|

Charakterschilderung und Jugend

[7] Wenn der Tod dem Leben und Streben eines Menschen ein Ziel gesetzt hat, so nennen wir denjenigen »groß«, der in der Summe seiner Taten neue Werte geschaffen hat, die kraft ihrer Stärke auch in den späteren Generationen weiter leben und von den Nachkommen als kostbare Hinterlassenschaft verehrt werden.

In diesem Sinne können wir auch Walter Leistikow einen großen Maler nennen. Hat er doch in der Landschaftsmalerei Bahnen betreten, die vor ihm noch niemand gewandelt, und Auffassungen geschaffen, die absolut sein persönliches Eigentum sind. Doch nicht allein als ausübender Künstler ist er die letzten 20 Jahre von Bedeutung, auch im politischen Kunstleben des nördlichen Deutschlands ist er ein Faktor, mit dem in den letzten Jahrzehnten stets gerechnet werden mußte, und keine Bewegung hätte wohl ohne seine praktische und energische Teilnahme je Existenzfähigkeit erhalten. Sein Optimismus war von solch erwärmender Art und im Beglücken andrer fand er nur sein eignes persönliches Wohlsein, so daß ihn überall Liebe und Freundlichkeit umgab. Er besaß in hohem Grade jene wunderbare Heiterkeit des Gemüts, die in guten und bösen Tagen ihm treu blieb, wie sie Mommsen von dem größten Römer rühmte, und ebenso wie dieser verdankte er diese glückliche Veranlagung einer angeborenen genialen Nüchternheit seines Charakters. Sentimentalität lag ihm ebenso fern wie phantastisches Träumen von Taten, die er nicht hätte vollführen können. Sein Sinnen ging mit seinem Können Hand in Hand. In[8] der begrenzten Form seiner Spezies hat er uns einen Reichtum von Werken hinterlassen, die in ihren Verschiedenheiten nicht differenzierter gedacht werden können.

Ein Mann mit diesen Charakteranlagen war dazu prädestiniert, Vertrauen von seinen Genossen zu empfangen und ihr Führer zu werden. In der Tat ist denn auch in Berlin keine Änderung oder Neuerung im Künstlerleben zu nennen, ohne daß Leistikow als Pfadfinder in den vordersten Reihen anzutreffen gewesen wäre, wie ich bereits vorher gesagt habe.

Walter Leistikow wurde in Bromberg am 25. Oktober 1865 geboren. Er war der Zweitgeborene einer kinderreichen Familie. Seine Schwester sagt selbst, daß er »einer Familie entstammte ohne jede künstlerische Tradition«. Sein Vater war Kaufmann[9] und auch seine Mutter war groß geworden, ohne je von Kunst gehört zu haben. Aber künstlerisches Empfinden lag wohl in ihr, und dieses Wenige teilte sie ihrem Lieblingssohne Walter mit. Er selbst hat sich oft dahin ausgesprochen, daß er sein Kindesleben nur allein bei der Mutter verbracht habe.

In seinem Roman »Auf der Schwelle« schildert er den Helden, der er teilweise selbst ist:

»Hans war ein stiller Knabe, am liebsten saß er bei seiner Mutter, sah ihr auf die fleißigen Hände, die so emsig die Nadel führten, oder mit großen fragenden Augen auf den blassen Mund, in dessen Winkel Sorgen und Kummer feine, feine Linien gezeichnet;«

und dann weiter:

»Nach Kinderart erzählte er Geschichten, in denen die schönen Wolken und die Blumen, der kleine Hans und seine gute Mutter die Hauptrolle spielten. Er erzeugte eine Menge Bilder und Vorstellungen in sich und gab sie wieder, so gut er es vermochte.«[10]

Diese Schilderung korrespondiert mit der Erzählung seiner Schwester, daß er als Kind einstmals seine Mutter stürmisch umarmt und ausgerufen hätte: »Nur einen Tag Maler sein und dann sterben!« In der Schulzeit, die er als Primaner abschloß, hatte er nebenbei Zeichenunterricht erhalten. Endlich durfte er wirklicher Maler werden und ging als Siebzehnjähriger im Frühjahr 1883 nach Berlin. Er wurde Schüler der dortigen Akademie.

Er war wohl ein schöner Jüngling, wie ihn eine Photographie aus dieser Zeit zeigt. Sein flächiges, ausdrucksvolles Gesicht war in diesen jungen Jahren weicher, aber dennoch Stirn, Nase und Kinn schon zu jener Zeit einfach und klar geformt. Das Haar, später kurz getragen, wallte in Künstlerart um das ausdrucksvolle Antlitz. Die Figur war edel und hoch und bis zuletzt von einer ausgesprochenen Magerkeit.

Um zu dem Unterricht in der Berliner Akademie zugelassen zu werden, gehörte damals, wie auch heute noch, ein Examen, und selbst dann noch bei Aufnahme mußte der Zögling die ersten Monate auf der Hut sein, daß er nicht eines Tages in Ungnade gefallen davongejagt wurde. Der Zopf aus der Zeit Friedrich des Großen, der die Akademie samt einer allerersten Kunstausstellung – ich glaube 1785 – gründete, hängt noch diesem Institut weit über den Rücken.[11] Gerade die letzten 40 oder 50 Jahre, in welchen diese Akademie bis auf den heutigen Tag von dem langlebigsten Regenten, den irgend ein menschliches Unternehmen gehabt hat, geleitet wird, ist der Zopf noch um ein Bedeutendes gewachsen. So lange ich denken kann als malerisches Individuum, also seit etwa 1876, ist Anton von Werner, der Illustrator des Scheffelschen Gaudeamus, Direktor der Berliner Akademie gewesen und ist es noch. Stauffer Bern schreibt von seinen ersten Eindrücken der Stadt: »Berlin, das die besten Soldaten und die schlechtesten Maler hat etc.« Es ist ja ein etwas billiger Effekt. Berlin war niemals mit vielen Künstlern versehen, aber seitdem die Kunst in Deutschland nach dem Dreißigjährigen Kriege wieder neu entstand, sind hier epochenweise die besten Künstler Deutschlands zu verzeichnen. Schlüter war da, Chodowiecki, Schadow, Schinkel; dann Krüger und in unserer heutigen Zeit Menzel, und auch selbst aus der Wernerschen Periode ist als Schüler der Akademie der Leipziger Max Klinger rühmend hervorzuheben. Kurz und gut: Leistikow mußte nach einem halben Jahre Akademielebens als talentlos das Institut verlassen.

Also auf das Pflaster geworfen, werden ihn nicht die rosigsten Stimmungen umfangen haben. Im Respekt gegen jede Obrigkeit erzogen, muß ihn diese Absprechung jeder Befähigung für seine gewählte Laufbahn in seinem Selbstvertrauen arg zerrüttet haben. Aber niemals ist man elastischer wie in der Jugend. Der Glaube an sich war stärker als der Glaube an die Unfehlbarkeit der akademischen Professoren.

Da er nun doch weiter studieren wollte, wandte er sich den Privatschulen zu, die grade zu jener Zeit anfingen zu blühen, und der Landschaftsmaler Eschke wurde aus Zufall oder vielleicht auch durch Überzeugung sein Lehrer.

Interessant ist aber, wie diese akademische »Entgleisung« durch sein ganzes Leben als roter Faden durchgegangen ist, denn immer wieder[12] suchte dieser absolut ehrliche Künstler, der frei von jeder Titelherrlichkeit war, mit der Akademie anzubinden, um später akademische Titelschmückungen als Beweise früherer Unzulänglichkeit in Beurteilung seines Könnens seitens der Lehrer vorführen zu können. Deshalb freute es ihn, als er Kgl. pr. Professor wurde und deshalb empfand er es schmerzlich, daß er es nie erreichen konnte, Mitglied derselben Akademie zu werden, die ihn verworfen hatte. Auch sein späterer Federkrieg gegen Anton von Werner ist wohl darauf zurückzuleiten. Bis in die letzten Jahre sah er in ihm den mit viel Macht und viel List ausgerüsteten Antichrist, »auf Erd ist nicht seinsgleichen«.

Aus der Schulzeit bei Eschke existiert ein Brief des Lehrers Eschke an die Mutter, wie derartige Schreiben immer zur eignen elterlichen[13] Beruhigung verlangt werden. Im Februar 1885 schreibt Eschke:

»Walter hat – ich sage Gott sei Dank – kein blendendes Talent, das jede Schwierigkeit im Fluge überwindet, dem alles spielend leicht wird, um deswillen aber häufig zu Sorglosigkeit und Leichtfertigkeit führt, – nein, er muß sich jeden Fortschritt mit Ernst, Mühe und Ausdauer erkämpfen, er wird aber darum nur stärker und kräftiger werden und auch an Charakter gewinnen.«

Heute, wo wir das abgeschlossene Leben des Künstlers vor uns haben, erscheinen uns diese Andeutungen wie prophetische Voraussehungen; zu jener Zeit wird der Brief die Mutter getröstet haben und dem Lehrer, der wohl ähnliche Äußerungen an die Eltern und Vormünder seiner Schüler hundertfach verzapfen mußte, ziemlich leicht zu schreiben vorgekommen sein; freilich dennoch mit einiger Charakterkenntnis seines Schülers.

Eschke selbst glänzte am Berliner Kunsthimmel als Stern dritter Größe. Etwa im Jahre 1878 machte auf der Ausstellung, die noch am Kupfergraben war, ein Bild von ihm ziemliches Aufsehen, das einen gestirnten Nachthimmel über windgepeitschte Meereswellen darstellte. Im Verein Berliner Künstler war er durch seine Lustigkeit und Biederkeit sehr geschätzt. Ich selbst habe Eschke im Winter 1887 an einem Vereinsabend bewundert, wo er Staffeleien, Mallatten, Paletten, Skizzen und Zeichnungen eines Verstorbenen verauktionierte. In der Hitze des Gefechts zog er den Rock aus und zeigte sich in grauem Jägerhemde, das er auch noch an den Ärmeln aufkrempelte.

Leistikow hat wohl, wie es damals üblich war, die Studien seines Lehrers kopiert. Wie er nach dem Gutachten des Lehrers flügge war, hat ihn Eschke dann im Sommer auf das Land mitgenommen, wo er nach Herzenslust nach der Natur direkt studiert haben wird. Leider sind Arbeiten aus dieser Zeit fast garnicht von ihm vorhanden.[14] Nur ein kleines Aquarell existiert und ist mit dem Jahre 83 bezeichnet; es stellt das Triebrad einer Wassermühle mit dem Mühlbach vor. Dieses Bildchen hat alle Eigenschaften einer Anfängerarbeit. Zaghaft gepinselt mit aufgesetztem Weiß für die Lichter des Wassers. Es ist aber im Ausschnitt ganz geschickt gewählt und recht niedlich in malerischer Wirkung gesehen. In nichts verrät aber das Werk den großen Aquarellisten, der er später geworden ist.

Die zwei Jahre, welche Leistikow bei Eschke zubrachte, nennt seine Schwester eine arbeitsreiche, glückliche Zeit. Erst der norwegische Maler Gude wurde für seine Malerei von bleibender Bedeutung. Gude führte die Art des älteren Achenbach weiter. Er liebte es, weite Wasserflächen darzustellen mit Barken und Schiffen – mit arbeitenden Menschen darauf; aber anstatt der[15] saußigen Malerei des Achenbach bevorzugte er silbrige Töne. Diese Feinheit der Töne und das »pleinair« war aus Paris nach Deutschland importiert worden. Am ausgesprochendsten kamen diese Silbertöne zur Geltung, und darum malte Gude auch fast nur dergleichen Stimmungen, wenn die Sonne hinter Landschaft und Figuren stand, so daß es eine Silhouettenwirkung gab und die Massen gesammelter und geschlossener erschienen. Auch die Luftstimmung ist in dieser Beleuchtung dunstiger und flimmriger.

In dem Meisteratelier dieses braven und tüchtigen Malers lernte nun Leistikow Bilder komponieren, d.h. nach Studien, die nach der Natur gemacht waren, ein Gemälde im Atelier zusammenzubringen, das die Schönheiten der Natur in sich vereinen sollte, ohne die scheinbaren Fehler. Die Natur sollte korrigiert werden.

Wir sehen in dieser Epoche, daß die Bilder eine große Ähnlichkeit[16] mit denen des Lehrers haben. Auch menschliche Figuren als Staffage verwandte er sehr fleißig.

In seinen Mappen ist ein großer Reichtum an Staffagefiguren, die er direkt nach der Natur gemalt hat. Diese Studien haben neben großem Reiz in den Farben eine scharfe Präzision in der Formgebung, die ihn auch eventuell als Figurenmaler weiter geführt haben würde. Tiere, namentlich Vögel, hat er ebenfalls mit allem Eifer studiert, so daß für seine späteren Jahre ein solider und fester Grund gelegt war.

Einstweilen vollbrachte er diese Studien instinktiv. Seine Motive nach der Natur sucht er und sieht er mit den Augen seines Lehrers. Mit allem Fleiß malt er Gegenstände gegen das Licht: einen Fischer im Boot von einer Anzahl Enten umgeben; Feldarbeiter mit Werkzeugen.

In dem Bilde »Kinder am Brunnen« sind alle Rezepte des überwachenden Lehrers zu finden und der silbrige Ton in den Weiden und in der Luft, eine ganze kleine Erzählung in der Staffage, zwischen den Kindern und den nett gearbeiteten Gänsen, die sie anschnattern. Ein andres Bild: »Fischerdorf an den Dünen mit Monddämmerung« hat noch alle Kennzeichen der Achenbachschen Methode. Das[17] Ganze ist aber mit einer pietätvollen Delikatesse gemalt und die Einzelheiten wohl studiert, namentlich ist der Vordergrund mit dem Sandboden und der kümmerlichen Vegetation individuell gesehen und deshalb sehr lobenswert.

Das Jahr 1887 bedeutete den Abschluß von Leistikows Lehrjahren. In jenem Jahre schuf er sein letztes und sein bedeutendstes Bild als Schüler, in dem die Gudesche Auffassung noch einmal in ganzer Klarheit zu Tage tritt.

Es ist dieses das Bild: »Ziegeleien in Eckernförde«. An Ausdehnung das größte wurde es in der Ausstellung am Lehrter Bahnhof mit der »ehrenvollen Erwähnung« ausgezeichnet. Die Dresdener Galerie hat dieses Werk bald nach der Ausstellung als Eigentum erworben.

Ich fand unter den vielen Skizzen und Studien, die Leistikow in Mappen aufgestapelt hatte, zufällig die Naturstudie zu diesem Ziegelei-Bilde. Nun ist es interessant zu verfolgen, wie er diese Studie zu einem »Bilde« verarbeitet hat. Man sieht hier, wie er den ganzen Apparat, in Skizzenbüchern gesammelt, ver wandt hat. Das Gerüst ist die Naturstudie: die so oft angeführte und beliebte Beleuchtung gegen das Licht, die flimmernde Luft und das glitzernde Wasser mit Ufer und Ferne, dann die Häuserreihen mit den saftig roten, angeräucherten, hohen Dächern.

Um nun im Bilde das Ganze reichhaltiger zu gestalten, wird statt der einfachen Ferne eine ganze Stadtansicht aufgeführt und auf dem Vordergrund das regste Leben entfaltet. Hier sind in den Rasen Blumen hineingewebt, ein Boot und trocknende Netze. Vor der Häuserreihe im Mittelgrunde bewegen sich Menschen, indem sie arbeiten oder sich unterhalten. Die Gebäude sind nach persönlichem Geschmack in der Linienkomposition etwas verändert und die wolkenreiche Luft durch aufqualmenden Rauch belebt. Wäre Leistikownie über die Qualität und die Art dieses Bildes hinausgekommen, so würde er doch immer zu den tüchtigeren Malern unserer Zeit gerechnet werden müssen. Erstaunen muß es uns, daß er auf diese respektable Höhe bereits als Vierundzwanzigjähriger angekommen ist. Aber für uns und die Kunstgeschichte wird er zuerst jetzt wichtig, nachdem dieses sein letztes »Schulbild« ist und er nun anfängt, Eignes zu schaffen.

Die Entwicklung Leistikows geht seltsamerweise Hand in Hand mit der der künstlerischen seines Heimatlandes. In diesen weiteren achtziger Jahren trium phierten zum letzten Male Werke akademischen Künstlertums. Es sei nur die Miß Grant von Herkommer genannt, eine Symphonie von Grau in Grau. Wie es oft in der Welt geht, waren grade zur selben Zeit auch andere auf dasselbe Problem verfallen, darunter Gussow, der aus Ärger von dem Herkommerschen Bilde sagte: »es wäre mit Zigarrenasche gemalt«, und der Schweizer Stauffer Bern. Dieser schreibt in einem diesbezüglichen Briefe an die Dame, die ihm für das Porträt gesessen hatte, in seiner dünkelhaften, schwülstigen Art:

»An ihrem Oelbild habe ich den ganzen Winter spintisiert. Es ist fatal für mich, daß Ihr Bild hell auf hell ist. Trotzdem das ›weiße Problem‹ auf Ihrem Porträt ein wesentlich verschiedenes ist von dem auf Herkomers oder Gussows Gemälde, so ist es schließlich auch eine weiße Dame und man spricht in diesem Sinne. Es ist mein Pech, daß ich um ein Jahr zu spät kam.«

Außer der alljährlichen Ausstellung am Lehrter Bahnhof (seit 1886 vom Kupfergraben ausgezogen) hatte Berlin noch die ständigen Ausstellungen der Kunsthandlung Schulte im Rederschen Palast unter den Linden. Eine der wichtigsten Epoche dieser Firma ist ebenfalls das Jahr 1887, wo sie kurz nacheinander zuerst eine famose Kollektion Böklins brachte, der noch garnicht allgemein anerkannt war, und nachher eine Porträtsammlung Lenbachs.[23]

Mit dem Tode des alten Kaisers Wilhelm I. kam dann ein neues Leben in die Welt. Die Künste, die Politik, die Literatur erhielten eine gänzliche Umwandlung.

Leistikow schwamm in diesem Trubel wie ein munterer Fisch im Wasser herum. Für alles hatte er Augen, für alles Interesse. Da neue Bewegungen in der Kunst noch in Berlin latent waren und nur von Zeit zu Zeit von Paris und München hierher herüberfluteten, verkehrte er hauptsächlich mit Literaten. An literarischem Leben war die Reichshauptstadt vor allen deutschen Städten reich. Max Halbe, Otto Erich Hartleben, Jon Henry Makay und vor allen Gerhart Hauptmann pflückten hier die Erstlinge ihres Ruhms. S. Fischer gründete mit dem richtigen Instinkt des spekulativen Verlegers »Die freie Bühne«, ein Zeitungsorgan, das viele Jahre hindurch für den Zustand der Weltliteratur maßgebend wurde, und der[24] Schauspieler Rittner, ein noch gestern unbekannter Jüngling, wurde über Nacht der glückliche Interpret der dichterischen modernen Figuren der Stürmer und Dränger auf dem Theater. Er hat den Hans in Halbes Jugend kreiert, dann die wichtigsten Rollen der Dramen von Gerhart Hauptmann. In dem Atelier des jungen Leistikow waren die ersten Vorlesungen der eben vollendeten Stücke; auch die Jugend von Max Halbe wurde hier zuerst vorgelesen und der Titel »Die Jugend« in seinem Atelier von Otto Erich Hartleben erfunden.

All dieses mußte für ein empfindliches Gemüt, wie es Leistikow besaß, von dem größten Eindruck sein. Sein Geist wurde geschärft;[25] seine Gedanken in Worte ausdrücken zu lernen, war hier ein selten guter Übungsplatz. In der Tat kann man wohl auch behaupten, daß seine späteren literarischen Arbeiten auf dieses Zusammenleben und auf die Freundschaft, die ihn mit diesen Kampfgenossen von der literarischen Fakultät verband, zurückzuführen sind.

Ich möchte hier zum Schlusse dieses Kapitels noch hinzufügen, daß ich persönlich bei meinem Aufenthalt den Winter 1887 zu 88 in Berlin mit ihm flüchtig bekannt wurde; aber beide wurden wir gegenseitig von einander deutlich abgestoßen, und wie sich dann später herausstellte, waren dieses Gründe rein äußerer Art, die in unseren gegensätzlichen äußeren Körperkonstruktionen ihre Ursache gehabt hatten. Im Jahre 1890, wo ich in Königsberg lebte und Leistikow zur Fertigstellung eines Panoramas für diese Stadt dort hinzugereist war, lernten wir uns besser kennen. Unsere Bekanntschaft wurde dann zu einer Freundschaft, die nur mit seinem Tode aufgehört hat, gegenseitig zu wirken.

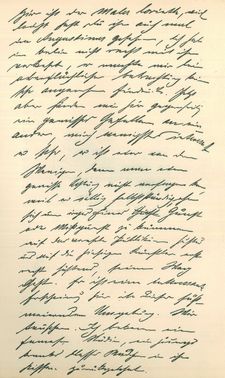

Der Beweis dafür möge der Faksimiledruck eines Brieffragmentes* sein, dem er zu derselben Königsberger Zeit im November an seinen Bruder Ernst nach Bromberg gerichtet hat, ohne daß ich natürlich zu jener Zeit irgend eine Ahnung hatte:

[26] * [Transkription des Brieffragments: »Hier ist der Maler Corinth, vielleicht hast Du ihn auch mal im Augustinus gesehen, ich habe in Berlin nicht recht mit ihm verkehrt, er machte mir bei oberflächlicher Betrachtung keinen sehr angenehmen Eindruck. Jetzt aber finden wir hier gegenseitig ein gewisses Gefallen an einander, mich Unwissenden interessiert er sehr, er ist einer von den Wenigen, denen man eine gewisse Achtung nicht versagen kann, weil er völlig selbstständig, ohne sich um irgend Einer Gunst oder Mißgunst zu kümmern auf das verehrte Publikum hustend und auf die hiesigen Künstler erst recht hustend, seinen Weg geht. Er ist eine interessante Erscheinung hier in dieser süßmeiernden Umgebung. Wir tauschen. Ich bekomme eine famose Studie, ein junges krankes blasses Mädchen in ihre Kissen zurückgelehnt.«][27]

Buchempfehlung

Stifter, Adalbert

Die Mappe meines Urgroßvaters

Der Erzähler findet das Tagebuch seines Urgroßvaters, der sich als Arzt im böhmischen Hinterland niedergelassen hatte und nach einem gescheiterten Selbstmordversuch begann, dieses Tagebuch zu schreiben. Stifter arbeitete gut zwei Jahrzehnte an dieser Erzählung, die er sein »Lieblingskind« nannte.

156 Seiten, 6.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Sturm und Drang. Sechs Erzählungen

Zwischen 1765 und 1785 geht ein Ruck durch die deutsche Literatur. Sehr junge Autoren lehnen sich auf gegen den belehrenden Charakter der - die damalige Geisteskultur beherrschenden - Aufklärung. Mit Fantasie und Gemütskraft stürmen und drängen sie gegen die Moralvorstellungen des Feudalsystems, setzen Gefühl vor Verstand und fordern die Selbstständigkeit des Originalgenies. Michael Holzinger hat sechs eindrucksvolle Erzählungen von wütenden, jungen Männern des 18. Jahrhunderts ausgewählt.

- Jakob Michael Reinhold Lenz Zerbin oder Die neuere Philosophie

- Johann Karl Wezel Silvans Bibliothek oder die gelehrten Abenteuer

- Karl Philipp Moritz Andreas Hartknopf. Eine Allegorie

- Friedrich Schiller Der Geisterseher

- Johann Wolfgang Goethe Die Leiden des jungen Werther

- Friedrich Maximilian Klinger Fausts Leben, Taten und Höllenfahrt

468 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum