|

Erstes Kapitel

Das Jahr 1807.

Fürsten als Theater-Direktion. Subskriptionskonzerte bei Lobkowitz. Die B-Dur-Symphonie. Korrespondenz mit Graf Oppersdorff. Die Coriolan-Ouvertüre. Bessere Kriterien. Kontakt mit M. Clementi. Sommeraufenthalt in Baden und Heiligenstadt. C-Dur-Messe. Liebhaberkonzerte. Publikationen des Jahres 1807.

Ein Prozeß über den Besitz der beiden Hoftheater und des Theaters an der Wien veranlaßte längere gerichtliche Untersuchungen, welche im September 1806 von dem zuständigen Gerichtshofe zu Ungunsten der bisherigen Direktoren entschieden wurden. Infolgedessen wurden dieselben genötigt, zu Ende des Jahres von ihrer Stellung zurückzutreten.

Peter Freiherr von Braun beschloß seine zwölfjährige Verwaltung mit einem Rundschreiben an diejenigen, welche noch jüngst seine Untergebenen gewesen waren, datiert vom 28. Dezember. Er wünscht ihnen darin ein herzliches Lebewohl und sagt dann weiter: »Ich habe mit allerhöchster Bewilligung die Vize-Direktion der K. K. Hoftheater an eine Gesellschaft folgender Kavaliere übertragen, als an die (P. T.) Herrn Fürsten von Lobkowitz, Schwarzenberg und Esterhazy, und die Herrn Grafen Esterhazy, Lodron, Ferdinand Palffy, Stephan Zichy und Niklas Esterhazy.«

Für Beethoven bot dieser Wechsel, wie begreiflich, eine sehr hoffnungsreiche Aussicht auf eine Verbesserung seiner eigenen Beziehungen zum Theater. Er richtete unmittelbar darauf, zufolge eines von Lobkowitz ihm gegebenen Winkes, an die neuen Direktoren ein Gesuch und machte ihnen Anerbietungen zum Zwecke der Erlangung eines dauernden Engagements in ihrem Dienste mit einem festen Gehalte. Dieses Schreiben, welches Aloys Fuchs in Schmidts Wiener Musikzeitung vom 1. Juli 1847 nach dem Original veröffentlicht hat, lautete folgendermaßen:

[5] »Löbliche k. k. Hof-Theatral-Direktion!

Unterzeichneter darf sich zwar schmeicheln, während der Zeit seines bisherigen Aufenthalts in Wien sich sowohl bei dem hohen Adel als auch bei dem übrigen Publikum einige Gunst und Beifall erworben, wie auch eine ehrenvolle Aufnahme seiner Werke im In- und Auslande gefunden zu haben.

Bei allen dem hatte er mit Schwierigkeiten aller Art zu kämpfen und war bisher nicht so glücklich, sich hier eine Lage zu begründen, die seinem Wunsche, ganz der Kunst zu leben, seine Talente zu noch höheren Graden der Vollkommenheit, die das Ziel eines jeden wahren Künstlers sein muß, zu entwickeln und die bisher blos zufälligen Vortheile für eine unabhängige Zukunft zu sichern, entsprochen hätte.

Da überhaupt dem Unterzeichneten von jeher nicht so sehr Broderwerb, als vielmehr das Interesse der Kunst, die Veredlung des Geschmacks und der Schwung seines Genius nach höheren Idealen und nach Vollendung zum Leitfaden auf seiner Bahn diente, so konnte es nicht fehlen, daß er oft den Gewinn und seine Vortheile der Muse zum Opfer brachte. Nichtsdestoweniger erwarben ihm Werke dieser Art einen Ruf im fernen Auslande, der ihm an mehreren ansehnlichen Orten die günstigste Aufnahme und ein feinen Talenten und Vortheilen angemessenes Loos verbürgt.

Demungeachtet kann Unterzeichneter nicht verhehlen, daß die vielen hier vollbrachten Jahre, die unter Hohen und Niederen genossene Gunst und Beifall, der Wunsch, jene Erwartungen, die er bisher zu erregen das Glück hatte, ganz in Erfüllung zu bringen, und er darf es sagen, auch der Patriotismus eines Deutschen ihm den hiesigen Ort gegen jeden andern schätzungs- und wünschenswerther machen.

Er kann daher nicht umhin, ehe er seinen Entschluß, diesen ihm werthen Aufenthalt zu verlassen, in Erfüllung setzt, dem Winke zu folgen, den ihm Se. Durchlaucht, der regierende Hr. Fürst von Lobkowitz, zu geben die Güte hatte, indem er äußerte, Eine löbliche Theatral-Direktion wäre nicht abgeneigt, den Unterzeichneten unter angemessenen Bedingungen für den Dienst der ihr unterstehenden Theater zu engagiren und dessen ferneren Aufenthalt mit einer anständigen, der Ausübung seiner Talente günstigeren Existenz zu fixiren. Da diese Aeußerung mit des Unterzeichneten Wünschen vollkommen übereinstimmt; so nimmt sich derselbe die Freiheit, sowohl seine Bereitwilligkeit zu diesem Engagement, als auch folgende Bedingungen zur beliebigen Annahme der löblichen Direktion geziemendst vorzulegen:

1. Macht sich derselbe anheischig und verbindlich, jährlich wenigstens eine große Oper, die gemeinschaftlich durch die löbliche Direktion und durch den Unterzeichneten gewählt würde, zu komponiren; dagegen verlangt er eine fixe Besoldung von jährlichen 2400 fl. nebst der freien Einnahme zu seinem Vortheile bei der dritten Vorstellung jeder solchen Oper.

2. Macht sich derselbe anheischig, jährlich eine kleine Operette oder ein Divertissement, Chöre oder Gelegenheitsstücke nach Verlangen und Bedarf der löblichen Direktion unentgeltlich zu liefern, doch hegt er das Zutrauen, daß die löbliche Direktion keinen Anstand nehmen werde, ihm für derlei besondere Arbeiten allenfalls einen Tag im Jahre zu einer Benefice- Akademie in einem der Theatergebäude zu gewähren.

[6] Wenn man bedenkt, welchen Kraft- und Zeitaufwand die Verfertigung einer Oper fordert, da sie jede andere Geistesanstrengung schlechterdings ausschließt, wenn man ferner bedenkt, wie in andern Orten, wo dem Autor und seiner Familie ein Antheil an der jedesmaligen Einnahme jeder Vorstellung zugestanden wird, ein einziges gelungenes Werk das ganze Glück des Autors auf einmal gegründet; wenn man ferner be denkt, wie wenig Vortheil der nachtheilige Geld-Cours und die hohen Preise aller Bedürfnisse dem hiesigen Künstler, dem übrigens auch das Ausland offen steht, gewähret, so kann man obige Bedingung gewiß nicht übertrieben oder unmäßig finden.

Für jeden Fall aber, die löbliche Direktion mag den gegenwärtigen Antrag bestätigen und annehmen oder nicht: so füget Unterzeichneter noch die Bitte bei, ihm einen Tag zur musikalischen Akademie in einem der Theatergebäude zu gestatten, denn im Falle der Annahme seines Antrages hätte Unterzeichneter seine Zeit und Kräfte sogleich zur Verfertigung der Oper nöthig und könnte also nicht für anderweitigen Gewinn arbeiten. Im Falle der Nichtannahme des gegenwärtigen Antrages aber würde derselbe, da ohnehin die im vorigen Jahre ihm bewilligte Akademie wegen verschiedenen eingetretenen Hindernissen nicht zu Stande kam, die nunmehrige Erfüllung des vorjährigen Versprechens als das letzte Merkmal der bisherigen hohen Gunst ansehen, und bittet im ersten Falle, den Tag an Maria Verkündigung, in dem zweiten Falle aber einen Tag in den bevorstehenden Weihnachtsferien dazu zu bestimmen.

Wien, 1807.

Ludwig van Beethoven m. p.«

Keine von den hier ausgesprochenen Bitten wurde unmittelbar, eine nur mittelbar erfüllt. Ebensowenig ist es bekannt, daß dem Bittsteller irgendeine förmliche schriftliche Antwort zuteil geworden wäre. Die Ursache hiervon hat man seltsamerweise in einem alten Grolle finden wollen, welchen Graf Palffy, der Direktor des deutschen Schauspiels, gegen Beethoven hegte; das wirkliche Vorhandensein eines solchen ist lediglich Vermutung (vgl. Bd. II2 S. 339)1. Es ist aber auch gar nicht nötig, so weit zu gehen, um die Ursache zu finden. Die zunehmende Schwerhörigkeit des Komponisten, seine Gewohnheit, seine Arbeiten zu verzögern, und insbesondere seine oft erfahrene Unfähigkeit, mit dem Orchester und den Sängern Frieden zu halten, alles dieses war den neuen Direktoren wohl bekannt; und welche persönlichen Wünsche sie auch hegen mochten, es wäre unter diesen Umständen ein nicht gerechtfertigtes Wagnis gewesen, ihn dauernd an ein Institut zu fesseln, für dessen glückliches Gedeihen sie dem Kaiser verantwortlich waren.

[7] Es ist offenbar, daß sie die Verhandlung mit ihm absichtlich verzögerten. Sein Gesuch muß ganz im Anfange des Jahres schon eingereicht gewesen sein; sonst wäre es nutzlos gewesen, ihm das Theater für ein Konzert am Tage Mariä Verkündigung (25. März) zu überlassen, weil es an Zeit für die notwendigen Vorbereitungen gefehlt haben würde. Doch beweist eine Anspielung auf das »Fürstliche Gesindel« in dem am 11. Mai geschriebenen Briefe an Franz Brunswik (S. 30), daß ihm damals noch keine Antwort erteilt war; und eine Erwähnung der Angelegenheit durch den Korrespondenten der Allgemeinen Musikalischen Zeitung gegen Ende des Jahres zeigt, daß damals eine solche wenigstens noch nicht veröffentlicht worden war. Soviel bekannt ist, beschlossen die Direktoren, die Sache einfach mit Stillschweigen zu übergehen, und gaben ihm überhaupt keine Antwort2; ebensowenig nahmen sie den Fidelio wieder auf, wofür sich hinreichend viele Gründe darboten. Doch gaben sie ihm reichliche Beweise, daß es keinerlei Beweggründe persönlicher Gereiztheit, keine Abnahme ihrer Bewunderung für seine Talente oder ihrer Würdigung seines Genius war, was ihre Entscheidung leitete. Fürst Esterhazy bestellte bei ihm die Komposition einer Messe; unmittelbar darauf wurden Vorbereitungen getroffen zur Aufführung seiner Orchesterkompositionen »in einer sehr gewählten Gesellschaft, welche zum Besten des Verfassers sehr ansehnliche Beiträge subscribirt hat«, wie am 27. Februar an die Allgemeine Mus. Zeitung geschrieben wurde. Diese Aufführungen, welche im März stattfanden, wurden Anfang April im Journal des Luxus und der Moden in folgender Weise beschrieben:

»Beethoven gab in der Wohnung des Fürsten L. zwei Konzerte, worin nichts als seine eigenen Kompositionen aufgeführt wurden; nämlich seine vier ersten Sinfonien, eine Ouvertüre zu dem Trauerspiele ›Coriolan‹, ein Klavierkonzert und einige Arien aus der Oper Fidelio. Ideenreichtum, kühne Originalität und Fülle der Kraft, die eigentlichen Vorzüge der Beethovenschen Muse, stellten sich in diesen Konzerten jedem vernehmbar dar; doch tadelte mancher auch die Vernachlässigung einer edlen Simplizität und die allzufruchtbare Anhäufung von Gedanken, die wegen ihrer Menge nicht immer hinlänglich verschmolzen und verarbeitet sind, und daher öfter nur den Effekt wie ungeschliffene Diamanten hervorbringen.«

[8] Man kann zweifeln, ob »Fürst L.« Lobkowitz oder Lichnowsky war. Die oben gegebenen Einzelheiten deuten aber bestimmt auf den ersteren. Allerdings hatte sich jener Paroxysmus des Zorns, unter welchem Beethoven im Herbste vorher in einer so formlosen Weise sich von Lichnowsky getrennt hatte, so weit gelegt, daß er damals dem Fürsten die Benutzung seiner neuen Ouvertüre im Manuskript gestattete; aber die Ausdrucksweise der gleichzeitigen Mitteilung, welcher wir diese Tatsache entnehmen, schließt von selbst den Gedanken aus, daß diese Aufführung der Ouvertüre in einem der beiden Subskriptionskonzerte stattgefunden habe. Der Leser mag selbst urteilen3:

»Fürst Lichnowsky, welcher sich, so wie Fürst Lobkowitz, durch seine Liebe zur Musik unter dem hiesigen hohen Adel vorteilhaft auszeichnet, gab unlängst wieder eine an Schönheit der Kompositionen reichhaltige musikalische Akademie. Den vorzüglichen Beifall der Kenner erwarb ein neues Werk Beethovens, eine Ouvertüre zu Collins Coriolan. Wenn gediegene Kraft und die Fülle tiefer Empfindung den Deutschen charakterisieren, so darf man Beethoven vorzugsweise einen deutschen Künstler nennen. In diesem seinem neuesten Werke bewundert man die ausdrucksvolle Tiefe seiner Kunst, die ohne auf jene mit Recht gerügten Abwege neuerer Musik sich zu verirren, das wild bewegte Gemüt Coriolans und den plötzlich schrecklichen Wechsel seines Schicksals auf das herrlichste darstellte und die erhabenste Rührung hervorbrachte.«

In den beiden Subskriptionskonzerten bei Lobkowitz wurden drei neue Werke Beethovens aufgeführt: die vierte Symphonie in B-Dur, das vierte Klavierkonzert in G-Dur und die Ouvertüre zu Coriolan.

Die Entstehungsgeschichte der vierten Symphonie (Op. 60, B-Dur) ist nur sehr lückenhaft bekannt. Die in so vielen andern Fällen zu Hilfe kommenden Nottebohmschen Skizzenstudien versagen für dieselbe gänzlich. Vielleicht darf man daraus schließen, daß das Werk gegen Beethovens sonstige Gewohnheit schnell entworfen und ausgeführt worden ist, »in einem Zuge niedergeschrieben«, wie man das auf Schindlers Aussage hin früher von der Appassionata annahm. Wenn das geschehen ist, so sind wir in der Lage, zu wissen, wann und wo das geschehen sein muß. Die im Besitz von P. Mendelssohn befindliche autographe Partitur trägt die Aufschrift

»Sinfona 4ta 1806 L. v. Bthvn.«

[9] Da die Symphonie im März 1807 in einem der beiden Subskriptionskonzerte bei Lobkowitz gespielt wurde, so war sie also zu dieser Zeit bestimmt fertig. Aber Beethoven signalisierte sie bereits am 3. September 1806 von Grätz aus Breitkopf & Härtel (Bd. II2, S. 515), zwar kein Beweis, daß sie fertig, wohl aber, daß sie im Entstehen war. Am 18. November schrieb er an dieselbe Firma von Wien aus (Bd. II2, S. 517): »die versprochene Sinfonie kann ich ihnen noch nicht geben, weil ein vornehmer Herr sie von mir genommen, wo ich aber die Freiheit habe, sie in einem halben Jahre herauszugeben« und weiterhin: »Vieleicht ist es möglich, daß ich die Sinfonie vieleicht darf bälder stechen lassen, als ich hoffen durfte bisher, und dann können sie solche bald haben.«

Es sei aber nicht verschwiegen, daß diese Mitteilungen sich auch auf die C-Moll-Symphonie beziehen könnten, da deren Komposition schon längst in Angriff genommen war (die Skizzen reichen mindestens bis 1805 zurück), freilich aber frühestens im März 1808 (vgl. S. 89ff.) vollendet wurde. Die Arbeit an der C-Moll-Symphonie wurde offenbar abgebrochen zugunsten der Komposition der B-Dur-Symphonie, die vielleicht ganz während des Aufenthaltes in Grätz im Spätsommer und Herbst 1806 geschrieben oder wenigstens entworfen und dann in Wien für die erste Aufführung fertiggestellt ist.

Die Symphonie trägt die Widmung an den Grafen Oppersdorff, einen schlesischen Adligen, bezüglich dessen H. Deiters bereits in der 1. Auflage einige nähere Angaben beibringen konnte.

Das Schloß der Grafen Oppersdorff liegt in Oberschlesien unmittelbar bei der Stadt Ober-Glogau, welche in früheren Zeiten zur Herrschaft derselben gehörte. Graf Franz von Oppersdorff, gestorben in Berlin 1818, war ein eifriger Musikliebhaber und unterhielt in seinem Schlosse eine Kapelle, welche er dadurch vollzählig zu erhalten bestrebt war, daß er auch von den übrigen in seinem Dienste anzustellenden Beamten verlangte, daß sie ein Orchesterinstrument spielten. Teils durch Verwandtschaft, teils durch Freundschaft stand die gräfliche Familie Oppersdorff mit vielen österreichischen Adelsfamilien, den Lobkowitz, Lichnowsky usw. in vielfacher Verbindung; das Lichnowskysche Schloß zu Grätz bei Troppau war, wie ein Blick auf die Karte zeigt, von Ober-Glogau kaum eine Tagereise entfernt. So traf es sich, daß Fürst Lichnowsky gemeinsam mit Beethoven einen Besuch im Oppersdorffschen Schlosse machte, bei welcher Gelegenheit ihm die Kapelle die zweite [10] Symphonie vorspielte4. Dieser Besuch muß, wenn man den Brief und die oben angeführten Umstände mit der Erzählung des 2. Bandes (2. Aufl. S. 519) vergleicht, in den Herbst des Jahres 1806 fallen. – Die obigen Mitteilungen verdankte H. Deiters der Erzählung des Herrn Kreisgerichtsdirektors Albrecht zu Konitz in Westpreußen, der in Ober-Glogau geboren ist, und dessen Vater Justizbeamter im Dienste des Grafen Franz v. Oppersdorff und Mitglied der Kapelle desselben war. Letzterer hat in der genannten Aufführung mitgewirkt und Beethovens persönliche Bekanntschaft gemacht. Noch lange nachher befand sich ein Brustbild Beethovens in dem Oppersdorffschen Schlosse5. –

Das hier erwähnte Brustbild Beethovens, nach der Mitteilung solcher, die es gesehen, ein vorzügliches Ölgemälde, befand sich längere Zeit im Besitze der Familie Hoscheks, des letzten gräflich Oppersdorffschen Kapellmeisters, ging dann durch Kauf in andere Hände über und soll auf diese Weise an den Hof der Herzogin von Sagan gekommen sein.

Es sind jetzt aus der Zeit von Februar 1807 bis 1. November 1808 mehrere Briefe Beethovens an Graf Oppersdorff bezw. Quittungen bekannt, deren Inhalt nicht ohne Schwierigkeit in Einklang zu bringen ist. Da ist zunächst ein nicht datierter Brief, zu dem aber offenbar eine auf einem besonderen Blatte geschriebene Quittung vom 3. Februar 1807 gehört (beides zuerst veröffentlicht in den Leipziger »Signalen« im September 1880; die Originale befanden sich damals in Besitz des Herrn M. Bial in Breslau, welcher dieselben für 200 Mark zum Verkauf offerierte).

»Daß Sie mir, mein Geliebter, entflohen sind, ohne mir nur etwas von ihrer Abreise zu wissen zu machen, hat mir orntlich wehe gethan – Es hat sie vielleicht etwas von mir verdrossen, doch gewiß nicht mit meinem Willen – Heute habe ich dazu wenig Zeit um ihnen mehr schreiben zu können, ich will ihnen daher nur noch melden, daß ihre Sinfonie schon lange bereit liegt, ich sie ihnen nun aber mit nächster Post schicke – 50 fl. können sie mir abhalten, da die Copiaturen welche ich für sie machen lassen, billigstens 50 fl. ausmacht – im Fall sie aber die Sinfonie nicht wollen, machen sie mir's noch vor künftigen Posttag zu wissen – im Fall sie selbe [11] aber nehmen, dann erfreuen sie mich sobald als möglich mit den mir noch zukommenden 300 fl. – Das letzte Stück der Sinfonie ist mit 3 Posaunen undflautino – zwar nicht 3 Pauken, wird aber mehr Lärm als 6 Pauken und zwar bessern Lärm machen – an meinem armen unverschuldeten Finger curire ich noch, und habe seit 14 Tägen deswegen gar nicht ausgehen können – leben sie wohl – las sen sie mich liebster Graf bald etwas von sich hören – mir geht es schlecht –

A Monsieur

le comte d'Oppersdorf

a

Troppau

(en Silesie).

in Eile

Ihr

ergebenster

Beethoven.

(besonderes Blatt)

Quittung über 500 fl welche ich vom Grafen Oppersdorf. empfangen habe, für eine Sinfonie, welche ich für denselben geschrieben habe –

Laut meiner

eigenen Handschrift

Ludwig van Beethoven.«

1807 am 3ten Februar.

Die Erwähnung des kranken Fingers in obigem Briefe macht die Richtigkeit des Datums 3. Februar 1807 zweifelhaft; denn wir wissen, daß im März 1808 (!) Breuning an Wegeler (vgl. Nachtrag zu den »Notizen«, S. 13) schrieb:

»Beethoven hätte bald durch ein Panaritium (Fingerwurm) einen Finger verloren, jetzt geht es ihm indessen wieder ganz gut. So entging er einem großen Unglück, welches, verbunden mit seiner Schwerhörigkeit, jede, ohnehin selten auftretende gute Laune erstickt haben würde.«

Daß damals eine Nagel-Operation vorgenommen wurde, erfahren wir aus einem Briefe ohne Adresse und Datum, der aber zweifellos an Collin gerichtet war (aus Jahns Nachlaß zuerst von Kalischer 1898 in der »Deutschen Revue« gedruckt, auch Sämtl. Br. I, S. 216. Wir bringen denselben S. 69).

Da die in dem Briefe an Oppersdorff erwähnte Symphonie wegen der Posaunen die C-Moll sein muß, so ist die Datierung 1808 statt 1807 unabweislich.

Ein weiteres Belegstück ist eine Quittung über 150 Gulden vom 29. März 1808:

»Daß ich am 29ten März 1808 Hundert fünfzigfl: in Banko Zettel von Grafen Oppersdorf empfangen habe, bescheinige ich laut meiner Unterschrift

Wien am 29ten März

1808«

Ludwig van Beethoven

[12] Dazu die Bemerkung:

»200 Gulden im Juny 1807 im Baaren dazu erhalten. auf die 5. Sinphoni gegeben aber noch nicht erha[lten]6.

Den 25 Nov. 1808«

Die drei Dokumente sind wirklich schwer miteinander in Einklang zu bringen. Wofür erhielt denn Beethoven die 500 fl. der ersten Quittung, wenn nicht für die 5. Symphonie? Datiert man den ersten Brief und die Quittung mit 3. Februar 1808, so ist es möglich, die im Juni 1807 bezahlten 200 fl. für die in dem Briefe als bereits gezahlt erwähnten zu rechnen. Aber wofür die neuen 150 fl., wenn wirklich schon 500 fl. bezahlt waren? Wenn man nicht die Echtheit der Quittung über 500 fl. überhaupt anzweifeln will, wird man annehmen müssen, daß Beethoven, um das Geld zu bekommen, die Quittung dem Briefe beigelegt hatte, Oppersdorff aber nicht die erbetenen 300 fl. zahlte, weil er erst die Zusendung der Symphonie abwartete, wohl aber, vielleicht auf erneutes Drängen Beethovens, Ende März 1808 noch 150 fl. zahlte. Wie recht er daran tat, belegt der letzte die Angelegenheit betreffende Brief (wie auch die Quittung vom 25. November 1808 vom Seminardirektor Schäfer in Ober-Glogau mitgeteilt):

»An Graf Oppersdorf.

Wien, den 1. November 1088 [sic!].

Bester Graf!

Sie werden mich in einem falschen Lichte betrachten, aber Noth zwang mich die Sinfonie, die für sie geschrieben, und noch eine andere dazu an jemanden anderen zu veräußern – seyn sie aber versichert, daß sie diejenige, welche für sie bestimmt ist, bald erhalten werden – Ich hoffe sie werden immer wohl gewesen seyn, wie auch Ihre Frau Gemahlin, der ich bitte, mich bestens zu empfelen – ich wohne gerade unter dem Fürsten Lichnowsky, im Falle sie einmal mir in Wien die Ehre Ihres Besuches. geben wollen, bei der Gräfin Erdödy – Meine Umstände bessern sich – ohne Leute dazu nöthig zu haben, welche ihre Freunde mit Flegeln traktiren wollen – auch bin ich als Capellmeister zum König von Westphalen berufen, und es könnte wohl seyn, daß ich diesem Ruf folge – leben sie wohl und denken sie zuweilen an Ihren ergebensten Freund.

Beethoven.«

Dieser letzte Brief erweist bestimmt, daß Graf Oppersdorff weder die C-Moll-Symphonie noch auch die B-Dur-Symphonie für das übliche [13] halbe Jahr (vgl. Bd. II2, S. 615) zu alleiniger Verfügung erhalten haben kann; denn die B-Dur-Symphonie hat Lobkowitz bereits im März 1807 aufgeführt, am 22. April 1807 wurde sie an Clementi verkauft und auch an das Industriekontor im Sommer, spätestens Herbst 1807 zur Herausgabe abgeliefert, als die 1500 fl. an Johann zurückgezahlt werden mußten (S. 56). Die C-Moll-Symphonie wurde in der Akademie im Theater a. d. Wien am 22. Dezember 1808 aufgeführt, Breitkopf & Härtel schon im Juni 1808 angeboten und am 14. September 1808 verkauft und erschien im April 1809. Allen Anscheine nach ist also Graf Oppersdorff gezwungen gewesen, die von ihm gezahlten 350 fl. als Äquivalent für die bloße Widmung der B-Dur-Symphonie anzusehen, welche im März 1808 beim Industriekontor herauskam (in Partitur erst 1821 bei Simrock). Der Name des Grafen Oppersdorff kommt später in Beethovens Lebensgeschichte nicht wieder vor.

Warum aber legte Beethoven die schon seit 1805 seine Phantasie beschäftigende C-Moll-Symphonie beiseite und schrieb erst die B-Dur-Symphonie, von der sich ältere Spuren durchaus nicht nachweisen lassen? Vielleicht hat Thayer recht, wenn er annahm (2. Bd., 1. Aufl., S. 437), »daß vielleicht die Erfahrung, die Beethoven mit der Eroica gemacht, in ihm die Befürchtung hätte aufkommen lassen, die ihn gewaltig innerlich beschäftigende neue Symphonie möchte das Verständnis seiner Bewunderer übersteigen, und daß er deshalb zunächst die entschieden einfacher und leichter verständlich gehaltene B-Dur-Symphonie geschrieben habe – ein Werk, in Sonnenschein getaucht, von höchster Formvollendung und doch genug von der ihm charakteristischen Energie und Kühnheit enthaltend, um sein Publikum zu höherem Fluge vorzubereiten.«

Die Symphonie hat bei ihrer ersten Aufführung, wie es scheint, nicht die Wirkung hervorgebracht, welche Beethoven, und gewiß mit Recht, von ihr erwartete; der Grund mag gewesen sein, daß in den zwei Konzerten bei Lobkowitz im März 1807 außer der 4. Symphonie auch die drei ersten gespielt wurden, auch einige Arien aus Fidelio zum Vortrag kamen, also Werke, die schon bekannt waren und daher besser verstanden wurden, und daß das G-Dur-Konzert und die Coriolan-Ouvertüre, die wie die B-Dur-Symphonie ganz neu waren, dieser im Erfolg den Rang abliefen. Besonders für das Konzert ist das gewiß begreiflich, zumal dasselbe natürlich wie auch in der Akademie vom 22. Dezember 1808 von Beethoven selbst gespielt wurde. Kotzebues Zeitung »Der Freimütige« berichtet sehr kurz und bündig (14. Januar 1808): »Beethoven hat eine neue Symphonie [14] geschrieben, die höchstens seinen wütenden Verehrern, und eine Ouvertüre zu Collins ›Coriolan‹, die allgemein gefallen hat.« Etwas mehr Verständnis der Eigenart des Werkes spricht aus einem Bericht der Allg. Mus. Zeitg. vom Jahre 1811 (S. 62). »Im ganzen heiter, verständlich und sehr einnehmend, nähert sich mehr den Symphonien 1 und 2 als 5 und 6« (wohl gemeint »als 3 und 5«!).

Schumann hat die B-Dur-Symphonie einer griechisch schlanken Maid zwischen zwei Nordlandriesen (der Es-Dur und C-Moll) verglichen; Mendelssohn schätzte sie sehr hoch und wählte sie für sein erstes Auftreten als Dirigent des Gewandhausorchesters; dagegen vermochte sich wunderlicherweise K. M. von Weber nicht mit ihr zu befreunden und wurde durch sie zu einem bekannten satirischen Aufsatze, dem Prototyp von Berlioz' Orchester-Grotesken, inspiriert, der am 27. Dezember 1809 im Stuttgarter »Morgenblatt für gebildete Stände« erschien (Fragment eines nicht ausgeführten Romans »Künstlerleben«). Wenn sich auch einiges darin Angezogene nicht mit der Symphonie deckt (es kommen in der Einleitung der Symphonie weder mysteriöse Bratschensätze noch Fermaten vor), so steht doch außer Zweifel, daß die 4. Symphonie gemeint ist (die Eroica darum nicht, weil sie als schlimmeres Schreckgespenst besonders zitiert wird). Die verzweifelten Angstschreie des Kontrabasses und Violoncells über die Steigerung der Anforderungen an ihre Technik mögen aber wohl den Empfindungen der damaligen Vertreter der Baßpartie entsprechen. Sowohl im Adagio als im Schluß des Finale zeigt sich, daß Beethoven nicht umsonst 1799 die Bekanntschaft Dragonettis gemacht hatte (vgl. Bd. II2, S. 36 und 127). Auf falscher Fährte ist natürlich Wasielewski, wenn er (Beethoven II, 237) in der Symphonie den Abglanz des Liebesglücks findet, welches nach der auch von Thayer vertretenen Überzeugung in demselben Jahre (1806) den Brief an die »Unsterbliche Geliebte« zeitigte. Mit der Prämisse fallen auch die Folgerungen. Es wird nicht gelingen, aus besonderen Erlebnissen Beethovens im Jahre 1806 den speziellen Stimmungsgehalt des Werkes abzuleiten. Wohl aber spricht aus demselben ein imponierend gewachsenes Bewußtsein seines Könnens, ein souveränes künstlerisches Selbstvertrauen, die Überzeugung, daß es besonderer Problemstellungen und langen Suchens und Grübelns nicht bedarf, um seiner Phantasie Schöpfungen zu entlocken, welche die Mitwelt begeistern. Gern wird man Grove (a. a. O, deutsche Ausgabe S. 94) recht geben, daß die 4. Symphonie die Schöpfung des zur vollen Größe und Meisterschaft emporgewachsenen Beethoven, daß ihr Stil ganz persönlich, ihr [15] Charakter durchaus romantisch ist. Etwas sieghafter Einhergehendes als das nach der durchaus nicht langen, ein wenig an Glucks Iphigenien-Ouvertüre anklingenden Einleitung einsetzende Allegro, Thema des ersten Satzes hat Beethoven selbst nicht geschrieben. Sehr treffend charakterisiert Kretzschmar (Führer d. d. Konzertsaal I. 1, 2. Aufl. S. 147) die Symphonie: »Was sie auszeichnet, ist die Frische und Unmittelbarkeit der Gestaltung. Sie gleicht darin einigen der Klaviersonaten, daß sie mehr phantasiert und improvisiert, unter einem fortlaufenden Zufluß neuer Gedanken entstanden, als gearbeitet erscheint.« Das stimmt sehr wohl zu dem Umstande, daß tatsächlich das Werk wohl viel schneller als eine der anderen Symphonien geschrieben ist. Man darf freilich die Worte »mehr improvisiert als gearbeitet« nicht mißverstehen, etwa als wenn dieser Symphonie weniger innere Logik eignete; eher ist das Gegenteil richtig. Aber freilich sind die Pfade, die uns der Meister führt, nicht so verschlungene wie in Werken, die Beethoven jahrelang mit sich herumgetragen, ehe er sie niederschrieb. Wenn es auch nicht ganz ohne Überraschungen abgeht, so ist doch der Gesamtverlauf mehr ein selbstverständlicher als in der Eroica und in der C-Moll. Der erste Satz zeigt vor allem eine unverwüstliche Lebenskraft in dem überhaupt kaum irgendwo unterbrochenen Pulsieren in halben Noten eines nur leicht angeregten gesunden Normaltempos (die Metronomisierung,  = 80 ist keinesfalls richtig und noch viel mehr zu beanstanden als das schon von Nottebohm [1. Beeth., S. 135] angezweifelte

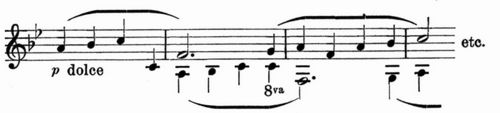

= 80 ist keinesfalls richtig und noch viel mehr zu beanstanden als das schon von Nottebohm [1. Beeth., S. 135] angezweifelte = 80 für das Finale); im Rahmen dieser Hauptbewegungsart, die nicht ein einzigesmal ins Stocken gerät, treten thematische Gebilde der mannigfachsten Art auf, überwiegend aufgelöst in rastlos einherstapfende Viertel (Staccato), gegen welche einige gleitende Viertelgänge weich abstechen, aber auch mehrmals weiter zerkleinert in glänzende Achtel und nur in der unisono-Stelle im Bereiche des 2. Themas als nackte Bewegung in staccato-Halben (crescendo im ritmo ti tre battute):

= 80 für das Finale); im Rahmen dieser Hauptbewegungsart, die nicht ein einzigesmal ins Stocken gerät, treten thematische Gebilde der mannigfachsten Art auf, überwiegend aufgelöst in rastlos einherstapfende Viertel (Staccato), gegen welche einige gleitende Viertelgänge weich abstechen, aber auch mehrmals weiter zerkleinert in glänzende Achtel und nur in der unisono-Stelle im Bereiche des 2. Themas als nackte Bewegung in staccato-Halben (crescendo im ritmo ti tre battute):

[16] Ein köstlicher Humor herrscht in der 2. Periode des ersten Themas (crescendo von pp bis ff bei Wiederkehr des Kopfthemas in den Bässen), wo unter ausgehaltenen Bläserakkorden und allmählich mit der Trillerfigur

sich emporarbeitenden ersten Violinen die Fagotte wie ein rüstiger Fußgänger im Akkord auf und ab trotten:

Natürlich sind das gleichsam die Beine zu dem herrlichen Kopfthema:

welches mit Erreichung des ff die Bässe aufnehmen, worauf es die Violinen wieder ergreifen und sequenzmäßig erweitern, direkt einmündend in die den Komponisten der Eroica verratende heftige Synkopenstelle (zuerst Bläser, dann Tutti ebenfalls tre battute):

worauf mit plötzlichem diminuendo weich der Übertritt zum 2. Thema erfolgt:

Das zweite Thema selbst läuft zunächst mit einem Motiv durchaus pastoralen Charakters durch die Holzbläser

[17] (Fagott, 1. Oboe, Flöte), geht dann auf die Violine über und mündet nach der oben angeführten unisono. – Stelle in einen kräftigen Tutti-Schluß. Die Epiloge bringen zunächst den reizenden kleinen Kanon zwischen Klarinette und Fagott:

und greifen dann auf die Synkopen zurück (aber ohneritmo di tre battute).

Eine weitere Analyse des Werkes ist hier leider unmöglich. Es sei aber wiederholt betont, daß die Form eine durchaus strenge ist und auch die Arbeit eine durchaus einheitliche und konsequente.

Das Adagio ist wohl die langsamste ausgedehnte Kantilene, die Beethoven geschrieben hat. Durch den Begleitrhythmus:

der nicht nur jedes Viertel in zwei Achtel teilt, sondern auch noch jedes Achtel wieder motivisch belebt, wird es möglich, eine Melodie aufzufassen und zu genießen, die sich in Vierteln einer übermenschlichen Dauer bewegt. Hier ist die Metronomisierung { = 84 ganz gewiß wirklich gemeint. Normale Zählzeiten sind also eigentlich die Achtel, die aber in der Melodie, wo sie vorkommen, bereits figurative Elemente sind. Nur wenn man diese durch die Begleitung möglich gemachte Auffassung der Viertel als führende Zählwerte durchführt, an denen sich das Ethos bestimmt, wird man der grandiosen Weihe, die über diesem Naturstimmungsbilde ruht, innewerden. Die spätere Auflösung der Melodie in komplizierte, mit Pausen durchsetzte umschreibende Figuration darf keinesfalls dieses Verfolgen der großen Schritte der Melodie in Vierteln aufheben, und vollends darf man natürlich nicht den Zweiunddreißigstelfiguren der Begleitung irgendwie den Sinn selbständiger thematischen Motive einräumen. Grove (a.a.O.) ist auf einem bedenklichen Abwege, wenn er von dem oben gegebenen Begleitrhythmus (den er schrecklicherweise »ein dreimal wiederholtes Motiv« nennt, nämlich das

à la Lobe als Motiv betrachtet) sagt: »gleich einem sich stetig wiederholenden Refrain (!) schiebt es sich mit viel Humor (!!) zwischen die einzelnen Satzglieder« – [18] nein, wer es nicht fertig bringt, diese Begleitfigur und ebenso alle weiter sich entwickelnden vom Thema wegzuhören und ihr die Bedeutung des gleichmäßigen Pendelschlages einer Zimmeruhr zu geben, den man eben nicht fortgesetzt beachten darf, wenn er nicht unerträglich werden soll, der wird diesen Satz nicht genießen, wie er gemeint ist.

Die ganze Symphonie zeigt übrigens in allen vier Sätzen den Meister unbeirrt fortschreitend auf dem mit der Eroica vollbewußt betretenen Wege der »durchbrochenen Arbeit«, d.h. der fortgesetzten Beteiligung verschiedener Stimmen an der Fortspinnung der Melodiefäden. Sogar die Kantilene des Adagio, die anfänglich der 1. Violine übertragen ist, wird ihr doch weiterhin für lange Strecken entwunden, zunächst indem die Holzbläser sie übernehmen (mit Oktavverdoppelungen), dann aber auch mit wirklicher Überführung von Bruchstücken von Instrument zu Instrument. Sehr auffällig und raffiniert ist das Hinundherspringen des Melodiefadens in dem ausgelassen lustigen Scherzo, und zwar bald zwischen einzelnen Instrumenten (mit und ohne Oktavverdoppelungen), bald zwischen den Gruppen der Streicher und Bläser. Ein Grund, die 4. Symphonie mehr der 1. und 2. näherstehend zu finden als der 3. und 5., ist also schließlich doch eigentlich nicht erweislich. Das Finale der 2. Symphonie steht allerdings dem Finale der 4. Symphonie nahe, aber wir haben ja gesehen, daß gerade dieser Satz der 2. Symphonie sehr stark vorwärts weist und Beethoven auf ganz neuen Pfaden zeigt. Bei näherer Untersuchung erkennt man aber doch deutlich den Fortschritt in der Kühnheit der Orchesterbehandlung in der neuen Symphonie. Die Kontrabassisten und Cellisten sahen sich freilich ungewohnten Aufgaben gegenüber, wenn sie delikate Stellen wie diese gegen Ende des Finale, im Wechselspiel mit den Violinen und Holzbläsern, ausführen müssen:

Auch wenn man annimmt, daß Beethoven, als er 1817 vielleicht etwas eilig die Metronomisierungen für eine größere Zahl von Werken bekannt machte (bei Steiner; vgl. Nottebohm, I. Beeth. S. 130), nicht überall das Rechte getroffen hat (vgl. die Bemerkung Bd. V, S. 394, Anm. 2), [19] hieß es jedenfalls aufpassen und prompt einsetzen, wenn solche Dinge glatt herauskommen sollten. Die Erregung der Orchestermusiker war also wohl begreiflich.

Über das G-Dur-Konzert ist früher (Bd. II2, S. 5276.) eingehend gesprochen worden; ein paar Ergänzungen folgen unten, anknüpfend an den Kontrakt mit Clementi. Die dritte Novität der Subskriptionskonzerte vom März 1807 ist die Coriolan-Ouvertüre Op. 62 (dem Dichter Friedrich Joseph von Collin gewidmet), bei der wir ein wenig weiter ausholen müssen. Die Handschrift trägt von des Komponisten eigener Hand das Datum 1807. Collins Trauerspiel wurde zuerst am 24. November 1802 aufgeführt mit einer Zwischenaktsmusik, welche Abbé Stadler nach Mozarts Idomeneo arrangiert hatte. Im folgenden Jahre übernahm Lange die Titelrolle mit einem Erfolge, dessen er sich in seiner Selbstbiographie mit Recht rühmt; man gab das Stück bis zum 3. März 1805 so oft, daß es dem theaterbesuchenden Publikum vollständig vertraut wurde. In der Zeit von diesem Tage bis zum Ende des Oktober 1809 (ob diese Zeit vielleicht noch länger auszudehnen ist, läßt sich aus unseren Quellen nicht genau ermitteln) wurde es dann nur noch einmal gegeben, nämlich am 24. April 1807. Gewiß wurde die Ouvertüre nicht für diese eine außerordentliche Vorstellung geschrieben; denn dann wäre sie wohl nicht schon im März in zwei verschiedenen Konzerten gespielt worden. Wohl aber ist sehr wahrscheinlich, daß die vereinzelte Aufführung der Tragödie so bald nach den beiden Konzerten angesetzt worden ist, um die Komposition einmal in Verbindung mit dem Stücke, für das sie geschrieben, zu zeigen. Da Lobkowitz an der Spitze der Theaterdirektion stand, ist das beinahe selbstverständlich. Wenn der Korrespondent der Allg. Mus. Ztg. nach der Aufführung der Ouvertüre in dem Liebhaberkonzert im Dezember 1807 schrieb: »Eine neue Ouvertüre dieses Komponisten ist voll Kraft und Feuer; sie war, nach der Aufschrift, für Collins Coriolan bestimmt« – so beweist das gewiß nicht, daß die Aufführung von Collins Stück im April ohne die Musik Beethovens stattgefunden hat, sondern höchstens, daß die Ouvertüre für den Referenten neu war, und daß er dieser Aufführung sowenig beigewohnt hat, wie denen im März bei Lobkowitz und Lichnowsky.

Beethoven hatte zu dieser Zeit erst vier Ouvertüren geschrieben: drei zum Fidelio, von welchen die erste (Op. 138) schon nach der Vorprobe bei Lichnowsky beiseite gelegt worden war (vgl. Bd. II2, S. 475) und die zweite für die Wiederaufnahme der Oper 1806 zur dritten erweitert [20] wurde (Bd. II2, S. 502), und die zum Prometheus, welche schon längst keine Neuigkeit mehr war. Er bedurfte einer neuen. Collins Trauerspiel war allgemein wohl bekannt und gewährte ihm einen Gegenstand, dessen Behandlung in glänzender Weise seinem Genius entsprach. Eine Ouvertüre zu demselben war außerdem eine Höflichkeitsbezeugung gegen seinen einflußreichen Freund, den Dichter, und wenn sie Erfolg hatte, so mußte dies einen neuen Beweis für sein Talent zu dramatischer Komposition liefern; und diese Erwägung wäre gewiß gerade damals, als seine Bewerbung um eine dauernde Beschäftigung beim Theater schwebte, von besonderem Gewichte gewesen. Wie edel Beethoven den Charakter Coriolans aufgefaßt hat, ist hinlänglich bekannt; aber wie wunderbar die Ouvertüre dem Schauspiele angepaßt ist, kann nur von denen gebührend gewürdigt werden, welche Collins fast vergessenes Werk gelesen haben7.

Von den Charakteristiken der Coriolan-Ouvertüre seien die Richard Wagners (Ges. Schriften V, 224) und die von A. B. Marx (Beethoven II4, S. 56ff.) hervorgehoben. Daß die Ouvertüre sofort allgemein gefiel, während die lichtstrahlende B-Dur-Symphonie nur vor den Augen von Beethovens »wütendsten Bewunderern« Gnade fand, setzt uns heute allerdings in Erstaunen. Doch lehrt ein Blick in die Partitur der Ouvertüre, daß die Orchesterbehandlung sich allen Raffinements enthält und von einer viel derberen Linienführung ist als andere Werke derselben Zeit. Besonders fällt auf, daß die Hauptmelodien konsequent von den führenden Instrumenten zu Ende gebracht werden, welche sie beginnen und der Faden nirgends überspringt. Es fehlt auch jedes Wechselspiel zwischen Gruppen des Orchesters. Das Streichorchester behält von Anfang bis zu Ende die Führung, und die Bläser treten durchaus nur registerartig verstärkend und akzentuierend hinzu, kaum daß sie einmal ein paar Takte (S. 24 der Partitur) die Melodie nehmen, ohne daß die Violinen sie mitspielen. Diese für Beethoven höchst merkwürdige Beschränkung auf die Allerweltstechnik erklärt hinlänglich, daß das Werk allgemein gefiel. Daß Beethoven die Ouvertüre schnell geschrieben, geht auch aus dem gänzlichen Fehlen von Skizzen hervor. Eine besondere Absichtlichkeit, einmal zu zeigen, daß er auch einfach schreiben könne, braucht man jedoch darum durchaus nicht anzunehmen.

[21] Übrigens lenkte gerade um diese Zeit (zu Anfang 1807) die Allgemeine Musikalische Zeitung zu einer anderen Tonart in den Besprechungen von Beethovens Werken ein und zwar mit einer neuen Würdigung der Bedeutung der Sinfonia eroica in der Nummer vom 18. Febr. 1807. Einige Abschnitte aus derselben teilen wir mit.

»Es ist über dieses merkwürdige und kolossale Werk, das weitläufigste und kunstreichste unter allen, die Beethovens origineller, wunderbarer Geist geschaffen hat, schon mehrmals... in diesen Blättern gesprochen worden. Zuerst haben die Leser von Wien aus Nachrichten von seiner Existenz und Beschaffenheit im Allgemeinen, so wie von dem Eindrucke, den es bei verschiedenen Aufführungen daselbst auf das Publikum gemacht, erhalten; einige andere Mitarbeiter haben sodann, wie erst neulich der Korrespondent aus Mannheim oder vor einiger Zeit der Rec. des Klavierauszugs der zweiten Beethovenschen Sinfonie – ähnlichen Relationen noch manche in das Einzelne eindringende Bemerkungen beigefügt über seinen Zweck, Charakter und die Gründe des Eindrucks, den es macht; jetzt scheint es die Eigenheit und der reiche Gehalt des Werkes zu verlangen, daß man auch einmal zunächst seinen technischen Theil ernsthaft ins Auge fasse, und von dieser, so wie von der angrenzenden mechanischen Seite her, dem Verf. genau Schritt vor Schritt folge – ein Verfahren, zu welchem die Gründlichkeit der Ausarbeitung dieser Komposition selbst auffordert, und welches, wenn es einer Rechtfertigung bedürfte, diese in dem Nutzen finden würde, den junge Künstler aus solchen Analysen ziehen, und in dem erhöheten Vergnügen, das gebildete Liebhaber hernach bey dem Anhören des Werks selbst empfinden können. Vielleicht fasset dann einmal jemand alles das zusammen und führet es auf den Mittelpunkt: geschähe das aber auch nicht, so ziehet sich schon von selbst – wenigstens das jetzt nicht mehr unbestimmte, zweifelhafte Gefühl ein genügendes Urtheil ab, das sodann allmählich in die allgemeine Meynung übergehet und so den Stand des Kunstwerks, seinen Einfluß in das Ganze, sein Schicksal bestimmt.«

Eine Stelle aus der Analyse des Allegro con brio wird das seine Gefühl und das richtige Urteil des Verfassers zeigen:

»Ganz überraschend, durchaus neu und schön ist es z.B., daß im Verfolg dieses 2ten Theils [des ersten Allegro], wo des Ausführens der früheren Idee fast zu viel zu werden anfängt, plötzlich ein ganz neuer, noch nicht gehörter Gesang von den Blasinstrumenten aufgefaßt und episodisch behandelt wird – wodurch denn nicht nur die Summe des Angenehmen und seine Mannigfaltigkeit vermehrt, sondern der Zuhörer auch erfrischt wird, dem Verf. wieder gern zu folgen, wenn er zu der verlassenen Heimath zurückkehrt, und mit noch reicherer Kunst die Hauptgedanken einkleidet und durchführt – und wo nur die Stelle, als zugleich von trefflicher Wirkung, besonders ausgehoben werden mag, wo die Blasinstrumente den Hauptgedanken kanonisch vortragen, die Bässe aber in kurzen Noten sich nachdrücklich und prächtig dagegen bewegen.«

[22] Der Schluß dieses Teiles der Kritik ist folgender:

»Schon aus diesem Wenigen wird man abnehmen, daß dieses Allegro, ungeachtet seiner Länge, mit einer Sorgsamkeit zur Einheit zusammengehalten ist, die Bewunderung abnöthigt; daß aber der Reichthum an Mitteln, so wie die Kunsterfahrenheit und die Originalität in der Verwendung derselben zugleich einen Effect herbeyführe, wie er bey Werken dieser Art höchst selten ist, und wie er von denen, die diesen Styl nur von ferne oder gar nicht kennen, oft genug für unmöglich erklärt wird. Daß aber dies Allegro, wie auch das ganze Werk, um diesen Effect zu machen, allerdings ein Auditorium voraussetze, dem nicht etwa eine Partie gewöhnlicher Variatiönchen über alles geht, weil sie doch artig hinlaufen und alle Augenblicke eine aus ist; sondern ein Auditorium, das zum wenigsten ernstlich aufmerken, und in der ernstern Aufmerksamkeit sich selbst fest halten kann – das verstehet sich von selbst, und verstehet sich nicht nur bei diesem, sondern bei jedem sehr weitläuftigen und reich zusammengesetzten Werke der Poesie oder Kunst.«

Wir lassen einige Stellen aus der Kritik der Marcia Funebre folgen:

»Kraftvoll und prächtig schließt dies Allegro, und nun folgt ein großer Trauermarsch, aus C moll, im Zweiviertel-Takt, den Rec. ohne Bedenklichkeit, wenigstens von Seiten der Erfindung und des Entwurfs, für B.'s Triumph erklären möchte. Es läßt sich vielleicht denken, daß Komponisten von Talent, vielem Studium und unermüdlichem Fleiß, etwas hervorbrächten, das Arbeiten, wie jener erste Satz, an die Seite gesetzt werden könnte; Stücke, wie dies zweyte aber, empfängt, gebiert und erziehet kein Mensch in solcher Vollkommenheit, ohne wahres Genie, und jede, selbst die geschickteste Nachahmung, woran es nicht fehlen wird, wird sicher nicht gehört werden können, ohne an dies Original und dessen Superiorität zu erinnern. Feyerlich und tief ergreifend ist das Ganze; edel klagend und düster das Minore, beruhigend und lieblich das Majore, wo Flöte, Hoboe und Fagott – mit Luther zu reden – in süßen Melodieen gleichsam einen himmlischen Tonreigen führen.«.....

»Der Schluß des Marsches ist aber ganz so originell, als der Anfang; er stirbt hin, wie ein Held.«

Über das Scherzo heißt es:

»Dieser Satz, so kunstvolle Partieen er hat, ist doch mehr ad hominem, als alles andere, und das ist gut; er stört aber darum doch den Charakter des Ganzen nicht, und das ist noch besser.«

Von den fünf Spalten über das Finale ist dies der Schluß:

»Uebrigens ist dies Finale allerdings wieder lang, sehr lang; künstlich, sehr künstlich; ja mehrere seiner Vorzüge liegen etwas versteckt; sie setzen, um, nicht erst hinterher auf dem Papiere, sondern, wie es seyn soll, gleich im Moment ihres Erscheinens entdeckt und genossen zu werden, viel voraus; manches ist auch hier scharf und seltsam; aber darum ist doch Rec. weit entfernt, es geradezu zu tadeln. Trifft nicht das alles auch eine sehr reiche malerische oder poetische Komposition? trifft es nicht in der Musik auch,[23] z.B., die größeren Werke der unaufhörlich (und, wie sichs vergeht, mit vollem Recht) gepriesenen Bache? Einem gemischten Publikum dergleichen Musik immerfort vorzuführen, wäre unklug, ja unbillig; aber sie zu ignoriren, wenigstens sie nicht öffentlich aufzuführen wäre – etwas schlimmeres. So sicher der Vorwurf zuweilen übertriebener Künsteley, Bizarrerie, gesuchter Schwierigkeiten der Ausführung etc. Beethoven bey kleinern Stücken trifft, die entweder überhaupt nicht eben viel aussagen, oder doch nichts, was nicht auf weit einfachere, natürlichere, angenehmere, leichtere Weise eben so gut, wo nicht besser gesagt werden könnte: so gerecht ist es, wenn er, bey solch einem Werke, wo fast überall die Sache selbst die Schwierigkeiten für den denkenden Zuhörer oder ausübenden Musiker herbeyführt, diese Vorwürfe abweiset. Eine Konversation über gewöhnliche Gegenstände soll nicht dunkel, schwer, lang seyn; wer aber von der Ausführung hoher, abstrakter Materien verlangt, sie soll erschöpfend, und doch so leicht, anmuthig, kurz seyn, wie jene Konversation: der verlangt das Unmögliche, und weiß gemeiniglich selbst nicht, was er eigentlich will. Damit soll jedoch nicht gesagt sein, daß es nicht überall ein Nimium gebe, und daß nicht B.'s Genius, auch in diesem Werke, seine Eigenheit zeige, so gern an dieses – wenigstens zu streifen: aber die Grenze, wo dieses Nimium (in solchen Werken, versteht sich!) anfängt, kann nichts bestimmen, als – den mechanischen und technischen Theil betreffend, die Unmöglichkeit der gehörigen Ausführung, wie sie aus der Natur der Instru mente oder der Hände erweislich wird; und, den artistischen und ästhetischen Theil betreffend, der Genius selbst, der auch hier nicht durch Herkömmliches beschränkt, sondern nur (was denn hiermit geschehe!) an die unabänderlichen Gesetze des ästhetischen Vermögens des Menschen überhaupt – und wenn er, der Genius, gerade die Eigenheit hat, diesem gern mehr zuzumuthen, als sich mit jenen Gesetzen verträgt, auch an diese Eigenheit erinnert werden darf, damit er sich selbst ein Gesetz werde und nicht seine Erzeugnisse in das Blaue hinaus versprenge.« –

Sechs Wochen später (am 1. April) brachte die nämliche Zeitung eine Kritik der Brunswik gewidmeten Sonate Op. 57. Nur eine Stelle aus der Beurtheilung des ersten Allegro möge hier Platz finden.

»In dem ersten Satze dieser Sonate hat B. einmal wieder viele böse Geister losgelassen, wie man diese aus andern seiner großen Sonaten auch schon kennt; aber wahrhaftig, es ist hier auch der Mühe werth, mit den argen Schwierigkeiten nicht nur, sondern auch mit mancher Anwandlung des Unwillens über gesuchte Wunderlichkeiten und Bizarrerien zu kämpfen.«....

Den folgenden Abschnitt müssen wir ganz mitteilen:

»Wahrscheinlich lächeln gar manche Leute, wenn Rec. gestehet, daß seinem Gefühl, wie seinem Ver stande, der höchst einfache folgende Satz, nur von drei Seiten Länge, lieber ist [als der erste Satz] – obgleich freylich weit mehr Kunst und Gelehrsamkeit dazu gehörte, jenen als diesen zu schreiben! Es ist dieser zweyte Satz ein sehr kurzes Andante con moto mit Variationen. Man sehe hier das äußerst anspruchslose, schöne, edle Thema, das [24] sogar auf einer Linie Platz findet.« [Hier wird das wohlbekannte Thema von 16 Takten abgedruckt, dessen großer und doch durch so einfache Mittel hervorgebrachter Eindruck von keinem andern wie von Händel erreicht worden ist.] »Das ist nicht einmal eigentlich eine Melodie zu nennen? ist nichts, als eine Folge von einander äußerst nahe verwandten Accorden? siehet nach gar nichts aus? Rec. gibt dir Recht, werther Incroyable! er führt dir auch nicht an, daß es bey der Musik (wie bey der Moralität) gerade um nichts weniger zu thun seyn soll, als um das nach etwas aussehen' –: dafür thue du ihm aber auch den Gefallen und gehe an dein gutes Pianoforte, spiele dir da diese unscheinbare Zeile – hübsch bedeutend, ohne alle Härte, die Töne gehörig gebunden, getragen, zu- und abnehmend durch, laß dabey ja alles hübsch austönen, so lange es austönen soll, und wenn du nicht fühlst, Musik, wie dies kleine Thema, und die demselben (bis auf eine) ganz gleich gehaltenen, fast nur in veränderte Lagen, in syncopirte Noten oder getheilte Accorde aufgelöseten Variationen – wenn du nicht fühlst, sag' ich, solche Musik gehe von Herzen zu Herzen, so – hat Einer von uns beyden keins! –

Eben so seelenvoll, aber zugleich mit großer Kraft, gediegener Kunst und meisterlicher Sicherheit ist das herrlich ausgeführte, charakteristische Finale geschrie ben.« u.s.w.

Von dieser Zeit an konnte Beethoven mit Vertrauen die unergründlichen Tiefen seines Genius vor dem Publikum öffnen, sicher, daß es edle Seelen gab, welche imstande waren, ihn zu verstehen und mit ihm zu fühlen. –

Das Jahr 1807 ist eines von denen in Beethovens Leben, die sich durch die große Zahl der in demselben geschriebenen und veröffentlichten Werke auszeichnen. Dasselbe hat für die Biographie auch noch eine besondere Bedeutung durch den Abschluß eines Verlagskontrakts zwischen Beethoven und Muzio Clementi, der eine stattliche Reihe von Werken Beethovens für die Firma Clementi u. Ko. (früher Longman und Broderip) erwarb, deren Hauptpartner neben F. W. Collard er seit 1802 war. Diese Verlagsangelegenheit spielt für die nächsten drei Jahre eine ganz außerordentlich bedeutsame Rolle in Beethovens Leben (bis ins Frühjahr 1810). Das Bekanntwerden der Details derselben hat umfangreiche Partien der Darstellung der ersten Auflage dieses Bandes gänzlich unhaltbar gemacht, da dieselben auf der Annahme basierten, daß dem Abschlusse des Kontrakts mit Clementi auch die Auszahlung des Honorars direkt gefolgt sei (1807), während dieselbe sich tatsächlich drei Jahre verzögert hat, wie die bekannt gegebene Korrespondenz Clementis mit Collard bestimmt ergeben hat. Clementi hat, wie es scheint, die acht Jahre von 1802, wo er sich mit Field nach Petersburg wandte, bis 1810 ganz auf dem Kontinent verbracht (in Petersburg, Berlin, Leipzig, Rom) und [25] auch wiederholt Station in Wien gemacht, stets begleitet von einigen Schülern. Daß er während seines längeren Aufenthaltes 1804 in Wien nicht zu Beethoven in Beziehung trat, wissen wir aus dem Bericht von Ries (Bd. II2, S. 418); aber wir wissen auch, daß er schon im Herbst 1804 sich bemühte, das Verlagsrecht Beethovenscher Werke für England zu erwerben (das. S. 445). Im Frühjahr 1807, wo er wieder in Wien war, nahm er Gelegenheit, mit Beethoven persönlich bezüglich des Verlags einer Anzahl neuer Werke zu unterhandeln. Ein Brief Clementis an Collard schildert in der ergötzlichsten Weise, wie die Annäherung allmählich sich vollzog; der Brief wurde zuerst am 26. Juli 1902 von I. S. Shedlock in der Londoner Zeitschrift The Athenaeum (Faksimile) und am 1. August 1902 von demselben in Monthly Musical Record veröffentlicht. Er lautet:

»Messrs Clementi and Co No 26 Cheapside London.

Vienna April the 22d 1807.

Dear Collard.

By a little management and without committing myself, I have at last made a compleat conquest of that haughty beauty, Beethoven, who first began at public places to grin and coquet with me, which of course I took care not to discourage; then slid into familiar chat, till meeting him by chance one day in the street –›Where do you lodge?‹ says he; ›I have not seen you this long while!‹ – upon which I gave him my address. Two days after I found on my table his card, brought by himself, from the maid's description of his lovely form. This will do, thought I. Three days after that he calls again, and finds me at home. Conceive then the mutual ecstasy of such a meeting! I took pretty good care to improve it to our house's advantage, therefore as soon as decency would allow, after praising very handsomely some of his compositions: ›Are you engaged with any publisher in London?‹ – ›No‹, says he. ›Suppose, then, that you prefer me?‹ – ›With all my heart.‹ ›Done. What have you ready?‹ – ›I'll bring you a list.‹ In short, I agreed with him to take in MSS. three quartets, a symphony, an overture, and a concerto for the violin, which is beautiful, and which, at my request, he will adapt for the pianoforte with and without additional keys; and a concerto for the pianoforte, for all which we are to pay him two hundred pounds sterling. The property, however, is only for the British Dominions. To-day sets off a courier for London through Russia, and he will bring over to you two or three of the mentioned articles.

Remember that the violin concerto he will adapt himself and send it as soon he can.

The quartets, etc., you may get Cramer or some other very clever fellow to adapt for the Piano-forte. The symphony and the [26] overture are wonderfully fine, so that I think I have made a very good bargain. What do you think? I have likewise engaged him to compose two sonatas and a fantasia for the Piano-forte, which he is to deliver to our house for sixty pounds sterling (mind I have treated for Pounds, not Guineas). In short, he has promised to treat with no one but me for the British Dominions.

In proportion as you receive his compositions you are to remit him the money; that is, he considers the whole as consisting of six articles, viz. three quartets, symphony, overture, Piano-forte concerto, violin concerto, and the adaptation of the said concerto, for which he is to receive ₤ 200.

For three articles you'll remit £ 100 and so on in proportion. The agreement says also that as soon as you receive the compositions you are to pay into the hands of Messrs R. W. & E. Lee the stated sum, who are to authorise Messrs J. G. Schuller & Comp. in Vienna to pay to Mr. van Beethoven the value of the said sum according to the course of exchange and the said Messrs Schuller and Co: are to reimburse themselves on Messrs R. W. & E. Lee. On account of the impediments by war etc. I begged Beethoven to allow us 4 month (after the setting of his MSS.) to publish in. He said he would write to your house in French stating the time, for of course he sends them likewise to Paris etc. etc. and they must appear on the same day. You are also by agreement to send Beethoven by a convenient opportunity two sets of each of the new compositions you print of his...«

(Hier folgen andere Mitteilungen [Klengel, Berger, Zeuner], Field werden erwähnt, am Schluß unter der Unterschrift noch in einem P. S.)

»Mr. van Beethoven says, you may publish the 3articles he sends by this courier on the 1st of September next.«

Den Abmachungen mit Clementi waren Unterhandlungen mit Breitkopf & Härtel über dieselben Werke vorausgegangen. Clementi schreibt an demselben Tage (22. April 1807) an Breitkopf & Härtel:

»Beethoven ed io siam diventati buoni amici. Abbiamo fatto un accordo quale mi cede la proprietà per li Stati Britannici in 3 Quartetti, una Sinfonia, un' Overtura, un Concerto da Violino ed un Concerto da Piano e Forte. Ho fatto questo accordo con lui in consequenza della vostra lettera data di 20 Gennajo nella quale mi dite non poter accettare a causa della guerra le sue proposizioni. L'ho pregato di trattar con voi per la Germania etc. etc.«.

Breitkopf & Härtel hatten also, wie wir sehen, am 20. Januar 1807 Clementi Mitteilung gemacht, daß sie auf Beethovens Honorarforderungen (vgl. die Briefe Beethovens vom 3. September und 18. November 1806, Bd. II2, S. 515ff.) nicht eingehen könnten. Andernfalls hätte ja das Abkommen mit Breitkopf & Härtel vom September 1804 Clementi die [27] Werke billiger gesichert, und er würde gar keinen Anlaß genommen haben, direkt mit Beethoven zu paktieren.

Der französisch abgefaßte Vertrag selbst (von Gleichenstein als Zeuge mitunterzeichnet) ist erhalten und bereits in der 1. Auflage dieses Bandes abgedruckt worden. Er lautet:

»La convention suivante a été faite entre Monsieur M. Clementi et Monsieur Louis v. Beethoven.

1. Monsieur Louis v. Beethoven cède à Monsieur M. Clementi les manuscrits de ses oeuvres ci-après ensuivis, avec le droit de les publier dans les royaumes unis britanniques, en se réservant la liberté de faire publier ou de vendre pour faire publier ces mêmes ouvrages hors des dits royaumes:

a. trois quatuors,

b. une symphonie

N.B. la quatrième qu'il a composée,

c. une ouverture de Coriolan, tragédie de Mr. Collin,

d. un concert pour le piano

N.B. le quatrième qu'il a composé,

e. un concert pour le violon

N.B. le premier qu'il a composé,

f. ce dernier concert arrangé pour le piano avec des notes additionnelles.

2. Monsieur M. Clementi fera payer pour ces six ouvrages à Mr. L. v. Beethoven la valeur de deux cents Liv. Sterl. au cours de Vienne par Mrss. Schuller et comp. aussitôt qu'on aura à Vienne la nouvelle de l'arrivée de ces ouvrages à Londres.

3. Si Monsieur L. v. Beethoven ne pouvait livrer ensemble ces six ouvrages, il ne serait payé par Mrss. Schuller et comp. qu'à proportion des pièces, p. ex. en livrant la moitié, il recevra la moitié, en livrant le tiers, il recevra le tiers de la somme convenue.

4. Monsieur L. v. Beethoven promet de ne vendre ces ouvrages soit en Allemagne, soit en France, soit ailleurs, qu' avec la condition de ne les publier que quatre mois après leur départ respectif pour l'Angleterre: pour le concert pour le violon et pour la symphonie et l'ouverture, qui viennent de partir pour l'Angleterre, Mons. L. v. Beethoven promet de les vendre qu'à condition de ne publier avant le 1. Sept. 1807.

5. On est convenu de plus que Mons. L. v. Beethoven compose aux mêmes conditions dans un temps non determiné et à son aise, trois Sonates ou deux Sonates et une Fantaisie pour le piano avec ou sans accompagnement comme il voudra, et que Mons. M. Clementi lui fera payer de la même manière soixante Livres Sterl.

[28] 6. Mons. M. Clementi donnera à Mons. L. v. Beethoven deux exemplaires de chacun de ces ouvrages.

Fait en double et signé à Vienne

le 20. Avril 1807.

Muzio Clementi. Louis van Beethoven.

Comme témoin J. Gleichenstein8.«

Natürlich galt es nun, um das Honorar von Collard möglichst bald fällig zu machen, Kopien der Werke als Stichvorlagen zu beschaffen. Bezüglich der Quartette Op. 59 haben wir eine bezügliche Korrespondenz. Die Stimmen waren an Brunswik geliehen und befanden sich in Ungarn, was zu einem jener launigen und humoristischen Briefe, wie Beethoven sie liebte, Veranlassung gab.

»An Graf Franz v. Brunswick.

am 11. Mai 1806(7)9.

Wien an einem Maitage.

Lieber lieber B.! Ich sage Dir nur, daß ich mit Clementi recht gut zurecht gekommen bin. – 200 Pfund Sterling erhalte ich – und noch obendrein kann ich dieselben Werke in Deutschland und Frankreich verkaufen – Er hat mir noch obendrein andere Bestellungen gemacht – so daß ich dadurch hoffen kann, die Würde eines wahren Künstlers noch in früheren Jahren zu erhalten. Ich brauche lieber B. die Quartetten, ich habe schon Deine Schwester gebeten Dir deßhalb zu schreiben, es dauert zu lang, bis sie aus meiner Partitur kopirt – Eile daher und schicke sie mir nur gerade mit der Briefpost. Du erhältst sie in höchstens 4 oder 5 Tagen zurück. – Ich. bitte Dich dringend darum, weil ich sonst sehr viel dadurch verlieren kann.

[29] Wenn Du machen kannst, daß mich die Ungarn kommen lassen, um ein paar Konzerte zu geben, so thue es – für 200 ₤ in Gold könnt ihr mich haben – ich bringe meine Oper alsdann auch mit – mit dem Fürstlichen Theater-Gesindel werde ich nicht zurecht kommen. –

So oft wir (mehrere) (amici) Deinen Wein trinken, betrinken wir Dich, d.h. wir trinken Deine Gesundheit. – Leb wohl – eile – eile – eile, mir die Quartetten zu schicken – sonst könntst Du mich dadurch in die größte Verlegenheit bringen. –

Schuppanzigh hat geheirathet – man sagt, mit einer ihm sehr ähnlichen –

Welcher Familie????10

Küsse Deine Schwester Therese, sage ihr, ich fürchte, ich werde groß, ohne daß ein Denkmal von ihr dazu beiträgt, werden müssen11. – Schicke gleich morgen die Quartetten – Quar–tetten–t–e–t–t–e–n.

Dein Freund Beethoven.« –

Wenn ein englischer Verleger für die Manuskripte eines deutschen Komponisten einen so hohen Preis bieten konnte, warum nicht auch ein französischer? So dachte Beethoven, und da Bonn damals französisch war, schrieb er am 26. April 1807 an Simrock und schlug ihm für Frankreich einen Vertrag ähnlich jenem vor, welchen er für England mit Clementi geschlossen hatte. Der von Beethoven diktierte und nur unterzeichnete Brief ist jetzt veröffentlicht in »Beethovenbriefe an N. Simrock etc.«, herausgegeben von Leop. Schmidt (1909), S. 15f.; genannt sind dieselben Werke, als Honorar verlangt 1200 fl. Augsburger Courant. An demselben Tage ließ Beethoven auch eine gleichlautende Offerte an Pleyel in Paris abgehen (dat. 26. April 1807); beides, Brief und Billett, hat Oscar Comettant veröffentlicht in »Un nid d'Autographes« (1885).

Der Brief an Simrock lautet:

»Wien den 26. April 1807.

Ich bin gesonnen nachstehende sechs neue Werke an eine Verlagshandlung in Frankreich, an eine in England und an eine in Wien zugleich, jedoch mit der Bedingung zu verkaufen, daß sie erst nach einem bestimmten Tage erscheinen dürfen. Auf diese Art glaube ich, meinen Vortheil in Rücksicht der schnellen Bekanntmachung meiner Werke und dann in Rücksicht des Preises sowohl meinen als den Vortheil der verschiedenen Verlagshandlungen zu vereinigen. Die Werke sind:

[30] 1) eine Symphonie

2) eine Ouvertüre Componirt zum Trauerspiel Coriolan des Herrn Collin

3) ein Violin Concert

4) 3 Quatuors

5) 1 Conzert fürs Klavier

6) das Violin Conzert arrangé fürs Klavier avec des notes additionelles

Ich trage Ihnen an, diese Werke in Paris herauszugeben, und mache Ihnen, um durch schriftliches Handeln die Sache nicht in die Länge zu ziehen, gleich den sehr billigen Preiß von 1200 Gulden Augsburger Current; welche Summe Sie mir bey Ihrem hiesigen Correspondenten oder Wechsler in guten Augsburger Wechseln gegen Empfang der sechs Werke auszahlen lassen würden. Ihr Korrespondent hätte alsdann auch für die Versendung zu sorgen. Da ich nicht zweifle, daß Ihnen dieser Antrag ansteht, so ersuche ich Sie, mir bald zu antworten, damit diese Werke, welche alle bereit liegen, dann unverzüglich Ihrem hiesigen Korrespondenten können übergeben werden. – Was den Tag der Herausgabe betrift, so glaube ich für die 3 Werke der ersten Colonne den 1. 7ber und für die der zweiten Colonne den 1. 8ber d. I. bestimmen zu können.

Ludwig van Beethoven.«

Simrocks Antwort auf Beethovens Anerbietungen lautet:

»Bonn den 31. Mai 1807.

Gestern erst erhielt ich lieber L. v. Beethoven Ihr mir sehr Werthes vom 26. April. Da durch die Mit-Verleger in Wien12 und England, mein Gewinn auf Frankreich eingeschränkt ist, wo Ihre Werke außer Paris, und da bei weitem nicht nach Verdienst benutzt werden können. Nun noch der Krieg, wo Alles, was nur Bezug auf Handel hat, völlig still liegt, noch unter kei ner Epoche seit dem 15jährigen Krieg lag der Musik- Handel so sehr darnieder, als nun, und fällt täglich tiefer. Ein Englischer Verleger spürt das nicht so, denn13 die österreichische Monarchie hat Frieden. Ganz anders ist es mit dem nördlichen Deutschland und Frankreich. Selbst einige Jahre Frieden werden die Wunden nicht heilen. Alles, was ich in meiner dürren Lage kann, schraubt sich auf 1600 Livres ein, wenn Sie diese Umstände, lieber Herr Beethoven genau erwägen wollen, so werden Sie selbst finden, daß ich sehr viel thue, so wenig Ihnen das gegen England scheinen mag. Nun noch ein Umstand – noch ist es ein Probleme ob man mir dieses von Ihnen übertragene Eigenthum nicht nachsticht – mehrere französische Verleger behaupten, der Compositeur müsse Citoyen français sein, um sein Recht übertragen zu können. Beweise hiervon habe ich an Cramer's Etudes, welche Mrs. Erard als ihr Eigenthum in Paris herausgaben, aber von Sieber, [31] einem Engländer gleich nachgestochen, undMrs. Erard haben aber bis diese Stunde nicht reklamirt. Dieser Umstand erfordert demnach wieder eine andere Maßregel. Ich schlage demnach vor – im Fall Sie mein Gebot billig finden, Sie möchten ohne Zeit-Verlust diese Werke an Herrn von Breuning senden. Ich zahle demselben gleich 300 Livres baar und gebe ihm einen Wechsel auf mich selbst, von 1309 Livres in 2 Jahren zahlbar, wenn man mir in Frankreich keines dieser Werke nachsticht. Ich werde übrigens

2000 Franc habe ich offerirt.«

Am 13. Juni schreibt Beethoven von Baden aus an Gleichenstein14:

»Lieber Gleichenstein – die vorgestrige Nacht hatte ich einen Traum, worin mir vorkam, als seist Du in einem Stall, worin Du von ein paar prächtigen Pferden ganz bezaubert und hingerissen warst, so daß Du Alles rund um Dich her vergaßest.

Dein Hutkauf ist schlecht ausgefallen, er hat schon gestern morgen in aller Frühe einen Riß gehabt, wie ich hieher bin, da er zu viel Geld kostet, um gar so erschrecklich angeschmiert zu werden, so mußt Du trachten, daß sie ihn zurücknehmen und Dir einen andern geben, Du kannst das diesen schlechten Kaufleuten derweil ankündigen, ich schicke Dir ihn wieder zurück – das ist gar zu arg.

Mir geht es heut und gestern sehr schlecht, ich habe erschreckliches Kopfweh, – der Himmel helfe mir nur hiervon – ich habe ja genug mit einem Uebel – – wenn Du kannst, schicke mir Baahrd Uebersetzung des Tacitus – auf ein andermal mehr, ich bin so übel, daß ich nur wenig schreiben kann, – leb wohl und – denke an meinen Traum und mich.

Baaden am 13. Juni.

Dein treuer Beethoven.

Aus dem Briefe von Simrock erhellt, daß wir wohl von Paris15 – noch eine günstige Antwort erwarten dürfen, sage meinem Bruder eine Antwort hierüber, ob Du's glaubst, so daß alles noch einmal geschwind abgeschrieben wird. – Schicke mir Deine Nummer von Deinem Hause.

Pour Mr. de Gleichenstein.

Antworte mir morgen wegen dem Hut.«

Am 16. Juni schreibt er (wieder aus Baden) an Gleichenstein:

»Ich hoffe von Dir eine Antwort – was den Brief von Simrock anbelangt, so glaube ich, daß man diesem mit Modificationen doch die Sachen geben könnte, da es doch immer eine gewisse Summe wäre, man könnte mit [32] ihm den Contract auf nur Paris machen. Er kann doch nachher thun, was er will – so könnte das Industriecomptoir nichts dagegen einwenden – was glaubst Du? – mir gehts noch nicht sehr gut, ich hoffe, es wird besser werden – komm bald zu mir – ich umarme Dich von Herzen – viele Empfehlungen an einen sehr gewissen Ort.

Dein Beethoven.

Baden am 16. Juni.«

(außen) »Meinem Freunde Gleichenstein ohne Gleichen im Guten und Bösen. Das Numero von Gleichensteins Wohnung.«

Beiden Briefen fehlt zwar die Jahrzahl, ihre inhaltliche Zusammengehörigkeit mit dem gleich folgenden dritten ist aber evident, desgleichen die mit den Briefe Dr. Schmidts und mit den Unterhandlungen mit Simrock. Die »Empfehlungen an einen sehr gewissen Ort« mögen sich auf das Malfattische Haus beziehen (auch Beethovens Traum), aber nur in dem Sinne, daß Gleichensteins Interesse für Anna Malfatti beginnt, Beethovens Aufmerksamkeit zu erregen; er neckt den Freund wegen der keimenden Liebe. Keinesfalls ist aber aus dem Briefe auf eine Neigung Beethovens zu Therese Malfatti zu schließen; das beweist der an seiner Stelle (S. 128) mitzuteilende Brief an Gleichenstein vom März 1809, der scherzhaft bittet, ihm eine Frau auszusuchen.

Der unten folgende dritte Brief an Gleichenstein erhält seine Erklärung durch einen Brief von Beethovens Arzt Dr. Schmidt den wir gleichfalls hier mitteilen16:

»Wien, 22. July 1807.

Ich war, lieber Freund, vorher überzeugt, daß Ihr Kopfschmerz gichtisch ist, und bin es jetzt, nachdem der Zahn ausgezogen, annoch. Gelindert werden Ihre Schmerzen sein, ganz aufhören werden sie in Baden, und auch in Rodaun nicht, denn der Boreas ist Ihnen Feind. Darum verlassen Sie jetzt Baden, oder wenn Sie es noch in Rodaun 8 Tage versuchen wollen, so gehen Sie jetzt gleich daran, sich Seitelbast-Rinde auf die Arme zu legen. Von Blutigeln haben wir nichts mehr zu erwarten, wohl aber davon, daß Sie wacker gehen, wenig arbeiten, und schlafen, auch wohl essen, und mäßig geistig trinken.

Gruß und Freundschaft

In Eile.

Der Ihrigste

Schmidt.«

Gleich nach Empfang dieses Briefes schrieb Beethoven an Gleichenstein (ohne Datum):

»Lieber guter G. – Du kamst nicht gestern – ohnehin müßte ich Dir heute schreiben – nach Schmidts Resultat darf ich nicht länger hier bleiben – daher bitte ich Dich, die Sache mit dem Industriecomptoir sogleich vorzunehmen; was das Schachern betrifft, solches kannst Du meinem Bruder [33] Apotheker übertragen – da die Sache selbst aber von einiger Wichtigkeit ist und Du bisher immer mit dem Industriecomptoir für mich Dich abgabst, so kann man dazu aus mehreren Ursachen meinen Bruder nicht gebrauchen. Hier einige Zeilen wegen der Sache an das I.-C. Wenn Du morgen kommst, so richte es so ein, daß ich mit Dir wieder hereinfahren kann – leb wohl.

Ich habe Dich lieb und magst Du auch alle meine Handlungen tadeln, – die Du aus einem falschen Gesichtspunkte ansiehst, so sollst Du mich darin doch nicht übertreffen – vielleicht kann West mit Dir kommen – –

Dein Beethoven.«

Der eingelegte Brief »an das Kunst- und Industrie- Comptoir in Wien« lautet folgendermaßen:

»Herr von Gleichenstein mein Freund – hat Ihnen in Rücksicht meiner einen Vorschlag zu machen, wodurch Sie mich Ihnen sehr verbindlich machen würden, wenn Sie ihn annähmen – nicht Mißtrauen in Sie führte diesen Vorschlag herbei, nur meine jetzigen starken Ausgaben in Rücksicht meiner Gesundheit, und eben in diesem Augenblick unüberwindliche Schwierigkeiten, da, wo man mir schuldig ist, Geld zu erhalten. –

Ihr ergebenster Beethoven.

Baden, am 23. Juni17.«

Die beiden folgenden, derselben Zeit angehörigen Briefe beziehen sich auf die Komposition der Messe in C-Dur. Beethoven schrieb am 26. Juli aus Baden an den Fürsten Esterhazy18:

»Durchlauchtigster, gnädigster Fürst!

Da man mir sagt, daß Sie mein Fürst nach der Messe gefragt, die Sie mir aufgetragen für Sie zu schreiben, so nehme ich mir die Freiheit, Ihnen durchlauchtigster Fürst zu verkünden, daß Sie solche spätestens bis zum 20ten August-Monath erhalten werden – wo alsdenn Zeit genug seyn wird, solche auf den Namens-Tag der Durchlauchtigsten Fürstin aufzuführen – außerordentliche vortheilhafte Bedingungen, die mir von London gemacht wurden, als ich das Unglück hatte mit einem Benefice-Tag im Theater durchzufallen19 und die mich die Noth mit Freuden ergreifen machen mußte, verzögerten die Verfertigung der Messe, so sehr ich es auch gewünscht, damit vor Ihnen durchlauchtigster Fürst zu erscheinen, dazu kam später eine Kopf-[34] Krankheit, welche mir anfangs gar nicht und später und selbst jetzt noch nur wenig zu arbeiten erlaubte; da man mir alles so gern zum Nachtheil auslegt, lege ich Ihnen d. F. einen von den Briefen meines Arztes hierhin bei – darf ich noch sagen, daß ich Ihnen mit viel Furcht die Messe übergeben werde, da Sie d. F. gewohnt sind, die unnachamlichen Meisterstücke des großen Haidn sich vortragen zu lassen –

Durchlauchtigster, gnädigster Fürst! mit Hochachtung ergebenster unterthänigster

Ludwig van Beethoven.

Baden, am 26ten Juli.«

Auf diesen Brief erhielt er die folgende Antwort (nach dem Konzepte des Fürsten):

»Schätzbarster Herr van Beethoven!

Mit vielem Vergnügen habe ich aus Ihrem Schreiben von Baden ersehen, daß ich bis zum 20. dieses, eine Messe von Ihnen zu erhalten, die angenehme Erwartung haben könne, deren Erfüllung mir um so viel mehr Freude machen wird, als ich mir davon sehr viel verspreche, und Ihre geäußerte Besorgniß in Vergleich der Haydnischen Messen, nur noch mehr den Werth Ihres Werkes erhöhet. Ich wünsche Ihnen übrigens von Herzen die schleunigste Herstellung Ihrer vollkommenen Gesundheit, und bin mit aller Schätzung

Eisenstadt, den 9. August 1807.

Ihr bereitwilligster

exp. F. Esterhazy.«

Diese Briefe, in dieser Weise im Zusammenhange gelesen, gestatten keinen Zweifel, daß Beethoven innerhalb der Zeit, über welche sie sich erstrecken, keine Reise zu irgendeinem entfernten Badeorte machte, daher das Jahr 1807 ebensowenig wie 1806 für die Abfassung des Briefes an die »unsterbliche Geliebte« in Betracht kommen kann. Sie erweisen mit Bestimmtheit, daß der Komponist die Monate Juni und Juli des Jahres 1807 in Baden zubrachte. Wer Beethovens Korrespondenz einer auch nur flüchtigen Durchsicht unterwirft, wird manchen ähnlichen Fällen ungenauer, ja falscher Datierung wie hier begegnen, die unter Umständen in hohem Grade verwirrend wirken. So trägt ein Brief an Breitkopf & Härtel das Datum »Mittwoch den 2. November 1809«, während der erste November dieses Jahres ein Mittwoch war; ein Brief an die Gräfin Erdödy ist datiert vom 29. Februar 1815, während in jenem Jahre der Februar nur 28 Tage hatte; und auf einem Briefe an Zmeskall lautet das Datum »Mittwoch am 3. Juli 1817«, obgleich der 3. Juli jenes Jahres auf einen Donnerstag fiel.

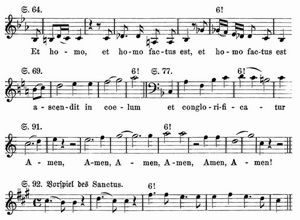

Zu Ende des Monats Juli kehrte Beethoven aus Baden nach Heiligenstadt zurück und widmete seine Zeit dort wohl in erster Linie der Fertigstellung der C-Dur-Messe. Auf die letztere bezieht sich eine[35] der Erzählungen Czernys. »Als er einst mit der Gräfin Erdödy und noch anderen Damen auf dem Lande spazieren ging, hörten sie einige Dorfmusikanten, und lachten über die falschen Töne, besonders des Violoncellisten, der den C-Dur-Akkord mühsam suchend, ungefähr folgendes herausbrachte:

Beethoven benutzte diese Figur für das Credo seiner ersten Messe, welche er gerade damals schrieb.« Wir wollen dieser Legende so wenig Gewicht beilegen wie anderen ähnlichen. Vgl. übrigens die S. 45ff. folgenden Ausführungen über das Werk.

Der Namenstag der Fürstin Esterhazy, einer geborenen Prinzessin Marie von Liechtenstein, für welchen Beethoven in dem oben mitgeteilten Briefe die Messe zu vollenden verspricht, fiel auf den 8. September (Mariä Geburt). In den Jahren, in welchen dieser Tag nicht auf einen Sonntag fiel, pflegte derselbe in Eisenstadt an dem nächstfolgenden Sonntage gefeiert zu werden. Im Jahre 1807 fiel der 8. September auf einen Dienstag, und die erste Aufführung von Beethovens Messe fand demnach am 13. statt. »So hatte auch«, sagt Pohl, »Haydn seine letzten großen Messen für diesen Tag geschrieben und war eigens von Wien nach Eisenstadt gefahren, sie dort persönlich zu dirigieren.« Ebenso damals Beethoven. Auch scheint er hier dieselben Schwierigkeiten mit den Sängern gehabt zu haben, wie in Wien; es kann dies wenigstens aus dem folgenden energischen Briefe des Fürsten Esterhazy gefolgert werden, welcher von Pohl mitgeteilt wird (in dem »Grenzboten«, 15. Nov. 1868):

»An meinen Vice-Kapellmeister Johann Fuchs.

Es wird mir mein Vice-Kapellmeister die Ursache anzuzeigen haben, warum meine conventionirten Sängerinnen nicht jedesmahl im Dienst bei deren Musiquen erscheinen? Gleichwie ich heute mit vielem Mißvergnügen ersehen habe, daß bei der abgehaltenen Probe von der Bethovischen Messe von denen fünf Contra-Altisten nur eine zugegen war, welches auch der Vice-Kapellmeister beobachten hätte sollen, und daher ich demselben hiemit den Auftrag erteilen muß, strengstens darauf zu sehen, daß nicht nur Morgens bei abzuhaltender Production von der Bethovischen Messe alles von meinem Musique und Singe-Personale erscheinen, sondern auch ansonsten Niemand ohne hin länglicher Ursache vom Dienst sich entfernen solle, weilen ich ansonsten mich gerade an Meinen Vice-Kapellmeister als vorgesetzten Chef, welchem es obliegt, alles in Ordnung zu erhalten und Nichts was zuwider den Dienst zu dulden, halten, und denselben zur Verantwortung ziehen müsse.

Exp. F. Esterhazy.

Eisenstadt am 12. Sept. 1807.«

[36] Die Messe wurde am folgenden Tage, Sonntag den 13., aufgeführt. »Es war Sitte an diesem Hofe«, sagt Schindler (Biogr. 3. Aufl. I., S. 189), »daß nach beendigtem Gottesdienst die heimischen wie fremden musikalischen Notabilitäten sich in den Gemächern des Fürsten zu versammeln pflegten, um mit ihm über die aufgeführten Werke zu conversiren. Beim Eintritte Beethovens wendete sich der Fürst mit der Frage an ihn: ›Aber, lieber Beethoven, was haben Sie denn da wieder gemacht?‹ Der Eindruck dieser sonderbaren Frage, der wahrscheinlich noch mehrere kritische Anmerkungen nachgefolgt sind, war auf unsern Tondichter ein um so empfindlicherer, als dieser den zur Seite des Fürsten stehenden Kapellmeister lachen sah. Dies auf sich beziehend, vermochte nichts mehr ihn an einem Orte zu halten, wo man seine Leistung so verkannt und er überdies noch eine Schadenfreude an seinem Kunstbruder wahrnehmen zu müssen geglaubt. Noch am selben Tage verließ er Eisenstadt.«

Dieser lachende Kapellmeister und Kunstbruder war I. N. Hummel, welcher seit 1804 für den wegen Altersschwäche pensionierten Haydn in die Stellung berufen war.

Schindler fährt fort: »Von dort datirt das Zerfallen mit Hummel, mit dem jedoch ein vertrauliches Verhältniß nicht bestanden hat. Leider war es niemals zu einer Erklärung zwischen Beiden gekommen, wobei es sich vielleicht herausgestellt hätte, daß das fatale Lachen nicht Beethoven gegolten, vielmehr der sonderbaren Art, wie Fürst Esterhazy die eben gehörte Messe kritisierte (an der wohl manches auszusetzen bleibt). Aber Gründe anderer Art hatten dem Hasse Beethovens noch besonders Nahrung gegeben. Der eine betraf eine mit Hummel gemeinschaftliche Neigung zu einem Mädchen, der andere die Richtung, welche dem Clavierspiel, wie auch den Compositionen für dieses Instrument, zu allererst durch Hummel gegeben worden. . . . . . . . . . . . . . . . . . Erst in den letzten Lebenstagen Beethoven's, post tot discrimina rerum, ist durch Hummels Erscheinen am Krankenbette die zwischen beide Künstler sich gelagerte Wolke plötzlich auseinander gestoben.«