|

Siebentes Kapitel

Das Jahr 1812.

Wirkungen des Finanzpatents. Beethovens Beziehungen zu Graz. Zweiter Aufenthalt in Teplitz; Beethoven und Goethe; Amalie Sebald. Beethoven in Linz. J. N. Mälzel.

Beethoven muß uns für den Augenblick wieder selbst als Biograph dienen. Die Auswahl aus seiner Korrespondenz, welche wir zu diesem Zwecke geben, wird durchweg an Interesse und Verständlichkeit gewinnen, wenn wir zuerst die Briefe an Zmeskall und den Erzherzog mitteilen, um auf diese Weise für die wichtigeren eine Art von Hintergrund zu gewinnen, und wenn wir die Erläuterungen, welche zahlreiche Anspielungen erfordern, in einer kurzen Folge einleitender Betrachtungen vorausschicken.

Schindler schrieb im Jahre 1840: »1811 reducirte das österreich'sche Finanz-Patent diese 4000 Gulden [nämlich Beethovens Jahrgehalt] auf ein Fünftheil«; und 1860: »Wie schwer unser Tondichter davon betroffen ward, erhellet aus dem Umstande, daß nicht minder alle contractlichen Stipulationen, insofern sie Papiergeld zum Gegenstand gehabt, auf ein Fünftel der lautenden Summe herabgesetzt waren. Demnach war auch Beethovens Jahresgehalt von 4000 Gulden in Bancozetteln der Reduction verfallen. Sie stellte sich auf 800 Gulden Papiergeld.« Daß hier ein Irrtum vorhanden sein müsse, scheint uns so klar und greifbar, daß wir kaum verstehen, wie es möglich war, daß derselbe in all den vielen Jahren seit 1840 die Aufmerksamkeit keines einzigen Schriftstellers über Beethoven auf sich gezogen und denselben veranlaßt hat, einmal in das Patent selbst einen Blick zu werfen. Die Herabsetzung des Wertes eines Staatspapiers bis auf Null und seine dadurch herbeigeführte Zurückweisung seitens der Regierung, welche dasselbe ausgegeben hat, ist ihrer Wirkung nach eine inländische Zwangsanleihe, deren Betrag der ausgegebenen Summe gleichkommt; und je allmählicher seine Entwertung, desto wahrscheinlicher ist es, daß die öffentliche Last eine allgemeine und in gewissem Grade gleichmäßige ist. Eine solche Zwangsanleihe war der »kontinentale Kurs«, welchen der amerikanische Kongreß ergehen ließ, um [296] die Kosten des Krieges gegen England 1775–83 bestreiten zu können; ebenso die französischen »Assignaten« wenige Jahre später; und eine solche war auch, bei Anrechnung von 80 Prozent auf alle im Umlauf befindlichen Papiere, die Substitution von Einlösungsscheinen an Stelle der Bankozettel nach dem Verhältnisse von eins zu fünf durch das österreichische Finanzpatent, welches am 20. Februar 1811 verkündigt wurde und am 15. März in Kraft trat.

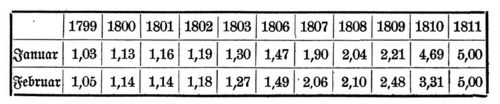

Wenn aber Schindler richtig berichtet, so ging die kaiserliche Regierung noch weiter und beging die Torheit und Ungerechtigkeit, bei welcher sie selbst gar keinen oder nur geringen Nutzen hatte, eine Verfügung ausgehen zu lassen und durchzuführen, welche in ihrer Wirkung einfach 80 Prozent der gesamten inländischen Schuld einzog – wobei die Zahlung in bar oder ihr Äquivalent nicht stipuliert war – zum Gewinn für den Schuldner und zum Verluste des Gläubigers! Nach den Grundsätzen der Nationalökonomie waren sicherlich schon jene Anordnungen des Finanzpatents vom 20. Februar, welche sich auf »fortlaufende, von Zeit zu Zeit wiederkehrende Zahlungen an Zinsen, Renten, Pachtschillingen, Pensionen, Unterhaltsgeldern, jährlichen Vermächtnissen, Dienst-, Zehent-, Robath-Reluitionen u. dgl.« bezogen, unklug und nicht durch die Verhältnisse gefordert; doch enthielten dieselben noch nicht einen solchen Mißgriff wie jenes weitere. Die Regierung nahm an: daß jeder Kontrakt über eine Geldschuld zwischen österreichischen Untertanen, worin Barzahlung oder ihr Äquivalent nicht stipuliert war, in Bankozetteln zahlbar sei; sowie ferner: daß die wirkliche Schuld aus irgendeinem solchen Kontrakte nach Recht und Billigkeit nach dem Silberwerte, welchen der Bankozettel unter dem Datum der Vertragsurkunde hätte, bestimmt und abgemessen werden solle. Diese zweite Bestimmung ist eine trügerische, da solche Kontrakte auf der notwendigen Voraussetzung beruhen, daß das Vertrauen und die Ehre der höchsten Autorität für die zukünftige Einlösung des Papieres zum Nennwerte verpfändet sei, und daß das Pfand werde eingelöst werden. Aber dieses sah man nicht oder beachtete es nicht. Es wurde folglich dem Finanzpatent eine Tabelle angehängt1, welche in Dezimalrechnung das durchschnittliche Äquivalent der Silbergulden gegenüber den Bankzetteln von Monat zu Monat vom Januar 1799 bis zum März 1811 nachweist. Diese Tabelle wurde bezeichnet als »Scala über den Cours der Bankozettel, nach welchem die Zahlungen zufolge des [297] Paragraphen 13 und 14 des Patents vom 20. Hornung 1811 zu leisten sind«. Als Beispiel mögen die Zahlen von zwei Monaten aus einigen der genannten Jahre dienen.

Beethovens »Decret« trägt das Datum des 1. März 1809, an welchem ein Silbergulden so viel galt wie 2, 48 in Bankozetteln. Demnach wurden seine 4000 Gulden nicht auf 800, sondern auf 1612 9/102 in Papiergeld herabgesetzt; aber dieses Papiergeld war damals so viel wert wie Silber, oder sollte es wenigstens der Absicht nach sein und war es auch jedenfalls eine Zeitlang. Mehr als diese Summe konnte er nach dem Gesetze nicht verlangen; aber die ursprünglichen Beweggründe bei dem Vertrage, die Absicht der Geber und die gegenseitige Annahme der Parteien gaben ihm nach den Grundsätzen der Billigkeit einen gerechten Anspruch auf die volle Berechnung der 4000 Gulden in Einlösungsscheinen. Auch zögerten die Fürsten nicht, die Berechtigung dieses Anspruches anzuerkennen; sie waren Männer von Ehre, und dies war eine Ehrenschuld. Erzherzog Rudolf erließ im Febr. 1812 (S. 303) die nötigen Befehle und Anordnungen. Die Besorgnis, die Beethoven aus dem Umstande schöpfte, daß die beiden anderen ihm noch nicht dieselbe Sicherheit gegeben hatten, wurde freilich durch den Erfolg gerechtfertigt; doch hätte er dieselbe viel delikater zum Ausdruck bringen können. Aus den jetzt beinahe vollständig vorliegenden Quittungen (vgl. V. Kratochvil »Beethoven und Fürst Kinsky« in Frimmels II. Beethoven-Jahrbuch [1909] S. 39ff.) ergibt sich, daß Beethoven von Kinsky seit der großen Zahlung für 11/4 Jahr am 31. Juli 1810 regelmäßig aller Vierteljahre seine 450 fl. ausgezahlt bekam, aber am 26. Juli (für März–Mai) 1811 mit dem Vermerk »450 Ban. Z. oder 90 fl. Einlös-Scheine« und ebenso am 30. August (für Juni–August) 1811, also in der Tat nur 1/5 des ausgesetzten Betrages. Erst das Hofdekret vom 13: September 1811 brachte eine rechtliche Unterlage (vgl. Kratochvil a.a.O. S. 10) für die günstigere Berechnung nach der obigen Pensionstabelle. Natürlich wird die fürstliche Kasse ihm von da ab die Beträge nach der Skala berechnet [298] mit 185 fl. in Einlösungsscheinen (Wiener Währung) für 450 fl. bezahlt haben (die Quittungen sind nicht erhalten). Über die Versuche Beethovens, die Auszahlung der vollen garantierten Summe in Wiener Währung zu erlangen, wird weiterhin zu berichten sein. Wäre nicht der plötzliche Tod des Fürsten (2. Nov. 1812) dazwischen gekommen, so ist kaum zu bezweifeln, daß sein Wunsch erfüllt worden wäre. Lobkowitz' Zahlungen hörten mit September 1811 für fast vier Jahre ganz auf, da die Übernahme der Theater seine Finanzen zerrüttet hatte, und seine Besitzungen unter Sequester gestellt wurden.

Die Eröffnung des neuen Theaters zu Pest, welche nicht, wie anfänglich beabsichtigt, im Oktober 1811 hatte stattfinden können, wurde für Sonntag den 9. Februar festgesetzt, damit sie den Charakter einer Festlichkeit zu Ehren des kaiserlichen Geburtstags (12. Febr) erhalte. Die Aufführungen wurden am 10. und 11. vor einem gedrängten Publikum wiederholt, welches Beethovens Musik zu »König Stephan« und »die Ruinen von Athen«, die auch in den Berichten als »sehr originell und vortrefflich, ganz ihres Meisters würdig« bezeichnet wurde, mit lautem Beifall aufnahm. Beethoven hatte sich mit Kotzebues Dichtung doch soweit befreundet, daß er ihn im Januar 1812 um einen Operntext anging:

Hochverehrter, hochgeehrter Herr!

Indem ich für die Ungarn Ihr Vor- und Nachspiel mit Musik begleitete, konnte ich mich des lebhaften Wunsches nicht enthalten, eine Oper von Ihrem einzig dramatischen Genie zu besitzen, möge sie romantisch, ganz ernsthaft, heroisch-komisch, sentimental [sein]; kurzum, wie es Ihnen gefalle, werde ich sie mit Vergnügen annehmen. Freilich würde mir am liebsten ein großer Gegenstand aus der Geschichte sein und besonders aus den dunkleren Zeiten, z.B. des Attila usw.; doch werde ich mit Dank annehmen, wie der Gegenstand auch immer sei, wenn etwas mir von Ihnen kommt, von Ihrem poetischen Geiste, das ich in meinen musikalischen übertragen kann.

Fürst Lobkowitz, der sich Ihnen hiermit empfiehlt und die Direktion jetzt über die Oper allein hat, wird Ihnen gewiß mit einem Ihren Verdiensten angemessenen Honorar entgegenkommen. Schlagen Sie mir meine Bitte nicht ab, Sie werden mich jederzeit Ihnen aufs höchste dankbar dafür finden. In Erwartung einer günstigen und baldigen Antwort nenne ich mich

Ihr Verehrer

Ludwig van Beethoven.

Wien, den 28. Jenner 1812.3

[299] Wie das Datum bestimmt ausweist, war dieser Brief nebst einem (leider bis jetzt nicht gefundenen) an Goethe mit der Bitte um Weiterbeförderung dem folgenden Brief an Breitkopf und Härtel beigelegt (zuerst veröffentlicht von La Mara in »Musikerbriefe aus fünf Jahrhunderten« II. S. 10ff., hier aufs neue verglichen mit dem Original im Besitz der Firma):

»Wien, am 28. Jenner 1812.

P. P.

Zur strafe für ihr gänzliches Stillschweigen lege ich ihnen auf, diese 2 Briefe gleich zu besorgen; ein Windbeutel von Liefländer versprach mir einen Brief an K. zu besorgen, aber wahrscheinlich, wie überhaupt die Russen und Liefländer Windbeutel und Großprahler sind, hat er's nicht gethan, obschon er sich für einen guten Freund von ihm ausgab – ich bitte also, obschon es als strafe ihnen auferlegt ist von Rechts wegen wegen vieler fehlervoller Auflagen, falscher Titeln, Vernachläßigungen etc. andern Menschlichkeiten, dieses Geschäft zu besorgen, so bitte ich denn doch abermals... (hier folgt das S. 255 abgedruckte Stück)... begangen, Bey dem Chor im Oratorium ›Wir haben ihn gesehen‹ sind sie troz meiner Nota für den altenText doch wieder bei der unglücklichen Veränderung geblieben. Ey du lieber Himmel, glaubt man den in Sachsen, daß das Wort die Musik mache? Wenn ein nicht passendes Wort die Musik verderben kann, welches gewiß ist, so soll man froh sein, wenn man findet, daß Musik und Wort nur eins sind und trotzdem, daß der Wortausdruck an sich gemein ist, nichts besser machen wollen – dixi. – Auf die 50 Thaler Musikalien habe ich noch sehr wenig genommen, denn bei Hrn. Traeg ist alles träg, besonders kann ich vom Hertelischen Fleiß dort nichts spüren, schicken Sie mir also Mozarts

Requiem,Partiturbald, da meine

NB. Clémenza di TitoPartiturkleine Gesellschaft

Così fan tuttePartiturbey mir wieder anfängt

le nozze de FigaroPartiturso brauche ich d. g.

don GiovanniPartitur

so postfrey als möglich, denn ich bin ein armer österreichischer Musikant. – Die C. P. Emanuel Bachs Sachen könnten sie mir wohl einmal schenken, sie vermodern ihnen doch – Sind die 3 Gesänge von Göthe4 noch nicht gestochen, eilen sie damit, ich mögte sie gern der Fürstin Kynsky, einer der hübschestn dicksten Frauen in Wien, bald übergeben – und die Gesänge an Egmont warum noch nicht heraus, warum überhaupt nicht mit dem ganzen E. heraus, heraus, heraus – wollen sie zu den Entreactes noch hier oder da einen schluß angepicht haben, kann auch seyn oder laßen Sie das einen Leipziger Corrector der Musik. Zeitung besorgen, die verstehen das wie eine Faust auf ein Aug. – Das Porto für die Briefe rechnen sie mir nur gefälligst an – mir scheint, mir flüsterts, als giengen sie wieder auf eine neue Frau aus, alle bey ihnen vorgehenden Konfusionen schreibe ich dem zu. Ich wünsche [300] ihnen eine Xantippe wie dem heiligen griechischen Socrates zu Theil wurde, damit ich einmal einen Deutschen Verleger, welches viel sagen will, verlegen, ja recht in Verlegenheit erblicke – ich hoffe bald mit ein paar Zeilen von ihnen beehrt zu werden –,

Ihr Freund

Beethoven.«

Walter Scott bemerkt irgendwo: »Es ist selten, daß derselbe Kreis von Personen, welche einen Menschen bei seinem ersten Eintritt ins Leben umgeben haben, auch an seiner weiteren Laufbahn, bis sein Geschick an einen entscheidenden Wendepunkt kommt, in gleicher Weise fortgesetzt mitbeteiligt ist. Im Gegenteil sind die späteren Verbindungen des Helden, besonders wenn die Ereignisse in seinem Leben von mannigfaltiger Art und der Mitteilung an andere oder an die Welt würdig sind, gewöhnlich vollständig verschieden von denen, mit welchen er seinen Weg begann. Sie wurden von dem einzelnen auf seiner Fahrt überholt, wurden vom Wege abgelenkt, oder scheiterten auf der Fahrt.«

Nur wenige Jahre noch, und das Vorstehende wird auf unsern Helden seine volle Anwendung finden. Die alten vertrauten Namen verschwinden mit reißender Schnelligkeit, und neue nehmen ihren Platz ein; nur etwa ein halbes Dutzend bleibt bis zu Ende. Für den gegenwärtigen Augenblick jedoch war dies freilich noch nicht der Fall. Die alten Freunde Lichnowsky, Rasumowsky, Erdödy und die ihnen gleichstehenden, dann ferner Streicher, Zizius, Breuning und ihre Genossen waren auch jetzt noch seine Freunde. Wir hören weniger von ihnen, weil Beethoven nicht mehr der große Klavierspieler war, welcher in den Salons der Vornehmen auftrat oder seine neuen Kompositionen in den Wohnungen seiner bürgerlichen Bewunderer vortrug. Sein überwältigendes Spiel in dem Konzert von 1808 – gerade 30 Jahre, nachdem er in Köln als Wunderkind produziert worden war – sollte, wie sich jetzt zeigte, den glänzenden Abschluß seiner Virtuosenlaufbahn bilden. Gewiß hatte er jetzt das Recht erworben, sich zurückzuziehen und dieses Feld seinen Schülern zu überlassen, unter denen die Baronin Ertmann und Karl Czerny als Interpreten seiner Musik hervorragten. In den Konzerten, die mehr einen Privatcharakter trugen, hatte er schon längst der Baronin Platz gemacht; vor dem Publikum aber begann jetzt Czerny seinen Platz einzunehmen und erlangte sogar die Auszeichnung, seine letzte neue Komposition für Klavier und Orchester in die Öffentlichkeit einzuführen (das Es-Dur Konzert, vgl. S. 167).

[301] Die neue Symphonie, auf welche sich in der folgenden Korrespondenz Anspielungen finden, war die siebente in A, welche Beethoven im Frühling dieses Jahres in Angriff nahm und (13. Mai) vollendete, in der Hoffnung, sie in einem Konzerte um die Pfingstzeit zur Aufführung zu bringen. Diese Hoffnung ging jedoch nicht in Erfüllung.

Auf die Geschichte dieser Symphonie bezieht sich noch folgende Mitteilung E. Speyers in einem Briefe aus London vom 14. Februar 1876. »Mein Vater,« schreibt derselbe, »machte bei einem Besuche in Wien im Jahre 1832 die Bekanntschaft des Abbé Stadler, welcher ihm folgende bemerkenswerthe Thatsache in Bezug auf Beethovens 7. Symphonie mittheilte. Das Thema des Trio's nämlich:

sei nichts mehr und nichts weniger als ein niederöstreichischer Wallfahrtsgesang, welchen der Abbé selbst häufig singen gehört habe.«5

Die Werke Beethovens, welche, soweit sich ermitteln läßt, während dieses halben Jahres in Wien zur Aufführung kamen, waren: das Klavierkonzert in Es im Februar (s. o.); Marsch und Chor aus den Ruinen von Athen, am 22. März in Clements Konzert; die Coriolan-Ouvertüre, am 16. April in Streichers Klaviermagazin unter Schuppanzighs Leitung – das Eröffnungsstück des Konzerts, welches zu der großen Aufführung des Händelschen Timotheus im November den Weg bahnte, die im Verlaufe der Zeit zur Gründung der Gesellschaft der Musikfreunde führte; die Egmont-Ouvertüre am 24. April in dem Konzert für den Theater-Armenfonds; die Prometheus-Ouvertüre und die C moll-Symphonie am 5. Mai in Schuppanzighs erstem Morgenkonzert im Augarten in dieser Saison. Die Quartettaufführungen Schuppanzighs fanden Donnerstags um die Mittagszeit statt. »Da es gleich zwölf Uhr ist und ich zu Schuppanzigh gehe,« sagt Beethoven in einem Briefe an Zmeskall von Donnerstag den 20. Februar; leider ging er nur als Zuhörer dorthin. Es haben sich keine Nachrichten über die Programme aus dieser Periode gefunden. –

Zur Erläuterung der Korrespondenz mit Zmeskall muß bemerkt werden, daß der »große Dank« in einem der Briefe sich lediglich darauf [302] bezieht, daß Zmeskall ihm seine Federn in Ordnung hielt; endlich, daß Zmeskall Versuche angestellt hatte, zu bestimmen, ob die Schwingungen eines einfachen Gewichts und einer Schnur, »ohne Hebel«, sich zur Herstellung eines praktischen und brauchbaren Metronomen eignen würden.

(An Zmeskall.)

19. Januar: »Ich bin leider immer zu frei und Sie nie.«

2. Febr. »Beigeschlossenes Billet ist wenigstens 8 Täge alt.

Nicht außerordentlicher aber sehr ordentlicher ordinärer Federschneider, dero Virtuosität hat sicher in diesem Stück abgenommen, diese bedürfen einiger neuen Federnreparatur. –

Wann werfen Sie denn einmal ihre Fesseln weg, wann? –

Sie denken schon an mich, verflucht sei das Leben hier in der österreichischen Berberei für mich – ich werde jetzt meistens zum Schwann gehen6, da ich mich in anderen Gasthäusern der Zudringlichkeit nicht erwehren kann. –

Leben Sie wohl, so wohl als ich es Ihnen wünsche ohne mich.

Ihr Freund

Beethoven.

Außerordentlichster wir bitten daß uns ihr Bedienter jemanden besorgt um die Zimmer auszuputzen, da er das Quartier kennt kann er gleich den Preis auch bestimmen – jedoch bald. –

Faschings Lump!!!!!!!!!!!!!

8. Febr. Außerordentlicher, erster Schwungmann der Welt und das zwar ohne Hebel!!!!

Wir sind Ihnen den größten Dank schuldig, daß Sie uns mit einem Theil Ihrer Schwungkraft begabt haben, wir wünschen ihnen persönlich dafür zu danken, und laden Sie deswegen Morgen ein zum Schwann zu kommen, Wirthshaus, welches schon seinem Namen nach anzeigt, daß es ganz dazu gemacht ist, wenn von so etwas die Rede ist«.

(19. Febr.) »Lieber Z. erst gestern erhalte ich schriftlich, daß der Erzherzog seinen Antheil in Einlösungsscheinen bezahlt – ich bitte Sie nun mir ohngefähr den Inhalt aufzuschreiben, wie Sie Samstag sagten, und wir es am besten glaubten, um zu den andern 2 zu schicken – Man will mir ein Zeugniß geben, daß der Erzherzog in E. S. bezahlt, ich glaube aber, daß dieses unnöthig um so mehr, da die Hofleute trotz aller anscheinenden Freundschaft für mich äußern, daß meine Forderungen nicht gerecht wären!!!!! O Himmel hilf mir tragen; ich bin kein Hercules der dem Atlas die Welt helfen tragen kann, oder gar statt seiner. – Erst gestern habe ich ausführlich gehört wie schön Herr Baron Kraft von mir bei Zizius gesprochen, geurtheilt – lassen Sie das gut sein lieber Z. lange wird's nicht mehr währen, [303] daß ich die schimpfliche Art hier zu leben weiter fortsetze. Die Kunst die verfolgte findet überall eine Freistatt, erfand doch Daedalus eingeschlossen im Labirinthe die Flügel die ihn oben hinaus in die Luft emporgehoben, u. auch ich werde Sie finden, diese Flügel –

ganz

ihr

Beethoven.

Wenn Sie Zeit haben schicken Sie mir das vorverlangte Formular noch diesen Morgen – für nichts, wahrscheinlich für nichts zu erhalten, mit höfischen Worten hingehalten, ist diese Zeit so schon verloren worden –«

(26. April.)..... »Wir sind ihnen ganz teuflisch zugethan. – Wen's juckt, der krazt sich –

Ihr L. v. Beethoven.«

Die Korrespondenz mit dem Erzherzog, zu welcher natürlich auch die Briefe an dessen »geistlichen Rath« Baumeister und seinen »Kämmerer« Schweiger gehören, erweckt durch eine wahrhafte Verschwendung von Ausdrücken der Ehrerbietung ein gewisses Mißtrauen in des Schreibers Aufrichtigkeit. Wenn man bedenkt, daß aufrichtiger und tätiger Eifer in der Pflichterfüllung nur weniger wörtlichen Versicherungen bedarf, so erscheinen wirklich seine desfallsigen Bekenntnisse etwas zu zahlreich:

(An Baumeister)

»den 12. März 1812.

Schicken Sie mir gefälligst die Ouvertüre zu dem Nachspiel Ungarns Wohlthäter, sie muß schnell abgeschrieben werden um nach Gratz befördert zu werden zu dem Gebrauch einer dortigen Armen-Akademie. Ich schätze mich allzuglücklich wenn zu dergleichen wohlthätigen Zwecken meine Kunst in Anspruch genommen wird. Sie brauchen also S. K. Hoh. dem gnädigsten Herrn nur davon zu sagen, und Sie werden ihnen gewiß gern dieselbe verabfolgen lassen, um so mehr, da Sie wissen daß alles Eigenthum meiner geringen Geistesfähigkeiten auch das gänzliche Eigenthum S. K. Hoheit sind; – sobald die Ouvertüre abgeschrieben, werde ich sie sogleich Sr. Kaiserl. Hoheit wieder zustellen.

Ihr ergebenster« etc. etc.

In einem Briefe an den Erzherzog entschuldigt er seine Abwesenheit an den beiden vorherigen Tagen damit, daß er »unerwartet zu eben der Zeit als er sich nachmittags zu ihm verfügen wollte«, nicht wohl war. Einem anderen zufolge war er »öfter wie gewöhnlich« dort gewesen, »um in der Abendstunde aufzuwarten, aber niemand war zu finden«. In einem anderen teilt er mit, daß »einige unerwartete Veranlassungen« es nicht zulassen, heute aufzuwarten; »doch werde ich morgen von der Gnade Gebrauch machen bei ihnen abends erscheinen zu dürfen.«

[304] »Mit wahrem Mißvergnügen,« schreibt er in einem andern Briefe, »empfing ich die Nachricht zu I. K. H. zu kommen gestern Abends sehr späte und zwar erst gegen eilf Uhr. Wider meine Gewohnheit war ich Nachmittags nicht nach Hause gekommen, das schöne Wetter hat mich gereizt den ganzen Nachmittag mit spatzieren gehen zuzubringen, und Abends war ich in der Wanda auf der Wieden, und so geschahs, daß ich erst, beim wieder nach Hause kommen, ihren Wunsch wahrnehmen konnte; – sollten unterdessen I. K. H. es nöthig finden, so bin ich jeden Augenblick jede Stunde bereit mich zu ihnen zu verfügen –

Ich erwarte darüber ihre gnädigen Befehle.

Ihro Kaiserlichen Hoheit unterthänigster

Ludwig van Beethoven.«

Wanda, Königin der Sarmaten, eine romantische Tragödie mit Gesängen in 5 Akten von Zacharias Werner mit Musik von Riotte, wurde aufgeführt im Theater an der Wien am 16. März und wiederholt am 17., 19., 30. März und am 2. und 20. April.

Der folgende Brief wurde vielleicht Ende April geschrieben.

»Ihro Kaiserliche Hoheit!

Erst jetzt kann ich, indem ich das Bette verlasse, Ihr gnädiges Schreiben von heute beantworten, für Morgen dürfte es mir noch nicht möglich sein, Ihnen aufzuwarten, doch vielleicht übermorgen – ich habe diese Täge viel gelitten und doppelt mögte ich sagen, indem ich nicht im Stande bin, meinen innigsten Wünschen gemäß recht viele Zeit Ihnen zu opfern; doch werde ich wohl hiermit das Frühjahr und den Sommer (ich meine mit meinem krank seyn) abgefunden haben.

Ihro Kaiserlichen Hoheit gehorsamster Diener« etc.

An Baumeister schreibt er

»Sonntags den 28sten Juni 1812.

Ich ersuche Sie höflichst mir die zwei Trios für das Klavier mit Violin und Violonschell von meiner Komposition mir auf heute zu leihen. Das erste geht ausD dur, das 2te aus Es dur, wenn mir recht ist, haben S. Kaiserl. Hoheit solche geschrieben in ihrer Bibliothek – Sodann die Sonate in A dur mit Klavier und Violonschell – ist einzeln gestochen – sodann die Sonate in A minor mit Klavier und Violin, ist auch bloß einzeln gestochen – Morgen früh werden Sie alles zurück erhalten –

Ihr ergebener« usw.

Aus diesem letzten Briefe erkennen wir wieder, welchen großen Nutzen des Erzherzogs Bibliothek für Beethoven hatte (vgl. S. 262). Auch erhalten wir in demselben die letzte Nachricht über Beethoven vor seiner Abreise aus Wien für diesen Sommer.

[305] Eine sehr interessante Reihe von Briefen Beethovens an Varena, welche zugleich für Beethoven sehr ehrenvoll sind, begann wohl schon bald nach der Anknüpfung der Bekanntschaft in Teplitz, jedenfalls einige Zeit vor der Grazer Wohltätigkeitsakademie vom 22. Dezember 1811, über die wir S. 278 berichteten, und endigte, soviel wir wissen, im Jahre 1815. Die vollständige Aufnahme dieser Briefe würde zuviel Raum in Anspruch nehmen; einige der früheren können aber kaum als überflüssig betrachtet werden.

In seinem ersten Briefe schreibt er:

»Leuchtete aus dem Schreiben von Ihnen dir Absicht den Armen zu nützen so deutlich hervor, so würden Sie mich nicht wenig gekränkt haben, indem Sie die Aufforderung an mich gleich mit Bezahlen7 belegen. –

Nie von meiner ersten Kindheit an ließ sich mein Eifer der armen leidenden Menschheit wo mit meiner Kunst zu dienen, mit etwas anderem abfinden, oder es brauchte nichts anders als das innere Wohlgefühl das d. g. immer begleitet –

Sie erhalten hier ein Oratorium, welches einen halben Abend einnimmt, eine Ouvertüre, eine Fantasie mit Chor; ist dort bei Ihnen bei den Armen-Instituten ein Depot für d. g. so legen Sie diese 3 Werke als Theilnahme für die dortigen Armen von meiner Seite, und als Eigenthum der dortigen Armen-Akademien nieder; außerdem erhalten Sie eine Introdukzion zu den Ruinen von Athen, von welcher ich ihnen sogleich die Partitur in möglichst kurzer Zeit abschreiben lasse, sodann eine große Ouvertüre zu Ungarns erst er Wohlthäter. Beide gehören zu 2 Werken welche ich für die Ungarn bei der Eröffnung ihres neuen Theaters geschrieben habe, doch werden Sie die Güte haben, mir schriftlich zu versichern, daß beide Werke nicht weiter anderswohin gegeben werden, da sie nicht gestochen sind und vor langer Zeit nicht im Stiche erscheinen. – Letztere große Ouvertüre erhalten Sie sogleich wie ich sie aus Ungarn erhalte, welche sicher in einigen Tägen eintreffen wird.

Die gestochene Fantasie mit Chor würde vielleicht eine dortige Dillettantin8, wovon mir hier Professor Schneller erzählte, vortragen können; – die Worte bei einem Chor9 (nach No. 4 in C dur) wurden von den Herausgebern geändert, aber ganz wieder den Ausdruck. Es werden daher die mit Bleistift darüber geschriebenen Worte gesungen. –

Sollten Sie dieses Oratorium brauchen können, so kann ich ihnen auch dazu die Stimmen ausgeschrieben schicken, indem so die Auslage geringer ist für die Armen – Sie können mir deshalb gütigst schreiben.

Ihr ergebenster

Ludwig van Beethoven.«

[306] Bereits am Ostersonntage 29. März folgte eine Wohltätigkeitsakademie, für welche Varena wieder Beethovens Beistand erbot.

Zu denen, welche in Graz durch das Finanzpatent zu leiden hatten, gehörten auch die Ursulinerinnen, deren Erziehungsanstalt seit 1802 niemals weniger als 50 Pfleglinge und immer über 350 Schülerinnen in ihrer Schule gehabt hatte. Unter dem Einflusse der ungünstigen Zeitverhältnisse waren dieselben in große Bedrängnis gekommen und in Schulden geraten. Bereitwillig sagte Beethoven wieder seine Hilfe zu. Er schrieb an Varena:

»Wien am 8ten Februar 1812.

Die Stimmen vom Oratorium hat Hr. Rettich10 bereits erhalten, und ich bitte Sie nur, sobald sie selbe nicht mehr brauchen, mir solche gefälligst zurückzusenden. – Schwerlich dürfte etwas daran fehlen, auf jeden Fall haben Sie die Partitur und können sich leicht helfen. Da ich erst gestern die Ouvertüren von Ungarn erhalten, so werden sie so schnell als möglich ausgeschrieben und ihnen mitgetheilt werden, außerdem füge ich noch einen Marsch mit singendem Chor bei ebenfalls aus den Ruinen von Athen, womit sie dann so ziemlich die Zeit ausfüllen werden können. Wie ich wünsche, daß sie es mit den Ouvertüren und dem Marsch mit Chor halten mögen, da diese Stücke blos im Manuscript sind, werde ich ihnen bei Absendung derselben zu wissen machen. – Da ich vor einem Jahre gar nichts neues von meinen Werken herausgebe, und in diesem Falle jedesmal dem Verleger schriftlich versichern muß, daß niemand sonst die G. Werke besitze, so können sie wohl selbst einsehen, daß ich vor jeder mir möglichen Ungewißheit oder Zufalle in diesem Stücke mich sicher stellen muß. –

Übrigens werde ich mir es angelegen sein lassen, ihnen immer meine wärmste Bereitwilligkeit, ihren dortigen Armen behülflich zu sein, zu offenbaren, und ich verbinde mich hiermit jährlich ihnen immer auch selbst Werke, die blos im Manuscripte noch existieren oder gar eigends zu diesem Zwecke verfertigte Compositionen zu ihrer Verwendung zum besten der dortigen Armen zu schicken, auch bitte ich sie mich jetzt schon mit dem was sie künftighin für die Armen dort beschließen bekannt zu machen und ich werde dann gewiß darauf Rücksicht nehmen.

Hiemit leben Sie wohl, indem ich sie meiner Achtung versichere, bin ich ihr

Ergebenster

Ludwig van Beethoven«.

Im März schreibt er:

»Trotz meiner Bereitwilligkeit Ihnen zu dienen, den Armen wie von jeher allen Vorschub zu leisten, ist es mir doch nicht möglich. Ich habe keinen eigenen Kopisten, der mir wie sonst immer schreibt, die Zeit hat auch mich [307] hierin außer Stand gesetzt; nun muß ich also immer zu fremden Kopisten meine Zuflucht nehmen. Einer von diesen hatte mir versprochen, ihnen die Ouvertüren zu schreiben etc.; aber die Charwoche, wo es aller Orten Akademieen gibt, läßt nicht zu [daß] dieser sein Wort hält, trotz aller meiner Bemühungen; – wäre es daß die Ouvertüren und der Marsch mit Chor auch abgeschrieben, so wäre es mit diesem Postwagen nicht möglich, und mit dem künftigen würden wieder selbst die Musikalien für Ostersonntag zu spät ankommen.

Zeigen Sie mir die Mittel an wie u. wo sie mehr Zeit für sich gewinnen können, oder außerordentliche Gele genheiten zu Fortschaffung dieser Werke und ich werde alles Mögliche thun, um den Armen zu helfen.

Mit Achtung Ihr ergebenster

Ludwig van Beethoven.«

Varena schickte hierauf 100 fl. zur Bestreitung der Kopiatur, was folgendes kurze Briefchen Beethovens an Varena veranlaßte (zuerst gedruckt 1909 in Prelingers Ausgabe der Briefe Beethovens Bd. IV Nr. 1069):

»Von den 100 Gulden, welche Sie mir geschickt wird die Auslage für die Kopiatur der Gesangsstücke abgezogen und Ihnen der Rest mitgesendet Sie ihnen, daß mich ihre gute Absicht sehr gerührt habe.«

Ein Teil des Notenmaterials konnte noch einigermaßen rechtzeitig expediert werden, wie aus zwei Billetts Beethovens an den jungen Rettich, der die Korrespondenz nach Graz zum Teil vermittelte, hervorgeht (vgl. Nohl, N. Br. B., S. 55, wo Nr. 66 irrtümlich als an Varena gerichtet bezeichnet ist, und Frimmel, 2. Beeth. Jahrbuch, S. 11).

Beethovens Kopist Schlemmer, der nach Beethovens Angabe (das.) krank war, sprang noch im letzten Moment ein und versprach am 24. März (Dienstag der Karwoche) bis Donnerstag die beiden Ouvertüren zu liefern (das.).

Zuletzt half man sich damit, daß Rettich die noch fehlenden Werke »mit Staffete« abschickte (Wiener Zeitung vom 11. April 1812).

So befanden sich schließlich doch unter den 8 Nummern des Programms folgende vier von Beethoven: Nr. 1, Ouvertüre zu König Stephan; Nr. 4, Marsch und Chor aus den Ruinen von Athen; Nr. 5, Ouvertüre zu Egmont, und Nr. 7, das Septett. Die andern Nummern waren Operngesänge von Generali und Paer, Cellokonzert von Romberg und Finale (Gewittersturm) aus Cherubinis Anakreon. Die Nonnen erhielten bei dieser Gelegenheit die sehr ansehnliche Summe von 1836 Gulden 24 Kr. Wiener Währung.

[308] Von Interesse ist dann noch der Brief vom 8. Mai 1812.

»Hochgeehrtester Herr!

Immer kränklich und viel beschäftigt, konnte ich ihre Briefe nicht beantworten. – Wie kommen [Sie] in aller Welt aber deswegen auf Gedanken, die gar nicht auf mich passen, worüber sollte ich böse sein? – Besser wäre es gewesen, Sie hätten die Musikalien gleich nach der Produktion geschickt, denn da war der Zeitpunkt, wo ich sie konnte hier aufführen machen, so leider kamen sie zu spät11, und ich sage nur deswegen leider, denn ich konnte nun den ehrwürdigen Frauen die Kosten der Copiatur nicht ersparen. Zu einer andern Zeit hätte ich auf keinen Fall sie die Copiatur bezahlen machen, allein eben in diesem Zeitpunkte wurde ich mit einer Menge Mißgeschicke heimgesucht, die mich daran verhinderten, – wahrscheinlich hat Herr O. [Oliva] gesäumt, mit seinem sonst wärmsten Willen, ihnen dieses bekannt zu machen, und so mußte ich mir denn von ihnen die Copiatur12 bezahlen lassen. – Auch mag ich mich in der Eile nicht deutlich genug ausgedrückt haben. – Sie können nun werthgeschätzter Mann die Ouvertüre wie auch den Chor zurückhaben im Falle sie beide Stücke brauchen; daß Sie auf jede Art verhindern werden, daß mein Zutrauen nicht gemißbraucht werde, davon bin ich überzeugt; die andere Ouvertüre behalten Sie derweil auch so unter den Bedingungen die ich gesagt; bin ich im Stande die Copiatur zu bezahlen, so löse ich sie zu meinem Gebrauche wieder ein.

Die Partitur vom Oratorium ist geschenkt, die Ouvertüre von Egmont ebenfalls.

Die Stimmen vom Oratorium behalten Sie nur immer da, bis sie selbiges aufführen. Zu einer Akademie, die Sie, glaube ich, jetzt geben wollen, nehmen Sie alles, was Sie wollen, und brauchen Sie dazu den Chor und die Ouvertüre, die Sie mir zurückgeschickt haben, so sollen Ihnen diese Stücke gleich übermacht werden. Für die künftige Akademie zum Besten der Ehrwürdigen Ursulinerinnen verspreche ich ihnen sogleich eine ganz neue Symphonie13, das ist das wenigste, vielleicht aber auch noch etwas wichtiges für Gesang, – u. da ich jetzt Gelegenheit habe, so soll die Copiatur keinen Heller kosten.

Ohne Grenzen würde meine Freude sein über die gelungene Akademie, wenn ich Ihnen noch keine Kosten hätte verursachen müssen, so nehmen Sie mit meinem guten Willen vorlieb.

Empfehlen Sie mich den ehrwürdigen Erzieherinnen der Kinder und sagen Sie ihnen daß ich Freuden-Thränen über den guten Erfolg meines schwachen guten Willens geweint, u. daß, wo meine geringen Fähigkeiten hinreichen [309] ihnen dienen zu können, Sie immer den wärmsten Theilnehmer an ihnen in mir finden werden.

Für Ihre Einladung meinen herzlichen Dank, gern möchte ich einmal die interessanten Gegenden von Steiermark kennen u. es kann wohl sein, daß ich mir dieses Vergnügen machen werde. Leben Sie recht wohl. Ich freue mich recht innig in Ihnen einen Freund der Bedrängten gefunden zu haben und bin allzeit ihr

bereitwilliger Diener

Ludwig van Beethoven.«

Auch die Bearbeitung der irischen und schottischen Gesänge nahm in diesem Jahre ihren Fortgang. Ein französischer Brief an Thomson vom 29. Februar 1812, den wir in seiner ursprünglichen Form im Anhange mitteilen, und der vorzugsweise die geschäftliche Seite dieses Unternehmens betrifft, enthält einige für Beethovens Gesinnungen und Wünsche sehr charakteristische Äußerungen. »Haydn hat mir selbst versichert,« schreibt er, »daß er ebenfalls für jedes Lied 4 ⌗ in Gold erhalten hat, und dennoch schrieb er nur für Klavier und eine Violine ausschließlich ohne Ritornelle und ohne Violoncell«14. Wie er stolz die Vergleichung mit Leopold Kozeluch ablehnte, ist S. 271 ausgezogen, desgleichen das auf die Anregung einiger anderen Kompositionen Bezügliche. Mit Nachdruck wiederholt er dann die Bitte, ihm die Texte zu den schottischen Gesängen beizufügen, fragt an, ob Violine und Violoncell obligat zu behandeln seien oder das Klavier ein Ensemble für sich bilden dürfe, und schließt, nachdem er nochmals um die 9 ⌗ en or gebeten: »wir haben das Gold hier nötig, denn unser Land ist gegenwärtig nur eine Papier-Quelle, und ich ganz besonders, denn ich werde wahrscheinlich dieses Land verlassen und mich nach England und dann nach Edinbourg in Schottland begeben, und freue mich darauf, dort ihre persönliche Bekanntschaft zu machen.«

Ein Brief an Brunswick, den wir hier anschließen, ist von den ersten Herausgebern (Köchel 1867 in Zellers Blättern für Theater usw. Nr. 34 und Nohl, Neue Br. Bs. S. 43) mit dem Datum 1809 gedruckt. 1809 wohnte aber Beethoven nicht in dem Pasqualatischen Hause und lebte in den herzlichsten Beziehungen zu Oliva, wenn auch heftige Auseinandersetzungen nachweislich schpn früher stattgefunden haben (vgl. Olivas Klagen [310] darüber 1811 in Teplitz S. 275). 1809 war auch Beethoven zunächst im höchsten Grade befriedigt über das »ehrenvolle Dekret«, welches ihn in Wien festhielt. Das Datum 1812 macht alle einzelnen Punkte in diesem Brief vollkommen verständlich. »Das T.« ist das damals erst in Handschrift vorhandene Trio op. 97; »die S.« die gedruckte Sonate les Adieux etc. op. 81 a; »das Quartett« ist op. 95 inF-moll, ebenfalls in Handschrift; die Worte »nichts entschiedenes« beziehen sich darauf, daß er die gewünschten geschriebenen Instruktionen von Kinsky und Lobkowitz an ihre Kassierer, die Einlösungsscheine betreffend, nicht empfangen hatte; der »unglückselige Krieg« endlich war jene Bewegung Napoleons, welche schließlich zu dem verhängnisvollen Einfall in Rußland führte. Es ist aber sogar nicht ganz ausgeschlossen, daß der Brief ins Jahr 1813 gehört, nämlich wegen Olivas Fortgang von Wien; derselbe war Ende Januar 1812 noch in seiner Stellung bei Offenheimer (Brief an Varnhagen vom 27. Januar 1813, Jacobs a.a.O. S. 400), auch unterschrieb er noch am 12. April 1813 als Zeuge das Testament Karls van Beethoven. Ende 1813 dagegen heißt es (Brief an Dr. Beyer) »Oliva ist nicht mehr hier«.

Der Brief selbst lautet:

»Lieber Freund! Bruder!

Eher hätte ich Dir schreiben sollen; in meinem Herzen geschah's 1000mal. – Weit früher u. eher hättest Du das T. und die S. erhalten müssen; ich begreife nicht wie R – Dir diese solange15 vorenthalten hat. So viel ich mich erinnere, habe ich Dir ja gesagt, daß ich Dir beides Sonate und Trio schicken werde, mache es nach Deinem Belieben, behalte die Sonate oder schicke sie Forray16 wie Du willst, das Quartett war Dir ja so früher zugedacht, blos meine Unordnung war Schuld daran, daß Du es eben erst bei diesem Ereigniß erhalten. – Und wenn von Unordnung die Rede ist, so muß ich Dir leider sagen, daß sie noch überall mich heimsucht, noch nichts entschiedenes in meinen Sachen; der unglückselige Krieg dürfte das endliche Ende noch verzögern, oder meine Sachen noch verschlimmern. – Bald fasse ich diesen, jenen Entschluß, leider muß ich doch nahe herum bleiben, bis diese Sache entschieden ist, – O unseliges Dekret, verführerisch wie eine Sirene, wofür [311] ich mir hätte die Ohren mit Wachs verstopfen sollen lassen, und mich festbinden, um nicht zu unterschreiben, wie Ulysses – Wälzen sich die Wogen des Krieges näher hieher, so komme ich nach Ungarn; vielleicht auch so, habe ich doch für nichts als mein elendes Individuum zu sorgen, so werde ich mich wohl durchschlagen – fort, edlere, höhere Pläne! – Unendlich unser Streben, endlich macht die Gemeinheit Alles!

Leb' wohl theurer Bruder, sey es mir, ich habe keinen, den ich so nennen könnte, schaffe so viel Gutes um Dich herum als die böse Zeit Dir's zuläßt –

Für künftige machst Du folgende Überschrift über den Umschlag der Briefe an mich.

›An H. B. v. Pasqualati.‹

Der Lumpenkerl Oliva (jedoch kein edler L–k–l) kommt nach Ungarn, gib Dich nicht viel mit ihm ab; ich bin froh, daß dieses Verhältniß, welches blos die Noth herbeiführte, hierdurch gänzlich abgeschnitten wird. – Mündlich mehr – Ich bin bald in Baden, bald hier; – in Baden im Sauerhof zu erfragen. –

Lebe wohl laß mich bald etwas von Dir hören.

Dein Freund

Beethoven.«

Über die Ursache von Beethovens diesmal augenscheinlich ernsthafterer Entzweiung mit Oliva belehrt uns ein Brief Olivas an Varnhagen vom 3. Juni 1812; schon in einem früheren Brief (vom 25. März) deutet Oliva auf ähnliches hin (Jacobs a.a.O. S. 392): »Ich möchte Dir noch so vieles schreiben was mich sehr betrübt, von Stoll, Beethoven noch vieles andere, aber ich muß es verschieben – ich war erst unlängst krank, es ergreift mich so sehr von Gegenständen zu schreiben, die mir so wehe thun«. Der Brief vom 3. Juni muß ganz hier stehn, da er viele die Biographie angehende Details enthält (Original in der Sammlung Varnhagen der Berliner Bibliothek):

»Mein theurer Varnhagen!

Nur die vielen unangenehmen Dinge, die mich neuerlich betroffen hadbn, habe, ich weiß, Du wirst es so nehmen und es mir nicht übel auslegen. Mit Deinem Freund Willisen17 bin ich auch noch sehr wenig zusammen gekommen, bis gestern, wo wir den Abend zusammen zubrachten; es ist ein sehr liebenswürdiger Mensch, von dem ich recht sehr wünschte, daß ich ihm nur zur Hälfte so gut gefiele wie er mir! – Ich hoffe, die kurze Zeit, die er noch hier zubringen wird, recht oft mit ihm zu sein; er erzählte mir, daß er Dich in Prag abholen und dann nach Berlin reisen wollte, ich [312] bedauere es recht sehr, daß ich durch so vieles verhindert ihn nicht früher näher kennen lernte. Er geht fort und wir sehen uns vielleicht nie wieder. Wie traurig ist doch das in unserem Leben!

Liebster Freund, ich habe Dich für Beethoven um eine Gefälligkeit zu ersuchen. – Du weißt wahrscheinlich, daß der Erzherzog Rudolph, der Fürst Kinsky und Lobcowitz zusammen ihm einen jährlichen Gehalt von fl. 4060 als Ersatz eines engagements in Westphalen von 600 in Gold, welches Beethoven ausschlug, festsetzten; dieses geschah vor 3 Jahren und sein Gehalt wurde ihm bisher in Bancozetteln bezahlt. Bey der gegenwärtigen Veränderung unserer Valuta suchte nun B. bei dem Erzherzog an, daß ihm sein Gehalt in Einlösungsscheinen bezahlt würde und erhielt es, wie Du ans dem beyliegenden Billet des Kammerherrn des Erzherzogs ersehen wirst; dasselbe sucht nun B. auch bey dem Fürsten Kinsky an und läßt Dich recht sehr bitten, dem Fürsten den einliegenden Brief zu übergeben, ihm das Billet des Baron Schweiger zu zeigen und bey ihm zu sollicitieren, daß er sich bald entscheide; B. wird Dir bey seiner Durchreise nach Töplitz selbst seinen Dank abstatten. – Wie sehr Du mich dadurch verbindest, weißt Du, da Du meine Anhänglichkeit an B. kennst. – Das Billet des Baron Schweiger wirst Du uns gefällig wieder zurückschicken. – Ich schließe den Brief an Kinsky unversiegelt und ohne Adresse bey, damit Du ganz au fait der Sache seyst und weil ich die Titulatur des Fürsten nicht genau weiß, Du wirst also die Güte haben, den Brief zu couvertieren und zu siegeln. –

Von meinen fatalen Verhältnissen kann ich Dir blos melden, daß die Of.18 sich sehr schlecht gegen mich benehmen und ich dadurch gezwungen bin, mir ein anderes engagement zu suchen, vielleicht nehme ich die erneuerte Anerbietung des Beethoven an und reife mit ihm nach England19. – Stoll hat mich auf eine sehr elende Art betrogen und sogar mit Beethoven zu entzweien gesucht, was ihm auch beinahe gelungen wäre, ich bin ganz getrennt mit ihm. Wie wehe es mir thut mich von zweien meiner Freunde auf einmal so elend behandelt zu sehen, kannst Du dir vorstellen, ich leide sehr dadurch. Der junge Of. wird nächstens nach Prag kommen, um die junge Lämel20 zu heyrathen. Du wirst ihn vielleicht da antreffen, mach Dir nicht viel mit ihm zu schaffen, er ist ein gemeiner Kerl. – Der Posttag drängt mich diesen Brief zu schließen, bald schreibe ich Dir recht viel, ich weiß daß Du Antheil an meinem Schicksal nimmst. Leb wohl, ich umarme Dich herzlich! Schreibe bald wegen Kinsky.

Ewig Dein Freund

Oliva.«

3. Juny 1812.

Aus diesen Briefen erfahren wir wenigstens soviel, daß Stoll sich zwischen Beethoven und Oliva gedrängt hatte.

[313] Im Mai dieses Jahres hielt der Sohn des korsischen Advokaten in Dresden Hof und empfing dort seinen Schwiegervater Kaiser Franz, den König Friedrich Wilhelm von Preußen, die Fürsten des Rheinbundes usw. Vor Ende Juni hatte er bereits mit einer halben Million Menschen den Niemen überschritten, um seinen verhängnisvollen Zug nach Moskau anzutreten. Gleichsam infolge einer Vorahnung und in der Hoffnung auf einen unglücklichen Ausgang des tollkühnen Einfalles in Rußland wurde jener an sich zwar neutrale Boden, der aber der Mittelpunkt von Intrigen und Agitationen gegen den kaiserlichen Emporkömmling geworden war, nämlich Teplitz, der Schauplatz eines tätigen Kongresses fürstlicher Persönlichkeiten oder ihrer Vertreter, die von ihren Familien, Ministern und Gefolge begleitet waren. Dieselben trafen sich freilich scheinbar um ihrer Gesundheit, ihrer Erholung oder geselliger Unterhaltung willen; aber es wurden schon hier Ansichten und Meinungen ausgetauscht und Verabredungen zu einer gemeinsamen Aktion getroffen, wie sie der Ausgang in Rußland ratsam machen werde.

Herr Aug. Rob. Hiekel, Magistratsadjunkt in Teplitz, hat in zuvorkommender Weise dem Verfasser ausführliche Auszüge aus dem Verzeichnisse der Fremden jenes Sommers mitgeteilt, woraus hier eine Auswahl gegeben wird21.

29. Mai: Kaiser Franz mit großem Gefolge, Wrbna, Althan Kinsky, Zichy, usw. usw.

4. Juni: Marie Luise, Kaiserin von Frankreich, mit Gefolge.

Der Großherzog von Würzburg nebst Gefolge.

2. Juli: Die Kaiserin von Österreich mit Hofstaat. Herzog Anton von Sachsen mit Gemahlin und Hofstaat.

7. Juli: Der Herzog von Sachsen-Weimar.

14. Juli: Der König von Sachsen mit Gemahlin und Hofstaat.

25. Juli: Prinz Maximilian von Sachsen mit Gemahlin und Hofstaat.

11. u. 15. August: Fürst Wittgenstein, Baron v. Humboldt, und der Prinz von Curland, in preußischen Diensten, usw.

Von anderen Reisenden, die nicht den königlichen oder diplomatischen Kreisen angehörten, nennen wir:

[314] 19. April: Baronin v. der Recke, nebst Demoiselle Meißner. Herr Tiedge.

7. Juli22: Herr Ludwig van Beethoven, Kompositeur aus Wien, wohnt in der Eiche, Nr. 62.

8. Juli: Herr Karl Fürst von Lichnowsky.

15. Juli: Hr. Johann Wolfgang von Goethe, herzogl. Weimarischer Geh. Rat usw. usw., im gold. Schiff Nr. 116.

24. Juli: Herr Ludwig Baron von Arnim, Gutsbesitzer, nebst Gemahlin, dann seine Schwägerin, Frau von Savigny, aus Berlin.

5. August: Hr. Joachim Freiherr von Münch-Bellinghausen.

7. August: Herr Clemens Brentano, Partikulier aus Prag.

9. Aug.: Frau Wilhelmine Sebald, K. preuß. Justiz-Kommissärs Gemahlin nebst Schwester, Mad. Sommer aus Berlin.

18. Aug.: Hr. Fried. Karl von Savigny, Professor usw. aus Berlin.

19. Aug.: Hr. Varnhagen von Ense, K. K. Leutnant v. Vogelsang aus Prag.

Da sich keine Andeutung findet, daß Beethoven seinen Verkehr mit Tiedge und Frau von der Recke erneuert hätte, so waren dieselben ohne Zweifel vor seiner Ankunft bereits abgereist. Auch mit Varnhagen ist Beethoven während des diesjährigen Badeaufenthalts höchstens ganz flüchtig um den 20. September in Teplitz zusammengewesen (Denkwürdigkeiten II2 365 »In Töplitz, wo wir [Varnhagen und Willisen] ein paar Tage verweilten«), besuchte ihn aber auf der Hin- und Rückreise in Prag. Am 9. Juni hatte Varnhagen über den guten Erfolg seiner Mission bei Kinsky an Oliva nach Wien berichtet (der Brief ist zwar in dem Beethovens an die Fürstin Kinsky vom 30. Dez. 1812 reproduziert, aber in einer ungenauen Abschrift, sogar mit verschriebenem Datum 9. Juli, stehe deshalb zur Vergleichung, soweit er hier in Betracht kommt, auch hier23):

»Doch will ich, um den Brief nicht aufzuhalten, Dir für jetzt nur eilig sagen, wie es mit dem Auftrage steht, den ich gestern pünktlich ausgerichtet; der Fürst Kinsky speyste bei uns24 zu Mittag und ich hatte eine gehörige Unterredung mit ihm. Unter den größten Lobsprüchen für Beethoven [315] gestand er augenblicklich dessen Forderung zu und will demselben von der Zeit an, daß Einlösungsscheine aufgekommen sind, die rückständige und die zukünftige Summe in dieser Währung bezahlen. Der Kassierer erhält hier Weisung und Beethoven kann bey seiner Durchreise hier alles erheben oder falls es ihm lieber ist, in Wien, sobald der Fürst nach einiger Zeit dahin zurückgekommen sein wird. – B. soll doch ja nicht versäumen, zu mir zu kommen, ich wohne etc. etc.

Prag, d. 9. Juny 1812.«

Beethoven kam am 2. Juli in Prag an und zwar in Gesellschaft Willisens, mit dem er jedenfalls durch Oliva bekannt geworden. Varnhagen an Rahel 2. Juli 1812:

»Hier schreib ich nachdem eben Beethoven und Willisen angekommen.«

Wie der Brief Beethovens an die Fürstin Kinsky vom 20. Dez. 1812 genau angibt, besuchte Beethoven den Fürsten und erhielt 60 Dukaten a conto. Zu seinem Unglück verschob er also die vollständige Regulierung der Sache auf später; hätte er sie direkt durchgesetzt, so wären ihm all die peinlichen späteren Verhandlungen nach dem plötzlichen Tode des Fürsten erspart geblieben.

Am 14. Juli schrieb Beethoven von Teplitz aus an Varnhagen (zuerst veröffentlicht durch Jacobs a.a.O. S. 397):

»Teplitz, am 14. Juli 1812.

Hier lieber Varnhagen, das Packet für Wilms25 – ich lasse ihn bitten mir die drei Theile von Goethes Wilhelm Meisters Lehrjahre hierher mit dem Postwagen zu schicken, da sich der vierte fehlende gefunden hat – sollten sie bald selbst hierher kommen, so wäre das freilich nicht nöthig, daher überlasse ich dieses Ihrer Weisheit. – Von Teplitz ist nicht viel zu sagen26 wenig Menschen und unter dieser kleinen Zahl nichts auszeichnendes, daher leb ich allein – allein! allein! allein! Es war mir leid, lieber Varnhagen, den letzten Abend in Prag nicht mit Ihnen zubringen zu können, und ich fand es selbst unanständig, allein ein Umstand, den ich nicht vorhersehen konnte, hielt mich davon ab – halten Sie mir dieses daher zu Gute – mündlich näher darüber. – Recht viel Schönes an General Bentheim – ich wünschte ihn und Sie vorzüglich hier – wenn Sie auch an mir einen Sonderling finden, so könnte ich ja wieder etwas anderes nicht Sonderliches an Ihnen finden – wenn sich nur wenigstens einige gute Seiten berühren, dies ist hinlänglich, der Freundschaft den Weg zu bahnen – Leben Sie wohl! wohl! wohl! Zertrümmern Sie das Ueble und halten Sie sich oben.

Ihr Freund

Beethoven.

N.E. Schreiben Sie mir und schicken Sie mir gefälligst Ihre genaue Adresse.

An Herrn von Varnhagen in Prag. Abzugeben samt Packet bei Herrn General Grafen von Bentheim.«

[316] (Bemerkung Varnhagens: Das Original dem Herrn Felix Mendelssohn-Bartholdy geschenkt, der es aber verloren hat.)

Drei Tage später schrieb Beethoven an Breitkopf & Härtel (zuerst veröffentlicht durch Alfred Kalischer 1906 [2. Juniheft der Musik] nach dem Original im Besitz von Karl Meinert in Frankfurt a. M.):

»Teplitz am 17. Juli 1812.

Wir sagen ihnen nur, daß wir unß seit 5ten Juli hier befinden, wie? – davon läßt sich noch nicht viel sagen, im ganzen giebt es nicht so interessante Menschen als voriges Jahr und wenig – die Menge scheint [?] weniger als wenige –

Meine Wohnung ist noch nicht, wie ich sie wünsche, doch hoffe ich bald eine erwünschtere zu haben – Die Korrektur von der Messe werden sie erhalten haben – ich habe beym Anfang des Gloria statt C C Takt und Veränderung des Tempos geschrieben, so war es anfangs angezeigt, eine schlechte Aufführung wobey man das Tempo zu geschwind nahm, verführte mich dazu, da ich nun die Messe lange nicht gesehen hatte fiel es mir gleich auf und ich sah, daß man so was denn doch dem Zufall leider überlassen muß – im Sanctus könnte irgendwo angezeigt werden, daß man bey der Enharmonischen Veränderung die been weglassen könne, und statt dessen nur Kreuztöne beybehalten nämlich27

statt mit been die €ze beybehalten in seiner

[317] Bei unseren Köhren konnte ich diese Stelle nicht rein singen hören, ohne daß der Organist still den 7timen accord angab – bei ihnen mögen sie besser singen – gut wird es wenigstens seyn, irgendwo anzuzeigen, daß man statt der been die €ze nehmen könne bei dieser Stelle wie sie hier angezeigt ist (versteht sich daß sie ebenso wie hier gestochen beygefügt werde) – Göthe ist hier28 – leben sie wohl und lassen sie mich bald etwas wissen von ihrem Wirken –

ihr ergebenster

Ludwig van Bethvn.

NB I Indem die 50 Thaler noch nicht ganz abgetragen sind und wärs auch, so gehört aber gar keine große Einbildungskraft dazu, sich selbe als noch nicht abbezahlt zu denken, so bitten wir sie entweder auf die wirklichen oder Eingebildeten 50 Th. folgende Werke in meinem Namen einem liebenswürdigen Frauenzimmer [nach] Berlin zu senden, nemlich: die Partitur von Christus am Ölberg, 2tens und drittens beide Hefte von Göthens Gesängen nemlich das von 6 und das von 3 Gesängen. Die Adresse ist ›an Amalie Sebald BauhofNo. I in Berlin‹, sie ist eine Schülerin von Zelter und wir sind ihr sehr gut – mir könnten hierher einige Exemplare von den letzten der Werke senden, man braucht manchmal so was für Musiker wovon man nicht sehen kann, daß sie so was kauften – ich hoffe von ihrer eigenen Liebenswürdigkeit die pünktlichste Ausführung meiner liebenswürdigen Liberalität in Ansehung der A. S.

NB II fügen sie noch bey was sie sonst an einzeln herausgegebenen Gesängen von mir gestochen haben.«

In diesen Zusammenhang gehört eine hübsche Erzählung nebst einem darauf bezüglichen Briefe29. Eine kleine, für Beethoven schwärmende Klavierspielerin, ein Kind von 8 oder 10 Jahren, Emilie M. zu H., schrieb unter Anleitung ihrer Gouvernante im J. 1812 heimlich an den Künstler und legte dankbar eine Brieftasche, die Arbeit ihrer Hand, bei, um deren Annahme sie ihn schüchtern bat. Beethoven war damals in Teplitz und antwortete folgende Zeilen:

»Töplitz, den 17. Juli 1812.

Meine liebe gute Emilie, meine liebe Freundin!

Spät kommt die Antwort auf Dein Schreiben an mich; eine Menge Geschäfte, beständiges Kranksein mögen mich entschuldigen. Das Hiersein zur Herstellung meiner Gesundheit beweiset die Wahrheit meiner Entschuldigung. Nicht entreiße Händel, Haydn, Mozart ihren Lorbeerkranz; ihnen gehört er zu, mir noch nicht.

[318] Deine Brieftasche wird aufgehoben unter andern Zeichen einer noch lange nicht verdienten Achtung von manchen Menschen.

Fahre fort, übe nicht allein die Kunst, sondern dringe auch in ihr Inneres; sie verdient es, denn nur die Kunst und die Wissenschaft erhöhen den Menschen bis zur Gottheit. Solltest Du, meine liebe Emilie, einmal etwas wünschen, so schreibe mir zuversichtlich. Der wahre Künstler hat keinen Stolz; leider sieht er, daß die Kunst keine Gränzen hat, er fühlt dunkel, wie weit er vom Ziele entfernt ist und indeß er vielleicht von Andern bewundert wird, trauert er, noch nicht dahin gekommen zu sein, wohin ihm der bessere Genius nur wie eine ferne Sonne vorleuchtet. Vielleicht würde ich lieber zu Dir, zu den Deinigen kommen, als zu manchem Reichen, bei dem sich die Armuth des Innern verräth. Sollte ich einst nach H. kommen, so komme ich zu Dir, zu den Deinen; ich kenne keine andern Vorzüge des Menschen, als diejenigen, welche ihn zu den besseren Menschen zählen machen; wo ich diese finde, dort ist meine Heimath.

Willst Du mir, liebe Emilie, schreiben, so mache nur die Überschrift gerade hieher, wo ich noch 4 Wochen zubringe, oder nach Wien; das ist alles dasselbe. Betrachte mich als Deinen und als Freund Deiner Familie.

Ludwig v. Beethoven.«

Zwei Tage später schreibt er wieder an Varena:

»Töplitz am 19. Juli 1812.

Sehr spät kommt mein Dank für die guten Sachen, die mir die würdigen Frauen alle zum Naschen geschickt; beständig kränklich in Wien mußte ich mich endlich hieher flüchten. – Unterdessen besser spät als gar nicht, und so bitte ich Sie den ehrwürdigen Frauen Ursulinerinnen alles angenehme in meinem Namen zu sagen: übrigens braucht es so viel Dank nicht. ich danke [dem] der mich in Stand gesetzt, hier und da mit meiner Kunst nützlich zu sein; sobald Sie von meinen geringen Kräften zum Besten der E. Fr. Gebrauch machen wollen, schreiben Sie nur an mich, eine neue Sinfonie30 ist schon bereit dazu; da der Erzherzog Rudolph sie abschreiben ließ, so macht ihnen dieß gar keine Unkosten. –

Vielleicht findet sich noch auch etwas anderes in der Zeit zum Singen, – ich wünsche nur nicht, daß Sie diese meine Bereitwilligkeit den E. Fr. zu dienen, einer gewissen Eitelkeit oder Ruhmsucht zuschreiben mögen, dieses würde mich sehr kränken; wollen die E. Fr. übrigens glauben, daß sie mir was gutes erzeigen, so sollen sie mich mit ihren Zöglingen in ihr frommes Gebeth einschließen.

Hiermit empfehle ich mich ihnen, indem ich sie meiner Achtung versichere.

Ihr Freund

Ludwig van Beethoven.

Ich bleibe noch einige Wochen

hier u. finden Sie es nöthig, so

schreiben Sie mir.«

[319] Das Bild, welches unsere erste Auflage von dem Verhalten Goethes gegenüber Beethoven gezeichnet hat, ist durch die Erschließung der Tagebücher und Briefe Goethes in der großen Weimarer Ausgabe (III. Abteilung 4. Band: Tagebücher 1809–1812 [1891], 23. Band: Briefe vom Mai 1812 bis August 1813 [1900]) als nicht zutreffend erwiesen. Goethe hat es doch gar sehr der Mühe wert geachtet, jede Begegnung mit Beethoven einzeln zu registrieren, und hat auch einige Bemerkungen hinzugefügt, die in hohem Grade Beachtung verdienen. Wir folgen wieder den Auszügen von E. Jacobs in der Musik 1904 S. 358ff.

Am 19. Juli verzeichnet Goethe zuerst Beethovens Namen unter den »Visiten«, doch wohl denen, die er gemacht. Noch an demselben Tage berichtet er an seine gerade auch an diesem Tage zum Kurgebrauch nach Karlsbald weitergereifte Frau:

»Sage Prinz Friedrich Durch., daß ich nicht anders mit Beethoven seyn kann, ohne zu wünschen, daß es im goldenen Strauß geschehen möge. Zusammengeraffter, energischer, inniger habe ich noch keinen Künstler gesehen. Ich begreife recht gut, wie der gegen die Welt wunderlich stehen muß.«

Bereits am folgenden Tage (20. Juli) macht Beethoven mit Goethe eine Spazierfahrt nach Bilin, und am 21. und 23. Juli ist Goethe abends bei Beethoven; dazu am 21. die Notiz »Er spielte köstlich«. Da am 24. Juli Arnim und Bettina in der Kurliste stehn, so ist sehr wohl möglich, daß dies der Abend war, über den Bettina an Pückler-Muskau berichtet.

Am 27. Juli ist Beethoven bereits auf Anordnung des Dr. Staudenheimer31 nach Karlsbald abgereist und kehrte erst nach dem 8. September nach Teplitz zurück, von wo aber Goethe schon am 11. August wieder nach Karlsbad gegangen war. Daß zwischen den beiden keineswegs eine Entfremdung stattgefunden hatte, beweist der Brief Goethes an Christiane, der dieser rät, Beethoven einen Brief an ihn mitzugeben; er vermutete also dessen Rückkehr, die aber nicht erfolgte, weil Staudenheimer Beethoven weiter nach Franzensbrunn schickte; der Brief Goethes sagt:

»Es ist Herr van Beethoven von hier einige Tage nach Karlsbad gegangen; wenn ihr ihn finden könnt, so brächte mir der am schnellsten einen Brief.« Auch am 2. August ist Beethoven noch der ins Auge gefaßte Kommissionär (ebenfalls Goethe an Christiane):

»Wenn ich die Sendung durch Beethoven erhalte, schreibe ich noch [320] einmal, dann wirds nicht mehr nöthig seyn« (weil nämlich Goethe selbst nach Karlsbad ging). In Karlsbad können Beethoven und Goethe nur in den Tagen vom 8.–11. September wieder verkehrt haben. Am 12. September reiste Goethe ab; am 8. September aber hatte er ins Tagebuch geschrieben: »Beethovens Ankunft«.

Angesichts dieser Aufzeichnungen Goethes wird man Beethovens Bericht an den Erzherzog Rudolf vom 12. August aus Franzensbrunn (S. 323) mit größerem Interesse lesen und auch die lange als die einzige bekannte Äußerung Goethes über Beethoven in dem Briefe an Zelter vom 2. September 1812 mit anderen Augen ansehen:

»Beethoven habe ich in Töplitz kennen gelernt. Sein Talent hat mich im Erstaunen gesetzt; allein er ist leider eine ganz ungebändigte Persönlichkeit, die zwar gar nicht Unrecht hat, wenn sie die Welt detestabel findet, aber sie freilich dadurch weder für sich noch für andere genußreicher macht. Sehr zu entschuldigen ist er hingegen und sehr zu bedauern, da ihn sein Gehör verläßt, was vielleicht dem musikalischen Theil seines Wesens weniger als dem geselligen schadet32. Er, der ohnehin lakonischer Natur ist, wird es nun doppelt durch diesen Mangel.«

Manches, was sonst berichtet wird und mehr oder minder legendenhaft klingt und Zweifeln begegnet, dient doch unter solchen Umständen vielleicht zur Ergänzung der Beziehungen zwischen Goethe und Beethoven, soz.B. eine oft wiederholte Anekdote, nach welcher Goethe durch die unaufhörlichen Grüße des begegnenden Volkes sehr belästigt worden sei, und Beethoven auf die Äußerung seines Unwillens ihm erwidert habe: »Machen Sich Excellenz nichts daraus, vielleicht geht es mich an.« Dies soll nach einigen in einem Wagen zu Karlsbad, nach andern in einem Wagen im Wiener Prater geschehen sein; wieder andere verlegen die Szene auf einen Spaziergang auf den alten Wällen oder dem Glacis bei Wien, während der Wiener Juwelier Joseph Türk, welcher im Sommer 1812 in Teplitz war (vgl. S. 324), diesen Ort zum Schauplatze der Anekdote macht. Wenn auch niemand die Unterhaltung im Wagen angehört hat, so könnte sie Beethoven doch Türk mitgeteilt haben. Dieselbe mag daher einen gewissen Grad von tatsächlicher Begründung haben; denn gewiß würde Beethoven großes Vergnügen daran gehabt haben, einen solchen Scherz irgend einem alten Bekannten zu erzählen.

Rochlitz läßt Beethoven im Jahre 1822 sagen: »In Karlsbad hab' ich ihn (Goethe) kennen gelernt«, läßt ihn dann aber hinzufügen: »damals als ich so recht im Feuer saß, hab' ich mir auch meine Musik zu seinem[321] Egmont ausgesonnen.« Die Egmontmusik war aber schon zwei Jahre vorher beendet. Ein Korrespondent des Morgenblattes (1823) sagt: »Beethoven erinnerte sich gern an die Zeit, welche er mit diesem berühmten Dichter in Karlsbad verlebte. ›Damals hörte ich noch besser!‹ sagte er, von Goethe erzählend, mit jenem leisen Tone, der ihm in gemütlichen Augenblicken auf eine ergreifende Weise eigen ist.« Das Beispiel lehrt, wie vorsichtig der Biograph gegenüber solchen Berichten von Augen- und Ohrzeugen sein muß. Abgesehen von der Bezugnahme auf Egmont, mag Rochlitz' Aussage aber doch einen wahren Kern enthalten; da Beethoven in Teplitz nur eine Woche und in Karlsbad vielleicht drei Tage mit Goethe verkehrt hat, so ist es nicht einmal ein großer Gedächtnisfehler, wenn er diesen ganzen Verkehr mit Goethe summarisch nach Karlsbad verlegt.

Dr. Eduard Knoll in Karlsbad hatte s. Z. für den Verfasser zufolge gütiger Vermittelung der Herren Isidor Kanitz und Hofsekretär Matscheko in Wien eine ins Einzelne gehende Untersuchung über die Daten von Goethes und Beethovens Besuchen in Teplitz und Karlsbad angestellt und kam dabei zu dem, wie wir sehen, durch Goethes Aufzeichnungen in der Hauptsache als richtig bestätigten Resultate: »Beethoven ist höchst wahrscheinlich mit Goethe nur in Teplitz in Berührung gekommen, denn während Beethovens Anwesenheit in Karlsbad33 sich konstatieren läßt, war gerade Goethe nicht hier. Aber auch in Teplitz war die Zeit der gemeinsamen Anwesenheit eine ziemlich beschränkte.« Dabei stellt Knoll den 6. August als den Tag von Beethovens und Polledros Konzert fest34.

Am 26. Juli wurde die Stadt Baden bei Wien von einem großen Brandunglück heimgesucht. Hundertundsiebzehn Häuser, zum Teil die größten und schönsten, unter ihnen das Haus des Erzherzogs Anton, das Kasino, das Augustinerkloster, das Gräflich Karl Esterhazysche und das Baron Contardsche Gebäude, das Rathaus, die Pfarrkirche, die Schulgebäude, [322] der Redoutensaal, das Theater usw. wurden durch eine Feuersbrunst zerstört, welche in einem Hintergebäude des Hauses der Bäckerin Hirschhofer zwischen 12 und 1 Uhr mittags ausgebrochen war. Im Anschlusse daran lesen wir in der Wiener Zeitung vom 29. August folgenden Bericht aus Karlsbad vom 7. August: »Kaum war das Unglück, welches jüngsthin die Bewohner von Baden betroffen hat, hier bekannt geworden, als die beiden rühmlichst bekannten Tonkünstler Herr v. Beethoven und Hr. Polledro35 den edelmütigen Entschluß faßten, zur Unterstützung der Verunglückten ein musikalisches Konzert zu veranstalten. Da mehrere hohe Kurgäste bereits zur Abreise vorbereitet waren, es folglich darauf ankam, für den wohltätigen Zweck auch die Gunst des Augenblicks zu benützen, und in der Überzeugung, daß schnelle Hülfe dem Unglücklichen zweifache Wohltat ist, wurde dieses Unternehmen binnen 12 Stunden zur Ausführung gebracht. Der hohe Kunstgenius der beiden Unternehmer, von dem Bewußtsein des edlen Zweckes begleitet, hatte alles geleistet, was dem höchsten Aufwande menschlicher Kräfte möglich ist, und so der zahlreichen und ansehnlichen Versammlung von Kennern und Kunstfreunden den schönsten und seltensten Genuß bereitet. Allgemeiner, rauschender Beifall und eine Kasseneinnahme von 954 Guld. W. W., welche für die erwähnte Bestimmung an die Landesbehörde eingesandt wurde, hatte ihre menschenfreundlichen Bemühungen belohnt.«

Beethoven selbst gibt uns ein scharf umrissenes Bild von diesem Konzerte in folgendem Briefe an den Erzherzog Rudolf36.

»Franzensbrunn am 12. August 1812.

Schon lange wäre es meine Pflicht gewesen, mich in Ihr Gedächtnis zurückzurufen, allein theils meine Beschäftigung meiner Gesundheit halber, theils meine Unbedeutendheit ließ mich hierin zaudern. – In Prag verfehlte ich I. K. H. gerade um eine Nacht; denn indem ich mich Morgens zu Ihnen verfügte, um Ihnen aufzuwarten, waren Sie eben die Nacht vorher abgereist. In Töplitz hörte ich alle Tage 4mal Türkische Musik, der einzige musikalische Bericht, den ich abstatten kann. Mit Goethe war ich viel zusammen. Von Töplitz aber beorderte mich mein Arzt Staudenheim37 nach Karlsbad, von da hierhin, und vermuthlich dürfte ich von hier noch einmal nach Töplitz zurück – welche Ausflüge! und doch noch wenig Gewißheit [323] über die Verbesserung meines Zustandes! Von I. K. H. Gesundheits-Umständen habe ich bisher noch immer die beste Nachricht erhalten, auch von der fortdauernden Gewogenheit und Ergebenheit, welche Sie der musikalischen Muse bezeigen. – Von einer Akademie, welche ich zum Besten der abgebrannten Stadt Baden gegeben, mit Hilfe des Herrn Polledro, werden I. K. H. gehört haben. Die Einnahme war beinahe 1000 fl. W. W. und wäre ich nicht geniert gewesen in der besseren Anordnung, so dürften leichtlich 2000 fl. eingenommen worden sein. – Es war eigentlich ein armes Konzert für die Armen. Ich fand beim Verleger hier nur von meinen früheren Sonaten mit Violine, da dieses Polledro durchaus wünschte, mußte ich mich eben bequemen, eine alte Sonate zu spielen. – Das ganze Konzert bestand aus einem Trio von Polledro gespielt, der Violin- Sonate von mir, wieder etwas von Polledro gespielt, und dann fantasirt von mir. – Unterdessen freue ich mich wahrhaft, daß den armen Badnern etwas dadurch zu Theil geworden. – Geruhen Sie meine Wünsche für Ihr höchstes Wohl und die Bitte, zuweilen meiner gnädig zu gedenken, anzunehmen.«

Ein paar ergänzende Züge enthält ein drei Tage vorher an Breitkopf & Härtel gerichteter Brief (nach dem in Besitz der Firma befindlichen Autograph; zuerst gedruckt bei La Mara, »Musikerbriefe aus fünf Jahrhunderten« S. 12).

»Franzensbrunn bey Eger

1812 am 9ten augx

Nur das Nothwendigste: Der Titel zur Messe fehlt ihnen, und mir ist manches zu viel, des Badens, Nichtsthuns und etc., alle38 übrigen Unvermeidlichen Zu- und Auffälligkeiten bin ich müde – Sie sehen und denken sie39 mich nun hier, Mein arzt treibt mich von einem ort zum andern um endlich die Gesundheit zu erhaschen, von Teplitz nach Karlsbad, von da hieher. In K. spielte ich den Sachsen und Preußen etwas vor zum Besten der abgebrannten Stadt Baden; es war so zu sagen ein armes Konzert40 für die Armen. Der Signore polledrone half mir dabey41 und nachdem er sich einmal wie gewöhnlich abgeänstigt (sic) hatte, spielte er Gut –

42›Seiner Durchlaucht dem hochgebohrnen FürstenKinsky‹ so was ähnliches mag der Titel in sich enthalten – und nun muß ich mich enthalten ferner zu schreiben, dafür muß ich mich wieder im Wasser herum plätschern Kaum habe ich mein inneres mit einer tüchtigen quantität desselben anfüllen müssen, so muß ich nun auch wieder das äußere um und um bespülen lassen – nächstens beantworte ich erst ihr übriges schreiben – Göthe behagt die Hofluft zu sehr, Mehr als es einem Dichter ziemt. Es ist nicht vielmehr über die Lächerlichkeiten der Virtuosen hier zu reden, wenn Dichter, die als die ersten Lehrer der Nation angesehen seyn sollten, über diesem Schimmer alles andere vergessen können.

Ihr

Beethoven.

xdas Klima ist so hier, daß man schreiben könnte am 9ten November.«

[324] (auf einem dabei liegenden Zettelchen)

»so eben habe ich um den ganzen Titel des FürstenKynsky geschrieben, sie erhalten ihn so doch noch zeitig genug, da ich vermuthe, daß sie die Messe nicht vor Herbst heraus geben. –«

Wie so oft bei Beethoven in kurz nacheinander geschriebenen Briefen findet sich auch hier eine Stelle von gleichem Wortlaut (es ist das z.B. wichtig für die Beurteilung der Bettina-Briefe).

Beethoven kam am 8. August in Franzensbrunn an43 und ging am 7. September wieder nach Karlsbad zurück, wo er jedoch nur einige Tage blieb (»angekommen« 8. September), vielleicht weil er Nachricht erhielt, daß Sebalds in Teplitz waren; dort ist er wieder wenigstens seit dem 16. September.

In Franzensbrunn langte gleichzeitig mit ihm, wie wir sehen, die befreundete Familie Brentano aus Wien an.

Wir besitzen bekanntlich ein kleines Trio in einem Satze, welches von Beethovens Hand die Überschrift trägt: »Wien am 2. Juni 1812. Für seine kleine Freundin Max. v. Brentano zu ihrer Aufmunterung im Clavierspielen«. Bei einem nicht lange nach her erfolgten Besuche bei Brentanos geschah es, daß »das kleine Mädchen, das er bisweilen neckte, ihm, als er eben sehr erhitzt war, in kindischem Muthwillen eine Flasche eiskaltes Wasser unversehens über den Kopf schüttete«44.

[325] Bettina von Arnim gibt uns in ihrem Briefe an Pückler-Muskau eine Erzählung über den Verkehr zwischen Goethe und Beethoven, welche wir für hier aufgehoben haben, da wir an dieselbe wieder einige Erörterungen anknüpfen müssen. »In Teplitz«, erzählt Bettina, »lernten sie sich kennen. Goethe war bei ihm45; er spielte ihm vor; da er sah, daß Goethe tief gerührt zu sein schien, sagte er: ›O Herr, das habe ich von Ihnen nicht erwartet; in Berlin gab ich auch vor mehreren Jahren ein Konzert, ich griff mich an, und glaubte was Rechtes zu leisten, und hoffte auf einen tüchtigen Beifall, aber siehe da, als ich meine höchste Begeisterung ausgesprochen hatte, kein. geringstes Zeichen des Beifalls ertönte, das war mir doch zu arg; ich begriff's nicht: das Räthsel löste sich jedoch dahin auf, daß das ganze Berliner Publikum sein gebildet war, und mir mit nassen Schnupftüchern vor Rührung entgegenwankte, um mich seines Dankes zu versichern. Das war einem groben Enthusiasten wie mir ganz übrig; ich sah, daß ich nur ein romantisches, aber kein künstlerisches Auditorium gehabt hatte. Aber von Euch, Goethe, lasse ich mir dies nicht gefallen; wenn mir Eure Dichtungen durch's Gehirn gingen, so hat es Musik abgesetzt, und ich war stolz genug mich auf gleiche Höhe schwingen zu wollen wie Ihr, aber ich habe es meiner Lebtag nicht gewußt, und am wenigsten hätte ich's in Eurer Gegenwart selbst gethan, da müßte der Enthusiasmus ganz anders wirken. Ihr müßt doch selber wissen, wie wohl es thut, von tüchtigen Händen beklatscht zu sein; wenn Ihr mich nicht anerkennen, und als Euresgleichen abschätzen wollt, wer soll es dann thun? – Von welchem Bettelpack soll ich mich denn verstehen lassen?‹ So trieb er Goethe in die Enge, der im ersten Augenblick gar nicht verstand, wie er's gut machen solle, denn er fühlte wohl, Beethoven habe Recht. – Die Kaiserin und österreichische Herzoge waren in Teplitz, und Goethe genoß viel Auszeichnung von ihnen, und besonders war's seinem Herzen keine geringe Angelegenheit, der Kaiserin seine Devotion zu bezeigen; er deutete dies mit feierlich bescheidenen Ausdrücken dem Beethoven an. ›Ei was‹, sagte der, ›so müßt Ihr's nicht machen, da macht Ihr nichts Gutes, Ihr müßt ihnen tüchtig an den Kopf werfen, was sie an Euch haben, sonst werden sie's gar nicht gewahr; da ist keine Princeß, die den Tasso länger anerkennt, als der Schuh der Eitelkeit sie drückt; – ich hab's ihnen anders gemacht; da ich dem Herzog Rainer46 Unterricht geben sollte, ließ er mich im Vorzimmer [326] warten, ich habe ihm dafür tüchtig die Finger auseinander gerenkt; wie er mich fragte, warum ich so ungeduldig sei, sagte ich: er habe meine Zeit im Vorzimmer verloren, ich könne nun mit der Geduld keine mehr verbringen. Er ließ mich nachher nicht mehr warten, ja, ich hätt's ihm auch bewiesen, daß dies eine Albernheit ist, die ihre Viehigkeit nur an den Tag legt. Ich sagte ihm: Einen Orden könnten sie einem wohl anhängen, aber darum sei man nicht um das geringste besser; einen Hofrath, einen Geheimrath können sie wohl machen, aber keinen Goethe, keinen Beethoven, also das, was sie nicht machen können, und was sie selber noch lange nicht sind, davor müssen sie Respekt haben lernen, das ist ihnen gesund.‹ – Indem kam auf dem Spaziergang ihnen entgegen mit dem ganzen Hofstaat die Kaiserin und Herzoge; nun sagte Beethoven: ›Bleibt nur in meinem Arm hängen, sie müssen uns Platz machen, wir nicht.‹ – Goethe war nicht der Meinung, und ihm wurde die Sache unangenehm; er machte sich aus Beethoven's Arm los, und stellte sich mit abgezogenem Hut an die Seite, während Beethoven mit untergeschlagenen Armen mitten zwischen den Herzogen durchging, und nur den Hut ein wenig rückte, während diese sich von beiden Seiten theilten, um ihm Platz zn machen, und ihn alle freundlich grüßten; jenseits blieb er stehen, und wartete auf Goethe, der mit tiefen Verbeugungen sie hatte an sich vorbei gelassen. – Nun sagte er: ›Auf Euch hab' ich gewartet, weil ich Euch ehre und achte, wie Ihr es verdient, aber jenen habt Ihr zu viel Ehre angethan.‹« –

In dieser Erzählung haben wir den wesentlichen Inhalt eines großen Teiles des bekannten angeblichen dritten Briefes von Beethoven an Bettina. Enthält sie einen Auszug aus diesem Briefe, oder ist der Brief eine weitere Ausführung der Erzählung? Mit anderen Worten, die Frage drängt sich uns auf: ist dieser Brief authentisch?

Der Schluß der Erzählung in dem Briefe an Pückler gibt hierauf die entscheidende Antwort. Bettina fährt fort: »Nachher kam Beethoven zu uns gelaufen, und erzählte uns alles, und freute sich ganz kindisch, daß er Goethe'n so geneckt habe.« – Zu uns? Wer sind diese, zu welchen Beethoven »gelaufen kam«? Sie sind in Herrn Hiekels Verzeichnis der Badegäste (s. oben S. 315) genannt:

Ludwig (Achim) von Arnim, seine junge Frau Bettina Brentano, und Frau von Savigny, ihre Schwester.

In dem angeblichen Briefe lesen wir: »Wir begegneten gestern der ganzen kaiserlichen Familie.« Wenn also der Brief an Pückler Wahrheit [327] enthält – und er trägt alle Kennzeichen eines wahrhaftigen Berichts – und wenn andererseits der Beethovensche Brief echt ist, dann würde Beethoven an einem Tage die Geschichte erzählt, und am folgenden einen langen Brief an dieselbe Person geschrieben haben, in welchem sie enthalten war.

Daraus folgt: wenn ein solcher Brief in Beethovens wohlbekannter Handschrift von kompetenten Beurteilern gesehen und für echt erklärt worden sein sollte, dann mag seine Echtheit zugegeben werden; solange dies jedoch nicht geschehen ist, kann dies von jetzt an nicht mehr geschehen.

Der Brief ist, wie die beiden anderen, zuerst veröffentlicht von Merz im Nürnberger »Athenäum« 1839, mit stilistischen und anderen Abweichungen in Bettinas »Ilius Pamphilius und die Ambrosia« 1848, auch in Marxs Beethoven II (S. 302 der 4. Aufl.); in Kalischers Beethovens Sämtl. Briefe steht er Bd. II, S. 97, und mit Beifügung der Abweichungen des »Ilius Pamphilius« gegenüber dem »Athenäum« (bzw. dem Abdrucke bei Schindler) in Deiters' Spezialstudie über die drei Briefe. Da auf alle Fälle der Brief Äußerungen Beethovens in mehr oder minder freier Umgestaltung mitteilt, so gehört er mit dem gleichen Rechte wie alle nachträglichen Aufzeichnungen der verschiedenen Besucher Beethovens, die von uns ausführlich berücksichtigt wurden, doch in die Biographie und findet daher hier seine Stelle im Anschluß an Deiters' Text:

»Liebe gute Bettine47!

Könige und Fürsten können wohl Professoren machen und Geheimräthe u.s.w.48 und Titel und Ordensbänder umhängen, aber große Menschen können sie nicht machen, Geister, die über das Weltgeschmeiß hervorragen, das müssen sie wohl bleiben lassen zu machen und damit muß man sie in Respekt halten49; wenn so zwei zusammen kommen wie ich und der Goethe, da müssen auch große50 Herren merken, was bei unser Einem als groß gelten kann. Wir begegneten gestern auf dem Heimwege der ganzen kaiserlichen Familie. Wir sahen sie von weitem kommen und der Goethe machte sich von meiner Seite51 los, um sich an die Seite zu stellen; ich mochte sagen was ich wollte, ich konnte52 ihn keinen Schritt weiter bringen; ich drückte meinen Hut auf den Kopf, knöpfte53 meinen Oberrock54 zu und ging mit untergeschlagenen Armen mitten durch den dicksten Haufen. – Fürsten und Schranzen haben Spalier gemacht, der Erzherzog55 Rudolph hat56 den Hut abgezogen, die Frau Kaiserin hat gegrüßt zuerst. – Die Herrschaften kennen mich. –[328] Ich sah zu meinem wahren Spaß die Prozession an Goethe vorbei defilieren. Er stand mit abgezogenem Hute tief gebückt an der Seite. Dann habe ich ihm auch57, den Kopf gewaschen, ich gab keinen58 Pardon und hab' ihm alle59 seine Sünden vorgeworfen, am meisten die gegen Sie, liebste Bettine!60 wir hatten gerade von Ihnen gesprochen. Gott! hätte ich eine solche Zeit mit Ihnen haben können wie der, das glauben Sie mir, ich hätte nach viel, viel mehr Großes hervorgebracht. Ein Musiker ist auch ein61 Dichter, er kann sich auch durch ein paar Augen plötzlich in eine schönere Welt versetzt fühlen, wo größere Geister sich mit ihm einen Spaß machen und ihm recht tüchtige Aufgaben machen. Was kam mir nicht alles in den Sinn, wie ich Dich62 kennen lernte, auf der kleinen Sternwarte, während des63 herrlichen Mairegens64, der war auch ganz fruchtbar für65 mich, die schönsten Themas schlüpften damals aus Ihren Blicken in mein Herz, die einst die Welt noch entzücken sollen, wenn der Beethoven nicht mehr dirigirt. Schenkt mir Gott noch ein paar Jahre, dann muß ich dich wieder sehen liebe66, liebe Bettine67, so verlangts die Stimme, die immer recht behält bei mir. Geister können einander auch lieben, ich werde immer um den ihrigen werben. Ihr Beifall ist mir am liebsten in der ganzen Welt. Dem Goethe habe ich meine Meinung gesagt wie der Beifall auf unser einen wirkt, und daß man von seines Gleichen68 mit dem Verstand gehört werden will; Rührung paßt nur für Frauenzimmer (verzeih mir's) dem Mann69 muß Musik Feuer aus dem Geiste schlagen. Ach liebstes Kind, wie lange ists70 schon her, daß wir einerlei Meinung sind über alles!!! – Nichts ist gut als eine schöne gute Seele haben, die man in allem erkennt, vor der man sich nicht zu verstecken braucht. Man muß was sein, wenn man was scheinen will. Die Welt muß einen erkennen, sie ist nicht immer ungerecht. Daran ist mir gar nichts gelegen, weil ich ein höheres Ziel habe. – In Wien hoffe ich einen Brief von Ihnen, schreiben Sie bald, bald und recht viel; in 8 Tagen bin ich dort, der Hof geht morgen, heute spielen sie noch einmal. Er hat der Kaiserin die Rolle einstudirt, sein Herzog und er wollten, ich soll was von meiner Musik aufführen, ich hab beiden abgeschlagen, sie sind beide verliebt in chinesisch Porzelan71, da ist Nachsicht von Nöthen72 weil der Verstand die Oberhand verloren hat, aber ich spiele73 zu ihren Verkehrtheiten nicht auf, absurdes Zeug mache ich nicht auf gemeine Kosten mit Fürstlichkeiten, die nie aus der Art Schulden kommen. Adieu, Adieu Beste, Dein letzter Brief lag eine ganze Nacht auf meinem Herzen und erquickte mich da, Musicanten erlauben sich alles.

Gott wie liebe ich Sie!

Teplitz, August 1812.