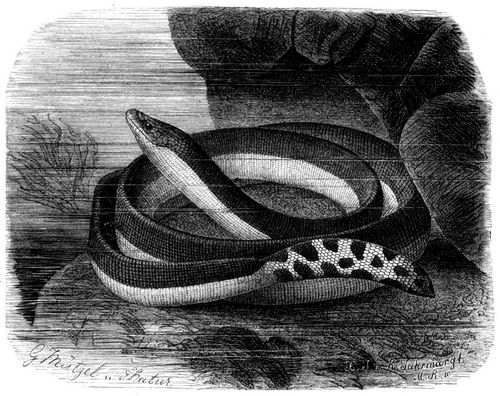

Plättchenschlange (Pelamis bicolor)

[444] Die Färbung der Plättchenschlange (Pelamis bicolor, Hydrus bicolor, Hydrophis pelamis und variegata, Pelamis ornata), des bekanntesten Vertreters der Sippe, ist ein dunkles Braunschwarz, die der Unterseite ein lichtes Hellbraun, Ockergelb oder Weiß; beide Farben, welche sich scharf von einander scheiden oder durch eine lichtere Linie von einander getrennt werden, gehen in der Schwanzgegend in einander über, so daß hier Bänder und Flecke entstehen. Die Länge des Thieres erreicht nur ausnahmsweise einen Meter.

Die Plättchenschlange ist die gemeinste und bekannteste Art ihrer Familie; denn ihr Verbreitungskreis erstreckt sich von Otaheiti bis nach Indien und von Madagaskar bis Panama. Sie kommt häufig vor in der Nähe der Küsten von Bengalen, Malabar, Sumatra, Java, Celebes, China und Port Jackson.

[444] Erfahrene Schiffer, welche das Indische Weltmeer zu wiederholten Malen durchkreuzten und sich gewöhnten, auf dessen Erscheinungen zu achten, sehen es als ein Zeichen von der Nähe des Landes an, wenn sie Seeschlangen wahrnehmen; denn diese entfernen sich nur ausnahmsweise von den Küsten, die erwachsenen, wie es scheint, immer noch eher als die jungen, da letztere, laut Cantor, stets viel häufiger gefangen werden als jene. Eine gewisse Nähe des Landes scheint Bedingung für ihr Leben zu sein; Küstenthiere aber sind sie ebensowenig als Bewohner weiter inselloser Seeflächen, so leicht es ihnen auch werden dürfte, diese zu durchwandern und so bestimmt sie zu Zeiten, vielleicht bewogen durch geschlechtliche Triebe, dem Strande mehr als sonst sich nähern. Ihr Lieblingsaufenthalt sind die breiten Meeresarme zwischen den Inseln, wahrscheinlich dem hier verhältnismäßig ruhigem Wasser zu gefallen. Allerdings hat man sie zuweilen auch in hohem Meere angetroffen, dann aber immer als verschlagene betrachtet, welche durch Stürme gewaltsam weiter geführt worden waren. Im Jahre 1837 wurden die Ansiedler Neuseelands höchst unangenehm überrascht durch die Entdeckung, daß sich in der Nähe ihrer Insel eine große Menge von Seeschlangen eingefunden hatte; die Befürchtungen aber, welche sie an das Erscheinen der giftigen Thiere knüpften, erfüllten sich glücklicherweise nicht: denn die fremden Gäste verschwanden bald wieder, sei es, weil sie zurück wanderten, sei es weil sie in der Fremde verkamen. Aehnliches will man auch in der Nähe von Panama beobachtet haben. Bis in das Atlantische Weltmeer hat sich, so viel bis jetzt bekannt, noch niemals eine derartige Schlange verirrt. Zuweilen geschieht es, daß sie mit der Flut in den Küstenflüssen emporgeführt werden; aber auch hier bemerkt man sie immer nur kurze Zeit, weil sie nicht im Stande sind, in süßen Gewässern zu leben. Russell, Cantor und Fayrer erfuhren, daß alle Seeschlangen, welche lebend in ihren Besitz kamen, zwei oder drei, höchstens zehn Tage nach ihrer Gefangennahme verendeten, selbst wenn man sie im Salzwasser hielt; und auch andere Beobachtungen beweisen, daß unsere Schlangen in demselben Sinne Seethiere sind wie Wale oder Weltmeervögel, daß sie außerhalb des Meeres nicht bestehen können. Günther glaubt, von dem Baue der Plattschwänze, insbesondere den entwickelten Bauchschildern und seitlich gestellten Nasenlöchern auf theilweises Landleben zu schließen dürfen, und hält es für möglich, daß wenigstens die Arten dieser Sippe zeitweilig auch auf schlammigem Boden jagen, vermag aber seine Ansicht noch durch keine einzige sie bestätigende oder auch nur bestärkende Beobachtung zu unterstützen.

Ueber die Lebensweise sind wir, wie leicht erklärlich, noch keineswegs genügend unterrichtet. Abweichend von den Ordnungsverwandten sieht man die Seeschlangen gewöhnlich in sehr großer Anzahl beisammen, zuweilen in Gesellschaften, welche auf eine Strecke hin das Wasser förmlich erfüllen mit ihrer Menge. Sie schwimmen hier mit hochgehaltenen Köpfen, unter ähnlichen Bewegungen wie andere Schlangen auch, übertreffen diese, mindestens alle nicht zeitlebens im Wasser lebende Arten, aber bei weitem durch die Leichtigkeit, Zierlichkeit und Anmuth, wie sie die Wellen zertheilen. Ihr breiter Ruderschwanz, die auf der Oberseite gelegenen, durch eine Klappe verschließbaren Nasenlöcher, die geräumigen Lungen und selbst der kleine Kopf und dünnwalzige Vordertheil oder die seitliche Zusammenpressung ihres ganzen Leibes, vielleicht sogar die eigenthümlichen Schuppen vereinigen sich, um sie zu hochbegabten Seeraubthieren zu stempeln. Der Schwanz, welcher bei vielen Arten zugleich als Greifwerkzeug dienen kann, entspricht in jeder Beziehung dem der Fische, treibt sie mit Pfeilesschnelle durch die Wogen und wird zum Anker, wenn sie über Korallenbänken oder Felsblöcken ruhen wollen; die hochgelegenen Nasenlöcher gestatten ihnen, in der bequemsten Weise Luft zu schöpfen, und ihre geräumigen Lungen, länger als alle übrigen Schlangen unter Wasser zu verweilen, der dünne Hals endlich, eine Beute durch jähen Vorstoß oder gewandte seitliche Bewegungen mit Sicherheit zu erfassen, mindestens tödtlich zu verwunden. Alle Beobachter, welche sie in dem klaren Wasser schwimmen sahen, stimmen überein in der Bewunderung ihrer ebenso gewandten als behenden Bewegungen. Bei ruhigem Wetter liegen sie anscheinend schlafend an der Oberfläche, sind nicht gerade scheu, geben sich aber doch auch [445] nicht sorgloser Ruhe hin. Zuweilen stört sie ein zwischen ihnen dahinsegelndes Schiff kaum in ihrem Treiben, ein anderes Mal regt sie das geringste, ihnen verdächtig erscheinende Geräusch, das Herannahen eines Bootes, auf: sie entleeren ihre Lungen, tauchen in die Tiefe hinab, und eine Reihe von aufsteigenden Luftperlen ist alles, was von ihrem Vorhandensein noch Kunde gibt. Daß sie in beträchtliche Tiefen hinabsinken, hat die Untersuchung ihres Magens erwiesen, daß sie unter Wasser auch längere Zeit der Ruhe pflegen, bestimmte Beobachtung dargethan. Als man beabsichtigte, auf den Basselsfelsen, den Ueberresten der von der See verschlungenen Giriinseln, einen Leuchtthurm zu gründen, bemerkte man bei der ersten Landung unter den hunderten und tausenden von Fischen, welche die zahlreichen Höhlen dieser Felsen belebten, eine Menge von Seeschlangen, darunter einzelne von anderthalb Meter Länge, welche hier zusammengeringelt lagen, der Ruhe pflegten und die Störung so übel nahmen, daß sie wüthend nach den Stangen bissen, mit denen man die Löcher untersuchte. Singalesen, welche den europäischen Baumeistern zur Führung dienten, versicherten, daß die Seeschlangen nicht allein tödtlich vergiften, sondern ihren Gegner auch durch Umschlingung zu schädigen suchen sollen. Ueberhaupt stimmen die neueren Beobachter in dem einen überein, daß diese Schlangen keineswegs träge oder gutmüthige, sondern im Gegentheile höchstbehende, jähzornige und wüthende Geschöpfe sind, welche in ihrem Elemente, genau ebenso wie die Giftschlangen auf dem Lande, ingrimmig nach jedem vermeintlichen oder wirklichen Gegner beißen, hierbei auch wohl sich selbst verletzen. Im Verhältnisse zu ihrer zahllosen Menge, geschieht es allerdings selten, daß sie einen Menschen beißen; dies aber beruht einzig und allein in der Art und Weise, wie der Mensch ihr Element besucht und in ihrer Scheu vor jeder Störung. Die flachen Stellen, auf denen sie sich aufhalten, betritt so leicht kein Fischer und vor dem ankommenden Boote ziehen sie sich, wenn auch nicht immer, so doch in der Regel, zurück: unvorsichtig Badende aber werden nicht allzuselten von ihnen gebissen, und die beim Fischen an das Land gezogenen würden viel Unheil anrichten, wären die Fischer nicht vollständig mit der Gefahr vertraut, welche für sie ungeschickte Behandlung der unerwünschten, oft in nur zu großer Anzahl gewonnenen Beute im Gefolge haben kann. Die Furcht aller eingeborenen Fischer vor den Seeschlangen ist durchaus begründet; denn der Biß derselben kommt in seiner Wirkung mit dem anderer Furchenzähner vollständig überein. Hiervon haben sich die indischen Forscher, namentlich Russell und Cantor, durch angestellte Versuche genügend überzeugt, und wenn Siebold beobachtete, daß Matrosen gefangene Seeschlangen durch die Hand zogen, ohne gebissen zu werden, so wissen wir andererseits auch, daß englische Seefahrer das Gegentheil erfahren und infolge des Bisses ihr Leben lassen mußten.

Als im Jahre 1837 das englische Kriegsschiff »Algerine« auf der Rhede von Madras vor Anker lag, wurde eine zwei Meter lange Seeschlange gefangen und von einem der Schiffsleute so lange betrachtet und begriffen, bis der Mann am Zeigefinger der rechten Hand einen Biß erhalten hatte. Er achtete der kleinen Wunde wenig, umsomehr, als er sich zu erinnern glaubte, von Wasserschlangen gebissen worden zu sein, ohne üble Folgen verspürt zu haben. Eine halbe Stunde nach dem Bisse frühstückte er, kleidete sich an und begab sich ungefähr zwei Stunden später auf Deck. Hier erbrach er sich plötzlich; bald darauf fiel der Puls herab, setzte auch zeitweilig aus; die Augensterne erweiterten sich und verengerten sich wieder unter dem Einflusse des Lichtes; aus der Haut brach kalter Schweiß, und der Ausdruck des Gesichtes wurde zusehends ängstlicher, bekundete mehr und mehr allgemeines und schweres Kranksein. Bald stellte sich auch Lähmung des Kehlkopfes ein, welche das Athmen wesentlich erschwerte; die Ränder der Wunde und die benachbarten Theile der Hand schwollen an; die Geschwulst theilte sich später der ganzen rechten Seite mit, und Hals und Gesicht nahmen eine gesprenkelte, dunkel purpurfarbene und graue Färbung an. Der Arzt verordnete verschiedene Mittel, der Kranke strengte sich auch an dieselben einzunehmen, vermochte dies jedoch nicht und war erst nach einem länger währenden heißen Bade im Stande, die Arzneien hinunterzuschlucken, doch nur, um sie, gleichzeitig mit einer dunklen, kleberigen Flüssigkeit, wieder [446] auszubrechen. Ungefähr zwanzig Minuten nach dem Bade vermehrten sich die Krampfanfälle, unter denen der Kranke schon von Anfang an gelitten, und die dunkle Färbung verbreitete sich über den ganzen Leib. Das Athmen wurde zunehmend schwieriger; eine dunkelbraune, faserige Masse floß aus dem Munde; Bewußtlosigkeit stellte sich ein, und noch vor Ablauf der vierten Stunde war der Mann todt.

Ein zweiter ebenso unglücklich verlaufender Fall ereignete sich im Mai des Jahres 1869 und betraf einen Schiffskapitän, welcher beim Baden im Wasser gebissen worden war. Die Wunde schmerzte ihn so wenig, daß der Mann glaubte, von einer Krabbe gezwickt worden zu sein. Auch später merkte er von einer Vergiftung nicht das geringste, sprach längere Zeit mit einem seiner Freunde, unterhielt sich mit dessen Kindern, spielte und sang, befand sich überhaupt in der besten Stimmung und verspürte nur dann und wann ein eigenthümliches, über seinen ganzen Körper verlaufendes Glühen, welches ihm aber eher angenehm als beschwerlich wurde und sein Aussehen nur insofern veränderte, als es den Freund zu der Bemerkung veranlaßte, niemals habe der Kapitän wohler ausgesehen als heute. Bei der Rückkehr auf sein Schiff, etwa drei Stunden nach dem Bade, wurde ihm die Zunge und damit auch das Sprechen schwer, und nach und nach bemerkte er, daß eine anfänglich kaum wahrnehmbare Steifheit seiner Glieder sich immer weiter verbreitete. Er nahm etwas Branntwein und sandte nach dem Arzte, welcher auch bald erschien und Arznei verordnete, aber erst später durch einen Burmanen auf die wirkliche Ursache der Krankheit aufmerksam gemacht werden mußte. Bei genauerer Untersuchung der gebissenen Stelle, seitlich der Achillessehne, nahe dem Knöchel, fand man zwei kleine Wunden, welche kaum Entzündung hervorgerufen hatten und nicht viel anders als Mückenstiche aussahen. Der Arzt griff hierauf zu den ihm heilsam erscheinenden Mitteln, ließ den Kranken auch oft Branntwein und Hanfabsud trinken; alle Mittel aber fruchteten nicht mehr. Denn der Kapitän wurde kränker und kränker und erlag, einundsiebzig Stunden nach dem Bisse, der Vergiftung.

Cantor ließ durch eine anderthalb Meter lange Wasserschlange einen Vogel beißen, welcher unmittelbar darauf sich gelähmt zeigte und nach vier Minuten unter Zuckungen verendete; ein zweiter von derselben Schlange gebissener starb im Verlaufe von zehn Minuten, ein dritter, welcher durch eine verwandte Wasserschlange vergiftet worden war, innerhalb sieben Minuten usw. Besonders beachtenswerth sind die Versuche, welche derselbe Forscher an Kriechthieren und Fischen anstellte. Eine Weichschildkröte (Trionyx gangeticus) wurde von einer Wasserschlange (Hydrophis schistosus) in das Maul gebissen. Fünf Minuten darauf begann sie die gebissene Stelle mit dem einem Fuße zu kratzen und fuhr damit eine Zeit lang fort; sechzehn Minuten später aber konnte sie es nicht mehr, weil ihre Glieder gelähmt und unbeweglich waren; nach Verlauf von ferneren vierzehn Minuten war sie todt. Abgesehen von der unbedeutenden Veränderung, welche der gebissene Theil erlitten hatte, bemerkte man nichts ungewöhnliches an der Leiche des Thieres. Eine zweite Schildkröte derselben Art starb sechsundvierzig Minuten nach dem Bisse. Eine Baumschlange wurde drei Minuten, nachdem sie gebissen war, unruhig, kroch von einer Ecke ihres Käfigs in die andere, hatte aber schon kurze Zeit darauf den Hintertheil ihres Leibes nicht mehr in ihrer Gewalt, sperrte in der sechzehnten Minute nach ihrer Vergiftung krampfhaft das Maul auf und verendete innerhalb einer halben Stunde. Ein großer Kropffisch (Tetraodon potoca), welcher von einer anderthalb Meter langen Ruderschlange gebissen worden war, schwamm während der ersten drei Minuten nach dem Bisse munter in einer mit Seewasser gefüllten Wanne umher, bewegte nach Ablauf dieser Zeit heftig den Schwanz, vermochte nicht mehr eine bestimmte Richtung einzuhalten und starb binnen zehn Minuten nach dem Bisse.

Aus allen diesen Versuchen ergibt sich, daß die Seeschlangen in ihrem Elemente ebenso furchtbar sind als die verwandten Giftschlangen auf dem Lande.

Die Nahrung aller Seeschlangen besteht, wie selbstverständlich, in Fischen und Krebsthieren; ersteren stellen die erwachsenen, letzteren die jungen nach. Günther fand in den aufgeschnittenen [447] Magen verschiedener Seeschlangen kleine Fische von fast allen Familien, welche mit ihnen dieselben Meere bewohnen, darunter auch solche mit sehr starken und spitzigen Dornen und anderen stechenden Horngebilden. Eine derartige Bewaffnung kann die Fische ebenso wenig vor den Seeschlangen schützen, als diese an dem Verschlingen der Beute behindern. Sie tödten durch Gift und kümmern sich vor und nach dem Tode der Beute um deren Schutzwaffen nicht im geringsten, im letzteren Falle schon deshalb nicht, weil sie alle Fische mit dem Kopfe voran verschlingen. Alte Seeschlangen sind sehr gefräßig. Gewöhnlich betreiben sie ihre Jagd in den oberen Wasserschichten, bei stürmischem Wetter aber in größeren Tiefen. An Gefangenen hat man beobachtet, daß das Auge einer bedeutenden Ausdehnung und Zusammenziehung fähig ist, also in sehr verschiedenen Tiefen seine Dienste thun kann. Volles, d.h. nicht durch Wasser gebrochenes Tageslicht wirkt so heftig auf das Auge ein, daß sich der Stern bis zu einem Pünktchen zusammenzieht, und die Thiere, wie aus ihren ungeschickten Bewegungen hervorgeht, förmlich geblendet sind.

Ueber die Fortpflanzung der Seeschlangen ist man längere Zeit in Zweifel gewesen, neuerdings aber belehrt worden. Die im vorstehenden vielfach erwähnten Ruderschlangen (Hydrophis schistosus und Hydrophis cyanocinctus) paaren sich, nach Cantors Beobachtungen, im Februar und März, umschlingen sich während der Begattung und treiben vereinigt längere Zeit auf den Wellen umher, durch wechselseitige Bewegungen sich forthelfend. Ueber die Dauer der Trächtigkeit konnte sich Cantor nicht vergewissern, glaubt aber, daß dieselbe etwa sieben Monate beanspruchen mag. Die Jungen sprengen die Eischale bei ihrer Geburt und führen von nun an das Leben ihrer Eltern.

Als Feinde der Seeschlangen hat man die ostindischen Seeadler und die Haifische kennen gelernt. In dem Magen der letzteren fand Peron regelmäßig Ueberreste unserer Kriechthiere, welche höchst wahrscheinlich während ihres Schlafes gefangen und ohne Furcht vor den Giftzähnen in dem weiten Schlunde begraben worden waren. Nicht minder gefährlich als die furchtbaren Würger der See und wohl auch andere große Raubfische scheinen ihnen heftige Stürme zu werden, welche sie oft massenweise an das Land schleudern. Hier sind sie verloren, falls nicht eine ihnen freundliche Welle sie wiederum in die heimische Tiefe zurückführt. So gewandt sie hier sich benehmen, so ungeschickt und hülflos erscheinen sie auf trockenem Lande. Sie versuchen kaum zu kriechen, kaum einen Theil ihres Leibes zu bewegen, beißen zwar anfänglich noch wüthend um sich, ermatten aber bald und vergessen dann sogar, ihre furchtbaren Waffen zu gebrauchen. Das Licht blendet sie, der ungewohnte Aufenthalt raubt ihnen nicht allein ihre Kraft, sondern, so will es scheinen, auch ihre Besinnung. Nach wenig Tagen verenden sie ebenso sicher wie an das Land geschleuderte Wale. Den genannten Feinden und feindlichen Gewalten gesellt sich der Mensch. Kein eingeborener Fischer wirft die Seeschlangen, welche er unter allerlei Fischen mit dem Netze an das Land zieht, ohne Noth wieder in das Wasser, sondern jeder sucht ihrer so viele umzubringen, als er vermag. Erheblicher Schaden erwächst ihnen dadurch ebenso wenig wie durch ihre sämmtlichen übrigen Feinde. Das Meer schützt sie leider besser, als zu wünschen wäre, und ihre, wenn auch nicht auffällige, so doch nicht unerhebliche Vermehrungsfähigkeit gleicht alle Verluste, welche ihr Geschlecht erleidet, rasch wieder aus.

Mit den Vipern beginnt nach unserer Eintheilung die Reihe derjenigen Giftschlangen, welche von einzelnen Forschern in einer besonderen Unterordnung vereinigt und Röhrenzähner (Solenoglypha) genannt wurden. Ihr dicker Leib, der flache, dreieckige, nicht mit Schildern getäfelte Kopf, der kurze, stumpfe Schwanz, der verkümmerte, einzig und allein Giftzähne und zwar ungefurchte Gifthaken tragende Oberkiefer und das senkrecht geschlitzte Auge endlich unterscheiden sie allerdings durchgängig, aber doch nicht in allen Fällen von den Giftnattern und Seeschlangen, und einzelne Arten von ersteren treten außerdem als Bindeglieder auf, so daß die Gründe, welche zu einer so weit gehenden Trennung berechtigen könnten, hinfällig erscheinen. Wir zersplittern daher [448] die so natürlich und faßlich umgrenzte Unterordnung nicht und betrachten die Vipern und die ihnen verwandten Lochottern einfach als anderweitige Familien der Giftschlangen insgemein.

Buchempfehlung

Stifter, Adalbert

Zwei Schwestern

Camilla und Maria, zwei Schwestern, die unteschiedlicher kaum sein könnten; eine begnadete Violinistin und eine hemdsärmelige Gärtnerin. Als Alfred sich in Maria verliebt, weist diese ihn ab weil sie weiß, dass Camilla ihn liebt. Die Kunst und das bürgerliche Leben. Ein Gegensatz, der Stifter zeit seines Schaffens begleitet, künstlerisch wie lebensweltlich, und in dieser Allegorie erneuten Ausdruck findet.

114 Seiten, 6.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Romantische Geschichten III. Sieben Erzählungen

Romantik! Das ist auch – aber eben nicht nur – eine Epoche. Wenn wir heute etwas romantisch finden oder nennen, schwingt darin die Sehnsucht und die Leidenschaft der jungen Autoren, die seit dem Ausklang des 18. Jahrhundert ihre Gefühlswelt gegen die von der Aufklärung geforderte Vernunft verteidigt haben. So sind vor 200 Jahren wundervolle Erzählungen entstanden. Sie handeln von der Suche nach einer verlorengegangenen Welt des Wunderbaren, sind melancholisch oder mythisch oder märchenhaft, jedenfalls aber romantisch - damals wie heute. Nach den erfolgreichen beiden ersten Bänden hat Michael Holzinger sieben weitere Meistererzählungen der Romantik zu einen dritten Band zusammengefasst.

- Ludwig Tieck Peter Lebrecht

- Friedrich de la Motte Fouqué Undine

- Ludwig Achim von Arnim Isabella von Ägypten

- Clemens Brentano Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl

- E. T. A. Hoffmann Das Fräulein von Scuderi

- Joseph von Eichendorff Aus dem Leben eines Taugenichts

- Wilhelm Hauff Phantasien im Bremer Ratskeller

456 Seiten, 16.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum