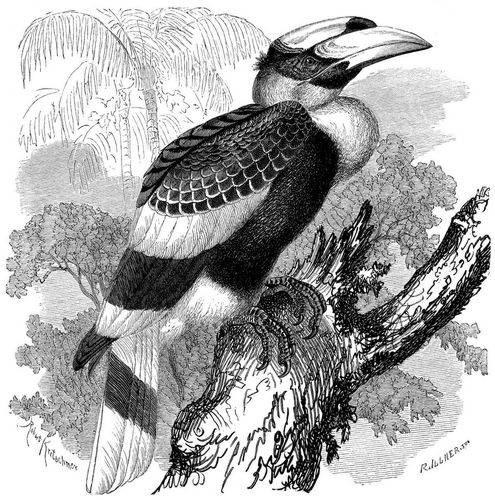

Doppelhornvogel (Buceros bicornis)

[277] »Homraï« oder »Homray« nennen die Nepalesen, »Garuda« die Waldbewohner Südindiens, »Banrao« oder »König der Wälder« die Masuriner, »Malah-Moraykey« oder »Tongeber der Waldungen« und »Burong Undan« die Malaien den Doppelhornvogel (Buceros bicornis, cavatus, cristatus und Homrai, Dichoceros und Homraius bicornis). Sein Gefieder ist der Hauptsache nach schwarz; der Hals, die Spitzen der oberen Schwanzdecken, der Bauch und die [277] Unterschwanzdeckfedern, ein Flügelfleck, die Handschwingen an der Wurzel, sämmtliche Schwingen an der Spitze und endlich die Steuerfedern, mit Ausnahme eines breiten, schwarzen Bandes vor der Spitze, sind mehr oder weniger reinweiß. Nicht selten sehen die Hals- und Flügelfedern gilblich aus, infolge einer stärkeren Einfärbung mit dem Fette der Bürzeldrüse. Das Auge ist scharlachroth, der Oberschnabel, einschließlich des Aufsatzes, roth, in Wachsgelb übergehend, der Unterkiefer gelb, roth an der Spitze, der Raum zwischen dem Aufsatz und dem Schnabel von vorn gesehen schwärzlich, ein schmaler Streifen, welcher auf der Firste des Schnabels dahinläuft, dunkelbraun, der Wurzeltheil des Schnabels bleischwarz, die nackte Augenhaut schwarz, der Fuß dunkelbraun.

Die Länge beträgt 1,2 Meter, die Fittiglänge 50 bis 52 Centimeter, die Schwanzlänge 44 Centimeter, die Länge des Schnabels 26 Centimeter, vom hinteren Theil des Aufsatzes bis zur Spitze 34 Centimeter, der Aufsatz selbst mißt 20 Centimeter in der Länge und 8,5 Centimeter in der Breite.

Der Homraï verbreitet sich über die Hochwaldungen Indiens, vom äußersten Süden an bis zum Himalaya und von der Malabarküste an bis nach Assam, Arrakan, Tenasserim, Burma und der Malaiischen Halbinsel, kommt übrigens auch auf Sumatra vor. Laut Jerdon haust er in Indien [278] an Bergwänden bis funfzehnhundert Meter über dem Meere, meist aber tiefer, gewöhnlich paarweise, seltener in kleinen Flügen; laut Hodgson, dem wir eine nach Form und Gehalt mustergültige Schilderung des Auftretens und Wesens verdanken, bewohnt er in Nepal alle niederen Gebirgszüge zwischen Haridwar im Westen bis Assam im Osten, dringt auch, dem Laufe der Ströme folgend, tief in das Innere des Gebirges vor, hält sich jedoch in solchem Falle ausschließlich an die Thäler und steigt niemals zu den luftigen Gipfeln der benachbarten Hochberge empor. Eingeborene, welche mit dem Vogel und seinem Leben wohl vertraut waren, versicherten Hodgson, daß er nur den Winter in gedachten Thälern verbringe, mit Eintritt der warmen Jahreszeit dagegen, Ende Februars etwa, den Hochbergen im Norden zuwandere; Hodgson bezweifelt jedoch die Thatsächlichkeit dieser Angaben und ist geneigt, zu glauben, daß der Doppelhornvogel nicht wirklich wandert oder zieht, sondern nur in einem beschränkten Gebiete umherstreicht, je nachdem Wärme oder Kälte, Fruchtreife und Brutgeschäft ihm einen Theil seines Wohnkreises verleiden oder besonders annehmlich erscheinen lassen.

Malerisch und gestaltsam schildert Hogdson das Auftreten und Wesen des Homraï. Der Vogel wählt mit Vorliebe offene und bestellte Rodungen, wie sie in der Nähe der Flüsse mitten in den Waldungen angelegt werden, zu seinem Aufenthalte. Er lebt gesellig und zeichnet sich durch seine ernsten und ruhigen Gewohnheiten und Bewegungen ebenso aus wie durch Selbstvertrauen und Würde. Auf dem Wipfel eines hohen phantastischen Baumes sieht man die großen absonderlichen und selbstbewußten Vögel stundenlang bewegunglos sitzen, ihren Hals eingezogen und fast versteckt zwischen den Flügeln, den Leib auf die Fußwurzeln niedergebogen. Gelegentlich erhebt sich einer zu kurzem Fluge, in der Regel in Begleitung eines oder zweier Gefährten, und strebt einem anderen hohen Baume zu. Niemals begibt er sich, so weit Hodgsons Beobachtungen reichen, zum Boden herab oder setzt sich auch nur auf einen niedrigen Baum. Zwanzig oder dreißig dieser Vögel findet man gewöhnlich in unmittelbarer Nachbar schaft, sechs oder acht auf demselben Baume, vorausgesetzt, daß dieser groß sei, und hier verweilen sie, wie bemerkt, stundenlang mit dem unwandelbaren, würdigen Ernste von Richtern, dann und wann einige halb unterdrückte Laute ausstoßend, welche ebenso seltsam sind wie ihre Gestalt und Sitten. Diese Laute erinnern an das Quaken eines Ochsenfrosches, übertreffen dasselbe auch kaum an Stärke. Wenn aber der unerbittliche Jäger solcher feierlichen Versammlung sich aufdrängt und, ohne tödtlich zu verwunden, einen der Vögel vom Baume herabschießt, setzt ihn das brüllende Geschrei des gefährdeten Homraï in höchstes Erstaunen. Denn mit nichts anderem kann man die dann vernehmbaren heftigen Laute vergleichen, als mit dem Schreien eines Esels. Ihre Gewalt ist außerordentlich und wohl eine Folge der ungewöhnlich knochigen Luftröhre und Stimmritze.

Alle übrigen Beobachter treten dieser Schilderung im wesentlichen bei; doch bemerkt Jerdon, daß er niemals, weder im südlichen Indien noch in Sikim, größere Gesellschaften als solche von fünf und sechs und selbst sie nur selten gesehen habe. Er bezeichnet den Doppelhornvogel im allgemeinen als einen stillen Gesellen, welcher bloß dann und wann ein tiefes, jedoch nicht lautes Krächzen ausstößt, fügt dem aber hinzu, daß gelegentlich, wenn eine Gesellschaft sich zusammenfindet, auch überaus laute, rauhe und unangenehme Schreie vernommen werden. »Die Stimme«, bestätigt Tickell, »erregt das Echo, und es wird einem zuerst schwer, zu glauben, daß ein Vogel solche Töne von sich gibt. Wie bei anderen Arten wird das Geschrei ebensowohl beim Einathmen als beim Ausstoßen der Luft hervorgebracht.« Nach meinen Beobachtungen angefangenen Homraïs lassen sich die einzelnen abgebrochenen Laute, welche man vernimmt, am besten mit dem Bellen eines mittelgroßen Hundes vergleichen und etwa durch die Silben »Karok« oder »Krok« ausdrücken. Bei jedem dieser Laute erhebt der Vogel Hals und Kopf, so daß der Schnabel fast senkrecht steht, und senkt ihn dann wieder abwärts.

»Der Homraï«, so fährt Hodgson fort, »fliegt mit ausgestrecktem Halse und eingezogenen Beinen, wagerecht gehaltenem und etwas ausgebreitetem Schwanze. Sein ermüdender Flug beschreibt [279] eine gerade Linie und wird unterhalten durch schwerfällige, gleichmäßige, aber rasch nach einander wiederholte Schläge der Flügel, welche, obschon sie groß genug sind, doch verhältnismäßig kraftlos zu sein scheinen, wahrscheinlich infolge des lockeren Zusammenhaltes der Wirbelsäule.« Alle Flügelschläge werden von einem lauten, sausenden Geräusche begleitet, welches nach Jerdon noch in einer Entfernung von einer englischen Meile vernehmbar sein soll. Auf dem Boden ist der Doppelhornvogel, wenn auch nicht gänzlich fremd, so doch sehr ungeschickt. Seine Füße sind nicht zum Gehen, wohl aber bewunderungswürdig geeignet, einen starken Zweig zu umklammern. Auch bieten die Bäume, wie Hodgson hervorhebt, dem Vogel alles, was er zum Leben bedarf, Nahrung und Ruhe auf derselben Stelle, so daß er der Nothwendigkeit überhoben ist, auf den Boden herabzukommen. Gefangene haben mich belehrt, daß diese Angabe des trefflich beobachtenden Forschers nicht ganz richtig ist. Dann und wann fällt es, wie wir sehen werden, dennoch einem Homraï ein, das Gezweige zu verlassen und auf den Boden herabzufliegen.

Hodgson glaubt, den Homraï als fast ausschließlichen Fruchtfresser bezeichnen zu dürfen. »Daß er ein solcher wenigstens zu gewissen Zeiten ist«, meint er, »steht außer aller Frage. Denn der Magen von sechs oder acht Vögeln, welche ich im Januar und Februar erlegte und untersuchte, enthielt einzig und allein die Frucht der heiligen Feige. Besagte Frucht ist es, welche fast alle Beobachter unseren Vogel fressen sahen, und Feigen überhaupt, ebensowohl wilde wie in Gärten gezogene, zieht er unzweifelhaft jeder anderen Frucht vor. Jedoch beschränkt er sich auf dieselbe, sondern verzehrt je nach Umständen bald die eine bald die andere.« In Fruchtgärten wird er, laut Horne, zuweilen sehr lästig. Im Jahre 1867 wurde der Garten des genannten Berichterstatters von den Homraïs so arg heimgesucht, daß ein Dutzend von ihnen abgeschossen werden mußte. Sie erschienen auf den Bäumen, kletterten hier fast wie Papageien umher, indem sie den Schnabel zu Hülfe nahmen und entleerten die Kronen von allen Früchten, welche an ihnen hingen. In dem betreffenden Garten standen Orangebäume, welche sehr große, süße, lockerschalige Früchte trugen. Diese fand der genannte oft dem Anscheine nach unberührt am Zweige hängen, innerlich aber vollständig entleert. Daß man nach solchen Wahrnehmungen den Homraï als ausschließlichen Pflanzenfresser betrachtet, wird erklärlich; Beobachtungen angefangenen aber erschüttern eine solche Anschauung wesentlich. Auch hier nehmen zwar die Hornvögel Früchte aller Art mit Vorliebe an, einige Sorten von diesen so ungemein begierig, daß man dieselben als Leckerbissen betrachten darf; außer Pflanzennahrung aber verlangen sie auch thierische Stoffe. Einzelne von ihnen zeigen sich als förmliche Raubthiere, welche jedes lebende und schwächere Wesen in ihrer Nähe überfallen und umbringen. Sie entvölkern ein Fluggebauer, in welches man sie bringt, in kürzester Frist. Denn trotz ihres anscheinend ungeschickten Wesens wissen sie sich ihrer Mitbewohner bald zu bemächtigen, lauern, ruhig auf einer und derselben Stelle sitzend, auf den unachtsamen Vogel, welcher in ihre Nähe kommt, fangen ihn durch plötzliches Hervorschnellen des Schnabels im Sitzen oder im Fliegen, schlagen ihn einigemal gegen den Boden, stellen sich sodann mit dem Fuße auf die glücklich erlangte Beute und verzehren dieselbe mit so ersichtlichem Behagen, daß man schwerlich an unnatürliche, erst in der Gefangenschaft erlernte Gelüste glauben darf. Jeder Bissen, welchen sie nehmen, wird vorher in die Luft geworfen und mit dem Schnabel wieder aufgefangen. Ihre Fertigkeit in dieser Beziehung ist überraschend und steigert sich durch Uebung bald so, daß sie die ihnen zugeworfenen Leckereien fast unfehlbar ergreifen, mögen dieselben kommen, von welcher Seite sie wollen. Dagegen bestätigen die gefangenen Homraïs eine Angabe Hodgsons wenigstens bis zu einem gewissen Grade. Sie verschmähen zwar nicht gänzlich das Wasser, wie der genannte behauptet, trinken aber in der That nur äußerst selten: bei ausschließlicher Fütterung mit frischen Früchten nur alle vierzehn Tage, bei gemischter Nahrung hingegen alle drei bis vier Tage einmal.

Ueber das Brutgeschäft liegen mehrere Beobachtungen vor. »Wenn das Weibchen«, sagt Mason, »seine fünf bis sechs Eier gelegt hat, wird es von dem Männchen so vollständig mit Lehm eingemauert, daß es eben nur seinen Schnabel durch die Oeffnung stecken kann. So bringt dasselbe [280] nun die Brutzeit zu, und es würde sein Leben verwirken, wenn es die Wand des Kerkers durchbrechen wollte. Um es für den Verlust der Freiheit zu entschädigen, ist das Männchen eifrig beschäftigt, ihm Früchte zuzutragen, und zwar bringt es alle Speisen unzerstückelt, weil das Weibchen eine angebrochene Frucht nicht anrühren würde.« Es bedarf kaum der Erwähnung, daß der letztere Theil der Angaben Masons auf Erfindung, beziehentlich auf gläubiger Hinnahme fabelhafter Erzählungen der Eingeborenen beruht; der erstere Theil der Mittheilungen aber ist richtig. Tickell vervollständigt Masons Angaben. »Am sechzehnten Februar 1858«, so erzählt er, »erfuhr ich von den Bewohnern des Dorfes Karen, daß ein großer Hornvogel in der Höhlung eines benachbarten Baumes brüte, und daß schon seit einigen Jahren derselbe Platz von einem Paare benutzt worden war. Ich besuchte die Brutstelle und bemerkte, daß die Höhlung sich in dem Stamme eines fast geraden, auf funfzehn Meter vom Boden astlosen Baume befand. Die Höhle war mit einer dicken Lehmlage bis auf eine kleine Oeffnung verschlossen, durch welche das Weibchen den Schnabel stecken und vom Männchen gefüttert werden konnte. Einer der Dorfbewohner kletterte mit vieler Mühe an dem Baume empor, indem er Bambusstöcke in den Stamm trieb, und begann den Lehm wegzuräumen. Während er beschäftigt war, ließ das Männchen laute, röchelnde Töne vernehmen, flog aber ab und zu und kam dicht an uns heran. Die Eingeborenen schienen es zu fürchten und behaupteten, daß sie von ihm angegriffen werden würden; ich hatte deshalb meine Noth, sie abzuhalten, es zu tödten. Als die Höhlung genügend geöffnet war, steckte der emporgekletterte Mann seinen Arm in das Innere, wurde aber vom Weibchen so heftig gebissen, daß er den Arm schnell zurückzog und fast zu Boden gestürzt wäre. Nachdem er die Hand mit einigen Lappen umhüllt hatte, gelang es ihm, den Vogel herauszuziehen: ein erbärmlich aussehendes Geschöpf, häßlich und schmutzig. Das Thier wurde herabgebracht und auf dem Boden freigelassen, hüpfte hier, unfähig zu fliegen, umher und bedrohte die umstehenden Leute mit seinem Schnabel. Endlich erkletterte es einen kleinen Baum und blieb hier sitzen, da es viel zu steif war, als daß es hätte seine Flügel gebrauchen und mit dem Männchen sich vereinigen können. In der Tiefe der Höhle, ungefähr einen Meter unter dem Eingange, lag ein einziges, schmutzig lichtbräunliches Ei auf Mulm, Rindenstückchen und Federn. Außerdem war die Höhle mit einer Masse faulender Beeren gefüllt. Das Weibchen war von dem Oele seiner Bürzeldrüse gelb gefärbt.« An einer anderen Stelle versichert Tickell, mit eigenen Augen gesehen zu haben, wie das Männchen das Weibchen mit Lehm einmauerte. Nach neuerlichen Beobachtungen Horne's scheint es nun aber, daß auch diese Angabe noch einer Berichtigung bedarf, indem es nicht das Männchen, sondern das Weibchen ist, welches die Höhle verschließt. Horne hatte überaus günstige Gelegenheit, die Vögel beim Nestbaue zu beobachten: »Im April 1868«, so erzählt er, »erhielt ich Mittheilung von zwei Nestern, welche beide in hohlen Baumwollbäumen angelegt waren, nachdem die Vögel mit ihren Schnäbeln den Mulm herausgehoben und so die Höhlung zu erwünschter Weite vervollständigt hatten. In jedem Falle erhielt ich drei Eier, und beide Male schien die Oeffnung mit Kuhdünger oder einer ihm ähnelnden Masse verschlossen zu sein. Ich vermochte jedoch, der großen Höhe wegen, nicht, dies genau zu bestimmen, und da ich jedesmal sechs bis acht englische Meilen weit zu gehen hatte, fehlte mir die Gelegenheit, den Hergang der Sache zu beobachten. Der Vogel, welchen ich aus einem der Nester entnehmen ließ, hatte viele von den ohnehin locker sitzenden Federn verloren, und war in einem sehr schlechten Zustande. Glücklicher als bisher sollte ich zu Ende desselben Monats sein. Auf einer Blöße, sehr nahe bei meiner Veranda, stand, umgeben von anderen Bäumen, ein stolzer Sisubaum mit einer Höhle in der ersten Gabelung, um deren Besitz Papageien und Raken langwierige Streitigkeiten ausfochten. Ich hatte oft gewünscht, daß diese Höhle von Doppelhornvögeln ausersehen werden möge, und war höchst erfreut, wahrzunehmen, daß nach langer Berathung und wiederholter Besichtigung, nach endlosem Schreien der Raken und Kreischen der Papageien ein Pärchen jener Vögel am achtundzwanzigsten April Anstalten traf, sich in Besitz derselben zu setzen. Die Höhlung hatte ungefähr dreißig Centimeter Tiefe und innen genügenden Raum. Am neunundzwanzigsten April begab sich das [281] Weibchen in das Innere und erschien fortan nicht wieder vor der Höhle. Es hatte gerade Platz, um auch seinen Kopf zu verstecken, wenn es verborgen zu sein wünschte oder Unrath von unten nach oben bringen wollte. Die Höhle befand sich etwa drei Meter über dem Boden und meiner Veranda gerade gegenüber, so daß ich jeden Vorgang mit Hülfe eines Fernglases vollkommen genau beobachten konnte. Nachdem das Weibchen sich in das Innere zurückgezogen hatte, zeigte sich das Männchen sehr geschäftig, es zu atzen, und brachte ihm gewöhnlich eine kleine Frucht der heiligen Feige. Am dreißigsten April begann jenes eifrig an dem Verschlusse zu arbeiten und benutzte hierzu vornehmlich seinen eigenen Unrath, welchen es vom Boden der Höhle heraufholte, rechts und links anklebte und mit der flachen Seite seines Schnabels wie mit einer Mauerkelle bearbeitete. Das Männchen sah ich niemals etwas anderes thun als Futter zutragen, niemals auch fand ich eine ausgeworfene Frucht unter dem Baume und immer nur sehr wenig Unrath, welch letzterer dem Anscheine nach von dem Weibchen selbst ausgeworfen wurde, nachdem der Verschluß hergestellt worden war. Das Männchen erschien in der Nähe des Baumes, flog zu der Höhlung, klammerte sich mit den Klauen an der Rinde fest und klopfte mit dem Schnabel an. Auf dieses Zeichen hin erschien das Weibchen und empfing die Frucht, worauf das Männchen wieder davonflog. Die Oeffnung, welche anfänglich bei funfzehn Centimeter Höhe noch drei oder vier Centimeter Breite hatte, wurde zuletzt so eng geschlossen, daß man an der weitesten Stelle eben den kleinen Finger durchstecken konnte. Doch ist hierbei nicht zu vergessen, daß der Schnabel beim Oeffnen immerhin noch einen Spielraum von acht bis zehn Centimeter hatte, da die Oeffnung eine schlitzförmige war. Das Zukleben des äußeren Loches nahm zwei oder drei Tage in Anspruch. Von dieser Zeit an wurde der Unrath des Weibchens, welchen es bisher hauptsächlich zum Verkleben verwendet hatte, ausgeworfen. Ein dritter Nashornvogel, welcher sich in der Gegend umhertrieb, sah dem Hergange aufmerksam zu, stritt sich dann und wann mit dem erwählten Männchen, trug dem Weibchen aber niemals Futter zu. Am siebenten Mai, nachdem ich meiner Meinung nach dem Weibchen genug Zeit zum Legen gegönnt hatte, bestieg ich mit Hülfe einer Leiter den Baum, öffnete das Nest und zog das Weibchen, welches sich in sehr gutem Zustande befand, mit einiger Schwierigkeit aus der Höhlung heraus, um die von mir gewünschten drei Eier zu erhalten. Anfänglich vermochte es kaum zu fliegen, war dies jedoch nach geraumer Zeit wieder im Stande. Die Eingeborenen, welche die Gewohnheiten dieser Vögel sehr gut kennen, erzählten mir, daß das Weibchen die Wand durchbreche, sobald seine dem Ei entschlüpften Jungen nach Futter begehren, und diese Angabe dürfte in der That richtig sein.«

Auch Wallace konnte über das Brutgeschäft des Homraï Beobachtungen sammeln. Seine Jäger brachten ihm ein großes schönes Männchen, welches einer von ihnen geschossen zu haben versicherte, während es das Weibchen fütterte. »Ich hatte«, so erzählt der Reisende, »oft von der sonderbaren Gewohnheit dieser Vögel gelesen, und ging sofort, von mehreren Eingeborenen begleitet, an den Ort. Jenseit eines Flusses und eines Sumpfes fanden wir einen großen, über einem Wasser hängenden Baum, und an seiner unteren Seite, etwa in Höhe von sechs Meter, bemerkten wir ein kleines Loch inmitten einer schlammähnlichen Masse, welche, wie man mir sagte, dazu gedient hatte, die weite Eingangsöffnung der Höhle auszufüttern. Nach einiger Zeit hörten wir das rauhe Geschrei eines Vogels im Inneren und konnten sehen, wie er das weiße Ende seines Schnabels heraussteckte. Ich bot eine Rupie, wenn jemand hinaufsteigen und den Vogel mit den Eiern oder den Jungen herausnehmen wolle. Aber alle erklärten, es sei zu schwierig, und fürchteten sich. Sehr ärgerlich ging ich weg. Etwa eine Stunde später aber hörte ich zu meiner Ueberraschung lautes, heiseres Gekrächze in meiner Nähe. Man brachte mir das Weibchen mit seinen Jungen, welche man in dem Loche gefunden hatte. Dieses letztere war ein höchst seltsamer Gegenstand, so groß wie eine Taube, aber ohne ein Federchen an irgend einer Stelle, dabei außerordentlich fleischig, weich und die Haut halb durchscheinend, so daß das Thier eher einem Klumpen Gallerte mit angesetztem Kopf und Füßen ähnelte, als einem wirklichen Vogel. Die außerordentliche Gewohnheit des Männchens, sein Weibchen einzumauern und es während der Brutzeit und bis zum Flüggewerden [282] der Jungen zu füttern, ist eine jener Thatsachen in der Naturgeschichte, welche wunderbarer sind, als man sich träumen läßt.«

Auch die fernere Entwickelung des jungen Doppelhornvogels scheint langsam zu verlaufen; wenigstens versichert Hodgson, daß er erst im vierten oder fünften Jahre zu voller Ausbildung gelange. Blyth hingegen behauptet nach Beobachtungen angefange nen Doppelhornvögeln, daß drei Jahre zur Entwickelung genügen.

Ueber das Gefangenleben des Vogels theilt Tickell nachstehendes mit. »Der Homraï wird, wenn er jung aufgezogen ist, sehr zahm, bleibt aber immer kühn und bedroht diejenigen, welche er nicht kennt, mit seinem gewaltigen und gefährlichen Schnabel. Einer ließ sich keine Liebkosungen gefallen, wie es kleinere Arten der Familie thun. Er flog im Garten umher, hielt sich hier auf großen Bäumen oder auch auf dem Hausdache auf, kam zuweilen zum Boden herab, hüpfte hier mit schiefen Sprüngen umher, fiel dabei gelegentlich auch auf die Handwurzel nieder und suchte sich im Grase Futter zusammen. Einmal sah man ihn einen Frosch fangen, aber wieder wegwerfen, nachdem er ihn untersucht hatte. Bei seinen morgentlichen Spaziergängen näßte er sich oft das Gefieder ein, dann pflegte er sich, wenn die Sonne kam, mit ausgespannten Flügeln ruhig hinzusetzen, um die Federn wieder zu trocknen. Uebrigens schienen zwei andere gefangene zu beweisen, daß ihnen die Nässe durchaus nicht unangenehm war; denn sie setzten sich oft stundenlang den heftigsten Regengüssen aus und ließen sich vollständig einnässen. Die laute Stimme vernahm man niemals, sondern bloß ein schwaches, murmelndes Grunzen. Seine Gefräßigkeit war großartig; er konnte eine Paradiesfeige ohne Mühe hinabwürgen.« Auch ich habe den Homraï in geräumigen Käfigen nicht selten zum Boden herabkommen sehen. Hier bewegt er sich höchst ungeschickt. Er sitzt auf den Fußwurzeln, nicht aber auf den Zehen, muß sich dabei noch auf den Schwanz stützen, um sich im Gleichgewichte zu erhalten, und vermag nur durch täppische Sprünge, bei denen beide Beine gleichzeitig bewegt werden, sich zu fördern. Gleichwohl durchmißt er in dieser Weise nicht selten weitere Strecken. Im Gezweige ist seine Stellung sehr verschieden. Gewöhnlich hält er sich fast wagerecht, wie Hodgson geschildert, im Zustande großer Ruhe aber läßt er den Schwanz senkrecht herabhängen. Hat er lange des Sonnenscheins entbehrt, und leuchtet ihm der erste Sonnenblick wieder, so richtet er sich in ungewöhnlicher Weise auf, streckt und dehnt sich, breitet einen Flügel um den anderen, hebt ihn langsam empor, so weit er kann, und dreht und wendet sich nun nach allen Richtungen, um abwechselnd diese, dann jene Seite der Sonne auszusetzen. Wird es ihm zu warm, so streckt er den Hals lang aus und sperrt gleichzeitig den Schnabel auf, sowie es Raben und andere Vögel unseres Vaterlandes bei großer Hitze zu thun pflegen.

Gegenwärtig leben Homraïs in verschiedenen Thiergärten. Sie haben mich stundenlang gefesselt und hinlänglich überzeugt, daß man sie, wenn man überhaupt vergleichen will, nur mit den Pfefferfressern vergleichen kann. An diese erinnern ihr ganzes Treiben und ihre Bewegungen, Wesen und Gebaren. Sie sind, wie sich aus ihrem plumperen Bau von selbst erklärt, langsamer, ernster und träger als die Pfefferfresser, ähneln ihnen jedoch trotzdem in der Art und Weise, wie sie von einem Zweige zum anderen springen, auf dem Boden umherhüpfen, ihren Schnabel verwenden und sich sonstwie betragen, ebenso endlich auch hinsichtlich der Raubsucht, welche sie bethätigen. Nach dem bereits mitgetheilten bedarf es keiner weiteren Schilderung ihres Treibens im Gebauer, und will ich nur noch hinzufügen, daß sie bei geeigneter Pflege, namentlich bei gleichmäßiger Wärme, jahrelang die Gefangenschaft ertragen und sich im Käfige recht wohl zu fühlen scheinen. Unter sich zeigen sie sich ebenso verträglich als anderen kleineren Vögeln gegenüber unverträglich. Während einer der von mir beobachteten gefangenen einen vertrauensvoll an ihm vorüberfliegenden Tukan aus der Luft griff, abwürgte und auffraß, kamen unter verschiedenartigen Hornvögeln, wenigstens solchen gleicher Größe, ernstere Zänkereien und Streitigkeiten nicht vor, höchstens spielende Zweikämpfe, welche sich sehr hübsch ausnehmen. Beide hocken einer dem anderen gegenüber nieder, springen plötzlich vorwärts, schlagen unter hörbarem Klappen die Schnäbel zusammen und ringen nun [283] förmlich miteinander. Zuweilen scheint aus solchen Spielen Ernst werden zu wollen; immer aber bemerkt man, daß es nichts anderes sein soll als eben nur ein Spiel. Verschiedenartige Hornvögel bekunden gegenseitiges Einverständnis wenigstens dadurch, daß sie ihre Rufe beantworten.

Buchempfehlung

Raabe, Wilhelm

Die Akten des Vogelsangs

Karls gealterte Jugendfreundin Helene, die zwischenzeitlich steinreich verwitwet ist, schreibt ihm vom Tod des gemeinsamen Jugendfreundes Velten. Sie treffen sich und erinnern sich - auf auf Veltens Sterbebett sitzend - lange vergangener Tage.

150 Seiten, 6.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Biedermeier II. Sieben Erzählungen

Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Michael Holzinger hat für den zweiten Band sieben weitere Meistererzählungen ausgewählt.

- Annette von Droste-Hülshoff Ledwina

- Franz Grillparzer Das Kloster bei Sendomir

- Friedrich Hebbel Schnock

- Eduard Mörike Der Schatz

- Georg Weerth Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski

- Jeremias Gotthelf Das Erdbeerimareili

- Berthold Auerbach Lucifer

432 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum