|

Aus meinem Leben

Es ist Anfang der sechziger Jahre von achtzehnhundert.

Der Sommer hatte reichliche Ernte gebracht, und schon stiegen abends aus den Wiesen die weißen Herbstnebel empor. Auf dem Flusse trieben einige litauische Zwiebelkähne stromabwärts; aus den Schornsteinen flog bläulicher Rauch gegen den rosigen Himmel. Auf dem steilen Ostufer des Flusses – soweit in einer Tiefebene von Steilheit gesprochen werden kann, lag ein Gebäudekomplex, über dessen hohem Eingangstor mit goldenen Lettern stand:

»Ostpreußische Landes-Besserungs-Anstalt.«

Auf den inneren Höfen wimmelte es von Menschen, die weiße oder braune Anzüge trugen; bei jeder kleinen Schar stand mit Stock und Säbel an der Seite ein uniformierter Aufseher. »De witte un de schwatte Husare« oder »Die Stiduter« (Instituter) nannte sie das Volk.[3]

Die Weißbekleideten waren die Sträflinge, die Braunen waren Kinder und Greise, die dort erzogen und verpflegt wurden.

An dem entgegengesetzten Ufer war ein Floß angebracht, auf dem noch in der Dämmerung ein Gerber rohe Felle in dem Wasser hin und her schwenkte. Ein altersgrauer Bretterzaun, ein Stallgebäude und ein Speicher mit rotem Fachwerk grenzten das Anwesen des Gerbermeisters Stiemer von dem Ufer ab; das hohe Dach des kleinen Wohnhauses ragte über den Zaun herüber.

Ging man nun über die Brücke, so sah man nur von dem Grundstück das Wohnhaus und daran anstoßend ein großes Tor, welches in den Hof führte. Im rechten Winkel schloß sich das Nachbarhaus an; den andern Seiten lag ein Platz vor, der allmählich zum Flusse abfiel. Von diesem Platz aus stiegen strahlenförmig mehrere Straßen mit Häusern und umzäunten Gehöften empor. Die Hauptstraße, in die man von den Fen stern des Stiemerschen Wohnzimmers hinaufsehen konnte, war der »Klassische Berg«. Auf der linken Straßenseite stand ein uralter Krug mit großem runden Torbogen; Zigeuner, Ratzenfaller und Kesselflicker gingen hier aus und ein. Auf der Tonbank des Ladens waren die verschiedensten polnischen und außerpreußischen Geldstücke als Zierate aufgenagelt.

Dann weiter hinauf auf derselben Seite war die Bäckerei und Ausspannung von Klafft, nach dem die Straße benannt war. Am Ende waren noch für das Auge sichtbar Stücke von[4] Baumkronen, die zu dem Blumengarten gehörten, einem Teil des Marktplatzes.

Der Gerbermeister Stiemer war von der Beaufsichtigung der Feldarbeiter zurückgekehrt, noch einmal wandte er sich in der Haustüre herum und sah in den Abend hinein.

Vereinzelt gingen Dienstmägde mit Peede und Eimern darangehängt zum Fluß hinab, um Wasser zu holen.

Zum Flusse hinunter gingen sie hüpfend, die breiten Gesäße hin und her schlenkernd, zumal wenn ein Knecht aus einem der Hoftore ihnen ein derbes Wort nachschickte.

Herauf, die Eimer voll mit Wasser, gingen sie langsam, fest setzten sie die Füße vor, einen nach dem andern, so daß regelmäßig bei jedem Schritte eine dralle Wade aus dem kurzgeschürzten Rocke hervorsah. Ein Reiter trabte über die Straße, die Hufeisen des Kleppers schlugen in gleichmäßigem Takt das schlechte Steinpflaster.

An den Mägden vorbei huschte ein Fleischerjunge, in der hölzernen Mulde ein frisch abgezogenes Fell.

Bei dem Gerber warf er es klatschend auf den mit Ziegeln ausgelegten Hausflur, rief in die Stube hinein auf gut Glück – auch wenn ihn keiner hörte: »Der Meister kömmt gleich nach«, und eilte dann ebenso schnell wieder zurück.

Scharrend und spuckend trat dann auch bald der angekündigte Fleischermeister in die erleuchtete Stube.

Um einen Tisch, auf dem die neumodische Petroleumlampe mit Bronzefuß stand, in nächster Nähe des Ofens, saß die Frau, welche unablässig an ihrem Spinnrocken spann,[5] Stiemer mit Zigarre und der Gerberzeitung, und der kleine Heinrich1, beider Sohn, welcher sich einen ganzen Staat von Pferden aus Papier mit der Schere zurechtgeschnitten hatte. Eines, was hochsteigen sollte, hatte er gerade noch in Arbeit, als der Fleischer unter den verschiedensten Geräuschen hereintrat.

Nun müssen wir uns aber die Gespräche, die geführt werden, in dem einfachsten ostpreußischen Plattdeutsch denken, denn die Familie war aus Bauernstamm hervorgegangen, und zumal die Frau, wel che nun zum zweitenmal verheiratet war, war sehr konservativ und sprach mit einem kleinen Kraftausdruck, als man ihr riet, den kleinen Heinrich Hochdeutsch sprechen zu lassen:

»I wat, wenn hei mott, wat hei et schon lehre.«

Also der Fleischermeister: »Gut'n Abend!« »Gut'n Abend; na setzen sich doch so 'n Stund vierundzwanzig, wie geht's denn?«

»Na koddrig und lustig. Was machst du denn da, Heinrich?« Er hob das fertiggewordene Pferd gegen die Lampe:

»Das ist ja 'n Hingst!«

»Was willst du denn werden?«

Heinrich sieht ihn nur mit großen Augen an und wendet sich wieder seinen Geschöpfen zu.

»Der soll Töpfer werden,« wirft die spinnende Mutter ein, »da kann er denn schöne Blumen auf Schiewen und Teller malen.«[6]

Das Gespräch stockt, jeder starrt vor sich hin, nur das Surren des Spinnrades und das Ticktack der Wanduhr ist zu vernehmen; ein Arbeiter hängt im Nebenzimmer Schlüssel auf. Aus der Küche tönt das Quietschen der Dienstmagd und der Tagelöhnerinnen herüber.

»Haben Sie schon Ihren Kumst eingeaustet, Meister Groß?« fragt die Frau, um etwas zu sagen.

»I ja, es fehlen man bloß noch die Bruken; es kneift doch schon morgens hellsch an die Ohren. Alles ist bereift; ich glaub', es wird 'n forscher Winter kommen.«

Wieder Stille.

Der Fleischer muß doch wieder anfangen: »Na! Stiemer, was wollen Sie denn für das Fell geben? Starker Ochs gewesen, sechs Taler wert unter Brüdern.«

»Was!« schreit der Gerber, »sechs Taler für so 'n Katzenfell? Nich vier Taler geb' ich.«

»Aber Mann!« braust der andre auf, »glauben Sie, ich hab' das Fell gestohlen?«

Der Gerbermeister nimmt aus dem Mauerschrank eine vierkantige Flasche und zwei kleine Gläser.

»Na trinken Sie mal, Meister Groß, das reine Wort Gottes – wie der Zauleck sagt. Nicht wahr,« fährt er fort, als der Fleischer den Schnaps hinuntergießt und husten muß, »der macht warm. Auch 'n Zigarr gefällig?«

Der beißt die Spitze ab und setzt sie über dem Zylinder der Lampe paffend und ziehend in Brand.[7]

»Aber Meister Stiemer, ich glaube, Sie haben das Fell gar nicht mal angesehen.«

»Aber gewiß!« antwortete dieser, »aber wir können's ja noch mal zusammen besehen.«

Er nahm einen Leuchter mit Talglicht aus dem Mauerschrank, steckte dieses an und ging mit dem Fleischer in den Hausflur.

Der kleine Heinrich, der sich mit herausgeschlichen hatte, durfte das Licht halten. Die Schatten der Figuren wurden bald zusammengezogen und ähnlich, bald zerflossen sie über Wände und Decke, je nachdem sie sich mehr oder weniger vom Licht entfernten.

Der Gerber faßte das Fell am Rücken, wo es wie ein Stück Papier zusammengelegt war, schwang es empor und ließ es glatt auf den Ziegelboden fallen; dann nahm er die eine Bauchseite und faltete es auseinander. Das Leder nahm den ganzen Hausflur ein; durch den Luftdruck hatten sich große Luftblasen in der Haut gebildet, die sich allmählich senkten.

Nun lobte der Fleischer: Der reinste Elefant, die Hörner und der Zagel allein wären schon den vom Gerbermeister gebotenen Preis wert.

»Aber hier sehen Sie,« rief seinerseits der Gerber und wies auf verschiedene Stellen hin, »wie es eingeschnitten ist, und wie der Rücken dünn ist, na und überhaupt: es macht sich kaum das Ausarbeiten bezahlt.«

Darauf stierten sie lange das Fell wortlos an.[8]

Der Gerber legte das Fell wieder zusammen; sie gingen hinein.

»Wie is es nu, geben Sie fünfeinhalb Taler?« Der Fleischer war wieder besänftigt und pustet den Rauch mit spitzem Munde fort.

»Nicht wahr,« sagte der Gerber, der seine vorige Frage überhört zu haben schien, »das ist ein feines Kraut, das ist für Herrens. Der Kreisrichter Störmer raucht nur diese. Einen Dittchen das Stück. Stecken Sie doch noch eine ein – für später.«

Der Fleischer zieht aber seine Augenbrauen zusammen und wiederholt seine Forderung, worauf sein Gegner lamentiert, die Zeiten wären zu schlecht; er könnte beim besten Willen nicht mehr zahlen.

»Ich kann es Ihnen aus der Zeitung vorlesen, wie gesunken die Preise für Leder sind.« Er blättert die Zeitung auseinander, deutet mit dem Finger auf einen Absatz und schickt sich zu lesen an:

»Das Sinken des Preises für rohe Häute erklärt sich ...«

»Ach was!« braust der Fleischer wieder auf, »lassen Sie mich mit Ihren neumodischen Zeitungsgeschichten zufrieden, ich sag' sechstehalb Taler und dabei bleib' ich!«

»Aber, lieber Groß, ich kann doch nich mehr geben, vier Taler ist doch ein Haufen.«

»Dann häng ich das Fell lieber auf oder trag es zu Ihrem Naber Perkuhn rüber.«

Das kam wieder dem Gerber in die unrechte Kehle, denn[9] zwischen den beiden Konkurrenten, und hauptsächlich ihren Frauen, bestand ein unversöhnlicher Haß. Deshalb beeilte er sich, viereinhalb Taler zu bie ten.

Den Fleischermeister kitzelte immer noch der starke Branntwein im Halse.

Er geht in den Winkel, wo die Wanduhr tickt, räuspert sich, kriegt einen blauen Kopf. Endlich holt er von ganz hinten vor, spuckt aus und tritt mit dem breiten Stiefel darauf.

»Sie wollen doch immer man die Leute zwacken«, klagt er in heiserem Ton und wischt sich mit dem Rücken der Hand die Tränen aus den Augen.

»Ich geh jetzt.«

»Aber bleiben Se doch noch, Meister.«

»Nein! Gut Nacht auch!«

»Also, Meister Groß, vier Taler zwanzig Silbergroschen, weil Sie es sind, und noch 'n Schnaps Mageritsch.«

Der Gerber gießt noch einen ein und zählt das Geld auf den Tisch. Wie er sieht, daß das kleine Geld nicht ausreicht, wendet er sich an seine Frau, die immer die Finger netzt und schon die Kunkel beinahe vollgesponnen hat.

Sie zieht unter der Schürze ihre umgegürtete Ledertasche hervor und zählt die fehlenden Silbergroschen auf den Tisch.

»Na denn in Gottes Namen,« sagte der Fleischer, »aber meine Alte wird schön schimpfen.«

Jetzt wandte sich das Gespräch Stadtgeschichten zu, oft heikler Art.

»Dieser scheinheilige Racker – der Malermeister Thurow[10] – hat er nicht Krollmanns Hannchen« – – der Fleischer macht eine erklärende Handbewegung, »als wenn keine andre Marjellens dazu wären.«

Dazwischen surrte das Spinnrad, und der kleine Heinrich summte in eintöniger Weise, indem er seine Nase auf einen bunten Bilderbogen legte, mechanisch die Worte: »Zu haben bei Gustav Kühn in Neu-Ruppin.«

Dann kamen die Sorgen für den Winter: das Heu für die Tiere, das Getreide für die Menschen.

Voriges Jahr hatte der Gerber vom Herrn von Bohlen Heu gekauft und die Schlitten so voll beladen, daß beim Rausfahren die Hoftore auseinanderbrachen.

Sie lachten sich eins über den leichtsinnigen Rittergutsbesitzer:

»Ja so ein ›Herr Von‹ muß schon früh aufstehn, um unsereins übers Ohr zu hauen.«

Auch der Bismarck war so ein »Herr Von«.

»Wer hetzt den alten König überall rein?«

»Aber, Herr Groß,« ereiferte sich seinerseits der Gerbermeister, »so 'n Krieg bringt schönes Geld. Die Soldaten brauchen Leder.«

Der Fleischer lächelte gezwungen:

»Ja! Sie können schön lachen; ich muß mit. Bei die Düppler Schanzen bin ich noch gut weggekommen, aber die Österreicher sind schlimmer.«

»Wir haben aber das Zündnadelgewehr«, belehrte der gebildetere Meister Stiemer.[11]

Aus dem Nebenzimmer drang ein Geruch von Eßgerichten herüber; man hörte mit Tellern hantieren und Stühle hin und her stellen.

Der Fleischer setzte eiligst seine Mütze auf, brachte seinen Zigarrenstummel über dem Zylinder in Brand und eilte mit kurzem Gruß aus dem Zimmer. Die Haustüre schlug er zu; nach kurzer Zeit verklangen auch seine schweren Tritte.

Die Türe, welche so lange das Nebenzimmer abgesperrt hatte, wurde geöffnet und ein zwanzigjähriges Mädchen trat in die Wohnstube herein.

Es war Rike, die Tochter der Gerbermeistersfrau aus ihrer ersten Ehe.

Sie hatte das Anrichten des Abendbrotes überwacht und auf dem Hofe nach den Hühnern und Enten gesehen.

Während die beiden Frauen über die häuslichen Wirtschaftsangelegenheiten sprechen und der Kleine einen Topf mit Milch trinkt und ein Butterbrot herunterwürgt, essen die Gesellen und der Meister ihr Abendbrot. Selten werden Worte gewechselt; jedermann ist nur mit dem Stillen des Hungers beschäftigt, eintönig klappern die Löffel und Teller. Graue Erbsen lassen schon an und für sich kein Gespräch aufkom men, denn in gleich angestrengter Weise sind sämtliche Kauwerkzeuge auf das intensivste beschäftigt.

Nach genossenem Mahle werden die Stühle fortgerückt, ein Schlürfen und Stapfen, Türzuschlagen. Der Meister tritt mit einem kleinen, aber sehr breitschultrigen, schwarzhaarigen Manne wieder in das Wohnzimmer.[12]

Kaum hat Heinrich diesen neuen Ankömmling gesehen, als er ihn auch schon umspringt und wider seine sonstige scheue Art ihn mit Händeklatschen anjubelt.

Dieser, Zimmermann Bekmann, der Scheunen und Fußböden in dem Anwesen zurechtzumachen hatte, war mit Heinrich ein Herz und eine Seele. Er zeichnete ihm allerlei Tiere und Bilder. Vorgestern hatte er ihm sogar einen Menschenfresser mit Hörnern und aufgerissenem Maule aufgemalt, vor dem er dann bis in die Gesindestube ausriß, wo die Knechte das greuliche Bild an der Tranlampe verbrannten.

Jetzt nahm er sofort wieder ihn in Beschlag, gab ihm Papier, holte ihm den Zimmermannsstift aus dem Futteral, und nun ging das Zeichnen los.

Meister Stiemer rüstete sich aber noch zum Ausgehen. Seitdem er Ratsherr geworden war, gehörte er zu den Honoratioren der Stadt und spielte bei Klafft beinahe alle Abende mit dem dicken Bierwerth, Olck und dem Kreisrichter Störmer seine Partie Boston oder Whist. Heute, wo der Zimmermann die ganze Aufmerksamkeit seines Sohnes in Anspruch nahm, war das Fortkommen ein wesentlich leichteres als sonst.

Als er vor die Haustüre trat, war es stockfinster vor den Augen, alles schwarz; nur in der Richtung zu Klaffts brannte eine Laterne, die er sich zur Richtschnur nahm.

Von Zeit zu Zeit tauchten einzelne helle Punkte aus dem Dunkel hervor, mit einem erleuchteten kleinen Fleck auf dem Boden, diese bewegten sich weiter; daraus konnte der Einheimische[13] schließen, daß das Menschen mit brennenden Laternen waren. Auch diese verschwanden dann in der Finsternis.

Bei Stiemers wurde es allmählich still. Die Frau allein spann noch ihr Pensum herunter. Dann, als die Wanduhr die zehnte Stunde schlug, stellte sie den Spinnrocken beiseite, stürzte ihre Geldtasche auf den Tisch und rechnete die Einnahmen von verkaufter Milch und Eiern nach. Dann gähnte sie einige Male recht kräftig, erhob sich, um nachzusehen, ob in der Küche das Herdfeuer ausgelöscht, ob Tür und Tor verriegelt war.

In das Zimmer zurückgekehrt, zog sie die Uhr auf und begab sich als letzte zu Bett.[14]

Im achten Jahre kam Heinrich nach Königsberg in ein Gymnasium. Sein Vater wollte ihn zu einem Studierten machen; Kopfarbeit wäre wohl die schwerste aller Arbeiten, mache sich aber auch am besten bezahlt. Er wurde bei einer Schusterfamilie – die Frau war die Schwester der Frau Stiemer – in Pensiongegeben.

Alles war dem kleinen Jungen neu: die feinen Jungens in der Klasse, das ewige Hochdeutschsprechen und die fortwährenden Nörgeleien über seine falsche Aussprache, endlich die vielen großen Häuser. In seinem Kopf ging ein ganzes Räderwerk herum, wogegen die Lohmühle zu Hause gar nichts war.

Am besten gefiel es ihm noch beim Ohm am Schu stertisch. Hier konnte er, ganz ernst mit dem Ohm und Gesellen ebenfalls auf einem Dreibein sitzend, hölzerne Speilen in Reste von Sohlenstücken hineinhämmern.[15]

Wie der Gesell oft nach dem gegenüberliegenden Hause hinüberschielte. Im Parterre war ein Fenster dicht verhängt. Hin und wieder verschob sich der Vorhang und ein runder nackter Arm und eine Nasenspitze kamen zum Vorschein.

»Siehst du, Heinrich, das ist die schöne Hulda«, grifflachte der Gesell, wenn der Meister nicht da war. Der Gesell legte dann oft Stiefel und Spannriemen beiseite und deklamierte mit Pathos:

»Hulda, kommst dir baden,

Reiß dir aber keine Splittern in die Waden.«

Worauf er Waden öfters wiederholte und ein Gesicht machte, daß der Kleine ganz verlegen wurde.

Kam der dicke, rotnasige Kommissär vorbei auf der Straße, so blieben die Vorhänge dicht verschlossen.

Wie aber einige Monate ins Land gegangen waren, trat ein neues Ereignis ein, das dem kleinen Heinrich zu denken gab.

Der gute Onkel lag in einem blanken schwarzen Kasten mit geschlossenen Augen und gefalteten Händen, und die Tante, ganz schwarz angezogen, jammer te, was sie konnte.

»So ein guter Mann,« stöhnte sie, »wie die Engel haben wir zusammengelebt.«

Heinrich fuhr mit seinem Vater zusammen in einer richtigen Kutsche.

Dann traten sie in einen Garten, der ganz mit Hügeln bedeckt war, auf denen lauter Blumen blühten und Kreuze und Säulen aus Stein und Eisen emporragten.[16]

Vor einem Loch blieben sie alle stehen und der Kasten mitsamt dem Onkel wurde da hereingetan. Die Erde polterte herab, ein Mann in schwarzem Mantel sprach unverständliche Worte und die Tante schluchzte zum Erbarmen.

»Warum greint denn die Tante so?« fragte er den Vater. Der alte Stiemer aber hörte nicht darauf.

Es kam jetzt eine schwerere Zeit. Die Schusterstühle und der Tritt und die Glaskugel, die so komisch hell machen konnte, wurden weggeholt, der Gesell verschwand auch. Das Leben mit der Tante wurde einförmig. Sie knauserte an allen Ecken und Kanten.

Heinrich mußte alles einkaufen gehen. Bei dem Fleischer sollte er für anderthalb Dittchen Karbonade kaufen.

Die Ladnerin sagte aber schnippisch: »Dafür gibt es nuscht.« Die Fleischermeisterin kam dazu und sagte dann mitleidig: »Jungche, das soll wohl für dei nen Vater sein, der wohl aus der Fabrik ist? Geben Sie ihm man ein Viertelpfund.«

Wütend warf er es dann vor der Tante auf den Tisch. Diese kleinen Sachen konnte er aber wenigstens verstecken, wenn er einen Jungen aus seiner Klasse sah. Aber wenn er nun die Brote, die die Tante zu Hause knetete und dann den Teig zum Backen brachte, von dem Bäcker abholen mußte. Drei Brote »H mitm Kranz« mußte er immer als Erkennungszeichen verlangen. Da hieß es, oft lange Umwege mit der schweren Last machen, wenn ein bekannter Schuljunge zu sehen war. Das Gehänsel hätte kein Ende genommen.

Aber als er einmal sogar bei schönem Sommerwetter von[17] der Bleiche auf der altstädtischen Holzwiese gar Eimer und Peede nach Hause tragen sollte, revoltierte er zum erstenmal.

»Ich will nicht!« schrie er.

»Marsch damit nach Haus!« befahl die Tante. »Die andern Jungens möchten froh sein, wenn sie so was tun dürften.«

Zu Hause faßte ihn dann das Heimweh. Er griff nach der Mütze und wollte an der Tante, die er jetzt haßte, vorbei.

»Jung! wo willst hin?« rief sie ihn an und versperrte ihm die Stubentür.

»Nach Haus will ich fahren!« Tränen stürzten ihm aus den Augen.

»Fahren?« höhnte die Tante; »mit der Hand über den Dubs kannst du fahren! Jetzt marsch in den Winkel und mach deine Schularbeiten.«

Noch lange schüttelte es ihn.

»Na, ist der Bock nu bald aus dem Garten? Wart, du ungezogner Jung, ich sperr dich in den Keller.«

Manchen Sonntagnachmittag bekam die Tante Besuch. Dann ging es etwas lebhafter zu. Da war ihr Schwiegersohn mit Malchen, die Heimssche, Tante Dorchen und hin und wieder noch mehrere.

Sie wollten sich dann mit Heinrich abgeben, aber der fauchte sie an wie eine Wildkatze.

»Der is aber ungezogen!« riefen sie dann entsetzt. »Ist das Ihr Jüngster?« wurde die Tante manches Mal von neuen Gästen gefragt.[18]

»I wo! meiner Schwester ihrer. Er geht hier ins Gymnasium.«

»Na, da is er ja bei Ihnen akkurats so aufgehoben wie bei der eignen Mutter.«

»Sehn Sie mal, wie er glupt«, sagte die Heimssche. »Wenn mein Linchen da wär, möcht' er wohl freundlich sein.«

»I wo denken S' hin, von Marjellens will er schon gar nuscht wissen.«

»Das werden grad die Schlimmsten«, rief dann wohl eine andre.

»Wenn der Jung man ein Stück Brot hat und zeichnen kann, weiter will er nuscht. Mit andre Kinder spielen schon gar nicht; ich weiß gar nich, wem der Jung ähnt.« So sprach dann die Tante und stippte ein Franzbrot in den Kaffee.

Sie gingen bei schönem Wetter auch auf den Balkon und schauten dem Leben auf dem Pregel zu.

Da bewies oft Heinrich seine Kletterkünste, indem er von dem Balkon längs dem Zaun auf den kleinen Hof setzte.

»Wirst du wohl das lassen, Heinrich!« drohte dann die Tante und hob den Finger, »du zeigst ja den Dieben den Weg.«

»Aber seht mal, was is da?« schrien die andern. Längs dem Bollwerk sammelte sich Volk an, ein Reisekahn wurde gelöst und nach der Mitte geschoben. Jetzt sah man auf dem schmutzigen Wasser einen Kinderhut schwimmen. Die Schiffersfrau weinte und rang die Hände: »Min Jung, min Jung!« Der Grund wurde mit den Stoßstangen untersucht.[19] Nichts zu finden. Da kommt ein kleiner Jung barhäuptig und ruft hinüber. Das Wiedersehen kann sich jeder selbst ausmalen.

»I du meine Güte« – sagt Tante Dorche – »wie leicht konnt das Jungche nu wirklich versoffen sein.«

»Ach! wohnen Sie hier schön«, riefen sie dann, wenn sich wieder neue Bilder den Augen boten. »Und wie schön sich die Handharmonika anhört, wo der Kahnschiffer da spielt.«

Dann kam der Familienklatsch aufs Tapet. Von Lewandowskys, wo der alte Vater es mit der Dienstmarjell gehalten hatte. Und die junge Frau hatte sie überrascht, und nu waren sie alle bös. Der Alte soll ja drauf ein Testament gemacht haben.

»I du mein, was gibt es doch für schlechte Menschen.« Heinrich hörte nichts davon. Er lag über den Schreibheften und zeichnete; die Tante glaubte dann, daß er seine Schularbeiten machte.

Die Schule wurde ihm zum Greuel, ebenso die Wohnung der Tante.

Wenn es irgend anging, schlenderte er draußen längs den Bollwerken am Pregel herum. Die polnischen Wittinnen beobachtete er und verhandelte eifrig mit den andern Jungens, die hier herumlungerten und nichts vom Gymnasium wußten. Angelruten wurden den Polacken abgetauscht, auch Brot. Gangbare Münzen waren blanke Knöpfe. »Schenkst Kleba, schenk i Knopka, dobry popolski kleba gibst«, so ging das hin und her.[20]

Auch die vielen anderen Kähne und Schiffe interessierten ihn. Da waren Schiffer, die kleine Fäßchen mit weißem Sand zum Ausstreuen der Stuben für drei Pfennige verkauften. Heinrich hatte den oft Sonnabends holen müssen, nachdem er mit der Tante, wenn er aus der Schule gekommen, die Stube geschrobbt hatte. Diese Fäßchen standen aneinandergereiht auf dem Bollwerk. Jetzt aber trat er als Herr auf und mietete, so oft er einige Groschen erübrigt hatte, ein Boot. Die Verleihung ihrer Boote war nämlich ihr anderes Geschäft.

Er schaukelte dann auf den Wassern des Pregels und träumte. Wie gern wollte er mit den großen Seeschiffen nach fernen Ländern zu Menschenfressern, wie sie sein Freund Bekmann gezeichnet hatte, und zu Indiern und Malaien.

Dann wieder ging es über die Brücken an den Warenspeichern vorbei, wo die Sackträger mit vollen Säcken die Stiegen heraufliefen und ebenso schnell mit den leeren herabeilten. Zeit war ihnen Geld – lauter Akkordarbeit.

Dann ging es mitten durch die Stadt, die Hände in den Taschen, pfeifend.

Da war wieder der Fluß, denn der eine Stadtteil bildete eine Insel.

Hier war die Fischbrück, wo die Händlerinnen derbe Zoten den knauserigen Käufern nachschrien. Alles grölte durcheinander:

»Strömlia! Strömlii!« schrien Weiber, die mit Kiepen voll mit Heringen da hinliefen. »Hi, hi, hi Kal! dree Bund[21] fer en Penn!« sangen Jungens, die Kalmus feilboten zum Auslegen der Stubendielen.

Immer weiter ging es aufwärts, am Schloßberg vorbei zur Festung, um auf Herzogsacker einen kritischen Blick auf das Exerzieren der Soldaten zu werfen. Dann trat man durch die dunklen Festungstore, und vor einem ausgebreitet lag das Land mit Feld und Wald, mit Wiesen und Tieren. Chausseen führten da weit hinaus.

Nun hatte es die Tante in ihrem Geiz noch versucht, in der kleinen Wohnung eine Schlafstellerin zu nehmen.

Er fand einmal, von der Schule kommend, zwei ernste Herren in der Wohnung, auf die die Tante lebhaft einsprach:

»Und wie die Person arm ist,« klagte die Tante, »ich hab' ihr einen Platz auf der Lucht eingeräumt, und da kampiert sie nu mitsamt ihrem Kinde.«

Die beiden Armenvorsteher schüttelten ihr die Hand und lobten sie wegen ihres Mitleids.

Heinrich hatte die Ohren gespitzt. Wie die beiden Herren fortgegangen, sah er die Tante verwundert an.

»Aber Tante, das ist doch gar nich wahr, was Sie den beiden Männern erzählt haben.«

Sie wurde verlegen und erwiderte lachend:

»Das verstehst du nicht, dummer Jung.«

Später, als die Schlafstellerkonjunktur sich nicht sonderlich lukrativ erwies, zog die Tante mit ihrem Pflegebefohlenen zu dem Schwiegersohn und ihrer Tochter Malchen. In der Dämmerung der ersten Oktoberabende nahmen sie eigenhändig[22] ihre Siebensachen und verließen die alte Wohnung am Pregel, die nun doch so manche liebe Erinnerung in sich barg.

Dem alten Stiemer schrieb der Ordinarius, daß sein Sohn immer weiter auf Abwege gerate, und der neue Wohnungswechsel eher noch mehr dazu beitrüge, so daß – falls noch bei seiner sehr geringen Begabung Erfreuliches zu hoffen wäre – Heinrich in strengere Zucht kommen müsse.

Er spielte eben allen zu Hause auf der Nase herum und lebte sonst sein altes Leben: für sich ganz allein – ohne Freunde, ohne Spiel. Es war eng in der Wohnung, wo doch eine gewisse Trennung notwendig war. Heinrich war nicht mehr so klein; bei seiner scharfen Beobachtung wurde er selbst seinen harmlosen Verwandten unbequem.

Für die Nacht wurde ihm in der guten Stube sein schmales Spannbett aufgeschlagen, wo er mit offenen Augen manche Zeit durchwachte.

Im Alkoven schlief man auch nicht gleich: Verhaltenes Flüstern, eine Bettstelle knarrte und knackte in allen Fugen, schweres Atmen, dann wieder Stille und Herumwälzen. Endlich waren Schnarchen und pfeifende Atemzüge das einzige Geräusch in der Stille der Nacht. Nur der Junge lag noch lange mit großen Augen da, Träume gaukelten vor seiner erregten Phantasie, die ihm, in dem Dunkel leuchtend, die Sinne umfingen.

Der Bücherranzen wurde dem jungen Menschen immer schwerer und die Schulbänke immer härter. Es litt ihn nicht mehr in diesem Gefängnis, wo alles Tun peinlich überwacht[23] wurde und er sich nur rächen konnte, indem er die Lehrer karikierte und dann heimlich diese Zeichnungen exekutierte.

Schlechte Zeugnisse von sich selbst, die er der Tante übergeben sollte, unterschrieb er selbst; er konnte alle Unterschriften täuschend nachahmen: den zittrigen ungeschickten Namenszug der Tante, die einfache, feste Schrift seines Vaters und die flüchtige mit Schnörkel versehene seiner Lehrer.

Aber dann die Angst und die Gewissensbisse in den nächsten Stunden.

Endlich hatte die Schulzeit ein Ende. Mit schwerem Herzen, getäuscht in seinen Hoffnungen, willigte der Vater in den Abgang ein und Heinrich machte bei seinem letzten Ordinarius, der ihm zugleich den Berechtigungsschein übergeben mußte, seinen Abschiedsbesuch.

»Der Kujel« wurde dieser Lehrer von sämtlichen Schülern der Anstalt genannt, weil er so furchtbar dick war.

»Was wollen Sie denn werden, Stiemer?« grunzte er.

»Maler.«

Nun schob er sich schwerfällig auf dem Stuhl herum und rückte die Brille: »Stubenmaler.«

»Nein! Kunstmaler.«

»Werden Sie lieber etwas Praktisches, das ist besser für Sie, Adieu.«

Mit einem Satz war er von der Treppe des Hausflurs auf der Straße.

Vorerst steckte er sich als Zeichen eines freien Mannes eine Zigarre an, ging durch einige Straßen, um dann in[24] einem Restaurant zu landen, das er sonst wegen seines angesehenen Charakters gemieden hatte aus Angst, von irgendeinem Lehrer angetroffen zu werden.

Er ging ganz in dem Genuß auf tun und lassen zu können, was ihm gut dünkte.

Ein Schatten huschte über sein Gesicht, als er an den Unwillen seines Vaters dachte, dessen Wünsche auf einen Studierten er zunichte gemacht hatte.

Jedoch er wollte Maler werden, zwar wußte er noch nicht recht, worin der Endzweck dieses Kunstzweiges bestand, aber er schwor sich zu, in allem Fleiß und Ausdauer zu zeigen. Morgen wollte er schon mit seinen Zeichnungen in die Akademie gehen.[25]

»Heinrich Stiemer, Akademiker« hatte er auf Visitenkarten drucken lassen.

Der große Gipsknecht wurde er von den andern Kunstjüngern genannt; ferner erhielt er Spottnamen wie: Quadratmaul oder Briefkasten wegen seines Lachens, das nur in einem Herabziehen der Mundwinkel und Fletschen beider Zahnreihen bestand. In dem kleinen Verein sangen die Akademiker:

»Der Storch steht oben auf dem Haus,

Der Stiemer sieht sehr dammlich aus.«

Was er sich schon daraus machte; er hatte seine eigenen Ideen, die er aber im Innersten versteckte.

Er kam ebenso weiter wie jeder andere, trotzdem man ihm auch hier, wie früher in der Schule, argwöhnisch gegenüberstand. Tagelang war er in der Modellklasse nicht zu sehen; der Lehrer dieses Ateliers – sein einziger Freund, weil er ihm tiefer auf den Grund sah – schüttelte bekümmert den Kopf.

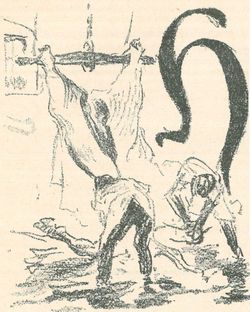

Er aber trieb sich anderwärts herum. Einer seiner Verwandten[26] vom Lande war jetzt Fleischermeister; dieser machte ihn mit den Mysterien der Stadt bekannt und wirkte ihm auch den Besuch des Schlachthauses aus. Hier versuchte er alles mögliche zu konterfeien, obgleich es auch nicht ohne Sticheleien von seiten der Metzger abging.

Das Schlachthaus selbst lag damals an der Holzbrücke mit einem Teil über dem Ufer des Pregels, es war ein braunrot gestrichener Holzbau. Während der Schlachtzeit war das Wasser um diese Gebäude herum von Blut rot gefärbt, weil die Abflüsse in den Strom hineingingen. Auf dem kleinen Hofe standen dicht beieinander die Rinder; sie gähnten von Zeit zu Zeit. Die Schafe und Schweine drängten sich und wälzten sich durcheinander in abgeschlossenen, mannshohen Holzverschlägen.

Alle Vormittage war hier innen eifriges Leben. Weißer Dampf rauchte aus den aufgebrochenen Lei bern der Tiere. Eingeweide, rote, violette und perlmutterfarbige, hingen an den eisernen Pfeilern.

Das wollte Heinrich alles malen. Manches Mal wurde er unsanft beiseite gestoßen, wenn Karren, mit Unrat und blutgetränkten Fellen beladen, hart an ihm vorbeigeschoben wurden. Er achtete dessen nicht; die knackenden Schläge der Beile, das Stürzen der Tiere hörte er nicht im Eifer der Arbeit.

Wenn ihn jemand zu arg belästigte, wurde er grob, aber sein Verwandter, der bei allen dick Freund war, träufelte auf jedes Zerwürfnis den mildernden Saft von süßen und bitteren Schnäpsen.[27]

Beide waren gewohnt, gegenseitig auf die Anrede »Schwager« zu hören. Bei den Fleischern aber hieß Heinrichs Schwager »unser Liebling«. Eine gewisse egoistische Gutmütigkeit und Freigebigkeit machte ihn überall gern gesehen. Seine Einkäufe an Fleisch erhielt er von den Großschlächtern immer billiger als die anderen. »Unser Liebling« verstand die Fleischerei aus dem Effeff, wie es seine Kollegen versicherten. Kein Gesell konnte so fix Wurstfleisch zusammenhacken und in Därme füllen wie er; auch Majoran und Pfeffer wurden nie geschmackvoller verteilt. Wie Landwurscht, rühmten alle Dienstmädchen. Keiner konnte so geschickt Knochen in das Verlangte hineinwägen. Auch jetzt, wo er schon lange Zeit mehr auf den Verkauf der Ware als auf das Schlachten des Vie hes angewiesen war, schwang er noch das Beil sicherer wie jeder andere.

Da wird ein schwarz-weißer Ochs hereingezerrt. An dem Tor der Schlachthalle bleibt er stehen wie eingewurzelt. Man weiß ihm aber beizukommen. Zwei zerren ihn an. Hörnern und Nasenring, einer stößt ihn von hinten und dreht seinen Schwanz wie der Leiermann die Kurbel. Dann werden die Stricke vorsichtig in die Ringe, welche in die Wand eingemauert sind, durchgezogen und so sein Kopf an die Vorderbeine niedergezwungen. Der »Liebling« krempelt sich Ärmel und Hosen auf, wägt das Beil und sausend fliegt es auf die Stirn des Tieres herab. Der Ochs zittert am ganzen Körper und spreizt die Beine weit auseinander. Ein Blöken tönt aus seinem Maul. Noch einmal kracht das Beil und das[28] Tier stürzt hin mit vorgestrecktem Halse und brechenden Augen; um die Schnauze ziehen sich die Nüstern hoch und die Zähne zeigen sich wie bei einem verächtlichen Lächeln, die Beine zappeln in der Luft.

Darauf legt er das Beil weg, wischt sich die blutbefleckten Hände an dem Fell des Opfers ab und überläßt das übrige den Gesellen. In wenigen Augenblicken ist schon das geschmeidige Fell am Kopf und Vorderteil gelöst; jetzt werden die Hörner herausgehauen, ebenso der Kopf, welcher an den Pfeiler gespießt wird und mit den ausdruckslosen Augäpfeln in den blauen Sonnenstreifen hineinstiert.

Heinrich merkte nur auf diese Hantierungen, wenn er gerade eine solche Bewegung studieren wollte, sonst war es ihm greulich.

Er stand immer mit seiner Palette und Studienbrett, die er beide aus einem Stück in der Hand hielt, und malte. Die Käufer und Verkäufer sahen ihm zu. Einer schüttelte den Kopf: »Zu was doch so 'n Fauler Lust hat«, sagte er und sah auf die ihm vollständig unverständliche Arbeit.

Heinrich war schon gereizt und trank aus der dargebotenen Pulle einen herzhaften Schluck.

»Na! das verstehen Sie ja«, sagte ein anderer. »Können Sie auch so 'n Gesicht abmalen, daß man's kennen kann?«

Heinrich sah den Menschen an. Er war dick und aufgedunsen. Auf einmal fiel ihm ein: das war ja der Fleischer Plehwe aus der Brodbänkenstraße, wo er für die Tante Karmenade geholt hatte.[29]

»Wenn Sie noch ne Zitrone ins Maul nehmen, will ich Sie so treffen, daß jeder Sie meilenweit kennt.«

»Ha! ha!« und »ho! ho!« lachten die andern.

»De hefft di got gegewe de Maler.«

Aber sie fühlten sich doch konsolidiert und sahen scheel drein.

Ein starker Mann mit Schnurr- und Backenbart, mit goldener schwerer Kette und eisernem Kreuz im Knopfloch näherte sich jetzt.

»Dein Vater sollte dich was Vernünftiges lernen lassen, wie solche Alberei«, sprach er sehr gewichtig.

Heinrich reckte sich auf, daß er alle überragte: »Habe ich mit dir schon die Schweine gehütet, daß wir du zueinander sagen? Kümmern Sie sich um Ihr Viehzeug und lassen Sie mich und meinen Vater in Ruh!«

»Komm man bi mi in de Lehr, Jungche,« erwiderte der Großschlächter, »ick bin schon mit andre Lorbasse fertiggeworde, wie mit di.« Die Sache fing an – wie immer –, einen gereizten Anstrich zu erhalten, aber da sprang der »Liebling« ein, vermittelte überall und zog allmählich den Schwager mit sich fort.

»Zerhab dich doch nicht immer so, Schwager, und stoß die Leute nich so vor den Kopp.«

Aber Heinrich schimpfte noch weiter:

»Die Schnauze soll die Bande halten und nich reden, was sie nich verstehn.«

Sie waren über die Holzbrücke dem Löbenicht zu gegangen; jetzt standen sie vor einer ihrer vielen Stammkneipen. Trotzdem[30] der Fleischer verheiratet war, verachtete er doch nicht, verbotnes Wild zu jagen. Um diese Zeit waren sie die einzigen Gäste. Der Fleischer kniff der Kellnerin in die fetten Hüften.

»Anna, du hast 'n Hintern wie 'n Achzigdahlerpferd.«

»Aber über Ihnen auch all«, kicherte sie sehr geschmeichelt.

Während sie vom Tisch aus, auf den sie das Bier gestellt hatte, nach dem Wandspiegel herüberschaute und mit erhobenen Armen ihre Frisur zurechtnestelte, hatte sie der »Liebling« auf seine Knie gezogen. Seine Hände griffen nach allen Sachen und irrten nach allen Richtungen.

Schließlich suchte sich die Kellnerin mit aufgerecktem Halse nach hinten übergebogenem Leibe seinen Umarmungen zu entwinden. Sie faßte mit beiden Händen nach seinen und hielt sie durch Schürze und Kleid hindurch krampfhaft fest.

»Aber lassen Sie doch sein!« bat sie immer noch kichernd und klucksend, – »das kitzelt ja!«

»Ach schabber keinen Unsinn, Marjell! Kitzel doch wieder!«

[31] Alles, was in dem Fischerdorf Buxtehude auf der Frischen Nehrung nicht auf die hohe See zum Fischen hinausgefahren war, hatte sich an dem kleinen Hafen, der vor dem Kruge lag, versammelt. Der Südwest ging stark und graue Wolken flogen über den Himmel.

Die Fischerjachten waren weiter draußen im Haff verankert, sie lagen alle in der Richtung, von wo der Wind kam, schaukelten auf und nieder auf den schaumgekrönten Wellen; die Ankerketten wurden straff gespannt und gaben wieder nach, wie die Boote daran zerrten.

Aus Tolkmit, auf dem Festlande gegenüber, hatte das Dorf einen Bullen gemietet für die paar Kühe, die den wenigen wohlhabenderen Fischern gehörten.

Es war ein Ereignis. Auf der sandigen Nehrung waren die Menschen mit Säugetieren nicht reich bedacht, außer den schon angeführten Kühen und außer Katzen waren die Meerschweine – eine Art Delphine – wohl die einzige Art, die die Fischer zu Gesicht bekamen, und letztere auch nur, wenn[32] sie sich in Störnetzen gefangen hatten und elend erstickt waren.

Von einem Stier hatten die Leutchen überhaupt nur eine mystische Vorstellung, daß er bösartig wäre und Menschen aufspießt.

Nun wurden auf seine Kosten allerhand Witze gerissen. Namentlich führten die beiden Maler, Wilhelm Hempel und Heinrich Stiemer, sehr zweideutig die Beschäftigung an, die er hier vollbringen sollte, was ein Quieken und Johlen bei den Frauen und Mädchen veranlaßte.

Die Hübscheste, die Flor, wurde von den Malern so geneckt, daß sie den Platz wechseln wollte, indem sie den Rock ein weniges über den Knöcheln hob und durch das Wasser längs dem Ufer waten wollte. Heinrich aber folgte ihr trotz Schuhen und Socken schnell nach, so daß sie immer weiter in das Wasser geriet und demnach auch den Rock höher heben mußte. Als ihre Not am höchsten stieg und die am Lande frivole re Späße ihr zuriefen, wurde plötzlich geschrien, daß das Boot in Sicht sei.

Jetzt ging alle Spannung dorthin, und Heinrich war nicht so dumm, als daß er nicht die Verfolgung aufgab und wieder an Land kam, wo er noch einige Witze über seine quietschenden wassergefüllten Schuhe zu hören bekam.

Ein ganz kleiner Fleck war nur vor dem gegenüberliegenden Festlande sichtbar, den aber die geübten Augen der Fischer als das Boot des Krugwirts und Dorfschulzen Jakob Dahms erkannten.[33]

»He hefft gerefft!« konstatierten die Wartenden nach einiger Zeit.

Dann wuchs der Punkt immer mehr, das Fahrzeug glitt hin und wieder über Untiefen, die Segel schlenkerten unter dem Lande, wo der Wind schwächer war, sie wurden ganz herabgelassen, und der Held, der erwartete Bulle, wurde sichtbar.

Ein »Ah« ging durch die Reihen.

Es war ein mikriges Geschöpf, kaum dem Kalbsalter entwachsen; um die Nase etwas von angeflogener Seekrankheit. Man half dem Tier mittels Bretter und Stangen aus dem schaukelnden Boote heraus. Als er Land unter den Füßen hatte, fühlte er sich sicherer, so daß sich Gast und Eingeborene kritisch messen konnten.

Der Stier wurde in einem früheren Schweinekoben untergebracht, wo der Boden oberflächlich mit Schilf und Binsen wohnlicher ausgelegt war. Das arme Tier sank mit den Füßen in den weichen Boden und fegte mit dem Rücken die Spinnweben vom Gebälk. Am liebsten hätten sie ihm Fischköpfe und Gräten zum Fressen gegeben, endlich aber fand sich einiges Stroh vor.

Dann ging man wieder den gewohnten Beschäftigungen nach. Die beiden Maler spielten auf zwei Schnäpse eine Partie Sechsundsechzig, der Krugwirt Dahms erzählte von den Abenteuern des Transportes. Nachmittags hatte Wilhelm Hempel vor, den alten Daniel Baumgart zu malen, welcher der einzige Mensch war, der sich zum Modellstehen hergeben wollte.[34]

»Da dräg wie doch leewer Steener op dat Dack«, wehrten die andern ab. Stiemer meinte, sie sollten hinzufügen: Holzstehlen im Kieferngehölz wäre ihnen auch eine angenehmere Beschäftigung. Laut sagte er es aber nicht.

Es wurde gemunkelt: die verhältnismäßig hübsche Frau von dem eingewanderten Fischer Neumann wäre so befreundet mit dem Förster geworden, nachdem er sie einmal nachts mit einem Holzbündel auf dem Rücken im Walde überrascht hatte.

Heinrich machte seinen gewohnten Mittagsschlaf, nachdem er mit einiger Verwunderung sah, daß sein Ideal und Vorbild wirklich Malkasten und Staffelei packte, um den alten Fischer an der verabredeten Räucherbude anzutreffen.

Er schlummerte noch sanft, als ihn der Angstruf weckte: »De Boll! de Boll!«

Man hatte ihn zu einem Debüt vorsichtig aus seinem Logis gezogen; die ausgewählte Kuh wurde ihm vorgeführt.

Er war aber andern Sinnes: er riß sich los und trottete durch die engen Gassen des Dorfes.

Alles stürzte in die Häuser und sah ängstlich dem trabenden Rinde nach. Nur das schwerhörige Modell, das seinem Versprechen gemäß der Räucherbude zustrebte, wurde ein weniges von hinten gestreift. Als er aber das Untier wütend vorbeirasen sah – wie es ihm vorkam –, fiel er besinnungslos nieder und konnte nur mit Hilfe anderer, die sich kühn aus den Häusern wagten, in seine Kammer geführt werden. Dann wurde er wohlverpackt ins Bett gelegt, wo ihm vorsichtig[35] noch Schnaps in die Kehle geträufelt wurde. Nach alter Erfahrung war Schwitzen für derartige und auch alle anderen Fälle das einzig richtige.

Aber die Maler hatten einige Tage einen schwierigen Stand unter den Fischern, weil man ihnen die Schuld an diesem Unglücksfall zuschob.

Bei allen einsam lebenden Menschen auf dem Lande ist der Aberglaube verbreitet: »Wer gemalt wird, stirbt.« Das einzig Gute war ja gewesen, daß er zuerst die Absicht gehabt hatte, sich abmalen zu lassen. Wäre es zur Tatsache geworden, wäre er entschieden usw.

Die alte Freundschaft wurde dann wieder im Kruge zurechtgekittet, aber malen ließ sich niemand mehr, auch als der Bulle, nachdem er seine Arbeit so gut oder so schlecht, wie er es vermochte, beendet hatte, wieder nach Tolkmit zurücktransportiert ward. Einen wirklichen Kummer aber hatten die beiden darüber nicht.

Die Zeit verging ihnen auch mit Nichtstun im Fluge. Der Vormittag langte vollständig für das Baden; man lag in den Sanddünen herum oder im Schatten der Boote, die aufs Land gezogen waren. Es war einsam und still auf der Seeseite. Nur wenn die Männer vom Fischfang erwartet wurden, wimmelte es am Strande von Menschen. Die Freude war groß, wenn sie alle wohlbehalten, die Boote mit Flundern vollgeladen, gelandet waren. Im Kruge ging dann ein Feilschen mit den Händlern los und ein Schreien, als wenn sie sich die Köpfe abreißen wollten. Sie selbst[36] merkten den Spektakel nicht, weil sie gewohnt waren, in weiten Entfernungen auf dem Wasser einander zuzurufen.

Die Ausnutzung des Haffes war die Domäne der Fischer von der Festlandsküste. Deshalb beobachteten auch die Nehrunger das Auftauchen des Regierungsbootes mit dem Fischmeister an Bord mit unschuldsvoller Gleichmütigkeit. Dieselbe scheinbare Gleichgültigkeit zeigten auch die Fischer des Festlandes, aber sie hatten vorher wie die Ameisen gearbeitet, um die verbotenen engmaschigen Netze in die Verstecke zu schleppen. Kam dann der Fischmeister an Land, so wußte er, was die Glocke geschlagen hatte, und gab sich auch nicht die vergebliche Mühe, die Netze nachzusehen.

Es waren böse Gesellen. Ein derartiger Beamter wurde vor Jahren mitsamt seinem Sohne als Leiche auf dem Haff schwimmend aufgefunden.

Es wurde bereits herbstlicher, und oft war das Baden kein Vergnügen mehr.

Da fand sich noch ein Bekannter, ein jüngerer Schüler der Akademie, ein, welcher in der Stadt immer als Patentfatzke geuzt wurde. Auch hier stieg er in Stehkragen und Manschetten herum; aber anstatt lächerlich zu wirken, erschien er den naiven Eingeborenen imponierend, und hauptsächlich fingen die Mädel an, ihm Blicke zuzuwerfen, die namentlich den Heinrich, der soviel wie möglich Fischer sein wollte, eifersüchtig machten.

Den nächsten Morgen ließ er sich dann freilich verleiten, ein Bad mit ihnen zusammen zu nehmen. Es war kalt und[37] regnerisch, die trüben Wellen rollten un gestüm an den Strand. Hempel und Stiemer stießen sich an. Indem sie sich ihre paar Kleidungsstücke nach dem Bade über den nassen Leib zogen, sahen sie mit Schadenfreude die Anstrengungen des vor Kälte zitternden Weber, der sich bemühte, in das steifgeplättete Hemd hineinzukommen, während der Wind die Öffnung immer wegwehte. Seine Lackstiefel standen auf einer Bootsbank und wankten im Winde von einer Seite auf die andere; jeden Augenblick drohten sie das Übergewicht zu bekommen, und richtig plumpsten sie in den wassergefüllten Boden des Bootes und schwammen da lustig herum. Die beiden lachten, was sie konnten, zähneklappernd fischte sie Weber heraus.

»Nu werden Sie wohl auch barfuß zurückgehen müssen«, stichelte Heinrich. Weber klapperte nur mit den Zähnen.

Alle drei wateten durch den Sand die Düne hinauf. Der blaugrüne Dünenhafer legte sich nach der Richtung des Windes auf den Boden und feiner Sand flog darüber hinweg. Oben machten sie etwas atemlos halt.

Die Sandberge der Nehrung zogen sich als schmaler gelber Streifen von Norden nach Südwest; hier und da tauchten schwarze Kiefern in der Wüste hervor. Man sah die See vom zunehmenden Sturm gepeitscht bis zum Horizont mit weißen Schaumkäm men bedeckt, die wie eine Herde weißer Schafe an das Land zu streben schienen. Auf der nach dem Haff abfallenden Düne sah man durch ein kleines Gehölz die Dächer der Dorfhütten hindurchschimmern.[38]

Den beiden Freunden tat nun Weber doch leid, als sie ihn mit blauen Lippen sahen, wie er, am Leibe zitternd, die Stiefel in den Händen drehte.

»Na! na!« begütigte Heinrich. »Zwei Gläser Rum machen die Sache wieder gut, Sie werden sich schon mit der Zeit daran gewöhnen.«

Dann saßen sie in besserer Laune an dem Frühstückstische. Nach Beendigung des Mahles stand Hempel auf und holte seinen Malkasten.

Verwundert starrte ihn Heinrich an.

»Ja!« sagte der andre, seinen langen Bart streichend, »etwas muß doch heimgebracht werden. Ich habe eine alte Räucherbude mit roten Malven bewachsen gesehen; dieser Gegenstand reizt meinen künstlerischen Sinn« (Hempel liebte es, in Schriftdeutsch zu sprechen).

»Addio Signori.«

Als sie beide allein waren, fragte Weber schüchtern, ob er vielleicht die Werke Heinrichs sehen könnte.

Der machte »hum« und sog an seinem Stummel.

»Da werden Sie wohl nichts sehen können. Meistens habe ich die Zeit verbracht, indem ich den Cha rakter der hiesigen Fischer studierte, was ja auch seinen Reiz hat. Mit geschenktem Schnaps werden sie alle recht mitteilsam und zutraulich, und so habe ich vor lauter Studieren und Trinken keine Zeit gehabt, zu malen.«

»Aber sehen Sie! da kommt er zurück. Die Räucherbude hat doch wohl keinen Reiz für seinen künstlerischen Sinn gehabt.«[39]

»Na! Hempel, was war denn los, daß Sie wieder zurück sind?«

»Ich habe mich besonnen,« erwiderte der, »außerdem scheint es bald regnen zu wollen, im Südwest türmen sich die Wolken.«

Nun wandte sich Weber an diesen Älteren mit der Bitte, ihm seine Studien zu zeigen.

Der warf Heinrich einen sarkastischen Blick zu und forderte ihn auf, mitzukommen.

In dem gemeinschaftlichen Zimmer der beiden war eine kleine Leinwand an die Wand genagelt. Bei näherem Hinsehen war auf ihr ein Interieur mit Kachelofen und einem an der Decke hängendem Schiff sehr pikant und etwas bräunlich gemalt.

»Und zu welchem Bilde wollen Sie diese Studie verwenden?« fragte der Lernbegierige.

Der andre warf sich in die Brust und liebkoste mit sonnverbrannter Hand seinen langen Bart: »Ich habe meinen Plan, und den zu verraten, wäre töricht.«

»Sehen Sie, Weber! nu wissen Sie's!« sagte mit grinsender Miene Heinrich, der aus Langeweile nachgekommen war.

Abends war große Versammlung im Kruge. Der spendierte Schnaps löste die Zungen. Der Krugwirt konnte nicht genug Striche (als Bier) und Nullen (als Schnäpse) auf die Tür kreiden.

»Sehen Sie, Weber! jetzt ist die Zeit da, wo ich studiere«, erklärte Heinrich. Die Fischer, die zuerst mürrisch und zugeknöpft[40] dagesessen hatten, wurden mit jedem neuen Schnaps freundlicher und mitteilsamer. Zuletzt überschrie einer den andern, daß man sein eigenes Wort nicht verstehen konnte.

»Herr Weber!« schrie ein blonder bärtiger Fischer, »wat der Herr Stiemer für leewer Minsch is, is nich to gloowe!«

»Na! Papaul!« rief Heinrich, »dohne Se man nich so, morge kenne Se mi nich mehr!«

»Herrke!« verteidigte sich der Fischer, »för Enne gah ek dorcht Für! Wenn eener wat von Se well! roope Se mi, segg ek! roope Se mi!« und er begeisterte sich bei dem Gedanken, daß er noch öfters den Satz wiederholte.

»Und wenn der Hahn dreimal krähet, wirst du mich dreimal verleugnet haben, und Petrus weinte bitterlich«, deklamierte Hempel.

Dann klagte Weber über das kalte Wetter, wie er morgens gefroren hätte.

Da schlug ein andrer Fischer mit der Faust auf den Tisch und sang:

»Kool Water un Noordwind

Make kruse Büdel un e korte Pint.«

Lachend schlugen die andern auch auf Tisch und Schenkel.

Die Kreidestriche wuchsen ins Unendliche. Ein Witz jagte den andern.

Beim letzten Gewitter war der Blitz in einen Reisekahn gefahren und hatte den Mast krachend auf das Deck geschleudert. Der Fischer Fröse hatte aber ruhig weitergeschlafen.[41]

»Is dat to gloowe«, fragten sie alle und sahen sich verwundert an.

An einem andern Tische wieder disputierten einige Fischer, die bei der Marine gedient hatten, über den Zusammenstoß der beiden größten Kriegsschiffe, wobei »Der große Kurfürst« von »Wilhelm I.« in Grund gebohrt ward und die sämtliche Besatzung ertrunken war.

»Backbord« und »Steuerbord« hörte man in den verschiedensten Stimmlagen hin und her werfen.

Der große Lamprecht nahm sogar zur bessern Erklärung zwei Schnapsgläser zur Hand und manövrierte sie aufeinander los. – –

Da übertönte eine Stimme den ganzen Wirrwarr.

»Meine Herren!« rief plötzlich Hempel, bei dem der Schnaps anfing zu wirken:

»Silentium für das Lied vom David und Goliath, doch singt den Rundreim kräftig mit!«

Die Fischer, über das fremde Wort verwundert, hielten sich still.

Er stellte sich in Positur. Die Hängelampe beleuchtete nur wenig die Gesichter der nächsten, das übrige ertrank in der Dunkelheit.

»Na, nu schwiegt mi mal e betke stell

Un hört, wat ek Ju vertelle well,

Von dem Riese Goliath,

Wat de kleene Dawidke daht.

De Goliath weer en grooter Mann,

Vor dem alle Lüd da weer sehr bang.«[42]

So sang er mit schöner Baritonstimme. Jetzt sollte der Chor einfallen:

»Tule! tule! tuleta!«

Aber es wurde beklommen still, die Fischer duckten sich auf die Tischplatte.

Zwei Frauen waren eingetreten mit Besen in den derben Fäusten.

»Wa Ju too Huus! Ju Rackertüg!« zeterten sie. Dann packten sie ihre Ehegatten am Kragen und war fen sie zuerst heraus. Als die meisten draußen waren, drehte sich die ältere Frau nochmals in der Tür um: »Un de Malerkeerdels sulle ook leewer ligge gahn, als son Spektakel make!«

Eine Stille legte sich über die zusammengeschrumpfte Gesellschaft.

»Na! so jung kommen wir ja nich mehr zusammen!« ermunterte Heinrich. »Prost!« Er stürzte einen Schnaps hinunter.

»Oh! mein Vater! mein seliger Vater!« stöhnte plötzlich Weber. Er war zusammengefallen und stierte vor sich hin. Ein Schlucker erschütterte in Zwischenräumen seinen Körper.

»Oh! wenn das mein seliger Vater wüßte!« lallte er wieder.

»Ach was! lassen Sie doch Ihren Alten in Ruh! Er ist doch schon lange tot!« tröstete Hempel.

»Oh! mein seliger Vater! hu! hu!« schluchzte er weiter.

»Nu hat der auch noch das graue Elend! Es ist doch Zeit, ligge to gahn.«[43]

Morgens stierten sich Hempel und Stiemer etwas dumm an. Sie rieben sich die Augen, der Kopf war ihnen schwer und dumpf.

»Das war des Pudels Kern«, rezitierte Hempel mit heiser tönender Stimme. Er reckte sich, gähnte und griff an seinen Kopf.

»Donnerwetter, mein Kopf!« jammerte er.

Mit beiden Füßen zugleich sprang Heinrich aus dem Bett, zog sich notdürftig an und legte sich zum Fenster hinaus.

Die Krugwirtin ging grade vorbei. Hempel fragte sie wegen Weber.

»Ach der!« sagte sie etwas genant, wäre schon frühmorgens mit dem Briefträger zusammen nach Kahlberg gefahren.

»He hewt sek ganz dagelate«, sagte sie noch, indem sie auf dessen Schlafzimmer zeigte.

»O mein seliger Vater! hu! hu!« spotteten die beiden.

Schöne Tage gab es selten mehr. An jedem Morgen schaukelten die Böte in die Lage des Nordwestwindes gestellt und änderten während ganzer Tage nicht die Richtung.

Seit einer Woche war es den Fischern wegen dieses Wetters unmöglich geworden, zum Fischfang auf die See hinauszufahren; griesgrämig lehnten sie sich an ihren Hütten herum oder saßen beschaulich auf den an Land gezogenen Bootswracken.

»Dat ewige Eerdschockefreete makt nich lostig«, sagten wohl einige Redselige, indem sie ihrem Unmut Luft machten.[44]

Sie kamen bei dieser unfreiwilligen Muße auch auf ihre Winterarbeiten zu sprechen. »Von Klock negen«, wo es im Winter zuerst hell wird, »bet Klock dree«, wo es wieder Nacht ist, stehen sie in der Brandung der hochgehenden See und fahren mit ihren Käschern längs dem Boden entlang, um Bernstein aufzufangen.

Von Kopf bis zu den Füßen sind sie bei dieser Arbeit in wasserdichte Lederkürasse gehüllt, die Kälte und Nässe von ihnen abhalten.

»Da müssen Sie mal herauskommen, da können Sie was malen«, sagte der Benjamin Köhn, der bei der Garde gedient hatte und als Gebildeter immer mit den Fremden hochdeutsch sprach.

Dieser Köhn – ein blondhaariger Riese – war Junggesell und der reichste Buxtehuder Fischer: ein Haus und zwei Böte nannte er sein Eigen. Auf der See war nebst den drei Männern stets die Flor als weibliche Ruderin die Besatzung seines Bootes.

Es gab eine Zeit, wo er die Maler wegen ihrer Neckereien mit der Flor scheel angesehen hatte, aber den letzten Sonntag, als einige vagabundierende Musikanten zum Tanz aufgespielt hatten, war sein Verhältnis mit ihr perfekt geworden.

»Florke, ik schenk di een Paar Schooh, wenn ik di besöke kann.«

Mit verheißungsvollen Blicken hatte sie diesen Antrag aufgenommen.

Als sie nun gar dem Heinrich, nachdem sie beide getanzt[45] hatten, schnippisch gesagt hatte: »Wenn Se alles so könne wie danze, kann enne Brut sek freue«, da hörte Heinrich mit seinem Liebeswerben auf und der Krösus des Dorfes wurde der Maler bester Freund.

Hauptsächlich segelten sie mit ihm mit, wenn er geräucherte Fische nach Frauenburg brachte, und zu einer besonderen Freude gereichte es ihnen, wenn er das Haffboot ihnen zu einer Vergnügungstour anvertraute.

Endlich mußte nun doch geschieden werden. Papaul wollte mit lebendigen und geräucherten Aalen nach Könsbarg (Königsberg), und da wollten die beiden Maler die Gelegenheit benutzen, um nach Hause zu kommen. Es wurde alles gut verpackt, auch die einzige Studie wurde nicht vergessen.

»Na, nu mit Gott!« sagte Papaul, nachdem er noch herzhaft Frau und Kinder der Reihe nach abgeküßt hatte.

»Jakob!« rief er seinem Gefährten zu, »schmiet den Anker rin!«

Die Segel blähten sich auf und bald lag das ganze Dorf klein und winzig in den Sandbergen und verschwand mehr und mehr ihren Blicken.

Hempel, der nicht schwimmen konnte, sah mit gefurchter Stirn kritisch auf die weite Fläche des Haffs. Es war ein schöner Nachsommertag, aber beide Ufer lagen von dem Boote weit entfernt, und kein anderes Schiff war in der Nähe.

»Sagen Sie, Papaul, wenn nun das Boot ein Leck bekommt, was geschieht dann?«[46]

»Da gahn wi unner as ne blierne Ent,« war dessen gleichmütige Antwort – »aber Donnerschock nochmal!« fuhr er ärgerlich fort, »ick gloow, de Wind flaut af.«

Das Segel schlenkerte an dem Maste herum. Er ergriff eine Schaufel mit langem, gebogenem Stiel und bespritzte mit starkem Wurf das Tuch. Etwas fester blies nun der Wind hinein.

»Jakob, lat dat Schweert noch 'n bet runner, sunst driew wi af.«

Kopfschüttelnd bemerkte er wieder das Schlaffwerden des Segels.

In der Ferne sah man einen Mann in einem Boot sich dunkel vom Himmel abheben. Er stand aufrecht und schlug mit dem Ruder rings um sich, weit ausholend, auf das Wasser. Man hörte den Schall, wenn der Schlag schon längst geschehen war.

»De fangt Kulbörsch«, belehrte Papaul. »Eegentlich is et verboade, oawer wo kein Kläger is, da is ook kein Richter.«

Heinrich sah auch zum Segel empor. »Driew! Jahnke, driew!« rief er und pfiff lockende Töne.

»Herr Stiemer! wenn Se keine Junfer sen, wat et woll nich helpe! Jakob, wie wölle reeme!«

Ärgerlich legten sie die schweren Ruder in die Dollen, spuckten in die Hände, und in gleichmäßigem Takt tauchten die Ruder in das Wasser. Sie kamen an Dörfern vorbei, die sich vollständig klar im blauen Wasser spiegelten; lustige Weisen auf Ziehharmonikas tönten herüber.[47]

»De danze, un wi reeme«, sagte Papaul unwirsch.

Die Dämmerung kam, es wurde kälter. Manchmal fuhr man an Kähnen vorüber, die von dem kleinen Boot aus gesehen wie Riesen aus dem Wasser auftauchten.

Die Fischer hielten mit dem Rudern inne; Papaul holte einen Korb mit Fressalien herbei und verteilte diese redlich unter die kleine Besatzung. Rohen Aal flüchtig in Salz und Pfeffer gelegt, ein starkes Essen für die Menschen der Waterkant. Dann kreiste der Schnaps einige Male herum. Hierauf begab sich Papaul mit einigen sorgfältig aufgehobenen Brotresten zu einer Tonne, wo er ein zottiges kleines Wesen herauslangte. Es war ein junger Hund, der mit dem Schwanzstumpf eifrig wedelte und die Hand leckte, als freute er sich, daß sich endlich jemand um ihn kümmerte. Das Tierchen fraß heißhungrig die Brotkrumen auf, dann wurde es wieder in dem Faß verstaut. Der Fischer hatte den Hund vor dem Ertränktwerden bewahrt und wollte sehen, ob er ihn in der Stadt irgendwie anbringen konnte.

Es wurde empfindlich kälter. Die Maler froren in ihren Sommeranzügen; sie hatten sich dicht aneinander gesetzt wie zwei Inseparabiles, um sich gegenseitig zu wärmen.

Papaul, der auf alles Obacht gab trotz des ärgerlichen Ruderns, forderte sie auf, sich ins Roof zu legen; es wären doch immer noch viele Stunden, wenn der Wind nicht bald kommen wollte.

Argwöhnisch schielten die Beiden zu dem kleinen Verschlag herüber, über dessen Decke die Steuerpinne mit dem Handgriff[48] auf einer gezahnten Bahn ruhte. Die Kälte aber ließ ihnen keine Wahl.

Sie krochen durch die kleine Tür, und einmal darin, schien es ihnen ganz behaglich. Sie streckten ihre Glieder. Das Glucksen des Wassers, das an die Wände des Bootes schlug, und der Takt des Ruderns machten eine einschläfernde Musik, und bald schlummerten sie den Schlaf der gesunden Jugend.

Draußen nahm die Dunkelheit zu; der Ordnung gemäß hingen die Fischer eine brennende Laterne an den Mast.

Eben wollten sie weiter rudern, als das herabhängende Segel aufzuatmen schien und die glatte Wasserfläche sich kräuselte. Dann erhob sich der Wind stärker, so daß das Segel sich ganz von selbst in dem Quermast, an dem es ausgespreizt war, in den Wind drehte und die Schoten straff angezogen wurden.[49]

Un nouveau! tönte es durch das Bouguereau-Atelier der Akademie Julian. Einige Neugierige drehten den Kopf nach dem Eingetretenen, die anderen arbeiteten ruhig weiter und stimmten nur in den Ruf ein.

Un nouveau! Das ganze Atelier erzitterte vor dem dröhnenden Geschrei.

Erst als die Pause des Modells war, sammelte sich alles um den Neueingetretenen. Er stach mit seinem struppigen dunklen Bart und viereckigen Gesicht bizarr von den anderen ab.

»De quel pays êtes-vous, monsieur?« fragte der Massié der Klasse.

Er aber tat, als verstünde er nicht, denn Preußen oder wenigstens Deutschland nennen, schien ihm gleich einer Herausforderung zum Kampf.

Deshalb sah er von einem zum anderen und die Wände entlang, die mit Karikaturen, gezeichneten und gemalten[50] Akten bedeckt und mit gebrauchter Ölfarbe beschmiert waren.

»D'où venez-vous, monsieur?« »D'Anvers«, erwidert er schnell, denn das schien der beste Ausweg.

»Vous êtes Belge?«

»Non, monsieur.«

»Votre nom, monsieur?«

»Stiemer.«

»Vous êtes Américain?«

Kopfschütteln.

»Où avez-vous étudié?« fragte der Atelierälteste schon ungeduldiger.

»A Munich.«

»Alors vous êtes Bavarois?«

»Oui, monsieur«, bejahte Heinrich. Es schien ihm zwar ein wahrer Verrat an seinem Vaterlande, aber in Anbetracht der Feindschaft – –; er konnte nicht zu Ende denken, denn ein wüstes Gejohle entstand, indem sich alle Köpfe, nach einer Richtung suchend, hindrehten.

»Baschmang, un compatriote! Baschmang! où est Baschmang!«

Einige waren schon bei ihm und zerrten ihn zu dem Neuen hin, der in ihm eine komische Berühmtheit aus München wiedererkannte.

Beide schienen nicht gerade erfreut, sich hier wiederzusehen, und reichten sich daher geniert die Hand.

Dann wurde aus Schemeln eine Art Altar errichtet, worauf[51] Heinrich feierlichst als Mitglied der Klasse eingesegnet wurde. Ein Frühschoppen im nahgelegenen Café machte den Schluß der Zeremonie.

Wieder in das Atelier zurückgekehrt, erklärte Bachmann seinem Landsmann allerlei Wissenswertes. Er wies auf einen mit breitem Rücken, der an einer vortrefflichen Studie arbeitete.

»Il est très-fort!« flüsterte er ihm so zu, daß es auch von dem Betreffenden gehört werden konnte. Was ich mir wohl daraus machte, dachte Heinrich, wenn es drauf ankommt, hau' ich ihn doch durch.

»Il est exempt«, flüsterte der andere laut weiter; als er aber wieder dem verständnislosen Blick Heinrichs begegnete, bequemte er sich zu einer deutschen Auseinandersetzung: Er hat im Salon die dritte Medaille erhalten und ist juryfrei.

Nun huschte doch über das Gesicht des Preußen so etwas wie Hochachtung.

Das war ja sein eigner geheimer Wunsch, so lange hier, zu bleiben, bis er im Salon etwas ausgestellt hatte und womöglich eine Mention honorable in die Tasche stecken konnte.

»Wie heißt er denn?« fragte er ganz schüchtern.

»Ménard! und der dort mit dem schwarzen Bart ist Dinet; der ist bereits hors concours.«

»Ja und die arbeiten hier alle so gemütlich unter den anderen und lassen sich korrigieren?«

»Das ist alles ganz gleich, wenn hier jemand mit seinem[52] Bilde für den Salon fertig ist, kommt er einfach hierher arbeiten, drüben im Lefèvre-Atelier ist Rochegrosse.«

»Donnerwetter nochmal,« brummte Heinrich, »der hatte ja in München den famosen Vitellius ausgestellt.«

Er ließ seine Augen an den Arbeiten entlang gehen, längs den Karikaturen an den Wänden, und sie blieben auf einem langen Schild an der Querwand des Ateliers haften.

Mit großen Lettern war da geschrieben:

»Le nombril est l'oeil du torse.«

Bachmann sah ihn überlegen lächelnd an und erklärte: »Das ist ein Ausspruch von Ingres.«

»Der Nabel ist das Auge des Bauches«, übersetzte Heinrich langsam.

»Ha! ha!« lachte er, was eigentlich nur in dem Fletschen beider Reihen Zähne, die bis zum Gaumen frei wurden, bestand.

»Das ist ja sehr gut!«

Dann aber wollte sein Dolmetscher arbeiten und führte ihn noch zu dem Farben- und Leinwandhändler, der in einem Winkel seinen fliegenden Laden etabliert hatte.

»Hier können Sie alles kaufen, was Sie brauchen, ob Sie nun malen oder zeichnen wollen.«

Am nächsten Sonnabend war er schon so bekannt mit seinen Kollegen, daß er bereits für die Wand karikiert wurde als bayrischer Soldat auf rotem Hintergrund und mit Abdrücken von blutigen Händen, darunter stand »Quand même«.

Bouguereau fand Gefallen an dem gros Allemand. Ein[53] kleiner, aber sehr breiter, kräftiger Herr mit schwarzen Augen, dichtem weißen Haar und Bart.

Mit schnarrender Stimme und sarkastischem Lächeln fing er stets mit den Worten an:

»Ce n'est pas mal, vous avez du talent,« und endigte: »cherchez le caractère de la nature, monsieur, prenez des brosses petites.« Er selbst aber arbeitete mit breiten Pinseln, wie Heinrich erzählen hörte.

Anders war den nächsten Monat Tony Robert Fleury. – Beide wechselten immer ab, wie im anderen Atelier Lefèvre und Boulanger. – Er war ein großer schöner Mann mit dunklem, gelocktem Haar und Bart und sonorer Stimme. Er war für das Breite, Große. Die Gegensätze des Hintergrundes und der Figur; einfache Aneinandersetzung der Töne.

»Prenez des brosses larges et mettez ton à ton.«

Er selbst aber malte mit kleinen Pinseln und strichelte die Töne ängstlich auf die Leinwand.

*

Ein Aufenthalt in Paris war in jenen ersten achtziger Jahren unter den Münchner Malern zur Mode geworden, und so wäre Stiemer auch, nachdem er ein Bild gemalt hatte, welches einen gewissen Beifall bei seinen Kollegen errungen hatte, zu gerne dorthin gegangen, wenn ihn nicht der Haß der Franzosen auf Deutschland immer wieder davon abgehalten hätte.

Diejenigen, welche nach Paris gezogen waren, konnten nicht genug von diesem Haß auf die deutsche Nation berichten;[54] auch die Zeitungen waren mit Schilderungen gräßlicher Grausamkeiten angefüllt.

»Je suis Bolonais,« hatte sich ein Sachse eingeführt, »und was soll ich Ihnen sagen«, erzählte er weiter:

»Die ganzen Franzosen haben mich geküßt.«

Das war nun doch für den ungeschlachten Ostpreußen eine harte Nuß. Er dachte hin und her, dann kam ihm die Erleuchtung.

»Ich ziehe nach Antwerpen!«

Kaum war der Entschluß gefaßt, so führte er ihn auch aus.

Aber die Zeit der Rubens und Brouwer und der Historienmaler Gallait, Verlat und Leys war hier vorbei. Nach einem halben Jahre hatte er das Nest so satt, daß es ihn nach dem nahen Paris zog, auch wenn Gefahren tausendfach noch vermehrt dort seiner warteten.

So ging er denn in den ersten Tagen des Oktobers die großen Boulevards hinunter durch die Porte St. Denis, die gleichnamige Vorstadtstraße, in die Akademie Julian.

Jene ganz individuelle Luft, die den Nordseeländern hauptsächlich im Frühling und Herbst so eigen ist, hüllte alles in einen vornehmen Silberton, so daß die Straßen mit allem, was daran und darauf war, in jedem Ausschnitt ein Bild boten, das ein Malerauge erfreuen konnte.

Wieviel lebhafter ging es hier zu als in den anderen Städten, die Heinrich gesehen hatte.

Kinder hielten auf den Trottoirs unbekümmert um die Polizisten ihre Spiele ab, Männer wichen aus und eilten geschäftig[55] weiter. Frauen schritten einher wie die Bachstelzen, Mädchen in Arbeitsblusen zogen untergefaßt paarweise dahin. Sie kicherten, schwatzten, sangen und verschmausten goldig-glänzende Orangen. Aber jedes weibliche Wesen ohne Unterschied des Ranges hatte sich mit einem mächtigen Cul de Paris ausstaffiert.

Ein Gewoge von Equipagen, Droschken und Omnibussen auf dem Fahrdamm.

In der Rue Faubourg St. Denis hielten Männer und Frauen längs den Häusern Früchte und Gemüse feil; Fleischstücke hingen an den Türen und Fenstern der Metzgerläden; zweirädrige Lastkarren mit einem Riesenpferde oder zweien hintereinander gespannt kreischten des Weges.

Alles zusammen verbreitete einen warmen, modrigen Geruch, der nicht besonders erfreulich in die Nase stieg. Dazu kam noch, daß in dem ersten Stock des Hauses, in dem die Akademie Julian sich befand, eine Großhandlung von Vogelbälgen war und der Duft von Kampfer und Arsenik auch nicht gerade das Atmen erleichterte.

*

Heinrich bewegte sich zuerst ängstlich und vorsichtig zwischen seinen Erzfeinden; als Preuße fürchtete er jeden Augenblick eine Beleidigung an den Kopf geworfen zu bekommen, während die Franzosen wieder ihrerseits dem großen, stark aussehenden Menschen aus dem Wege gingen.

Ehe aber ein Monat verflossen, war der gros Allemand[56] – wie er allgemein genannt wurde – der Liebling des Ateliers geworden.

Mit ihm hielten hauptsächlich drei andere zusammen:

Mauerbrecher, ein Schweizer, durch seine äußere Schroffheit ein verwandter Charakter, ein anderer Ostpreuße, Blumenthal, der von hinten in seiner langen Dünnheit einem Straußen frappant ähnlich war, und ein Österreicher, von Sambitsch, ein Gentleman der Gesellschaft. Nur Bachmann war verschwunden.

»Où est Baschmang?« tönte es noch manchmal klagend durch die Klasse.

»Il est fou!« echoete es zurück.

Er war geisteskrank geworden und starb bald.

*

Der Schnee und Wind fegte um das große Atelierfenster herum und schwere Wolken verfinsterten den Himmel.

»Oh la la! que fait noir maintenant«, rief Jourdan, der Massié, und sah zum Wetter empor.

»Nouveau! nouveau! allez chercher le grand reflecteur de l'atelier Lefèvre!« befahl ein anderer.

Der Neue sah unentschlossen in die grinsenden Gesichter.

»Mais certainement, monsieur,« bestärkte Jourdan, »il le faut.«

Auf eine lautlose Stille hörte man aus dem Neben atelier ein schallendes Hohngelächter und der Dupierte kam in Begleitung von Lefèvre-Schülern, die lachend und heulend um[57] ihn herumtanzten, wieder zurück und setzte sich beschämt an seine Staffelei.

»Alors reposez, mademoiselle,« befahl Jourdan, da die Finsternis nicht weichen wollte.

Ein Paar griff zum Florett, andere stellten einen Pfropfen auf und warfen mit Sou-Stückchen nach ihm, die dann der Besitzer des zunächst liegenden Geldstückes lächelnd einsteckte.

Pelabaum aus Marseille, der Don Juan der Klasse, hatte sich in die Nische zu dem ausruhenden Modell geschlichen.

Endlich brach das Tageslicht wieder durch die jagenden Wolken.

»Il est l'heure, mademoiselle!« rief Jourdan und alle stellten sich zur Arbeit vor die Staffeleien. Aber die Aufforderung mußte wiederholt werden, bis das Modell verlegen, die Haare mit den Händen ordnend, auf das Podium zurückkam.

»Ri-ez! ri-ez ma be-e-lle! ri-ez, ri-e-z toujours«, flötete »le tigre«, so genannt, weil er in Bengalien beheimatet war, aber die kräftige Stimme Jourdans übertönte sein Lied.

»la peinture à l'huile

est très difficile«,

darauf der ganze Chor:

»mais c'est bien plus beau

que la peinture à l'eau.«

Dann herrschte Stille, jeder war eifrig mit seiner Arbeit beschäftigt; man hätte können eine Nadel auf den Boden[58] fallen hören. Da ein Pfiff wie eine Rohrdommel im Schilf, dann mehrere Lockrufe, Froschgequake, Grunzen von Schweinen, Tigergebrüll und dann ein Gemisch von Lauten, die von schrillem Pfeifen auf Schlüsseln übertont wurden.

Ein Hallo, als wenn der jüngste Tag anbrechen sollte.

Plötzlich wieder lautlose Stille, daß von dem schnellen Übergang das Trommelfell zu platzen drohte.

*

Der Tag gehört der Arbeit, der Abend dem Vergnügen, war der Wahlspruch Heinrichs, in den seine drei Freunde gern einstimmten.

So durchzogen sie die Théâter-variétés, die Café chantants, besuchten im Quartier latin den bal Bullier und andere Lokalitäten, die ihnen von Interesse zu sein schienen; und billig mußte es sein, denn mit besonderen Glücksgütern war keiner von ihnen geseg net.

»Sambitsch,« rief Heinrich, »Mauerbrecher und ich gehen jetzt nach Hause.«

»Es ist aber doch hier so fein«, rief der aus einem Winkel heraus, wo er unter einem Wust von Spitzenkleidern und seidenen Schlafröcken vergraben war, daß nur seine lange Nase und die glänzenden schwarzen Augen zu sehen waren.

»Na, denn amüsieren Sie sich.«

Als die beiden aus dem Hause traten, war es menschenleer, das ganze große Paris schlief.

Die Stunde, in der nach Schluß der Theater die Straßen noch einmal von hastenden Menschen und jagenden Equipagen[59] wie am Tage belebt wurden, war längst vorüber. Ihre Schritte hallten durch die stille Nacht.

Beide gähnten und trennten sich an einer Ecke.

Zwei Sirenen eilten ihnen nach.

»Bel homme! viens chez moi!«

Heinrich eilte mit längeren Schritten seiner Wohnung zu.

*

Den nächsten Morgen – am Sonntag – wurde in der Akademie Julian an einer Kompositionsskizze gearbeitet.

Sambitsch erschien endlich auch, verschlafen und abgespannt. Er schob seine Staffelei zu Heinrich heran.

Sie lächelten sich an.

»Können Sie mir bis zum Ersten aushelfen, Stiemer?«

»Sagen Sie es aber nicht den anderen, Stiemer.«

»Für Geheimnisse bin ich das reinste Erbbegräbnis,« brummte Heinrich.

»Wie sieht eigentlich so ein richtiger Esel aus?« fragte er dann weiter. Er hatte nach allen Seiten hin versucht, das Tier und den Reiter darauf erkenntlich hinzumalen, aber bis dahin immer vergeblich.

»Halt, da kommt Blumenthal! Vielleicht weiß der es.«

Dieser war während der Zeit noch länger und dünner geworden. Er war sehr aufgeräumt und sprach seinen ostpreußischen Dialekt mit harter, lauter Stimme.

»tstsch! pstsch!« machte ein Franzose nach und verrenkte seinen Mund in alle möglichen Stellungen.

»Tais-toi avec ta sale langue«, rief ein anderer.[60]

Die drei Deutschen flüsterten leise miteinander.

»Wie heißt denn das Thema?« fragte Blumenthal, der nicht mehr wagte, von der Seite Heinrichs zu weichen, um den Zettel an der Türe lesen zu gehen.

»Der Einzug Christi in Jerusalem«, teilte man ihm mit.

»Ich hab' mir doch gleich gedacht, daß es ein biblisches Sujet sein wird.«

Heinrich, den das Vorhergehende schon ärgerlich gemacht hatte, mußte doch über diese Redensart, die sein Landsmann bei jeder Gelegenheit anwandte, lächeln.

»Das ist doch auch eine Kleinigkeit für Sie, da Sie Gedankenleser gewesen sind«, erwiderte er.

»As-tu vu Bismarcke

A la porte de Charenton

Il a bu du Schnape –.«

»Das geht auf Sie, Stiemer«, flüsterte der Österreicher Sambitsch.

In der Tat schien Gehässigkeit in der Luft zu liegen.

Hauptsächlich ging diese chauvinistische Stimmung von einem »ancien« aus, der seine Militärzeit absolviert, nun in das Atelier zurückgekehrt war und mit Kraftausdrücken aus der Kaserne um sich warf.

»I' pousserai le fusil à la gueule des cochons prussiens«, rühmte er mit einer Stimme, die aus einem hohlen Topf zu kommen schien. Auch auf der Straße war eine größere Verstimmung gegen Deutschland wahrzunehmen.

Zeitungsverkäufer liefen über die Boulevards. Das Extrablatt[61] in der Hand schwingend, schrien sie: »Achetez! la mort de l'empereur Guillaume«, der Kaiser wäre seit Tagen tot. Bismarck hätte eine Wachsfigur in dem historischen Eckfenster in Berlin aufstellen lassen, bis er alle Angelegenheiten, die sich gegen Frankreich bezogen, geregelt hätte. Es stellte sich zwar als die Spekulation eines findigen Zeitungsverlegers heraus, aber es kam doch aus dem Gefühl des Volkes.

»Dis-donc, Stiemer,« fragte ein anderer, »est-ce vrai, que les Prussiens ont volé toutes les pendules dans la France?«

»Imbécile, laisse moi tranquille.« Es hörte sich an wie das dumpfe Knurren eines gefährlichen Tieres.

Im nächsten Augenblick war das Interesse der Klasse schon wieder auf einen anderen Gegenstand gerichtet.

»Voilà le prince Kara! Tiens, bon jour, prince!« schrien sie einem eleganten jungen Mann entgegen. Manche verließen sogar die Staffeleien, um ihn zu umarmen.

»Tu vas bien, prince? Tu es retourné, prince?« So ging es eine ganze Zeit, indem sie die Hauptbetonung mehr auf den »Prinzen« als auf das übrige legten. Er war ein Abkömmling der Karageorgewitsch aus Serbien. Sein Aussehen war aber mehr das eines »feschen Wieners«, als das eines rachsüchtigen Orientalen.

*

»Ich mache den Vorschlag, wir gehen in die Bastien-Lepage-Ausstellung«, sagte Heinrich.

Sambitsch dehnte und streckte sich. »Ich leg' mich aufs Ohr und schlaf' mich aus.«[62]

In Paris pflegten einige Wochen vor der Eröffnung des großen Salons von Klubs kleinere Ausstellungen arrangiert zu werden, die wegen ihres geschlossenen Charakters oft interessanter als die Massenausstellung in dem Industriepalast waren.

Die Ecole des beaux Arts führte jedes Frühjahr die Schöpfungen eines ihrer großen Toten möglichst geschlossen dem Publikum vor Augen. Dieses Mal waren die Arbeiten des jung verstorbenen Bastien-Lepage ausgestellt.

Sie fuhren auf der Imperiale eines Omnibusses bis zu der Place de l'Opéra und schlenderten auf der prachtvollen Avue de l'Opéra dem Louvre zu. Die Renaissancebauten des Schlosses bildeten ein Geviert, das zum Tuileriengarten geöffnet war. Man konnte die prachtvollen Bäume und Statuen übersehen. Weit in der Ferne tauchte der Arc de Triomphe auf.

»Früher war das auch zugebaut«, erklärte Mauerbrecher wie ein Fremdenführer.

»Die Kommune hat im Krieg den ganzen Krempel kaput gemacht. Hier kommt nächstens die Menzel-Ausstellung hin«, fuhr er fort. Alle sahen interessiert auf eine provisorische Holzbaracke, in der vorläufig ein Postamt untergebracht war.

Diese Menzel-Ausstellung hatte Meissonier gegen eine große Partei chauvinistischer Maler mit vieler Mühe durchgesetzt.

Auf dem Pont des Arts blieben sie stehen und genossen den Rundblick.[63]

Stromabwärts an der Seine, welche von kleinen Dampfern und Kähnen belebt war, erhob sich der Trocadéro und die goldene Kuppel des Invalidendoms; zur Linken beherrschte die Notre Dame das Panorama. Vor ihnen breitete sich das Quartier latin aus mit den engen Gassen, steilen, geschwärzten Mauern und den hohen Schornsteinen, die gleich Schiffsmasten in den bleiernen Himmel ragten.

*

Endlich kam der Einlieferungstermin für den Salon heran. Die Schüler der Akademie Julian waren aufgeregter denn je. Viele hatten Bilder eingeschickt und selbst die Unbeteiligten wurden von diesem Getriebe mitgerissen.

Sie stürmten in das Sekretariat, um die Empfangsnummern anzugeben, welche Jules in einem Register, mit den Namen versehen, den Lehrern übermittelte.

Danach konnten diese erkennen, welche Bilder von ihren Schülern waren. Auch die Wahl der Jury wurde lebhaft diskutiert. Jeder Franzose, der im Salon ausgestellt hatte, durfte sich mit seiner Stimme an der Wahl beteiligen.

Daß eine Anstalt wie die Julians, in welcher seit Jahren sich Unzählige bildeten und viele eine Berühmtheit im Salon errungen hatten, eine kunstpolitische Macht nicht nur für die Wahl der Jury, sondern auch für die später zu verteilende Medaille d'honneur bedeutete, war wohl selbstverständlich. So unterstützen sich Lehrer und Schüler gegenseitig. Die größte Anzahl der Stimmen war immer auf seiten dieser vier Meister.[64]

Bouguereau hatte das Bild Heinrichs in der Spedition, in der es lagerte, angesehen. Er drehte die Hand hin und her, sagte aber auf die ängstliche Frage Heinrichs, ob er Hoffnung für Annahme haben dürfte:

»Je crois bien.«

Nichsdestoweniger dehnten sich diese Tage der Erwartung zu Ewigkeiten aus. Seine Freunde taten alles, was ihnen möglich war, um die Zeit hinwegzutäuschen, aber das finstere »R« für refüsiert und das glänzende »A« für admis ging dem Wartenden nicht aus den Sinnen. Schließlich ließ sich sogar Blumenthal überreden, eine Vorstellung im Gedankenlesen zu geben, was er bis dahin verweigert hatte, weil er stets dadurch in eine schwere Krankheit gefallen war.