Schlacht bei Crecy[470] 451.

26. August 1346.

Die Könige von England streben nach einer Vereinigung der beiden großen Inseln unter ihrem Szepter, der Angliederung von Wales, Schottland und Irland an das Hauptland. Nicht anders streben die Könige von Frankreich nach einer wirklichen Herrschaft über die Lehnsfürstentümer, die der Krone fast nur nominell untergeordnet sind. Jede der beiden Nachbarkronen aber sucht die andere in ihrem Beginnen zu stören, um sie nicht zu mächtig werden zu lassen, und die in ihrer partikularen Selbständigkeit bedrohten Landschaften finden in ihrer Not einen Protektor an dem Rivalen ihres Bedrängers: die Schotten halten sich an den König von Frankreich, die Vlamen an den König von England. Der dauernde Kampf zwischen England und Frankreich ist zugleich in beiden Gebieten ein Kampf zwischen der zentralen Monarchie und dem Partikularismus der Landschaften, und dieser Gegensatz verflicht sich wieder mannigfach mit ständischen Bestrebungen und dynastischen Gegensätzen und Verbindungen. Auf das höchste aber wurde der[470] Kampf gesteigert, als die ältere Linie der Kapetinger ausstarb und gegen den nach dem männlichen Erbrecht berechtigten Vetter, Philipp von Valois, König Eduard III. als Schwestersohn des letzten Königs den näheren, weiblichen Erbanspruch geltend machte und die französische Krone für sich und seine Nachkommen forderte, während ihm von seinen Vorfahren her ohnehin noch die Gascogne gehörte.

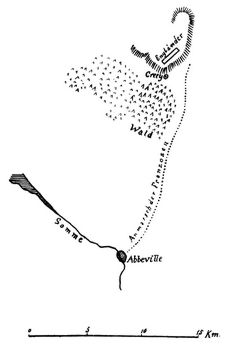

Ein Seesieg, den die Engländer im Jahre 1340 bei Sluys über die französische Flotte erfochten, hatte Eduard die Herrschaft über das Meer gegeben. Er konnte landen, wo er wollte und wählte im Jahre 1346, von einem landflüchtigen französischen Edelmann überrredet, die Normandie. Da die Franzosen sich mit ihrer Hauptkraft gegen die Landschaften des englischen Königs in der Gascogne gewandt hatten, so nahmen die Engländer ohne Schwierigkeit eine Anzahl normannischer Orte ein und plünderten sie aus. Das wirkte als Diversion auf den südlichen Kriegsschauplatz und degagierte die dort kämpfenden Engländer, die schon in großer Bedrängnis waren. Indem nun der französische König sich mit seinen Truppen gegen ihn wandte, beschloß Eduard, zu Lande nach dem ihm verbündeten Flandern zu ziehen. Es ist nicht unmöglich, daß er diesen Beschluß nicht freiwillig gefaßt hat. Er hatte einigen seiner Schiffskapitäne erlaubt, mit Verwundeten und Kranken und der gemachten Beute nach Hause zu fahren; dieser Fahrt schlossen sich aber ohne Erlaubnis die sämtlichen anderen Kapitäne an, so daß das englische Heer plötzlich von der Heimat abgeschnitten war und notgedrungen suchen mußte, zu Lande auf befreundetes Gebiet zu gelangen. Auf diesem Marsch suchte König Philipp, es zu fassen. Zwar hatte er seine Truppen noch nicht alle beisammen, aber er ließ die Brücken abbrechen, die Eduard hätte passieren müssen, zwang ihn dadurch zu großen Umwegen und zog mehr und mehr Kontingente heran.

Mit höchst geschickten Manövern und vom Glück begünstigt, gelang es Eduard, sowohl die Seine wie die Somme zu überschreiten, und als er sich auf diese Weise so weit nach Norden gezogen, daß er im Fall einer Niederlage nicht mehr rückzugslos gewesen wäre, stellte er sich dem Verfolger zum Kampf.[471]

Das englische Herr bei Crecy wird auf 14000 bis 20000 Mann berechnet. Die Zahl scheint dadurch gesichert, daß von der der Schlacht folgenden Belagerung von Calais der königliche Schatzmeister Walter de Wetewang eine Musterrolle anlegte, die erhalten ist. Diese Aufstellung Wetewangs ergibt 32000 Mann; zieht man davon die Verstärkungen ab, die nachweislich dem Heere erst nach der Schlacht zugezogen sind, so ergeben sich gegen 20000. Die Zahl scheint so hoch, daß ich eine gewisse Skepsis nicht zu unterdrücken vermag, immerhin ist sie nicht unmöglich.452

Ob Philipp VI. innerhalb der sechs Wochen, die seit der Landung Eduards in der Normandie (12. Juli) verflossen waren, ein ebenso starkes oder ein noch stärkeres Heer hat zusammenbringen können, ist nicht zu sagen. Die Truppen, die bisher in der Gascogne gefochten hatten und schleunigst heranmarschiert kamen, waren noch nicht zur Stelle. Auch wenn das französische Heer an der Zahl schwächer gewesen sein sollte als das englische, so wäre der Entschluß Philipps zur Schlacht doch wohl ganz verständlich, da er in der Zahl der Ritter wohl sicher überlegen war, und der fortwährende Rückzug der Engländer den Anschein einer Flucht bot und die Zuversicht der Franzosen hob.

Wäre es jetzt zu einer normalen Ritterschlacht gekommen, so wäre aller Wahrscheinlichkeit nach der Sieg den Franzosen geblieben.

Da schuf das Genie Eduards III. eine neue Taktik, eine Waffenverwendung, wie sie das Mittelalter bis dahin nicht gesehen, so eingepaßt in das Gelände wie in die strategische Lage, daß alle ritterliche Tapferkeit der Franzosen daran zerschellte.

Das englische Heer bestand zu einem sehr großen Teil aus Bogenschützen. In dem überlieferten Normalgefecht waren die Schützen die Hilfswaffe der Ritter. Auf sich allein angewiesene Schützen konnten auf einem einigermaßen zugänglichen Gelände es mit Rittern in einer entsprechenden Zahl nicht aufnehmen.[472] Kamen diese in schneller Gangart heran, so mußten sie die Schützen überrennen, ehe gar zu viele Ritter oder Rosse durch die Pfeile außer Gefecht gesetzt waren. In dieser Gewißtheit aber, daß die Ritter bald mitten unter ihnen und daß sie dann verloren sein würden, pflegten die Schützen ihre Waffe gar nicht bis zum letzten Augenblick auszunutzen, sondern suchten das Heil in der Flucht, ehe die Ritter auch nur in die wirksamste Schußweite kommen konnten. Die Aufgabe des Taktikers also war, seine Schützenlinie bis zum letzten Augenblick fest- und in fortwährendem Feuer zu halten. Zu diesem Zweck befahl König Eduard seinen Rittern, abzusitzen und sich mit den Schützen und Spießknechten zusammen zu Fuß aufzustellen. Wären sie zu Pferde geblieben, so hätten sie im beginnenden Nahgefecht als einzelne mehr leisten können, aber diese direkte Ritterleistung sollte jetzt nicht die Hauptsache sein. Was der Ritter bei Crecy vor allem zu bewirken hatte, das war, der Masse der gemeinen Krieger den moralischen Halt zu geben, und das geschah in weit höherem Maße, wenn er, wie diese selber, zu Fuß focht. Eine geringe Zahl von Rittern zu Pferde unter der Menge von Bognern und Spießern hätte dieser keine Sicherheit gegeben. Der gemeine Mann wäre aus der Empfindung nicht herausgekommen: die Zahl der Herren ist zu klein, um viel auszurichten, und wenn es schlecht geht, eilen sie auf ihren Pferden davon und wir haben die Niederlage mit unserm Blute auszubaden. Von nicht wenigen mittelalterlichen Schlachten wird es ja direkt berichtet, daß die Herren sich gerettet hätten, und daß das Fußvolk niedergemetzelt sei. So unritterlich das klingt, so darf man es doch nicht einfach als Feigheit brandmarken; retten hätten ja die Herren ihre Knechte doch nicht mehr können, nur mit ihnen sterben. Dazu waren die Dinge nicht angetan. Ist die Schlacht einmal verloren, so ist es auch dem Tapferen erlaubt, zu fliehen und die Rettungsmittel, die sich ihm darbieten, zu benutzen. Der Berittene also entkommt leichter als der Unberittene. Dem Unberittenen aber muß es die Zuversicht aufs höchste steigern, wenn er sieht, daß der Berittene mit allen Vorzügen seiner Waffe freiwillig sich dieses Vorteils begibt. Der Ritter hat seinen Namen daher, daß er am liebsten und am besten zu Pferde kämpft; seine technische Überlegenheit beruht auf seinem Roß. Das Gelände[473] ist es bei Crecy nicht, was ihn, wie etwa anderswo, zwingt, auf sein bestes Kampfes-Instrument zu verzichten. Es ist das psychologisch-moralische Moment, welches gegen das technisch-physische auftritt und es zurückdrückt. Schon sehr früh können wir diese Spannung in einzelnen Fällen beobachten: als Cäsar seine noch ungeprüften Legionen in seine erste Schlacht gegen die Helvetier führte, ließ er seine eigenen und die Pferde aller seiner hohen Offiziere fortbringen und kommandierte die Schlacht zu Fuß: unzweifelhaft eine sehr große Erschwerung für die geordnete Leitung, aber das wirksamste Mittel, die frisch ausgehobenen Legionäre gegen den wilden Ansturm der Helvetier festzumachen. In der Schlacht bei Straßburg (357) verlangten die Allemannen sogar von ihren eigenen Fürsten, daß sie absteigen und mit den Gemeinen zu Fuß fechten sollten, damit sie sich nicht etwa vor ihnen bei einer Flucht retten könnten. Graf Balduin von Hennegau stieg in einem Gefecht gegen Gottfried von Löwen im Jahre 1170 vom Pferde, damit die Seinigen dadurch zur Tapferkeit angefeuert würden453, und im späten Mittelalter finden wir ähnliche Vorkommnisse noch häufig.454

Durch die Einmischung der Ritter zu Fuß unter die Bogner erreichte also Eduard, daß der Pfeilschuß in ganz anderer Weise ausgenutzt wurde als sonst in einer Ritterschlacht: der Schütze schoß bis zum letzten Augenblick, in der Sicherheit, daß er, wenn der feindliche Ritter trotzdem herankomme, ihm mit ein paar Schritten rückwärts ausweichen könne, und der Fußritter neben ihm den Kampf aufnehmen müsse und werde.

Eduard aber wußte die Wirkung noch weiter zu verstärken. Er nahm seine Stellung nicht quer über die Straße, auf der die Franzosen anrückten, sondern er hatte eine Position ausfindig gemacht, wo ein länglicher Hügel parallel dieser Straße lief (links davon) und doch durch einen dichten Wald und eine sehr steile Böschung in der rechten Flanke gegen einen französischen Angriff[474] gedeckt war. Die Franzosen mußten also, um an die Engländer zu kommen, erst nach ihrer linken Flanke hin aufmarschieren, um

dann den Hügel hinaus zu attackieren. Nun wissen wir, und König Eduard wußte auch, daß es nicht so leicht ist, Ritter, die einmal vor dem Feinde sind, festzuhalten. Es hätte schon eine recht gut disziplinierte Armee dazu gehört, um die ersten Kolonnen,[475] die aus der Marschordnung gegen die feindliche Schlachtlinie einschwenkten, ihr unmittelbar gegenüber halten zu lassen, bis auch die letzten in die Schlachtordnung eingerückt waren. Eduard durfte also darauf rechnen, daß seine Flankenstellung in noch viel höherem Maße, als es eine Frontal-Stellung getan hätte, wo man den Anmarsch von weit her bemerken

kann, den Feind zu vereinzelten Angriffen verführen würde. Jeder vereinzelte Angriff aber bot den Engländern den Vorteil, daß abermals die Wirkung des Pfeilschusses verstärkt wurde, indem nicht nur von der Front, sondern noch viel wirksamer von der Seite her die Pfeile den ansprengenden Pferden wie Männern zugeschickt werden konnten.

Schließlich kommt noch die Form der Aufstellung in Betracht. Froissart berichtet, die Bogner hätten »en fourme de une herse« gestanden. Der Ausdruck, der viel Kopfzerbrechen bereitet hat, bedeutet nichts anderes, als was wir heute mit »schachbrettförmig« ausdrücken: »herse« heißt die »Egge« und auch das »Fallgatter« oder das »Staket«; »Staket« und »Fallgatter« gibt kein erkennbares Gleichnis, dagegen das Bild der Egge paßt vorzüglich. Denn die Zinken können weder sehr dicht stehen, weil sie sonst das Erdreich vor sich anhäufen würden, noch direkt hintereinander, weil sie dann zu wenig Rillen reißen würden, sondern sie sind entweder so eingefügt, daß die hinteren immer etwas seitwärts von ihrem Vordermann stehen, oder bar die Egge wird nicht gerade, sondern schräg durch das Feld gezogen, wodurch dieselbe Wirkung erzielt wird. Um mehr als ein Glied gleichzeitig feuern lassen zu können, ließ also Eduard die hinteren Glieder nicht genau Vordermann nehmen, sondern etwas übertreten und durch die Zwischenräume schießen. Ob es möglich ist, auf diese Weise noch mehr als zwei Glieder zum direkten Schuß zu bringen, lasse ich dahingestellt.455 Wahrscheinlich schossen das dritte, vierte und fünfte Glied nur, wenn dichtere Massen nahten und noch in einiger Entfernung waren, so daß sie mit dem hohen Bogenschuß getroffen werden konnten. Kamen sie näher, so konnten die hinteren Schützenglieder ihnen direkt nichts mehr anhaben, dienten aber[476] doch dazu, die vorderen zu unterstützen, Verwundete sofort zu ersetzen, Waffen und Pfeile zu ergänzen.

König Philipp hatte mit seinem Heer die Nacht in und bei Abbeivlle, 21/2 Meilen südlich von Crecy zugebracht. Erst nachmittags 3 Uhr erhielt er auf dem Marsche die Meldung, daß die Engländer ihn in Schlachtordnung erwarteten, und beschloß, den Angriff bis zum nächsten Tage zu verschieben. Aber schon waren die vordersten Truppen im Angesicht des Feindes und die folgenden drängten nach, als diese Nachricht sich verbreitete. So beschloß auch der König, auf der Stelle die Entscheidung herbeizuführen. Er ließ zunächst seine genuesischen Armbrustschützen vorgehen. Aber diese richteten gegen die auf der Höhe postierten englischen Bogenschützen nicht viel aus. Ernsthaft wurde die Schlacht erst, als die französischen Ritter, durch sie hindurchstürmend und manchen dabei überreitend, in der gewohnten Weise die feindliche Aufstellung zu durchbrechen suchten. Wäre erst ein geordneter Aufmarsch erfolgt, und hätte sich dann die ganze Masse gleichzeitig auf die Engländer gestürzt, so hätten die englischen Pfeile den Ansturm schwerlich aufgehalten. Aber die Franzosen kamen in einzelnen Abteilungen, wie sie auf dem Schlachtfelde anlangten, in immer neuen Anläufen und wegen der Böschung nur in mäßigem Tempo. Fünfzehn oder sechzehn Angriffe wollen Teilnehmer der Schlacht gezählt haben. Auf jeden einzelnen ergoß sich jedesmal der ganze Hagel einer langen Front, und wenn auch viele Pfeile gegen die Rüstungen der Ritter wie der Rosse wirkungslos blieben, bei der übergroßen Zahl456 trafen doch so viele, daß nur wenige der Anstürmenden bis in die feindlichen Reihen hineinkamen, wo sie dann von den englischen Rittern und Spießknechten niedergekämpft wurden. Die hauptsächlichsten Angriffe richteten sich naturgemäß gegen den rechten Flügel der Engländer, der der französischen Anmarsch-Richtung am nächsten war. Hier kommandierte der erst sechzehnjährige Prinz von Wales, der schwarze Prinz. Einmal wurde seine Bedrängnis so groß, daß der Vater ihm aus dem Zentrum[477] noch zwanzig Ritter zu Hilfe schickte. Diese geringe Unterstützung genügte, die Franzosen wieder zurückzutreiben, denn die Zahl, die es von ihnen bis zum Nahkampf brachte, war ebenfalls nur sehr klein.

König Philipp selbst kam so weit, daß ihm ein Pferd unter dem Leibe erschossen ward, dann aber erkannte er die Unmöglichkeit des Sieges und verließ mit kleiner Begleitung das Schlachtfeld.

Mit welcher Tapferkeit der französische Adel die Attacken ausgeführt hatte, zeigt die Liste der Gefallenen: an der Spitze steht der blinde König Johann von Böhmen, Graf von Luxemburg, Vater Kaiser Karls IV. Ferner waren geblieben ein Bruder und ein Neffe König Philipps, die Grafen von Alençon und Blois, Herzog Raoul von Lothringen, Graf Ludwig von Flandern, Graf Johann von Harcourt, Graf Simon von Salm, Graf Ludwig von Sancerre, Graf Johann von Auxerre, Graf Johann von Granpré, dazu 83 Bannerherren und etwa 1200 Ritter.

Der Sieg König Eduards gehört zu der in der Kriegsgeschichte ganz seltenen Erscheinung der in der reinen Defensive erfochtenen Siege. Der König hatte jede Verfolgung strikt verboten und ordnete auch selber kein Vorgehen an, um seine Fußkämpfer nicht etwa im Tal einem plötzlichen Reiterangriff auszusetzen.

Die Bogenschützen, mit denen Eduard III. die Schlacht bei Crecy gewonnen hat, sind in das englische Kriegswesen, wie wir gesehen haben, eingeführt worden durch seinen Großvater, Eduard I. Eine prinzipielle Neuerung lag darin nicht, sondern nur eine Wiederaufnahme und Verstärkung von Alters überlieferter Formen. Schon Wilhelm der Eroberer war ja stark an Bognern und Kaiser Friedrich II. noch mehr. Die Verstärkung dieser Waffe, die Eduard I. einführte, brachte ihm zwar die Eroberung von Wales und Schottland ein, änderte aber an der Schlachtenführung noch nichts und gab auch den Engländern nicht etwa eine dauernde Überlegenheit über ihre Feinde. Diese Bogner verhinderten nicht, daß Eduard II. die Schlacht von Bannockburn und damit Schottland wieder verlor, und als Eduard III. zuerst in den großen Krieg gegen Frankreich zog (1339), hatte er keineswegs die Idee, den Gegner vermöge der Masse und Trifflichkeit seiner Bogner zu[478] besiegen, sondern schloß mit zahlreichen deutschen Fürsten und Herren Soldverträge und Bündnisse, so mit den Grafen von Berg, Mark, Limburg, Holland, dem Pfalzgrafen, dem Markgrafen von Brandenburg, den Herzogen von Jülich, Geldern, Brabant und sogar mit dem Kaiser selbst, Ludwig dem Bayern. Ungeheure Steuern mußten in England auferlegt werden, um die fürstlichen Condottieri zu entlohnen; außer den großen Summen, zu denen das Parlament seine Zustimmung gab, erpreßte der König noch vieles mit Gewalt; er ließ die zur Ausfuhr bestimmte Wolle mit Beschlag belegen und nahm große Vorschüsse von den Hanseatischen Kaufleuten, denen dafür Privilegien zum Schaden der eigenen Untertanen erteilt wurden. Manchen der niederrheinischen Fürsten, denen man die bedungenen Summen in bar nicht zahlen konnte, wurden statt dessen Ausfuhrbewilligungen für bestimmte Quantitäten Wolle verliehen. Auch die reichen Abteien mußten mit ihren Klosterschätzen herhalten. Aber so bedeutend das Heer war, das auf diese Weise zusammengebracht wurde, Eduard richtete doch, als er damit im Jahre 1339 in Frankreich einbrach, nichts aus; König Philipp VI. trat ihm zwar mit einem Aufgebot entgegen, vermied aber die Schlacht, und Eduard fühlte sich nicht stark genug, ihn dazu zu zwingen. Philipp hatte ganz richtig gerechnet, daß sich das englisch-deutsche Heer nicht lange zusammenhalten lassen werde; die Fürsten erklärten nach kurzem, daß sie nunmehr genug geleistet hätten, und Eduard mußte, ohne etwas ausgerichtet zu haben, umkehren.

Als Eduard im siebenten Jahr des Krieges zum zweitenmal mit einem großen Heer über das Meer ging, fehlten die deutschen Ritter und waren durch eine um so größere Zahl von Bognern ersetzt, aber obgleich das Heer diesmal im wesentlichen ein nationalenglisches war, so war es darum nicht weniger ein Soldheer. Durch die drückensten Steuern, indem man wieder in der Art der karolingischen Kapitularien die Kriegspflichtigen aufbot und ihnen erlaubte Ersatzmänner zu stellen, wurden die Mittel beschafft.

Hatte der englische König bei seinem ersten Einfall eine Entscheidungsschlacht nicht erzwingen können, so kann er diesmal (1346), wo er an Rittern so viel schwächer war, umsoweniger darauf gerechnet haben. Hat er vielleicht ursprünglich direkt in[479] die Gascogne gehen wollen, so war schließlich jedenfalls sein Zweck kein anderer, als daß er durch die Diversion mittelbar seine in der Gascogne belagerten Burgen und kämpfenden Scharen degagierte.

Zur Schlacht ist es schließlich nur dadurch gekommen, daß der französische König, ermutigt durch den fortlaufenden Rückzug der Engländer, sich getraute und beschloß, sie in ihrer Position anzugreifen, was er im Jahre 1339, als die Heere sich bei Buironfosse ähnlich gegenübergestanden hatten, nicht getan hatte.

Die unerhörte Wirksamkeit, die nunmehr der englische Bogen bei Crecy entwickelte, haben wir aus den besonderen taktischen Verhältnissen abgeleitet, die die Verhältnisse und der Feldheer für dieses Gefecht geschaffen hatten. In den Quellen wird das direkt nicht so berichtet: hier ist es immer der Vorzug des Bogens als solcher, die schnelle Folge der Schüsse und die Wirksamkeit der Pfeile, die geschildert und ausgemalt wird. Im Bogen selbst aber kann der Erfolg von Crecy nicht gelegen haben, sonst wäre es unverständlich, wie sich die Armbrust vorher und nachher neben ihm hat behaupten können, und weshalb die Schußwaffe in den früheren Jahrhunderten des Mittelalters keine größere Rolle spielt. Einen eigentlich sachverständigen Zeugen, der die Zusammenhänge durchschaute und auf die einginge, haben wir nicht für die Schlacht. Wir haben nur die übereinstimmende Aussage, daß die Pfeile »wie die Schneeflocken« geflogen seien, als Tatsache anzunehmen und müssen uns selber die Erklärung suchen. Eine ganze Reihe von Quellen, darunter keine geringere als Villani, der auch offenbar das Bedürfnis nach einer Erklärung gehabt hat, geben an, daß die Engländer in einer Wagenburg gestanden hätten. Andere (Rüstow) haben aus den Quellen herauslesen wollen, daß die Engländer eine leichte Verschanzung vor sich errichtet gehabt hätten, hinter der gedeckt, sie die Ritter beschossen. Aber die Vergleichung aller Aussagen miteinander läßt keinen Zweifel, daß von derartigen Deckungen für die Schützen nichts vorhanden war. Es war also nichts als die Feldherrenkunst König Eduards, die die Bogner aufstellte und ihnen durch die Beimischung der Ritter und Spießknechte den moralischen Halt gab. Auf der anderen Seite aber war es nicht mangelnder Schneid der französischen Ritter,[480] der sie die Schlacht verlieren ließ, sondern ihre Indisziplin, die sie statt in geschlossener Gesamtheit truppweise in das feindliche Feuer und ins Verderben führte.

Es dient zur völligen Klarstellung des Zusammenhanges, wenn wir uns fragen, weshalb Kaiser Friedrich II., von dem doch auch berichtet wird, daß er sehr stark an Bogenschützen gewesen sei, keine ähnliche Schlacht geschlagen hat. Die Idee dazu zu finden, wäre er doch wohl der Mann gewesen. Die Antwort liegt darin, daß Crecy eine Defensivschlacht war. Wenn man in der Defensive bleiben will, kommt der Gegner ebenso sehr in Betracht, wie die eigene Kriegsmacht. Die höchst selbstbewußte und starke französische Ritterschaft ritt an gegen die englische Aufstellung, wie sie 1302 gegen die Aufstellung der Vlamen bei Courtray angeritten war. In den italienischen Kommunal-Ritterschaften war denn doch ein solcher Geist nicht. Ihr Bestreben war von vornherein nicht darauf gerichtet und konnte nicht darauf gerichtet sein, den Kaiser in offener Feldschlacht zu überwinden: sie gedachten ihn vielmehr nur auszudauern und sich nicht von ihm überwinden zu lassen; Schlachten zu schlagen nur, wenn sich etwa wieder so gute Gelegenheit bot, wie einst bei Carcano und Legnano. Die Initiative und die Offensive ist also durchaus beim Kaiser. Eduard aber beschränkt sich darauf, seinem Gegner weh zu tun, indem er das platte Land verwüstet und ausplündert, oder einmal eine Stadt zu nehmen, die ungenügend verwahrt ist, und überläßt es dem Gegner, ob er ihn angreifen will.

Eine Improvisation war die Aufstellung von Crecy natürlich nicht. Im kleinen wird die defensive Kraft des Bogens auf schwer zugänglichem Gelände von je häufig ausgenutzt werden sein; in dem Gefecht von Bourg-Théroulde (1124), in der Schlacht bei Jaffa (1192) haben wir schon im 12. Jahrhundert Beispiele davon, und es scheint auch, daß Crecy zwei unmittelbare Vorläufer gehabt hat, das Gefecht von Dupplin Muir (9. August 1332), wo eine Anzahl vertriebener Schotten unter Eduard Baliol mit Engländern und fremden Söldnern, die ins Land gefallen waren, über ein schottisches Aufgebot unter dem Regenten Earl of Mar siegten, und die Schlacht von Halidon Hill bei Berwick (19. Juli 1333), wo Eduard III. selbst über die Schotten unter dem Regenten[481] Archibald Douglas siegte.457 In beiden Gefechten erscheint die Kombination von abgesessenen Rittern mit den Bognern, und von Halidon Hill sagt eine der englischen Quellen, Baker von Swinbroke, ausdrücklich, hier habe es der Engländer gelernt, gegen die Sitte seiner Väter zu Fuß zu fechten und die Rosse für die Verfolgung aufzusparen. Diese schließliche Verfolgung zu Pferde, die wir bei Crecy vermissen, soll bei Halidon Hill stattgefunden haben, und die Schlacht würde insofern kriegsgeschichtlich noch höher stehen, als Crecy selber. Aber die Nachrichten über diese Gefechte scheinen mir doch nicht sicher genug, um sie kriegsgeschichtlich in den Mittelpunkt der Betrachtung zu stellen, namentlich ist es fraglich, wie groß eigentlich die fechtenden Massen waren, und man versteht nicht recht, wie die Schotten den Sturm auf die Stellung der Engländer bei Halidon Hill wagen konnten. Die historisch gesicherte große Schlacht, in der die Kombination der Fußritter und Schützen den Sieg errang, bleibt Crecy, und wahrhaft genial erscheint uns in dieser Schlacht die Auswahl des Schlachtfeldes in der Flanke des feindlichen Anmarsches, wodurch zweifellos die Zersplitterung in dem feindlichen Angriff mit Vorbedacht gefördert, und dadurch wiederum das Wirkungsfeld der Bogner vergrößert wurde.

Eduard benutzte seinen Sieg bei Crecy, um Calais zu belagern, das sich ihm aber erst nach einer überaus zäh durchgeführten Verteidigung von nicht weniger als elf Monaten ergab. König Philipp kam einmal herangerückt mit einem großen Heere, um die getreue Stadt zu entsetzen. Aber Eduard hatte, als die Franzosen nahten, Verstärkungen herangezogen, so daß er schließlich volle 32000 Mann stark war. Eine solche Macht getraute sich Philipp nicht, besonders nach der Erfahrung von Crecy, anzugreifen, sondern zog unverrichteter Dinge wieder ab und überließ die Stadt ihrem Schicksal.

Auch Eduard aber mit jener gewaltigen Streitmacht setzte sich doch kein höheres Ziel als die Eroberung von Calais. Denn[482] wenn es ihm auch gelungen war, mit der äußersten Anspannung der Mittel seines umfassenden Reiches eine so unerhörte Kriegsmacht, wie 32000 Mann im Mittelalter sind, zusammenzubringen, so ging es doch über seine Kräfte, eine solche Macht längere Zeit zusammenzuhalten und mit ihr zu operieren. Auch nach der Einnahme von Calais blieben die Engländer bei der üblichen Kriegsweise der bloßen Verwüstungszüge, die die so in Anspruch nahmen, daß sich Schottland ihrer Herrschaft mittlerweile wieder entzog.

Buchempfehlung

Grabbe, Christian Dietrich

Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Ein Lustspiel in drei Aufzügen

Der Teufel kommt auf die Erde weil die Hölle geputzt wird, er kauft junge Frauen, stiftet junge Männer zum Mord an und fällt auf eine mit Kondomen als Köder gefüllte Falle rein. Grabbes von ihm selbst als Gegenstück zu seinem nihilistischen Herzog von Gothland empfundenes Lustspiel widersetzt sich jeder konventionellen Schemeneinteilung. Es ist rüpelhafte Groteske, drastische Satire und komischer Scherz gleichermaßen.

58 Seiten, 4.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Biedermeier II. Sieben Erzählungen

Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Michael Holzinger hat für den zweiten Band sieben weitere Meistererzählungen ausgewählt.

- Annette von Droste-Hülshoff Ledwina

- Franz Grillparzer Das Kloster bei Sendomir

- Friedrich Hebbel Schnock

- Eduard Mörike Der Schatz

- Georg Weerth Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski

- Jeremias Gotthelf Das Erdbeerimareili

- Berthold Auerbach Lucifer

432 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum