IV.

[129] Für die Tätigkeit, auf die er halb und halb unfreiwillig verzichtet hatte, suchte Brahms vergebens Ersatz in seinen Klavierlektionen. Wahre Befriedigung sollte er erst in den Armen der Muse finden. Sie beschenkte ihn im Frühjahr 1864 mit einigen köstlichen lyrischen Gaben. Unter ihnen: »Von ewiger Liebe«, vielleicht das berühmteste und meistgesungene der Brahmsschen Lieder, das ihm schon 1861 durch den Sinn ging, als er den »Brautgesang« für die Hochzeit eines Mitgliedes des Hamburger Frauenchors komponierte. Er hatte, wie wir uns erinnern, zu den beiden Zeilen des Uhlandschen Textes: »Das Haus benedei' ich und preis' es laut, das empfangen hat eine liebliche Braut« eine Melodie geschrieben, die sich, den Auftakt weggenommen, mit der Antwort des Mägdleins in dem Wenzigschen Gedichte (»Nach dem Wendischen«) deckt, und dann in melodischer, harmonischer und rhythmischer Steigerung zu dem wahrhaft monumentalen Schlusse des Liedes erhebt, das man ein Manifest der Liebe nennen könnte. Wie sonderbar, daß die beiden Zeilen und deren Melodie das Keimblatt eines Baumes gewesen sind, der mit seinem stolzen Wipfel in den Himmel und die Ewigkeit hineinragt! Hier hat ein in Gefühl aufgelöster, wenn man will, alltäglicher Vorgang: die Vereinigung eines in seiner Liebe gehemmten und bedrohten Paares in der Tat seinen für immer gültigen, dauernden Ausdruck gefunden. Nach der authentischen Überlieferung der Frau Nelly Chrobak, geb. Lumpe, der Brahms das Lied im Frühjahr 1864 brachte, war es ursprünglich mit »Ewig« überschrieben. Brahms änderte dann den Titel so, wie er heute lautet. Das Gedicht ist keine der gelungensten Übertragungen Wenzigs und steht hinter der Mehrzahl der von ihm verdeutschten Böhmischen Volkslieder zurück. Die Strophe

[129] »Leidest du Schmach und betrübest du dich,

Leidest du Schmach von andern um mich,

Werde die Liebe getrennt so geschwind,

Schnell wie wir früher vereiniget sind,

Scheide mit Regen und scheide mit Wind,

Schnell wie wir früher vereiniget sind.«

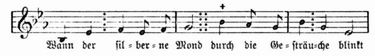

macht von dem Vorrecht des Volksliedes, unverständlich wie ein nach Worten ringender Naturlaut zu sein, allzu freigebigen Gebrauch. Der Sinn ist etwa: So schnell, wie wir uns in Liebe trafen, laß uns wieder auseinandergehen! Bei »scheide«, das wie die zweite Person des Imperativs aussieht, ist das Hauptwort »Liebe« zu ergänzen, von der das Verbum in der dritten Person abhängt: Die Liebe werde getrennt und scheide, da ihr gutes Wetter umgeschlagen, unbeständig und meteorisch wie dieses, mit Regen und Wind. Es müßte also wenigstens heißen: Schnell, wie wir früher vereinigt waren oder worden sind. Über die heikle Strophe hätte sich schon mancher Sänger vergebens den Kopf zerbrochen, wenn nicht ihre prägnante musikalische Fassung aus aller Verlegenheit hülfe.1 Es liegt soviel schneidender, schmerzvoller Hohn und dabei soviel wahre opfermutige Innigkeit in der, von wilden Triolen umspielten, mit den wuchtig niederfallenden Bässen gehenden Melodie:

daß kein Zweifel an der Gesinnung des armen Burschen möglich ist. Der Geist des unglücklich Liebenden hat seinen finsteren Schatten, der mit dem trostlosen Dunkel der Landschaft übereinstimmt, vorausgeworfen, und jene tiefe Naturpsychologie, die wir bei Brahms in allen seinen Meisterliedern bewundern, und die so gar nichts mit der an Äußerlichkeiten haftenden billigen »Stimmung« moderner Liedermacher gemein hat, ließ ihn die wundervolle viertaktige Baßmelodie der Introduktion erfinden, welche nicht nur[130] auf das Kommende vorbereitet, sondern in ihrem weiteren Verlaufe zugleich so realistisch anschaulich wirkt, daß wir den ganzen Vorgang miterleben. Sie prägt sich mit unverlöschbaren Zügen ins Gedächtnis ein, und dies um so fester, als sie in rein objektiver Weise dem Erzählertone des Dichters zu folgen scheint, während sie auf ihren, nahe über der Erde hinstreichenden schweren Flügeln die Klage trostloser Liebe in die Nacht trägt. Wenn der Bursche das Wort ergreift, glauben wir ihn schon gehört zu haben, wie wir ihn mit der Geliebten im Zwielicht aus dem Dorfe kommen sahen, langsam, nach jedem Schritte stockend und auf eine Gelegenheit wartend, mit dem Unsagbaren loszubrechen:

Das kleine, rhythmisch und harmonisch so fesselnde Zwischenspiel nimmt die Ansprache des noch Schweigenden bedeutungsvoll voraus, die ihm durch den Kopf geht, aber nicht von den Lippen will:

indem sie in Takt und Deklamation deren Bewegung feststellt, es »verschlägt«, um einen vulgären Ausdruck zu gebrauchen, »ihm die Rede«, und erst als er seinen Schatz an dem Weidengebüsche, dem Asyl ihrer Liebe, vorbeiführt, findet er die Sprache wieder und redet »so viel und so mancherlei«. Was Unverständige dem Meister der musikalischen Deklamation als einen Fehler anrechnen, glauben wir für einen Vorzug halten zu dürfen. Brahms, der Regelstrenge, war eben kein Pedant, wie seine Krittler; er wußte, was er tat und warum er von der Norm abwich, [131] ebenso genau wie Wagner, der den »Tristan« mit einer seltsamen Freiheit in der Deklamation beginnt, um die Himmelsrichtungen (west- und ostwärts) in sinnfälligen Gegensatz zu bringen. Der Rhythmus beherrscht die leidenschaftliche Rede des Burschen und zwingt den Sänger bei »werde« und »scheide«, die Endsilben zu betonen; aber der Verstoß, der sich an den Stümper des Vortrags hängt, beflügelt den Meister. Durch den von h-moll nach H-dur zum wiegenden Sechsachteltakt übergehenden Satz wird der lieblichste, völlig unerwartete Effekt des Umschlags hervorgebracht. Ton- und Taktart verändern das Bild: es ist, als ob der Mond plötzlich aus den schwarzen Wolken hervorträte und die traurige Gegend in ein silberumflossenes Paradies umwandelte. Die Antwort des Mädchens, die sie mit Herzpochen, erst schüchtern, aber von Anfang an voll Zuversicht auf die Beständigkeit ihres Gefühls,2 dann immer eindringlicher und belebter dem verzweifelten Vorschlage des Geliebten entgegensetzt, entscheidet die Wendung des Liedes und führt das Paar einander in die Arme. Man glaubt zu hören und zu fühlen, wie das Herz des Mädchens immer schneller und feuriger pocht, der begleitende Baß

geht bald in

über, um zuletzt in unterbrochenen Dreiviertelschlägen zwei Takte fortzuhämmern. So ist kaum noch ein schlichtes Volkslied komponiert, so sind die unbeabsichtigten und zufälligen oder doch aller Welt verborgenen Vorzüge eines lyrischen Gedichts überhaupt noch niemals ans Licht gefördert und dramatisch pointiert worden. Die erweiterte Form des durchkomponierten Liedes hat es zur Szene erhoben und der Ballade genähert.

Zwei andere Lieder, die Brahms demselben, erst 1868 bei Rieter-Biedermann erschienenen Opus 43 einverleibte: Nr. 3 »Ich schell' mein Horn ins Jammertal« und Nr. 4 »Das Lied vom Herrn von Falkenstein«, sind älteren Datums. Von dem, choralartig in Dreiklängen fortschreitenden, an Heinrich Isaak mahnenden Trauergesang des um sein bestes Edelwild betrogenen Jägers [132] ist schon bei Besprechung der Männerchöre (op. 41) die Rede gewesen. Auch wurde erwähnt, daß das deutsche Volkslied (Nr. 4) im ersten Detmolder Jahre, gleichsam an Ort und Stelle, auf Spaziergängen zur Falkenburg entstand. Mit den einfachsten Mitteln wird hier eine außerordentliche Wirkung erreicht; es kommt nur auf den Sänger an, die Abwechselung des Inhalts, die der Komponist mehr andeutet als ausführt, in seinem Vortrage deutlich zu machen. Brahms hat sich von den neun Strophen des Gedichts weder entmutigen noch abhalten lassen, ihnen allen, mit Ausnahme eines zweistrophigen Zwischensatzes, dieselbe kräftige Melodie zu geben. Sie ist aber auch von einer solchen unverwüstlichen Urwüchsigkeit und Frische, daß man sich jedesmal freut, ihr wieder zu begegnen. Der Baß hält unentwegt fest an ihr, nur die Ober- und die Mittelstimmen weichen in bezeichnenden Varianten ab. Ein trennendes, viermal repetiertes Ritornell hängt thematisch mit dem Abgesange, der vergrößert in den Anfang (Takt 3) zurückläuft, zusammen, und ihre Struktur ist so originell, daß sie auf den ersten Blick einen Takt zu wenig oder drei zu viel haben scheint (2 + 2 + 3 + 2 + 2). Im Wechsel der vier- und dreifüßigen Jamben ist durch eine korrumpierte Lesart des Gedichts an zwei Stellen die erste Zeile um einen Fuß vermehrt worden. Es sollte in Strophe 5 und 6 heißen: »Sie ging den Turm wohl um und um«; das Volk aber hat ein pleonastisches »wieder« eingeschoben, so daß der Vers »Sie ging den Turm wohl um und wieder um« mit seinem Auswuchs über das Maß schreitet. Brahms wußte einen besonderen Vorteil daraus zu ziehen, indem er jene zweistrophige Enklave als As-dur-Mittelsatz von viermal fünf Takten einschob (das Ganze steht inc-moll), der nun das merkwürdigste Trio zu dem Marsche bildet.

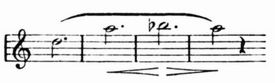

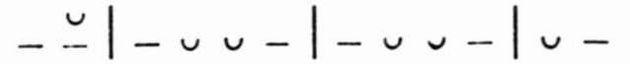

Zu den drei Liedern kam in demselben liederreichen Jahre als op. 43 Nr. 2 ein viertes »Die Mainacht«, der Schwanengesang des Jünglings, der das Idealbild seiner Liebe vergebens auf Erden sucht. In heißem Sehnen nach der Einzigen, ewig Unerreichbaren, die alle ihre Schwestern an Schönheit des Leibes und der Seele übertrifft, härmt er sich ab und verzehrt sich, bis sein Gemüt in einsam geweinten Tränen verblutet. Die neuere Literatur hat der Komposition des von Brahms noch höher ins Ätherische erhobenen [133] Gedichtes Ludwig Höltys nichts an die Seite zu setzen. Man muß bis auf Beethovens »Adelaide« zurückgreifen, um zwar nicht Gleiches, aber doch Verwandtes zu finden. Denn auch dieses unsterbliche Lied reicht nicht an das Hohelied der Sehnsucht hinan, das Brahms seiner verlorenen Jünglingszeit nachsang, als er die Schwelle des Mannesalters überschritten hatte. Nicht die Unschuld selbst, nur die Erfahrung der Unschuld vermag solche aus der Tiefe der reinsten Menschennatur heraufglühende Töne anzuschlagen, Töne eines zerrissenen Herzens, das seine Wunden offen hält, um sie niemals heilen zu lassen, und dennoch geordnete, zur Harmonie vollkommener Schönheit vereinte musikalische Töne, denen allein gewährt ist, das Unaussprechliche zu sagen. Ein eigentümlicher Zufall wollte es, daß den beiden Jünglingsliedern antike Metren zugrunde liegen. Weder Beethoven noch Brahms wußten in griechischer Metrik genauer Bescheid. Beethoven hat sich bei der Komposition der Matthissonschen »Adelaide« nicht weiter um das Silbenmaß gekümmert und weder Zäsuren noch Versausgänge beachtet. Brahms, der ein ebenso empfängliches wie empfindliches Ohr für rhythmische Feinheiten besaß, brauchte nur seinem Gefühl zu folgen, um das Richtige ohne Überlegung zu treffen. Die erste Strophe der »Mainacht« kann für das Muster der ganzen Gattung gelten; nach ihrer Melodie lassen sich alle, in diesem Versmaß gedichteten Lieder der Griechen und Römer singen. (Ebenso darf die später komponierte, berühmte »Sapphische Ode« Ansprüche auf Mustergültigkeit erheben.) Ja, man kann ohne Übertreibung behaupten, daß der graziöse Bau der griechischen, nach dem Dichter Asklepiades benannten Form, die den von ihm erfundenen Vers mit denen des Pherekrates und Glykon zu einer der abwechselungsreichsten lyrischen Strophen verbindet, erst von Brahms und seiner Musik in das rechte Licht gerückt worden ist. Jeder Vers zeigt und behält sein besonderes Profil, während die Bewegung der Melodie den Ausdruck seines Gesichts verändert; die drei ersten erheben sich und steigern die gegebenen Prämissen, der vierte senkt sich, um mit der Konklusion die lyrische Pointe zu bringen. Der kleine asklepiadische Vers:  läßt sich in Tönen gar nicht besser schematisieren, nicht vielsagender versinnlichen als mit der auf- und absteigenden Melodie:

läßt sich in Tönen gar nicht besser schematisieren, nicht vielsagender versinnlichen als mit der auf- und absteigenden Melodie:

[134] Die von der Zäsur geteilten beiden Chorjamben sind einander entgegengesetzt, und dem vorangehenden Trochäus der ersten antwortet der nachfolgende Jambus der zweiten, wie denn die zweite Periode in der Umkehrung der Melodie überhaupt den Gegensatz der ersten bildet. Darauf folgt als Parallele derselbe asklepiadische Vers, aber um einen Ton in die Höhe getrieben:

Im pherekratischen Verse  der sich anreiht, steigt die Melodie, indem sie die Erwartung des Zuhörers noch höher spannt, wieder um einen halben Ton:

der sich anreiht, steigt die Melodie, indem sie die Erwartung des Zuhörers noch höher spannt, wieder um einen halben Ton:

um dann nach dem Folgezeichen einer Viertelpause zum Schlußsatze des glykonischen Verses  in es-moll hinabzusinken:

in es-moll hinabzusinken:

In der zweiten, freier behandelten Strophe des Gedichtes ergreift nach dem Rhythmiker und Melodiker mit diesem zugleich der Harmoniker das Wort, das Wort des Dichters, färbt und beseelt es mit seiner Empfindung. Enharmonische Verwechselungen und jähe Modulationen bringen im Verein mit einer in Naturlauten schwelgenden Mittelstimme und der heftiger pulsierenden, zu raketenartig emporgeschleuderten Triolen fortstürmenden Begleitung eine unbeschreibliche Wirkung hervor. Am Gesange der Nachtigall und dem zärtlichen Girren eines verliebten Taubenpaares hat sich das [135] Blut des einsamen Schwärmers entzündet; die berauschende Frühlingsnacht fordert ihn auf, sein junges Leben zu genießen – aber er wendet sich, sucht noch dunklere Schatten auf, um die Glut seiner Leidenschaft zu verbergen, »und die einsame Träne rinnt«. Wie von selbst leiten die begleitenden Achtel zum Anfang zurück. Aber an die erste Hälfte der wiederholten, durch fieberhafte Triolen gesteigerten Anfangsstrophe wird nun in doppelter Ausdehnung der Schluß der zweiten gerückt. Die Gewißheit, das lächelnde Bild, das ihm wie Morgenrot durch die Seele strahlt, niemals auf Erden zu finden, verschärft den Schmerz des Unglücklichen, wandelt seine Tränen in Blut – das beklommene Dunkel dieser schwülen Mainacht kann nur dem reinen Lichte des ewigen Tages weichen. –

Als vorbereitender Übergang zur Komposition der klassischen »Mainacht« ist das klassisch-romantische Lied »Die Kränze« zu betrachten, das Brahms ebenfalls im Frühjahr 1864 komponierte. Er entnahm den Text den »Antiken Musen« der »Polydora«, jenes »weltpoetischen Liederbuches«, das Georg Friedrich Daumer als Hauptteil eines von ihm geplanten allumfassenden weltpoetischen Pantheons 1855 in zwei Bänden herausgegeben hat. Der Romantiker, der in Daumer trotz seiner, ihm halb aufgedrungenen Beziehungen zum Jungen Deutschland steckte und sich auch in seinem entschiedenen Hinneigen zum Katholizismus offenbarte, trieb ihn an, Goethes Gedanken einer von den Deutschen zu begründenden allgemeinen Weltliteratur in seiner Weise auszuführen Er wollte die lyrische Poesie aller Völker, von den Griechen bis auf die Gegenwart, in einer für den modernen Geschmack genießbaren Sammlung vereinigen und so ein »recht eigentlich nationales, d.h. der Universalität des deutschen Geistes entsprechendes Werk« zustande bringen. Seine Hafisischen Anthologien, der »Mahommed«, die »Marianische Blütenlese«, die »Bettina«, schließlich auch seine »Frauenbilder und Huldigungen«, welche das deutschnationale Element im besonderen repräsentieren sollten, gingen der »Polydora« voran und erregten, zumal in dem letzten, originaliter von ihm verfaßten Teile als Verherrlichung der »Emanzipation des Fleisches« und als schamlose Lobgesänge auf die schnöde Sinnenlust und deren Dienerinnen einen Sturm von Entrüstung. Es half dem entsetzten, aus den Wolken seines Traumes gefallenen [136] Dichter nichts, daß er sich (in der Vorrede zu »Polydora«) der vermeintlichen »Don Juanerie« wegen zu rechtfertigen suchte und sich darauf berief, daß gerade die Frauen und »Damen vom feinsten und edelsten Charakter« ihn verstanden und »gegen mißbilligende und anklagende männliche Urteile in Schutz genommen« hätten. Mit den »Frauenbildern und Huldigungen« hatte er es bei allen »Gebildeten« verschüttet. Einem ähnlichen Schicksal ist der Komponist, der den Verkannten und Vergessenen zu unverhofften Ehren gebracht hat, mit knapper Not entgangen. Auch Brahms mußte sich von einer Frau des feinsten und edelsten Charakters seiner »ausschweifenden Sinnlichkeit« wegen verteidigen lassen, weil er es gewagt hatte, Lieder wie »Von waldbekränzter Höhe«, »In meiner Nächte Sehnen«, »Unbewegte laue Luft« und andere zu komponieren, deren Texte von dem anrüchigen Daumer herrühren. Elisabet von Herzogenberg schreibt ihm (am 16. Dezember 1877): »O wüßten Sie, wie viele Lanzen ich für Ihre Daumerschen Lieder gebrochen habe, selbst für das vielverketzerte: ›Unbewegte laue Luft‹!«3

Für Brahms waren die Anthologien Daumers eine wahre Fundgrube von Liedertexten. Selbst in den etwas spröden und ungelenken Originaldichtungen Daumers, die sich zu ihrem Schaden merklich von seinen Nachbildungen und freien Übersetzungen unterscheiden, wußte er das darin verborgene Fünkchen von Genie zur hellen Flamme zu entfachen, und fühlte sich dem Dichter zum lebhaftesten Danke verpflichtet. Um seine Gefühle an den Mann zu bringen, suchte er seines Dichters persönlich habhaft zu werden. Auf dem Wege von Nürnberg nach Karlsruhe begriffen (Anfang Mai 1872), unterbrach er in Würzburg, wo Daumer in den letzten Jahren seines Lebens wohnte (er starb dort 1875), seine Reise, fand nach vieler Mühe Straße und Haus, und war überrascht, als sich ihm ein verschrumpftes Männchen als der deutsche Hafis vorstellte. Brahms, der im Laufe des Gespräches merkte, daß Daumer nichts von ihm und seinen Liedern wußte, erkundigte sich scherzhaft nach seinen vielen Schätzen, womit er die so glühend besungenen Frauenbilder meinte. Da lächelte der Alte stil vor [137] sich hin und rief aus der anstoßenden Kammer ein ebenso altes, kleines und verhutzeltes Weiblein herein, indem er sagte: »Ich habe nie eine andere geliebt als diese meine Frau.«4

Was nun das Lied »Die Kränze« betrifft, so hat es nicht in seiner Struktur allein mancherlei Verwandtes mit der »Mainacht«. Es bringt die erste Strophe als Exposition, geht wie das andere durch enharmonische Verwechselung (dort ges-fis, hier as-gis) modulierend zu einem neuen Satz über, der die Entwickelung in leidenschaftlicher Klimax bringt, dann aber die erste Strophe, zu der er zurückkehrt, in Gestalt eines kodamäßigen Nachspiels wieder aufnimmt. Auch hier werden Tränen besungen, in einer kummervollen Nacht vergossen: Regen und Tau für die Kränze, welche der gekränkte Liebhaber über der Türe der Geliebten zur Opferweihe aufhängt. Ein die edle Melodie begleitendes obstinates Motiv erhält thematische Wichtigkeit und verbindet die Teile des Liedes zur Einheit. Dieses Tropfenmotiv

das auch Smetana mit guter Wirkung in dem Ensemblesatze seiner »Verkauften Braut« verwendet (»Noch ein Weilchen, Marie, bedenk es dir«) ist aller Wahrscheinlichkeit nach Brahms vom Studium der »Iphigenie in Aulis« von Gluck hängen geblieben. Dort beherrscht es den Schlußchor. Die oben erwähnte Koda hat in dem Orchesternachspiel des »Schicksalsliedes« ihr analoges Seitenstück erhalten. Sie zieht auf eigentümliche, schon von Schumann angebahnte Weise das begleitende Klavier zur selbständigen Mitwirkung heran; keine einfache Wiederholung des einleitenden, der Singstimme vorgreifenden Ritornells, schafft sie eine neue wortlose, den Dichter ergänzende Schlußstrophe. Die gebrochene Melodie, welche zuvor in dem hohen ges ihren Gipfel erreichte, wird hier zweimal nacheinander bis ins as hinaufgetrieben und sinkt dann schmerzlich in sich selbst zusammen:

[138] Eine Septimenharmonie, welche beide Male mit demas eintritt (as-ces ist zu des-f-as-ces zu ergänzen) verstärkt den sehnsüchtig schmerzlichen Ausdruck. Es ist, als wende sich der scheidende Jüngling nach vollbrachtem Opfer immer wieder um, in der trügerischen Hoffnung, die Geliebte werde auf der Schwelle ihres Hauses erscheinen und ihn zurückrufen.

Das Lied glüht von Sinnlichkeit und eröffnet wie eine antike Grazie den erotisch-bacchantischen Zug der von Daumer inspirierten Tongestalten; soviel ihrer sind, und so rasend sie sich mitunter geberden, so bleiben sie doch stets eingedenk, was sie ihrer Anführerin schuldig sind. Die erste Begegnung mit »Polydora«, die wohl bei einem Wiener Antiquar stattfand, war für Brahms mindestens ebenso wichtig und belangreich wie alle anderen interessanten Bekanntschaften, die er in Wien machte.

Was von Daumerschen Liedern fertig oder unfertig vorlag, nahm er mit auf die Reise nach Baden-Baden, um dort die beiden Hefte zusammenstellen zu können, die als op. 32 unter dem Titel »Lieder und Gesänge von August v. Platen und G.F. Daumer« im Winter 1864/65 bei Rieter erschienen. Mit einander vereint, ergeben sie eine Art von lyrischer Novelle in zwei Cyklen, eine höchst persönliche Herzensgeschichte. Ihr erster Teil zeigt uns den Helden, wie er, in unselige Verhältnisse verstrickt, sich vergebens einer dämonischen Circe entziehen will, die ihn von neuem zu betören und zu fesseln sucht. Im zweiten Teile ist es der verführerischen Zauberin bereits gelungen, den nur schwach Widerstrebenden zum Sklaven ihrer Laune zu machen; ihre Gunst, die sie ihm scheinbar und mit Berechnung entzogen, wendet sich ihm wieder zu, und er genießt zum zweiten Male sein verhängnisvolles Glück, nachdem er es solange entbehren mußte, mit doppelter Inbrunst. »Rinaldo in den alten Banden« wäre die bezeichnende Überschrift für den in neun lyrischen Kapiteln abgehandelten kleinen Roman. Jedes Heft wird mit einem pathetischen Liede eröffnet, das die drangvollen Umstände des Helden exponiert. Gewaltsam [139] hat er sich, in Scham und Reue über die würdelos vergeudete Zeit, zu dem Entschlusse aufgeschwungen, seiner Leidenschaft zu entsagen. »Wie rafft' ich mich auf in der Nacht, in der Nacht und fühlte mich fürder gezogen« – wohin? Das Platensche Gedicht, das, wie andere allzu verkünstelte Strophen des großen Dichters, von einer fixen Reimidee besessen wird, sagt es nicht. Aber die Musikver rät es. In einem einzigen einleitenden Takte zeigt sie uns den Sehnsuchtskranken, wie er sich schlaflos auf nächtigem Lager hin- und herwirft:

Er springt auf und eilt durch die leeren Gassen der ruhenden Stadt – es zieht ihn zu dem wohlbekannten Hause, wo die Anstifterin seiner Qual und Reue wohnt. Wie er sich dreht und windet, vorüberzukommen!:

Die Melodie wird gefaßter und schreitet gemessen fort, nur die rastlos hämmernden Triolen der Begleitung mahnen an den mühsam unterdrückten Sturm seines Gefühls. Unter ihnen wogt bald drohend, bald beschwichtigend der dunkle Baß des Ritornells auf und nieder:

nachdem der flüchtige Wanderer »das Tor mit dem gotischen Bogen« glücklich passiert hat – ein prachtvolles Bild! Mit dem Inhalt der Verse wechselt der musikalische Ausdruck, aber das festgefügte Gebäude der Strophe bleibt unerschüttert bestehen, und die Kadenzen der Abschnitte, die in der Harmonie zwischenf- und c-moll wechseln, wahren dem Ganzen den Charakter des Strophenliedes. Der anapästische Schwung der Melodie reißt uns über die unschönen und gesuchten Stellen der Dichtung und die Not [140] ihres Reimüberflusses fort, so daß wir über den Nachtwächter (»die Gassen vom Wächter bewacht«) ebenso unvermerkt hinwegkommen, wie über »Tief unter mir nahm ich der Wogen in Acht« und den »Wandel der Sterne, unzählig entfacht.«

Es folgt als Nr. 2 das aus einer stolzen, tief gedemütigten Mannesseele heraus gesungene »Nicht mehr zu dir zu gehen beschloß ich und beschwor ich«. Seine Melodie besteht im Hauptteil und dessen Repetition aus lauter Viertelnoten, die, im langsamen 3/2-Takte sich bewegend, schwer wie Hammerschläge herniederfallen. Jede Silbe dieses nach Atem ringenden, von hilflosen Pausen unterbrochenen Geständnisses hat gleichsam ihren Akzent, an jeder hängt ein Tropfen Blut, aus jeder spricht der kampfesmüde, geknickte Mut des auf Gnade und Ungnade sich ergebenden Besiegten. Im Mittelteile nimmt die stockende Beichte einen Anlauf zu feuriger Beredsamkeit, um dann, wie überzeugt, daß alle Beteuerungen nichts fruchten, in den Anfang zurückzulenken.5 Nr. 3, ein einteiliges Lied, das sich in derselben Tonart (d-moll) an das vorige anschließt. Es bedeutet auch nur die Erwiderung auf eine Zwischenfrage, und die Erwiderung ist selbst wieder eine rhetorische Frage. Indem Brahms die Singstimme auf der Tonika schließen läßt, verkehrt er das Interrogativum in das Affirmativum, beantwortet die Frage im Sinne des Fragestellers und macht aus einem unbedeutenden Lied ein witziges Epigramm. Bei Nr. 4 tritt der umgekehrte Fall ein: aus dem abermals in eine Frage verkleideten witzigen Epigramm hat Brahms ein unbedeutendes Lied gemacht, mehr zu seinem als des Dichters Schaden. So mußte er, im Gegensatz zu Schubert, dem Platenschen Ghasel Lehrgeld zahlen, ehe er die schwierige Form meistern lernte und bei Daumer an den dankbareren Ghaselendichter kam. Schubert-Platens »Mein Herz ist zerrissen« mag ihn gereizt haben, Ähnliches zu versuchen. Wie Schubert mit der Komposition der Rückertschen Ghaselen: »Sei mir gegrüßt« und »Greisengesang« das Vollkommenste geschaffen hat, so holt sich Brahms den Kranz [141] des Ghaselenkomponisten mit dem Schlußliede der in Rede stehenden Sammlung: »Wie bist du, meine Königin«.

Schuberts Einfluß auf op. 32 tritt in den Eröffnungsgesängen der beiden Hefte am deutlichsten hervor. An transparenten Stellen des Platenschen Nachtstückes leuchten »Aufenthalt«, »Die junge Nonne« und »Des Mädchens Klage« durch; in dem wilden Tagesritt des »Wehe, so willst du mich wieder, hemmende Fessel, umfangen?« (Nr. 5) tun sich die weiten Horizonte des »Schwager Kronos« auf, glauben wir den »schallenden Trab« seines über Stock und Stein, rasselnden Gespannes zu vernehmen. An Weite des Blicks, Größe und Tiefe der Anschauung, Kraft des Ausdrucks und farbigem Glanz der Darstellung bleibt Brahms hinter Schubert nicht zurück, an Verwegenheit und Kühnheit der Charakteristik kommt er ihm mindestens gleich. Wie das herrliche Wort: »Atme den Feind aus der Brust« seinen Dichter, so kennzeichnen die melodischen Bässe ihren Musiker. Hinter diesem Sturmliede erscheinen Worte und Töne des folgenden Kehrreims (Nr. 6) etwas schwächlich; man möchte sie einem mit der Liebe spielenden Weibe, eben der Heldin jener fingierten Novelle, in den Mund legen, einem brünetten, weichen Mezzosopran, der sagen und singen mag, was er will, und doch jedes Ohr gefangen nimmt. Dann könnte die von Hafis gewürzte Metapher der Nr. 7 (»Bitteres zu sagen denkst du«) für die artige Gegenrede gelten. Ein Ghasel (Nr. 8) zieht das schmerzliche Fazit: »So stehn wir miteinander, ich und meine Weide« (wobei nicht etwa der Baum, sondern die Flur als Augen- oder Seelenweide zum Gleichnis dient).

Die Wiedervereinten würden sich von neuem trennen, wenn nicht der Held, hingerissen und überwältigt von der allbelebenden und allversöhnenden Schönheit der Geliebten, sie zur Königin seines Herzens ausriefe, zur absoluten Herrin über Tod und Leben, um ihr alle Souveränitätsrechte der Liebe zu Füßen zu legen. Das Schlußghasel (Nr. 9) »Wie bist du, meine Königin, durch sanfte Güte wonnevoll!« ist eine der glühendsten, zartesten und sinnreichsten Huldigungen, die je einem Weibe dargebracht worden sind, und das Meisterstück seiner Gattung. So lieblich erklingt die sanfte Anrede des ersten Taktes, daß sich unversehens eine herbeigelockte zweite Stimme der ersten zugesellt und mit ihr wetteifert, das [142] Lob der Gebieterin zu singen. Aber nur einer sind die Worte des Dichters verliehen, die andere taucht als Mittelstimme des Akkompagnements unter und gewinnt nur in den Zwischenspielen wieder Oberwasser, wenn sie nicht, als berufene Einsagerin, dem Sänger den Refrain souffliert. »Wonnevoll«, das Losungswort des Gedichts, das am Schlusse jedes Distichons immer mit einer anderen lyrischen Pointe wiederkehrt, wird jedesmal erwartet und überrascht ebenso oft. Bei der dritten Strophe verliert sich der Komponist in so entlegene Gegenden der Harmonie, daß dem Zuhörer bange wird, ob er sich wieder nach der Haupttonart zurückfinden werde. In das traurige es-moll der »toten Wüsten« breitet er plötzlich eine Oase in H-dur aus, schlägt den Dominantseptakkord von E (mit vorgehaltenemC) an, rückt die Harmonie um einen halben Ton tiefer, verweilt auf dem Dominantseptakkord von Es (mit vorgehaltenem Ces), berührt es-moll, rückt abermals um einen Ton, ist plötzlich in Ges-dur und geht über Ces-dur mit einer kecken Wendung nach Es zurück – eine Klippe für unmusikalische Sänger. Auch die musikalischen hätten ihre liebe Not mit dem Liede, wenn es in der ihm anfänglich gegebenen Tonart E-dur geblieben wäre. Gänsbacher, der Brahms in Wien das Lied zuerst vorsang, plädierte mit Erfolg für die mildere Tonart, und Brahms transponierte es nachEs.

In der zweiten Juniwoche 1864 trat Brahms seine Ferienreise von dort an, ging aber nicht direkt nach Baden-Baden, sondern zuerst nach Hamburg, um Ordnung in den unerträglich gewordenen Verhältnissen seiner Familie zu schaffen. Aus Briefen, die er von daheim empfing, mußte er zu seinem großen Schmerz ersehen, daß der lange drohende, von ihm notdürftig gekittete Bruch zwischen Vater und Mutter nicht mehr hintangehalten werden konnte. Johann Jakob, der auf Betreiben des Sohnes von Stockhausen für das Philharmonische Orchester engagiert worden war, fühlte den begreiflichen Ehrgeiz, als Kontrabassist seinen ganzen Mann zu stellen: »en reenen Ton up den Kunterbaß« sollte doch nicht mehr ein Geschenk des puren Zufalls, sondern das wohlerworbene Ergebnis technischer Sicherheit sein. Im Orchester des Stadttheaters mochte es mit der Reinheit der Intonation ja nicht allzu genau genommen werden, in den Symphoniekonzerten der [143] Philharmonie aber durfte kein störender Fehlgriff vorkommen. Deshalb entwickelte Vater Brahms auf seine alten Tage einen fabelhaften Lerneifer und benutzte jede freie Stunde zu fleißigen Übungen auf seinem ungefügen, kräftigen Instrument. Elise Brahms, die immer an Kopfweh litt, geriet darüber in helle Verzweiflung, und da sie das Regiment im Hause an sich gerissen hatte, und die fünfundsiebzigjährige Mutter, die überdies eifersüchtig auf ihren um siebzehn Jahre jüngeren Gatten war, ihre Partei nahm, so wurde der Vater mit seinem Brummbaß von den Frauen auf den zugigen und kalten Oberboden hinauf verbannt, wo er mit klammen Fingern und steifem Handgelenk nichts vor sich brachte und obendrein seine Gesundheit aufs Spiel setzte. So komisch die Situation der Familie Brahms für einen unbeteiligten Zuschauer sein mochte, das häusliche Elend griff dem in Mitleidenschaft gezogenen Sohne hart ans Herz, während Bruder Fritz, der eine stattliche Garçonwohnung in der eleganten Großen Theaterstraße innehatte, das armselige, mit Hader und Zwietracht erfüllte Haus (Fuhlentwiete Nr. 74) tunlichst mied. Für eine werktätige Hilfe war er nicht zu gewinnen, und so nahm Johannes die ganze Last auf die eigenen, damals noch recht schwachen Schultern. Für seine, von wenigen Einsichtigen anerkannte und geförderte Kunst mußten ja einmal bessere Zeiten kommen, und er handelte nur aus schuldiger Dankbarkeit und kindlicher Verehrung gegen seine armen, törichten Eltern, und vor allem aus zärtlicher Liebe zu seinem alten, vielgeplagten Vater, dessen übertriebenes Pflichtgefühl ihm nicht im geringsten lächerlich vorkam, wenn er sich jeder Rücksicht auf sein eigenes Wohl entäußerte. Er bestand auf der sofortigen gütlichen Trennung der einander entfremdeten Ehegatten, mietete zwei komfortable Zimmer in der Langen Reihe für die Mutter und Elise, ein ebensolches für den Vater auf den Großen Bleichen (Nr. 80) und blieb selbst solange in der Fuhlentwiete wohnen, bis die Umzüge bewerkstelligt und die streitenden Parteien beruhigt waren. Es verdient bemerkt zu werden, daß Johannes Brahms von seinen vielen Bekannten und Freunden keinen in Mitleidenschaft zog, auch gegen keinen über die ihm nahegehende Auflösung von Elternhaus und Familie ein Wort verlauten ließ. So was, meinte er, habe ein Mann allein mit sich [144] selbst abzumachen Nun besaß er weder Vaterhaus noch Heimat mehr, und es wurde ihm, wie er sagte, eigentlich gleichgültig, wo in der weiten Welt er sich herumtrieb.

Auch in dem Briefe, den er am 16. Juli noch von der Hohen Fuhlentwiete aus an seinen intimsten Freund Joachim nach Hannover richtete, fehlt jede Andeutung an das Erlebte. Er habe, meldet er, nach Göttingen an Grimm6 geschrieben und fragte, ob Joachim wohl auch dahin wolle. Er gehe nächster Tage fort und bäte nur um eine benachrichtigende Zeile. »Dann kann ja die Fuge losgehen, und das kurze Thema per augmentationem hübsch gebracht werden,« setzt er lustig hinzu, in neckischer Erinnerung an ihre alten, nicht wieder aufgenommenen kontrapunktischen Studien, und zugleich andeutend, daß es nur auf den Freund ankäme, ob er den von ihm beabsichtigten kurzen Göttinger Besuch verlängern werde oder nicht. Aber wohl auch davon sollte es abhängen, wie sich Agathe Siebold zu ihm, und er sich zu ihr stellen würde.

Trotz gelegentlicher kleinerer und größerer erotischer Seitensprünge, trotz Rinaldo und Armida und dem Wiener Anschluß an Daumers »Frauenbilder und Huldigungen« brannte noch die Liebe zu Agathe als stille Leuchte im verborgensten Winkel seines Herzens, und keine flackernde Flamme der Leidenschaft konnte sie überstrahlen.7 Wohl möglich, daß, als er die Direktion der Singakademie übernahm, seine entschlafenen Heiratsgedanken noch einmal erwachten. Ob er jetzt Mut und Kraft genug in sich fühlte, sich vor der Geliebten zu rechtfertigen, sie von der grausamen Notwendigkeit der beschlossenen Trennung zu überzeugen und ihr mit dem Hinweis auf seine mißlichen wirtschaftlichen Verhältnisse, die sich eher verschlechtert als verbessert hatten, Entsagung zu predigen, wer weiß es? Schriftliche Auseinandersetzungen über Angelegenheiten, die ihn nicht allein angingen, waren ihm ebenso unmöglich wie mündliche. Der Hauptbeweggrund: die Kalamitäten seines Elternhauses, in die er hineingezogen wurde, mußten verschwiegen bleiben; andere Gründe wurden kaum angedeutet und wünschten erraten zu werden.

[145] So glaubte Brahms 1862 über seine Wiener Aussichten und seine, von der mahnenden Erinnerung an Agathe aufgerührten Schmerzen genug gesagt zu haben, wenn er (im November jenes Jahres) an Grimm schrieb: »Ich habe mich aufgemacht, ich wohne hier, zehn Schritt vom Prater, und kann meinen Wein trinken, wo ihn Beethoven getrunken hat. Es ist auch recht lustig und hübsch hier, da's doch nicht besser sein kann. Mit einer Frau im Schwarzwald herumwandern, ist freilich nicht bloß lustiger, sondern auch schöner.«8 Die Antwort auf diesen Brief fehlt; sie scheint weder vermißt, noch überhaupt erwartet worden zu sein. Oder kam sie mit dem ceterum censeo des biederen Freundes, der den versteckten Vorwurf, das richtige Gefühl für den verlorenen »Abseiter« nicht aufgebracht zu haben, lieber stumm hinterwürgte als sein Unrecht eingestehen wollte, so schroff heraus, daß Brahms die zögernd geöffnete Tür seufzend wieder schloß und bis auf weiteres nicht mehr zu sprechen war. Tatsache ist, daß in der Korrespondenz der kaum versöhnten Freunde abermals eine bedenkliche Pause eintrat, die noch um acht Monate länger währte als die erste, nach 1858. Grimm hatte das duftige Schleiergewebe des Liebestraumes Brahms-Agathe wohlmeinend mit täppischer Hand für immer zerstört.

Und nun »im Sommer 1864« sehnte sich Brahms aus dem Jammer des düsteren Elternhauses wieder in die lachenden Gefilde der Göttinger Zeiten nach den alten Freunden zurück, mit dem Wunsche, endlich einmal Frieden und reinen Tisch mit der Vergangenheit zu machen, das Wertvolle in unantastbare Sicherheit zu bringen für die Freundschaft zu retten, was an Liebe verloren ging, und in der Erinnerung die von der Poesie verklärte Prosa des Lebens noch einmal entsagend zu genießen. Der Königl. Hannoversche Konzertmeister als glücklicher Ehemann und junger Vater in re und spe gehörte auch zu den uneingeweihten Vertrauten. In dem oben gegen Joachim erwähnten Hamburger Briefe an Grimm, den Brahms bei Ritmüllers in Göttingen zu Besuch wähnte, heißt es: »Laß mich wissen, wie es aussieht in all den Häusern, in die man so gern ging. Auch von jenem Haus und Garten am Tor schreib' mir« (er meinte das Haus, in [146] dem Agathe wohnt). Hätte Brahms noch, wie am Ende der Wiener Saison, geschwankt, ob er sein bescheidenes Amt behalten oder aufgeben sollte, die Auskunft, die er von Grimm bekam, würde ihn in seiner Abneigung bestärkt und in dem bereits gefaßten Entschlusse befestigt haben.

Weder Joachim noch Grimm konnten in Göttingen erscheinen, der Münsterer Musikdirektor nicht einmal in Hannover, wo Brahms »den Mittwoch bleiben will«. Beide hingen von ihren Frauen ab. Joachim zog es vor, bei seiner »Ursi« daheim zu sitzen, die neue Mutterfreuden erwartete. Grimm mußte das tägliche Brot für »Gur« und die Seinigen mit Stundengeben verdienen; zudem erheischte die für den Nachwuchs zu eng gewordene Wohnung einen Umbau. Frau Gur und die Kinder – es waren schon ihrer drei – hausten unterdes bei den Großeltern: Brahms' Patchen, der siebenjährige Schulbub »mit dem Tornister auf dem Rücken und allerlei Dummheiten im Kopfe«, an der Spitze. »Außerdem haben wir«, prahlt der stolze Vater, »noch ein dickes und rundes Agathchen, vierjährig und putzig und lustig« – woher sie den Namen hat, verschweigt des Schreibers rücksichtslose Höflichkeit – und einen einjährigen, nach dem Erzeuger benannten Otto. Die liebe Mutter der Kinder sei noch gerade ebenso munter wie sonst und spiele auch, man denke!, Brahms' vierhändige Schumann-Variationen mit ihm.

Zwischen den Zeilen des geschmacklichen, nach solidem Hausbackenen duftenden Briefes des braven Isegrim konnte sein Empfänger die noch immer vorwurfsvolle strafende Stimme des Freundes hören: Siehst du, so gut konntest du es auch einmal haben, wenn du nur gewollt hättest! Daran reiht sich der traurige Bericht über das »Haus und Garten am Tor«. Dort wohnt eine einsame Professors-Witwe. Und Agathe? Sie »hauslehrert« seit vorigem Jahre in Irland, unterrichtet zwei junge Mädchen einer reichen englischen Familie auf dem Lande in Musik, im Deutschen u. dgl. In Göttingen sei es ihr zuletzt zu unerfreulich gewesen, sie wollte eine selbständige Tätigkeit ... Wie manches Harte habe sie in der ganzen Zeit durchmachen müssen, – übrigens sei sie eine starke Natur geblieben, habe auch ihren Humor nicht verloren, – »ich fahre fort, sie sehr herzlich liebzuhaben, [147] – aber welch ein trübselig Los ist doch das eines einsamen Mädchens!« –

Nach dieser kräftigen Dusche, die reinigend und erfrischend genug wirkte, verlangte es Brahms erst recht nach einer Erwärmung seiner abgekühlten Haut. Nun, da er weder zu hoffen noch zu fürchten brauchte, seiner verlorenen Liebe in entfremdeter Person zu begegnen auf einem schönen einsamen Wege, konnte er um so eher der Sehnsucht nachgeben, die ihn mit magischer Gewalt zu dem Schauplatz seiner Jünglingsfreuden und -leiden hintrieb. Ja, er fand die Geliebte der Jugend wieder in den paar Tagen, in denen er dort in heimlicher Seligkeit mit ihr spazieren ging. Kein behäbiges Hausweibchen, das einen kleinen Johannes oder Julius Otto unterm Herzen trug, aber auch keine altjungferlich verblühte deutsch-englische governess, sondern die holdselig lächelnde Muse seines Liedersommers von 1858, das Götterbild desG-dur-Sextetts, dessen Züge aus den Themen zusammenflossen, die den Namen der Geliebten umkosen.

Bis Ende des Monats scheint Brahms in Göttingen geblieben zu sein; denn erst am 30. Juli traf er in Baden-Baden ein, wo ihn ein Wiedersehen mit zwei jungen Männern erwartete, von denen der eine, Julius Allgeyer, ihm schon 1854 in Düsseldorf als Schüler des Kupferstechers Josef Keller näher getreten war. In dem andern, Hermann Levi, erkannte er seinen Gast von 1861 wieder, der ihn, von Rotterdam aus, in Hamburg besuchte, um ihm seine Verehrung auszusprechen. Allgeyer hatte nach vielen Lehr- und Wanderjahren – von 1856–60 war er in Rom der Zimmernachbar des Malers Anselm Feuerbach – sich in Karlsruhe, der Hauptstadt seines engeren Vaterlandes, seßhaft und seine bedeutenden künstlerischen Anlagen und Erfahrungen dem photographischen Atelier seines Bruders dienstbar gemacht. Auch wer Allgeyer nicht persönlich kannte, muß neben dem Künstler und Schriftsteller den Menschen an ihm lieben, bei eingehender Betrachtung seines ausgezeichneten Werkes: der erschöpfenden Feuerbach-Biographie, deren Entstehen auf Brahms zurückzuführen ist. Denn dieser veranlaßte seinen Freund schon 1872, einen größeren Aufsatz über den so lange und so schwer verkannten edlen Künstler zu schreiben. In einem an Allgeyer, im Januar dieses Jahres [148] gerichteten Briefe heißt es: »Im Frühling will ich Dir Dank sagen und Dir erzählen, was mir Dein herrliches Geschenk bedeutet. Heute will ich nur mit drei Worten erzählen, daß auch andere Leute, wie ich, entzückt sind von unserem Meister. Sei doch so gut, mir für einige dieser ›anderen Leute‹ durch die Musikalienhandlung Gotthard folgendes zukommen zu lassen: Einmal sämtliche Blätter und zweimal Hafis, Aretino, Dante, Christus im Grab, das Liebespaar, das Gastmahl des Plato, Medea, Iphigenie und das Mädchen mit den Kleinen an der Küste. Letztgenannte neun Blätter also im ganzen dreimal, die übrigen einmal .... Daß Du nicht nur die prachtvollen Bilder so schön photographierst, sondern jetzt auch den Leuten was Gehöriges darüber sagen wirst, ist vortrefflich. Und wer so wie Du mit ganzer Seele dabei ist, der sagt auch das Rechte und sagt's hoffentlich nicht vergeblich.« Brahms brachte Allgeyers Essay in der »Österreichischen Wochenschrift für Wissenschaft und Kunst« unter, und der Beifall, den Allgeyer damit fand, ermutigte diesen zu weiteren schriftstellerischen Arbeiten, denen sich als letzte und belangreichste eben jenes Hauptwerk anschloß. An den Kunsthistoriker Karl Neumann, der die zweite Auflage des Werkes bearbeitet und mit Originalbriefen und Aufzeichnungen Feuerbachs bereichert hat, schrieb Allgeyer nach Brahms' Tode: »Wieder ist einer von den Herrlichen heimgegangen, der 43 Jahre als befreundeter Stern über meinem Dasein gestanden hat. Ich muß der Klage dankbar entgegenhalten, daß es mir vergönnt war, den größten Teil meines Lebens im Licht des schönen Doppelgestirns Feuerbach und Brahms zu wandeln, lange bevor die Welt ihren Glanz gewahrte. Denn eines darf ich mir nachrühmen: es war nie die Berühmtheit, die mich zu Menschen hingezogen, sondern ihr, meinem eigensten, wenn auch bescheiden reduzierten Wesen verwandter Kern.« Das schlichte Bekenntnis charakterisiert den Schreiber besser, als eine eingehende Schilderung seiner guten Eigenschaften dies zu tun im Stande wäre. Brahms wußte von Anfang an, was er an seinem selbstlosen Freunde hatte, der für seine Überzeugungen litt und darbte, und als Allgeyer sich in kostspielige Erfinderspekulationen stürzte, deren Früchte ein Glücklicherer nach ihm ernten sollte, ließ er ihm eine größere Summe (2000 Mark) zugehen, über deren Provenienz [149] Allgeyer wahrscheinlich nie etwas erfahren hat. Denn Brahms war immer ein verschämter Wohltäter; das frohe Bewußtsein der guten Tat genügte ihm, dem Dank wich er aus, soweit er konnte. Ein schönes Zeugnis der Zuneigung, die Brahms für Allgeyer empfand, hat uns Georg Henschel in seinen Tagebuchaufzeichnungen von 1876 aufbewahrt: »Brahms sprach von Freundschaft, von Menschen, und daß er eigentlich weder an das eine noch an die andern glaube. ›Es gibt wenig Menschen auf der Welt,‹ sagte er. Als wir aber auf Schumann zu sprechen kamen, wurde er ganz warm. ›Die beiden Schumanns, Robert und Klara, waren wirklich zwei schöne Menschenbilder. Alles Wissen, alle Bedeutung und Stellung nach außen hin, wiegt das nicht auf, ein schönes Menschenbild zu sein. Kennen Sie Allgeyer in München? Das ist auch eines.‹ Und nun erzählte er mit einer rührenden Innigkeit von der Zeit, wo er in Allgeyers Haus in Karlsruhe die ›Mainacht‹ und dasd-moll-Stück aus dem ›Requiem‹ geschrieben habe.«

Hermann Levi, der auf Veranlassung Eduard Devrients, des damaligen Intendanten und reorganisationslustigen Dramaturgen der Karlsruher Hofbühne, 1864 als Kapellmeister dorthin berufen worden war, besaß eine der Allgeyerschen in vielen Stücken homogene Natur. Was Allgeyer als Maler, das leistete Levi als Komponist. Allgeyer hat einige gute Porträts, Levi eine Anzahl gefälliger Lieder hinterlassen.9 Produktive Geister waren sie trotzdem [150] beide nicht. Ihr eigentliches Element war das Reproduzieren. Allgeyers kräftiger Grabstichel, feine Radiernadel und gewandte Feder traf mit dem Taktierstock Levis überein, der ebenso gewandt, sein und kräftig geführt wurde wie das Allgeyersche Werkzeug. Deshalb brauchten auch beide immer eine Vorlage, nach der sie arbeiteten. Sie hatten ihre alten Meister gründlich absolviert, ehe sie an die neuen, an Feuerbach und Brahms, kamen. Jeder mußte seinen Stern haben, zu dem er in Bewunderung aufblicken, den er anbeten konnte. Allgeyer, der Ältere, Ruhigere und Beständigere von beiden, blieb seinem Erwählten treu. Es wäre ihm rein unmöglich gewesen, von Feuerbach etwa zu Piloty oder Makart abzuschwenken. Levi, der um zehn Jahre Jüngere, Heißblütigere und Wankelmütigere, sprang von Brahms, der ihm auf seinem Hauptgebiet, dem Musikalisch-Dramatischen, nichts zu tun gab, zu Wagner über, bei dem er sich erst in seinem eigentlichen Element fühlte, der ihm die großartigsten und schwierigsten Probleme stellte, ihn fortwährend beschäftigte, aufregte und – produktiv machte! Nicht, daß Levi, wie andere neudeutsche Kapellmeister sein mit Leitmotiven gespicktes Musikdrama à la Wagner serviert hätte – nein, aber der berufene »Parsifal«-Dirigent, dessen höchster Triumph es war, das Bühnenweihfestspiel in Bayreuth zu »kreieren«, durfte sich neben dem schöpferischen Obergott doch als dessen Werkmeister betrachten, der die eigene demiurgische Kraft bei der glorreichen ersten Aufführung des Werkes vor aller Welt erwies. Das Gesamtkunstwerk Wagners erfüllte den Traum seiner Künstlerseele, die in ihrer autosuggestiven Hypnose selbst die offenkundigen Gebrechen des Musikdramas für Vorzüge hielt.10

[151] Levi erklärt, viel von Brahms gelernt zu haben, der schon damals ein großer Musikgelehrter gewesen sei. Aber auch Brahms hat Levi viel zu verdanken gehabt und aufrichtig bedauert, daß er den Freund verlieren mußte. »Das Leben raubt einem mehr als der Tod,« pflegte er in solchen Fällen zu sagen. Mit Levi trieb Brahms auch allerlei kontrapunktische Scherze, und eine Zeitlang war die Anfertigung sogenannter Rätselkanons ihre besondere Passion.11

[152] Der Verkehr zwischen den Freunden wurde bald sehr rege und herzlich, und der Schauplatz ihrer Zusammenkünfte, Symposien und spaßhaften Abenteuer – Humor hatten sie alle drei ihr gerütteltes Maß12 – wechselte zwischen Baden-Baden und der nicht allzu weit abgelegenen großherzoglichen Residenz. Trotz ihrer Nähe aber war die Verbindung keine bequeme, und Levi mußte, wenn er nach einem vergnügten Tage in Baden-Baden den Mannheimer Schnellzug erreichen wollte, der ihn rechtzeitig nach Karlsruhe zurückbeförderte, bis 1 Uhr nachts warten und dann eine Stunde nach Oos, der Kreuzungsstation der Badener Bahnen, wandern. Brahms begleitete ihn immer bis Oos und ging dann allein in [153] der Nacht zurück. »Einmal,« erzählt Levi, »trug er ein Paket unterm Arm; ich wunderte mich darüber, da er es doch auch wieder zurücktragen müsse, aber Brahms wollte keine Auskunft geben, noch mir gestatten, es zu tragen. Als der Zug sich eben in Bewegung setzte, warf er mir das Packet in den Wagen; es enthielt seine drei ersten Klaviersonaten, und auf dem Titelblatt der ersten die Widmung: ›In herzlicher Freundschaft Dein Johannes.‹ (Wir hatten uns bis dahin ›Sie‹ gesagt).«

Nachdem Brahms sich im Lichtentaler »Bären« installiert hatte, ging er daran, seine von Wien mitgenommenen, teils unfertigen, teils revisionsbedürftigen Arbeiten zu vollenden. Es gelang [154] ihm endlich, die widerspenstige f-moll-Quintett-Sonate soweit zu bändigen, daß sie sich der vermittelnden Form eines Klavierquintetts anbequemte, wenn es sich, wie schon früher ausgeführt, auch nicht vermeiden ließ, daß in der neuen und letzten Fassung des Werkes bald das ursprüngliche Streichquintett, bald die Klaviersonate hervortrat, um die durch die Vereinigung beider erzielte, höhere Einheit wieder in Frage zu stellen. Brahms überließ das Manuskript Levi, der die Kopiaturen meist eigenhändig zu besorgen pflegte und dafür die Manuskripte zurückbehalten durfte.13 Seinem Verleger Rieter-Biedermann sandte er es erst im folgenden Jahre. Die teils frisch entstandenen, teils redigierten Lieder, die er zu den zwei Heften von op. 32 zusammenband, sowie die für vierstimmigen Chor gesetzten Deutschen Volkslieder, die ohne Opuszahl erschienen, gingen nach Winterthur ab, diese mit der Aufschrift »Der Wiener Singakademie gewidmet«.

In seiner Beschäftigung vergönnte sich Brahms eine kurze Pause und wohnte mit Levi der dritten »Tonkünstlerversammlung« bei, die in Karlsruhe unter Liszts Präsidium vom 22.–25. August 1864 tagte [155] und die »Neudeutschen« weitum alarmierte. Liszt beherrschte das viertägige Fest mit seinem 13. Psalm für Tenorsolo, Chor und Orchester, der symphonischen Dichtung »Festklänge«, dem in doppelter Gestalt (für Orchester und Pianoforte) auftretenden Mephisto-Walzer, einem Duo für zwei Klaviere, einer »Ungarischen Rhapsodie«, der h-moll-Sonate und mehreren Liedern. Daran schlossen sich Kompositionen von H. Strauß (dem Sohne des früheren Karlsruher Hofkapellmeisters), Eduard Lassen, Josef Abert, Th. v. Arnold, Hans v. Bülow, Heinrich Gottwald, Hektor Berlioz, Adolf Jensen, Max Seifriz, Franz Bendel, Otto Bach, Robert Volkmann u.a. mit hochintentionierten Verherrlichungen von Tasso, Columbus, Boris Godunow, Maria von Ungarn, Rákoczys und der Nibelungen unter Mitwirkung eines ganzen Heeres von Solisten. Über die Eindrücke, die Brahms von dem Feste empfing, berichtet er am 29. August an Joachim: »Von Wissensdrang oder – leidiger Neugier getrieben, war ich beim Karlsruher Fest. Es war so häßlich, wie man sich's nach bisher Erlebtem vorstellte, nebenbei jedoch so matt und langweilig, wie man das Häßliche nur immer wünschen möchte. Die Haupt-Spitzbuben waren ja nicht dabei, und deren waren zu wenig, die recht ungescheut mit Tamtam divisi umgingen. Reményi spielte schauderhaft. Unglaublich frech und lächerlich, wie er dem Publikum den Rákoczymarsch, Hugenotten-Phantasie usw. vorspielte. Es war so niederträchtig von mir, wie für mich, daß ich mir Dein Konzert von ihm mißhandeln ließ, ich habe es mit schweren Kopfschmerzen büßen müssen. Einige stille Musiker abgerechnet, die abwechselnd vor Lachen oder Ärger aus der Haut fahren wollten, hat sich das Publikum die Sache jedoch recht wohl gefallen lassen und durch vier Tage beharrlich herausgerufen und da capo verlangt. Die ganze Geschichte war schon auszuhalten in Gesellschaft mit Hermann Levi, dem dortigen Musikdirektor. Der junge Mann ist trotz aller Theater-Kapellmeister, Routine so frisch und sieht mit so hellen Augen in die schönste Höhe, daß alles eine wahre Freude ist. – Allgeyer photographiert lustig drauf los und was seinen Freunden lieb sein kann. Er hält große Stücke auf die neue Kunst!«

Anspruchslosere und freundlichere Gestalten riefen den Enttäuschten in die grüne Stille seines Lichtentaler Waldasyls zurück. [156] Die alten, wieder aufgefrischten Göttinger Erinnerungen belebten den Frieden seiner Einsamkeit, und seine Phantasie, die sich in die heiteren, mit Joachim und Grimm in der lustigen Studentenstadt verlebten Zeiten von 1858 verlor, erweckte den Widerhall seines Saitenspiels. Davon und dafür spricht das G-dur-Sextett für Streichinstrumente. Es ist mit einem heitern, einem nassen Auge gedichtet, gesungen und gemalt, ein wehmütig froher Scheidegruß an die alte Liebe, und mehr eine fein humoristische, objektive Verherrlichung ihres liebenswürdigen, schwärmerischen und temperamentvollen Wesens, das ihren Sänger noch immer bezauberte, als eine persönliche Klage um den erlittenen Verlust, mit dem er sich im großen und ganzen bereits abgefunden hatte.

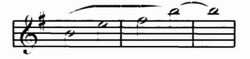

Johannes schickte Agathe im Geiste ihr Bild zurück, nicht den gleichgültigen Abdruck eines ihm geschenkten photographischen Moments, sondern das liebevoll durchdachte und mit der feinsten Kunst ausgeführte Seelenporträt, wie er es selbst entworfen, um es ihr zu verehren, ihr mit der sinnigen Gabe den schweren Abschied zu erleichtern. Das Werk ist Agathe gewidmet, trägt jedoch ihren Namen, anstatt auf dem Titelblatte, inwendig im Text. Den schadenfrohen Blicken der verständnislosen Welt entzogen, erhebt er sich auf den Notenlinien und wird nur von lieblichen Tönen genannt:

Das Motiv tritt nicht als leitender Gedanke des ersten Satzes auf, sondern klingt nur in den Noten a g d am Schlusse der Melodie an; zwei andere Themata gehen ihm voraus. Das Hauptthema des Allegro non troppo besteht aus mehreren gegliederten Perioden, die in der Hand des Meisters eine ungeahnte Fülle verwendbaren Materials entfalten; seine Töne könnten sich als »Lautes Geheimnis« und lettres dansantes à la Schumanns Carnaval hören lassen:  – Gathe Siebold, Dein Brahms!

– Gathe Siebold, Dein Brahms!

Ihre Fähigkeit, einen so wilden Sturm zu gebären, wie er über den Höhen der Durchführung dahinraft, sieht man der von der ersten Violine gesungenen Melodie so wenig an wie dem trügerischen weißen Wetterwölkchen, das Blitz- und Hagelschlag im Schoße birgt. Heiter kommt die zwölf Takte lange Melodie auf schaukelnden Tonwellen herangefahren, und wenn sie im dritten Takte plötzlich von G nach Es in die Höhe geht und bis zum B hinaufschlägt, um ebenso schnell von Es- wieder nach G-dur zurückzusinken, so achtet man kaum auf die vom Violoncell unterstützte Warnung, [158] ihrer lächelnden, sanften Schönheit nicht zu trauen. In der vom Baß imitierten und umgekehrten Figur:

sitzt das Häkchen, das sich beizeiten krümmt, um sich zum Haken auszuwachsen. (Siehe Partitur S. 17.) Demselben gleitenden Wechsel der Harmonie, und zwar genau in denselben Tonarten, begegnen wir schon im Finale des Mozartschen C-dur-Quartetts, wo die Violine das D des G-dur-Dreiklangs allein anstreicht, und gleich darauf mit Es die neue Melodie beginnt:

Das zweite, eigentliche Gesangsthema des Allegros (D-dur) wird dem ersten Violoncell von der Primgeige abgefangen, auf seiner zweiten Note mit einem zierlichen Doppelschlag versehen und mit Hilfe der übrigen Instrumente chromatisch aufwärts getrieben, bis es in höchster Höhe in den dreimaligen Ruf Agathe! (zweite Geige und Violoncell ergänzen den Namen durch ein d für t) ausbricht. Eine musikalische Spielerei! wird sagen, wer das Spiel durchschaut. Doch eine, die einen ernsten thematischen Hintergrund hat: das Motiv wird sorgfältig vorbereitet und dient dazu, den poetischen Schluß herbeizuführen.

Die zweite Violine

beginnt wieder die wiegende Begleitung, die Führerin scheint sich auf ihr Thema, wie auf etwas, halb dem Gedächtnis Entschwundenes, besinnen zu müssen. Ihre, das Quintenmotiv fortsetzende Melodie weicht erst fremdartig von der früheren ab:

[159] ein ängstliches Suchen und Fragen geht durch die tieferen Saiteninstrumente, dann schließt sich der Ring, und die Wiederholung kommt. In der Durchführung zeigt Brahms den überlegenen Systematiker und unerbittlichen Logiker. Mit der ihm eigenen Folgerichtigkeit zieht er seine strengen Schlüsse, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, ob sie im Augenblick einem verzärtelten Ohr wehe tun. Fiat musica, pereat mundus! ist und bleibt sein auf Bach und Beethoven gegründeter Wahlspruch. Er könnte, auch wenn er wollte, sich nicht interessanter machen, als er ist; denn er überrascht den Zuhörer, indem er sich selbst überrascht. Stellen, wie die schauerlich ahnungsvolle cis-moll-Episode des Violoncells (Part. S. 14 Takt 9 ff.) mit ihrem zweiten Gesicht, liegen außerhalb aller Berechnung. Nebenbei ein formales Meisterstück ersten Ranges, nimmt der Satz noch mehr als durch seine hohe Kunst durch die Ursprünglichkeit seiner Ideen und durch die innige Wärme seines Gefühls für sich ein.

An Originalität, aber nicht an Schönheit, wird er von dem Poco Allegro des Finales womöglich noch übertroffen: Es klingt in seinen beiden Hauptthemen, die gruppenweise einander entgegenlaufen, wie ein bald äußerst heftiger, bald weniger lebhaft geführter Streit zwischen einem Mückenschwarm neckender Kobolde und einem von ihm geplagten Menschenkinde, das sich lange nicht außer Fassung bringen läßt, den in ihrer Beharrlichkeit unbezwinglichen Geistern aber zuletzt das Feld räumt – Falstaffs Elfenabenteuer im Park von Windsor ins Geistige übertragen! Ein zum Schluß führendes kurzes Fugato treibt den Tumult auf die Spitze. Wenn man weiß, daß das Finale neun Monate nach den drei ersten, im September 1864 entstandenen Sätzen geschrieben worden ist, und bedenkt, welches schmerzliche Ereignis dazwischen fiel (der Tod der Mutter), wird man sich nicht wundern, daß das schöne Werk keinen feierlicher gestimmten, versöhnlicheren Abschluß gefunden hat, ohne in das rundweg absprechende Urteil Hanslicks einzustimmen, der 1867 (nach der ersten Aufführung des Sextetts bei [160] Hellmesberger), allerdings mit Vorbehalt, schrieb: »Im Finale vollends tritt der warme, lebendige Pulsschlag der Musik zurück, und an seiner Stelle hämmert mechanisch und ermüdend die graue Reflexion. Das ist ein abstraktes Musizieren, ein ruheloses Kombinieren und Grübeln bis zum Kopfschmerz.« Das, die tiefsten Saiten der Empfindung berührende Andante (Poco Adagio), in welchem die Klage um den gewissen Verlust persönlichen Ausdruck erhält, wird von Hanslick witzig »eine Art freier Variationen über kein Thema« genannt; er findet das Stück, wie auch das ihm vorangehende Scherzo »ermüdend und erkältend«. Wir können dieser Meinung, welche der berühmte Kritiker aufrecht erhielt, da er sein Zeitungsreferat in das Buch »Aus dem Konzertsaal« hinübergenommen hat, nicht beipflichten. Die Unbestimmtheit der zwischen e- und h-moll schwankenden Tonart, dazu die mit Achteln und Triolen zugleich wechselnde Begleitung mögen ihn irritiert haben – er war kein Freund derartiger, bei Brahms häufigen Komplikationen, mit denen dieser die Unsicherheit getrübter und stark vibrierender Gefühlszustände so meisterlich darstellt. In dem Thema, das allerdings insofern keines ist, als es selbst wieder eine durch Kontraktion gewonnene Veränderung des ersten Allegrogedankens vorstellen kann:

und seinen Variationen spricht sich die Pein eines schwer gefaßten Entschlusses aus, die sich aus der Verworrenheit des Gemütes zu vollkommener Beruhigung und harmonischer Klarheit durcharbeitet. Die Variationen sind die Stadien dieses psychischen Vorganges, und die letzte, zum vollen Adagio verlangsamte, welche die himmlische Überwindung des irdischen Leides bringt, wäre wirkungslos, wenn ihr die anderen nicht vorarbeiteten. Sie wird von dem vergrößerten Thema in der ersten Violine

[161] das sich nun noch auffälliger dem Anfange des Sextetts

nähert, eingeführt und schließt, in lauterem Wohllaut gebadet, mit dem E-dur-Dreiklang. Im Scherzo erkennen wir den Komponisten der D-dur-Serenade wieder und denken dabei an eine fröhliche Sommernacht in akademischen Kreisen, in welche allerlei lustige Phantasmen hineinspielen. Dem Hauptsatz (g-moll) ist der reale Boden der Wirklichkeit entzogen; seine Gestalten, namentlich die zierliche Else des ersten Themas

haben etwas Traumhaftes, Visionäres, sind wie durch einen dünnen Nebelschleier gesehen. Desto realer ist der Tanzboden, über welchen der derbe Walzer des Trios (G-dur) im Presto fortrast – sein synkopiertes Thema:

deutet beziehungsvoll auf die Vorbereitung des Agathen-Motivs zurück:

Ein in Triolen hinstürmendes Animato macht den Kehraus des eigentümlichen Stückes, der nur in den humoristischen Sätzen der letzten Beethovenschen Quartette Verwandtes findet, in der neueren Musikliteratur aber einzig dasteht.

Nicht so einfach und eingänglich wie sein um fünf Jahre älteres Seitenstück, übertrifft das G-dur-Sextett das in B durch seine Innerlichkeit und durch die Genialität der thematischen Arbeit, [162] aber auch durch die Freiheit seiner Stimmenführung, die den Komponisten als Meister des Kammerstiles zeigt. – Gegen Simrock, dem er das Werk am 6. September 1865 offeriert, rühmt Brahms, es sei in demselben heiteren Charakter geschrieben wie das in B – »eine Gefällig keit, die man selten in der Lage ist, dem Publikum erweisen zu können« – und verlangt dafür dreißig Friedrichsdor.

Von seiner Tagesarbeit erholte sich Brahms im Theater, wo die Karlsruher Oper gastierte. Während der Hochsaison wurden die von Devrient trefflich in Szene gesetzten, von Levi musterhaft dirigierten Paradenummern ihres Repertoires in Baden-Baden vorgeführt. Die Vorstellungen fanden immer am Mittwoch statt und wechselten 1864 mit der französischen und italienischen Oper ab. Brahms entwickelte ein leidenschaftliches Interesse für die Oper und fehlte an keinem Abende. Auch Devrients Wiederbelebungs- und Restaurationsversuche älterer Meisterwerke beschäftigten ihn lebhaft. So betrieb er die Wiederaufführung der vergessenen Oper »Uthal« von Mehul, beteiligte sich hilfreich an deren Umarbeitung, interessierte sich für Devrients Neuszenierung des »Don Juan«16 und erwog die Möglichkeit, Schuberts »Fierrabras« für das Theater zu gewinnen.

»Dieser Tage,« schreibt er im Februar 1865 an Levi, »kommt Dir die Oper Fierrabras von Franz Schubert zu. Dieserhalb folgende Erläuterung. Rieter-Biedermann wird vermutlich einige größere Sachen von Schubert (Messen etc.) in Verlag nehmen, so auch vielleicht diese Oper. Nun hätte ich gern gefragt, ob Du und Devrient wohl die Pietät und die Aufopferung hättet, die Oper in bezug auf theatralische Aufführungen anzusehen. Könnte man den Text einigermaßen leicht ändern, Striche u.a. [163] für die Darstellung anmerken? Würdet Ihr eine Aufführung wünschen?

Jedenfalls wird es Dich außerordentlich interessieren, das Werk zu sehen, und ich hoffe, es schlägt tiefer bei Dir und Deinem Direktor ein. Er wäre doch schade, wenn eine Aufführung möglich, und hierzu die herausgegebene Partitur nicht brauchbar [wäre].«

Devrient, der eine Aufführung nur für möglich hielt, wenn der Text ganz umgearbeitet würde, hatte kein Vertrauen zu der Sache, und Brahms riet dem Verleger, dem schon der Mund nach einer Oper von Schubert wässerte, von der Herausgabe des praktisch unbrauchbaren Werkes ab.

Die Lust, sich selbst einmal auf dramatisches Gebiet zu wagen, wurde durch die erneute intensive und regelmäßige Berührung mit dem Theater mächtig in ihm rege, und sein »Rinaldo« sowie einige seiner neuesten leidenschaftlichen Lieder mögen ihm Mut dazu gemacht haben. Aber woher ein Libretto nehmen? Er lenkte sein Augenmerk zunächst auf Paul Heyse, der in den Sechzigerjahren mit Heinrich Laube und Faust Pachler eifrig korrespondierte, bis er mit seinem »Hans Lange« festen Fuß im Burgtheater faßte (1864). Seine melodiösen Verse bürgten für den musikalischen Sinn des Dichters, und Brahms wollte ihn in München besuchen. Sein Badener Pensum hatte er für diesmal erledigt: also, Glückauf zur Jagd nach dem Operntexte! Diese allzu hastig aufs Geratewohl unternommene, öfters wiederholte Jagd sollte weder jetzt noch später zu einem fröhlichen Ende gedeihen: das Wild wurde niemals zur Strecke gebracht. Brahms hat bekanntlich keine Oper komponiert. Warum? Aus dem einfachen Grunde, weil er das Libretto nicht fand, das er suchte. Ihm daraus, wie Levi es tat, der ihm von vornherein die Befähigung zur dramatischen Komposition absprach, einen Vorwurf zu machen, oder den indirekten Beweis für die Richtigkeit der von Levi aufgestellten Behauptung herzuleiten, wäre unbillig.

Hätte Brahms den Aberglauben eines Jägers gehabt, so würde er freilich den verfehlten Hauptzweck seiner Münchener Reise gleich für ein böses Omen angesehen und sich nicht weiter bemüht haben. Aus übertriebenem Zartgefühl hatte er es unterlassen, sich[164] bei Heyse, den er persönlich nicht kannte, vorher anzumelden, traf ihn dann nicht in München – Heyse war gerade an das Sterbebett seiner Mutter nach Berlin geeilt – und mußte sich mit der Besichtigung der Stadt und ihrer Kunstschätze über die Abwesenheit des Dichters trösten. Als er ebenso 1870 an derselben Tür anklopfte, fand er sie wieder verschlossen, und erst drei Jahre darauf führte sein Sommeraufenthalt in Tutzing am Starnbergersee durch Levi, der bald nach seiner Münchener Berufung mit Heyse in freundschaftlichen Verkehr kam, zur näheren Bekanntschaft des Dichters. Heyse zeigte sich bereit, der Not des opernlustigen Komponisten abzuhelfen und entwarf für Brahms das Szenarium zu einem »Ritter Bayard«. Damit aber war einem so sehr in der sinnlichen Anschauung lebenden Menschen wie Brahms schlecht gedient. Er wollte sich durch farbige Bilder und klingende Verse verführen lassen und empfing ein graues Schema, aus dem er gerade soviel zu erkennen glaubte, daß der »Ritter ohne Furcht und Tadel« sein Mann nicht wäre. Da er sich genierte, mit der Sprache herauszurücken, und Heyse bei der Überfülle seiner Produktion – ihn hielten gerade seine »Kinder der Welt« im Schach – sich um das Schicksal seines Entwurfes nicht weiter bekümmerte, schlief die Sache ein und geriet beiderseits in völlige Vergessenheit. Erst, als nach Brahms' Tode das Manuskript unter den Nachlaßpapieren gefunden wurde, erinnerte sich Heyse dunkel daran, daß er es vor vielen, vielen Jahren Brahms gegeben habe.

Inzwischen aber bemühten sich auch Levi – trotz seiner Skepsis – und Allgeyer um und für Brahms, schlugen ihm dies und jenes vor, beschafften eines und das andere Buch, legten auch wohl selbst Hand ans Werk, ohne den äußerst wählerischen Geschmack ihres kritischen Freundes befriedigen zu können. Levi sandte ihm, noch vor Ende des Jahres eine von Pfarrer Zittel in Karlsruhe gedichtete »Sulamith«. Brahms ließ sich bis zum Februar Zeit, ehe er mit seinen Bedenken gegen Stoff und Form herausrückte. Er hatte, als er vom Alten Testament hörte, ehe er das Libretto erhielt, an das Buch der Könige, an die Makkabäer, an Saul, kurz an alles mögliche eher gedacht als an das Hohelied und die ländliche Liebe Salomonis. Mit den armen Liebesliedern, [165] meint er, habe man viel experimentiert, auch gäbe es bereits eine Oper darüber. »Du gingst vielleicht ohne Vorurteil dran, aber ist Dir dann sofort das Drama plausibel erschienen? Oder hast Du Dich nicht etwa nur in die neue Übersetzung hineingelesen, Dich für diese interessiert und etwa gar auch noch für neuere Untersuchungen, die möglicherweise dem Buchstaben nach das Drama erlauben? Ich weiß nicht, was mir am dritten Akt noch abgeht, aber einstweilen empfinde ich noch, daß man aus einem Duo für zwei Flöten noch keine Symphonie machen kann. Daß die Personen möglichst mit Bibelworten reden, hatte das nicht doch auch bei Dir etwa den Reiz der Neuheit, des Suchens und Findens? – Ich kenne das und habe z.B. grade einen Oratorientext da, der aus lauter naturgetreuen Zitaten zusammengesetzt ist. Scheint Dir nun z.B. die Szene zwischen Salomo und Sulamith im ersten Akt komponierbar und darstellbar? NB. für lebendige Menschen und auf unserem weltlichen Theater? – Ich kenne nun Deine Meinung über mich und Operntexte für mich, und wenn ich auch hoffe, Du nimmst es damit nicht gar so scharf, so – so habe ich doch kein Behagen und wünschte, ich dürfte Dir morgen recht geben und mich einen Esel heißen. Aber sehr laut darf ich nochmals bekennen, daß mir der ganze dritte Akt fehlt, und da es denn nun jedenfalls absonderlich ist, in ein Liebesgedicht ein Drama hineinzwängen zu wollen,17 und ebenso besonders ist, unsre Sängerinnen, wenn ein König ihnen auf den Leib rückt, mit Bibelstellen sich verteidigen zu lassen – so darfst Du eben einen Brief daran wenden! ... Ich hoffe, Du schreibst jedenfalls, eben auch über Salomo! – Der dritte Akt fehlt wirklich empfindlich.«

Später wollte ihn eine »Melusine« betören, die Anna Ettlinger in Karlsruhe, in deren Familie Brahms verkehrte, für ihn gedichtet hatte. Er wisse nicht, schreibt er an Levi, ob er diese »wonnevoll-schwere dichterische Geburt« ernstlich und nüchtern ansehen dürfe. Sie habe fünf Akte, für ihn um zwei zu viel.[166] Und warum nenne sie die Dichterin nicht bei ihrem Namen? Grillparzers Melusine (für Beethoven geschrieben) scheine sie und keiner der ihrigen zu kennen. Die Begegnung des Paares (bei Grillparzer), und was sie einleitet, wäre doch zu beachten. Er wünsche, daß Levi ihm das Buch gehörig und überzeugend einlobe, damit er daran glauben könne. »Ritter Bayard« und ein »Euphorion« (nach Hermann Grimm) tauchen auf. Beide sagen Brahms nicht zu, weil er Angst vor der »großen Oper« habe. Ob Heyse, der sich ja schon mit Gozzi eingelassen habe,18 nicht ein Märchen riskieren möchte? – Eine »Silviane« kommt an die Reihe. Brahms meint, sie wäre im geistlichen Krippenspiel oder bei Marionetten besser aufgehoben, findet es aber begreiflich, daß die Freunde endlich die Geduld mit ihm verlören, da man ihm eben keinen Text zu Dank machen könne. Bei einer anderen derartigen Gelegenheit fertigt er den Einsender eines unter den Goldgräbern spielenden Opernsujets mit dem Bemerken ab, Kalifornien sei kein verlockendes Land, Musik darin zu machen, eher eigne sich der Kaukasus oder das arabische Spanien für eine operistische Einwanderung.

Florence May teilt in ihrer englischen Brahms-Biographie19 mit, Brahms habe Heinrich Bulthaupt, den er in Bremen durch Reinthaler kennen lernte, Schillers Demetrius-Fragment zur Bearbeitung vorgeschlagen, was ganz unglaublich klingt, da Brahms, wie wir gesehen haben, nichts ferner stand als der Gedanke an ein historisches Intrigenstück. Das Umgekehrte wird der Fall gewesen sein: Bulthaupt, der seine dichterische Begeisterung an Schiller entzündete, wird Brahms den Vorschlag gemacht, dieser aber ihn höflich abgelehnt haben. Auch eine andere, hierher gehörige Mitteilung der Verfasserin, beruht auf einem Irrtum, den Klaus Groth verschuldet haben mag. Dieser hatte sich, um Brahms gefällig zu sein, 1875 an Emanuel Geibel, den Dichter der von Mendelssohn unvollendet hinterlassenen »Loreley«, gewandt, um [167] ihn zu einem Libretto für den Freund zu gewinnen. Aber nicht die »Nausikaa« war es, die Geibel angeblich erst für Mendelssohn, und dann für Brahms als Stoff in Bereitschaft hielt, sondern die Volkssage vom Rattenfänger. Diese Verwechselung mit der Tochter des Alkinoos mag daher rühren, daß Geibel, von Goethes Trauerspielentwurf angeregt, den homerischen Stoff zu einer seiner schönsten Balladen verarbeitete.20 In einem sehr ausführlichen Schreiben vom 11. November 1875 gibt Geibel eine eingehende Analyse der von ihm ersonnenen Fabel und sagt ausdrücklich, daß er vor nahezu dreißig Jahren eben dieses dreiaktige Singspiel »Der Rattenfänger von Bacharach« für Mendelssohn entworfen habe, während dieser schon an der »Loreley« arbeitete, das aber dann nicht zur Ausführung gekommen sei, weil Mendelssohn starb. Die von Geibel für Groth und Brahms aufgezeichnete Auseinandersetzung sollte das unfertige, dem Dichter abhanden gekommene Szenarium supplieren. Er stelle, sagte er, was er geschrieben, Brahms gern zur Verfügung, um so lieber, als es ihn freuen würde, einen alten Lieblingsgedanken leibhaftige Gestalt gewinnen zu sehen, fühle sich selbst aber zur Ausführung des Buches nicht mehr frisch genug. Es war also wieder nichts, der »Rattenfänger« aber machte dann mit Neßler und als Ballett (»Der Spielmann«) von Forster 1877 und 1881 sein Glück.

Auch Turgénjew wurde von Brahms in Kontribution gesetzt. An den intimen geselligen Abenden der Villa Viardot-Garcia hatte jeder Teilnehmer das Recht oder auch die Pflicht, durch irgend eine künstlerische Improvisation zur Unterhaltung beizutragen. Mit seinen, aus dem Ärmel geschüttelten, novellistisch zugespitzten Anekdoten, kleinen Erzählungen und pikanten Erfindungen behauptete natürlich der phantasievolle russische Romancier in der Regel das Feld. Aus einer seiner Stegreifdichtungen war u.a. das komische Singspiel »Le sorcier« entstanden, das, von seiner Freundin Pauline komponiert und von Richard Pohl als »Der letzte Zauberer« verdeutscht, über mehrere Bühnen ging. (Die Dichtung war eine Persiflage auf Napoleon III.) Auf dem Viardotschen Haustheater wurde das kleine Stück von der Komponistin [168] mit deren Schülerinnen zuerst aufgeführt; Turgénjew spielte die Titelrolle, und Brahms besorgte am Klavier Orchester und Direktion. Da Brahms sich seine liebenswürdigen Gastgeber auch sonst verpflichtet hatte, – er schrieb für den 18. Juli 1865, den vierundvierzigsten Geburtstag der Hausfrau, ein Morgenständchen, das unter ihrem Fenster unter seiner Leitung gesungen wurde – so erfüllte Turgénjew gern die Bitte seiner Freundin, für Brahms eine andere der von ihm mit vielem Beifall vorgetragenen Räubergeschichten zu dramatisieren, und überraschte ihn mit der Zusendung des zweiaktigen Szenariums. Brahms, der schon vorher mit ihm über einen Operntext konferiert hatte, war sehr enttäuscht, etwas ganz anderes zu erhalten, als er erwartete. Eine Geschichte, die sich um ein amerikanisches Duell dreht, war nicht nach seinem Geschmack. »Ich kann ein Duell in absentia nicht ernst nehmen,« sagte er zu dem Verfasser dieses Buches, dem er Turgénjews Manuskript einmal zum Lesen gab. »Wenn der vom schwarzen Lose zum Selbstmord auf Sicht Verurteilte auch verschwindet, so braucht er deswegen noch lange nicht tot zu sein, sondern lebt vielleicht irgendwo im Auslande munter und vergnügt weiter fort. Ich würde es wahrscheinlich in einem solchen Falle, wenn ich mich überhaupt auf einen solchen Unsinn einließe, ebenso machen, und so hat es auch Eugen (der Held der Oper) gemacht. Daß dann der andere, der Sieger, heftige Gewissensbisse fühlen, sich als Mörder anklagen, ein Mädel, das ihm an den Hals fliegt und das er liebt, verzweifelt von sich abschütteln soll – ist mir zu dumm.«

Wie alle seine Bedenken und sachlichen, aus dem richtigen Gefühl für das Dramatisch-Notwendige, -Mögliche und -Schickliche hervorgegangen Erörterungen zeigen, gebrach es Brahms durchaus nicht an dem gehörigen Bühnenverstande, sondern nur an der gegründeten Veranlassung, ihn praktisch zu betätigen. J.V. Widmann, mit dem Brahms ebenfalls eines Librettos wegen in den Siebzigerjahren verhandelte, bekräftigt, daß er einen geradezu dramaturgischen Blick besaß, und daß das Analysieren der Vorzüge und Fehler eines dramatischen Vorwurfs ihm ein eigentliches Vergnügen machte.21 Er war übrigens, ehe ihn Widmanns höchst [169] gelungener Text zu Götz' »Bezähmter Widerspenstiger« bestimmte, den Dichter in seine Opernwünsche einzuweihen, schon 1869 von Allgeyer auf jenen aufmerksam gemacht worden. Aber damals meinte er, es ermuntere ihn nicht gerade, daß Allgeyer von einer »Iphigenie« Widmanns erbaut sei, und daß der Dichter keltische Sagenstoffe dramatisiert habe. Eher leuchte ihm »Der geraubte Schleier« ein, wäre das Stück nur nicht nach Musäus gedichtet!22 Unmittelbar aus der Volkssage hätte der Dichter schöpfen sollen, dann wäre ihnen (Allgeyer und Brahms) der Stoff vielleicht »gleich recht ins Herz« gegangen. »Vor allem,« fährt er fort, »steht unsereiner nicht bloß dem Theater, sondern leider jeder praktischen Tätigkeit so fern, daß zu wünschen wäre, der Zweite bei jener Arbeit wäre dann der Routinier.« Mit den Texten, die ihm Allgeyer selbst verfertigte, wußte Brahms nichts anzufangen. Allgeyer versuchte sich zuerst an einer – Norma, trotz Bellini. Brahms erklärte darauf, er hielte es für einen Unsinn, wenn einer seinesgleichen mit italienischen oder französischen Opern rivalisieren wolle, mögen diese auch noch so schlecht sein. In Bellinis »Norma« aber seien wirklich ganz außerordentliche Sachen und Schönheiten.

1868 hatte er sich eine Art von Katalog angelegt, in den er alles eintrug, was ihm von Operngeschichten durch den Kopf ging.23 Einem anderen Stück, das Allgeyer für ihn zurecht gemacht hat (Calderons »El Secreto à Voces«, »Lautes Geheimnis«, in Gozzis Fassung) erwies er sogar die Ehre, es »zu bequemer Übersicht« abzuschreiben. Damit war bei ihm der erste Schritt zur Komposition getan. Denn Brahms komponierte, wie wir wissen, nur die Texte, die er sich abschriftlich angeeignet hatte. Bei der Bearbeitung des Calderon-Gozzischen Lustspiels verlockte ihn der erste Akt, der »ein schönstes Konzert auf der Bühne« erlaubte. Aber ihm schien, »man könnte dann Bedeutenderes bringen«. Dieses »Bedeutendere«, d.h. dramatisch Bewegtere und Interessantere, hätte nur gebracht werden können, wenn es der [170] Dichter des Textes hinzuerfunden hätte. In dem Original fehlt es, und Allgeyer wußte es nicht zu schaffen. Gleichwohl ist »Das laute Geheimnis« bei Brahms zur fixen Opernidee geworden, die ihn zwanzig Jahre lang verfolgte und von andern dramatischen Plänen nur zeitweilig zurückgedrängt wurde. 1877 schreibt er an Widmann, er habe genug geschworen, keinen Operntext mehr zu bedenken, um nicht desto leichter dazu verführt werden zu können. Er gibt ihm Gozzis »König Hirsch«, zu dem Joachim einst eine Ouvertüre geschrieben hatte, »Raben« (bei Grimm »Das Märchen vom treuen Johannes«) und »Lautes Geheimnis« zur Erwägung, und Widmann überwand seine Mutlosigkeit, die ihn bei der Lektüre des tragikomischen Märchendramas befiel und sandte Brahms ein Szenarium vom »König Hirsch«, um eine ähnliche Erfahrung zu machen, wie Heyse mit dem Entwurf zum »Ritter Bayard«. Auf einer Postkarte, die er ein Jahr später an Widmann adressierte, stand nichts wie die verlegenen, skeptischen Worte: »– O König Hirsch!! – er liegt immer noch auf meinem Tisch! Verdient habe ich's nicht, aber, ob Sie auch wohl bisweilen daran gedacht?! Herzlichsten Gruß, und seien Sie einstweilen nicht bös Ihrem J. Br.« Ehe Brahms 1887 zum erstenmal nach Thun kam, war das Gerücht24 durch die Zeitungen gelaufen, er komponiere eine Oper und [171] sein Sommeraufenthalt in der Nähe des Schweizer Dichters ist damit kombiniert worden. Widmann legte ihm nahe, das Gerücht zu bewahrheiten, und Brahms erwiderte am 7. Januar 1888: »Habe ich Ihnen nie von meinen schönen Prinzipien gesprochen, Vater meiner Johanna? [Widmanns jüngstes Töchterchen.] Dazu gehört: keine Oper und keine Heirat mehr zu versuchen. Sonst, glaube ich, würde ich gleich zwei vornehmen, nämlich Opern, nämlich ›König Hirsch‹ und ›Das laute Geheimnis‹. Von letzterem habe ich übrigens einen fertigen Text, den mir seinerzeit derselbe Kupferstecher, Allgeyer, machte, der jetzt die schönen Aufsätze über Feuerbach schrieb. Wenn Sie, lieber Freund, nun recht liberale Anschauungen und Grundsätze haben, so können Sie sich [172] klarmachen, wieviel Geld ich spare und für eine italienische Reise übrig habe – wenn ich zum Sommer nicht heirate und mir keinen Operntext kaufe.«