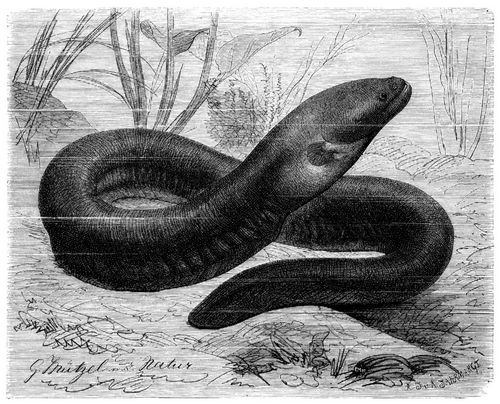

Zitteraal (Gymnotus electricus)

[320] Der Zitteraal (Gymnotus electricus und regius) gehört der Familie der Nacktaale (Gymnotidae) an und vertritt die Sippe der Drillfische (Gymnotus). Ihre Merkmale gibt Johannes Müller, welcher die Gruppe begrenzte, mit folgenden Worten: »Das Maul wird vorne vom Zwischenkiefer, an den Seiten vom Oberkiefer begrenzt: der Schultergürtel ist am Kopfe selbst aufgehängt; sie haben Blinddärme, und ihr After liegt an der Kehle; die Eierstöcke sind schlauchartig, die Hoden mit Samengängen«. Dem dürfen wir noch hinzufügen, daß die Rückenflosse fehlt, aber eine sehr lange Afterflosse vorhanden ist und zwei durch Luftgänge vereinigte Schwimmblasen sich finden. Die Drillfische unterscheiden sich von den übrigen Mitgliedern der Familie durch das Fehlen der Schuppen, die mit einer dicken Haut überzogene Brust- und Afterflosse und das Gebiß, welches aus sehr vielen feinen, spitzigen Zähnen in den Kiefern, einer kleinen Reihe solcher am vorderen Gaumen und zwei Reihen hinter den vorderen des Unterkiefers besteht.

Der Zitteraal kann eine Länge von zwei Meter und ein Gewicht von funfzehn bis zwanzig Kilogramm erreichen. Ein mehr als meterlanger Fisch, welchen Humboldt untersuchte, wog fünf Kilogramm. Die Färbung der Oberseite ist, laut Sachs, ein schönes, vielfach dunkler schattirendes Olivengrün, die der Unterseite ein schönes Orangeroth; zwei oder mehrere Reihen kirschengroßer, hellgelber Flecke, welche gleichständig über den Rücken vom Kopfe bis zum Schwanzende verlaufen, schmücken den Rücken und die Seiten; die lange Afterflosse ist schieferfarbig und weiß, bei einzelnen Stücken aber roth gesäumt. Jeder der erwähnten Flecke umschließt eine Ausführungsröhre, und die Haut des Thieres ist auch beständig mit einem Schleime überzogen, welcher, wie Volta gezeigt hat, die Elektricität zwanzig- bis dreißigmal besser leitet als reines Wasser. Die fleischige Zunge ist mit gelben Wärzchen bedeckt, der Magen schwielig, die ungewöhnlich große, achtzig Centimeter lange Schwimmblase läuft weit über das Ende des Darmes hinaus, neben den Rückenmuskeln fort, wogegen der Mastdarm dicht am Kopfe, im ersten Funfzehntel der Leibeslänge, mündet. Etwa vier Fünftheile der letzteren werden von den elektrischen Organen eingenommen. Diese, ihrer vier an der Zahl, liegen an den Bauchseiten des Fisches und reichen von dem hinteren Ende der Leibeshöhle bis zur Schwanzspitze, wiegen daher ein volles Drittheil des Gesammtgewichtes. Sie bilden eine hell röthlichgelbe, weiche, durchscheinende, gallertartige Masse und bestehen aus Längsbündeln, welche ihrerseits aus einer großen Anzahl häutiger, nahe an einander liegender, fast wagerechter Plättchen zusammengesetzt und durch Längshäute in Zellen getheilt sind.

Ueber die Wirkungen haben die früheren Beobachter manches richtige mitgetheilt. Sehr bald erkannte man, daß es vollkommen in der Willkür des Fisches liegt, Schläge auszutheilen. Bajon berührte einen Zitteraal mit dem Finger, ohne etwas zu empfinden, bekam aber kleine Schläge, wenn er den Finger auf den Rücken legte. Als derselbe Fisch beim Wechseln des Wassers auf den Boden gefallen war und kein Neger ihn aufheben wollte, ergriff er ihn selbst am Schwanze, bekam aber einen so fürchterlichen Schlag, daß er fast umfiel und sein Kopf eine Zeitlang eingenommen [320] war. Eine Katze, welche einen fast todten Zitteraal anbeißen wollte, sprang mit heftigem Geschreie zurück; ein Hund, welcher einen anderen beleckte, desgleichen. Walsh brachte ein Metallplättchen auf eine Glasscheibe, spaltete sie in der Mitte von einander, reizte den Fisch, mit welchem er das Metallplättchen in Verbindung brachte, und machte so einen Funken sichtbar. Hält man, laut Humboldt, zwei Leiter, aber nur einen Centimeter von einander, an den feuchten Leib, so empfängt bald der eine, bald der andere einen Schlag; der Aal hat mithin jeden Theil des Leibes in seiner Gewalt, ist also nicht mit einer elektrischen Maschine zu vergleichen. Trennt man durch Abschneiden des Kopfes Hirn und Herz vom Leibe, so endigt die elektrische Wirkung wie die Muskelbewegung, während die Schlangen und der Flußaal beim geringsten Reize in Krämpfe gerathen. Das ausgeschnittene Herz des Zitteraales schlug eine Viertelstunde lang, beim Galvanisiren nach zwanzig Minuten aufs neue; der ausgeschnittene Kopf bewegte zehn Minuten lang die Kiefer, rührte sich aber ebensowenig wie irgend ein anderer Leibestheil bei der Anwendung von Zink und Silber. Bei anderen Thieren pflegen die Erscheinungen umgekehrt zu sein. Man hat geglaubt, man müsse, um einen Schlag zu fühlen, eine Kette bilden, also mit zwei Punkten des Fisches in[321] Berührung kommen; allein man empfängt den Schlag, auch wenn man auf einem Nichtleiter steht und den Fisch nur an einer Stelle berührt. Thut man dies vermittels trockenen Holzes, so fühlt man nichts; stellt man sich auf dieses nichtleitende Holz und reizt man ihn mit einem Drahte, so empfindet man die Schläge im Arme und im Knie, ohne daß man den Durchgang durch die Schenkel merkt. Hierdurch unterscheiden sich also die Aale vom Zitterrochen. Hält man diesen auf eine Metallplatte, so fühlt man nichts, wohl aber, sobald man mit der anderen Hand sein elektrisches Organ berührt. Glas, Siegellack, Schwefel oder trockenes Holzleiten nicht, Zink am besten, Gold, Eisen, Silber, Kupfer, der Reihenfolge nach, schwächer. Berühren sich zwei Personen, so fühlen oft beide die schwachen Ströme, einen starken aber nur diejenigen, welche mit dem Fische in Verbindung stehen. »Der Schlag geht nicht durch das Wasser, wenn man auch den Finger bis einen Millimeter dem Fische nähert.« Frühere Beobachter sagen gerade das Gegentheil. Van der Lot erzählt, ein Mensch habe nahe an dem Ende eines mit Wasser gefüllten Nachens, in welchem ein Zitteraal sich befand, seine Finger gesteckt und, als Lot den etwa sechs Meter von jenem entfernten Zitteraal berührt, einen Schlag gefühlt. Auch Bancroft versichert, erfahren zu haben, daß der Schlag auf drei Meter weit im Wasser wirke. Humboldt erklärt den scheinbaren Widerspruch durch die Annahme: alles hängt vom Belieben des Thieres ab. Einen ihm genäherten Draht fühlt der Aal nicht, sieht aber wohl die Fische und schickt ihnen durch das Wasser eine Ladung zu, wenn ihm danach gelüstet. Mehrere Zitteraale, in einen Raum gesperrt, vertragen sich gut, können einander auch nichts anhaben, wie man erfährt, wenn man vermittels eines Drahtes den Schlag des einen auf den anderen überführt. Steckt man eine Zinkplatte in einen Einschnitt der Brustflosse und berührt man die Spitze der Platte mit Silber, so geräth das ganze Thier in Krämpfe, ohne daß der Mensch, durch welchen der Strom geht, selbst etwas empfindet; mithin muß die Elektricität des Thieres unendliche Male größer sein als die fremde Elektricität, welche seine Muskeln in Bewegung setzt. Der Schmerz des Thieres muß dabei groß sein, weil es sich so gewaltig krümmt und selbst den Kopf aus dem Wasser herausstreckt. Sachs, welcher, hauptsächlich um den Zitteraal zu beobachten, Südamerika bereiste, ist durch jähen Tod leider verhindert worden, die hierüber gewonnenen Ergebnisse seiner Beobachtungen zu veröffentlichen, und läßt so noch manche Lücke offen, welche auszufüllen er sicherlich in hohem Grade befähigt war.

Der Zitteraal ist über einen großen Theil Südamerikas, namentlich über ganz Nordostbrasilien, Guayana und Venezuela, verbreitet, hält sich aber nur in Gewässern auf, welche eine Wärme von sechsundzwanzig bis siebenundzwanzig Grad haben, meidet daher Gebirge, in deren kälterem Wasser seine Kraft bedeutend abnehmen soll, so gut wie gänzlich. Sein Wohngebiet scheint sich mehr oder weniger auf die Gewässer der Llanos zu beschränken. Laut Sachs sind schmale, schlammige, in dunklem Schatten gelegene Bäche oder Lachen Lieblingsplätze von ihm. Hier liegt er, wenigstens übertages, auf dem Grunde des Gewässers, steigt jedoch in Zwischenräumen von durchschnittlich einer halben Minute zur Oberfläche empor, streckt die Mundöffnung aus dem Wasser heraus, schluckt mit hörbarem Geräusche Luft ein und taucht sofort wieder unter, wobei die verbrauchte Luft durch die Kiemenspalten entweicht. Wirkliche Kiemenathmung findet, nach eingehenden Beobachtungen des genannten, niemals statt; die Eingeborenen erkennen daher das Vorhandensein eines Zitteraales gerade an diesem deutlich vernehmbaren Athemschöpfen. Mit Eintritte der Dunkelheit beginnt unser Fisch sich zu regen und zu jagen. Seine elektrische Batterie stempelt ihn zu einem weit furchtbareren Feinde seiner geschuppten Klassengenossen, als der gefräßigste Raubfisch ist. Er frißt alle für ihn verschlingbare Beute, welche in das von ihm bewohnte Gewässer geräth, Fische wie Krabben oder in das Wasser fallende Kerbthiere. Unter wellenförmig schlängelnden Bewegungen seiner weichhäutigen, dem Kiele eines Schiffes vergleichbaren Afterflosse und mit Unterstützung seiner kurzen Brustflossen schwimmt er entweder geradeaus oder in sanftem Bogen dahin, zierlicher als irgend ein anderer Fisch und mit gleicher Meisterschaft rückwärts wie vorwärts, indem er die Wellen auf erstgenannter Flosse ebenso gut von hinten nach [322] vorne wie von vorne nach hinten laufen lassen kann. In der Nähe eines von ihm verfolgten Opfers angelangt, entladet er einen seiner lähmenden Schläge, und die Wirkung desselben ist eine so heftige, daß einen Augenblick später alle Fische und Krabben innerhalb des Bereiches jenes Schlages sofort umgewendet und regungslos umhertreiben. Nunmehr wählt er ein ihm zusagendes Opfer und verschluckt es mittels einer heftigen Saugbewegung, welche knallähnliches Geräusch hervorruft. Mit Beginne der Trockenheit wühlt er sich, wie neuerdings auch Bates beobachtete, tiefe, runde Löcher in den Schlamm, indem er sich beständig im Kreise herumdreht. In diese Löcher zieht er sich zurück, wenn das Wasser seines Wohnortes zu versiegen droht, und es ihm nicht möglich war, rechtzeitig auszuwandern. Letzteres thut er, falls er kann, jedesmal; denn er ist nicht befähigt, über Land zu wandern, nicht einmal im Stande, im feuchten Schlamme zu entrinnen, geht vielmehr ebenso gut wie andere Fische zu Grunde, wenn er von anderen Tümpeln abgeschnitten wurde.

Ueber die Fortpflanzung konnte Sachs ebensowenig wie seine Vorgänger Beobachtungen anstellen oder sammeln. Als bemerkenswerth hebt er hervor, daß die Zitteraale die Neigung haben, unter Umständen je nach dem Geschlechte in Banden sich zu vereinigen; einmal wenigstens fing unser Gewährsmann nur Männchen, ein anderes Mal ausschließlich Weibchen. Bei letzteren fand er im Februar legreife Eier von einem bis zwei Millimeter Durchmesser vor. Sachs spricht die Vermuthung aus, daß diese zeitweilige Absonderung der Geschlechter in Beziehung zum Laichgeschäfte stehen möge; es ist jedoch nicht recht einzusehen, inwiefern dies der Fall sein könnte, falls nicht die Angabe der Eingeborenen Guayanas, der Zitteraal bringe lebende Junge zur Welt, trotz des Befundes von Sachs dennoch auf Wahrheit beruht.

Von den Eingeborenen wird der Zitteraal gefürchtet und gehaßt. Das ungemein grätenreiche Muskelfleisch schmeckt zwar nicht besonders gut, jedoch auch nicht ganz schlecht; das elektrische Organ aber ist schmierig und hat einen unangenehmen Geschmack; man sondert es daher vorsichtig von dem übrigen ab und wirft es weg. Um so sorgsamer bewahrt man die Wirbelsäule des Fisches auf; denn ihr, beziehentlich einem aus ihr bereiteten Pulver, schreibt man geburt befördernde Wirkungen zu und verfehlt nie, bei schweren Entbindungen dieses Mittels sich zu bedienen. Gehaßt wird der Zitteraal, wie Humboldt uns belehrt, weil man es ihm vorzüglich zuschreibt, daß die Sümpfe und Teiche der Llanos so fischarm sind. Ein Zitteraal tödtet ihrer viel mehr, als er verzehrt. Die Indianer erzählen, wenn man in sehr starken Netzen junge Krokodile und Zitteraale zugleich fange, so sei an letzteren nie eine Verletzung zu bemerken, weil jene die Krokodile lähmen, ehe sie ihnen etwas anhaben können. Alle Bewohner der Gewässer fliehen die Gesellschaft dieser Fische: Eidechsen, Schildkröten und Frösche suchen Sümpfe auf, in denen sie vor ihnen sicher sind. Bei Uritucu mußte man einer Straße eine andere Richtung geben, weil die Zitteraale in einem Flusse sich so vermehrt hatten, daß alle Jahre eine Menge Maulthiere, welche mit ihrer Last durch den Fluß zu waden hatten, umkamen. Frösche, Schildkröten und andere Lurche oder Kriechthiere, welche man zu gefangenen Zitteraalen setzt, versuchen so eilig wie möglich aus der gefährlichen Nachbarschaft zu entrinnen. Auch Sachs fand in einem Tümpel einzig und allein Zitteraale, keinen anderen Fisch weiter, und folgert gewiß mit Recht, daß jene sämmtlich diesen zum Opfer gefallen sein mußten.

Ueber gefangene Zitteraale liegen viele Berichte vor, da sie nicht allein von reisenden Forschern in ihrer Heimat beobachtet, sondern lebend auch nach Europa gebracht, namentlich im Londoner Thiergarten gepflegt worden sind. Ich will mich auch bei Besprechung dieses Gegenstandes auf Sachs berufen. Der Fang selbst geschieht heute nicht mehr wie zu Humboldts Zeiten, sondern mit Netzen, gegen welche die Fische getrieben werden. Man rechnet auf ihre Neugierde, wirft Steinchen ins Wasser, um sie herbeizulocken, sperrt hierauf mittels eines Netzes einen Theil des Flüßchens oder Baches ab und schleppt ein weiter flußaufwärts eingesenktes, unten mit bleiernen Gewichten beschwertes Netz dem ersten zu. »Vergebens«, schildert Sachs, »schleudert jetzt der zornige Zitteraal seine Donnerkeile; doch todte Fische und Frösche, welche plötzlich auf der Oberfläche [323] erscheinen, sowie mancher Ach- und Wehruf der im Wasser stehenden Fischer verkünden die Kraft seiner elektrischen Schläge. Er ist umringt, wird zwischen den beiden Netzen aus dem Wasser gehoben und zappelt auf dem Sande.« Hier wälzt er sich lebhaft schlängelnd umher und sucht nach dem Wasser zu entkommen. In ein enges Gefäß gebracht, schwimmt er unruhig im Kreise herum und versucht, über den Rand hinweg zu entschlüpfen, was ihm auch nicht selten gelingt. Sobald er aber in ein weites, bequemes Becken versetzt ist, ergibt er sich in sein Schicksal, streckt sich geradlinig aus und verharrt in der Regel während des ganzen Tages, abgesehen von seinen Athembewegungen, unthätig am Boden, sucht hier auch die dunkelsten Stellen auf. Mit Beginne der Nacht wird er lebendig. Plötzliche Erleuchtung seines Beckens versetzt ihn jetzt in höchste Erregung. Obwohl im Stande, wochenlang zu hungern, zeigt er sich doch ungemein gefräßig, falls er über eine beliebige Menge von Nahrung verfügen kann. Wenn Sachs seinen Pfleglingen junge Fische oder Krebse in ihr Becken warf, begann sofort eine ergötzliche Jagd. Meist reichte ein einziger Schlag hin, die Opfer zu lähmen; mitunter jedoch gelang es den verfolgten Thieren, sich im Sprunge über die Wasserfläche zu erheben; dann schwang sich nicht selten auch der Verfolger blitzschnell aus dem Wasser und erhaschte seine Beute im Sprunge, um sie sodann wie üblich mit Stumpf und Stiel zu verschlingen. Daß die Schläge eines Zitteraales seine Artgenossen vollständig gleichgültig lassen, stellte auch Sachs durch eingehende Beobachtungen unumstößlich fest.

Wie viel wir noch in der Thierkunde zu lernen haben, beweist schlagend einer unserer verbreitetsten und gemeinsten Flußfische, der Aal. Seit Aristoteles' Zeiten zerbrach man sich den Kopf über seine Fortpflanzung, und noch heutigen Tages hat diese Frage nicht vollständig gelöst werden können. »Die Hochgelehrten«, sagt Geßner, »so von dem her kommen vnd vrsprung dieser Thier geschrieben haben, bringen dreyerlei Gestalt herein. Die erste aus schleimiger feuchte der Erden, sollen also von jn selbs erwachsen, gleich etlichen andern Wasserthieren. Die ander, nemlich sie reiben sich mit jren bäuchen zusammen, oder jre Bäuch an den sand, von welchen ein schleim herabfalle, als dann in die gestalt solcher Thier verwandelt werde, haben auch kein vnderscheid jres geschlechts Männlins vnd Weiblins. Die dritte mehrung oder schöpffung sol geschehen nach der Art vnd Natur anderer fisch, nemlich durch die Eyer, auch dz solche von den Alten lebendig geboren werden, dann also sollen etliche in dem teutschen Landt gefangen vnd gesehen geworden seyn, welche in jrem Bauch viel der jungen sollen gehabt haben, in der grösse eines Fadens, und als die Alten getödt, sollen derselbigen eine grosse zahl heraußkrochen seyn. Es sagen auch vnsere Fischer solches für ein gantze warheit, daß solche Thier lebendige junge geberen, zu jeder zeit deß Jars, welcher etliche gar hart zu drey zwerch Finger kommen mit jrer lenge.« Zu dieser dreifachen Meinung der Hochgelehrten sind später noch andere gekommen. So hat man geglaubt, daß Pferdehaare, welche ins Wasser geworfen würden, nach und nach aufschwellen und junge Aale hervorbringen sollten, und ähnliches mehr. »Schneidet«, sagt Helmont, »zwei mit Maithaue benäßte Rasenstücke aus, legt eines auf das andere, die begrasten Seiten einwärts, gebt sie der Sonnenhitze preis, und in wenigen Stunden wird eine große Anzahl junger Aale erzeugt worden sein.« Selbstverständlich belächeln wir heutzutage derartige Sagen. Allerdings kennen wir die Art und Weise noch immer nicht, wie die Aale sich fortpflanzen, weil wir hierüber noch keine Beobachtungen anstellen konnten; wohl aber wissen wir so viel, daß auch sie Eier legen, und dürfen getrost annehmen, daß ihre Erzeugung sich von der vieler anderen Fische wenig oder nicht unterscheiden wird.

Buchempfehlung

Klopstock, Friedrich Gottlieb

Hermanns Schlacht. Ein Bardiet für die Schaubühne

Von einem Felsgipfel im Teutoburger Wald im Jahre 9 n.Chr. beobachten Barden die entscheidende Schlacht, in der Arminius der Cheruskerfürst das römische Heer vernichtet. Klopstock schrieb dieses - für ihn bezeichnende - vaterländische Weihespiel in den Jahren 1766 und 1767 in Kopenhagen, wo ihm der dänische König eine Pension gewährt hatte.

76 Seiten, 5.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Sturm und Drang II. Sechs weitere Erzählungen

Zwischen 1765 und 1785 geht ein Ruck durch die deutsche Literatur. Sehr junge Autoren lehnen sich auf gegen den belehrenden Charakter der - die damalige Geisteskultur beherrschenden - Aufklärung. Mit Fantasie und Gemütskraft stürmen und drängen sie gegen die Moralvorstellungen des Feudalsystems, setzen Gefühl vor Verstand und fordern die Selbstständigkeit des Originalgenies. Für den zweiten Band hat Michael Holzinger sechs weitere bewegende Erzählungen des Sturm und Drang ausgewählt.

- Johann Karl Wezel Kakerlak oder die Geschichte eines Rosenkreuzers

- Gottfried August Bürger Münchhausen

- Friedrich Schiller Der Verbrecher aus verlorener Ehre

- Karl Philipp Moritz Andreas Hartknopfs Predigerjahre

- Jakob Michael Reinhold Lenz Der Waldbruder

- Friedrich Maximilian Klinger Geschichte eines Teutschen der neusten Zeit

424 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum