Pneumodermon ciliatum

[330] Die Gattung Pneumodermon gleicht im wesentlichen Clio, nur hat sie am Kopfe zwei mit Saugnäpfen besetzte Stiele, welche ganz in den Kopftheil des Thieres in eine taschenförmige Einstülpung zurückgezogen werden können. Auch finden sich am Hinterende faltige Hautanhänge, welche als Kiemen dienen, oder statt derselben (bei Pneumodermon ciliatum des Mittelmeeres) ein stark entwickelter Wimperkranz. Gegenbaur entdeckte in der Haut dieser Thiere zahlreiche kleine Drüsen, von deren Ausscheidung sie zu ihrem Schutze Gebrauch machen. »Reizt man einen frisch eingefangenen Pneumodermon, dessen Hautdrüsen man durch ihre weiße Färbung noch als gefüllt erkennt, mittels einer Nadel und dergleichen, so überzieht sich alsbald die ganze Körperoberfläche mit einer trüben, zuweilen weißlich erscheinenden Hülle, einer Art Membran, die fetzenweise von der Oberfläche des Thieres sich abziehen läßt. Oft auch bildet das ausgetretene Sekret keine solche zusammenhängende häutige Masse, sondern hüllt anfänglich das Thier in eine leicht opalisirende Wolke ein, welche dann rasch sich zu Boden senkt und verschwindet. Man kann dieses Experiment in Intervallen von zwei bis sechs Minuten mehrere Male wiederholen, doch ist jedesmal das spätere von einem geringeren Erfolge begleitet, und zuletzt währt es sogar stundenlang, bis die Drüsen wieder mit hinreichender Sekretmasse gefüllt sind. Ob dieses Drüsensekret nicht auch aus einem Auswurfsstoffe des Körpers sich gebildet, oder ob seine Ausscheidung als Vertheidigungsmittel diene, wage ich nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden; vielleicht ist beides der Fall; daß es zur Vertheidigung verwendet wird, lehrt nicht nur die Entleerung desselben bei der leisesten Berührung der Haut mit einem fremden Körper, sondern vorzüglich folgende oft gemachte Beobachtung. Wenn es sich traf, daß Pneumodermen mit gefräßigen Firolen (d.h. Pterotrachea) oder beutelustigen Phyllirhoen (Nacktkiemer) in einem und demselben Gefäße sich befanden, so kam es bald zu einer Jagd auf die schwächeren Pneumodermen, die trotz ihrer Gewandtheit ihren Gegnern nicht entgehen konnten. So oft nun einer der Räuber einem der geängsteten Thiere zu nahe kam und es mit dem geöffneten Hakenapparate zu packen suchte, hüllte sich der Pneumodermon in eine Wolke, der nacheilende Räuber hielt wie erschreckt dann inne, und der Verfolgte gewann einen Vorsprung, um wenigstens für einige Zeit zu entrinnen. Freilich war dies Mittel kein beständig wirkendes, denn bald begann die Verfolgung von neuem, nach mehrfacher Wiederholung desselben Versuches versiegte die Absonderung des schützenden Sekretes, und der Stärkere erhaschte endlich die oft entgangene Beute.«

Die Saugnäpfe sammt ihren Stielen sind gewöhnlich eingezogen und die Thiere sind schwer zu veranlassen, den ganzen Saugapparat hervorzustrecken. Gegenbaur konnte niemals ein Festsaugen an irgend einen Gegenstand beobachten.

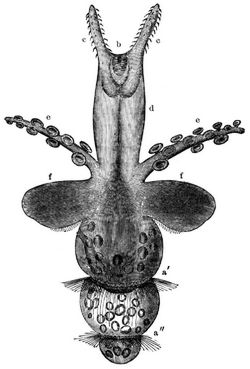

[330] Die Entwickelung von Pneumodermon ist nicht nur von derjenigen der übrigen Ruderschnecken abweichend, sondern unterscheidet sich überhaupt von der aller übrigen Schnecken. Die im Meere frei umherschwimmende Larve ist anfangs gestreckt cylindrisch und mit drei Wimperreifen umgeben, wodurch sie lebhaft an die Larven vieler Ringelwürmer erinnert. Der erste Wimperreif entspricht dem Segel der übrigen Weichthiere. Die nachstehend abgebildete Stufe ist aus einer viel späteren Zeit. Statt des Segels sehen wir die beiden Flossen f, vor diesen die mit Saugnäpfen besetzten Stiele e. Zwischen ihnen erhebt sich der Kopftheil d mit der Mundspalte b. Zu beiden Seiten derselben bemerken wir zwei mit Häkchen besetzte Zapfen c, ebenfalls eine Eigenthümlichkeit der ausgewachsenen Pneumodermen. Im gewöhnlichen Zustande der Ruhe sind diese Zapfen wie Handschuhfinger eingestülpt. Wenn sie ausgestülpt und starr aufgerichtet sind, eignen sie sich als Vertheidigungs-und Angriffswaffen, doch liegen über ihren Gebrauch direkte Beobachtungen nicht vor. Bei allen Arten verschwindet der mittlere Reifen a', bei den meisten auch der dritte a'', an dessen Stelle dann die Kiemenlappen treten.

Fügen wir nun noch einige Mittheilungen über das Leben der Flossenfüßer im allgemeinen hinzu. Sie sind über alle Meere, vom Eismeere bis zum Aequator, verbreitet und vorzugsweise auf dem hohen Meere anzutreffen. Ihr Vorkommen an den Küsten, z.B. bei Nizza und Messina, ist vorzugsweise durch Meeresströmungen bedingt. Im Mittelländischen Meere sind sie zwar vielfach mitten am Tage an der Oberfläche des Meeres gefangen, dennoch können die meisten Nacht- oder Dämmerungsthiere genannt werden, und namentlich scheint in den südlichen Breiten ihr Erscheinen an das Verschwinden des direkten Sonnenlichtes geknüpft zu sein. Der französische Naturforscher d'Orbigny, der sie anhaltend in den tropischen Meeren beobachtete, erzählt, daß er nie so glücklich gewesen, ein einziges Exemplar bei Tage zu fangen. Aber, sagt er, gegen fünf Uhr abends, bei bedecktem Himmel, fangen zwei oder drei Arten, besonders Hyalea, in ihren eigenthümlichen Verbreitungsbezirken an, an der Wasseroberfläche zu erscheinen. Kommt nun die Dämmerung, so kann man in großen Massen die kleineren Arten der verschiedenen Kielfüßer und Flossenfüßer erhalten. Die großen Arten erscheinen aber erst, nachdem die Nacht sich völlig herabgesenkt. Dann zeigen sich die Pneumodermen, die Clionen und die großen Arten der Cleodoren. Einige Arten, z.B. Hyalea balantium (jetzt Balantium als Gattung) im Meerbusen von Guinea, kommen sogar nur bei ausnehmend dunklen Nächten. Bald darauf verschwinden in der Reihe, wie sie gekommen, die kleinen Arten; die großen thun desgleichen, und etwas später, gegen Mitternacht, bemerkt man nur noch einzelne Individuen, welche den Rückzug versäumt haben. Eins und das andere ist wohl auch bis gegen Morgen geblieben; aber nach Sonnenaufgang sucht das Auge sowohl an der Oberfläche als bis zu der Tiefe, wohin es dringen kann, vergeblich nach einem Flossenfüßer. Jede Art richtet sich in ihrem Erscheinen und Verschwinden nach bestimmten Stunden oder vielmehr nach bestimmten Graden der Dunkelheit.

[331] D'Orbigny glaubte aus diesen Gewohnheiten schließen zu müssen, daß jede Art in einer bestimmten Tiefe sich aufhalte, wo die Lichtstärke bis zu einem gewissen Grade abgeschwächt sei. Jede Art würde an der Oberfläche erscheinen, wenn hier ungefähr dieselbe Dunkelheit herrschte, die, wenn die Sonne über dem Horizonte ist, über jener Zone ausgebreitet wäre, wo das Thier sich aufhält. Wenn die Pteropoden die ganze Nacht an der Meeresoberfläche blieben, könnte man mit Rang glauben, sie erschienen mit Sonnenuntergang, um in den oberflächlichen Schichten ihre Nahrung zu suchen, oder auch wegen des Athmungsbedürfnisses. Aber es ist nicht einzusehen, warum sie in der einen Stunde der Nacht ihre Nahrung leichter finden sollten als in der anderen, oder warum sie, da sie den größten Theil des Tages tief im Wasser athmen, nöthig haben sollten, des Abends weiter oben Luft zu schöpfen. Viel natürlicher ist die Aufstellung, die Pteropoden steigen nach und nach aus der Tiefe nach oben, um so lange wie möglich in demjenigen Lichte zu sein, welches bei Tage in der Zone ihres Aufenthaltes herrscht. Die Einwendung, die man gegen diese Ansicht noch machen könnte, daß doch unmöglich bei so geringer Ausbildung oder sogar dem gänzlichen Mangel der Gesichtswerkzeuge gerade die Empfindlichkeit gegen das Licht jene Gewohnheiten der nächtlichen Lebensweise verursachen könnte, ist hinfällig, da, wie wir an zahlreichen Beispielen der niederen Thierwelt und der Pflanzenwelt auf das deutlichste sehen, die Lichtempfindlichkeit durchaus nicht von dem Vorhandensein und der Vollkommenheit der Gesichtswerkzeuge abhängt. Der Maulwurf flieht das Licht nicht, weil er gute und vollkommene Augen besitzt, sondern Lichtscheu und Verkümmerung der Augen gehen Hand in Hand, gerade so, wie im übertragenen Sinne die Lichtscheuen an ihrem Verstande Schaden nehmen.

Hinsichtlich der Entfernung von den Küsten fand der französische Naturforscher, daß auf der Seite von Chile und Peru die Pteropoden der Küste nie näher kamen, als etwa zehn Meilen. Auf der atlantischen Seite hielten sie sich in noch größerer Entfernung. Wir haben schon erwähnt, daß die Pteropoden der gemäßigten und, fügen wir hinzu, der nördlichen Meere nicht so skrupulös gegen Licht sowohl als gegen das Land sind.

Die Pteropoden können sich nur durch ununterbrochene Bewegung ihrer Flossen, ähnlich den Flügelschlägen der Schmetterlinge, vorwärts bringen oder auf einer und derselben Stelle erhalten. Die Flossen arbeiten unausgesetzt mit großer Leichtigkeit und Geschicklichkeit, und je nach ihrer Stellung schreitet das Thier geradeaus fort, steigt oder sinkt, wobei der Körper immer aufrecht oder leicht geneigt bleibt. Mitunter dreht er sich auch um sich selbst oder kann anscheinend ohne Bewegung seine Stelle behaupten. Letzteres vermögen jedoch nur sehr wenige Arten, und die allgemeinste Bewegung ist schmetterlingsartig. Wenn sie während ihrer Bewegung durch die Erscheinung eines fremden Körpers oder durch einen Stoß an das Gefäß, in dem man sie aufbewahrt, beunruhigt werden, so schlagen sich die Flügel über einander oder werden, wie bei Hyalea, eingezogen, und das Thier läßt sich zu Boden sinken. Die Hyaleen schwimmen schneller als die Cleoderen, sehr langsam die Pneumodermen und Clionen.

Die Pteropoden sind, wie aus der Untersuchung ihres Mageninhaltes hervorgeht, Fleischfresser; außer verschiedenen Weichthieren stellen sie den in unzählbaren Mengen die oberen Meeresschichten bevölkernden Krebschen nach.

Buchempfehlung

Schnitzler, Arthur

Flucht in die Finsternis

Robert ist krank und hält seinen gesunden Bruder für wahnsinnig. Die tragische Geschichte um Geisteskrankheit und Tod entstand 1917 unter dem Titel »Wahn« und trägt autobiografische Züge, die das schwierige Verhältnis Schnitzlers zu seinem Bruder Julius reflektieren. »Einer von uns beiden mußte ins Dunkel.«

74 Seiten, 3.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Romantische Geschichten II. Zehn Erzählungen

Romantik! Das ist auch – aber eben nicht nur – eine Epoche. Wenn wir heute etwas romantisch finden oder nennen, schwingt darin die Sehnsucht und die Leidenschaft der jungen Autoren, die seit dem Ausklang des 18. Jahrhundert ihre Gefühlswelt gegen die von der Aufklärung geforderte Vernunft verteidigt haben. So sind vor 200 Jahren wundervolle Erzählungen entstanden. Sie handeln von der Suche nach einer verlorengegangenen Welt des Wunderbaren, sind melancholisch oder mythisch oder märchenhaft, jedenfalls aber romantisch - damals wie heute. Michael Holzinger hat für den zweiten Band eine weitere Sammlung von zehn romantischen Meistererzählungen zusammengestellt.

- Novalis Die Lehrlinge zu Sais

- Adelbert von Chamisso Adelberts Fabel

- Jean Paul Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz

- Clemens Brentano Aus der Chronika eines fahrenden Schülers

- Friedrich de la Motte Fouqué Eine Geschichte vom Galgenmännlein

- E. T. A. Hoffmann Der goldne Topf

- Joseph von Eichendorff Das Marmorbild

- Ludwig Achim von Arnim Die Majoratsherren

- Ludwig Tieck Die Gemälde

- Wilhelm Hauff Die Bettlerin vom Pont des Arts

428 Seiten, 16.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum