|

I.

Das Jahr 1874 bedeutet einen Wendepunkt in Brahms' äußerem Leben. Es war das erste in der ununterbrochen bis zum Tode des Meisters fortlaufenden Reihe von Erntejahren, das ihm erlaubte, die Früchte seiner Arbeit unverkürzt einzuheimsen und ein ökonomisches System aufzustellen, von dem er niemals wieder abzuweichen brauchte. Sein mit dem Eifer des Liebhabers entworfener, mit der Zähigkeit eines Sparmeisters ausgeführter und eingehaltener Finanzplan zeichnete sich durch große Einfachheit aus; er bestand in nichts anderem als in der Absicht, die immer ansehnlicher werdenden Verlagshonorare vollständig beiseite zu legen und Zins auf Zins zu kapitalisieren. Was er zu seiner bescheidenen Lebensführung bedurfte, die der anspruchslose Sohn des Volkes auch dann nicht änderte, als er ein vermögender Mann geworden war, wurde reichlich von den Einnahmen gedeckt, die ihm von seiner Direktionsstellung und seinen Konzertreisen zukamen. Mit dem Überflusse konnte er nicht nur die Kosten für Sommeraufenthalt und Wintervergnügungen, sondern auch die Almosen bestreiten, die er unter der Hand verteilte. Nur wenn es sich um größere Summen für eine ihm besonders am Herzen liegende Sache oder Person handelte, mußte das Kapital herhalten. Unvorhergesehene Ausgaben setzten ihn nicht in Verlegenheit; denn er hatte immer noch einige kleinere Depots zwischen alten Büchern oder im Wäschkasten verborgen1. Der Erwerb [1] machte ihm Freude, aber der Besitz galt ihm persönlich nichts, ja, er sah ihn kaum als sein Eigentum an. Nichts bezeichnet die wahrhaft großartige Denkweise seines idealen Charakters so rein wie die nach dem Tode seiner nächsten Anverwandten bei ihm entstandene Auffassung, daß er das durch seine Kunst Erworbene wiederum der Kunst zuzuwenden habe, weil es ihm eigentlich gar nicht gehöre, sondern nur durch glückliche Umstände zugefallen sei2.

Zuvörderst hatte er allerdings als gewissenhafter Pflichtenmensch an Bruder und Schwester gedacht, die er, obwohl sie sich der empfangenen Wohltaten nicht immer würdig erwiesen, regelmäßig unterstützte. Als ihm Geschäftskundige nahelegten, seine Kapitalien von keinem Privatmanne verwalten zu lassen, schrieb er 1877 an Levi, bei dessen spekulationslustigem Bruder er sein Geld deponiert hatte:

»Ich verdiene, was ich gebrauche. Mit dem liegenden Gelde mache ich keinerlei Geschäfte, ich gebrauche es vielleicht niemals für mich, sondern kann es den Meinigen hinterlassen. Ich verstehe absolut nichts von Geldsachen, interessiere mich nicht im geringsten irgend dafür; an eine Vermehrung des Kapitals durch höhere Zinsen habe ich keine Ursache zu denken. Deshalb nun möchte ich möglichst gar nicht an mein Geld zu denken haben, deshalb möchte ich es lieber etwa in der Preußischen Bank haben, als beim besten Bruder und Freund. Ich weiß nicht, welche Elementar-und andere Ereignisse bei diesen zu fürchten sind, bei jener aber doch wohl am wenigsten? ... Du weißt, daß Dein Bruder den besten Teil meines schönen Vermögens verwaltet. Seit langer Zeit aber möchte ich, trotz allem, trotz des schönen Blechkastens sogar, ihm diesen Posten abnehmen. Warum? Ja, das kann ich eben durchaus nicht deutlich sagen, also gar nicht ihm! Daß ich nur zu danken, in keiner Hinsicht zu wünschen oder zu klagen habe, sage ich nebenbei. Die Preußische Bank zahlt sehr wenig Zinsen. Ich halte es weder für dumm noch für unrecht, wenn ich nicht durch Zinsen mein Kapital zu vermehren suche – das geschieht auf andere Weise genügend. (Rate einmal, wie Symphonie [2] oder Lied in meinem Magazin bezahlt wird.)« ... Um dieselbe Zeit bittet er Simrock, ein fälliges Verlagshonorar in die Preußische Bank einzuzahlen: »Ich brauche das Geld nicht, voraussichtlich auch wohl niemals für mich. Da möchte ich es also für die Meinen aufbewahren, aber an dem möglichst einfachen und sicheren Ort, so daß ich mit keinem Atemzug daran zu denken brauche! Auf hohen oder bescheidenen Zinsfuß kommt es mir nicht an, ich verstehe eben nichts von Geld und interessiere mich für nichts so wenig.«

Was nun die Konzertreisen betrifft, die ihm die nötigen Subsistenzmittel gewähren halfen, so war allmählich eine Umwandlung mit ihnen vorgegangen, die sich im Jahre 1874 zu dem neuen, für Brahms sehr erwünschten Modus konsolidierte. Je größere und schnellere Fortschritte der Komponist in der Gunst des Publikums machte, desto mehr konnte der Pianist, der kaum als Wunderknabe einem Virtuosen ähnlich gesehen hatte, in den Hintergrund zurücktreten, um endlich ganz von der Bildfläche zu verschwinden. An seiner Stelle erschien der Dirigent, der als Interpret eigener Werke mindestens ebenso berechtigt am Platze war wie der Klavierspieler, der außer dem d-moll-Konzert und einigen Kammermusikwerken seiner Komposition nur noch für den Notfall ein paar Hauptstücke des früheren, reichhaltigen Repertoires in den Fingern hatte. Den Sänger des »Deutschen Requiems« und des »Triumphliedes« wollte man allenthalben in Person am Werke sehen, und das Honorar, das sonst nur ausübenden Künstlern gezahlt wurde sollte jetzt den vielbegehrten Orchestergast in die deutschen Musikstädte locken. Ohne regelmäßige Übung kann kein Professionist bestehen, geschweige denn ein Künstler, von dem die Öffentlichkeit zuerst und zuletzt eine tadellose Technik er wartet. Zu langweiligen Handgelenks- und Fingerexerzitien fehlte es Brahms an Zeit und Luft. Er war gewiß nicht der letzte, von seinen »51 Klavierübungen« den wünschenswerten Gebrauch zu machen, begnügte sich aber von Fall zu Fall mit dem etüdenmäßigen Durchspielen seiner Arrangements klassischer Stücke. Daher kam es, daß er, auf die Inspiration des günstigen Augenblicks angewiesen, die im Konzertsaal auf sich warten läßt, selten gut zum Spielen aufgelegt war. Zum Taktieren [3] bedurfte er keiner eingehenden Vorbereitung, und das Verlangen, seine Werke richtig reproduziert zu hören, das bei Brahms doch lebhaft genug war, um seine Scheu vor den Leuten im Saale zu überwinden, verhalf ihm im Verein mit dem starken Eindruck seiner Persönlichkeit und der überzeugenden Wahrheit seiner Musik zu Erfolgen, die dem Dirigenten an sich kaum erreichbar gewesen wären. Denn, so gut Brahms sich auf die Kunst des Taktierens verstand, und so sicher er, was die verständliche und energische Bezeichnung des Tempos anbelangt, mit den vorzüglichsten Meistern des Faches konkurrieren konnte, so sehr hing er auch hier von der Sympathie ab, die er den Zuhörern, und diese ihm entgegenbrachten. Der Dirigent, wie ihn der flotte Crayon Willy v. Beckeraths in treffender Charakteristik des wechselvollen Spieles von Mienen, Bewegungen und Gebärden festgehalten hat, wollte nicht immer zum Vorschein kommen, und nur dieser mit allen Fasern seiner Nerven in Mitleidenschaft gezogene Beschwörer launischer Tongeister war der echte Brahms. Wenn es in seinen Augen wetterleuchtete, wenn er die geballte linke Faust auf die Brust preßte, als fürchtete er, das unbändige Herz könne ihm aus dem Leibe herausspringen, wenn die Geistesblitze der die Welt des Gemütes umkreisenden Gedanken auf seiner Jupiterstirn widerglänzten – das war ein Anblick, der jedes Orchester zur Begeisterung hätte hinreißen müssen. Aber nur wenige haben ihn so von Angesicht zu Angesicht gesehen.

Eine merkwürdige Fügung des Schicksals war es, daß in demselben Emporium der Musik, wo der sechsundzwanzigjährige Komponist des d-moll-Konzerts an berühmter Stätte die empfindlichste Niederlage erlitten hatte, nun dem Meister der Haydn-Variationen plötzlich ein Feld des Triumphes bereitet wurde, wohin der Widerstrebende fast mit Gewalt gezogen werden mußte. Leipzig stellte sich an die Spitze der deutschen Städte, welche von 1874 an in der Bewunderung des lange Verkannten mit einander wetteiferten. Mehrere günstige Umstände trafen dort zusammen, um den ungeahnten, von Brahms selbst kaum für möglich gehaltenen Umschwung herbeizuführen. Wie wir uns vom VI. Kapitel des zweiten Bandes her erinnern werden, war die erste voll ständige Aufführung des »Deutschen Requiems«, die am [4] 18. Februar 1869 in einem Abonnementskonzerte des Gewandhauses unter Reinecke stattfand, ziemlich indifferent verlaufen. Die laue Aufnahme des Werkes rechtfertigte die Teilnahmlosigkeit, mit der Brahms sich fern vom Schauplatz der Ereignisse hielt. Einer aber fühlte sich von der Schönheit des Werkes mächtig ergriffen und konnte die Gleichgültigkeit des Publikums nicht verschmerzen: Karl Riedel, der Wiedererwecker der Heinrich Schützschen Passionen und Propagator der Bachschen h-moll-Messe. Er ruhte nicht eher, als bis er den Leipzigern eine bessere Meinung von dem Werke beigebracht hatte, und führte es, auf das sorgfältigste einstudiert, mit seinem nach ihm benannten renommierten Chorvereine auf, und zwar gleich zweimal in einem Jahre, so daß auch Reinecke kurz darauf an eine Wiederholung im Gewandhause gehen konnte, die nun schon empfänglichere und dankbarere Herzen vorfand. Da Riedel seit Franz Brendels Tode Präsident des »Allgemeinen deutschen Musikvereins« und auch Vorsitzender des Leipziger Wagnervereins war, so begannen viele Anhänger der Neudeutschen und ehemalige Brahms-Gegner den fanatisch gehaßten Liszt-Apostaten mit freundlicheren Augen zu betrachten, wobei sich herausstellte, daß er gar nicht so übel sei. So brauchte das junge Ehepaar Heinrich und Elisabet von Herzogenberg, das seit 1872 von dem stillen Graz nach dem geräuschvollen Leipzig übergesiedelt war und hier im Mittelpunkte der musikalischen Gesellschaft eine leitende Rolle spielte, seiner importierten Brahms-Schwärmerei keine Zügel mehr anzulegen. In Franz und Hedwig von Holstein, Adolf und Lilly Wach – Frau Lilly ist die Tochter Felix Mendelssohns – Wilhelm Engelmann, Livia Frege, Alfred Volkland, Philipp Spitta u.a. gesellten sich den beiden Elitemenschen gleichgestimmte Seelen zu, und in diesem, durch edle Geselligkeit erhobenen Kreise fand wie der Kultus alles Schönen so auch die Beschäftigung mit der Brahmsschen Musik ihren immer mit frischen Blumen bekränzten Altar. Herzogenbergs erster Verleger, Ernst Wilhelm Fritzsch, sah wie Karl Riedel in seiner Wagner-Devotion keinen Grund, Brahms nicht mit Hochachtung und Liebe zu begegnen. Das »Musikalische Wochenblatt«, das er vom Jahre 1870 an redigierte, überflügelte bald sämtliche ähnliche Musikzeitschriften und trug auf seinen Schwingen [5] den Ruhm des, Wagner an die Seite gestellten Brahms in alle Welt. Zum Erstaunen der Nichteingeweihten und wohl auch zum Ärger manches nur zu gut Unterrichteten durchlief eine von Hermann Kretzschmar mit gründlicher Sachkenntnis und begeisterter Liebe geschriebene Abhandlung über Brahms und seine Werke die Blätter des fünften Jahrganges (1874), so daß die Phalanx der gegen Brahms aufmarschierenden Leipziger Lokalrezensenten durchbrochen und gelockert wurde.

Nach solchen Antezedentien konnte eine Einladung nach Leipzig für Brahms nichts Bedenkliches mehr haben. Sie erging an ihn vom Vorstand des Orchester-Pensionsfonds der Gewandhauskonzerte, und da sie sich obendrein auf einen wohltätigen Zweck stützte, so war sie nicht gut abzulehnen. Brahms nahm sie auch an. Wenn er gleich in Briefen an Levi und Simrock über seine »dumme Gutmütigkeit« brummt und poltert, die ihn von einem Konzert ins andere hineingeritten habe, so läßt sich an dem grimmigen Behagen seiner Entrüstung doch erkennen, wie vergnügt er über diese Plackerei im Grunde war. Seinem alten Verleger Rieter-Biedermann meldet er, er komme »für alles mögliche« nach Leipzig und korrespondiere »aufs heftigste« mit Reinecke3; aber er freue sich herzlich, ihn und noch mehr Frau Astor (die mit Edmund Astor verheiratete Tochter Rieters) wiederzusehen. Seinen jungen Verleger Simrock, der bereits von den Nachrichten aus Leipzig alarmiert und auf dem Sprunge war, abzureisen, warnt er geradezu, dorthin zu kommen. Die ganze Geschichte sei aus Versehen passiert, das er seiner gutmütigen Kollegialität verdanke. Klavierspielen möge er nicht, und [6] so dirigiere er nur die Variationen und die Ungarischen Tänze – das sei nicht der Mühe wert. »Mit den Verlegern«, fügt er launig hinzu, »können Sie mich noch ruhiger allein lassen als mit den Leipziger Damen.« Aber der Lauf der Ereignisse widerlegte ihn nach jeder Richtung hin. Brahms spielte doch Klavier, und zwar mehr, als für den Frieden seiner und anderer Seelen gut war, er ließ sich doch von einem Leipziger Verleger fangen4, und er verlor sein Herz doch an eine Dame, die ihn schon früher einmal in Angst und Verwirrung gesetzt hatte. Allerdings war sie keine Leipzigerin. Als er 1863, in seinem ersten Wiener Jahre, zu bemerken glaubte, daß seine ebenso geniale wie schöne Schülerin Elisabet von Stockhausen ihm gefährlich werden könnte, brach er den Unterricht Knall und Fall ab. Seit dem 26. November 1868 hieß sie Frau von Herzogenberg und hatte sich an der Seite ihres für Brahms begeisterten Gatten zu einer Zierde ihres Geschlechts entwickelt.5

In der bezaubernden jungen Frau trat ihm jetzt eine zweite Klara Schumann entgegen, die, noch reicher mit Vorzügen des Körpers und Geistes ausgestattet als die ältere Freundin, dieser an edler, harmonischer Weiblichkeit mindestens gleichkam. Elisabet von Herzogenberg, von der ihr Lehrer Julius Epstein sagt: »man mußte sich in sie verlieben«, war mit ihren siebenundzwanzig Jahren die verführerischeste Erscheinung, welche dem einundvierzigjährigen Brahms begegnen konnte. So wie sie seine Kompositionen sang und spielte, hatte er sie überhaupt noch nicht von anderen gehört. Ihr außerordentlich sein entwickeltes musikalisches Gefühl durchdrang jedes Fäserchen seiner tief versponnenen Kunst, und ihr hervorragender, niemals am Kleinen und Kleinlichen haften bleibender Geist sorgte dafür, daß in ihrem Vortrage der freie, aufs Allgemeine, Große und Ganze gerichtete Zug der Brahmsschen Werke über der reizenden Fülle des Details nicht verloren ging. Mit der rezeptiven Genialität des Weibes nahm sie seine Musik in sich auf; sie wäre im Stande gewesen, mutiger, opferwilliger und gewaltiger [7] als irgend jemand das Evangelium ihres Messias zu predigen, ja, sie würde ohne Zweifel die Ungläubigen in Masse zu ihm bekehrt haben, wenn sie ihre Talente nicht im Einklang mit ihrer Frauennatur auf den Frieden des Hauses und auf die Pflege ihres, an vornehmer Gesinnung ihr ebenbürtigen Gatten beschränkt hätte. Gerade diese Selbstbescheidung und echt weibliche Zurückhaltung nahm im Verein mit ihren anmutig ausgeübten, häuslichen Tugenden den alternden Junggesellen widerstandslos gefangen. Brahms mußte sich sagen, daß Elisabet von Herzogenberg ihm jenes lange und heißersehnte Erdenglück, das er als das Höchste pries, gewährt haben würde, wenn er damals, als ihn der hannoversche Kammerherr und Freiherr von Stockhausen, zum Lehrer seiner Tochter erwählt hatte, weniger verzagt und kleinmütig gewesen wäre. Und Ähnliches mochte sich auch Elisabet sagen, so oft sie die Geisteskinder ihres Mannes, die ihr Ersatz bieten sollten für den bitter empfundenen Mangel an leiblicher Nachkommenschaft, mit denen ihres angebeteten Freundes verglich. Aber der heitere Himmel ihrer Ehe, den das schwere Siechtum Heinrichs später in düsteres Grau einhüllte, wurde damals weder von ihr noch von dem Freunde getrübt; auch die kleinen Wolken des Mißmutes, die hin und wieder an seinem Horizont emporstiegen, lösten sich in der Sonne ihrer treuen Liebe in goldenen Duft auf. Brahms, in Resignation geübt, überwand siegreich alle Anwandlungen von Schwäche und stimmte seine Gefühle im mündlichen und schriftlichen Verkehr mit dem Künstlerpaar, der bis zu Elisabets frühem Tode bestand, auf den Ton ritterlicher Galanterie, scherzhafter Ironie oder heiterer Gemütlichkeit hinab. Bis zu seinem eigenen Ende hatte er »das schlanke Frauenbild in blauem Samt und goldenem Haar« in zierlichem Rahmen auf dem Schreibtische stehen, und in mancher seiner Melodien blickt es uns mit seinen stillen, unergründlichen Augen an.

Klara Schumann, die, einer Einladung von Brahms folgend, nach Leipzig gekommen war, schreibt über ihre dortigen Erlebnisse an Levi:6 »Nun muß ich Ihnen aber erzählen, daß ich in Leipzig [8] war und eine genußreiche Zeit dort verlebt habe. Es waren herrliche Genüsse, die ich eingesogen habe wie eine Biene. Oft habe ich an Sie gedacht und Sie herbeigewünscht. Der Rinaldo wurde leider sehr durch den Tenoristen beeinträchtigt, vieles Herrliche kam aber doch zur Geltung, die Chöre, die prachtvolle Instrumentierung, die Charakteristik des Ganzen – welche geniale Momente sind darin, wie lebt das Ganze vor Einem! – Nun aber das Konzert am Donnerstag! Da weiß man gar nicht, wo anfangen. Die Variationen sind zu herrlich! Man weiß nicht, was man mehr bewundern soll, die Charakteristik einer jeden Variation, die prachtvolle Abwechselung von Anmut, Kraft und Tiefe, oder die wirkungsvolle Instrumentation – wie baut sich das auf, mit welcher Steigerung bis zum Schlusse hin! Das ist Beethovenscher Geist von Anfang bis Ende. Und nun die Rhapsodie, dieses wunderbare Stück, das ich so noch nicht gehört hatte. Welcher Schmerz, welche Trostlosigkeit liegt in dieser Introduktion, und welch himmlischer Friede zum Schluß! Dann kamen die Liebeslieder und die drei Ungarischen für Orchester, wie ausgeführt unter seiner Direktion! Die Liebeslieder vortrefflich gesungen, die Ungarischen, als ob man eine Zigeunerbande hörte! Mir jubelte das Herz den ganzen Abend. Das Publikum war, wie alle unsere norddeutschen Publikums, flau, nur bei den Liedern und Tänzen, da wurden sie etwas lebendig. Man konnte übrigens die Aufnahme von Johannes gut nennen, das Entgegenkommen der Musiker, Musikfreunde außerordentlich, er wurde wahrhaft gefeiert in den Privatkreisen. Das Orchester schien begeistert, so lange er den Stab schwang. Welch ein Glück ist es jetzt, in dieser Zeit der Öde einerseits, der Verderbnis andrerseits, daß uns so Einer lebt! – Wir, Simrocks, Johannes, Frau Joachim, wohnten alle in einem Hotel und hatten morgens immer eine gemütliche Frühstücksstunde zusammen. Es war mir im ganzen doch sehr lieb, daß sich Johannes mal wieder in Leipzig gezeigt.«

Die Summe der von Frau Schumann erwähnten und anderer zur Aufführung gebrachter Brahmsscher Werke verteilte sich auf die Zeit vom 29. Januar bis zum 5. Februar und auf vier verschiedene Konzertunternehmungen. Vom Zweigverein des Allgemeinen Deutschen Musikvereins wurde der Gast mit einer[9] Soirée bewillkommnet, die das Horn-Trio, die Klavierballaden op. 10, die Variationen über ein Thema von Schumann für Pianoforte zu vier Händen und außer mehreren Sologesängen die Marienlieder für gemischten Chor op. 22 brachte. Ihr folgte am 1. Februar eine Kammermusikmatinée im Gewandhause, in welcher Brahms seine Händel-Variationen und den Klavierpart seines g-moll-Quartetts op. 25 spielte. Dann dirigierte er in einem »Pauliner«-Konzert die »Rinaldo«-Kantate, und am 5. Februar in dem außerordentlichen Pensionsfondskonzerte des Gewandhauses die Haydn-Variationen, die Rhapsodie für Altsolo (Frau Joachim), Männerchor und Orchester – beides waren dort Novitäten – sowie aus dem Manuskript die drei von ihm für Orchester gesetzten Ungarischen Tänze. Überdies begleitete er mit Reinecke das Soloquartett der Peschka-Leutner, Joachim, Ernst und Gura, vier Stimmen von seltener Schönheit, zu einem Dutzend seiner Liebeslieder aus op. 52.

Am 7. Februar kehrte Brahms zu den Berufspflichten, die auf ihn warteten, nach Wien zurück. Es war ihm zum ersten Male warm geworden in dem kühlen Leipzig, und als er sich bei Professor Dr. Langer, dem redegewandten Dirigenten des Gesangvereins »Paulus«, für die ihm verliehene Ehrenmitgliedschaft bedankte, konnte er ihn halb im Scherze bitten, sich freundlich seiner anzunehmen und das hervorragende Rednertalent bei nächster Gelegenheit zu seinen Gunsten zu verwenden, mit der Versicherung: »Je schöner und wärmer Sie reden, desto mehr sprechen Sie aus meiner Seele«. Auch persönlich hatte er den besten Eindruck in Leipzig hinterlassen. Frau von Herzogenberg fühlte sich gedrängt, ihrer Freundin Bertha Faber in Wien zu versichern, wie sehr »Euer Johannes« ihnen gefallen habe, so daß sie kaum den alten Brahms in ihm wiedererkannten, und welche aufrichtige Freude sie diesmal alle an dem Menschen gehabt hätten. Wenn sie, die Freundin, ihn das nächste Mal sehe, solle sie ihn von Herzogenbergs und Volklands grüßen, und ihm ausrichten, sie ließen ihm alle sagen, sie warteten heißhungrig auf op. 60.

Mit diesem op. 60, dem Klavierquartett in c-moll, hat es seine eigene Bewandtnis. Wir müssen weit in die brausende Jugendzeit des Tondichters zurückgehen, um zum Ursprung des [10] Werkes zu gelangen, und knüpfen an früher Gesagtes wieder an, indem wir bemerken, daß es als ein Denkmal seiner Wertherperiode, seiner romantischen unglücklichen Liebe zu Klara Schumann zu betrachten ist.7 Brahms war zweiundzwanzig Jahre alt, als er das Quartett komponierte, das damals nur drei Sätze hatte: Allegro, Andante, Finale, und in cis-moll stand. Er brachte das Manuskript im April 1856 zu Joachim nach Hannover und probierte er dort mit ihm. Die Probe stellte weder den Komponisten noch den Freund zufrieden. Nach eingehendem Studium schrieb dann Joachim am 19. April ausführlich darüber an Brahms8, und dieser nahm die zu früh abgeschlossene Arbeit sofort wieder auf. Von dem poetischen Inhalt des Werkes erfuhr weder Joachim noch Klara ein Sterbenswort. Ahnungslos notiert Klara Schumann am 18. Oktober 1856 in ihrem Tagebuche: »Zu seinem cis-moll-Quartett hat er ein wunderschönes Adagio komponiert – tiefsinnig.« Zwar war es ihr, als sie drei Tage später vom Bahnhofe, wohin sie Brahms begleitet hatte, allein wieder nach Hause ging, »als kehrte sie von einem Begräbnis zurück«; aber sie merkte auch nichts, als ihr der Freund am 25. November desselben Jahres die Liebeserklärung des Adagios schriftlich wiederholte. Er schrieb ihr von Hamburg, Joachim habe sein (nunmehr verbessertes) Quartett für einige Tage mitgenommen, und das sei ihm sehr lieb, da gesprächsweise von ihm immer nur wenig herauszubekommen sei. Später könnte er es ihr schicken, wenn sie wolle. Es scheine sehr schwer zu spielen zu sein. Ob sie es »etwas lange probieren und üben« könne, sonst klinge es abscheulich. Und dann heißt es: »Ich wünsche oft genug, Dir bisweilen nur Ähnliches schicken zu können, als Deine lieblichen und liebevollen Briefe sind. Ich bin ein Strohkerl und gar nicht wert, daß Du mich so in Dein Herz schließest, Du Liebe, Du herrliche Klara. Aber tu's nur immer an und in Dein Herz, wie ich Dich.«9 – Der Erste, der andeutungsweise in das Geheimnis [11] eingeweiht wurde, war Hermann Deiters – nach zwölf Jahren. Ihm sagte Brahms 1868 in Bonn, als er ihm den ersten Satz des Quartetts zeigte: »Nun stellen Sie sich einen Menschen vor, der sich eben totschießen will, und dem nichts andres mehr übrig bleibt.« Am 23. Oktober 1874, also wieder sechs Jahre später, sandte Brahms das c-moll-Quartett im Manuskript an Theodor Billroth »als Kuriosum – etwa eine Illustration zum letzten Kapitel vom Mann im blauen Frack und gelber Weste«. Noch deutlicher wird die Anspielung auf Werthers Leiden im einem Briefe an Simrock (vom 12. August 1875) wiederholt. Brahms fordert für das Quartett, das er jetzt endlich für druckreif hält, ein höheres Honorar und scherzt: »Nun ist das Schlimme, daß mir Peters für so ein Stück gern tausend Taler gibt! Das ist es nicht wert – aber was geht das mich an! Ich rate nicht dazu und wasche meine Hände. Einen Vorteil hat das Stück. In welcher Weise Sie auch meinem Talent mißtrauen, dies kann sich entschuldigen. Halten Sie mich jetzt für altersschwach oder philiströs, oder meinen Sie gegenteils, jetzt erst lerne ich einiges – dies Quartett ist zur Hälfte alt, zur Hälfte neu – es taugt also der ganze Kerl nichts! Außerdem dürfen Sie auf dem Titelblatt ein Bildnis anbringen! Nämlich einen Kopf mit der Pistole davor. Nun können Sie sich einen Begriff von der Musik machen! Ich werde Ihnen zu dem Zweck meine Photographie schicken! Blauen Frack, gelbe Hosen und Stulpstiefel können Sie auch anwenden, da Sie den Farbendruck zu lieben scheinen?«

Kurz vorher hatte Klara das Werk noch einmal von Brahms gehört, bei einem Besuche, den sie ihm in Ziegelhausen bei Heidelberg abstattete. Sie schrieb darüber, wärmer als an Brahms, den sie an demselben Tage mit einem kritischen Briefe bedachte, aus Klosters in der Schweiz an Albert Dietrich: »Wir waren auf der Herreise einen Tag in Heidelberg, wo ich wahre Seelenstärkung atmete in Brahms' neuen Liedern, Duetten und einem wundervollen Quartett inc-moll für Klavier und Streichinstrumente. Die ersten zwei Sätze hatte er schon früher gemacht (der erste ist mir weniger lieb, aber das Scherzo!), und nun die beiden letzten Sätze, die sind wieder ganz genial, eine Steigerung bis zum Schlusse, daß man ganz hingerissen wird. Merkwürdig ist mir [12] dabei auch die Einheit der Stimmung, obgleich die Sätze zu so verschiedenen Zeiten entstanden sind.« –

Wie seltsam, daß Brahms mit demselben Andante, in welches der Jüngling die ganze Empfindung seiner liebenden reinen Seele, alles, was er für Klara Schumann fühlte, ausgegossen hat, sich auch Elisabet von Herzogenberg ins Herz stahl! Als er das Quartett in Leipzig bei Herzogenbergs vorspielte, um zu erfahren, was diese feinhörigen, urteilsfähigen Musiker dazu sagten – denn der kühne Versuch, die aus ferner Vergangenheit wieder aufgestiegenen Tongeister zu bannen und ihre Schattengestalten zu neuem Leben zu erwecken, kam ihm selbst nicht ganz geheuer vor – und als er die schmerzlich-süßen Klänge des dritten Satzes von den Saiten klingen ließ, fühlte sich Frau Elisabet tief ergriffen. Brahms kündigte ihr drei Jahre darauf das Manuskript des Satzes als Weih- und Bußgeschenk für einen schlechten Witz an, den er sich ihr gegenüber herausgenommen hatte, mit den Worten: »Zur Versöhnung wollte ich das Andante aus meinem dritten Klavierquartett beilegen, das sich noch vorfand, und das Ihnen ja gefiel. Ob ich es aus Eitelkeit oder aus Zärtlichkeit aufbewahrt habe, weiß ich nicht. Ich bringe es mit«10.

Auch Brahms hätte, wie man sieht, eine »Trilogie der Leidenschaft« dichten können: »Noch einmal wagst du, viel beweinter Schatten, hervor dich an das Tageslicht.« Wie bei Goethe brachte die Musik die Aussöhnung und beschwichtigte das beklommene Herz, das allzuviel verloren. Auch Brahms empfand »das Doppelglück der Töne wie der Liebe«.

Bei der Umarbeitung des Jugendwerkes, die er im Winter 1873–74 vorgenommen und vor seiner Leipziger Reise bereits vollendet hatte, änderte der Meister nicht nur die in den Modulationen der schnellen Sätze für die Geigen unbequeme Tonart (cis-moll) ab, sondern verwarf das Finale vollständig und schob zwischen Allegro und Andante ein Scherzo ein, das seine Existenz dem korrespondierenden Teile der F. A. E.-Sonate zu verdanken hat11. Die Verwandtschaft zwischen beiden Sätzen – das Scherzo [13] jener Violinsonate ist im Verlage der Deutschen Brahmsgesellschaft als oeuvre posthume herausgekommen – fällt selbst dann nicht auf, wenn man die Genesis des Werkes kennt. Das Andante ist in der Originalgestalt und -tonart beibehalten (E-dur als Durparallele von cis-moll); vom Allegro, einem Muster von Knappheit, scheinen alle Wucherschößlinge entfernt worden zu sein.

Seine beiden strahlenden Geschwister, die Klavierquartette in g-moll und A-dur, op. 25 und 26, die um weniges später zur Welt kamen, aber um vieles früher ins Publikum hinaustraten, haben das dunklere c-moll-Quartett allzutief in den Schatten gestellt. Es bedarf seiner interessanten Vor- und Nachgeschichte wahrlich nicht, um den unbefangenen Zuhörer dauernd zu fesseln; ja, der Musiker möchte ihm sogar, als dem ursprünglichsten und charakteristischsten von den dreien, den Vorzug geben. Wir haben den ersten Satz ein Muster von Knappheit genannt, obwohl seine Gliederungen weit ausgreifen. In der Tat erscheint er noch gedrängter, als er ist. Die zwingende Logik seiner thematischen Entwicklung verkürzt seine Längen. Die Körner, die in der Samenkapsel des düsteren Hauptthemas enthalten sind, lassen alles in Halmen aufgehen, auch der reiche Blumen- und Fruchtgarten der Gesangsgruppe entsproß ihrer Saat. Die weltschmerzliche, lebensüberdrüssige Stimmung, aus der das Ganze, ein befreiendes Rettungswerk der Kunst, sich herausarbeitet, ist in unvergleichlicher Weise dargestellt. Zweimal ergeht eine Art von Weckruf an die Saiteninstrumente, das Klavier schlägt erst C, dann B in Oktaven an. Ängstlich und zaudernd antwortet das Streichtrio mit dem harmonisch unentschiedenen, rhythmisch zögernden, melodisch ausweichenden Hauptthema. Seine Stimmen möchten sich gern heimlich davonstehlen, aber es gibt kein Entkommen; gezwungen, gemeinsame Sache mit einem übermächtigen Gegner zu machen, stürzen sie sich plötzlich entschlossen in ihre verzweifelte Aufgabe: ein rasender Unisonolauf, die Tonleiter abwärts, führt sie nach c-moll zurück, von dem sie sich weit entfernt hatten. Mit der Wut und Wucht erbarmungsloser Wetterschläge entladet sich die elektrische Spannung des Anfangs, wie Keulenhiebe fällt es auf das Haupt des Unglücklichen, der unvorsichtig ein furchtbares Schicksal heraufbeschwor:

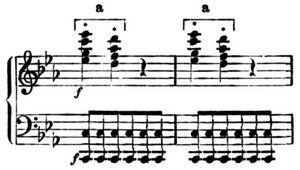

[14] Das Motiv der beiden Noten (a), aus dem sich durch Wiederholung das Hauptthema:

gebildet hat, tritt immer selbständiger hervor und beherrscht, mannigfach modifiziert, den ganzen Satz. Mit der dritten Note zusammen (b) stellt es den vorbereitenden Übergang (tranquillo) zum Gesangsthema her und erweitert sich zur ausdrucksvollen Bitte der Bratsche:

Die wundervolle Es-dur-Melodie wird erwartet, sie schwebt wie ein Engel vom Himmel herab und läßt sich auf den Saiten des Klaviers nieder:

[15] Die imitatorische Gegenbewegung des Basses wünscht bemerkt zu werden (sie erscheint später als eigene Stimme im Violoncell wieder), desgleichen die Umdrehung der Melodie, wenn sie von der Bratsche übernommen und von der Violine mit einem zarten Kontrapunkt umschrieben wird. Eine hämmernde Triolenfigur  , der beschleunigte Herzschlag des Rhythmus, führt zu einem zweiten Gesangsthema, das indessen nur eine aus den Mittelstimmen hervorgegangene Fortsetzung des ersten die Erwiderung des von der himmlischen Erscheinung beseligten Liebenden ist. Alles hat sich in den auf- und abwogenden Terzen und Sexten berauscht – selbst der Pizzikatobaß des Violoncells, der leise die pulsierenden Triolen begleitet:

, der beschleunigte Herzschlag des Rhythmus, führt zu einem zweiten Gesangsthema, das indessen nur eine aus den Mittelstimmen hervorgegangene Fortsetzung des ersten die Erwiderung des von der himmlischen Erscheinung beseligten Liebenden ist. Alles hat sich in den auf- und abwogenden Terzen und Sexten berauscht – selbst der Pizzikatobaß des Violoncells, der leise die pulsierenden Triolen begleitet:

bekennt sich zum Sklaven der lieblichen Melodie. Wenn jemand ein kurzes, schlagendes Beispiel verlangte als Antwort auf die Frage: was ist Musik?, so brauchte nur diese Gruppe von Gesängen zitiert zu werden, welche die verschiedensten Elemente der Tonkunst in sich vereinigt und neben dem Signum des Meisters den Stempel des erfinderischen Genius in höchster Deutlichkeit erkennen läßt. Brahms wieder holt den Satzteil nicht, sondern geht gleich zur Durchführung über, die nach mancher erschütternden Episode über einem langen, oszillierenden Orgelpunkte des Klaviers das Bild der halb zerstörten, ihres heiteren Friedens beraubten Melodie zeigt – die begleitenden Pizzikati des Violoncells klingen immer zorniger und drohender, bis aus einem Fortissimo aller Instrumente all' unisono die Wiederholung unvermerkt hervortritt. Das sich enganschließende Scherzo steht ebenfalls inc-moll und ist auch sonst Geist von demselben Geiste. Wie mit Peitschenhieben saust das Motiv:

[16] hernieder und treibt immer wieder zu einer Lustigkeit an, die etwas Schauerliches, Grausames hat. Trotzige Rhythmen, frappierende Modulationen und grelle Klänge charakterisieren den infernalischen Reigen der entfesselten Tongeister, der den Widerwilligen im Taumel zu einem Tanz oder Ritt durch die Hölle fortreißt. Ein zweites Thema, ein Alternativ zwischen Klavier und Streichern, unterbricht die wilde Jagd für wenige Takte – es klingt wie der verlorene Ruf aus einer besseren Welt; auch das Trio, das ohne sichtbare Trennung als Episode in die Mitte des Scherzos eingeschoben ist, kann trotz seiner breiten Melodie keinen Frieden bringen, da es von der Unruhe einer rastlosen Triolenfigur wie von einem Rade fortgetrieben wird. Wunderbar hebt sich von seiner dämonischen Umgebung das öfters erwähnte und gepriesene Andante ab. Hier waltet der Genius der reinsten Liebe, der zartesten und keuschesten Empfindung, die den Gegenstand ihrer Sehnsucht heiligt und vergöttlicht. Der junge Meister singt aus seinem innersten Herzen heraus, und er bedient sich des ihm von Kindheit an vertrauten Violoncells, um der Geliebten von der Unsterblichkeit seiner Liebe zu sagen. Die voll hinströmende Melodie mit ihrem sich sofort einprägenden Anfang weist eine charakteristische Abnormität in ihrer Intervallenbildung auf:

sie bedient sich der kleinen Sext, welche der Durtonart vorübergehend den Mollcharakter verleiht. An Vorbildern hierfür fehlt es nicht. Gleich das nächstliegende, von der Stimme des führenden Instruments aus Webers Oberon-Ouverture herbeigerufene, läßt vermuten, daß Brahms von ihm angeregt wurde. Nach dem Elfenmarsch der Introduktion intonieren dort die Violoncelle das schöne Gesangsthema:

[17] Vergleicht man den dritten Takt (a) mit dem Anfang des Brahmsschen Andantes und legt die vertikale Harmonie von oben horizontal auseinander, so sieht man, daß beide ziemlich genau übereinstimmen – hier a-moll in E-dur, dort g-moll in D-dur. Während aber Weber die Moll-Stelle ein wehmütiges Echo der freudig beginnenden Dur-Melodie sein läßt, bringt Brahms die schaurig-süße Ausweichung schon zu Beginn, so daß die Melodie von vornherein irdische Wünsche abzuwehren scheint, indem sie auf deren Unerfüllbarkeit hindeutet. Ihrer Leidenschaft ist die Spitze abgebrochen, und ihre Klage erhebt sich zum Weiheliede verklärender Seelenharmonie. Brahms verwendet den harmonischen Effekt in solcher Art unseres Wissens hier zum ersten Male; später gebraucht er ihn öfter, aber niemals wieder mit so tief gehender Wirkung. Ein anderer eigentümlicher Reiz des Satzes beruht auf der synkopierten Begleitung, die in seinem mittleren Teile zu thematischer Selbständigkeit fortschreitet. Ihre mit Vorliebe in Gegenbewegung geführten Tonreihen heben und senken sich nach dem Maße von  und diese vom Rhythmus geschaukelten Girlanden machen die Trauer zum Feste, indem sie sie mit unverwelklichen Blumen bekränzen. Ein wehseliges Fluten und Wogen, ein wonniges Schluchzen und Stöhnen, ein mystisches Weben und Leben breitet sich immer weiter aus, schwillt, von drängenden Triolen getrieben, höher und höher empor, bis es von seinem Kulminationspunkte sanft in reizenden Wechselchören und Antistrophen herniedergleitet zum Thema des ersten Teiles, das nun von den Pizzikati der tieferen Saiteninstrumente wie von Harfen umspielt wird und feierlich in ersterbendem Pianissimo ausklingt und verblutet. Dem Finale, einem nach Befreiung ringenden, die Last seines Schmerzes von der einen auf die andere Schulter wälzenden Allegro, muß nachgerühmt werden, daß es nach drei so erlesenen Vorgängern seinen Platz in Ehren behauptet, wenn es auch weniger reich an unmittelbarer Erfindung ist als jene. Man wird an Mendelssohn (c-moll-Trio), Beethoven (»Appassionata«), Mozart (g-moll-Quintett) und Chopin (cis-moll-Scherzo) erinnert, was ja kein Unglück wäre, da es sich, wie immer bei Brahms, auch hier nicht um schwächliche Entlehnungen, sondern um selbständige Auffassung und Verarbeitung verwandten Tonmateriales [18] handelt, aber die Individualität des Schöpfers tritt doch allzusehr zurück, um dem Meister der Kunst den Vorrang einzuräumen. Wer den Entstehungsprozeß des Werkes kennt, braucht bei dem Beweise, daß der Satz nachkomponiert worden ist, keine große Mühe aufzuwenden. Vieles, besonders der poetische Dur-Schluß, der die ersehnte Befreiung wie in einer Vision aufzeigt und den Bogen des Friedens über die schwarze Wolkenwand des abziehenden Wetters hinspannt, ist echter Brahms und könnte ebensogut dem schwärmerischen Jüngling, wie dem ernsten und gefaßten Mann zugeschrieben werden.

und diese vom Rhythmus geschaukelten Girlanden machen die Trauer zum Feste, indem sie sie mit unverwelklichen Blumen bekränzen. Ein wehseliges Fluten und Wogen, ein wonniges Schluchzen und Stöhnen, ein mystisches Weben und Leben breitet sich immer weiter aus, schwillt, von drängenden Triolen getrieben, höher und höher empor, bis es von seinem Kulminationspunkte sanft in reizenden Wechselchören und Antistrophen herniedergleitet zum Thema des ersten Teiles, das nun von den Pizzikati der tieferen Saiteninstrumente wie von Harfen umspielt wird und feierlich in ersterbendem Pianissimo ausklingt und verblutet. Dem Finale, einem nach Befreiung ringenden, die Last seines Schmerzes von der einen auf die andere Schulter wälzenden Allegro, muß nachgerühmt werden, daß es nach drei so erlesenen Vorgängern seinen Platz in Ehren behauptet, wenn es auch weniger reich an unmittelbarer Erfindung ist als jene. Man wird an Mendelssohn (c-moll-Trio), Beethoven (»Appassionata«), Mozart (g-moll-Quintett) und Chopin (cis-moll-Scherzo) erinnert, was ja kein Unglück wäre, da es sich, wie immer bei Brahms, auch hier nicht um schwächliche Entlehnungen, sondern um selbständige Auffassung und Verarbeitung verwandten Tonmateriales [18] handelt, aber die Individualität des Schöpfers tritt doch allzusehr zurück, um dem Meister der Kunst den Vorrang einzuräumen. Wer den Entstehungsprozeß des Werkes kennt, braucht bei dem Beweise, daß der Satz nachkomponiert worden ist, keine große Mühe aufzuwenden. Vieles, besonders der poetische Dur-Schluß, der die ersehnte Befreiung wie in einer Vision aufzeigt und den Bogen des Friedens über die schwarze Wolkenwand des abziehenden Wetters hinspannt, ist echter Brahms und könnte ebensogut dem schwärmerischen Jüngling, wie dem ernsten und gefaßten Mann zugeschrieben werden.

Der Leipziger Reise wegen mußte Brahms, zum Leidwesen des pflichtgetreuen Dirigenten, einen Übungsabend seines Singvereins versäumen. Zwar hatte er vor der Abreise gerade das dritte Gesellschaftskonzert absolviert, in welchem er außer Mozarts Kantate »Davidde penitente« Goldmarks »Frühlingshymne« – unter der Leitung des Komponisten – und Rheinbergers Vorspiel zur Oper »Die sieben Raben« als Novitäten brachte. Aber noch standen ihm ein ordentliches und zwei außerordentliche Konzerte bevor, die gehörig vorbereitet sein wollten. Stimmen der Unzufriedenheit waren inner- und außerhalb des Vereins laut geworden, die dem Leiter des durch den Wiener Krach empfindlich geschädigten Instituts die Richtung seiner Programme zum Vorwurf machten, von denen das Publikum sich eher abgestoßen als angezogen fühlte. Man hatte es ihm schon verübelt, daß er den Singverein bei dem großen Liszt-Konzert, mit welchem sich der Heros des Klaviers am 11. Januar 1874 als Pianist von Wien verabschiedete, nichts Kurzweiligeres vortragen ließ als die »schreckliche« Doppelfuge der Bachschen Kantate »Nun ist das Heil und die Kraft«, und hätte ihn am liebsten für die Ungunst der Zeitverhältnisse verantwortlich gemacht. Zu beschämenden Konzessionen an den Geschmack der breiten Masse, dem geschmeidigere Naturen wie Herbeck um so lieber dienten, als sie sich selbst dabei wohlfühlten, konnte sich Brahms nicht aufschwingen. Ein etwas bunteres Programm, wie es das vierte Gesellschaftskonzert aufwies, war das äußerste, wozu er sich ein und das andere Mal verstand, meist zu seinem Unglück. Da ließ der Dresdener Konzertmeister Josef Lauterbach ein neues Violinkonzert von Albert Dietrich hören, und [19] Brahms, der sich mit seinem »Schicksalsliede« neben den Jugendfreund stellte, führte noch Haydns Es-dur-Symphonie, das Pastorale aus Bachs Weihnachtsoratorium, und mit dem Singverein den Schlußchor des ersten Teiles aus Händels »Salomo« auf. Die Wiederholung des »Schicksalsliedes« war gleichbedeutend mit seiner Rettung. Die Zuhörer, die das Werk unter Rubinsteins salopper Leitung nicht erfassen konnten, jubelten jetzt seinem Meister zu. Das Fragment aus »Salomo« sollte sie an den großen Erfolg erinnern, den Brahms mit einer musterhaften Aufführung des Oratoriums kurz vorher errungen hatte. »Vorgestern«, schreibt er am 2. April an Rieter, »hatten wir den Salomo, und zwar so brillant wie möglich – nur für unsere Kasse nicht!« Händels »Salomo« im zweiten und neben Schumanns »Manfred« das Kyrie und Credo der damals noch ungedruckten Schubertschen As-dur-Messe im ersten außerordentlichen Konzerte – das war die beste Antwort und zugleich eine schlagende Abwehr der gegen den Dirigenten gerichteten Angriffe. Diese kamen übrigens auf Umwegen aus dem Lager Herbecks, der sich in seiner Stellung als Direktor der Hofoper nicht mehr sicher fühlte. Zwischen seinen Konzerten stahl sich Brahms im März heimlich auf ein paar Tage nach München zu Freund Levi, um in der »Musikalischen Akademie« sein Klavierkonzert zu spielen, die Haydn-Variationen und Ungarischen Tänze zu dirigieren. Levi wußte damals nicht, daß er bereits am Scheidewege zwischen Brahms und Wagner angelangt war; er glaubte noch, beiden Herren dienen zu können, und es gereichte ihm zur besonderen Genugtuung, dem Münchener Publikum, das schon von Wüllner durch das »Deutsche Requiem«, »Triumph«-und »Schicksalslied« mit Brahmsscher Musik bekannt gemacht worden war, seinen Freund in Person vorzustellen.

In München hatte man die anfangs heftige Antipathie gegen Wagner längst aufgegeben. Die glänzenden Aufführungen seiner Opern und Musikdramen, welche eine Menge von Fremden anzogen, waren nicht mehr die besondere Angelegenheit des Königs und der um seine Gunst buhlenden Aristokratie, sondern erregten allgemeines Interesse. Stadt und Land taten sich mit Recht auf das Münchener Hof- und Nationaltheater etwas zugute, an welchem [20] ein vorzügliches Orchester und namhafte Künstler, wie Heinrich und Therese Vogl, Franz Nachbaur, August Kindermann, Sophie Stehle, wirkten, und es gab bald auch dort, wie anderwärts, eine große Schar jüngerer Musiker, die überhaupt nichts gelten ließen als den »Meister« und auf nichts höher schworen als auf die von Mund zu Munde laufenden verba magistri. Ihnen gegenüber standen die Anhänger des entthronten Franz Lachner. Er war der Organisator der »Musikalischen Akademie« gewesen, welche über ein Menschenalter hinaus für das nicht gerade lebhaft gefühlte Bedürfnis nach edlerer musikalischer Nahrung mit fünf Abonnementskonzerten im Jahre gesorgt hatte. Ein »Oratorienverein« kam daneben kaum in Betracht, da sich die besser situierte Akademie keineswegs auf reine Orchestermusik beschränkte. Im Tempel des von Lachner mit oberpriesterlicher Würde gefeierten Musendienstes, dem von Klenze erbauten schönen, vorzüglich akustischen Odeonssaale, wurden außer den Klassikern und solchen, die es werden zu wollen schienen, nur vaterländische, behördlich approbierte und konzessionierte Talente geduldet. Für fremde Götter gab es lange keine Altäre. Daß die »Missa solemnis« in München ihre erste öffentliche Aufführung erst 1871, ein Jahr nach der Beethoven-Centenarfeier, erlebte, illustriert den Gegensatz, in welchem sich die Pflege der Musik zu der vielseitigen Förderung anderer Künste und Wissenschaften in Isar-Athen befand, mit dem grellsten Beispiele.

Für Brahms war also dort nicht viel zu erwarten, wenn auch der durch Wüllner und Levi herbeigeführte Umschwung die Unhaltbarkeit der bestehenden Verhältnisse schon so deutlich erkennen ließ, daß deren Ende nicht mehr weit sein konnte. Brahms half die Reform zwar beschleunigen, aber er wurde dabei zum Märtyrer. Denn ohne empfindliche Rückschläge ging es, wie wir noch sehen werden, nicht ab, und sie sollten dazu beitragen, das Band der Freundschaft zwischen Levi und Brahms zu lockern, ehe es völlig zerriß. Die Aufnahme, die der Wiener Gast am 13. März im Odeonskonzerte und den Tag darauf in Josef Walters Quartettsoirée fand, war verhältnißmäßig warm und freundlich. Beide Abende zusammen bedeuteten eine Brahms-Ausstellung, bei [21] welcher Vater Haydn die Eröffnungsrede hielt12. Walter und Genossen spielten mit Brahms das A-dur-Quartett und ohne ihn das G-dur-Sextett; im Konzert, wo die Haydn-Variationen die pièce de resistance bildeten, sang Heinrich Vogl »Das Lied vom Herrn von Falkenstein«, »Die Kränze«, die neunte Romanze aus »Magelone«13 und das im Sommer vorher komponierte »Auf dem See«, ein ideales Starnberger Seelied.

Wie er in München wollte, wäre Brahms auch 1874 wieder nach Tutzing gegangen, wenn ihn nicht die Musikfeste, bei denen er sein »Triumphlied« zu dirigieren versprochen hatte, an den Rhein und nach der Schweiz gezogen hätten. Dorthin war er, wie wir wissen, seit Jahren öfter unterwegs. Nun konnte er den früheren Vorsatz um so leichter ausführen, als ihm seine Stationen vorgezeichnet waren. Nachdem er am 28. April in Bremen sein »Triumphlied« wiederholt, die Haydn-Variationen dirigiert und BeethovensEs-dur-Konzert vorgetragen hatte – dies mußte er auf Reinthalers Wunsch in sein vernachlässigtes Repertoire wieder aufnehmen –, ging er zunächst nach Kassel, spielte dort sein d-moll-Konzert, dirigierte abermals die Variationen und führte mit der Mannheimer Altistin Seubert-Hansen seine Rhapsodie auf. Dies alles war, wie er spöttisch an Reinthaler schrieb, bei ihm »Gemüts«-, d.h. Geldsache. Auch die sich daran schließenden Aufführungen des Triumphliedes in Köln (24. Mai), Basel (9. Juni) und Zürich (12. Juli) leitete er, seiner ausdrücklichen Versicherung nach, »nicht zum Pläsier«. Ein erhebliches materielles Opfer, das die Regelung von Familienangelegenheiten ihm auferlegte, mußte, wenn seine Finanzen nicht zerrüttet werden sollten, schnell wieder eingebracht werden. Um die Kölner Aufführung, zu der ein Chor von fünfhundert Stimmen aufgeboten worden war, gründlich vorzubereiten, [22] stieg Brahms schon Anfang Mai in seinem alten Bonner Quartier bei Frau Endemann ab und fuhr zu den Proben immer nach Köln hinunter, wo er gewöhnlich bei Ferdinand Hiller zu Mittag speiste. Während des Festes war er Logiergast bei Justizrat Steinberger. Der Erfolg des Werkes belohnte die Mühen der vielen Proben, trotzdem Hiller das »Triumphlied« so ungeschickt wie nur möglich unmittelbar hinter Händels »Samson« plaziert hatte. »Fast volle drei Stunden«, berichtet das »Musikalische Wochenblatt«, »hatte der Chor bereits in tropischer Hitze gewirkt, und nun sollte er an das ›Triumphlied‹ gehen, das gewiß recht frische, ausgeruhte Kräfte verlangt. Brahms selbst, als er zum Dirigentenpulte hintrat, konnte eine Äußerung der Resignation nicht unterdrücken; aber siehe da, die Augen leuchteten ihm von allen Seiten erwartungsvoll entgegen, und mit letztem Aufgebot aller Kräfte ging das ›Triumphlied‹ prächtig und großartig in Szene.«

Bei dem Feste, das ihn mit Joachims, Reinthaler und Simrock auch in den Rüdesheimer Weinkeller Rudolf von Beckeraths brachte, lernte Brahms den jungen, schnell berühmt gewordenen Oratorien- und Liedersänger Georg Henschel persönlich kennen. Henschel war mit dem Ehepaar Joachim von Berlin gekommen, um den Harapha, eine seiner Meisterpartien, zu singen, in der er von keinem übertroffen wurde. Brahms fand augenblicklich großes Gefallen an dem genialen schwarzen Krauskopf, der voll musikalischer Gedanken steckte und dazu einen unerschöpflichen Schatz munterer und witziger Einfälle besaß. Seiner arglosen, beweglichen schlesischen Frohnatur, die nicht hinterm Berge hielt, sondern sich gern mitteilte und überall die behaglichste Stimmung verbreitete, konnte Brahms nicht widerstehen, und er zeigte sich dem neuen Bekannten, wie ihn wenige, selbst seine näheren Freunde nur ausnahmsweise, gesehen haben. Henschel war so klug, diese und andere Begegnungen in seinem Tagebuche zu fixieren, aus dem wir schon manche charakteristische und interessante Mitteilung beibringen konnten14. Über den äußeren Eindruck, den Brahms auf Henschel machte, wird berichtet: »Er war vierschrötig, eher kleiner Gestalt, mit einer [23] Neigung zur Dicke. Sein Gesicht war glatt rasiert; die gesunde und lebhafte Farbe seiner Haut ließen seine Liebe zur Natur und die Gewohnheit erkennen, bei jeder Art von Wetter in freier Luft zu sein. Das dichte Haar fiel ihm fast bis auf die Schultern nieder. Seine Kleider und Stiefel waren nicht gerade nach der neuesten Mode, noch saßen sie ihm gut, die Wäsche tadellos. Am meisten nahm mich die Güte gefangen, die aus seinen Augen sprach. Sie waren von lichtem Blau, wundervoll klar und glänzend, hin und wieder schelmisch blinzelnd, und doch manchmal von fast kindlicher Treuherzigkeit. Bald fand ich heraus, daß diese Schelmerei seiner Augen mit einer Eigenschaft seines Charakters übereinstimmte, die vielleicht am besten ein gesunder Sarkasmus genannt werden kann.« Eine Probe davon bekam Henschel gleich am ersten Abend ihrer Bekanntschaft zu hören. »Wir saßen in Gesellschaft von vier oder fünf namhaften Komponisten in einem jener Restaurants zweiten Ranges, die nach Bier, Wein, Kaffee und Speisen riechen. Einer von den Herrn rief aus, indem er mit der Hand einen, Brahms mit einschließenden Kreis beschrieb: ›Da seht den glücklichen Henschel an, er kann ebenso gut singen wie komponieren, während wir nur komponieren können!‹ – ›Und das nicht einmal‹, erwiderte Brahms mit der unschuldigsten Miene von der Welt.« Auch von seiner Lust am gemütlichen Gespräch, das ihn als Erholung von anstrengenden Kunstgenüssen lange im Wirtshause festhalten konnte, erhielt Henschel einen Begriff: nach dem Samson und dem Triumphliede blieben sie bis gegen 3 Uhr morgens zusammen sitzen.

In Basel feierte der dortige Gesangverein sein fünfzigjähriges Jubiläum; auf dem Programm des zweitägigen Festes stand von größeren Werken nichts wie Bachs »Johannespassion« und das »Triumphlied«. Zwischen den beiden Hauptfesttagen wurde in der Martinskirche eine Kammermusiksoirée veranstaltet. Brahms, der mit seinem ehemaligen Detmolder Kollegen Bargheer, mit Hegar und Kahnt dasA-dur-Quartett spielte, scheint dafür gesorgt zu haben, daß nicht nur Stockhausen und Kirchner, sondern auch Josef Walter und Heinrich Vogl aus München zur Mitwirkung eingeladen worden waren. Vogl wiederholte sein Akademieprogramm. Frau Kölle-Murjahn und Amalie Kling schlossen sich [24] ihm mit Liedern von Schubert, Mendelssohn und Brahms an, und Kirchner beendigte das fabelhaft reich ausgestattete Konzert mit seinem »Gedenkblatt« für Klavier, Violine und Cello. »Bei diesem ›ausnahmsweisen Anlaß‹, wo wir die Kirche ganz als Konzertsaal benützen müssen, sind ›Beifallsbezeugungen‹ gestattet.« So lautete eine Anordnung auf dem Zettel. Man kann sich vorstellen, daß die Baseler von dieser Erlaubnis mit Enthusiasmus Gebrauch machten. Ein solches Konzert war noch nicht dagewesen. Kirchner, der seiner Würzburger Kapellmeisterei mit Vergnügen entronnen war, um in Gesellschaft seines geliebten Jo hannes die Stätten früherer Freuden und Triumphe wieder zu begrüßen, begleitete Brahms weiter zu dem großen Musikfeste, das vom 11. bis 11. Juli in Zürich abgehalten wurde. Die ganze musikalische Schweiz, von Genf und Lausanne bis Winterthur und Schaffhausen strömte in der Kantonalstadt zusammen. Es gab Aufzüge mit Fahnen, Abzeichen, Ehrengästen, Kommissionen, Kadetten und Trompetern, es gab Orgelspiel im Münster, Choräle, Männerchöre und Militärmusik, Reden, Ausflüge, Bankette, Bälle und andere Abendunterhaltungen, es gab eine ad hoc komponierte preisgekrönte »Schweizerische Friedenskantate«, und es gab schließlich auch Hauptproben und Konzerte, an denen eine Fülle größerer und kleinerer Werke reproduziert wurde. Auf das »Triumphlied«, mit welchem Brahms den musikalischen Teil des Festes eröffnete – Karl Hill sang das Baritonsolo – folgten an demselben Nachmittage noch Schumanns Faustszenen III und Beethovens Neunte Symphonie (mit dem Soloquartett: Peschka-Leuthner, Amalie Kling, Vogl und Hill).

Bei einer Seefahrt, die Brahms bald nach seiner Ankunft im Juni mit Hegar, dem Festdirigenten, unternahm, sah er auf einem Hügel über Rüschlikon ein einsames Haus liegen und rief: »Dort oben möchte ich wohnen!« Sein Wunsch wurde erfüllt. Sie verließen das Schiff, und der Ortsbarbier, den Brahms in solchen Fällen immer als die beste Orientierungsquelle betrachtete, wußte, daß die beiden schönsten Zimmer jenes Hauses zu vermieten wären. Hegar erzählt die Anekdote bei Steiner15, und Brahms bestätigt [25] sie in einem schönen, an Ottilie Ebner, seine »Sehr verehrte, liebe Freundin«, von »Rüschlikon am Zürcher See, Juni 1874« gerichteten Schreiben:

»Ihr freundlicher Brief hat einige Städte und Menschen gesehen, ehe er mich gefunden hat; dieser Zettel sollte nun wohl von Rechts wegen die Reisen beschreiben? Ich denke mich aber lieber in Ihr stilles Tal oder sehe zu meinem Fenster hinaus auf See und Berge, als daß ich an all den Trubel zurückdenke. Undankbar ist das freilich von mir, denn herzlich gut meinte man's allerorten mit mir. Ich hätte auch die schönste Freude daran – wenn ich etwa noch meinen Vater sich darüber freuen sehen könnte, wie sein Sohn verwöhnt wird.

Jetzt wohne ich gar hübsch am See, und zwar habe ich genau in dem Haus die Fenster gekriegt, die ich vom Dampfschiff aus als die wünschenswertesten bezeichnete. Ich habe einiges Geschick und viel Glück mit Wohnungen ...« Nach »Alt-Nidelbad«, früher »Im Moos Nr. 1« windet sich der Weg durch Reben- und Obstgärten hinaus. Es ist ein langgestrecktes einstöckiges Bauernhaus in der Nähe des Hotel Nidelbad (Nidel soviel wie Moor), das aus vielen, paarweise dicht aneinanderstoßenden Fenstern weit ins Land schaut. Sechs von ihnen gehörten dem glücklichen Mieter; das reichlich einfallende Licht, die Balkendecke und ein riesiger alter blaugrüner Kachelofen gaben dem Zimmer das Ansehen eines Malerateliers16. Die Aussicht auf den See, der hier mit seinen rechts und links an Zürich angereihten schimmernden Ortschaften – geradeüber Küsnacht, rechts Thalwyl – an den Golf von Neapel erinnert, wird durch den großartigen Gebirgshintergrund, mit Glärnisch, Speer und Churfirsten, noch gehoben. In zwanzig Minuten konnte Brahms bei den Proben zum Feste oder bei den Freunden in der Stadt sein. Das Haus in der Plattenstraße, wo ehemals Billroth philosophierte und musizierte, wurde jetzt von Jakob Baechtold, dem Literarhistoriker und Biographen Gottfried [26] Kellers, bewohnt. Der Dichter selbst aber, der damals gerade an die zweite, für ihn epochemachende Auflage der »Leute von Seldwyla« ging, wandelte noch vergnügt unter den Sterblichen und trank sein Schöppchen in der Wirtschaft des alten Züricher Zunfthauses, auf der »Meise«, gern in Gesellschaft des ihm kongenialen Musikers, der ihn als nahe verwandte Natur schon früher herzlich angemutet hatte. Sie sahen sich öfter, vor und nach der Ferienreise, die Keller im Juli 1874 zu Adolf und Marie Exner nach Wien führte. Ein uns erhaltenes, von der Hand des Dichters herrührendes schriftliches Dokument ihrer Kameradschaft de dato »Wien 8. Juli 1874« ist nicht das einzige, denn Gottfried Keller hat Brahms öfters erwähnt; aber es ist der einzige, von Keller an ihn gerichtete Brief. Dieser lautet: »Verehrter Herr v. Brahms, als ich Sie in Zürich jüngsthin zum erstenmal traf17, hatte ich soeben beiliegendes Familien-Kantätchen abgefaßt und fortgeschickt, welches in der Familie Exner (Adolfi) aufgeführt werden soll. Nun hier angekommen, erneuert sich mir der Einfall, Sie dürften vielleicht nicht ganz unzugänglich sein! sich für Betonung der paar Verse im gleichen leichten Sinne, wie sie gemacht sind, erbitten zu lassen, um einer sehr liebenswürdigen Gesellschaft, der Sie selbst näher treten sollten, eine Freude und mir selbst einen großen Jux zu machen. Es wären vier Stimmen von Damen und Herren mit Klavier zu berücksichtigen. Sollten Sie mir den Witz (als solchen aufgefaßt und behandelt) schicken wollen, so wäre es unter der Adresse G. Keller bei Prof. Exner, Josephstädterstraße 17. Zu dem schreckbarsten Gegendienst, sowie zu jeder anderen Schandtat bereit: Ihr freundschaftlich ergebener Gottfried Keller. – Jedenfalls nehmen Sie die Attacke nicht übel?«

Brahms erfüllte die Bitte, obwohl die »Attacke« wirklich eine starke Zumutung für ihn war. Es handelte sich um ein Hochzeitslied für Sigmund Exner, den Bruder Adolfs und Mariens – alle drei waren Brahms damals noch fremd – und Keller hatte es mit dem Gedicht auf eine Parodie des Schlußchores aus »Rinaldo« angelegt. Er versprach sich, wie er zu [27] Marie Exner äußerte, »einen großen Effekt davon«, vorausgesetzt, daß der Schluß »vom Komponisten richtig behandelt wird«18.

Auch mit Widmann trat Brahms in näheren persönlichen Verkehr. Beide wurden zusammen von Hermann Götz, der die Organistenstelle in Winterthur niedergelegt hatte und bis zu seinem allzufrühen Tode ein kleines Haus in Hottingen bewohnte, zu Tische eingeladen. »Bei diesem Mittagessen«, erzählt Widmann19, »hatte ich sogleich Gelegenheit, in Brahms einen Mann zu finden, der nicht bloß in künstlerischen und literarischen Dingen die klarsten Begriffe und festesten Prinzipien hatte, sondern auch auf anderen Gebieten jene Sicherheit der Auffassung besaß, wie sie nur dem Genius eigen zu sein pflegt, vor dessen Blick sich Vieles ordnet, was uns Andere noch verwirrt. Die freisinnige protestantische Theologie stand damals in der Schweiz auf der Höhe ihrer Erfolge, indem sie im Kanton Zürich in der Person ihres geistreichen Vorkämpfers Lang, im Kanton Bern in dem edlen Prediger Albert Bitzius, dem würdigen Sohne des berühmten Volksschriftstellers ›Jeremias Gotthelf‹, ungewöhnlich kräftige [28] Vertreter hatte. Auch mir schien diese sogenannte Reformtheologie die glückliche praktische Lösung des religiösen Problems, wenn auch der Umstand, daß ich die Unterhaltung gerade auf dieses Thema lenkte, leise Zweifel verraten mochte, die sich bereits auch in mir zu regen begannen. ... Brahms nun bekannte sogleich Farbe, indem er diese Richtung als schwächliche Halbheit verwarf, die ebensowenig dem tieferen religiösen Herzensbedürfnisse als dem nach voller Freiheit ringenden philosophischen Denker genügen könne. Erst im Oktober desselben Jahres erschien in der vermehrten zweiten Auflage der ›Leute von Seldwyla‹ Gottfried Kellers Novelle ›Das verlorene Lachen‹, eine Dichtung, die zur glühenden Pracht voller Sommerrosen auch die Dornen eines Rosenhags zeigte und diese Dornen mit so großer Schärfe gegen die Reformtheologie richtete, daß letzterer, wie sich allmählich zeigte, durch diese Novelle mehr Abbruch geschah, als irgendeine theologische Streitschrift es zu tun vermocht hätte. Mich überraschte dieses Zusammentreffen der religiösen Lebensanschauungen von Brahms und Keller höchlich, wie andererseits Brahms sich freuen mußte, ungefähr dieselben Gedanken, die er im Stillen von dieser Sache hegte, in der Dichtung des von ihm längst verehrten Meisters so schön und so überzeugend ausgesprochen zu finden. Es war aber für den in Zürich lebenden Schweizer Dichter, den die Entwicklung seines Volkes unablässig beschäftigte, und der seit Jahren diese neue Bewegung des Geistes aus nächster Nähe beobachtet hatte, viel leichter als für den in Österreich lebenden Musiker, zu solcher Klarheit und entschiedener Stellung zu gelangen, so daß sich schon hieraus ermessen läßt, wie weit Brahms geistiger Horizont, wie klar und gesund sein Blick, wie reif sein Urteil auch in Dingen war, die mit seiner Kunst keinen direkten Zusammenhang hatten.«

Einen köstlichen Witz, den Brahms bei dem Züricher Feste machte, und zugleich einen Beweis mehr für die außerordentlich schlagfertige Gegenwart seines wachen Geistes hat uns derselbe Schriftsteller aufbewahrt. Brahms, der nicht gern an seine Kurzsichtigkeit erinnert werden wollte, wurde von einem Zudringlichen gefragt, ob er beim Dirigieren eine Brille aufsetze. Auf Schumanns »Faustszenen« anspielend, entgegnete er: »Ja, mein Bester, [29] wenn in der Partitur steht: ›hier ziehen Frau'n vorbei‹, dann setz' ich den Kneifer natürlich sofort auf.«

Während seines Schweizer Aufenthalts, seinem vierten, der sich bis zum 15. September erstreckte, also ein Vierteljahr dauerte, hat Brahms die »Sieben Lieder für gemischten Chor a capella« op. 62, die »Lieder und Gesänge«, I und II op. 63, die »Quartette für vier Solostimmen mit Pianoforte« op. 64 und die »Neuen Liebeslieder, Walzer für vier Singstimmen und Pianoforte zu vier Händen« op. 65 teils komponiert, teils druckfertig gemacht. Die neuen Werke erschienen bis auf die »Liebeslieder«, die erst 1875 herauskamen, samt den schon früher abgeschlossenen »Vier Duetten für Sopran und Alt mit Begleitung des Pianoforte« op. 61 alle noch im Jahre 1874, und zwar bei Simrock, nur die beiden Liederhefte op. 63 und die Quartette op. 64 bei C. F. Peters. Ihnen folgten ebendort später noch die »Nänie«, op. 82, die »Sechs Quartette für Sopran, Alt, Tenor und Baß mit Pianoforte« op. 112, die »13 Kanons für Frauenstimmen«op. 113 und eine Bearbeitung Händelscher Kammerduette20. Rechnet man noch die zweite Serie der »Studien für das Pianoforte« ab (Nr. III, IV, V), die, gleich der ersten, bei Bartholf Senff aufgelegt wurde, so blieb Brahms bis an sein Lebensende der Firma Simrock treu, in deren Eigentum auch beide Serien der »Studien« übergegangen sind.

Daß er mit den Liedern und Quartetten von op. 63 und 64 zu Peters ging, sollte keinen Abfall von Simrock vorstellen, sondern geschah im Gefühl einer Pflicht, die er der Sache und sich schuldig zu sein glaubte. Bei seiner letzten Anwesenheit in Leipzig hatte er einen Einblick in die großartige Tätigkeit des unter Leitung Dr. Max Abrahams zu einem Weltrufe gelangten Leipziger Verlagshauses gewonnen, und dessen auf die Popularisierung der musikalischen Klassiker gerichtete ideale Seite war es vor allem, was seinen bewundernden Beifall fand. Der Liebenswürdigkeit des weitblickenden, ebenso kühn unternehmenden wie klug berechnenden [30] Geschäftsmannes fiel es nicht schwer, seinen Gast davon zu überzeugen, daß es nicht nur ehrenvoll, sondern auch vorteilhaft für ihn wäre, mit einem und dem anderen neuen Werke in der seit 1868 erscheinenden »Edition Peters« vertreten zu sein, die, man kann es ohne Übertreibung behaupten, in ihren wohlfeilen, korrekten und gefälligen Klassikerausgaben der ganzen Menschheit, nicht bloß dem deutschen Volke, ungeahnte Schätze des Geistes und Gemütes erschlossen hat. Für Brahms waren die hohen Preise, mit welchen die Verleger seine Musikalien beschwerten, ein ewiger Ärger, und es tröstete ihn wenig, als ihm Simrock auf seine diesbezüglichen Klagen endlich einmal erwiderte, er verlange sich gar nicht, daß mehr gekauft werde. Seine für Dr. Abraham zusammengestellte Manuskriptsammlung aber begleitete er im »Oktober 1874« mit folgenden Zeilen:

»Geehrtester Herr,

Mit besonderem Vergnügen sah ich der Tage in Ihrem Katalog meinen Namen21. Ich möchte doch nicht, daß er lange so einsam dastände, etwas mehr Ehre möchte ich versuchen, ihm und Ihnen zu ma chen. Indeß, ein Schelm gibt mehr, als er hat. Den Augenblick kann ich nicht besser helfen als durch Beifolgendes – das ich Ihnen vertraulich übersende.

Sollten Ihnen die Noten aus irgend einem Grunde nicht recht kommen, bitte ich sie einfach zurückzusenden – Diskretion selbstverständlich.

Die mit diesem abgehenden Sachen sind: op. 63, Lieder und Gesänge (9 Stück), erscheinen vielleicht besser in 2 Heften:

4 von Schenkendorf

2 von F. S.

3 von Groth;

op. 64, Quartette für 4 Solostimmen (Sopran, Alt, Tenor und Baß) mit Pfte.

von J. B.

Nr. 1. ›Heimat‹ von C. O. Sternau

2. Der Abend von Fr. Schiller

3. Fragen von G. F. Daumer.

[31] Für beide Werke zusammen wünschte ich ein Honorar von 1500 Talern und etwa ein Dutzend Freiexemplare. Unter uns, ich hätte wohl 1200 Taler geschrieben, wenn mir nicht Ihr letzter Brief von Lebensende, 30 Jahre nachher, Erben, Prozenten und was alles durch den Kopf ging, das mich – aber leider nichts angeht!

Die Quartette sind vielleicht zusammen, jedenfalls aber wohl auch einzeln herauszugeben. Meine Stimmen derselben sind im C-Schlüssel und unordentlich geschrieben, sie werden wohl besser nach der gedruckten Partitur gestochen, ist auch vielleicht zu bedenken, daß sie gelegentlich von kleinem Chor gesungen werden dürften.

U.s.w. Einstweilen würde es mir große Freude machen, wäre Ihnen die Beilage eine kleine.

In besonderer Hochachtung sehr ergeben

Wien IV Karlsgasse 4.

J. Brahms.«

Der Verleger ließ sich den vorletzten Absatz des Briefes, der von der praktischen Verwendbarkeit der Quartette spricht, nicht zweimal sagen und setzte ein »Oder für kleineren Chor« auf den Titel. Das war aber gar nicht nach dem Sinne des Komponisten und mußte sofort wieder gestrichen werden. »Wenn ich etwa davon schrieb«, heißt es in einem zweiten Briefe, »so meinte ich: wir möchten stillschweigend Rücksicht nehmen auf die heutige Unsitte, alles mit mehr oder weniger Ungeschmack möglichst anders zu musizieren, als der Komponist schrieb. So möchte es auch keiner Ermunterung bedürfen, daß zunächst ›Der Abend‹ und ›Die drei Fragenden‹ [?] von kleinerem Chor gesungen werden. Wie denn z.B. meine Liebeslieder vom Chor und gar mit Orchester musiziert werden! – Ich meine also, wir dürften derlei Liebhaberei genug gefällig sein, wenn wir die Quartette einzeln geben und die Stimmen etwa danach einrichten.«

Die Wahl der für die Edition Peters bestimmten Werke war keine so zufällige, wie es den Anschein hat. Wie jeder ernste Musiker war Brahms sein Leben lang von dem sehnlichsten Wunsch erfüllt, unsere Hausmusik aus dem ewigen Einerlei des Sologesanges in das abwechselungsreichere Gebiet des mehrstimmigen Gesanges zu heben. Alles von Peters wurde damals gekauft, [32] massenhaft gekauft; und da hoffte er, daß auch mehrstimmige vokale Hausmusik Aussicht hätte, durchzudringen, die singenden Dilettanten etwas von ihrer Solisten-Eitelkeit abzubringen und zur Höhe der Schönheit mehrstimmigen Singens zu führen. Ganz besonders hoffte er das noch am Ende seines Lebens von den Kanons, dieser früher so stark, besonders in Wien, kultivierten Form der Hausmusik22.

Gewiß hatte sich die »Edition Peters« über ihren jüngsten Klassiker nicht zu beklagen. Der »arme Schelm« bedachte sie wie ein Krösus. Gerade jene beiden Opuspartien enthalten einige der kostbarsten, vom Liederschmucke der Brahmsschen Muse losgelösten Perlen, und wenn die drei himmlischen Quartette op. 64 nicht so schnell populär wurden, wie sie es verdienten, so ist weder Autor noch Verleger für die Indolenz der Fachmusiker oder für die mangelhafte Ausbildung der Dilettanten verantwortlich zu machen23. Denn diese Quartette sind ideale Hausmusik; sie verlangen nach vier sattelfesten, vorzüglich geschulten Sängern, welche die Freiheit und sinnliche Schönheit mit der höchsten Korrektheit des Vortrages zu vereinigen wissen24. Von dem Quartett »Heimat« ist gelegentlich schon die Rede gewesen25. Sein Text weist auf die Hamburger Frühzeit zurück, in welcher sich Brahms eine, [33] zur Komposition bestimmte Anthologie anlegte. In demselben Hefte wie die Texte zuop. 3 eingetragen, steht das Gedicht unmittelbar vor dem Sternauschen Liebesliede, das dem Andante derf-moll-Sonate als Motto dienen mußte. Auch »Der Abend« (Nr. 3) entstammt einer früheren Periode. Zwar trägt das Manuskript, das Brahms am 20. April 1879 dem Frankfurter Theaterkapellmeister und Violoncellisten Georg Goltermann zum Geschenk machte, außer diesem Datum von der Hand des Komponisten noch den Vermerk »10. Juli 1874, Rüschlikon«. Aber so nahe es läge, in der Komposition der Schillerschen Ode ein Feierabendlied den müden Dirigenten zu sehen, der sich mit den Übungsproben zum Züricher Feste abgeplagt hatte, so scheiterte eine solche prosaische Symbolik doch an der Tatsache, daß Brahms das Quartett bereits sieben Jahre zuvor, am 7. April 1867, in einem Wiener Konzert aufführen ließ. Das Schweizer Datum bezeichnete offenbar, wie häufig bei Brahms, nur den Tag der endgültigen Redaktion, es wäre denn, daß Brahms denselben Text zum zweitenmal in Musik gesetzt und den ersten Versuch beseitigt hätte. Möglicherweise aber sind die »Fragen« (Nr. 2) in Rüschlikon entstanden. Sie gehören nicht bloß ihrem, von Daumers freigebiger »Polydora« beigesteuerten Texte zufolge, in die Periode der »Liebeslieder«, deren zweite Serie ja am Züricher See abgeschlossen wurde, sondern erinnern auch durch den Zug ihrer sich im Sechsachteltakte wiegenden flotten Melodie an jene bevorzugten Lieblinge des Komponisten. Was er in dem an Dr. Abraham gerichteten Briefe von den »drei Fragenden« aussagt, – das Wort ist nicht sehr leserlich geschrieben – bezieht sich ohne Zweifel auf das Frage- und Antwortspiel des Liedes. Drei Stimmen fragen, die vierte, der Tenor, antwortet. Der Gefragte zeigt seine Ungeduld, indem er das Ende der Frage nicht abwartet; aber auch der Chor der drei anderen Stimmen singt dem Tenor immer in die Antwort hinein, läßt ihm manchmal keine Zeit zur Besinnung, als wolle er zu verstehen geben, man wisse schon, woran der Ärmste leidet. Allerdings müssen sie alle vier ganz genau Bescheid wissen; denn Frage und Antwort gehen von einer und derselben Person aus. Es handelt sich um ein Selbstgespräch, das der verliebte Tenor mit seinem Herzen führt; Sopran, Alt und Baß haben keine [34] andere Realität als die Stimme, welche der Komponist den Versen zu verleihen für gut befand. Ein solcher genialer Einfall, der dem Gedicht erst sein Relief gibt, rechtfertigt die vom Komponisten für zweckmäßig erachteten Textänderungen – es sind ebensoviele Verbesserungen. Bei Daumer heißt es:

»(Ich sprach zum Herzen:) ›Herz, was ist dir‹?

(Es sprach:) ›Ich bin verliebt, das ist mir‹« ...

und so weiter fort, in Klammern und Gegenklammern. Bei Brahms:

»›Mein liebes Herz, was ist dir?‹

›Ich bin verliebt, das ist mir‹« ...

Mit einem Schlage wurde ein doppelter Effekt erreicht; die pedantische siebzehnmalige Wiederholung der Klammer fortgeschafft und das ideale Frage- und Antwortspiel ermöglicht. Der Schluß des Quartetts enthüllt den geistreichen Scherz; er führt die vier Stimmen zusammen mit den Zeilen:

»Du wirst zugrunde gehen!«

»O möcht' es bald geschehen!«

und deutet damit an, daß sie nur eine einzige sind.

Schillers auf antiken metrischen Elementen aufgebauter »Abend« gehört zu der Gruppe jener klassizistischen Gesänge, für deren Gattung Brahms den musikalischen Ausdruck, wenn nicht gefunden, so doch bedeutend vertieft hat. Das Quartett trifft den Ton römisch-griechischer Lyrik in wunderbarer Weise. Aus dem Rhythmus erwachsen, gewinnt die Melodie durch die Verteilung der Stimmen, den kaum merklichen Wechsel zwischen homo- und polyphoner Schreibart wie durch die Folge der Harmonien der Dichtung alle bildlichen Reize ab, bewahrt ihr das sanfte Kolorit und löst den mythologischen Vorgang in allgemein verständliche, leicht nachzufühlende Stimmung auf. Im Wandel der Horen (ruhiger Dreivierteltakt) senkt sich langsam der Sonnenwagen Apollos zur heiligen Salzflut herab, und Thetis, die Göttin des wellenatmenden Meeres, breitet dem Erwarteten liebende Arme entgegen. Das die drei Teile des Liedes einleitende Ritornell – zweite und dritte Strophe sind zum Mittelsatze zusammengezogen – [35] bildet die Basis für den letzten Abschnitt des Stückes, und wir erkennen in ihm den wortlosen Gesang der langsam auf krystallener Woge heraufkommenden Nacht:

Ihre leisen Schritte gehen in intermittierenden Vierteln  durch den begleitenden Baß des Ganzen und verhallen nur zeitweise unter den Arpeggien, welche bei der Erscheinung der Thetis angeschlagen werden.

durch den begleitenden Baß des Ganzen und verhallen nur zeitweise unter den Arpeggien, welche bei der Erscheinung der Thetis angeschlagen werden.

In den neun, auf die zwei Hefte von op. 63 verteilten »Liedern und Gesängen« nach Texten von Schenkendorf, Groth und Felix Schumann herrscht der elegische Ton vor. Nur die frischen Lieder, die am Anfang eines jeden Heftes stehen, »Frühlingstrost« und »Junge Lieder« I sprechen die Gegenwart oder doch die sichere Erwartung beglückender Liebe aus. Mit dem wie Nachtigallenschlag und Lerchenjubel auffliegenden »Meine Liebe ist grün« hat sich der Komponist selbst verjüngt; er singt von der trunkenen Seligkeit überschwänglicher Jugendlust, als ob er der Altersgenosse seines achtzehnjährigen Taufpaten und Dichters wäre. Ein anderes, im Rüschlikon fixiertes Gedicht Felix Schumanns – wie wir wissen, war das oben angeführte ein Weihnachtsgeschenk für Mutter und Sohn von 1873 – wirkt danach wie eine ernüchternde Abkühlung. Das Lied hat seinen Schwung im Baß, die Oberstimme muß ihren Viertel fällt eine Silbe – man könnte von einem Hundetrab der Poesie sprechen. Wohl hat Brahms auch diesen spröden, an lauter Konditionalsätze gebundenen Versen den Meister gezeigt, aber man glaubt der Komposition doch anzumerken, daß ihm nicht warm dabei geworden ist. Beide Lieder sind Strophenlieder, das zweite eines der variierten, wie sie Brahms so gern schrieb – Seitenstücke zu den Repetitionen seiner Sonatensätze. Freier entwickelt und reicher ausgestattet ist die Form in »Frühlingstrost«, ohne daß der dem Gesange zugrunde liegende Reimscherz, den Brahms coupletartig behandelt, zu kurz käme. Das ist wörtlich zu nehmen, da die pointierten Reime nicht nur wiederholt, sondern [36] am Ende der Strophe auch noch durch Kadenzen verlängert werden. Im breiten Strome der schönen, verheißungsvollen Melodie, die sich aus einem Sextmotiv

entwickelt zu haben scheint, gibt es einen gefährlichen Wirbel, die drei Achtel im achten Takte und den analogen Stellen der Wiederholung fallen unglücklicherweise jedesmal auf betonte Silben zusammengesetzter Worte und bringen bei dem lebhaften Tempo den Sänger leicht in stotternde Verlegenheit. Mit einem unauffälligen Ritardando wird die verborgene Klippe glücklich umschifft.

Die vier zur Komposition ausgewählten Schenkendorfschen Gedichte, von denen das oben besprochene das erste ist, können für einen neuen »Liederkreis an die ferne Geliebte« gelten. Das zweite, »Erinnerung« benannte, zeichnet sich durch die Innigkeit seiner von Mozart inspirierten Melodie aus.26 Sie haftete, wie durch einen Zauber gefesselt, an den geweihten Stellen und Plätzen, welche die Geliebte ehedem besuchte, und klingt nun, von der Erinnerung gelöst, dem Einsamen aus Gärten und Hainen, von Berg und Tal entgegen. Durchgangstöne, die auf größere Zeitwerte fallen, verschärfen die liebliche Weise, und die plötzliche harmonische Wendung nach einer entfernten Tonart, die jedesmal eintritt, wo der dichterische Ausdruck besonders innig wird (»Ihr trugt ja das geliebte Bild!« und »Du schönstes, halbverhauchtes Wort!«) steigert die Empfindung. Daran schließt sich das ebenso tiefdurchdachte wie gefühlte »An ein Bild«. Es sucht den Reichtum seiner Thematik vergebens hinter einer nicht gerade entgegenkommenden Melodie zu verbergen, welche sich nur einer sonoren, weichen Männerstimme nach längerem Werben ergibt. Viele Lieder von Brahms sind solche spröde Schönen, die, im Gegensatz zu unseren um die Gunst der Sänger und des Publikums buhlenden, modisch herausgeputzten Koketten, auf einen Auserwählten warten, der sich angelegentlich um sie bewirbt, um ihn dann dauernd zu beglücken. Im Mittelsatze des Liedes entfaltet sich das Motiv, von dem es befruchtet wurde:

[37] zu seiner vollen dunkeln Pracht – wir glauben uns mit Auge und Ohr in die unendliche Nacht des Meeres oder des Sternenhimmels zu verlieren, und werden aus unserem versunkenen Schauen und Lauschen erst von der letzten Strophe wieder erweckt. Schade, daß das Gedicht keinen schärfer pointierten Schluß zuließ, sondern mit seiner Konstruktion den Parallelismus zum ersten Teile geradezu forderte! – Schuberts Einfluß ist hier nicht zu verkennen. Noch deutlicher treten die Beziehungen zu dem Schöpfer unserer neueren musikalischen Lyrik in dem Schlußliede des ersten Heftes »An die Tauben« hervor. Auch diese »Taubenpost« mit ihrer natürlichen, liebenswürdig ansprechenden Melodie und ihrer von soliden Bässen gestützten Flatterbegleitung könnte von Schubert sein, wenn sie nicht von Brahms wäre.

»Die ganze Jugend tut sich auf, wenn ich an dich gedenke«, heißt es im zweiten der Schenkendorfschen Lieder. Von der Jugend verlorenen Paradiesen singen die Klaus Groth-Lieder des zweiten Heftes. Es ist möglich, daß die Beschäftigung mit dem Quartett »Heimweh« das in Brahms immer nur leise schlummernde Verlangen nach Heimat, Vaterhaus und Jugend wieder erweckte und ihn zur Komposition der Gedichte seines Freundes und Landsmannes antrieb. In den »Hundert Blättern zum Quickborn«, denen sie entnommen sind, stehen sie nicht vereint zusammen. Erst der Komponist hat ein Ganzes aus ihnen gemacht. Im Oktober 1874 fragt er bei Billroth, dem er die Lieder im Manuskripte mitteilte, an, ob er nicht einen gemeinsamen Titel oder drei Überschriften für sie wisse. Billroth hielt es für bedenklich, »Gedicht-Überschriften zu geben, wenn der Dichter es nicht selber getan«, und riet, sich lieber direkt an Groth zu wenden. So entstand die kleine lyrische Trilogie »Heimweh«, welche die unstillbare Sehnsucht nach ewig verlorenen Gütern des Lebens in ergreifenden Klängen besingt. Durch die Zusammenstellung haben die Lieder, einen philosophischen Sinn erhalten: unser Glück hat keine Realität. Als Kinder waren wir glücklich, ohne es zu wissen, und [38] wenn wir später wähnen, in der Heimat wiederzufinden, was uns einst glücklich machte, wie wir hinterdrein annehmen, so erfahren wir, daß uns, um es zu genießen, die Jugend fehlt. »Die Gedichte sind herrlich«, schreibt Billroth an Brahms, »und durch Dich schwärmerisch und sinnig zu schöner Musik gestaltet; soweit meine tonliche Vorstellung vom Gesang reicht, würde ich das zweite für das schönste halten und ihm eine ähnliche Wirkung prophezeien, wie der Mainacht, rein musikalisch genommen«27. Die Prophezeiung hat sich erfüllt – zum Schaden des Ganzen! Gewiß ist das überall gesungene »O wüßt' ich doch den Weg zurück« das weitaus bedeutendste der drei Lieder und ein echter Vollblut-Brahms, während Nr. 1 und 3, die im Banne von Schubert (»Im Frühling«) stehen, ihrer intimen Reize wegen weniger Effekt machen. Aber sie gehören zu Nr. 2 wie Vor- und Nachspiel, Ein- und Ausklang, und sind so eng mit ihm verbunden, wie dieses mit ihnen. Die Wirkung wird nicht abgeschwächt, sondern gesteigert, wenn wir auf den mächtigen Eindruck des zweiten Liedes vorbereitet und dann von der Erschütterung, die es hervorruft, wieder hergestellt, mit den freundlicheren Harmonien des dritten entlassen werden. Mit dem Opferblute seines Herzens hat der Tondichter die Schatten seiner geliebten Toten zitiert: nur die Eltern könnten dem verlorenen Kinde, das sich in dem Straßengewirr der Welt verlaufen, wieder auf den rechten Weg zurückhelfen, »den lieben Weg zum Kinderland«. Die zur ewigen Heimat Vorangegangenen aber bedeuten den Verirrten, Ermatteten, Übersättigten, daß es auf der Erde die so heiß begehrte zweite Kindschaft nicht gibt. Wer das unsterbliche Lied der Sehnsucht mit dem Geisterschritt seines Basses, den labyrinthischen Windungen seiner Begleitung und der in die Seele schneidenden Wehmut seiner Melodie einmal in sich aufgenommen hat, sieht die Wegweiser dieses Heimwehs, die an den Kreuzwegen des Lebens auftauchen, mit starren Händen alle nach der Ewigkeit zeigen.