|

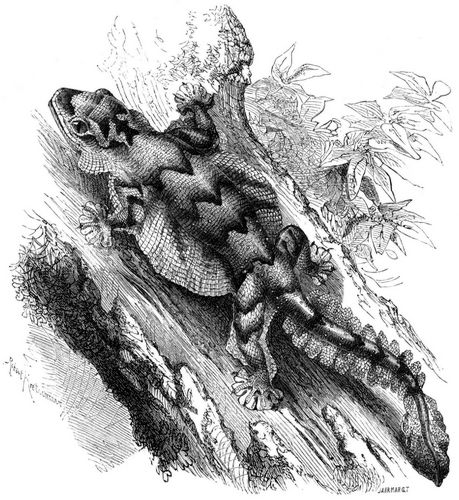

Scheibenfinger (Hemidactylus verruculatus)

[254] Diese Sippe vertritt im Süden Europas der Scheibenfinger (Hemidactylus verruculatus, Lacerta turcica und Hasselquistii, Geko ascalabotes, cyanodactylus und meridionalis, Hemidactylus triedus, granosus, verruculatus, maculatus und cyanodactylus), ein kleiner, nur 10 Centimeter langer Geko, welcher sich durch seine undeutlich dreieckigen, in Reihen geordneten Schuppen, die körnigen Querbänder und das graulichbraun gefleckte Fleischroth [254] der Oberseite von seinen übrigen europäischen Verwandten unterscheidet. Er lebt in denselben Ländern wie der Mauergeko.

Die Familie der Gekos, von welcher man ungefähr zweihundert Arten unterschieden hat, verbreitet sich über alle warmen Länder der Erde und bevölkert nicht allein die Festlande, sondern ebenso innerhalb des von ihr bewohnten Gürtels gelegene Eilande, selbst solche, welche einsam in großen Weltmeeren liegen und keinerlei nachweislichen Zusammenhang mit anderen Erdfesten haben.

Ebenso allverbreitet zeigen sich die Haftzeher innerhalb größerer Landmassen. Wo man einer Echse überhaupt begegnet, vermißt man auch sie nicht. Sie hausen im Tieflande wie im Gebirge, im Walde wie in der waldlosen Einöde, inmitten großer und volkreicher Städte wie in dem Gewölbe des einsamen Brunnens an der Wüstenstraße.

Alle Gekos haben ungefähr denselben Aufenthalt und führen mehr oder weniger dieselbe Lebensweise. Sie bewohnen Felswände und Bäume, Steingeröll, Gemäuer und sehr gern die menschlichen Behausungen, vom Keller an bis zum Dache hinauf. Einzelne Arten scheinen nur auf Bäumen [255] Herberge zu nehmen, andere ebensowohl hier als auch an Mauern und in Häusern sich aufzuhalten. Da, wo sie vorkommen, treten sie in der Regel sehr häufig auf, und sie verstehen es auch, die Aufmerksamkeit des Menschen auf sich zu ziehen: sind sie doch die einzigen Schuppenechsen, welche wirkliche Kehlkopflaute ausstoßen können oder, was dasselbe, eine Stimme besitzen.

Uebertages machen sich die Gekos wenig bemerklich; denn sie sind Nachtthiere und suchen meist schon bei Sonnenaufgang einen sie möglichst bergenden Versteckplatz auf, verkriechen sich unter Steine oder losgelöste Baumrinde, in Spalten und Ritzen und bleiben nur dann an einer Wand oder einem Baumstamme kleben, wenn die Färbung der Umgebung ihrer eigenen gleicht oder ähnelt, beziehentlich, wenn sie erfahrungsmäßig von der Gutmüthigkeit der Hausbewohner, in deren Räume sie Herberge genommen, sich überzeugt haben.

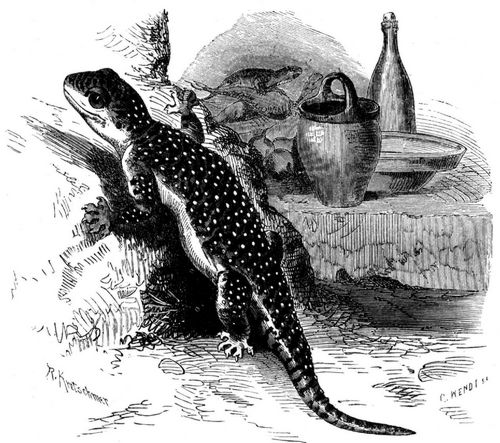

Doch sieht man auch sie ebenso behaglich wie andere Kriechthiere im Strahle der Mittagssonne sich wärmen und an solchen Mauern, welche nur zeitweilig beschienen werden, mit den fortschreitenden Schatten weiter bewegen. In Gegenden, wo man sie nicht stört, bemerkt man hunderte an einer und derselben Mauer, Dutzende an einem und demselben Baume, weil sie, wenn auch nicht gerade in Frieden zusammenleben, doch die Geselligkeit lieben oder nach und nach die passendsten Wohnorte innerhalb eines Gebietes herausfinden und sich hier zu größeren Scharen ansammeln. Mit Einbruch der Nacht werden sie munter und beginnen ihre Jagd auf Geziefer verschiedener Art, namentlich auf Fliegen, Mücken, Spinnen, Käfer, Räupchen und dergleichen, deren sie sich mit überraschender Sicherheit zu bemächtigen wissen. Die größeren Arten jagen, laut Eduard von Martens, auch wohl auf kleinere Arten ihres eigenen Geschlechtes; alle überhaupt sind ebenso gefräßig wie irgend eine andere Echse. Den Anfang ihrer Thätigkeit zeigen sie gewöhnlich durch ein lautes oder doch[256] wohl vernehmliches, kurzes Geschrei an, welches durch die Silben »Gek« oder »Toke« ungefähr wiedergegeben werden kann, gelegentlich auch in höhere oder tiefere Laute übergeht.

Ihr Treiben währt die ganze Nacht hindurch und hat in der That etwas höchst auffälliges. Kein Wunder, daß es den Neuling befremdet, zu sehen, wie der Geko, ein eidechsenähnliches Thier, mit wunderbarer Gewandtheit und unfehlbarer Sicherheit an senkrechten, glatten Wänden emporklettert, plötzlich diese verläßt und nunmehr an der Decke umherläuft, als wäre sie der Fußboden, wie er minutenlang an einer und derselben Stelle klebt und dann wieder hastig fortschießt, den dicken Schwanz anscheinend unbehülflich hin- und herschleudert und sich selbst durch schlängelnde Bewegungen forthilft, wie er alles beobachtet, was ringsum vorgeht und mit den großen, jetzt leuchtenden Augen umherschaut, in der Absicht, irgend eine Beute zu erspähen; kein Wunder, daß das unscheinbare Thier, welches der Reisende überall verleumden hört, anfänglich nicht gefallen will, ja selbst mit Ekel erfüllen kann: einen widerwärtigen Eindruck aber rufen die Gekos nur bei dem hervor, welcher sich nicht die Mühe gibt, ihr Treiben zu beachten. Ich meinerseits vermag nicht zu begreifen, wie Schomburgk, ein sonst unbefangener Beobachter, sich verleiten lassen kann, in ungünstiger Weise von den harmlosen Thieren zu reden. »Noch ekelhafter als die Giftschlangen«, sagt er, »war uns der zahlreiche Besuch der Gekonen oder ›Waldsklaven‹ der Ansiedler, welche sich seit Beginn der Regenzeit in wahrer Unzahl an den Wänden, Dachsparren und im Dache selbst anhäuften. Die schauerlichen Erzählungen der Indianer hatten auch uns das wahrscheinlich unschädliche Thier verhaßt gemacht, und fiel dann und wann bei unseren Abendversammlungen ein solcher Gast mitten unter uns auf den Tisch herab (was bei ihrem unverträglichen Wesen nicht selten geschah, indem sie sich fortwährend bissen und jagten), so gab es gewöhnlich eine augenblickliche Sprengung der Gesellschaft. Ja, der Ekel, welchen alle vor dem häßlichen Thiere hatten, ließ uns nie ausgekleidet in die Hängematte legen.«

Nun, auch ich habe Wochen und monatelang in Häusern gewohnt, in denen Gekos massenhaft sich aufhielten, und auch ich bin durch die ersten Stücke, welche ich sah, in Verwunderung gesetzt worden: ich habe aber die eigenthümlichen und harmlosen Geschöpfe sehr bald gern gesehen und manche Stunde durch sie mir verkürzen lassen. Hausthiere sind sie im vollsten Sinne des Wortes, treuere noch als die Mäuse und jedenfalls nützlichere. Bei Tage haben ihre Bewegungen allerdings etwas täppisches, namentlich dann, wenn man sie bedroht und sie so eilig als möglich ihrem Schlupfwinkel zuflüchten, und ebenso nimmt es nicht gerade für sie ein, wenn man sieht, daß sie in der Angst sich plötzlich, wie dies manche Käfer thun, zu Boden herabstürzen lassen und dabei gewöhnlich den Schwanz verlieren: wenn aber ihre Zeit gekommen, das heißt die Dunkelheit eingetreten ist, dann müssen sie, meine ich, jeden Beobachter und Forscher, wenn auch nicht entzücken, so doch fesseln. Auch Schomburgk gesteht gern zu, daß die Fertigkeit und Gewandtheit, mit welcher sie an Wänden, an anderen glatten Flächen oder Dachsparren hinlaufen, an das fabelhafte grenzt, daß ihre nickenden Kopfbewegungen, welche man besonders während des Stillsitzens bemerkt, höchst eigenthümlich sind, und wenn er sich nicht daran so ergötzt hat wie ich, so trägt gewiß er allein die Schuld. Uns verursachten sie stets großes Vergnügen, wenn wir nachts in unserem Wohnhause zu Kairo, Dongola, Chartum oder sonstwo in Nordafrika, in dem dunklen Lehmgebäude ebensowohl wie in der aus Stroh errichteten Hütte, den ersten Ruf der Gekos hörten und dann ihr wirklich geisterhaftes Treiben belauschen, ihrer mit größtem Eifer betriebenen Jagd zusehen, sie überhaupt bei allen ihren Handlungen verfolgen konnten.

Die Bewegungen der Gekos sind zwar sehr unstät, aber doch ungemein hurtig und überraschend gewandt. Bei jähem Fortschießen schlängeln sie so ersichtlich, daß es den Anschein gewinnt, als ob jeder Schritt ihnen Mühe verursache; wenn man jedoch beobachtet, wie lustig und behend sie sich umhertreiben, wie sie neckend sich jagen oder ergrimmt sich befehden, kommt man bald von falschen Ansichten zurück. Sie drücken ihren Leib dicht an den Boden, auf welchem sie sich bewegen, umfassen beim Beklettern senkrechter Wände eine weite Fläche, spreizen die Beine [257] und ebenso die Zehen, stützen sich außerdem noch durch den Schwanz und bewegen sich so mit größerer Sicherheit als jede andere kletternde Echse. Nach Cantors Beobachtungen ist der Faltengeko, vermöge des ihm als Fallschirm dienenden Hautsau mes, im Stande, auch ziemlich weite Sprünge auszuführen, wogegen die übrigen Arten, wenn sie sich durch ihre Hast und Heftigkeit verleiten lassen, dasselbe zu thun, in der Regel den Halt oder das Gleichgewicht verlieren und zu Boden stürzen. Mit ihrer leiblichen Beweglichkeit geht die geistige Hand in Hand. Sie sind während der Nacht ebenso unruhige, lebhafte und erregbare Geschöpfe wie die Eidechsen, stehen diesen überhaupt an Begabungen nicht nach, so verschiedenartig beider Anlagen auch sein mögen. So sind, um ein Beispiel zu geben, ihr Muth, ihre Rauf- und Kampflust ebenso groß wie bei den Eidechsen. Größere Gesellschaften leben meist in Unfrieden, jagen und verfolgen sich, beginnen Streit mit einander und gebrauchen ihr Gebiß mit Kraft und Nachdruck. Die größten Arten stellen sich sogar dem sie bedrängenden Menschen zur Wehre, sperren ihr Maul zu voller Weite auf, blicken wild um sich und beißen so scharf zu, daß sie die Haut des Angreifers zerreißen können. So berichten Theobald und Martens von dem weit über Südasien verbreiteten Tropfengeko, welcher noch mehr seiner Bissigkeit als seines Aussehens halber in geradezu lächerlicher Weise gefürchtet wird.

Unzählige Male habe ich Gekos gefangen, sie in der Hand gehabt und sie und ihre Blätterscheiben betrachtet, niemals aber auch nur den geringsten Nachtheil von der Berührung und Handhabung der als so giftig verschrieenen Geschöpfe verspürt, einen solchen aber auch nicht verspüren können, da eine »klebrige Feuchtigkeit« gar nicht vorhanden ist. Schon Home, welcher die Zehenblätter wirklich untersuchte, spricht sich dahin aus, daß der Geko einen luftleeren Raum hervorbringt und dadurch sich festhält, und – Home hat vollständig Recht. Berührung der Blätterscheiben verursacht allerdings das Gefühl der Klebrigkeit; einen leimartigen Stoff aber, welcher vergiften könnte, hat sicherlich noch kein Forscher, welcher untersuchte, wahrgenommen. Und keiner von denen, welche von diesem Leime gesprochen, hat bedacht, daß der Geko seine Füße bald gar nicht mehr würde gebrauchen können, wäre ein solcher Leim vorhanden, weil sich vermittels desselben eher Schmutz und Staub an die Blätterscheiben, als diese selbst an die Wand heften würden. Das Thier klebt nur infolge des Luftdruckes an dem Gegenstande, welchen es beklettert.

Während ich vorstehendes bearbeitete, empfing ich von meinem Bruder Reinhold die Nachricht, daß er einen Geko in Gefangenschaft halte, und da ich wußte, daß dieser Forscher, minder ängstlich als Pöppig, vor der »Gefährlichkeit einer Untersuchung« sich nicht scheuen würde, bat ich ihn, die Art und Weise des Kletterns nochmals genau beobachten und das Ergebnis seiner Untersuchungen mir mittheilen zu wollen. Hier die Antwort:

»Ich habe auf Deinen Wunsch die Füße des Mauergeko zu wiederholten Malen untersucht, aber auch nicht eine Spur von einer klebrigen Flüssigkeit gefunden; die Bildung der Finger des niedlichen Thierchens ist vielmehr derart, daß es gar keiner klebrigen Flüssigkeit bedarf, um sich an den Wänden ohne Schwierigkeit halten und bewegen zu können. Alle Finger, welche an Vorder- und Hinterfüßen nur darin von einander abweichen, daß der fünfte Finger des Hinterfußes länger als der gleiche des Vorderfußes und überhaupt am längsten von allen Fingern ist, sind wahre Wendefinger. Der Geko vermag den ersten und fünften zum zweiten und vierten nicht nur in einen rechten, sondern sogar in einen sehr stumpfen Winkel zu stellen, und auch der zweite Finger einer jeden Hand ist so beweglich, daß mit ihm noch ein ziemlich großer Kreisabschnitt beschrieben werden kann, während der dritte und vierte sich wenig von einander entfernen lassen. Sie, die letzteren, müssen als die Haltefinger beim Klettern gelten, während ich die drei übrigen die Klebefinger nennen möchte. Ist nun schon diese außerordentliche Freiheit der seitlichen Bewegung der Finger von erheblichem Nutzen, so wird derselbe noch erhöht durch den Umstand, daß auch die Beugung der zwei ersten und des fünften Finger im zweiten und dritten Gelenke eine ganz besondere ist, so daß diese Glieder zu einander im rechten Winkel gestellt werden können. Die genugsam bekannten [258] Hautblätter auf den Zehenscheiben legen sich zur Zeit der Ruhe fächerartig über einander, so daß die Einschnitte fast gänzlich verschwinden, während sie deutlich sichtbar sind, wenn das Thierchen seine Klebfertigkeit an den Wänden in Anwendung bringen will. Sie fühlen sich an wie Sammet. Gleichwie nun dieser an einer ziemlich glatten Fläche bei mäßigem Drucke haften bleibt, ebenso klebt sich der Geko mit seinen Sammethautblättchen an rauhen Wänden an. Durch den hakenförmig gekrümmten, scharfen Nagel des dritten und vierten Fingers wird ihm dies sehr erleichtert. Während der Ruhe ist der Nagel wie eine Katzenkralle theilweise zurückgezogen, kommt jedoch sogleich zum Vorscheine, wenn das Thier klettern will. Uebrigens bemerke ich, daß der Geko sich nur an rauhen Flächen anheften kann, nicht aber im Stande ist, an sehr glatten, beispielsweise an Glasscheiben emporzulaufen, sondern von diesen abfällt. Trotzdem hast Du vollkommen recht, wenn Du sagst, daß er an senkrechten Flächen festgehalten wird durch den Luftdruck, welcher zur Geltung kommt, wenn er die vorher schief zur unteren Zehenfläche geneigten Blättchen senkrecht stellt und dadurch Hohlräume zwischen den einzelnen Blättern entstehen läßt.

Merkwürdig ist das große, gewölbte, hellbronzefarbige Auge des Geko. Die Regenbogenhaut sieht aus, als wäre sie auf galvanischem Wege bronzirt; der Stern ist länglich, bei hellem Lichte bis auf einen feinen, schwarzen, senkrecht gestellten Strich zusammengezogen, welcher den Augapfel in zwei gleiche Hälften theilt. Beschattet man das Auge, so erweitert sich der Stern sehr rasch, wird erst länglich, dann fast kreisrund und nimmt zuletzt beinahe den ganzen Raum des Augapfels ein, so daß die Regenbogenhaut zu beiden Seiten nur noch als ein feiner Rand sichtbar bleibt, oben und unten aber so gut als vollständig verschwindet.«

Um andere Kriechthiere oder Wirbelthiere überhaupt bekümmert sich der Geko nur insofern, als er in jedem stärkeren Geschöpfe einen Feind vermuthet. In Südeuropa hält es ziemlich schwer, Haftzeher zu beobachten, wahrscheinlich deshalb, weil sie hier fast überall unnützer Weise verfolgt und geschreckt werden; in Afrika hingegen bekunden sie oft wirkliche Menschenfreundlichkeit, d.h. zuthunliches und vertrauenseliges Wesen, welches sehr für sie einnimmt. Aber ebenso, wie sie es merken, wenn ihnen nachgestellt wird, ebenso lassen sie sich auch an andere Thiere und selbst an den Menschen gewöhnen und bis zu einem gewissen Grade zähmen. »In dem Zimmer, in welchem die Frauen meiner Familie ihre Abende zubrachten«, erzählt Tennent, »hatte sich eines dieser zahmen und unterhaltenden kleinen Geschöpfe hinter den Bilderrahmen eingerichtet. Sobald die Lichter angezündet wurden, erschien der Geko an der Mauer, um die gewohnten Nahrungsbrocken in Empfang zu nehmen; wenn er aber vernachlässigt wurde, verfehlte er nie, durch ein scharfes, helles ›Tschik, tschik, tschik‹ die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. In einer Offizierswohnung der Festung von Colombo hatte man einen anderen Geko gewöhnt, täglich an die Abendtafel zu kommen. Er erschien pünktlichst, jederzeit, wenn der Nachtisch aufgetragen wurde. Die Familie verließ ihre Wohnung auf einige Monate, und ihre Abwesenheit wurde benutzt, das ganze Haus in Ordnung zu bringen. Man bewarf die Wände, weißte die Decken, trug das Dach ab usw. Jedermann nahm natürlich an, daß der kleine Inwohner durch diese gewaltige Veränderung vertrieben worden wäre; dem aber war nicht so. Bei Rückkunft seiner alten Freunde erschien er mit gewohnter Pünktlichkeit beim ersten Aufdecken des Tischtuches und bettelte wie vormals um Futter.«

Solche Beobachtungen, welche jeder anstellen könnte, sollten, so möchte man meinen, überall für die harmlosen Thiere einnehmen, – statt dessen verfolgt und tödtet man sie nutzloser Weise. »An dem Geko«, sagt Lucian Bonaparte mit vollstem Rechte, »sieht man ein deutliches Beispiel von der Undankbarkeit der Welt. Dieses Thierchen hat kein anderes Bestreben, als die Orte, welche es mit uns theilt, von Spinnen, Mücken und anderen lästigen Kerbthieren zu reinigen; und für diese Wohlthat bekommt es keinen anderen Lohn als Verleumdung und Verfolgung!«

Leider hält es sehr schwer, Gekos in enger Gefangenschaft zu halten, noch schwerer, sie, zumal bei uns zu Lande, zu überwintern. Sie sind äußerst hinfällig. Schon ihr Fang ist schwierig. Bei Tage gelingt es verhältnismäßig leicht, sich ihrer zu bemächtigen, vorausgesetzt, daß sie in einer [259] nahbaren Höhe sitzen; des Nachts hingegen ist an ein Einfangen der behenden Geschöpfe nicht zu denken. Dazu kommt, daß bei einer nur einigermaßen ungeschickten Berührung der Schwanz abbricht wie Glas. Dies ist nun allerdings kein großer Verlust; denn schon nach wenigen Tagen sproßt ein neuer hervor, und nach Verlauf von Monatsfrist hat derselbe, wenn auch nicht seine inneren Wirbel, so doch ungefähr sein früheres Ansehen wieder erhalten, und der Geko lebt nach wie zuvor: für den ersten Augenblick aber ist es doch recht unangenehm, das Thier so verstümmelt zu sehen, und später erschwert es die Behandlung desselben in unglaublicher Weise. Selbst bei der größten Vorsicht erneuert sich das Mißgeschick; ja, man kann sagen, daß man einen Geko unverletzt kaum von einem Käfig in den anderen bringen kann. Das Leben im engeren Raume scheint dem Thiere überdies Sorge und Unruhe zu bereiten: es bleibt immer ängstlich und scheu, und ehe es gezähmt ist, kommt dann der böse Winter heran, welcher ihm regelmäßig verderblich wird. Dies ist die Ursache, weshalb man so selten einen Haftzeher im Besitz von Liebhabern zu sehen bekommt. In einem wohl eingerichteten Thierhause, in welchem man jahraus, jahrein eine gleiche Wärme erhalten kann, ist dies leicht; hier verursacht es keine sonderliche Mühe, auch Gekos zu überwintern.

»Mein Gefangener«, schließt mein Bruder, »frißt Fliegen, welche er mit einem jähen Sprunge erhascht, nachdem er sie längere Zeit beobachtet hat. Mehlwürmer scheinen ihm nicht zu behagen; bis jetzt wenigstens hat er sie hartnäckig verschmäht. Als beachtenswerth theile ich mit, daß die Behauptung der Alten, der Geko fresse sein eigenes Fell auf aus Neid gegen die Menschen, weil diese Haut ein treffliches Heilmittel gegen die fallende Sucht sei, auf thatsächlicher Beobachtung beruht. Mein Gefangener hat dies vor einigen Tagen wirklich gethan. Die Häutung begann auf dem Rücken und erstreckte sich von da nach Kopf und Hals, denjenigen Stellen, an welchen die Haut am längsten haften blieb. Sobald der Geko sich vollständig von dem alten, abgetragenen Ueberrocke befreit fühlte, erschnappte er denselben und würgte ihn nach und nach, anscheinend nicht ohne Anstrengung, hinunter.«

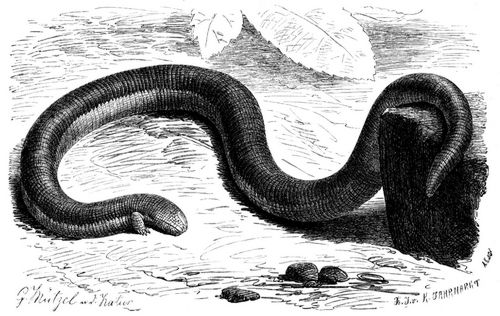

Als die am tiefsten stehenden, weil am wenigsten entwickelten Glieder der Ordnung dürfen wir die Ringelechsen oder Wühlen (Annulati) ansehen und der von ihnen gebildeten Unterordnung daher die letzte Stelle unter ihresgleichen anweisen.

Die äußere Gestalt der Wühlen ist nicht minder unbeständig als die der Echsen, der Leib aller walzenförmig, lang, mit Ausnahme weniger Arten, allenthalben gleich dick und anstatt der Schuppen mit einer derben, lederartigen Haut bekleidet, die durch Ringfurchen und vertiefte Längslinien welche die Ringe durchschneiden, in unzählige kleine, längliche Vierecke getheilt wird. Selten stehen zwischen diesen viereckigen Eindrücken der Haut größere, vielwinkelige Schilder, regelmäßig dagegen auf dem Kopfe größere Hautschilder. Eine Familie kennzeichnet sich durch das Vorhandensein der vorderen Gliedmaßen: bei anderen bemerkt man wenigstens noch Spuren der hinteren unter der Haut. Der Schwanz ist bei denen, welche Füße haben, lang, bei den fußlosen hingegen sehr dick. Ein Trommelfell ist bei keiner Wühle äußerlich sichtbar; die lidlosen Augen sind höchst unvollkommen, schimmern nur wie schwarze Punkte unter der allgemeinen Körperhaut, welche auch sie überzieht, hervor, und richten sich fast ganz nach oben; die Nasengänge münden gewöhnlich auf der Schnauzenspitze.

Bei Zergliederung der Wühlen stellt sich heraus, daß sie von den Echsen durch folgende Merkmale abweichen. Der Schädel ist lang, in der Mitte eingezogen, über der Schnauze stark gewölbt, dem Schädel eines fleischfressenden Säugethieres insofern einigermaßen ähnlich, als auf dem Scheitel längs der Mitte ein starker Knochenkamm steht und das Hinterhaupt von einer scharfen und breiten Knochenleiste überzogen wird. Der massige, hinten sehr erhöhte Unterkiefer nimmt an Länge kaum die Hälfte des ganzen Schädels ein; die Augenhöhle ist hinten offen und mit der Schläfengrube verschmolzen, das Schläfenbein mit dem Scheitel und mit dem Trommelbeine verbunden,[260] das Gaumengewölbe fast vollständig. Einige Wühlen haben ein Brustbein, anderen fehlt es gänzlich, während es bekanntlich allen übrigen Echsen zukommt. Zahlreiche kleine Zähne stehen auf und an den Kiefern, erstrecken sich aber, wie Wagler hervorhebt, nicht bis zum vorderen Augenwinkel, wie bei den Echsen es regelmäßig der Fall ist; Gaumenzähne fehlen allen bis jetzt bekannten Arten. Die Zunge ist kurz, breit und flach und wird von keiner Scheide umschlossen. Wie bei den Schlangen ist nur eine einzige Lunge entwickelt und die Luftröhre sehr verlängert.

Von den Schlangen unterscheiden sich die Wühlen dadurch, daß sie weder den Ober- noch den Unterkiefer seitlich ausdehnen können, weil die vorderen Astspitzen dieser und die Gesichtsknochen durch Nähte mit einander fest verbunden sind, sowie ferner durch die Zähne und durch ihre Zunge.

Die Unterordnung ist arm an Familien, Sippen und Arten, hat aber auf beiden Erdhälften ihre Vertreter. Von der Lebensweise der betreffenden Thiere wissen wir noch immer sehr wenig; streng genommen sind wir nur über die Sitten und Gewohnheiten der Mitglieder einer Sippe einigermaßen unterrichtet. Möglich, daß alle, wie diese, nach Art der Regenwürmer in der Erde wühlen, selten auf der Oberfläche erscheinen, am liebsten sich in Bauen der Termiten und Ameisen ansiedeln und hier Jagd auf die Larven gedachter Kerfe, vielleicht auch auf Regenwürmer machen. Von den fußlosen nimmt man an, daß sie ebensogut nach rück- als nach vorwärts zu kriechen vermögen: »eine Eigenheit«, sagt Wagler, »welche auch den Maulwürfen einigermaßen zukommt, deren Stelle sie in der Klasse der Kriechthiere offenbar vertreten. Außerdem sind ihnen die Netzwürmer vergleichbar, welche in der Erde leben und wühlen, lang und walzenförmig sind und deren dicke Haut ebenfalls von Quer- und Längsstreifen gegittert ist.«

Buchempfehlung

Gellert, Christian Fürchtegott

Die zärtlichen Schwestern. Ein Lustspiel in drei Aufzügen

Die beiden Schwestern Julchen und Lottchen werden umworben, die eine von dem reichen Damis, die andere liebt den armen Siegmund. Eine vorgetäuschte Erbschaft stellt die Beziehungen auf die Probe und zeigt, dass Edelmut und Wahrheit nicht mit Adel und Religion zu tun haben.

68 Seiten, 4.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Romantische Geschichten II. Zehn Erzählungen

Romantik! Das ist auch – aber eben nicht nur – eine Epoche. Wenn wir heute etwas romantisch finden oder nennen, schwingt darin die Sehnsucht und die Leidenschaft der jungen Autoren, die seit dem Ausklang des 18. Jahrhundert ihre Gefühlswelt gegen die von der Aufklärung geforderte Vernunft verteidigt haben. So sind vor 200 Jahren wundervolle Erzählungen entstanden. Sie handeln von der Suche nach einer verlorengegangenen Welt des Wunderbaren, sind melancholisch oder mythisch oder märchenhaft, jedenfalls aber romantisch - damals wie heute. Michael Holzinger hat für den zweiten Band eine weitere Sammlung von zehn romantischen Meistererzählungen zusammengestellt.

- Novalis Die Lehrlinge zu Sais

- Adelbert von Chamisso Adelberts Fabel

- Jean Paul Des Feldpredigers Schmelzle Reise nach Flätz

- Clemens Brentano Aus der Chronika eines fahrenden Schülers

- Friedrich de la Motte Fouqué Eine Geschichte vom Galgenmännlein

- E. T. A. Hoffmann Der goldne Topf

- Joseph von Eichendorff Das Marmorbild

- Ludwig Achim von Arnim Die Majoratsherren

- Ludwig Tieck Die Gemälde

- Wilhelm Hauff Die Bettlerin vom Pont des Arts

428 Seiten, 16.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum