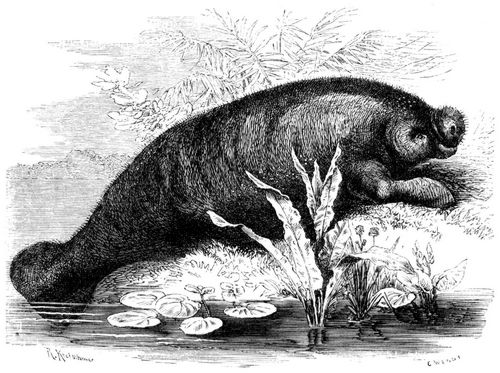

Lamantin (Manatus australis)

[664] Der Lamantin oder »Ochsenfisch« (Peixe boi) der Brasilianer, Apia der Indianer (Manatus australis, M. americanus), die am genauesten beobachtete Art, wird etwa 3 Meter lang und 200 bis 300 Kilogr. schwer; doch behaupten die Amerikaner, noch weit größere, fünf, ja selbst sechs Meter lange »Ochsenfische« gesehen zu haben. Eine fast völlig nackte Haut, welche kurze, etwa zwei Centimeter weit von einander stehende Borstenhaare trägt, bedeckt den Leib. Ihre Färbung ist ein ziemlich einförmiges Bläulichgrau, welches auf dem Rücken und den Seiten etwas mehr dunkelt als auf der Unterseite des Leibes. Die Borsten sehen gelblich aus.

Die ersten genaueren Angaben über das Thier verdanken wir Alexander von Humboldt. Bei einem drei Meter langen Lamantin, welchen er in Carrichana, am unteren Orinoko, zergliederte, fand er folgendes auf: Die mit einer sehr zarten Haut bekleidete, als Rüssel oder Fühler zum Betasten der vorliegenden Dinge dienende Oberlippe tritt sehr hervor, und die Mundhöhle, welche beim frisch getödteten Thiere auffallend warm ist, zeigt einen höchst eigenthümlichen Bau. Die Zunge ist fast unbeweglich; vor ihr aber befindet sich in jeder Kinnlade ein fleischiger Knopf und eine mit sehr harter Haut ausgekleidete Höhlung, welche ineinander passen. Schneidet man das Thier am Rücken auf, so erstaunt man über die Größe, Gestalt und Länge seiner Lunge; denn diese ist meterlang, hat ungemein große Zellen und gleicht ungeheueren Schwimmblasen, nimmt auch ungemein viel Luft auf. Der Magen ist in Fächer getheilt, der Darm über dreißig Meter lang.

Süd- und Mittelamerika sind die Heimat dieses Thieres, die Küstentheile des Atlantischen Meeres, namentlich die Buchten in der Nähe der Antillen und bei Cayenne, sein hauptsächlichster Aufenthalt. Humboldt beobachtete, daß sich die Lamantine im Meere gern auf Stellen aufhalten, wo es süße Quellen gibt, so z.B. einige Meilen von der Insel Cuba im Süden des Meerbusens von Jagua, wo so starke süße Quellen emporsprudeln, daß auch die Schiffer zuweilen hier Trinkwasser schöpfen. In Flüssen steigen sie weit aufwärts, und bei Ueberschwemmungen wandern sie auch in die Seen und Sümpfe. Gegenwärtig findet sich der Lamantin noch am häufigsten im Amazonenstrome, im Orinoko und in seinen Zuflüssen. »Abends«, so erzählt Humboldt, »kamen wir an der Mündung des Caño del Manati vorüber, so genannt wegen der ungeheueren Menge Lamantine oder Manatis, welche jährlich hier gefangen werden. Wir sahen das Wasser mit dem sehr stinkenden Kothe derselben bedeckt. Am Orinoko unterhalb der Wasserfälle, im Meta und im Apure sind sie sehr häufig.«

Die Lebensweise des Lamantin ist so ziemlich dieselbe, welche der Dujong führt. Einige Reisende haben angegeben, daß ersterer zuweilen aus dem Wasser herausgehe, um auf dem Lande zu weiden; aber schon im vorigen Jahrhundert haben andere dies aufs bestimmteste widerlegt. Er weidet nur das Gras ab, welches im Wasser selbst wächst. Da alle südlichen Ströme an ruhigen Stellen überaus reich an Wasserpflanzen aller Art sind, leidet er weder Noth, noch ist er genöthigt, weit umher zu schwimmen. Er frißt so viel, daß er Magen und Darmschlauch vollständig mit [664] Nahrung anfüllt, legt sich aber, nachdem er sich gesättigt hat, an seichten Stellen oft so nieder, daß er die Schnauze aus dem Wasser reckt, also nicht immer auf und nieder zu tauchen braucht, und verschläft so einige Stunden des Tages.

Während seines Wachseins sieht man ihn nur dann über dem Wasser, wenn er, um Luft zu holen, emporkommt; dies geschieht aber, trotz der großen Luftbehälter, sehr oft, und deshalb wohl bevorzugt er die seichteren Stellen in den Flüssen. Die Zeit der Paarung scheint noch nicht bekannt zu sein, und selbst über die Fortpflanzung schwanken die Nachrichten. Einige sagen, daß das Weibchen zwei Junge werfe, während andere nur von einem einzigen reden. Die Anhänglichkeit der Mutter an ihre Kinder wird gerühmt. An allen Orten, wo der Lamantin vorkommt, wird ihm eifrig nachgestellt. Sein Fleisch gilt zwar für ungesund und fiebererzeugend, ist aber sehr schmackhaft. Nach Humboldt ähnelt es mehr dem Fleische des Schweines als dem des Rindes. Eingesalzen und an der Sonne gedörrt, wird es für das ganze Jahr aufbewahrt; denn selbstverständlich erklären die Pfaffen dieses Säugethier für einen Fisch und erlauben deshalb den Genuß seines Fleisches während der Fastenzeit. Schon Gonzalo Oviedo rühmt letzteres und erzählt, daß er davon im Jahre 1531 einiges mit bis nach Spanien gebracht und es der Kaiserin vorgesetzt habe. »Es schmeckte allen so gut«, sagt er, »daß sie glaubten, sie äßen Fleisch aus England.« Die Guamos und Otomakos kennen kein besseres Gericht als Lamantinfleisch, und beschäftigen sich deshalb eifrig mit dem Fange dieser Seethiere. Dagegen behaupteten die Paoras, daß die Leute ihres Stammes unfehlbar stürben, wenn sie davon äßen, und verabscheuen deshalb das Thier so sehr, daß sie sich, als Bonpland eine Seekuh zerlegte, versteckten, um sie nicht anrühren zu müssen.

Die Jagd ist ziemlich einfach. Man nähert sich in einem Kahne dem Weideplatze der Lamantine und wartet, bis einer derselben zum Athmen emporkommt. Auf ihn schießt man entweder Pfeile ab, an denen Stricke und leichte Holzblöcke befestigt sind, welche später den Weg des Thieres [665] angeben, oder man harpunirt, tödtet und schlachtet ihn in dem kleinen Boote, welches man zu den Reisen auf südamerikanischen Flüssen benutzt. Letzteres geschieht oft mitten auf dem Flusse, und zwar so, daß man das Boot zu zwei Drittheilen mit Wasser füllt, es hierauf unter den Lamantin schiebt und sodann mit einer Kürbisflasche wieder ausschöpft. Am leichtesten fängt man das Thier gegen Ende der Ueberschwemmung, wenn es aus den Strömen in die umliegenden großen Seen und Sümpfe gerathen ist, und das Wasser in ihnen schnell fällt. Zur Zeit, als die Jesuiten den Missionen am unteren Orinoko vorstanden, kamen sie alle Jahre unterhalb des Apure zusammen, um mit den Indianern aus ihren Kirchspielen eine große Sirenenjagd anzustellen. Das Fett des erbeuteten Thieres, welches in den Kirchenlampen gebrannt oder auch zum Kochen benutzt wird, hat nicht den widrigen Geruch des Walfischthrans oder des Fettes anderer Seesäugethiere mit Spritzlöchern. Die dicke Haut wird in Streifen geschnitten und, wie die Streifen von Ochsenhaut, zu Stricken verwendet, welche jedoch im Wasser unbrauchbar sind, weil sie faulen. In den spanischen Ansiedelungen fertigt man aus dem Felle Peitschen zur Züchtigung der unglücklichen Sklaven und bezüglich der Indianer in den Missionen, welche zwar nach den Gesetzen als freie Menschen gehalten werden sollten, aber dennoch den Sklaven gleich geachtet werden.

Schon aus älteren Schriften erfahren wir, daß der Lamantin sich auch zähmen lasse. Martyr, ein Reisender, welcher im ersten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts starb, erzählt, daß ein Kazike auf der Insel San Domingo einen jungen, noch kleinen Fisch, welcher Manato heißt und im Meere gefangen wurde, in einen See setzen und ihm täglich Brod aus wälschem Korne geben ließ. »Er wurde allmählich sehr zahm, kam jedesmal herbei, wenn man ihn rief, fraß das Brod aus der Hand und ließ sich überall streicheln, trug auch einige Male Leute, welche sich auf ihn setzten, umher, wohin sie wollten, von einem Ufer zum anderen. Dieser freundliche und zahme Fisch wurde lange im See gehalten, zum großen Vergnügen eines jeden. Aus allen Theilen der Insel kamen Leute herbei, welche sehen wollten, wie er auf den Ruf ans Ufer kam und diejenigen, die sich auf seinen Rücken setzten, von einem Ufer zum anderen trug. Als aber einmal ein starkes Gewitter losbrach und viel Wasser von den Bergen in den See strömte, trat dieser aus und führte den Manato wieder ins Meer, wo er nicht mehr gesehen wurde.« Gomara, welcher unzweifelhaft dieselbe Geschichte erzählt, fügt noch hinzu, daß der Manato sechsundzwanzig Jahre in dem See Guaynabo gelebt habe und so groß wie ein Delfin geworden sei. Er kam auf den Ruf »Mato« herbei, kroch aufs Trockene bis zum Hause, um seine Speise zu bekommen, und dann wieder in den Teich zurück, begleitet von vielen Knaben, deren Gesang ihn erfreute. Einmal nahm er ihrer zehn zugleich auf seinen Rücken und trug sie von einem Ufer zum anderen, ohne zu tauchen. Als aber ein Spanier, welcher versuchen wollte, ob seine Haut so hart sei, wie man sagte, ihn herbeigerufen und mit einem Spieße geworfen hatte, ärgerte dies ihn, obgleich er nicht verwundet wurde, so sehr, daß er nicht mehr kam, wenn ebenso gekleidete Leute ihn riefen. Der »freundliche und zahme Fisch« wird genau beschrieben; man kann also nicht wohl zweifeln, daß von einem Manato erzählt wird.

Neuere Mittheilungen verschiedener Berichterstatter bestätigen die Wahrscheinlichkeit vorstehender Geschichten. Ein Herr Kappler, Besitzer der Pflanzung Albina in Surinam, beschäftigte sich vor einigen Jahren mit der Zähmung eines jungen Lamantins und schreibt darüber an Baron von Rosenberg, dem ich die Nachricht verdanke, das nachstehende: »Sobald ich das Thier bekam, ließ ich ungefähr hundert Meter von der Oberfläche eines in den Fluß mündenden Baches abschließen und setzte meinen Zögling dahinein. Derselbe nahm anfangs kein Futter, wohl aber Milch, welche ihm jedoch mit einiger Gewalt in das Maul geflößt werden mußte. Sobald er genug Milch getrunken hatte, schüttelte er mit dem Kopfe, worauf wir ihm Stücke reifer Bananen in das Maul schoben. Bei jeder Fütterung, morgens und abends um fünf Uhr, genoß das Thier einen halben Liter Milch und sechs bis acht kleine Bananen; die Fütterung selbst aber dauerte öfters drei Viertelstunden, weil der Lamantin selten wegschwamm, minutenlang im Wasser spielte, wieder zurückkam und aufs neue davoneilte. Er war zuletzt sehr zahm geworden, bekundete aber wenig [666] Verstand und hatte offenbar nur ein schwaches Gesicht und Gehör. Erschien ich an seinem Becken und trat ich ins Wasser, so kam er sogleich herbei, schnüffelte an meinen Beinen herum und kletterte, wenn ich mich setzte, auf meinen Schoß. Leider starb er nach siebzehnmonatlicher Gefangenschaft an Bord des Dampfers, welcher ihn nach England bringen sollte«. Im Jahre 1864 besaß der österreichische Konsul zu Portorico, Latimer, ein Pärchen lebender Manaten und hielt dieselben in einem größeren Becken oder wasserdichten Kasten, welcher an den Seiten einige Höhlungen hatte, sandte auch sie später nach England ab, war jedoch ebensowenig glücklich wie Kappler. Endlich erfahren wir durch Dr. Cunningham, daß man seit dem Jahre 1867 zwei Manaten in einem Wasserbecken des öffentlichen Gartens zu Rio de Janeiro gefangen hält, und zwar in Gesellschaft mit verschiedenen Jacarés oder Kaimans und einer Anzahl von Wasservögeln. Die Manaten waren im Jahre 1870 etwa anderthalb Meter lang und befanden sich augenscheinlich vollkommen wohl in dem ihnen angewiesenen beschränkten Raume. Der eine bekundete eine absonderliche Vorliebe für die Gesellschaft eines gefangenen Schwanes, welcher sich auch seinerseits an den sonderbaren Gesellen gewöhnt hatte, und folgte demselben so getreulich nach, daß die regelmäßigen Besucher des Gartens stets wußten, wo sie die Sirene zu suchen hatten. Dieser Lamantin war nach und nach so zahm geworden, daß er oft herbeikam, wenn man ihm Gras auf die Oberfläche des Wassers warf, seine absonderlich beborsteten Lippen aus dem Wasser herausstreckte und das ihm dargebotene Futter aus den Händen der Leute nahm. Cunningham sah ihn auch wiederholt das Gras an den Seiten des Beckens abweiden, wobei er sich mit dem Kopfe und dem Vordertheile seines Leibes über das Wasser erhob, mittels einer seiner Flossen auf einen Stein oder den Rand des Beckens stützte, derart in derselben Lage erhielt und nunmehr langsam weiter bewegte, um das ihm erreichbare Gras abzuweiden. Zeitungsnachrichten zufolge soll neuerdings ein Lamantin lebend nach England gelangt sein.

Buchempfehlung

Stifter, Adalbert

Die Mappe meines Urgroßvaters

Der Erzähler findet das Tagebuch seines Urgroßvaters, der sich als Arzt im böhmischen Hinterland niedergelassen hatte und nach einem gescheiterten Selbstmordversuch begann, dieses Tagebuch zu schreiben. Stifter arbeitete gut zwei Jahrzehnte an dieser Erzählung, die er sein »Lieblingskind« nannte.

156 Seiten, 6.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Sturm und Drang. Sechs Erzählungen

Zwischen 1765 und 1785 geht ein Ruck durch die deutsche Literatur. Sehr junge Autoren lehnen sich auf gegen den belehrenden Charakter der - die damalige Geisteskultur beherrschenden - Aufklärung. Mit Fantasie und Gemütskraft stürmen und drängen sie gegen die Moralvorstellungen des Feudalsystems, setzen Gefühl vor Verstand und fordern die Selbstständigkeit des Originalgenies. Michael Holzinger hat sechs eindrucksvolle Erzählungen von wütenden, jungen Männern des 18. Jahrhunderts ausgewählt.

- Jakob Michael Reinhold Lenz Zerbin oder Die neuere Philosophie

- Johann Karl Wezel Silvans Bibliothek oder die gelehrten Abenteuer

- Karl Philipp Moritz Andreas Hartknopf. Eine Allegorie

- Friedrich Schiller Der Geisterseher

- Johann Wolfgang Goethe Die Leiden des jungen Werther

- Friedrich Maximilian Klinger Fausts Leben, Taten und Höllenfahrt

468 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum