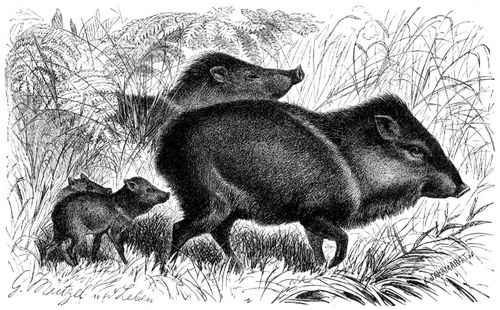

Bisamschwein (Dicotyles labiatus)

[562] Die zweite Art der Gruppe, das Bisamschwein, Tagnicati, Taititu, Kairuni, Poinka, Ipuré usw. der Eingeborenen (Dicotyles labiatus, Sus labiatus und albirostris, Dicotyles albirostris), ist merklich größer, einschließlich des 5 Centim. messenden Schwanzstummels 1,1 Meter lang und an der Schulter 40 bis 45 Centim. hoch, von dem Verwandten durch einen großen weißen Fleck am Unterkiefer auch in der Färbung auffallend unterschieden. Die übrigen Borsten, welche dick, eckig und hart sind, dünn stehen und nur ein lockeres, am Hinterkopfe und längs des Rückens mehr oder weniger verlängertes Kleid bilden, haben graulich schwarze Färbung und in ihrer Mitte eine röthlichgelbe Binde, welche jedoch kaum zur Wirkung gelangt; die Gesammtfärbung ist daher ein am ganzen Leibe ziemlich gleichmäßiges Grauschwarz, von welchem der lichte Wangenfleck lebhaft absticht.

In allen waldreichen Gegenden Südamerikas, bis gegen tausend Meter über dem Meere, sind die Nabel-wie die Bisamschweine gewöhnliche Erscheinungen. In zahlreichen, zuweilen hunderte zählenden Trupps, unter Leitung der stärksten Eber ihrer Art, durchziehen die Bisamschweine, in schwächeren, aus zehn bis funfzehn Stück bestehenden Rudeln ihre Verwandten, die Pekaris, die Wälder, täglich den Aufenthaltsort ändernd und eigentlich immer auf der Wanderschaft[562] begriffen. Nach Renggers Versicherung kann man ihnen tagelang folgen, ohne sie zu sehen. »Bei ihren Zügen«, sagt dieser Forscher, »hält sie weder das offene Feld, welches sie sonst nur selten besuchen, noch das Wasser auf. Kommen sie zu einem Felde, so durchschneiden sie dasselbe im vollen Laufe; stoßen sie auf einen Fluß oder Strom, so stehen sie keinen Augenblick an, ihn zu überschwimmen. Ich sah sie über den Paraguayfluß setzen an einer Stelle, wo er mehr als eine halbe Stunde breit war. Das Rudel selbst zieht in dichtem Gedränge, die männlichen Thiere voran, jedes Mutterschwein mit seinen Jungen hinter sich. Man erkennt es schon von weitem durch das Gehör, und zwar nicht bloß wegen der dumpfen, rauhen Laute, welche die Thiere von sich geben, sondern noch mehr, weil sie ungestüm das Gebüsch auf ihrem Wege zerknicken.« Bonpland wurde einmal von seinem indianischen Führer beim Pflanzensuchen gebeten, sich hinter einem Baume zu verstecken, weil der Begleiter befürchtete, daß unser Forscher von einem Rudel dieser Schweine zu Boden geworfen werden möchte.

Die Eingeborenen versicherten Humboldt, daß sich selbst der Jaguar im Walde scheue, unter ein Rudel Pekaris zu gerathen, und sich, um nicht erdrückt zu werden, vor ihnen regelmäßig hinter einen Baum flüchte.

Die Nabelschweine gehen bei Tage und bei Nacht ihrem Fraße nach, und der Mangel an geeigneter Nahrung ist es wohl auch, welcher sie zu größeren Wanderungen zwingt. Baumfrüchte aller Art und Wurzeln bilden ihre Aesung. Ihr Gebiß ist so kräftig, daß sie, laut Schomburgk, mit der größten Leichtigkeit selbst die härtesten Palmensamen zu öffnen vermögen. In bewohnten Gegenden brechen sie häufig in die Pflanzungen ein und zerstören die Felder. Neben pflanzlicher Nahrung sollen sie auch Schlangen, Eidechsen, Würmer und Larven fressen.

In ihren Bewegungen und ihrem Wesen ähneln sie unseren Wildschweinen, zeigen aber weder die Gefräßigkeit, noch die Unreinlichkeit derselben, fressen nie mehr, als sie bedürfen, und suchen bloß während der größten Hitze, und auch dann nur Pfützen auf, um sich in ihnen zu suhlen. Bei Tage verbergen sie sich gern in hohlen Stämmen oder zwischen losen Wurzeln großer Bäume; wenn sie gejagt werden, flüchten sie sich stets nach solchen Schlupfwinkeln. Ihre Sinne sind schwach, ihre geistigen Fähigkeiten gering. Gehör und Geruch scheinen am besten [563] ausgebildet zu sein. Das Gesicht ist schlecht. Von scharfem Verstand hat man wenig bei ihnen bemerkt; dagegen bethätigen sie die Rachelust ihres Geschlechts in unbeschränkter Weise.

Mehrere Reisende haben Wunderdinge von der Kühnheit der Pekaris erzählt. »Beständig wüthend, höchst jähzornig«, sagt Wood, »ist der Pekari einer der beachtenswerthesten Gegner, welchen es für den Menschen oder für ein Raubthier gibt; denn Furcht ist ein Gefühl, welches jenes Geschöpf nicht kennt, vielleicht weil sein Verstand auf einer zu niederen Stufe steht und es unfähig ist, eine Gefahr zu begreifen. So harmlos das Bisamschwein, mit anderen Mitgliedern seiner Familie verglichen, auch ist, so unbedeutend seine Bewaffnung erscheint, so gut weiß es die äußerst scharfen Zähne zu benutzen. Es scheint, daß kein einziges Thier im Stande ist, dem vereinigten Angriff der Pekaris zu widerstehen. Selbst der Jaguar wird gezwungen, den Kampf aufzugeben, und muß flüchten, sobald ihn eine Herde Pekaris umringt und angreift.« Schomburgk, dessen Mittheilungen im allgemeinen durchaus verläßlich sind, unterstützt derartige Behauptungen. »Als wir«, so erzählt er, »eine der waldigen Oasen durchschritten, hörte ich in der Ferne ein eigenthümliches Getöse, welches ganz dem Gelärm galoppirender Pferde zu vergleichen war und uns immer näher zu kommen schien. Mit dem Ausrufe: Poinka! spannten die Indianer ihre Flinten und Bogen und erwarteten die Annäherung der Lärmmacher, welche sich auch bald als eine unzählbare Herde von Bisamschweinen erwiesen. Sobald diese uns erblickten, hielten sie einen Augenblick in ihrer wilden Eile an, stießen dann ein dem Grunzen unserer Schweine ähnelndes Geschrei aus und schickten sich nun zur Flucht an. Unter schrecklichem Zähneklappern und Knirschen stürzte das Heer an uns vorüber. Erstaunt und gefesselt durch diese merkwürdige Unterbrechung unserer so lautlosen Reise, hatte ich im ersten Augenblicke selbst unter sie zu schießen vergessen und wollte, da ich keinen Schuß von meinen Begleitern hatte fallen hören, eben das versäumte nachholen, als mir der zunächst stehende Indianer das Gewehr wegzog. Dies vermehrte mein Staunen noch mehr; bald aber sollte sich mir das Räthsel lösen. Als die Hauptmasse der Herde an uns vorüber war, und die Nachzügler sich näherten, wurden Gewehre und Bogen in Thätigkeit gesetzt, so daß wir vier Stück in unsere Gewalt bekamen. Merkwürdigerweise verhielten sich unsere Hunde bei diesem Vorübermarsche ebenso ruhig wie wir und hatten sich auf die Erde niedergelegt. Die Indianer erzählten mir jetzt, daß es meist mit der größten Gefahr verbunden sei, in die Mitte einer solchen Herde zu schießen, indem sich die Thiere dann nach allen Richtungen hin zerstreuten und auf einer solchen Flucht jeden, ihnen in den Weg kommenden lebendigen Gegenstand niederrissen und mit ihren Hauern vernichteten. Hamlet, welcher während des Vorüberzuges der erzürnten Menge zitternd und bebend neben mir gestanden, bekräftigte diese Aussage durch die Versicherung, daß sein Vater auf diese Weise ums Leben gekommen sei, da er an einer Wunde, welche er von einem Kairuni erhalten, nachdem er in die Mitte einer solchen flüchtigen Herde geschossen, habe sterben müssen. Werde dagegen unter die Nachzügler geschossen, so setze die Hauptmasse ihren Lauf unbekümmert fort.« Wie Schomburgk an einer anderen Stelle seines Werkes mittheilt, wird die Jagd der Nabelschweine von den Indianern mehr als jede andere betrieben, weil sie stets am ergiebigsten ausfällt. Die Hunde, welche man dabei verwendet, sind besonders darauf abgerichtet, und dies ist um so nothwendiger, als beide Bisamschweinarten eine unauslöschliche Feindschaft gegen jene hegen. »Die Abrichtung der Hunde besteht darin, daß sie beim Zusammentreffen mit einer Herde dieser Thiere ein Stück von den Nachzüglern abdrängen und so lange zu umstellen suchen müssen, bis der Jäger herankommt und es niederschießt. Sowie das eine erlegt ist, eilen die Hunde der Herde wieder nach und drängen ein zweites, drittes und viertes Stück ab. Begegnet der Jäger Bisamschweinen, ohne daß er die Hunde bei sich hat, so sucht er an die Herde sich anzuschleichen, ersteigt einen Baum und ahmt das Gebell eines Hundes nach. Kaum haben die Thiere den Ton gehört, so stürzen sie mit aufgesträubten Borsten auf den Baum zu, von welchem die Stimme ihres Erbfeindes erschallt, und umzingeln ihn unter wildem Grunzen und Zähneknirschen. Ist der Jäger mit Bogen und Pfeil bewaffnet, so kann er mehrere erlegen, bevor die Herde die Flucht ergreift; [564] hat er jedoch eine Flinte, so verscheucht jene schon der Knall des ersten Schusses. Der Jäger springt dann schnell vom Baume und sucht den flüchtigen zuvorzukommen, um dasselbe Verfahren von neuem zu beginnen. Noch wüthend von der Störung, stürzen sie abermals auf den Baum zu, doch nur, um wieder eins aus ihrer Mitte zu verlieren. Dann und wann nimmt solche Jagd allerdings einen unglücklichen Ausgang; wenigstens war dies der Fall bei einem Arawak, welcher ebenfalls einer Herde ohne Hunde begegnet war und durch Nachahmung des Gebelles die wüthenden Schweine unter dem Baume versammelt hatte. Als er eben sein Gewehr abschießen will, bricht der Ast, auf welchem er sitzt; beim Herabfallen ergreift er glücklicherweise noch einen der untersten, an dem er nun herabhängt; seine Füße können aber von der erbosten Schar erreicht und zerfleischt werden. Die Schmerzen steigern seine Kräfte, und es gelingt ihm, sich auf den Ast emporzuschwingen. Jetzt läßt das wilde Heer seine Wuth an dem herabgefallenen Gewehre aus, dessen Kolben es vollständig zerbeißt, bis es endlich seinen Weg fortsetzt. Unter unsäglichen Schmerzen und Anstrengungen gelingt es dem unglücklichen Waidmanne, kriechend seine Niederlassung zu erreichen. Sind die Hunde zu hitzig und dringen sie in die Mitte der Herde ein, so wartet ihrer fast immer sicherer Tod, da sie meist mit aufgerissenem Bauche auf dem Schlachtfelde liegen bleiben. Ein gleiches Schicksal soll auch dem Puma und Jaguar werden, wenn sie in die Herde einbrechen; beide aber scheinen die Gefahr zu kennen und folgen daher den Scharen gewöhnlich in der Ferne, um die Nachzügler zu überfallen. Lauten Jubel erregt es jedesmal unter einer Jagdgesellschaft, wenn es gelingt, eine Bisamschweinherde in einen Fluß zu treiben. Obschon der Pekari schwimmt, bewegt er sich doch nur langsam und unbeholfen im Wasser und wird somit eine leichte Beute seiner Verfolger. Sobald die Thiere in das Wasser treten, springen ihnen die Indianer mit einem starken Prügel nach und schlagen sie ein-, höchstens zweimal auf den Rüssel; der zweite Schlag tödtet sie sicher. Ruhig lassen sie dann das erlegte Stück schwimmen, um noch einigen den tödtlichen Schlag beizubringen, und erst wenn dies nicht mehr möglich, fischen sie die Todten auf.« In Woods Naturgeschichte findet man noch folgende Münchhausiade angegeben: Wenn der Jäger ausgekundschaftet hat, daß ein Rudel Pekaris in einen hohlen Baum gekrochen ist und dort der Ruhe pflegt, nähert er sich und erschießt den Wachposten, welcher regelmäßig ausgestellt wird. Sobald die Schildwache getödtet ist, wird sie durch eine andere ersetzt; der Jäger erlegt auch diese, und so kann er die ganze Familie nach und nach umbringen!

Humboldt und Rengger wissen nichts von solchen Geschichten. »Die Bisamschweine«, sagt letzterer, »werden theils ihres Fleisches wegen, theils auch des Schadens halber, den sie in den Pflanzungen anrichten, häufig gejagt. Man sucht sie gewöhnlich mit Hunden in den Wäldern auf und tödtet sie mit Schüssen oder Lanzenstichen. Es ist lange nicht so gefährlich, wie man gesagt hat, Trupps dieser Thiere anzugreifen. Wohl mag hier und da ein unbesonnener Jäger einige Wunden davongetragen haben, wenn er sich allein und zu Fuße einem starken Rudel entgegenstellte; jagt man sie aber mit Hunden, und greift man sie nur von der Seite oder von hinten an, so ist für den Jäger keine Gefahr vorhanden, da sie so schnell als möglich davoneilen und sich höchstens gegen schwache Hunde vertheidigen. Fallen sie oft in eine Pflanzung ein, so gräbt man auf der Seite, wo sie dieselbe zu verlassen pflegen, eine breite, bis drei Meter tiefe Grube, wartet, bis sie erscheinen, und jagt sie dann mit Hunden und unter Geschrei auf die Grube zu, welche, wenn das Rudel stark ist, zuweilen bis zur Hälfte mit ihnen angefüllt wird. Ich sah auf einem Landgute neunundzwanzig Stück in ein Loch herabstürzen und darin durch die Lanzen der Jäger ihren Tod finden. Diejenigen, welche sich in den Urwäldern unter Baumwurzeln verborgen haben, treibt man mit Rauch heraus. Wir tödteten einmal funfzehn Stück auf diese Weise. Die Indianer fangen die Bisamschweine in Schlingen.«

Die Sau wirft gewöhnlich ein einziges, in seltenen Fällen zwei Junge, welche vielleicht schon am ersten Tage, sicherlich aber sehr kurz nach ihrer Geburt, der Mutter überall hin folgen und, anstatt zu grunzen, fast wie Ziegen schreien. Sie lassen sich ohne Mühe zähmen und werden, wenn man [565] sie gut behandelt, zu eigentlichen Hausthieren. »Der Pekari«, sagt Humboldt, »den man im Hause aufzieht, wird so zahm wie unser Schwein und Reh, und sein sanftes Wesen erinnert an die anatomisch nachgewiesene Aehnlichkeit seines Baues mit dem der Wiederkäuer.« Ihr Hang zur Freiheit verschwindet, wie Rengger versichert, gänzlich, und an dessen Stelle tritt die größte Anhänglichkeit an den neuen Wohnort und an die dortigen Hausthiere und Menschen. »Der Pekari entfernt sich, wenn er allein ist, nie lange von der Wohnung. Er verträgt sich gut mit den übrigen Hausthieren und spielt zuweilen mit ihnen; besonders aber ist er den Menschen zugethan, unter denen er lebt. Er weilt häufig gern in ihrer Nähe, sucht sie auf, wenn er sie einige Zeit lang nicht gesehen hat, drückt beim Wiedersehen durch Entgegenspringen und Schreien seine Freude aus, hört auf ihre Stimme, wenn er sie rufen hört, und begleitet sie tagelang in Wald und Feld. Fremde, welche sich der Wohnung seines Herrn nähern, kündigt er durch Grunzen und Sträuben seiner Haare an. Auf fremde Hunde, falls diese nicht zu groß sind, geht er sogleich los, greift sie an und versetzt ihnen zuweilen mit den Eckzähnen tüchtige Wunden, welche er nicht nach Art des Wildschweines durch Stoßen, sondern durch eigentliches Beißen beibringt.« Schomburgk und Wallis bestätigen und erweitern diese Angaben. »Gezähmte Pekaris«, so schreibt mir letzterer, »fand ich sehr zuthunlich, auch gegen den eintretenden Fremden, welchen sie freilich zunächst neugierig beschnüffeln. Durch Knurren geben sie ihre Freundschaftsversicherungen zu erkennen und legen sich vor den Füßen nieder, um geliebkost zu werden.« Nach Schomburgk läßt sich der Pekari weit schwerer zähmen als der Taititu, welcher seinem Herrn wie ein Hund auf Schritt und Tritt folgt, jedoch nach jedem beißt, welcher seine Gunst verscherzt oder sie nicht zu erwerben verstanden hat. Unter allen gezähmten Hausthieren der indianischen Niederlassungen bekundeten sie bei Schomburgks Erscheinen die größte Bestürzung, zugleich aber auch einen hohen Grad von Zorn, indem sie ihre Rückenborsten sträubten und ein eigenthümliches Schnaufen ausstießen, wie sie es jedesmal hören lassen, wenn sie einen fremden Gegenstand erblicken. Es vergingen immer mehrere Tage, bevor sie sich an die Fremdlinge gewöhnt hatten. Ihre angeborene Feindschaft gegen die Hunde legen sie auch in der Gefangenschaft nicht ab. »Vertrugen sie sich schon nicht mit den in dem Dorfe befindlichen Hunden«, versichert unser Gewährsmann, »und bissen sie, sobald diese in ihre Nähe kamen, auf sie ein, so ließen sie ihre Wuth und Feindschaft an den unserigen in verdoppeltem Maße aus.«

Nach Europa kommen lebende Pekaris in erheblicher, lebende Bisamschweine in geringerer Anzahl. Beide ertragen unser Klima verhältnismäßig gut, haben sich auch wiederholt bei uns fortgepflanzt. Man erhält sie bei gewöhnlichem Schweinefutter mehrere Jahre. Von ihrer Freundschaft zu dem Menschen habe ich bisher noch nichts bemerken können. Alle Gefangenen, welche ich sah oder pflegte, waren bissige, jähzornige Geschöpfe, welche sich auch dem Wärter gegenüber sehr rauflustig zeigten. Es mag sein, daß die meisten Bisamschweine unterwegs nicht besonders gut behandelt und deshalb gereizt worden sind; die eigentliche Ursache ihres unwirschen Gebarens aber liegt tiefer, in ihrem Wesen selbst, begründet. Bei ihnen gewährter Freiheit mögen sie sich liebenswürdig zeigen, im engeren Gewahrsam erweisen sie sich im Gegentheile als widerwärtige, weil aufbrausende, boshafte, rachsüchtige und tückische Geschöpfe, welche alle erfahrenen Wärter weit mehr fürchten als die großen und starken Familiengenossen.

Das Fell der Nabelschweine wird hauptsächlich zu Säcken und Riemen benutzt, das Fleisch hingegen von dem ärmeren Volke gegessen. Es hat einen angenehmen Geschmack, welcher aber mit dem des Schweinefleisches keine Aehnlichkeit hat. Auch findet sich anstatt des Speckes nur eine dünne Lage von Fett. Ist das Bisamschwein vor seinem Tode lange gehetzt worden, so nimmt das Fleisch den Geruch der Rückendrüse an, falls man diese nicht bald herausschneidet; sonst aber kann man, außer der Brunstzeit wenigstens, das getödtete Thier in seiner Haut erkalten lassen, ohne daß sich dieser Geruch im Fleische wahrnehmen läßt.

Buchempfehlung

Stramm, August

Gedichte

Wenige Wochen vor seinem Tode äußerte Stramm in einem Brief an seinen Verleger Herwarth Walden die Absicht, seine Gedichte aus der Kriegszeit zu sammeln und ihnen den Titel »Tropfblut« zu geben. Walden nutzte diesen Titel dann jedoch für eine Nachlaßausgabe, die nach anderen Kriterien zusammengestellt wurde. – Hier sind, dem ursprünglichen Plan folgend, unter dem Titel »Tropfblut« die zwischen November 1914 und April 1915 entstandenen Gedichte in der Reihenfolge, in der sie 1915 in Waldens Zeitschrift »Der Sturm« erschienen sind, versammelt. Der Ausgabe beigegeben sind die Gedichte »Die Menscheit« und »Weltwehe«, so wie die Sammlung »Du. Liebesgedichte«, die bereits vor Stramms Kriegsteilnahme in »Der Sturm« veröffentlicht wurden.

50 Seiten, 4.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Biedermeier II. Sieben Erzählungen

Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Michael Holzinger hat für den zweiten Band sieben weitere Meistererzählungen ausgewählt.

- Annette von Droste-Hülshoff Ledwina

- Franz Grillparzer Das Kloster bei Sendomir

- Friedrich Hebbel Schnock

- Eduard Mörike Der Schatz

- Georg Weerth Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski

- Jeremias Gotthelf Das Erdbeerimareili

- Berthold Auerbach Lucifer

432 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum