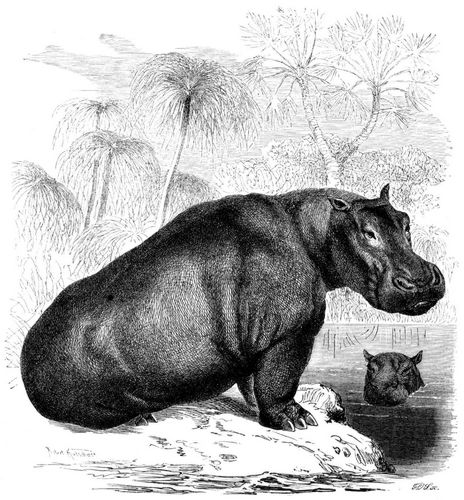

Nilpferd (Hippopotamus amphibius)

[570] Ungleich plumper noch als Elefant und Nashorn ist das Nil- oder Flußpferd, Djamús el Bahhr und Äésiet der Sudanesen, Gomari der amharisch redenden Abessinier, Robi der Galla, Omfobo der Sulu, Jhubu der Betschuanen usw. (Hippopotamus amphibius, H. australis), neben einem kleineren Verwandten, dem noch wenig bekannten liberischen Flußpferde (Hippopotamus liberiensis), der einzige noch lebende Vertreter einer besonderen Familie, welcher Illiger den Namen der Plump- oder Feistthiere (Obesa) gegeben hat. Viel richtiger als die Griechen, deren Namen wir übersetzten, richtiger auch als die Araber, deren Namen »Djamús el Bahhr«, Wasserbüffel, bedeutet, bezeichneten die alten Egypter den ungeschlachten Riesen, welcher bei ihnen »Flußschwein« genannt wurde; denn, wenn überhaupt, nur mit den Schweinen darf der »Behemot« der Bibel verglichen werden.

Bei einer rein äußerlichen Betrachtung unterscheidet mehr als alles übrige der Kopf das Nilpferd von anderen Säugethieren. Ihn kennzeichnen die fast viereckige Gestalt, die kleinen Ohren und Augen sowie die schief gegen einander gestellten, großen, bogig schlitzförmigen Nasenlöcher, die mit den übrigen Sinneswerkzeugen die höchsten Punkte einer Fläche bilden, in welche Stirn und Gesichtstheil muldig sich einsenken; ihn kennzeichnet ebenso die unförmliche Schnauze, deren glatter und dicker, hinten auch ziemlich schmaler Obertheil vorn sich verbreitert und erhebt, hierauf aber in Gestalt der dicken Oberlippe seitlich tief herabfällt, das scheusliche Maul allseitig deckend [570] und schließend.

Der Hals ist kurz und kräftig, der Leib zwar gestreckt, zugleich aber über alles gewohnte Maß verdickt, daher ungemein plump, der Rücken am Kreuze höher als am Widerriste, in der Mitte eingebogen, der Bauch voll und rund, in seiner Mitte so tief herab gesenkt, daß er beim Gehen auf schlammigem Grunde den Boden berührt, der Schwanz kurz und dünn, gegen die Spitze hin seitlich zusammengedrückt; die unverhältnismäßig kurzen, formlosen Beine haben breite, vorn und hinten vierhufige Füße, deren durch kurze Schwimmhäute verbundenen Zehen sämmtlich nach vorn gerichtet sind. Nur an der Schwanzspitze stehen kurze, drahtähnliche Borsten; im übrigen bemerkt man auf der über zwei Centimeter dicken Haut, welche zumal am Halse und vorn an der Brust einige tiefe Falten bildet, höchst spärlich kurze, borstenartige Haare. Durch sich kreuzende Furchen wird die Haut in schuppenartige Felder getheilt, welche bald größer, bald kleiner sind. Ihre Färbung ist ein eigenthümliches Kupferbraun, welches auf der Oberseite mehr in das Schmutzigdunkelrothe, auf der Unterseite mehr in das Hellpurpurbräunliche übergeht. Ziemlich regelmäßig gestellte bräunliche und bläuliche Flecken geben der sonst einförmigen Masse eine gewisse Abwechselung. Uebrigens verändert sich die Färbung, je nachdem das Nilpferd trocken oder naß ist. Wenn es eben dem Wasser entsteigt, erscheint sein Obertheil bräunlichblau und der Untertheil fast fleischfarben, wogegen es, wenn die Haut trocknet, dunkler, fast schwarzbraun oder schieferfarben, oder, wenn ihm die Sonne auf den Rücken scheint, gleichförmig bläulichgrau aussieht. Schweinfurth traf mehrmals sehr lichtgefärbte, Kirk fast weiße und gefleckte Stücke sowie auch solche an, bei denen nur die Füße weiß waren. Die Haargefäße der Haut schwitzen, wenn das Thier längere Zeit außerhalb des Wassers sich aufhält oder erregt wird, eine dünnflüssige, blutige Absonderung aus. Die Gesammtlänge eines vollkommen er wachsenen männlichen Nilpferdes beträgt, einschließlich des 45 Centim. langen Schwanzes, 4,2 bis 4,5 Meter, bei höchstens 1,5 Meter Schulterhöhe; das Gewicht eines solchen Riesen mag bis 2500 Kilogr. erreichen.

Das Gebiß des Nilpferdes unterscheidet sich von dem der Schweine, mit welchem es am meisten übereinstimmt, weniger durch die Anzahl als durch die Bildung der Zähne. In jeder Kieferhälfte stehen zwei Schneidezähne, ein Eckzahn und sieben Backenzähne; das Gebiß besteht demnach aus vierzig Zähnen. Die beiden mittleren, durch eine Lücke von einander getrennten Schneidezähne der Unterkiefer sind bedeutend größer als die seitlichen, in gewissem Sinne Eckzähnen zu vergleichen, jedoch wagerecht gestellt, die des Oberkiefers, deren mittleres Paar durch eine noch größere Lücke getrennt wird, kleiner, gekrümmt und senkrecht gestellt, die Eckzähne des Unterkiefers, riesige Hauer, welche vier bis sechs Kilogramm an Gewicht erreichen können, dreiseitig, halbkreisförmig gebogen, an der Spitze schief abgeschnitten und mit tiefen Längsfurchen [571] gezeichnet, die oberen, nach unten gerichteten merklich kürzer und schwächer, aber ebenfalls gekrümmt und schief abgestutzt, die Backenzähne, von denen der erste im Alter auszufallen pflegt, und welche von vorn nach hinten an Größe zunehmen, kegelförmig oder gefurcht, der vierte bis sechste von ihnen mit vier Höckern versehen, deren Kauflächen bei Abnutzung kleeblattartige Zeichnungen erkennen lassen usw.

Das Geripp ist außerordentlich massig in allen seinen Theilen, der Schädel fast vierseitig, flach und niedergedrückt, der Hirntheil klein, die Augenhöhle vom Stirnbeine und Jochbogen hoch umrandet, das übrige Knochengerüste dick, plump und schwer. Unter den inneren Theilen fällt besonders der vierfach getheilte Magen auf.

Das Nilpferd war den Alten wohl bekannt, wie uns die egyptischen Denkmäler und die Bibel, die Schriften der Griechen und der Römer zur Genüge beweisen. »Das Flußpferd«, so schreibt mir mein gelehrter Freund Dümichen, »wird in den egyptischen Schriften nicht Nilpferd, sondern Flußschwein genannt: ›Rer‹, d.h. das sich wälzende Thier, womit man ebenso das sich im [572] Wasser wie im Kothe wälzende, das Nilpferd wie das Schwein bezeichnete. Nach den Darstellungen und Inschriften zu schließen, muß in alten Zeiten das Flußpferd im egyptischen Nile sehr häufig gewesen sein. Die Jagd auf dieses Thier gehörte zu den beliebtesten Vergnügungen des vornehmen Egypters. Wiederholt finden sich an den Wänden der Gräber, namentlich der des alten Reiches, Darstellungen, welche uns in anschaulichem Bilde vorführen, wie man diesen Wasserriesen zu Leibe ging, indem man sie theils mit Harpunen erlegte, theils mittels Metallhaken, welche an zwei oder drei Stricken befestigt waren, sich ihrer bemächtigte.« Die Bibel nennt das Flußpferd Behemot und sagt von ihm, daß seine Knochen fest seien wie Erz und die Gebeine wie eiserne Stäbe, daß er gern im Schatten des Rohres und im Schlamme verborgen liege, von den Bachweiden gedeckt werde, den Strom in sich schlucke und sich dünken ließe, als wolle er den Jordan mit seinem Maule ausschöpfen. Griechische und römische Schriftsteller, von Herodot an bis zu Plinius, gedenken seiner oft, beschreiben ihn, so gut sie können und schildern, richtiger noch, seine Sitten und Gewohnheiten. Alle späteren Schriftsteller stützen sich zumeist auf die Berichte der Alten, und erst Geßner fügt, nach Belons Angaben, neues hinzu, ohne jedoch damit die aus wahren und falschen Angaben zusammengesetzte Naturgeschichte des Thieres zu klären.

Gegenwärtig muß man schon ziemlich tief in das Innere Afrikas eindringen, ehe man den Thiergestalten begegnet, welche ich zurückgelassene aus der märchenhaften Vorzeit nannte. Namentlich an dem heiligsten Strome sind die altberühmten Thiere weit nach dem Herzen des Erdtheiles und nach den Jugendländern des Stromes, »welcher seine Quellen verbirgt«, gezogen. Erst wenn man in das tiefe Innere kommt, werden die viertausend Jahre alten Bilder der Heiligen Schrift auf den Tempeln Egyptens lebendig: dort finden sich heute noch wie vor Jahrtausenden dieselben Thiere unter den sich gleich gebliebenen Menschen; dort begegnen wir neben dem Pavian und dem Krokodil, dem heiligen Ibis und dem Tantalus jenen übrig gebliebenen: dem Elefanten, dem Nashorn und dem Nilpferde. Wo der Mensch zur unbedingten Herrschaft gelangt ist, sind letztere der furchtbaren Feuerwaffe erlegen; da, wo ihn nur die Lanze oder der Bogen bewehrt, stehen sie ihm heute noch feindlich gegenüber. Noch im Sommer des Jahres 1600 konnte der neapolitanische Arzt Zerenghi in der Nähe von Damiât, also am Ausflusse des einen Nilarmes, zwei Flußpferde in Fallgruben fangen und so ihre Haut erbeuten, welche dann nach Rom gebracht wurde, wie früher die lebenden Vorfahren des Unthieres. Gegenwärtig ist das Nilpferd in ganz Egypten und auch in Nubien, wo es Rüppell noch anfangs dieses Jahrhunderts in ziemlicher Anzahl traf, ausgerottet worden; denn nur höchst selten schwimmt es unter die Gebirgskette Rherri, welche als die Südgrenze des Sonnenlandes gilt, im Strome hinab. Anders ist es im Ostsudân. Erst hier zeigt sich überhaupt Afrika in seiner wahren Gestalt, und hier beherbergen die Wälder und die Ströme die eigentlich merkwürdigen Geschöpfe. In allen größeren Strömen und Seen des inneren Afrika ist das Nilpferd noch heute eine gewöhnliche Erscheinung.

Der Stadt Charthum, am Zuflusse des Weißen und Blauen Nils, gegenüber liegt eine kleine, baumreiche Insel im Weißen Strome. Auf ihr sah ich noch im Jahre 1851 das wohlbekannte Paar »Wasserbüffel«, welches alljährlich mit der steigenden Flut aus den Urwäldern des oberen Gebietes herabkam, und ich habe manche Büchsenkugel vergeblich nach seinen Köpfen entsandt. Nach Norden hin darf gegenwärtig der achtzehnte Grad der Breite als die Grenze seines Vorkommens im Nilgebiete angesehen werden; im oberen Laufe aller Zuflüsse des heiligen Stromes dagegen tritt es, Flußseen mit schwimmender Pflanzendecke ausgenommen, noch überall und an den meisten Orten verhältnismäßig häufig auf. Dasselbe gilt für andere Flußgebiete Afrikas. Lander sah im Niger eine unglaubliche Menge Flußpferde; Major Denham fand sie im Mehabieflusse in großer Anzahl; Ladislaus Magiar beobachtete sie nahe an der Küste; Anderson in Südafrika, oben im Flusse Tumbi; Gordon Cumming im Kafferlande und sah einmal auf einer großen Halbinsel des Limpopoflusses bis siebzig Stück beisammen. In Süd-, Ost-und Westafrika gehen sie in den Flüssen viel weiter nach der Küste herab als in der nördlicheren Hälfte[573] des Erdtheiles, schwimmen auch gar nicht selten in das Meer hinaus. Von der Decken versicherte mich, daß mehrmals Nilpferde auf Sansibar gesehen worden sind, welche selbstverständlich nur von der gegenüberliegenden Küste herübergekommen sein konnten, und einen Meeresarm von fünfunddreißig englischen Meilen Breite durchschwommen hatten. Ebenso wandern sie flußaufwärts, soweit die Strömung ihnen es gestattet, sind daher in dem fast zweitausend Meter über dem Meere gelegenen Tanasee in Habesch noch einheimisch. In allen Strömen, deren Wasserstand wechselt, führen sie ein förmliches Wanderleben, indem sie bei Abnahme des Wassers aus dem oberen Flußgebiete gesellschaftlich in das untere ziehen und umgekehrt wieder aufwärts steigen, wenn Regengüsse jenen Theil des Flußlaufes von neuem gefüllt haben. Auch kann es vorkommen, daß sie sich gelegentlich solcher Streifzüge an einem Orte, welcher ihnen behagt, bleibend ansiedeln, wie dies, nach Kerstens Angabe, auf der südlich von Sansibar gelegenen kleinen Insel Mafia geschehen ist.

Da ich während meines langen Reiselebens oft genug mit Flußpferden zusammengekommen bin, stütze ich mich im nachfolgenden vorzugsweise auf eigene Beobachtungen, füge diesen jedoch die nöthigen Ergänzungen nach den Angaben anderer glaubwürdigen Reisender bei.

Das Nilpferd ist mehr als jeder andere Dickhäuter an das Wasser gebunden; denn es geht eigentlich nur ausnahmsweise von ihm aus auf das Land. Dies geschieht da, wo der Strom nicht selbst reich an Pflanzen ist, regelmäßig des Nachts, der Aesung halber, ausnahmsweise aber auch bei Tage, um auf den Sandbänken sich zu sonnen. Wenige Meilen oberhalb der »Hauptstadt der Hölle«, wie die im Sudân Reisenden Charthum zu nennen pflegen, sieht man in den Schlammbänken der Stromufer häufig Spuren unseres Thieres, etwa 60 Centim. tiefe, baumstarke Löcher zu beiden Seiten einer muldenartig eingedrückten Furche. Dies sind die Fährten des Nilpferdes, welche dieses zurückläßt, wenn es auf seinen nächtlichen Weidegängen dem Strome entsteigt, um nach dem pflanzenreichen Urwalde oder nach einem Felde zu wandern. Die Löcher rühren von den Beinen her, die Furche von dem auf dem Schlamme dahingeschleppten Bauche, bis zu welchem das Unthier auf dem weichen, nachgiebigen Boden versinkt. Bei der im allgemeinen geringen Abflachung des Abiadt oder Weißen Stromes, welcher während der Regenzeit an vielen Orten meilenweit seine Ufer überschwemmt und ganze Waldungen unter Wasser setzt, kann man jene Fährten viertelmeilenweit verfolgen. Am oberen Blauen Flusse oder da, wo der Abiadt steiluferig ist, erkennt man den Aufenthalt des Nilpferdes leicht an den Ausstiegen, welche es sich bahnt, wenn es vom Wasser aus an dem steilen Ufer emporklimmt. Diese Stiegen stehen zu der Plumpheit des Thieres in keinem Verhältnisse; denn sie sind oft so steil, daß ein Mensch nur, wenn er sich rechts und links an den Zweigen festhält, auf ihnen emporklettern kann: man begreift also nicht, wie es dem schweren Dickhäuter möglich ist, solche Wege zu begehen. Von den Stiegen aus führt noch ein kurzer Gang in das Innere des Waldes. Er unterscheidet sich leicht von den Wegen, welche die Elefanten zurücklassen, wenn sie durch den Urwald ziehen; denn die Gesträuche auf und neben ihm sind einfach niedergetreten, nicht aber auch abgebrochen und zur Seite geschleudert.

An günstigen Stellen des Flusses, da, wo die Felder nahe an den Ufern liegen oder reiche Waldungen diese bedecken, am sichersten dort, wo das eigene Bett des Stromes zugleich als Weideplatz dienen kann, weil eine Menge von Wasserpflanzen in ihm wachsen, entdeckt man die Flußriesen bald. In Zwischenräumen von drei, höchstens vier Minuten, bemerkt man irgendwo einen dampfartigen Wasserstrahl, welcher sich etwa einen Meter über die Wasserfläche erhebt, und vernimmt zugleich ein eigenthümliches Schnauben und Brausen, vielleicht auch ein dumpfes Brummen, welches an das grollende Brüllen eines Bullen erinnert: dort ist soeben ein Flußpferd aufgetaucht, um Luft zu schöpfen. Wenn man nahe genug steht, kann man auch den ungeschlachten Kopf desselben wahrnehmen: eine formlose, rothe oder bräunlichrothe Masse, auf welcher man zwei Spitzen, die Ohren, und vier Hügel, die Augen und die Nasenlöcher, unterscheidet. Mehr als den Kopf wird man von einem im Wasser sich bewegenden Nilpferde selten zu Gesicht bekommen, und diesen Kopf kann man, wenn man ihn zum erstenmale sieht, leicht verkennen. Hält man [574] sich unter dem Winde, und bleibt ruhig, vielleicht in einem Gebüsch verborgen, so kann man das auf- und niederschwimmende, im Wasser gleichsam spielende Thier mühelos beobachten. Man sieht dann auch, daß auf der eingedrückten Stirne zwischen Augen und Ohren ein kleiner Teich zurückbleibt, wasserreich genug, um einem Goldfischchen oder einem Paare Schmerlen das Leben zu fristen. Man darf es wagen, mit einem größeren Schiffe zu solchen Köpfen hinzufahren; denn das Thier scheut sich da, wo es nicht gereizt wurde, keineswegs vor der Barke, sondern glotzt sie höchstens mit dummer Verwunderung an, ohne sich durch sie und die auf ihr befindlichen Menschen in seinem Auf-und Niedertauchen stören zu lassen. Höchst selten bleibt es mehrere Minuten lang unter Wasser: die Angaben der Reisenden, welche von zehn Minuten oder einer Viertelstunde währendem Untertauchen des Thieres sprechen, sind dahin zu berichtigen, daß ein unverwundetes allerhöchstens vier Minuten unter dem Wasser verweilt, oft aber eben nur mit den Nasenlöchern über die Oberfläche emporsteigt und, nachdem es einen neuen Athemzug gethan hat, wieder im Wasser versinkt. Ich bezweifle, daß ein Nilpferd im Stande ist, länger als fünf Minuten unter dem Wasser aus zuhalten.

Wie die meisten Dickhäuter, ist auch das Flußpferd ein geselliges Thier. Höchst selten findet man es einzeln. Einmal sah ich bei Tage vier Stück auf einer Sandinsel sich ergehen, ein andermal traf ich ihrer sechs in einem See, nahe am Ufer des Blauen Flusses. Größere Gesellschaften, welche als unmittelbar zusammengehörend angesehen werden konnten, fand ich nicht; wohl aber berichten andere Reisende, wie schon angegeben, von zahlreicheren Trupps. Der Wohnkreis einer Gesellschaft ist beschränkt, weil er stets in der Nähe guter Futterplätze liegt, und so genügt unter Umständen schon ein großer Tümpel mehreren Flußpferden zu längerem Aufenthalte: der erwähnte See, in welchem ich sechs Stück sah, hatte höchstens eine halbe Gehstunde im Umfange. Bewohnen sie engere, weniger tiefe Gewässer, in denen die dürre Jahreszeit viele Stellen trocken legt, so bemerkt man, laut Heuglin, daß sie den ganzen Tag über gewisse Plätze nicht verlassen. Dort haben sie sich auch wohl inmitten des Flußbettes Gruben angelegt: lange, tiefe Mulden in der Richtung des Stromstriches, in denen sie bequem tauchen und bei Verfolgung sich verbergen können. Mehrere solcher Mulden, von denen jede drei bis vier oder noch mehr Nilpferde aufnehmen kann, stehen zuweilen durch grabenartig eingetiefte Gangstraßen unter einander in Verbindung und bilden unter Wasser liegende Wechsel der Thiere. Ist an einer Stelle die Weide knapp geworden, so zieht sich das Nilpferd langsam nach einer anderen Stelle.

Bei Tage verläßt die Gesellschaft nur an ganz menschenleeren Orten das Wasser, um in der Nähe des Ufers theils auf seichten Stellen, theils auf dem Lande selbst, am liebsten im tiefen Schilfe, durch welches seine eigenthümlichen, grabenartigen, vom überhängenden Röhricht oft gänzlich verdeckten Wechsel führen, einem träumerischen Halbschlummer sich hinzugeben. Dabei zeigen die bequem dahingestreckten Thiere ganz die Behaglichkeit der Schweine, welche sich suhlen, oder der Büffel, welche im Strome sich baden. Von Zeit zu Zeit grunzen die männlichen Thiere nach Art der Schweine, und erhebt eins um das andere den Kopf ein wenig, um zu sichern. Mehrere Vögel treiben ungescheut ihr Wesen neben und auf den ruhenden Ungeheuern. Der Regenvogel (Hyas aegyptiacus) rennt ohne Unterlaß um sie herum und pickt Kerbthiere und Egel von deren Fellen weg; der kleine Kuhreiher spaziert ernsten Schrittes auf dem Rücken hin und her, um diesen selbst von dem Ungeziefer zu säubern. In Südafrika vertritt der bereits erwähnte Madenhacker die Stelle dieser wohlthätigen Freunde. Die Araber des Ostsudân behaupten, daß es der Regenvogel übernehme, bei Gefahr das Nilpferd zu warnen, und wirklich achtet dieses auf das Geschrei seines kleinen, aufmerksamen Gesellschafters und geht in das Wasser, wenn der Vogel durch irgend welche Erscheinung besonders aufgeregt wird. Sonst bekümmern sich die Nilpferde nicht viel um das Treiben um sich her, und bloß an solchen Orten, wo sie den Menschen und sein furchtbares Feuergewehr kennen lernten, nehmen sie sich vor ihrem Haupt-, ja alleinigen Feinde mehr in Acht, als dies in den Ost- und Westländern Afrikas der Fall sein soll. So wird der Tag [575] zwischen Schlummern und Wachen verbracht. Unzweifelhaft schlafen die Nilpferde nach Art der Büffel auch im Wasser, indem sie sich mehr nach der Oberfläche desselben emporheben und durch regelmäßiges Bewegen ihrer Beine in gleicher Lage erhalten, so daß die Nasenlöcher, die Augen und die Ohren über dem Wasserspiegel erhoben sind und die Athmung ungestört besorgt werden kann.

Gegen Abend kommt Leben in die Gesellschaft. Das Grunzen der Männchen erstarkt zu einem Gebrüll, und die ganze Herde taucht spielend auf und nieder im Strome. Dann und wann beginnt sogar ein lustiges Jagen. Namentlich in der Nähe von Schiffen scheinen sie sich gern zu zeigen: ich wenigstens habe bemerkt, daß sie unser Boot bei abendlichen Fahrten regelmäßig auf größere Strecken hin begleiteten. Zuweilen verursachen sie einen Höllenlärm durch ihr Schnauben und Grunzen, Brüllen und Wassergurgeln, so daß sie förmlich ermüden können. Dann meint man manchmal, mitten unter ihnen zu sein, während sie in einer ziemlichen Entfernung vom Boote sich umhertreiben, wogegen man auch wiederum dicht neben ihnen hinsegeln kann, ohne etwas von ihnen wahrzunehmen. Sie schwimmen mit erstaunlicher Leichtigkeit in jeder Wassertiefe, tauchen auf und nieder, bewegen sich ruck- oder satzweise, wenden sich mit überraschender Gewandtheit nach allen Seiten und durchschneiden die Wellen mit dem besten Ruderboote um die Wette. Die dicken Fettlagen, welche ihren Leib allseitig umgeben, vermindern ihr Gewicht so, daß es dem des Wassers ganz oder ziemlich gleich kommt, und sie befähigt werden, jede Tiefe des Stromes zu bewohnen. Wenn man den ungeheuren Körperumfang des Thieres betrachtet, nimmt es einem nicht mehr Wunder, daß durch solche Masse über zweitausend Kilogramm Wasser weggedrängt werden können. Ich habe bei ruhigem Schwimmen des Thieres niemals eine heftige Ruderbewegung desselben bemerken können: das Wasser um das schwimmende Nilpferd bleibt vielmehr glatt und unbeweglich; aber das Gegentheil findet statt, wenn das Vieh wüthend auf einen Feind stürzt oder nach einer Verwundung im Flusse umhertobt. Dann schnellt es die Hinterbeine überaus heftig zurück, schießt in förmlichen Sätzen vorwärts und bringt einen ganzen See in Aufruhr, so daß er hohe Wellen wirft; ja, die Gewalt seiner Bewegungen ist so groß, daß es, wie erwiesen, mittelgroße Schiffe emporheben und zertrümmern kann. Auch wenn Flußpferde, ruhig am Flußufer sich sonnend und schlafend, plötzlich aufgestört und erschreckt werden, beweisen sie, daß sie so plump nicht sind, als sie scheinen; denn sie springen unter Umständen mit einem mächtigen Satze selbst von einem erhöhten Platze aus in das Wasser, wie Baker behauptet, sogar dann, wenn dieses sechs Meter tief unter ihnen liegt, und werfen dabei Wellen auf, als ob ein kleiner Raddampfer in rascher Fahrt die Wellen durchschnitten habe.

»Die Stimme dieser Riesen einigermaßen annähernd zu beschreiben«, sagt Heuglin mit vollstem Rechte, »liegt wohl nicht in der Macht des Wortes. Sie besteht in einem Brüllen, welches entfernt mit dem des Büffelstieres verglichen werden kann, wird entweder in einem einzelnen gezogenen Tone oder mehrmals hinter einander ausgestoßen und ist ein tiefer, weithin hallender Baß, welcher aus einer großen hohlen Tonne zu kommen scheint. Man ist versucht, zu glauben, daß das Brüllen der höchsten Wuth und Gereiztheit Ausdruck geben solle, während das Thier doch ganz friedlich spielt. Das Gebrüll von mehreren wetteifernden Bullen, welches plötzlich durch die stille Nacht der Einsamkeit schallt, verbunden mit dem Rauschen, Blasen und Plumpen der tauchenden Flußpferde, macht einen unendlich großartigen Eindruck, den auch die Thiere der Wildnis zu empfinden scheinen: denn der Schakal, die Hiäne und selbst der Löwe schweigen und lauschen, wenn, dem Rollen des Erdbebens vergleichbar, Behemots Donnerstimme sich über die Wasserflächen wälzt und, vom fernen Urwalde gedämpft, auf fernhin widerhallt.«

In den seeartigen pflanzenreichen Stellen des Abiadt verläßt das Nilpferd auch zur Nachtzeit das Strombett nicht, oder nur höchst selten. Es frißt dort bei Tage und bei Nacht von den im Wasser selbst wachsenden Pflanzen. Wie das zarte und erhabene so oft dem rohen und gemeinen unterliegen muß, so auch hier: der durch die Sinnigkeit längst vergangener Völker geheiligte, als Bild der Gottheit betrachtete Lotos, der herrliche, königliche Bruder unserer stillen, lieblichen [576] Wasserrose, dient zur Hauptnahrung der Nilpferde. Die Pflanzen, deren Gestalt allein schon ein Gedicht, und deren Blüten gleich ausgezeichnet sind durch ihre Farbe wie durch ihren Duft, werden von dem plumpesten, rohesten aller Säugethiere des festen Landes – gefressen. Außerdem nähren sich an solchen Orten die Flußpferde auch noch von anderen Wasserpflanzen, zumal von den rankenden, welche tief unten im schlammigen Grunde wurzeln und halb über, halb unter dem Wasser ihre Blätter entfalten. Schilf und selbst Rohr dienen unter Umständen ebenfalls zur willkommenen Nahrung. In jener Inselflur des Abiadt, wo dieser bald zum stillen, klaren See, bald zum faulenden Sumpfe und bald wieder zum Bruche mit paradiesischer Pflanzenpracht und aller Tücke solchen Reichthums wird, sich selbst nur hier und da als langsam dahin schleichender Fluß bekundend, leben Nilpferd und Krokodil zu hunderten ausschließlich im Strome, ohne sich um die Außenwelt viel zu bekümmern. Hier bieten der berühmte Papyrus, der Lotos, der flaumenleichte Ambakh, die Neptunwasserlilie und hundert andere Pflanzen dem Dickhäuter Nahrung in Hülle und Fülle. Man sieht ihn an solchen Stellen fortwährend auf- und niedertauchen, um sich Nahrung vom Grunde loszureißen. Ein solche Pflanzen fressendes Nilpferd ist eine wahrhaft ekelhafte Erscheinung. Auf die Entfernung einer Zehntelmeile kann man das Aufreißen des Rachens mit bloßen Augen sehen, auf ein paar hundert Schritte hin deutlich alle Bewegungen beim Fressen wahrnehmen. Der ungeschlachte Kopf verschwindet in der Tiefe, wühlt unter den Pflanzen herum, und auf weithin trübt sich das Wasser von sich auflösendem Schlamme; dann erscheint Behemot wieder mit einem großen, dicken Bündel abgerissener Pflanzen, welches für ihn eben ein Maul voll ist, legt das Bündel auf die Oberfläche des Wassers und zerkaut und zermalmt es hier langsam und behaglich. Zu beiden Seiten des Maules hängen die Ranken und Stengel der Gewächse weit heraus; grünlicher Pflanzensaft mit Speichel untermischt läuft beständig über die wulstigen Lippen herab; einige halb zerkaute Grasballen werden ausgestoßen und von neuem verschlungen; die blöden Augen glotzen bewegungslos ins Weite, und die ungeheuren Schneide- und Eckzähne zeigen sich in ihrer vollen Größe.

Anders ist es in allen Gegenden, wo steile Ufer die Flüsse begrenzen, z.B. am Asrak, dessen rascher Lauf Seebildung nicht gestattet. Hier muß das Nilpferd an das Land gehen, um zu weiden. Etwa eine Stunde nach Sonnenuntergang, welchem in den Wendekreisländern bekanntlich fast zauberisch schnell die lichte, schöne Nacht folgt, entsteigt es, mit größter Vorsicht lauschend und spähend, dem Strome und klettert an den steilen Uferpfaden empor. Im Urwalde sieht man seine Wege überall, wo der Reichthum der Pflanzenwelt fette Weide verspricht. In der Nähe bewohnter Ortschaften richten sich die Pfade nach den Fruchtfeldern. Hier fällt es verheerend ein und vernichtet in einer einzigen Nacht oft ein ganzes Feld. Seine Gefräßigkeit ist ungeheuerlich, und trotz der Fruchtbarkeit seiner Heimat kann es, wenn es nur einigermaßen zahlreich wird, zur wahren Landplage werden; denn weit mehr noch, als es wirklich zur Nahrung bedarf, zerstampft es mit den plumpen Füßen oder knickt es um, wenn es sich, nachdem es satt geworden, nach Schweineart behaglich in einer seichten Vertiefung hin und her wälzt. Es verzehrt alle Getreidearten und ebenso sämmtliche Gemüse, welche im Lande gebaut werden, so, laut Baker, auch Wassermelonen, von denen jede, trotzdem sie Kürbisgröße hat, eben nur einen einzigen Bissen ausmacht. Von Baumzweigen äst es sich selten; Gras aber weidet es nach Rinderart, nur daß es mit seinem ungeheuren Maule ganz andere Büschel abreißt, als ein Rind dies vermag. Seine Losung, in welcher man niemals Ast- oder Wurzelreste, Rinde oder andere holzige Theile findet, entleert es, laut Heuglin, gewöhnlich beim Aussteigen aus dem Wasser, unter schüttelnder Bewegung des Schwanzes.

Auf seinen Weidegängen schadet das Flußpferd übrigens nicht bloß durch seine Verheerungen unter den Pflanzen, sondern wird auch zu einem das Leben des Menschen und der Thiere bedrohenden Ungethüme; denn mit blinder Wuth stürzt es auf alle sich bewegenden Gestalten und vernichtet sie, wenn es dieselben erreicht. Die vier gewaltigen Eckzähne der Kiefern sind, anderen Thieren [577] gegenüber, furchtbare Waffen: mit ihnen zermalmt es ein Rind. Wo Nilpferde hausen, werden die Herden sorgfältig bewacht, weil auch die harmlosesten Geschöpfe das abscheuliche Vieh zu blindwüthendem Zorne reizen. Rüp pell berichtet, daß ein Nilpferd vier Zugochsen zermalmte, welche ruhig an einem Schöpfrade standen. Ich selbst habe mehrere ähnliche Geschichten vernommen, auch ebenso wie Baker erzählen hören, daß es mit Menschen nicht besser verfährt als mit Thieren. Wer sein Wesen als ein friedliches und gemüthliches bezeichnet, ist mit ihm nicht in gleicher Weise zusammengekommen wie ich, hat nicht vor ihm flüchten müssen, hat es vielleicht niemals in seiner vollen Wuth gesehen. Schon so lange es im Wasser sich befindet, ist ihm nicht gänzlich zu trauen. In der Regel greift es hier allerdings größere Boote nicht an, weicht ihnen vielmehr mit einer gewissen Scheu und Vorsicht aus; unter Umständen aber verfährt es auch umgekehrt und gefährdet dann leichtere Fahrzeuge nebst den in ihnen sich befindenden Menschen aufs äußerste. »Leutnant Vidal«, so erzählt Owen, »hatte in einem leichten Boote eben seine Fahrt auf dem Flusse Tembi in Südwestafrika begonnen, als er plötzlich einen überaus heftigen Stoß von unten fühlte, so daß der hintere Theil des Fahrzeuges fast über das Wasser emporgehoben und der Steuermann über Bord geschleudert wurde. Im nächsten Augenblicke erhob sich ein riesiges Flußpferd aus dem Wasser, stürzte wild und drohend mit offenem Rachen auf das Boot los, faßte es mit seinen fürchterlichen Kinnladen und riß sieben Breter auf einmal los; hierauf verschwand es, kam jedoch wieder herauf, um seinen Angriff zu erneuern, und wurde nur durch einen Schuß ins Gesicht von seinem Vorhaben abgehalten. Das Boot, welches sich sofort mit Wasser füllte, was glücklicherweise so nahe am Ufer, daß man dieses noch erreichen konnte, bevor es unterging. Wahrscheinlich hatte der Kiel des Fahrzeuges den Rücken des Thieres gestreift und es dadurch zum Angriffe gereizt.« Ich finde keinen Grund, an der Wahrheit dieser Erzählung zu zweifeln; denn auch meine Schiffer berichteten ähnliches, wichen deshalb den Nilpferden gewöhnlich aus und sahen es nicht gern, wenn wir von Bord aus auf sie schossen. Viel gefährlicher aber als im Wasser sind die riesigen Dickhäuter auf dem Lande. Hier ergreifen sie, wie ich selbst erfuhr und weiter unten erzählen will, keineswegs immer, im gereizten oder auch nur erregten Zustande sogar ausnahmsweise die Flucht, nehmen vielmehr, gleich einem erzürnten Schweine, ohne weiteres den Menschen an, packen, nach Versicherung der Eingeborenen, den Gegenstand ihrer Wuth mit dem Maule, zermalmen ihn mit ihrem furchtbaren Gebisse und zerstampfen ihn zu guter letzt mit den Füßen zu Brei. Ein Araber, welcher seinen Melonengarten gegen ein brandschatzendes Nilpferd vertheidigen wollte, wurde, wie Baker berichtet, von dem ungeschlachten Gesellen sofort angegriffen und mit einem einzigen Bisse getödtet. Hierdurch kühn und dreist gemacht, wagte es dasselbe Thier, bei verschiedenen Gelegenheiten Hirten und ihre Herden auch außerhalb des Wassers anzufallen, und hatte die umwohnenden Leute bald so in Furcht gesetzt, daß sich niemand mehr in die Nähe des von ihm beherrschten Flusses getraute.

Noch gefährlicher als gewöhnlich wird das Nilpferd, wenn es ein Junges zu schirmen hat. Ueber die Zeugung, die Geburt der Jungen und die Dauer der Tragzeit hat man erst in der Neuzeit an Gefangenen Beobachtungen gemacht, da diese sich schon einige Male fortgepflanzt haben. Von der Fortpflanzung der freilebenden Thiere weiß man nur so viel, daß ein Junges etwa im ersten Drittel der Regenzeit, welche die meiste und saftigste Nahrung bringt, demnach in den verschiedenen Ländern Afrikas zu sehr verschiedener Zeit geboren wird, je nachdem der Frühling der Wendekreisländer dort eintritt. Die für ihr Kind zärtlich besorgte Mutter sieht auch in den unschuldigsten Dingen Gefahr und stürzt sich mit furchtbarer Wuth auf jeden Feind. Es scheint, daß das Junge lange Zeit von der Mutter geführt und geleitet wird; denn Livingstone sah Junge, welche, wie er sagt, nicht viel größer waren als Dachshunde, während ich meinestheils niemals so kleine, sondern höchstens solche beobachtet habe, welche die Größe eines vollständig ausgewachsenen Ebers hatten, der bedeutend größeren, welche noch immer mit der Alten gingen, nicht zu gedenken. Ich glaube annehmen zu dürfen, daß auch der Vater seines Sprößlings schützend sich annimmt; wenigstens sah ich fast immer um ein Junges zwei Alte. Die Mutter ist [578] leicht zu erkennen. Sie läßt ihr Kind keinen Augenblick aus den Augen und bewacht jede seiner Bewegungen mit mütterlicher Lust und zärtlichen Sorgen. Zuweilen spielt das ungefügige Thier lustig mit seinem Lieblinge: beide tauchen scherzend auf und nieder und unterhalten sich mit Brummen. Jedenfalls saugt das Junge im Wasser. Ich sah mehrmals ein altes Nilpferd ruhig an der gleichen Stelle liegen, nur den Kopf ein wenig über der Oberfläche des Wassers erhoben, während das Junge von Zeit zu Zeit neben ihm auf und nieder tauchte. Heuglin gibt an, daß das Weibchen auf dem Lande oder im Sumpfe auf einem möglichst versteckten Lager sein Junges zur Welt bringe, dasselbe aber nicht immer sogleich zum Flusse führe, sondern zuweilen auch in eine Grube stecke, welche das kleine Thier ohne Hülfe der Alten zu verlassen nicht im Stande ist, während die Mutter auf die Weide geht oder mit dem Männchen im tiefen Strome sich wälzt. »Oft«, bemerkt genannter Forscher noch, »sieht man die Eltern in der Strömung liegen, vielleicht mit den Eckzähnen an Wurzeln sich anklammernd und nur einen Theil des eckigen und plumpen Kopfes über dem Wasserspiegel haltend, während das Junge ohne Zweifel auf dem Rücken der Alten sitzt.« Daß letzteres wirklich der Fall ist, hat schon Livingstone beobachtet und außer diesem und Baker auch Schweinfurth gesehen. Die Hälfte der an einer tiefen, etwa eine halbe Meile langen Flußstelle versammelten Nilpferde erkannte Schweinfurth als Weibchen: »denn sie trugen ihre Jungen auf dem Nacken. Die letzteren schienen zu dieser Jahreszeit (Ende December) noch sehr unbeholfen und unentwickelt zu sein. Stets einzeln hafteten sie rittlings auf der Oberseite des kurzen Halses. Die Mütter schienen ihnen zu Liebe weit häufiger aus dem Wasser emporzutauchen, als sie dessen selbst bedurften. Dieses Auftauchen erfolgte in anderer Weise als bei den Männchen, von denen man gewöhnlich nur die Nüstern und Muffeln gewahrt; die Körper der Weibchen traten in der Weise zu Tage, daß nur die Jungen über dem Wasser erschienen, ihre eigenen Köpfe dagegen meist unsichtbar blieben«. Ob die Nilpferdmütter ihre Jungen auch bei Spaziergängen über Land mit sich nehmen, wie dies ein neuerer Reisender behauptet, lasse ich billig dahin gestellt sein.

Es ist nicht rathsam, einer Nilpferdmutter, welche ihr Kind bei sich hat, zu nahen; denn sie greift auch bei Tage Schiffe und Menschen an, wenn sie Gefahr für ihr Junges wittert. Livingstone's Kahn wurde von einem weiblichen Flußpferde, dessen Junges man Tags vorher mit dem Speere getödtet hatte, halb aus dem Wasser gehoben und einer seiner Leute herabgeschleudert, ohne daß die Mannschaft das Thier fernerhin gereizt hätte. In den Nilländern kennt man ähnliche Beispiele von derartig erzürnten Flußpferden und weiß auch von vielen Unglücksfällen zu berichten, welche sie verursacht haben. Ich selbst habe das Necken alter Nilpferde und ihrer Jungen einmal büßen müssen und will die Geschichte hier erzählen, weil sie zur Kennzeichnung des Thieres beiträgt.

Wir hatten unweit des linken Ufers des Asrak einen Regenteich aufgefunden, welcher vom Strome während seines Hochstandes gefüllt worden und noch bei unserer Ankunft im Februar ziemlich wasserreich war. Außer einer Menge von Vögeln lebten in ihm auch Krokodile und mehrere Flußpferde mit ihren Sprößlingen. Wahrscheinlich hatten letztere die noch sehr kleinen und verhältnismäßig niedlichen Jungen in ihm zur Welt gebracht; wenigstens schien mir der stille, ruhige, rings von Wäldern und an einer Seite sogar von Feldern eingefaßte See zu einem Wochenbette für Nilpferde wohl geeignet. Unsere Aufmerksamkeit und Jagdlust fesselten vorzüglich die Schlangenhalsvögel, obgleich wir, um auf diese geschickten Taucher feuern zu können, oft bis an die Brust in das Wasser waten mußten, – trotz der Krokodile und Nilpferde, um welche wir uns heute gar nicht kümmerten. Mein Jäger Tomboldo, welcher die Jagd in Vater Adams Kleidung ausführte, hatte eben den vierten Schlangenhalsvogel glücklich durch den Hals geschossen und watete auf ihn zu, um ihn aufzufischen. Da schreit plötzlich vom anderen Ufer her ein Sudâner laut auf und winkt und geberdet sich wie toll; Tomboldo schaut sich um und sieht ein wuthschnaubendes Nilpferd mit mächtigen Sätzen auf sich losstürmen. Das Vieh hat bereits festen Grund unter den Füßen und jagt wie ein angeschossener Eber durch die Fluten; der Nubier ergreift in Todesangst [579] die Flucht und erreicht, bis zum Uferrande von seinem furchtbaren Feinde verfolgt, glücklich den Wald. Ich war mit meiner trefflichen, leider aber bloß leichte Kugeln schießenden Büchse dem treuen, höchst brauchbaren Diener zu Hülfe geeilt und fand ihn im Gebete und stöhnend auf der Erde liegen: »La il laha il Allah, Mahammed rassuhl Allah! – Es gibt nur einen Gott, und Mahammed ist sein Prophet! – Nur bei Allah, dem Starken, allein ist die Stärke; allein nur bei Gott, dem Helfenden, ist die Hülfe! – Behüte, o Herr, deinen Gläubigen vor den aus deinen Himmeln zur Hölle hinabgestürzten Teufeln! – Du Hund, du Hundesohn, Hundeenkel und Hundeurenkel, du von einem Hund Erzeugter und von einer Hündin Gesäugter – du willst einen Muslim fressen?! Verdamme dich der Allmächtige, und werfe er dich in das Innere der Hölle!« Diese und ähnliche Stoßseufzer und Flüche entrangen sich seinen bebenden Lippen. Dann aber sprang er wüthend auf, lud eine Kugel in sein Gewehr und sandte sie dem Nilpferde nach, welches noch immer vor uns tobte und lärmte. Die Kugel tanzte lustig auf dem Wasser hin und – an dem Ungethüme vorüber.

»Bei dem Barte des Propheten, bei dem Haupte deines Vaters, Effendi«, bat er mich, »sende du dem nichtswürdigen Gottesleugner aus deiner Büchse eine Kugel zu; – denn auch mein schöner Taucher ist ja verloren!«

Ich willfahrte seiner Bitte, schoß und hörte die Kugel auf den Schädel einschlagen. Das Nilpferd brüllte laut auf, tauchte einige Male unter und schwamm nach der Mitte des Sees zu, wie es schien, ohne durch den Schuß wesentlich gestört zu sein. Nur seine Wuth nahm von Stunde zu Stunde zu. Freilich ließ uns unsere Rachsucht fortan die hier und da erscheinenden Köpfe als Scheiben ansehen, nach denen wir, so oft es anging, eine Kugel entsendeten. Ich wußte aus Erfahrung, daß meine schwache Büchsenkugel selbst bei einer Entfernung von noch nicht vierzig Schritten kaum die Haut des Kopfes durchbohren konnte, wollte mir aber gleichwohl das Vergnügen nicht versagen, dem »Abgesandten der Hölle« unseren Aerger fühlen zu lassen.

Auf unserer Reise kamen wir, wenige Tage nach diesem Vorfalle, wieder zu demselben See und trieben während der Jagd das Zielschießen nach Nilpferdköpfen wie vorher. In das Wasser durften wir uns allerdings nicht mehr wagen; dafür aber schienen die Flußpferde auch das Land zu achten, und so herrschte jeder Gegner in seinem eigenen Kreise, wir auf dem Lande, die Nilpferde im Wasser. Nach einer sehr ergiebigen Jagd kehrten wir nachmittags auf das Boot zurück, mit der Absicht, die Jagd am anderen Morgen fortzusetzen. Da wurden wir gegen Sonnenuntergang benachrichtigt, daß soeben eine zahlreiche Herde von Pelekanen im See angekommen sei, um in ihm zu übernachten. Wir gingen deshalb nochmals aus und begannen unsere Jagd auf die Vögel, welche im letzten Strahle der Sonne auf dem dunkeln, hier und da vergoldeten Wasserspiegel wie große weiße Seerosen erschienen. In wenig Minuten hatte ich zwei Pelekane erlegt; Tomboldo jagte auf der anderen Seite und feuerte ebenfalls lebhaft. Ihn erwartend, verweilte ich bis nach Sonnenuntergang auf meinem Stande; als er jedoch nicht erschien, trat ich mit meinem nubischen Begleiter und Beuteträger den Rückweg an. Unser Pfad führte durch ein Baumwollenfeld, welches bereits wieder vom Urwalde in Besitz genommen, gänzlich verwildert und arg von Dornenranken und anderen Stachelgewächsen durchzogen war. Froh unserer Beute und der schönen lauen Nacht nach dem heißen Tage, zogen wir unseres Weges dahin.

»Effendi, schau, was ist das?« fragte der Nubier. Er deutete dabei auf drei dunkle, hügelartige Gegenstände, welche ich, so viel ich mich erinnerte, bei Tage nicht gesehen hatte; ich blieb stehen und blickte scharf nach ihnen hin: da bekam plötzlich der eine der Hügel Bewegung und Leben, – das nicht zu verkennende Wuthgebrüll des Nilpferdes tönte uns grauenvoll nahe in die Ohren und belehrte uns vollständig über den Irrthum, seinen Urheber für einen Erdhaufen gehalten zu haben; denn in Sätzen stürzte sich derselbe auf uns zu. Weg warf der Nubier Büchse und Beute; – »Hauen âleïhna ja rabbi!« – »Hilf uns, o Herr des Himmels«, rief er schaudernd, »flieh, Effendi, bei der Gnade des Allmächtigen – sonst sind wir verloren!« Und verschwunden [580] war die dunkle Gestalt im Gebüsche; ich aber wurde mir bewußt, daß ich in meiner lichten Jagdkleidung nothwendigerweise die Augen des Ungethüms auf mich lenken mußte, und, waffenlos wie ich war – denn meine Waffen waren eben keine Waffen gegen den hautgepanzerten Riesen! – stürzte ich mich blindlings in das dornige Gestrüpp. Hinter mir her brüllte, tobte und stampfte das wüste Vieh, vor mir und rechts und links verflochten sich Dornen und Ranken zu einem fast undurchdringlichen Gewirr; die Stacheln der Nilmimose oder Rharrat verwundeten mich an allen Theilen des Körpers, die gebogenen Dornen des Nabakh rissen mir Fetzen auf Fetzen von meiner Kleidung herab: und weiter floh ich keuchend, schweißtriefend, blutend, – immer geradeaus, ohne Ziel, ohne Richtung, gejagt von Verderben und Tod in Gestalt des Scheusals hinter mir. Es gab keine Hindernisse für mich. Wie sehr auch die Dornen mich verwundeten und die Wunden schmerzten: ich achtete ihrer nicht, sondern hetzte verzweiflungsvoll weiter, weiter, weiter! Ich weiß es nicht, wie lange die wilde Jagd gedauert haben mag; jedenfalls währte sie nicht lange: denn sonst hätte das rasende Ungeheuer mich doch wohl eingeholt; gleichwohl dünkte mich die dabei verlaufene Zeit eine Ewigkeit zu sein. Vor mir dunkle Nacht, hinter mir mein entsetzlicher Feind, – ich wußte nicht mehr, wo ich mich befand. Da, Himmel! ich stürzte, und stürzte tief. Aber ich fiel weich; ich lag im Strome. Als ich wieder an die Oberfläche des Wassers kam, sah ich oben auf der Höhe des Uferrandes, von welchem ich herabgestürzt war, das Nilpferd stehen. Auf der anderen Seite aber schimmerte mir das Feuer unserer Barke freundlich entgegen. Ich durchschwamm eine schmale Bucht und war gerettet, obwohl ich noch tagelang die Folgen dieser Flucht verspürte. Von meinem Anzuge hatte ich bloß noch Lumpen mit zu Schiffe gebracht.

Tomboldo war auf seinem Heimwege in dieselbe Lebensgefahr gekommen; er wurde ebenfalls von dem Nilpferde angenommen und bis zu derselben Stelle des Ufers verfolgt, über welche ich hinabgestürzt war. In höchster Aufregung langte er bei uns an und rief schon aus einiger Entfernung: »Brüder, meine Brüder, preist den Propheten, den Gottgesandten! Betet zwei ›Rakaat‹ mehr für das Wohl meiner Seele! Der Sohn der Hölle und des Teufels war mir nahe, und der Arm des Todes griff nach mir; aber Gott, der Erhabene, ist barmherzig und seine Gnade ohne Ende! Preiset den Propheten, ihr Brüder! Ich aber will, bin ich erst dem Verruchten entronnen, einen ganzen Sack Datteln zum Opfer bringen«.

Diese beiden Pröbchen mögen genügen, die blinde Wuth eines gereizten Nilpferdes zu beweisen. Sie zeigen auch klar genug, daß die Jagd des Thieres ohne Feuerwaffen, welche sehr schwere Kugeln schießen, eben kein Vergnügen für Sonntagsschützen ist. Leichte Büchsenkugeln haben, selbst wenn sie aus geringer Entfernung abgeschossen werden, so gut wie keinen Erfolg. Jede Büchsenkugel durchdringt den Panzer des Krokodils, aber sie ist zu schwach, als daß sie die mehr als centimeterdicke Haut und außerdem den noch dickeren Schädel des Nilpferdes durchbohren sollte. »Mit einem der Flußpferde, welches wir erlegten«, erzählt Rüppell, »kämpften wir vier Stunden lang. Wenig fehlte, daß die Bestie unsere große Barke und mit ihr uns alle vernichtet hätte. Die fünfundzwanzig Flintenkugeln, in einer Entfernung von etwa zwei Meter auf den Kopf des Unthieres abgeschossen, hatten nur die Haut und den Knochen bei der Nase durchbohrt. Alle anderen Kugeln waren in der dicken Haut stecken geblieben. Bei jedesmaligem Schnauben spritzte das Vieh reichliche Blutströme auf die Barke. Da bedienten wir uns endlich eines Standrohres, dessen Gebrauch uns in so kurzer Entfernung überflüssig erschien. Aber erst nach fünf seiner Kugeln, in einer Entfernung von wenigen Metern abgefeuert, welche die schrecklichsten Verwüstungen in dem Kopfe und dem Körper angerichtet hatten, gab der Riese seinen Geist auf. Die Dunkelheit der Nacht vermehrte noch das Schauerliche des Zweikampfes.« Derselbe hatte vier Stunden lang gedauert; das vorher angeworfene Thier riß einen kleinen Kahn unter das Wasser, zerschmetterte ihn und schleifte das große Schiff an der Leine des Wurfspießes nach Belieben hin und her. Das war freilich eines der größeren Männchen, von denen die Sudâner behaupten, daß sie von anderen Nilpferden vertrieben worden wären, verachtet würden und deshalb so großen [581] Unmuth zeigten, unter Umständen sogar zur Landplage werden könnten; aber auch kleinere und weibliche Thiere machen dem unvorsichtigen Jäger zu schaffen, falls er nicht mit sehr schweren Büchsen ausgerüstet ist. Solchen gegenüber lernt Behemot bald die Oberherrlichkeit des Menschen erkennen und geräth um so eher und mehr in Angst, je sicherer die Wirkungen des ihm ohnehin verhaßten Feuergewehres sind. Ohne dieses würde er noch heutigen Tages in Egypten leben, durch dieses wird man ihn binnen wenigen Jahren in allen von Europäern regelmäßig besuchten Strömen Afrikas ausgerottet haben, und wäre es auch nur, um der viehischen Zerstörungssucht Genüge zu leisten, welche jedem rohen Menschen innewohnt und bei dem gebildet sein wollenden Engländer in der widerwärtigsten Weise zur Geltung gelangt. Ich glaube von einer Wiedergabe solcher Jagdgeschichten, wie sie die Bücher neuerer Reisenden enthalten, um so mehr absehen zu dürfen, als sie insgesammt die Rüppell'sche einfach schlichte Schilderung nicht erreichen, halte es auch für wichtiger, über die Jagdweise der Eingeborenen noch einiges mitzutheilen.

Der Bewohner des inneren Afrika, welcher kein Feuergewehr führte, war dem Nilpferde gegenüber so gut wie machtlos, obgleich er noch immer sein einziger gefährlicher Gegner blieb; denn außer Blutegeln, Mücken und Eingeweidewürmern wird Behemot von keinem Geschöpfe angegriffen, und alle die so schön ausgedachten Kämpfe zwischen ihm und dem Krokodile, dem Elefanten, dem Nashorn und dem Löwen müssen unerbittlich in das Reich der Fabel gewiesen werden. Höchstens ein junges Nilpferd würde eine der größeren Katzen vielleicht angreifen, wäre nicht die Alte beständig in der Nähe und zur Abwehr aller Gefahren vorbereitet. Der Mensch suchte auf verschiedene Weise des schädlichen Thieres sich zu erwehren. Während der Zeit der Fruchtreife sah man in den bevölkerten Stromgegenden an beiden Ufern Feuer leuchten: sie wurden einzig und allein als Schreckmittel gegen die Nilpferde angezündet und die ganze Nacht durch sorgfältig angefacht. An einigen Orten unterhielt man mit Trommeln einen beständigen Lärm, um die Flußriesen zu schrecken; und gleichwohl waren sie nicht selten so kühn, daß sie nur dann nach dem Strome zurückkehrten, wenn eine größere Menschenmenge schreiend, trommelnd und mit Feuerbränden in den Händen auf sie anstürmte. Leider läßt sich gegen das Nilpferd ein Mittel, welches bei anderen Thieren mit dem besten Erfolge gekrönt wird, nicht anwenden, und die höllische Natur des Unthieres geht daraus deutlich hervor. Das Wort des Gottgesandten, Mahammed – Frieden über ihn! – ist kräftig genug, fast alle übrigen Thiere von den Feldern abzuhalten, welche es in Gestalt eines dort aufgehangenen Amuletes schützt und schirmt; ein Nilpferd aber und andere der Gerechtbarkeit trotzende Thiere mißachten auch den kräftigsten und wirksamsten Gottesbrief, und sei er von dem Schëich el Islâm in Mekka selbst geschrieben. So blieb dem beklagenswerthen Gläubigen eben nur das Feuer übrig, um höllisches mit höllischem zu bannen.

Abgesehen von solchen Mitteln der Abwehr, ging man dem Unthiere übrigens von jeher auch mit Wurfspieß und Lanze zu Leibe und betrieb seine Jagd, so gut diese Waffen es erlaubten. Hierbei verfuhr und verfährt man im wesentlichen nach Art der alten Egypter, mit deren Flußpferdjagden die Darstellungen auf den Denkmälern wie einzelne alte Schriftsteller, namentlich Diodor von Sicilien, uns vertraut gemacht haben. Die Lanze und ein entsprechend hergerichteter Wurfspieß mit Leine und Schwimmklotz sind heutigen Tages noch die einzigen Waffen, welche die Bewohner der oberen Nilländer bei der Jagd des Nilpferdes gebrauchen. Von den sinnreich ausgedachten Speerfallen, welche man an Bäumen befestigen soll, so daß sie ein zur Weide gehendes Nilpferd selbst losschnellt, weiß man in Nordostafrika nichts, und nur die Neger des Abiadt graben diesem Fallöcher. Der Wurfspieß der Sudâner besteht aus einem Stück Eisen, einer Hornscheide, der Haftschnur und der Wurfstange. Das Eisen ist wie ein Radirmesser zweiseitig zugeschliffen und besitzt einen starken Widerhaken, steckt fest in einer an beiden Enden dünner werdenden Hornscheide und wird durch eine starke, oftmals um Eisen und Scheide gewundene Schnur hinreichend befestigt. An dem einen Ende der Wurfstange befindet sich eine Höhlung, in welche die Hornscheide eingesetzt wird, am anderen Ende der Stange ist die Leine festgebunden. Beim Wurfe dringt die eiserne [582] Spitze sammt ihrer Hornscheide bis zu der Lanze ein; diese wird durch den Wurf abgestoßen und hängt nun nur noch mit dem anderen Ende vermittels der dort angebundenen Schnur an der Harpunenspitze. Andere Jäger befestigen das eine Ende der Leine an der Harpune und das andere an einem leichten Holzklotze, ohne sie mit der Wurflanze zu verbinden.

Mit dieser Waffe und einigen gewöhnlichen Lanzen begibt sich der Sudâner auf die Jagd, um sein Wild entweder zu beschleichen, wenn es ein Mittagsschläfchen hält, oder ihm aufzulauern. Das Unternehmen erfordert nicht nur gewaltige Kraft, sondern auch List, Verschlagenheit und Gewandtheit. Etwa um Mitternacht schleicht der Spießwerfer längs des Ufers bis zu einer Ausgangsstelle der Thiere und versteckt sich hier im Gebüsche unter dem Winde. Kommt das Nilpferd erst nach seiner Ankunft aus dem Wasser, so läßt er es ruhig an sich vorübergehen und harrt bis zur Rückkehr. Niemals greift man ein zu Lande gehendes Nilpferd an, sondern wartet stets, bis es ungefähr halb im Flusse ist. Dann schleudert der Jäger ihm die Harpune mit aller Kraft in den Leib und flieht, in der Hoffnung, daß das durch den Wurf erschreckte Thier sich in den Fluß stürzen werde. So geschieht es auch gewöhnlich, wogegen das Ungethüm beim Heraussteigen ans Land in der Regel seinen Gegner anzunehmen pflegt. Nach dem Wurfe besteigt der Jäger mit seinen Gehülfen entweder sogleich oder am folgenden Morgen eines der bereit gehaltenen Boote und sucht das verwundete Thier, bezüglich das schwimmende Speerstangenende oder den Holzklotz auf. Sobald man diese Merkzeichen gefunden hat, rudert man höchst vorsichtig mit bereit gehaltenen Wurfspeeren und Lanzen herbei und nimmt nun die Leine auf. Beim geringsten Anziehen erscheint das Nilpferd in rasender Wuth an der Oberfläche des Wassers und stürmt auf das Schiff los, wird aber mit einem Hagel von Lanzen und Speeren empfangen, welcher es häufig zur Umkehr zwingt. Gleichwohl kommt es nicht selten vor, daß es die Barke erreicht und mit den Hauzähnen zerreißt. Dann haben die Jäger einen schweren Stand und müssen sich eiligst durch Schwimmen und Tauchen zu retten suchen. Livingstone erfuhr, daß es, um dem Flußpferde unter solchen Umständen zu entgehen, das beste sei, in die Tiefe des Stromes zu tauchen und hier einige Sekunden zu verweilen, »weil das Thier, wenn es einen Kahn zertrümmert hat, allemal nach den Menschen sich umschaut und, wenn es keinen bemerkt, davongeht«; mir hat man ähnliches erzählt. Im günstigeren Falle besteigt ein Theil der Jäger nach dem zweiten Angriffe auf den Flußriesen ein zweites Boot und fischt sich mit ihm das Ende einer zweiten Harpune auf. Nun wird das Ungethüm durch das schmerzerregende Anziehen der Harpunenleinen beliebig oft zur Oberfläche des Wassers heraufbeschworen und ihm im Verlaufe der Jagd der breite Rücken derartig mit Lanzen bespickt, daß er wie der Pelz eines Stachelschweines aussieht. Uebrigens führt man die Jagd nur dann mit einem Male zu Ende, wenn man Feuergewehre zur Verfügung hat; im entgegengesetzten Falle läßt man den im Wasser natürlich viel stärkeren Blutverlust das Seinige zur Abmattung des Thieres thun und nimmt erst am folgenden Tage die Verfolgung desselben wieder auf, da ja die schwimmenden Merkzeichen seinen Aufenthalt immer wieder verrathen. Ein glücklicher Lanzenwurf oder Stoß in das Rückenmark oder zwischen den Rippen hindurch in die Brusthöhle bläst schließlich das Lebenslicht des sattsam gemarterten Höllensohnes aus. An Orten, wo die Flußpferde wenig oder nicht mit dem Menschen in Berührung gekommen sind, lauern ihnen besonders geschickte Jäger auch wohl bei Tage auf und werfen ihnen von der Höhe des Ufers aus den Wurfspieß in den Leib; nach Bakers Versicherung gibt es unter den Nomaden der Atbara steppen einzelne Wagehälse, welche sogar schwimmend dem Ungethüme sich nahen, den Wurfspieß schleudern, hierauf sofort untertauchen, um sich dem Auge des infolge der Verwundung aufs höchste erbosten Gegners zu entziehen, und schleunigst das Land zu gewinnen suchen. Den Leichnam der glücklich vom Leben zum Tode gebrachten Beute schleift man stromabwärts bis zur nächsten Sandbank, um ihn hier, nachdem er mit Tauen ans Land gezogen worden ist, zu zerlegen.

Der Gewinn der Jagd ist nicht unbedeutend. Das Fleisch des Ungeheuers wird geschätzt und ebenso wie das Schmer überall gegessen. In den alten guten Zeiten konnten sich die Ansiedler des [583] Kaplandes kaum ein größeres Fest denken als eine Nilpferdjagd. Man schnitt Fleisch und Speck an Ort und Stelle von dem erlegten Riesen ab und schaffte es wagenweise nach Hause, verkaufte nur aus Gefälligkeit die beliebte Speise an Freunde und ließ sich das Pfund dieses Fleisches theuer bezahlen. Junge Nilpferde sollen ein so wohlschmeckendes Fleisch haben, daß selbst Europäer bald an dasselbe sich gewöhnen. Die geräucherte Zunge gilt als Leckerbissen. Der Speck wird dem des Schweines überall vorgezogen, das aus ihm geschmolzene Schmer als das schmackhafteste aller thierischen Fette bezeichnet und zur Bereitung von Speisen aller Art benutzt oder auch mit dem Brode gegessen. Die Hottentotten trinken es ebenso gern wie die Europäer die Fleischbrühe. In Ostafrika gilt es als die allervorzüglichste Grundlage zur Haar- und Körpersalbe, Delka genannt, welche alle dunkelfarbigen Afrikaner zu gebrauchen scheinen. Aus der dicken Haut verfertigt man unübertreffliche Reitpeitschen oder Schilde; die riesigen Hauer werden fast dem Elfenbeine gleichgeschätzt und, wie bereits im Alterthume, zu allerlei Beinarbeiten verwendet, springen aber leicht. So nutzt man mit Ausnahme der massigen Knochen jeden einzelnen Theil des Thieres und erzielt einen Ertrag, welcher hinter dem der Elefantenjagd wenig zurücksteht.

Der Fang des Unthieres ist mit der Jagd ein und dasselbe. Wie die Römer es anstellten, um Nilpferde zu fangen und fortzuschaffen, wissen wir nicht. Nach Angabe der alten Schriftsteller brachten sie nicht bloß junge und unerwachsene, sondern auch alte Thiere nach der Hauptstadt ihres Weltreiches, um sie bei ihren Kampfspielen und Triumphzügen zu verwenden. Der Aedil Scaurus führte im Jahre 58 vor unserer Zeitrechnung fünf Krokodile und ein großes Nilpferd dem römischen Volke vor; Augustus, Antoninus Pius, Gordianus, Heliogabalus und Carus zeigten andere; Commodus ließ ihrer fünf im Cirkus tödten. Von dieser Zeit angelangte bis zur Mitte des sechzehnten Jahrhunderts unserer Zeitrechnung keines dieser Thiere nach Europa, und wiederum vergingen dann dreihundert Jahre, bevor man andere lebend zu uns brachte. Diejenigen, welche wir jetzt in Europa sehen können, sind fast ausnahmslos jung harpunirt worden. Es versteht sich von selbst, daß erst die Mutter des jungen Thieres erlegt werden muß, bevor man daran denken kann, auf dieses Jagd zu machen. Die blinde Anhänglichkeit des kleinen, plumpen Geschöpfes an seine Alte erleichtert aber den Fang. Der harpunirten Mutter folgt das Junge überall nach und verläßt selbst ihren Leichnam nicht. Man wirft ihm dann eine Harpune auf eine weniger empfindliche Stelle des Leibes oder sucht es in einem Netze zu verwickeln und zieht es so an das Land. Anfangs sucht es sich loszureißen, stößt, wie ein Schwein, welches geschlachtet werden soll, ein gellendes, durchdringendes Geschrei aus und macht den Leuten viel zu schaffen, gewöhnt sich aber bald an den Menschen und folgt ihm nach. Die Hottentotten streichen, wie uns Sparrmann berichtet, frischgefangenen Nilpferden mehrmals mit der Hand über die Schnauze, um sie an ihre Ausdünstung zu gewöhnen, und sollen dadurch erreichen, daß sie sich an den Menschen anschmiegen wie früher an ihre Mutter. Das Euter der Kuh nimmt ein Nilpferd gern an; mit einer einzigen Saugamme ist es aber freilich bald nicht gethan: denn der junge Riese verlangt nach kurzer Zeit die Milch von zwei, drei und vier Kühen oder acht bis zwölf Ziegen.

Nach allen bisherigen Beobachtungen hält das Nilpferd die Gefangenschaft leicht und dauernd auch in Europa aus. Wird das Thier paarweise an einem Orte untergebracht, wo es sich seinem natürlichen Wesen gemäß bewegen, also bald ins Wasser, bald aufs Trockene gehen kann, so darf man auch auf Nachkommenschaft rechnen. Es nimmt mit jeder Kost vorlieb, namentlich mit allem, was man dem Hausschweine zu reichen pflegt.

Ich sah das erste gefangene Flußpferd, welches in der Neuzeit wieder nach Europa kam, in Kairo. Es hatte sich dort so an seinen Pfleger gewöhnt, daß es ihm wie ein Hund überall nachlief und sich mit Leichtigkeit behandeln ließ. Ein Gemengsel von Milch, Reis und Kleie bildete seine Nahrung; später nahm es mit frischen Pflanzenstoffen vorlieb. Man baute zur Ueberfahrt einen eigenen Kasten für das Thier und führte mehrere große Fässer Nilwasser mit sich, um dem Flußbewohner täglich mehrere Bäder geben zu können, brachte ihn auch glücklich nach London.

[584] Später gelangten zwei Nilpferde nach Paris und im Jahre 1859 die ersten beiden nach Deutschland, wo sie überall umhergeführt und zur Schau gestellt wurden. Sie waren außerordentlich zahm, zeichneten sich durch eine plumpe, rohe Gemüthlichkeit aus, spielten lustig mit ihrem Wärter und, wie oben (Bd. I, S. 697) erwähnt, mit einem Steppenhunde, welcher sich vergeblich Mühe gab, den dickfelligen Gesellen etwas anzuhaben. Später kamen beide Thiere nach Amsterdam, wo sie sich gegenwärtig noch befinden. Hier haben sie viel von ihrer früheren Gutmüthigkeit verloren. Sie sind zwar nicht gerade wild geworden, aber doch auch lange nicht mehr so zahm geblieben, als sie es waren. Nur mit ihrem Wärter stehen sie nach wie vor auf freundschaftlichem Fuße, achten auf dessen Anruf, nähern sich ihm vertraut, sperren auf Anfordern ihren scheußlichen Rachen so lange auf, bis der Mann ihnen einen Bissen in denselben steckt oder fallen läßt, gestatten, daß er ihr dickes Fell mit einem Holzstücke kraut etc. Im September des Jahres 1861 zeigten sie sich brünstig; Mitte des Monats erfolgte die Begattung. Sie wurde im Wasser vollzogen, oft nach einander, und währte, wie bei den Pferden, nur sehr kurze Zeit. Die Geburt erfolgte am 16. Juli 1862, die angenommene Trächtigkeitsdauer von zehn Monaten war jedoch zu hoch gegriffen. Auffallenderweise behandelte die Mutter ihr wohlausgebildetes, munteres Junges von der ersten Stunde an roh und hart, ließ es nicht saugen, warf es hin und her und zeigte sich, als sie vom Männchen getrennt worden war, höchst aufgeregt. Das Junge starb trotz aller Versuche, es künstlich zu ernähren, bereits zwei Tage nach seiner Geburt. Einen Tag später nahm die Alte schon wieder auf. Sie hatte sich um ihr Männchen, welches durch den Anblick des Jungen sehr wüthend geworden war, von Anfang an weit mehr bekümmert als um ihr Kind.

Westerman, der Vorstand des Amsterdamer Thiergartens, hat mir später mündlich mitgetheilt, daß dieselbe Alte noch andere Junge zur Welt brachte, und zwar regelmäßig sieben bis acht Monate (genau sieben Monate, zwanzig bis fünfundzwanzig Tage) nach beobachtetem Sprunge; die meisten dieser Jungen wurden von der Mutter schlecht behandelt. Der Vater schien stets eifersüchtig zu sein auf seinen Sprößling und geberdete sich wie toll, erregte dadurch die Alte ebenfalls und veranlaßte mittelbar die Entfernung des Säuglings, welcher in den drei ersten Fällen nicht lange lebte. Man versuchte zwar, das Junge mit Kuhmilch aufzuziehen, füllte letztere in große Saugflaschen und gewöhnte das Thierchen auch daran, die solcherart gebotene Nahrung anzunehmen, erhielt ihm jedoch im günstigsten Falle bloß zwei oder drei Wochen lang ein kümmerliches Dasein. Erst bei dem vierten Jungen, welches im August 1865 geboren wurde, war man glücklicher. Zwar wendete man auch bei ihm in den ersten Wochen die Saugflasche an, lernte dann aber durch verschiedene Versuche ein weit einfacheres Mittel kennen, um den Säugling zu ernähren, indem man lauwarme verdünnte Kuhmilch ein fach in einen Napf schüttete, das junge Flußpferd herbeilockte, die Hand in die Milch steckte und das Thier dadurch veranlaßte, an den Fingern zu saugen. Solcherart leerte es einen Napf Milch nach dem anderen und gedieh zusehends. Westerman selbst unterzog sich dieser Mühwaltung, und seiner Aufopferung gelang es wirklich, das junge Nilpferd groß zu ziehen. Vom zweiten Monate seines Lebens an nahm es dann und wann bereits Salat, Gras und andere Pflanzennahrung zu sich, und im Alter von sechs Monaten geberdete es sich wie die Alten. Man verkaufte es später nach Nordamerika; es verunglückte jedoch beim Brande des Krystallpalastes, in welchem es eine Zeitlang ausgestellt war.

In den letzten Jahren ist es auch im Londoner Thiergarten gelungen, dasselbe Ergebnis zu erzielen. Ueber die erste sorgfältig beobachtete Geburt der im Regentspark gezüchteten Flußpferde erstattete Bartlett einen vortrefflichen Bericht, aus welchem ich das nachstehende entnehmen will: »Gegen Ende des Jahres 1870 bemerkte der Wärter, wie ich selbst, eine auffallende Veränderung im Wesen und in der Erscheinung unseres alten weiblichen Flußpferdes, und die einzige Erklärung, welche wir hierfür zu finden wußten, ging dahin, anzunehmen, daß das Thier trächtig sein müsse. Binnen kurzem wurde die Annahme bei uns zur festen Ueberzeugung, weil die Alte dem Wärter gegenüber in höchst unangenehmer Weise auftrat und ihn nicht selten ohne weiteres aus dem [585] von ihr bewohnten Raume jagte. Nach den mir gewordenen Belehrungen Westermans deutete dieses ungewöhnliche Betragen des Thieres auf das Ende seiner Trächtigkeit, und wir beeiferten uns deshalb, es auf das genaueste zu beobachten. Am 21. Februar bemerkten wir eine entschiedene Veränderung in dem Gebaren der Alten. Sie war überaus unruhig und blickte wild um sich. Sofort ließ ich das Haus verschließen und befahl allen Wärtern, weder in den inneren Raum desselben zu treten, noch irgend jemandem zu gestatten, das Thier zu beunruhigen. Von dem kleinen Fenster eines Nebenraumes konnten wir dieses ungesehen beobachten und jede seiner Bewegungen und sonstigen Handlungen verfolgen. Bis zum Nachmittage des nächsten Tages bekundete es Unruhe und Aufregung, lief im Hause umher, legte sich nieder, um sofort wieder aufzustehen, warf sich auf diese oder jene Seite, ging rückwärts und vorwärts, sah gerade vor sich hin, erhob das Haupt, öffnete und schloß den mächtigen Rachen, knirschte mit den Zähnen und strengte sich dabei so an, daß ihm die blutige Ausschwitzung der Haargefäße über Gesicht und Seiten herabrannte. Der Anblick des hin und her sich bewegenden, angsterfüllten Ungethüms wurde zuletzt wahrhaft ermüdend. Das geringste Geräusch erregte seine Aufmerksamkeit, und als der Wärter nothgedrungen in das Haus eintrat, stürzte es sich mit wilder Wuth auf denselben. Um das Männchen bekümmerte es sich wenig, gab ihm mindestens keine Antwort auf seinen Anruf, wie es bis dahin zu thun gewohnt war. Aus allem ging hervor, daß der Augenblick der Geburt sehr nahe sein müsse. Zuletzt erwählte es sich einen bestimmten Lagerplatz, legte sich nieder, verweilte einige Minuten vollkommen ruhig: und plötzlich, wie durch Zaubergewalt, war das junge Flußpferd, der Kopf voran, in die Welt geschleudert worden.

Unmittelbar nach der Geburt, welche wegen der Kürze ihrer Dauer besonders bemerkenswerth erschien, war die Mutter auf den Beinen, drehte sich herum, stürzte mit geöffneten Kinnladen auf das Junge und umschloß dasselbe theilweise mit ihrem Maule. Hätte sie in diesem bedenklichen und erregenden Augenblicke irgend jemanden gehört oder gesehen, sie würde, meiner Ueberzeugung nach, augenblicklich ihren Sprößling vernichtet haben. Mit eingehaltenem Athem erwarteten wir ihr ferneres Beginnen. Rollenden Auges lauschte sie eine Weile und schien im Zweifel zu sein, was sie thun sollte, als zu unserem größten Erstaunen das neugeborene Junge auf das laute Gebrüll des Männchens antwortete und dabei seine Ohren schüttelte, als ob es dieselben vom Wasser befreien wolle. In demselben Augenblicke drehte sich die Alte rückwärts und ließ ihre lange, flache Zunge über den Körper des kleinen Wesens gleiten, welches gleichzeitig sich zu bewegen begann und zu gehen versuchte. Die Mutter unterstützte diese Anstrengungen und zwar mit Hülfe ihrer Nase, mit welcher sie das Junge fortschob. Letzteres lief bereits eine halbe Stunde nach der Geburt, wenn auch noch wankend, im Stalle umher, sorgfältig bewacht von der dicht hinter ihm folgenden Mutter. Mit Eintritt der Dämmerung hatte es ein ihm behagliches Strohbett im Winkel des Stalles gefunden und zur Ruhe erwählt. Hier legte sich auch die Mutter nieder, mit zärtlichster Sorge das Junge behütend. Am folgenden Morgen schien letzteres sehr zu Kräften gekommen zu sein, lief drei- oder viermal im Stalle auf und nieder, antwortete, während die Alte auch heute noch schweigsam blieb, im Laufe des Tages wiederholt auf das Gebrüll des alten Männchens, verschlief aber mit jener den größten Theil der Zeit. Saugen sah man es nicht, nahm aber an, daß es dies während der Nacht thun werde. Zwei Tage später sahen wir das Junge anscheinend schlafend und die Mutter in schlechter Laune, bemerkten aber bald, das ersteres vergebliche Anstrengungen machte, sich zu erheben. Dies schien mir bedenklich, und ich beschloß deshalb, es von der Mutter zu trennen, so schwierig und gefährlich dieses Unterfangen auch sein möchte. Umsonst versuchte der Wärter, die Alte in das Wasserbecken zu treiben und das trennende Gitter hinter ihr zu schließen; denn das Thier stürzte sich wohl in das Wasser, drehte sich aber augenblicklich wieder herum und warf sich wüthend dem Wärter entgegen. Erst mit Hülfe einer den Nilpferden in hohem Grade verhaßten Feuerspritze gelang die Absperrung und die Wegnahme des Jungen, welches zu unserem Erstaunen bereits seine hundert Pfund wog, so schlüpfrig und glatt war wie ein Aal und [586] in unseren Armen tüchtig strampelte. In einem warmen Raume auf einem weichen Bette von Heu gelagert und mit einem wollenen Tuche bedeckt, schien es wieder aufzuleben, nahm auch ohne weiteres die mit lauer Ziegenmilch gefüllte Saugflasche an und schien uns Hoffnung auf Erhaltung seines Lebens zu geben. Doch schon nach der zweiten Mahlzeit wurde es von Krämpfen befallen, und plötzlich gab es seinen Geist auf. Es hatte nie an seiner Mutter gesaugt und war infolge dessen verkümmert. An der Mutter konnte die Schuld nicht gelegen haben, denn diese würde nicht allein das Saugen willig gestattet, sondern es auch ausreichend ernährt haben.«

»Niemals«, schließt Bartlett, »habe ich ein Thier kennen gelernt, welches seines Sprößlings wegen so mißtrauisch und wachsam und so entschieden gewillt ist, das Junge zu vertheidigen, wie diese Flußpferdmutter. Sie liebt ihr Kind mit eifersüchtiger Sorge und erschwert dadurch dessen Aufzucht in der Gefangenschaft in hohem Grade; denn das Junge läuft beständig Gefahr, durch die wüthenden Bewegungen der Mutter über den Haufen gerannt und getödtet zu werden.«

Im darauffolgenden Jahre glückte es, wie ich noch bemerken will, auch in London, ein junges Nilpferd, den zweitgeborenen Sprößling derselben Mutter, groß zu ziehen.

Abgesehen vom Menschen tritt Behemot schwerlich ein anderer Feind entgegen, welcher ihm gefährlich werden könnte. Man hat zwar wiederholt von Kämpfen gesprochen, welche zwischen ihm und dem Krokodile stattfinden sollen, ist jedoch niemals Zeuge solcher Kämpfe gewesen, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil sich Krokodil und Nilpferd thatsächlich nicht um einander kümmern, und es dem ersteren gewiß niemals einfällt, an einem so mächtigen Mitbewohner der von ihm bevölkerten Gewässer sich zu versuchen. Da, »wo der Mensch nicht hinkommt mit seiner Qual«, erreicht das Flußpferd, ungefährdet von irgend welchem Feinde, ein sehr hohes Alter. Obwohl es verhältnismäßig rasch heranwächst, braucht es doch viele Jahre, bevor es seine volle Größe erlangt. Wahrscheinlich ist es bereits im zweiten, sicherlich im dritten Lebensjahre fortpflanzungsfähig; es wächst aber, wie Beobachtungen an Gefangenen unzweifelhaft darthun, auch nachdem es Junge erzeugt hat, noch mehrere Jahre stetig fort, und wenn es endlich vollkommen erwachsen ist, nehmen mindestens noch die Zähne an Länge und Umfang zu. In welcher Zeit seines Lebens das Greisenalter beginnt, zu wie vielen Jahren es sein Leben überhaupt bringen kann, weiß man nicht, wohl aber das eine, daß auch ihm Krankheit und Siechthum nicht erspart bleiben. »Ein Flußpferd«, erzählt Schweinfurth, eine Stelle seines Tagebuches wiedergebend, »lehnt ganz auf dem Trockenen an einem Busche am Ufer und macht keine Miene, bei unserem Herankommen das Wasser wieder zu gewinnen; die Barke segelt auf zwanzig Schritte Entfernung an dem Thiere vorbei; eine abgefeuerte Kugel bewirkt nicht das geringste; der fleischrothe, violett schimmernde Riese schwankt unbeholfen hin und her, als suche er eine Stütze am Gebüsche. Alle halten das Thier für krank, da die Erfahrung lehrt, daß die Nilpferde stets nur auf dem festen Lande zu verenden suchen. Weshalb er aber aufrecht dastand, auf allen Vieren, blieb allen unbegreiflich.«

Die ungeheuerliche Gestalt und das unfreundliche Wesen des Flußpferdes erklären es zur Genüge, daß das Thier bei den meisten Völkerschaften allerlei wunderliche Anschauungen und Sagen in das Leben gerufen hat. Der Sudâner sieht das wüste Vieh gar nicht für ein echtes, natürliches Wesen, sondern eher für einen Auswurf der Hölle an. Schon der sudânische Name Äésint, dessen Bedeutung niemand kennt, deutet auf etwas ungewöhnliches hin. Dazu kommt nun die Bedenken erregende Mißachtung aller, auch der kräftigsten Schutzbriefe seitens des Ungethüms. »Möge Gott die Affen verfluchen in seinem Zorne«, sagte mir ein Sudâner; »denn sie sind verwandelte Menschen und Spitzbuben, Söhne, Enkel, Nachkommen von Spitzbuben, aber möge er uns bewahren vor den Kindern der Hölle, jenen Nilpferden! Denn ihnen ist das heiligste Schaum und das Wort des Gottgesandten ein leerer Hauch; sie zerstampfen den ›Gottesbrief‹ mit ihren Füßen!« Das Nilungeheuer gilt in den Augen der Eingeborenen kaum als ein von Allah erschaffenes Wesen, sondern nur als Maske eines verruchten, dem Teufel – vor welchem der Bewahrer alle Gläubigen bewahren möge! – mit Leib und Seele angehörigen Zauberers und [587] Sohnes der Hölle, welcher nur zu Zeiten diese Satansgestalt annimmt, sonst aber in seiner Hütte als Mensch erscheint, um andere Adamssöhne abzulocken vom Pfade des Heiles. Mit anderen Worten: das Nilpferd ist der Gottseibeiuns selber, wenn auch ohne Pferdefüße und Schwanz!

Dafür gibt es hundert Belege. Viele Menschen haben durch jenen Höllensohn ihr Leben verloren, und ihre Seele ist ihnen aus dem Körper gestampft worden, ohne daß der Leib gefressen worden wäre: und unter den Todten war sogar ein Fakïe oder Khorânverständiger! Ferner ließ einer der Statthalter Ostsudâns, Churschid-Pascha, als er einst mit einem Fähnlein seiner Krieger an den Strom kam, diese auf ein Nilpferd Jagd machen, obwohl ihm ein weiser Schëich wohlmeinend davon abrieth; denn dieser wußte, daß das vermeintliche Nilpferd bloß die Maske eines verwunschenen Menschen war. Zwar wurde der vom Anbeginn der Welt verfluchte Zauberer getödtet und seine schwarze Seele der Hölle zugesandt, aber Churschid-Pascha entging seinem Schicksale nicht. Er war immer hart verfahren gegen die Zauberer des Landes, deshalb bannten ihn diese durch den Blick ihres scheelen Auges. Sein Leib versiechte, weil seine Eingeweide langsam verdorrten, und er wollte, auch krank, noch immer die Meinung der Ûlema und des Khadi nicht gelten lassen; denn anstatt sich einem Kundigen des Gotteswortes anzuvertrauen und den Zauberer durch diesen bannen zu lassen, vertrauete er den ungläubigen Aerzten aus Frankistán und welkte und siechte dahin. Möge sein Leib in Frieden ruhen und seine Seele begnadigt sein! Uns aber möge der Bewahrer bewahren, der Schützende schützen vor allerlei Zauber und Höllenwerk!

Buchempfehlung

Grabbe, Christian Dietrich

Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Ein Lustspiel in drei Aufzügen

Der Teufel kommt auf die Erde weil die Hölle geputzt wird, er kauft junge Frauen, stiftet junge Männer zum Mord an und fällt auf eine mit Kondomen als Köder gefüllte Falle rein. Grabbes von ihm selbst als Gegenstück zu seinem nihilistischen Herzog von Gothland empfundenes Lustspiel widersetzt sich jeder konventionellen Schemeneinteilung. Es ist rüpelhafte Groteske, drastische Satire und komischer Scherz gleichermaßen.

58 Seiten, 4.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Sturm und Drang. Sechs Erzählungen

Zwischen 1765 und 1785 geht ein Ruck durch die deutsche Literatur. Sehr junge Autoren lehnen sich auf gegen den belehrenden Charakter der - die damalige Geisteskultur beherrschenden - Aufklärung. Mit Fantasie und Gemütskraft stürmen und drängen sie gegen die Moralvorstellungen des Feudalsystems, setzen Gefühl vor Verstand und fordern die Selbstständigkeit des Originalgenies. Michael Holzinger hat sechs eindrucksvolle Erzählungen von wütenden, jungen Männern des 18. Jahrhunderts ausgewählt.

- Jakob Michael Reinhold Lenz Zerbin oder Die neuere Philosophie

- Johann Karl Wezel Silvans Bibliothek oder die gelehrten Abenteuer

- Karl Philipp Moritz Andreas Hartknopf. Eine Allegorie

- Friedrich Schiller Der Geisterseher

- Johann Wolfgang Goethe Die Leiden des jungen Werther

- Friedrich Maximilian Klinger Fausts Leben, Taten und Höllenfahrt

468 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum