Elftes Capitel.

Rast im Dorfe Atures.

[144] Am ersten September um sechs Uhr morgens verließen die Falcas diese gefährlichen Gegenden. Passagiere und Mannschaft waren einem Gemetzel entgangen, wie bei einem solchen schon so viele andre Reisende jenen blutdürstigen Stämmen zum Opfer gefallen waren.[144]

Herr Miguel meinte, nachdem der Congreß einmal beschlossen habe, dem schrecklichen Unwesen der Quivas zu steuern, sei es auch hohe Zeit, mit ernsten Maßregeln dagegen vorzugehen.

»Es geschieht mir ganz recht,« hatte der Sergeant Martial gerufen, als er den Pfeil, der ihm in der Schulter saß, herauszog.

Weit mehr als die Wunde schmerzten ihn die Vorwürfe, die er sich machte, während seiner Wache mehr an die Vergangenheit als, was weit nothwendiger gewesen wäre, an die Gegenwart gedacht zu haben.

Zum Glück hatte seine Nachlässigkeit niemand das Leben gekostet, nur er, der Soldat, der sich hatte überraschen lassen, trug bei dem Scharmützel eine Wunde davon, doch auch diese – so hofften Alle – würde ja keine tödliche sein.

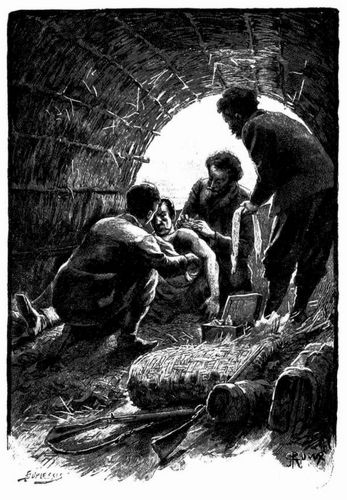

Sobald die Boote der Quivas außer Sehweite waren, erhielt der Sergeant Martial, der nun auf seinem Nachtlager im Deckhause ausgestreckt lag, von Jean die erste Hilfe. Es genügt aber nicht, der Neffe seines Onkels zu sein und sich die möglichste Mühe zu geben, um in solchem Falle wirksam eingreifen zu können. Dazu gehören auch einige medicinische Kenntnisse, und die besaß der junge Mann leider nicht.

Es traf sich daher recht glücklich, daß Germain Paterne bei seinen naturwissenschaftlichen Studien sich auch etwas mit Heilkunde beschäftigt hatte, und daß sich auf der »Moriche« eine Reiseapotheke vorfand. Germain Paterne beeilte sich also, dem Sergeanten Martial die so nöthige sachverständige Hilfe zu bringen, und es wird niemand wundern, daß Jacques Helloch es sich nicht nehmen ließ, ihn dabei eifrig zu unterstützen.

In Folge dessen zählte die »Gallinetta« in den ersten Stunden der weiteren Fahrt zwei Passagiere mehr als vorher, und diese beobachteten mit aufrichtiger Rührung, wie liebevoll Jean von Kermor den alten Soldaten pflegte.

Bei genauerer Untersuchung der Wunde erkannte Jean Paterne, daß die Pfeilspitze drei Centimeter tief, doch so schräg in die Schulter eingedrungen war, daß sie keinen Muskel und keinen größeren Nerven getroffen und nur die Haut und das Unterhautzellgewebe verletzt hatte. Allem Anscheine nach war also nicht zu fürchten, daß die Wunde ernsthaftere Folgen haben könne, vorausgesetzt freilich, daß der Pfeil nicht vergiftet war.

Die Indianer des Orinoco benetzen die Spitze ihrer Pfeile aber sehr häufig mit dem unter dem Namen Curare bekannten Safte. Dieser besteht aus[147] einer Mischung des Saftes der Mavacare, einer Liane aus der Familie der Strychnosarten, mit einigen Tropfen Schlangengift. Die schwärzliche, wie eingedickter Süßholzsaft glänzende Flüssigkeit ist bei den Eingebornen vielfach in Gebrauch. Humboldt hat sogar berichtet, daß die Otomaken (-Indianer) sich früher den Nagel des Zeigefingers damit einrieben und schon durch einen kräftigen Händedruck einen Andern vergiften konnten.

War der Sergeant Martial nun von einem mit Curare vergifteten Pfeile getroffen worden, so mußte sich das bald genug zeigen. Der Verwundete wurde dann zuerst die Stimme und darauf jede Beweglichkeit der Glieder, des Gesichts und des Brustkastens verlieren – ein Zustand, bei dem das klare Bewußtsein bis zu dem nicht abwendbaren tödlichen Ausgange bestehen bliebe.

Jetzt galt es also zu beobachten, ob sich solche Erscheinungen im Laufe der nächsten Stunden einstellten.

Der Sergeant mußte Germain Paterne, der ihn verbunden hatte, wohl oder übel seinen Dank aussprechen, obwohl er innerlich grollte bei dem Gedanken, daß nun erst recht vertrautere Beziehungen zwischen den beiden Piroguen entstehen würden. Dann versank er in eine Art lethargischer Betäubung, die seine Reisegefährten nicht wenig beunruhigte.

Da wendete sich der junge Mann an Germain Paterne.

»Erscheint Ihnen sein Zustand bedenklich oder nicht? fragte er.

– Darüber kann ich mir noch nicht schlüssig werden, antwortete dieser. Es handelt sich ja eigentlich nur um eine unbedeutende Wunde, die sich wohl ganz von selbst wieder geschlossen hätte, wenn... ja, wenn sie nicht etwa von einem vergifteten Pfeile herrührt. Zunächst heißt es: abwarten; wir werden uns bald in dieser Hinsicht klar sein.

– Mein lieber Jean, mischte jetzt Jacques Helloch sich ein, hoffen Sie das Beste! Der Sergeant Martial wird wieder und wird auch bald genesen. Wäre hier Curare mit im Spiel, so glaub' ich, würde der Fall schon ganz anders aussehen.

– Das ist auch meine Meinung, bestätigte Germain Paterne. Sobald ich den Verband wechsle, werden wir wissen, woran wir sind, und Ihr Onkel... der Sergeant Martial, wollt' ich sagen...

– O, Gott schütze und erhalte ihn! flüsterte der junge Mann, dem eine Thräne aus den Augen perlte.[148]

– Ja, lieber Jean, sagte Jacques Helloch tröstend, Gott wird ihn erhalten! Die Pflege, die Sie und wir ihm angedeihen lassen wird den alten Soldaten heilen. Ich wiederhole Ihnen, hoffen Sie das Beste!«

Damit drückte er Jean von Kermor die Hand, die in der seinen zitterte.

Die Herren Miguel, Felipe und Varinas erhielten, da die drei Falcas bei frischer Nordostbrise in gleicher Frontlinie dahinsegelten, bald Mittheilungen über den Verletzten und hegten auch die Hoffnung, daß er wieder aufkommen werde.

Die Quivas benutzten allerdings häufig Curare zur Vergiftung ihrer Pfeile und der Bolzen ihrer Sarbacanes (Blaserohre), eine beständige Gewohnheit war das aber immerhin nicht. Die Bereitung dieses Giftes kann nur durch »Specialisten« erfolgen – wenn diese Bezeichnung, wo es sich um wilde Eingeborne handelt, gestattet ist – und es ist nicht immer leicht, sich dieser »Praktiker« der Savannen zu bedienen. Es lag hier also die Wahrscheinlichkeit vor, daß die Sache keinen übeln Ausgang nähme.

Sollte der Zustand des Sergeanten Martial aber wider Erwarten mehrtägige Ruhe und diese unter günstigeren Umständen erheischen, als sich solche an Bord der »Gallinetta« fanden, so war es leicht, beim Dorfe Atures, sechzig Kilometer oberhalb der Mündung des Meta, Aufenthalt zu nehmen.

Dort mußten die Reisenden so wie so eine Woche still liegen, bis ihre Piroguen, die sie verlassen mußten, die zahlreichen Stromschnellen in diesem Theile des Orinoco überwunden hatten. Da der Wind noch immer günstig blieb, durften sie wohl erwarten, das Dorf Atures im Laufe des nächsten Tages zu erreichen.

Die Segel wurden so eingestellt, daß sie die Kraft des Windes am vortheilhaftesten ausnutzten, und wenn dieser in gleicher Weise anhielt, mußten die Falcas gegen Abend die größere Hälfte des Weges zurückgelegt haben.

Am Vormittage kamen Jacques Helloch und Germain Paterne noch drei- oder viermal, um den Zustand des Sergeanten Martial zu beobachten.

Die Athmung des Verwundeten war gut, sein Schlaf tief und ruhig.

Nachmittag gegen ein Uhr, als der Sergeant erwachte, erkannte er sogleich den jungen Mann und begrüßte ihn mit freundlichem Lächeln. Als er freilich die beiden Franzosen neben ihm sah, konnte er nicht umhin, das Gesicht etwas zu verziehen.

»Haben Sie noch viel zu leiden? fragte ihn Germain Paterne.[149]

– Ich... Herr Paterne, erwiderte der Sergeant Martial, als ob er sich durch eine solche Frage gekränkt fühlte, nicht im mindesten! Pah, eine einfache Rißwunde... eine Schramme! Denken Sie denn, ich hätte die Haut eines kleinen Mädchens?... Morgen ist gar nichts mehr davon zu sehen, und ich könnte Sie bequem wieder auf der Schulter forttragen. Uebrigens möcht' ich aufstehen...

– Nein, Sie bleiben noch ruhig liegen, Sergeant, erklärte Jacques Helloch, das ist vom Arzte verordnet.

– Lieber Onkel, redete auch der junge Mann dem Verletzten zu, Du mußt der Anordnung schon nachkommen, und binnen kurzem wirst Du den Herren hier für Ihre freundliche Hilfe nur danken können.

– Schon gut, schon gut!« murmelte der Sergeant Martial knurrend, wie eine Dogge, die von einem Kläffer angebellt wird.

Germain Paterne legte nun einen frischen Verband an und erklärte bestimmt, daß keine Wundvergiftung vorliege. Im andern Falle hätte das Gift seine Wirkung bereits äußern müssen. Körperlich, wenn auch nicht geistig, wäre der Verletzte jetzt schon einer weitverbreiteten Lähmung verfallen gewesen.

»Na, Sergeant, die Sache geht ja nach Wunsch, versicherte Germain Paterne.

– Und in ein paar Tagen wird Alles vorüber sein!« setzte Jacques Helloch hinzu.

Als Beide dann nach ihrer Bord an Bord mit der »Gallinetta« segelnden Pirogue zurückgekehrt waren, machte der Sergeant Martial seinem verhaltenen Ingrimm Luft.

»Das hat mir blos noch gefehlt! brummte er. Nun haben wir sie gleich immer hier auf dem Halse... die beiden Franzosen...

– Ja, bester Onkel, antwortete Jean, um ihn zu beruhigen, da hättest Du Dich freilich nicht verwunden lassen dürfen.

– Nein, alle Wetter, das wäre nicht nöthig gewesen... an der ganzen dummen Geschichte bin ich nur schuld... ich, ein Recrut von acht Tagen... ein Nichtsnutz... der nicht einmal seinen Wachdienst ordentlich zu thun weiß!«

Als die Dämmerung anfing, die Ufer des Stromes zu verhüllen, langten die Piroguen an der Barre von Vivoral an, wo sie für die Nacht Schutz suchen sollten. Schon vernahm man von ferne das verschwommene Rauschen der Raudals von Atures.[150]

Da noch immer ein Ueberfall durch Quivas zu befürchten war, wurden die schärfsten Vorsichtsmaßregeln getroffen. Der Schiffer Valdez ließ seine Leute ihr Lager nicht aufsuchen, ohne vorher einige davon bezeichnet zu haben, die während der ersten Nachtstunden wachen sollten. Dasselbe wurde von Martos und Parchal auf den beiden andern Falcas angeordnet. Außerdem besichtigte man die Waffen, die Gewehre und die Revolver und lud sie von neuem.

Die Stille der Nacht wurde indeß durch keinen Alarm unterbrochen, und der Sergeant Martial konnte ungestört bis früh schlafen. Beim Verbandwechsel am Morgen konnte Germain Paterne die Erklärung abgeben, daß die Wunde in der Heilung begriffen sei und nach wenigen Tagen vernarbt sein werde. Irgendwelche Folgen von Curare waren nicht mehr zu fürchten.

Das Wetter blieb klar, die Brise frisch und günstig. In der Ferne erhoben sich längs beider Ufer die Berge, die durch die Stromverengerung die Raudals von Atures erzeugen.

Hier theilte die Insel Vivoral den Strom in zwei Arme, durch die wüthende Stromschnellen herabbrausten. Gewöhnlich, bei niedrigerem Wasserstande, starren Felsblöcke in dem Bette hervor, und man kommt unmöglich hindurch, ohne Fracht und Gepäck bis zum Ende der Insel über Land hinschaffen zu lassen.

Dieses langwierige Verfahren war diesmal nicht nöthig, und die Piroguen konnten, mittelst Espilla längs des Uferrandes hingetrieben, bis zur stromaufwärts weisenden Spitze der Insel gelangen. Hiermit waren mehrere Stunden gewonnen und die Segelfahrt konnte in gewohnter Weise fortgesetzt werden, als die Sonne am Horizont um wenige Grade über den Cerros des Cataniapo am rechten Ufer aufgestiegen war.

Am Vormittage konnte man sich bequem längs des Steilufers am Fuße der Cerros halten, und gegen Mittag legten die Falcas an dem kleinen Dorfe Puerto Real an. Ein etwas zu vornehmer Name für einen Flußhafen, um den nur wenige, kaum bewohnte Strohhütten verstreut sind.

Hier beginnt nun gewöhnlich der Landtransport aller Frachtstücke der Fahrzeuge bis zu dem fünf Kilometer weiter oben gelegenen Dorfe Atures. Die Guaharibos erspähten auch eifrig die Gelegenheit, einige Piaster zu verdienen. Als man mit ihnen handelseins geworden war, nahmen sie die Gepäckstücke auf den Rücken, die Passagiere aber folgten ihnen und überließen den Schiffsleuten[151] die schwere Aufgabe, ihre Piroguen am Zugseile über die Stromschnellen hinwegzuschaffen.

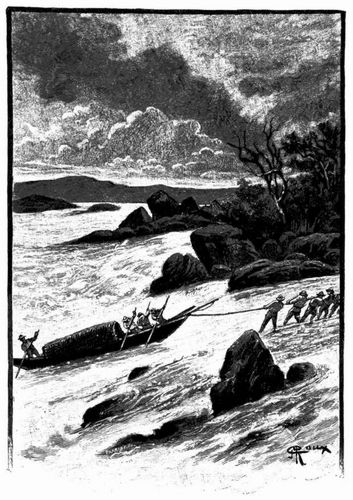

Das Raudal hier bildet einen schluchtartigen Gang von zehn Kilometer Länge, der aus den terrassenförmig abfallenden Uferfelsen ausgebrochen zu sein scheint. Die starke Neigung seines Grundes vermehrt neben der Beschränktheit des Bettes das Herabtosen der Fluthen nur noch weiter, und außerdem hat ihnen die Natur keinen freien Durchfluß gewährt. Das nach Humboldt's Ausspruch »treppenförmige« Bett des Stromes ist von quer verlaufenden Erhöhungen[152] unterbrochen, die den Stromschnellen fast den Charakter von Wasserfällen verleihen. Ueberall tauchen darin mit Grün bedeckte Klippen auf, Felsblöcke, die fast Kugelgestalt aufweisen und sich nur unter Aufhebung der Gesetze des Gleichgewichts an ihrer Stelle halten zu können scheinen. Der Niveauunterschied des Wassers vor und nach diesem Hinderniß beträgt volle neun Meter. Ueber die von einer Stufe zur andern brodelnden Fälle, zwischen den da und dort verstreuten Felsblöcken hindurch und über die Untiefen, die gelegentlich auch ihre Stelle wechseln, müssen also die Fahrzeuge aufgeholt werden.

Es giebt hier[153] einen wirklichen Schleppzug auf granitnem Leinpfade, und wenn die Arbeit nicht durch die Witterungsverhältnisse unterstützt wird, erfordert sie viele Zeit und große Anstrengung.

Natürlich macht es sich dabei in erster Linie nöthig, die Fahrzeuge möglichst zu entlasten. Die Randals hier könnte sonst niemand passieren, ohne sich dem Verlust seiner gesammten Ladung auszusetzen. Es ist schon überraschend genug, daß die Fahrzeuge leer über diese gefährlichen Stellen hinwegkommen, und sicherlich würden die meisten sinken oder zerstört werden, wenn die Schiffsleute, die hier »zu Hause« sind, sie nicht mit erstaunlicher Gewandtheit durch die schäumenden Wirbel zu leiten verständen.

Die drei Piroguen wurden also entladen und gleichzeitig die Verhandlungen mit den Guaharibos wegen des Ueberlandtransportes der Colli bis zum Dorfe Atures fortgeführt. Die Entlohnung, die diese verlangen, wird gewöhnlich mit Stoffen, allerlei Kurzwaaren, Cigarren, Branntwein und dergleichen bezahlt. Sie nehmen aber ebenso gern baare Zahlung in Piastern an, und im vorliegenden Falle schienen sie mit dem gewährten Preise recht zufrieden zu sein.

Es versteht sich von selbst, daß Passagiere ihr Reisegepäck diesen Indianern niemals allein überlassen, um es erst im Dorfe Atures wieder in Empfang zu nehmen. Die Guaharibos verdienen ein so weit gehendes Vertrauen keineswegs, und es empfiehlt sich immer, ihre Ehrlichkeit nicht erst auf die Probe zu stellen. Deshalb marschieren sie also, wie auch im vorliegenden Falle, meist zugleich mit den Reisenden am Ufer dahin.

Da die Entfernung von Puerto Real bis zum Dorfe Atures nur fünf Kilometer beträgt, hätte die Strecke binnen wenigen Stunden zurückgelegt werden können, selbst mit dem umfänglichen Material, mit den Geräthen, Decken, Reisesäcken, Kleidern, Waffen, der Munition, den Beobachtungsinstrumenten Jacques Helloch's, den Herbarien und photographischen Apparaten Germain Paterne's. Das Alles machte keine eigentlichen Schwierigkeiten; es fragte sich aber, ob der Sergeant Martial werde die Wegstrecke zu Fuß zurücklegen können, oder ob er nicht etwa auf einer Tragbahre bis zum Dorfe geschafft werden müßte.

Doch nein, der alte Soldat war ja kein kleines Mädchen, wie er wiederholt aussprach, und ein Verband an der Schulter hinderte ihn noch lange nicht, einen Fuß vor den andern zu setzen. Schmerzen verursachte ihm seine Verletzung gar nicht mehr, und als Jacques Helloch ihm den Arm anbot, antwortete er:[154]

»Ich danke sehr, Herr Helloch, ich werde schon mit Schritt halten und brauche niemand zur Hilfe«

Ein Blick des jungen Mannes auf Jacques Helloch belehrte diesen, daß es besser sei, dem Sergeanten Martial nicht zu widersprechen, auch nicht dadurch, daß man ihm andre Gefälligkeiten anbot.

Die kleine Gesellschaft verabschiedete sich also von den Schiffsleuten, die die Falcas durch die Wirbel der Stromschnellen bugsieren sollten. Die Schiffer Valdez, Martos und Parchal versicherten, daß sie sich der größten Eile befleißigen würden, und auf ihr Wort war wohl zu bauen.

So verließen die Passagiere Puerto Real gegen elfeinhalb Uhr morgens.

Es war nicht nöthig, zu scharf auszuschreiten, wenn der Sergeant Martial sich auch dazu bereit erklärt hatte. Da Jacques Helloch und seine Gefährten schon gefrühstückt hatten, konnten sie gemächlich bis zum Dorfe Atures wandern und trafen dann noch immer zur Zeit des Mittagessens ein.

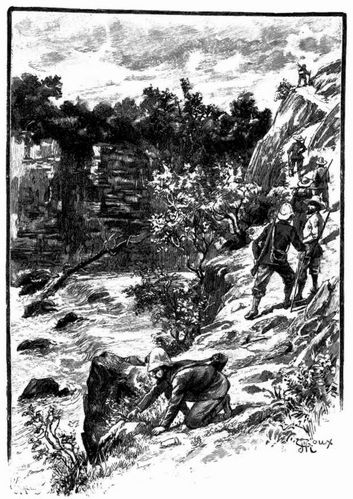

Die Straße, oder vielmehr der Fußpfad, verlief am rechten Ufer des Stromes, was ein Uebersetzen des letzteren ersparte, da das Dorf auf dem gleichen Ufer lag. Zur Linken erhob sich der schroffe Abhang der Cerros, deren Kette sich bis oberhalb der Raudals fortsetzt. Zuweilen war der Weg so schmal, daß nur eine Person darauf Platz hatte und die kleine Truppe hintereinander marschieren mußte.

Die Guaharibos gingen einige Schritte den Uebrigen voran. Nach ihnen kam Herr Miguel und seine beiden Collegen und darauf Jacques Helloch, Jean von Kermor und der Sergeant Martal. Germain Paterne bildete den Nachtrab.

Wenn die Breite des Pfades es gestattete, ging man auch zu Zweien oder Dreien nebeneinander, und dann marschierten der junge Mann, der Sergeant Martial und Jacques Helloch miteinander hin.

Offenbar waren Jacques Helloch und Jean ein Paar Freunde geworden, und wer hätte das, außer wenn er ein alter Querkopf war, mit scheelen Augen ansehen können?

Bisweilen blieb Germain Paterne, der seine kostbare Botanisiertrommel auf dem Rücken trug, stehen, wenn eine Pflanze sein besondres Interesse erregte. Die Andern kamen ihm dann ein Stück voraus und riefen ihm oft laut genug zu, sich mehr zu beeilen, was ihn aber nicht hinderte, seiner Lieblingsbeschäftigung weiter nachzugehen.[155]

An Ausübung der Jagd war unter vorliegenden Umständen kaum zu denken, wenn sich nicht etwa die Möglichkeit bot, in einzelnen Schluchten der Cerros ein Stück hinaufklimmen zu können.

Das war thatsächlich einmal der Fall... zur großen Befriedigung des Herrn Miguel, doch zum großen Nachtheil eines Heulaffen, des ersten, der von ihm erlegt wurde.

»Alle Achtung, Herr Miguel, und meinen aufrichtigen Glückwunsch! rief Jacques Helloch, als einer der Guaharibos das geschossne Thier geholt hatte.

– Ich danke Ihnen, Herr Helloch, und verspreche gleichzeitig, daß das Fell dieses Affen bei meiner Rückkehr einen Platz im naturhistorischen Museum finden und mit der Aufschrift: »Erlegt von Herrn Miguel, Mitglied der geographischen Gesellschaft von Ciudad-Bolivar« versehen werden wird.

– Das ist auch nicht mehr als Recht, meinte Felipe.

– Armes Thier! rief Jean, als er den Affen, der mit der Schußwunde im Herzen auf der Erde lag, betrachtete.

- Arm... aber vortrefflich zum Verspeisen... sagt man, erwiderte Germain Paterne.

– Gewiß, mein Herr, versicherte Varinas, und heute Abend, wenn wir in Atures sind, werden Sie sich selbst davon überzeugen können; dieser Affe wird das beste Gericht unsrer Mahlzeit bilden.

– Grenzt das bei seiner Menschenähnlichkeit nicht bald an Anthropophagie? fragte Jacques Helloch scherzend.

– O, Herr Helloch! antwortete Jean. Zwischen einem Affen und einem Menschen...

– Ist der Unterschied gar nicht allzu groß! Nicht wahr, Sergeant?

– Ganz recht, Beide verstehen sich auf Grimassen!« antwortete Martial, der dafür gleichzeitig den Beweis lieferte.

Reichlich vertreten war hier auch das Federwild, wie Enten, Holztauben, nebst verschiedenen Wasservögeln, vorzüglich Pavas, einer Art Hühner von großer Flügelspannweite. Doch wenn es auch leicht gewesen wäre, davon viele zu erlegen, so hätte man sie doch nicht erlangen können, da sie in den Stromwirbel gefallen wären.

Er bietet wirklich einen merkwürdigen Anblick, dieser Orinoco, wenn seine schäumenden Fluthen sich durch das Raudal von Atures, vielleicht das längste und ungangbarste seines ganzen Verlaufs, hinabstürzen. Man vergegenwärtige[156] sich nur das betäubende Donnern der Katarakte, die Wasserstaubwolken über ihnen, die fortgerissenen Baumstämme, die die Strömung vom Ufer weggeschwemmt hat und die da und dort an die Felsblöcke anprallen, sowie das stellenweise überhängende Ufer, das jeden Augenblick herabzubrechen und den engen Fußpfad ganz zu versperren droht. Es erscheint wirklich wunderbar, wie die Piroguen hier durchkommen konnten, ohne sich die Seiten- oder Grundplanken abzureißen. Die Passagiere der »Gallinetta«, der »Moriche« und der »Maripare« konnten auch nur dann erst über das Schicksal ihrer Fahrzeuge beruhigt sein, wenn diese in den Hafen von Atures einliefen.

Die kleine Gesellschaft, deren Marsch weder durch einen sonstigen Zwischenfall, noch durch einen Unfall unterbrochen worden war, traf ein wenig nach zwei Uhr in dem Dorfe ein.

Zur Zeit war Atures noch dasselbe, wie es der französische Reisende fünf Jahre vorher gefunden hatte, und wie es ohne Zweifel bleiben wird, wenn man den Aussagen des Elisée Reclus über die Dörfer am mittleren Orinoco vertrauen darf. Ehe die Insassen der drei Piroguen nicht nach San-Fernando kamen, sollten sie überhaupt auf keine Ortschaft von einiger Bedeutung treffen. Weiter hinaus erstreckte sich dann eine halbe Wüstenei, selbst in dem ausgedehnten Becken des Rio Negro und des Amazonenstromes.

Sieben bis acht Hütten – das war ganz Atures, etwa dreißig Indianer seine ganze Bevölkerung. Hier widmen sich die Eingebornen noch der Viehzucht; stromaufwärts würde man dagegen vergebens Ilaneros suchen, die sich damit abgeben. Dort beobachtet man wohl noch Züge von Hornvieh, doch nur zur Zeit, wo die Herden von einem Weideplatz zum andern getrieben werden.

Herr Miguel und seine beiden Begleiter, der Sergeant Martial und Jean von Kermor, sowie Jacques Helloch und Germain Paterne mußten sich also die am wenigsten verfallenen Hütten aussuchen und sich darin so gut wie möglich einrichten.

Wenn das Dorf nun keinerlei Bequemlichkeiten bot und man die Deckhäuser der Piroguen hier recht schmerzlich vermißte, so hatte es doch einen höchst schätzenswerthen Vorzug... es gab hier keinen einzigen Muskito. Warum die unerträglichen Thiere fern blieben, wußte niemand und auch Germain Paterne vermochte es nicht zu erklären. Jedenfalls war der Sergeant Martial für diese Nacht aber seiner Aufgabe, den Neffen mit dem gewohnten Toldo zu umhüllen, seit längerer Zeit zum erstenmale enthoben.[157]

An Stelle der Muskitos gab es hier freilich viele Niguas oder Sandflöhe, von denen die Indianer am rechten Stromufer arg zu leiden haben.

Diese Eingebornen gehen ja stets barfuß, und die Stiche der Sandflöhe sind recht schmerzhaft. Die Insecten bohren sich unter die Haut ein und erregen eine starke Anschwellung der befallenen Theile. Man kann sie nur mittels einer seinen Spitze herausziehen, eine Operation, die immerhin ziemlich schwierig und schmerzhaft ist.

Es bedarf wohl kaum der Erwähnung, daß beim gemeinschaftlichen Abendessen, das unter einer Baumgruppe eingenommen wurde, der von Herrn Miguel erlegte und saftig gedämpfte Heulasse als Hauptstück der Tafel figurierte.

»Nun, rief Herr Felipe, ist er nicht wie vom besten Koch zubereitet?

– Der Vierhänder ist ausgezeichnet, bestätigte Herr Miguel, er verdiente den Ehrenplatz auf einer europäischen Tafel.

– Das mein' ich auch, sagte Jacques Helloch, und wir sollten einige Dutzend solcher Burschen eigentlich an ein Pariser Restaurant schicken.

– Ja, warum sollten diese Thiere denn nicht so gut sein wie Kalb-, Rind- und Hammelfleisch, bemerkte Germain Paterne, da sie sich von den duftreichsten Pflanzen ernähren?

– Es ist nur sehr schwierig, ließ Herr Varinas sich vernehmen, ihnen auf bequeme Schußweite nahe zu kommen.

– Ja, davon können wir erzählen, antwortete Herr Miguel, denn dieser hier ist der erste...

– Der möglichst bald einen Nachfolger verdient, fiel Jacques Helloch ein. Da wir nun einmal einige Tage in diesem elenden Dorfe zubringen müssen, halt' ich es fürs Beste, auf die Affenjagd zu gehen. Sie schließen sich doch uns an, lieber Jean?

– Ich halte mich nicht für würdig, Sie zu begleiten, erwiderte der junge Mann mit einer dankenden Bewegung. Uebrigens würde es mein Onkel kaum zugeben... wenigstens nicht ohne ihn...

– Ganz gewiß werde ich es nicht erlauben, erklärte der Sergeant Martial, erfreut, durch die Antwort seines Neffen einer abschlägigen Erklärung gegenüber seinem Landsmann enthoben zu sein.

– Ja, warum aber, fragte Jacques Helloch, eine solche Jagd ist doch mit keiner Gefahr verknüpft?[158]

– Es ist immer gefährlich, sich in die Wälder hier zu wagen, die, wie ich annehme, nicht ausschließlich von Affen bevölkert sind, erwiderte der Sergeant Martial.

– Freilich, bestätigte Herr Felipe, zuweilen trifft man darin auf Bären...

– O, nur auf ganz sanftmüthige Bären, versicherte Germain Paterne, nur Ameisenbären, die keinem Menschen etwas zu Leide thun und sich schlecht und recht von Honig und von Fischen nähren.

– Und die Tiger... die Löwen... die Ocelote... verzehren die auch nur Honig? erwiderte der Sergeant Martial, entschlossen, sich von seiner Anschauung der Sache nicht abbringen zu lassen.

– Diese Raubthiere sind selten und in der Nähe von Dörfern kaum anzutreffen, während die Affen gern in der Umgebung von Wohnstätten umherschweifen, erklärte Herr Miguel.

– Uebrigens, ließ sich da Herr Varinas vernehmen, giebt es ein sehr einfaches Mittel, das vorzüglich in den Ansiedlungen am Orinoco benutzt wird, um Affen zu erbeuten, ohne sie zu verfolgen, ja ohne die eigne Hütte zu verlassen...

– Und das wäre? fragte Jean.

– Man stellt am Saume eines Waldes einige, am Erdboden gut befestigte Flaschenkürbisse mit einem Loche darin auf, das so groß ist, daß der Affe mit der offenen Hand gerade noch hindurch kann, nicht aber, wenn er sie geschlossen hat. In jeden Flaschenkürbis bringt man eine den Thieren besonders willkommene Frucht. Der Affe sieht sie oder wittert sie, sein Verlangen verlockt ihn, er steckt die Hand durch das Loch, ergreift die Frucht und ist, da er einerseits die Beute nicht wieder los lassen will und andrerseits die Hand doch nicht wieder herausziehen kann, einfach gefangen.

– Was, rief der Sergeant Martial, da käme ihm nicht der Gedanke, die Frucht fallen zu lassen?

– Nein, antwortete Herr Varinas, der Gedanke kommt ihm nicht!

– Und da sagt man noch, daß die Affen intelligente und schlaue Burschen wären!

– Gewiß, doch ihre Naschhaftigkeit trägt den Sieg über ihre Intelligenz davon, erklärte Herr Felipe.

– Diese lächerlichen Kerle!«[159]

Die Vierhänder, die sich in einer solchen Falle fangen lassen, verdienen gewiß diese Bezeichnung, und doch wird das von Herrn Varinas geschilderte Mittel in den Wäldern am Orinoco oft mit bestem Erfolge angewendet.

Jedenfalls handelte es sich hier darum, die Tage des Aufenthalts in Atures bis zum Eintreffen der Piroguen bestens auszunutzen. Der junge Mann konnte sogar mittheilen, daß sein Landsmann vor sechs Jahren hier hatte elf Tage lang warten müssen, ehe seine Falca das Raudal von Atures passieren konnte. Bei dem jetzigen ziemlich hohen Wasserstande erforderte das aber vielleicht weniger Zeit für die Piroguen, die am nämlichen Morgen von Puerto Real abgegangen waren.

Während ihres Verweilens hier begleiteten Jean von Kermor und der Sergeant Martial jedoch die drei Venezuolaner und die beiden Franzosen nicht, als diese die Umgebungen des Dorfes absuchten. Raubthiere zu erlegen, fanden die Jäger keine Gelegenheit, und die wenigen, die sie überhaupt sahen, machten keine Miene, sie anzugreifen. Nur ein Tapir wurde durch eine Kugel Jacques Helloch's verwundet, konnte aber noch flüchten, ehe ihn eine zweite erreichte, die ihn jedenfalls zu Boden gestreckt hätte.

Als Ersatz dafür konnten die Jäger Hirsche, Fluß- und Bisamschweine nach Belieben erlegen, um ihren Proviant zu vermehren. Was nicht frisch aufgezehrt wurde, ließ man dörren oder nach Indianermanier räuchern, um für den Rest der Fahrt hinreichenden Fleischvorrath zu haben.

Gelegentlich dehnten die Herren Miguel, Varinas und Felipe, in Gesellschaft Jacques Helloch's und Germain Paterne's, ihre Ausflüge auch weiter aus, so bis zu den noch auf dem Gebiete von Atures liegenden berühmten Grotten bei Punta Cerro, nach der Insel Cucuritale, die noch Spuren von der Anwesenheit des unglücklichen Doctor Crevaux aufweist, oder nach dem Cerro von Los Muertos, dessen Höhlen den Piaroa-Indianern als Begräbnißplätze dienen. Herr Miguel und seine Gefährten drangen sogar gegen zwölf Kilometer nach Südosten vor, um den Cerro Pintado zu besuchen. Dieser besteht aus einem zweihundertfünfzig Meter hohen Porphyrblocke, den die Indianer etwa in der Mitte mit riesenhaften Inschriften und mit Zeichnungen, die einen Scotopender (Tausendfuß), einen Menschen, einen großen Vogel und eine fast dreihundert Meter lange Schlange darstellen, gewiß in recht mühseliger Weise verziert haben.

Germain Paterne hätte gewiß lieber einige seltene Pflanzen am Fuße des »Bemalten Berges« – es sollte richtiger »Gravierten Berges« heißen –[160] gesammelt, zu seinem großen Leidwesen blieb aber alles Suchen danach vergeblich.

Natürlich kehrten die Herren nach solchen langen Ausflügen in etwas erschöpftem Zustande zurück. Stets herrschte eine sehr starke Hitze, die auch von häufig auftretenden Gewitterstürmen nicht merklich gemildert wurde.

So verlief die Zeit im Dorfe Atures. Die beiden täglichen Mahlzeiten versammelten die ganze Gesellschaft an gemeinschaftlichem Tische, wo man einander die Erlebnisse des Tages erzählte. Jean interessierte sich lebhaft für die[161] Jagdberichte Jacques Helloch's, der sich immer bemühte, den jungen Mann von trüben Ahnungen bezüglich der Zukunft abzulenken. Und wie innig wünschte er, daß Jean in San-Fernando genaue Auskunft über den Oberst von Kermor erhielte und nicht gezwungen wäre, lange andauernden Abenteuern entgegenzugehen!

Am Abend las der junge Mann dann mit lauter Stimme einige Seiten aus seinem beliebten »Führer« vor, vorzüglich solche Stellen, die auf Atures und seine Umgebung Bezug hatten. Herr Miguel und seine Collegen erstaunten dabei nicht wenig über die Verläßlichkeit und bis ins Einzelne gehende Genauigkeit des französischen Forschers bezüglich des Laufes des Orinoco, der Sitten und Gebräuche der verschiedenen Indianerstämme, der Gestaltung ihrer Gebiete und der Lebensgewohnheiten der Ilaneros, mit denen er in Berührung gekommen war.

War Jean von Kermor wirklich genöthigt, seinen Zug bis zu den Quellen des Stromes auszudehnen, so konnte er aus den gewissenhaften Schilderungen seines Landsmannes sicherlich den größten Nutzen ziehen.

Gegen Mittag am 9. September endlich kam Germain Paterne, der ans Ufer botanisieren gegangen war, seine Begleiter anrufend, zurück.

Da für diesen Tag kein Ausflug geplant war, befanden sich Alle, auf die Mittagsmahlzeit wartend, in der größten Strohhütte des Dorfes.

Als Jacques Helloch die Rufe vernahm, stürmte er sofort hinaus. Die Andern folgten ihm, da es ja möglich war, daß Germain Paterne Hilfe begehrte, ob er nun von einem Raubthiere angefallen worden oder in der Nachbarschaft von Atures mit einer Bande Quivas zusammengestoßen war.

Germain Paterne kam, die Botanisierbüchse auf dem Rücken, allein zurück und machte lebhafte Bewegungen mit den Armen.

»He, was ist denn geschehen? rief Jacques Helloch ihm zu.

– Unsre Piroguen sind in Sicht!

– Unsre Piroguen?... antwortete Herr Miguel zweifelnd.

– Schon jetzt? fragte Felipe.

– Sie sind kaum noch einen halben Kilometer entfernt.«

Spornstreichs liefen Alle nach dem linken Ufer hinunter, und bei einer Biegung desselben bemerkten sie die Falcas, die von den Mannschaften mittelst der Estrilla längs des Wasserrandes hin geschleppt wurden. Bald konnten die Passagiere mit den Schiffern sich verständigen, die auf dem Hintertheile stehend,[162] die Fahrzeuge gegen die Abweichung durch den Zug der Leine in ihrer gewünschten Richtung hielten.

»Sie... Valdez! fragte der Sergeant Martial.

– Ja, ich selbst, Sergeant; und wie Sie sehen, kommen meine Collegen gleich hinter mir.

– Sie haben keine Havarien erlitten? erkundigte sich Herr Miguel.

– Havarien zwar nicht, erwiderte Valdez, zum Besten ist es uns aber auch nicht ergangen.

– Nun, Sie sind ja glücklich eingetroffen, sagte Jacques Helloch zum Schiffer der »Moriche«.

– Ja, in sieben Tagen, und das will etwas heißen, wenn es gilt über die Stromschnellen von Atures hinwegzukommen.«

Parchal hatte damit völlig recht; die Banivas sind aber, das muß man gerechterweise anerkennen, vortreffliche Schiffsleute. Ihre Gewandtheit und ihr Eifer verdienten alles Lob, und die wackern Leute erwiesen sich umso empfänglicher für die Anerkennung der Passagiere, als diese noch mit einem Trinkgeld von verschiedenen Piastern begleitet war.

Buchempfehlung

Ebner-Eschenbach, Marie von

Ein Spätgeborner / Die Freiherren von Gemperlein. Zwei Erzählungen

Die beiden »Freiherren von Gemperlein« machen reichlich komplizierte Pläne, in den Stand der Ehe zu treten und verlieben sich schließlich beide in dieselbe Frau, die zu allem Überfluss auch noch verheiratet ist. Die 1875 erschienene Künstlernovelle »Ein Spätgeborener« ist der erste Prosatext mit dem die Autorin jedenfalls eine gewisse Öffentlichkeit erreicht.

78 Seiten, 5.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Große Erzählungen der Spätromantik

Im nach dem Wiener Kongress neugeordneten Europa entsteht seit 1815 große Literatur der Sehnsucht und der Melancholie. Die Schattenseiten der menschlichen Seele, Leidenschaft und die Hinwendung zum Religiösen sind die Themen der Spätromantik. Michael Holzinger hat elf große Erzählungen dieser Zeit zu diesem Leseband zusammengefasst.

- Clemens Brentano Die drei Nüsse

- Clemens Brentano Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl

- E. T. A. Hoffmann Das steinerne Herz

- Joseph von Eichendorff Das Marmorbild

- Ludwig Achim von Arnim Die Majoratsherren

- E. T. A. Hoffmann Das Fräulein von Scuderi

- Ludwig Tieck Die Gemälde

- Wilhelm Hauff Phantasien im Bremer Ratskeller

- Wilhelm Hauff Jud Süss

- Joseph von Eichendorff Viel Lärmen um Nichts

- Joseph von Eichendorff Die Glücksritter

430 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum