Achtes Capitel.

Das Ochotskische Meer.

[103] Die Kurilen, die an Zahl den Alëuten nachstehen, sind zum größten Theile unbewohnte Eilande. Drei oder vier davon können jedoch als Inseln angesehen werden, nämlich Paramuchir, Owekotan, Uchichir und etwa noch Matua. Ziemlich[103] gut bewaldet, haben diese auch fruchtbaren Boden. Die anderen sind felsig und sandig, zu jeder Cultur ungeeignet, und deshalb ganz unfruchtbar und öde.

Ein Theil der Gruppe gehört zum Kaiserthum Japan als natürliche Fortsetzung seines Gebietes, der nördliche Theil ist ein Zubehör der russischen Provinz Kamtschatka, und seine kleinen, stark behaarten Bewohner sind unter dem Namen Kamtschadalen bekannt.

Bourcart beabsichtigte nicht, sich an dieser Gruppe aufzuhalten, wo er nichts zu thun hatte. Ihn drängte es vielmehr, die das Ochotskische Meer im Süden und Südosten abschließende Inselkette hinter sich zu haben, um seine zweite Campagne beginnen zu können.

Indem der »Saint Enoch« das Cap Lopatka am Ende der kamtschadalischen Halbinsel umschiffte und Paramuchir an Backbord liegen ließ, gelangte er am 23. August durch die Kurilenstraße, von Vancouver nach einer Fahrt von sechsundreißig Tagen, in die sibirischen Gewässer.

Bei dem Passieren der Meerenge kam es zu einem leichten Unfalle, der jedoch auch hätte von weit ernsteren Folgen sein können.

Das Schiff befand sich gerade an der schmalsten Stelle der Straße, als sein Vordertheil unter dem Einflusse der Strömung auf eine Untiefe stieß, deren Lage auf der Karte offenbar unrichtig angegeben war.

Der Kapitän Bourcart befand sich gerade beobachtend auf dem Hinterdeck neben dem Steuermanne, und der Obersteuermann stand an der Schanzkleidung an Backbord.

Sobald der, übrigens leichte Stoß erfolgte, ertönte der Befehl:

»Die Marssegel gegenbrassen!«

Die Matrosen eilten nach den Tauen und stellten die Raaen in der Weise ein, daß der Wind die Segel von der Kehrseite fassen konnte, damit der »Saint Enoch« rückwärts treibend vom Grunde frei kommen könnte.

Der Kapitän überzeugte sich aber sofort, daß diese Maßregel unzureichend war. Es mußte noch rückwärts ein Anker ausgelegt werden, um das Schiff an diesen heran zu winden.

Sofort wurde das kleine Boot mit einem Wurfanker aufs Meer gesetzt. Dem Lieutenant Coquebert nebst zwei Leichtmatrosen fiel die Aufgabe zu, diesen an einer geeigneten Stelle auf den Grund fallen zu lassen.

Der Stoß war, wie gesagt, nicht stark gewesen, und ein so fest gebautes Fahrzeug, wie der »Saint Enoch«, konnte dadurch nicht ernstlich Schaden nehmen.

Ueberdies war das Auflaufen bei Niederwasser erfolgt, so daß das Schiff, das der Anker weiter auf den Sand zu treiben hinderte, mit der Fluth wahrscheinlich allein wieder flott werden mußte.

Bourcart's erste Sorge bei dem Unfall war es gewesen, den Bootsmann und den Zimmermann an die Pumpe zu beordern. Beide überzeugten sich aber bald, daß das Schiff kein Wasser zog. Weder an der Schiffswand noch an dem Gerippe zeigte sich auch nur die kleinste Beschädigung.

Nun galt es also nur, die Fluth abzuwarten, die auch bald eintrat, und nach einigem Schürfen des Kiels auf dem Grunde kam der »Saint Enoch« von der Untiefe los. Sofort wurden seine Segel richtig eingestellt und eine Stunde später lief er auf das Ochotskische Meer ein.

Die Wachen bezogen jetzt wieder ihren Posten auf den Marsen des Groß- und des Fockmastes, um jeden Spritzwal zu melden, der in geeigneter Entfernung auftauchte. Niemand zweifelte hier an einem ebenso guten Erfolge, wie man ihn in der Bai Marguerite und bei Neuseeland gehabt hatte. Vor Ablauf von zwei Monaten hofften alle, der »Saint Enoch« werde wieder in Vancouver eingetroffen sein und seine zweite Ladung zu gleich hohem Preise wie die erste verkauft haben.

Der Himmel war ziemlich klar. Von Südost her wehte eine leichte Brise. Das Meer hob und senkte sich in langen, nicht überbrechenden Wellen, so daß der Lauf des Schiffes in keiner Weise behindert war.

Da und dort zeigten sich verschiedene Fahrzeuge, in der Mehrzahl Walfänger. Wahrscheinlich beuteten sie diese Gegend schon einige Wochen aus und setzten ihren Fang auch noch bis zum Eintritt des Winters fort. Die anderen Schiffe steuerten entweder nach Nikolajewsk, nach Ochotsk oder Ayan, den bedeutendsten der hiesigen Häfen, oder sie kamen daher, in Begriff in See zu gehen.

Schon zu jener Zeit bildete Nikolajewsk, die Hauptstadt der Provinz und nahe der Ausmündung des gleichnamigen großen Stromes, einen wichtigen Platz, dessen Handelsbeziehungen sich von Jahr zu Jahr ausbreiteten. Es hat einen gut geschützten Hafen an der tatarischen Meerenge, die das Festland von der Insel Sacchalin trennt.

Vielleicht erschien die Strandung des »Saint Enoch« Jean-Marie Cabidoulin als Einleitung zu weiteren Unglücksfällen, und wenn das der Böttcher auch nicht geradezu aussprach, so hätte man ihn doch keineswegs darum zu drängen brauchen.[107]

Der Anfang dieser Campagne im Ochotskischen Meere war ja auch thatsächlich kein glückverheißender zu nennen.

Schon am ersten Morgen wurde ein Walfisch – ein Spritzwal – in der Entfernung von zwei Meilen beobachtet, und Bourcart ließ alle vier Boote bemannen, um ihn zu fangen. Seine Verfolgung erwies sich aber als verfehlt, denn es war unmöglich, das Thier, als dieses dreimal untergetaucht war, überhaupt wieder zu entdecken.

Am nächsten Tage der gleiche Versuch mit dem gleichen Mißerfolge. Die Boote kehrten an Bord zurück, ohne daß die Harpuniere ihre Waffe hatten schleudern können.

An Walfischen fehlte es in diesem Meere also offenbar nicht, denn die Wachen meldeten deren bald noch mehrere, nur waren diese sehr wild oder sehr scheu, denn jedenfalls konnte man nicht an sie herankommen. Daß die anderen Schiffe mehr begünstigt wären, ließ sich auch kaum glauben.

Die Mannschaft wurde unter diesen Verhältnissen natürlich recht verstimmt und ärgerlich. Mehr als jeder andere zeterte darüber aber der Lieutenant Allotte, und es war sehr zu befürchten, daß der Hitzkopf sich, trotz der wiederholten Warnungen Bourcart's, gegebenen Falls zu Unklugheiten verleiten lassen möchte.

Der Kapitän beschloß nun, mit dem »Saint Enoch« nach den Chantarinseln zu gehen, wo er sich schon zweimal mit vortrefflichem Erfolge aufgehalten hatte.

Drei Monate früher würden die Walfänger im Ochotskischen Meere noch die letzten Eisschollen des vorigen Winters angetroffen haben, die, noch nicht zerfallen oder geschmolzen, die Schiffahrt außerordentlich erschwert hätten, denn die Fahrzeuge mußten dann längs der Eisfelder hinsteuern, um diese an ihrem Ende zu umschiffen. Dabei vergingen oft zwei bis drei Tage, ehe sie freies Wasser fanden, wo sie in gewünschter Richtung weitersegeln konnten.

Im August dagegen ist hier das Meer, selbst in seinen nördlichsten Theilen, völlig eisfrei. Dagegen war eher schon die Bildung der »Young ices«, des jungen Eises, zu befürchten, ehe der »Saint Enoch« seine zweite Campagne abgeschlossen hätte.

Am 29. kamen die Chantarinseln in Sicht. Sie liegen ziemlich im Hintergrunde einer Bai, des schmalen Einschnittes, der tief durch das Ufer der Amurprovinz eindringt.[108]

Weiterhin öffnet sich noch eine zweite Bai, die Bai Finisto oder des Südwestens genannt, die aber nicht viel Ankergrund bietet. Der Kapitän Bourcart kannte sie jedoch sehr gut und nahm hier seinen alten Halteplatz wieder ein.

Da ereignete sich ein weiterer und leider weit ernsterer Unfall.

Als der Anker den Grund berührte, waren zwei Matrosen gerade dabei, die Raa des kleinen Bramsegels zu erklimmen, um ein etwas verwirrtes Tau des Fockmastes in Ordnung zu bringen.

Als sich dann die Ankerkette straff anspannte, erhielt Meister Ollive den Befehl, die Topsegel einzuziehen. Leider vergaß man dabei, den Matrosen zuzurufen, daß sie sich vorsehen und ordentlich festhalten sollten. In dem Augenblicke, wo beim Nachlassen der Drissen ein Topsegel auf das Eselshaupt des Mastes niedersank, stand der eine Matrose mit einem Bein gerade auf den Wanten und der andere auf der Pertleine der Raa. In dieser Stellung überrascht, hatte der eine nicht mehr genug Zeit, sich mit den Händen an die Wanten zu klammern, er verlor deshalb den Halt und stürzte am Deck auf das Boot des Obersteuermanns und von da aus ins Meer.

Diesmal war der Betroffene – er hieß Rollat und war noch keine dreißig Jahre alt – nicht so glücklich wie jener Kamerad vor ihm, der – der Leser wird sich des Falles erinnern – unter ähnlichen Umständen bei Neuseeland aus dem Wasser wieder gerettet worden war... Rollat sank sofort unter die Wasseroberfläche.

Ohne Aufenthalt wurde ein Boot ausgesetzt und warf man Rettungsbojen über die Reling hinaus.

Jedenfalls hatte Rollat aber schwere Verletzungen erlitten, vielleicht einen Arm oder ein Bein gebrochen, wenigstens kam er nicht wieder zum Vorschein und seine Kameraden bemühten sich vergeblich, ihn aufzuspüren.

Das war das erste Opfer dieser Fahrt des »Saint Enoch«, der Erste »von denen, die nicht immer nach dem Hafen zurückkehren«.

Der Unglücksfall hinterließ einen tiefschmerzlichen Eindruck. Rollat, diesen tüchtigen, braven Matrosen, den seine Vorgesetzten so hoch schätzten und alle aufrichtig liebten... ihn sollte man niemals wiedersehen!

Das veranlaßte den Zimmermann gegen den Hochbootsmann zu äußern:

»Sollte es uns wirklich in Zukunft schlecht gehen?«

Noch mehrere Tage vergingen, und wenn da auch verschiedene Wale auftauchten, war es doch unmöglich, einen davon zu erbeuten. Der Kapitän eines[109] norwegischen Schiffes, der ebenfalls in der Bai Finisto vor Anker gegangen war, erklärte, sich eines so schlechten Fangjahres gar nicht erinnern zu können. Seiner Ansicht nach würde das Ochotskische Meer als Fangplatz wohl bald gänzlich aufgegeben werden.

An diesem Morgen und gerade als ein Schiff im Eingange zur Bai sichtbar wurde, rief der Lieutenant Coquebert plötzlich:

»Da... seht nur... da ist er!

– Wer denn? fragte Heurtaux.

– Der »Repton«!«

Wirklich erschien mit allen Segeln und nach Nordosten steuernd der englische Walfänger in der Entfernung von nicht zwei Seemeilen.

Wie er vom »Saint Enoch« erkannt wurde, mußte ohne Zweifel auch jener den französischen Dreimaster wieder erkannt haben. Der Kapitän King unterließ es jetzt aber ganz wie bei früheren Begegnungen, mit dem Kapitän Bourcart irgendwie in Beziehung zu treten.

»O, so mag er zum Teufel fahren! platzte Romain Allotte heraus.

– Er scheint im Ochotskischen Meere auch nicht mehr Glück gehabt zu haben, als in der Bai Marguerite, bemerkte Heurtaux.

– Ja wirklich, meinte auch der Lieutenant Coquebert, denn schwer hat er nicht geladen, und wenn er ein Viertel von seinen Fässern voll hätte, sollte es mich sehr wundern...

– Man muß nur bedenken, fiel Bourcart ein, daß alle anderen Schiffe dieses Jahr ebenfalls keinen guten Fang gehabt zu haben scheinen. Soll man nun daraus schließen, daß die Walfische aus dem einen oder anderen Grunde diese Gegenden verlassen haben, um niemals wiederzukehren?«

Auf jeden Fall war es zweifelhaft, ob es dem »Saint Enoch« möglich sein werde, vor dem Auftreten des Eises noch eine beträchtlichere Beute zu machen.

An dieser Stelle ist die Küste, abgesehen von einigen daran gelegenen Häfen, keineswegs immer ganz menschenleer. Die Einwohner kommen ziemlich häufig von den Bergen im Innern dahin herunter, und man braucht sich um ihretwillen gar nicht etwa zu beunruhigen.

Wenn die Mannschaften aber ans Land gehen, um z. B. Holz zu schlagen, müssen sie sich, wo sie von Zweifüßlern nichts zu fürchten haben, doch vor manchen sehr gefährlichen Vierfüßlern sorgsam in Acht nehmen. In der Provinz zahlreich[110] vorkommende Bären verlassen oft herdenweise die Wälder der Nachbarschaft, weil sie von den am Strande liegenden Ueberresten ausgeweideter Walfische angelockt werden, für die sie große Vorliebe zu haben scheinen.

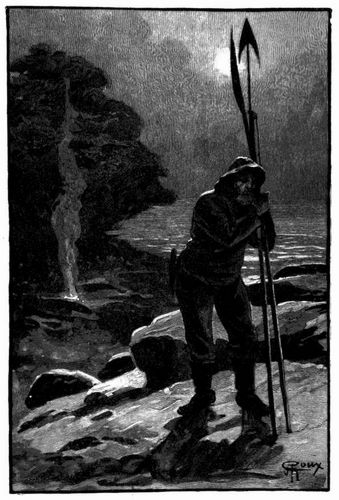

Auch die Leute vom »Saint Enoch« bewaffneten sich für die Arbeit auf dem Ufergebiete mit Lanzen, um etwaige Angriffe jener Plantigraden abzuwehren.

Die Russen schlagen in solchen Fällen ein anderes Verfahren ein und entwickeln einem Bären gegenüber eine wirklich staunenswerthe Gewandtheit. Auf der Erde kniend, erwarten sie den Bären festen Fußes und halten dabei mit beiden Händen ein Jagdmesser über dem Kopfe gerade hinausgestreckt. Sobald das Thier über sie herfällt, stürzt es sich selbst in die Klinge und bricht mit aufgeschlitztem Leibe neben seinem muthigen Gegner zusammen.

Fast jeden Tag lichtete der »Saint Enoch« inzwischen die Anker, kreuzte vor der Bai Finisto zur Erspähung von Walen, kehrte aber jeden Abend, ohne Erfolg gehabt zu haben, nach seinem Ankerplatze zurück.

Dann und wann setzte er auch mehr Segel und steuerte – die Wachen auf ihrem Posten und die Boote zum Abstoßen bereit – weiter aufs Meer hinaus. Doch auch dann kam in vierundzwanzig Stunden höchstens ein einzelner Spritzwal in Sicht und obendrein noch in einer Entfernung, die an seine Verfolgung gar nicht denken ließ.

Der »Saint Enoch« kam bei einer solchen Ausfahrt auch in die Nähe von Ayvu, einem kleinen Hafen der Westküste, wo der Pelzfellhandel schon eine große Ausdehnung gewonnen hatte.

Der Mannschaft gelang es da, einen jungen Walfisch mittlerer Größe – von der Art, die die Amerikaner »Krampseß« nennen – an das Schiff heranzubringen. Das Thier war schon todt gewesen und lieferte nicht mehr als sechs Faß eines Thranes, der dem des Pottwals sehr ähnlich ausfiel. Die bisherigen Erfahrungen Bourcart's wiesen also leider darauf hin, daß die Ergebnisse der Campagne im Norden des Stillen Oceans annähernd gleich Null sein würden.

»Hätten wir jetzt schon Winter, sagte Heurtaux gelegentlich zum Doctor Filhiol, so könnte man wenigstens Robben jagen gehen. Vom October an erscheinen diese im Ochotskischen Meere in großer Menge, und ihr Fell bringt immer einen guten Preis.

– Leider, lieber Heurtaux, beginnt der Winter aber erst nach einigen Wochen, also zu einer Zeit, wo der »Saint Enoch« von hier fortgesegelt sein wird.[111]

– Nun dann, Herr Filhiol, kommen wir freilich mit leerem Rumpfe... gleichsam mit leerem Magen zurück.«

Von der Bildung des ersten Eises an kommen verschiedene werthvolle Amphibien, Robben und andere, thatsächlich zu Hunderten, wenn nicht zu Tausenden, auf den Eisfeldern hier zum Vorschein. Während sie sich im Sonnenschein wärmen, sind sie leicht zu erlegen, so lange man die Thiere im Schlafe überrascht. Die Boote segeln dazu möglichst geräuschlos heran. Einige Leute betreten das Eis, packen das Thier an den kurzen Hinterfüßen und schleppen es nach dem Boote. Uebrigens sind diese Pelzrobben sehr scheu und haben sehr seinen Gehör- und sehr scharfen Gesichtssinn. Sobald einer darunter »Alarm schlägt«, kommt die ganze Gesellschaft in Aufruhr und flüchtet pfeilgeschwind unter das Eis.

Am 4. September fand der Lieutenant Coquebert noch einen todten Walfisch, schlang ihm die Schleppleine um den Schwanz und brachte ihn an das Schiff heran, wo er angelegt wurde, um am folgenden Tag ab- und ausgeweidet zu werden.

Der Ofen wurde also wieder geheizt und der ganze Tag auf das Ausschmelzen des Specks verwendet. Auffallend war es, daß das erst vor kurzer Zeit an der Seite verletzte Thier offenbar nicht durch eine Harpune verwundet war. Die Wunde schien vielmehr von dem Bisse eines Haifisches oder ähnlichen Raubfisches herzurühren. Der Wal lieferte übrigens nur fünfundvierzig Faß Thran.

Im Ochotskischen Meere wird der Fang gewöhnlich in anderer Weise betrieben, als in anderen Gegenden. Die von den Schiffen ausgesendeten Boote kommen hier oft erst nach fünf bis sechs Tagen zu diesen zurück. Daraus ist aber nicht zu schließen, daß sie etwa die ganze Zeit über auf dem Meere blieben. Wenn sie nämlich des Abends an eine Küste kommen, werden sie ein Stück aufs Land hinausgezogen, um von der Fluth nicht etwa weggeführt zu werden. Deren Insassen errichten sich dann aus Gezweig eine leichte Hütte, verzehren noch ihr Abendbrod, ruhen dann bis zum Tagesanbruch aus – natürlich immer auf Schutz gegen Bären bedacht – und nehmen schließlich ihre Jagd wieder auf.

Mehrere Tage vergingen, ehe der »Saint Enoch« seinen Ankerplatz in der Finistobai wieder aufsuchte. Er steuerte inzwischen nach Norden bis in die Nähe des Fleckens Ochtosk, der einen vielbesuchten Hafen hat, doch lief das Schiff in diesen nicht erst ein.

[112]

Bourcart, der noch immer einige Hoffnung bewahrte, wollte nach der Seite der Halbinsel Kamtschatka vordringen, wohin die Wale vielleicht abgezogen waren, bis sie durch die Kurilenstraße und andere Wasserwege zwischen den Inseln der Gruppe das hohe Meer aufsuchten.

Dieselbe Absicht hatte den »Repton« hierhergeführt, der bis jetzt nur einige hundert Faß Thran an Bord hatte. Von einer frischen Südwestbrise getrieben, steuerte der »Saint Enoch« nach dem schmalen Theile des Ochotskischen Meeres, der zwischen der Halbinsel und der Küste Sibiriens liegt.[113]

Nachdem er zwei bis drei Seemeilen vom Lande, etwa in der Höhe des kleinen Hafens Yamsk, eine passende Ankerstelle gefunden hatte, kam der Kapitän Bourcart zu dem Entschlusse, drei Boote zur Aufsuchung von Walfischen auszusenden, ohne ihnen einen Zeitpunkt für die Rückkehr zu bestimmen, doch unter der Bedingung, daß sie sich nicht von einander trennen sollten.

Die Boote des Obersteuermanns und der beiden Lieutenants sollten also in Gesellschaft ausfahren und dabei die Harpuniere Kardek, Durut und Ducrest, vier Voll- und zwei Leichtmatrosen mitnehmen. Natürlich wurden sie auch mit den nöthigen Fanggeräthen, mit Harpunen, Lanzen, Beilen u. s. w. ausgerüstet.

Um acht Uhr morgens stießen die Boote ab und fuhren nach Nordwesten längs der Küste hin. Eine leichte Brise trieb sie schnell vorwärts, so daß sie den Ankerplatz hinter einem Landvorsprünge bald aus dem Gesicht verloren.

Den ganzen Morgen über wurde kein Walfisch auf dem Meere beobachtet, so daß sich die Frage aufdrängte, ob diese das Ochotskische Meer nicht aus dem gleichen Grunde verlassen haben möchten, wie vorher schon die Bai Marguerite.

Gegen vier Uhr Nachmittag zeigten sich jedoch, drei Meilen im Nordosten, mehrere aufsteigende Strahlen, die sich in regelmäßigen Zwischenräumen wiederholten. Dort tummelten sich also lebende Walfische auf dem Wasser umher.

Leider war es schon zu spät am Tage, als daß man ihre Verfolgung hätte aufnehmen können. Der Abend wäre herangekommen, ehe an das Werfen einer Harpune nur zu denken war, und die Vorsicht gebot, nicht während der Nacht auf dem Meere zu bleiben.

Heurtaux ließ also die beiden anderen Boote durch Signale herbeirufen, und als alle drei Bord an Bord lagen, gebot er:

»Jetzt ans Land! Morgen mit dem ersten Tagesgrauen fahren wir wieder aus.«

Romain Allotte hätte es wahrscheinlich vorgezogen, die Jagd fortzusetzen, er mußte sich jedoch dem Gebote fügen, das auch gewiß ganz weislich begründet war. Segelte man unter den vorliegenden Verhältnissen weiter, so konnte niemand sagen, wohin die Boote entführt werden könnten. Ueberdies war doch auch den elf bis zwölf Meilen Entfernung Rechnung zu tragen, die sie schon jetzt von dem »Saint Enoch« trennten.

Als sie in einer engen Einbuchtung ans Land gestoßen waren, wurden die Boote auf den Strand gezogen. Um sieben bis acht Stunden an dieser Stelle zu verbringen, hielt es Heurtaux nicht für nöthig, erst noch eine Hütte zu[114] errichten. So aßen denn alle unter einigen dichtbelaubten Eichen in der Nähe des Ufers und streckten sich dann auf die Erde zum Schlafen nieder.

Heurtaux gebrauchte natürlich die Vorsicht, als Wache einen mit Lanze und Harpune bewaffneten Mann auszustellen, der von zwei zu zwei Stunden abgelöst werden und im Nothfall den Lagerplatz gegen einen Angriff von Bären vertheidigen sollte.

»Na, da haben wir's ja, rief der Lieutenant Allotte, statt daß wir Walfische fangen, angeln wir nun Bären!«

Die Nacht wurde in keiner Weise gestört. Nur aus großer Ferne hörte man dann und wann ein dumpfes Brüllen, und beim ersten Tagesscheine waren alle wieder munter auf den Füßen.

Binnen wenigen Augenblicken hatten die Matrosen die drei Boote aufs Wasser geschoben, und bald darauf stießen diese vom Lande ab.

Der Morgen war neblig, wie das unter dieser Breite und in dieser Jahreszeit sehr häufig vorkommt. Man konnte kaum eine halbe Seemeile (926 Meter) weit sehen. Voraussichtlich zerstreute sich der Nebel aber, wenn die Sonne erst einige Stunden über dem Horizonte war.

Diese Aufklärung trat denn auch noch am Vormittage ein, und obwohl der Himmel noch bedeckt blieb, konnte man doch bis zum Horizonte hinaus deutlich sehen.

Die Boote schlugen, jedes ohne in seiner Bewegung beschränkt zu sein, eine nordöstliche Richtung ein, und wie zu erwarten, trieb der Lieutenant Allotte seine Leute so eindringlich an, daß er den anderen immer vorausblieb. Er entdeckte deshalb auch zuerst, in drei Meilen Entfernung, einen Spritzwal, und sofort wurden alle Maßregeln getroffen, diesen zu verfolgen und abzufangen.

Die drei Boote steuerten gemeinschaftlich auf das Thier zu, immer bedacht von ihm nicht vorzeitig bemerkt zu werden. Uebrigens tauchte der Wal auch gelegentlich unter, und dann mußte man sein Wiedererscheinen ruhig abwarten.

Als er schließlich in der Entfernung von kaum einer Kabellänge zum Vorschein kam, war der Lieutenant Coquebert am besten in der Lage, den Angriff zu eröffnen. Der ganz vorn im Boote stehende Harpunier Durut hielt sich – während die Matrosen an den Riemen blieben – bereit, seine Harpune zu werfen.

Die große Balänoptere, deren Kopf nach der Seeseite gewendet war, ahnte offenbar noch keine Gefahr. Als das Thier sich dann wendete, kam es so nahe[115] an dem Boote vorüber, daß Durut es mit zwei Harpunen unterhalb den Brustflossen verwunden konnte.

Der Wal machte darauf aber kaum eine Bewegung, so, als hätte er die Stiche nicht gefühlt. Das war ein Glück zu nennen, denn eben befand er sich fast mitten unter dem Boote, und ein einziger Schlag mit dem Schwanze hätte hingereicht, dieses zu zertrümmern.

Dagegen tauchte er plötzlich unter, und zwar so schnell und in eine solche Tiefe, daß der Lieutenant die Leine nicht mehr führen konnte und kaum die Zeit gewann, deren Ende mit einer Boje zu versehen.

Beim Wiederauftauchen des Thieres befand sich Heurtaux mehr in dessen Nähe. Kardek schleuderte jetzt ebenfalls seine Harpune hinaus, und diesmal wurde es nicht nöthig, erst viel Leine ablaufen zu lassen.

Die beiden anderen Boote eilten herbei. Nun wurden die Lanzen zu Hilfe genommen. Mit den Beilen trennte man eine Flosse des Seesäugethiers ab, das jetzt einen blutigen Strahl ausblies und bald ohne besondere Zuckungen verendete.

Nun handelte es sich darum, die Beute nach dem »Saint Enoch« zu schleppen. Bis zu diesem war es aber ziemlich weit, etwa fünf Meilen; das Bugsieren mußte also viel Mühe machen.

Da wandte sich Heurtaux an den ersten Lieutenant.

»Coquebert, sagte er, machen Sie sich sofort auf und benützen Sie die Brise, nach dem Ankerplatze bei Yamsk zu kommen. Der Kapitän Bourcart wird sich dann beeilen, abzufahren, und er wird uns begegnen, wenn er einen Curs nach Nordosten einhält.

– Ganz richtig, antwortete der Lieutenant.

– Ich meine, Sie können den »Saint Enoch« vor dem Dunkelwerden noch erreichen, fuhr Heurtaux fort. Muß unser Schiff aber bis zum Tagesanbruch liegen bleiben, so erwarten wir es auf jeden Fall. Mit einer solchen Masse im Schlepptau kämen wir in der Stunde doch kaum eine Meile vorwärts.«

Eine bessere Anordnung konnte nicht getroffen werden. Das Boot setzte also seine Segel bei, die Riemen wurden noch daneben ausgelegt, und sofort schlug es den Weg nach der Küste ein.

Die beiden anderen Boote trieben, von einer schwachen Strömung unterstützt, langsam in derselben Richtung hin.

Unter den vorliegenden Verhältnissen war es ausgeschlossen, die Nacht an der gegen mehr als vier Meilen entfernten Küste zuzubringen. Erlitt der[116] Lieutenant Coquebert übrigens keine Verzögerung, so konnte der »Saint Enoch« noch vor Anbruch des Abends eingetroffen sein.

Da fing der Nebel gegen fünf Uhr leider wieder an sich zu verdichten, der Wind flaute gänzlich ab und der Gesichtskreis wurde etwa auf hundert Toisen eingeengt.

»Dieser Nebel wird dem Kapitän Bourcart freilich hinderlich sein, sagte Heurtaux.

– Vorausgesetzt, daß das Boot überhaupt den Ankerplatz gefunden hat, bemerkte dazu der Harpunier Kardek.

– Ja, wir können nichts anderes thun, als hier bei dem Walfisch ausharren, setzte der Lieutenant Allotte hinzu.

– Das ist auch meine Ansicht,« erklärte Heurtaux.

Darauf wurde der Proviant, Pökelfleisch und Zwieback, Trinkwasser und Tafia, hervorgeholt. Die Leute aßen und streckten sich dann aus, um bis zum Tagesanbruch zu schlafen.

Diese Nacht verlief aber nicht vollkommen ruhig. Gegen ein Uhr morgens wurden die Boote plötzlich so arg umhergeworfen, daß ihre an dem Wale befestigten Leinen zu reißen drohten und deshalb verdoppelt werden mußten.

Woher die auffällige Bewegung des Meeres käme, wußte freilich niemand zu erklären. Heurtaux kam auf den Gedanken, es möchte ein großer Dampfer sehr nahe bei ihnen vorüberfahren, was die Besorgniß erweckte, bei der undurchsichtigen Luft vielleicht gar überfahren zu werden.

Sofort gab einer der Matrosen einige Hornsignale, worauf jedoch keine Antwort erfolgte. Man hörte auch nicht das Wirbeln eines Propellers und das Abströmen des Dampfes, die doch jedes in Bewegung befindliche Dampfschiff begleiten, und ebensowenig waren die Signallichter eines solchen zu sehen.

Die heftige Wasserbewegung hielt vierzig Minuten lang an und wurde zuweilen so stark, daß Heurtaux schon daran dachte, die erbeutete Balänoptere aufzugeben.

Allmählich glättete sich jedoch das Wasser wieder und die Nacht endete ohne weitere Störung.

Was die Ursache der auffälligen Erscheinung gewesen wäre, davon hatte weder Heurtaux noch der Lieutenant Allotte eine Vorstellung. Ein Dampfer?... In diesem Falle hätte die Bewegung des Wassers nicht so lange gedauert. Und dann – es schien doch allen so – hatte man ein entsetzliches Schnaufen und[117] ein Dröhnen vernommen, das sich von dem Geräusche ausströmenden Dampfes wesentlich unterschied.

Mit dem wiedererscheinenden Tageslicht stieg der Nebel wie gestern in die Höhe. Der »Saint Enoch« war noch nicht zu sehen; freilich wehte auch nur ein ganz schwacher Wind. Gegen neun Uhr war dieser jedoch frischer geworden, und einer der Harpuniere meldete jetzt das Schiff im Südwesten und in guter Fahrt.

Als es bis auf eine halbe Kabellänge herangekommen war, ließ Bourcart gegenbrassen, und die Boote schleppten den Wal neben die Bordwand, wo man diesem ein Tau um den Schwanz schlang und ihn damit festlegte.

Das Abziehen des Speckes dauerte, da das Thier sehr groß war, fast den ganzen Tag. Am nächsten Morgen wurde der Schmelzofen angefeuert, und nach achtundvierzigstündiger Arbeit konnte der Böttcher Cabidoulin melden, daß hundertfünfundzwanzig Faß Thran gewonnen worden seien.

Einige Tage später suchte der »Saint Enoch« einen anderen Ankerplatz in der Nähe der Küste Kamtschatkas auf. Die Boote gingen wieder zur Aufspürung von Walfischen hinaus. Ihr Erfolg blieb freilich gering: zwei kleine Thiere und drei andere, die schon todt gefunden wurden und die stark verletzte Seiten und zerrissene Eingeweide zeigten. Waren sie einem überaus heftigen Angriffe erlegen? Die Sache erschien höchst räthselhaft.

Offenbar war das Glück dem »Saint Enoch« nicht länger günstig, und ohne den schlimmen Prophezeiungen Jean-Marie Cabidoulin's zu viel Werth beizulegen, deutete doch alles darauf hin, daß diese zweite Campagne ziemlich fruchtlos verlaufen werde.

Die Fangzeit näherte sich schon dem Ende. In den sibirischen Gewässern dehnen sie die Walfänger niemals über den September aus. Schon machte sich der Frost fühlbar und die Mannschaft hatte ihre Winterkleidung anlegen müssen. Die Thermometersäule schwankte um 0 Grad auf und ab. Mit der Erniedrigung der Temperatur setzte im Ochotskischen Meere regelmäßig schlechtes Wetter ein. Längs der Küste begann die Eisbildung, die nach und nach ein ausgebreitetes Ice-field hervorbrachte, und unter solchen Verhältnissen gestaltet sich der Fischfang bekanntlich recht schwierig.

Der »Saint Enoch« war obendrein nicht begünstigt gewesen, doch den übrigen Walfängern konnte es auch nicht besser ergangen sein, soweit der Kapitän Bourcart an den Chantarinseln, in Ayau und in Yamsk etwas darüber gehört[118] hatte. Die meisten Schiffe bereiteten sich auch schon vor, ihr Winterlager aufzusuchen.

Dasselbe war der Fall mit dem »Repton«, dessen Auftauchen die Wachen am Morgen des 31. meldeten. Noch immer ohne größere Ladung, steuerte er unter vollen Segeln nach Osten, also jedenfalls in der Absicht, irgendwo zwischen der Gruppe der Kurilen hinauszugehen. Allem Anscheine nach sollte der »Saint Enoch« auf dem Ochotskischen Meere der letzte sein. Doch auch für ihn war es nun hohe Zeit zur Abfahrt, wenn er nicht Gefahr laufen wollte, durch Eis eingeschlossen zu werden.

Nach den Angaben des Meisters Cabidoulin belief sich die Ladung an Thran noch nicht auf fünfhundertfünfzig Faß, kaum ein Drittel von der, die der Frachtraum aufnehmen konnte.

»Ich denke, sagte Heurtaux, hier ist nun nichts mehr zu unternehmen, und wir dürfen uns wohl nicht noch länger aufhalten...

– Das ist auch meine Ansicht, stimmte ihm Bourcart bei; wir wollen jedenfalls die Zeit benutzen, wo die Wasserstraßen der Kurilen noch offen sind.

– Beabsichtigen Sie, Herr Kapitän, fragte da der Doctor Filhiol, nun nach Vancouver zurückzukehren?

– Wahrscheinlich thun wir das, antwortete Bourcart. Vor dem Antritte der immerhin langen Fahrt wird der »Saint Enoch« aber erst noch in Kamtschatka Station machen müssen.«

Dieser Aufenthalt erschien nothwendig, um den Proviant an frischem Fleisch zu erneuern. Im Nothfall war es ja auch möglich, in Petropawlowsk zu überwintern.

Der »Saint Enoch« segelte also ab und fuhr in südöstlicher Richtung längs der Küste von Kamtschatka hin. Nach Umschiffung des Caps Lopatka wendete er dann nach Norden, und am Nachmittage des 4. Octobers traf er in Sicht von Petropawlowsk ein.[119]

Buchempfehlung

Jean Paul

Flegeljahre. Eine Biographie

Ein reicher Mann aus Haßlau hat sein verklausuliertes Testament mit aberwitzigen Auflagen für die Erben versehen. Mindestens eine Träne muss dem Verstorbenen nachgeweint werden, gemeinsame Wohnung soll bezogen werden und so unterschiedliche Berufe wie der des Klavierstimmers, Gärtner und Pfarrers müssen erfolgreich ausgeübt werden, bevor die Erben an den begehrten Nachlass kommen.

386 Seiten, 11.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Sturm und Drang II. Sechs weitere Erzählungen

Zwischen 1765 und 1785 geht ein Ruck durch die deutsche Literatur. Sehr junge Autoren lehnen sich auf gegen den belehrenden Charakter der - die damalige Geisteskultur beherrschenden - Aufklärung. Mit Fantasie und Gemütskraft stürmen und drängen sie gegen die Moralvorstellungen des Feudalsystems, setzen Gefühl vor Verstand und fordern die Selbstständigkeit des Originalgenies. Für den zweiten Band hat Michael Holzinger sechs weitere bewegende Erzählungen des Sturm und Drang ausgewählt.

- Johann Karl Wezel Kakerlak oder die Geschichte eines Rosenkreuzers

- Gottfried August Bürger Münchhausen

- Friedrich Schiller Der Verbrecher aus verlorener Ehre

- Karl Philipp Moritz Andreas Hartknopfs Predigerjahre

- Jakob Michael Reinhold Lenz Der Waldbruder

- Friedrich Maximilian Klinger Geschichte eines Teutschen der neusten Zeit

424 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum