|

Viertes Kapitel.

Martinique.

[253] Dieser Gefahr war Harry Markel also glücklich entronnen. Noch dreimal, auf Martinique, Sankta-Lucia und auf Barbados, war er vielleicht von einer ähnlichen bedroht. Würden auch diese so wie hier an ihm vorübergehen? Während des ersten Abschnittes seines Piratenlebens hatte ihn ein außerordentlich glücklicher Zufall begünstigt bis zu dem Tage, wo er und seine Spießgesellen an Bord des »Halifax« verhaftet wurden. Dann lächelte ihnen aber das Glück gleich wieder bei ihrem Ausbruche aus dem Gefängnisse von Queenstown und bei der Überrumpelung des »Alert«. Seitdem war es ihnen treu geblieben, auch bei dem bedrohlichen Zwischenfalle, wo Harry Markel eine Begegnung mit Ned Butlar noch in letzter Stunde vermeiden konnte. Dem Umstande, daß der Matrose von dem Kapitän Paxton ein dem seinigen so unähnliches Bild entworfen hatte, maß er keine besondere Bedeutung bei. Die Passagiere dachten wohl auch gar nicht mehr daran. Er vertraute unerschüttert seinem Sterne... er wollte sein abenteuerliches und verbrecherisches Leben bis zum äußersten ausführen.

Am Vormittage der Abreise lag Dominica, von dem nur noch einige Höhen zu sehen waren, wie er wähnt, schon fünf bis sechs Meilen im Norden und wäre,[253] hätte ein etwas frischerer Wind geherrscht, wohl gar nicht mehr zu erblicken gewesen.

Die Entfernung zwischen dieser Insel und Martinique ist annähernd die gleiche, wie die zwischen Guadeloupe und Dominica. Martinique hat aber ziemlich hohe Berge, die schon bei einigen sechzig Seemeilen am Horizonte auftauchen, so daß es nicht ausgeschlossen war, sie noch heute vor Sonnenuntergang zu erblicken. In diesem Falle würde der »Alert« schon am nächsten Tage bei Fort-de-France, der Hauptstadt der Insel, auf die er zusteuerte, eintreffen können.

In neun Kantons und neunundzwanzig Gemeinden geteilt, umfaßt die Insel die zwei Arrondissements Saint-Pierre und Fort-de-France.

Der Himmel war blau und klar und das Meer glitzerte von den goldenen Sonnenstrahlen. Keine Wolke segelte in der Luft dahin. Kaum spürte man etwas von der langen, gleichmäßigen Dünung, die vom hohen Meere herkam. Der Barometer hielt sich hoch und versprach freundliche Witterung.

Unter solchen Verhältnissen konnte der »Alert« voraussichtlich freilich nicht mehr als fünf bis sechs Seemeilen in der Stunde zurücklegen. Harry Markel ließ deshalb die Leesegel des Groß- und des Fockmastes beisetzen und auch noch alle Stagsegel, mit einem Worte, alle Leinwand, die der Dreimaster tragen konnte.

Tony Renault und Magnus Anders waren nicht die letzten, die Wanten zu erklettern, um nach den Marsen zu gelangen, wobei sie sogar an dem nach außen gerichteten Teile der Strickleitern, also ohne das sogenannte Soldatenloch zu benutzen, emporklommen. Dann ließen sie die Tauenden der Leesegel schießen, während ihre Kameraden diese anholten und die Schoten straff anzogen. Nach Beendigung dieses Manövers zeigten die kühnen Burschen kaum Lust, nach dem Deck herunter zu kommen; sie wären offenbar lieber im Mastwerk sitzen geblieben.

Neben der Deckhütte auf bequemem, mit einem Kissen belegtem Stuhle saß der Mentor, der sich auf die Gewandtheit seiner Zöglinge zu verlassen schien. Immerhin beunruhigte es ihn ein wenig, diese an den Raaen hinspazieren und an den Weweleinen hinaufklettern zu sehen, so daß er ihnen wiederholt zurief, sich ja gut festzuhalten. Im Grunde gewährte ihm das Verhalten der jungen Leute aber ein geheimes Vergnügen. O, wenn der Direktor Herr Julian Ardagh jetzt neben ihm gesessen hätte, so daß er mit ihm ein paar Worte wechseln könnte, welch rühmliche Lobsprüche hätten die Pensionäre der Antilian School da[254] geerntet! Und was würde Patterson alles zu erzählen haben, wenn er nach der Rückkehr seine Tagebücher vorlegte worin alle Reiseerlebnisse verzeichnet waren!

Da ist es wohl kaum zu verwundern, daß ihm, als Tony Renault und Magnus Anders die Mastspitzen erreichten, in Gegenwart John Carpenters das Citat entschlüpfte: Sic itur ad astra...

»Was heißt das, Herr Patterson? fragte der Bootsmann.

– Das heißt, sie erheben sich zum Himmel.

– Und von wem rühren denn diese Worte her?

– Von dem göttlichen Virgil.

– Ich habe einen Mann dieses Namens gekannt, einen Neger, der an Bord eines transatlantischen Dampfers diente...

– Von dem sind jene Worte nicht, guter Freund.

– Desto besser für Ihren Virgil, denn der meinige ist schließlich aufgeknüpft worden.«

Im Laufe des Tages kreuzte der »Alert« mehrere der Fahrzeuge, die zwischen den Antillen die Küstenfahrt betreiben, er kam aber keinem davon zu nahe. Am meisten fürchtete Harry Markel übrigens eine mehrtägige Windstille, die seine Ankunft vor Martinique um ebensoviel verzögert hätte.

Zeigte die Brise aber auch Neigung zum Abflauen, so legte sie sich, selbst am Abend, doch nicht gänzlich. So schwach sie wurde, schien sie doch die Nacht über andauern zu sollen. Da sie von Nordosten kam, war sie dem »Alert« günstig, so daß auf diesem nicht einmal die oberen Segel eingezogen wurden, obgleich das sonst zwischen Untergang und Aufgang der Sonne stets zu geschehen pflegte.

Vergeblich bemühten sich die Passagiere, vor dem Eintritte völliger Dunkelheit noch den Gipfel des Mont Pelé zu erspähen, der dreihundertsechsundfünfzig Meter über das Meer emporragt. Gegen neun Uhr verschwanden sie dann in ihren Kabinen, deren Türen der Wärme wegen offen stehen blieben.

Noch nie war ihnen eine Nacht so still wie diese erschienen, und schon um fünf Uhr morgens betraten sie wieder das Verdeck.

Da zeigte Tony Renault sofort nach einer Anhöhe und rief:

»Der Mont Pelé... da liegt er!... Er ist's... ich erkenne ihn wieder.

– Du erkennst ihn wieder? ließ sich Roger Hinsdale mit kaum verhüllter Ungläubigkeit im Tone vernehmen.[255]

– Gewiß!... Warum sollte er sich denn seit fünf Jahren verändert haben?... Da, seht: die drei Spitzen des Carbet.

– Nun wahrlich, Tony, du mußt sehr gute Augen haben!

– Ganz ausgezeichnete!... Glaubt mir nur, daß das der Mont Pelé ist, der aber keineswegs kahl (franz. pelé) ist. Er ist grün und bewaldet, wie alle Berge meiner Insel. Und dort auf meiner Insel werdet ihr noch manche andere zu sehen bekommen, wenn wir erst die Höhe des Vauclin besteigen. Ob ihr's nun wollt oder nicht, ihr werdet meine Insel, die schönste der Antillen, schon bewundern lernen!«

Da ließ man ihn seine Loblieder singen, den kecken Burschen, der doch jeden Einspruch widerlegt hätte.

Von jeder Übertreibung abgesehen, hatte Tony Renault mit seinem Preise Martiniques doch ganz recht. Die Insel nimmt ihrer Ausdehnung nach die zweite Stelle in der Gruppe der Antillen ein; sie umfaßt nämlich neunhundertsiebenundachtzig Quadratkilometer und hat nicht weniger als hundertsiebenundsiebzigtausend Einwohner, darunter zehntausend Weiße, fünfzehntausend Asiaten und hundertfünfzigtausend Neger und Farbige, die meist hier geboren waren. Durchweg ist sie erfüllt von Bergen, die bis zu den höchsten Gipfeln von prächtigen Wäldern bedeckt sind. Ihr hydrographisches Netz, das für die Fruchtbarkeit des Bodens ja von so hoher Bedeutung ist, genügt zur Ausgleichung der tropischen Hitze. Die meisten ihrer Flüsse sind sogar schiffbar und ihre Häfen für die größten Schiffe zugänglich.

Den ganzen Tag wehte die Brise nur sehr schwach Nur am Nachmittage frischte sie zeitweilig ein wenig auf, und bald meldeten die Wachen die Landspitze Macouba am nördlichen Ausläufer von Martinique.

Erst in der Nacht gewann der Wind an Stärke und der sein gesamtes Segelwerk tragende »Alert« kam nun in schnellerer Fahrt um die Westküste der Insel herum.

Bei Tagesanbruch zeigte sich schon der niedrige Jakobsberg, der weniger entfernt von der Mitte des Landes liegt als der Mont Pelé, dessen Gipfel über die Morgennebel hervorragte.

Gegen sieben Uhr wurde dann an der Küste, nahe dem nordwestlichen Ende der Insel, eine Stadt sichtbar.

»Saint-Pierre Martinique!« erscholl es da freudig aus Tony Renaults Munde.

Und mit lauter Stimme sang er den Refrain des alten französischen Liedes:

Das ist das Land, das mir das Leben gab!

Tony Renault hatte wirklich in Saint-Pierre das Licht der Welt erblickt. Als seine Familie aber Martinique verließ, um nach Frankreich überzusiedeln, hatte sie hier keinen Angehörigen mehr zurückgelassen.

Das an demselben Ufer mehr südlich und am Eingange der gleichnamigen Bucht gelegene Fort-de-France, das ursprünglich Fort, Roque hieß, ist die Hauptstadt von Martinique. Der Handel hat sich hier aber niemals so umfänglich entwickelt wie in Saint-Pierre, das mit einer Bevölkerung von sechsundzwanzigtausend Köpfen die von Fort-de-France um zwei Fünftel übertrifft. Die andern nennenswerteren Städte Martiniques sind: an der Westküste Laurentin, weiter im Süden Saint-Esprit, Diamant und (der Marktflecken) Menu, und am unteren Ende der Insel endlich Trinité.

In Saint-Pierre, dem Verwaltungsmittelpunkte der Kolonie, ist der Verkehr nicht so sehr durch militärische Rücksichten und Maßregeln beengt wie in Fort-de-France, das mit seinen stark armierten Forts Tribut und Mouillage die Verteidigung der Insel sichert.1

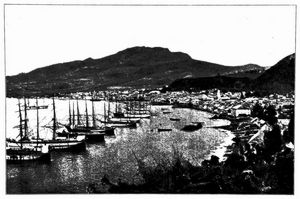

Es war vormittags neun Uhr, als der »Alert« in der runden, den Hafen bildenden Bucht seinen Anker fallen ließ. Die in deren Hintergrunde gelegene und durch einen seichten Wasserlauf in zwei Hälften geteilte Stadt wird durch einen hohen Berg gegen die Winde aus Osten geschützt.

Elisée Reclus wiederholt zustimmend, was der Geschichtsschreiber Dutertre von Saint-Pierre gesagt hat, es sei: »eine der Städte, die auch der Fremde niemals vergißt. Die Lebensweise ist hier so angenehm, die Temperatur so erträglich und man genießt im allgemeinen eine so wohltuende Freiheit, daß ich niemals einen Mann oder ein Weib gesehen habe, die, wenn sie etwa daraus weg waren, sich nicht leidenschaftlich gesehnt hätten, dahin zurückzukehren«[259] Wahrscheinlich empfand Tony Renault auch etwas von diesem leidenschaftlichen Drange, denn er zeigte sich jetzt erregter und mitteilsamer als je. Seine Kameraden konnten darauf rechnen, daß er ihnen alle Herrlichkeiten seiner Heimatinsel zeigen werde. Daß der Aufenthalt hier nur vier Tage währen sollte, kam dabei nicht viel in Betracht. Bei der Lebhaftigkeit der jungen Leute, bei ihrem Wunsche, alles zu sehen, und mit ihren tüchtigen Beinen würde unter einem Führer wie Tony Renault ja ein Ausflug dem andern folgen und ein solcher auch bis zur Hauptstadt von Martinique ausgedehnt werden. Das nicht zu tun, wäre dasselbe, wie Frankreich bereist zu haben, ohne Paris zu besuchen, oder, wie Tony Renault sagte, »nach Dieppe gegangen zu sein, ohne das Meer gesehen zu haben«.

Diese Pläne erforderten freilich eine unbeschränkte Bewegungsfreiheit und man mußte davon absehen, jede Nacht in seiner Kabine schlafen zu wollen, im Gegenteil: die Nacht würde verbracht werden, wo sich die Gesellschaft gerade befand. Das verursachte zwar einige außergewöhnliche Ausgaben, der Verwalter der Antilian School überwachte diese aber jedenfalls mit der gleichen peinlichen Sorgfalt, wie er sie in sein Kassabuch einschrieb. Warum hätten sich die jungen Leute auch unnötig einschränken sollen, wo jeder auf Barbados noch eine recht anständige Prämie erhalten sollte?

Der erste Tag wurde nun Saint-Pierre selbst gewidmet. Zuerst bewunderten die Reisenden von der Seeseite her das amphitheatralische Panorama der Stadt, ihre herrliche Lage inmitten stolzer Palmengruppen und anderer tropischen Baumarten auf dem Abhange des Berges, der ihr als Hintergrund dient, und dann besuchten sie das Innere der Stadt, das seinem Außenbilde würdig war. Vielleicht machten die niedrigen, gelb getünchten Häuser keinen besonderen Eindruck, man hatte aber darauf achten müssen, sie fest und haltbar herzustellen zum Schutz gegen die auf den Antillen so häufigen Erdbeben und gegen die oft furchtbaren Stürme, wie z B. der vom Jahre 1776, der so heilloses Verderben anrichtete und seine Verwüstungen über die ganze Insel ausdehnte.

Tony Renault unterließ es auch nicht, seine Kameraden in dem Hause zu begrüßen, wo er vor siebzehn Jahren geboren war und das man jetzt mehr zu einer Niederlage von Erzeugnissen der Kolonie umgestaltet hatte.

Bis 1635 waren die Karaïben die einzigen Bewohner von Martinique. Dann zwang der Franzose d'Esnambue, der Gouverneur von Sankt-Christoph, der sich hier etwa mit hundert Mann festzusetzen suchte, die Eingebornen, sich[260] nach den Bergen und in die Urwälder des Innern zurückzuziehen. Die Karaïben wollten sich aber nicht ohne Widerstand verdrängen lassen; sie riefen die Indianer der benachbarten Inseln zu Hilfe, und anfangs gelang es ihnen auch, die Fremden noch einmal zu vertreiben. Diese zogen jedoch Verstärkungen heran und nahmen den Kampf von neuem auf, bei dem die Eingebornen in dem letzten Gefechte sieben- bis achthundert der ihrigen verloren.

Die Karaïben unternahmen indes noch einen letzten Versuch, sich der Insel wieder zu bemächtigen... ein Kampf, bei dem sie meist überraschend aus einem Hinterhalte hervorbrachen, während auch viele einzelne Mordtaten vorkamen. Da entschloß man sich dazu, der grausamen Rasse ein Ende zu machen, und fortan blieben die Franzosen dann fast unangefochten die Herren von Martinique.

Von diesem Zeitpunkte an wurde nun die Kultur des Landes eifrig und planmäßig begonnen. Baumwolle, Orleans, Tabak, Indigo und Zuckerrohr, ferner gegen Ende des 17. Jahrhunderts Kakaobäume, lieferten bald reiche Erträge.

Wir fügen hier noch eine von Tony Renault erzählte Geschichte ein, die Patterson in sein Tagebuch eintrug:

Im Jahre 1718 zerstörte ein ungewöhnlich heftiger Orkan alle Kakaobäume. Der Botanische Garten in Paris besaß aber einige solche Bäume, die er aus Holland erhalten hatte. Der Naturforscher Desclieux wurde nun sofort beauftragt, zwei Schößlinge von Kakaobäumen nach Martinique zu bringen. Während seiner Überfahrt dorthin ging das Trinkwasser auf dem Schiffe fast gänzlich aus. Trotzdem verwendete Desclieux einen Teil seiner knappen Ration für die Schößlinge, die denn auch glücklich ankamen und zur Wiederanpflanzung von Kakaobäumen den Grund legten.

»Hat nicht Jussieu dasselbe für die Zeder getan, die man im Pariser Jardin des Plantes noch heute bewundert?

– Ja, das war schön, war rühmenswert von ihm, erklärte Patterson, und Frankreich ist doch die Heimat einer großen Nation!«

Martinique fiel jedoch 1794 in die Gewalt der Engländer und wurde von diesen erst nach dein Vertrage von 1816 zurückgegeben.

Die Kolonie befand sich damals in einer Lage, die das zahlenmäßige Übergewicht der Sklaven gegenüber deren Herren zu einer recht schwierigen machte. Es kam sogar zu einer, vorzüglich von entlaufenen Sklaven geschürten Empörung.[261] Man mußte sich deshalb zu einer Freilassung entschließen, die gegen dreitausend Sklaven betraf. Die Farbigen machten dann von ihren civilen und politischen Rechten ausgedehnten Gebrauch. 1828 gab es auf Martinique schon neunzehntausend freie Neger, von denen viele für eigene Rechnung arbeiteten und sogar einen Teil des Grund und Bodens in ihren Besitz brachten.

Am folgenden Tage bestiegen die Touristen den Mont Pelé auf Wegen durch die dichten Waldmassen, die seine Abhänge bedecken. Ging dieser mühsame Aufstieg auch nicht ohne einige Erschöpfung ab, so wurden Tony Renault und seine Kameraden dafür doch reichlich belohnt. Die Aussicht von oben umfaßte die ganze Insel, die wie ein abgefallenes Blatt auf den blauen Fluten des Antillenmeeres schwamm. Nach Südosten zu verbindet ein schmaler, kaum zwei Kilometer langer Isthmus, der durch die Ufersümpfe verläuft, die beiden Teile von Martinique. Der eine schiebt zwischen dem Hafen der Trinité und der Gabionbucht die Halbinsel der Caravellen in den Atlantischen Ozean hinaus, der andere mit sehr unebenem Boden erhebt sich mit dem Vauclin bis fünfhundert Meter über das Meer. Die anderen, mehr hügelartigen Erhebungen, wie die Höhen Robert, die der Franzosen, ferner die Constants und die der Ebene geben der Insel ein recht malerisches Aussehen. In südwestlicher Richtung nach der Küste zu breitet sich die Bucht des Diamanten aus und nach Südosten hin hebt sich die Landspitze der Salinen ab, die gleichsam den Stiel des schwimmenden Blattes bildet.

Der herrliche Anblick riß die jungen Reisenden anfangs zu stummer Bewunderung hin. Selbst Horatio Patterson erinnerte sich hier keines einzigen lateinischen Verses, den er als den Ausdruck seiner Empfindungen hätte citieren können.

»Nun... was hatte ich euch gesagt?... So antwortet doch; was hatte ich gesagt?« fragte Tony Renault in sichtbarer Selbstbefriedigung.

Vom Kraterrande des Mont Pelé aus erkannte man leicht die Fruchtbarkeit der Insel, die mit hundertachtundsiebzig Bewohnern auf den Quadratkilometer gleichzeitig eines der dichtest bevölkerten Länder der Erde ist.

Während sich die Zucht der Kakaobäume und der Farbstoffpflanzen auf gleicher Höhe gehalten hat, ist der Anbau des Kaffees stark zurückgegangen und scheint gänzlich aufgegeben werden zu sollen. Die Zuckerrohrfelder umfassen nicht weniger als vierzig tausend Hektar und liefern jährlich für achtzehn bis zwanzig Millionen Francs Zucker, Rum und Tafia.[262]

Die Einfuhr der Insel beläuft sich dem Werte nach auf zweiundzwanzig, die Ausfuhr auf einundzwanzig Millionen Francs, und der Handelsverkehr Martiniques beschäftigt fast neunzehnhundert Schiffe.

Daneben durchziehen die Insel mehrere Bahnlinien, teils für die Fabriken und teils für die Feldwirtschaftsbetriebe des Innern, die diesen eine bequeme Verbindung mit den Häfen bieten. Außerdem gibt es noch ein recht gut entwickeltes Netz von Fahrstraßen, dessen Länge etwas über neunhundert Kilometer beträgt.

Am nächsten Tage, am 30. August, brachen die Touristen längs einer vortrefflich erhaltenen Straße nach Fort-de-France auf. Ein Break beförderte die ganze Gesellschaft der lebensfrohen jungen Leute, deren Teint von der Last des Atlantischen Ozeans gebräunt war und deren Lustigkeit zuweilen überschäumte.

Nach einem kräftigen Frühstück in einem guten Hotel schlenderten sie durch die (politische) Hauptstadt der Insel, die im Hintergrund der gleichnamigen großen Bai liegt und von der gewaltigen Masse des Fort-Royal beherrscht wird. Hier wurden das Arsenal und der Kriegshafen besucht, die dieser Stadt den industriellen und kommerziellen Charakter vollständig rauben. Hier, wie in Amerika und auch in Europa, zeigt es sich schwierig, die militärischen Anforderungen mit den civilen auf gleicher Entwicklungsstufe zu halten, daher auch der auffallende Unterschied zwischen Saint-Pierre und Fort-de-France.

Diese Stadt ist auch nicht den gewöhnlichen Geißeln entgangen die in Westindien nicht selten furchtbare Verheerungen anrichten. Im Jahre 1839 von einem heftigen Erdbeben heimgesucht, das zahlreiche Opfer forderte2, hat sie sich schöner als vorher wieder erhoben, und heute ziehen sich von ihr aus herrliche Promenaden bis zu den Hügeln der Umgebung hin. Da hätte man sie sehen sollen, die lärmende Schar, als sie die prächtige Allee de la Savane dahintrottete, die beim Fort Saint-Louis ausmündet, und als sie dann den ebenen, mit Palmen bepflanzten Platz umkreiste, in dessen Mitte sich das weiße Marmorstandbild der Kaiserin Josefine erhebt, der gekrönten Kreolin, deren Andenken man auf Martinique noch heute so treu bewahrt.

Nach der Stadt kamen deren Umgebungen an die Reihe, wobei Tony Renault seinen Kameraden kaum Zeit ließ, einmal gründlich Atem zu schöpfen.[263]

Diese mußten ihm folgen, so gut es ging, zunächst nach einer Anhöhe des nahen Balata-Feldes und dann nach einem Sanatorium für die Truppen, die sich, von Europa eintreffend, hier allmählich an das Klima der Insel gewöhnen sollen. Endlich erstreckte sich der Ausflug noch bis zu den warmen Quellen der Nachbarschaft. Dabei sei auch erwähnt, daß der Mentor und seine Begleiter trotz der auf Martinique häufig vorkommenden Schlangen bisher noch auf keines dieser giftigen Reptile gestoßen waren.

Der junge Cicerone veranlaßte seine Kameraden endlich noch zu einem Ausfluge nach dem Flecken Lamentin, wobei der Weg durch einen der dichten Wälder führte, die die Insel weithin bedecken. Bei dieser Gelegenheit ereignete sich ein Zwischenfall, der es verdient, mit allen Einzelheiten geschildert zu werden, denn von allem, was Horatio Patterson angeht, dürfen wir doch nichts verschweigen.

Am 31. August, an dem der Abreise vorhergehenden Tage, begaben sich die Ausflügler, nach ruhig verbrachter Nacht, nach der Landenge, die beide Teile der Insel verbindet. Lustig wie immer verlief auch dieser Weg. Einige Wagen hatten Nahrungsmittel mitgenommen und jeder Teilnehmer trug seine wohlgefüllte Feldflasche, da im Walde gefrühstückt werden sollte.

Nach mehrstündiger Fahrt verließen Tony Renault und die übrigen ihren Wagen, drangen in den dämmerigen Wald ein und erreichten einen halben Kilometer weiter den Rand einer Blöße, die zum Ausruhen wie geschaffen schien und von der aus der Marsch in den Wald weiter fortgesetzt werden sollte.

Der nicht so schnellfüßige Patterson war dabei um einige hundert Schritte zurückgeblieben. Darum kümmerte sich zunächst niemand, da er doch jedenfalls nachkommen würde.

Da der Mentor aber auch nach zehn Minuten noch nicht erschienen war, erhob sich Louis Clodion und rief mit lauter Stimme:

»Herr Patterson!... Hierher, Herr Patterson!«

Keine Antwort; von dem Fehlenden war auch zwischen den Bäumen nichts zu sehen.

»Sollte er sich verirrt haben? fragte Roger Hinsdale, der jetzt ebenfalls aufstand.

– Weit kann er doch unmöglich sein«, meinte Axel Wickborn.

Und nun riefen alle zusammen:

»Herr Patterson!... Herr Patterson!«[264]

Von innerer Unruhe ergriffen, beschlossen die jungen Leute, nach dem Mentor zu sachen. Der Wald war so dicht, daß ja die Möglichkeit vorlag, sich darin zu verirren, und das war auch nicht ganz ohne Gefahr. Zwar ist keine Begegnung mit Raubtieren zu fürchten, weil es solche auf den Antillen nicht gibt, dagegen ist man dem ausgesetzt, sich unversehens gegenüber einem jener furchtbaren Ophidier zu befinden, jener Trigonocephalen, deren Biß allemal tödlich ist.

Die jungen Leute ergriff aber eine wirkliche Angst, als ihre Nachsuchung auch nach einer halben Stunde noch erfolglos geblieben war. Vergeblich war der Name Patterson hundertmal und nach allen Richtungen hinausgerufen worden... von Patterson fand sich keine Spur.

Alle waren schon tief in den Wald hinein vorgedrungen, als sie eine Hütte, eine Art Jagdhäuschen entdeckten, das umgeben von einem unentwirrbaren Lianennetze unter den Bäumen versteckt lag.

Sollte Patterson aus dem oder jenem Grunde darin Zuflucht gesucht haben? Jedenfalls war die Hütte geschlossen und ihre Tür äußerlich durch eine vorgelegte Holzstange zugehalten.

»Darin kann er nicht sein, sagte Niels Harboe.

– Nachsehen wollen wir aber doch,« erklärte Magnus Anders.

Die Stange wurde entfernt und die Tür geöffnet.

Die Hütte erwies sich leer. Sie enthielt nur einige Bündel dürres Laub, ein Weidmesser mit Scheide, das an der einen Wand hing, ferner eine Jagdtasche und die Felle und Bälge mehrerer Vierfüßler und Vögel, die in einer Ecke aufgehängt waren.

Louis Clodion und Roger Hinsdale, die die Hütte betreten hatten, kamen bald wieder heraus, als ihre Kameraden jubelnd riefen:

»Da... da ist er!«

In der Tat lag Patterson zwanzig Schritte weiter rückwärts am Fuße eines Baumes. Den Hut an der Erde, das Gesicht verzerrt und die Arme verschränkt, bot er vollständig das Bild eines Mannes, der den letzten Atem ausgehaucht hat.

Louis Clodion, John Howard und Albertus Leuwen stürmten auf Patterson zu. Sein Herz schlug noch... er war nicht tot.

»Was mag ihm zugestoßen sein?? rief Tony Renault. Sollte ihn eine Schlange gebissen haben?«[267]

Ja, vielleicht war Patterson auf eine jener Trigonocephalen, auf eine sogenannte »Speernase« gestoßen, die auf Martinique und zwei anderen kleinen Antillen so gewöhnlich sind. Diese gefährlichen, zuweilen sechs Fuß langen Reptile haben eine Hautfärbung, die sich nicht allemal leicht von den Baumwurzeln unterscheiden läßt, hinter denen sie lauern. Man kann also nur schwierig ihrem rasend schnellen und überraschenden Anfalle entgehen.

Da Patterson aber noch atmete, mußte doch alles versucht werden, ihn wieder zum Bewußtsein zu bringen. Louis Clodion lüftete die Kleider des Mentors und überzeugte sich dabei, daß an seinem Körper keine Bißwunde zu entdecken war. Wie sollte man sich dann aber erklären, daß er sich in diesem Zustande, mit allen Zeichen des Entsetzens in den Zügen, befand?

Man erhob nun seinen Kopf, lehnte ihn mit dem Rücken vorsichtig an den nahen Baumstamm und rieb ihm die Schläfengegend mit kühlem Wasser aus einem Rio ein, der sich nach einem Sumpfe zu hinschlängelte. Gleichzeitig benetzte einer der erschrockenen jungen Leute seine Lippen mit einigen Tropfen Rum.

Da öffneten sich endlich langsam Pattersons Augenlider und fast unartikulierten Tones entfuhren ihm die Worte:

»Die Schlange... die Schlange!

– Herr Patterson... Herr Patterson, redete Louis Clodion, seine Hände fassend, auf den Daliegenden ein.

– Die Schlange... ist sie weg von hier?

– Welche Schlange?

– Die, die ich zwischen den Zweigen dieses Baumes gesehen habe.

– Zwischen den Zweigen?... Welchen Baumes?

– Da seht doch... dort... dort... seid um des Himmels willen vorsichtig!«

Obgleich Patterson nur halbverständliche Worte hervorbrachte, begriff man daraus doch, daß er sich gegenüber einem mächtigen Reptil befunden haben müsse, das sich in die Gabelung eines Baumes schlang, dessen Blick ihn halbgelähmt hatte, wie einen scheuen Vogel. Er suchte sich wohl zurückzuhalten, doch die Schlange hatte ihn behext, er mußte sich ihr nähern, und als er ihr nahe genug war, schlug er, vom Instinkt der Selbsterhaltung getrieben, mit seinem Stocke nach dem schrecklichen Tiere, als dieses sich eben auf ihn stürzen wollte. Was war nun aus der Schlange geworden?... Hatte er sie getötet?... Schleicht sie nicht noch unter dem Grase umher... latet anguis in herba?[268]

Die jungen Leute beruhigten Patterson. Nein, hier war keine Spur von einer Schlange zu entdecken.

»Und doch... doch!« rief er kläglich.

Der Mentor hatte sich langsam erhoben und streckte die eine Hand aus.

»Dort... dort!« rief er entsetzten Tones.

Aller Blicke richteten sich nach der Seite, auf die Patterson hinwies.

»Ich sehe sie... ich sehe sie noch!« jammerte der Unglückliche.

Wirklich hing da an den unteren Zweigen eines Baumes eine Trigonocephale von außergewöhnlicher Größe, mit noch funkelnden Augen und die gespaltene Zunge hervorragend, aber schlaff, bewegungslos, nur durch ihren Schwanz zurückgehalten und ohne jedes Zeichen von Leben.

Offenbar hatte der Stockhieb Pattersons sie gut getroffen; dieser mußte mit sehr großer Kraft geführt worden sein, ein Reptil von dieser Größe zu töten. Nach dem heftigen Schlage wußte Patterson freilich nicht mehr, was geschehen war – bewußtlos war er am Fuße des Baumes zusammengebrochen.

Der Sieger im Kampfe wurde nichtsdestoweniger herzlich beglückwünscht, und es ist wohl nicht zu verwundern, daß ihn danach verlangte, den Gegenstand seines Triumphes an Bord des »Alert« mitzunehmen, um ihn bei dem nächsten Aufenthalt des Schiffes ausstopfen zu lassen.

Sofort lösten John Howard, Magnus Anders und Niels Harboe die Schlange aus den Baumzweigen und trugen sie mit mach der Waldblöße. Hier stärkten sich die Touristen durch ein kräftiges Mahl, tranken jubelnd auf die Gesundheit des Herrn Patterson und gingen endlich zur Besichtigung der Landenge weiter. Drei Stunden später bestiegen sie ihren Wagen, worin auch die Schlange untergebracht wurde, und kehrten um acht Uhr abends nach Saint-Pierre zurück.

Als die Passagiere dann an Bord waren, ließen John Carpenter und Corty den prächtigen Ophidier herauswinden und in der Hauptkajüte niederlegen, wo ihn Patterson mit ebenso erschrecktem wie befriedigtem Blicke betrachtete. Das mußte nach der Rückkehr einen packenden Bericht über das Abenteuer Pattersons abgeben, und im Bibliotheksaale der Antilian School würde diesem merkwürdigen und schrecklichen Vertreter der Trigonocephalen Martiniques gewiß ein Ehrenplatz eingeräumt werden. In seinem nächsten Briefe an Herrn Julian Ardagh wollte der Mentor dem auch, neben der Schilderung seines Erlebnisses. Ausdruck geben.[269]

Nach einem so erfolgreich verbrachten Tage – dies notanda lapillo, wie Horaz sagt und Horatio wiederholte – galt es nun, sich durch ein gutes Abendbrot und einen stärkenden Schlaf zu erholen, um für die morgen stattfindende Abfahrt gerüstet zu sein.

Das geschah denn auch. Ehe Tony Renault sich aber in seine Kabine zurückzog, nahm er seine Kameraden bei Seite und sagte, vorsichtig, um nicht von Patterson gehört zu werden:

»Nein... das ist doch gar zu drollig!

– Drollig?... Was denn? fragte Hubert Perkins.

– Die Entdeckung, die ich eben gemacht habe.

– Und was hast du entdeckt?

– Daß es nicht nötig sein wird, Herrn Pattersons Schlange ausstopfen zu lassen.

– Ja... warum denn nicht?

– Weil sie schon ausgestopft ist!«

Daß das der Fall, hatte Tony Renault erkannt, als er sich noch einmal mit der Beute des Mentors zu schaffen machte. Die Schlange war nichts anderes als eine Jagdtrophäe, die irgend jemand an den Zweigen des Baumes in der Nähe der Hütte aufgehängt hatte. Der unerschrockene Patterson hatte eine – tote Schlange erschlagen!

Man kam jedoch dahin überein, sie in Sankta-Lucia von einem Präparator angeblich ausstopfen zu lassen, um dem braven Manne keinen Kummer zu bereiten und ihm das Wohlgefühl seines Sieges zu lassen.

In den ersten Stunden des nächsten Tages lichtete der »Alert« die Anker und noch im Laufe des Vormittages hatten die Passagiere die Höhen von Martinique aus dem Gesicht verloren.

Man kann mit Recht sagen, Martinique ist »das Land der Wiederkommenden«, weil jedermann das Verlangen empfindet, dahin zurückzukehren, und der und jener von den Zöglingen der Antilian School dachte wohl auch daran, ohne das Schicksal zu ahnen, das ihnen von der Verbrechermannschaft des »Alert« zugedacht war.[270]

Fußnoten

1 »Hier sei beiläufig an das entsetzliche Unglück erinnert, wovon Martinique wenige Jahre später heimgesucht wurde. Am frühen Morgen des 8. Mai 1902 wurde ein Teil der Insel durch Erdbeben und einen furchtbaren Vulkanausbruch verwüstet. Saint-Pierre, das von Fort-de-France zweiundzwanzig Kilometer weit entfernt liegt, wurde von den giftigen Dunstmassen, die aus dem Krater des Mont Pelé hervorquollen, eingehüllt und von dem Aschenregen begraben, der seine Umgebung weit und breit bedeckte. Viele Tausende der Bewohner erstickten dabei infolge der Einatmung der glühend heißen Luft. Die Katastrophe zerstörte jedoch nur den nach dem karaïbischen Meere zu gelegenen Teil der Insel, der durchgängig vulkanischer Natur ist. Sogar auf dem Meere verunglückten bei dieser Gelegenheit noch eine Anzahl Schiffe oder hatten wenigstens Tote zu beklagen.

2 1890 zerstörte wieder eine Feuersbrunst den größten Teil von Fort-de-France.

Buchempfehlung

Stifter, Adalbert

Die Narrenburg

Der junge Naturforscher Heinrich stößt beim Sammeln von Steinen und Pflanzen auf eine verlassene Burg, die in der Gegend als Narrenburg bekannt ist, weil das zuletzt dort ansässige Geschlecht derer von Scharnast sich im Zank getrennt und die Burg aufgegeben hat. Heinrich verliebt sich in Anna, die Tochter seines Wirtes und findet Gefallen an der Gegend.

82 Seiten, 6.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Sturm und Drang II. Sechs weitere Erzählungen

Zwischen 1765 und 1785 geht ein Ruck durch die deutsche Literatur. Sehr junge Autoren lehnen sich auf gegen den belehrenden Charakter der - die damalige Geisteskultur beherrschenden - Aufklärung. Mit Fantasie und Gemütskraft stürmen und drängen sie gegen die Moralvorstellungen des Feudalsystems, setzen Gefühl vor Verstand und fordern die Selbstständigkeit des Originalgenies. Für den zweiten Band hat Michael Holzinger sechs weitere bewegende Erzählungen des Sturm und Drang ausgewählt.

- Johann Karl Wezel Kakerlak oder die Geschichte eines Rosenkreuzers

- Gottfried August Bürger Münchhausen

- Friedrich Schiller Der Verbrecher aus verlorener Ehre

- Karl Philipp Moritz Andreas Hartknopfs Predigerjahre

- Jakob Michael Reinhold Lenz Der Waldbruder

- Friedrich Maximilian Klinger Geschichte eines Teutschen der neusten Zeit

424 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum