c) Die Sinfonie

[252] Mozart hat über fünfzig Sinfonien geschrieben – davon sind einige wenige aus seiner Jugendzeit nicht erhalten oder noch nicht wieder aufgefunden worden –, und wenn man diese Ziffer vergleicht mit der Ziffer Neun bei Beethoven oder Vier bei Brahms, so begreift man sogleich, daß es sich hier und dort nicht ganz um den gleichen Begriff der Gattung handeln kann. Will man den Maßstab des Begriffes anwenden, den Beethoven aufgestellt hat: den eines Orchesterwerks – adressiert, über allen zufälligen Anlaß hinaus, an ein ideales Publikum, an die »humanitas«, die Menschheit – so hat auch Mozart nicht mehr als vier oder fünf Sinfonien geschrieben. Aber legt man den Maßstab des 18. Jahrhunderts an, so muß man Mozarts sinfonische Produktion vergleichen mit der Haydns: der Zahl 104, und bedenken, daß diese 104 Sinfonien Haydns sich verteilen auf etwa vierzig Jahre, bei Mozart auf etwa fünfundzwanzig; daß Haydn seine erste Sinfonie erst mit 27 Jahren geschrieben hat, Mozart schon mit neun; daß Haydn mit dieser seiner ersten Sinfonie Mozart nur um fünf oder sechs Jahre voraus ist. Der Weg, der von Mozarts erster unschuldiger Sinfonie K. Nr. 16 zur C-dur-Sinfonie führt, Jupiter-Sinfonie genannt, ist weiter als der von Haydns erster Sinfonie zur letzten Londoner, ganz abgesehen davon, daß Haydn diese Londoner Sinfonien erst nach Mozarts Tod geschaffen hat, und durch Mozart beeinflußt und ermutigt. Wenn Beethoven den Begriff der monumentalen Sinfonie aufstellen konnte, so haben die Prager Sinfonie und die Trias der Sinfonien von 1788 den historisch und geistig größten und herrlichsten Beitrag zu dieser Möglichkeit geleistet. Wenn es eine große Sinfonik gibt, so ist das das Verdienst Mozarts und Haydns, Haydns und Mozarts – ihr Anteil ist schwer abzuwägen, denn Mozart hätte den Schritt zur Monumentalität[252] nicht getan ohne Haydn, und Haydn nicht ohne Mozart. Ausgegangen sind beide von der italienischen Sinfonie, und in keinem Feld der Musikgeschichte erkennt man klarer das Wunder und die Macht der Persönlichkeit, als wenn man bedenkt, daß es keine italienische Sinfonik im höheren Sinne gibt und niemals gegeben hat. Denn wo sind die Nachfolger der Sammartini und Piantanida, der Sarti, Anfossi und Galuppi? Der einzige italienische Sinfoniker, der Beethoven Anregung geben konnte, ist Luigi Cherubini gewesen; aber es ist lediglich ein Witz der Musikgeschichte, daß dieser Cherubini in Florenz geboren ist.Um den Weg gleich zu bezeichnen, den die Sinfonie bei Mozart von 1764 bis 1788 genommen hat, so ist es der Weg von einem einleitenden oder abschließenden Konzertstück, von Werken, die einrahmen: Soli, oder Concerti einrahmen, zum Hauptwerk, zum Höhen- oder Mittelpunkt eines Konzertabends. Es ist der Weg vom Dekorativen zum Expressiven, vom Äußerlichen zum Innerlichen, von der Festlichkeit zum Bekenntnis. Langsam verlagert sich der Schwerpunkt der Sätze, weil sich der Charakter der Sätze selbst verwandelt. Um 1765, als Mozart begann, lag dieser Schwerpunkt im rauschenden ersten Satz; ein kantables Sätzchen, meist für die Streicher allein, höchstens mit einer hervortretenden Oboe oder Flöte, und endlich ein Abschluß in sehr schnellem Tempo und in »kleiner« Taktart – zweiviertel, dreiachtel, vielleicht auch sechsachtel, oder auch nur ein Menuetto – folgten. Der langsame Mittelsatz ist immer ein Andante, ein Andantino grazioso, amoroso – das festliche Ganze ertrug keine schwerere Belastung. Es spielt keine große Rolle, ob diese drei Sätze ineinander übergehen oder durch Ganzschlüsse und Pausen getrennt sind; im ersteren Fall heißen sie Ouverturen, und wenn Mozart derartige Ouverturen schreibt, so darf man sich in der Tat immer fragen, für welches dramatische oder Opernwerk sie bestimmt waren. Manchmal schreibt er auch nur die ersten zwei Sätze, und an die Stelle des dritten tritt gleich ein Chor, Ballett oder eine Aria des Opernwerks selbst. Er hat später solche Werke durch Nachkomposition eines Finales für den Konzertgebrauch meist gerettet. Wir nennen ein solches Werk »italienische Sinfonie« – mit Recht[253] und mit dem Gefühl historischer Dankbarkeit, denn die Erfinder waren Italiener, angeblich speziell Neapolitaner, obwohl ganz Italien, Mailand, Venedig, Rom nicht minder als Neapel, an der Bildung und Ausbildung der Form seinen Anteil hat. Und Deutschland ist zunächst nichts anderes als eine italienische Provinz – es übernimmt den Geist dieser »Sinfonia«, ohne ihn eigentlich zu verstehen. Es spielt, ebenfalls, keine große Rolle, wenn, etwa um 1760, die deutschen, besonders die Wiener Musiker beginnen, zwischen den langsamen Satz und das Finale ein Menuetto einzuschieben und damit zur viersätzigen Sinfonie fortzuschreiten. Mozart hat in mehreren Fällen durch Nachkomponierung eines Menuettos eine italienische Sinfonia für deutsche Verwendung erweitert, ohne damit ihren Geist zu ändern. Wir nennen eine solche Sinfonie, zur Unterscheidung, eine »Wiener Sinfonie«, aber es stünde schlimm um solche Unterscheidung, wenn die Viersätzigkeit nicht allmählich auch den inneren Anspruch an die Bedeutung der einzelnen Sätze gesteigert hätte. So kann man den Weg, den die Mozartsche Sinfonik genommen hat, auch als den Weg von der »italienischen« zur »Wiener« Sinfonik bezeichnen. Auch hier kommt es mehr an auf den Geist als auf die Form. Die Prager Sinfonie von 1786 ist nur dreisätzig, aber sie ist längst keine »italienische« Sinfonie mehr.

Welches ist der Geist der italienischen Sinfonik? Es ist der Geist der Opera buffa. Die Wandlung zu ihr von der altklassischen Sinfonia oder Overtura mit ihrer Feierlichkeit und Grandezza, mit ihrem Pathos, ihrer elegischen Größe in den langsamen Sätzen, mit ihrer würdevollen kontrapunktischen Haltung, mit ihren »obligaten Soli«, ist so vollkommen wie möglich. Musikgeschichte liebt es manchmal, sich in Extremen zu bewegen. Wenn eine neapolitanische Sinfonia vollwichtig beginnt, so tut sie das mit rhythmisierten Akkordschlägen. Aber sie fährt weiter mit kleinen, niedlichen, singvogelhaften Motiven, mit melodischen Pikanterien, und wenn die Dominante (in Dur) oder Mediante (in moll) erreicht ist, so erscheint eine womöglich noch niedlichere, wenn auch kantablere Nichtigkeit, die Dame im Reifrock und mit entblößtem Busen neben dem Kavalier mit dem Galanteriedegen, oder die Unschuld vom[254] Lande neben dem eleganten Abbé. Die Auseinandersetzung zwischen diesen Figürchen – wenn es zu einer solchen überhaupt kommt – kann niemals sehr tragisch werden, und die Lösung des Konfliktes – die sogenante Reprise – kaum anders als leicht, spielend, konventionell. Der zweite Satz ist meist eine Serenade, der dritte ein fröhlicher Abschied oder ein anmutiger Tanz. Es gibt, bevor Haydn und Mozart Sinfonien zu schreiben begannen, bereits eine wienerische und böhmische Abart dieser italienischen Sinfonia, und damit eine große Reihe von reicher und feiner durchgebildeten Werken. Und die böhmische Abart, meist »Mannheimer Sinfonik« genannt, bediente sich bereits höchst mannigfaltiger und folgenreicher dynamischer Schattierungen, die Haydn und Mozart allerdings so zögernd und mit so großer Reserve adoptiert haben, daß man sagen kann, sie haben sie abgelehnt. Aber italienisch, buffonesk ist und bleibt der Grundcharakter auch dieser Sinfonik. Wer diesen Grundcharakter kennt, dem wird etwa die einsätzige Sinfonia zu »Orfeo ed Euridice« Glucks sehr würdig vorkommen, so äußerlich sie dem historisch unbefangenen modernen Zuhörer erscheinen mag. Wer die Mühe ermessen will, auf dem Boden dieser Art von Sinfonik wieder zu einem feierlicheren, erhabeneren Stil emporzusteigen, der sehe die Ouverture an zu Ignaz Holzbauers patriotischer Oper »Günther von Schwarzburg« (1776), die Mozart noch in Erinnerung hatte, als er die Ouverture zur »Zauberflöte« schrieb, und man wird Holzbauer sein Mitgefühl nicht versagen können. Wenn das 18. Jahrhundert Ernst, Tragik zum Ausdruck bringen wollte, so war es immer durch Konvention gebunden; aber in der Sinfonia noch obendrein durch die Tradition des Buffostils. Ermißt man die Größe des Weges, die zur G-moll-Sinfonie, zum Andante cantabile und Finale der Jupiter-Sinfonie führte? – die Kraft des Geistes, die ohne »Revolution« diesen Weg in fünfundzwanzig Jahren durchmessen hat? Wenn auch unterstützt durch Haydn, der es leichter hatte, weil er einsamer, »origineller«, weniger traditionsfromm war als Mozart.

Mozart hat als Sinfoniekomponist ganz italienisch begonnen; aber es mutet an wie ein Symbol, daß er Form und Geist der Sinfonie nicht von einem Italiener empfing, sondern bereits aus[255] der Hand eines italienischen Deutschen: Johann Christian Bach. Was wir in Johann Christian für »deutsch« halten möchten, ist nun allerdings etwas sehr Persönliches: eine hinreißende Anmut und Liebenswürdigkeit der Empfindung, die ihn nicht nur von den Italienern unterscheidet, sondern auch von seinem Kollegen und Genossen Carl Friedrich Abel, und die Mozart wesensverwandt war. Johann Christian geht nie in die Tiefe, aber er ist niemals ganz flach, wie so häufig etwa Boccherini. Die Sinfonie ist ihm ein festliches Stück, aber er versagt sich niemals ganz den Seitenweg ins Stillere, Intime, Empfundene. Es ist bezeichnend, daß in seinem op. 3 (1765, seiner ersten Veröffentlichung von Sinfonien; sechs Nummern in D, C, Es, B, F, G) zwei der Mittelsätze in Moll stehen. (In seinem Opus 6, angeblich von 1770, steht sogar eine ganze Sinfonie, alle drei Sätze, in Moll.) Mozart gerät mit acht oder neun Jahren in London widerstandslos unter seinen Einfluß, und dieser Einfluß ist auf lange hinaus der herrschende in seiner Sinfonik geblieben, mag er auch durch neue und andere Eindrücke abgeschwächt, abgelenkt oder bereichert werden. Der Sinfoniker Mozart kann zunächst gar nicht anders denken und erfinden als sein Vorbild Johann Christian. Johann Christian liebt im engsten Raum des Themenkopfes den Dualismus zwischen Forte und Piano:

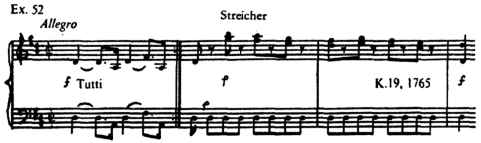

und Mozart übernimmt das quasi als Prinzip seiner sinfonischen Erfindung:

[256] – ein Prinzip, an dem er festhalten wird bis zur Jupiter-Sinfonie. Dieser Dualismus ist italienisch, und Mozart wird in dessen Anwendung bestärkt durch andre italianisierende Sinfoniker, wie Mislivecek. Das Prinzip ist auch Joseph Haydn nicht unbekannt, wird aber von ihm viel seltener verwendet. Haydn beginnt viel lieber mit vollerer Kontrastierung von Tutti und kleinerem Orchesterensemble – was nun wiederum Mozart sich nicht ganz hat entgehen lassen. Doch, um fortzufahren mit den Beziehungen Mozarts zu Johann Christian: wie bei diesem ist die Durchführung mehr ein Akt modulatorischer Bewegtheit als wirkliche Auseinandersetzung der Themen oder Motive. Johann Christians op. 3 gibt dem Knaben den Mut, gleich in seiner ersten Sinfonie (K. Nr. 16) einen sehr empfundenen Mittelsatz in c-moll zu schreiben. Er übertreibt den Buffocharakter der Finali Bachs:

Bei alledem wäre es ganz falsch, Mozart für einen bloßen Stilnachahmer oder »Amalgamisten« zu halten, oder zu fragen, ob er seine Vorbilder erreicht und übertroffen oder etwa nicht erreicht habe. Johann Christian hat nach 1765 eine Entwicklung durchgemacht, der Mozart nicht gefolgt ist, obwohl sie ihm nicht unbekannt geblieben sein kann; es gibt zum Beispiel kein Mozartsches Seitenstück zu den glänzenden Sinfonien Johann Christians für Doppelorchester. Und das gleiche gilt für Mozarts späteres Verhältnis zu Haydn. Mozart adoptiert und amalgamiert seinem Stil nur, was seinem Wesen ganz gemäß ist; alles andere stößt er ab. So unheimlich stark sein Gedächtnis für alles je Gehörte ist, seine Treue gegen sich selber ist doch noch stärker. Ein Beispiel aus dem ersten Finale der »Nozze di Figaro« mag beweisen – erstens, wie früh der Buffocharakter[257] der Mozartschen Sinfonie feststeht, und wie gut er sich um 1786 noch einer seiner ersten Sinfonien, von Ende 1765, erinnerte:

Wenn Mozart eine Sinfonie schreibt, so bewegt seine Phantasie, zunächst, sich in Konventionen: Akkordmotive, punktierte Rhythmen, Läufe; festgelegte Abwechslung zwischen Tutti und Soli, schnelles Ergreifen der Dominante usw. Aber manchmal tritt doch eine große Originalität hervor, eine Originalität quasi wider Willen. In eben jener Sinfonie aus dem Haag, 1765, K. Nr. 22, findet sich ein chromatisch durchsetztes Andante in g-moll, dessen Vorbild kaum bei einem andern Sinfoniker zu finden ist. Der Besuch in Wien vom Herbst 1767 zeitigt neue Eindrücke, eine pompösere Haltung, reichere Grundierung der Streicher durch Verwendung zweier Violen, und die ersten Sinfonien mit Menuett; und die vier Sinfonien von 1768 – eine davon, K. Nr. 45, als Ouverture zur »Finta semplice« verwendet und verändert – bringen da und dort neue Steigerungen. Aber der Grundcharakter bleibt: gesellschaftlich, festlich, buffonesk, italienisch. Mozart schreibt Sinfonien auf Vorrat für die bevorstehenden Reisen nach Italien, wo er sie für Eröffnung und Abschluß von Konzertveranstaltungen braucht. Das Jahr 1770 zeitigt fünf, das Jahr 1771 sieben, das Jahr 1772 acht und das Jahr 1773 – nach der Rückkehr von diesen Reisen, aber nicht ohne Hoffnung auf neue – noch sieben. Dann stockt diese Produktivität, denn inzwischen hat sich in Mozart ein neuer Begriff des Sinfonischen entwickelt, der die »Serie« nicht mehr gestattet, nur noch das Einzelwerk. Wir brauchen der Entwicklung Mozarts in diesen Jahren, den wechselnden Eindrücken, denen er unterlag oder widerstand,[258] nicht im einzelnen zu folgen. Ihre Darstellung gehört zu den besonderen Meisterstücken der Monographie von Wyzewa – Saint-Foix, wenn sie auch manchmal allzu rationalistisch ausgefallen scheint. Es war nicht immer eine geradlinige Entwicklung. Es gibt in ihr plötzliche Sprünge und plötzliche Rückfälle, wie etwa den ersten Satz der G-dur-Sinfonie vom Mai 1772 (K. Nr. 129), der unter Johann Christians Einfluß schon in London oder im Haag geschrieben sein könnte, indes der zweite und dritte Satz bereits Haydnschen Geist atmen. Es gibt »Sprünge« wie die Akzentuierung der Durchführung durch kantable Polyphonie, als Kontrast zur Buffoserie der Thematik, in einer der Sinfonien von 1771 (F, K. Nr. 75). Es gibt mehrere Typen, zum Beispiel einen prunkvoll opernhaften, in D-dur oder C-dur, mit Trompeten und Pauken, mit »virtuosen« Geigen, wie etwa K. Nr. 96, bei dem man mit Sicherheit sagen kann, daß das Menuett nachträglich eingefügt worden ist. Aber im allgemeinen mehren sich von Jahr zu Jahr die Zeichen der Vertiefung, der Wandlung der Rolle der Instrumente zu größerer Freiheit und Individualität, der Wandlung des Figurativen zur Kantabilität, der feineren Technik der Imitation. Mozart rüttelt an den Schranken der konventionellen Sinfonik. In der Stille von Salzburg vergißt er manchmal die gesellschaftliche Absicht dieser Sinfonien, seine Phantasie spielt freier, seine Erfindung wird persönlicher. Sonderbarerweise findet dabei, in den Finali, soweit sie Rondoform haben, wieder eine Wendung statt zu Johann Christian, der in seinen Rondos gern mit dem »französischen Goût« liebäugelt und eine Moll-Episode vor der endgültigen Rückkehr zum Thema einschiebt (z.B.K. 113). Eine Eigenheit mehrerer Sinfonien aus den Jahren zwischen 1771 und 1774 – eine Eigenheit, die man fast ein Prinzip nennen könnte – ist, daß das Kopfthema des Finales entwickelt ist aus dem des ersten Satzes. Ich nenne als besonders drastische Beispiele K. 96, 112, 162, 199, 202. In K. 162 zum Beispiel wird das Baßthema des ersten Satzes einfach zum Tutti, verändert nur im Rhythmus.

Die Balance zwischen den Sätzen der Mozartschen Sinfonie verschiebt sich, wie bei Joseph Haydn und nicht unbeeinflußt durch Haydn, vom Finale aus. Ein paar Sinfonien des Jahres[259] 1772 (K. 129, 130, 132, 133) sind bereits ausgesprochene »Final-Sinfonien«, und besonders in der »hemdärmeligen« Erfindung des Finales von 132 mischt sich »französische« mit Haydnscher Anregung. Aber diese selbe Sinfonie enthält bereits einen langsamen Satz von so persönlicher Unruhe der Seele und Eigenwilligkeit, daß die Bezeichnung »Andante« kaum noch zutrifft – Mozart selber hat kaum mehr etwas so »Expressionistisches« geschrieben, das heißt einen Satz, in dem der Ausdruck sich nicht mehr um hergebrachte Form zu kümmern scheint. Und die Sinfonie K. 133 beginnt scheinbar ganz konventionell, bringt aber eine Reihe von Überraschungen, zum Beispiel, daß das Kopfmotiv erst in der Coda und nicht in der Reprise erscheint. Die Gruppen des Orchesters treten auseinander, die sinfonische Struktur wird mehr und mehr dialogisch, im Großen und im Detail. Die Streicher führen das Wort, und die Bläser begleiten als rhythmische Klangmasse, wie im Finale dieser Sinfonie. Die Vorliebe für zwei Violen, die gern im Einklang oder in der Oktav mit den Oboen geführt werden, erweist sich als ein Mittel orchestraler Vermischung. In der Sinfonie K. 134, vom August 1772, einer ausgesprochen »koketten« Sinfonie im ganzen, zeigt sich doch auch ein neuer Typ der Kantabilität und zugleich ein feinerer Sinn für Imitation.

Die große Wendung erfolgt im Jahre 1773. Drei von den sieben in diesem Jahr entstandenen Sinfonien (K. 199, 181, 182) gehören zur »italienischen« Gattung und sind vielleicht geschrieben im Hinblick auf einen zu erwartenden Opernauftrag. Zu diesen Werken ist auch K. 184 (in Es) zu zählen, eine ausgesprochene Ouverture, aber für großes Orchester und im ersten Satz so großartig konzertmäßig im Wurf, im Andante (in c-moll) so feinsinnig dialogisch durchgebildet, daß man sie zu den frühen Meisterwerken rechnen müßte, wenn nicht der Finalsatz etwas zu leicht wöge. Aber da ist eine Trias von Sinfonien, die – auf einer früheren Stufe und in einem engeren Rahmen – die gleiche Vollendung zeigt wie die abschließende Trias aus dem Jahre 1788: eine Sinfonie in C (K. 200, November 1773), eine in g-moll (K. Nr. 183, Ende 1773) und eine in A (K. 201, Anfang 1774). Im ersten Satz der C-dur-Sinfonie fühlt man eine neue Erregung an Stelle der alten Festlichkeit,[260] bemerkt man eine feinere Durchbildung des thematischen Materials, gleichsam neue Gelenke des vorher noch unentwickelteren Körpers – bezeichnend, daß alle diese Sätze eine Coda haben. Der langsame Satz, in seiner Getragenheit, ist bereits auf dem Wege zum Adagio; und das Menuett mit dem hervortretenden Horn ist kaum mehr ein Interludium oder Einschiebsel. Das Finale endlich ist ein Markstein in Mozarts Entwicklung: er hätte dies Presto, mit seinem Dialog zwischen Soli (die zwei Violinen) und Tutti, mit seinem tollen Orchestercrescendo am Schluß, noch als Ouverture für seine »Entführung« brauchen können, wäre die Erfindung nicht allzu italienisch buffonesk.

Das kleine oder große Wunder der g-moll- und der A-dur-Sinfonie ist erst in neuerer Zeit richtig gewürdigt worden. Schon die Tonart der einen, der ersten Moll-Sinfonie Mozarts, geht weit hinaus übers bloß »Gesellschaftliche«, ja widerspricht ihm. Welchem Zweck der Zeit könnte dies Dokument rücksichtsloser Expression gedient haben? Es gibt Passions-Sinfonien dieser Zeit, immer in Moll geschrieben; aber das g-Moll Mozarts, der innere Aufruhr des Orchesters synkopisch wogend gleich im Beginn – den Beginn des Klavierkonzertes in d-moll vorausnehmend, der äußerste Kontrast der Dynamik – ein Ausbruch des Fortissimo nach ersterbendem Pianissimo, die wild zufahrenden Auftakte, die scharfen Akzente, die Geigentremoli – all das hat nichts zu tun mit devoten Gedanken an Ölberg und Kreuzigung, sondern mit ganz persönlichem leidvollem Erlebnis. Das Andante mit seiner Vorhaltsthematik ist kurz, aber konzentriert, und die Erregung zeitigt eine kleine Kadenz vor der Reprise. Und die finstere fatalistische Entschlossenheit des Menuett-Hauptsatzes zeitigt ein Trio für die Bläser allein, voll von G-dur-Süßigkeit. Im Finale herrscht nicht nur eine neue thematische Einheitlichkeit, sondern auch jene neue thematische Beziehung zum ersten Satz, in synkopischen Bildungen, Akzenten – weniger ostensibel als heimlich fühlbar: – die zyklische Form der Sinfonie gewinnt eine neue Einheit. Was die A-dur-Sinfonie betrifft, geschrieben für die anspruchsloseste Besetzung, nur Streicher, Oboen und Hörner, so bedarf es nur der Beobachtung, wie der Beginn in den Streichern – und was für ein Beginn? – vom Tutti wiederholt wird:

[261] Es ist ein neues Gefühl für die Notwendigkeit der Vertiefung der Sinfonie durch imitatorische Belebung, ihrer Rettung aus dem bloß Dekorativen durch kammermusikalische Feinheit. Die Instrumente wandeln ihren Charakter; die Geigen werden geistiger, die Bläser vermeiden alles Lärmende, die Figurationen alles Konventionelle. Der neue Geist dokumentiert sich in allen Sätzen: im Andante, das von der feinen Bildung eines Streichquartettsatzes ist, nur bereichert durch die zwei Bläserpaare; im Menuett, mit seinen Kontrasten von Zierlichkeit und fast beethovenscher Gewalttätigkeit; das Finale, ein Allegro con spirito – wahrhaft »con spirito«, mit dem reichsten und dramatischsten Durchführungsteil, den Mozart bisher geschrieben. Es ist verständlich, daß diese Sinfonien Mozart auch in seiner Wiener Zeit noch genügten und daß er sie, mit nur kleinen Abänderungen der Partitur, in seinen Akademien zur Aufführung brachte. Wie unendlich weit entfernt sind wir bereits von der »italienischen Sinfonia«! Wer in Italien hätte ein solches Werk schaffen und wo hätte es seinen Platz finden können!

Ein paar Monate später, im Mai 1774, hat Mozart dann noch eine Sinfonie komponiert (D, K. Nr. 202), quasi einen Nachzügler, die letzte vor dem Antritt der Pariser Reise. Er hat sie in Wien nicht mehr wiederholt, und auch das ist verständlich. Denn sie ist keine Finalsinfonie, der letzte Satz ist nicht viel mehr als ein »Kehraus«, an dem nur merkwürdig ist, daß er[262] thematisch wieder mit dem ersten zusammenhängt; das »Andantino con moto«, nur für die Streicher, könnte auch in einem der Wiener Quartette à la Haydn stehen, das Menuett ist nicht sehr charakteristisch, und der erste, am schwersten wiegende Satz wendet nur die an der g-moll- und A-dur-Sinfonie erworbene Technik auf ein etwas disparates Material an. Wie in jenen Quartetten, so hat Joseph Haydn in dieser Sinfonie Mozart das Konzept verrückt: es gibt auch bei Mozart solche Fälle, in denen die empfängliche Seele nicht stark genug ist, einen mächtigen Eindruck ganz zu verarbeiten.

Mehr als vier Jahre lang, bis zum Juni 1778, hat Mozart dann keine Sinfonie mehr geschrieben. Wie soll man das, nach der reichen Produktion der vorangehenden Jahre, erklären? Es gibt äußere Gründe: eine italienische oder Wiener Reise stand nicht mehr in Aussicht; für die Reise nach München zur ersten Aufführung der »Finta giardiniera« genügten die vorhandenen Manuskripte. Aber es gibt auch innere Gründe. Was mit der Trias der C-, g- und A-Sinfonie erreicht war, war ein Gipfel, der nicht leicht überschritten werden konnte, und so wendet Mozart sich andern Gebieten zu, in denen das Prinzip des Sinfonischen leichter genommen werden darf. Die Jahre in Salzburg vor der Pariser Reise – abgesehen von den Messen und andern Kirchenwerken, den Klaviersonaten, den Operneinlagen – sind ausgefüllt durch die Serenaden und Divertimenti und vor allem durch die ersten Eroberungen auf dem Feld des Konzerts. Nicht daß es an Sinfonik ganz gefehlt hätte. Da sind die Ouverturen zu »Finta giardiniera« und zum Festspiel »Il Re pastore«, die eine aus Allegro molto und Andantino grazioso bestehend, die zweite aus Molto allegro. Mozart hat die erste durch Nachkomponierung eines Finales (K. Nr. 121) zur Sinfonie ergänzt, und auch für die zweite liegt ein Finalsatz (K. Nr. 102) vor, der jedoch eher eine Serenade abgeschlossen haben muß. Die erste ist eine Finalsinfonie schon deshalb, weil die ersten zwei Sätze ganz klein gehalten sind: das Ganze wertvoll als Bestätigung des Buffostils der Gattung – die Ouverture zu einer Opera buffa konnte ohne weiteres zu einer Sinfonie ergänzt werden. Das Rondo zur Ouverture des »Re pastore«, eine Contredanse en Rondeau, ist ein Stück ersten Ranges; wenn[263] es wirklich als Abschluß einer »Finalmusik« gedient hat, die von gleicher Frische, Feinheit, Grazie der Erfindung war, so sind wir durch deren Verlust um ein Meisterwerk ärmer.

Im Sommer 1778, in Paris, erhält Mozart durch den Directeur des Concert spirituel, Le Gros, den Auftrag, für die Eröffnung dieser Konzertante zum Fronleichnamstag eine Sinfonie zu komponieren. Er steht vor einer neuen Aufgabe, denn er muß sie natürlich im Pariser Stil und für größtes Orchester komponieren, und so enthält das Autograph denn auch die ungewöhnliche Aufschrift: »Sinfonia a 10 instrumenti«: Flöten, Oboen, Klarinetten, Fagotte, Hörner, Trompeten und Pauken und starkes Streicherorchester – Mozarts erste Sinfonie mit Klarinetten. Es ist nicht nur ein neuer, reicherer Klangkörper, an den Mozart bei der Komposition zu denken hat, sondern es sind auch neue Dimensionen der Sätze, zum mindesten der Ecksätze. Schon der Vater macht sich Gedanken, wie Wolfgang sich mit der Aufgabe abfinden werde (29. Juni 1778): »... wenn ich nach den Steimetzischen Synfonien, die in Paris gestochen sind, urtheilen solle, so müssen die Pariser liebhaber von Lermenden Sinfonien seyn. alles ist Lermen, das übrige Misch-masch, da und dort ein guter gedanken (am) unrechten Ort ungeschickt angebracht ...« Es ist nicht klar, ob Leopold mit diesem Urteil Johann Stamitz treffen will, den Begründer der sogenannten Mannheimer – und damit Pariser – sinfonischen Schule, oder seinen Sohn Karl. Gleichviel: dies Urteil ist ebenso glänzend wie ungerecht, wenn man die besten Leistungen dieser Schule kennt: Sinfonien vor allem des alten Stamitz selber, aber auch von Fr. X. Richter, Filtz, Karl Stamitz, Eichner und Franz Beck. Johann Stamitz' sinfonische Werke hatten teils die Entstehung der beiden besten Orchester der damaligen Welt verursacht, teils waren sie selber durch die Existenz dieser Orchester gefördert worden: des Mannheimers, das es wirklich war, und des Parisers, das es wenigstens prätendierte zu sein. Und es ist wahr, die Sinfonien der »Mannheimer Schule« galten in erster Linie der Exhibition der Qualitäten dieses Orchesters: seiner Präzision, seiner Fähigkeit raschesten Wechsels des Ausdrucks, der Hervorhebung einzelner Bläsergruppen; seines berühmten »Crescendo«, das darin bestand, ein Motiv vom pp zum ff zu tragen,[264] bis es in einem lärmenden Tutti explodierte. Der Beginn des Allegros der Leonoren-Ouverture, das Scherzo der Fünften Sinfonie Beethovens, sind die reinsten, vergeistigtsten, sinnvollsten Beispiele des »Mannheimer Crescendos«. In Mannheim und in Paris waren sie selten sinnvoll; es ist zum Beispiel ein typisches Mannheimer Sujet, wenn eine Sinfonie Ignaz Holzbauers (op. 4 III) mit einer »tempesta del mare«, einem Seesturm schließt, in dem Crescendi und Decrescendi Orgien feiern können. Aber die Befassung mit einem so reichen und vollendeten Klangkörper führte doch zu hundert neuen Mischungen der Farbe, zur Erweiterung der Dimension der einzelnen Sätze, zu längerer Ausspinnung der motivischen Bewegung. Und Mozart war für seine Pariser Aufgabe durch den Aufenthalt in Mannheim gut vorbereitet. Er hat dort, bei Vorführung von Sinfonien Holzbauers, Christian Cannabichs, Giuseppe Toëschis, sicherlich die Ohren gut aufgemacht. Und er hat das ebenso sicherlich in Paris getan, wenn er Gelegenheit gehabt hat, Sinfonien von Gossec und Sterkel, Ouverturen und andere Instrumentalsätze des alten Rameau, nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören.

Diese Sinfonie K. Nr. 297 ist mannheim-pariserisch. Sie ist im ersten Satz sogar ein bißchen Parodie. Sie beginnt mit dem Fortissimo-Unisono, auf dessen Präzision das Pariser Orchester so stolz war und über das Mozart sich lustig machte (12. Juni 1778): »... und dann habe ich ja den Premier coup d'archet nicht verfehlt! – und das ist ja genug. Da machen die Ochsen hier ein wesen daraus! – was teufel! ich mercke keinen unterschied – sie fangen halt auch zugleich an – wie in andern orten. Das ist zum lachen ...« Er fährt fort mit den pompösen Streicher-Anläufen der französischen Ouverture; er vergißt nicht mächtige Unisoni der Streicher zu den gehaltenen Tönen der Bläser. Aber hier endet die Parodie oder das Zugeständnis an den französischen Geschmack. Sein Ehrgeiz war zu groß, und es hing zuviel ab vom Erfolg des Werkes, um nicht sehr ernsthaft zu werden. Und es macht dem Geschmack der Pariser Ehre, daß der letzte der drei Sätze am meisten gefiel. Das zweite Thema dieses Satzes ist ein Fugato, das der Durchführung den natürlichen Stoff liefert, aber in der Reprise nicht wiederkehrt,[265] einer der Meisterzüge dieses meisterhaften, zwischen glänzendem Tumult und ernster Grazie schwebenden Satzes. Den langsamen Satz hat Mozart zweimal komponieren müssen: die erste Fassung – die in der Gesamtausgabe gedruckte – war Le Gros zu lang, und so komponierte Mozart ein kürzeres Andante, das nur im Pariser Erstdruck der Stimmen zu finden ist. Obwohl Mozart selber keiner der beiden Fassungen den Vorzug geben wollte, ist die frühere, längere, ernstere, weniger pastorale unbedingt vorzuziehen; sie einzig entspricht den neuen Dimensionen dieser ersten »großen« Sinfonie Mozarts. Le Gros hatte vermutlich recht, wenn er sagte, »das sei nun seine beste Sinfonie« fürs Concert spirituel. Aber wir, vom Standpunkt der Nachwelt, haben recht, wenn wir in dieser »Pariser« Sinfonie nicht mehr ganz den Charme, den Liebreiz, die ungewollte Tiefe mancher, um so viel kürzeren und anspruchsloseren Salzburger Sinfonien finden.

Mozart hat für Le Gros noch eine zweite Sinfonie geschrieben. Aber es scheint mir nicht, daß sie erhalten ist. Am Anfang des 19. Jahrhunderts hat die Imprimerie du Conservatoire zwar eine »Ouverture à grand orchestre par Mozart« (K. Anh. 8) gedruckt, bestehend aus einem kurzen Andante pastorale und einem langen Allegro spiritoso, so bar jeden persönlichen Zuges, so grob und fanfarenhaft in der Behandlung der Bläser, daß man Mozart mit dem Werk nicht belasten sollte. Wie eine wirkliche Ouverture, ein echtes Werk Mozarts aussieht, das lehrt die Ouverture in G-dur K. Nr. 318, die Mozart kurz nach der Rückkehr nach Salzburg, im April 1779, geschrieben hat, für großes Orchester, mit Trompeten und Pauken und zwei Paar Hörnern. Es ist gar kein Zweifel, daß dieses Werk gedacht war als Ouverture zu dem Singspiel à la française, das Fragment geblieben und vom 19. Jahrhundert »Zaïde« getauft worden ist. Der Dualismus im Thema, das gebieterische Forte des Tutti, das flehentliche Piano der Streicher gewinnt dann programmatische Bedeutung – hie Sultan Soliman, dort Zaïde; ein in den Sonatensatz eingebautes Andante in derselben Tonart charakterisiert oder symbolisiert das Liebesidyll des Singspiels; zum Überfluß hat Mozart in den letzten Takten auf den »türkischen« Charakter der Oper eben so deutlich hingewiesen[266] wie später in der »Entführung«. Und ebensowenig fehlen Bläserepisoden, mannheimer-pariserische Crescendi und Zierlichkeiten; das einzige, womit Mozart nicht paradiert, da er ja auf kein Konzertpublikum rechnet, sind thematische Kombinationen.

Nur noch zwei Sinfonien hat Mozart in Salzburg geschrieben: eine in B (K. 319) vom Juli 1779, und in C (K. 338) vom August 1780. Beide hat er in Wien wieder hervorgeholt und beiden ursprünglich dreisätzigen Werken nachträglich Menuette eingefügt. Und wirklich, diesmal sind dadurch aus den »italienischen« Sinfonien »Wiener« Sinfonien geworden: der Gehalt, die Dimension der einzelnen Sätze ist inzwischen so sehr gewachsen, daß sie diese Ergänzung ertrugen oder ihrer sogar bedurften. Die erste trotz der einfachen Besetzung mit Oboen und Hörnern – nur die Fagotte erhalten jetzt ebenfalls ihren eigenen Part. Wir haben bereits angedeutet, daß Beethoven das Finale Mozarts für das Finale seiner Achten Sinfonie als »Sprungbrett« benutzt hat; aber das gilt auch für das Verhältnis der ersten Sätze der beiderseitigen Sinfonien. Auch bei Mozart findet sich schon, wenn nicht der Übermut Beethovens, doch seine Kraft, Heiterkeit, Leidenschaft und der große Ernst: wir sind überrascht und doch kaum überrascht, wenn zu Beginn der Durchführung Mozarts »Devise«, das Viernotenmotiv, das in der Jupiter-Sinfonie seine Apotheose erfahren wird, in die Debatte geworfen wird. Im Andante moderato – ein bezeichnender Zusatz! – herrscht eine neue Intimität, im Finale eine neue Verbindung des Buffonesken, Marschartigen, Pastoralen – eine Vereinheitlichung durch Geist. Das nachkomponierte Menuett gleicht bereits einem Menuett aus Wiener Spätzeit: konzentriert, kurz, ländlerartig im Trio; müßte man es nicht ins Jahr 1782 verlegen, so würde man es unter die »Teutschen«, die Redouten-Tänze von 1790 oder 1791 einreihen. In der C-dur-Sinfonie, wieder einer Sinfonie mit großem Orchester, erfüllt sich in Mozartschem Geist, was die Pariser Sinfonie unter französischer Maske prophezeit hatte. Die Form des ersten Satzes ist die gleiche: was wir am Beginn der Reprise erwarten, erscheint als Coda. Aber alle Exhibition eines fremden Stiles ist verschwunden. Hier ist Mozart ganz er selber: Buffonerie[267] und tiefster Ernst; das Irisieren der »neutralen« Tonart von Dur zu Moll, von C zu H oder As; die Heiterkeit, Kraft und Leidenschaft. Das »Andante di molto«, nur für die Streicher mit geteilten Violen und mit Fagotten als den einzigen Repräsentanten der Bläser, ist ein belebter Gesang von Anfang bis Ende, das Finale ein Presto, aber ohne Flüchtigkeit und voll von Geist, Witz, Wehmut, Schalkhaftigkeit. Das nachkomponierte Menuett (K. Nr. 409) ist eines der pompösesten, die Mozart je geschrieben hat, mit konzertierenden Bläsern im Trio – er berücksichtigt auch die Flöten, die in Salzburg noch fehlten: Mozart hat sie natürlich für die Ecksätze (und vielleicht auch für das Andante) in Wien hineingefügt.

Für die zehn Wiener Jahre, von 1781 bis 1791, bleiben nicht mehr als fünf Sinfonien, wenn wir absehen von der »Haffner-Sinfonie« von 1782, die ja in Wirklichkeit nichts anderes ist als eine zweite Haffner-Serenade. Für seine ersten Akademien benutzte Mozart teils frühere Sinfonien, teils solche zu Sinfonien reduzierte Serenaden, und die Haupt- und Mittelstücke dieser Akademien waren seine Klavierkonzerte, die durch eine oder gar mehrere Sinfonien bedeutenderen Ausmaßes nicht verdunkelt werden durften. Mozart selber hat uns, in einem Brief an den Vater vom 29. März 1783, überliefert, wie das Programm einer solchen Akademie aussah. »Die Stücke waren folgende: 1) Die Neue Hafner simphonie. (Genauer: die er sten drei Sätze.) 2) :sang Madame Lange die aria auf 4 instrumenten aus meiner Münchner oper se il padre perdei: 3) spielte ich das 3te von meinen souscriptions- concerten. 4) sang Adamberger die scene für die Baumgarten. 5) die kleine Concertant-simphonie von meiner letzten finalmusique. – 6) spielte ich das beliebte Concert ex D. wozu ich das variazion Rondeau geschickt (geschrieben?) habe. 7) sang Mademoiselle täuber die scene aus meiner lezten Mailand opera Parto, m'affretto: – 8) spielt ich alleine eine kleine fuge. (weil der kayser da war) und varierte eine aria aus einer opera genannt: Die Philosophen.[268] – mußte nochmal spielen; varierte die aria unser dummer Pöbel meint E: aus den Pilgrimm von Mecka.

9) sang die lange das Neue Rondeau von mir. 10) das lezte Stück von der ersten simphonie.« Es ist klar, daß von den vier letzten Sinfonien Mozarts keine mehr in solcher Weise hätte verwendet werden können. Das Komponieren von Sinfonien war eine höchst verantwortliche Aufgabe geworden, die man nicht mehr im halben Dutzend oder auch nur im Vierteldutzend hätte lösen können. Und sie war das geworden nicht nur durch Mozart selber, sondern auch durch Joseph Haydn. Die erste der eigentlichen Wiener Sinfonien, die auf der Heimreise von Salzburg nach Wien im November 1783 zu Linz komponiert (K. Nr. 425), zeigt, wie tief Mozart nicht nur als Quartettkomponist, sondern auch als Schöpfer von Sinfonien unter den Einfluß Haydns geraten war. Zum erstenmal gibt er dem ersten Satz eine feierliche Introduktion; – wie Haydn, der das schon ein dutzendmal vor ihm getan hatte, und das mit besonderer Betonung in den entscheidenden Jahren von 1780 bis 1782. Es gibt ein Blättchen von Mozarts Hand (K. Nr. 387d), auf dem die Incipits dreier Haydnscher Sinfonien notiert sind, darunter gerade eine mit einleitendem Grave aus dem Jahre 1782 (Nr. 75). Nur hatte Haydn bis dahin noch keine langsame Introduktion geschrieben wie die Mozarts, mit ihrem heroischen Beginn und der helldunklen Fortsetzung, die aus süßester Sehnsucht in die Tiefe unheimlicher Erregung führt. Das folgende Allegro spiritoso ist dann freilich nicht frei von einer gewissen Lehrhaftigkeit, die durch merkwürdige Wendungen ins »Türkische« (Tutti in e-moll) nicht ganz aufgehoben wird, auch nicht durch eine besonders eindringliche solistisch-dialogische Durchführung. Mozart ist immer ein wenig gehemmt, wenn ihm sein Vorbild zu nahe steht und wenn er, wie in diesem Falle, mit allzu großer Schnelligkeit, das heißt ohne längere Prämeditation arbeiten muß (Brief an den Vater aus Linz vom 31. Oktober 1783): »... Dienstag als den 4ten Novembr werde ich hier im theater academie geben. – und weil ich keine einzige Simphonie bey mir habe, so schreibe ich über[269] hals und kopf an einer Neuen, welche bis dahin fertig seyn muß ...« So hat er sich denn auch für den langsamen Satz, ein Poco adagio, an einen Ausgangspunkt gehalten – einen öfter vorkommenden Haydnschen Typus im Sechsachteltakt, etwa an das Adagio aus Haydns Maria-Theresia-Sinfonie von 1772 (Nr. 48). Und ebenso Haydnsch wären Menuett und Finale, wenn nicht doch in jedem Zug Mozartsche Chromatik, Erregung, Geschmeidigkeit zu spüren wären, Haydn völlig fremde Eigenheiten, die Mozart nicht vermeiden konnte, auch wenn er »Hals über Kopf« komponierte. Ebenso »Hals über Kopf« hat er dann für dieselbe Linzer Gelegenheit, das Konzert für den Grafen Thurn, eine kurze und »majestätische« Introduktion zu einer G-dur-Sinfonie Michael Haydns, geschrieben (K. Nr. 444), die erst ein halbes Jahr vorher (am 23. Mai 1783) entstanden war – sie zeigt, so tüchtig sie ist, am besten, wie einsam der Aristokrat Mozart selbst im Kreis seiner besseren österreichischen Zeitgenossen dasteht.

Mehr als drei Jahre hat Mozart gewartet, ehe er wieder eine neue Sinfonie schrieb: es ist die sogenannte Prager Sinfonie (K. Nr. 504), die am 6. Dezember 1786 in Wien vollendet, aber wohl im Hinblick auf die bevorstehende Reise nach Prag geschrieben und dort auch am 19. Januar 1787 zum erstenmal gespielt worden ist. Sie heißt auch die Sinfonie »ohne Menuett«, und diese landläufige Kennzeichnung ist weiser, als ihr bewußt ist. Denn das ist, wir haben es schon angedeutet, nicht etwa eine Rückkehr zur »italienischen Sinfonie«, sondern eine große »Wiener Sinfonie«, der das Menuett nur fehlt, weil in drei Sätzen alles gesagt ist, was zu sagen ist. Es ist Mozarts letzte D-dur-Sinfonie und eine Synthese, auf höherer, höchster Stufe, was er in den vorhergehenden D-dur-Sinfonien, der Pariser und der Haffner-Sinfonie, zum Ausdruck gebracht hatte. Dort, im ersten Satz, ein gewisser Prunk, eine gewisse Exhibition des Kontrapunktischen; hier – nach der beredten Spannung der langsamen Introduktion (wie stolz beginnt das, wie sehr bestritten ist diese Sicherheit!) – eine Durchsetzung, Sättigung des ganzen Satzes mit Polyphonie, ohne daß der unbefangene Hörer es gewahr wird. Das thematische Material, das in den ersten 35 Takten ausgebreitet wird, scheint ganz disparat und[270] ist doch eine wundersame Einheit. Eine große Rolle spielt ein Motiv, das das Fugato der Ouverture zur »Zauberflöte« vorausnimmt – der wackere Muzio Clementi hätte Mozart schon hier des Plagiates bezichtigen können:

Für die Kombination der Motive dieses Allegros ist eine Skizze Mozarts erhalten – es ist eines der seltenen Blätter, die einen Blick in seine Werkstatt gewähren. Für die Durchführung bleibt eine Steigerung: kanonische Auseinandersetzung. Es ist eine der größten und ernstesten, kriegerischsten Durchführungen in Mozarts Schaffen, in der das zweite Thema keine Rolle spielen darf: es muß unberührt bleiben wie eine Blume, die ein Gott gesendet hat. Der langsame Satz ist wieder nur ein Andante – aber welche Vertiefung des Begriffs Andante! Kein Intermezzo mehr zwischen zwei bewegten Sätzen, sondern innere Bewegtheit selbst; innigste Verbindung der Kantabilität mit polyphoner Haltung. Zwischen diesem Satz in G-dur besteht eine Verbindung zu der Arie »Dalla sua pace«, die Mozart für Don Ottavio zur Wiener Aufführung des »Don Giovanni« nachkomponiert hat: die ersten Takte sind fast identisch; nur daß, was in einer Aria voll zu sagen der Text verhindert, in einem Sinfoniesatz sich völlig ausströmen darf. Und das Finale ist einer jener seltsamen D-dur-Sätze Mozarts, die bei aller scheinbaren Heiterkeit und wirklichen Vollkommenheit eine Wunde in der Seele hinterlassen: mit der Schönheit verbunden ist der Tod. Wenn für irgendein Werk der Kunst, gilt für diese Sinfonie Mozarts ein Ghasel Platens, das der Gefahr aller Vollkommenheit Worte gibt: »Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, Ist dem Tode schon anheimgegeben, Wird für keinen Dienst auf Erden taugen, Und doch wird er vor dem Tode beben, Wer die Schönheit angeschaut mit Augen![271] Ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe,

Denn ein Tor nur kann auf Erden hoffen, Zu genügen einem solchen Triebe: Wen der Pfeil des Schönen je getroffen, Ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe! Ach, er möchte wie ein Quell versiechen, Jedem Hauch der Luft ein Gift entsaugen Und den Tod aus jeder Blume riechen: Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, Ach, er möchte wie ein Quell versiechen!«1

Fünf Jahre nach der Schöpfung dieses Werkes, ein Jahr nach der Vollendung des andern D-dur-Werkes, des Streichquintetts K. 593, muß Mozart sterben. In den Sommer 1788 fallen die drei letzten Sinfonien, die Mozart geschrieben hat, die in Es-dur (K. Nr. 543), g-moll (K. Nr. 550) und C-dur (K. Nr. 551) – alle in dem unglaublich kurzen Zeitraum von etwa zwei Monaten entstanden. Wir wissen nichts über den Anlaß ihrer Entstehung. Es ist sonderbar, daß Mozart im Sommer Sinfonien schreibt: vielleicht hoffte er im Winter 1789 einige Akademien veranstalten zu können, die ihm dann mißglückten, ebenso wie sie ihm in den folgenden Jahren mißglückten – sein letztes Klavierkonzert (K. Nr. 595) hat er im März 1791, im Konzertsaal des Hoftraiteurs Jahn in der Himmelpfortgasse, während eines Konzerts des Klarinettisten Bahr vortragen müssen. Und so ist es möglich, daß Mozart diese drei Sinfonien nie dirigiert und nie gehört hat. Aber vielleicht ist das ein Symbol ihrer Stellung in der Geschichte der Musik und der Menschheit: kein Auftrag mehr, keine unmittelbare Absicht, sondern Appell an die Ewigkeit. Sind sie ein Zyklus? Folgte Mozart nicht nur einem innern Drang, sondern einem Programm? Ist ihre Reihenfolge beabsichtigt? Ich glaube nicht. Auch wenn Mozart mit der Jupiter-Sinfonie begonnen und die Es-dur- oder g-moll-Sinfonie zuletzt geschrieben hätte, bedürfte es nur geringen Geistreichtums, um darin einen Sinn zu[272] finden. Ich zögere auch, der ersten, am 26. Juni 1788 vollendeten, einen geheimen freimaurerischen Sinn unterzulegen – wenn ich es dennoch tue, so weniger im »programmatischen« Sinn, als um überhaupt eine Handhabe zur Charakterisierung des geheimnisvollen Werks zu gewinnen. Es ist die Tonart des Trios, das Mozart dem Freund und Helfer Puchberg gewidmet hat; es ist die Tonart der »Zauberflöte«; und wie in der Ouverture zur »Zauberflöte« der Adept an die Pforte klopft und im Dunkel bang erwartend steht, so tut er es auch hier, bis der Quart-Sext-Akkord ihm Licht bringt. Und das so ungewöhnliche Gesangsthema des Allegros ist voll jener »Bindungen«, die freimaurerische Brüderlichkeit symbolisieren. Ist es unmöglich, das Andante in As im Sinn jenes Briefes an den Vater vom 4. April 1787 zu interpretieren, im Gedanken an den Tod, »diesen wahren, besten Freund des Menschen«, dessen Bild »nicht allein nichts Schreckendes mehr für mich hat, sondern recht viel Beruhigendes und Tröstendes?« Stimmt zu diesem Programm nicht die Festigkeit des Menuetts, die Heiterkeit – eine nur leis Haydnsch angehauchte Heiterkeit – des Finales?

Die drei Sinfonien sind sehr verschieden in der Besetzung der Bläser. Der Jupiter-Sinfonie fehlen die Klarinetten, der Es-dur-Sinfonie die Oboen. Die Sinfonie in g-moll hatte ursprünglich keine Klarinetten, die Mozart erst später hinzufügte, unter kleinen Änderungen am Part der Oboen. In ihr fehlen die Trompeten und Pauken; dafür sind die beiden Hörner, eins in B und das andere in G, nicht paarweis, sondern ganz individuell geführt. Es ist die Sinfonie ohne Pauken und Trompeten; was hätten sie zu tun in diesem fatalistischen Kammerwerk! Nirgends zeigt sich Mozarts Unabhängigkeit von Haydn so sehr wie hier; Mozarts Unerbittlichkeit im Gegensatz zum heiteren Optimismus Haydns, der d-moll oder c-moll nicht einmal in einem ersten Satz gern durchhält, geschweige in einer ganzen Sinfonie bis zum Finale! Auch die Wendung nach B-dur in der Exposition des ersten Satzes hat etwas Müdes und Gewaltsames, und wenn, in der Reprise, Flöte, Fagott und Geigen zum Moll zurückkehren, ist es eine Endgültigkeit wie der Spruch des Totenrichters Minos. Das gleiche gilt für das Finale; und die Endgültigkeit ist in beiden Fällen das Ergebnis[273] der Durchführungen – Durchführungen, wie Haydn sie ebenfalls nie geschrieben hat. Denn diese Durchführungen sind Stürze in Abgründe der Seele, symbolisiert in modulatorischen Kühnheiten, die den Zeitgenossen als Entgleisungen vorkommen mußten, aus denen nur Mozart selber wieder auf den Weg der Vernunft finden konnte. Seltsam genug, wie leicht die Welt sich abfand mit einem solchen Werk und es sogar als Dokument »griechisch schwebender Grazie« charakterisieren konnte: – was höchstens von dem himmlisch beruhigten Andante gelten mag und dem Trio des sonst so heroisch hoffnungslosen Menuetts.

Die Verschmelzung des »Galanten« und »Gelehrten«, die in den beiden Sinfonien in Es und G in tausend Zügen sich mehr verbirgt als offenbart, wird sichtbar im Finale der Jupiter-Sinfonie, einigermaßen irreleitend die Sinfonie mit der Schlußfuge genannt. Denn das ist keine Fuge, sondern ein Sonatensatz mit fugierten Teilen im Hauptsatz, der Durchführung und Coda – so wie das auch im Finale des großen G-dur-Quartettes der Fall gewesen war. »Galanter« und »gelehrter« Stil zur Einheit geworden: ein ewiger Augenblick in der Geschichte der Musik! Die »Sinfonie«, einst eine dienende Kunstform, bestimmt, vor einem Aktbeginn die Zuhörer zum Schweigen zu bringen, eine Konzertveranstaltung zu eröffnen oder zu beschließen, nunmehr selber der Mittelpunkt der Veranstaltung. Der langsame Satz, einst Intermezzo, nunmehr das breite, tiefe Ausschwingen der Empfindung – noch kein Adagio oder Largo wie bei Beethoven, aber immerhin ein Andante cantabile! Der sinfonische Stil, einst, und noch bei Mozart selbst vor wenig Jahren, ganz vom Geist des Buffostils geprägt, zwar auch hier noch »buffonesk« – es ist kennzeichnend, daß Mozart für ein Motiv des Abgesanges im ersten Satz ein Motiv aus seiner Arietta »Un bacio di mano« (K. Nr. 541) benutzt hat –, aber auch geprägt durch den ernsthaftesten Stil, den es für Mozart in der Musik gab: den Kontrapunkt. In diesem Werk höchster Harmonie gibt es auch zwar wohl noch Spannung, aber nicht mehr »Entgleisung« und es wird wohl doch in der Ordnung sein, daß es die letzte in der Trias von 1788 und die letzte Sinfonie Mozarts überhaupt geblieben ist.

Buchempfehlung

Lohenstein, Daniel Casper von

Agrippina. Trauerspiel

Im Kampf um die Macht in Rom ist jedes Mittel recht: Intrige, Betrug und Inzest. Schließlich läßt Nero seine Mutter Agrippina erschlagen und ihren zuckenden Körper mit Messern durchbohren. Neben Epicharis ist Agrippina das zweite Nero-Drama Daniel Casper von Lohensteins.

142 Seiten, 7.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Große Erzählungen der Spätromantik

Im nach dem Wiener Kongress neugeordneten Europa entsteht seit 1815 große Literatur der Sehnsucht und der Melancholie. Die Schattenseiten der menschlichen Seele, Leidenschaft und die Hinwendung zum Religiösen sind die Themen der Spätromantik. Michael Holzinger hat elf große Erzählungen dieser Zeit zu diesem Leseband zusammengefasst.

- Clemens Brentano Die drei Nüsse

- Clemens Brentano Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl

- E. T. A. Hoffmann Das steinerne Herz

- Joseph von Eichendorff Das Marmorbild

- Ludwig Achim von Arnim Die Majoratsherren

- E. T. A. Hoffmann Das Fräulein von Scuderi

- Ludwig Tieck Die Gemälde

- Wilhelm Hauff Phantasien im Bremer Ratskeller

- Wilhelm Hauff Jud Süss

- Joseph von Eichendorff Viel Lärmen um Nichts

- Joseph von Eichendorff Die Glücksritter

430 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum