|

VI.

[267] »Ich habe natürlich nichts Eiligeres zu tun als mein Geld zu verreisen,« meldete Brahms im März 1881 dem Leipziger Verleger Dr. Max Abraham. Er war im Begriff, zum zweiten Male nach Italien zu fahren, und die Reisekosten sollten mit dem Honorar gedeckt werden, das er von der Edition Peters für seine Bearbeitung der Händelschen Kammerduette bezog.

Bei der Zession dieses Verlagswerkes leiteten ihn mehrere Absichten auf einmal. Er wollte der auf Popularisation der Klassiker ausgehenden Tendenz der Firma neuerdings so ostensibel wie möglich seine Sympathie bezeugen;1 auch glaubte er dem von ihm verehrten Chef des Hauses ein Zeichen besonderer Erkenntlichkeit schuldig zu sein. Dr. Abraham hatte ihm die bei Peters neu herausgegebene Partitur von Boieldieus »Weißer Dame« gleich nach Erscheinen des Werkes zugeschickt, und Brahms hocherfreut dem Verleger geschrieben: »Welches Geschenk machen Sie der musikalischen Welt mit der Partitur der ›Weißen Dame‹! Soll ich sie außerdem Ihrer Freundlichkeit danken, so ist das nur ein kleines crescendo zu dem großen, ernstlichen Danke, den wir alle Ihnen schulden.«2 Bei Dr. Abraham wird das Brahmsschecrescendo sich wohl bald in ein diminuendo umgewandelt haben, da Brahms ihm zumutete, Friedrich Chrysander, den glücklichen Finder der bisher so gut wie unbekannten und überhaupt noch nicht veröffentlicht gewesenen Sammlung der Händelschen Kammerduette, einen Anteil an dem Gewinnst zuzusichern. Dieser edle, aber für [267] beide Teile unpraktische Wunsch war der dritte und unmittelbarste seiner Beweggründe. Als Dr. Abraham darauf nicht einging, wendete Brahms die Hälfte des von ihm ausbedungenen Honorars (dreitausend Mark) dem Händelbiographen zu und motivierte diesen hochherzigen Entschluß mit folgendem Schreiben:

»Sehr geehrter Herr Doktor. Ich danke Ihnen bestens für Ihre freundschaftlichen oder geschäftsmäßigen Auseinandersetzungen, die ich alle Ursache habe zu respektieren. Ich erkläre mich auch einverstanden und bitte die berühmte ›Hälfte‹ Herrn Chrysander (Bergedorf bei Hamburg) zu schicken.

Nun aber muß ich mir erlauben, einige Worte beizufügen, denn daß ich trotzdem nicht gerade Ihrer Meinung bin, wird Sie nicht wundern.

Meine Honorarforderungen richten sich nicht nach dem Wert, den ich meinen Arbeiten beilege. Durch öftere Anerbieten erfahre ich beiläufig den Wert, den sie für den Geschäftsmann haben müssen. Zeit und Mühe haben mich die Duette so viel oder mehr gekostet als irgend eigene Arbeiten. Doch schätze ich mein Verdienst daran gering; aber Chrysander hat sie doch ganz eigentlich erst der Welt geschenkt. Ich muß gestehen, nur seinetwegen kam ich überhaupt auf die Idee unserer Unternehmung. Dem tüchtigen fleißigen Manne verdanken wir vieles, er aber hat nichts davon als Undank jeder Sorte – wie das denn ja bei den guten Deutschen so der Brauch ist. Trotzdem die Duette druckfertig sind, werden Sie doch voraussichtlich lange Zeit der einzige Verleger der ganz herrlichen Sachen sein. Da meinte ich, daß dem Manne, dem wir das Werk und das Geschäft verdanken, auch gebühre, an dem Geschäft, falls es ein gutes ist, einigermaßen teilzunehmen. Statt dessen hat er jetzt einen schmalen Lohn für seine mühsame Übersetzung, der er sich ganz nebenbei aus Liebe zur Sache unterzogen hat, und welche leicht schlecht, aber schwer besser zu machen ist. – Nachdem wir die Duette der Öffentlichkeit gegeben, darf sie allerdings jeder bearbeiten lassen und drucken, auch die betreffenden Leute bezahlen, wie sich's paßt. In unserem Fall und speziell Chrysander gegenüber erlauben Sie mir meine besondere Meinung zu behalten.«

Er hätte für den in bescheidenen Verhältnissen lebenden Gelehrten [268] am liebsten ein Honorar herausgeschlagen, wie es dem großen Händel selbst angemessen gewesen wäre. Daß er trotz dieser verfehlten Spekulation das Werk nicht zurückzog, schob er auf »eine Art Trägheit« und auf »die Überzeugung, daßDr. Abraham mit dem besten Willen handle«. Auch lag ihm wohl daran, zu der viel umstrittenen Frage nach der Art und Weise, wie das Akkompagnement bei älteren Tonwerken auszuführen sei, sein schwerwiegendes Votum in Form eines Musterbeispiels abzugeben.3 Wenn es auch mit den Duetten nicht gerade auf einen Protest gegen Robert Franz und dessen Anhang abgesehen war, wie Brahms später mit seinen »Volksliedern« gegen das Verfahren von Böhme, Erk »und dieser ganzen Sorte von Pächtern des Volksliedes« Verwahrung einlegt, so schlug doch das Beispiel, das diese sechs Duette4 gaben, alles derartige durch den erfinderischen, dem Stil des Originals durchaus angepaßten Geist der Bearbeitung weit aus dem Felde. Brahms zog aus dem bezifferten Baß der Harmonie Mittelstimmen hervor, die sich in selbständigen Kontrapunkten gegen die beiden Singstimmen in scheinbar völliger Unabhängigkeit frei bewegen, als wollten sie zeigen, daß sie sich nicht ihnen, sondern dem Willen unterordnen, der das Ganze regiert.

Welche Arbeit es gekostet haben mag, die Mühe der Arbeit zu verbergen, deutete Brahms in dem oben mitgeteilten Schreiben an. Ohne Zweifel mußte er alle freie Zeit, die ihm seine winterlichen Konzertreisen übrig ließen, darauf verwenden, und er bedurfte erst einer gründlichen Pause der Erholung und Sammlung, ehe er zu seiner eigenen Produktion wieder zurückkehren konnte. Sein zweites Klavierkonzert, das er unmittelbar nach der ersten italienischen Reise skizziert hatte,5 wartete der Ausführung, und anderes mit ihm. Freund Billroth, der wieder mit von der Partie war, brauchte diesmal nicht weiter zuzureden, denn die Reise war [269] bereits im Winter beschlossene Sache. Brahms brannte darauf, die Gegenden wieder aufzusuchen, von denen er sich im Frühling 1878 so mächtig angeregt gefühlt hatte. Schon im Dezember 1880 meldete er seiner Freundin Henriette Fritsch-Estrangin in Marseille, einer hochbegabten ehemaligen Schülerin Klara Schumanns, welche die Brahmssche Klaviermusik zu ihrem besonderen Studium und die Verehrung des Meisters zu einer Angelegenheit ihres edel und sein empfindenden Herzens gemacht hatte, er denke Anfang April direkt nach Sizilien zu fahren und von dort langsam Italien aufwärts. Nun studiere er eifrig Italienisch und hole dabei ebenso eifrig das vergessene Französisch nach. »Was wäre natürlicher«, ruft er aus, »als daß ich Anfang Mai aus Italien nach Frankreich ginge? Auch Paris ist zu der Zeit schön, und ich muß sehen, was ich gelernt habe!« Aber schnell wieder an den eigentlichen Zweck seiner Reise denkend, erschrickt er über die allzu weitausschauenden Pläne und fügt sofort hinzu: »Sie wissen, wie es mit Plänen geht; man macht sie, dann aber gehen sie ihre eigenen Wege, und man ist nicht ihr Herr.« Brahms ist weder damals noch später in Paris und Marseille gewesen, wie oft und gern er auch hingewollt hätte.

Die Reise wurde früher angetreten, als ursprünglich beabsichtigt war, schon am 25. März, und ging über Venedig, Florenz, Siena, Orvieto, Rom und Neapel nach Sizilien. Außer Billroth nahmen Nottebohm und Professor Dr. Adolf Exner, der Wiener Rechtslehrer, Nachfolger Iherings und Freund Gottfried Kellers,6 daran teil. Nottebohm blieb in Venedig hängen. Dort hatte er ein zärtliches Verhältnis zu einer Spelunke angeknüpft, in der ein schwerer, feurigsüßer cyprischer Wein geschänkt wurde.7 Diesmal betrachtete Brahms das Land der Schönheit schon mit geübteren Augen und begann es bereits als ein Stück seines geistigen Besitzes anzusehen. Auch Italien kam dem in Natur- und Kunstgenüssen Schwelgenden freundlicher entgegen, seit Brahms sich mit den Landeskindern zur Not in deren Muttersprache verständigen[270] konnte. Der außerordentliche Fall trat ein, daß der Wortkarge und Zurückhaltende, der sich vor jeder Äußerung des Gefühls scheute, ob er sie nun mündlich oder schriftlich von sich geben sollte, beredt wurde und seiner Freundin Klara Schumann sogar in einem Briefe etwas vorschwärmte. »Wie oft denke ich an Dich«, schreibt er im April von Rom, »und wünschte Deinem Auge und Deinem Herzen die Wollust, die hier Auge und Herz empfinden. Wenn Du nur eine Stunde vor der Fassade des Sienaer Doms stündest, Du wärest selig und meintest, das wäre für die ganze Reise genug. Und nun trittst Du ein, aber da ist auf dem Fußboden und in der ganzen Kirche kein Fleckchen, das Dich nicht in gleichem Maße entzückte. Und morgen in Orvieto mußt Du gestehn, der Dom sei eigentlich noch schöner. Und nun hier in Rom untertauchen, das ist eine Luft gar nicht zu sagen ...«8 Frau Schumann soll womöglich gleich, jedenfalls zum Herbste nach Italien reisen, und im Frühling darauf hoffentlich zum zweitenmal!

Man sieht, wie tief und innig Brahms die Wonne des Wiedergenießens mit allen Sinnen einsog, und sein Vergnügen wurde dadurch keineswegs geschmälert, daß, nach der Rückkehr von Sizilien, erst Billroth und bald nach diesem auch Exner ihn in Rom verließen. Im Gegenteil, die vierzehn Tage seligen Alleinseins, die er vom 21. April an dort, in Florenz und in Pisa verlebte, kamen der Konzentration seiner musikalischen Gedanken wohl zu statten. Auf einsamen Wanderungen flogen diese Singvögel von überallher ihm zu, als hätten sie in dem und jenem reizenden Versteck, wo er sie vergaß, nur auf sein Wiederkommen gewartet, um dann mit ihm in den Wiener Mai heimzuziehn. Nach Billroths Abreise ist er, wie er dem Freunde berichtet, »in Rom noch fleißig zu den Toren hinaus und zu guten Antiquaren hineingelaufen«. Es amüsierte ihn, Kupferstiche von Stadtansichten einzuhandeln, die er den Photographien mit Recht vorzog. Aber, da es ihm dabei weniger auf den künstlerischen Wert des Blattes als auf die ungefähr richtige, ganz nüchterne Nachbildung der betreffenden Veduten ankam, so ließ er sich von der Wohlfeilheit der Ware manchmal verleiten, irgendein mittelmäßiges Machwerk [271] anzukaufen, das in seiner Phantasie vom stockfleckigen Ladenhüter zur kostbaren Antiquität emporblühte. In Florenz erlebte er ein musikalisches Abenteuer merkwürdiger Art. Er fand den »Barbier von Sevilla« mit dem Namen eines neuen Komponisten auf dem Theaterzettel angezeigt und traute anfangs seinem Italienisch nicht oder glaubte an einen Irrtum, ein Mißverständnis. Aber es war richtig. »Achille Graffigna«, schreibt Brahms am Tage nach der Aufführung aus Pisa an Billroth, »heißt der Mann, und der Zettel sagt: Studio musicale informato allo spirito, al carattere, al colorito dell' immortale lavoro Rossiniano. Er dirigierte selber, ein fünfzigjähriger Mann. Die Musik war so blutleer und jämmerlich philiströs, wie nur bei einem Manne zu denken, der überhaupt diesen Einfall haben konnte.9 In allen möglichen Ton- und Taktarten usf. ging er natürlich seinem Vorbild nach. Ich glaubte aus rein menschlichem Mitgefühl bald gehen zu müssen, denn die Aufnahme war fürs erste so, daß er sich viel den Angstschweiß abzuwischen hatte. Später, unglaublich – machte sich's. Gute Sänger, gute Aufführung, kurz, das Publikum wurde gütiger. Der Einfall an und für sich hatte das Publikum doch nicht ganz entrüstet. Als ich ging, war die zweite Aufführung draußen angezeigt. Es ist doch eine selten große Dummheit (und was sonst), die ich erlebt habe.«10

Andere Freunde, die gern näheres von den Erlebnissen und Eindrücken seiner Reise erfahren hätten, mußten sich von Brahms [272] schalkhaft auf seine Reisebriefe vertrösten lassen, die gewiß im »Musikalischen Wochenblatt« oder im »Tagblatt« nachgedruckt werden würden. Selbstverständlich hatte er keine geschrieben. Elisabet v. Herzogenberg, in diesem Fall leider weniger erfolgreich als Frau v. Stein, besaß Humor genug, den Spieß umzudrehen. Sie suchte ihren Freund mit einem allerliebsten Brief zu beschämen, den sie ihm nach Siena über Siena schrieb,11, was den hartgesottenen Sünder nicht im geringsten rührte, da er, wie er selbst bei anderer Gelegenheit gesteht, »in allem, was Korrespondenz angeht, längst alles Ehr- und Schamgefühl abgelegt habe«.12

Lieber ließ Brahms seine Kunst für und von Italien sprechen, und er durfte gewiß sein, daß sie an innerem Gehalt jedes Buch über Italien aufwog. Der Blütenmond, der ihn dort zum zweiten Male bezauberte, durchduftet und durchglüht sein B-dur-Konzert, und es steht auch noch im innigsten Kontakt mit dem ersten italienischen Frühling von 1878. Drei Jahre brauchte es, um im stillen die Knospe zu zeitigen, welche erst wieder von der Sonne Hesperiens beschienen werden mußte, um ihren üppigen Kelch entfalten zu können. »Es ist der herrlichste Frühling«, schreibt Brahms am 25. April aus Rom an Simrock. »In Sizilien der erste, hier der zweite, in Wien will ich den dritten genießen.« An seinem Geburtstage traf er in Wien ein, und am 22. Mai, nachdem er seinen geliebten Prater gründlich absolviert hatte, bezog er bei Preßbaum an der Westbahn die eine Fahrtstunde von der Stadt entfernte, damals nur ebenerdige Villa der Frau Heingartner, Brentenmaisstraße 12.13 Das kleine Haus liegt mitten im Grünen, [273] im lieblichen Pfalzautale, einem der zahllosen Seitentäler des Wiener Waldes, und an ihm vorüber führt der von Brahms oft begangene Weg über Klausen und Leopoldsdorf nach Alland, der durch die Tragödie des Kronprinzen Rudolf von Österreich später zu einer schauerlichen Berühmtheit gelangten Ortschaft. Seinem schon in Pörtschach gefaßten Entschluß, »ohne besonderen Grund im Sommer aus Österreich nicht mehr hinauszugehen«, blieb er also treu, wenn er auch dem ihm liebgewordenen Ischl, im frischen Andenken an die Überschwemmung von 1880, den Rücken gekehrt hatte. Im Pfalzautale war es noch einsamer als in der Salzburgerstraße, und an Gesellschaft fehlte es in Preßbaum auch nicht, da Brahms mit seinem Anrainer, dem Baurat Paul und dessen Familie, getreue Nachbarschaft hielt. In der Umgegend befand sich der gastliche Sommersitz des Wiener Advokaten Dr. Erich von Hornbostel und seiner sangeskundigen Gattin Helene, geborenen Magnus, und ebendort, in Purkersdorf, wohnten die Konservatoriumsprofessoren Julius Epstein und Anton Door mit ihren lebenslustigen schönen jungen Frauen. Auf der langen, reichbesetzten Linie der Wiener Westbahn-Villeggiatur saßen der Bekannten noch mehr, auch »allerlei Wittgensteiner«, wie Brahms an Joachim schreibt. In Hacking aber hatte Hornbostels Schwager, Kapellmeister Ernst Frank aus Hannover, mit Frau Kornelie bei seiner Schwägerin Baronin Hohenbruck Aufenthalt genommen. Mit all den Genannten stand Brahms in freundschaftlichem Verkehre. Für Besuche, die aus Wien oder aus der Fremde kamen, war er nicht gern zu Hause, sondern fing sie lieber unterwegs ab. Er schrieb Georg Henschel, der sich schon für den Juni mit seiner jungen Frau Lillian bei ihm anmeldete, Preßbaum sei gerade nicht der Ort, nach dem man besonders einlade, doch könnten sie ja gelegentlich mitsammen von der Stadt hinausfahren. Nach Wien käme er überhaupt mit Leidenschaft.14 Außer Henschels kamen auch Josef Viktor Widmann, [274] Simrock, Joachim und Herzogenbergs. Dem Dichter war es vergönnt, ins Pfalzautal zu pilgern. Er fand, durch den Garten schreitend, Brahms am offenen Fenster des Erdgeschosses in einem Buche lesend und hätte ihn beinahe nicht wieder erkannt, weil er einen prächtigen, in den Spitzen angegrauten Vollbart trug. »Mit rasiertem Kinn wird man entweder für einen Schauspieler oder einen Pfaffen gehalten,« sagte er. Widmann erzählt weiter,15 Brahms habe die ihn wahrhaft beschämende Freundlichkeit gehabt, für die Tage, die Widmann in Wien zubrachte, sein stilles Gartenidyll aufzugeben. Sie speisten zusammen im »Roten Igel« und besuchten das Burgtheater, wo Brahms über die von Josefine Wessely gespielte Marianne in Goethes »Geschwister« bis zu Tränen gerührt wurde. Herzogenbergs, die erst Ende September von Venedig über Graz nach Wien reisten, wurden in der Karlsgasse empfangen und mit den musikalischen Früchten des Sommers bewirtet.

Elisabet v. Herzogenberg war die erste, die etwas von der Existenz des B-dur-Konzerts erfuhr. Fast unmittelbar nach der Vollendung des Werkes hatte ihr der Freund am 7. Juli 1881 das interessante Ereignis angezeigt, mit den scherzenden Worten: »Erzählen will ich, daß ich ein ganz ein kleines Klavierkonzert geschrieben mit einem ganz einem kleinen Scherzo. Es geht aus dem B-dur – ich muß leider fürchten, diese, sonst gute Milch gebende Euter zu oft und stark in Anspruch genommen zu haben.«16 Vier Tage darauf sendet Brahms die Partitur Freund Billroth, der noch in Wien war, mit der Bitte, die »paar kleinen Klavierstücke« niemand anderem zu zeigen und so bald wie möglich zurückzuschicken. »Falls sie Dich interessieren, und Du Dir aus den [275] gar zu flüchtigen und schlecht gezogenen Strichen überhaupt ein Bild machen kannst, so sagst Du vielleicht ein Wort.« Billroth ließ alles andre stehen und liegen und stürzte sich kopfüber in die Tonfluten. Er durfte seiner Schwimmkunst vertrauen, studierte das Werk durch, schrieb darüber eine Abhandlung in Form eines sechs Seiten langen Briefes, gab diesen sofort zur Post und meldete sich für den übernächsten Tag mit dem Manuskript in Preßbaum an, so daß Brahms über das Konzert, das er am 11. Juli expediert, am 12. eine Kritik und das Manuskript schon am 13. wieder sicher in Händen hatte. Billroth rühmt »den herrlichen Klang des herrlichen Stückes«, seine »musikalische Musik«, seine »glückliche befriedigte und befriedigende Stimmung«, seine Spielbarkeit – wer wollte ihm nicht recht geben! Er nahm der Fachkritik das feinsinnige Wort vorweg, das zweite Konzert verhalte sich zum ersten wie der Mann zum Jüngling – ein Gleichnis, das Hanslick später sehr geistreich durchführte. Ins Detail übergehend, meint er das »allerliebste Scherzo« rechtfertigen zu müssen, und zwar mit der Rücksicht auf die einfachere Form des ersten Satzes, die das Verständnis erleichtere. Das Scherzo, auf das sich Brahms etwas zugute tat, ist denn auch die erste, vom Herkommen abweichende Äußerlichkeit, die jedermann bei der Betrachtung des Werkes ins Auge fällt. Sein zwischen Allegro und Andante eingeschobenes Allegro appassionato erhöht die Zahl der Sätze auf vier und nähert das Werk der zyklischen Form der Symphonie, als welche das Konzert von vielen angesprochen wird.17 Wir wissen, daß Brahms schon für das Violinkonzert einen vierten Satz in Bereitschaft hielt, ihn dann aber samt einem früher komponierten Adagio wieder fallen ließ.18 In beiden Fällen fürchtete der Meister, kurz gesagt, das Vorherrschen der Adagiostimmung, wenn damit eine ruhigere, mehr zur Kontemplation als zur Leidenschaft geneigte, sich gemächlich fortbewegende Art des Gefühlsausdrucks bezeichnet werden darf. Beim Violinkonzert sorgte die entfernte Tonart (F-dur), der veränderte Rhythmus und die ins Übersinnliche transszendierende, durch den Chor der Bläser ganz [276] besonders feierlich eingeführte Melodie der Solostimme für die nötige Abwechselung. Billroth, der später – in einem Brief an Wilhelm Lübke19 – zu der Ansicht fortgeschritten ist, das Allegro appassionato könne ganz gut fortbleiben (so schön und interessant es sei, scheine es ihm doch nicht nötig), interpellierte deswegen Brahms direkt und erhielt von ihm den Bescheid, der erste Satz wäre ihm gar zu simpel, er brauche vor dem ebenfalls einfachen Andante etwas kräftig Leidenschaftliches.

So also kam das Scherzo ins Konzert, nicht, um das Konzert zur Symphonie zu vervollständigen, die es niemals werden sollte und konnte, weil schon der erste entscheidende Satz mit seinem durchaus konzertmäßigen Charakter Einspruch dagegen erhebt. Gewiß treten Klavier und Orchester einander als gleichgeordnete Faktoren gegenüber und ziehen jeden denkbaren Vorteil von ihrer Position. Aber, wenn sie auch, um des nachhaltigsten Erfolges sicher zu sein, sich gegenseitig durchdringen und zum unzertrennlichen Bunde zusammenschließen, so bleibt doch die Prinzipalstimme ihrer Natur treu und bewegt sich mit einer Fessellosigkeit, welche ihr im geschlossenen Sonatensatze nicht gegeben ist. Beide verbündete Mächte erlauben dem Virtuosen mit seiner Kunst zu glänzen, lassen ihn aber nur gelten, wenn er zugleich nachschaffender Musiker ist. Wie Brahms in seinem Violinkonzert die Technik in ungeahnter Weise erweitert und vervollkommnet, sie eigentlich von Grund aus erneuert hat,20 so erschloß er auch in seinem zweiten Klavierkonzert dem Pianofortespiel neue Möglichkeiten und verhalf dem Instrument erst zu der Machtstellung, die es bisher mehr gegen das Orchester arrogiert als neben und mit ihm wirklich eingenommen hatte. Jenes für Liszt konstruierte »Panorganon«, das die Polyphonie der Orgel mit dem Nüancenreichtum des Klaviers in sich vereinigen sollte, wurde unter Brahms' Händen wieder lebendig und zwar ohne Eingriff in die Mechanik des Klavierbaus. Seine kurzen Finger erreichten im Sprunge, was längere nicht zu umspannen vermochten, und sie lösten das Massiv tönender Blöcke in durchsichtiges Filigran auf. Wie geschickt der [277] Komponist den Stoff seines vielstimmigen Satzes auf beide Hände zu verteilen weiß, zeigt fast jede Seite des Werkes. Brahms erlaubt dem Spieler, die Hände voll zu nehmen, aber er zwingt ihn, sie gleich wieder mit blitzartiger Schleuderkraft zu entleeren, und das eine wie das andere Mal verpflichtet er ihn zur höchsten Gewissenhaftigkeit und peinlichsten Akkuratesse. Nie und nirgend müßte sich unverständiger oder arglistiger Mißbrauch des Pedals empfindlicher rächen als eben hier: der Deckmantel unsauberer Künste würde zum dünnen Flor werden, der die Mängel der Technik als grobe musikalische Verstöße zum Vorschein bringt. Für den Stümper ein Noli me tangere, verbürgt das Konzert dem Meister den großartigsten Erfolg. Die beiden Hefte der »51 Übungen« sind für jeden, der auf dem steilen Gipfel dieses Musenberges ankommen will, der unerläßliche Gradus ad Parnassum. Weder Mozart und Beethoven, noch Mendelssohn und Schumann, noch Chopin und Liszt, von denen allen der Schöpfer des B-dur-Konzerts gelernt hat, können dem Schüler dessen Schwierigkeiten überwinden helfen. Vor die Wonnen des Werkes hat Brahms die Grausamkeiten jener Studien gesetzt: »Ich habe immer«, schreibt Spitta an Brahms, »über Ihre eigentümliche Klaviertechnik nachgedacht. Wir Historiker glauben nun einmal, daß nichts vom Himmel fällt, aber wo diese Klaviertechnik in das Werk der Vorgänger einhakt, kann ich doch nicht finden ...«21

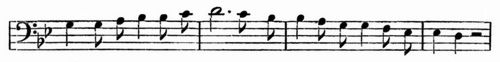

Was das Konzert, als dessen Charakter wir eine unergründliche, im tiefsten Ernst des Lebens wurzelnde Heiterkeit erkennen, vor allen übrigen seinesgleichen voraus hat, ist die Schönheit und Mannigfaltigkeit seiner farbigen Klänge. Der Klavierton, der sonst dem anderer Instrumente gegenüber sich gewöhnlich im Nachteil befindet und immer gleichsam erst um Entschuldigung bitten muß, wenn er als Störenfried ins Orchester eintritt, wird so behutsam behandelt und so glücklich vorbereitet, daß sich das Ohr des Zuhörers sofort mit ihm befreundet. Einmal an ihn gewöhnt, begrüßen wir den vertrauten Klang in jedem Solo mit neuer Spannung, freuen uns über die reizenden Verbindungen, die er mit verschiedenen Instrumentalgruppen eingeht und sind endlich [278] überrascht von der Fülle seiner Kraft, die das Orchester zu verdoppeln scheint. Schon von dem Trio op 40 her wissen wir, wie gut der runde Ton des lockenden Waldhorns zu den Harmonien des Pianofortes paßt, wie gern sich beide mit einander vermählen. Am Anfang des Konzerts ruft ein Hornsolo das Klavier herbei. Dieses scheint nur darauf gewartet zu haben; denn es läßt dem lockenden Hauptmotiv des Satzes nicht Zeit auszuklingen, sondern fällt ihm mit einer harmonischen Echovariante ins Wort, und der Ruf verhallt über den leisen Triolen seiner zustimmenden Antwort:

Das ist der Weckruf des Frühlings, der aus dem Lande der Renaissance über die Alpen dringt und dem ihm sehnsüchtig entgegenschlagenden Herzen des Künstlers eine neue romantische Wiedergeburt seines inneren Wesens verheißt. Flöten, Klarinetten und Fagotte führen die Melodie weiter und brechen mit der Frage ab:

[279] Wie lange willst du zögern, Säumiger? Alles findest du hier, was Musen und Grazien an verjüngender Seligkeit dir aufgehoben haben. Wirst du wieder ausbleiben? Ungeduldig zuckt das Herz des Angerufenen empor, in heftigem Anlauf, dabei sich selbst immer vergebens wieder beschwichtigend, stürmt die Prinzipalstimme bis zum Dominant-Septakkord von B hin, der den Eintritt des ersten Themas mit vollem Orchester (ohne Klavier) fordert, und nun beginnt nach dem als Vorspiel anzusehenden Pourparler die Exposition des Allegros.

Zu dem bereits vorhandenen gesellt sich neues thematisches Material: eine zarte, sinnende Übergangsgruppe leitet zu einem den Violinen zugeteilten wunderlichen Gesangsthema (3) hin:

das sich für keine bestimmte Tonart entscheiden kann –– es erscheint später in anderer Gestalt wieder. Auch diese Melodie reißt auf dem Halbschluß ab, und ein trotziges Martellatomotiv tritt an ihre Stelle. Frohe und mißmutige Empfindungen ringen um die Oberhand: der Hauptgedanke (1) erscheint umgeformt wie folgt:

Der Diskant verlangt d-moll, der Baß, der auf B-dur bestehen möchte, muß nachgeben, und es ist, als ob die finsteren Gespenster des alten d-moll-Konzertsop. 15 von neuem umgehen wollten – da setzt das Klavier, das bis dahin pausierte, mit einer Verlängerung von 1a ein; synkopierte Triolen und Oktaven schließen [280] sich präludierend an, und das Soloinstrument ergreift endlich Besitz von dem ersten Thema, liebkost es wie ein Kind, singt es mit wachsendem Entzücken, wiederholt und verändert es, sagt ihm tausend schöne Dinge und kann sich gar nicht an seinen Reizen sättigen. Eine Art von Eroberer- und Siegerlaune scheint den Tondichter ergriffen zu haben; er zieht wie ein König ein in dem gelobten Lande, und der Frühling streut ihm zahllose Blüten auf den Weg. Als habe er nun erst die »Neuen Bahnen« gefunden, die Schumann ihn gewiesen, erinnert er sich mit innigem Dank seines Förderers und Freundes. Der Schatten des Verklärten ist ihm nahe: jenes obenerwähnte wunderliche Thema (3) wirst seine Maske ab, und die deutlich an Schumann anklingende, zuerst von Hörnern und Fagotten intonierte melodische Phrase:

übernimmt seine Rolle22. Ein warmer Regen duftiger Töne rieselt molto dolce e leggiero von den Saiten des Klaviers hernieder. Erst die drei, dem Orchester zugewiesenen Takte der Übergangsgruppe, die diesmal nach f-moll führt, sind die Brücke zu dem erwarteten, von leidenschaftlichen Triolen umschriebenen Gesangsthema (3). In Johannes Kreisler dem Zweiten rührt es sich wie zu Marxsens und Schumanns Zeiten; Florestan und Eusebius sind noch einmal zum Leben auferstanden, um sich brüderlich in die Herrschaft am Klavier zu teilen. Florestan, der seinem sanften alter ego das Wort wegnimmt, führt, nachdem er die Identität des Doppelthemas festgestellt hat, den ersten Teil des Satzes mit einem wilden Ritt auf dem ungesattelten Pegasus [281] seinem Ende zu. An den pathetischen Abschluß von 4 reiht sich nun auch im Orchester das Florestanthema (3) an, und die Tonart (f-moll), in welcher die Durchführung beginnt, ist erreicht.

Durch Abgesandte aus dem Geisterreiche hat sich der Kreis der Fahrtgenossen erweitert. Alle, die er liebt, möchte der Einsame um sich versammelt sehen, damit sie teilnehmen an den Herrlichkeiten des ihn beglückenden hesperischen Frühlings. Aber auch die Lebenden sind ihm fern, und von den Toten, die ihm die Nächsten waren, hat er nichts mehr zu erhoffen. Wie schaurig ergreifend, wie wehmütig rührend ertönt jetzt das in klagendes Moll versetzte Frage- und Antwortspiel des Anfangs! Das Horn hat sein Thema rhythmisch gedehnt und verschoben:

und das Klavier läutet wie mit Trauerglocken dazu. Aber mit gewaltigem Ruck rafft sich der Tondichter auf und komponiert uns den trüben Nebeln, die sein Haupt umdüstern, ein prachtvolles Gewitter, das befreiend, reinigend und klärend wirkt. Jenes früher erwähnte Martellatomotiv sprengt an, jetzt ein geharnischter Reiter, der, von Blitzen umlodert, durch die Wolken galoppiert. Arpeggienstürme rasen durch die Tasten des Soloinstruments, im Orchester tauchen von Zeit zu Zeit ankündigend die drei ersten Noten von 1a auf, die Harmonie ist von f-moll mit Hilfe enharmonischer Verwechselungen über h, D und Eis–F wieder nach B zurückgegangen, und zu dem linden Säuseln reizender, auf Wellen schaukelnder Sechzehntelfiguren gesellt sich wie von ungefähr das Hauptthema des Waldhorns, sanft begleitet von Klarinetten, Fagotten und Geigen.

Im Verhältnis zum ersten Teil ist die Durchführung auffallend kurz. Sie konnte und sollte nicht länger sein, weil die leitenden Gedanken des Satzes schon vorher genugsam verarbeitet und variiert worden sind. Ohne die Repetition würde das Allegro wie die Stegreifdichtung eines begeisterten Improvisators aussehen, der über gegebene Themata phantasiert. Vielleicht wollte Brahms, um den Unterschied zwischen Symphonie- und Konzertsatz möglichst [282] scharf zu betonen, einen solchen Eindruck hervorbringen. Die vielen, fast dramatischen Unterbrechungen und planmäßig gehäuften Überraschungen sprechen dafür. Er hat nichts vergessen, und da er jedem Einfall den ihm gebührenden Platz einräumte, so hielt er einen entscheidenden Trumpf für das Klavier bis zuletzt in der Reserve. Nachdem die trillerreiche, mit dem Text verwobene Kadenz sich in die Stretta des rhythmisch verkürzten Hauptthemas ergossen hat, intoniert die Solostimme jene bereits hinlänglich bekannte Melodie:

und begleitet sie à la Mendelssohn und Schumann mit Arpeggien-Sextolen. Der Effekt verblüfft durch seine Einfachheit und überbietet jede rauschende Apotheose. Es ist, als ob die Melodie erst jetzt zu ihrem Recht gekommen wäre, ja als ob wir sie eigentlich erst jetzt gehört hätten.

Das nun folgende Scherzo in d-moll, dem Billroth seine schöne Überflüssigkeit leise zum Vorwurf machte, nachdem er sie entschuldigt hatte, wollen wir uns nicht abdisputieren lassen. Und wäre es wirklich nur ein zugetragenes Einschiebsel, das schon im Violinkonzert zu der Aufgabe herangezogen werden sollte, für die geistige Auffrischung des Zuhörers zu sorgen – wir möchten diesen genialen Appendix nun und nimmermehr missen. Von dem anapästisch wirbelnden Anlauf des allein beginnenden Pianofortes wähnt man sich in den Anfang des Scherzos derD-dur-Serenade op. 11 versetzt. Auch im Charakter sind beide Stücke miteinander verwandt. Das spätere Moll-Scherzo ist das leidenschaftlichere; aber seine Dämonie wird von bezaubernder Anmut niedergehalten, so daß es noch besser in eine Serenade paßte als sein zügellos toller, phantastischer Vorgänger, der zur Symphonie fortstrebt.23 Unersättliches Verlangen scheint das weit ausholende Hauptthema vorwärts zu jagen. Immer wieder stockt die Melodie, als müsse sie Atem schöpfen – es entstehen ungleichartige [283] Perioden von sieben, zwei, acht Takten, die jeder entwurfsmäßigen Übersicht spotten, der anapästische Rhythmus wird durch Bindungen der Auftakte gewaltsam in Trochäen verwandelt, die mit Jamben abwechseln – ein wilder Umsturz im Reiche der gemessenen Bewegung scheint Platz greifen zu wollen. Aber der Zuhörer merkt bald, daß die scheinbare Anarchie sich des Schutzes der Gesetze erfreut, daß sie sozusagen staatlich sanktioniert worden ist. Mag der entfesselte Kobold des Dreivierteltaktes Tanz- und Schulmeister prügeln, wir lassen uns die verwegene Walzerpartie gefallen und nehmen voll innigen Behagens Teil an dem graziösesten aller Geisterreigen. Besonders wohltuend wirkt die Schlichtheit, mit der diese »klassische« Walpurgisnacht inszeniert worden ist. Brahms kommt ohne den üblichen Teufelsspuk des modernen Orchesters aus, ohne Cinellen, Triangel, Tamburin, hölzernes Gelächter, Glockenspiel und dergleichen mehr. Jenes durch Oktaven in beiden Händen vervierfachte Pianofortesolo in der Mitte des heiteren Trios:

klingt unheimlicher als zehn Paar mit Schwammschlägeln bearbeiteter Becken. Wer wissen will, was Kunst des Instrumentierens heißt, studiere dieses feinnüancierte Tonstück. Das Klavier sieht darin aus wie ein ausgespartes Orchester, von den fünfzehn Systemen der Partitur wird kaum die Hälfte benutzt.

Einige seiner bedeutendsten, durch kluge Kombinationen und wohlberechnete Steigerungen erzielten Klangwirkungen hat Brahms sich für das wundervolle Andante aufgehoben, das unter den vielen schönen langsamen Sätzen seiner Musik als einer der schönsten hervorstrahlt. Es gleicht dem kunstvoll geschliffenen, hundertfältig facettierten Karfunkel, jenem der Sage nach aus Blutstropfen von der Wunde eines Heiligen entstandenen hochroten Edelgranat, der auch im Dunkeln leuchtet, weil er von seinem eigenen inneren Lichte erhellt wird und den Besitzer unsichtbar macht. So kann nur singen wer an der Liebe zum Märtyrer[284] geworden ist, wer sich mit der Kreuzigung des eigenen Fleisches die Fähigkeit und den Beruf erworben hat, irdische Schmerzen in unvergängliche Freuden zu verwandeln und durch sie seine mitleidenden Brüder zu erlösen. Und dieses wahrhaft himmlische, wie von einer stillen Glorie umflossene Gebet des die Menschheit umfassenden Künstlerherzens ist gesättigt vom Anblick des erhabensten und lieblichsten Landes, durchtränkt mit dem erquickenden Odem des wellenatmenden Meeres. »Mit keinen Worten«, schreibt Goethe, »ist die dunstige Klarheit auszudrücken, die um die Küsten schwebte, als wir am schönsten Nachmittage gegen Palermo anfuhren. Die Reinheit der Konturen, die Weichheit des Ganzen, das Auseinanderweichen der Töne, die Harmonie von Himmel, Meer und Erde – wer es gesehen hat, der hat es auf sein ganzes Leben«. Wenn im B-dur-Andante über gehaltenen Sextakkorden des mit Hörnern verbrämten Streichquartetts wie aus der meeresblauen Tiefe zum goldenen Sonnenlicht die beiden ritardierenden Anfangstakte des Solos aufsteigen, nun das Pianoforte mit den einschmeichelnden Variationen des vom Violoncell vorgesungenen Liedes anhebt – lauter Liebkosungen der sich im Sechsvierteltakt wiegenden Melodie – glauben wir von einer vorspringenden Anhöhe des Monte Pellegrino weit über Land und Meer dem sinkenden Tagesgestirn nachzuschauen. Wer es gesehen oder gehört hat, fügen wir hinzu, »der hat es auf sein ganzes Leben«. Goethes Beschreibung trifft Sizilien, und sie trifft auch das Brahmsche Andante in jedem einzelnen Zuge: in der Musik wie in der Landschaft »die Reinheit der Konturen, die Weichheit des Ganzen, das Auseinanderweichen der Töne«. Als hätte Goethe die zweite Variation mit den vor- und nachschlagenden drei- und vierstimmigen gebundenen Stakkatoakkorden gekannt, oder Brahms Goethe illustrieren wollen!

Was das Thema des innigen Liebesliedes betrifft, so läßt sich die Melodie

[285] ohne besondere Schwierigkeit von der Phrase ableiten, welche im ersten Satze das Gesangsthema verdrängte (Notenbeispiel 5), und Schumanns in mancherlei Gestalt bei ihm wiederkehrendes Motiv:

die gemeinsame Wurzel beider, winkt aus der Ferne herüber. Andererseits wieder stimmt jene Melodie mit der Melodie des Liedes »Immer leiser wird mein Schlummer«:

ziemlich genau überein. Der Gedanke an ein Selbstzitat ist hier ausgeschlossen; denn Brahms wurde erst fünf Jahre später von Hanslick auf das Linggsche Gedicht aufmerksam gemacht und komponierte es im August 1886. Möglich, daß das Violoncellsolo zu den Liedern gehört, die nicht zu Worte kommen sollten, wie Sternaus »O wüßtest du, wie bald, wie bald« im Intermezzo der f-moll-Sonate op. 524, und daß Form oder Inhalt des unterschlagenen Gedichts in dem nach Lingg gesungenen verwandten Liede unbewußt wieder auflebte. Ein merkwürdiges Zusammentreffen aber wollte es, daß Brahms ebendort an zweiter Stelle sich tatsächlich selbst zitierte. Wir öffnen das Herzgemach, nicht nur des Andantes, sondern des ganzen Werkes, und finden darin das »Todessehnen« betitelte Lied aus op. 86, von dem wir wissen, daß es schon 1878 in Pörtschach entstanden ist.25 Der ergreifende und erhebende Schlußteil des tiefgefühlten, heilig ernsten Gesanges, der mit den Worten beginnt: »Hör' es, Vater in der Höhe«, erscheint in dem kleinen Mittelteile des Satzes, und zwar in der entlegenen Tonart des Liedes (Fis-dur). Die Melodie wird vom Klavier immer mit einem Dezimensprunge sanft nach oben geschnellt und löst sich in eine Kette von weithin hallenden, leise auf- und abschwellenden Seufzern auf, während [286] glockentönige Stakkati die Begleitung ausführen. Dazu haucht die Klarinette ppp die ein wenig modifizierte Weise:

Sollte aus diesem Gebet, das an die zartesten Geheimnisse einer in Entsagung geübten Mannesseele rührt, ein trüber Schatten auf den vom Solovioloncell zurückgebrachten Liebessang fallen, so würde das Klavier ihn mit dem reizenden Getändel seiner Fiorituren hinwegscheuchen. Es schwimmt aber alles in ätherischer Klarheit. Zum letzten Male steigen im più Adagio die ritardierenden, öfters variierten Anfangstakte des Solos empor, und auf einer in das Azurgewölbe des Firmaments führenden Leiter von Trillern schwebt das zarte Tongebilde mit einem Scheidegruß des Violoncells von hinnen.

Vom Himmel zur Erde zurück und weit von Italien weg, bis ins Land der Magyaren führt uns das Finale, ein gemäßigtes Allegro im Zweivierteltakt mit mehreren prägnanten Themen, das, ohne ein ausgesprochenes Rondo zu sein, doch gern auf sein ergiebiges, jedesmal geistreich verändertes Hauptthema:

zurückkommt.

Wenn wir uns auch nicht verleiten lassen, so weit zu gehen wie Hanslick, der in seiner Besprechung des Werkes26 den letzten Satz den Gipfel des Ganzen nennt, so müssen wir doch zugeben, daß er an unmittelbarer, hinreißender Wirkung auf das Publikum die anderen Sätze überbietet. Die Faßlichkeit seiner Gedanken, die Einfachheit seiner Struktur und nicht zuletzt die graziöse Pikanterie seiner durchweg munteren Laune – bei Brahms eine seltene Erscheinung – haben ihn von Anfang an zum Liebling der Menge, also auch zu dem der Virtuosen, gemacht. Alles[287] lauscht gespannt, sobald das Klavier nach einem unbändigen Ausbruch toller Laune:

diminuendo in Nonensprüngen von B nach e-moll übergeht, das a-moll des Seitensatzes vorbereitend, und alles lächelt befriedigt, wenn dann die Holzbläser die schmachtende Melodie alla zingarese einleiten:

Das Klavier tut, als bekümmere es sich wenig um die dunkeläugige Schöne, auf die es heimlich brennt; aber es erschmeichelt sich ihre Gunst mit dem süßen Doppelthema:

Orchester und Pianoforte tragen die geliebte Zigeunerin abwechselnd auf Händen. Die Bescheidenheit des begleitenden Orchesters, dem Pauken und Trompeten fehlen, liegt in der Natur [288] des Satzes begründet, ist ein Postulat seines Wesens. Das Gefühl einer gewissen traumartigen Wirkung, das, in Ermangelung anderer direkter Beziehungen zum ästhetischen Inhalt des übrigen Werkes, eine einheitliche Gesamtstimmung anbahnt, darf nicht verloren gehen. Der Konzertcharakter erleidet dadurch keinen Abbruch, im Gegenteil: er wird vom Finale erst recht und auf das entschiedenste festgestellt.

Warum sollte auch, und wäre es immerhin in Italien gewesen, ein Glücklicher nicht von dem gastfreundlichen Budapest und neuen Erfolgen träumen, welche den bereits im Dezember 1879 von den Deutschen und Magyaren der ungarischen Hauptstadt gleich hoch gefeierten Tondichter dort neuerdings erwarteten? Die glänzende Aufnahme verpflichtete zur Erkenntlichkeit. Budapest war die erste Stadt, in welcher Brahms sein neues Konzert (am 9. November 1881), und zwar aus dem Manuskript, öffentlich spielte; es erschien 1882 bei Simrock als op. 83 mit der Widmung: »Seinem teuren Freunde und Lehrer Eduard Marxsen zugeeignet.« Auf dem Programme des ersten Philharmonischen Konzerts, das im großen Pester Redoutensaale stattfand, folgte das Konzert als zweite Nummer nach Cherubinis Medea-Ouvertüre. Als Novitäten schlossen sich die Akademische Festouvertüre und die c-moll-Symphonie von Brahms an, die beide vom Komponisten dirigiert wurden. Alexander Erkel begleitete das Konzert mit dem Orchester des Nationaltheaters, dem ständigen Hauptfaktor der dortigen Philharmonie. Ein Kammermusikabend im Quartettverein Krancsevics brachte drei Tage darauf ebenfalls ein verschämtes Brahms-Konzert im »Engeren«, mit der Violinsonate und den beiden Rhapsodien.27

Ehe wir den schicksalsvollen Schritten desB-dur-Konzerts weiter nachgehen, müssen wir uns einem anderen Hauptwerk der Brahmsschen Tonmuse zuwenden: der für Chor und Orchester (mit Harfe ad libitum) komponierten »Nänie«. Sie ist die zweite köstliche Frucht des in Preßbaum verlebten Sommers. Auch hier [289] genoß Billroth das schöne Vorrecht des feinsinnigen Liebhabers und aufrichtigen Freundes, sich zuerst an ihrer Götterspeise erlaben zu dürfen. Brahms ließ ihm die Partitur Anfang August zugehen, mit der Bemerkung, so eine eigentliche »Gartenmusik«, wie Billroth sie öfter bei ihm bestellte, sei das nun gerade nicht. Wenn das Stück ihm nicht gefalle, so möge er bedenken, daß Rhythmus und Metrum gar zu schwer für den Musiker sind. Es wäre ein Unsinn, derlei zu versuchen ...

Zweierlei bestimmte ihn, den Versuch dennoch zu wagen und die Distichen der Schillerschen Elegie in Musik zu setzen. Die »Nänie« hatte ihm längst in die Augen gestochen, und nur aus Rücksicht auf Hermann Götz, der das Gedicht (1874) ebenfalls zum Text für ein Chorwerk mit Orchester verwertet hatte, stand er von seinem Vorsatz, es zu komponieren, ab. Von den verschiedenen, der griechischen Mythologie entlehnten Beispielen, mit denen Schiller seinen Ausspruch »Auch das Schöne muß sterben« belegte, reizte ihn am mächtigsten die Szene, wo Thetis mit den Nereiden aus dem Meere steigt und die Klage um ihren vor Troja gefallenen Sohn Achilleus anhebt. Die Lockung, hier dem Dichter beizuspringen, der auf die Mithilfe des Musikers wahrlich nicht zu rechnen brauchte, war so stark, daß alles übrige mit in Kauf genommen wurde, was den Vollblutmusiker eher hätte abschrecken als anziehen müssen. Nun ruhte Götz schon seit vier Jahren von den Leiden seines kurzen Erdendaseins aus, und seine »Nänie«, die überall eine gerührte und dankbare Zuhörerschaft gefunden hatte, verhallte mit der Klage um ihn. Brahms konnte sich also ruhig von jeder weitern Rücksicht lossagen, ohne den Vorwurf der Pietätlosigkeit auf sich zu ziehen. Der heikle Stoff aber drängte sich ihm um so lebhafter auf, als ein äußerer Anlaß den inneren Wunsch zum kategorischen Befehl erhob, in dem der Zaudernde die Stimme des Schicksals vernahm.

Am 4. Januar 1880 war der große Maler Anselm Feuerbach, einsam und mit der Welt zerfallen, in Venedig gestorben. Was er Brahms bedeutete, und wieviel dieser ihm an tieferen Einsichten in die Kunst, an Befestigung in seinem gesinnungsverwandten Idealismus, an trotzigem Widerstand gegen die Majorität urteilsloser, vom hohlen Scheine verblendeter Schwachköpfe zu [290] verdanken hatte, ist schon bei anderer Gelegenheit gesagt worden.28 Um wenige, mochten sie immerhin im Leben ihm näher gestanden haben, hat Brahms tiefer und leidenschaftlicher getrauert als um den Schüler der Griechen, der bei manchem Symposion, leider nur zu flüchtig und zu selten, sein gleichgestimmter Gefährte gewesen war. Gab es eine beredtere, seiner würdigere Totenklage als Schillers »Nänie«, die den Sarkophag des Künstlers mit beziehungsvollen tönenden Bildern schmückte, ganz in seinem Sinne wie in dem der geliebten Antike? Ein bedeutungsvoller Zufall wollte es, daß gleich das erste mythologische Beispiel Schillers: Orpheus, der Eurydike dem Schattenbeherrscher entführen will, bei Feuerbach vorkommt, und daß dieser zu seinem Bilde von einer Privataufführung des Gluckschen »Orpheus« bei der Viardot-Garcia in Baden-Baden, der die Freunde beiwohnten, angeregt wurde.

Schon 1880 in Ischl beschäftigte sich Brahms mit dem Entwurf zu dem geplanten Denkmal der Freundschaft, und die Schwierigkeiten der spröden Materie reizten ihn eher, als sie ihn entmutigten. Aber auch diese geistige Ernte war noch nicht schnittreif, auch sie bedurfte der intimen Berührung mit dem Lande, das Feuerbach wie seine Heimat geliebt, in dem er seine stolze Seele ausgehaucht hatte. Bei Syrakus oder Taormina sah der Musiker die »unsterbliche Mutter« dem Meer entsteigen, ähnlich, wie der Maler sie gesehen haben würde, und hielt auch dieses Dunstgebilde in jener Klarheit fest, die es ihm erlaubte, es in Tönen zu reproduzieren, sonderbar genug in derselben Tonart, die sich dem Adagio seines Konzerts ins Herz gesetzt hatte, in demselben Fis-dur, das mit farbigem Glanz auch dem ersten Sänger der »Nänie« bei seiner in Terzen geführten Thetis-Melodie zuschimmerte. Ob Brahms noch an den armen Götz und dessen Chorwerk dachte, als er am »Grabe Anselmos« sein erhabenes Totenlied anstimmte? Wer will es entscheiden! Soviel ist sicher, daß er in manchem wichtigen Punkte mit seinem Vorgänger übereinkam. Auch Götz beschloß die Nänie nicht mit dem letzten Pentameter Schillers, sondern ließ den vorangehenden Hexameter für den versöhnenden Ausklang sorgen. Aber Brahms, dem derselbe Einfall als sinniger [291] Zug nachgerühmt wird, darf sich doch noch andere Verdienste zuschreiben, von denen Götz nichts wußte. Eine hohe Errungenschaft der Tonkunst verdient die männliche, von antikem Geiste erfüllte Totenklage in Dur genannt zu werden, welche ohne antiquarische Velleitäten, kraft ihres eigentümlichen Ausdrucks allein, uns in die Zeit und jenes Land zurückversetzt, das Goethe-Feuerbachs Iphigenie mit der Seele sucht. Es ist griechische Musik, und zwar nicht aus der romanisierten Periode der verweichlichen »Graeculi«, sondern uns dem klassischen Zeitalter des Perikles. Brahms hat die Form seines »Schicksalsliedes« op. 54 für die neue, geistig verwandte Komposition beibehalten. Hier wie dort die in einer einzigen langen Bläsermelodie (25 Takte) verlaufende Introduktion des Orchesters, welche ergreifend auf das Kommende vorbereitet, hier wie dort die dem Ensemble vorangehende Chorstimme, hier wie dort der durch Wiederholung dreifach gegliederte zweiteilige Satz mit dem Wechsel von Tonart und Tempo in der Mitte. Aber welche Fülle charakteristischer Abweichungen vom selbstgeschaffenen Vorbilde, die ebenso viele Verschärfungen sind! In der Orchestereinteilung tritt für die sanfte Flöte das schrillere Rohrblattinstrument der Oboe ein, die Chorführerin ist diesmal kein dunkler Alt, sondern ein heller Sopran, und die gekürzte Repetition wird von keinem Orchesternachspiel abgelöst, sondern, der Dichtung gemäß, in der dem Hauptsatz entsprechenden Weise vom Chor aus geführt.

Nicht ohne Widerstreben fügte sich der Text den Anordnungen des Komponisten; doch das Gedicht gewann an sinnlichem Reiz, was es an Prägnanz der Dialektik verlor. Wurden von seinen sieben Distichen die vier ersten zu einer im einzelnen wohl unterschiedenen Gruppe zusammengeschlossen, so blieben für den Mittelsatz nur zwei Verspaare, für den dritten Teil gar nur das eine pointierte Schlußdistichon übrig. Um das zerstörte Gleichgewicht wieder herzustellen, mußte der Komponist zu Textwiederholungen seine Zuflucht nehmen und zuletzt die Pointe des Dichters opfern. Nur durch List konnte Brahms das widerhaarige Metrum bändigen; die kaum zur Ruhe gebrachten Füße der silbenreichen Hexameter standen immer wieder gegen den Takt auf und verlangten bald nach vier-, bald nach fünfteiligen Perioden. Noch größere Verlegenheiten [292] bereiteten die verschiedenen Zäsuren, von denen Schiller nicht die bequeme, den Vers ungefähr halbierende, nach dem dritten Trochäus,29 sondern die Pent- und Hephthemimeris (Einschnitte nach drittehalb und viertehalb Füßen) bevorzugte Selten aber ist aus der Not eine beifallswürdigere Tugend gemacht worden als eben hier. Denn gerade der mittlere, der musikalischen Behandlung zugänglichste Teil des Gedichts läßt sich die breitere Behandlung gern gefallen. Nicht eindringlich genug kann es gesungen und gesagt, nicht oft genug wiederholt werden, »daß das Schöne vergeht, daß das Vollkommene stirbt«.

heißt es vorher, und dem in Tränen aufgelösten, synkopierten Sopran gesellen sich die übrigen Stimmen wehklagend hinzu. Die Dehnungen des Textes, welche das Weinen symbolisieren, machen den Kunstgriff zum Kunstmittel. Auf das Hinausziehen der Melodie und das Auf und Ab ihrer sich wiederholenden größeren Intervallenschritte (Quart und Oktave) ist das ganze Chorlied gegründet. Die Art der Melodiebildung taugte nicht nur dem Texte, sondern paßte sich auch der Form des Satzes gefügig an, [293] ob ihn der Komponist nun polyphon, wie in dem Fugato des ersten, oder homophon, wie in der vereinfachten Weise des zweiten, oder endlich gemischt, wie in dem nach der Repetition wieder zum Zusammenschluß der Stimmen drängenden dritten Teile gestaltete. Mit dem Eintritt des Fis-dur-Satzes geht der Sechsviertel- in den Viervierteltakt über; der Wechsel von Satzform, Rhythmus und Harmonie wirkt wie ein Wunder, und die schöne Melodie, der, wie den Idealfiguren Feuerbachs, kein Erdenstäubchen anhaftet, tut ein übriges, um die Illusion des göttlichen Bildes hervorzurufen. Das Schlußwort des Werkes »Herrlich« kommt dem Ganzen als Epitheton zu.30 Hanslick wendete auf die »Nänie« den Ausspruch an, den Feuerbach über sein Bild »Poesie« tut: »Es ist kein Bild nach der Mode; es ist streng und schmucklos. Ich erwarte kein Verständnis dafür, aber ich kann nicht anders. Und wer sich die Mühe nimmt, es lange anzusehen, dem wird etwas daraus anwehen, als ob das Bild kein Bild aus unserer Zeit sei.« Um so tiefer wirkte die »Nänie« auf feinere, in Leben und Kunst erfahrene und erprobte Gemüter. Frau v. Herzogenberg ließ sich das furchtbare Lobes- und Schmeichelwort entschlüpfen: »Die Mütter haben's gut auf der Welt, auch die, der Sie das Klagelied widmen, wenn sie auch trauert!«

Die »Nänie« ist »Frau Hofrat Henriette Feuerbach« zugeeignet, der Stiefmutter des Künstlers, die Anselm wie ihren eigenen Sohn liebte, und die von ihm wie seine rechte Mutter wiedergeliebt wurde.31 Beim Tode des Freundes hatte ihr Brahms kein Zeichen der Teilnahme gegeben; sie und er standen ihm zu hoch für einen gewöhnlichen Kondolenzbrief, und er (Brahms) durfte annehmen, mit seinem Schweigen nicht mißverstanden zu werden. Nachdem das Werk vollendet worden war, also anderthalb Jahre nach Anselms Tode, richtete er von Preßbaum folgendes Schreiben an Frau Feuerbach:

[294] »Hochverehrte Frau!

Erlauben Sie, daß ich ohne weitere Vorrede Ihnen eine Bitte vortrage. Ich habe in der letzten Zeit das Gedicht ›Nänie‹ von Schiller für Chor und Orchester komponiert. Gar oft mußte ich, wenn mir die schönen Worte durch den Sinn gingen, Ihrer und Ihres Sohnes gedenken, und ich empfand unwillkürlich den Wunsch, meine Musik seinem Gedächtnis zu widmen. Damit dies ein äußeres Zeichen habe, erlaube ich mir die Frage, ob ich das Stück, falls ich es veröffentliche, Ihnen zueignen darf.

Es ist möglich, daß Sie dies nicht wünschen, ja daß Sie nicht gerade gerne an mich erinnert sind? Denn u.a. haben Sie zu einer Zeit, in der Ihnen gewiß viele Zeichen der Teilnahme wurden, von mir kein Wort gehört. Und doch werden wenige herzlicher Ihrer gedacht haben, und gewiß wenige Ihren herrlichen Sohn ernstlicher verehren als ich. Falls mir Ihr Wohlwollen ein wenig erhalten blieb, und falls es Ihnen kein unangenehmer Gedanke ist, Ihren und den Namen Ihres Sohnes in der angedeuteten Weise mit dem meinem verbunden zu sehen, bitte ich um ein Wort der Einwilligung.

In hoher Verehrung

Ihr ergebener

Johs. Brahms.«32

[295] Der Vorbehalt »falls ich es veröffentliche« war keine Redensart. Wie auch sonst immer, wollte Brahms nichts drucken lassen, was er nicht vorher gehört hatte. Gericke und der Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien sollten das Werk aus der Taufe heben, aber ihr Konzert erlitt einen Aufschub, und Zürich kam ihnen, wie schon oben erwähnt wurde, zuvor. Brahms fühlte sich fast beunruhigt, als ihm Dr . Abraham schon im Oktober das Hononar dafür zuschickte, und er warnte ihn, nicht »gar zu prompt« zu sein, weil er das Stück ja noch gar nicht habe! Die begeisterte Zustimmung der beiden Herzogenbergs, welche die Partitur an den Verleger weiterbeförderten, nachdem Brahms ihnen das Stück bei ihrem Wiener Oktoberbesuche vorgespielt hatte, machte ihn zuversichtlicher. Daß Brahms die »Nänie« der Edition Peters zuwendete, war ein Akt der Kourtoisie. Es kam ihm darauf an, den Verlag für die Händelschen Kammerduette zu entschädigen, von denen er sich überzeugen mußte, daß sie nichts weniger als »gangbare Artikel« seien. Anfangs beabsichtigte er sogar, ihm das Klavierkonzert zu überlassen. Simrock, der davon hörte und in Besorgnis, seinen besten Autor zu verlieren, nach Preßbaum eilte, schlug einen Höllenlärm. Belustigend ist die Art, wie Brahms beide feindliche Verleger ironisiert und trotzdem doch zufriedenstellt. Währender er Simrock gut zuredet, er möge doch ehrlich sein und sich bedanken, daß er ein Klavierkonzert an ihm vorbeigehen lasse, schreibt er an Dr. Max Abraham:

»Ich hatte die gute Absicht, Ihnen von meiner Musik gleich zentnerweise ins Lager zu schaffen, indem ich Ihnen ein enorm großes Klavierkonzert anbieten wollte. Herr Simrock ist Ihnen aber ein viel zu freundlich gesinnter Kollege. Er will das schwere Kreuz durchaus auf sich nehmen und für Sie tragen!

Da kann ich nun nichts machen als Ihnen einstweilen ein ganz kleines zierliches anbieten. Es ist ein kleines Stück für Chor und Orchester: Nänie von Schiller, das ich – einstweilen hören möchte. Herr Simrock hat für den Fall immer die Güte, mir die [296] Violinen und die Singstimmen stechen zu lassen. Der oder die betreffenden Gesangvereine, mit denen ich probiere, schaffen sich natürlich die Stimmen an – vor der eigentlichen Herausgabe, die dann ganz gemächlich erfolgt. Ich weiß aber nicht, ob Ihnen so behagliche, überlegende Langsamkeit paßt?

Als Honorar dachte ich 3000 Mark zu empfangen, doch können Sie das Stück erst beaugenscheinigen, wenn es vom Kopisten zurückkommt.«

Für das Klavierkonzert zahlte Simrock das Dreifache, ebensoviel, wie das Violinkonzert gekostet hatte. Brahms stichelte: wenn es Simrock (der mit dem früheren Werke kein schlechtes Geschäft machte) nicht noch nachträglich ein barer Unsinn scheine, soviel dafür ausgegeben zu haben, so könne er die neuntausend Mark noch einmal »gern riskieren«. Sei ihm die Forderung zu hoch, möge er es ehrlich sagen; der Geldpunkt werde sie nicht auseinanderbringen; eher die Ausstattung der Simrockschen Titelblätter. Seit ihm der junge Maler Max Klinger zu Weihnachten 1880 den Zyklus von Radierungen »Amor und Psyche« gewidmet hatte, war Brahms sehr wählerisch geworden. Jene originellen Ausbrüche einer kaum zu bändigenden Künstlerphantasie gefielen ihm außerordentlich. Er fand sie »höchst interessant und talentvoll«, verschickte die Blätter an Freunde und empfahl sie überall zum Ankauf.33 Es geschah dann ganz in seinem Sinne, als Simrock den Künstler mit den Entwürfen zu Titelblättern Brahmsscher Kompositionen betraute. Auf dem Umschlage der »Nänie« – »Nenie« sah ihm zu »berlinisch« aus – hätte er gern »ein paar zarte (griechische) Lorbeerzweige, die den Namen (das Titelwort) [297] streifen« und darunter einige Palmblätter gehabt. So gedachte er auf den Gegenstand seiner Totenklage hinzudeuten. Als die Zeichnung nicht nach Wunsch ausfiel, meinte er zu Dr. Abraham, Feuerbach verdiene bessere Lorbeeren, und die »Nänie« hoffentlich auch. Aber der Inhaber der Firma Peters ließ es bei dem Universalumschlage seiner Edition bewenden, und Brahms gab sich zufrieden. Er hatte mit geschäftlichen Angelegenheiten und mit den Korrekturen der beiden Novitäten genug zu tun. Überdies besorgte er noch selbst eine Ausgabe des Konzerts für zwei Pianoforte, die gleichzeitig mit der Partitur erschien,34 und darüber ging der Sommer hin.

Aus seiner Arbeit wurde Brahms in Preßbaum von Joachim aufgestört. Dieser kam sehr aufgeregt und gänzlich unvermutet an einem Sonntag (11. September) zu dem Freunde, um neuerdings Rat in seinen ehelichen Zerwürfnissen einzuholen, die sich nach vorübergehenden kurzen Friedensintervallen ins Unerträgliche gesteigert hatten. Brahms, der es müde wurde, immer wieder den Vermittler zu spielen, zumal als er bei der Natur Joachims die völlige Aussichtslosigkeit seiner Bemühungen erkannte, trat nachdrücklicher denn je für die beleidigte Frau ein und warf dem eifersüchtigen Gatten sein Mißtrauen und seinen Wankelmut in so scharfer Weise vor, daß Joachim ergrimmt abreiste.

Um die leidige Ehestandsgeschichte, die schon bald nach Joachims Verheiratung mit Mißhelligkeiten begann und nach zwanzigjährigem, immer wieder gefährdetem und in Frage gestelltem Zusammenleben zur endgültigen gerichtlichen Trennung der Gatten führte, nicht später noch einmal aufrollen zu müssen, sei hier die Hauptsache vorweggenommen und nur soviel erwähnt, wie nötig ist, um von Brahms den Vorwurf abzuwehren, daß er unfreundschaftlich an Joachim gehandelt habe.

Bei dem Musikfeste, welches vom Koblenzer Musikinstitut im Juli 1883 zur Feier seines 75jährigen Bestehens veranstaltet wurde, wäre es nicht nur zu einer gründlichen Aussprache, sondern [298] vielleicht auch zur Versöhnung der beiden Ehrengäste gekommen, wenn Brahms, der die Alt-Rhapsodie aufführte, nicht fest auf seiner Meinung beharrt, und Joachim, hierüber aufgebracht, ihm nicht jede weitere Erklärung abgeschnitten hätte. Ursache des erneuten und erschwerten Mißverständnisses war ein von Brahms an Frau Joachim gerichteter Brief und dessen Folgen. Auf diesen verhängnisvollen Brief hatte bereits der Dichterkomponist Hans Schmidt in einem, zuerst in der Petersburger Zeitung veröffentlichten, dann im »Musikalischen Wochenblatt« vom 12. April 1883 reproduzierten Lebensbilde Amalie Joachims angespielt, mit der Bemerkung, zwar habe sich die boshafte Verleumdung neuerdings an den Namen der, wie jede Künstlerin, dem täglichen Gerede schutzlos ausgesetzten Frau geheftet, die Besten in der Kunstwelt aber, darunter ein Brahms, hätten sich bereits offen für sie erklärt, und in kürzester Frist sehe auf juridischem Wege ihre vollkommenste Rechtfertigung zu erwarten.

Hans Schmidt, der 1881 für längere Zeit nach Wien übergesiedelt war, um seine musiktheoretischen Kenntnisse bei Nottebohm zu erweitern, verkehrte damals viel mit Brahms und in dessen Freundeskreise. Er hatte kurz vorher seine Hofmeisterstelle bei Joachim nur darum aufgegeben, weil er, wie fast jeder jüngere Mann, der Frau Amalie in die Nähe kam, bald vom Hausherrn scheel angesehen wurde. Unter Joachims Eifersucht hatte auch der Sänger Zur Mühlen, ein Freund Hans Schmidts, zu leiden. Es spielten sich erregte Szenen zwischen den Beteiligten ab, die in der Öffentlichkeit nicht unbemerkt blieben. Brahms war von Schmidt über diese Vorfälle unterrichtet, und da er den jungen Mann als Künstler und Menschen hochhielt35, jene Vorkommnisse [299] überdies mit eigenen Erfahrungen übereinstimmten, die er mit Joachims zur fixen Idee gewordenen Schwäche gemacht hatte, so zögerte er keinen Augenblick, Farbe zu bekennen. Soweit durfte die Rücksicht auf den Freund, dem weder mehr zu raten noch zu helfen war, unmöglich gehen, daß er die himmelschreiende Ungerechtigkeit noch unterstützt und indirekt geholfen hätte, die von ihm innig verehrte Künstlerin ins Elend zu stoßen. Wenn Joachim sich, wie Brahms sagte, das eigene Haus über dem Kopf anzündete, so wollte er wenigstens retten, was zu retten war, und enthielt der Beteiligten und Verfolgten, als sie sich in ihrer gänzlichen Verlassenheit brieflich an ihn wandte, seinen trostreichen Beistand nicht vor. Sie hatte ihm geschrieben, daß sich alle Welt von ihr abwende, was sie schließlich ertragen würde, wenn nur er (Brahms) nicht schlecht von ihr dächte, und Brahms ihr darauf erwidert, daß er ihrem Manne seit fünf Jahren vorausgesagt hätte, wohin es mit ihnen kommen würde, und daß er niemals an ihr irre geworden sei.

Als dann im Scheidungsprozesse, den Joachim anstrengte, vor Gericht Beweise von der Frau verlangt wurden, daß gemeinsame Freunde an ihre Unschuld glaubten, legte die Angeklagte den Brief vor (ohne von Brahms dazu autorisiert worden zu sein), und der Richter sprach sie infolgedessen frei. Wohl fühlte sich Brahms, als er davon erfuhr, verpflichtet, dem Freunde mitzuteilen, daß ihm die Verlegenheit, sich für oder gegen die Benutzung seines als Entlastungszeugnis verwerteten vertraulichen Trostschreibens auszusprechen, erspart geblieben sei, daß Frau Joachim eigenmächtig zu diesem Mittel in der Not gegriffen habe, daß er ihre Indiskretion zwar um Joachims willen bedauere, daß er aber, da nichts in jenem Briefe stehe, was er ihm nicht oft [300] genug gesagt habe, und wovon er jede Zeile aufrecht erhalten und vertreten könne, sich eigentlich verpflichtet gefühlt haben würde, ihr die Erlaubnis zur Benutzung des Dokumentes zu erteilen, falls sie ihn darum ersucht hätte.36 Dies Joachim rechtzeitig zu intimieren, unterließ Brahms, dem vor einer solchen komplizierten schriftlichen Auseinandersetzung und den zweifellos daraus erwachsenden Mißverständnissen und Gegenvorstellungen graute, oder verschob es bis auf den Zeitpunkt einer persönlichen Begegnung.

Seiner Gewohnheit gemäß sprach er sich lieber in der ihm eigenen symbolischen Weise auf Notenpapier aus, von der er in der frommen Einfalt seines Herzens überzeugt war, daß sie aller Welt verständlich sein und ihren Zweck erreichen müsse. Er griff auf einen schon im Winter 1863/64 gefaßten, aber nur zur Hälfte ausgeführten Vorsatz zurück, dem damals jung verheirateten Ehepaar Joachim »ein wundervolles altes katholisches Lied zu häuslichem Gebrauche zu schicken«37, nahm das nicht zur völligen Zufriedenheit gediehene, bald wieder zurückerbetene »Geistliche Wiegenlied« noch einmal vor, gesellte ihm einen beziehungsvollen weiteren Gesang für eine Altstimme mit Bratsche und Pianoforte bei und ließ dieses schöne ergänzte Werk 1884 ohne Widmung erscheinen. Wem es im stillen zugeeignet war, konnten nur die wissen, die es näher anging. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Brahms in seiner Absicht von Billroth bestärkt wurde. Als ihm der Freund das neue Bratschenlied im August 1884 mitteilte, erwiderte Billroth, es sei höchst poetisch und werde gewiß [301] sehr schön klingen. »Wenn Du es nicht bald (etwa zusammen mit dem der Joachim gewidmeten Wiegenlied) drucken läßt, möchte ich es gern zum Winter in Abschrift haben« ...

Als Frau Joachim die beiden Lieder am 7. Januar 1886 in Wien, von Hellmesberger begleitet, in dessen Quartettsoireen zum erstenmal öffentlich sang,38 war ihr Schicksal bereits entschieden, die Nutzlosigkeit auch dieses letzten idealen Versöhnungsversuches längst festgestellt. Auf einen solchen hatte es Brahms zweifellos abgesehen. Beide Gesänge sind aus der innigsten Zuneigung zu den ihm teuren Menschen heraus empfunden und geschöpft, und beide sind in ihrer Vereinigung von dem nicht weniger innigen Wunsche beseelt, verstockte Herzen zu erweichen, lindernden Balsam der Tränen in brennende Augen zu träufeln und halt- und führerlos im Dunkel tastende Hände ineinander zu legen.

»Gestillte Sehnsucht« ist das Lied sehnenden Verlangens, das erst im Tode zur Ruhe kommt, könnte also ebensogut »Ungestillte Sehnsucht« heißen. Bis zum Sterben mich nach dir zu sehnen, ist mein Schicksal! So spricht der Sinn. Die tiefe Frauenstimme singt ihr frieden- und hoffnungsloses Abendlied; nur auf Traumgefieder eilt ihr Geist in goldne Fernen, woher das Saitenspiel ertönt, und ihr Gesang schmiegt sich ihm an, als wolle er sich mit ihm vermählen. Aber kein irdischer Finger hat die Saiten derViola d'amour berührt; der Engel der Barmherzigkeit, der hier musiziert, ist auch der Engel des Todes. Noch deutlicher, noch persönlicher sind die Anspielungen im zweiten Gesange, der nun ein ganz anderes moralisches Gewicht, eine viel tiefere, traurige Bedeutung erhält als vor zwanzig Jahren, in den Tagen jungen Glückes. Mit Josef, der im Text des alten Weihnachtsliedes von Maria gebeten wird: »Josef, lieber Josef mein, hilf mir wiegen mein Kindelein« ist natürlich Josef Joachim gemeint. Auch dieses Lied war nun zum Gebet einer Einsamen, der verlassenen Mutter, geworden, welche die Engel im Himmel anfleht, den Schlaf ihres Kindes zu behüten – von dem Vater verlautet nichts in dem Geibelschen, Lope de Vega nachgebildeten [302] Gedicht. Erstaunlich wie das Finderglück des Komponisten, dem zu der als Leitmotiv gebrauchten, geistreich umgemodelten alten Kirchenmelodie39 ein neuer Text in die Hand fiel, ist seine erfinderische[303] Kunst. Mit den eng zueinander gehörigen Stimmen des Alt und der Bratsche wußte er unter voller Wahrung ihrer Selbständigkeit noch eine dritte, dem Pianoforte zugewiesene kontrapunktierende Stimme zu verbinden und brachte dadurch eine wohltuende Mannigfaltigkeit in den tiefen Klang des Ganzen. Beide Lieder, die demselben Gesetze der dreiteiligen Form gehorchen, lassen diese von den Italienern des 17. und 18. Jahrhunderts, wie Scarlatti und Ariosti, mit Vorliebe gepflegte Art der Kammermusik wiederaufleben, und zwar in ganz moderner, jedes musikalische Ohr ansprechender Weise.

Sehr möglich, daß Joachim sich von der Publikation des seiner Frau und ihm in Mund und Hand komponierten Freundschaftsbeweises von neuem verletzt fühlte. Die frostige Steifheit der von Joachim an Brahms gerichteten Briefe machte erst der früheren Herzlichkeit wieder Platz, nachdem das alte Bündnis bei den Proben zum Doppelkonzert op. 102 (in Baden-Baden 1887) wieder erneuert und frisch besiegelt worden war. Bis dahin wichen sie einander höflich aus, obwohl Brahms dem gedrückten Freunde dadurch, daß er ihm mit der Zuwendung seiner Novitäten manche Gefälligkeit erzeigte, zu verstehen gab, wie hoch er ihn schätzte.40 Der geschiedenen Frau nahm sich Brahms liebevoll an, verschaffte ihr Engagements, gab mit ihr Konzerte und führte sie in die ihr schwer verleidete Öffentlichkeit ritterlich wieder ein.

Von unserer, den Ereignissen vorgreifenden Abschweifung wieder ins Jahr 1881 zurückkehrend, finden wir den in Freundschaft und Liebe früh zur Resignation gezwungenen Brahms im Begriff, eine neue, außerordentlich folgenreiche Verbindung anzuknüpfen, welche ihm Ersatz für den verlorenen Genossen seiner [304] Jugend zu leisten versprach und auch sonst allerlei gute Aussichten eröffnete. Hans von Bülow hatte im Februar in Wien konzertiert – sein Vortrag der fünf letzten Sonaten Beethovens (an einem Abend!) war die sprechendste Illustration zu seiner autokritischen Beethoven-Ausgabe –– und er hatte den Wiener Aufenthalt dazu benutzt, um für künftige, in stillen bereits geplante Eroberungszüge das Terrain zu rekognoszieren. Seit dem 1. Oktober 1880 bekleidete der revolutionäre Wiederhersteller Beethovens den unscheinbaren, für ihn erst geschaffenen Posten eines Herzoglich Meiningischen Musik-Intendanten; aber er stieg von ihm schnell zum musikalischen Diktator Deutschlands hinan. Mit weitgehenden Vollmachten und verhältnismäßig ansehnlichen Mitteln ausgerüstet, die der groß denkende, kein materielles Opfer scheuende Enthusiast, wenn es not tat, aus Eigenem vermehrte, durfte er daran gehen, die Mission der »Meininger« auf musikalischem Gebiet wieder aufzunehmen und mit einem wohldisziplinierten Orchester Ähnliches, womöglich noch Größeres zu vollbringen als die berühmte schauspielerische Mustertruppe. Seinem scharfen Verstande konnte nicht verborgen bleiben, daß das demokratische Prinzip der Meininger, aus mittleren Kräften ein vorzügliches Ensemble zu bilden, sich nur bedingungsweise und mit Vorbehalt auf die künstlerischen Individualitäten des Schauspielpersonals anwenden ließ, von denen jede einzelne einen anderen poetischen Charakter vertreten soll; desto besser aber für die an die Stimmen ihrer Partitur gebundenen, keineswegs zu Solisten berufenen, für gewöhnlich unterschiedslos im Dienste der Allgemeinheit tätigen Mitglieder des Orchesters paßte. Die Art, wie Bülow sich der selbstgestellten Aufgabe unterzog, ein schlagfertiges, jeder Anforderung gewachsenes, an Feinheit und Prägnanz des Ausdrucks womöglich unübertreffliches symphonisches Organ heranzubilden, verbürgte den sicheren Erfolg. Denn er war der Mann, seinen Willen durchzusetzen, eine der seltenen Naturen, denen es das Höchste ist, sich für eine Idee zu ruinieren. Generalfeldmarschall und Korporal, Exerziermeister und Soldat, Dirigent und ausübender Künstler in einer Person, konnte er für einen Napoleon im Kleinen gelten. Und auch darin glich sein Geschick dem des großen Welteroberers, daß er, von unersättlichem persönlichem Ehrgeiz [305] gejagt, sein Ziel überflog und dem Feinde in der eigenen Brust erlag.

Sein Stern mußte sich zum Unstern verwandeln; er gehörte, seiner exzentrischen Laufbahn gemäß, von Hause aus zu den Kometen, und er wäre in einen Schwarm von Meteoren verpufft, wenn er nicht über dem Hause in der Karlsgasse Nr. 4 stehengeblieben wäre, um Fürsten und Hirten den Weg zu weisen. Dort erneuerte Bülow seinen Besuch von 1872, wo er zum erstenmal in Wien für Brahms und dessen Klaviermusik öffentlich eingetreten war. Brahms interessierte sich lebhaft für die Orchester-Reformpläne, die ihm Bülow mit dem leidenschaftlichen Eifer seines sprühenden Temperaments, aber auch mit der Akribie seines philologischen Gewissens bis ins letzte Detail hinein entwickelte. Aufstellung der Instrumentisten, technische Vervollkommnungsversuche, praktische Revisionen und Retouchen inkorrekter oder unvollkommener Partituren und andere Experimente des spitzfindigen Musikgrüblers – denn auch ein solcher konnte der musikalische Freidenker sein – wie ähnliches der Art kam zur Sprache. Was Brahms am meisten anzog, war die ebenso radikale wie subtile Methode, die Bülow beim Einstudieren größerer Instrumentalwerke beobachtete. Sein Verfahren, gruppenweise mit Streichern und Bläsern zu üben und Instrumente, welche Solostellen oder melodieführende Partien auszuführen haben, einzeln vorzunehmen, entsprach ungefähr derselben Praxis, die Brahms als Chordirigent durchzusetzen öfters versucht hatte. Vielbeschäftigten Stadt- und Theaterorchestern gegenüber, die für schwierige Novitäten kaum zwei bis drei Proben erübrigen, standen die »Meininger« groß da; dadurch, daß sie wochenlang an alten Programmnummern studierten, weckten sie selbst scheintote und ins Grab gespielte Musikstücke zu neuem Leben. Ja, mit einer solchen, von einem genialen Sachverständigen wie Bülow reorganisierten und trefflich einexerzierten, an Subordination und künstlerischen Ernst gewöhnten Körperschaft ließ sich doch noch etwas anfangen – der Komponist, dem dieses zuverlässige Mittel zur Prüfung seiner Arbeiten zu Gebote stände, wäre zu beneiden!

Als Brahms sich in diesem Sinne zu seinem Besucher aussprach, und Bülow merkte, wieviel dem von Levi und Joachim im [306] Stich gelassenen Meister daran lag, die Instrumentalwerke, welche er in die Öffentlichkeit hinausschickte, vorher privatim zu probieren, stellte er ihm, ein wenig voreilig, das Meininger Orchester sofort zur Verfügung, und Brahms versprach hocherfreut, sich gegebenenfalls an das generöse Anerbieten zu erinnern. – Das waren die Präliminarien und Anfangsgründe einer Freundschaft, die sich unter ganz anders gearteten Konsequenzen binnen Jahr und Tag sehr intim gestaltete, nachdem ihre Basis gehörig vertieft und verstärkt worden war. Mit dem brüderlichen »Du« begrüßte Brahms seinen neuen Freund am 8. Januar 1882 (an Bülows Geburtstage), und zwar nach dem ersten Berliner, »von der Hofkapelle S. H. des Herzogs von Sachsen-Meiningen unter Leitung ihres Intendanten Dr. Hans von Bülow unter gütiger Mitwirkung des Herrn Dr. Johannes Brahms«41 im Saale der Singakademie veranstalteten Brahms-Konzert, während er ihn in die Arme schloß und küßte. Ehe es zu diesem Beweise überwallender Zärtlichkeit kam, mußten die Freunde erst den sprichwörtlichen Scheffel Salz miteinander essen, und Bülow selbst war es, der manchmal die Suppe bitter versalzte, welche er sich selbst eingebrockt hatte. Die Triumphe, die er mit Brahms feierte übertrafen seine Erwartung bei weitem. »Seit dem 8. Januar«, schreibt er seiner Mutter, »duzt mich der große Meister, worauf ich nicht wenig stolz bin. Ich habe ihn mir erobert und erobere ihm einen Teil der Nation, der noch nichts hat von ihm wissen wollen, trotzdem der Mann 48 Jahre alt ist und so vieles Hohe, Meisterliche, Unsterbliche geschaffen hat. Ja, es wird mir gelingen, ihm eine Nachwelt schon in der Mitwelt schaffen zu helfen« ...42 An seine Braut Marie Schanzer schreibt Bülow: »Was ich von Brahms halte, weißt du: nach Bach und Beethoven der Größeste, der Erhabenste unter allen Tondichtern. Seine Freundschaft halte ich nach Deiner Liebe für mein wertvollstes Gut. Sie bezeichnet eine Epoche in [307] meinem Leben, sie ist eine moralische Eroberung. Ich glaube, kein Musikerherz in der Welt – selbst das seines ältesten Freundes Joachim nicht – empfindet so tief, hat sich so tief in die Tiefen seines Geistes eingetaucht, wie das meinige. Ah, seine Adagios! Religion!«43 Und endlich in demselben Maienmond seiner Liebe an Brahms selbst: »Die Rolle, welche Du im letzten Drittel oder Viertel meines Lebens spielst, legt Dir keinerlei persönliche Repräsentationskosten auf. Mein Respekt vor Dir, das weißt Du ja, ist ebenso groß als meine innige Verehrung und Liebe für Dich. Der Neophyt darf hierin dreist mit Deinem glücklicheren ältesten Freunde Joachim konkurrieren, auch im Verständnis Deines ganzen Wertes, worüber ich dir noch Proben abzulegen habe. Doch die sollen nicht ausbleiben, glaube es mir« ...44

Das klingt wohl anders als der Bericht, den Bülow wenige Wochen vorher, am 27. Oktober 1881, an seinen Berliner Spezialbevollmächtigten und Minister in auswärtigen Angelegenheiten, den witzigen, weltmännisch gewandten Konzertdirektor Hermann Wolff, gesendet hatte. Da heißt es: »Meister Br. hat uns viel Ehre erwiesen, aber auch empfindlich im Arbeiten gestört. Die zweite Woche des Monats mußte seinen Werken ausschließlich gewidmet werden (3/4 der Kapelle verbummelt, 2/4 neu, grün, undiszipliniert), um Meiningen nicht in seinen Ohren zu blamieren; die dritte Woche verweilte er hier, jeden Tag war er in der Probe, spielte und dirigierte, dreimal dem Herzog vormusizierend. Das war nicht zu ändern; ich hatte ihm in optimistischem Taumel (Februar – Wien) die Besuchseinladung gemacht, konnte ihm keine uns besser gelegene Zeit bestimmen, sondern mußte seine Stellung respektieren. –– Er schien sich zu gefallen, sprach sich – mit abwechselnd scharfen Sarkasmen – häufig nicht bloß lobend, sondern sogar entzückt aus, dinierte dreimal bei Hofe, empfing Komturkreuz, was ihm ebenfalls zu behagen schien: wie er sich anderwärts äußert, fürchte ich beinahe zu hören, denn ich halte ihn an Genie, wie an ›Herz‹, R. W. [Richard Wagner] ebenbürtig. – Sein Besuch hat uns fürs Studium seiner Werke [308] natürlich genützt; aber es störte doch einen logischen Fortgang unserer Exerzitien und – genug. Sie mögen das weitere zwischen den Zeilen lesen, was Ihnen Ihre Mittel ja erlauben.«45

Die Frage ist kaum abzuweisen, ob nicht in dem sprunghaften Wechsel von Bülows Launen und Stimmungen der Todeskeim der Freundschaft lag, und ob nicht Bülow seine Mission, dem verkannten Brahms »eine Nachwelt schon in der Mitwelt schaffen zu helfen«, überschätzte, berauscht von den Erfolgen, die doch zuerst und zuletzt der Brahmsschen Musik zuzuschreiben waren, wenn sie sich auch ohne Bülows Zutun weniger massenhaft und plötzlich eingestellt hätten. Brahms erinnerte den zu Übertreibungen und Extravaganzen in jeder Richtung geneigten Freund hin und wieder schonend an den wahren Sachverhalt der Dinge, aber seine leisen Andeutungen wurden nicht beachtet. Als Bülow ihm aus »Meiningen-Deiningen« im Januar 1882 meldet, sie hätten Leipzig im Sturm genommen, und Mitte März werde er ihm die Schlüssel

der eroberten Stadt zu Füßen legen, erwiderte Brahms, er hoffe ihn noch bei der Plünderung des eroberten (diesmal nicht schwierigen) Terrains zu finden, und fügt, im Andenken an die Errungenschaften, die er an der Pleiße seit 1874 davongetragen, noch deutlicher hinzu: »Für Leipzig paßt dies Bild nicht – wenn Du aber wieder als reinigendes Wetter darüberfährst, wäre ich gern dabei ...« Ohne daß Bülows Verdienste um die raschere und wirksamere Verbreitung der Brahmsschen Werke unterschätzt werden sollen, kann doch nicht eindringlich genug gesagt werden, daß die Avancen bei der Vereinigung der beiden Künstler auf Bülows Seite waren. Brahms sah sich auf eine solche Propaganda glücklicherweise nicht mehr angewiesen. Er erhielt von allen möglichen Instituten des In- und Auslandes so viele Konzerteinladungen, daß ihm nicht nur zwischen den deutschen Hauptstädten, sondern auch zwischen Paris, London, Petersburg, Rom, Mailand, Brüssel, New York und Boston die Wahl offen stand. Seine Honoraransprüche begnügten sich mit der allmählich auf sechshundert Mark emporgestiegenen Summe, die trotz ihrer Bescheidenheit noch immer das [309] Doppelte von dem war, was ihm die Meininger Hofkasse an »Reiseentschädigung« bieten konnte. Er hätte Hunderttausende verdienen und überall, wo er nur wollte, dirigieren und spielen können, wenn es ihm darum zu tun gewesen wäre. Konzerte aber waren, wie er in einem der ersten an Bülow gerichteten Briefe sagt, im allgemeinen seine »Liebhaberei« nicht. Nur diejenigen, welche sich ihm als Mittel zum Zweck empfahlen, die ihm einen Kreis freundlich gesinnter und ergebener Zuhörer erschlossen, gefielen ihm, machten ihm, einem seiner Lieblingsausdrücke nach, einiges »Pläsier«.

Der Messias kam nach Meiningen zwar nicht »wie der Dieb in der Nacht und wie ein Fallstrick«, aber sein Erscheinen erregte doch bei dem Intendanten der Hofkapelle, der ihn eingeladen hatte, »mehr Schrecken als Freude«. Brahms wollte weiter nichts als die Klangwirkung seines Klavierkonzerts erproben46 und gedachte, [310] als er für Mitte Oktober 1881 bei Bülow seinen Besuch ansagte, das Nützliche mit dem Angenehmen zu verbinden und sich recht behaglich in den thüringisch-sächsischen Landen umzusehen; sie waren ihm so gut wie unbekannt, da der ungemütliche Skolarenbesuch bei Liszt in Weimar (1853) nicht mitzählte. Schon acht Tage vor seiner Ankunft stand im »Berliner Tageblatt« die der »Musikwelt« nachgedruckte alberne oder gehässige Notiz: »Brahms reist demnächst zu Hans v. Bülow nach Meiningen, um bei ihm sein eigenes, zweites Klavierkonzert zu studieren.« Am 13. Oktober erschien die von Bülow signierte Berichtigung: »Herr Dr. Brahms will einer dem Unterzeichneten gegebenen gütigen Zusage gemäß, der unter des letzteren Leitung stehenden herzoglichen Hofkapelle die Ehre erweisen, ihre Studien seiner symphonischen Werke zu revidieren, resp. zu korrigieren und bei Gelegenheit seines auf den 17. d. M. angesetzten Besuches zugleich sein neues Klavierkonzert (Manuskript) zum ersten Male mit Orchesterbegleitung probieren. Das Studieren wird unsere Sache sein.«