II.

[60] Wir kehren von den Wiener Haushaltungsangelegenheiten nach Thun zu dem Künstler zurück. Im Sommer 1887 war Brahms noch einmal mit Widmann in dem seiner großartigen Aussicht wegen berühmten Alpendorfe Mürren, zu dem damals nur ein bequemer Fuß- und Reitweg hinaufführte. So hoch wie im vorigen Sommer verstieg er sich nicht mehr. Als sie, wie Widmann schreibt, nach Gimmelwald hinabgingen, und die Majestät der gegenüberliegenden tiefbeschneiten Riesen des Hochgebirges den Dichter so überwältigte, daß er den Gedanken aussprach, »wie unmöglich es doch sei, diese Herrlichkeit im menschlichen Gemüt bleibend festzuhalten und etwa durch Poesie und Kunst völlig wiederzugeben«, blieb Brahms stehen, sah ihn mit lachenden Augen an und rief: »Daß muß ich schon sagen, Sie sind doch der gröbste Mensch, der mir jemals vorgekommen. Jeder andere, der mit mir solche Alpenspaziergänge ausführte, würde irgend einmal ein artiges Wort anbringen, zum Beispiel: das ist ganz wie in Ihrer dritten Symphonie, oder so etwas. Aber von Ihnen hört man nie etwas dergleichen.« Und dazu packte er ihn an der Schulter, schüttelte ihn und lachte in herzlicher Vergnügtheit. »Ein Weilchen nachher«, berichtet Widmann weiter, »als wir auf einem Hügel bei Stechelberg ausruhten,« meinte er listig dreinschauend: »Wir gefallen mir. Na! Kann man vielleicht so nicht sagen, Sie deutscher Stilist? Sie habens vielleicht noch nie so gehört. Aber besinnen Sie sich nur, ›es ist ganz korrekt‹. Und fröhlich wiederholte er: ›Wir gefallen mir.‹«

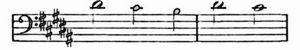

Die Gipfel des Berner Oberlandes steigen vor unseren Augen empor, wenn wir an die Themen des a-moll-Doppelkonzerts für Violine und Violoncell denken. Ihre Schneehäupter glühen im Rosenlicht und spiegeln sich, verklärt von den Tonfluten wie im feuchten Glanz eines stillen Sees. Gewaltig erhebt sich das steil [60] abstürzende Hauptthema des ersten Satzes, das sich in den vier Takten der Orchestereinleitung präsentiert, wie folgt:

Aber das Thema ist noch im Werden begriffen; seine definitive Gestalt:

[61] gewinnt es erst nach den weitausholenden Kadenzen der Soloinstrumente. Wir werden gleichsam darauf aufmerksam gemacht, daß Violoncell und Geige es gewesen sind, die dem Musikstück seine Form gaben. Ja, wir dürfen in der sinnbildlichen Auffassung noch ein paar Schritte weitergehen. Das Violoncell hat mit der Vergrößerung der letzten Triole 1b:

begonnen »in modo d'un recitativo«, als ob es sich der symphonischen Anlage bemächtigen wolle, um allein zu herrschen. Aber die Bläser intonieren dolce ein neues Motiv, das durch seine eigentümlichen Bindungen auffällt:

Wo haben wir dergleichen schon gehört? Wir erinnern uns an die Orchestereinleitung des Viottischena-moll-Konzerts:

und finden es ganz in der Ordnung, daß das Motiv die Violine herbeilockt.

Die Anspielung auf Viottis Violinkonzert, der eine besondere Absicht zugrunde liegt, wird noch deutlicher, wenn man die Fortsetzung der Viottischen Introduktion:

zum Vergleich mit dem ersten Takte des Hauptthemas (2a) heranzieht. Die eingeklammerten Noten decken sich mit dem A G E seines Anfangs. Sehen wir dann in der Folge, daß das zuerst so geheimnisvoll wie aus der Ferne der Zeiten erklingende Bläsermotiv (Nr. 3) sich zum eigentlichen Gesangsthema des Satzes entwickelt (in der Durparallele von a-moll):

[62] und betrachten wir zugleich die das Thema vorbereitende Übergangsperiode:

die sich außerordentlich fruchtbar erweist und dem Komponisten auch fernerhin zur Vermittelung von Gegensätzen und Verbindungen neuer Ideen dient – wir erwähnen nur die wunderbar zarte Episode im Durchführungsteile (K in der Partitur) – so finden wir zu unserer Überraschung, daß der großartige erste Satz und mit ihm das ganze Konzert aus jener unscheinbaren Wurzel (5) erwachsen ist, daß es also nebenbei eine Huldigung bedeutet für den durch seine abenteuerlichen Schicksale, noch mehr aber durch seine hohe Meisterschaft berühmten »Vater des modernen Geigenspiels«, den Akkompagnisten der unglücklichen Königin Marie Antoinette. Viottis a-moll-Konzert gehörte aber auch zu den Glanzstücken des Joachimschen Repertoires und war ein Liebling von Brahms, ein Stück, das ihm zeitlebens nachging. Schon 1867 schrieb Joachim, als er mit Brahms ihrer Wiener Konzerte wegen verhandelte: »Anfangen will ich mit Deinem Viottischen Konzert.«1 In der Idee des Komponisten sollte die Erinnerung an die glücklichen Zeiten des Zusammenwirkens mit Joachim ihm den verlorenen Freund seiner Jugend wiedergewinnen helfen, und das Violoncell sich dabei als gefälliger Vermittler anbieten, das ganz persönliche Violoncell Robert Hausmanns, der den Meister um ein Konzertstück für sich gebeten hatte.

[63] Die Geschichte des Werkes nebst dem Gedankengange des Komponisten ist für einen Wissenden in der Introduktion des Konzertes niedergelegt, und er mochte sie herauslesen, wenn sein Spürsinn so weit reichte. Vielleicht war Brahms diesmal glücklicher mit seinen Aufmerksamkeiten als bei seinem a-moll-Quartett.2 Bei der rezitativischen Auseinandersetzung zwischen den Soloinstrumenten mit dem Orchester und dem hinter ihm stehenden Meister wird das Violoncell zur Raison gebracht Es muß sich belehren und überzeugen lassen, daß es allein mit der Aufgabe, die seiner harrt, nicht fertig würde, daß ein Violoncellkonzert nicht nur für das monotone Instrument, sondern auch für den Zuhörer eine harte Zumutung bedeutet, daß es gar nichts Gescheiteres tun könne, als gemeinschaftliche Sache mit der ihm überlegenen Violine zu machen. Zwar gibt das Violoncell nicht gleich nach, sondern sucht durch ein Wettspiel mit der Violine seine Ebenbürtigkeit zu erweisen; aber gerade hierbei entdecken beide Instrumente, daß sie einander vortrefflich aushelfen und zu einer achtsaitigen Riesengeige ergänzen können. Diese tritt dem Orchester als willkommene Bundesgenossin zur Seite und bietet gewissermaßen Ersatz für die Symphonie, welche der Komponist ihm vorenthält. Denn gleich dem Jugendwerke des Meisters, dem d-moll-Konzert für Klavier, ist das Doppelkonzert aus ursprünglich symphonischen Gedanken hervorgegangen. Das Material zu einer fünften Symphonie war vorhanden. Dem freundlichen äußeren Anstoß nachgebend, der einem Bedürfnis seines Herzens begegnete, hat Brahms das Werk daraus geformt, das einzig in seiner Art dasteht und, während es auf ältere Traditionen zurückzugreifen scheint, der Konzertmusik neue Ziele steckt, unbetretene Wege eröffnet.

In Sebastian Bachs »Concerts avec plusieurs instruments« erkennt das Doppelkonzert seine legitimen Voreltern. Von ihnen führt eine Linie direkt zu ihm herab, an den Double-, Tripel- und Quadrupelkonzerten der Mozart, Beethoven und Spohr vorbei, die sie kaum flüchtig streift. Während die Klassiker die »Konzertante« pflegten, welche das Orchester den Solostimmen untergeordnet wissen will, hat Brahms wie Bach den vollkommenen Ausgleich [64] zwischen beiden Mächten gefunden, und da der moderne Meister ihn mit modernen Mitteln vollzieht, so mußte er eine neue Form schaffen, die das Konzert in der Symphonie oder die Symphonie im Konzert aufgehen läßt. Nicht sowohl die selbständige Mitwirkung des Orchesters, die Mozart schon im Titel seiner »Konzertanten Symphonie« für Violine und Violoncell mit Begleitung von kleinem Orchester anzeigt, als vielmehr die Stellung, welche die Solostimmen dem Instrumentalkörper gegenüber einnehmen, kommt hier zuvörderst in Betracht. Mit weit größerer Berechtigung als die beiden Klavierkonzerte von Brahms könnte man sein Doppelkonzert eine Symphonie mit konzertierenden Stimmen nennen, ohne darum das Eigentümliche seines Wesens zu erschöpfen.

Symphonisch an dem Konzert ist auch die reiche Ausstattung des Finales und seine dem Rondo ebenso zustrebende wie ausweichende Form, die durch eine im zweiten Teile des Vivace non troppo kriegslustig aufmarschierende Episode heroischen Charakters (inF) erweitert wird. Das vom Violoncell intonierte Hauptthema, das eine weinerliche Miene aufsteckt und sich zur Fröhlichkeit erst ermuntern lassen muß:

scheint einem Rondo entgegenzutänzeln, und die Violine, welche den Gefährten im elften Takte ablöst, verstärkt den Eindruck. Aber das Orchester lehnt die in Konzerten besonders beliebte Form entschieden ab und gestaltet durch sein energisches Aufgreifen des Themas dessen Charakter männlicher. »Landgraf! Werde hart!« In Doppelgriffen erklingt als zweites Thema, in C, ein hymnischer Gesang:

Das Ensemble der Solostimmen wird von pizzizierenden Violoncellen begleitet. Sie bezeigen Lust, mit der Rückkehr zum Hauptthema (8) sich für das Rondo zu erklären – da besinnen sie sich [65] plötzlich eines andern, und die zuvor angedeutete kriegerisch gestimmte Episode beginnt:

Ein Sätzchen im Satze, führt sie ihre eigenen süßen Nebengedanken mit sich:

in denen wir eine Variante der Übergangsperiode aus dem ersten Allegro (Nr. 7) begrüßen. Die Solostimmen umschmeicheln die Melodie mit zarten Triolen, nehmen sie den Klarinetten ab und bringen sie dann unbegleitet erst recht zur Geltung. An eine gedrängte Repetition des ersten Satzteiles, der nach A-dur übergeht, schließt sich in gemäßigterem Tempo abermals eine Episode an mit Veränderungen früherer Motive, bis mit tempo primo die eigentliche kurze Koda eintritt, die das Werk in fröhlichem Dur beendet.

Es versteht sich bei Brahms von selbst, daß das figurale Gerank der Solostimmen, das den Spielern erlaubt, sich als virtuose Techniker hervorzutun, ohne gerade mit verblüffenden Kunststücken zu brillieren, nicht frei in der Luft schwebt, sondern thematisch gebunden ist. Nicht immer liegt die Melodie an der Oberfläche, sondern will gesucht und herausgearbeitet werden, ganz wie in den Solosonaten von Bach. Erster Satz und Finale sind mit einer unglaublichen Fülle akkordischer und melodischer Figuration bedacht, die sich in der Zusammenstellung und Berechnung verschiedener Möglichkeiten zu erschöpfen sucht. Gegen die planvoll geordnete verwickelte Unruhe der Außensätze sticht das von ihnen eingeschlossene und wie ein stilles Gartenland gehegte einfache Andante in D höchst wirksam ab. Mit Empfindung gesättigt, die alles Leidenschaftliche überwunden hinter sich weiß, atmet das verhältnismäßig kurze liedförmige Durstück den Gottesfrieden einer reinen Seele. Ein eigenes Gesetz der Symmetrie waltet über dem sich in runden Bögen auf- und abschwingenden Gesange der Soloinstrumente. Die Violine [66] bewegt sich in der Bratschenlage, um eine Oktave höher als das mit ihr all' unisono verbundene Violoncell, so daß die Täuschung, eine einzige Riesengeige zu hören, vollkommen ist. Auf sechs Achtel folgen taktweise immer drei Viertel, nur im (wiederholten) vorletzten Takte, der zur Tonika kadenziert, wechseln vier Achtel mit einem Viertel. Es klingt

Die Violinen und Violoncelle des Orchesters gehen in den ungeraden Takten mit den Solisten, während in den geraden erst die Streicher, dann auch die Holzbläser für die harmonische Ausfüllung der Akkorde sorgen. Zwischen den schlanken Säulen der offenen Galerie leuchten und duften die Blumen. Ein zarter Mittelsatz in F, der sich von dem bisher beobachteten Gesetz der Symmetrie loslöst, führt mit einer lieblichen Kadenz in Doppelgriffen und Trillern zum ersten Teil zurück und stellt das Material für den piano verhallenden Schluß bei. Nicht übersehen sei die meisterhafte Instrumentation des Werkes, die, was ihre Klangwirkung betrifft, mit der der e-moll-Symphonie wetteifert. Dem Streichquartett wird auch hier stellenweise durch Teilung der Stimmen erhöhter Glanz verliehen, und die tieferen Saiteninstrumente tragen besonders dazu bei, den Hintergrund für die Soli zu färben und abzutönen. Überall wurde auf den Zusammenklang der Prinzipalstimmen mit dem Orchester sehr genau Bedacht genommen. Trotz vieler und erheblicher Schwierigkeiten, die den Durchschnittsvirtuosen einschüchtern, sind Violine und Violoncell mit außerordentlicher Rücksicht behandelt, und Joachim und Hausmann fanden nicht viel an ihren Partien auszusetzen, »höchstens vier bis fünf unbedeutende Änderungen von Violinstellen« hielt Joachim für nötig, und über die Stricharten der Passagen, über die sich Brahms nicht klar werden konnte, wurde von ihm mit Hausmann beraten. Sein Mangel an praktischer Erfahrung hatte ihn allzu kleinmütig gemacht. Mitte August zeigte er Klara Schumann die Vollendung seines Doppelkonzerts [67] als »drollige« Neuigkeit an: »Du kannst Dir wohl vorstellen, was man in dem Fall alles angeben kann – aber stelle es Dir nicht zu sehr vor. – Ich habe das hinterher auch gedacht, aber da war's fertig. Ich hätte den Einfall an sich jemandem abtreten sollen, der die Geigen besser kennt als ich. (Joachim hat das Schreiben ja leider aufgegeben.) Es ist doch etwas anderes für Instrumente zu schreiben, deren Art und Klang man nur so beiläufig im Kopf hat, die man nur im Geist hört – oder für ein Instrument schreiben, das man durch und durch kennt, wie ich das Klavier, wo ich durchaus weiß, warum ich so oder so schreibe. Nun, wir wollen's abwarten.«

Das Werk erfüllte seinen Zweck nach mehreren Seiten hin: es bereicherte, wie schon gesagt, die Konzertliteratur mit einer Kostbarkeit ersten Ranges, stellte die Künstler vor neue lohnende Aufgaben und gewann dem Komponisten den Freund seiner Jugend wieder. Daß Brahms dem Doppelkonzert stillschweigend, aber bewußt die versöhnende Friedensmission zugeteilt hatte, unterliegt für uns keinem Zweifel. In dieser unserer Meinung lassen wir uns keineswegs beirren durch eine Äußerung des Meisters, die leicht mißverstanden werden könnte. Am 22. August schreibt Brahms seinem Verleger: »Dann muß ich Ihnen doch meine letzte Dummheit melden. Das ist nämlich ein Konzert für Geige–Cello! Nament lich meines Verhältnisses zu Joachim wegen, wollte ich immer die Geschichte aufgeben, aber es half nichts. In künstlerischen Sachen sind wir ja zum Glück immer im freundlichen Zusammenhang geblieben; ich hätte aber nicht gedacht, daß wir je noch einmal persönlich zusammenkommen würden. Eine kurze, ihm alle Freiheit lassende Mitteilung griff er aber so erfreut und begierig auf, daß ich jetzt richtig das Stück mit ihm und Hausmann nächstens am Klavier zunächst versuchen werde. Vermutlich in Frankfurt. Wüllner rechnet für den 18. Oktober auf das Konzert ...« »Qui s'excuse, s'accuse« möchte man sagen. Brahms war viel zu stolz und auch zu klug, um dem mit Joachim tötlich verfeindeten Simrock die geheime Hand zu zeigen, die sich noch einmal aus dem neuen Verlagswerke dem Gekränkten entgegenstreckte. Im Gegenteil tut er so, als habe er Joachim gerade bei diesem Werke nicht gut [68] umgehen können, nachdem er es seinetwegen beinahe nicht komponiert hätte (!!). Er will es ihm mehr pro forma mitgeteilt haben, und sei dann in hohem Grade überrascht gewesen, daß Joachim so erfreut und begierig zugriff.

Aus dem Briefwechsel Brahms-Joachim sind wir besser unterrichtet. In der von Brahms erwähnten »kurzen Mitteilung« vom 19. Juli, wünscht er sich »herzlich« Joachims Interesse, und zwar für einen vorerst gar nicht näher bezeichneten Gegenstand künstlerischer Art. Am 24. folgt das Bekenntnis, er habe derzeit den Einfällen zu einem Konzert für Violine und Violoncello nicht widerstehen können, so sehr er es sich auch immer wieder auszureden versuchte. Alles mögliche an der Sache sei ihm gleichgültig, bis auf das eine, wie Joachim sich dazu verhalten werde. »In aller Herzlichkeit und Freundlichkeit« bitte er, daß Joachim sich nicht im geringsten geniere. Wenn er ihm eine Karte schicke, auf der einfach steht: »Ich verzichte«, so wisse er sich selbst alles weitere und genug zu sagen. Dann heißt es: »Sonst fangen meine Fragen an: Willst Du eine Probe davon sehen? Ich schreibe jetzt gleich die Solostimmen zusammen; magst Du Dir mit Hausmann die Mühe geben, sie auf ihre Spielbarkeit anzusehen? Könntest Du daran denken, das Stück gelegentlich irgendwo mit Hausmann und mir am Klavier zu versuchen und schließlich etwa in irgendeiner beliebigen Stadt mit Orchester und uns? ... Ich sage nicht laut und ausführlich, was ich leise hoffe und wünsche ...« Konnte Joachim die kurze Mitteilung bei dem Interesse, das er trotz ihres Bruches fortdauernd an Brahms' Kompositionen genommen hatte, so wenig ignorieren wie die Sendungen und Begleitbriefe in den letzten Jahren, die zu keiner persönlichen Annäherung geführt hatten, so gewann er es jetzt erst recht nicht über sich, dem reumütigen Freunde, der ihm bei seiner letzten Anwesenheit in Berlin (Januar 1884) aus dem Wege gegangen war,3 Gleiches mit Gleichem zu vergelten, sondern willigte in die ihm von Brahms gemachten Vorschläge ein, da er merkte, daß Brahms ihn brauchte. Die Zusammenkunft fand nicht in Frankfurt, wie anfangs beabsichtigt, sondern in Baden-Baden statt.

[69] Brahms befand sich nach der glücklich eingeleiteten Freundschafts-Entrevue in einer anhaltenden Feiertagslaune. Am 7. August hatte er mir nach Salzburg geschrieben:

»Haben Sie recht von Herzen Dank für Ihren heutigen gar lieben und freundlichen Brief. Den ganzen Sommer wollte ich Ihnen schreiben; Sie brauchen ja nur an Ihre liebe Frau zu denken, um es gewiß zu glauben.

Nun ist es mir eigentlich lieb, daß es nicht geschehen, denn man hört doch lieber von bereits überstandenem Schlimmen.4 Aufs dringendste aber bitte ich jetzt, halten Sie Ihre schöne Idee fest und kommen hierher, wenn ich Ihnen raten darf, direkt hierher. In dieser Zeit ist das Herumfahren in der Schweiz nicht gerade angenehm, ich bin aber überzeugt, Thun wird Ihnen gefallen. Sie können behaglich wohnen und leben und von hier aus leicht die schönsten Partien machen.

Mein Textdichter5 hat auch für den Sommer eine reizende Wohnung hier am See (in Merligen). Ich fahre morgen hinaus und werde ihm Ihre schöne Absicht mitteilen.

Wollen Sie nun hier in einem ersten Hotel wohnen mit Engländern und table d'hote? ›Bellevue‹ und ›Thuner Hof‹ sind vortrefflich. Oder mögen Sie es im gemütlichen ›Freienhof‹ versuchen, wo gerade jetzt z.B. Reinecke aus Leipzig und Direktor Wendt aus Karlsruhe wohnen? Dort (und mancher Orten) können Sie behaglich im schönen Garten für sich (und mit mir) essen. Gefällt's Ihnen nicht, so können Sie ja andres suchen; aber bestellt muß werden! Also geben Sie bald Auftrag, was und für wann ich Ihnen reservieren lassen soll!

Ich bin wirklich ganz ungemein vergnügt über Ihren Brief und die unerwartete Freude, Ihre liebe Frau und Sie den Sommer zu sehen!

Es ist ahnungsvoll von Ihnen, daß Sie fleißig Geige üben – ich kann's den Winter gebrauchen!

Der Marsala im ›Freienhof‹ ist sehr gut, und die Kleinen [70] bitte bestens zu grüßen, und so auf fröhliches Wiedersehn Ihr J. Brahms.«

Dieser liebenswürdige Brief versprach nicht zu viel. Brahms tat, als wären wir seine Gäste, für deren Bequemlichkeit und Unterhaltung er in Person besorgt sein müsse. Er erwartete uns an der Bahn, half das Gepäck tragen, geleitete uns zum »Freienhof« in die hübschen Zimmer, die er für uns ausgesucht hatte, und führte uns dann in seine eigene Wohnung. »Schade, daß Sie nicht einen Tag früher gekommen sind«, sagte er zu mir, »da hätte ich Ihnen zeigen können, was da drin ist.« Er wies auf ein verschnürtes Paket, das auf dem Tische lag. »Joachim wartet bereits mit Schmerzen darauf, und wir wollen es zusammen zur Post bringen.« Es war das Doppelkonzert, das nach Wien an den Notenschreiber ging. »Sie werden es noch früh genug im Winter hören«, fuhr er fort, »bei geschlossenen Fenstern musiziere ich nicht, und bei offenen geht's nicht, der Leute wegen.« Während unseres Aufenthalts in Thun ließ er dann alle Minen springen und alle Künste spielen; wir mußten das Schloß besichtigen, durch die Bächimatt spazieren, den Friedhof in Scherzligen mit dem Blick auf das »Inseli« in Augenschein nehmen, aber auch einer »Fledermaus«-Vorstellung im Berner Schänzlitheater beiwohnen und unser Glück bei den petits chevaux versuchen. Da konnten wir uns von der »besonnenen Leidenschaft« überzeugen, mit der Brahms dem Hasardspiel ergeben war, wenn es die Gelegenheit mit sich brachte. Er setzte etwa zehnmal hintereinander sein Frankstück, bald auf dieses, bald auf jenes der rennenden Pferdchen, ohne auch nur ein einziges Mal mit ihm das Ziel vor den andern zu erreichen. Dann hörte er auf zu spielen, eiferte aber meine Frau desto dringender an, keine Tour zu versäumen, und war außer sich vor Erstaunen, daß sie so oft gewann, obwohl sie immer denselben Schecken favorisierte. Im Schänzlitheater war er der dankbarste aller Zuhörer und hätte sich als Claqueur verdächtigt, wenn er nicht den Sängern und dem Publikum schon bekannt gewesen wäre. Trotz der mittelmäßigen Aufführung, die von einem, das Orchester vertretenden Pianino aus dirigiert wurde, übten die sprühenden Melodien unseres Freundes Johann Strauß ihre [71] elektrisierende Wirkung auf die Empfänglichen aus, und wir ließen dann den »Wiener Jean« beim Marsala im Wirtsgarten hochleben.

Zu Widmann wurden wir für Sonntag, den 19. August, nach Villa Beata in Beatenbucht bei Merligen, durch eine im Kurialstil abgefaßte humoristische »Vorladung, gegeben auf unserer Burg Nachtstall«, eines uns zugeschobenen Verbrechens wegen, zitiert. Brahms war in aller Frühe vorausgeeilt, und als wir mit Geheimrat Wendt gegen 11 Uhr zu Wagen anfuhren, brannten Widmann und Brahms abwechselnd Pöllerschüsse ab und erhoben ein fürchterliches Geschrei. Brahms stellte uns dann der Hausfrau und den Töchtern vor, wobei er das jüngere Fräulein Johanna, damals ein munteres, reizendes Backfischchen, seine Braut nannte. In der »Vorladung« war uns gesagt worden, daß wir samt dem uns vom Gericht beigelegten Advokaten Dr. Johannes Brahms »zu einem schauderhaft ländlichen Mittagsmahl« würden verurteilt werden, »geeignet, uns nicht bloß die begangenen Sünden verbüßen zu lassen, sondern auch noch alle in Zukunft zu begehenden.« Selbstverständlich war es ein Essen, wie es »in Josephs Palast gehalten wurde zur Freude des B.«,6 und da es auch an den dazugehörigen Getränken nicht fehlte, so geschah es nach dem Worte des oben angeführten Chronisten. Brahms wußte sich nicht zu fassen vor Übermut und braute aus verschiedenen auf dem Tische stehenden Wein-und Likörsorten einen höllischen Mischmasch zusammen, den er, da niemand trinken wollte, allein austrank. Gleichwohl kamen wir in guter Verfassung wieder im »Freienhof« an und setzten dort das unterbrochene Opferfest bis spät in die Nacht hinein fort.

Mit Wendt, der einen seiner ehemaligen Schüler, Studiosus Manz, als Reisebegleiter bei sich hatte, und Widmann wurde viel über Opernstoffe und deren Bearbeitung hin- und hergesprochen und -gestritten. Brahms hatte seine Opernpläne zwar bereits ad acta gelegt, interessierte sich aber nichtsdestoweniger für andere, von denen der Textdichter der »Bezähmten Widerspenstigen« immer einige in petto hatte Er arbeitete damals [72] gerade an dem »Steinernen Herzen« (nach dem Märchen von Wilhelm Hauff) für Ignaz Brüll, und Brahms, dem er einen Teil des Librettos zeigte, wollte ihm allen Ernstes einreden, daß Peter Munk, der junge Kohlenbrenner aus dem Schwarzwalde, von dem Augenblick an, da er sein Menschenherz an ein steinernes vertauscht hat, gar nicht mehr singen dürfe, so daß der Held der Oper für anderthalb Akte hätte mundtot gemacht werden müssen, falls der Ärmste nicht etwa bis zur Wiedererlangung seines Herzens als Sprecher sein dramatisches Fortkommen suchen wollte. Widmann hatte Mühe, Brahms davon zu überzeugen, daß, da alle Personen der Oper singen, das Singen nur die supponierte Form des Sprechens sei, und daß infolgedessen auch ein der menschlichen Empfindungen Beraubter sich in Tönen äußern könne. Aber er fühlte sich doch von dem, was Wahres dem verblüffenden Einwurf zugrunde lag, getroffen und fand ein effektvolles Auskunftsmittel, indem er den Bariton vom lyrischen Gesang ausgeschlossen und auf dramatisches Arioso gesetzt wünschte ....

Über Brahms schrieb Widmann am 15. September 1887 an Brüll: »An diesem großen Menschen ist nicht nur der Genius des künstlerischen Könnens herrlich, sondern auch der treue Charakter, der nicht eine Faser von Unlauterkeit duldet. Daher auch diese kindliche Heiterkeit bei so ernstem Schaffen. Und wie bescheiden er, bei allem Bewußtsein sicheren Könnens, über seine Sachen denkt und fühlt! So sagte er z.B. letzten Montag, als ich ihn am Morgen fragte, ob er gut geschlafen habe, er schlafe in der Regel nur in den Nächten schlecht, welche einer Aufführung eines seiner Werke folgen. Und zwar sei die Aufgeregtheit nicht durch das Wohlgefallen an seinem Werke hervorgerufen, sondern durch die alsdann stark sich aufdrängende Empfindung, wieweit wieder seine Leistung hinter seinem Wollen zurückgeblieben sei. Und ein andermal äußerte er, er hätte wohl heiraten mögen, um, wie Mozarts Vater, vielleicht einen Sohn voll Genie zu haben, auf den er all sein Wissen in musikalischen Dingen hätte übertragen können, damit der Sohn dann wirklich das hätte werden können, was ihm (Brahms) zu werden versagt geblieben.7

[73] Solche Äußerungen, von ihm mit innigem Ausdruck und oft mit einer Art Rührung im ganzen Gesicht vorgebracht, lassen einen tiefen Blick in das Herz dieses Mannes tun, der oft manchem hart oder absprechend erscheint. Es mag sein, daß ihn wenige Mitlebende befriedigen; aber jedenfalls kritisiert er diese nicht schärfer als sich selbst.«

In demselben Briefe meldet Widmann, daß Brahms nächstens nach Baden-Baden abreisen werde, um mit Joachim und Hausmann sein in Thun komponiertes Konzert zu probieren. Frau Schumanns wegen, die zuhören wollte, hatten sie den Termin ihrer Zusammenkunft solange hinausgeschoben, daß auch in Köln eine Orchesterprobe möglich gewesen wäre. Von Gustav Manz, dem obenerwähnten jungen Tischgaste im Restaurationsgarten des »Freienhofes«, besitzen wir eine Schilderung der ersten Probe.8 Er war von Wendt nach Baden-Baden mitgenommen worden und schreibt: »Brahms hatte einen kleinen Kreis von Bekannten eingeladen, der ersten privaten Versuchsaufführung seines Konzerts für Violine und Cello beizuwohnen. Es war an einem herrlichen Septembermorgen,9 als sich die Geladenen in dem Saal ›Louis quinze‹ des Badener Kurhauses zusammenfanden. Mit Wehmut gedenke ich heute jener Stunde, denn wie ihr Veranstalter haben sich schon gar manche der Hörer von damals dem großen Todesreigen angeschlossen! Das Badener Kurorchester hatte sich dem Meister mit Freuden zur Verfügung gestellt, und als Brahms den Saal betrat, gab der wackere Kapellmeister Könnemann diesem Gefühl Ausdruck. Die Musiker, zum Teil hervorragende Künstler, empfanden es als Erquickung im gleichmäßigen Tagesdienst, einmal unter Brahms' Leitung zu spielen. Joachim und Hausmann waren als Solisten herbeigeeilt, und in der ersten Reihe der zwanglos sitzenden Hörer bemerkte man die ehrwürdige Gestalt einer Greisin, die der Schimmer ewiger Künstlerjugend umwebte – Frau Klara Schumann. Vor ihr auf einem Notenpult lag die Handschrift des neuen Werkes, und als kleine Nebensonnen saßen ihr zur [74] Linken und Rechten der bieder gutmütige Vinzenz Lachner und der orientalisch bewegliche Komponist Jacques Rosenhain. Um diese Mittelgruppe scharten sich noch ein oder zwei Dutzend Herren und Damen, meist musikalischen Berufs. Da sah man eine Tochter der Frau Schumann, ferner die bildschöne Enkelin Felix Mendelssohns, den Cellisten Hugo Becker, den Geheimrat Wendt, Professoren des Stuttgarter Konservatoriums, Hofmusiker aus Karlsruhe. Dazwischen trippelte ein graues Männchen hin und her, bald da, bald dort in seinem geliebten Sächsisch witzige Bemerkungen hinwerfend, Richard Pohl, der älteste Parteigänger Richard Wagners, das musikalische Faktotum der Bäderstadt. Wie er sich wohl bei den, Brahminen' gefühlt haben mag? Ich erinnere mich leider nicht mehr an sein Urteil über das Konzert, das zweimal hintereinander unter Brahms' energischer Leitung gespielt wurde und dem Tondichter nebst dem rauschenden Freundesbeifall einen Orchestertusch einbrachte. Meine eigenen Aufzeichnungen aus jener Zeit verraten, daß mir das Werk ziemlich fremd blieb, und nur der Mittelsatz mit seinem innigen Melisma gleich das Herz bewegte« ...

Ähnlich wie Manz ist es, bis in das neue Jahrhundert hinein, auch andern ergangen; das ebenso großartige wie liebliche Musikstück wurde anfangs total mißverstanden oder doch keineswegs nach Gebühr gewürdigt. Selbst ein paar so bedeutender und mit Brahms nahe vertrauter Künstler wie Joachim und Hausmann blieben dem Konzert beim öffentlichen Vortrage das Letzte schuldig, und da bei Brahms das Letzte immer das Beste ist, so teilte das op. 102 das Schicksal seiner meisten Kompositionen: man bekam es nur selten und bis in die neueste Zeit hinein nicht so zu hören, wie es von seinem Schöpfer empfunden und gemeint war. Mandyczewsky hat es aus Brahms' eigenem Munde, daß er nach dem Doppelkonzert, von der ungewöhnlichen Arbeit angeregt, ein zweites Werk dieser Art begann. Er meinte, erst jetzt könne er ein solches Konzert schreiben, erst jetzt fühle er sich darin geübt. Der geringe Erfolg seiner Komposition aber schreckte ihn ab, die ausübenden Künstler griffen nicht danach, und so meinte er, man brauche kein zweites, da schon das erste niemand spielen wolle.

[75] Auf der Reise von Thun nach Baden-Baden mußte Brahms in Freiburg i. Breisgau übernachten. Er erinnerte sich, daß Ernst H. Seyffardt, der als zweiundzwanzigjähriger Jüngling 1881 von Grüters nach Wien an ihn empfohlen worden war und dort ein Semester Musik studierte, seit kurzem als Dirigent der Liedertafel in Freiburg lebte, und da er wußte, daß er den Komponisten eines ihm gewidmeten »Schicksalsgesanges« mit dem unverhofften Wiedersehen auf das angenehmste überraschen würde, so hatte er ihn mit einer Postkarte zum Frühstück ins Hotel bestellt, die sehr späte Stunde seiner abendlichen Ankunft aber verschwiegen. »Daß ich nicht erst das Frühstück des andern Tages abwartete«, berichtet der zum Professor und Leiter des Neuen Singvereins in Stuttgart Avancierte dem Verfasser, »sondern Brahms bereits am Abend vorher am Bahnhof empfing, war eigentlich selbstverständlich. Bis tief in der Nacht saßen wir noch zusammen auf der Terrasse des Zähringer Hofes. Brahms lud mich ein, mit nach Baden-Baden zu fahren und sein neues Doppelkonzert anzuhören. Ich war leider durch eine Probe in meinem Verein verhindert. Am nächsten Morgen holte ich Brahms, der um 10 Uhr weiter reisen mußte, schon vor 7 Uhr ab und geleitete ihn zunächst in das herrliche Freiburger Münster. Dasselbe, was Widmann in seinen Brahms-Erinnerungen mitteilt, ereignete sich auch hier: Brahms ging an das Weihwasserbecken, tauchte die Hand ein und schlug das Zeichen des Kreuzes, als wäre er gläubiger Katholik. Als ich mich hierüber verwunderte, erklärte er, als Protestant bei Andersgläubigen nicht störend auffallen zu wollen.« Brahms bestieg dann noch den Schloßberg und besichtigte die dort gelegene Wohnung Seyffardts. An sich unbedeutend, trägt doch die kleine Reiseepisode zur Charakteristik des guten Menschen bei, der unter allen Umständen auch immer ein guter Kollege war und sich lebhaft für jedes ihm sympathische Talent interessierte.

Die Badener Proben erwiesen sich als sehr nötig; denn Brahms nahm noch Änderungen in der Partitur vor, die er Wüllner in die Stimmen eintragen zu lassen bat. Ihm hatte er die erste Aufführung des Werkes für das erste Gürzenichkonzert zugesagt. Anstatt noch einmal in sein Schweizer Quartier zurückzukehren, fuhr er von Baden-Baden direkt nach Wien und kam[76] am 28. September in seiner neu eingerichteten Wohnung bei Frau Truxa an. Das erste war, daß die aufmerksame Hauswirtin eine kostbare rote Sammetmöbelgarnitur, mit der sie ihren vornehmen Zimmerherrn zu ehren meinte, sogleich wieder entfernen mußte, da sich Brahms, auch in dieser Beziehung der Antipode Wagners, einen solchen Luxus nicht gefallen ließ. Erst dann fühlte er sich in den alten Wänden, denen die einfache Kunst des Anstreichers zu gefälligem Äußern verholfen hatte, wieder behaglich, und es berührte ihn wohltuend, an allen Ecken und Enden zu merken, daß jetzt ein jüngerer und lebendigerer Sinn weiblicher Ordnungs- und Schönheitsliebe über dem Frieden seiner Einsamkeit waltete. Viel war er in den ihm bis zur Kölner Reise noch zugemessenen Tagen nicht zu Hause. Ein wunderbarer Nachsommer, der die rauhe Jahreszeit in den mildesten Frühling verkehren zu wollen schien, indem er die Bäume frisch er grünen ließ, erlaubte ihm, seine Mahlzeiten im Freien einzunehmen, und die blühenden Kastanien lockten ihn Tag für Tag hinaus in den Prater. Gekräftigt war sein Lebensgefühl aus den trüben Fluten der Leidenschaft aufgetaucht, und sein schöpferischer, heiter klarer Geist glaubte sich einen zweiten Frühling im Herbste versprechen zu dürfen. Daß er den vom Tode erstandenen Freund Billroth unter den Lebenden wieder begrüßen und dem begeisterten Empfange beiwohnen konnte, den die Studenten in der Universität ihrem geliebten Lehrer bereiteten, gereichte ihm zu ganz besonderer Freude.

In Köln wurde Brahms von Geheimrat Schnitzler erwartet, bei dem er, zum zweiten Male im selben Jahre, abstieg Für die genossene Gastfreundschaft bedankte er sich mit einer glänzenden Matinee, die er mit Joachim, Hausmann und dem Kölner Gürzenichquartett veranstaltete. Die in Schnitzlers Salon versammelte Gesellschaft bekam von den Thuner Kompositionen das c-moll-Trio und die Sonaten in A undF (für Violine und Violoncell) zu hören. Dies war das eigentliche, mit Rheinwein und Champagner begossene Versöhnungsfest der Freunde Joachim und Brahms, die, den treuen Hausmann in der Mitte, so recht con amore, wie in alter Zeit, miteinander musizierten. Auch bei dieser Gelegenheit zeigte sich die oben erst wieder gerühmte Fürsorge des Meisters für jüngere Komponisten im schönsten Lichte. Richard [77] v. Perger hatte ihm ein neues Streichquartett (g-moll) dediziert und die Noten ins Haus gebracht. Ohne Perger etwas zu sagen, steckte Brahms das Werk, das ihm gefiel, in den Koffer und gab es Joachim nach Berlin mit. Der ahnungslose Komponist wurde dann von dort aus mit der Nachricht überrascht, sein g-moll-Quartett sei in Joachims Quartettabenden gespielt und sehr beifällig aufgenommen worden.

Bei der imposanten Premiere im Gürzenich dirigierte Brahms nur sein neues Werk, Wüllner, auf ausdrücklichen Wunsch seines Freundes, der »ruhig zuhören wollte«, den »Gesang der Parzen« und alles andere: Mendelssohns Ouvertüre »Meeresstille und glückliche Fahrt«, das Adagio aus Spohrs neuntem Violinkonzert (Joachim), Schuberts, von Wüllner für gemischten Chor und Orchester bearbeiteten Hymnus »Gott in der Natur«, Adagio und Allegro für Violoncell (Hausmann) mit Streichorchester von Boccherini und endlich Beethovens c-moll-Symphonie. Diese festlich animierte erste Aufführung des Doppelkonzertes blieb nicht lange die einzige. Wiesbaden, Frankfurt a.M. und Basel folgten im November nach, und Brahms, der am 13. November bei Frau Schumann eintraf, um am Rhein und Main die nötigen Vorbereitungen zu treffen, kam aus dem ewigen Hin und Her auf der Eisenbahn gar nicht heraus. Klara Schumann schöpfte aus den Proben, denen sie mit ihrem Stiefbruder Woldemar Burgiel und Stockhausen beiwohnte, das Urteil: »Mir scheint die Idee, Cello und Violine als Soloinstrumente zusammen, keine ganz glückliche, und da es für die Instrumente auch nicht brillant ist, so glaube ich nicht, daß das Konzert eine Zukunft hat. Als Komposition ist es höchst interessant, geistvoll, es ist aber nirgends ein so frischer warmer Zug als in vielen andern seiner Sachen.« Ihre Ansicht war unter den Musikern damals ziemlich allgemein, und das Publikum des Frankfurter Museumskonzertes vom 18. November10 pflichtete ihr bei: der Erfolg war zweifelhaft. Hätte die Künstlerin das Konzert zwanzig Jahre später von Berber und Klengel, Bram-Eldering und Hugo Becker, oder von Eugène Ysaye und Pablo Casals hören können, so[78] würde sie sich gefreut haben, ihre Meinung durch Tatsachen widerlegt zu finden.

In Wien war Brahms noch vor der abermaligen Abreise die Ehre eines Besuches widerfahren, den ihm der Herzog von Meiningen mit Gemahlin abstattete, ohne daß sie ihn in der restaurierten Wohnung angetroffen hätten. Die Herrschaften wollten ihn persönlich einladen, den heiligen Abend bei ihnen zuzubringen, und baten sich als Christbescherung für den ersten Weihnachtstag seine leitende Mitwirkung bei einem solennen Brahms-Konzert aus. Es mochte diesem wahrhaft vornehmen Menschenpaar, ganz abgesehen von der Freude, die sie sich und dem geliebten Künstler bereiten wollten, daran gelegen sein, darzutun, daß sie ihm sein freimütiges Schreiben nicht verübelten, das er unmittelbar nach Vollendung seinesop. 102, am 11. August von Thun aus an die Freifrau von Heldburg gerichtet hatte. Es ist eines der schönsten Beweisstücke für die stolzbescheidene Künstlerseele, die in Brahms lebte, und lautet:

»Hochverehrte Frau Baronin, es ist ein besonderer Anlaß, der mich an Sie schreiben heißt. Aber ich möchte mit etwas anfangen, das ich Ihnen längst gern vertraulichst sagen wollte. Ich meine nämlich, Sie müßten mich öfter für undankbar und auch unredlich halten, und Sie haben denn auch in gewissem Sinne recht. Es ist das, wenn mir geboten wird, Ihre so große und schöne Güte und Freundlichkeit für mich genießen zu dürfen.

Aus vollem Herzen kann ich sie genießen, das haben Sie gesehen und zweifeln nicht daran. Aber ich verzichte so oft, und Sie verstehen den Grund nicht. Nun lassen Sie mich bekennen, daß ich in solchem Fall freilich nicht unredlich bin, aber auch nicht offen; die ehrliche richtige Antwort will nicht heraus, weil ich nicht gern von mir und meiner Eigenheit spreche. Das Bekenntnis ist einfach: ich brauche absolute Einsamkeit, nicht sowohl um das mir Mögliche zu leisten, sondern um nur überhaupt an meine Sache zu denken. Das liegt an meinem Naturell, es ist aber auch sonst einfach zu erklären.

Wir ›Kleinen‹ müssen nämlich früh einsehen, auf was wir traurig Verzicht zu leisten haben.

Wer nun, wie ich, Freude am Leben und an der Kunst außer sich hat, der ist nur zu geneigt, beides zu genießen – und [79] anderes zu vergessen. Es möchte auch wohl das Richtige und Gescheiteste sein. Aber, gerade jetzt, da ein neues größeres Werk fertig vor mir liegt, freue ich mich doch ein wenig seiner und muß mir sagen: ich hätte es nicht geschrieben, wenn ich mich am Rhein und in Berchtesgaden noch so schön des Lebens gefreut hätte.11

Nun bitte ich, liebe gnädige Frau, machen Sie sich womöglich einen Vers aus dem Geschwätz und lassen mich zu dem kommen, was ich schreiben soll« ... (Es folgt die Bitte, sich eines begabten jungen Meininger Landeskindes anzunehmen, das, der Sohn armer Bauersleute aus Rosa bei Wernshausen, eine Freistelle an der Berliner Hochschule für Musik erhalten hatte.) Die Meininger Weihnachtstage waren in vieler Beziehung ersprießlich für den Gefeierten, Mitfeiernden. Er erfreute sich im Theater an der »Jungfrau von Orleans« und ärgerte sich nicht allzu sehr über Henrik Ibsens »Gespenster«, die er dort zum ersten Male sah. Bei dieser Gelegenheit machte er die persönliche Bekanntschaft des Dichters. Im Zusammenhange mit dem sonnenlosen Drama und dessen im Nebelgrau auf- und untertauchenden, immer scharf vom Rampenlicht beleuchteten Figuren, hinterließ in ihm die widerspruchsvolle Individualität des großen Norwegers, der selbst etwas Gespenstisches hatte, einen so anregenden Eindruck, daß er gleich die Lücken seiner literarischen Bildung ausfüllte und alles las, was von »Ipsen«, wie er ihn damals schrieb und aussprach, zu erwischen war. Nach den mancherlei vorhergegangenen musikalischen Anstrengungen – auch an einer Dezemberreise nach Budapest hatte es nicht gefehlt – bedeutete ihm seine Mitwirkung im Meininger Mittwochkonzert geradezu ein Labsal. Das von Bülow in der allerbesten Verfassung zurückgelassene, von Fritz Steinbach auf der Höhe seiner außerordentlichen Leistungsfähigkeit erhaltene Orchester machte die Arbeit des Dirigenten zum Vergnügen. Dem mit Begeisterung zu ihm aufblickenden jungen Manne gegenüber, der das Verständnis für den geliebten Meister aus der Tiefe seiner kerngesunden musikalischen Natur hervorholte, um es jeder Regung einer zartempfindenden Psyche anzupassen, [80] konnte sich Brahms ohne Bedenken gehen lassen. Auch zu ihm hätte er, wie zu Widmann, sagen können: »Wir gefallen mir.« Oft genug gab er dem später als Meininger und Kölner Generalmusikdirektor zu verdienten Ehren gelangten Steinbach dankbar seine volle Zufriedenheit zu erkennen, wenn er wahrnahm, wie aufmerksam jener seine leisesten Winke beachtete, wie klug und findig er seinen verborgensten Intentionen nachspürte, mit welcher an Selbstaufopferung grenzender Hingebung er das Orchester zu den höchsten und stärksten Äußerungen gebändigter Kraft antrieb. Das von Bülow festgestellte und anerkannte, aber nicht allzu ängstlich beobachtete Verhältnis zwischen Legislative und Exekutive wurde von Steinbach neu reguliert. Weder lief der Vollstrecker Gefahr, als willenlose Kreatur des Gesetzgebers zu verkümmern, noch mußte dieser beständig auf der Hut sein vor Unterlegungen oder Übertreibungen seines Schöpferwillens, die den Exekutor zum Büttel, den Regenten zum Tyrannen machen. Vom gefallsüchtigen Pultvirtuosen wie vom pedantischen Taktschläger gleichweit entfernt, war Steinbach der gewissenhafte, der Person in der Sache dienende ergebene Freund. Auch als Dirigent erkannte er sein Vorbild in Brahms, der, mit dem Taktstock anfeuern und fortreißen konnte wie irgendeiner, wenn er ein ihm ergebenes Orchester und ein ihm sympathisches Publikum vor sich hatte. Auf Bülow, den Eroberer, war Steinbach, der Befestiger, gefolgt. Brahms, wie er am Weihnachtstage 1887 die Haydn-Variationen, das von d'Albert gespielte B-dur-Konzert und dieF-dur-Symphonie dem elektrisierten Auditorium vorführte, blieb ihm vor Augen und im Herzen stehen, und er wurde der treue Hüter und Berater, der begeisterte Bekenner und kundige Deuter seiner Kunst.

Nach Meiningen bestellte sich Brahms von Simrock die Sophokles-Übersetzung seines Freundes Wendt, »womöglich, schön oder überhaupt gebunden«, vermutlich, um im herzoglichen Gabentempel nicht mit leeren Händen zu erscheinen. »Es war wunderhübsch in Meiningen«, berichtete er dem Verleger. Entzückt von Weihnachtsabend, Proben, Konzert und Theater, würde er »allerlei Schönes und Lustiges davon erzählen«, wenn es nicht geschrieben werden müßte! Simrock war zufrieden, als ihm Brahms meldete, er habe sein Doppelkonzert für das Aachener Pfingstfest [81] versprochen und Henschel in London für den 16. und 21. Februar zugesagt; in Berlin werde das Stück Anfang Februar bei Bülow dran kommen, der zurzeit als »Deutscher Kapellmeister« in den beiden größten Hauptstädten des Reiches die musikalische Hegemonie ausübte und bald in Hamburg, neben der Oper, die von Hermann Wolff begründeten »Abonnementskonzerte«, bald in Berlin die von demselben rührigen Unternehmer reorganisierten Konzerte des »Philharmonischen Orchesters« leitete. Da werde Simrock dann, wie Brahms, mit einer Anspielung auf das Verhältnis zu Joachim, meint, ein »heimlicher Hörer« sein.

Von Meiningen ging der Komponist des Doppelkonzertes nach Leipzig. Er folgte dem Ruf zur Neujahrsfeier im Gewandhause nicht so froh wie sonst, da er wußte, daß das Ehepaar Herzogenberg unter den Zuhörern fehlen würde. Wie gern hätte es sich Joachim und Hausmann zur Fahrt in die Stadt ihrer musikalischen Freuden angeschlossen, wenn dies möglich gewesen wäre! Der arme Heinrich lag noch so siech, wie Brahms ihn bei seinem Septemberbesuch in der Heilanstalt Neuwittelsbach verlassen hatte, in München. Sein Gelenkrheumatismus hatte sich zu einem unheimlichen, äußerst schmerzhaften chronischen Leiden ausgewachsen und die selbst der Schonung bedürftige Frau Elisabet, welche die Nervenkraft ihres geschwächten Herzens umsonst auf die treue Pflege ihres Patienten verbrauchte, seufzte einmal übers andere: »O Humboldtstraße, o Zeitzerstraße, wie grün waren eure Blätter, und wieviel Liebes habt ihr erlebt!« ... »Ja, ja, das ist verklungen«, ruft die unglückliche Frau zu den ihr in immer weitere Ferne gerückten Freunde hinüber, »und all der frische, frohe Jugendmut von dazumal – wo ist er hin? Wir leben jetzt von Hoffnung allein, und unser täglich Brot ist Stillhalten und Entbehren. Manchmal denke ich, es kann nie wieder werden wie einst, und dann sinkt mir der Kopf auf die Hände, und die sonst brav verhaltenen Tränen rieseln herab; denn man hätte doch noch das Zeug in sich, recht froh, recht glücklich, ja recht jung zu sein, und man möchte doch nicht, noch nicht abgeschlossen haben mit aller Lieblichkeit des Lebens, den Vertrag mit der grauen Sorge noch kündigen können!«12

[82] Wieviel Unausgesprochen-Schmerzliches flutet als Tränenstrom zwischen diesen ergreifenden Zeilen ins Meer der Vergessenheit, das Freude und Leid des Menschen in seiner ewigen Tiefe begräbt! – Brahms, den alles Ungesunde, Kranke und Krankhafte abstieß, desto heftiger, je näher es ihn anging, weil er bei der ihm eigenen reizbaren Natur befürchten mußte, durch Kundgebungen seines leidenschaftlichen Gefühls und Mitgefühls das Übel noch zu verschlimmern, schwieg und setzte sich lieber dem Verdacht der Hartherzigkeit aus, als daß er nutzlos Worte verloren hätte, die ihm wehe und andern nicht wohlgetan haben würden. Weibertränen und müßigem Gerede ging er erst recht aus dem Wege: dieser Wind und Tau konnte die Saat seiner Gedanken zwar verwässern und verwehen, aber nicht befruchten. Anstatt der Trauernden Blumen zu senden, wie ihre Wiener Freundinnen, suchte er lieber ihr leerstehendes Sommerhaus, die Lieseley in Berchtesgaden, zu vermieten, und es freute ihn, als Frau von Herzogenberg auf seine Gedanken einging, mit den tüchtigen Worten: »Zu große Zartheit ist ein Luxusgefühl, das wir uns nicht gestatten dürfen; Krank sein kostet leider Gottes schon Geld genug.«

In Leipzig begegneten sich Tschaikowsky und Brahms, ohne einander näherzutreten. Vielleicht hätten sie sich leichter verständigt, wenn nicht unglücklicherweise beide so ziemlich zu derselben Zeit (1878) ihr Violinkonzert komponiert gehabt hätten, obendrein jeder in D-dur. Das Tschaikowskysche ging in der Herausgabe dem Brahmsschen voran, so daß es den Anschein gewann, Brahms habe es auf Konkurrenz abgesehen. Und das Schlimmste war, daß Hanslick das 1882 von Brodsky in Wien gespielte Konzert Tschaikowskys »übelriechende Musik« genannt hatte. Für Brahms war die persönliche Bekanntschaft mit dem begabten Schüler Anton Rubinsteins, der damals noch nicht als Komponist der »Pathétique« und der »Pique-Dame« bekannt war, sondern in Deutschland erst am Anfang seiner Berühmtheit stand, kein sonderlich wichtiges Ereignis. Was er von Tschaikowskys symphonischer Musik gesehen und gehört hatte, lief seinen künstlerischen Grundansichten meist diametral zuwider. Ein haltloses Talent, das ewig zwischen den Extremen überspitzter europäischer Bildung und asiatischer Barbarei hin- und herzuschwanken schien, konnte ihm [83] keinen Respekt abgewinnen. Der Ausgleich zwischen Geburt und Erziehung, Wollen und Können, Persönlichkeit und Konvenienz vollzog sich bei Tschaikowsky nicht im Konzertsaal, sondern auf dem Theater, dem eigentlichen Boden seiner musikalischen Begabung: er war erst recht er selbst, wenn er seine Individualität verleugnen konnte, und der Zauber der Szene sorgte für die Einheit der Stimmung, die seinen orchestralen Schöpfungen so oft fehlt.

Bezeichnender für Tschaikowsky als für Brahms ist die Schilderung der Eindrücke, die der Russe von Brahms empfangen und in seinen »Erinnerungen an Leipzig, Berlin und Hamburg« niedergelegt hat.13 Ohne darauf vorbereitet zu sein, traf er mit Brahms und Grieg im Hause des Konzertmeisters und Quartettisten Brodsky zusammen. Alle drei waren dort zum Diner eingeladen, und der höflich ein wenig früher kommende Gast platzte in die Generalprobe desc-moll-Trios hinein, das den Tag darauf öffentlich gespielt werden sollte. Der »hübsche, graue Kopf« des am Klavier sitzenden Meisters erinnerte den unfreiwilligen Störenfried an einen »seelensguten, ältlichen russischen Geistlichen«. Tschaikowsky wollte es nicht begreifen, wie »ein gelehrter Ethnograph« diesen Kopf als Typus für die germanische Rasse auswählen konnte.14 »Eine gewisse Weichheit und sympathische Rundung der Linien, ziemlich langes, dünnes graues Haar, gerade, freundliche Augen, ein dichter, graumelierter Bart, alles das erinnert weit eher an den Typus des echten Großrussen, wie man ihn besonders oft unter Personen geistlichen Standes antrifft.« Der angebliche Mißgriff des Ethnographen geht bei Tschaikowsky parallel mit der ihm unerklärlichen Schwärmerei für die Brahmssche Musik. Möge Deutschland Brahms für eine Größe allerersten Ranges halten, er habe doch auch da seine Gegner, und möge England, dank der energischen Propaganda Joachims, der sich in London großer Popularität erfreue, Brahms anerkennen – für das russische Herz habe seine Musik etwas [84] Trockenes, Kaltes, Nebelhaftes und Abstoßendes, ja, vom russischen Standpunkt aus fehle ihm jede melodische Erfindung. Die fortschreitenden Erfolge, die Brahms seit einem Jahrzehnt in Frankreich, Italien und Amerika gemacht hatte, vergißt der Schreiber zu erwähnen,15 wie ihm andrerseits nicht unbekannt geblieben sein kann, daß der russische Großfürst Konstantin ein ganz besonderer Verehrer der Brahmsschen Musik war. Es traf sich eigen, daß kaum ein Jahr nach der Entrevue mit Tschaikowsky Brahms vom Petersburger Konservatorium zum Ehrenmitglied ernannt wurde. Prompter konnte der abgünstige Russe nicht widerlegt werden.

Vom Äußern des Meisters auf das Innere seiner Kunst übergehend, bemerkt Tschaikowsky, der musikalische Gedanke werde von Brahms nie ganz ausgesprochen; kaum sei eine melodische Phrase angedeutet, so werde sie schon von allerhand harmonischen Modulationen überwuchert, als ob der Komponist es sich speziell zur Aufgabe gemacht hätte, unverständlich und tief zu sein; er irritiere geradezu das musikalische Gefühl, indem er dessen Bedürfnisse nicht befriedige, und scheue sich, in dem Tone mit uns zu reden, der zu Herzen geht. Wenn man ihn höre, frage man sich: Ist Brahms in der Tat tief, oder kokettiert er nur mit der Tiefe seiner musikalischen Erfindung, um die äußerste Armut der Phantasie zu markieren? und es dürfe schwer halten, diese Frage definitiv zu beantworten. An anderer Stelle, in dem Aufsatze über Mendelssohn, Schumann und Brahms, sucht Tschaikowsky seiner subjektiven Meinung das Gewicht einer beglaubigten Tatsache anzutäuschen. Diesmal bedient er sich keiner hypothetischen, konjektural bedingten Redeweise mehr, sondern schreibt falsch und grob apodiktisch: »Brahms hat die Hoffnungen, die Schumann[85] und nach diesem das ganze musikalische Deutschland auf ihn setzte, nicht gerechtfertigt.« Und erläuternd setzt er hinzu: »Brahms ist einer jener Komponisten geblieben, an denen die deutsche Schule so reich ist. Er schreibt fließend, gewandt, rein« – (wo bleibt der irritierende, unverständliche Tiefsinn?) – »aber ohne eine Spur selbständiger Eigenart, indem er sich in endlose Variationen klassischer Themata verliert.«Dixit.16

Die Strafe für seinen Unglauben sollte den Komponisten der »Winterträume« in Hamburg, dem nächsten Ziel seiner deutschen Triumphreise, ereilen. Dort wurde dem für männliche Schönheit sehr empfänglichen Russen bei Bernuth ein wohlgestalteter Jüngling mit einem Antinooskopfe als hoffnungsvoller Kollege vorgestellt: Gustav Jenner aus Kiel. Sie hätten einander schon in Leipzig begegnen können. Denn Jenner war, von Klaus Groth dazu ermuntert und bei Brahms angemeldet, dorthin gekommen, um diesem seine Kompositionsversuche vorzulegen und sich Rats von ihm zu erholen. Brahms hatte ihn erst zu einem, nach dem Kammermusikabend mit Leipziger Musikern und Musikfreunden im Wirtshause veranstalteten Konvivium, das bis in die vierte Morgenstunde hinein währte, und dann auf 7 Uhr früh in sein Hotelzimmer zum Frühstück eingeladen. Dort machte er ihm in aller Behaglichkeit, an der Hand seiner Notenmanuskripte den Standpunkt grausam klar. »Schade um das schöne kleine Gedicht«, sagte er bei einem etwas lang geratenen Chor, und die ihm vorgelegten Frauenchöre entlockten ihm die wenig tröstliche Versicherung: »So etwas ist sehr schwer zu machen.« Von dem langsamen Satze eines Trios behauptete er: »Ein so langes Adagio ist das Schwerste«, und nach Durchsicht eines von Kieler Freunden als originell gepriesenen Scherzos mußte ihm der aus allen Himmeln gefallene Autor versprechen, »so etwas nicht wieder zu schreiben.« Sein negierendes Urteil aber ergänzte Brahms auf das Wohlmeinendste und Eingehendste mit positiven Winken, Handgriffen, Verbesserungen, und trotz der unbarmherzig harten Beurteilung wurde der abgekühlte Hitzkopf [86] durch das vertrauenerweckende Wohlwollen des Beurteilers sanft und gelinde wieder erwärmt. »Zunächst suchen Sie sich einen Lehrer«, riet Brahms, »der Sie in strengem Kontrapunkt unterrichtet: die besten findet man unter den alten Kantoren auf den Dörfern; er braucht gar nicht so berühmt zu sein wie Herr X.« (er nannte einen bekannten Namen), »es ist unbedingt nötig, daß man die Welt eine gute Zeitlang durch diese Brille sieht. Da werden Sie für einige Jahre genug zu tun haben. Aber schreiben Sie mir.«

Damit war Jenner beschieden und entlassen worden. In welcher Verfassung er nach Hause reiste und nach Hamburg gekommen war, läßt sich leicht denken. Auch ein Geringerer als Tschaikowsky würde mit tröstendem Zuspruch und aufmunternder Anerkennung das Herz des Gedrückten gewonnen, das Haupt des Gebeugten wieder aufgerichtet haben. Die vornehme, elegante Erscheinung des gefeierten fremden Meisters, die bezaubernde Anmut seines weltmännischen Benehmens und sein liebenswürdiges Entgegenkommen zogen den scheuen Jüngling mächtig an, und vertrauensvoll zeigte er ihm dieselben Arbeiten, die von Brahms verworfen worden waren. Aber merkwürdig, während Tschaikowsky alles tat, um die durch Brahms befestigte Überzeugung von deren Wertlosigkeit und Unzulänglichkeit wankend zu machen, wurde Jenner immer inniger davon durchdrungen, daß er in Leipzig die Wahrheit erfahren hatte. Es war ihm sehr lehrreich, zu sehen, wie es Tschaikowsky bei seinem Urteil auf so ganz andere Dinge ankam als Brahms: »Er sprach viel mehr als Brahms, aber in weit unbestimmteren Ausdrücken. Es war viel von schöner Stimmung die Rede und allgemeineren Dingen, die sich alle mehr auf den Charakter des vorliegenden Musikstückes bezogen.« Jenner verbrachte mit Tschaikowsky allein fast einen ganzen Tag. Von der halben Stunde bei Brahms aber hatte er mehr gehabt. Sobald er von diesem zu reden anfing, merkte er, daß es Tschaikowsky unbehaglich wurde, und ebenso fühlte er, daß dessen Urteil ihn nicht förderte, daß es völlig unfruchtbar für ihn blieb, daß er nichts daraus lernen konnte. Als ihn daher Tschaikowsky »etwas unvermittelt« aufforderte, mit ihm nach Petersburg zu gehen, widerstand er dem Versucher, zu dessen großer Verblüffung; er schlug den Weg ein, den sein Gewissen ihm vorschrieb, [87] und dieser Weg führte – zu Brahms. Tschaikowsky hatte das Nachsehen. Das ungemein fesselnde, schon früher manchmal von uns angezogene kleine Buch, in welchem Gustav Jenner seine »Studien und Erlebnisse« mit und bei Brahms ausführlich erzählt, ist in hohem Grade ehrenvoll für beide Teile. Hier hat, einmal umgekehrt, der Schüler dem Lehrer das beste Zeugnis ausgestellt.17

[88] Das c-moll-Trio und die andern in Thun komponierten Kammermusikstücke erschienen, wie schon bemerkt, noch 1887 bei Simrock; nur die dritte, auch im Sommer 1886 entstandene Violinsonate wurde, des Zerwürfnisses mit Bülow oder anderer Gründe wegen, noch zurückgehalten.

Gleichzeitig kam ein »Thematisches Verzeichnis der bisher im Druck erschienenen Werke von Johannes Brahms« heraus, über welches lange zwischen Verleger und Autor hin und her korrespondiert worden war. Von der richtigen Erwägung ausgehend, daß ein solcher umfassender Katalog, der nicht bloß buchhändlerische [89] Reklamezwecke verfolgt, im Publikum sehr viel zur Kenntnis und demgemäß allerdings auch zur Verbreitung der Brahmsschen Werke beitragen würde, wenn er zugleich dem Musikforscher als zuverlässiges Nachschlagebuch diente, betrieb Fritz Simrock sein Vorhaben mit aller möglichen Energie und steckte sich, als er bei dem, diesem schönen Unternehmen anfangs gänzlich abgeneigten Brahms auf passiven Widerstand stieß, immer wieder hinter Hanslick.

Noch im August des Jahres sprach sich Brahms zu Wendt ziemlich verdrossen und geärgert über die Angelegenheit aus, in der mancher andere Komponist einen ungetrübten Quell andauernden Vergnügens gefunden hätte. Seit Jahren habe er sich gesträubt und die Herausgabe zu verhindern gewußt, als nun aber die Opuszahl 100 endlich erreicht war, sei an kein Zurückhalten mehr zu denken gewesen. Seiner Ansicht nach schicke sich ein solcher Katalog nicht, solange der Komponist noch lebe, und wenn er sich jetzt nicht kurz entschlösse, mit Tode abzugehen, so werde ihm natürlich von aller Welt nachgesagt werden, er habe es so haben wollen. Wenigstens sei der gröbste Unsinn von ihm verhindert worden dadurch, daß er das von Robert Keller angefertigte Manuskript auf das Drittel reduzierte. Simrocks musikalischer Beirat, Arrangeur und Korrektor, ein übrigens brauchbarer und tüchtiger Mann, habe, wo Variationen vorkommen, die Anfänge immer ausgeschrieben, außerdem noch jedes Werk mit einem Kommentar begleitet. Zum Glück habe er, Brahms, das alles noch streichen können. Keller sei sehr empfindlich gewesen, um so empfindlicher, als er auch materielle Einbuße zu erleiden fürchtete. Simrock werde glauben, seine Arbeit tauge nichts, und es ihn entgelten lassen. Da habe er, Brahms, gleich an Simrock geschrieben und den, wie immer, anständig gefunden. Der Katalog sei Keller so honoriert worden, als wäre alles geblieben, wie es war.

»Eiligst ein paar Worte über den Katalogplan«, schreibt Brahms am 16. Juni 1885 an Simrock, »die ich aber vollinhaltlich auch Herrn Keller mitzuteilen bitte, da ich ihm längst Nachricht deswegen schuldig bin. Also, ich finde die ganze Geschichte zwar unsinnig und überflüssig, kann aber doch um so weniger dagegen sagen, als es ja schon zwei Kataloge gibt. Gescheiter [90] finde ich es schon, wenn Sie sich begnügten, ein Verzeichnis der ›empfehlenswerten Werke‹ zu veröffentlichen! Das wäre so eine kleine hübsche billige Annonce für Senff und Fritzsch! Niedlich wäre auch eine Anthologie von Gedichten und Dichtern nach meiner Auswahl! Nun aber, damit ich auch was Positives sage: ich bin durchaus gegen die ›historischen Daten‹, die Sie und Herr Keller beabsichtigen. Ich finde sie nicht bloß unnötig, sondern auch ungehörig. Es sieht schändlich eitel meinerseits aus, und daß ich nicht dazu mithelfe – und das nicht einmal ordentlich kann, glaubt doch niemand.

Also die lassen Sie ja weg. Und dann widersteht mir sehr der Gedanke, daß der Katalog mit op. 100 erscheinen soll. Das sieht aus wie ein Jubiläum, und Sie werden auch noch zur Einsicht kommen, daß dazu kein Anlaß vorhanden. Also lassen Sie ihn früher erscheinen, bei den nächsten ein, zwei Opera, die ich vielleicht noch in alten Schubladen finde. Denn daß ich wohlsituierter Mann noch arbeite, glauben Sie doch nicht? Vielleicht zeigen Sie Freund Hanslick diesen Zettel und lassen sich von ihm sagen, daß ich recht habe ...«

Der mit Selbstironie, aber auch mit Hohn gegen den Verlag und dessen Usancen geladene Brief bedarf keines Kommentars; nur sei daran erinnert, daß Senff und Fritzsch als die Herausgeber der »Signale« und des »Musikalischen Wochenblattes« zitiert sind, in denen Simrock die »empfehlenswerten Werke« seines Verlages möglichst kurz zu inserieren pflegte. Hanslick aber stellte sich auf Simrocks Seite, als er Brahms erklärte, daß, wenn Simrock unter den »historischen Daten« die Jahreszahlen verstehe (nicht etwa auch die Damen, an welche Brahms bei seinen Kompositionen gedacht habe) er, Hanslick, ganz seiner Meinung sei. Er gestehe, daß er das Fehlen der Jahreszahlen im Schumann- und Mendelssohn-Kataloge schwer vermisse und Simrocks Idee für eine notwendige, von jedem Musiker ersehnte Reform in den thematischen Katalogen betrachte, »Du solltest ihn nicht davon abhalten wollen, – Mit- und Nachwelt bitten Dich darum«.

Ohne das begütigende Zureden Hanslicks hätten wir bei Lebzeiten Brahms' gewiß das thematische Verzeichnis seiner Kompositionen nicht erhalten, das ein unentbehrliches Hand- und Nachschlagebuch [91] geworden ist, mögen auch einige Irrtümer darin unterlaufen. Diese aber würden eher vermehrt als vermindert worden sein, wenn Brahms seine verlegene Scheu überwunden und dem Verfasser des Katalogs nachgeholfen hätte. Er war der letzte, der von seinen Werken und seinem Leben zuverlässigen Bescheid zu geben wußte. Wenn er, der liebevollste und zärtlichste Sohn, nicht einmal die Geburts- und Todestage seiner Eltern in Erinnerung behielt, wie sollte er wissen, wann und wo er dies und jenes komponiert hatte, in welchem Jahre dies und jenes seiner Werke erschienen war? An guten Vorsätzen, seinem schlechten Gedächtnisse durch Notizen aufzuhelfen, fehlte es ihm ja nicht, wohl aber an Lust und Kraft, sie konsequent durchzuführen. Ein erst ziemlich spät in Wien begonnenes, bis 1851 zurückgreifendes Verzeichnis seiner Kompositionen fußt offenbar auf früheren Vermerken, zeigt aber klaffende Lücken und bricht 1879 ab. In seinen Notizkalendern kommen vielerlei zweifellos genaue Daten vor. Eine Aufzeichnung aus dem Jahre 1886 – um ein Beispiel zu geben – lautet folgendermaßen:

»Comp. August: Lingg ›Immer leiser‹ cis m

Flemming ›Und gleichwohl‹ A dur

Lemcke ›Verrat‹ h m

Groth ›Wie Melodien‹ A d

Groth ›Im Herbst‹ s. Chor a moll

Violoncellsonate F d

Trio C moll

Violinsonaten in D moll u. Adur«

Ist das wortwörtlich zu nehmen? Vier Lieder und ein Chorstück, drei Sonaten und ein Trio wären fast zuviel für die Ernte eines Sommers, und nun sollen sie gar der Ertrag eines einzigen Monats sein? Selbst als reine Schreibarbeit bedeuteten die neun Kompositionen eine beträchtliche Leistung. Möglicherweise waren sie das auch in jenem August, und besteht das Gleichnis der Ernte insofern zu recht, als der Erntemonat die Frühlingssaat und Sommerreise nur zum Schnitt brachte. Wie dem auch sei, streng historische, gesetzmäßige Beweiskraft hat die Notiz nicht.

Simrock gab seinem ungehaltenen Autor, der sich immer wieder über die zwecklosen Weitläufigkeiten des Kataloges ereiferte, [92] in vielen Stücken nach. Die Daten wurden auf das äußerste reduziert, Wiederholungen und Anmerkungen beseitigt. Nur den kostbaren englischen Text zu opfern konnte er sich nicht entschließen. Er wußte wohl, warum, und Brahms wußte es auch. Simrock hörte lächelnd und nur mit halbem Ohre hin, wenn Brahms ihm zuschrie: »Das deutsche Lied, das ich komponiere, hat mit der englischen Übersetzung absolut nichts zu tun, diese wird ihm nur des Vertriebes wegen nachträglich vom Verleger aufgepackt – da ist weiter kein Wort zu sagen!« Dafür verdarb Brahms dem Verleger den Jubiläumsspaß, der ihm keinen machte, und schloß die Reihe seiner Werke im Buche, anstatt mit 100, mit 101 ab. Auch für sein Porträt als Titelbild der Sammlung, das eine Überraschung sein sollte, war er nicht zu haben. Er merkte die Falle, die Simrock in der Schweiz für ihn aufgestellt hatte; der Unglücksmaler von 1884 war nach Gurnigelbad beordert, wo die Familie Simrock die Ferien verbrachte, und Brahms, der davon hörte, lehnte standhaft jede Einladung ab, weil er besorgte, die Nase könnte ihm hinterrücks aus dem Gesicht gestohlen werden. Maler Enke mußte unverrichteter Sache, wie von Mürzzuschlag, so von Gurnigelbad abziehen.18

Hanslick, der dem Brahms-Katalog eine orientierende, liebevoll auf die Sache eingehende Besprechung in der »Neuen fr. Presse« widmete,19 überging ein allerdings ziemlich naheliegendes Moment mit Stillschweigen. Als allgemein zugängliches unwiderlegliches Zeugnis einer niemals zuvor dagewesenen künstlerischen Selbstkritik, sicherte dieses Repertorium guter Werke dem Autor den Einlaß zur Unsterblichkeit. Und eben dieses anschauliche Buch, welches zum ersten Male einen umfassenden Überblick über die mannigfaltige Fälle eines wahrhaft großartigen, den höchsten Zielen der Menschheit unbeirrt zugewendeten Schaffens erlaubte, war der Höllenzwinger, vor dem alle unsauberen Geister heulend abfahren mußten; kein Teufel konnte daran rühren. Den Kleingläubigen aber fiel es wie Schuppen von den Augen, so daß sie die Herrlichkeit des Meisters im vollen Glanze seiner Glorie erkannten. [93] Hanslick hatte leicht prophezeien, von Brahms dürfe die Welt noch viel erwarten. Denn er konnte sich rühmen, einiges, was über die Schlußnummer des Kataloges hinausreichte, bereits kennen gelernt zu haben. »Gewiß, der zweite Teil des ›Thematischen Kataloges‹ wird nicht weniger lieblich anheben, wie der erste geendet hat.« Der Kritiker als Prophet sollte recht behalten.

Um jene Zeit hatten die Damen einiger mit Brahms befreundeten Herren in Wien ein Kaffeekränzchen eingerichtet, das sie, um die Einfachheit ihres geselligen Vergnügens zu bezeichnen, »Kipfeljause« nannten. Das Kränzchen wanderte von Haus zu Haus in der Runde, die Herren holten öfters ihre Frauen ab, und Brahms, der sich ihnen anschloß, sagte eines Tages scherzend zu Frau Marie Brüll: »Na ja, die Kuchen und die Rosinen gönnen Sie uns Männern nicht. Unsereins darf sich nur sehnsüchtig die Finger schlecken.« Daraufhin wurden die Herren mit Brahms von den Damen feierlich zur Teilnahme eingeladen, Gustav Walter und seine Tochter Minna kamen hinzu, und es bildete sich, wie von selbst, ein Soloquartett sangeskundiger, geübter und treffsicherer Stimmen, das der Kipfeljause mit den musikalischen Weihen eine idealere Richtung gab. Minna Walters hoher, von ihrem Vater ausgebildeter lyrischer Sopran paßte vorteilhaft zu dem vollen weichen Alt der Frau Hermine Schwarz, der Schwester Ignaz Brülls, Walter sang den Tenor, und den Baß stellte der Verfasser aus Eigenem bei. Brahms und Brüll begleiteten abwechselnd oder zusammen auf dem Klavier, und wir sangen alles, was uns vorgelegt wurde, flott a vista. Außer den einschlägigen Kompositionen von Brahms kamen auch Vokalquartette, Duette und Lieder von Goldmark, Brüll u.a. an die Reihe, und an das Nachmittagskonzert schloß sich manchmal eine ebenso zwanglose Abendgesellschaft, an der die Komponisten, die Sänger und deren Frauen teilnahmen. Brahms war dabei der Unermüdlichste und Eifrigste aller, und wenn die Kipfeljausen mit den Jahren wieder eingestellt wurden, so kam es nur daher, daß ihnen der Stoff ausging, der musikalische natürlich; denn an den rein materiellen Genüssen fanden die verwöhnten Damen keinen rechten Geschmack mehr. »Als das Herrlichste des vielen Herrlichen«, schreibt Frau Marie Brüll an Frau Julie Kalbeck, »ist mir in Erinnerung geblieben: [94] die erste Aufführung der ›Zigeunerlieder‹. Und das war bei uns. Ich höre es noch: ›Schönstes Städtchen in Alföld ist Ketschkemet‹ und ›Täusch mich nicht‹. Ich höre Walters warmen Ton, Minnas helle Höhe, Herminens dunklen Alt und die schöne volle Stimme Ihres Mannes, der, blond und lustig, mit seinem Riesenzeigefinger taktierte. Brahms aber stand, blauäugig und prachtvoll, vor dem Quartett und hatte seine Freude an den Sängern und an sich. Letzteres hat er sich ja nicht so leicht gegönnt Auf einmal rannte er, wie aus der Kanone geschossen, in unser Kinderzimmer, zog unser nettes, seines, bescheidenes Fräulein Witzl heraus und brachte sie ins Musikzimmer. Sie mußte sich setzen und als ›Urheberin‹ der Zigeunerlieder die Quartette anhören. Fräulein Witzl, eine gebürtige Ungarin, hatte nämlich Herrn Conrat, in dessen Hause sie gewesen war, auf die Originale der Lieder aufmerksam gemacht, sie aus dem Ungarischen ins Deutsche übersetzt, und Herr Conrat bosselte dann daraus die Verse. Das hatte ich Brahms erzählt, und es ist so echt Brahms gewesen, daran zu denken und dem bescheidenen Mädchen die Ehrung zu bereiten.«

Als wir die neue Liederreihe – Brahms hatte sie nach einem Budapester Winterausfluge in Wien niedergeschrieben – bei Walter wiederholten, sang Frau Karoline Gomperz-Bettelheim den Alt. Hanslick, der gegenwärtig war, scherzte mit einem auf mich gerichteten Blick: »So wird die Kritik zwar nicht mundtot, aber doch unschädlich gemacht.« Wieder und immer wieder mußten wir die Lieder singen. Brahms war zu frieden, und Hanslick entzückt. Der Enthusiasmus des Kritikers fand neue Nahrung an dem großen Musikabend, den Billroth im März bei sich veranstaltete. Hier wurden zwar die noch nicht öffentlich in Wien gesungenen »Zigeunerlieder« von der glänzenden Gesellschaft mit Jubel begrüßt, die »Pièce de résistance«, aber, welche zugleich die höchste musikalische »primeur« vorstellte – ganz im Sinne des nun wieder resolut auf großem Fuße weiterlebenden freigebigen Hausherrn – war nur halb nach dem Geschmacke des Meisters, der kein Freund von derartigen, nach Sensation schmeckenden, französisch abgestempelten Soiree-Dingen war. Billroth wußte es; aber er konnte sich hier darauf berufen, daß die dreiunddreißig Personen, [95] die er zusammengebeten hatte, Künstler und Kunstfreunde wirklich »alle mit Feuereifer dabei waren«. Brahms fand an der frisch entstandenen Liederreihe, die sich eben erst zum Zyklus abgerundet hatte, noch mancherlei auszusetzen, und darum erwiderte er dem Freunde auf sein Befragen, ob er noch andere wisse, die er einladen könnte: »Wenn mir irgendwas oder -wer einfällt, werde ich es melden – nur für die Zigeuner nützt das nichts mehr, und sie scheinen mir doch recht unpassend für Deinen schönen Raum und den schönen Kreis darin!«

Unter den Anwesenden befanden sich auch die Schwestern Spies. Hermine, die bald darauf aus Wiesbaden an Frau Fellinger schrieb, widmete den Wiener Tagen ein warmes Gedenken: »Wie lieb ist er (Brahms) wieder gewesen!... Wenn ich ihm nur einmal sagen könnte, wie glücklich es mich macht, daß er so gut gegen mich ist; die Courage fehlt einem halt immer, wenn man ihn sieht ....« Hatte sie bereits bemerkt, daß Brahms sich weniger leidenschaftlich für sie interessierte?

Die Zigeunerlieder lagen Hanslick in den Ohren, als er der lieblichen Fortsetzung des thematischen Kataloges das Wort redete. Von Frau Brüll haben wir bereits erfahren, wie Hugo Conrat, deren Textdichter, zu ihnen kam. Ihre Originale finden sich in einer größeren Sammlung ungarischer Nationallieder, aus der Conrat, ein musik- und poesieliebender Wiener Kaufmann, mit Hilfe seines sprachkundigen Kinderfräuleins sie herausnahm, um die Worte, nicht immer glücklich, den fremden, oft sehr eigenwillig zäsurierten und rhythmisierten Melodien anzupassen. Er legte seine Arbeit dem Meister der »Ungarischen Tänze« zur Begutachtung vor. Brahms fand Gefallen an der Sache und Person des Übersetzers, so daß er ihm, nachdem er sich die Texte zur eigenen Komposition ausgebeten hatte, seinen Gegenbesuch im Geschäft machte, wobei er den Wunsch äußerte, sein Heim kennen zu lernen. Hugo Conrat war der Abkömmling eines Breslauer Handelshauses, von dessen reichbegabten Söhnen jeder einen anderen Familiennamen führte, mit Ausnahme Ferdinands, des ältesten und berühmtesten, der als schriftstellernder Gelehrter den echten und guten alten Namen Cohn in der Naturwissenschaft zu Ehren brachte. Ferdinand Cohn, der Autor der »Pflanze«, [96] fällt heute noch voller ins Gehör als Hugo Conrat oder Oskar Justinus, obwohl Bruder Oskar seinerzeit ein beliebter Lustspieldichter und Humorist war.

Brahms und dessen Freunde verkehrten in der Folge gern in dem gastfreien, von drei aufgeweckten munteren Backfischen belebten Hause in der Walfischgasse. Eine kluge, unterhaltende Frau stand dem Hauswesen mit heiterer Gelassenheit vor, und Brahms verplauderte manche Stunde mit ihr beim schwarzen Kaffee. Ilse, die älteste der Töchter, wurde die Schülerin des belgischen Bildhauers van der Stappen. Das sinnige, menschlich warme und rührende Brahms-Monument auf dem Wiener Zentralfriedhofe, das den Meister in musikalische Lektüre vertieft sehen läßt, gehört zu den Werken ihres gefälligen Meißels. Die förmlich klingende und singende Gruppe des siedelnden Zigeuners mit dem verliebt zu ihm aufblickenden Mädchen, welche Brahms auf dem Tisch in der Mitte seines Schlafzimmers stehen hatte, kann für das Denkmal an die Anfänge der Freundschaft gelten, die von den »Zigeunerliedern« ausging.

Unter den fünfundzwanzig Gedichten der Conratschen Kollektion hat wieder Brahms die engere Auswahl jener elf Lieder getroffen, die er zur Komposition bestimmte, um sie zu dem Zyklus zusammen zu schließen, wie er uns in op. 103 vorliegt. Schon der Umstand, daß er mit diesen elf noch vier andere abgesondert notierte, die er, mit zwei Liedern nach Kuglerschen Texten vereint, 1891 als »Sechs Quartette für Sopran, Alt, Tenor und Baß mit Pianoforte« edierte, beweist, daß er den Zyklus als Ganzes betrachtet wissen wollte, wenn er auch, aus Opportunitätsgründen, bei der von ihm selbst ausgeführten Bearbeitung des Opus für eine Singstimme (1889) die Nummern 8 bis 10 wegließ.20 Man könnte daher, wie Hanslick, sich verführen lassen, die »Zigeunerlieder« einen »kleinen Roman« zu nennen, »dessen Begebenheiten uns nicht erzählt, dessen Personen uns nicht genannt werden, und [97] den wir dennoch prächtig verstehen und nie wieder vergessen«.21 Je kleiner nun der Roman wäre, d.h. je mehr er zur Novelle einschrumpfte, desto strikter müßte er auf seinen Mittelpunkt bezogen werden, er könnte den Helden nicht so leicht entbehren wie das breite, ganze Familien, Geschlechter und Völker besingende Epos. Nicht einer, sondern elf, oder, falls man die Reihe in enger zusammengehörige Gruppen teilen wollte, sieben solche kleine Romane ließen sich konstruieren. Nein, diese Lieder mehrerer Liebenden haben mit der erzählenden Dichtung nichts zu schaffen, es sind lyrische Rhapsodien, und das Band, welches sie umschlingt, ist nicht die Poesie, sondern die Musik. Und wie der griechische Rhapsode der Zusammenfüger verschiedener Gesänge war, so ist der an seiner Stelle bei Brahms auftretende Vorsänger der Liederwähler, Sammler und Leiter, der seinen Zuhörern einen zierlich geflochtenen Volksliederstrauß darbietet. Zugleich erkennen wir in ihm den auf vokales Gebiet versetzten tonangebenden Solo- und Vorgeiger der Zigeunerkapellen wieder. Dem Primas ist alles erlaubt; er darf phantasieren, zwingt die Mitspieler durch seine wunderlichen Kadenzen zu den tollsten Modulationen und bestimmt den Wechsel des Tempos wie der Tonart; nur der Zimbalist korrigiert und meistert ihn, wie der am Klavier sitzende Akkompagnist die Stimmen lenkt und für die Einheit und Logik der Harmonie Sorge trägt.

Die künstlerische Verwendung dieses Musters gibt den »Zigeunerliedern« eine ungemeine Freiheit der Bewegung und bringt stellenweise den täuschenden Eindruck der Improvisation hervor. Sie bildet, neben dem Rhythmus, das Hauptmerkmal, welches die ungarischen von den deutschen gesungenen Tanzquartetten unterscheidet, deren derberes Seitenstück sie sind. Die »Zigeunerlieder« stehen ungefähr in dem gleichen Verhältnis zur Musik der Magyaren wie die »Liebeslieder« zum deutschen Walzer. Denn wie der deutsche, und speziell der Wiener Walzer der schöpferische Boden jener gesungenen Tanzweisen ist, so erkennen wir im Csardas die natürliche Basis der »Zigeunerlieder«. Beiden Werken gemein ist die glühende Sinnlichkeit, reizende Frische, leuchtende Farbe und [98] belebende Kraft ihrer Melodien, wenn gleich in der neuen Volksliederreihe der den Zigeunern, wie allen Naturvölkern eigene melancholische Zug nicht fehlen durfte. Mehr mit dem Text als mit der Musik am Volke hängend, geben ihre Weisen doch ein ziemlich treues Bild jener Denk- und Gefühlsart, welche bei den Magyaren heimisch ist. Wer die »Zigeunerlieder« in einem Atem mit den von fremden Originalen abgeleiteten »Ungarischen Tänzen« nennen wollte, würde sich eines verfänglichen Irrtums schuldig machen und mit der Tendenz des Komponisten den Charakter seiner Kompositionen vollständig verkennen. Während nämlich, um es kurz zu sagen, bei der Bearbeitung von originalen Zigeunerweisen (den »Ungarischen Tänzen«) die Natur zur Kunst strebt, sucht bei der nachahmenden Erfindung solcher Weisen (den »Zigeunerliedern«) die Kunst wieder Natur zu werden. In beiden Fällen sind Kunst und Natur als gleichberechtigte Mächte am Werke, sie scheinen sich nicht mehr zu fliehen, wie Goethe in seinem Sonett sagt, sondern haben sich bereits gefunden und wechseln nur die Plätze.

Auch hier ließe sich darüber streiten, ob Magyarisch und Zigeunerisch, zwei an sich grundverschiedene Begriffe, wenigstens in der Musik des Pußtalandes, dasselbe seien. Brahms hat nicht einmal »alla Zingarese« komponiert, da er dem Übersetzer folgte, anstatt auf die Originale zurückzugreifen. Hugo Conrat, der sich die Arbeit nicht erschweren wollte, hielt vor dem Konflikt zwischen Wort- und Tonakzent, die Klippe für jeden gewissenhaften Übersetzer, die Augen geschlossen. Sein leichter Nachen trug ihn glatt über die Melodienzacken hinweg, an welchen ein Schiff mit größerem Tiefgang gescheitert wäre. Das Ende des ersten Liedes lautet im ungarischen Original:

Conrat legte den Vers unter:

Brahms aber stellte den verkürzten trochäischen Senarius, der einen halben Fuß verlor, wieder her, indem er nach seiner Melodie sang:

[99] Um wieviel besser schmiegt sich die deutsche Musik den Worten an, gegen welche sich die fremde Melodie aufbäumt, der sie doch vom Übersetzer eigens unterlegt worden sind! Würde das ungarische Volkslied auf das Conratsche Deutsch gesungen, so klänge es, als ob Poesie und Musik radebrächen. Die zuckende Betonung des Originals aber, die gegen den Takt von der kurzen ersten, schnell auf die lange zweite Note fortspringt, gehört zu den charakteristischen Eigenheiten des ungarischen Nationalmelos und also, streng genommen, auch zu imitierenden Weisen, die sich »Zigeunerlieder« nennen. Johann Strauß glaubte sie in seinem »Zigeunerbaron« und »Ritter Pasman« nicht entbehren zu können, mit um so größerem Recht, als er sich ihrer ganz genial bediente. Brahms langte mit andern, ihm geläufigeren Behelfen aus. Er durfte ruhig seinem sicheren Schicklichkeitsgefühl vertrauen. Auch uns gilt der leise Zauber exotischen Duftes, den er über die Lieder hingoß, noch höher als die sklavische Nachahmung fremder Idiome, die gerade bei ihm vielleicht diesseits und jenseits der Leitha als grobe Unmanieren empfunden worden wären. Weder kommt die erwähnte Taktverschiebung noch die sonst so häufige und beliebte verschnörkelte Kadenz mit umgekehrtem Doppelschlag vor. Nur im zweiten Liede der Reihe (»Hochgetürmte Rimaflut«) und deren mit ihr korrespondierenden letzten Nummer (»Rote Abendwolken ziehn«) erscheint halbverhüllt eines der nationalen Kennzeichen. Rhythmisch verlängert wird es in die Melodie einbezogen, das erstemal:

das letztemal:

Dort stellt der Chor (das Quartett) gleichsam das Nationale des »ungetreuen Mägdeleins« fest, dessen Lied die Zigeunerkapelle [100] spielt, hier winkt der Vorsänger noch einmal am Ende des Liedes bedeutungsvoll zum jenseitigen Ufer hinüber, wo das »süße Liebchen« wohnt.

In denselben, von Conrat und Nagy Zolltán bei Rozsavölgy in Budapest herausgegebenen »Ungarischen Liebesliedern« folgen jene beiden Nummern aufeinander; sie stehen augenscheinlich in demselben musikalischen Verwandtschaftsverhältnis wie bei Brahms. Auch andere, noch deutlicher hervorspringende Berührungspunkte finden sich, welche beweisen, daß Brahms nicht bloß die Texte, unabhängig von ihren Melodien, gekannt hat. Es läßt sich z.B. schwer denken, daß die Melodie: