VIII.

Ziemlich spät traf Brahms 1894 zum Sommeraufenthalt in Ischl ein. Die letzten Vorbereitungen zur Herausgabe seiner Volkslieder hielten ihn länger als gewöhnlich an Studierzimmer und Bibliothek gefesselt. Einer verlockenden Einladung des Herzogs von Meiningen nach Villa Carlotta hatte er aus demselben Grunde widerstanden Zwar brauche er, wie er der Baronin Heldburg artig schreibt, eine besondere und besonders schöne Gelegenheit zum dolce far niente nicht, da er überhaupt nichts anderes treibe; er wünsche sich nur noch recht viele und behagliche Zeit, es weiter treiben zu können. »Es ist gar so viel Schönes, das dazu gehört, oder das ich dazu rechne – so auch die Arbeit, die ich jetzt in Ordnung bringen soll, und die die erste gescheite ist, die ich veröffentliche! (Etwas spät, denken Sie!) Aber, säße ich mit Ihnen hinter der herrlichen Tannen- und Rosenwand, so erzählte ich gern mehr davon. So sage ich nur, daß es eine Sammlung alter schöner deutscher Lieder ist, und daß ich zwischen meinen Büchern sitzen bleiben muß, um Texte zu vergleichen und zu ordnen, und was sonst ist.

Mühlfeld wird sich sehr freuen, wenn ich ihm heute mittag sagen kann, daß ich nicht bloß mich, sondern auch ihn Seiner Hoheit und Ihnen empfohlen habe. Es sind noch gar nicht viel Stunden, daß ich ihn verlassen habe, nach einer sehr schönen und sehr schön musikalischen Gesellschaft. Die überaus große Güte und Liebenswürdigkeit Seiner Hoheit gegen ihn erfreut nicht nur ihn, sondern auch sehr viele und nette Menschen hier. Nun grüßen Sie aber die Azaleen, die Glühwürmer, die Nachtigallen – es ist eigentlich gar nicht so großer Unterschied, ob man dort ist oder daran denkt!? ...« Diese Zeilen führen uns mitten in den [349] Wiener Mai von 1894, der in seiner ersten Hälfte wie ein großes Musikfest in der Runde bei den Familien Fellinger, Franz und Wittgenstein herumlief. Besuche von dem mit Urlaub und Viatikum ausgestatteten Mühlfeld und Hausmann wurden dazu benutzt, die Festgäste identifizierten sich mit den Festgebern, die Musiksäle der vornehmen Bürgerhäuser öffneten sich ihren Freunden, und im Prater erholte man sich von Konzerten, die den Mitwirkenden ein Vergnügen und den Zuhörern eine Wonne waren. Brahms rief »Fräulein Klarinette« zur Königin des Festes aus und wußte vor lauter Seligkeit gar nicht, was er dem verehrten Mühlfeld zuliebe tun sollte. »Einen förmlichen Schwärmbrief müßte ich schreiben, wollte ich Ihnen einen Begriff davon machen, wie man ihn hier verhätschelt und ganz eigentlich ins Herz geschlossen hat«, berichtet er weiter nach dem Comersee, und auf eine Aufforderung, den Verfasser in Böslan zu besuchen, wo ich mich von den Folgen eines winterlichen Katarrhs erholte, antwortete er lustig: »Ihre schöne Einsamkeit kann ich leider nicht mitgenießen. Robert Hausmann mit Cello an einem Arm, Mühlfeld mit Frau und Klarinette am andern, schlendre ich zwischen Csarda, Quintett, Damenkapelle, Trio und Wasser-Karussell ganz vergnügt hin und her. Ihre Einsamkeit muß Ihnen sehr gefallen, wenn Sie nicht beneiden sollen Ihren sehr zerstreuten, aber herzlich grüßenden J. Br.«

Es wurde früh, mittags und abends musiziert. Frau Röger-Soldat und Marie Baumayer, die musikalischen guten Hausgeister bei Wittgensteins und Fellingers, hielten tapfer mit. Und nicht nur Brahms, wenn ihm auch mit seinem Doppelkonzert und den beiden miteinander abwechselnden Klarinett-Kammermusikwerken der Löwenanteil der improvisierten Festwoche zufiel, sondern auch ältere Kollegen, wie Mozart und Beethoven, Weber und Schumann, kamen aufs Programm. Von einer Sängerin à la Barbi melden die Chronisten jener Maiandachten nichts. Bei der Mitteilsamkeit, die ihm, seit er die Schwelle der Sechzig überschritten, zu einem früher seltener empfundenen Bedürfnis geworden war, hätte Brahms sonst gewiß aus seinem gesichteten und geordneten Volksliederschatze das eine oder andere Blatt hervorgeholt, um Mitmusizierenden und Zuhörern ein Extra- »Pläsier« zu machen, wie [350] er es bei Klinger, Georg und Lillian Henschel getan, die ihn ebenfalls in Wien besuchten.

Freilich hatte er die Lieder in Abschrift schon an Simrock »zur Ansicht« geschickt, mit der Bitte, sie bald an Spitta weiter zu geben, dessen Urteil er hören wollte. Als der Verleger hoch erfreut mit beiden Händen zugriff, schrieb ihm Brahms (am 28. April 1894):

... »Also die Volkslieder wollen Sie? Dann können Sie sie auch allernächstens haben. Aber gegen kleineres Format bin ich durchaus und bitte sehr, daß Sie sie (fürs erste wenigstens) ebenso herausgeben wie meine eigenen Lieder! Ich gebe 49 Stück, 7 Hefte mit je 7 Stück (das letzte für Solo und kleinen Chor). Ich habe die Lieder so geordnet, daß die Hefte ziemlich gleich stark werden; aber stark werden sie, denn es sind sehr längliche Stücke dabei.

Nun aber sagen Sie, ob Sie auf die Bitte oder Bedingung eingehen: die Lieder ohne englische Übersetzung zu geben?!? Ob Sie für diese (und vielleicht französische dazu) eine besondere Ausgabe riskieren mögen? Mir ist das sehr wichtig, damit Noten und Text der deutschen Ausgabe gut und leicht lesbar sind, was unmöglich ist, wenn der englische Text dazu kommt.

Erst das Geschäft, jetzt das Vergnügen. Wie viel mehr kriege ich dafür als für meine eigenen? (Aber so viel Geld gibt's gar nicht.) Wer sie hier sieht und hört, behauptet, sie seien von mir, und sie werden auch wohl den meinen ähnlich sehen – das will sagen: mein bestes Lied kann dort als letztes gelten, das letzte dort aber als mein bestes paradieren!« ...

Deutlicher als andere diesbezügliche Äußerungen des Meisters spricht dieser Geschäftsbrief, der ihm, der Sache wegen, ein reines Vergnügen war, für die hohe Meinung, die Brahms von dem unvergänglichen Wert seiner Volkslieder hatte. Er hätte sie ruhig die seinen nennen dürfen, nicht nur weil er durch die ihm eigentümliche Art der Bearbeitung sie zu Kunstliedern erhob, ohne ihren populären Charakter zu verändern, sondern weil er sie überhaupt zum Leben erweckte, indem er sie der unverdienten Vergessenheit entriß, der sie verfallen waren. Und er zog sie ans Licht, nicht bloß in der polemischen ehrlichen Absicht, daß sie »wie heller Sonnenschein die Berliner Philister blenden« sollten, sondern vor [351] allem, weil sie ihm gefielen wie weniges der Art.1 Jedenfalls hing sein Herz zärtlicher an ihnen als an den eigenen Kindern seines Geistes, und es war seine erste Sorge undconditio sine qua non, daß sie es mindestens so gut, ja womöglich noch besser in der Welt haben sollten wie jene. Für sie setzte er denn auch bei dem Verleger durch, was er für die seinigen niemals erreichen konnte: sie erschienen als echte deutsche Volkslieder nur mit dem Originaltext. Kein Engländer, kein Franzose hatte ein störendes Wort drein zu reden, und Simrock mußte sich zu einer besonderen englischen Ausgabe der »German Folk-Songs« entschließen, die dann neben der Übersetzung das deutsche Original noch einmal brachte.

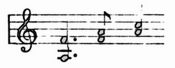

War es Zufall oder schelmische Absicht, daß Brahms, der »sein bestes Lied dort« – unter den Volksliedern – »als letztes« gelten, »das letzte dort aber als sein bestes paradieren« lassen wollte, »In stiller Nacht« ans Ende der Lieder für eine Singstimme, an den Schluß des sechsten Heftes rückte? Das letzte ist hier wirklich das beste, und es ist von des Volksliedersammlers eigner Erfindung. Was wir im ersten Bande bemerkten,2 sei hier dahin ergänzt, daß Brahms in der daselbst reproduzierten Briefstelle sich, wenn auch indirekt zum Autor des fraglichen Liedes bekennt. Er schrieb, als ich ihn interpellierte, wo er es herhabe, ich möge meine liebe Frau einmal recht schön grüßen, damit er über unser Briefschreiben nicht ganz außer Zusammenhang mit ihr komme: »Dann fahre ich am Briefe fort und (ich darf mich nicht lumpen lassen) am größeren Register [352] von Büchern, in denen die ›Stille Nacht‹ nicht vorkommt.« Aus dem Brahmsschen ins Deutsche übertragen, heißt das: »In stiller Nacht« findet sich nirgend anderswo als bei mir. Das wundervolle Lied, das, von Brahms zuerst vierstimmig gesetzt und so schon von dem Hamburger Frauenchor gesungen, durch seine, Takt und Rhythmus verschiebende Begleitung zum würdigsten Edel- und Schlußstein der Sammlung erhoben wurde, hat, außer Max Friedländer3 schon manchen Musiker und Forscher erregt und beschäftigt. Friedländer, der verdienstvolle, vielbelesene Verfasser des »Deutschen Liedes im achtzehnten Jahrhundert«, gesteht, daß es ihm nicht gelungen sei, eine Quelle für das Lied zu finden. Den Ursprung des Textes, um den es mir bei meiner an Brahms gerichteten Anfrage vor allem zu tun war, habe ich früher nachgewiesen.4 Hier sei noch die den ersten Ausgaben von Spees »Trutz Nachtigal« (1649, 1654 und 1664) zugehörige alte Melodie zum »Trauer-Gesang von der Noth Christi am Ölberg in dem Garten«, dem die von Brahms komponierten Strophen entnommen sind, mitgeteilt, und zwar in einer Abschrift Franz von Holsteins. Die Mittelstimmen sind von Holstein hinzugesetzt, das Original hat nur Sopran und Baß.

[353] Brahms würde den immerhin wertvollen Fund schwerlich benutzt haben, auch wenn er schon vor der Komposition seines Liedes das »Geistlich-Poetische Lust-Waldlein« des Dichters kennen gelernt hätte. Seine »Stille Nacht« führt in die Hamburger Frühzeit zurück. Möglicherweise eines seiner ältesten Musikstücke und ohne Zweifel eine der unmittelbarsten und rührendsten Melodien, die er geschaffen, gehört das Lied zu den Eingebungen, welche »von oben« her kommen und dem glücklichen Erfinder den Stempel des Genies auf die Stirn drücken. Bei der Auswahl der von ihm gesammelten und bearbeiteten Volkslieder gab er denen den Vorzug, welche dasselbe Merkmal der Ursprünglichkeit zur Schau trugen, und es war ihm ziemlich gleichgültig, von wannen sie kamen, und wo er sie auflas. Nicht die Philologen, sondern die Musiker forderte er in die Schranken, und die Schulmeister beider Kategorien saßen im Sande, ehe sie sich's versahen, wenn sie mit ihm anbanden, ob sie nun ihr gelehrtes Rüstzeug anlegten oder auf Schusters Rappen einfältiglich und frohgemut gegen ihn losritten.

Wie lange er sich mit dem Plane beschäftigte, gegen die Verderber des Deutschen Volksliedes aufzutreten, ist aus einer brieflichen Äußerung des Jahres 1888 zu ersehen. Da schreibt [354] er Wüllner, er freue sich auf dessen Chorlieder, und das Kapitel Böhme, Zuccalmaglio (Nicolai dazu) interessiere ihn besonders. »Minder echt?« fragt er. »Ja, was ist denn minder echt und außerdem sehr unerquicklich als so Vieles im Böhme!?« Dagegen sei ihm die Sammlung von Kretschmer und Zuccalmaglio schon lange ein Schatz gewesen, trotz Erk und Hoffmann v. Fallersleben. Es wäre auch der Mühe wert, darüber ein ernsteres Wort zu sagen, und er wünschte nur, er hätte besser bewahrt, was er seinerzeit, d.h. 1854/55, von Karl Simrock und F.W. Arnold sich erzählen ließ. Als ihm Elisabet v. Herzogenberg 1879 vierstimmige Volksliederbearbeitungen ihres Gatten vorlegte, fand er sie zu »verwuzelt« (d.h. verwirrt, in Unordnung gebracht); allerdings, fügte er freundlich begütigend hinzu, sei er hier nicht unbefangen, da er unwillkürlich und ungern zurückdenke, wie er selbst ungezählte Volkslieder verwuzelt habe. Schon als Jüngling war er daran gegangen, die Aufgabe, die ihm gleichsam von seinem Volk in die Wiege gelegt worden war, mit künstlerischem Geschmack und in verschiedener Weise zu lösen. Den der Wiener Singakademie 1864 gewidmeten vierstimmigen Volksliedern hätte er sofort eine einstimmige Fassung derselben Lieder beigegeben, wenn Rieter-Biedermann auf seinen Vorschlag eingegangen wäre, und der zuversichtliche Ton seines Anerbietens läßt erkennen, daß er einen größeren Vorrat solcher Lieder besaß, der nur der sichtenden und ordnenden Hand des Herausgebers wartete.5 Praktische Gründe sprachen bei seinem Vorschlage allerdings mit: er selbst habe, wie er an Spitta schreibt, nie das Bedürfnis gehabt, dergleichen mit Klavier zu genießen – aber sie waren nicht die einzigen, die den Sohn des Volkes bestimmten, die geliebten Lieder für Eine Stimme zu setzen und die einfache, aber gewählte Harmonisierung nebst der prunklosen, aber kunstvollen Begleitung dem Pianoforte zuzuweisen.

Als er das Manuskript im April 1894 an Spitta sandte, war er längst mit sich einig und fertig. Nur wollte er von dem Manne, den er als Autorität anerkannte, das letzte beruhigende Wort freudiger Zustimmung hören, das er von ihm, der kein [355] Pedant, sondern ein Gelehrter und Künstler war, erwarten durfte. Echt Brahmsisch machte er den Freund auf eine »Streitschrift gegen Erk und diese ganze Sorte von Pächtern des Volksliedes« lüstern, ehe er ihm dann lächelnd den Doppelsinn seiner Ankündigung enthüllte: eben seine Lieder hatten für die verheißene Abhandlung zu gelten. Mit der »Streitschrift« war es ihm Ernst, aber deren Form konnte bei ihm gar keine andere sein als die nun vorliegende künstlerische. Die 7 × 7 Lieder sind in der Tat alles, was von der großen (niemals geschriebenen) Streitschrift gegen Erk und Böhme übrig blieb. Und dieses Libell hatte den Vorzug, das Wort in die Tat umzusetzen, die Person in der Sache zu treffen und den Zank in Wohlgefallen aufzulösen, noch ehe er begonnen. Ein Brahms brauchte sich nicht auf Lessings an sich richtiges Axiom zu stützen, daß der Kritiker nicht verhalten werden könne, es besser zu machen als der von ihm Kritisierte. Er konnte in diesem Falle Geibel folgen, wenn er sagt:

»Das ist die beste Kritik der Welt,

Wenn neben das, was ihm mißfällt,

Einer was Eigenes, Besseres stellt.«

Er machte es unendlich viel besser und schlug den Gegner auf dem eigenen Felde. Die begründete Hoffnung, von Spitta auch in seinen brieflichen Feinheiten verstanden zu werden, hätte ihn gewiß nicht betrogen. Seine Fragen: »Finden Sie die Worte und die Melodien annähernd so schön wie ich, und scheint Ihnen meine Begleitung derart, daß die Lieder den Leuten ans Herz gehen könnten?«6 – und darauf allein kam es ihm an! – wären ohne Zweifel mit einem freudigen Ja beantwortet worden, wenn die Lippen des Gefragten nicht für immer verstummt gewesen wären, als Brief und Lieder bei ihm anlangten.

Richard Hohenemser, der sich in seiner vortrefflichen Abhandlung »Brahms und die Volksmusik«7 eingehend mit den [356] Volksliedern beschäftigt, setzt die hohen Vorzüge, welche den begleitenden Stimmen der Bearbeitung eigen ist, in das hellste Licht. Die hergebrachten Begleitungsfiguren würden fast durchweg vermieden, und wo sie einmal aufträten, da erschienen sie durch überraschend seine Züge veredelt. Im ganzen zeige sich, wie überhaupt in Brahms' Klaviersatz, die Neigung, die einzelnen Stimmen zu verselbständigen, also erst zu eigentlichen Stimmen zu erheben, den von Philipp Emanuel Bach angebahnten, von den Klassikern und Romantikern im wesentlichen immer weiter entwickelten freien Klavierstil wieder der gebundenen polyphonen Schreibweise anzunähern. Der Baß trete selbständig hervor, auch fehle es nicht an wirklich polyphonen Stellen, und der bestimmende Einfluß Sebastian Bachs sei deutlich zu erkennen. Auch zeigt Hohenemser an vielen Beispielen, wie dergleichen Kunstmittel von Brahms nicht um ihrer selbst willen, sondern zur Charakteristik im speziellen Sinne gebraucht werden. Eben durch diese, uns modern anmutende, tatsächlich schon von Bach geübte Charakteristik, im Verein mit den seinen, dabei natürlichen und ungesuchten Harmonienfolgen, wird das Volkslied von Brahms zum Kunstliede erhoben.

Beherzigenswert resumiert Hohenemser: »Die Volkslieder sollten in keinem Hause, in dem Kunstgesang getrieben wird, fehlen, und wer sie in geeigneter Auswahl und in schlichtem, nicht von Eitelkeit diktiertem Vortrag dem Konzertpublikum vorführt, der wird sich stets eines echten, von Herzen kommenden Erfolges zu erfreuen haben. Ich glaube, daß die Lieder neben ihrem künstlerischen auch einen sehr hohen erzieherischen Wert besitzen. Wer sie wirklich in sich aufgenommen hat, der weiß, was einfache, ungekünstelte Melodik, aber auch, was kunstvolle Arbeit bedeutet, und wie sich beides zu vollendeten Kunstwerken vereinigen kann.«

Bei der Revision der für den Druck bestimmten Abschriften machte der Text dem Herausgeber mindestens ebensoviel, wenn nicht mehr Mühe als die Musik. Mandyczewski half mit seinem lebendigen Wissen und den Bücherschätzen der Gesellschaftsbibliothek [357] nach, und es wurde zwischen der Salzburgerstraße in Ischl und der Canovagasse in Wien so fleißig hin- und hergeschrieben, wie die bedrängten Umstände der vielgeplagten Korrespondenten es erlaubten. Auch der Verleger mußte als eingewohnter Rheinländer und Neffe Karl Simrocks mit seiner Kenntnis des Kölnischen Dialekts herhalten, ohne für die ausgezeichneten Abhandlungen, die er seinem ungebärdigen Autor zuschanzte, viel Dank einzuheimsen. Gern hätte Brahms die Sache im Mai abgetan gehabt. Aber sowenig er selbst sich an den Beschluß der von ihm demonstrativ betonten völligen Arbeitseinstellung halten mochte, so wenig durften seine Mitarbeiter der immer wiederholten Versicherung glauben, daß es mit dem Verbessern nun ein Ende habe. Erst im Juli fand er vor den heraufbeschworenen Quälgeistern der Buchstaben und Noten Ruhe, um – andern Audienz zu geben. Denn die Schlange, die sich in den Schwanz beißen sollte, wie er mit dem Hinweis auf das letzte seiner Volkslieder und im Rückblick auf das Andante seiner ersten Sonate sagte, hatte den Ring offen gelassen und war davon geschlüpft.8 Wohl hatte der Chorführer sein »Verstohlen geht der Mond auf« an- und abgesungen, wie der Meister ihm gebot, die »Rosen im Tal« aber blühten fröhlich weiter, und »Fräulein Klarinette« blieb die Rosenkönigin von 1894.

Mit den zartesten und zärtlichsten Klängen im Ohre war Brahms von Wien abgereist, und seine Tonphantasien hatten sich schon während der letzten Wochen auf einsamen Spaziergängen zu Gestalten geformt, die, von Blut und Leben erfüllt, in Ischl ausgetragen und geboren wurden. Das Zwillingspaar der beiden Klarinettsonaten in f-moll und Es-dur kam im Juli zur Welt. Ihre Familienähnlichkeit legitimiert die Kinder der Brahmsschen Muse, und ihre engere Zusammengehörigkeit wird von dem glücklichen Vater äußerlich dadurch betont, daß er ihnen ein und dasselbe Opus 120 einräumte. Keines von beiden ist minderwertig, sondern sie wiegen so voll, wie die ihnen unmittelbar vorangegangenen [358] Kammermusikwerke, das Quintett und das Trio mit Klarinette, und sie stehen auch den zu op. 51 vereinten Zwei Quartetten nicht nach. Aber so stark wie bei diesen sind die Gegensätze, innerhalb ihrer Ähnlichkeit, nicht ausgeprägt. Die Ordnung, welche die f-moll-Sonate voranstellt, erkennt nicht nur das chronologische Recht der Erstgeburt an, sondern dient auch der Entwickelung eines psychologischen Prozesses. Auf ihrem leidenschaftlich gefärbten Mollcharakter besteht die Erstgeborene der freundlicheren oder, sagen wir besser, lieblicheren Dur-Schwester gegenüber, die ihr auf der Ferse folgte, nicht. Auch sie schon erfreut sich der schwer wieder errungenen Heiterkeit des Gemütes, indem sie das Sostenuto ed espressivo, mit dem dasAllegro appassionato ihres ersten Satzes schließt, im viertletzten Takt nach Dur wendet. Beide Mittelsätze, ein äußerst zartes, zum Adagio verlangsamtes Andante und ein ländlerndes Allegretto grazioso, gehen ausAs, und das lebhafte Allabreve-Finale nimmt dasF-dur vom Ende des ersten Satzes auf. Dieses Allegro appassionato, das bei Spielern und Hörern die innigste Vertrautheit mit den thematischen Absichten des Komponisten voraussetzt, wenn es mehr als flüchtig interessieren soll, ist in jeder Beziehung ein Unikum und eines der größten Meisterstücke, nicht bloß seinem Geist, sondern auch seiner Form nach. Der Geist hat die Form dergestalt umgebildet und verfeinert, daß sie sich aufzulösen scheint wie ein Körper, der die irdische Hülle ablegt, um durch eine Transfiguration andere Daseinsmöglichkeiten zu erreichen. Wir sind in Verlegenheit, zu entscheiden, welche der zu Beginn des Satzes einander folgenden Tonreihen als Hauptgedanke angesprochen zu werden wünscht, ob das wie ein fundamentales Motto in Oktaven hingestellte kurze Pianoforte-Thema:

oder die sich anschließende, einundzwanzig Takte lange Klarinett-Melodie:

[359] Da das Klavier diese Melodie sofort variiert, gewinnt schon der Anfang den Charakter einer Durchführung. Die eingeklammerten, mit a, b und c bezeichneten Takte des Notenbeispiels aber verraten, daß entweder die Melodie eine erweiterte Ableitung jenes Themas oder, umgekehrt, jenes Thema (1) eine durch Verkürzung gewonnene Kontraktion der Melodie (2) ist. Das Letzte ist das Wahrscheinlichere, da die Dezimensprünge im zweiten und vierten Takte der Melodie, welche auf dem Klavier nicht legato gespielt werden können, daher auch vom Komponisten besonders mit Punkt und Bindebogen:

versehen worden sind, dem Blasinstrument sehr bequem liegen. Brahms brauchte den schneidenden und schluchzenden Klang des damit verbundenen, der Klarinette erlaubten, ihr besonders eigentümlichen jähen Registerwechsels, um der Klage seiner Melodie den tiefergehenden Ausdruck zu geben. Die Klarinette beherrscht [360] den Satz, nicht das Klavier, das sie mit seiner viertaktigen Introduktion heranlockte, um dann, von ihr geleitet, zusammen mit ihr zu trauern und zu jubeln, beides in gedämpfter, milder Weise. Durch die auf die hohen Sprungnoten unter den Legatobogen gesetzten Stakkatopunkte, welche die Melodie auf dem Klavier dann auch bei geringeren Spannungen beibehält, gewann der Komponist eine neue Vortragsnuance, und seine in der Gegenbewegung geführten Bässe verändern sofort den Charakter des Gesanges. Der weitausgreifende, die Welt umfassende Schmerz verallgemeinert und schwächt die persönliche Empfindung ab – ein Trost für die, mit denen viele trauern, und denen kein Gott zu sagen gab, wie sie leiden.

Die beabsichtigte schwankende Mehrdeutigkeit der Form teilt dem Zuhörer ein Gefühl der Unsicherheit mit und hilft jenes Clairobscur der Farben und Töne hervorbringen, das dem ersten Satze des Werkes, ja, der ganzen Sonate zu eigen ist. Man glaubt des Nachts in ein fremdes Zimmer geführt zu werden, dessen künstliches Dunkel sich allmählich erhellt, bis die schweren Vorhänge zurückgeschlagen werden, und es sich ergibt, daß man sich zu Hause befindet, daß draußen heller Tag und innen alles in Ordnung ist, – bis auf das ewig Eine, furchtbar Unabänderliche. So unheimlich sich auch der zuerst vom Klavier intonierte Seitensatz anläßt, mit seinem stockenden Schritt und seinen beklommenen Atempausen:

so bald deklariert er seine Fähigkeit, zu widerstehen, sich zu erheben, zu trotzen und zu triumphieren, wenn er in vollgriffigen, breiten Akkorden und vergrößerter Gestalt:

[361] den figurierten Gesang der Klarinette begleitet. Und welche Verwandlungs- und Ausdrucksmöglichkeiten in den ersten Takten des Anfangsthemas (1a und b) verborgen liegen, bringt der kurze, harmonisch reiche Durchführungsteil zutage. Die Färbungen des Klanges lassen uns oft vergessen, daß nur zwei Instrumente am Werke sind. In der lugubren Koda des ersten Satzes, die Abschied von einem geliebten Toten, bereits Verklärten nimmt, glaubt man Harfenschlag zu hören. Im Andante erinnern die Pedaltöne der Klavierbegleitung an die verschleierten Klänge der tiefen Harfensaiten. Die ausweichenden Harmonien, die zierlichen Verkräuselungen der erst wie tastend stufenweise absteigenden, dann von erhöhtem Lebensgefühl geschwellten, an sich selbst erstarkenden Melodie zaubern das Bild eines von schwerem Herzeleid Genesenen hervor, der scheu und geblendet in den duftigen Frühling hinaustritt. Einen seltsamen, fast märchenhaften Eindruck macht es, wenn die Klarinette ihren Gesang in der tieferen Oktave wiederholt und zuletzt wie ein schönes Traumbild entschwinden läßt. Der folgende Satz, ein anmutig geschwungenes Allegretto im Dreivierteltakt, atmet eine gedämpfte Fröhlichkeit, die erschrickt, wenn sie fester aufzutreten wagt und doch von heimlicher Lust glüht. Ein ganz einziges Stück ist das kleine Molltrio dieses As-dur-Ländlers, mit dem nachschlagenden, die Melodie in der Höhe überbietenden Akkompagnement. Von dem dreimal anklopfenden Thema des mit einem figurierten Kontrapunkt beginnenden Finales erwartet man so etwas wie eine Doppelfuge und ist dann gerade hier nicht unangenehm enttäuscht, des anstrengenden Kunstgenusses von einem leichtgeschürzten rondoartigen, wenn auch mit thematischen Finessen reichlich ausgestatteten Gebilde überhoben zu werden.

Im Vollbesitze seiner wiedergewonnenen Lebens-und Schaffensfreude zeigt sich der Geist, der die beiden Sonaten regiert, recht [362] eigentlich erst in der zweiten, wo er dem Verständnis des Publikums auf das liebenswürdigste entgegenkommt, vorausgesetzt, daß der erweiterte Zuhörerkreis von den Brahmsschen Violinsonaten die erforderliche Vorbildung empfangen hat. Das schöne, der Klarinette Mühlfelds in den süßen Schnabel gelegte Hauptthema des Allegro amabile bedarf keiner besonderen Vorbereitung und kann auch auf den Nachweis seiner thematischen Wirksamkeit verzichten. Es durchtränkt und beherrscht den ganzen Satz mit seinem Wohllaut. So viele Tongedanken daneben hergehen, kein zweites Thema kommt gegen das erste auf, und man würde die immer mit neuem Wohlgefallen begrüßte Phrase:

zurückrufen, wenn sie nicht von selber immer wiederkäme. An der Führerhand des Meisters durchwandelt unsere Seele wunderbare Räume eines fernen Traumlandes, das uns doch so vertraut erscheint, wie oft besuchte liebe Gegenden. Was für ein Haus winkt dort über die Wipfel des schimmernden Waldes her?

Im Verglühn des letzten Sonnenstrahls

Tut sich der bewölkte Himmel auf,

Aus dem Dunkel des umbuschten Tals

Blitzt empor des Baches Schlangenlauf.

Wem begegnen wir auf dem verlorenen Pfade, der von Wiesenblumen überwachsen ist? Wer fährt mit uns in die purpurne Dämmerung der wellenatmenden See hinaus? Ist es die Vergangenheit oder die Zukunft, was in dunkeln Rätselstimmen zu uns redet? – Zauberweisen des Spielmannes, der in wechselnder Gestalt durch die Jahrtausende geht!

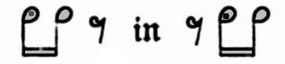

In das weltabgeschiedene Idyll, das uns die Es-dur-Sonate erschließt, stehlen sich romantisch-heroische Klänge: das H-dur-Sostenuto im zweiten Satze, das wunderbare Trio des stürmischen es-moll-Walzers, erhebt sein gepanzertes Haupt, und die königliche Gestalt eines Helden schreitet majestätisch an uns vor über. – Wohl nur der Klarinette zuliebe hat Brahms diesen erhabenen Triumphgesang auf ein gefälliges Loblied reduziert, durch Bezeichnungen, [363] die sich schlecht mit dem Pathos seiner Melodie vertragen. Zwar läßt er ihn mit einem Forte einsetzen, schreibt aber gleich ein Diminuendozeichen dazu und kann dem Klavierspieler nicht oft genug einschärfen: dolce e ben cantando! Aber es hilft ihm nichts. Nachdem das Klavier die von wogenden Bässen getragene, prächtig harmonisierte gewaltige Weise vorgeführt hat, mag die Klarinette so schön singen, wie sie will, sie wird doch die Wirkung des Orgel und Orchester surrogierenden Instrumentes nicht erreichen, geschweige denn steigern oder gar überbieten. Wir wünschen uns einen vollen Harmoniebläserchor herbei und würden gern auf die dünne Solostimme, die uns den Mangel doppelt empfindlich fühlen läßt, verzichten. Um so weniger möchten wir den lieblichen Klang der Hirtenflöte im dritten und letzten Satz entbehren, der das uns vorenthaltene Andante nicht allein nachliefert, sondern auch ein halbes Dutzendmal verändert; die letzte freie Variation schließt das Werk finalgerecht ab. Jedem wird der eigentümliche Gang des Themas (Es-dur, 6/8) auffallen. Mit dem Auftakt beginnend, nimmt es bei jedem dritten und sechsten Achtel einen neuen Anlauf und schleppt dann die Füße nach. Es geht im Schritt des jonischen Versfußes, und zwar des Jonicus a minore ( ñ ñ – –), den Horaz nach griechischen Vorbildern zum Metrum der lyrischen Strophe entwickelte, aber nur ein einziges Mal anwandte: in der Ode »Miserarum est neque amori« (Neobule an sich selbst Od. III 12). Sein Übersetzer J.H. Voß versuchte sich in einer Variante der kostbaren Tändelei, und Mendelssohn komponierte auf das zur »Frage« umgewandelte klassizistische Liebesliedchen

die Melodie:

Vergleicht man sie mit der Brahmsschen:

[364] so ergibt sich zur Evidenz, daß es dieselben Tetrameter waren, welche Mendelssohn und Brahms zur Vorlage ihrer Kompositionen dienten; im dritten Kolon (a) stimmen diese sogar in der Tonfolge überein. Brahms unterdrückte sein Lied, weil er bemerkt haben mochte, daß die öftere Wiederholung des zum Tönen gebrachten Jonicus, der seiner Weichlichkeit wegen in den attischen Dramen fast nur weiblichen Chören erlaubt war,9 den schleppfüßigen Dichter vollends zum Invaliden machte, und verleibte die Melodie seiner Sonate ein. Kein Wunder, daß »Frl. Klarinette« sich so gut mit ihr verträgt; sie hat das historisch und philologisch verbriefte Recht dazu.

Brahms hatte gerade die Komposition der beiden Sonaten beendet, als er Besuch von Adolf Menzel bekam. Der Meister des klarinettblasenden Euterperich10 war zuerst in Wien vor Frau Truxa aufgetaucht, die sich nicht wenig verwunderte, daß das graue Männlein mit erhobenem Zeigefinger Einlaß in die Zimmer ihres fernen Mietsherrn begehrte. Sie hielt den bärbeißigen Kleinen anfangs für einen von der Polizei, bis er auf ein Blatt Papier in Riesenbuchstaben die Worte malte: »Wollte mich nur einmal in Eurem Dunstkreise baden«, sein »A.M.« darunter schrieb und verschwand. Die unterirdische Tafelrunde des »Hotel Elisabet« erfreute sich acht Tage hindurch ihres illustren Gastes, und Brahms mußte seinem achtzehn Jahr älteren Ordensbruder geloben, ihm demnächst eine ebenso ergiebige und ausführliche Gegenvisite in Berlin abzustatten. Menzels 80. Geburtstag fiel ins nächste Jahr.

Nun aber brannte Brahms darauf, sein neuestes Opus zu probieren, am liebsten mit dessen Anreger. Da er wußte, daß Mühlfeld in Berchtesgaden erwartet worden war, teilte er ihm dorthin unter der Adresse der Prinzessin Marie von Meiningen seine Wünsche mit, in der von ihm beliebten hinterm Berge haltenden Form, er möge, wenn er etwa Lust hätte, wieder ein wenig nach Österreich hineinzuschauen und vielleicht auch »unser liebes Ischl« zu besuchen, ihn dies gewiß vorher wissen lassen, damit er sich danach richten könne und nicht etwa ausgeflogen sei. Ganz [365] nebenbei bemerkt der listige Schreiber, gar schön wäre es, wenn Mühlfeld seine B-Klarinette mitbrächte und es nicht gar zu eilig hätte. Das war für den Wissenden deutlich genug. Denn da Quintett und Trio dieA-Klarinette verlangten, so konnte es sich jetzt nur um eine Novität handeln, und da es Mühlfeld nicht gar zu eilig haben sollte, so waren es wahrscheinlich mehrere neue Stücke, die ihn erwarteten. Brahms erhielt die Antwort aus – Meiningen. Von Bayreuth, wo er im Festspielorchester mitwirkte, war Mühlfeld ruhebedürftig heimgekehrt, erklärte aber sofort seine Bereitwilligkeit, dem verführerischen Lockrufe zu folgen. Die Zusage setzte Brahms, wie er schreibt, in Verlegenheit, und er wünschte, Mühlfeld betrachtete seinen Brief als nicht beantwortet! Zureden, die weite Reise zu machen, dürfe er nicht – das freundliche Anerbieten abschlagen, könne er unmöglich, also wisse er weder aus noch ein. Die Reise sei so weit, die Ruhe tue so wohl, in Meiningen sei es so behaglich, ohne Klarinette spaziere es sich so hübsch – – mehr guter Rat aber gehe nicht auf die Korrespondenzkarte. Ihr folgte an demselben Tage eine zweite nach, die noch mehr als die erste zeigt, wieviel Brahms an dem Musizieren mit Mühlfeld gelegen war, und wie eng er die Maschen seiner unentrinnbaren Liebenswürdigkeit zu ziehen wußte, indem er fortfuhr: »All den schönen Gründen gegen die Reise muß ich wohl den wichtigsten und vermutlich ausschlaggebenden nachtragen: Ich war nicht so übermütig, ein Konzert für Sie zu schreiben! Wenn alles gut geht, handelt es sich um zwei bescheidene Sonaten mit Klavier!!!???«

Selbstverständlich änderte der Empfänger der Karte seinen Sinn nicht, sondern vergönnte sich nur einen kleinen Aufschub und traf am 19. September mit Klarinette in Berchtesgaden ein. Steinbach und Frau, die bei Brahms in Ischl waren, schlossen sich dem Meister an, und nachdem der Musikdirektor den Notenschreiber gemacht und eilig die Stimmen für Mühlfeld ausgeschrieben hatte, konnten die Proben bei Frau Franz beginnen. Bei der Prinzessin wurde weiter musiziert, und die von Gastein) herübergekommene Frau v. Heldburg hörte zu. Brahms mußte versprechen, das Konzert in Meiningen zu wiederholen, und fuhr glücklich und zufrieden am 25. September nach Wien.

[366] Seines Bleibens währte hier nicht lange. Für Anfang November hatte er eine Verabredung mit Joachim nach Frankfurt getroffen. Zuvor aber konnte er sich doch noch mit vollem Behagen an den Festlichkeiten beteiligen, die in Wien zu Johann Strauß' goldenem Künstlerjubiläum stattfanden. Er war einer der Ersten unter den Gratulanten, die sich am Vormittag des 15. Oktober in der Igelgasse einfanden, wo der von Brahms besonders geschätzte, geliebte und geförderte Robert Fuchs seine dem Jubilar gewidmete Bläserserenade aufführte. Diesem Hauptfesttage, als an welchem Johann Strauß vor fünfzig Jahren zum ersten Male »beim Dommayer in Hietzing«, einem berühmten vormärzlichen Vergnügungslokal, den Geigenbogen taktschlagend über seinem eigenen Orchester geschwungen hatte, gingen in der Hofoper und im Theater an der Wien, der Wiege seiner dramatischen Triumphe, Galavorstellungen voran, die in Huldigungen für den Walzerkönig gipfelten. Hier mußte der Gefeierte am 12. Oktober während der Zwischenakte seiner unter immensem Zulauf zum erstenmal gegebenen Operette »Jabuka« von der Bühne aus in Person die Ovationen des Publikums entgegennehmen, dort wurde am Abend darauf in der Apotheose des neuen Hofopernballetts »Rund um Wien« sein Bild unter den Klängen des Donauwalzers zu den Wolken erhoben. Am 14. gab es mittags im großen Musikvereinssaale ein Festkonzert des Hofopernorchesters und des Wiener Männergesangvereins unter der Direktion von J.N. Fuchs, Eduard Kremser und Wilhelm Jahn, abends ein Promenadenkonzert unter Edi Strauß, dem Bruder Johanns, und am 28. Oktober hielt die, »Fledermaus« ihren ersten prunkvollen Einzug in die Hofoper (wirklich courfähig wurde sie erst später). Brahms war einer der unermüdlichsten Teilnehmer dieser Festlichkeiten und stimmte mit aufrichtiger, neidloser Bewunderung in den allgemeinen Jubel ein. Die »Fledermaus« aber hatte ihm im Berner Schänzli-Theater besser gefallen.

Er erzählte in Frankfurt viel von den Wiener und Ischler Erlebnissen, als er am 9. November bei Frau Klara einkehrte, um einige gemütliche Tage in ihrem Hause zu verbringen. Die ernsten Schicksalsmahnungen der letzten Zeit hatten ihn daran erinnert, daß das Leben seiner greisen Freundin ein ebenso kostbarer wie [367] unsicherer Besitz geworden war, und er schämte sich hinterdrein seiner längst bereuten früheren Heftigkeit, mit dem festen Vorsatz, der lieben Frau in allem nachzugeben und ihr zu Gefallen zu tun, was er ihr an den Augen absehen konnte.

Mit seinem Besuche war es auf eine doppelte und dreifache freudige Uberraschung für sie abgesehen. »Falls Du etwa«, schrieb er Mitte Oktober an Joachim, »namentlich in der ersten Winterhälfte, nach Frankfurt kämest, lasse es mich doch wissen. Ich käme dann auch, würde entweder Mühlfeld dazu laden oder eine Bratschenstimme11 mitbringen – zu zwei Klarinettsonaten, die ich gern Frau Schumann hören ließe. Unsere Behaglichkeit würden die anspruchslosen Stücke nicht stören – aber es wäre schön!« Joachim, der am 9. November Brahms' Violinkonzert im Museum zu spielen und am 11. ebendort mit seinem Quartett zu konzertieren hatte, war sehr erfreut über die unverhoffte Begegnung. Um Mühlfelds Zusage warb Brahms wie um das Jawort einer Braut. Er schrieb ihm: »Ein freundliches Ja von Ihnen würde klingen wie das lieblichste Adagio, von Ihnen geblasen.« Frau Klara war von der Huldigung ihres Johannes beglückt. Sie berichtete ihrer alten Freundin Rosalie Leser mit Genugtuung, daß er, Brahms, eigentlich gekommen sei, um Joachim und ihr mit Mühlfeld seine zwei neuen Sonaten vorzuspielen. Im Museum saß sie in der ersten Reihe neben ihm, als Joachim sein Konzert vortrug. Das Direktorium der Gesellschaft hatte noch rechtzeitig erfahren, daß Brahms zugegen sein würde, und so verwandelte sich das Abonnementskonzert ex tempore in einen Brahms-Abend mit Tragischer Ouvertüre, Haydn-Variationen, Ungarischen Tänzen und c-moll-Symphonie. Die Gegenwart des Meisters, die Mitwirkung Joachims und nicht zuletzt die von dem vortrefflichen Gustav Kogel geleitete, schwungvolle Aufführung elektrisierte das Publikum. Brahms wurde lebhaft akklamiert und mit Orchesterfanfaren begrüßt; er mußte, von Joachim hinaufgeschleppt, nach Konzert und Symphonie vom Podium aus danken für die Beifallsstürme, die den Saal durchtobten.

Am 10. November fand die Quartettprobe bei Bankier Ladenburg [368] zu der für den 11. anberaumten Matinee statt. Außer Brahms, der zu den Freunden des Frankfurter Hauses gehörte, waren auch Klara Schumann und ihr ältester Enkelsohn und jüngster Musikschüler, der damals achtzehnjährige Ferdinand Schumann, eingeladen.12 Er sagt aus, daß seine Lehrerin schon völlig taub war, so daß sie der Musik nur mit den Augen und mit dem Herzen folgen konnte. Wie furchtbar gerade eine Klara Schumann unter ihrem hoffnungslosen Zustande litt, mag sich jeder vorstellen, der weiß, daß die Musik ihr innerstes Lebenselement war. Sie wagte es auch nicht, sich ihr Unglück in seinem ganzen Umfang einzustehen, sondern suchte sich und andere mit Gehörstäuschungen zu trösten, bei denen sie glaubte, aus einem Chaos von Tönen sich allmählich wieder zu geordneten Harmonien zurückzufinden. Sie blätterte die Noten um, als Brahms und der inzwischen eingetroffene Mühlfeld ihr am Abend vorspielten; es entzückte und beruhigte sie, daß sie die Meisterschaft der neuen Kompositionen durchschaute, und sie freute sich darauf, die Werke später selbst auf dem Flügel zu studieren! Nach jedem Satz bog Brahms sein Löwenhaupt zurück und fragte schelmisch lächelnd: »Noch weiter?« Marie, der schützende Genius der geliebten Mutter, und Julie Schumann, ihre seit 1900 an Oberlehrer Walch verheiratete Enkelin, das Ehepaar Julius und Klara Stockhausen, welche der ersten Lesung beiwohnten, belebten das ergreifende Bild. Ja, der vielgescholtene schlimme Brahms war guter Laune; der zottige Löwe spann, schnurrte und schmeichelte wie ein seidenes Kätzchen, und jeder traute sich furchtlos an ihn heran, um ihm das weiche Fell zu streicheln. Nur Stockhausen bekam einmal unversehens mit der Kralle einen scharfen Klaps; aber zum Glück bemerkte es niemand als der achtzehnjährige Jüngling, dem nichts entging, was der Meister tat und sprach.

Bei Tische machte Brahms seine Glossen darüber, daß das offizielle Wien der hohen und höchsten Kreise von dem Jubiläum des ehemaligen Hofballmusikdirektors Johann Strauß nicht die geringste Notiz genommen habe, und scherzte, er werde in Wien, besonders wenn er in Damenbegleitung sei, von Knopflochphotographen [369] auf der Straße verfolgt.13 In der Matinee führte Joachim das Brahmssche B-dur-Quartett zwischen Mozart und Beethoven auf, die Herren dinierten dann alle bei Ladenburg. Am Abend wurden bei Schumanns abermals die beiden Klarinettsonaten gespielt. Ludwig Rottenberg, der einst als junger Musiker an den Igel-Konvivien und Sonntagsausflügen in Wien teilgenommen hatte und jetzt erster Kapellmeister der Frankfurter Oper war, sowie der Wiesbadener Oboist und Musikdirektor A. Mühlfeld, ein Bruder Richards, befanden sich unter den Zuhörern. Von der Klarinette meinte Brahms, sie passe sich in ihrem Klange dem Klavier viel besser an als die Streichinstrumente. Bei dem für den nächsten Tag auf 9 Uhr bestellten gemeinsamen Morgenkaffee erregte der Hausgast dadurch Aufsehen, daß er sein Tagespensum von Briefen und Korrekturen bereits hinter sich hatte. Mittags waren Brahms und Mühlfeld bei Schumanns zu Tisch. Eine telegraphische, für beide Künstler geltende Einladung des Herzogs von Meiningen nach Schloß Altenstein würzte das Dessert. Sie kam nicht unerwartet, denn Brahms hatte sie provoziert mit den hinter Mühlfelds Rücken an die Baronin v. Heldburg gerichteten Zeilen:

»Verehrte Schloßherrin,

Mühlfeld bläst so lieblich auf seiner Klarinette und erzählt dazu so lockend von Schloß Altenstein, daß ich notwendig ein wenig phantasieren muß. Ich denke am Mittwoch nach Wien, Mühlfeld nach Meiningen zu fahren. Wenn Sie mir mit einem Wort die Erlaubnis geben, so möchte ich gern den Umweg machen und Ihr schönes Schloß besehen. Eine Entschuldigung wäre ja, daß Seine Hoheit eigentlich noch nicht unser Zuhörer war, und daß ich gleich nach dem letzten Ton auch den letzten Blick auf Ihre Herrlichkeit werfe und davon gehe.

Aber schön wäre das Intermezzo, und so erteilen Sie vielleicht gütig die Erlaubnis dazu

Ihrem

tief ergebenen J. Brahms.«

Frankfurt am Main

32 Myliusstraße.

[370] Der Sonntag vereinigte alle bei Louis Sommerhoff, dem Gatten Elise Schumanns, zu einer Soiree. Geheimrat Dr. Spieß, der Vorstand der Frankfurter Museumsgesellschaft, Ladenburg, Musikdirektor August Grüters, Dirigent des Cäcilienvereins, und August Bertuch, der Schwager Sommerhoffs und Übersetzer des neuprovençalischen Dichters Frederic Mistral, waren dabei. Dies war der eigentliche, zwischen Joachim, Brahms und Mühlfeld verabredete Abend der Klarinettsonaten. Frau Schumann revanchierte sich für die ihr erwiesene Aufmerksamkeit, indem sie mit Joachim und Mühlfeld Mozarts Es-dur-Trio für Klavier, Klarinette und Bratsche zum Besten gab. Brahms trat in sehr animierter Stimmung den Heimweg an, und Ferdinand Schumann bewachte seine Schritte. Am nächsten Morgen reisten Joachim und Genossen nach Winterthur, Brahms und Mühlfeld blieben noch in Frankfurt, um an einer großen Musikgesellschaft teilzunehmen, die Frau Klara für den Abend zusammengebeten hatte. Diesmal brauchte sie nicht zu befürchten, daß ihr launischer Logierbesuch noch in letzter Stunde fürchterliche Musterung unter den Eingeladenen halten, die Damen von der Liste streichen oder sonstige sorgsam erwogene, mit den Töchtern besprochene Dispositionen umwerfen und auf den Kopf stellen würde. Festlich gewandet erschienen die Professoren vom Hochschen Konservatorium und musikalischen Größen Frankfurts mit ihren respektiven Gemahlinnen. Lazzaro Uzielli, Iwan Knorr, Anton Urspruch, Gustav v. Erlanger, Hugo Heermann, Narret Koning, Johannes Hegar u.a. schlossen einen leuchtenden Kreis von Wandelsternen um die Sonne Brahms, die ihre Strahlen liebreich und wärmend über so viele Gerechte scheinen ließ, und auch über Ungerechte hätte scheinen lassen, wenn solche dort eingedrungen wären. Die schöne Frau Julia Uzielli sang sehr schön die schönsten Lieder von Brahms, und die Klarinettsonaten taten zum vierten Male ihre volle Schuldigkeit. Die sechsundsiebzigjährige Wirtin aber, die es ihren Gästen gegenüber an nichts fehlen ließ, wird endlich wohl doch etwas erleichtert aufgeatmet haben, als Brahms und Mühlfeld am 13. November glücklich nach Meiningen und Altenstein abdampften.

Ferdinand Schumann hat eine Äußerung des Meisters aufgezeichnet, die sich auf ein für Hamburg projektiertes öffentliches [371] Bülow-Denkmal bezieht. Als gesprächsweise die Rede darauf kam, erklärte Brahms, es wäre gegen sein Gefühl, einen Mann, der nichts hinterlassen, der keine neue Epoche in der Musik hervorgerufen, ein solches Monument zu setzen. Bülow wäre wohl ein eminentes Dirigententalent gewesen, aber das berechtige doch keine solche dauernde Auszeichnung. Seine Gefühle freundschaftlicher Dankbarkeit, die er gegen den Vorkämpfer und Bundesgenossen hegte, dürften ihn, wie er meinte, zu keiner Ungerechtigkeit gegen Größere verleiten. An Dr. Georg Fischer in Hannover, der ihn damals um Beiträge für seine Sammlung Billrothscher Briefe anging – das edelste Denkmal, das dem Menschen, Künstler und Gelehrten errichtet werden konnte – schrieb er zu der Sendung von fünfunddreißig ausgemusterten Freundschaftsbriefen das Geleitwort: »Es waren schöne, wehmütig-schöne Stunden, in denen ich Billroths Briefe wiederholt durchsah, um diese Auswahl für Sie zu treffen. Das Bild des teuren, vortrefflichen Mannes, das in den letzten Leidensjahren getrübt wurde, erschien wieder in der alten Frische und Lebendigkeit.«14

Gar so kurz, wie Brahms in dem Briefe an die »verehrte Schloßherrin« angekündigt hatte, währte sein Besuch auf Schloß Altenstein nicht. Die gastfreundlichen Besitzer und die Schönheiten der hier das Liebliche mit dem Großartigen verschmelzenden Thüringer Landschaft hielten ihn fast eine Woche fest. Das vom Herzog von [372] Meiningen umgebaute, reicher und reiner stilisierte alte Schloß, das auf felsiger Höhe thront, und der sich an den zackigen Kalksteinrändern des Gebirges hinziehende ausgedehnte Park machten den Aufenthalt bei jeder Witterung angenehm. Zudem begünstigte der ungewöhnlich milde Spätherbst Brahms' Leidenschaft für weite Spaziergänge. Seine Begleiter waren Fasanen, Dam- und Rotwild, wie in alter seliger Zeit, wo er in den Wäldern von Harburg und Hausbruch, im Teutoburger Walde und in den Lichtentaler Forsten Tage und Nächte umherstrich. Neue musikalische Freuden erlebte er an dem jungen Wüllner, über den er (an Simrock) schreibt, so wie dieser seine Volkslieder singe, könne er sie sich nicht besser zu hören wünschen. Außerdem spiele er sehr gut Violine, sei augenblicklich Hofschauspieler in Meiningen und auch noch Doktor der Philosophie!

Auf der langen Heimfahrt nach Wien, wo Brahms am 21. November ankam, verkürzte er sich die Zeit damit, daß er die Lektüre der eben erschienenen Feuerbach-Biographie seines alten Freundes Allgeyer beendete. Er hatte das Buch, zu dem er selbst vor zweiundzwanzig Jahren die erste Anregung gab,15 im Schaufenster eines Frankfurter Buchhändlers gesehen, es sofort gekauft und zu lesen begonnen. Wie tief rührte es ihn, als er in Wien ein Dedikationsexemplar des stattlichen Großoktavbandes auf seinem Tische vorfand! Und gar eigen ergriffen ihn die Abschnitte des Werkes, in denen er selbst vorkam. Aber nicht um die Welt hätte er an die von Allgeyer auf S. 313 mitgeteilte Geschichte gerührt, die sein Zerwürfnis mit dem Maler und das von dem Biographen damit in Zusammenhang gebrachte Scheitern des Porträtplanes nicht ganz richtig darstellt – sie mag ihm von dem verletzten Feuerbach so erzählt worden sein.16 Das letzte Liebeszeichen, das Allgeyer von Brahms erhalten hatte, war die Zueignung der »Balladen und Romanzen« op. 75 gewesen, und es wurde nicht mit der alten Herzlichkeit empfangen, da Allgeyer in dem Streit mit Levi auf dessen Seite stand. Brahms ließ sich nicht mehr in München blicken, und der einst so rege und innige Verkehr der [373] Freunde blieb abgebrochen. Nun streckte ihm Allgeyer stumm und doch so beredt die Hand entgegen. Brahms ergriff sie und hielt sie fest mit den Dankesworten:

»Lieber Allgeyer,

Ich komme eben von einer Reise zurück – vor allem ganz erfüllt von Deinem Buch, das ich im Koffer mitbringe. Da finde ich es zu Hause vor, von Dir geschickt, und nun habe ich zweifachen Dank zu sagen: für das herrliche Buch an sich und für die Freude, es jetzt aus Deiner Hand zu besitzen. Auch ohne diese, Deine Freundlichkeit hätte ich Dir jedenfalls geschrieben, ich mußte Dir aussprechen, mit welcher Freude und Bewunderung ich Dein Buch in ruhigen, schönen Stunden gelesen habe, wie ich es in jedem Betracht des hohen Namens würdig finde, den es trägt, ja, wie es mir so ganz erfüllt von seinem stillen, schönen, ernsten Geist erscheint – als wär's ein Stück von ihm. Ich muß der Mutter gedenken, und wie ich ihr die Freude gegönnt hätte, das fertige Werk in der Hand zu halten; denn an dem werdenden hat sie hoffentlich fortdauernd und eingehend Teil nehmen dürfen, und somit gewußt, daß Dein Werk mit den seinen fortzuleben berufen ist.

Ich aber kann Dir nicht herzlich genug danken für den überaus seltenen, hohen, künstlerischen Gewinn, den mir Dein Feuerbach bedeutet.

Mit dankbarem Gruß

Dein J. Brahms.«

Zu diesem warmen Schreiben gehört eine ebenso schöne Nachschrift. Sie ist aber nicht an Allgeyer, sondern an Widmann gerichtet, der ihm, wie in der letzten Zeit alljährlich Bücher vom Weihnachtsmarkte seiner Berner Redaktion für die beiden Söhne der Frau Truxa geschickt hatte, dazu eine von ihm herrührende lobende Anzeige der Friedrich Pechtschen Lebenserinnerungen »Aus meiner Zeit«.

»Sie sind doch wirklich«, schreibt Brahms, »die Liebenswürdigkeit und Freundlichkeit selbst!

Das ist nicht etwa ein neuer Einfall von mir, sondern eine alte schöne Erfahrung, die Sie mir heute wieder einmal durch Ihre Sendung so hübsch illustriert haben. Ich und die beiden [374] herzigen Jungen sind Ihnen sehr dankbar, und ich versuche einige Ja und Nein auf Ihre lieben, freundlichen Briefe:

Von Ihrem Fr. Pecht las ich neulich erst (in der Augsburger Allgemeinen Zeitung) einen erbärmlichen Aufsatz über ein vortreffliches Buch und bin gar nicht begierig nach Weiterem. Jenes, nach meiner Empfindung vortrefflichste Buch aber ist: Feuerbach von Julius Allgeyer. Wenn Sie es einmal, und, wie ich hoffe, mit großer Freude, gelesen haben, so sagen Sie mir doch, ob Ihnen eingefallen ist, daß Allgeyer die Nachsicht, die Sie für Pecht erbitten, auch für sich beanspruchen darf. Ich glaube nicht, daß er Gymnasium oder Universität besucht hat. Aber eine lange innige Freundschaft mit einem Manne wie Feuerbach, eine ernste, hohe Kenntnis und Verehrung seiner Werke, dazu eine Frau, wie die Mutter Feuerbachs – ich wünschte über das Buch und die Menschen weiter mit Ihnen plaudern zu können!

Das kam ins Haus, dazu das eben erscheinende Böcklin-Werk17 und Klingers Phantasie – da begreifen Sie wohl, daß ich nicht gleich daran denke, mir alles zu kaufen! Jene drei füllen schon Herz und Haus, und es ist doch keine zu schlimme Zeit, in der man sich solcher Dinge freuen kann, dazu von Ihrer Gilde etwa Freytag, Keller und Heyse – und da mir Menzel gerade einfällt, merke ich, wie üppig wir leben, und wie flüchtig rechnen ...«

Auch sonst stellte sich das Christkind mit reichen und willkommenen Gaben in der Karlsgasse ein. Bei Frau von Beckerath in Rüdesheim, die 1883 mit dem Geschenk von Heinrich von Sybels »Kleinen historischen Schriften« wie in anderer Weise sich um Brahms und seine dritte Symphonie verdient gemacht hatte und ihm, seit 1889 das sukzessive erscheinende Sybelsche patriotische Geschichtswerk »Die Begründung des Deutschen Reiches durch Wilhelm I.« allweihnachtlich zugehen ließ, konnte er mit Sicherheit auf einen neuen Band Sybel rechnen. Er bedankte sich, indem er zugleich sein Bedauern aussprach, daß die Freundin auf seine Einladung im November nicht nach Frankfurt zu Frau Schumann gekommen war:

[375] »Es ist doch ganz besonders hübsch, daß mir die Bände unserer Kaisergeschichte immer vom Niederwald zukommen. Auch diesmal mußte ich, wie herzlich, des großen Festtages denken, den ich so schön in Ihrem lieben Hause mit erlebte.18 Aber ich bin nicht im Geringsten ungeduldig auf den 70. Band! Von 66–70 kann mir Sybel gar nicht lang und viel genug erzählen.

Herzlichen Dank für Ihre Güte, und die Adler wenden Sie an Ihr Exemplar.19 Bei mir stehen die Bände bereits schön in Reih und Glied ohne den entbehrlichen Schmuck ...«

Bei Fellingers erwartete Brahms eine Bescherung eigener Art. Seitdem Frau Maria am Morgen des 24. Dezember 1891 zum ersten Male heimlich als Christkind in der Karlsgasse erschienen war und ihrem Freunde, der Jahr um Jahr an den Weihnachtsfreuden bei den Kindern der Frau Truxa herzlich teilnahm, in der Wohnung seiner Quartiergeberin einen Gabentempel aufgebaut hatte, pflegte Brahms den heiligen Abend, den er sonst mit andern Freunden verlebte, bei Fellingers zuzubringen, doch, wohlgemerkt niemals, bevor er nicht »die herzigen Jungen« daheim beschenkt hatte. Nun wurde er von Frau Fellinger an seinen Platz geführt, auf dem, zu seiner Überraschung, ein zierlich aufgeputzter Damentoilette-Tisch mit geblümten Gardinen und Spiegel stand. Er glaubte an einen Irrtum, und erst, als ihm bedeutet wurde, das sei wirklich für ihn, da man endlich hinter seine stille Liebhaberei für weiblichen Putz und dergleichen schöne Dinge gekommen sei, witterte er den Schalk, mit dem die erfinderische Hausfrau Rats zu halten pflegte, so oft sie ihm eine Aufmerksamkeit erwies. Der Papierkorb mit Bleistiften als Notenlinien, gebackenem Violinschlüssel und Zuckernoten: »O versenk, o versenk dein Leid, mein Kind« von 1892 haftete dem widerwilligen Empfänger unnützer Briefe noch ebenso in heiterer Erinnerung wie dem Liebhaber seltener Bücher und Noten der knallrot gebundene Klavierauszug der »Jahreszeiten« von 1893, der sich als Zigarrenkiste enpuppte. Natürlich lief auch der Toilettetisch nur auf ein Vexierstück en gros hinaus, das im Detail die vorsorgliche Liebe, den [376] praktischen Sinn und die artige Schelmerei der freundlichen Geberin erwies. Die Schminktiegel und Pudertöpfe waren mit Pasteten angefüllt, aus den Parfümflaschen dufteten seine Liköre, zwanzig andere Luxusartikel verwandelten sich im Handumdrehen in nützliche, für den Haushalt des Junggesellen passende Gegenstände, und der Spiegel warf das froh erstaunte Gesicht des gefoppten Beschauers zurück, als er in ihm die glänzend polierte Metallplatte eines Kaffeebretts erkannte. Richard und Robert, die Söhne des Hauses, die den Beschenkten samt den Geschenken um Mitternacht heimbrachten, konnten die Sächelchen nicht schnell genug in den dritten Stock hinaufbefördern, weil es Brahms gegen sein menschenfreundliches Gewissen ging, die Hausmeisterin ein paar Minuten am Tor warten zu lassen ...20

Herzog Georg von Meiningen traf den Geschmack seines »Hof- und Kammerkomponisten« nicht weniger gut, als er ihm tausend Stück seiner überlebensgroßen türkischen Leibzigaretten verehrte, die Brahms als wohlbekannte Delikatesse zu schätzen wußte. Diese Mille, obwohl sie ja dazu bestimmt war, in Rauch aufzugehen, erwies sich standhafter als die vielen von Simrock bezogenen Mille, so »dauerhaft« Brahms diese lumpigen Geldlappen auch bestellen mochte. Denn er rauchte die Zigaretten nur bei festlichen Gelegenheiten oder präsentierte sie bevorzugten Besuchern. »Verzeihen Eure Hoheit,« antwortet er dem Herzog, »wenn ich dazu in der linken Hand eine Zigarette halte. Aber ich bin gar zu fröhlich über die Gute Eurer Hoheit und der Zigaretten selbst. Die Erste genießend, kann ich unmöglich anderes dazu tun, als ein herzliches Wort des Dankes sagen. Ein besonders Schönes an dem [377] Geschenk ist aber, daß ich doch keine der 1000 in die Hand nehmen werde oder einem Freunde bieten, ohne mich des Meininger Schlosses und seines gütigen Herren zu erinnern. Ich freue mich auf Mühlfelds Gesicht, wenn ich ihm nächstens die bekannte stolze Meiningerin biete – wie auf das der Wiener, wenn sie den Meininger sehen und hören!«

Er sollte sich mit seiner Vorfreude nicht übereilt haben. Als Mühlfeld in Wien mit ihm konzertierte – machten die Wiener ihr freundlichstes Gesicht. Die Klarinettsonaten wurden am 7. Januar 1895 im Tonkünstlerverein, am 8. und 11. im Quartett Rosé als Novitäten und überhaupt zum erstenmal öffentlich gespielt. Namentlich gefiel die nach dem Manuskript noch als Nr. 1 bezeichnete Es-dur-Sonate, obwohl sie, merkwürdig genug, erst auf dem Programm an letzter Stelle erschien, hinter Brahms' Streich-Quintett op. 111, das Mozarts Klarinettquintett den Vortritt überlassen hatte. Noch ungünstiger war die f-moll-Sonate postiert, die Rosé drei Tage später an einem außerordentlichen Kammermusikabende herausbrachte. Anstatt dem Brahmsschen Klarinettquintett, das bereits eine Art von Popularität in Wien erreicht hatte, voranzugehen, folgte sie ihm nach, und Beethovens G-dur-Quartett machte den Schluß. Auf die öffentliche Produktion bereitete sich Brahms mit seinem h-moll-Kapriccio vor, das er als Etüde benützte. So sagte er wenigstens, als ich ihn dabei überraschte, und zeigte mir seine Hände und Finger, die voll Risse waren und ihn schmerzten. Er hatte seine alten Handschuh verlegt und konnte sich nicht entschließen, neue zu kaufen, obwohl scharfer Frost eingetreten war. An demselben Vormittage (5. Januar) schickte er Dr. Sch., der ihm Kompositionen eines auswärtigen Freundes zur Durchsicht gebracht hatte, mit den Worten heim: »Sagen Sie Ihrem Freunde nur, es wäre alles wunderschön!« Sch. wußte nicht, was er davon halten sollte, und ich erklärte ihm: »Das heißt: das Zeug ist keiner Rede wert.« Da jammerte Brahms in kläglich-komischem Ton: »Habe ich das gesagt? O Gott, o Gott! So schlecht sind die Menschen!«

Im Tonkünstlerverein waren Johann Strauß und Simrocks mit uns unter den von Brahms eingeführten Gästen. Als er nach der ersten Sonate zu uns kam, und ich sagte, es sei schade, [378] daß man die zwei ersten Sätze nicht gleich noch einmal hören könne, scherzt er: »Sie meinen wohl: man g'wöhnt's?« Nach dem Quartettabend war Brahms, der unsicher und aufgeregt gespielt hatte,21 sehr vergnügt mit Simrocks, Strauß (nebst Frau und Tochter, Brülls, Mühlfeld, Steinbach und uns in einem seinen Wiener Restaurant, wo ich vorher ein Zimmer bestellt hatte – der »Igel« sei diesmal für »Fräulein Klarinette« und andere Damen, wie Brahms entschied, zu rauchig. Johann Strauß und Brahms überboten einander mit Wiener Späßen und Hamburger Geschichten. von denen Brahms einige in plattdeutschem Dialekt erzählte, so drollig, daß auch die Wiener, die sie nicht verstanden, sich ausschütteten vor Lachen. Am nächsten Morgen sprach er sich höchst befriedigt über den gestrigen Abend aus und meinte, er würde mir gern das Manuskript der Sonaten leihen, wenn nicht Mühlfeld und er noch verschiedentlich in Wien herumspielen und dann als wandernde Musikanten weiterziehen müßten. Schon morgen nach mittag ginge der Spaß bei Fellingers wieder los. Als ich mir erlaubte, die Vortragsordnung des Programms zu tadeln, geriet er in hellen Zorn, doch nicht, wie ich meinte, meines Tadels wegen, sondern weil er mir rechtgeben mußte. »Eine Stunde lang«, eiferte er, »ist darüber mit Rosé debattiert worden. Natürlich redet man mir vor, meine Sonate sei ja doch das Eigentliche und Wahre, also wolle man sie sich bis zuletzt aufsparen. Aus Höflichkeit gegen das Quartett und auch gegen Mühlfeld gebe ich nach. Wäre ich nun falsch bescheiden, so hätte ich ja sagen können, mein Quintett dürfte sich neben dem Mozartschen überhaupt nicht sehen lassen, aber das wollte ich nicht. Auch interessiert es die Spieler und das Konzertpublikum jetzt wirklich mehr. Am Freitag wirds erst schön werden, da kommt mein Klarinettquintett zuerst, dann Beethoven und zuletzt die sprödere Sonate.« Es kam zwar anders, wie oben schon bemerkt wurde, aber noch schlechter.

Im Januar konzertierte Heinrich Barth, der Berliner Hochschulprofessor, [379] in Wien und spielte mehrere Klavierstücke aus op. 117, 118 und 119 von Brahms, auch eine Schubertsche Sonate. Ich traf ihn am nächsten Morgen bei Brahms, und es wurde viel über das moderne Konzertwesen gesprochen. »Was soll in Konzerten gespielt werden?« fragte Barth. Ich sagte, halb im Scherz: »Nichts Ernstes, nichts Musikalisches«, und Brahms stimmte ernsthaft bei. Er klagte dann darüber, daß Haydn und Mozart in den Wiener Quartettabenden immer mehr verschwänden, und nannte es eine Unmöglichkeit, drei Beethovensche Riesenwerke hintereinander zu rezipieren. Barth interpellierte Brahms, wie er es mit der Wiederholung der ersten Teile im Sonatensatze gehalten wünsche, und Brahms sprach sich im allgemeinen dafür aus. »Meine Sätze wünsche ich wiederholt. Man soll sich überhaupt nach den Vorschriften der Komponisten richten. Bei Schubert freilich sind die ›Längen‹ meist am Anfang, auf der ersten Seite, nicht zuletzt.« (Er meinte, daß Schubert sich häufig zu früh verausgabe, weil seine Melodien wenig Stoff für thematisch-interessante Durchführungen enthielten.) »Und doch kann man sich an seinen Sonaten gar nicht satt spielen. Freilich muß man sie vornehmen, wie ich sie vorgenommen habe: in der Dunkelstunde, im Zwielicht oder Mondschein mit ein paar guten Freunden als Zuhörern.« Er lachte dann darüber, daß man jetzt Brahms-Abende veranstalte, die er nach Tunlichkeit zu verhindern suche. »Jetzt bin ich in der Mode; sie würden das scheußlichste Zeug spielen, wenn ich es ihnen gäbe.« Dann holte er die ersten Liederbände der großen Schubert-Ausgabe aus dem Notenspinde herbei, für die er sich neuerdings ebenso eifrig interessierte, wie er früher, als es sich um die Publikation der ungedruckten Symphonien handelte, dagegen gesprochen hatte, und rief begeistert aus: »Drei Bände, und wir sind noch immer nicht beim ›Erlkönig‹, beiop. 1! Was er im Jahre 1815 alles geschrieben hat – es ist rein zum Verrücktwerden!« –

Am 20. Januar sang Frau Lillian Henschel im Philharmonischen Konzert, und führte Richter Brahms' dritte Symphonie wieder auf. Das den Wienern besonders sympathische Werk schien jedesmal schöner gespielt zu werden, die Musiker erwärmten sich an der Begeisterung des Publikums, und diese vierte Aufführung – im Laufe von [380] zwölf Jahren – wurde von vielen für die beste gehalten. Zwei Tage darauf fuhr Brahms nach Berlin, wo er am 24. im Quartett Joachim die Klarinettsonaten spielen sollte. Doch Mühlfeld, der sich die Lippe verletzt hatte, telegraphierte plötzlich ab. Brahms wollte gleich wieder umkehren, ließ sich aber zum Dableiben bewegen und erntete neuerdings für sein G-dur-Quintett reichen Beifall ein. Richard Fellinger jr., der dem Konzert beiwohnte, erzählt, daß Brahms, um sich vor dem ihm zujubelnden Auditorium zeigen zu können, von der ersten Bank aufs Podium hinaufgesprungen sei – ein bei seiner Korpulenz nicht ungefährliches Wagnis.

Auf das Wiedersehen mit Mühlfeld mußte sich Brahms bis Leipzig gedulden. Dorthin war er, nach sieben Jahren wieder einmal, von der Direktion der Gewandhauskonzerte eingeladen. Die Initiative dazu ging von Eugen d'Albert aus. Der Künstler sollte am 31. Januar eines der beiden Brahmsschen Klavierkonzerte vortragen und erklärte, beide spielen zu wollen, wenn Brahms dirigiere. Sein Vorschlag wurde mit Vergnügen akzeptiert, und Brahms konnte dem prickelnden Reiz nicht widerstehen, den Leipzigern, die ihn mit seinem d-moll-Konzert vor sechsunddreißig Jahren die berüchtigte Niederlage bereitet und noch zu Neujahr 1882 das ebenfalls von ihm selbst vorgeführte B-dur-Konzert so gut wie abgelehnt hatten, Reue und Buße für beides zusammen aufzuerlegen. Diesmal brauchte er sich weder vor einem langweiligen Orchesterdirigenten noch vor einem übelgelaunten Pianisten zu fürchten; da er nicht selbst spielte, aber selbst dirigierte. Zwar saß sein getreuer Widersacher von 1859, Eduard Bernsdorf, der Kritiker der »Signale«, noch auf dem alten Posten: »wahrlich, wie ich ihn verließ, noch gehüllt im grauen Vließ«. Aber da Brahms als Dirigent keine Launen hatte, und er alles Übrige der heiligen Kraft des jugendlich begeisterten d'Albert anvertrauen durfte, blieb auch dem verbissenen Griesgram nichts weiter übrig, als zähneknirschend von dem beispiellosen Erfolge Akt zu nehmen, den der unwillkommene Gast diesmal davontrug. In den Signalen heißt es:

»Seit ungefähr einer Woche weilt Johannes Brahms in Leipzig und sieht sich in der Öffentlichkeit wie in Privatkreisen in einer Weise gefeiert, die geradezu exorbitant ist. Zuerst wurde [381] ihm durch einen, ausschließlich Kompositionen von ihm gewidmeten Kammermusikabend gehuldigt. Dann bejubelte man in einem Konzert des Böhmischen Streichquartetts sein f-moll-Klavierquintett, und schließlich durfte er im fünfzehnten Gewandhauskonzert mit seinen von ihm dirigierten Schöpfungen, der ›Akademischen Festouvertüre‹ und den zwei Klavierkonzerten ind-moll und B-dur, den Gipfel der Triumphe erklimmen. Denn gerade bei letzt- erwähnter Gelegenheit nahmen die Ovationen einen besonders enthusiastischen Charakter an; die Hervorjubelungen und dröhnenden Beifallssalven wollten kein Ende nehmen, und an dem gebräuchlichen Orchestertusch und Lorbeerkranz fehlte es auch nicht.«

Die beiden Kammermusikabende hatten dem Konzert der Konzerte wirksam präludiert und die Erwartungen des musikliebenden Publikums aufs höchste gesteigert. Am 27. Januar führten Brahms und Mühlfeld die ihnen in Fleisch und Blut, Herz und Finger übergegangenen Sonaten den Abonnenten der Gewandhaussoireen vor, und ihr poetisches, unendlich sein abgetöntes Zusammenspiel, das die Kenner entzückte, brachte auch den Laien den größten Respekt vor den tiefsinnigen Novitäten bei. Aber erst das schon bekannte, von den Herren Prill, Rother, Unkenstein, Sitt und Wille schwungvoll wiedergegebeneG-dur-Quintett schlug kräftig ein, und der dritte Satz wurde ungestüm da capo begehrt. Noch geräuschvoller ging es bei den »Böhmen« her. Die Herren Hoffmann, Suk, Nedbal und Wihan konnten zwar nicht, wie sie gern wollten, dem Meister mit einem ganzen Brahms-Abend huldigen, weil sie auf sein Geheiß das Programm ändern und sich mit dem f-moll-Quintett begnügen mußten; aber sie spielten das Werk so schön, und d'Albert faßte die Themen mit so leidenschaftlichem Pathos an, daß einem der Zuhörer ganz besonders warm dabei wurde: Brahms. Er saß mitten im Saale und dankte lächelnd, als ihm der Diener die neuerschienene Eulenburgsche Partitur anpreisend zum Kauf anbot.

Für den Abend vor dem Gewandhauskonzert war der gefeierte Gast zu einem ihm zu Ehren veranstalteten Diner eingeladen. Er sagte aber ab und ging lieber mit d'Albert zu Julius Klengel, den er um ein bescheidenes musikalisches Familiennachtmahl gebeten hatte, mit Ausschluß von Direktionsmitgliedern und[382] Toastrednern. Außer dem Gastgeber war niemand da wie der Verlagsbuchhändler Geibel, ein alter Freund des Hauses, und Marie X., eine junge Amerikanerin, die bei Klengel Unterricht im Cellospiel nahm. Brahms hatte den berühmten Konzertmeister und Konservatoriumsprofessor zufällig noch niemals gehört, und Klengel spielte ihm, von d'Albert begleitet, einige Stücke vor, die ihm erlaubten, als Musiker und Virtuos zu glänzen: Variationen eigener Erfindung und Paganinis von ihm bearbeitetes Perpetuum mobile, das mit einem fabelhaft schweren Lauf in chromatischen Oktaven abschließt, d'Albert griff einmal daneben und Brahms, der die Noten umwendete, gab ihm einen Klaps auf die Hand. Nachdem Klengel geendet hatte, wandte sich Brahms um, sah ihm eine Weile sprachlos ins Gesicht, schlug ihm dann auf die Schulter und sagte: »Ich habe schon von Ihrer phänomenalen Technik gehört, aber ich hätte solche Wunderdinge auf Ihrem Instrument nicht für möglich gehalten. Sie müssen nämlich wissen, daß wir engere Kollegen sind. Als Knabe habe auch ich Cello gespielt und es sogar bis zu einem Rombergschen Konzert gebracht. Die Oktavengeschichte am Schlusse ist der reine Schwindel – will sagen, es schwindelt einem beim bloßen Zuhören«

Auf d'Albert gab Brahms acht wie auf ein Kind, zwang ihn, obwohl er lieber roten Wein getrunken hätte, zu weißem, der sei gesünder, und den trinke er auch, und bestand darauf, daß das Konzert-Baby, sehr gegen d'Alberts Willen, um elf in einem eigens von ihm bestellten Wagen ins Hotel gebracht werde: »er muß morgen spielen und braucht seine Kraft«. Hinter seinem Rücken lobte ihn Brahms ganz unbändig und rühmte ihm nach, daß er seine Konzerte vollendet spiele. Nur in einer langen und verwickelten Passage greife er immer Es statt E, aber das sei auch das Einzige, was er auszusetzen wisse. Nach dem Konzert gestand d'Albert, beim siebenten Satze habe er seine Gedanken zusammen nehmen müssen. Nach dem Essen wurde dem gutgelaunten Gaste ein zweites musikalisches Wunder serviert, mehr Natur- als Kunstwunder. Klengel hieß seine Schülerin ihr Banjo holen, ein Instrument, das Brahms nicht einmal dem Namen nach kannte. Afrikanischen Ursprunges, ist es von den Negern in Amerika eingeführt worden, eine langhalsige, mit fünf bis neun Saiten bespannte [383] Gitarre, die an Stelle des Resonanzkörpers eine tamburinartige Trommel hat. Die Neger begleiten ihre Lieder und Tänze mit Banjo, und Miß Mary fand Gelegenheit, die Handgriffe an der Quelle zu erlernen. Brahms war erstaunt, das primitive Instrument so trätabel und ausdrucksfähig zu finden. Er prüfte es eingehend, steckte sich einen der kleinen Holzstege ein, mit denen die Tonhöhen der Saiten verändert werden, als Andenken an die »kleine Amerikanerin«, die er auch das niedliche Tamburinmädchen nannte, und bemerkte im Laufe des Gesprächs, nun wisse er doch, wo Freund Dvorak die Melodien zu seinen amerikanischen Kompositionen her habe. Es wurde sehr viel Bowle getrunken, bei Magnesiumlicht photographiert, gescherzt und gelacht, bis Brahms die Uhr aus der Tasche zog und sagte, nun sei es halb Drei, und da gingen alle anständigen Menschen zu Bett, und da er selbst sich dazu rechne, sage er gute Nacht.

Ein anderes, nicht minder interessantes und liebenswürdiges Gedenken an jene Glanztage sei als »Stimme aus dem Publikum« einem von Frau Hedwig von Holstein an Baronin Helene Vesque gerichteten Schreiben entnommen. Da heißt es d.d. Leipzig, 11. Februar 1895: ... »Hier angekommen, jagt eine Himmelsfreude die andere. Die Klarinettensonaten mit Mühlfeld, von Brahms selbst gespielt, und das einzige Quintett op. 111 begannen den Reigen. Wonnetrunken taumelte ich ganz allein vom Gewandhaus fort im Schneegestöber, hatte keinen Wagen, da läuft mir jemand nach, und eine rauhe, schnarrige Stimme sagt: ›Wenn der Mensch Glück haben soll, findet er's auf der Straße!‹ Brahms war es, den aber jedenfalls Herzogenberg auf mich zugestupst hatte. Ich jauchzte vor Freude, denn mein Herz war übervoll. Sie wollten mit mir gehen, aber ich stieg in die erste beste Pferdebahn, damit sie mich los waren, denn mit meiner Schneckenpost zu Fuße kann ein Mann nicht gehen. Bei Wachs sah ich mit Schrecken, daß ich neben R. zu sitzen kam, und schäumte vor Wut. Du weißt, daß R. Antagonist von Brahms ist, und ich hätte gern die ganze Welt oder lieber Einen Menschen so recht umarmt vor Seligkeit über die Musik. Da tauchte er auf in der Menge und setzte sich mir gegenüber an einen schmalen Tisch. Ach, er zieht mit seiner Allgewalt magnetisch an und stößt dann immer gleich wieder ab. [384] Ich brachte ihm den offiziellen Brief von Bremen; das Konzertkomitee wollte seinen Rat, wegen Besetzung der Dirigentenstelle, und hatte mich beauftragt, für die Beantwortung einzustehen. ›Ich kenne niemand in Bremen, habe gar keine Beziehungen zu dieser Stadt‹ sagte er ablehnend. ›Von der Oase werden Sie doch etwas wissen?‹ fragte ich. Das gab er zu und steckte den Brief ein. Ich dachte, er würde ewig im Rocke stecken bleiben, aber er hat ihn doch freundlich beantwortet, wie er gestern, sich selbst lobend, sagte. Dann fragte ich nach seiner Bekanntschaft mit Klinger, der im Konzert schmachtend in der ersten Reihe dicht vor dem Podium saß und ihn mit Blicken verschlang. Er verleugnete ihn! – Wie oft verleugnet er die, die ihn lieben, der hartherzige Mann! Und doch habe ich gehört, er wolle ihn besuchen. – Gestern und vorgestern waren Brahmstage, wie ich sie nie erlebte. Endlich sind die Leipziger Schafsköpfe helle geworden im Geist und erkennen ihn. Ich schicke Dir die Programme, wenn ich sie noch habe. Bin erst nach 2 Uhr nachts mit Bulthaupt, der hier ist, nach Haus gekommen. Ich könnte Dir Bücher schreiben über Gehörtes, Empfundenes, Erlebtes. Unter anderem wäre ich bald in die Erde gesunken vor Schreck, als mich in einer Gesellschaft von dreihundert Personen der Jurist Binding leben ließ als ›Rabenmutter‹ und als noch was, das ich nicht schreiben kann. Brahms, d'Albert und alle Professoren kamen zu mir zum Anstoßen, und es war ein großes Hallo ...«

Für diejenigen, welche die Schreiberin aus dem herzerquickenden Buche »Eine Glückliche« kennen, enthält der Brief kein Rätsel, aber auch andere werden ihn verstehen. Trotz ihrer dreiundsiebzig Jahre fühlte und dachte die seltene Frau so lebhaft wie ein junges Mädchen; aber ihre an Bettina erinnernden Herzensergüsse, die auch den Widerstrebenden mit fortreißen, haben vor jenen die Treue und Wahrhaftigkeit eines reinen Herzens voraus. Nur eines bleibt für den mit den Verhältnissen nicht näher Vertrauten dunkel: Brahms soll Klinger »verleugnet« haben, und das zu derselben Zeit, da er ihn besuchen wollte! Welchen Grund hätte er für sein ausweichendes oder abweisendes Benehmen haben können, als die Unmöglichkeit, auf einen Lieblingsgegenstand näher einzugehen, an einem Orte, wo so viele ihm fremde Menschen um ihn herumhorchten, [385] um ein Wort zu erhaschen und als große Neuigkeit in der Stadt herumzutragen? Ihm wäre es wie eine Indiskretion und Profanation vorgekommen, der auch von ihm hochverehrten Dame Rede und Antwort zu stehen, von der er bereits zu hören bekam, daß er Klinger besuchen werde. Sollte Simrock geplaudert haben, dem er seinen Vorsatz schon vor der Reise mitgeteilt hatte? – Gewiß habe er ihn, wie er später bei Simrock meldet, in Leipzig gesehen. Eine besondere Freude sei ihm das Haus seiner Eltern gewesen, und künstlerisch habe ihn die Salome angesprochen.22 Über die Bilder möchte er lieber einen gescheiten Kenner sprechen hören, als versuchen, selbst konfuses Zeug darüber zu schwatzen.

Am 3. Februar war Brahms wieder in Wien. Auf einem Spaziergange, den wir miteinander machten, rühmte er »das neue Leipzig« und erzählte vielerlei von dort. Bei einem Nachmittagsbesuche, den ich ihm bald darauf abstattete, um ihm die von ihm begehrte »Ghismonda« Immermanns zu bringen, welche d'Albert zur Heldin seiner Oper erwählt hatte, kam er noch ausführlicher auf die nahe und ferne Vergangenheit zurück. Trotz des scharfen Frostes hatte er die Fenster im Schlafzimmer offen; auch im Klavierzimmer war es empfindlich kalt, während ein schwaches Feuerlein im Ofen flackerte. Er saß bei der Lampe, las in Geibels »Brunhild« und sprach sein Entzücken über den Lübecker Dichter aus, den er noch persönlich bei Ägidi mit seiner Donnerstimme habe vortragen hören. Ich las ihm aus dem auf dem Tische liegenden »Klassischen Liederbuche« die Horazische Ode an Thaliarch vor Bei der Strophe:

»Dem Frost zur Abwehr über dem Herd empor

Schicht Holz auf Holz! Freigebiger auch, o Freund,

Kredenz uns vom vierjähr'gen Weine

Aus dem sabinischen Henkelkruge!«

stand er auf und legte im Ofen nach. Dann unterbrach er mich und lachte: »Aha, nun wollen Sie auch noch einen Schnaps haben ...« Den Schluß des Gedichtes: »Oder dem Finger, der [386] wehrend nachgibt« wiederholte er einigemal, »entzückend!«. Wir tranken ein Gläschen grüner Chartreuse und gerieten in begeistertes Lob des großen Sprach- und Formkünstlers, Minnesängers, Gedankendichters und Übersetzers, der heute, wie er sagte, »von Lausejungen, die keinen Sinn für so was haben«, über die Schulter angesehen werde. Dann kam Brahms wieder auf Leipzig zurück und die Auszeichnungen, die er dort genossen.

»Wissen Sie, was sie mir für mein bißchen Fuchteln Honorar gezahlt haben? Bare 2000 Mark. Ich hatte allenfalls auf eine Reiseentschädigung gerechnet. Aber das war in Leipzig noch nicht da. Dafür kaufe ich mir gleich die Bachsche Kantate, die jetzt bei der Witwe Spittas zu haben ist, es wäre denn, daß die reichen Leute Dumba und Miller zusammenschössen und das Autograph dem Archiv der Gesellschaft zum Präsent machten.23 Wenn sie knauserig sind, kaufe ich's, behalte es noch ein Weilchen, um mich daran zu freuen, und dann kriegt's das Archiv sowieso mit meinen übrigen Handschriften. Einiges, z.B. das Blatt mit den Handschriften Beethovens und Schuberts, ist schon hinübergewandert!«

Ich bemerkte, es sei doch traurig, daß der Künstler oft so spät einernte, was er so früh gesät wie er. »Warum denn?« entgegnete er. »Mich z.B. hat es niemals geschmerzt, wenn ich keinen Erfolg hatte. So war es mir ziemlich gleichgültig, als ich in meiner Vaterstadt Hamburg mit meinen Magelonen-Gesängen ausgezischt, ja ausgejohlt wurde.24 Ich war in guter Gesellschaft: Stockhausen sang, und ich akkompagnierte. Und Sie wissen ja, wie ich in demselben Leipzig mit demselben d-moll-Konzert anno dazumal durchgefallen bin. Ja, da haben sie mich ebenso niedergezischt, wie sie mich jetzt beklatscht haben. Dafür aber versicherte mir Joachim, daß seit Beethoven kein ähnliches Werk geschrieben worden sei, und ich gab mich zufrieden damit. Das Schönste war, daß mich Breitkopf & Härtel damals aufforderten, ihnen wieder etwas in Verlag zu geben, und daß sie, als ich ihnen darauf ein Klavierkonzert anbot, mir entrüstet zurückschrieben: ›Doch [387] nicht etwa das d-moll?‹ Heute hätten sie's ganz gern. Übrigens stehe er mit der Firma und den derzeitigen Chefs, den Herren Dr. von Hase und Stadtrat Volkmann, auf dem besten Fuße. Er habe, seiner früheren ablehnenden Haltung wegen, die er der Schubert-Ausgabe gegenüber eingenommen, pater peceavi gemacht und die Herren mit d'Albert in ihrem wirklich großartigen Etablissement in der Nürnbergerstraße besucht, um ihnen seine Freude auszusprechen, daß sie das Werk so schön begonnen und fortgesetzt hatten.

Ich wollte mir schon«, schreibt er später an Mandyczewski, »den neunten Band (Schubert) verbitten, als genügend bekannt. Aber man muß ihn in der Reihenfolge anschaun, um sich nochmals der Art der Herausgeber zu freuen: Weit, hoch, herrlich der Blick!«25

Mitte Februar wurde Brahms wieder am Main und Rhein erwartet. Er hatte sich der Frankfurter Museumsgesellschaft für den 15. anfangs nur zu einem Kammermusikabende verpflichtet, an dem er mit Mühlfeld die früher dort privatim erklungenen Klarinettsonaten öffentlich wiederholen wollte. Durch das gute Beispiel der Leipziger angeeifert, luden die Frankfurter den Meister dann noch für ihr nächstes Sonntagskonzert am 17. ein. Auch bei musikalischen Veranstaltungen, an denen er persönlich nicht beteiligt war, regardierte man ihn wie einen Souverän, der gewohnt ist, die Farben seines Landes zu sehen. Kaum hatte Rottenberg erfahren, daß Brahms, vom Direktor Claar invitiert, am 13. das Opernhauskonzert mit seinem Besuche beehren werde, so änderte er das auf Wagners Todestag eingestellte Programm ab. Einige Nibelungen-Fragmente entfielen, und dieF-dur-Symphonie rückte an ihren Platz. Brahms aber erschien erst nach der Symphonie und applaudierte von der Intendantenloge aus demonstrativ der Faust-Ouvertüre, von der er beim Abendessen zu Klara Schumann sagte, sie enthalte viel Schönes.26

Auf dem Programm des Kammermusikabends stand nichts Geringeres als sein g-moll-Quartett, umrahmt von den beiden [388] Klarinettsonaten. Ein kühnes Unterfangen für den bald Zweiundsechzigjährigen! Warum er gerade dieses, besonders in dem passagenreichen Finale hohe Anforderungen an den Pianisten stellende Jugendwerk aussuchte? Klara Schumann wäre die Einzige gewesen, welche die Frage zu beantworten, die symbolische Handlung zu deuten gewußt hätte. Ihr Tagebuch schweigt darüber. Brahms hatte von Wien aus bei ihr angefragt, ob die Quintettprobe mit Klarinette für Mannheim nicht bei ihr stattfinden könne. Natürlich war ihr das sehr willkommen, und sie gab die Frage an Heermann weiter, von dem sie die Antwort erhielt: sehr gern, aber sie müßte es der Landgräfin (Anna von Hessen) und der Baronin Rothschild sagen, denen Heermann die Probe bereits versprochen habe ... Das wurde sogleich nach Wien gemeldet und Brahms erwiderte: »Wenn Du doch begreifen und glauben möchtest, daß mir mein Vergnügen durch gar nichts Fremdes weder gesteigert noch geschmälert werden kann! Ich freue mich einzig, Dich ein paar Tage zu sehen. Jeder gute Musiker und jedes hübsche Mädchen ist mir ganz recht dabei – aber auch jeder Landgraf und was sonst« ...27