Achtes Kapitel.

Gluck in Paris.

Im Spätsommer des Jahres 1773 traf Gluck in Begleitung seiner Gattin und seiner Adoptivtochter, seiner Nichte Marianna, in Paris ein und wurde sowol bei Hofe wie auch von seinen Kunstgenossen ehrenvoll empfangen. Da er zu oft schon erfahren hatte, wie wichtig die Art der Ausführung eines Tonstückes für dessen Erfolg ist, so suchte er sich zunächst über den Stand der Kräfte, denen er seine neue Oper »Iphigenia in Aulis« anvertrauen sollte, zu unterrichten. Er machte die Bekanntschaft der Sänger und Sängerinnen, die ihm für die Darstellung zur Verfügung standen, und da soll er allerdings wenig Tröstliches erfahren haben. Nach Castil Blaze1 fand er ein Orchester, das in seinen Stimmen nichts sah, als »ut« und »re«, Viertel- und Achtelnoten; eine Schaar von Gliedermännern, die man den Chor nannte; Schauspieler, wovon die Einen eben so leblos waren als die Musik, die sie sangen, und die Andern sich mühten, eine traurige, schwerfällige Psalmodie hören zu lassen, oder frostige Lieder mit Armen und Lungen zu erwärmen. Er sah sich ferner in die unangenehme Lage versetzt, mit den zahllosen Mängeln [145] und üblen Gewohnheiten, die Rousseau einst mit schneidender Schärfe getadelt hatte, und von denen seine Sänger noch immer, wie von unreinen Geistern besessen waren, in einen wahrhaften Vernichtungskampf zu treten, und sie so zu bilden, daß sie zum Vortrage der ihnen bestimmten Rollen die erforderliche Tüchtigkeit erhielten; kurz er mußte die ganze Singschule nach den Grundsätzen des Systemes, das er rücksichtlich des musikalischen Ausdruckes, der Einfachheit und Reinheit des Gesanges, der Lebhaftigkeit und Richtigkeit der Declamation beim Vortrage seiner Recitative sich festgestellt hatte, mit seinen Sängern rastlos durcharbeiten. Eden diese Mühe harrte seiner später bei den Proben mit dem Orchester, wo er hinreichend Gelegenheit fand, sein ganzes Ansehen, seine ganze männliche Thatkraft und alle seine Kenntnisse zu entwickeln. Hinsichtlich der Sänger war er genöthigt, die meisten Stücke der zur Aufführung vorbereiteten Oper in andere Tonarten zu übertragen und noch mancherlei von den Umständen gebotene Veränderungen vorzunehmen.

Schmid setzt bei dieser Mittheilung hinzu: »Gluck hatte wol Recht zu versichern, daß, wenn er für die Composition einer Oper 20 Livres verlangen würde, er für die Mühe, sie aufführen zu lassen, verhältnißmäßig deren 20,000 haben müsse. Diesen Ausspruch Glucks hat uns der Vater der blinden Clavier-Virtuo sin Fräulein von Paradies aufbewahrt.«

Nach unsäglichen Mühen war Gluck endlich so weit gelangt, daß für den 13. Februar 1774 die Aufführung festgesetzt werden konnte. Da erkrankte an diesem Tage der erste Sänger und ein anderer sollte für ihn eintreten. Gluck erkannte das als einen Versuch, seine Oper zu Fall zu bringen und forderte, daß die Aufführung verschoben werde. Darauf erklärte die Direction nicht eingehen zu dürfen, da das Stück angekündigt und dem Hofe bereits gemeldet sei. Aber Gluck beharrte auf seinem Willen und erklärte: lieber die Partitur dem Feuer zu übergeben, als eine schlechte Aufführung zu gestatten, und so mußte man endlich darein willigen. Die Aufführung wurde verschoben.

Natürlich trug auch dies Ereigniß nur dazu bei, die Spannung der Pariser noch bedeutend zu erhöhen.

[146] Am 19. April endlich ging die Oper in Scene, eine ganze Reihe Tonstücke wurde mit rauschendem Beifall aufgenommen, der sich indeß am Schluß bedeutend abkühlte; erst bei der zweiten und bei den folgenden Vorstellungen wuchs der Beifall. Jedenfalls aber hatte selten ein Ereigniß die gebildeten Kreise in Paris so in Aufregung versetzt, als die Aufführung dieser Oper.

Laharpe, Redacteur der Gazette littéraire de l'Europe bespricht noch im Aprilheft der Zeitschrift den Erfolg der Oper wie nachstehend:

»Wir sind zwar nicht im Stande, das Urtheil des gebildeten Publikums über diese tragische Oper bestimmen zu können, getrauen uns aber zu glauben, daß der Erfolg die Hoffnungen, die man von dem Genius und dem Talente des Ritters von Gluck hegen darf, sich hinlänglich bestätigen werde.

Die Zuhörer können gegen die zahllosen neuen, kraftvollen und doch einfachen Schönheiten, die aus einer so ausdrucksvollen, wirksamen und echt dramatischen Musik hervorleuchten, unmöglich kalt geblieben sein: aber es giebt noch viele andere Dinge, die ein französisches Ohr nicht so schnell fassen kann, die Verbindung der Harmonie und das Verhältniß des Gesanges zum Orchester« und darauf bringt er eine Abhandlung von Abbé Arnaud in Form eines Schreibens an Madam D'Augny, Gemahlin des General-Pächters gleichen Namens, das eine bewundernde Zusammenstellung und Beschreibung der bedeutendsten Stücke der Gluckschen Oper giebt. Abbé Arnaud leitete mit Suard das oben erwähnte Journal, das von 1764 bis 1784 erschien und mit begeisterter Energie die Interessen Glucks vertrat.

Jetzt arbeitete Gluck auch seinen Orpheus für die Aufführung in Paris um und die Proben wurden so energisch betrieben, daß bereits am 2. August desselben Jahres das Werk in Scene gehen konnte; auch hier errang es denselben großartigen Erfolg, so daß mit diesen beiden Opern Gluck entschieden festen Fuß in Paris und somit in ganz Frankreich gefaßt hatte.

Die durchgreifendsten Veränderungen, welche Gluck mit seinem Orpheus vornahm, wurden Hauptsächlich durch die ausführenden Sänger [147] veranlaßt. Die französische Oper hatte keine Castraten; die ursprünglich für einen solchen geschriebene Rolle des Orpheus (Contraalt) mußte deshalb für einen hohen Tenor (haute contre) umgesetzt werden; dies verursachte eine Reihe von Transpositionen, und dadurch bedeutende Veränderungen in der ganzen Organisation der Oper. Andere Aenderungen wurden durch die Rücksicht auf die anderen Ansprüche der Franzosen veranlaßt und hauptsächlich nach Wunsch der betreffenden Sänger von Gluck ausgeführt. So ist schon der Anfangschor verändert; in der dritten Scene erhält Amor bereits eine neue, weit ausgeführte Arie: »Soumis au silence contraint ton désir«; die dann folgende Arie des Orpheus ist nach dem Wunsche des Sängers Legros durch Bravourstellen erweitert. In ähnlicher Weise wurde auch der zweite Act verändert, so unter Anderem durch ein Ballet (»Air des Furies«) u.s.w.

In Paris begannen jetzt auch wieder jene Kämpfe zwischen den Parteien der nationalen und der italienischen Oper. Die Anhänger der letzteren fanden in der Oper Glucks nur wunderliche Ideen ohne Geschmack und Genie; sie tadelten seine geräuschvolle Instrumentation und vermochten selbst den, von den Anhängern Glucks so gerühmten musikalischen Ausdruck nicht zu finden. Hauptsächlich waren sie bemüht, des Meisters Musik dadurch zu verdächtigen, daß sie darin nur eine Nachahmung des Systems von Lully nachzuweisen suchten, aus dem er einen Theil der, den Werken der alten Tonsetzer eigenthümlichen Eigenschaften des Adels, der Grazie und der Abwechselung entfernt habe. Erst später nahmen diese Meinungsverschiedenheiten heftigern Charakter an und führten zu leidenschaftlichen Kämpfen. Für jetzt überließ Gluck den Freunden seine Vertheidigung und reiste wieder zurück nach Wien. Dort hatten seine Pariser Erfolge selbstverständlich auch gerechtes Aufsehen erregt und die Kaiserin Maria Theresia sah sich dadurch veranlaßt, den Meister zu ihrem Kammer-Compositeur zu ernennen. Es geschah dies mittelst Decrets vom 18. October 1774. Dasselbe lautet:

[148] »Von Ihrer Majestät der Kaiserin, Königin Maria Theresia etc. Unserer allergnädigsten Frau wegen dem Chevalier Gluck in Gnaden anzufügen:

Allerhöchstgedacht Jr. k.k. apost. Majestät hätten demselben in Ansehung seiner, in der Musik besitzenden gründlichen Kenntnisse und dargethanen besonderen Geschicklichkeit, wie auch in verschiedenen Compositionen erprobten Fähigkeit die Stelle eines k.k. Compositeurs mit einem, aus dem k.k. Univ. Kameralzahlamte zu beziehen habenden Gehalt vonZweitausend Gulden dergestalt allerhuldreichst zu verleihen geruht, daß er seine sich eigen gemachte ausnehmende Kunsterfahrenheit mit allmöglicher Beflissenheit erweitern und sich somit als wirklicher kaiserl. königl. Hofcompositeur selbst tituliren und schreiben, wie auch von Jedermann dafür angesehen, geachtet und benamset werden möge und solle.

Welchemnach ihm, Chevalier Gluck diese allerhöchstgefällig geschöpfte Entschließung zur gehorsamsten Nachricht und Berechtigung auf allerhöchsten Befehl hiermit in Gnaden bedeutet wird.

Uebrigens verbleibe I. k.k. Majestät demselben mit kaiserl. und königl. Huld und Gnade zugethan.

Signatum Wien am 18. Monatstag October des 1774. Jahres.«

Fürst Joseph Khevenhüller-Metsch m.p.

(L. S.)

Auf I. k.k. apost. Majestät

allerhöchst eigenen Befehl

Johann Franz Michael von Kynmayer

k.k. wirkl. Rath.

Zu Glucks Anhängern in Paris zählte auch Voltaire, wie aus einem Briefe hervorgeht, den dieser an die Marquise du Dessau, eine Verehrerin Piccini's, schrieb. Derselbe lautet:

»Ferney, den 25. Januar 1775.

Verzeihung, Madame, für Gluck, oder vielmehr für den Ritter Gluck! Ich glaubte Sie in Kenntniß gesetzt zu haben, daß eine Dame von eben so hoher Schönheit, als trefflicher Stimme, welche jener der [149] Dem Le Maure nichts nachgiebt, mir ein gemessenes Recitativ von diesem Reformator vorgesungen und damit ein unendliches Vergnügen gewährt hat, obschon ich eben so taub und blind bin, wenn der Schnee die Alpen und den Berg Jura versilbert.

Ich bitte Sie um Verzeihung, wenn ich bei Glucks Schöpfung einiges Vergnügen empfand. Es ist möglich, daß ich Unrecht hatte; es ist möglich, daß die übrigen Werke dieses Meisters von weit geringerer Schönheit sein werden. Uebrigens fühle ich, daß es doch die Musik ist, welche bei meinem geringen Antheil an Fantasie in Sachen des Geschmacks auf mich wirkt, daher werde ich die schönsten Stücke eines Lully trotz aller Glucks in der Welt nicht weniger lieben.«

Auch Frau von Genlis, die berühmte geistvolle Schriftstellerin, bekannte sich bald öffentlich für ihn. Sie war eine große Freundin der Musik, sang ausgezeichnet und spielte vortrefflich die Harfe, so daß sie oft zur Königin befohlen wurde, um diese mit ihrem Gesange zu unterhalten. Natürlich suchte sie Glucks Bekanntschaft und seitdem war dieser mit Monsigny, dem Violinspieler Jarnowick (Giarnowicchi) und Mondonville wöchentlich mehrere mal bei ihr, um mit ihr zu musiciren. Sie sang unter seiner Leitung die schönsten seiner Arien und spielte auch einzelne seiner Ouverturen auf der Harfe. Oft sang ihr Gluck auch vor. Sie erzählt darüber: Ohne Stimme und eben eine große Fertigkeit auf dem Flügel zu besitzen, war Gluck doch sehr hinreißend, wenn er seine Arien sang. Man fühlte sich bis ins Innere gerührt und lange nachher noch tief erregt.

Bei ihren weiten Verbindungen, die sie unterhielt, war sie natürlich eine einflußreiche Förderin der Angelegenheiten des Meisters in Paris. Sie hatte sich bald eine gewisse Autorität, namentlich in musikalischen Angelegenheiten zu erwerben gewußt, die sie oft wirksam auszunutzen verstand.

Bei Gelegenheit des Festes, das der französische Hof zu Ehren des Erzherzogs Maximilian veranstaltete, wurde zu Versailles Glucks einactige Operette: »L'Arbre enchante« aufgeführt, doch mit nur geringem Erfolge; hauptsächlich wol deshalb, weil man jetzt von ihm immer Außergewöhnliches erwartete. Als Operette von Monsigny oder Mondonville wäre sie wahrscheinlich mit entschiedenem Beifall aufgenommen [150] worden. Von Gluck erwartete man aber jetzt nur Großes und Bedeutendes und so hatte auch: »La Cythère Assiégée«, das nach seiner Abreise von Paris am 11. August dort gegeben wurde, ebenfalls wenig Erfolg.

Auf seiner Rückreise in die Heimath hatte er die Freude, in Straßburg mit Klopstock zusammenzutreffen. Glucks Nichte sang dem Dichter einzelne von Gluck componirte Stücke der Hermannsschlacht und einzelne Lieder mit Melodien von Gluck und Bach in Musik gesetzt vor und Klopstock war höchlich erfreut darüber. Der herrliche Gesang der jungen Sängerin machte auf ihn einen tiefen Eindruck und in einer glänzenden Gesellschaft in Rastadt, wo sie wieder zusammentrafen, entwarf er als eine, der Sängerin dargebrachte Huldigung folgenden, von allen Anwesenden unterzeichneten Revers:

Ich Endes Unterschriebene, Bezauberin des heil. römischen Reichs, wie auch des unheiligen gallikanischen Reichs, urkunde und bekenne hiermit, was maßen ich Klopstocken versprochen habe und verspreche, daß, sobald ich Erzzauberin in die Erzstadt des Erzhauses, Wien genannt, zurückgekehrt bin, und mich all dort drei Tage und drei Nächte hinter einander von meiner Reise verpustet habe, ich sofort und ohne Verzug, wie auch ohne ferneren Aufschub ihm zusenden will: 1. Die Arie, in welcher Orpheus der Euridice nachruft; 2. die Arie, in welcher Alceste ihren Kindern nachruft; und daß ich unter jede dieser Arien setzen will einige Worte, in welchen noch enthalten seyn soll, so viel nämlich davon in Worten enthalten seyn kann, die Art und Weise, Beschaffenheit und Eigenthümlichkeit und gleichsam die Schattirung meines musikalischen Zaubervortrages, damit benannter Klopstock diese meine Worte benebst den Arien seinerseits wieder zusenden könne seiner Nichte zu Hamburg, welche, seinem Vorgeben nach, der Zauberei auch ergeben seyn soll. Urkundlich geschehen zu Rastadt am 17. März 1775.

Der hierauf bezügliche Brief Glucks (aus der Pölchauschen Autographen-Sammlung der königl. Bibliothek in Berlin) möge hier noch treu nach dem Originale seinen Platz finden:

[151] Ich hoffe sie werden Von dem Hrn. Graffen vonCobentzl die Verlangte Arien richtig Erhalten haben, ich habe selbige durch diese Gelegenheit wegen Erspahrung derer Postspesen ihnen geschickt, die anmerkungen habe ich müssen wecklassen, weilen ich nicht wußte mich ausszudrücken wie ich Es Verlangte, ich glaube, Es würde ihnen Eben so schwer vorkommen, wan sie sollten jemanden durch Brieffe belehren, wie, und mit was vor Einen ausdruck Er ihren Messias zu declamiren hätte, alles dieses bestehet in der Empfindung, und kann nicht wohl explicirt werden, wie sie bässer wissen, als ich; – Ich Ermangele zwar nicht zu pflantzen, aber handlen habe bis dato noch nicht können, dan kaum war ich in Wien angekommen, so verreiste der Kaiser, und ist noch nicht zurückgekommen, über dieses muß man annoch die gute Virtlstunde beobachten, um Etwas effectuiren zu können, bey großen Höffen findt man selten gelegenheit Etwas guttes anzubringen, indessen höre ich dannoch das man will Eine Academie der schönen Wissenschafften allhier Errichten und das der Eintrag Von denen Zeitungen, und Calendern soll Eine portion des fondi aussmachen, umb die Kosten zu bestreitten; wan ich werde bässer Von der sache unterrichtet seyn, werde nicht Ermangeln ihnen alles zu berichten. Indessen haben sie mich Ein wenig lieb, bies ich wiederumb so glücklich bin sie zu sehen. Mein Weib und Tochter machen ihnen Ihre Complimenten und freyen sich sehr Von ihnen Etwas zu hören und ich Verbleibe dero

Ihnen Ergebenster

Gluck.

In Wien beschäftigte den Meister zunächst die Oper »Roland« von Quinault, die er im Auftrage der Akademie in Musik setzen wollte; daneben arbeitete er auch an der »Armida« desselben Dichters und bereitete seine »Alceste« für die Pariser Aufführung vor. Da erfuhr Gluck, daß auch seinem Pariser Rivalen Piccini der Auftrag geworden war, die Oper »Roland« zu componiren, und gerieth darüber in große Entrüstung, der er in einem Briefe an Bailly du Rollet – welcher nach Paris übergesiedelt war – in energischer Weise Ausdruck giebt. Er schreibt ihm, daß, nachdem er erfahren, auch Piccini den [152] Auftrag erhalten habe, Roland zu componiren, er nunmehr davon abstehe und Alles, was bereits davon fertig war, den Flammen übergeben habe, da er sich durchaus nicht geeignet mehr fühle, einen Wettstreit einzugehen. »Herr Piccini,« schreibt er, »würde zu viel vor mir voraus haben; denn außer seinem persönlichen Verdienste, das unstreitig groß ist, hat er noch den Vorzug der Neuheit, weil man von mir bereits vier Opern2 (gut oder schlecht, gleichviel) in Paris gehört hat; das lockt, das reizt die Fantasie nicht mehr. Ueberdies habe ich ihm den Weg gezeigt, den er nur verfolgen darf. Ich sage nichts von seinen Protectionen. Ich bin versichert, daß ein gewisser Politiker meiner Bekanntschaft halb Paris bei sich bewirthen wird, um ihm Anhänger zu verschaffen, und daß. Marmontel, der so gut Mährchen zu erzählen weiß, dem ganzen Königreiche das ausschließliche Verdienst des Herrn Piccini vorerzählen wird. Ich bedaure nur Herrn Hebert3, daß er in die Hände solcher Personen geräth, deren eine ein blinder Anhänger der italienischen Musik, der Andere Verfasser sogenannter komischen Opern ist; denn sie werden ihm den Mond zur Mittagszeit scheinen lassen.«

Jean François Marmontel, französischer Dichter und Schriftsteller, zugleich begeisterter Musikliebhaber, war in jener Zeit eine einflußreiche tonangebende Persönlichkeit. Es mag dahin gestellt bleiben, ob die eigene Neigung, oder der Umstand, daß Gluck unterlassen hatte, seine Protection nachzusuchen, den Dichter in das ihm feindliche Lager führte, er wurde einer der heftigsten Gegner unseres Meisters und der beredteste Vertheidiger Piccini's. Der oben in Glucks Brief erwähnte Politiker – der neapolitanische Gesandte Marquis Caraccioli – hatte im Auftrage der Partei der italienischen Oper in Paris Piccini gewonnen und für diesen erwies sich nun die Partei mit Marmontel an der Spitze ungemein thätig; ihre Opposition gegen Gluck aber wurde in Folge dessen nur noch heftiger. Dazu kam noch, daß der oben erwähnte Brief Glucks den Weg in die Oeffentlichkeit gefunden hatte, für welche er [153] doch nicht bestimmt war. Derselbe enthielt auch andere Mittheilungen sehr discreter, privater Natur:

»Sie behaupten,« heißt es darin, »in Ihrem letzten Briefe, lieber Freund, daß keine meiner Arbeiten jemals die ›Alceste‹ übertreffen, ja ihr nicht einmal gleichkommen würde: doch diese Prophezeihung unterschreibe ich noch nicht. ›Alceste‹ ist eine vollständige Tragödie, und ich glaube, daß ihr nicht viel zu ihrer Vollkommenheit fehlt. Sie können sich nicht vorstellen, wie vieler Schattirungen und Wendungen die Musik fähig ist, und wie viele der Wege sie verfolgen kann. ›Armida‹ ist im Allgemeinen von der ›Alceste‹ so verschieden, daß man glauben sollte, beide Opern seien nicht von demselben Tonsetzer. Auch habe ich die wenige Kraft, die nach der ›Alceste‹ mir noch übrig blieb, dazu angewendet, ›Armida‹ zu beendigen. Ich habe darin gestrebt, mehr Maler und Dichter, als Musiker zu seyn; doch das werden Sie selbst beurtheilen, sobald Sie die Oper hören; ich gedenke auch mit ihr meine Künstlerlaufbahn zu beschließen. Freilich wird das Publikum wenigstens eben so viel Zeit brauchen, die ›Armida‹ zu verstehen, als nöthig war, um die ›Alceste‹ zu begreifen. Es waltet eine Zartheit in der ›Armida‹, die man in der ›Alceste‹ nicht findet: denn es ist mir gelungen, die verschiedenen Personen so sprechen zu lassen, daß man sogleich hören wird, ob Armida oder eine andere Person spreche. Ich muß enden, sonst könnten Sie glauben, ich sei ein Tollhäusler oder ein Charlatan geworden. Nichts läßt so übel, als wenn man sich selbst lobt; das ziemte nur dem großen Corneille: allein wenn ich oder Marmontel unser eigenes Lob ausposaunen, so lacht man uns ins Gesicht. Uebrigens haben Sie Recht, wenn Sie sagen, daß man die französischen Tonsetzer so sehr vernachlässigt: denn ich müßte sehr irren, wenn Gossec und Philidor, die den Zuschnitt der französischen Oper genau kennen, dem Publikum nicht viel bessere Dienste leisten würden, als die besten italienischen Componisten, wenn man nicht für alles Neue gar so enthusiastisch eingenommen wäre. Sie sagen mir ferner, lieber Freund! daß ›Orfeo‹ bei der Vergleichung mit ›Alceste‹ verlieren würde. Mein Gott, wie ist es möglich, zwei [154] Werke, die nichts Vergleichbares haben, mit einander vergleichen zu wollen? Das Eine kann wohl mehr als das Andere gefallen: doch lassen Sie nur ›Alceste‹ mit ihren schlechtesten Schauspielern, und ›Orfeo‹ mit ihren besten besetzen, und Sie werden sehen, daß ›Orfeo‹ den Preis gewinnen wird: denn die besten Sachen werden in schlechter Aufführung oft unerträglich.«

Natürlich wurden die Gegner Glucks durch Veröffentlichung dieses. Briefes immer mehr erbittert und sie griffen daher begierig nach der ersten Gelegenheit, sich an ihm zu rächen. Diese fand sich bald in der am 23. April 1776 erfolgenden ersten Aufführung seiner Oper »Alceste« in Paris, diese wurde förmlich ausgezischt. Erst bei den weiteren Wiederholungen gewann sie allmälig die Gunst eines Theils des Publikums, doch nicht in dem gleichen Grade wie »Iphigénie« oder »Orpheus«. Unter den Freunden Glucks ist namentlich der Abbé Arnaud zu nennen, der in seiner Flugschrift: La Soirée perdu à l'Opera in Gesprächsform eines Gluckisten alle die von mehreren Gegnern erhobenen Einwendungen widerlegen läßt, natürlich ohne die Gegner zu überzeugen. Einer derselben, der dramatische Dichter Framery, benutzte sogar eine Stelle daraus gegen Gluck und machte ihm in einem Briefe an den Herausgeber des »Mercure« den Vorwurf, als hätte er verschiedene schöne Stellen aus der Oper »Golconda« und aus Sacchini's »Olympia« in seine »Alceste« aufgenommen. Darauf antwortete Gluck wie folgt:

»Das Septemberheft des Mercure (1776) enthält einen Brief von einem sichern Herrn Framery. Es ist eine vorgebliche Ehrenrettung des Herrn Sacchini; aber Sacchini würde sehr zu beklagen seyn, wenn er eines solchen Vertheidigers bedürfte; denn fast Alles, was Framery über Gluck, Sacchini und den Sänger Millico in seinem Briefe sagt, ist unwahr. Glucks italische ›Alceste‹ ist wegen der Schwierigkeit der Aufführung, da der Tonsetzer nicht zugegen seyn konnte, um sein Werk selbst zu leiten, weder in Bologna, noch in einer anderen Stadt Italiens gegeben worden. ›Alceste‹ wurde nicht eher als im Jahre 1768 zu Wien aufgeführt. Bei der Wiederholung sang Herr Millico den Admet. Wahr ist es, daß Sacchini die in Framery's Brief angeführte [155] Stelle: ›Se cerca, se dice‹ in seine Arie aufgenommen hat. Die musikalische Phrase steht in Glucks italischer ›Alceste‹ zu den Worten: ›Ah, per questo già stanco mio cuore‹. – Wir wollen noch beifügen, daß man gegen das Ende dieser Arie auch eine Stelle aus der Arie: ›Di scordami‹ der ebenfalls in Wien gedruckten Oper: ›Paride ed Elena‹ findet. Herr Framery weiß nur nicht, daß ein italienischer Tonsetzer sehr oft in der Lage ist, sich den Launen und der Stimme des Sängers fügen zu müssen; und Herr Millico war es, welcher Herrn Sacchini bat, die erwähnten Stellen in seiner Arie aufzunehmen, worüber Gluck diesem Sänger, der bekanntlich sein Freund war, auch sein Mißfallen zu erkennen gegeben hat; denn damals hatte Gluck seine ›Alceste‹ in Paris noch nicht aufführen lassen, wohl aber bereits den Entschluß dazu gefaßt. Ein mit den herrlichsten Gedanken erfülltes Genie, wie Sacchini, hat es gar nicht nöthig, fremde Ideen zu entlehnen; allein er war durch die Aufnahme dieser Stellen nur dem Sänger gefällig, weil dieser sich damit des allgemeinen Beifalls zu versichern glaubte. Sacchini's Ruhm ist bereits so fest gegründet, daß er keines Vertheidigers bedarf; wohl aber kann dieser Ruhm dadurch sehr gefährdet werden, wenn man die schon für die italische Sprache geschriebene Arie ins Französische überträgt, und dabei die Verschiedenheit zweier Melodien und zweier Versmaaße nicht in Betracht zieht.

Herr Framery könnte wohl etwas Besseres thun, als den Nationalcharakter der Italiener und Franzosen zu verwirren, und dadurch eine Zwitter-Musik in den Gebrauch zu bringen, indem er Uebersetzungen liefert, die wohl der komischen Oper zusagen, aber nicht für die tragische Oper passen.« (Mercure de France, Novembre 1776.)

Auch Suard, der mit Arnaud das »Journal étranger« herausgab, gehörte zu den Freunden Glucks, der als »l'Anonyme de Vaugirard« seine Vertheidigung führte. Ihn bat Gluck in einem Briefe, der im Journal de Paris (21. Octbr. 1777) veröffentlicht wurde, einen seiner heftigsten Gegner, Herrn von Laharpe zurechtzuweisen. »Es ist ein unterhaltender Doctor, dieser Herr von Laharpe,« schreibt Gluck, »er raisonnirt über Musik in einer Weise, daß die Chorknaben [156] von ganz Europa die Achseln darüber zucken würden, er spricht nur: ›Ich will – oder meine Lehre will es so.‹ ›Et pueri nasum Rhinocerotis habent!‹ Werden Sie ihm, mein Herr, darüber nicht ein Wörtchen sagen? Sie, der Sie mich schon mit so großem Vortheile vertheidigt haben? – Ach ich bitte Sie! Wenn meine Musik Ihnen jemals einiges Vergnügen gewährt hat, versetzen Sie mich doch in die Lage, meinen Freunden in Deutschland und Italien beweisen zu können, daß es auch in Frankreich noch Gelehrte gebe, die, wenn sie über Kunst sprechen, wenigstens wissen, was sie sprechen.«4

In dieser Zeit der harten Kämpfe traf Gluck auch noch ein schwerer Schicksalsschlag, der ihn sehr darnieder beugte: einen Tag vor der Aufführung der Alceste, am 22. April, war seine von ihm und seiner Gattin so hoch und innig geliebte Nichte und Pflegetochter Marianne an den Pocken gestorben.

Unterm 30. August 1777 erhielt er von der Direction des Theatro alla Scala in Mailand den Antrag zur Einweihung des, nach dem Brande neu erbauten Hauses, die Eröffnungs-Oper zu schreiben. Der Meister mußte indeß ablehnen, da er der Pariser Akademie verpflichtet war, seine neue Oper »Armida« dort aufzuführen. Am 23. September 1777 ging diese dort zum ersten Male in Scene und wurde fast mit Gleichgültigkeit aufgenommen.

Es war wol nur eine Concession, die er dem Nationalgefühl der Franzosen machte, daß er den, an und für sich so hoch bedeutsamen Stoff nach der Quinaultschen Bearbeitung, die auch der Composition Lully's zu Grunde liegt, zur Oper verwendete. Der Stoff ist bekanntlich Tasso's »Befreitem Jerusalem« entnommen. Rinaldo, einer der tapfersten christlichen Ritter im Heere der Kreuzfahrer, wird von der jungen, zauberkundigen Fürstin von Damaskus, der erbittertsten Feindin der Christen, glühend gehaßt; sie weiß ihn durch ihre Zauberkunst in ihre Gewalt zu bringen und hat beschlossen, ihn zu tödten. Schon hat [157] sie den Stahl gezückt, da verwandelt sich bei seinem Anblick ihr Haß in Liebe; sie entführt ihn nach ihrem Schlosse und dort umstrickt sie ihn mit allem Zauber ihrer Reize und des Sinnengenusses, daß er seines Heldenberufes ganz vergißt und nicht eher wieder zum christlichen Heere zurückkehrt, bis die Freunde kommen und den Zauber, der ihn umfängt, zerreißen.

Die Ouverture zu dieser Oper gehört nicht zu den tieferen und inhaltreicheren des Meisters, aber sie ist doch auch mehr, als nur sinniges Tonspiel; man darf sie immerhin als einen Orchesterprolog gelten lassen. Der, Moderato überschriebene Einleitungssatz, deutet in seiner marschmäßigen ersten Hälfte den kriegerischen Charakter des Dramas an, die zweite Hälfte:

auf den unheimlichen Zauber Armida's; wir begegnen dieser Wendung mehrmals noch in der Oper. Das Hauptmotiv des nun folgenden Allegro ist wieder eines von jenen mehr tändelnden der Sammartini'schen Schule:

[158] allein es charakterisirt doch immerhin das frivole Spiel, das Armida mit ihrem Haß wie mit ihrer Liebe treibt, ganz vortrefflich. Allmälig gewinnt es ernsten Charakter, wo es als Contrapunkt zu einem zweiten, aber doch nur sehr vorübergehend eingeführten, auftritt:

Von dem romantischen Schimmer, der über diesem Stoff bereits liegt, ist in der Ouverture noch nichts zu spüren, kaum in der ersten Scene. Die beiden Dienerinnen Armida's: Phenice und Sidonie preisen mit, im Stile des Menuett und der Sarabande gehaltenen einfachen Melodien die Alles bezwingende Macht ihrer Schönheit, und beklagen es, daß die Königin dennoch dem Trübsinne sich ergiebt. Dringend mahnen sie, sich ihrer erprobten unbezwinglichen Waffen zu bedienen, um das Kreuzheer abtrünnig zu machen. Armidens Geständniß, daß ihre Triumphe sie nicht befriedigen können, so lange Rinald ihrer Reize spottet, hält noch diesen Ton fest, aber in weit energischerer Fassung der Rhythmus

[159] charakterisirt die Königin bereits ganz vortrefflich; er wird deshalb auch für ihre weitere Entgegnung: »Je ne triomphe pas du plus vaillant de tous« (Ich triumphire nicht über den Tapfersten von Allen) beibehalten und hier bereits illustrirt die Begleitung namentlich schon sehr sein das wild und mannichfach bewegte Herz der Königin. Ganz außerordentlich wirksam ist die Steigerung des: »Incessament son importune image, mal gré moi trouble mon repos«. Besonders warm wird sie bei der Erzählung ihres Traums. Dazu bildet das anschließende, im Menuettstil ausgeführte Lied der Sidonie wieder einen durchaus dramatischen Gegensatz.

In der zweiten Scene tritt ihr Oheim Hydraot hinzu; schon die Einleitung charakterisirt ihn als einen Statisten, der keinen weiteren Antheil an der dramatischen Verwickelung und Entwickelung gewinnen kann.

Er nimmt in anderer Weise an dem Kummer der Königin Anstoß, als jene Frauen, er möchte sie bald in den Hafen der Ehe einlaufen sehen, um beruhigt aus der Welt scheiden zu können. Die Arien Beider sind nicht tief, aber charakteristisch; Hydraots »Je vois de près« und die andere »Pour vous quand il vous plait« gehören beide der A-moll-Tonart an und dazwischen tritt die Armidens: »La chaine de l'Hymen« in der A-dur-Tonart; sie namentlich enthüllt viel von dem, was Armida ihrem Oheim verbergen möchte; daß sie gern dem einen ihre Freiheit verkaufen würde, der sich bisher in Trotz und Hochmuth ihrem Reize entzog. Dagegen scheint der Satz: »Si je dois m'engager un jour« zu zahm gehalten; er ist nur gesungen, wie ein Chanson, nicht wie eine Kundgebung der stolzen, aber bis ins Innerste verletzten Königin.

Die jetzt folgenden Chöre sind ganz wie in der alten französischen Oper und wie die Gesänge der beiden Frauen der Königin, im Stile des Tanzes jener Zeit gehalten. Auch der Chor der Völker von Damaskus: »Armide est encor plus aimable q'uelle n'est redoutable« (Armida ist noch liebenswürdiger als furchtbar) schlägt keinen anderen Ton an und Phenice und Sidonie geben ihn auch in dieser Scene nicht auf. Das ändert sich in der nächsten Scene (IV). [160] Aront tritt auf und berichtet, daß ein einziger Krieger die christlichen Gefangenen, welche er zu führen beordert war, ihm entrissen und befreit habe. Erstaunt fragen Armide, die Frauen und der Chor nach einander: »Ein einziger Kriegern« und als er das Ereigniß specieller mittheilt, ist Armide gar nicht im Zweifel, daß Rinald dieser Krieger ist (O ciel! c'est Rinaud); Aront bestätigt »C'est lui même!« und dann vereinigen sich alle in dem einen Gedanken: »Pour suivons jusqu'an trépas« und nicht mehr im Tanzcharakter, sondern in echt dramatischer Schlagfertigkeit, so daß dieser Satz zu einem ganz entsprechenden Finale für diesen Act wird. Höchst charakteristisch beginnt, nachdem Alles über die Schreckenskunde verstummt ist, das Orchester:

dann erst treten die Solostimmen hinzu:

Auf dem letzten Viertel des vorletzten Tactes setzt dann auch schon der Chor äußerst wirksam unisono ein, während das Orchester figurirt:

[161] Die erste Scene des zweiten Actes führt den jugendlichen Helden Rinald ein; aus dem Lager Gottfrieds verbannt, führt er den Krieg gegen die Ungläubigen auf eigene Hand. In dieser Scene mit Artemidor, den er vor der Sklaverei errettet, zeigt er sich nicht nur als der große, sondern auch schon als der empfindsame Held, der dem Zauber Armidens nicht widerstehen wird. So majestätisch und sieghaft wie sein: »Allez, remplir ma place«, so weich, fast sentimental klingt sein: »Je m'en éloigne avec contraint«, mehr noch zeigt dies die Arie: »Le repos me fait violence«. Fast jugendlich übermüthigen Charakter hat seine Entgegnung auf Artemidors Warnung vor den Reizen Armidens. Die nun folgende Beschwörungsscene, in welcher Hidraot und Armide die Dämonen der Unterwelt anrufen, gehört mit zu den großartigsten Schöpfungen unsers Meisters. Er hat ihr die ähnliche Scene aus Telemacco zu Grunde gelegt, in welcher dieser den Geist seines Vaters anruft; auch zu einer Arie: »La Clemenza di Tito« ist die Musik verwendet; in ihrer großartigen Steigerung steht sie doch aber eigentlich hier erst an ihrem Platze. Sie ist um einen halben Ton höher nach E-dur transponirt und die Begleitungsfigur, wie im Telemacco, in Sechzehntheile aufgelöst:

[162] In Telemacco sind es Horn und Oboe, die einander den Ruf abnehmen, hier dagegen führen ihn Oboe, Clarinette und Bratsche ein, wodurch er natürlich ungleich eindringlicher wirkt; aber auch das Motiv der Streichinstrumente erlangt hier ganz andere Wirkung als dort. Auf diesem außerordentlich belebten Untergrunde erheben sich die Stimmen der Armida und des Hidraot einander nachahmend oder in Octaven geführt zu machtvollster Eindringlichkeit. So bietet uns diese Scene ein Bild von ergreifender Wahrheit, das mit gleich einfachen Mitteln wol nicht leicht überboten werden dürfte.

[163] Jetzt erscheint Rinald; die reizende Landschaft, die sich vor ihm ausbreitet, giebt dem Meister wieder Veranlassung zu einer ähnlichen Malerei, wie in Orpheus. Zu der, wie Rosenduft den Sinn umfangenden Begleitung der Violinen führt die Flöte die süßeste Melodie aus, und Oboe, Clarinette und Horn bringen ihre weichsten Töne dazu, um dem Ganzen die reizvollste Farbe zu geben:

[164] und auch als der Gesang hinzutritt, wird diese instrumentale Malerei nicht unterbrochen; der Sänger referirt gewissermaßen nur über das, was er sieht, und das Orchester bringt dies möglichst treu für die Phantasie zur Anschauung. Hier namentlich übt der Meister jene, noch sehr neue instrumentale Praxis, nach welcher die Instrumente nicht nur zur Darstellung des eigentlich musikalisch ausgeführten Bildes, sondern auch zur besonderen Färbung durch lang ausgehaltene Fülltöne verwendet werden. Die in der Einleitung eingeführten langen Töne der Oboe und Clarinette und des Horns haben noch andere Bedeutung, es sind eben noch Beschwörungsrufe. Aber wenn der Meister dann, wie beispielsweise hier:

[165] ganze Accorde oder auch einzelne Töne durch verschiedene Instrumente aushalten läßt, so will er mit dem abweichenden Klangwesen den betreffenden Stellen eine besondere instrumentale Färbung geben. Diese Weise der Verwendung der Instrumente war in jener Zeit noch neu, und Gluck namentlich hat mit dazu beigetragen, die instrumentale Entwickelung in dieser Richtung weiter zu führen.

Rinald entledigt sich seiner Waffen und versinkt in tiefen Schlummer. Najaden und Hirten schweben heran und gaukeln ihm liebliche Bilder vor; das erste Lied der Najade: »Au temps heureux« wird nur durch das Echo pikant.

Auch der Chor: »Ah! quelle erreur« wirkt mehr nur klanglich effectvoll; ihm folgt ein Ballet und dann ein außerordentlich liebliches Lied der Najade. Durch ein heroisches und doch wildleidenschaftliches Vorspiel wird das Auftreten Armida's eingeleitet. Das nun folgende Recitativ ist wieder ein Meisterstück, deren nur wenige geschaffen wurden; die ganze Stufenleiter der Empfindungen, welche in der Brust der Königin aufsteigen, von der wilden Freude, den verhaßten Gegner nunmehr tödten zu können, bis zu jener, die sie bei dem Gedanken empfindet, den herrlichen Jüngling besitzen zu dürfen, ist mit den einfachsten Mitteln treffend charakterisirt. Heftiger als früher der Haß bewegt jetzt die Liebe zu ihm ihr Herz, was sie in der Arie: »Venez, secondez mes désirs« hinreichend offenbart. Wieder ist den Instrumenten ein Haupttheil des Ausdrucks zuertheilt, wie schon in der Einleitung: die Oboe führt die Melodie und die Streichinstrumente mit der Flöte und dem Fagott illustriren das reich bewegte innere Leben. So erhält der Act mit dieser Arie einen brillanten Schluß.

Der dritte Act zeigt uns zunächst Armide im Kampf mit sich selber. Liebe und Haß streiten in ihr. Das stolze Weib fühlt sich bedrückt und beängstigt dadurch, daß ihr Haß der Liebe weichen konnte. Der mehr prosaische Text, der überall nur Reflexion, anstatt der lebensvollen Empfindung giebt, hindert die freie Entfaltung des Genius unseres Meisters und auch die Einreden der beiden Vertrauten: Phenice und Sidonie vermögen ihn nicht zu entfesseln. Die ersten[166] Routine. Erst mit der nächsten, als Armida die Furien des Hasses aufruft, bricht wieder echte wahre Empfindung hervor und sie gewinnt an unserem Meister einen gottbegnadeten Interpreten. Singstimme und Instrumente werden gleichmäßig benutzt, um uns zu zeigen, wie Armida allmälig wieder ihre Fassung gewinnt, mit der sie bittet: »sauvez moi de l'amour« (Rette mich vor der Liebe!), und nicht minder groß ist dann die Scene, in welcher der Haß mit seinen Furien sein finsteres Werk beginnt, das dann wieder Armida in peinvollem Schwanken aufhalten möchte. Mit dieser außerordentlich wirksamen Scene schließt der Act.

Der vierte Act bot wieder eine reiche Gelegenheit zu großartigen Tonmalereien. Ubaldo und der dänische Ritter sind ausgesandt, um den verlorenen Helden Rinald wieder ins Lager zurück zu führen. Die erste Scene zeigt sie uns in wilder, von Abgründen, aus denen giftige Dünste aufsteigen, umgränzter Waldschlucht und von Ungeheuern aller Art bedrängt. Ubaldo's goldener Zauberstab befreit sie von diesen Schrecknissen; sie treten in ein weites, lieblich sich vor ihnen ausbreitendes Gefilde und schauen auch bereits den Zaubergarten Armida's, wo sie mit Rinaldo weilt. Aber die Zauberin bereitet ihnen noch, um sie zurück zu halten, große Versuchungen. Unter der Gestalt Lucindens, der Geliebten des dänischen Ritters, erscheint ein Dämon, um ihn zu fangen und nur der Zauberstab Ubaldo's errettet ihn. Die falsche Geliebte verschwindet und nun erscheint ein anderer Dämon als Melisse, Ubaldo's Geliebte, und jetzt wäre der Letztere von ihr berückt worden, wenn nicht der Däne mit seinem Zauberschild noch rechtzeitig dazwischen fuhr. Hier ist reiche Gelegenheit nicht nur zu decorativer Malerei, sondern auch zur Darlegung inneren seelischen Lebens gegeben, und der Meister hat sie mit gewohnter Meisterschaft allseitig benutzt. Mit einem glänzenden Duett der beiden Ritter schließt der Act.

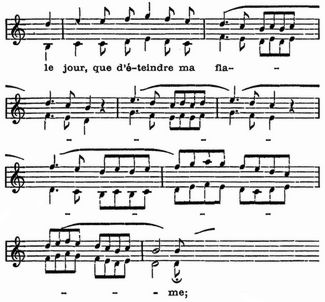

Der fünfte Act spielt in einer Prachthalle des Palastes der Königin. Diese hat allem Haß abgesagt, sie giebt sich ganz der Liebe zu Rinald hin, und auch er kennt nichts Anderes mehr. Wir finden sie beim Beginn des Acts in inniger Vereinigung. Sie, von trüben Ahnungen erfüllt, will sich entfernen, um die Mächte der Unterwelt zu [167] befragen, und er, ganz dem weichlichsten Sinnenreiz ergeben, klagt und seufzt, daß sie ihn verlassen will. Sie ruft für die kurze Zeit ihrer Entfernung die Genien der Freude zu seiner Unterhaltung herbei. Beide überbieten sich in heißesten Versicherungen ihres Liebesglückes und wie ihre Herzen, so schmelzen auch ihre Stimmen schließlich zusammen in holdem Zwiegesang. Zur treuesten Charakterisirung dieser Stimmung hat Gluck hier selbst von der melismatischen Ausschmückung des Gesanges in einem Grade Gebrauch gemacht, wie sonst nicht:

Nachdem sich Armide entfernt hat, beginnen die Genien den Tanz; einer graziösen, weitausgeführten Chiaconne folgt ein reizender Tanzchor, diesem wieder ein Tanz und ihm ein neuer Tanzchor, der namentlich durch die Instrumentation verführerischen Reiz gewinnt. Die gehäuften Triller in den Streichinstrumenten, den Flöten, Oboen [168] und Clarinetten sind recht wol geeignet, sinnverwirrend zu wirken. Ein neuer Tanz leitet zu einem neuen ähnlichen Gesange über, so daß Rinaldo selbst des Spiels müde wird und die Genien wegschickt. Darauf erscheinen die christlichen Ritter: Ubaldo und der Däne und wecken den Helden aus seinem Traume; sie zeigen ihm, wer er war, und der begeisterten Anrede Ubaldo's gelingt es bald, ihn seinem Heldenberuf wieder zu gewinnen. Als er mit ihnen entfliehen will, kommt Armida und ihren heftigen Klagen und Wünschen wäre es fast geglückt, ihn wankend zu machen; aber die beiden Ritter treiben ihn zum Widerstand und so entflieht er mit ihnen. Mit der ganzen wilden Leidenschaftlichkeit ihres ursprünglichen Wesens singt Armida noch ihren Schmerz, ihren Zorn aus; dann ruft sie die Dämonen auf, den Palast zu zertrümmern, und mit diesem wirksamen Theatereffect schließt die Oper.

In doppelter Beziehung hatte Gluck mit ihr einen bedeutsamen Fortschritt ausgeführt; so wilde heftige Leidenschaften, wie sie hier sich austoben, hatte er bisher noch nicht zum Ausdruck gebracht; durch die große Treue, mit der er dem Text folgt, bereicherte er das musikalische Ausdrucksvermögen ganz bedeutend. Aber auch in Bezug auf die decorative Gewalt der Musik war er weiter vorgegangen; solche Aufgaben wie hier, waren ihm bisher nur vorübergehend gestellt worden, während sie in dieser Oper ganze Scenen und Acte füllen. Namentlich wurde dadurch der erhöhte und veränderte Antheil der Instrumentalmusik bedingt.

Die Kritik, welche La Harpe nach der ersten Aufführung dieser Oper (im Journal de Politique et Littérature unterm 5. Octbr.) übte, veranlaßte Gluck zu einer ziemlich energischen Erwiderung. La Harpe berichtet, daß die Oper sehr mittelmäßigen Erfolg gehabt, daß nur der erste Act und ein Theil des fünften beklatscht worden seien. Mit einem gewissen Raffinement werden vorher dann einzelne Partieen der Oper als gelungen, sogar bedeutend hervorgehoben, aber augenscheinlich nur, um mit desto mehr Sicherheit das Ganze verurtheilen zu können. »Die Rolle der Armida,« sagt er ausdrücklich, »ist fast von einem Ende zum andern ein eintöniges und ermüdendes Geschrei. Der Tonsetzer hat daraus eine Medea gemacht und vergessen, [169] daß Armida eine Zauberin ist«, und in diesem Tone geht es weiter. Gluck antwortete auf diese Kritik bereits unterm 12. October im »Journal de Paris«. Mit der feinsten, aber treffendsten Ironie leuchtet er dem anmaßenden Kritiker heim. Nachdem er mit vernichtendem Spott seine eigenen, aus vierzigjähriger praktischer Erfahrung geschöpften Anschauungen von der Musik und der italienischen und französischen Oper als falsch erklärt und ironisch sich zu der, vom Dichter in einigen Stunden erörterten bekehrt, fährt er fort: »Ich bin mit Ihnen einverstanden, daß von allen meinen Compositionen Orpheus wol die einzige erträgliche ist; und ich bitte den Gott des Geschmackes aufrichtig um Verzeihung, daß ich die Zuhörer meiner anderen Opern übertäubt habe: die Anzahl ihrer Vorstellungen und der Beifall, den das Publikum ihnen hat widerfahren lassen, verhindern mich nicht, jetzt einzusehen, daß sie erbärmlich sind. Ich bin davon überzeugt, daß ich sie aufs neue umarbeiten will: und da ich sehe, daß Sie für die Musik empfänglich sind und die Zärtlichkeit lieben, so will ich dem aufgebrachten Achill so viel Rührendes und Angenehmes in den Mund legen, daß alle Zuhörer dadurch bis zu Thränen gerührt werden sollen.

Was Armida betrifft, so werde ich mich wol in Acht nehmen, das Gedicht so zu lassen, wie es ist; denn, wie Sie sehr scharfsinnig bemerkt haben, die Opern des Quinault sind, obschon voller Schönheiten, doch auf eine für die Musik wenig günstige Art eingetheilt, es sind schöne Gedichte, aber schlechte Opern. Sollen sie daher zu schlechten Gedichten gemacht werden, woraus nach Ihrer Ansicht schöne Opern zu machen sind, so will ich Sie recht sehr bitten, mir die Bekanntschaft mit irgend einem Dichter zu verschaffen, der die Armida handwerksmäßig bearbeitet, und zwei Arien auf jede Scene vertheilt.« – »Alsdann« (heißt es im weitern Verlauf) »wird die Rolle der Armida keine monotone und ermüdende Schreierin, keine Medea, keine Hexe, sondern eine Zauberin sein, ich werde es einzurichten suchen, daß sie in ihrer Verzweiflung eine so regelmäßige, so periodische und zu gleicher Zeit eine so zärtliche Arie singen soll, daß die empfindsamste und mit Migräne geplagte Schöne sie ohne die geringste Erschütterung ihrer Nerven hören kann.«

[170] Wie demnach Glucks Feinde nicht nachließen, ihn zu befehden, so ruhten auch seine Freunde nicht, seinem Rivalen Piccini Leben und Wirksamkeit zu verbittern. Der italienische Meister selber war weit davon entfernt, mit Gluck rivalisiren zu wollen, nur die Partei, die ihn berufen hatte, drängte ihn dazu, ohne ihn in der entsprechenden Weise zu unterstützen. Wie bereits erwähnt, war er der französischen Sprache nicht mächtig; da er aber Roland nach französischem Text componiren sollte, so sah sich Marmontel! gezwungen, jeden Vormittag mehrere Stunden mit ihm zu arbeiten, ihm jeden Auftritt, jede Scene zu erklären, und hatte Sinn und Quantität der einzelnen Wörter zu bezeichnen. Dann sang ihm der Componist vor, was er unter diesen Umständen, geschaffen hatte, damit er etwaige Verstöße gegen den Sinn oder die Betonung der Worte corrigiren konnte. Unter so mühseliger Arbeit war endlich die Oper »Roland« fertig geworden. Fast dieselben Mühen aber machte dann das Einstudiren der Oper. Die Sänger waren dem Meister ebenfalls nicht sehr gut gesinnt, fanden sich in seine Sangesweise auch nur schwer, und da er nicht im Stande war, in ihrer Sprache mit ihnen zu reden, so konnte er überhaupt sich nicht mit ihnen verständigen und es gelang mehrmals nur der Autorität Glucks, in den Proben tumultuarische Scenen zu verhindern. Die beiden Meister standen sich durchaus nicht feindlich gegenüber; hier, wie fast immer, waren es nur die Freunde eines Jeden, die sich gegenseitig oft in pöbelhafter Weise befehdeten, um ihren Raufgelüsten zu genügen. Der ganze Gang seiner Angelegenheiten hatte Piccini so entmuthigt, daß er eine Niederlage mit aller Bestimmtheit voraussah; allein »Roland« hatte einen ganz bedeutenden Erfolg und behauptete sich lange Zeit auf dem Repertoir.

Mittlerweile hatten die Verehrer Glucks dessen Colossalbüste durch Houdon in Marmor ausführen lassen, und der König hatte genehmigt, daß sie im Opernhause neben den Büsten von Quinault, Lully und Rameau aufgestellt werde; die Aufstellung erfolgte am 14. März 1778. Die Büste trägt die Inschrift:Musas praeposuit sirenis.

In Wien, wohin sich Gluck wieder zurückgezogen hatte, arbeitete er fleißig an der neuen Oper: Iphigenie in Tauris. Am 30. Novbr. [171] 1778 kam er in Begleitung seiner Gattin nach Paris und bald darauf begann er auch mit den Proben. Am 18. Mai ging die Oper zum ersten Male in Scene mit einem Erfolge, wie ihn noch keins, seiner Werke errungen hatte.

Die Fabel der Oper, welche ein junger Dichter Guillard, der Tragödie des Dichters Guimond de la Touche folgend, für Gluck bearbeitet hat, bringt bekanntlich eine Fortsetzung der Iphigenie in Aulis. Die Tochter Agamemnons ist nicht, wie dort angenommen, der Diana geopfert, sondern durch die Götter selber gerettet und nach Tauris versetzt worden, wo sie als Priesterin im Tempel der Göttin waltet. Mittlerweile hatte ihre Mutter den eigenen Gatten, den König Agamemnon ermordet und sich mit Aegisthos vermählt. Ihr Sohn Orestes entging dem Tode nur dadurch, daß seine zweite Schwester Elektra ihn zum König Phocis brachte, mit dessen Sohn Pylades er erzogen wurde. Nachdem er zum Jüngling herangereift war, trieb es ihn nach der Heimat; er kam hier an, als gerade die Nachricht von seinem Tode eingetroffen war und seine Mutter und Aegisth den Göttern Dankopfer für seinen Tod darbrachten; er tödtete beide während des Opfers. Von den Furien deshalb angefallen, befragte er das Orakel und dies bedeutete ihn, nur dadurch könne er von den Unholdinnen befreit werden, wenn er Dianens Bild von Tauris entführt hätte. In Begleitung seines Freundes Pylades und mit einem Gefolge von Griechen segelt er dorthin und findet die Schwester, mit der er dann unter dem Schutze der Göttin nach Mycene zurückkehrt.

Diesen Stoff hat der junge Dichter zu einem schlagfertig und lebendig sich vor unsern Augen entwickelnden Drama verarbeitet, das nicht nur Gelegenheit giebt, die reichsten Mittel musikalischer Darstellung zu verwenden, sondern diese sogar direct herausfordert; und die geniale Weise, mit welcher Gluck seine Aufgabe löste, machte gerade das Werk zu seinem vielleicht bedeutendsten und größten.

Die Instrumentaleinleitung – keine Ouverture – leitet direct in die erste Scene, indem sie den Sturm malt, der das Schiff, auf welchem Orest und Pylades mit den Gefährten sich befinden, herantreibt. Dem Allegro (mit Tempête bezeichnet) geht ein kurzes Andante voraus, [172] das die Ruhe (Calme) malen soll. Dieser Satz macht einen äußerst lieblichen, wohlthuenden Eindruck; ein Paukenschlag unterbricht die Ruhe und nun beginnt das Allegro, mit den rollenden Figuren der Streichinstrumente, den herannahenden Sturm verkündend; Hörner und Trompeten deuten durch ihre immer häufigere und kräftigere Verwendung an, daß er näher und näher kommt, bis er mit aller Wildheit losgebrochen ist. Er rast in der ersten Scene, welche uns Iphigenie mit den Priesterinnen vorführt, die inbrünstige Gebete zu den Göttern emporsenden; aber immer noch wächst die Gewalt des Sturmes und immer eindringlicher beten die Priesterinnen. Ebenso meisterhaft wie das Anwachsen des Sturmes ist dann auch im Orchester gemalt, wie er allmälig sich legt und die alte Ruhe wiederkehrt. Auch die ältere französische Oper hat dergleichen Malereien aufzuweisen, Lully und Rameau u.A. haben Sturm – Sonnen-Auf-und -Untergang gemalt, aber keiner von ihnen mit solcher Treue und in so durchaus vornehm künstlerischer Ausführung; Gluck läßt sich keinen Zug entgehen; wir meinen das Rollen des Donners, das Brüllen der Wogen, das Pfeifen des Windes zu hören; wir erhalten die Empfindung, die das Zucken der Blitze und heftige Donnerschläge in uns hervorrufen; aber Gluck erreicht das Alles nur durch das künstlerische, nicht roh materialistische Aufgebot von Mitteln. Auch in dem anschließenden Recitativ, in welchem Iphigenie ihren Traum erzählt, der ihr die Burg der Ahnen zeigte und sie den Kuß des Vaters fühlen ließ, so daß sie all, das Elend der verflossenen 15 Jahre vollständig vergaß, und wie dann der Palast durch einen Blitz vernichtet wurde und sie den blutbedeckten Vater sieht, der vor einer mörderischen Furie entflieht, in welcher sie die Mutter erkennt, die ihr den Dolch darreicht, und wie dann auch noch Orest erscheint, dessen Herz sie durchbohren soll. Alles das ist eben so schön und wahr declamirt, wie durch die Instrumente decent, aber treffend illustrirt.

Mit steigender Angst haben die Priesterinnen der Erzählung zugehört und das nunmehr zu den Göttern gerichtete Gebet in dem Chor: »O songe affreux« ist noch brünstiger bewegt, als die Gebete während des Sturmes. In ihrer ganzen milden Hoheit zeigt sich[173] Iphigenie in dem Recitativ: »O race de Pelops« und in der anschließenden Arie: »O toi, qui prolongeas mes jours«; wie einst in Aulis unter das Opfermesser, so beugt sie sich jetzt demuthsvoll und ergeben unter die Hand der Göttin, die schwer auf ihr ruht und ihr den Tod nur noch als letzte Rettung erscheinen läßt; und wieder giebt der Chor der Priesterinnen dieser Stimmung den entsprechenden Abschluß. Hierzu bietet die folgende Scene, in welcher Thoas, der König der Scythen, auftritt, den wirksamsten Gegensatz; er ist ein finsterer und von düsteren Ahnungen gepeinigter Barbar, der nur durch fremdes Blut die Götter zu versöhnen meint. Diese, mit Angst gepaarte Wildheit kommt schon in dem Recitativ, noch mehr aber in der Arie: »De noirs pressentimens« zu überzeugendem Ausdruck und dadurch tritt die herrliche Griechenjungfrau nur noch leuchtender hervor. Diese blutgierige Wildheit spricht sich dann auch in den folgenden Scythenchören aus; Orest, der mit Pylades gefangen eingebracht wurde, erhellen wie Iphigenie durch ihre Gegenwart das düstere Bild, das uns hier vorgeführt wird. Beide sollen dem Tyrannen zum Opfer fallen; damit schließt der Act. Der zweite Act macht uns zunächst mit den beiden Freunden: Orest und Pylades näher bekannt. Unwirksam erweisen sich die warmen Worte des opferfreudigen Freundes Pylades; Orest denkt nur der Greuel, welche die Götter für ihn aufgespart haben und erbittet in einer groß gedachten und herrlich ausgeführten Arie die Götter, ihn zu vernichten. Wieder ist die Arie mehr declamirt als gesungen, wie das die Situation erfordert und die Instrumente nehmen reichsten Antheil an der näheren Darlegung der ganzen Stimmung. Dazu bieten wieder Recitativ und Arie des Pylades den versöhnendsten Gegensatz. Mit Recht hat man die Arie »Unis de la plus tendre enfance« einen Hymnus auf die Freundschaft genannt.

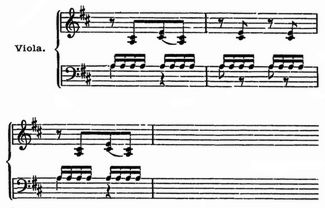

Unter dem heftigsten Widerstreben der Freunde werden diese jetzt getrennt. Pylades wird weggeführt und Orest bleibt in verzweifelndem Schmerz allein; in heftiger Erregung fleht er wieder die Götter an, ihn zu vernichten; die Geigenfiguren namentlich entschleiern, was in ihm tobt. Da besänftigt sich sein Inneres, Ruhe kommt über ihn, er [174] versinkt in Schlaf. Die Arie, die uns dies vorführt, ist eine der berühmtesten des Meisters geworden, namentlich durch die geniale, gewählte Bratschenbegleitung, die einen Ton ununterbrochen angiebt, andeutend, daß die Mahnung an die, an der Mutter verübten Blutthat, Orest auch im Schlafe nicht verläßt:

Bei Gelegenheit einer großen Probe, welche Gluck abhielt, bezeichnete ein Orchestermitglied diese Führung der Bratsche mit den Worten: »le calme rentre dans mon coeur« (Ruhe kehrt in mein Herz zurück) nicht entsprechend. Gluck, der es hörte, erwiderte darauf: »Il ment! il ment! il a tué sa mère« (Er lügt! er lügt! Er hat seine Mutter getödtet!). Nun steigen die Eumeniden herauf! Die Einleitung zu dem Chor zeigt auch bereits die Einführung eines sogenannten Leitmotivs; dasselbe wird schon in der vorhergehenden Scene verwendet, und zwar in G-dur, während es jetzt nach D-dur versetzt ist:

[175] Für den Chor der Eumeniden fand er wenigstens erste Anregung in einem seiner früheren Werke, im Telemacco; der Anfang ist nach dem Chor : »Quai tristi gemiti«5 gearbeitet; aber zu welch erschütternder Gewalt steigert sich Alles hier. Zu dem ursprünglichen Orchester (Streichinstrumente, Oboen, Clarinetten, Fagotte und Hörner) kommen noch 3 Posaunen, und sie bieten ihre wirksamsten Mittel auf, um, mit den Singstimmen vereint, ein erschütterndes Bild uns zu vermitteln. Vor Allem sind es die Angstrufe Orests, die uns vollständig in Mitleidenschaft ziehen.

Jetzt erscheint Iphigenie und es entwickelt sich zwischen ihr und Orest das Gespräch, in welchem er ihr auf ihre Bitte Kunde giebt von den grausigen Ereignissen im Elternhause, vom Tode des Vaters und der Mutter. Herrlicher hat sich des Meisters Genius kaum je offenbart, wie in diesen Recitativen. Die Priesterinnen geben zuerst von dem Eindruck der Schreckensnachricht in dem Chor: »Patrie infortunée« Kunde und darauf Iphigenie in der herrlichen Arie: »O malheureuse Iphigénie!«, deren Musik der Meister seiner berühmten Arie: »Se [176] mai senti spirarti sul volto« aus »La Clemenza di Tito«6 entlehnt ist. Der Meister hat nur den ersten Theil der Arie, mannichfach verändert und namentlich durch Einfügung des Chors gesteigert, verwendet; der Mittelsatz ist, wie in der Iphigenie in Aulis, so auch hier zum Chorsatz geworden; dort begrüßen die Jünglinge und Jungfrauen Griechenlands Iphigenie damit bei ihrem Einzuge ins Lager als glückliche Braut des Achilles; hier begehen mit ihr die Priesterinnen das Todtenopfer für Orest. Nach frommer Sitte umschreiten sie den leeren Aschenkrug, da sie wähnen, daß Orest in fremder Erde ruht.

Ueber Iphigenie ist bei ihrem ersten Auftreten im dritten Acte eine eigenthümliche Ruhe ausgebreitet, nachdem sie zu dem Entschlusse gekommen ist, einen der beiden Fremdlinge vom beschlossenen Tode zu erretten und durch ihn der Schwester Elektra Nachricht überbringen zu lassen. In naiv inniger Weise bringt sie dem Bruder noch ein besonderes Todtenopfer in der Arie: »D'une image, hélas!« Doch lange vermag sie diese Ruhe nicht zu bewahren. Der Anblick der beiden Gefangenen und ihre rührende Freundschaft erwecken ihr aufs Neue bange Qualen. Das Recitativ geht in ein Terzett von lebendig dramatischer Wirkung über. Iphigenie wählt Orest, als den, welchen sie dadurch retten will, daß sie ihn zur Schwester sendet. Der edle Wettstreit der beiden Freunde gipfelt in einem wieder hoch dramatischen Duett, das aber fast noch durch das nachfolgende Recitativ Orests: »Quoi! je ne vaincrai pas ta constance funeste!« überboten wird. Nicht minder eindringlich, aber doch viel weicher, nach der Art seines Charakters, wehrt sich Pylades gegen das Andrängen des Freundes, der durchaus geopfert sein will, in der Arie: »Ah, mon ami«. Heftiger und dramatisch belebter wird der Streit zwischen beiden noch, als auch Iphigenie hinzukommt, und bei ihrem dringenden Verlangen, Orest zu retten, fordert dieser immer heftiger den Tod und erklärt endlich, sich selbst zu tödten, wenn seinem Wunsche nicht willfahrt wird. Iphigenie fügt sich endlich und übergiebt Pylades den Brief an Elektren; dieser geht, aber fest entschlossen, als Retter [177] bald zurückzukehren. In einer prachtvollen Arie, bei welcher gegen den Schluß hin Pauken und Trompeten höchst effectvoll Anwendung finden, thut er diesen Entschluß kund. Schon bei der ersten Aufführung hatte diese Arie außerordentlichen Erfolg, und namentlich die Stelle: »Je vais sauver Oreste«, bei welcher die Trompeten eintreten, erregte einen wahren Aufruhr im Publikum.

Der vierte Act zeigt Iphigenie in einer, ihrem Charakter bisher fremden Aufregung. Selbst die Kunde von den fürchterlichen Ereignissen im Königshause hatte sie mit der Geduld und Demuth hingenommen, die einer Priesterin geziemt. Aber Angesichts der Blutthat, zu welcher sie durch ihr Amt gedrängt werden soll, verliert sie die priesterliche Fassung, und schon in ihrem Recitativ: »Non cet affreux devoir«, namentlich aber in der Arie »Je t'implore, et je tremble« wird eine fast wilde Heftigkeit fühlbar; die Arie gewinnt namentlich durch die Geigenfigur diesen Charakter. Der trauervolle Chor der Priesterinnen mahnt dringend an ihre schreckliche Pflicht; dem Bruder gegenüber schwindet ihr wieder alle Kraft und auch dieser ergeht sich nur in milden Klagen über sein grauses Geschick; die weihevolle Cavatine: »Que ces regrets touchants« wirkt wahrhaft herzerhebend. Wieder stimmen die Priesterinnen einen frommen Gesang an und mahnen dringender, das Opfer zu vollziehen; und als sie endlich das Opfermesser ergriffen hat, erfährt sie durch die Worte Orests: »Ainsi tu péris en Aulide, Iphigénie, ô ma soeur!«, daß er ihr Bruder ist. Es ist ein seiner Zug, daß Gluck den Eindruck, welchen diese Eröffnung auf Alle macht, nicht noch heftiger wirkend darstellt; die Aufregung der vorher gehenden Ereignisse war zu groß, der Umschwung viel zu plötzlich, und so ist es erklärlich, daß selbst Iphigenie nicht in Jubel ausbricht; daß aus ihrem »o mon frère! O mon chère Oreste!« und aus der prächtigen Arie: »Ah laissons là ce souvenir funeste« mehr freudige Rührung als hell auflodernde Freude spricht. Zudem ist die Gefahr für alle noch zu groß. Eine Griechin erscheint und kündet die Ankunft des erzürnten Königs. Er fordert wild die Opferung und da er erfährt, daß Orest Iphigeniens Bruder ist, will er beide opfern. Da kehrt Pylades zurück und erschlägt[178] ihn. Dem daraus sich entspinnenden Kampfe zwischen den Scythen und den Griechen wehrt Diana; sie befiehlt den Scythen, ihr Bild den Griechen zurückzugeben und verkündet, daß Orests That durch Reue versöhnt ist und daß er mit Iphigenien nach Griechenland zurückkehren soll, um in Frieden dort zu herrschen. Mit einem prachtvollen Chor schließt die Oper.

Welch großen Erfolg diese in Paris hatte, geht auch daraus hervor, daß 1783 die letzten Vorstellungen über 9000 Livres eintrugen und daß die 151. Wiederholung am 2. April 1782 15,125 Livres einbrachte.

Gluck hatte außer der »Iphigénie en Tauride« noch eine andere Oper: »Echo et Narcisse« mitgebracht, die zu componiren er wol hauptsächlich durch den Textdichter Baron Ludwig Theodor von Tschudi veranlaßt worden war. Sie wurde am 21. September 1779 in Paris aufgeführt, aber ohne allen Erfolg, den sie auch kaum haben konnte. Der Stoff, nach der bekannten griechischen Sage bearbeitet, ist viel zu unbedeutend für eine dramatische Behandlung und er enthält namentlich nichts, was unsern Meister besonders anregen konnte. Die Musik erhebt sich nirgends über den Standpunkt der Routine des Handwerks.

Fußnoten

1 Anton Schmid: Christoph Willibald von Gluck. Leipzig 1854.

2 Iphigénie en Aulide – Orphée – l'Arbre enchanté – Cythère Assiégée.

3 Damals Operndirector.

4 Eine ausführliche Schilderung des ganzen Federkriegs giebt: J.G. Siegmeyer, Der Ritter Gluck und seine Werke. Berlin 1823, und auszugsweise Anton Schmid in dem angegebenen Werke.

5 Pag. 54

6 Siehe Notenbeilage.

Buchempfehlung

Anonym

Schau-Platz der Betrieger. Entworffen in vielen List- und Lustigen Welt-Händeln

Ohnerachtet Schande und Laster an ihnen selber verächtlich / findet man doch sehr viel Menschen von so gar ungebundener Unarth / daß sie denenselben offenbar obliegen / und sich deren als einer sonderbahre Tugend rühmen: Wer seinem Nächsten durch List etwas abzwacken kan / den preisen sie / als einen listig-klugen Menschen / und dahero ist der unverschämte Diebstahl / überlistige und lose Räncke / ja gar Meuchelmord und andere grobe Laster im solchem Uberfluß eingerissen / daß man nicht Gefängnüsse genug vor solche Leute haben mag.

310 Seiten, 17.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Sturm und Drang II. Sechs weitere Erzählungen

Zwischen 1765 und 1785 geht ein Ruck durch die deutsche Literatur. Sehr junge Autoren lehnen sich auf gegen den belehrenden Charakter der - die damalige Geisteskultur beherrschenden - Aufklärung. Mit Fantasie und Gemütskraft stürmen und drängen sie gegen die Moralvorstellungen des Feudalsystems, setzen Gefühl vor Verstand und fordern die Selbstständigkeit des Originalgenies. Für den zweiten Band hat Michael Holzinger sechs weitere bewegende Erzählungen des Sturm und Drang ausgewählt.

- Johann Karl Wezel Kakerlak oder die Geschichte eines Rosenkreuzers

- Gottfried August Bürger Münchhausen

- Friedrich Schiller Der Verbrecher aus verlorener Ehre

- Karl Philipp Moritz Andreas Hartknopfs Predigerjahre

- Jakob Michael Reinhold Lenz Der Waldbruder

- Friedrich Maximilian Klinger Geschichte eines Teutschen der neusten Zeit

424 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum