|

Sechstes Kapitel

Das Jahr 1811.

Der zweite Bettina-Brief. Arbeiten für das Theater in Pesth. Neue Opern-Projekte. Badeaufenthalt in Teplitz.

Der freundschaftliche Verkehr mir der Familie Brentano erhielt auch ferner Beethovens Interesse für Bettina lebendig, und diesem Umstande verdanken wir einen charakteristischen und willkommenen Brief an sie, welcher gleich dem seiner Echtheit nach fraglichen ersten (vgl. S. 227) aus dem »Athenäum« hier mitgeteilt wird, mit den wesentlichen Abweichungen in »Julius Pamphilius« in den Anmerkungen:

[252] »Wien am 10. Februar 1811.

Geliebte, liebe Bettine!

Ich habe schon zwei Briefe von Ihnen und sehe aus Ihren Briefen an Ihren Bruder1, daß Sie sich immer meiner und zwar viel zu vortheilhaft erinnern. – Ihren ersten Brief hab ich den ganzen Sommer mit mir herumgetragen, und er hat mich oft seelig gemacht, wenn ich Ihnen auch nicht so oft schreibe, und Sie gar nichts von mir sehen, so schreibe ich Ihnen 1000mal2 tausend Briefe in Gedanken. – Wie Sie sich in Berlin, in Ansehung des Weltgeschmeißes finden, konnte ich mir denken, wenn ich's nicht von ihnen gelesen hätte; vieles Schwätzen über Kunst ohne Thaten !!!!! Die beste Zeichnung hierüber findet sich in Schillers Gedicht: ›Die Flüsse‹, wo die Spree spricht. –

Sie heirathen, liebe Bettine, oder es ist schon geschehen, und ich habe Sie nicht einmal zuvor noch sehen können; so ströme denn alles Glück Ihnen und Ihrem Gatten zu, womit die Ehe die Ehelichen segnet. – Was soll ich Ihnen von mir sagen! – ›Bedaure mein Geschick‹ rufe ich mit der Johanna aus; rette ich mir noch einige Lebensjahre, so will ich3 auch dafür, wie für alles übrige Wohl und Wehe, dem alles in sich Fassenden, dem Höchsten danken. – An Göthe, wenn Sie ihm von mir schreiben, suchen Sie alle die Worte aus, die ihm meine innigste Verehrung und Bewunderung ausdrücken. Ich bin eben im Begriff, ihm selbst zu schreiben wegen Egmont, wozu ich die Musik gesetzt, und zwar blos aus Liebe zu seinen Dichtungen, die mich glücklich machen, wer kann aber auch einem großen Dichter genug danken, dem kostbarsten Kleinod einer Nation? – Nun nichts mehr, liebe gute Bettine, ich kam4 diesen Morgen um 4 Uhr erst von einem Bachanal, wo ich so gar viel lachen mußte, um heute beinahe ebenso viel zu weinen; rauschende Freude treibt mich oft gewaltthätig wieder5 in mich selbst zurück. – Wegen ClemensA1 vielen Dank für sein Entgegenkommen. Was die Cantate betrifft6, so ist der Gegenstand für7 hier nicht wichtig genug, ein anderes ist sie in Berlin; was die Zuneigung, so hat die Schwester diese so sehr eingenommen8, daß dem Bruder nicht viel übrig bleiben wird, ist ihm damit auch gedient? –

Nun lebe wohl, liebe, liebe Bettine, ich küsse Dich9 auf Deine Stirne, und drücke damit, wie mit einem Siegel, alle meine Gedanken für Dich auf. – Schreiben Sie bald, bald, oft Ihrem Freunde

Beethoven.

Beethoven wohnt auf der Mölker

Bastey im Pascotatischen Hause.«10

Über die Echtheit oder Unechtheit der drei Briefe Beethovens an Bettina ist viel gestritten worden; eine Zusammenstellung der bezüglichen Literatur findet man in der 1884 von G. Behnke besorgten 4. Auflage[253] von Marxs Beethovenbiographie (II 299ff.), die auch den vorstehenden zweiten Brief, der allein als echt aufrecht erhalten wird, im Faksimile wiedergibt (nach dem in Besitz von Pastor Nathusius in Quedlinburg befindlichen Original). Die Authentizität der Handschrift ist anscheinend nicht anfechtbar. Es haben sich aber inzwischen noch zwei weitere Belegstücke gefunden, welche die von H. Deiters (»Die Briefe Beethovens an Bettina von Arnim« Allg. Mus. Ztg. XVII Nr. 49–51 und separat [1882]) geäußerten Bedenken gegen den sachlichen Inhalt vollständig entkräften. Die Berufung auf das Zeugnis Czernys, daß Beethoven »nicht aus Liebe zu Goethes Dichtungen« die Egmontmusik geschrieben habe, vielmehr, da seitens der Theaterdirektion auch Schillers Tell zur Wahl gestellt war, eigentlich lieber diesen wählen wollte, ist hinfällig gegenüber einer Stelle in dem erst durch den S. 40 erwähnten Manuskriptdruck bekannt gewordenen Briefe Beethovens an Breitkopf & Härtel vom 21. Sommermonath [August] 1810 (sechs Monate vor dem Briefe an Bettina), wo Beethoven von Egmont sagt:

»ich habe ihn bloß aus Liebe zum Dichter geschrieben und habe auch um dieses zu zeigen, nichts dafür von der Theaterdirekzion genommen, welches sie auch angenommen und zur Belohnung wie immer und von jeher sehr nachlässig meine Musik behandelt hat. Etwas Kleineres als unsere Großen giebts nicht, doch nehme ich die Erzherzoge davon aus.«

Aber auch das Bedenken Deiters', daß bezüglich des seit Anfang 1810 beendeten Egmont Beethoven schwerlich im Februar 1811 »eben im Begriff« gewesen sein könne an Goethe zu schreiben, wird gründlich dadurch entkräftet, daß es sogar noch weitere zwei Monate dauerte, bis endlich diese Absicht zur Ausführung kam. Der betreffende Brief ist im Goethe-Archiv zu Weimar erhalten und wurde 1890 erstmalig durch Th. von Frimmel in den Neuen Beethovenstudien S. 345 veröffentlicht (die Adresse ist nicht von Beethoven geschrieben):

»An des Herrn Herrn von Goethe

Excellenz in Weimar.

Wien, am 12. April 1811.

Nur einen Augenblick Zeit gewährt mir die dringende Gelegenheit, indem sich ein Freund von mir11, ein großer Verehrer von ihnen (wie auch ich), von hier so schnell entfernt, ihnen für die lange Zeit, daß ich sie kenne (denn seit meiner Kindheit kenne ich sie) zu danken – daß ist so wenig für so viel – Bettine Brentano hat mich versichert, daß sie mich gütig, ja sogar freundschaftlichaufnehmen würden, wie könnte ich aber an eine solche Aufnahme [254] denken, indem ich nur imstande bin, ihnen Mit der größten Ehrerbietung mit einem unaussprechlichen tiefen Gefühl für ihre herrlichen Schöpfungen zu nahen – sie werden nächstens die Musik zu Egmont von Leipzig durch Breitkopf & Hertel erhalten, diesen herrlichen Egmont, den ich, indem ich ihn eben so warm als ich ihn gelesen, wieder durch sie gedacht, gefühlt und in Musick gegeben habe – ich wünsche sehr ihr Urtheil darüber zu wissen, auch der Tadel wird mir für mich und meine Kunst ersprießlich seyn und so gern wie das größte Lob aufgenommen werden –

Euer Excellenz

großer Verehrer

Ludwig van Beethoven.«12

Da aber die Musik zu Egmont erst im Januar 1812 erschien, so hatte Goethe doch noch recht lange zu warten, ehe er in die Lage kam, sein Urteil abzugeben. Zwar hatte am 9. Oktober 1811 Beethoven an Breitkopf & Härtel geschrieben:

»Schicken Sie doch die ganze ganze Partitur meinetwegen abgeschrieben auf meine Kosten (die Partitur h. d.) an Göthe, wie kann ein deutscher Verleger gegen den ersten deutschen Dichter so unhöflich so grob seyn? also geschwind die Partitur nach Weimar!«

aber da der Stich wahrscheinlich sehr weit vorgeschritten war, so wurde seine Anweisung nicht befolgt, und am 28. Januar 1812 erging eine weitere dringliche Mahnung:

»so bitte ich denn doch abermals demüthigst diese Briefe zu besorgen – und dann mit dem Briefe an Göthe13 zugleich den Egmont (Partitur) zu schicken, jedoch nicht auf gewöhnliche Weise, daß vielleicht hier oder da ein Stück fehlt etc., nicht so, sondern ganz ordentlich, länger läßt sich dieses nicht aufschieben, ich habe mein Wort gegeben und darauf halte um so mehr, wenn ich einen andern wie Sie zur Vollstreckung dessen zwingen kann. – ha ha ha welche sprache sie schuld sind, daß ich gegen sie führen kann, gegen einen solchen Sünder, der wenn ich wollte im härenen Bußrock wandeln müste für alle Ruchlosigkeiten so er an meinem Werken begangen.«

Anderseits hat Beethoven die Absicht, die Partitur der Egmontmusik an Goethe zu schicken, sogar schon 1809 gehabt, in den allerersten Stadien der Vorarbeiten, wie aus der Bemerkung im Manuskript des Es-dur-Quartetts op. 74 hervorgeht (Nottebohm II. Beeth. S. 271) »Partitur von Egmont gleich an Goethe«. Zwischen Absicht und Verwirklichung liegen also schließlich fast drei Jahre!

[255] Julius Merz druckte in seinem »Athenäum für Wissenschaft, Kunst und Leben, Nürnberg, Januar 1839« als Eröffnungsartikel »Drei Briefe von Beethoven an Bettine« ab. Der dritte dieser Briefe wurde im folgenden Juli in Schillings musikalischer Zeitschrift, den »Jahrbüchern« (Karlsruhe), wieder abgedruckt, mit Anmerkungen des Herausgebers, welche Zweifel an seiner Echtheit aussprachen. Schindler jedoch, dessen Buch gerade damals zum Drucke vorbereitet wurde, nahm einen großen Teil desselben als echt auf; und in seiner zweiten Ausgabe (1845) druckte er sie alle drei vollständig ab, ohne eine Wort des Zweifels oder Mißtrauens hinzuzufügen. Sie waren englisch im J. 1841 erschienen, nach einer Abschrift, welche Henry F. Chorley von Frau von Arnim erhalten hatte, und seitdem sind sie in verschiedenen Sprachen wahrscheinlich häufiger herausgegeben und allgemeiner bekannt geworden, als irgend ein anderes Kapitel der Beethoven-Literatur. Hier und da teilte ein Leser die Zweifel Schillings; aber es vergingen 20 Jahre, bis diese Zweifel in eine solche Form gebracht und von einem Schrifsteller von solcher Stellung ausgesprochen wurden, daß eine vernünftige Selbstachtung Frau von Arnim gestatten konnte, Notiz davon zu nehmen, selbst wenn sie ihr immer bekannt gewesen wären. Und damals war es zu spät; sie lag auf dem Totenbette. Ihr Schweigen gegenüber den Angriffen auf ihre Wahrhaftigkeit ist demnach kein Beweis gegen sie.

A. B. Marx, der Schriftsteller, welchen wir hier im Sinne haben, bringt nur einen Beweisgrund vor, welcher hier Erwähnung verdient, nämlich das Vorkommen gewisser »ewiger Wiederholungen.. Liebe, liebste.. liebe, liebe... liebe gute... bald, bald«, welche er für »höchst frauenzimmerlich und höchst unbeethovenisch« erklärt. Nun, die Darstellung des gegenwärtigen dritten Bandes gibt reichliche Beweise vom Gegenteil, daß nämlich gerade solche Ausdrücke höchst »beethovenisch« und charakteristisch für seine Briefe an verehrte Damen gerade in der fraglichen Periode sind.

Allerdings war, als Marx dies schrieb, nichts von dieser Art je veröffentlicht worden – richtiger gesagt, nichts in den 20 Jahren vorher; aber dieser Umstand, auf welchen er solchen Nachdruck legt, zerstört in der Tat seine Begründung, statt sie zu stützen.

Es war im Herbst 1838, als Merz die Briefe erhielt. Zu dieser Zeit waren Proben von Beethovens Korrespondenz veröffentlicht von Seyfried in den Pseudo-Studien, von Schumann in der »Neuen Zeitschrift«, von Gottfried Weber in der »Cäcilia«, von Wegeler in den Notizen, und einige wenige andere waren in Büchern und Zeitschriften [256] zerstreut. Nachahmer, Fälscher, Erdichter falscher Dokumente müssen Proben, Muster, Modelle haben; aber alle damals bereits gedruckten Briefe Beethovens waren so weit entfernt, Muster oder Modelle der Bettina-Briefe zu sein, daß der Kontrast zwischen ihnen das Hauptargument gegen die Echtheit der letzteren war. Wenn demnach Frau von Arnim so manche Ausdrücke, von denen wir wissen (sie konnte es nicht), daß sie nicht »höchst frauenzimmerlich und unbeethovenisch« waren, in ihre erdichtete Korrespondenz hineinbrachte, so tat sie das nicht allein ohne Muster oder Modell, sondern im Gegensatze zu allen Mustern und Modellen. Credat Judaeus Apella, non ego.

Es gibt zweifelhafte und schwierige Punkte in dem dritten Briefe, welche auch die wärmsten Verteidiger seiner Echtheit bisher zu überwinden nicht imstande gewesen sind; da jedoch Marx keine hinlängliche Kenntnis seines Gegenstandes hatte, um sie zu bemerken, und die Frage über Annahme oder Verwerfung dieses Briefes auf Gründe sich stützt, welche an gehöriger Stelle im Text gegeben werden müssen, so brauchen diese Punkte hier nicht erwähnt zu werden. Angenommen, daß jener dritte Brief als gefälscht nachgewiesen würde, folgt daraus, daß die anderen ebenfalls gefälscht sind? Keineswegs; es folgt vielmehr nur, daß sie die authentischen Briefe sind, deren Manier und Stil nachgeahmt wurde.

Im Jahre 1848 veröffentlichte Frau von Arnim zwei Bände der charakteristischen Korrespondenz mit Herrn Nathusius unter dem Titel: »Ilius Pamphilius und die Ambrosia«. In einem seiner Briefe bittet »Pamphilius« um Autographe von Goethes Mutter und Beethoven für eine Sammlung, welche er anlegen will. Dies gibt ihr Gelegenheit, in verschiedenen Briefen ihre Bewunderung und Verehrung für den Komponisten in Ausdrücken kundzugeben, welche warm von Herzen kommen. Schließlich schreibt sie (a.a.O. II 205): »Hier lege ich die Briefe der Goethe und des Beethoven für deine Autographensammlung bei«. Auf den folgenden Seiten teilt sie alle drei Briefe mit; aber eine Vergleichung der verschiedenen auf sie bezüglichen Stellen führt zu der Folgerung, daß nur ein Autograph geschickt wurde. – Ist dies nun alles Mystifikation? gab es keinen »Pamphilius«? keine Autographensammlung? keinen Beitrag eines Briefes von Beethovens Hand für dieselbe? Herr Nathusius weiß es.

Frau von Arnim übergab demnach die Briefe dreimal der Öffentlichkeit: für das Athenäum im Januar 1839, in englischer Übersetzung durch Chorley 1841, und in »Pamphilius und Ambrosia« 1848. Es [257] ist auch dem schwächsten Menschenverstande klar, daß, wenn sie nicht echt wären, entweder dieselbe Abschrift, oder Abschriften, in welchen durch sorgfältige Vergleichung alle verdächtigen Abweichungen vermieden waren, dem Drucker würden geschickt worden sein, und daß die beiden deutschen Veröffentlichungen nur durch so geringe Irrtümer sich unterschieden hätten, wie sie von Schriftsetzern gemacht und von Korrektoren übersehen werden, etwa wie man sie in Schindlers Abdruck aus dem Athenäum14 oder in dem von Marx aus Schindler findet. Aber die Verschiedenheiten des Abdrucks in »Pamphilius« von dem im Athenäum sind der Art, daß sie nicht Versehen des Setzers sein können; sie sind gerade solche, wie sie zwei in dieser Tätigkeit ungeübten Personen beim Entziffern von Beethovens sehr schwer lesbarer Schrift begegnen mußten, von denen außerdem die eine (H. Merz) die Interpunktion und die Fehler im Gebrauche der Anfangsbuchstaben verbesserte (wie es offenbar auch Wegeler getan hat), während die andere (Frau von Arnim) diese treffenden charakteristischen Kennzeichen der Briefe des Komponisten beibehalten hat. Die Änderung der vertraulichen Bezeichnung »Bettine«, welche Beethoven in ihres Bruders Familie hörte, in das förmlichere »Freundin« kann wohl kaum als Gegenstand eines Einwurfes benutzt werden.

Marx' Argument ist so vollständig widerlegt worden, daß, als er 1863 seinen Angriff gegen die damals verstorbene Frau von Arnim erneuerte, er sich veranlaßt sah, denselben auf andere Betrachtungen zu stützen. Damals geschah es, daß der Verfasser durch Herrn C. Gilbert Wheeler, amerikanischen Konsul in Nürnberg, ein Exemplar des Athenäum erhielt. Eine Vergleichung der Briefe, wie sie dort gedruckt sind, mit den Abschriften bei »Pamphilius« überzeugte ihn aus den oben mitgeteilten Gründen von ihrer Echtheit, wenigstens zum Teil, und hatte eine Korrespondenz zur Folge, von welcher hier ein Auszug mitgeteilt wird.

Der Verfasser ersuchte am 9. Juli 1863 Herrn Wheeler, Herrn Merz zu besuchen, um von ihm die Umstände zu erfahren, unter welchen er die Briefe erhalten habe, und ihn zu fragen, ob er sie nach Beethovens Originalen abgedruckt habe. Wheeler antwortete am 9. August:..... »Er [Merz] versichert, daß er das Glück der persönlichen Bekanntschaft mit jener Dame [Frau v. Arnim] gehabt habe, und daß er zu jener Zeit in Berlin zum Besuche gewesen sei; und als er bei einer Gelegenheit in [258] ihrer Wohnung gewesen, habe sie ihm diese drei Briefe gegeben mit dem Bemerken: ›Hier ist etwas für das Athenäum.‹ Nachdem Merz die Briefe veröffentlicht, hat er, seiner bestimmten Überzeugung nach, die Originale an Frau von Arnim zurückgeschickt.« Am 25. August ersuchte Thayer Hrn. Wheeler, wenn es möglich wäre, von H. Merz eine schriftliche Zusicherung zu erbitten, daß er die Briefe nach dem Original abgedruckt habe. Wheeler antwortete am 24. September:.... »Gestern war er so gefällig, mir die von Ihnen gewünschte Erklärung zu schreiben; ich vertraue, daß Sie dieselbe Ihrem Wunsche entsprechend finden werden.« Die in diesen Brief eingeschlossene Erklärung war folgende:

»Ich kann bezeugen, daß ich die im Januarheft des Athenäums von 1839 erwähnten Briefe Beethovens seiner Zeit in Händen gehabt, aber wieder zurückgegeben habe.

Nürnberg, den 23. Sept. 1863.

Julius Merz

Verlagsbuchhändler.«

Diese Erklärung erbringt zwar nicht den vollen Beweis der Echtheit der Briefe, ist aber jedenfalls das Zeugnis eines gewissenhaften Mannes, welcher nach dem Verlaufe von 25 Jahren sich erinnerte, gewisse Briefe Beethovens, welche er abdruckte, entziffert zu haben, aber doch nicht wagte zu erklären, daß alles, was er druckte, in der Handschrift des Meisters vor ihm gelegen habe.

Noch ein anderer Zeuge ist vorhanden, von dem berichtet wird, daß er weniger Mißtrauen in sein Gedächtnis gesetzt habe. Herr Ludwig Nohl sagt in einer Anmerkung zu diesen Briefen (Briefe Beethovens S. 71): »Ihre Echtheit war mir (bis vielleicht auf einige Worte in der Mitte des dritten Briefes) niemals zweifelhaft, und wird es jetzt keinem mehr sein, nachdem die Briefe Beethovens überhaupt veröffentlicht sind. Zum Überfluß sei aber auch denen, für die das Gewicht innerer Gründe kein voller Beweis zu sein pflegt, noch mitgeteilt, daß mir im Dezember 1864 der Herr Professor Moriz Carriere in München im Gespräch über Beethovens Briefe ausdrücklich versichert hat, ›die drei Briefe an Bettina seien echt; er selbst habe dieselben im Jahre 1839 bei Bettina von Arnim in Berlin gesehen, mit höchstem Interesse aufmerksam gelesen und eben wegen ihres bedeutenden Inhalts auf die sofortige Veröffentlichung gedrungen; und als diese kurz darauf erfolgte, sei ihm in dem Abdruck durchaus nichts von Änderungen im Texte aufgefallen, vielmehr erinnere er sich noch heute deutlich, daß gerade die viel angefochtenen Wendungen[259] und besonders die Geschichte mit Goethe im 3. Briefe genau so im Original gestanden habe15‹«. –

Am 28. Februar schreibt Beethoven an seinen Freund Mähler:

(außen Adresse)

»Pour Mr. de Mähler«.

(ohne Anrede)

»Breuning wird ihnen schon gesagt, daß ich sie mein Lieber, gegen zwölf Uhr heute Vormittag beym tarronischen Kaffehaus auf dem Graben erwarte – wenn sie also können, so kommen Sie, ich werde Sie zu einem großen Konzert führen.

In Eil gantz ihr

Beethoven.«16

Mähler nahm die Einladung an und erhielt ein »extraordinäres« Billet, bezeichnet »Br. de Neuwirth«, welches ihm freien Eintritt verschaffte zu drei Mittagskonzerten für die Donnerstage 28. Februar, 14. und 28. März. – Beethovens elastisches Temperament tat demnach bereits wieder seine guten Dienste; er begann sich von dem vernichtenden Schlage des vergangenen Jahres zu erholen. Aber er war nicht allein wieder imstande, in der Gesellschaft, dem Theater und dem Konzertsale Zerstreuung und Unterhaltung zu finden, sondern es war auch der Schaffensdrang wieder erwacht. In der Zeit vom 3. bis zum 26. März schrieb er das 1810 in allen Sätzen entworfene B- Dur-Trio Op. 97 endgültig nieder und machte wohl währenddem der Gräfin Erdödy Mitteilung von der neuen Schöpfung, welche natürlich die kunstsinnige Dame, der ja die Trios Op. 70 gewidmet sind, sofort zu besitzen wünschte. Auf ihre Anfrage deswegen antwortete er (am 23. März)17:

»Meine liebe werthe Gräfin!

Mit vielem Vergnügen habe ich ihre letzten Zeilen empfangen, in dem Augenblick kann ich aber nicht ihren lieben Brief finden um ihn ganz zu beantworten – was das trio anbelangt, so machen Sie mirs nur zu wissen [260] ob Sie selbe Sie selbes wollen bei sich abschreiben lassen oder ob ich's über mich nehmen soll? beydes ist mir einerley und was Ihnen am gemäßesten ist wird mir das liebste sein – Hr. Linke der was rechtes für sich hat wegen seiner morgigen Akademie, eilt, daher nur noch alles liebe gute ihnen und ihren Kindern, und die nächste Gelegenheit ergreife ich um in ihrer aller Mitte zu sein, bis dahin leben Sie wohl liebe werthe Gräfin.

ihr

wahrer

Freund

Beethoven.«

Linkes Konzert fand am 24. März im kleinen Redoutensaal statt; Beethovens Beitrag zu demselben war die Egmont, Ouvertüre, »unter Hrn. Schuppanzigh's Leitung mit vielem Fleiß durchgeführt«.

Wie wir wissen, befand sich damals eine lange Reihe von Werken Beethovens im Stadium der Drucklegung; im Februar erschienen das Es-Dur-Konzert und die Egmontouvertüre, im März die Arietten Op. 82 und einige weitere Lieder, im Juli die Chorphantasie und die Sonate Op. 81 a und im Herbst weitere Werke, darunter das Oratorium. Die Vorbereitung dieser Werke für den Druck und die Korrektur der Probebogen waren neben den Lektionen des Erzherzogs die einzigen Berufsarbeiten Beethovens in diesen Monaten, von denen wir irgend eine Spur finden. Deshalb leistet uns die hohe Würdigung seiner Größe, welche seine Bewunderer und Freunde gerade damals bewog, auch den gewöhnlichsten schriftlichen Mitteilungen von seiner Hand solchen Wert beizulegen, daß sie die Erhaltung derselben sicherten, gerade jetzt vortreffliche Dienste. Denn mit Ausnahme der Daten des Trios liefert uns nur seine Korrespondenz Material für die Geschichte der ersten Hälfte dieses Jahres.

Es existiert ein Billet18, welches um das Ende des März 1811 angesetzt werden mag, durch welches er bei dem Erzherzog sein nicht erscheinen zum Unterricht damit entschuldigt, daß er zwei Wochen lang wieder mit seinem »ihn plagenden Kopfweh behaftet« gewesen sei. Dann heißt es:

»Während der Festlichkeiten der Prinzessin von Baden19 und wegen dem wehen Finger von Ihro Kais. Hoheit fing ich an etwas fleißig zu arbeiten, wovon unter andern auch ein neues Trio die Frucht ist für's Piano.«

Bald nachher sendet er das neue Trio an den Erzherzog, um ihn eine Abschrift nehmen zu lassen,

[261] »jedoch nur in Ihrem Pallaste, weil man sonst nie sicher vorm Stehlen ist«.

Dann fährt er fort:

»Mir geht es besser und in einigen Tagen werde ich wieder die Ehre haben Ihnen aufzuwarten, und das Versäumte wieder einholen. Ich bin immer in ängstlicher Besorgniß, wenn ich nicht so eifrig, nicht so oft, wie ich es wünsche, um Ihro Kaiserliche Hoheit sein kann. Es ist gewiß Wahrheit, wenn ich sage, daß ich dabei sehr viel leide; aber es wird sobald nicht mehr mit mir so arg werden. Halten Sie mich gnädigst in Ihrem Andenken. Es werden Zeiten kommen, wo ich doppelt und dreifach zeigen werde, daß ich dessen werth bin«20.

Diese Bekenntnisse mögen wohl ein Lächeln erregen; denn »es ist gewiß Wahrheit«, wenn wir sagen, daß seine Verpflichtungen gegen den Erzherzog ihm bereits in hohem Grade lästig geworden waren, und daß die Notwendigkeit, die freie Verfügung über seine Zeit denselben in einem wenn auch nur bescheidenen Grade zu opfern, für ihn von Tag zu Tag beschwerlicher und drückender wurde, so daß er sich jede beliebige Entschuldigung zunutze machte, um ihnen zu entgehen.

Der Erzherzog hatte begonnen, seiner Bibliothek eine vollständige Sammlung der Beethovenschen Kompositionen einzuverleiben. Der Komponist gewährte ihm hierbei seine Hilfe, indem er ihm alle seine neuen Werke im Manuskript überreichte und ihm außerdem die Titel älterer gedruckten Werke angab. Er erlangte hierdurch zugleich einen Aufbewahrungsort für seine Kompositionen, an welchem sie ihm jederzeit zu Gebote standen. So erbat er sich z.B. am 28. Mai die Sonate »das Lebewohl« usw., »da ich sie selbst nicht habe und die Korrektur befördern muß«; einige Zeit später (vgl. den Brief vom 20. Juli 1811 an Thomson im Anhang I) die schottischen Lieder, »da 2 Exemplare, wobei meine eigene Handschrift ist, verloren gegangen und sie wieder neuerdings müssen abgeschrieben werden um fortgeschickt zu werden«21.

[262] Ein Brief an Baumeister vom 3. Juli, in der Absicht geschrieben, den Kauf zweier alten Werke aus Birkenstocks Bibliothek zu vermitteln, »welche sich für die Bibliothek des Erzherzogs schickten«, beginnt so: »Ich bitte Sie recht sehr mir die hinterlassenen Musikalien vom gnädigsten Herrn zu senden«. –

Wir lassen einen Brief an Breitkopf & Härtel22 folgen.

»Wien am 6ten May.

P. P. Fehler – Fehler – sie sind selbst ein einziger Fehler – da muß ich meinen Kopisten hinschicken, dort muß ich selbst hin, wenn ich will, daß meine Werke – nicht als bloße Fehler erscheinen – das Musik-Tribunal in L. bringt wie es scheint nicht einen einzigen ordentlichen Korrektor hervor, dabey schicken Sie noch ehe Sie die K. erhalten die Werke ab – wenigstens sollte man bey größeren Werken mit andern Stimmen doch die Täkte abzählen – aber das sieht man bei der Fantasie etc., wie es geschieht – sehn Sie in dem Klavier-Auszuge der Egmont-Ouvertüre fehlt ein ganzer Takt.

– Hier das Verzeichniß – der Fehler ()

Meinen heißesten Dank, daß Sie mich für eine so interessante Sache so sehr in Bewegung setzen. – Leben Sie wohl, ich hoffe Besserung – die Fantaisie ist schon fort, auch die Sonate geht morgen fort von hier. Fehlen Sie so viel Sie wollen, lassen Sie so viel fehlen wie Sie wollen – Sie sind bey mir doch hochgeschätzt, dies ist ja der Gebrauch bei den Menschen, daß man sie, weil sie nicht noch größere Fehler gemacht haben, schätzt.

Ihr ergebenster

Diener

Beethoven.

NB. Geben Sie acht, daß bei meiner Korrektur des Konzerts in der 1 ten Violinstimme im 1 ten Allo Seite 5 Zeile 7 1ter Tact

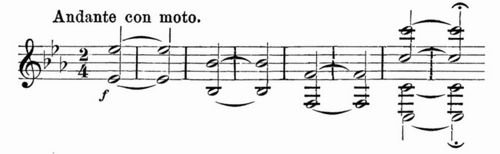

unter diese Noten  nicht aber umgekehrt unter die Violin-Noten gesetzt werde.«

nicht aber umgekehrt unter die Violin-Noten gesetzt werde.«

Um diese Zeit starb Gottfr. Chr. Härtels Frau, und Beethoven schrieb am 20. Mai (zuerst gedruckt bei La Mara, Musikerbriefe aus fünf Jahrhunderten II. S. 7):

»Ich nehme den wärmsten Antheil an dem gerechten Schmerz über den Tod ihrer Gattin; mich dünkt, durch diese beynahe jedem Ehegatten bevorstehende Trennung sollte man abgehalten werden, sich diesem Stande beyzugesellen – ihre Sonate23 ist auch auf dem Wege mit der Fantasie24, machen [263] sie den Titel25, wie ich ihn aufgeschrieben, Französisch und Deutsch, ja nicht Französisch allein – und so die übrigen überschriften26. – Sorgen sie für bessere Korrektur, auch klagt man über27 unbequemlichkeit des umdrehens. Der Unfug des Nachstichs soll hier in Wien wenigstens gehoben werden, indem ich einkommen werde, um Erhaltung eines privilegium, daß meine Werke in österreich nicht dörfen nachgestochen werden freylich müßten sie sich, solange die Börse mit ihrem Kursdominirt, zu einem geringeren Preiß für hier verstehen – für andere Länder oder Orte weiß ich freylich keinen Rath – ihre mir neuerdings geschickte Korrekturen sollen so bald als möglich, so bald ich sie habe, befördert werden – was das trio28 anbelangt, so hats ja noch Zeit – was sie von einer Oper sagen, wäre gewiß zu wünschen, auch würde die Direkzion sie gut bezahlen, freylich sind jetzt die Umstände schwierig, doch werde ich einmal, wenn sie mir schreiben, was der Dichter begehrt, mich deswegen anfragen; ich habe um Bücher nach Paris geschrieben, gelungene Melodramen, Komödien etc. (denn ich traue mir mit keinem hiesigen Dichter eine original oper zu schreiben), welche ich sodann bearbeiten lasse – o Armuth des Geistes – des Beutels! –

Ihr

Beethoven.«

Der Theater-Neubau in Pesth (vgl. S. 156f.) war im Jahre 1810 so weit vorgerückt, daß die Behörden ihre vorbereitenden Arrangements zu seiner förmlichen Eröffnung am Namenstage des Kaisers, den 4. Oktober 1811, zu treffen begannen, indem sie Heinrich von Collin aufforderten, ein geeignetes Drama über einen aus der ungarischen Geschichte genommenen Gegenstand für diese Gelegenheit zu schreiben. »Ein lyrisches Vorspiel und ein musikalisches Nachspiel sollten das Stück begleiten.« – »Die Furcht diese Arbeit in bestimmter Frist nicht liefern zu können und darin gestört zu werden, zwang Collin, diesen Auftrag dankbar abzulehnen«29. Nunmehr erging die Aufforderung an Kotzebue, welcher den Auftrag annahm und ihn mit einer für ihn charakteristischen Geschwindigkeit erledigte durch das Vorspiel »Ungerns erster Wohlthäter«, das Drama »Belas Flucht« und das Nachspiel »Die Ruinen von Athen«. Das letztere legt durch seinen Inhalt unabweislich den Gedanken nahe, daß der im Jahre 1779 auf Max Friedrichs Nationaltheater in Bonn aufgeführte »Blick in die Zukunft« Kotzebues Kenntnis nicht entgangen war. Da nun aber Kaiser Franz in dem Zeitraume von fünf Jahren [264] zweimal aus seiner Hauptstadt hatte fliehen müssen, so ist es nicht überraschend, daß »Bela's Flucht aus verschiedenen Rücksichten nicht gegeben werden konnte«, und ein Lokalschauspiel, »Die Erhebung von Pesth zur Königl. Freistadt« an dessen Stelle trat. Die beiden anderen Kotzebueschen Stücke wurden angenommen und Ende Juli 1811 an Beethoven geschickt30. Die Komposition der Musik zu denselben war das oben erwähnte Engagement und bildete natürlich seine Hauptbeschäftigung während dieses Sommers.

Hartl war damals von der Direktion der Hoftheater zurückgetreten, und Lobkowitz und Palffy waren wieder persönlich die Leiter der Theater »nächst dem Kärnthnerthor« und »an der Wien«. Da Beethoven gerade mit Kompositionen für die Bühne beschäftigt war, so war es sehr natürlich, daß auch der Plan einer neuen Opernkomposition wieder auflebte (vgl. auch S. 264 den Brief an Härtel vom 20. Mai). Er hatte auch ein Stück erhalten, das ihm gefiel: ein französisches Melodrama Les Ruines de Babylon. Der Übermittler war wie es scheint der preußische Baron Friedr. Johann von Drieberg, der viel bekannter ist durch seine dilettantischen Phantastereien über altgriechische Musik als durch seine Opern. Er war fünf Jahre in Paris gewesen, »wo er die Composition unter Spontini und wahrscheinlich auf kurze Zeit auch unter Cherubini studierte«, und hatte damals seit zwei Jahren seinen Aufenthalt in Wien genommen31. Auf dieses Projekt beziehen sich die folgenden Briefe (vgl. auch S. 275):

(An Drieberg, ohne Datum.)

»Mit Vergnügen werde ich ihre Kompositionen mein lieber D. durchsehen, und glauben Sie mich im Stande ihnen etwas darüber sagen zu können, so bin ich von Herzen dazu bereit.

Ihr ergebenster Diener

Beethoven.

Ihre französischen Bücher bringe ich ihnen in einigen Tagen – Treitschke hat schon les ruines.«

2.33

(An Treitschke.)

»6. Juni« (1811.)

»Haben Sie mein werther Treitschke das Buch gelesen und darf ich hoffen, daß Sie sich dazu bestimmen werden es zu bearbeiten? –

Antworten sie mir hierüber gefälligst, ich bin verhindert, selbst zu ihnen zu kommen, im Falle Sie das Buch schon gelesen, bitte ich mir's zurück zu senden, damit auch ich es vorher noch einmal ehe Sie es anfangen zu bearbeiten, durchlesen kann – ich bitte Sie überhaupt, wenn es ihr Wille ist, daß ich mich auf den Fittigen ihrer Poesie in die Lüfte erheben soll, dies so bald als möglich zu bewerkstelligen.

Ihr Ergebenster Diener

Ludwig van Beethoven.«

334.

(3. Juli 1811.)

»Mein lieber Treitschke!

Ich habe jetzt nun selbst die Uebersetzung von dem Melodram erhalten, nebst Anweisung von Palfi alles Nöthige mit Ihnen zu verabreden; nichts hält Sie jetzt auf, mir Ihr Versprechen zu halten; ich frage mich aber nun noch einmal bei ihnen an, ob Sie es auch wirklich halten wollen? damit ich weiß woran ich bin – ich habe zwar gehört, daß man dasselbe Stück in der Leopoldstadt ehemals35, und auf unseren deutschen Theatern als Stück gegeben habe, glaube aber daß dieses gar nichts macht, da es jetzt wenigstens nicht gegeben wird. Durchaus mit Recitation und Tänzen, glaube ich, würde am vortheilhaftesten sein, um so mehr da ich Siboni die Rolle des Giafar zutheilen möchte, und es besser wäre wenn er nur allein zu singen brauchte, weil er vielleicht gar nicht sprechen würde, das Uebrige mündlich.

Die Uebersetzung, die mir Graf Palfi geschickt, ist von Castelli für das Privil. Wiener Theater bearbeitet, und sie werden etwas davon brauchen können; doch ist dadurch allem Unfug gesteuert. Ich war einige Täge abwesend und dadurch haben Sie nichts von mir gehört. Sagen Sie mir nun gefälligst, ob Sie noch gesonnen sind dieses Sujet als Oper für mich zu bearbeiten? In Erwartung einer günstigen Antwort

Ihr sehr ergebener Diener

Beethoven.«

[266] 4.

(An Graf Ferdinand Palffy)36.

»Ihro Excellenz!

Wie ich höre will der Schauspieler Scholz das Melodram ›Les ruines de Babilone‹, welches ich als Oper schreiben wollte und Ihnen auch schon angekündigt habe zu seinem Benefice im Th. a. d. W. in einiger Zeit geben. Ich bin nicht im Stande dieses Gewebe zu durchschauen! ich vermuthe Sie wissen wohl nichts davon! Wie es immer sei, so können Sie überzeugt sein, daß als Melodram auf diesem Theater gegeben das Haus höchstens 5 oder 6mal voll sein werde, die Musik dazu ist schlecht elend – als Oper wird es ein bleibendes Werk werden und gewiß ohne Vergleich selbst merkantilisch vortheilhaftere Wirkungen für Ihr Theater hervorbringen. Es ist so schwer ein gutes Buch zu finden für eine Oper: ich habe seit etwelchen Wochen nicht weniger [?] als 12 u. m. dgl. zurückgegeben37. Ich habe selbst aus meinem Sack bezahlt und konnte doch nichts brauchbares erhalten, und nun soll wegen einem Benefice eines Schauspielers, für mich – und ich behaupte keck – auch für Ihr Theater ein Malefice entstehen? Ich hoffe von Ihrer bessern Einsicht, daß sie dem Schauspieler Scholz verbieten werden dieses Melodram zu geben, indem ich Ihnen meinen Vorsatz es als Oper zu schreiben, schon früher mitgetheilt habe. Ich war so froh dieses Sujet gefunden zu haben daß ich es selbst dem Erzherzog mitgetheilt habe und auch anderen Menschen von Geist und jeder hat es vortrefflich gefunden. Ich habe selbst schon an ausländische Zeitungen geschrieben es einrücken zu lassen, damit es andere nicht auch bearbeiten werden; und nun soll ich's widerrufen? und das aus so nichtigen Gründen?

Ich erwarte und bitte Sie um eine schnelle gefällige Antwort, damit ich wisse woran ich bin indem sonst zu viel Zeit verloren geht.

Ihro Excellenz

Ergebenster Diener

Ludwig van Beethoven.

Am 11. Juli 1811.« –

Aus dieser Zeit (6. Juni 1811) haben wir ein hübsches Briefchen an Haslinger, das Fr. Prelinger zuerst abgedruckt hat (Beeth.s Br. IV., S. 205):

»Lieber Freund, ich gab mir die Mühe bloß hiermit, um recht beziffern zu können und dereinst andere anzuführen. Was Fehler angeht, so brauchte ich wegen mir selbst dieses nie zu lernen, ich hatte von Kindheit an ein solch zartes Gefühl, daß ich das ausübte ohne zu wissen, daß es so sein müsse oder anders sein könne.«

[267] Jedenfall bezieht sich diese Äußerung auf Beethovens Generalbaßstudien. Nicht, um richtig schreiben zu lernen, sondern um richtig beziffern und andere richtig anleiten zu können, hatte er dieselben so gewissenhaft betrieben. Das Gefühl für Korrektheit des Satzes war ihm angeboren. Dazu stimmt, was er Hoffmeister über das obligate Akkompagnement schrieb (II S. 181): »ich kann gar nichts unobligates schreiben, weil ich schon mit einem obligaten Accompagnement auf die Welt gekommen bin«. –

»Wie man sagt«, schreibt der Korrespondent der A. M. Z. unter dem 8. Januar, »dürfte Hr. van Beethoven künftiges Frühjahr eine Reise unternehmen, um seine Gesundheit, welche seit einigen Jahren sehr angegriffen war, unter dem südlichen Himmel wieder herzustellen. Wer wünscht nicht mit uns aus ganzer Seele, daß durch diese Reise der Zweck erreicht werden möge?« Schon im vorigen Kapitel (S. 238) wurde mit diesem Gerüchte die Äußerung Beethovens in einem Briefe von 1814 in Verbindung gesetzt, daß er »einen Ruf nach Neapel« (nicht lange nach dem nach Westfalen) erhalten, aber nicht angenommen habe.

Eine Folge von Beethovens Krankheiten waren heftige und langanhaltende Kopfschmerzen; und es wurde von Malfatti38 schließlich für das beste erachtet, die Reise nach Italien aufzugeben und die Bäder von Teplitz zu versuchen. Beethoven entschloß sich, dies zu tun und als Freund [268] und Begleiter den jungen Oliva mit sich zu nehmen. Des letzteren Abreise dorthin liefert den bestimmten Beweis, daß die zweifellos zusammengehörigen beiden hier folgenden Briefe in dieses Jahr gehören, und nicht in das Jahr 1812, wie anderswo gedruckt ist (Grenzboten 1859, 18. Juni O. [Jahn]). Am 4. Juli 1812 war Beethoven unterwegs von Prag nach Teplitz.

(1.) »An Herr Grafen Franz

von Brunswick.

Wien am 16. Juni [1811.]

Tausend Dank, Freundchen, für Deinen Nektar – und wie soll ich Dir genug dafür danken, daß Du mit mir die Reise machen willst? Es wird sich schon in meinem tönenden Herzen für Dich finden. – Da ich nicht wünschte, daß Dir irgend etwas nicht ganz nach Deinem Sinne wäre, so muß ich Dir sagen, daß ich auf Verordnung meines Arztes volle 2 Monathe in T.39 zubringen muß, bis halben August könnte ich also nicht mit Dir gehen, Du müßtest dann die Reise allein oder was Du auch leicht finden wirst, wenn's Dir gefällt, mit Jemand Andern machen – ich erwarte hierüber Deinen freundschaftlichen Beschluß.

Glaubst Du, daß Dir das allein zurückreisen nicht anstehe, so handle ganz nach Deiner Gemächlichkeit, ich will nicht, so sehr lieb Du mir auch bist, und so sehr viel angenehmes auch aus dem Zusammensein mit Dir für mich entspringt, daß Dir daraus unangenehmes entstehe. Da Du ohnedem, wenn Du auch mitgehest, doch den halben August zurück mußt, so werde ich meinen Bedienten mitnehmen, der wirklich ein sehr ordentlicher braver Kerl ist. – Da es aber sein könnte, daß wir nicht in einem Hause zusammen sein könnten, so wirst Du wohl thun, den Deinigen mitzunehmen, wenn Du ihn brauchst; ich für meine Person, wenn ich nicht ein so unbehülflicher Sohn des Apollo wäre, möchte auf Reisen gar keinen mitnehmen.

Ich bitte Dich nur zu machen, daß Du spätestens den ersten, zweiten Juli hier bist, weils sonst zu spät für mich wird, und der Arzt jetzt schon grollt, daß ich es so lange anstehen lasse, obschon er es selbst findet, daß die Gesellschaft eines so guten, lieben Freundes auf mich wohl wirken würde. – Hast Du einen Wagen? – jetzt schreib' mir aber blitzschnell die Antwort, weil ich sobald ich weiß, ob Du noch mitgehn willst, um Wohnungen für uns schreibe, indem es sich dort sehr füllen soll – leb wohl, mein guter, lieber Freund, schreibe ja gleich Antwort und liebe

Deinen wahren Freund

Beethoven.«

(Aufschr.)

»Meine Wohnung im

Pasqualatischen Hause

auf der Mölkerbastei 1239 im 4ten Stock.«

[269] (2.) »An Herrn Grafen

Franz v. Brunswick.

Freund, Deine Absagung kann ich nicht annehmen; ich habe Oliva fortreisen lassen allein und zwar wegen Dir, ich muß Jemand Vertrauten an meiner Seite haben, soll mir das gemeine Leben nicht zur Last werden; ich erwarte Dich spätestens bis 12ten dieses Monats, auch meinetwegen bis 15ten dieses Monats doch ohne Widerrede.

Es ist allerhöchster Befehl. Dieser kann nicht ohne schwere Ahndung und Strafe verspottet werden, sondern es heißt ihm ohne alle Bedingung Folge leisten.

Hiemit gehabt Euch wohl, lieber Getreuer, den wir Gott bitten, in seine gnädige Obhut zu nehmen.

Gegeben Morgens gleich nach Aufstehen vom Kaf fetische.

Wien am 4ten Juli.

Beethoven.

Da ich nicht weiß, auf welche Art Du zu dem Portrait40 gekommen, so thust Du am besten, es mitzubringen, für die Freundschaft findet sich schon ein empfänglicher Künstler dasselbe zu verdoppeln.

[270] Wir erwarten sechsfach blitzschnell keine andere Antwort auf unsern allerhöchsten Befehl als | Ja | Ja | Ja |! geschwinde ÷ sonst kommt der Zorn bis nach Ofen.

Das übrige wegen der Zurückreise macht sich bald.«

Brunswik kam nicht, ließ aber, wie es scheint, auch Beethoven ohne weitere Antwort, so daß derselbe noch bis Ende Juli in Wien blieb und ihn vergebens erwartete. Das ergibt sich aus einem Billett an Zmeskall nach der Rückkehr von Teplitz (S. 284) und aus Beethovens Brief an Breitkopf & Härtel vom 23. August, nach dem er seit drei Wochen in Teplitz war. Er benutzte die Zeit bis Ende Juli, um noch für Thomson zu arbeiten.

Die Schwierigkeiten des Verkehrs mit England zufolge der Kontinentalsperre machen sich übrigens ähnlich wie in der Clementi-Korrespondenz auch in der Thomson-Korrespondenz bemerklich. Der Brief vom 20. Juli 1811 (s. Anhang I) beklagt es, daß die drei Exemplare der 53 schottischen Lieder (Beethoven gebraucht »schottisch« als Sammelname für die irischen, schottischen und walisischen Lieder), welche er an Thomson geschickt, nicht angekommen sind, und daß er dieselben nach teilweise noch vorhandenen Skizzen noch einmal so gut wie neu habe komponieren müssen41. Erst am 19. Februar 1813 hat er die Gewißheit, daß die Lieder (nunmehr 62) wirklich angekommen sind. Keinesfalls kann man aus dem Brief herauslesen, daß es sich um 62 neue handelt, die zu den 53 des Briefes vom 17. Juli hinzukommen. Andernfalls wäre auch sicher dem neuen Briefe wie dem vom 17. Juli 1810 eine Angabe der Summe beigefügt, welche Beethoven von Fries dafür erhoben hätte. Er normiert aber nur Preise für andere Kompositionen und verheißt fünf weitere Chansons in etwa 8 Tagen. Übrigens sei darauf hingewiesen, wie sich Beethoven in dem Briefe vom 29. Februar 1812 gegen eine Vergleichung mit Leopold Kozeluch wehrt (der das Stück für 2 Dukaten liefert, während Beethoven versucht, den Preis von 3 auf 4 Dukaten zu erhöhen). Ironisch beglückwünscht er die englischen und schottischen Verleger, die an Koželuchs Musik Geschmack finden: »Mais, je m'estime encore une fois [271] plus supérieur en ce genre que Monsieur Kozeluch (:Miserabilis:)«. Zu der ihm von Thomson angetragenen Komposition eines Gedichtes; The Battle of the Baltic42 erklärte Beethoven sich bereit, wenn der Text nicht beleidigend für die Dänen sei; andernfalls könne er sich damit nicht befassen. Schließlich versichert er, gern die Komposition eines Oratoriums übernehmen zu wollen, »si le texte en sera noble et distingué et si l'honoraire de 600 Ducats en or vous conviendra«.

Der Schauplatz der Biographie wird nun für kurze Zeit Teplitz, wo Beethoven etwa am 1. August oder etwas früher eintraf. Die ersten drei Wochen des Aufenthalts widmete Beethoven der Aufbesserung seiner Gesundheit und beschränkte seine Arbeiten auf Erledigung einiger Korrekturen, über welche uns ein Brief an Breitkopf & Härtel unterrichtet (zuerst gedruckt bei La Mara, Musikerbriefe aus fünf JahrhundertenH., S. 8):

»Töplitz am 23. August 1811.

Indem ich hier mein Heil seit 3 Wochen versuche, empfange ich ihren Brief am 2ten August.? Er mag in Wien eine Weile gelegen haben; ich hatte die revidirung des Oratoriums und der Lieder eben unternommen, und in einigen Tägen erhalten sie beydes. – Hier und da muß der text bleiben, wie er ursprünglich ist, ich weiß, der >text ist äußerst schlecht, aber hat man auch sich einmal aus einem schlechten text ein Ganzes gedacht, so ist es schwer durch einzelne Aenderungen zu vermeiden, daß eben dieses nicht gestört werde, und ist nun gar ein Wort allein, worin manchmal große Bedeutung gelegt, so muß es schon bleiben und ein [schlechter] autor ist dieses, der nicht so viel Gutes als möglich auch aus einem schlechten text zu machen weiß oder sucht, und ist dieses der Fall, so werden wenige43 Aenderungen das44 Ganze gewiß nicht beßer machen – einige habe ich gelassen, da sie wirklich Verbesserungen sind. –

Leben sie wohl und laßen sie mich bald etwas von ihnen hören. Oliva ist hier, und soll ihnen schreiben. Die gute Aufnahme von Mozarts Don Juan macht mir so viel Freude als sei es mein eigenes Werk. Obschon ich vorurtheilsfreie Italiener Genug kenne, die dem Deutschen Gerechtigkeit widerfahren laßen, so liegt wohl mehr in dem45 Zurückbleiben und Gemächlichkeit der italienischen Musiker, wenn die Nation selbst hierin nachsteht; aber genug italienische Liebhaber der Musik lernte ich kennen, die unsere Musik ihrem paisiello+ etc. vorgezogen.

Ihr ergebenster Diener

Ludwig van Beethoven.«

+ich ließ ihm mehr Gerechtigkeit widerfahren als seinen eigenen Landsleuten.

[272] Eine Reihe neuer Namen wächst nun dem Bekanntenkreise Beethovens zu. Der berühmte Tonkünstler wurde natürlich schnell ein Gegenstand des Interesses der in dem Weltbadeorte anwesenden Männer und Frauen höherer Bildung.

Varnhagen von Ense, damals ein junger Mann von 25 Jahren und Leutnant in österreichischen Diensten, kam in diesem Sommer aus Prag nach Teplitz, um mit »der Göttin seines Herzens, seiner höchsten Wonne«, mit Rahel Levin einige Wochen daselbst zuzubringen. Wer eine Reihe lebendiger Schilderungen der damaligen Gesellschaft an jenem Orte sucht, insbesondere ein Bild des Verkehrs in den Kreisen der höheren Aristokratie, welche er, ein junger Mann, der seinen Weg in der Welt machen wollte, ebenso natürlich aufsuchte, als sie Beethoven damals eifrig vermied, der wird die Befriedigung seines Verlangens in Varnhagens Denkwürdigkeiten finden. In seinen Schilderungen finden wir Beethoven nach seinem Briefe an Thomson zum ersten Male wieder als einsamen Wanderer in dem Schloßgarten zu Teplitz; da ihn Brunswik nicht hatte begleiten können oder wollen und Oliva bereits Anfang Juli vorausgefahren war, war er allein dorthin gereist.

Wir lassen Varnhagen selbst sprechen46. »Der Kapellmeister Himmel, dieser wüste Sonderling, der fast nur noch zwischen behaglichem Champagnerrausch und trostloser Nüchternheit lebte, ließ uns im Golzischen Hause und bei Clary's, wie auch später in einem Konzert, sein Fortepianospiel hören, das auch heute noch, nach dem Urtheil der Kenner, in den neueren großen Fortschritten dieser Kunstübung keineswegs verdunkelt sein würde... Doch in derselben Zeit war ich mit einem Musiker bekannt geworden, gegen welchen mir jener ganz in den Schatten trat. Es war Beethoven, dessen Anwesenheit wir schon lange wußten, aber niemand hatte ihn noch gesehen. Seine Harthörigkeit machte ihn menschenscheu und seine Eigenheiten, die sich in der Absonderung nur immer schroffer ausbildeten, erschwerten und kürzten bald wieder den wenigen Umgang, auf den ihn der Zufall etwa stoßen ließ. Er hatte aber im Schloßgarten auf seinen einsamen Streifereien einigemal Rahel gesehen, und ihr Gesichtsausdruck, der ihn an ähnliche, ihm werthe Züge erinnerte, war ihm aufgefallen. Ein liebenswürdiger junger Mann, Namens Oliva, der ihn als treuer Freund begleitete, vermittelte leicht die Bekanntschaft. Was Beethoven den dringendsten Bitten hartnäckig versagte, was in [273] einem schrecklichen Falle, als in Wien ein Fürst ihn zwingen, körperlich zwingen wollte, seinen Gästen vorzuspielen, ihm keine Gewalt abtrozen gekonnt, das gewährte er jetzt gern und reichlich, er setzte sich zum Fortepiano und spielte seine noch unbekannten neuesten Sachen oder erging sich in freien Phantasien. Mich sprach der Mensch in ihm noch weit stärker an, als der Künstler, und da zwischen Oliva und mir bald enge Freundschaft entstand, so war ich auch mit Beethoven täglich zusammen, und gewann zu ihm noch nähere Beziehung durch die von ihm begierig angefaßte Aussicht, daß ich ihm Texte zur dramatischen Komposition liefern oder verbessern könnte. Daß Beethoven ein heftiger Franzosenhasser und Deutschgesinnter war, ist bekannt, und auch in dieser Richtung standen wir gut zusammen.«

Eine lebensvolle Ergänzung dieses Berichtes gibt ein Brief Varnhagens an seinen Regimentskommandeur Graf (1818 Fürst) Bentheim vom 4. September 1811 aus Teplitz47:

»Beethovens Bekanntschaft habe ich gemacht, der wilde Mann war gegen mich sehr freundlich und mild sprach mancherlei sehr Treffendes und will gar für die Robert48 einen Nachmittagspielen, nur soll es geheim bleiben. Der sonderbare Mann lebt ganz in seiner Kunst, ist sehr fleißig und um anderes unbekümmert. Sie können es sich desto höher anrechnen, daß er mit wahrer Freundlichkeit Sie grüßen und sich dringend wegen seines damaligen Vergessens entschuldigen läßt, aber solcherlei kann ihm wohl öfter begegnen. Er komponirt eine Oper für das Ofener Theater, wozu Kotzebue den Text geschrieben49. Wegen der Robert ist mir seine Bekanntschaft doppelt und dreifach lieb.«

Nachdem er an einer adern Stelle der »Denkwürdigkeiten« in warmen Ausdrücken von zwei anderen, Franzosenhassern, Fichte und Friedr. Ang., Wolf, gesprochen, fügt Varnhagen hinzu: »Der Dichter Tiedge, welcher mit der Gräfin, on der Recke kam, war in politischer Hinsicht unser eifriger Bundesgenosse, wie auch die Gräfin selber, während wir das ästhetische Treiben Beider in keiner Weise gelten ließen.« »Tiedge« sagt er anderswo, »war ein Franzosenhasser wie irgend einer«; [274] eines Tages »sagte er zu mir und Beethoven das kräftige Wort über Napoleon: Sie können ja den Menschen gar nicht sehen, wegen des Glückes, das vor ihm steht!«

Auch mit Tiedge und der Gräfin von der Reche trat Beethoven in ein freundschaftliches Verhältnis.

»Gegen die Mitte des Septembers«, schließt Varnhagen, »reiste Rahel nach Dresden, wo Marwitz sie erwartete und bald darauf nach Berlin zurück. Ich begleitete sie bis Mariaschein. Der Abschied brach mir das Herz, nur die gewisse Zuversicht, alles zu einem dauernden Wiedersehen zu lenken, gab mir den Muth, diese Trennung zu ertragen. Die Theilnahme des guten Oliva, des braven Beethoven half mir über die nächsten Tage hinweg, dann war auch meine Zeit um, und ich kehrte zu dem Regimente nach Prag zurück.« An einer anderen Stelle erwähnt er den Empfang eines Briefes von Rahel aus Dresden vom 16. September 1811, welcher so endet: »Grüße ja Beethoven und unseren liebsten Oliva! B'hüt ihn Gott!«50

Am 18. September schreibt er an Rahel51: »nur Oliva konnte ich längere Zeit um mich leiden; er nahm gütig Theil an mir, aber er selbst war von heftigen Auftritten, die er mit Beethoven gehabt, tief erfüllt.«

Der Briefwechsel Varnhagens mit Rahel und die »Denkwürdigkeiten« geben uns auch Kunde, daß Varnhagen für Beethoven »einen Operntext bearbeiten und einen, den er schon hatte, verbessern sollte« (Jacobs a.a.O.; Denkwürdigkeiten II2, S. 351). An Rahel schreibt Varnhagen am 18. September darüber (Briefwechsel II., 148):

»Vielleicht übersetz' ich ein französisches Stück für Beethoven in eine Oper, der andere Text könnte doch erst späterhin geschrieben werden, jener bietet aber schon alle scenische Ordnung an; es heißt ›Giafar‹52 und könnte vielleicht 8–10 Dukaten bringen. Oliva reist in einigen Tagen nach Wien. Er grüßt Dich von Herzen. Beethoven hat sich noch sehr an mich angeschlossen... Oliva liest neben mir in Goethes neuem Buche über Hackert, das ich in der Buchhandlung geborgt... Ich soll Dich tausendmal von Oliva grüßen, er liebt Dich innig.«

[275] Rahel schreibt am 23. September (Briefw. II. 151):

»Grüß mir den armen Beethoven... wieso hält er aber soviel an mir? Den Plan der Oper will ich durchsehen, er soll ihn mir nur schicken; und aufrichtig will ich sein, ich kann gar nicht anders.«

Aber schon allzubald gerät der Plan mit der Oper ins Wanken (7. Oktober an Rahel): »Wenn Oliva nichts wegen der Oper für Beethoven schreibt«. (24. Oktober): »Von Beethoven und Oliva hör' und seh' ich nichts, der letztere muß die Oper, die ich aus einem französischen Melodrama machen sollte und ein anderer53 unglücklich angefangen hatte, nicht herausbekommen können«. (8. Dezember): »Von Beethoven und Oliva höre ich kein Sterbenswort; ich hatte gerechnet, eine oder zwei Opern diesen Winter zu schreiben, für einiges Geld, das scheint aber fehlzuschlagen.« Erst am 7. März 1812 erhielt Varnhagen einen weiterhin zu erwähnenden Brief von Oliva, der aber kein Wort mehr über das Opernprojekt verlauten läßt.

In die Zeit gleich nach der Ankunft in Teplitz 1811 gehört zweifellos der Bd. II2, S. 255 erwähnte nicht erhaltene Brief Beethovens an Dr. G. L. Grosheim, der berichtet, daß Beethoven Seumes Grab besucht hat. Seume war am 13. Juni 1810 zu Teplitz gestorben, wo Tiedge, Elise von der Recke, Ch. A. H. Clodius und andere kunstsinnige Freunde sich in rührender Weise seiner annahmen. Einen Brief von Elise von der Recke an Henriette Ludwig in Leipzig vom 15. Juni 1810, der ausführlich über Seumes Tod berichtet, mit einem Postskriptum von Clodius veröffentlichte erstmalig Dr. Martin Seydel am 13. Juni 1910 im Leipziger Tageblatt. Daß sich Beethoven an Seumes Grab unter dessen Verehrer gestellt hat, dürfen wir wohl so auffassen, daß Tiedge und die Gräfin von der Recke ihn persönlich an Seumes Grab geführt haben.

Es weilten aber damals in Teplitz noch andere von Varnhagen nicht erwähnte Gäste, mit welchen Beethoven in mehr oder weniger herzliche und intime Beziehungen trat. Einer derselben war der Schauspieler Ludwig Löwe, der gerade damals für das Theater in Prag engagiert war. An seinen Namen knüpft sich folgende Episode.

Löwe stand in einem ehrbaren Liebesverhältnisse mit Therese, der Tochter des Teplitzer Wirts »zum Stern«. Er »kam deshalb immer erst, wenn die andern Gäste fort waren; Beethoven kam, da er schon schwerhörig und melancholisch war, deshalb später, um niemand zu [276] treffen54. – Der Wirt, der Vater des Mädchens, entdeckte das Verhältnis, stellte Löwe zur Rede und dieser blieb freiwillig aus, um das Mädchen zu schonen, welches er sehr liebte. Nach einiger Zeit begegnete er Beethoven im Augarten, und dieser, welcher ihm immer sehr zugetan gewesen, fragte ihn, warum er nicht mehr zum Stern komme? – Dieser vertraute ihm sein Mißgeschick. Löwe bittet nun den Herrn Kapellmeister, ob er ihm nicht ein Briefchen an Therese besorgen wolle? Beethoven sagte ihm dies nicht nur freundlich zu, sondern erbot sich auch die Rückantwort zu besorgen und bestellte nun fortwährend die Korrespondenz«. Löwe wußte nicht, wann Beethoven abreiste; er selbst ging in sein Engagement nach Prag. »Die Liebenden gelobten sich Treue, doch wenige Wochen später erhielt Löwe die Nachricht von dem Tode seiner Therese.« –

Wichtiger ist die Bekanntschaft mit einem andern Teplitzer Badegaste von 1811, nämlich dem K. k. Gubernialrat und steiermärkischen Kammerprokurator Joseph Ritter von Varena aus Graz. Derselbe stand mit dem uns als Freund Gleichensteins und dadurch auch Beethovens bekannten Professor Julius Schneller (vgl. Bd. II2, 557) an der Spitze der Veranstaltungen in Graz, welche seit 1811 den durch das Finanzpatent in arge Not und Bedrängnis gekommenen Armen- und Wohltätigkeitsanstalten Beistand zu bringen bestimmt waren55. Schon in der Akademie zu Ehren Schnellers am 25. Juli 1811 war Beethovens Pastoralsymphonie eine Hauptnummer, deren Zugkraft die Wiederholung in der Wohltätigkeitsakademie Schnellers am 8. September 1811 veranlaßte. Dieselbe brachte zum Besten des Konvikts und Spitals der Elisabethinerinnen 7000 Gulden ein (laut Bericht Schnellers an Karoline Pichler; s. Schnellers Schriften Bd. I, 267; nach amtlichem Bericht 6130 Fl. 30 Kr.). Für eine weitere Wohltätigkeitsakademie am 22. Dezember 1811 erlangte bereits Varenas Bekanntschaft mit Beethoven Bedeutung, da Beethoven zu derselben die Partituren mehrerer kürzlich erschienenen Werke als Geschenk beisteuerte, darunter die der Chorphantasie, für welche er Marie Pachler-Koschak als Spielerin empfahl (F. Pachler, »Beethoven und M. Koschak« S. 19; den Brief Beethovens lassen wir weitherhin [S. 306] [277] folgen). Dieselbe feierte damit einen großen Triumph, der fast vereitelt worden wäre durch einen böswilligen Streich, nämlich die Herausnahme sämtlicher Hämmerchen des C-Dur-Akkords aus der Mechanik nach der vermutlich letzten Probe (F. Pachler a.a.O. S. 10). Das Konzert brachte wieder über 5000 Gulden ein. Mit welcher Wärme sich Beethoven weiterhin an ähnlichen Veranstaltungen der Grazer Freunde beteiligte, wird an seiner Stelle zu berichten sein. –

In dem »Namenverzeichnis der Personen, welche in den ersten 50 Jahren der Singakademie angehört haben«, nämlich der Akademie Faschs in Berlin, befinden sich: Frau Sebald, geb. Schwadtke, Alt, 1791; Frau (Amalie) Krause, geb. Sebald, Justizrätin, Sopran, 1801; Frau (Auguste) Ritschl, geb. Sebald, Bischofin, Sopran, 1802; und in den jährlichen Verzeichnissen der Solosänger (bei ihrem ersten Auftreten) 1794 Mad. Sebald, 1803 Dem. Sebald, 1804 Dem. Sebald I. und II, von denen die jüngere56, Amalie, »eine bezaubernd schöne Singstimme« besaß.

Karl Maria von Weber war 1812 in Berlin. Sein Sohn teilt die Namen vieler seiner dortigen Freunde aus jener Zeit mit und fügt hinzu57: »Alle diese ihm werth gewordenen Personen blieben jedoch seinem Herzen ferner als zwei Wesen, deren Freundschaft und Neigung sein Leben in Berlin mit dem ganzen Zauber der Liebe in verschiedener Form durchleuchtete. Es war dies zunächst der später so berühmt gewordene Zoologe Heinrich Lichtenstein.... Die zweite Individualität war die jüngste von zwei liebenswürdigen, hochmusikalischen Schwestern, Auguste und Amalie Sebald. Für letzteres, durch geistige und körperliche Vorzüge gleich ausgezeichnete weibliche Wesen faßte Weber eine warme und tiefe, vermöge der Tugenden der Dame, sehr veredelnde Neigung.«

Wie Weber 1812, so Beethoven 1811. Amalie Sebald war mit der Gräfin von der Recke nach Teplitz gekommen, und Beethoven wurde von ihren Reizen ergriffen und unwiderstehlich gefesselt. Beethoven schrieb ihr folgende Zeilen auf ein Erinnerungsblatt:

»Ludwig van Beethoven

den Sie, wenn Sie auch wollten

doch nicht vergessen sollten.

Töpliz am 8ten August 1811.«

[278] Ob dieses Blatt überhaupt im Jahre 1811 geschrieben, ist allerdings fraglich. Nach Mitteilung Th. von Frimmels (in den Bemerkungen [als MS. gedruckt] zu Kalischers Ges. – Ausgabe der Briefe Beethovens S. 19) schrieb die Empfängerin auf das im Besitz von Rud. Brockhaus erhaltene Blättchen: »Dies fand ich im Jahre 1812 (!) auf meinem Tisch als Anmeldung«. Vielleicht ist der 8. August 1811 das Datum der ersten Bekanntschaft oder aber das der damaligen Abreise Amaliens mit Frau v. d. Recke und Tiedge. Am 8. August 1812 war Beethoven nicht in Teplitz, sondern in Franzensbrunn. Weiter orientiert uns der folgende Brief:

»An Herrn von Tiedge in Dresden,

abzugeben bei der Gräfin Elise von der Recke.

Töplitz am 6ten September 1811.

Jeden Tag schwebte mir immer folgender Brief an Sie, Sie, Sie58, immer vor; nur zwei Worte verlangte ich beim Abschiede, aber auch nicht ein einziges gutes Wort erhielt ich; die Gräfin läßt mir einen weiblichen Händedruck bieten; das ist denn doch noch was, was sich hören läßt, dafür küsse ich ihr in Gedanken die Hände, der Dichter aber ist stumm. Von der Amalie weiß ich wenigstens, daß sie lebe. – Täglich putze ich mich selbst aus, daß ich Sie nicht früher in Töplitz kennen gelernt. Es ist abscheulich so kurz das Gute zu erkennen und sogleich wieder zu verlieren. Nichts ist unleidlicher als sich selbst seine eigenen Fehler vorwerfen zu müssen. Ich sage Ihnen, daß ich nun noch wohl bis zu Ende dieses Monathes hier bleiben werde; schreiben Sie mir nur, wie lange Sie noch in Dresden verweilen; ich hätte wohl Lust einen Sprung zu der Sachsenhauptstadt zu machen; den nemlichen Tag, an dem Sie von hier reisten, erhielt ich einen Brief von meinem gnädigen musikalischen59 Ertzherzoge, daß er nicht lange in Mähren verweile und es mir überlassen sei, ob ich kommen wolle oder nicht; so was habe ich so ganz nach dem Besten meines Willens und Wollens ausgelegt, und so sehen Sie mich noch hier in den Mauern, wo ich so schwer gegen Sie und mich gesündigt; ich tröste mich noch, wenn Sie es auch Sünde nennen, so bin ich doch ein richtiger Sünder und nicht ganz ein armer. – Heute hat sich mein Zimmergesellschafter60 verlohren, ich konnte eben nicht auf ihn pochen; doch vermiß ich ihn in der Einsamkeit hier wenigstens Abends und zu Mittage, wo ich das was nun einmal das menschliche Thier zu sich nehmen muß, um das Geistige hervorzubringen, gerne in einiger Gesellschaft zu mir nehme: – nun leben Sie so wohl als es nur immer die arme Menschlichkeit kann, der Gräfin einen recht zärtlichen und doch ehrfurchtsvollen Händedruck, [279] der Amalie einen recht feurigen Kuß, wenn uns Niemand sieht, und wir zwei umarmen uns wie Männer, die sich lieben und ehren dürfen; ich erwarte wenigstens ein Wort ohne Zurückhaltung, und dafür bin ich ein Mann.

Beethoven.«

Der hier ausgedrückte Wunsch, seine neuen Freunde in Dresden zu besuchen, konnte, wiewohl er durch eine Einladung, der Aufführung einer Musik von I. G. Naumann (gest. 1801) beizuwohnen, noch verstärkt wurde, dennoch nicht befriedigt werden, da die Notwendigkeit drängte, die zur Eröffnung des Theaters zu Pest bestimmte Musik fertigzustellen und abzusenden. Auch ermahnte die erwähnte Mitteilung des Erzherzogs zur beschleunigten Rückkehr nach Wien. Der Termin der Abreise von Teplitz läßt sich durch mehrere kurz nach der Ankunft in Wien geschriebene Briefe ziemlich genau feststellen; zunächst durch einen Brief an Breitkopf & Härtel, der uns auch sonst (bezüglich des Erzherzogs) wichtige Aufschlüsse gibt und deshalb ganz hier Platz finden muß (zuerst bekannt geworden durch den S. 40 erwähnten Manuskript-Druck; hier aufs neue verglichen mit dem Original im Besitz der Firma):

»Wien 9ten 8ber 1811.

Von hier aus tausend Entschuldigungen und tausend Dank für ihre angenehme Einladung nach Leipzig, sehr wehe that es mir meinem inneren Triebe dahin und in die Umliegenden Gegenden nicht folgen zu können aber dieses mal war zu thun an allen Ecken, der ungarische Landtag ist, man spricht schon vorher davon daß der Erzherzog primas von Ungarn werden soll und das Bischofthum Ollmütz zurücklassen; ich selbst trage mich Seiner Kaiserl. Hoheit an, die alsprimas von Ungarn nicht weniger als 3 Millionen Einkünfte haben würden, eine Million für mich jährlich rein durchzubringen (versteht sich alle Musikalischen guten Geister, die ich dadurch in Bewegung für mich setzen wollte); in Tepliz erhalte ich keine weiteren Nachrichten indem man von meinem Plane weiter zu gehen nichts wußte, ich glaube also bey meiner Reise die ich vorhabe, bey meiner Anhänglichkeit die ich für ihn hege zuletzt obschon nicht ohne manchen Unwillen doch der letzteren nachgeben zu müssen um so mehr, da man bey Festlichkeiten meiner brauchte, also nachdem das pro61 erwählt, flugs nach Wien, und das erste Donnerwort was ich höre ist, daß dem gnädigsten Herrn auf einmal alles Pfaffthum und Pfaffthun verschwunden ist und also die ganze Sache nichts seyn wird. –

General soll er werden was man gar bald (sie wissen versteht), und ich general-Quartiermeister bei der Bataille, die ich aber nicht verlieren will – Was sagen sie dazu?

ein anderes Ereigniß waren noch die Ungarn für mich, indem in meinen Wagen steige nach Teplitz zu reisen erhalte ich ein Paket von Ofen, mit dem [280] ersuchen zu der pesther Eröfnung des Neuen Theaters etwas zu schreiben; nachdem ich 3 Wochen in T. zugebracht, mich leidlich befand, setze ich trotz dem Verboth meines Arztes mich hin, um den Schnurrbärten, die mir von Herzen gut sind, zu helfen, schicke am 13ten September mein paket dorthin ab, in der Mey nung, daß den 1ten 8ber diese Sache vor sich gehen solle, derweil verzieht sich die ganze Sache nun noch über einen ganzen Monath62, den Brief, worin mir dieses angedeutet werden sollte, erhalte ich durch Mißverständnisse erst hier, und doch bestimmte mich doch auch dieses Theaterereigniß wieder nach Wien zu gehen. – Unterdessen aufgeschoben ist nicht aufgehoben, ich habe daß Reisen gekostet und es hat mir sehr wohl gethan63, jetzt möchte ich schon wieder fort von hier – eben erhalte ich das Lebewohl etc. ich sehe daß sie doch auch andere E. mit französischem Titel, warum denn, lebe wohl ist was ganz anderes als les adieux, das erstere sagt man nur einem herzlich allein, das andere einer ganzen Versammlung, ganzen Städten – da sie mich so schändlich recensiren lassen, so sollen sie auch herhalten, viel weniger Platen hätten sie auch gebraucht, und das so sehr jetzt erschwerte Umkehren wäre dadurch erleichtert worden, damit Basta – Wie komme aber ums himmelswillen zu der Dedikation meiner Fantasie mit Orchester an den König von Baiern? antworten sie doch sogleich hierüber, wenn sie mir dadurch ein Ehrenvolles Geschenk bereiten wollten, so will ich ihnen dafür danken, fast ist mir so etwas gar nicht recht, haben sie es vieleicht selbst dedicirt, wie hängt dieses zusammen, Ungefragt darf man Königen nicht einmal etwas widmen – Dem Erzherzog war auch das Lebewohl nicht gewidmet, warum nicht die Jahrzahl, Tag und datum, wie ichs geschrieben abgedruckt, künftig werden sie schriftlich geben, alle Überschriften64 unverändert, wie ich sie hingesetzt, beizubehalten – das oratorium lassen sie wie überhaupt alles recensiren durch wen sie wollen, Es ist mir leid ihnen nur ein Wort über die elende R. geschrieben zu haben, wer kann nach solchen R. sagen, wenn er sieht, wie die elendesten Sudler in die Höhr von eben solchen elenden R. gehoben werden, und wie sie überhaupt am unglimpflichsten mit Kunstwerken umgehen und durch ihre Ungeschicklichkeit auch müssen, wofür sie nicht gleich den gewöhnlichen Maßstab, wie der Schuster seinen Leisten, finden – ist etwas bei dem orator. zu berücksichtigen so ist es, daß es mein erstes und frühes Werk in der Art war, in 14 Tägen zwischen ollem möglichen tumult und andern unangenehmen ängstigenden Lebensereignissen (mein Bruder hatte eben eine Todeskrankheit) geschrieben wurde65. –

Rochlitz hat, wenn mir recht ist, schon noch ehe es ihnen zum Stechen gegeben nicht günstig von dem Chor der Jünger ›Wir haben ihn gesehen‹ [281] (in C dur) gesprochen66, er nannte ihn komisch, eine Empfindung, die hier wenigstens Niemand im publikum darüber zeigte, da doch unter meinen Freunden auch Kritiker sind; daß ich wohl jetzt ganz anders ein oratorium schreibe als damals das ist gewiß – und nunrecensirt so lange ihr wollt, ich wünsche euch viel Vergnügen, wenns einen auch ein wenig wie ein Mückenstich packt, so ists ja gleich vorbey und ist der Stich vorbey, dann macht's einem einen ganz hübschen Spaßre-re-re-re-re cen-cen-si-si-si-si-sirt-sirtsirt – – Nicht bis in alle Ewigkeit, das könnt ihr nicht. hiermit Gott befohlen –

In dem oratorium war eine Stelle wo die Horn sollten im Stich auf zwei Linien gebracht werden, nemlich das 2te Horn hat Baßschlüssel das erste aber Violin, leicht wird ihr Korrektor diese Stelle finden, muß doch jeder Mensch mehr als einen Schlüssel haben, wenn er auch nichts zu und aufschließt. – einen Brief an Kotzebue werde ich ihnen schicken, und bitten, daß sie ihn an seinen Aufenthaltsort befördern; – auch wird jemand von Berlin aus, dem ich das Briefporto ersparen m67 seine Briefe an sie abschicken, daß sie mir dieselben dann hieher wieder gütigst befördern, nicht wahr sie nehmen mir schon so etwas nicht übel, was das Porto ausmacht, werde ich ihnen nach jedesmaliger Anzeige gleich abtragen – der Himmel erhalte sie nun, ich hoffe sie bald zu sehen, zu sprechen, sie sehen daraus meinen festen Vorsatz zu reisen – den sächsischen und besonders den Leipziger Liebhabern alles schöne für ihr Wohlwollen für mich, wovon ich manches gehört, so auch vielen Dank den Musikkünstlern, von deren gutem Eifer für mich ich auch gehört.

ihr

Ludwig van Beethoven.«

(auf einem beigelegten Zettel)

»Wann erscheint die Messe? – – der Egmont? Schicken sie doch die ganze Partitur meinetwegen abgeschrieben auf meine Kosten (die Partitur h. d.) an Göthe, wie kann ein deutscher erster Verleger gegen den ersten deutschen Dichter so unhöfflich, so grob sein? also geschwinde die Partitur nach Weimar.

Was die Messe, so könnte die Dedikation verändert werden, das Frauenzimmer ist jetzt geheiratet68 und müßte der Name so verändert werden, sie kann also unterbleiben, schreiben sie mir nur, wann sie sie herausgeben und dann wird sich schon der Heilige für dieses Werk finden –«.

Zwei Tage später schrieb er an Elise von der Recke und Tiedge den folgenden Entschuldigungsbrief für seine plötzliche Abreise:69

[282] »Für Elise von der Recke.

Wien am 11. Weinmonat 1811.

So fromm ich auch bin, so kam doch ihre fromme Einladung zu den Naumannischen Kirchenmusiken zu spät, und ich mußte – ein Sündiger bleiben, der Sie so lange versäumte, so spät einhohlte, und dann wieder doch nur versäumen mußte. – Der Himmel waltet über das Geschick des Mensch- und Unmenschen und so wird auch er mich dem Bessern entgegenführen, wenn auch jetzt nicht, doch einmal wieder, wozu ich Sie geehrte edle Freundin zähle. –

Ihre Gedichte las ich und fand darin den Abdruck Ihres Gefühles und Ihres geistigen Wesens; nächstens erhalten Sie eins davon mit meinen ohnmächtigen Tönen – Leben Sie wohl, halten Sie etwas auf mich, ich wünsche es sehr, edle Freundin

Ihr Freund

Beethoven.«

Auf der anderen Seite desselben Blattes standen folgende Zeilen:

»An Tiedge.

Du kamst mir mit dem Bundeswort Du mein Tiedge entgegen, so sey's, so kurz unsere Zusammenkunft war, so fanden wir uns bald aus, und nichts war ja mehr fremd unter uns – wie wehe empfand ich's Dich und auch andere nicht sehen zu können, euern Brief erhielt ich Sonnabends Abends, Montags mußte ein Packet Musik befördert werden, ich war außer mir vor Schmerz, daß ich mit Alcibiades sagen mußte, so hat der Mensch keinen Willen, und nun, nachdem ich mir das Beste die Zusammenkunft mit euch versäumt hatte, der Schnurrbärte der Ungarn wegen, dauert nun doch die ganze Geschichte noch einen Monath, ehe dieses Kotzebuesche-Beethovische Product aufgeführt wird, wie ärgerlich bin ich, dabei will der Erzherzog auf einmal nicht Pfaffe werden, alles sieht daher anders aus bei meinem jetzigen Hiersein als zuvor, sollte man sich wohl durch etwas anderes Menschliches bestimmen lassen.«

Wenn wir auf die gewohnheitsmäßige ungenaue Datierung bei Beethoven Rücksicht nehmen, so ergibt sich aus dem Briefe an Breitkopf und Härtel vom 8. Oktober 1811 (dessen Inhalt sich mit dem an Tiedge deckt), daß Beethoven am Montag 16. September die binnen einem Monat ausgeführten Kompositionen (die Musiken zu den Ruinen von Athen und zu König Stephan) nach Pesth abgesandt hatte und darauf so fort, ohne sich zu verabschieden, abgereist war. Aus Varnhagens »Denkwürdigkeiten« (II2 352) erfahren wir: »Beethoven, der von Teplitz in Begleitung seines und meines Freundes Oliva nach Wien zurückreiste, hielt sich in Prag nicht lange auf«, und aus dem Briefwechsel mit Rahel (II. 154), daß Oliva schon am 23. September nach Wien weitergereist war, aber ohne Beethoven, der einen weiten Umweg machte, um Lichnowsky zu besuchen. Letzteres geht aus Jahns Aufzeichnungen hervor, [283] welche darüber folgendes enthalten: »Im J. 1811 war B. beim Fürsten Lichnowsky auf seinem Gute Grätz bei Troppau. In Troppau wurde die Messe in C aufgeführt, wozu man alles zusammentrommelte; der Turnermeister wurde an die Pauke gestellt; im Sanctus mußte ihm B. das Solo selbst vorschlagen. Drei Nachmittage wurde probirt. Nach der Aufführung phantasirte B. eine 1, 2 Stunde auf der Orgel zum größten Erstaunen aller. Fuchs war Sopransolist.«

Dieser Solist Fuchs, Aloys mit Vornamen, dessen musikalisches Talent und schöne Stimme von seinem Vater so gut gepflegt wurde, daß sie ihm ein Jahr vorher, im Alter von 11 Jahren, eine Stelle als Chorist und Schüler im Minoritenkloster zu Troppau verschafft hatte, blieb daselbst sechs Jahre und ging dann zur Wiener Universität. Er starb den 20. März 1853, berühmt in ganz Europa durch seine ausgebreitete Kenntnis der Geschichte der Musik und seine großartige Sammlung von Autographen von Musikern.

In die Zeit gleich nach Beethovens Ankunft gehört jedenfalls das folgende Billett an Zmeskall; dasselbe verrät mit dem in Nohls Abdruck wohl mit Recht direkt anschließenden (Br. B.s Nr. 77–78), daß Brunswik in Wien war:

»Verdammtes ehemaliges Musikgräferl, wo hat sie der Teufel? – Kommens heute zum Schwann? nein! ja – – hier sehen Sie in das Beigeschlossene, was ich alles für die Ungarn gethan; das ist was Anderes, wenn ein deutscher Mensch ohne Wort zu geben, etwas übernimmt, als so ein Ungarischer Graf B., der mich wer weiß wegen welch elender Lumperey konnte allein reisen lassen und noch dazu ab-warten lassen ohne etwas er-wartet zu haben. –

Bestes ehemaliges M. Gr.

ich bin ihr bestes dermaliges

Beethöverl

Das Eingeschlossene schickens zurück, denn wollens dem Graf auch unter die Nase mit noch was anderm reiben. –«

Das zweite Billett lautet:

»Sie haben heute in dem Schwann zu erscheinen, Brunswick kommt auch, wo nicht, so werden Sie von allem was uns angehet ausgeschlossen, – Entschuldigungen per excellentiam werden nicht angenommen – Gehorsam wird gefordert, wo man weiß daß man Ihr Bestes besorgt, und Sie von Verführungen und von ausübenden Treulosigkeiten per excellentiam bewahren will – dixi –

Beethoven.«

[284] Wie wir sehen, kehrte Beethoven erfrischt und gekräftigt an Leib und Seele aus Teplitz zurück; sein alter fröhlicher Humor belebt auch das Billett vom 26. Oktober:

»Ich komme heute zum Schwann und hoffe Sie unfehlbar dort zu finden, doch kommen Sie nicht gar zu spät. Mir geht's mit dem Fuße besser, und der Autor der Füße verspricht dem Autor vom Kopf längstens in 8 Tagen einen gesunden Fuß.

Ihr Beethoven.«

Das Mittagessen im Schwan bildete jedoch wohl in jener Zeit nur eine Ausnahme, da Breuning an seine Mutter schreibt:

»Daß ich seit Anfang dieses Jahres meine eigene Haushaltung mit einer 66jährigen Köchin führe, habe ich an Wegeler geschrieben. Beethoven ißt jetzt bei mir. Wenn er nicht hier ist, wie es den Sommer hin durch der Fall war, und wahrscheinlich, da er nach Italien reisen soll, bald wieder sein wird, esse ich allein.«

Folgende Billetts an Zmeskall geben noch zwei neue und charakteristische Variationen über das alte Thema von den Federn:

»Äußerst wohlgebohrner

Wir bitten Sie unß mit einigen Federn zu beschenken. Wir werden ihnen nächstens einen ganzen Pack schicken, damit sie sich nicht ihre eigenen ausrupfen müssen. – Es könnte denn doch sein, daß Sie noch die große Dekorazion des Cello Ordens erhielten – Wir sind ihnen ganz sehr wohlgewogen

Dero freundlichster Freund

Beethoven.«

»Herrn von Zmeskall, Hochwohl- und Edelgeboren.

(20ten November.)

Wir sind Ihnen ganz teuflisch gewogen – empfehlen ihnen ihren alten, wohlerworbenen Ruhm nicht zu verliehren – Bitten Sie ganz nach voriger Manier zu verfahren und sind Ihnen noch einmal verflucht ergeben« etc.

Beethovens Briefe an Zmeskall sind gleichsam ein Barometer, welches sehr genau das Steigen und Sinken seiner Seelenstimmung anzeigt. Im Punkte der Komposition stand dieselbe damals hoch, und da der Erzherzog vor dem 7. November nicht aus Preßburg zurückkehrte, hatte er wenigstens einen Monat, um ohne Hindernis die Studien, welche es auch sein mochten, fortzusetzen, welche auf die Vollendung der Musik für Pest folgten. Nach unserer Ansicht sind dies jene, welche die letzten Blätter des Petterschen Skizzenbuchs einnehmen, dessen erster Teil im Frühling 1809 ausgefüllt [285] worden war. Da eine gewichtige Autorität70 dieselben ein Jahr später ansetzt, so müssen die Gründe unserer Meinung in Kürze angegeben werden. Der verstorbene Joseph Mederer in Wien, aus dem nördlichen Böhmen gebürtig, erinnerte sich aus seiner Jugend einer örtlichen Tradition von einem Postillion in Karlsbad, welcher eine große Geschicklichkeit auf dem Posthorn besessen habe. Alle Dinge dieser Art fesselten sofort Beethovens Aufmerksamkeit, und so finden wir in der Mitte der Seite vom Bl. 44 des fraglichen Skizzenbuches die Worte: »Postillion von Carlsbad«, worauf eine Zeile Musik folgt. Er würde dieselben kaum aufgezeichnet haben, wenn es nicht bei seiner ersten Ankunft in Teplitz geschah, als die melodiösen Töne des Instruments nach dem Einfahren des Wagens in die Stadt ihm noch frisch und neu waren.

Die letzten Seiten enthalten das Lied Stolls: »O daß ich Dir vom stillen Auge«, in der Gestalt, in welcher der Baß in Triolen geht. Eine Abschrift des Liedes mit dem Baß in Achtelnoten trägt des Komponisten eigenes Datum: »1811 im December«. Nichts in dem letztgenannten findet sich, was die Vermutung rechtfertigte, daß dasselbe in dieser Gestalt zuerst geschrieben worden wäre; im Gegenteil zeigt gerade die Singstimme in dieser Bearbeitung Abweichungen, welche den Schluß gestatten, daß diese letzte Bearbeitung die verbesserte Gestalt der ersten Aufzeichnung enthält71.

So haben wir zwei mit vollwichtigen Gründen bestimmte Zeitpunkte: die Ankunft Beethovens in Teplitz, und das Lied aus dem Dezember, zwischen welchen die letzten 30 Blätter des Skizzenbuchs mit Skizzen in einer seltsamen Unordnung und zu sehr verschiedenen Kompositionen ausgefüllt wurden, zum größten Teile jedoch zum ersten und vierten Satze der achten Symphonie und zu der Violinsonate Op. 96. Zwar verging ein Jahr, ehe diese Studien ihre Verwendung fanden; aber die zur siebenten Symphonie mußten sogar drei Jahre warten; und gewisse andere, ebenfalls in diesem Buche befindliche Skizzen fanden erst nach einem Aufschube von fünf Jahren ihren Platz in einer Ouvertüre. Überdies [286] wäre es, wenn diese Blätter in das Jahr 1812 gehörten, ebenso unmöglich sich vorzustellen, welches Werk Beethoven in einer so langen Zeit während dieses Herbstes unter Händen hatte, als auch, wie er im folgenden Jahre zu einem so großen Werke die Zeit finden konnte.

Aber es fand sich weder eine Aufforderung noch eine besondere Veranlassung zur unmittelbaren Vollendung irgendeines Orchesterwerkes. Seitdem die Egmont-Ouvertüre und die Pastoralsymphonie im Mai von Schuppanzigh, und die Koriolan-Ouvertüre am 14. Juli in einem Wohltätigkeitskonzert aufgeführt worden waren, findet sich nur noch eine weitere Notiz über die Aufführung einer von Beethovens größeren Kompositionen, und diese gerade (am 15. November) ist sehr zweifelhaft. Die Zeit war sicherlich nicht dazu angetan, große musikalische Unternehmungen mit Aussicht auf persönlichen Vorteil ins Werk zu setzen. Das Finanzpatent vom Februar übte seinen traurigen Einfluß auf Gerechte und Ungerechte und nötigte alle Klassen gleichmäßig, auf Sparsamkeit zu sinnen und dieselbe praktisch zu üben. Sogar der alte Günstling des Wiener Publikums Franz Clement, der von einer musikalischen Kunstreise durch Rußland zurückkehrte, fand in seiner jährlichen Akademie nur wenig Zuhörer, und ebenso erging es Sebastian Mayer in der seinigen, »obgleich Händels Acis und Galathea dabei vorkam«. Zwei oder drei Virtuosen gelang es, kleine Konzertsäle zu füllen; Aufführungen in größerem Maßstabe wurden nicht gewagt, außer für wohltätige Zwecke; in diesen erschienen die Vermögenden in großer Anzahl, da dies eine angenehme und anständige Art war, etwas zur Erleichterung der allgemeinen Verstimmung zu tun.

Beethoven war nicht der Mann, die Vollendung seiner Werke zu beeilen, wenn keine Aussicht vorhanden war, in der Öffentlichkeit oder in Privatzirkeln unmittelbaren Gebrauch von denselben zu machen. –

Kompositionen des Jahres 1811.