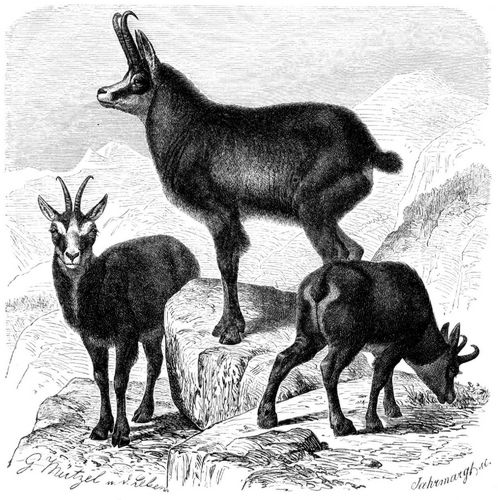

Gemse (Capella rupicapra)

[267] Die Gemse, Gams oder Gambs (Capella rupicapra, Capra und Antilope rupicapra), die einzige Art der Sippe, erreicht eine Länge von 1,1 Meter, wovon auf den Schwanz 8 Centim. kommen, bei einer Höhe am Widerrist von 75, am Kreuze von 80 Centim. sowie ein Gewicht von 40 bis 45 Kilogr. Die Hörner sind, der Krümmung nach gemessen, ungefähr 25 Centim. lang, stehen bei dem Bocke weiter aus einander und sind auch stärker und gekrümmter als bei der Geis. Im übrigen gleichen sich beide Geschlechter fast vollständig, obwohl die Böcke in der Regel etwas stärker sind als die Geisen. Das Haar ist ziemlich derb, im Sommer kurz, d.h. höchstens 3 Centim. lang, an der Wurzel braungrau, an der Spitze hellrostfarben, im Winter dagegen 10 bis 12 Centim., das der Rückenfirste, welche den sogenannten Bart bildet, sogar 18 bis 20 Centim. lang und am Ende schwarz. Hierdurch wird je nach der Jahreszeit ein verschiedenfarbiges Kleid bedingt. Im Sommer geht die allgemeine Färbung, ein schmutziges Rothbraun oder Rostroth, auf der Unterseite ins Hellrothgelbe über; längs der Mittellinie des Rückens verläuft ein schwarzbrauner Streifen; die Kehle ist fahlgelb, der Nacken weißgelblich; auf den Schultern, den [267] Schenkeln, der Brust und in den Weichen wird diese Färbung dunkler; ein Streifen auf der Hinterseite zeigt eine Schattirung der gelben Farbe fast bis zum Weiß. Der Schwanz ist auf der Oberseite und an der Wurzel rothgrau, auf der Unterseite und an der Spitze schwarz. Von den Ohren an über die Augen hin läuft eine schmale, schwärzliche Längsbinde, welche scharf von der fahlen Färbung absticht. Ueber den vorderen Augenwinkeln, zwischen den Nasenlöchern und der Oberlippe stehen rothgelbe Flecken. Während des Winters ist die Gemse oben dunkelbraun oder glänzend braunschwarz, am Bauche weiß; die Beine sehen unten heller aus als oben und ziehen mehr ins Rothfarbene; die Füße sind gelblichweiß wie der Kopf, welcher auf dem Scheitel und an der Schnauze etwas dunkelt. Die Längsbinde von der Schnauzenspitze zu den Ohren ist dunkelschwarzbraun. Beide Kleider gehen so allmählich in einander über, daß das reine Sommer- und Winterkleid immer nur sehr kurze Zeit getragen werden. Junge Thiere sind rothbraun und heller um die Augen gefärbt.

Lichtfarbige Spielarten oder Weißlinge werden selten beobachtet: unter mindestens viertausend Gemsen, welche Graf Hans Wilczek zu sehen Gelegenheit hatte, befand sich nur eine einzige von weißlicher Färbung. Auch Mißbildungen des Gehörns sind selten. Hier und da zeigt man zwar Schädel mit vier Hörnern; sie aber sind nichts anderes als in betrüglicher Absicht mit [268] Krickeln besetzte vierhörnige Ziegenschädel. Wenn Mißbildungen vorkommen, war stets eine Verletzung des Gehörns deren Ursache.

Alle Jäger unterscheiden Grat- und Waldthiere, oder aber Kees-, d.i. Gletscher-, und Laubgemsen. Erstere sind stets schwächer von Wildpret als letztere, jedenfalls nur infolge der minder reichlichen Nahrung, über welche sie verfügen können, und in der Regel auch weniger dunkel gefärbt; beide aber dürfen nicht einmal als Spielarten aufgefaßt werden.

Einzelne Forscher haben die Ansicht ausgesprochen, daß die auf den Pyrenäen und den Gebirgen der kantabrischen Küste und ebenso die auf dem Kaukasus lebenden Gemsen von der unserigen bestimmt sich unterscheiden und deshalb als besondere Arten zu betrachten seien; es fehlen uns jedoch zur Zeit genügende Beweise für die Richtigkeit dieser Auffassung.

Die iberische Gemse, auf den Pyrenäen »Isard« genannt (Capella pyrenaica), ist, wie mir mein Bruder schreibt, durch ihre geringere Größe und die auffallend kleinen Hörner sowie durch das fuchsrothe Sommerkleid ohne Rückenstreifen sehr ausgezeichnet, und auch die im Kaukasus lebende »Atschi« genannte Form (Capella caucasica) soll von der Alpengemse nicht unwesentlich verschieden sein; ich glaube jedoch, daß es sich bei beiden einzig und allein um örtliche Spielarten handeln dürfte, wie solche bei den meisten weit verbreiteten Säugethieren beobachtet werden, und trage deshalb Bedenken, beide Formen als besondere Arten aufzuführen.

Als die wahre Heimat der Gemse dürfen die Alpen bezeichnet werden. Ihr Verbreitungsgebiet dehnt sich allerdings noch bedeutend weiter aus, da Gemsen auch in den Abruzzen, Pyrenäen, den Gebirgen der kantabrischen Küste, Dalmatiens und Griechenlands, auf den Karpaten, insbesondere den Gipfeln der Hohen Tatra, den transsylvanischen Alpen und endlich auf dem Kaukasus, in Taurien und Georgien gefunden werden; als Brennpunkt dieses Gebietes dürfen wir jedoch unsere Alpen ansehen. Vergeblich hat man versucht, in Norwegen sie einzubürgern, die Angelegenheit freilich auch nicht mit Nachdruck betrieben. In den Alpen findet sie sich gegenwärtig in der Schweiz selten, jedenfalls in ungleich geringerer Anzahl als in den östlichen Alpen, wo sie namentlich in Oberbayern, Salzburg und dem Salzkammergute, Steiermark und Kärnten, gehegt und geschont durch wohlhabende und jagdverständige Großgrundbesitzer oder Jagdpächter, in sehr bedeutender Menge lebt. Auch die steilen, unzugänglichen Höhen der Mittelkarpaten beherbergen sie, obgleich sie dort keine Hegung genießt, in erfreulicher Anzahl. In Tirol beginnt der Gemsenstand neuerdings wieder sich zu heben, in der Schweiz dagegen, wo in den meisten Kantonen jedermann berechtigt ist zu jagen und die hier und dort erlassenen Jagdgesetze wenig Beachtung finden, nimmt er von Jahr zu Jahr ab. Hier kann man wochenlang die Gebirge durchstreifen, ohne eine einzige Gemse zu sehen, während in den Ländern des österreichischen Kaiserstaates und in den bayerischen Alpen Rudel von dreißig bis funfzig Stücken keine Seltenheit sind, und man bei Treibjagden buchstäblich hunderte an sich vorüberziehen sehen kann.

Die allgemein verbreitete Meinung, daß die Gemse ein Alpenthier im engsten Sinne des Wortes sei, d.h. ausschließlich über dem Waldgürtel, in unmittelbarer Nähe der Gletscher, sich umhertreibe, ist falsch; denn sie gehört von Hause aus zu den Waldantilopen. Ueberall, wo sie geschont wird, bewohnt sie mit entschiedenster Vorliebe jahraus jahrein den oberen Holzgürtel. Von diesem aus steigt sie im Sommer allerdings in mehr oder minder großer Anzahl zu den höheren Lagen des Gebirges empor, hält sich wochen-und monatelang in der Nähe des Firnschnees und der Gletscher auf, die höchstgelegenen Matten und das baumlose Gefelse zeitweilig zu ihrem Aufenthalte erwählend; die Mehrzahl aller Gemsen eines Gebietes aber wird auch im Laufe des Sommers im oberen Waldgürtel angetroffen, und selbst die sogenannten Grat- oder Gletscherthiere finden sich bei heftigem Unwetter, insbesondere vor starken Stürmen, welche sie oft schon zwei Tage vorher zu ahnen scheinen, oder im Spätherbste und Winter im Walde ein, kehren jedoch sobald als möglich wieder zur gewohnten Höhe zurück, weil hier der Schnee fast immer früher abgeweht wird oder wegthaut als im Thale. Der zeitweilige Stand wird im Sommer auf den westlichen und [269] nördlichen Bergseiten, in den übrigen Jahreszeiten dagegen auf den östlichen und südlichen gewählt, und dies erklärt sich auch einfach dadurch, daß die Gemse, wie alles feinsinnige Wild, ihren Aufenthaltsort der jeweiligen Witterung anpaßt. Ungestört hält das Rudel so ziemlich an demselben, freilich stets weit begrenzten Stande fest; doch wechselt es ebenso ohne äußere Ursache, und zwar je nach der Gegend verschieden, mir gewordenen glaubwürdigen Mittheilungen erfahrener Gemsjäger zufolge, sogar bis zu zehn oder zwölf Gehstunden weit, gelangt dabei zuweilen, obschon in seltenen Fällen, auch wohl in Gebiete, in denen seit Menschengedenken Gemswild nicht mehr vorgekommen ist. Alte Böcke sind zu derartigen Streifzügen stets mehr geneigt als Geisen und junge Böcke oder überhaupt Gemsen, welche sich rudeln.

Wie der größere Theil aller Antilopen, gehört auch die Gemse zu den Tagthieren. Sie ist bei Tage in Bewegung und ruht des Nachts. Mit Beginn der Morgendämmerung erhebt sie sich von dem Lager, auf welches sie sich mit Dunkelwerden einthat, und tritt auf Aesung, hierbei in der Regel langsam abwärts schreitend; die Vormittagsstunden verbringt sie wiederkäuend im Schatten vorstehender Felsen oder unter den Zweigen älterer Schirmtannen, größtentheils, auf den zusammengebogenen Läufen liegend, behaglich hingestreckt; um die Mittagszeit steigt sie langsam bergauf, ruht nachmittags wiederum einige Stunden unter Bäumen, auf vorspringenden und glatten Felsenplatten, auf Firnschnee und ähnlichen Oertlichkeiten, meist auf freien und nicht auf bestimmten, regelmäßig wieder aufgesuchten Stellen, sondern beliebig bald hier, bald dort, tritt gegen Abend nochmals auf Aesung und legt sich nach Eintritt der Dämmerung zur Ruhe nieder. Von diesem Tageslaufe soll sie während des Sommers in hellen Mondscheinnächten dann und wann eine Ausnahme machen. Im Spätherbste und Winter weidet sie während des ganzen Tages, und nachdem Schnee gefallen ist, steigt sie in den tiefen Lagen des Gebirges, welche sie jetzt bezogen hat, besonders gern auf die Sonnenseite der Berge, weil hier der Schnee nicht so leicht haftet wie auf der im Schatten gelegenen. Das nächtliche Lager wird sehr verschieden gewählt, immer aber auf solchen Stellen aufgeschlagen, welche eine weite Umschau und namentlich einen mühelosen Ueberblick der Tiefe gewähren. Besondere Vorbereitungen trifft unsere Antilope nicht, lagert sich vielmehr an jeder ihr passend erscheinenden Stelle ohne weiteres auf den Boden und beziehentlich auf den Felsen.

Als höchst geselliges Thier vereinigt sich die Gemse zu Rudeln von oft sehr beträchtlicher Anzahl. Diese Gesellschaften werden gebildet durch die Geisen, deren Kitzchen und die jüngeren Böcke bis zum zweiten, höchstens bis zum dritten Jahre. Alte Böcke leben außer der Brunstzeit für sich oder vereinigen sich vielleicht mit einem, zweien oder dreien ihres Gleichen, pflegen jedoch, wie es scheint, mit diesen niemals längere Zeit innige Gemeinschaft. Im Rudel übernimmt eine alte erfahrene Geis die Leitung, wird aber keineswegs dazu von den übrigen Mitgliedern des Trupps erwählt und noch weniger bei mangelnder Wachsamkeit aus demselben ausgestoßen, wie vormals von alten Jägern behauptet worden ist. Dieses Leitthier regelt meist, aber durchaus nicht immer, die Bewegungen des Rudels, ebensowenig als dieses sich einzig und allein auf seine Wachsamkeit verläßt. Allerdings bemerkt man bei jedem gelagerten Rudel regelmäßig eine oder mehrere aufrecht stehende und um sich blickende Gemsen, und diese sind es zumeist auch wohl, welche den übrigen vom Herannahen eines gefahrdrohenden Wesens Kunde geben; sie aber üben nicht ein ihnen übertragenes Amt aus, sondern folgen einfach einem Triebe, welcher alle gleichmäßig beherrscht und bei allen in gleicher Weise sich äußert. Jede Gemse, welche etwas verdächtiges gewahrt, drückt dies durch ein auf weithin vernehmbares, mit Aufstampfen des einen Vorderfußes verbundenes Pfeifen aus, und das Rudel ergreift, sobald es sich von der Thatsächlichkeit der Gefahr überzeugt hat, nunmehr sofort die Flucht, wobei immer eine, wahrscheinlich die älteste Geis die Führung übernimmt. Ihr folgt, laut Grill, das zuletzt gesetzte Kitzchen, diesem der sogenannte Jährling und hierauf das übrige Rudel in mehr oder minder bunter Reihe.

Hinsichtlich ihrer Bewegungen wetteifert die Gemse mit den uns bereits bekannten Bergsteigern ihrer Familie. Sie ist ein geschickter Kletterer, ein sicherer Springer und ein kühner und [270] rüstiger Bergsteiger, welcher auch auf den gefährlichsten Stellen, wo keine Alpenziege hinaufzuklettern wagt, rasch und behend sich bewegt. Wenn sie langsam zieht, hat ihr Gang etwas schwerfälliges, plumpes und die ganze Haltung etwas unschönes; sowie aber ihre Aufmerksamkeit erregt und sie flüchtig wird, ändert sich das ganze Thier gleichsam um. Es erscheint frischer, kühner, edler und kräftiger und eilt mit raschen Sätzen dahin, in jeder Bewegung ebensoviel Kraft als Anmuth kundgebend. Ueber die außerordentliche Sprungfähigkeit sind einige bestimmte Beobachtungen gemacht worden. Von Wolten maß, wie Schinz berichtet, den Sprung einer Gemse und fand ihn sieben Meter weit. Der genannte Beobachter sah eine zahme Gemse auf eine vier Meter hohe Mauer hinauf-, auf der anderen Seite hinab- und einer Magd, welche eben dort graste, auf den Rücken springen. Wo nur immer ein kleiner Vorsprung sich zeigt, kann die Gemse ansetzen, und sie erreicht in wenigen Sätzen die Höhe wie im Fluge, indem sie dabei einen Anlauf nimmt und schief aufwärts zu kommen sucht. Ueber die steilsten Klippen läuft sie mit derselben Sicherheit wie ihre Geistes- und Leibesverwandten, und da, wo man glauben sollte, es sei unmöglich, daß ein Thier von solcher Größe Fuß fassen könnte, eilt sie mit Blitzesschnelle sicher davon. Sie springt leichter bergauf als bergab und setzt mit außerordentlicher Behutsamkeit die Vorderfüße, in denen sie eine große Gelenkigkeit besitzt, auf, damit sie keine Steine lostrete. Selbst schwer verwundet stürmt sie noch flüchtig auf den furchtbarsten Pfaden dahin; ja sogar dann, wenn ihr ein Bein weggeschossen wurde, zeigt sie kaum geringere Behendigkeit als solange sie noch gesund ist. »Wie oft man es auch gesehen haben mag«, sagt Kobell, »immer ist zu staunen, wie die Gemsen an ganz steilen Wänden, wo nur ein Wechsel, den sie selber mit einer gewissen Vorsicht annehmen, beim fallenden Schusse durcheinander rumpeln, ohne daß eine ungetroffen herunterstürzt. Es reicht eine hervorragende Stelle von zwei Centimetern hin, um ihnen fortzuhelfen, wobei sie oft mit gewaltigen Sprüngen über ganz unhaltbare Stellen wegsetzen und doch gleich wieder anhalten können. Unter Umständen vertragen sie auch ein Abstürzen, welches man gesehen haben muß, um es für möglich zu halten.« Eine Bestätigung der letzteren Angabe wurde mir durch Herrn Mühlbacher, den verläßlichen Oberjäger des Grasen Wilczek, welcher sah, daß ein Gemsbock, im Springen das ins Auge gefaßte Ziel verfehlend, ohne die Wand zu berühren, in eine Tiefe stürzte, welche, nach Mühlbachers Schätzung, wenig unter hundert Meter betragen konnte. Glücklicherweise fiel das Thier auf eine sogenannte Schütte, einen feinkörnigen Schotterkegel, welcher die Wucht des Sturzes brach. Ohne erkennbare Verletzung, ja sogar ohne merkliches Unbehagen setzte dieser Bock nach kurzem Besinnen seinen Weg fort und erklomm, rüstig wie ein gesunder, die Wand an einer anderen Stelle. Ungeachtet ihrer Geschicklichkeit und Gewandtheit sollen sich, laut Schinz, die Gemsen zuweilen doch so versteigen, daß sie weder vorwärts noch rückwärts kommen, keinen Fuß mehr fassen können und entweder durch Hunger verderben oder in den Abgrund stürzen müssen. Tschudi berichtigt diese Angabe dahin, daß die Gemse unter allen Umständen versuche, das Unmögliche möglich zu machen, indem sie in den Abgrund springt, und ob sie auch unten zerschelle. »Nie verstellt sich eine Gemse, d.h. bleibt unbeholfen und rettungslos stehen, wie oft die Ziegen, welche dann meckernd abwarten, bis der Hirt sie mit eigener Lebensgefahr abholt. Die Gemse wird sich eher zu Tode springen. Doch mag dieses sehr selten geschehen, da ihre Beurtheilungskraft weit höher steht als die der Ziege. Gelangt sie auf ein schmales Felsenband hinaus so bleibt sie einen Augenblick am Abgrunde stehen und kehrt dann, die Furcht vor den folgenden Menschen oft überwindend, pfeilschnell auf dem Herwege zurück. Hat das Thier, wenn es über eine fast senkrechte Felswand heruntergejagt wird, keine Gelegenheit, einen faustgroßen Vorsprung zu erreichen, um die Schärfe des Falles durch wenigstens augenblickliches Aufstehen zu mildern, so läßt es sich dennoch hinunter, und zwar mit zurückgedrängtem Kopfe und Halse, die Last des Körpers auf die Hinterfüße stemmend, welche dann scharf am Felsen hinunterschnurren und so die Schnelligkeit des Sturzes möglichst aufhalten. Ja, die Geistesgegenwart des Thieres ist so groß, daß es, wenn es im Sichhinunterlassen noch einen rettenden Vorsprung bemerkt, alsdann im Fallen [271] mit Leib und Füßen noch rudert und arbeitet, um diesen zu erreichen, und so im Sturze eine krumme Linie beschreibt.« Daß die Gemsen in der von Tschudi geschilderten Weise an steilen Felsenwänden hinunter schnurren, ist eine allen Kärntner und Steierischen Jägern wohlbekannte Thatsache; mein alter, erfahrener Jagdfreund Morhagen erzählte mir auch, daß hartbedrängte Gemsen nöthigenfalls ohne Bedenken, weil in der Regel mit Glück, zwölf bis sechzehn Meter tief hinabspringen. Höchst vorsichtig bewegt sich die Gemse beim Ueberschreiten schneebedeckter Gletscher und weicht hier verschneiten Spalten stets sorgfältig aus, obgleich sie dieselben durch das Gesicht nicht wahrnehmen kann. Ebenso geht sie auf Felsengehängen äußerst besorglich und langsam dahin. Einige Glieder des Trupps richten ihre Aufmerksamkeit auf die Pfade; die übrigen spähen unablässig nach anderer Gefahr. »Wir haben gesehen«, erzählt Tschudi, »wie ein Gemsenrudel ein gefährliches, sehr steiles, mit Geröll bedecktes Felsenkamin überschreiten wollte, und uns über Geduld und Klugheit der Thiere gefreut. Eines ging voran und stieg sacht hinauf, die übrigen warteten der Reihe nach, bis es die Höhe ganz erreicht hatte, und erst als kein Stein mehr rollte, folgte das zweite, dann das dritte und so fort. Die oben angekommenen zerstreuten sich keineswegs auf der Weide, sondern blieben am Felsenrande auf der Spähe, bis die letzten sich glücklich zu ihnen gesellt hatten.« Dieselbe Vorsicht und dasselbe Geschick beweist die Gemse, wie mir ein erfahrener Gemsenjäger mittheilte, beim Uebersetzen der rauschenden Wildbäche des Gebirges. Nöthigenfalls springt sie allerdings mitten ins Wasser und schnellt sich dann weiter; wenn sie jedoch nicht bedrängt ist, überlegt sie erst lange, an welcher Stelle sie den Uebergang bewerkstelligen soll, läuft zu diesem Ende am Wildwasser hinauf und herab, besichtigt die verschiedenen Stellen, welche ihr Vorhaben ausführbar erscheinen lassen, und wählt schließlich die geeignetste. Mein Gewährsmann sah eine Gemse den hochgeschwollenen, über sechs Meter breiten Wildbach des Elendthales in Kärnten mit zwei gewaltigen Sätzen überspringen. Hart verfolgt, geängstigt oder verwundet wirft sie sich selbst in die Wellen eines Alpsees, in der Hoffnung, schwimmend Rettung zu finden. So sah Wilczek eine von ihm angeschossene Gemse in den Teufelssee sich stürzen und hier mindestens eine halbe Stunde lang umherschwimmen, weil sie sich scheuete, angesichts der an den Ufern stehenden Jäger das Land zu betreten. Sie schwamm mit wenig eingetauchtem Leibe und unter kräftigen Stößen ihrer Hinterläufe überraschend leicht und rasch, ohne Ermüdung zu verrathen.

Eine ungewöhnliche Ortskenntnis kommt der Gemse bei ihren kühnen Wanderungen sehr zu statten. Sie merkt sich jeden Weg, welchen sie nur einmal gegangen, und kennt in ihrem Gebiete sozusagen jeden Stein; deshalb gerade zeigt sie sich ebenso heimisch im Hochgebirge, wie sie unbeholfen erscheint, wenn sie dasselbe verläßt. »Im Sommer 1815«, berichtet Tschudi ferner, »stellte sich, zu nicht geringem Erstaunen der Augenzeugen, plötzlich ein wahrscheinlich gehetzter Gemsbock auf den Wiesen bei Arbon ein, setzte ohne unmittelbare Verfolgung über alle Hecken und stürzte sich in den See, wo er lange irrend umherschwamm, bis er, dem Verenden nahe, mit einem Kahne aufgefangen wurde. Einige Jahre vorher wurde im Rheinthale eine junge Gemse im Moraste steckend lebend ergriffen.«

Ungemein scharfe Sinne befähigen die Gemse in gleich hohem Grade wie irgend ein anderes Thier ihrer Verwandtschaft. Geruch und Gehör scheinen am besten ausgebildet, das Gesicht minder gut entwickelt zu sein. Die Schärfe des ersteren Sinnes offenbart sich nicht allein durch ihre feine Witterung, sondern auch durch ein überraschendes Spürvermögen, welches sie befähigt, eine Fährte aufzunehmen und mit Sicherheit ihr zu folgen. So sieht man bei Treibjagden in Hochgebirgswäldern zuweilen versprengte Kitzchen denselben Weg, welchen mehrere Minuten vorher die Muttergeis nothgedrungen wählen mußte, mit solcher Sicherheit aufnehmen, daß man sich dieses genaue Folgen nur durch Annahme eines außerordentlichen Spürvermögens erklären kann. Ebenso gewahrt man, daß Gemsen jederzeit stutzen, nicht selten sogar zurückkehren, wenn sie die Spur eines Menschen kreuzen. Hinsichtlich der Witterung stehen unsere Gebirgsantilopen wahrscheinlich keinem Mitgliede ihrer Familie nach. Wer Gemsen beobachten oder sich ihnen nähern will, hat den Wind auf das [272] sorgfältigste zu prüfen, weil sonst die scheuen Thiere unbedingt entfliehen. Auf wie weithin ihre Witterung reicht, läßt sich mit Bestimmtheit nicht feststellen, wohl aber behaupten, daß sie die Entfernung eines Büchsenschusses noch erheblich übersteigt. Jedenfalls ist der Sinn des Geruches derjenige, welcher die Gemse stets am ersten und am untrüglichsten vom Herannahen einer Gefahr überzeugt und, was dasselbe, sofort zur Flucht bewegt. Das Gehör täuscht sie, obgleich es ebenfalls sehr fein ist, weit eher. Um das Poltern der herabfallenden Steine bekümmert sie sich gewöhnlich sehr wenig: denn dieses ist sie im Gebirge gewohnt; selbst das Krachen eines Schusses macht nicht immer einen besonderen Eindruck auf sie. Wenn Gemsen erfahren haben, was der Schuß zu bedeuten hat, und sie das Krachen desselben richtig erkennen, ergreifen sie freilich ohne Besinnen die Flucht; in vielen Fällen aber stutzen sie nach dem Knalle und geben unter Umständen dem Jäger Gelegenheit, ihnen eine zweite Kugel zuzusenden. Dies erklärt sich zum Theil daraus, daß es im Gebirge auch für den Menschen sehr schwer ist, zu beurtheilen, in welcher Richtung ein Schuß fiel, oder selbst, ob man einen solchen und nicht das Knallen eines sich loslösenden und unten aufschlagenden Steines vernahm. Das Gesicht unserer Thiere beherrscht unzweifelhaft weite Fernen, muß aber doch viel schwächer sein als bei anderen Wiederkäuern, weil die Gemsen einen stillsitzenden oder stehenden Jäger meist übersehen oder von dem umgebenden Gestein nicht zu unterscheiden vermögen. Obgleich mir meine Jagdfreunde dies im voraus mitgetheilt hatten, war ich bei meiner ersten Gemsjagd doch nicht wenig überrascht, die getriebenen Gemsen anscheinend in vollster Sorglosigkeit auf mich zukommen und in verhältnismäßig sehr geringer Entfernung an mir vorüberlaufen zu sehen. Wie die meisten niederen Wirbelthiere, namentlich die Fische, scheinen sie den sich ruhig verhaltenden Menschen nicht als solchen zu erkennen und erst dann einen Gegenstand der Furcht in ihm zu erblicken, wenn er sich bewegt. Aus diesem Grunde flüchten sie vor dem gehenden Jäger, wenn sie ihn einmal wahrgenommen haben, meist schon in weiter Entfernung, während sie den sich unter Benutzung des Windes herbeischleichenden Schützen nicht selten bis auf günstige Schußweite herankommen lassen.

Schon aus dem vorstehenden geht hervor, daß die geistigen Fähigkeiten der Gemse zu einer hohen Entwickelung gelangt sind. In jeder ihrer Bewegungen, in ihrem ganzen Wesen spricht sich ein bemerkenswerther Grad von Verstand aus. Sie ist eigentlich nicht scheu, wohl aber in hohem Grade vorsichtig: sie prüft sorgfältig, bevor sie handelt; sie überlegt, bedenkt, berechnet und schätzt. Ein vortreffliches Gedächtnis erleichtert ihr, gewonnene Erfahrungen auf Jahre hinaus zu verwerthen. Sie ist vertraut mit allen Wechselfällen, welche das Gebirge und ihr Leben in demselben mit sich bringt, kennt die Gefahren, welche herabrollende Lawinen oder Steine ihr bereiten können, sehr wohl und sucht ihnen soviel als möglich zu entgehen, begibt sich niemals leichtsinnig in Gefahr, sondern strebt jedes ihr drohende Unheil, so gut als in ihren Kräften steht, von sich abzuwenden, benimmt sich mit einem Worte durchaus den Umständen gemäß. Wie alles Wild, beträgt sie sich da, wo sie verfolgt wird, ganz anders als in Gehegen, in denen sie Schonung erfährt. Dem Menschen mißtraut sie zwar immer, meidet hier und da aber doch seine Nähe und sein Treiben nicht so ängstlich, als man von vornherein annehmen möchte. So wenig sie sonst in die Nachbarschaft der Gebäude kommt, so geschieht es doch zuweilen, daß sie sich einzeln gelegenen Alm-oder Jägerhütten bis auf wenige Schritte Entfernung nähert und unbekümmert um den aus den Essen aufsteigenden Rauch auf den Matten vor dem Hause sich äst. So beobachtete mein Gewährsmann, der erfahrene Gemsenjäger Klampferer, von dem oberen Jägerhause des Elendthales aus, daß zwei Gemsen mehrere Tage nach einander in unmittelbarer Nähe seiner Wohnung erschienen und Aesung nahmen. Mit dem Verstande paart sich List und Verschlagenheit. Wenn die Gemse einen Menschen wahrnimmt und als solchen erkennt, verhält sie sich oft ganz ruhig auf einer und derselben Stelle, eilt aber, sobald sie glaubt, daß man sie nicht mehr sehen könne, so schleunig als möglich davon. Neugierig ist sie freilich ebenfalls und läßt sich daher in derselben Weise täuschen wie Gazellen und Wildziegen, insofern man nämlich ihre Aufmerksamkeit beschäftigen und damit von [273] sich selbst ablenken kann. Hierin erinnert die Gemse lebhaft an die Ziege, mit welcher sie außerdem den Hang zu Neckereien und allerlei Spielen theilt. Junge Böckchen führen oft die lustigsten Scheinkämpfe aus und üben sich gleichsam für den Streit, welchen das Alter ihnen sicher bringt. »Auf den schmalsten Felsenkanten«, schildert Tschudi, »treiben sie sich umher, suchen sich mit den Hörnchen herunterzustoßen, spiegeln an einem Orte den Angriff vor, um sich an einem anderen bloßzustellen, und necken sich auf die muthwilligste Art. Oft sieht man ganze Rudel stundenlang an muthwilligen Sprüngen sich ergötzen, zuweilen förmlich in allerlei Turnkünsten sich überbieten.« Von einer ganz absonderlichen Art ihrer Spiele berichtet mir der vorher erwähnte Gemsenjäger, und seine Angaben wurden mir später durch Förster Wippel so vollständig bestätigt, daß ich nicht wohl einen Zweifel an denselben hegen darf. Wenn nämlich Gemsen im Sommer bis zu dem Firnschnee emporgestiegen sind und sich vollkommen ungestört wissen, vergnügen sie sich oft damit, daß sie sich an dem oberen Ende stark geneigter Firnflächen plötzlich in kauernder Stellung auf den Schnee werfen, mit allen Läufen zu rudern beginnen, sich dadurch in Bewegung setzen, nunmehr auf der Schneefläche nach unten gleiten und oft hundert bis hundertundfunfzig Meter in dieser Weise, gleichsam schlittenfahrend, durchmessen, wobei der Schnee hoch aufstiebt und sie wie mit Puderstaube überdeckt. Unten angekommen springen sie wieder auf die Läufe und klettern langsam denselben Weg hinauf, welchen sie herabrutschend zurückgelegt hatten. Die übrigen Mitglieder des Rudels schauen den gleitenden Kameraden vergnüglich zu, und eines und das andere Stück beginnt dann dasselbe Spiel. Oft fährt eine und dieselbe Gemse zwei-, drei- und mehrmal über den Firnschnee herab; oft gleiten mehrere unmittelbar nach einander in die Tiefe. So sehr sie übrigens ein derartiges Spiel auch beschäftigen mag: ihre Sicherung lassen sie deshalb niemals aus dem Auge, und der bloße Anblick eines Menschen, befände sich derselbe selbst noch in weitester Ferne, beendigt sofort das Spiel und ändert mit einem Schlage das Wesen und Benehmen der mißtrauischen Geschöpfe.

Mit anderen harmlosen Säugethieren befassen sich die Gemsen wenig; mit einzelnen, beispielsweise mit den Schafen, leben sie sogar in erklärter Feindschaft, betrachten sie wenigstens mit entschiedenem Widerwillen. Sobald Schafe auf den Höhen weiden, welche sonst von Gemsen besucht werden, verschwinden letztere, kehren auch erst im Spätherbste, wenn der Schafdünger verwitterte, auf solche Stellen zurück. Wie es scheint, beunruhigt sie das massenhafte Auftreten der Schafe weniger, als ihnen der Geruch des Schafdüngers widerlich ist. Die Ziegen, welche mehr noch als die Schafe ihnen nachsteigen, die meisten der von ihnen bewohnten Plätze besuchen können und deshalb viel mehr angethan scheinen, sie zu behelligen, werden von ihnen durchaus nicht gemieden, im Gegentheile oft freiwillig aufgesucht. Auch Rinder, Hirsche und Rehe haben die Gemsen gern, fürchten sich wenigstens nicht vor ihnen und erscheinen nicht selten in deren unmittelbarer Nähe.

Gegen die Brunstzeit hin, welche um die Mitte des November beginnt und bis anfangs December währt, finden sich die starken Böcke bei den Rudeln ein, streifen von einem zum anderen, laufen ununterbrochen hin und her und verlieren dabei ihr Feist in sechs bis acht Tagen. So schweigsam sie während der übrigen Zeit des Jahres zu sein pflegen, so oft lassen sie jetzt ihre Stimme, ein schwer zu beschreibendes dumpfes und hohles Grunzen, vernehmen. Bei ihrem Erscheinen stieben die jungen Böcke erschreckt aus einander; alte Recken dagegen, welche sich bei einem Rudel treffen, halten regelmäßig Stand und kämpfen mit einander, da der starke Bock einen zweiten nicht bei dem Rudel duldet, und ob dasselbe auch aus dreißig bis vierzig Stücken bestehe. Ihre Eifersucht wird nur von ihrem Ungestüm überboten: mißtrauisch spähen sie in die Runde, in ihrer Erregung zuweilen sogar den Jäger übersehend und vergessend; kampflustig gehen sie jedem von fern sich zeigenden starken Bocke entgegen und nehmen, sowie er Stand hält, mit ihm den Kampf auf. Auf ihre blinde Eifersucht hat man in den östlichen Alpen eine eigene Jagdweise begründet, indem man eine weiße Schlafhaube oder eine eigens hierzu verfertigte und mit Krickeln besetzte Kappe aufsetzt, angesichts eines Gemsbockes sich in gebückter Stellung auf Augenblicke zeigt und wieder[274] verbirgt, den Bock hierdurch auf sich aufmerksam und eifersüchtig macht und ihn so bis auf Schußweite heranlockt. Gegen die Geisen zeigen sich die verliebten Böcke ungeduldig und rücksichtslos, treiben sie heftig und mißhandeln diejenigen, welche nicht gutwillig sich fügen wollen. Wie bei den Hirschen geschieht es, daß sie oft um der Minne Sold geprellt werden, da sie vor lauter Eifer nicht zum Beschlage kommen, und junge Böcke sich jede Gelegenheit zu nutze machen, um den auch bei ihnen sich regenden Geschlechtstrieb zu befriedigen. Letzterer scheint bei den Geisen nicht minder lebhaft zu sein als bei den Böcken. So spröde jene anfänglich sich zeigen, so willig geben sie später den Liebkosungen des Bockes sich hin, fordern diesen, wie Beobachtungen dargethan haben, sogar förmlich zum Beschlage auf und begnügen sich keineswegs mit einer ein- oder zweimaligen Paarung.

Ueber die Trächtigkeitsdauer widersprechen sich die Angaben verschiedener Beobachter. Schöpff, auf dessen Mittheilungen ich zurückkommen werde, erfuhr, daß seine gefangenen Gemsen genau hundertundfunfzig Tage nach der Paarung setzten, und konnte umsoweniger getäuscht werden, als die Böswilligkeit des Bockes seine Absperrung nach dem Beschlage nöthig machte; alle Gemsenjäger dagegen nehmen eine längere Tragzeit an. In den Alpen Steiermarks und Kärntens beginnt die Brunst nicht vor der angegebenen Zeit und scheint gegen den zehnten December hin bestimmt zu Ende zu sein; die Satzzeit aber fällt erst in die letzten Tage des Mai oder in den Anfang des Juni, und es würde somit die Trächtigkeitsdauer auf etwa achtundzwanzig Wochen oder zwei hundert Tage anzunehmen sein. Je nach der Lage, Höhe und Beschaffenheit des Gebirges verrücken sich Brunst- und Satzzeit um einige Tage, möglicherweise um Wochen; schwerlich aber unterliegt die Tragzeit so großen Schwankungen, wie dies aus den beiden sich entgegenstehenden Angaben hervorzugehen scheint. Alte Geisen setzen manchmal zwei, in Ausnahmefällen sogar drei, jüngere stets nur ein Kitzchen. Die Jungen, allerliebste, mit dichten, wolligen, blaßfahlrothen Haaren bekleidete Geschöpfe, folgen ihrer Mutter, sobald sie trocken geworden sind, auf Schritt und Tritt und zeigen sich schon nach ein paar Tagen fast ebenso gewandt wie diese. Mindestens sechs Monate lang behandelt sie die Geis mit der wärmsten Zärtlichkeit, zeigt sich äußerst besorgt um sie und lehrt und unterrichtet sie in allen Nothwendigkeiten des Lebens. Mit einem entfernt an das Meckern der Ziege erinnernden Laute leitet sie ihre Sprossen, lehrt sie klettern und springen und macht ihnen unter Umständen manche Sprünge ausdrücklich so lange vor, bis sie geschickt genug sind, das Wagestück auszuführen. Die Jungen hängen mit inniger Zärtlichkeit an ihrer Mutter und verlassen dieselbe, so lange sie jung sind, nicht einmal im Tode. Mehrfach haben Jäger beobachtet, daß junge Gemsen zu ihren erlegten Müttern zurückkehrten und klagend bei ihnen stehen blieben; ja, es sind Beispiele bekannt, daß solche Thiere, obgleich sie ihre Scheu vor dem Menschen durch einen dumpfen, blökenden Laut deutlich zu erkennen gaben, von der Leiche ihrer Mutter sich wegnehmen ließen. Verwaiste Kitzchen sollen von Pflegemüttern angenommen und vollends erzogen werden. Der Bock bekümmert sich nicht im geringsten um seine Nachkommenschaft, behandelt jedoch junge Gemsen, so lange bei ihm die Erregung der Brunst nicht ins Spiel kommt, wenigstens nicht unwirsch, erfreut sich trotz seines Ernstes vielleicht sogar an ihrem lustigen und heiteren Wesen. Die Kitzchen wachsen ungemein rasch heran, erhalten schon im dritten Monate ihres Lebens Hörner und haben im dritten Jahre fast die volle Größe der Alten erlangt, sind mindestens zur Fortpflanzung geeignet. Das Alter, welches sie erreichen, schätzt man auf zwanzig bis fünfundzwanzig Jahre, ob mit Recht oder mit Unrecht, läßt sich kaum bestimmen.

Zuweilen geschieht es, daß ein Gemsbock unter die auf den Alpen weidenden Ziegen sich mischt, die Zuneigung einer oder der anderen Geis gewinnt und mit ihr sich paart. Wiederholt und noch in der Neuzeit hat man auch von Erzeugnissen derartiger Liebesverhältnisse, also von zweifellosen Gemsen- und Ziegenblendlingen gesprochen. »Seit einigen Tagen«, so berichtet man der Jagdzeitung aus Chur unter dem 27. Mai 1867, »befinden sich hier ein paar Bastardgem sen, Bock und Geis, welche die Theilnahme der Jäger in hohem Grade erregen. Bekanntlich gelang [275] es öfters, Hausziegen mit zahmen Gemsböcken zu paaren, und die Jungen hatten dann von der Mutter bloß die Farbe und die Hörnerform, vom Vater aber den ausgezeichnet starken Gliederbau. Schon Bechstein erzählt von einer Bastardgemse, welche im Gliederbau, besonders in der hohen Stirne, der Gemse, in der Färbung dagegen der Ziege geglichen habe. Auch sind nach Tschudi's Erfahrungen, welche ich bestätigen kann, zuverlässige Beispiele von fruchtbarer Kreuzung unserer einheimischen Ziege mit der Gemse im Freien bekannt. Der Ziegenhirt von Koffna, woher oben erwähnte Gemsbastarde kommen, erzählte, daß er während des Sommers zu verschiedenen Malen auf der Koffner Alpe Nascharignas einen mächtigen Gemsbock gesehen habe, welcher von der Höhe des nahen Scherenhorns an den steilen, felsigen Abhängen zu der unten weidenden Ziegenherde herabgekommen und auf der grünen, blumigen Weide unter den Ziegen so lange hochzeitlich verweilt habe, bis er den Hirten sich nahen gesehen, und dann, mit einigen kühnen Sprüngen die Felsen hinaufkletternd, gegen die Spitze des Berges verschwunden wäre. Im März 1866 warf eine Ziege des Jakob Spinas in Koffna ein weibliches und im April 1866 eine Ziege des Johann Baptist Durlandt ein männliches Zicklein, welche beide als Bastarde von Gemse und Ziege erkannt wurden. Sie waren nackt, und die Leute schrieben diese Erscheinung dem Umstande zu, daß die Gemsen eine längere Tragzeit haben als die Ziegen. Solche Bastardthiere bleiben auch später arm an Haaren und sind gegen Kälte empfindlich, darum auch hinfällig. Sehr selten bleiben sie am Leben. Diese beiden aber sind unter der sorgfältigen Pflege des Jakob Pool aus Schwüringen, welcher sie kaufte, nun schon mehr als ein Jahr alt geworden und gesund und munter geblieben. Beide sind sehr eigenthümliche Thiere; namentlich der Bock ist beachtenswerth. Sein Stammbaum ist unverkennbar, ganz besonders am schwarzen, fast unbehaarten Kopfe mit dem lebhaften, dunklen Augenpaare. Die Hörner sind ziegenartig, groß und dunkel. In allem übrigen verräth der Kopf auf den ersten Blick die stolze Gemsnatur. Die Bastardgeis unterscheidet sich wenig von der Ziege, ist unten am Bauche fast nackt und sonst im allgemeinen schlecht behaart. Der Bock zeigt sich auch sehr klug und macht seinem Pflegeherrn manchen Spaß. Des Morgens kommt er aus dem Stalle an das Hausthor, klopft mit dem Gehörn an, und wenn ihm nicht gleich aufgemacht wird, stößt er zur Abwechselung das Thor ein, wiederholt dann dasselbe Verfahren an der Stubenthüre, springt im Zimmer auf das Kanapee, zieht mit den Zähnen die Schublade des Tisches hervor und läßt sich das Brod schmecken. Für einen Thiergarten dürfte dieses Pärchen, welches trotz häufiger Beschläge des Bockes unfruchtbar geblieben, einen nicht geringen Werth haben.« Für unmöglich halte ich eine fruchtbare Vermischung von Gemse und Ziege zwar nicht, meine jedoch, daß derartige Angaben, so lange nicht unzweifelhafte, jede Täuschung ausschließende Beobachtungen vorliegen, immer mit dem entschiedensten Mißtrauen aufgenommen werden müssen.

Ungeachtet mancherlei Gefahren vermehren sich die Gemsen da, wo sie gehegt und nur in vernünftiger Weise beschossen werden, außerordentlich rasch; denn sie sind, wie der erfahrene Kobell sagt, das einzige Wild, welches von harten Wintern verhältnismäßig wenig leidet. Auf den steilen Gehängen, von denen der Schnee meist weggeweht wird, oder unter den Felsen und Schirmbäumen, welche ihn etwas abhalten, finden sie noch immer Aesung, während Hirsche und Rehe zu Thale getrieben werden und ohne künstliche Fütterung häufig erliegen. Eine Wildstandsübersicht aus Tegernsee vom Jahre 1800 weist nur zwanzig Gemsen auf, während im Jahre 1847 daselbst sechshundertundfunfzig Stück standen; ebenso befanden sich im Hohenschwangauer Leibgehege im Jahre 1828 nur etwa einhundert, im Jahre 1853 aber zwölf- bis funfzehnhundert Gemsen. Dasselbe hat man überall beobachtet, wo man die Schonzeit strenge einhielt und willentlich nur Böcke abschoß. In dem bereits (Bd. I, S. 492) erwähnten Jagdgebiete des Fürsten Friedrich zu Liechtenstein standen im Jahre 1844 im ganzen nur noch acht alte Gemsen und einige Böcke, während gegenwärtig hier mindestens zweihundert Stücke Gemswild vorhanden sind und jährlich sechszehn bis zwanzig abgeschossen werden können. Diese Vermehrung hat jedoch, wie Kobell hervorhebt, ihre Grenze, insofern sie von der Oertlichkeit [276] bedingt ist. Denn eine gewisse Anzahl Gemsen verlangt, wie jedes Wild, einen Standort von einer bestimmten Größe, und wenn ihrer zu viele werden, so verläßt der Ueberschuß den Platz und wechselt nach anderen Bergen.

Während des Sommers äst sich die Gemse von den besten, saftigsten und leckersten Alpenpflanzen, insbesondere von denen, welche nahe der Schneegrenze wachsen, außerdem von jungen Trieben und Schößlingen der Sträucher jener Höhen, vom Alpenröschen an bis zu den Sprossen der Nadelbäume; im Spätherbste und Winter dagegen müssen ihr das lange Gras, welches aus dem Schnee hervorragt, sowie allerlei Moose und Flechten genügen. Salz scheint ihr, wie den meisten anderen Wiederkäuern, unentbehrlich zu sein; Wasser zum Trinken dagegen bedarf sie ebensowenig wie andere Antilopen, da sie, ohne ihren Stand zu wechseln, auch auf vollkommen quellenlosen Gebirgsrücken lebt. Wahrscheinlich stillt sie ihren Durst durch Belecken der thaunassen Blätter zur vollständigen Genüge. Sie ist lecker, wenn sie es sein kann, und anspruchslos, wenn sie es sein muß, nimmt bei guter Aesung rasch an Feist und demgemäß beträchtlich an Umfang und Gewicht zu, magert aber auch bei dürftiger Aesung sehr bald wieder ab. Wenn tiefer Schnee den Boden deckt, hat auch sie oft Noth, um ihr Leben zu fristen; denn selbst in den niederen Waldungen findet sie nicht immer genügende Nahrung, obgleich sie sich unter allen Umständen tage-und wochenlang nur von den langen, bartartigen Flechten äst, welche von den unteren Aesten herabhängen. Um die Heuschober, welche man in einzelnen Alpengegenden im Freien aufstapelt, sammeln sich manchmal Rudel von Gemsen und fressen nach und nach so tiefe Löcher in die Schober, daß sie sich im Heue gleich gegen die Stürme decken können; auf anderen Oertlichkeiten dagegen, wo sie solche Heuschober nicht kennen, nimmt sie selbst im strengsten Winter kein Futter an, und leidet und kümmert. Tschudi hält es für unwahrscheinlich, daß Gemsen im Winter verhungern; erfahrene Jäger aber wissen nur zu gut, daß ein strenger Winter innerhalb nicht allzu ausgedehnter Gebiete oft dutzenden und selbst hunderten von ihnen das Leben raubt. In dem zwanzig tausend österreichische Joch umfassenden Jagdgehege um Wildalpen in Obersteiermark, dessen Jagdrecht gegenwärtig dem Fürsten Hohenlohe und dem Grafen Wilczek gehört, gehen in jedem Winter durchschnittlich vierzig Gemsen ein; in dem überaus schneereichen Winter des Jahres 1874/75 dagegen wurde hier die dreifache Anzahl verendeter und zweifellos verhungerter Stücke gefunden. So arg wie das Hochwild, welches hier, durch Mangel entkräftet und entmuthigt, bis an die Häuser kam und in die Viehställe eingetrieben werden konnte, litten sie freilich nicht, immerhin aber so bedeuteud, daß einzelne Theile des Jagdgebietes jahrelang unbedingte Schonung erfordern dürften, bis alle Verluste ersetzt sein werden.

Außer dem Mangel, welchen der Winter mit sich bringt, bedroht er die Gemsen auch noch durch Schneelawinen, welche zuweilen ganze Gesellschaften von ihnen begraben. Die Thiere kennen zwar diese Gefahr und suchen Stellen auf, wo sie am sichersten sind; das Verderben aber ereilt sie doch. Auch herabrollende Steine und Felsenblöcke erschlagen gar manche von ihnen; Krankheiten und Seuchen räumen ebenfalls unter ihnen auf, und eine Reihe von Feinden, namentlich Luchs, Wolf und Bär, Adler und Bart- oder Lämmergeier, sind ihnen beständig auf der Ferse. Luchse lauern ihnen im Winter in den Wäldern auf und richten oft große Verheerungen unter ihnen an; Wölfe folgen ihnen namentlich bei tiefem Schnee nach, und Bären beängstigen sie wenigstens in hohem Grade. Im Engadin soll es geschehen sein, daß ein Bär einer Gemse bis in das Dorf nachlief, in welchem sie sich in einen Holzschuppen rettete. Adler und Bartgeier gefährden sie nicht minder, da sie sich wie ein Blitz aus heiterem Himmel auf sie herniederstürzen, junge Kitzchen ohne weiteres vom Boden aufnehmen und ältere trotz deren Abwehr in den Abgrund zu stoßen suchen. Zu diesen in den gehegten Gebieten glücklicherweise fast ausgerotteten Verfolgern gesellt sich als schlimmster Feind der Mensch überall da, wo nicht bestimmte Jagdgesetze oder Jagdgebräuche eine geregelte Schonung dieses edlen Wildes erstreben und gewährleisten. Der ungezügelte Sohn der freien Berge fragt freilich noch heutigen Tages [277] wenig nach solchen Gesetzen, und deshalb sind die Gemsbestände auch allerorten, wo jedermann jagen darf, auf wenige Stücke beschränkt, während sie, wie wir gesehen haben, untergeordneter Pflege in erfreulicher Weise sich vermehren.

Von jeher galt die Gemsjagd als ein Vergnügen, würdig des besten Mannes. Maximilian, der große Kaiser Deutschlands, stieg mit Lust zu den gewandten Alpenkindern empor, kletterte ihnen selbst nach in Höhen, wo es, wie die Sage berichtet, eines Wunders bedurfte, um ihn wieder herab in die menschenfreundliche Tiefe zu führen. Nach ihm gab es wenige deutsche Fürsten, welche die Gemsenjagd mit gleicher Leidenschaft betrieben. Dann übten sie die Erzbischöfe aus und erließen Gesetze zur Hegung und Pflege des bereits seltener werdenden Wildes. Zur Zeit des Bezoaraberglaubens wurde ihm unbarmherzig nachgestellt. Dann trat gewissermaßen ein Stillstand von fast hundert Jahren ein. Unter den Großen der Erde griff erst der Erzherzog Johann von Oesterreich wieder zur Büchse; ihm folgten die Könige Bayerns und einige der deutschen Herzöge. Gegenwärtig ist die Jagd ein fürstliches Vergnügen geworden. Die gemsenreichsten Gebiete befinden sich im Besitze des Kaisers von Oesterreich, des Königs von Bayern, verschiedener Erzherzöge des kaiserlichen Hauses und reicher Edlen des österreichisch-ungarischen Kaiserstaates, werden durch tüchtige, meist inmitten der Reviere lebende Jäger überwacht und gewähren deshalb alljährlich ebenso anziehende als lohnende Jagden.

Der Liebenswürdigkeit des Grafen Hans von Wilczek danke ich mehrere genußreiche Tage in dem erwähnten Jagdgebiete um Wildalpen, bin dabei auch so glücklich gewesen, manchen guten Gemsbock zu erlegen; gleichwohl halte ich meine bei dieser Gelegenheit gesammelten Erfahrungen und Beobachtungen nicht entfernt für ausreichend, um über eine solche Jagd schreiben zu können, und ziehe es vor, einen alten, erfahrenen Jäger, dessen schlichten und doch ungemein anmuthenden Bericht ich Wort für Wort unterschreiben möchte, Franz von Kobell, für mich reden zu lassen.

»Ueber das Jagen der Gemsen«, sagt dieser treffliche Waidmann und Beobachter, »ist gar viel geschrieben worden, und manchmal hat einer, welcher kaum ein paar Jagden gesehen, die Feder ergriffen und je nach Stimmung und Erlebnissen diese Jagd zur gefährlichsten aller gemacht oder sie auch wieder in der Weise dargestellt, als wäre sie nicht viel mehr als ein Treiben auf Hasen und Rehe. Daß diese Jagd romantischer ist als die meisten anderen, liegt in der Natur des Gebietes, auf dem sie sich bewegt; was aber die Gefahren des Jägers betrifft, so kommt es auf die Art und Weise des Jagens und auf die Verhältnisse an, unter denen man jagt. Wer viele Gemsbirschen gemacht hat, wird schwerlich den Gefühlen inneren Grausens entgangen sein, wenn er über eine Wand oder durch eine Schlucht stieg und plötzlich über ihm ein Steingerumpel von flüchtigen Gemsen losging und kaum der Vorsprung eines Felsens den Leib zu decken vermochte, oder wenn er, einer angeschossenen Gemse nachsteigend, unversehens an Stellen kam, wo für das Mißlingen eines Schrittes oder Sprunges, welcher unvermeidlich gemacht werden mußte, die Folgen nur zu deutlich vor Augen lagen. Es ist dann ganz eigen, einem Steine nachzusehen, welchen der Fuß von der Wand löste, wie er gellend in die Tiefe fällt und auf dem Grunde steiler Gräben in weithin geschleuderte Trümmer zerschellt. Und nun bedenke man, daß gar oft ein Jäger den erlegten Bock von dem Platze, wo er verendete, nicht anders fortbringen kann, als indem er ihn auf den Rücken ladet und eine Wildschlucht hinuntersteigt oder quer durchs Felsengehänge, und das allein, ohne Gefährten, fern von aller Hülfe, auf sich selbst angewiesen, auf seine Gewandtheit und seinen Muth.

Das Steigen will geübt sein. Wer z.B. an einer Wand, an welcher überhaupt noch fortzukommen ist, in der Art herniedersteigen wollte, daß er mit dem Gesichte gegen die Wand, mit Händen und Füßen sich anklammernd, den Versuch machte, wie man auf einer Leiter herniedersteigt, der würde geradezu das Leben wagen, weil er die Stelle, wo er den Fuß setzen will, nicht sieht, sondern mit diesem nur fühlt und nicht weiß, was dann weiter kommt. Man hat in solchen[278] Fällen sich niederzusetzen und sitzend mit den Händen zu halten, während man hinuntersieht und die Stellen erforscht, welche verläßlich scheinen, die Füße darauf niederzulassen, weil man nur so einen Plan des Weiterkommens entwerfen kann. Dabei ist die Büchse und der Stock oft sehr hinderlich, und muß man diesen manchmal hinunterwerfen, wenn er dadurch nicht verloren geht; man trennt sich aber nicht gern vom Stocke, welcher eine große Hülfe gewährt, und ist oft schlimm genug daran, wenn er einem an solchen Plätzen aus der Hand gleitet und abfährt. So lange man noch etwas anzufassen hat und nicht gezwungen ist, zu springen oder zu laufen, geht es noch gut; wenn aber das Anfassen nicht mehr möglich und man auf einem schiefen, schmalen Grate gehen oder durch eine Stelle in einem steilen Graben laufen oder darüber springen muß, dann ist es bedenklich: und doch soll man nicht viel darüber denken und keine Furcht haben. Es kommen Fälle vor, wo Gehen- und Rutschenwollen weit gefährlicher ist, als ein paar flinke Schritte zu machen, und derjenige, welcher darüber ängstlich ist, thut besser umzukehren, wobei freilich auch zuweilen das Umkehren noch schlimmer ist als das Weitergehen. Alles dies steigert oder mindert sich an Gefahr unter sonst gleichen Umständen, je nachdem man allein ist oder ein Jäger vorsteigt. In Gesellschaft eines solchen macht man Wege mit Leichtigkeit, welche drohend und schreckhaft herschauen, wenn man allein steigt. Es ist dabei nicht die Hülfe, welche der Jäger gewährt: denn dieser kann oft gar nichts helfen; aber es ist die erlangte Gewißheit, daß der Gang überhaupt zu machen, und es ist die Vorzeichnung des Weges, welchen man nehmen soll, was wesentlich ermuntert und forthilft. Steigeisen sind nur mit Vorsicht und vorzüglich auf Graslaanen zu gebrauchen; man verwöhnt sich aber leicht damit, und ich kenne ausgezeichnete Steiger, welche ein Eisen nur selten an den Fuß nehmen, außer auf gefrorenem Boden oder wo es schwer zu tragen gibt. Die Graslaanen sind übrigens nur zu scheuen, wenn sie sehr steil, vom Regen naß ober verschneit, oder auch wenn sie sehr trocken sind. Enden sie nach unten an einer Wand, so sind sie natürlich doppelt gefährlich; fällt man auf einer solchen und kommt auf den Rücken zu liegen, so ists vorbei, wenn man sich nicht sogleich auf den Bauch herumwirft und auf dem Rasen noch anklammern kann. Es ist in der That merkwürdig, wie wenig Unglücksfälle beim Steigen vorkommen; wenn sie aber vorkommen, so geschieht es selten bei Jagden, dagegen oft genug beim Brechen des verlockenden Edelweiß. An Stellen, wo die Gefahr augenscheinlich ist, geschieht auch weniger ein Unfall, weil man behutsam zu Werke geht. Außerdem wird leicht übersehen, daß beim Fallen und Abfahren ein Sichhalten nicht immer möglich und somit auch keine Rettung ist. Am gefährlichsten sind schief hängende Steinplatten, wo man die Schuhe ausziehen und in Strümpfen oder besser noch barfuß gehen muß.

Es versteht sich nach dem Gesagten von selbst, daß man schwindelfrei sein muß, um fortzukommen. Gleichwohl kann sich unter Umständen eine Anwandlung von Schwindel einstellen. Ich habe wohl ein paar hundert Gemsjagden mitgemacht, wo zuweilen auch Lagen vorkamen, welche ich nicht gerade noch einmal erleben möchte, und ich kann mich nicht erinnern, während des Steigens oder Gehens an Gehängen schwindlich geworden zu sein; dagegen geschah mir dieses einige Male beim stundenlangen Sitzen an einer gefährlichen Stelle und beim fortgesetzten Hinunterschauen. Dann hilft ein Schluck Rum, Cognac oder dergleichen, aber es hilft auch der Anblick der nahenden Gemsen. Ich erinnere mich einer solchen Anwandlung, da mein Stand bei einem Treiben auf einem Keile zwischen steilen Gräben war, wo kaum noch genug Platz zum Sitzen. Nachdem ich fast drei Stunden da gesessen und den Schwindel fühlte, wollte ich einen anderen Stand nehmen, als plötzlich fünf Gemsen in den Graben hereinsprangen. Da war aller Schwindel weg: ich schoß einen guten Bock, und wohlgemuth sah ich ihm nach, als er stürzte und in den Graben hinunterkugelte.

Man muß sich natürlich nicht vorstellen, daß Gemsen und Jäger immer an den Gehängen herumzukrabbeln haben wie die Fliegen an der Wand. Die Oertlichkeit ist oft so günstig, daß man ohne besondere Kunst und Mühe seine Beute erringt, besonders beim Treiben, wenn z.B. [279] die Wechsel über einen Alpenweg gehen oder durch einen Waldgrund oder durch die Thalsohle selbst. Es gibt kaum eine Jagd, wo diese Verhältnisse mannigfaltiger und wechselnder wären.

Einen guten Bock auf der Birsche zu schießen, hat immerhin seine Schwierigkeiten; aber wie der Zufall manche Birsche verdirbt, so begünstigt er auch wieder manche andere. Besonders die Jäger kommen bei den vielen Gängen, welche sie machen, oft da zum Schusse, wo sie gar nicht daran denken. Der Gang solcher Birschen ist mitunter ziemlich weitläufig. Da muß man am frühen Morgen von einem geeigneten Platze aus das Einziehen der Gemsen beobachten und sehen, wo der Bock sich niederthut, was gewöhnlich unter einer Wand auf einem Felsenvorsprunge geschieht, wo er eine schöne Aussicht hat. Wenn man nun weiß, wo er sich niedergethan, hat man sich vom Beobachtungsplatze möglichst ungesehen wegzubirschen und zu warten, bis die Sonne hoch genug steht, daß der Wind aufwärts zieht; dann steigt man über den Bock oft auf weiten Wegen und rutscht dann auf dem Bauche über die Wand, unter welcher er sich niedergethan hat, vorsichtig und die Büchse immer schußfertig, hinaus und schießt so liegend hinunter. Nun geschieht es aber nicht selten, daß man den in der Ruhe befindlichen Bock, ob man gleich an der rechten Wand ist, von oben nicht sehen kann, z.B. wenn die Wand etwas überhängig, eine hinderliche Latsche (Knieholz) vorhanden ist etc. Dann hat man zu warten, bis der Bock zum Aesen freiwillig wieder aufsteht, oder man wirft einige Steinchen hinunter, um das Aufstehen zu veranlassen. Mancher beschwerliche Gang aber wird trotz aller Vorsicht umsonst gemacht.

Je nach dem Wildstande werden nur starke Böcke oder auch Geisen und geringe Gemsen geschossen. Das Erkennen des Bockes ist mitunter schwer; wenn man aber Zeit zum Beobachten hat und ein gutes Fernrohr zur Hülfe nimmt, dann hat es keinen Anstand. An den stärkeren Krickeln und den mehr eingebogenen Enden derselben unterscheidet man den Bock ziemlich leicht von der Geis, und um so leichter, wenn er ein starker Bock ist. Kommt man nahe genug, so erkennt man wohl auch den Pinsel, welcher in wenigen langen Haaren besteht. Beim Treiben ist es schwer, und soll nur ein Bock geschossen werden, so kann man als Regel annehmen, eine einzeln kommende, starke Gemse immer zu schießen, wenn man an derselben nicht die dünnen und weniger eingebogenen Krickeln der Geis deutlich erkennt; denn im schlimmsten Falle schießt man dann eine Geltgeis, um die nicht viel Schade ist. Kommt aber ein Rudel, so muß man die letzten nach dem dickeren und kürzeren Halse und der mehr gedrungenen Gestalt, welche auch den Bock kennzeichnet, mustern, und es gehört ein geübtes Auge dazu, sich nicht zu täuschen. Man soll mit dem Schusse nicht eilen und, wenn die Gemsen flüchtig sind, überhaupt nur schießen, falls weiter keine Aussicht bleibt, sie zu bekommen. Außerdem aber ist der Augenblick zu benutzen, wo sie stutzen, und das geschieht öfters und kann auch durch Anpfeifen oder einen kurzen Ruf bewerkstelligt werden. Wenn man mit ihrer Art und ihrem Wesen bekannt ist und den Platz wohl angeschaut hat, so läßt sich fast mit Gewißheit bestimmen, wo sie stutzen werden, so daß man, während sie kommen, die Büchse gleich auf einen solchen Platz richten, gut zusammenschauen und sie abwarten kann.

Die Art, wie die Gemsen beim Treiben kommen, ist sehr verschieden und bietet tausenderlei Bilder dar; denn die Gehänge, Gräben und Schluchten wechseln auf das vielartigste. Je nachdem sie nur den entfernten Lärm der Treiber hören und ihr Standort nicht zu tief im Bogen ist, steigen sie oft ganz vertraut auf eine hohe Kuppe und bleiben da, nach dem Treiben sich öfters hinwendend, wohl eine halbe Stunde oder länger, ehe sie weiter vorwärts gehen; kommt ihnen aber ein Treiber plötzlich zu Gesicht, so springen sie oft mit unglaublicher Geschwindigkeit einen Hang herunter und verschwinden in dem Graben, um dann an einer Scharte des Grates wieder zu erscheinen. An scharfen Wänden nimmt das Rudel, wenn es nicht beschossen wird, fast immer denselben Weg; über eine Kluft springt eines wie das andere, und manchmal geht es im Zickzack herunter ohne Aufhalten. In den Latschen verstecken sie sich gern, und es ist kaum zu begreifen, wie schnell sie durch ihre widerstrebenden und wirr sich deckenden Stämme und Aeste fortkommen [280] können. Wenn der Wind gut ist, sind sie in der Regel leicht vorwärts zu treiben; Hauptsache aber bleibt es, daß sie den Treiber sehen, denn abgelassene Steine sprengen sie wohl auf, wenn sie nahe niederrasseln, bekümmern sie aber nicht viel. Sie wissen recht wohl, ob ihnen die Steine etwas anhaben können oder nicht; deckt sie also ein Felsenvorsprung, so bleiben sie trotz alles Steinregens, welcher darüber heruntergeht, ganz ruhig stehen. Wenn Nebel liegt, ist mit der Gemsjagd nur dann etwas auszurichten, wenn der Treiber sehr viele sind und diese geschlossen vorkommen können. Die Felsengrate bieten mancherlei enge Schluchten und Kamine, welche die Gemsen gern annehmen. Wenn sie in solchen ansteigen und der Schütze oben ist, sind sie leicht zu schießen. Es gibt Wechsel, wo die Rudel kommen, und andere, wo nur ein guter Bock kommt; man kann je nach den Umständen darüber ebenso sicher sein wie über einen guten Fuchsriegel. Die alten Böcke sind übrigens sehr schlau, und ich habe manchen in einen Graben hinaufsteigen sehen, während ein Treiber in einem ganz nahe daran gelegenen mit lautem Rufen und Pfeifen herniederstieg. Nicht selten verstecken sich die Gemsen so, daß sie erst unmittelbar vor den Treibern zum Vorschein kommen. Ist der Wind schlecht, so bringt sie nichts vorwärts. Wenn ein Rudel naht, kann man nicht selten mit Vergnügen beobachten, daß die Gemsen ein leichtsinniges Volk sind. Denn der Haupttrupp überläßt die Sorgen der anführenden Kitzgeis, und wenn diese anhält, um zu horchen und zu sichern, was zu thun ist, so stoßen und raufen sich oft die anderen, es wäre denn, daß ihnen das Treiben gar zu nahe gekommen.

In Betreff der Entfernung, besonders über einen Graben hinüber, kann man sich sehr täuschen, und manche Gemse wird deshalb gefehlt. Als Regel gilt, daß es zum Schießen zu weit ist, wenn man die Krickeln nicht mehr sieht. Der beste Schuß ist freilich ein Blattschuß; es kommen aber oft Waidwundschüsse vor. Eine so angeschossene Gemse thut sich bald nieder; wird sie aber angegangen oder der Hund darauf gelassen, so geht sie fort und steigt meistens in eine Wand ein, wo der Hund nicht folgen kann; dann birscht man sich an und schießt sie von der Wand herunter. Im schärferen Gebirge kann man wegen des Abfallens keinen Hund gebrauchen, doch findet man hier gewöhnlich die Rothfährte leicht auf den grauen Steinen. Zuweilen ist es aber für den Jäger unmöglich, auf den Platz vorzudringen, wo die Gemse verendete, und sie muß verlassen werden und geht verloren.

Je wilder die Gegend, desto schöner ist diese Jagd. In den hohen Gebirgsgürteln von Berchtesgaden, am Funtnsee, Simmelsberg etc. ist es wild und einsam genug, daß es zuweilen den Schein hat, als hätten manche Vögel, denen man begegnet, noch keinen Menschen gesehen; denn mit offenbarer Neugier umfliegen sie den auf dem Stande lauernden Schützen. Den herrlichen Karminspecht (Mauerläufer) hätte ich manchmal mit einem Schmetterlingsnetze leicht fangen können; die hell kreischenden Steindohlen mit den rothen Ständern stoßen sogar zuweilen auf das fremde Menschenwesen. Dabei gewährt es einen eigenthümlichen Reiz, Stellen zu betreten, von denen man wohl sagen kann, daß sie vorher nie ein menschlicher Fuß berührt. Wenn man nun an einem solchen Platze oft mehrere Stunden in mancherlei Betrachtungen weilt und wird plötzlich durch das Klingen und Sausen fallender Steine aufgeschreckt, und es steigt ein starker Bock ›schwarz wie der Teufel‹ herein über ein Eck und kommt am Gewänd herunter, immer näher und näher – wärs ein Wunder, wenn einen da das Jagdfieber befiele? Es befällt wohl manchen jungen Schützen, daß ihm die Zähne klappern! Gehts aber gut, und sitzt der Schuß am rechten Flecke, und der Bock stürzt durch Gestein und Alpenrosen in den Graben, während die Echos wiederhallen von Berg zu Berge – was soll ich schreiben, wie einem da wird? Nennt es einen materiellen Genuß, eine bedauerliche Grausamkeit, nennt es, wie ihr wollt, ihr Jagdbekrittler; wir anderen rufen freudig: ›es lebe das Waidwerk.‹«

Das Wildpret der Gemse darf sich an Wohlgeschmack mit jedem anderen messen, übertrifft meiner Ansicht nach sogar das unseres Rehes, welches bekanntlich als das zarteste und schmackhafteste der einheimischen Wildarten gilt, noch bei weitem, da es sich durch einen würzigen, mit [281] nichts zu vergleichenden Beigeschmack auszeichnet. Nur während der Brunstzeit soll es etwas bockig schmecken und an Ziegenfleisch erinnern, welches letztere, nachdem es eine besondere Beize durchgemacht hat, von den betriebsamen und erfindungsreichen Schweizer Gastwirten durchreisenden Fremden sehr oft als Gemsbraten aufgetischt wird. Fast ebenso werthvoll als das Wildpret ist die Decke, welche man zu vorzüglichem Wildleder verarbeitet. Auch die Hörner finden mancherlei Verwendung; die Haare längs der Rückenfirste endlich dienen als Hutschmuck ebensowohl der zünftigen Jäger wie jagdlustiger Sonntagsschützen, und wenn dieselben auch noch keine freilebende Gemse gesehen haben sollten.

Die Gemse spielt in der Volksdichtung unserer Alpenbewohner genau dieselbe Rolle, welche der Gazelle durch die Morgenländer zugesprochen wurde. Hunderte von Liedern schildern sie und ihre Jagd in ebenso treffender wie annmuthender Weise; mancherlei Sagen umranken ihre Naturgeschichte, so weit diese dem Volke zum Bewußtsein gekommen ist. Ein allgemein verbreiteter Aberglaube bestimmt den Jäger, das Herz des aufgebrochenen Wildes zu öffnen und das hier noch sich findende Blut zu trinken, in der Zuversicht, dadurch Muskeln und Sinne zu stählen und den gefürchteten Schwindel zu vertreiben; ein anderer Volksglaube schützt eine weiße Gemse vor dem tödtlichen Blei, weil derjenige, welcher eine solche erlegte, sein Leben stets durch einen Sturz in die Tiefe enden soll. Die Bergrisse von Recht und Unrecht verwirren sich selbst in den klarsten Köpfen der ehrlichsten Gebirgsleute, wenn es sich um die Gemse handelt, und der Sohn der Alpen sieht in ihr noch heutigen Tages das ihm gehörende Eigenthum, das Wild, welches er jagt, wo es auch sei.

Jung eingefangene Gemsen lassen sich zähmen. Man ernährt sie mit Ziegenmilch, mit saftigem Grase und Kräutern, mit Kohl, Rüben und Brod. Wenn man gutartige Ziegen hat, kann man diesen das Pflegeelterngeschäft anvertrauen. Dabei gedeihen die kleinen, heiteren Gebirgskinder nur um so besser. Lustig spielen sie mit dem Zicklein, keck und munter mit dem Hunde; traulich folgen sie dem Pfleger, freundlich kommen sie herbei, um sich Nahrung zu erbitten. Ihr Sinn strebt immer nach dem Höchsten. Steinblöcke in ihrem Hofe, Mauerabsätze und andere Erhöhungen werden ein Lieblingsort für sie. Dort stehen sie oft stundenlang. Sie werden zwar nie so kräftig wie die freilebenden Gemsen, scheinen sich aber ganz wohl in der Gefangenschaft zu befinden. Bei manchen bricht im Alter auch eine gewisse Wildheit durch; dann gebrauchen sie ihre Hörnchen oft recht nachdrücklich. Ihre Genügsamkeit erleichtert ihnen die Gefangenschaft. Im Alter zeigen sie sich noch weniger wählerisch hinsichtlich ihrer Nahrung als in der Jugend. Abgehärtet sind sie von Mutterleibe an. Im Winter genügt ihnen ein wenig Streu unter einem offenen Dächlein. Sperrt man sie in einen Stall, so behagt es ihnen hier nicht; einen Raum zur Bewegung und frisches Wasser müssen sie unbedingt haben. Alt eingefangene bleiben immer furchtsam und scheu.

Selten entschließen sich die Gemsen in der Gefangenschaft zur Fortpflanzung, und wenn sie es wirklich thun, hat der Pfleger mit der größten Sorgfalt zu verfahren, um den Bock im Zaume zu halten. Laut Tschudi erhielt Laufer 1853 von seiner zahmen Gemsziege ein Junges, welches bald nach der Geburt starb, im Mai 1855 aber ein zweites, gesundes und munteres Thierchen. Im Jahre 1863 hatte Schöpff die Freude, seine gefangenen Gemsen zur Paarung schreiten zu sehen, und am 30. Juni bemerkte er, daß sich bei der hochbeschlagenen Geis Geburtswehen einstellten. Da die Geburt schwer von statten ging, wurde ärztliche Hülfe in Anspruch genommen und durch dieselbe ein junger gesunder Bock zur Welt gebracht. Die alte Gemse verhielt sich ganz ruhig dabei; kaum aber waren beide, Mutter und Böckchen, auf den Beinen, so stieß erstere gewaltig nach dem Kleinen und würde dasselbe getödtet haben, hätte man es nicht schleunigst entfernt. Höchst wahrscheinlich zeigte sich die Gemse nur aus dem Grunde so wenig mütterlich, weil das Junge sogleich nach der Geburt von menschlicher Hand berührt worden war. Das Thierchen erhielt eine Ziege zur Pflege, gedieh und wuchs so rasch heran, daß es bereits nach anderthalb Jahren fast ebenso groß [282] wie die Mutter war. Die alte Gemse setzte ein Jahr mit der Brunst aus und verlangte erst im folgenden den Bock wieder. Letzteren mußte man, weil er sehr kräftig und böse war, von Mutter und Sohn getrennt halten, durfte ihn auch nur unter strengster Aufsicht zu der Geis bringen, da er dieselbe, wenn sie ihn nicht annehmen wollte, wüthend verfolgte, mit den Hörnern unterfuhr und sie ohne Dazwischentreten der Wärter unzweifelhaft stark verletzt haben würde. Elf Tage nach einander stand Schöpff mit seinen Wärtern, alle mit Stöcken bewaffnet, in dem Gehege der Thiere, um im geeigneten Augenblicke den in hohem Grade erregten Bock von der beabsichtigten Mißhandlung abzuhalten. Erst nach Verlauf dieser Zeit ging die Paarung ohne Zwischenfälle vor sich. Im folgenden Jahre pflanzten dieselben Thiere wiederum sich fort. In Schönbrunn hat man ebenfalls Gemsen gezüchtet.

*

Buchempfehlung

Meyer, Conrad Ferdinand

Gedichte. Ausgabe 1892

Während seine Prosa längst eigenständig ist, findet C.F. Meyers lyrisches Werk erst mit dieser späten Ausgabe zu seinem eigentümlichen Stil, der den deutschen Symbolismus einleitet.

200 Seiten, 9.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Sturm und Drang. Sechs Erzählungen

Zwischen 1765 und 1785 geht ein Ruck durch die deutsche Literatur. Sehr junge Autoren lehnen sich auf gegen den belehrenden Charakter der - die damalige Geisteskultur beherrschenden - Aufklärung. Mit Fantasie und Gemütskraft stürmen und drängen sie gegen die Moralvorstellungen des Feudalsystems, setzen Gefühl vor Verstand und fordern die Selbstständigkeit des Originalgenies. Michael Holzinger hat sechs eindrucksvolle Erzählungen von wütenden, jungen Männern des 18. Jahrhunderts ausgewählt.

- Jakob Michael Reinhold Lenz Zerbin oder Die neuere Philosophie

- Johann Karl Wezel Silvans Bibliothek oder die gelehrten Abenteuer

- Karl Philipp Moritz Andreas Hartknopf. Eine Allegorie

- Friedrich Schiller Der Geisterseher

- Johann Wolfgang Goethe Die Leiden des jungen Werther

- Friedrich Maximilian Klinger Fausts Leben, Taten und Höllenfahrt

468 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum