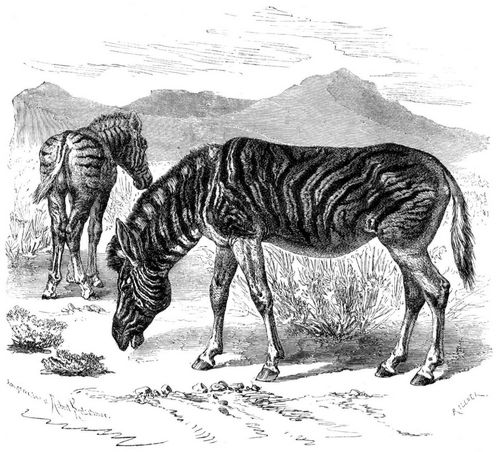

Zebra (Equus Zebra)

[49] Das Zebra oder Bergpferd (Equus Zebra, Hippotigris Zebra und antiquorum) endlich, welches etwa die gleiche Größe hat, ist am ganzen Leibe gestreift und hierdurch leicht von dem Dauw zu unterscheiden. Bei genauerer Untersuchung ergeben sich übrigens noch andere [49] Kennzeichen. Es hat in seinem Leibesbau weniger Aehnlichkeit mit dem Pferde als vielmehr mit dem Esel, und zwar vorzugsweise mit dem Dschiggetai. Der auf schlanken, gut gebauten Beinen ruhende Leib ist voll und kräftig, der Hals gebogen, der Kopf kurz, die Schnauze wulstig, der Schwanz mittellang, seiner größten Länge nach kurz und nur gegen das Ende hin langbehaart, also dem Eselschwanze ähnlich, die Mähne dicht, aber sehr kurz.

Auf weißem oder hellgelblichem Grunde verlaufen von der Schnauze an bis zu den Hufen Querbänder von glänzend schwarzer oder rothbrauner Färbung; nur die Hinterseite des Bauches und die Innenseite der Oberbeine sind nicht gebändert. Der dunkelbraunschwarze Längsstreifen auf dem Rücken ist ebenfalls vorhanden, und längs des Unterleibes verläuft ein zweiter.

Wahrscheinlich war es das Zebra, welches den Europäern zuerst bekannt wurde. Ob der Hippotigris, welchen Caracalla tödtete, gerade dieser Art angehörte, läßt sich nicht behaupten, da die Beschreibung dieses Thieres nicht genau genug ist. Auch ein späterer Berichterstatter, Pilostorgius, welcher um das Jahr 425 schrieb und von großen, wilden, gescheckten Eseln spricht, gibt nur eine ungenügende Beschreibung des betreffenden Wildpferdes. Die ersten genaueren Nachrichten erhalten wir durch die Portugiesen, welche nach ihrer Ansiedelung in Ostafrika zunächst das Zebra kennen lernten. Im Jahre 1666 brachte ein Gesandter aus Aethiopien das erste wahre Zebra [50] als Geschenk für den Sultan nach Kairo. Später berichten Kolbe, Sparrman, Levaillant, Lichtenstein, Burchell und Harris über das Freileben, und in der neuern Zeit von Cuvier an alle achtsameren Beobachter über das Gefangenleben der Tigerpferde. Ich versuche aus den mir bekannten Angaben das wichtigste zusammenzustellen.

Heimat und Aufenthaltsorte der sich so nahe verwandten Thiere sind verschieden. Das Quagga findet sich nur im Süden Afrikas, und zwar in Ebenen, nach Norden hin bis zum Vaalflusse; das Tigerpferd, welches ähnliche Gegenden bewohnt, reicht weiter nach Norden herab, wahrscheinlich bis in die Steppen zwischen dem Gleicher und dem zehnten oder zwölften Grade nördlicher Breite; das Zebra endlich lebt ausschließlich in Gebirgsgegenden des südlichen und östlichen Afrika vom Kap bis Abessinien hin.

Quagga und Dauw halten in ziemlich starken Herden zusammen. Die Reisenden sahen sie zu zehn, zwanzig, dreißig Stücken vereinigt; einzelne Beobachter sprechen auch von Gesellschaften, welche hunderte zählen. So zahlreiche Herden kommen, nach Harris, gegenwärtig nur noch außerhalb der Kapansiedelung vor; innerhalb derselben, und hier auch nur an den Grenzen, sieht man gewöhnlich nur Trupps von zwölf bis zwanzig Stücken. Anders verhält es sich mit dem Dauw, welcher im nördlichen Südafrika noch in sehr starken Herden auftritt. Immer sieht man jede einzelne Art für sich allein. Vielleicht fürchtet ein Tigerpferd das verwandte; vor anderen Thieren aber scheut es sich nicht. So geben alle Beobachter übereinstimmend an, daß man zwischen den Quaggaherden fast regelmäßig Spring- und Buntböc ke, Gnus und Straußen findet. Zumal die letzteren sollen die beständigen Begleiter gedachter Wildpferde sein, jedenfalls deshalb, weil diese aus der Wachsamkeit und Vorsicht jener Riesenvögel den besten Vortheil zu ziehen wissen. Nach Harris vereinigt sich der Dauw ebenso regelmäßig mit dem Kokun oder gestreiften Gnu wie das Ouagga mit dem Wildebeest oder Gnu; ja es scheint fast, als ob eins der genannten Thiere ohne das andere sich nicht behaglich fühle. Derartige Freundschaften gewisser Thiere mit scheueren, klügeren sind nichts seltenes. Die wachsamsten Mitglieder solcher gemischten Gesellschaften geben dann immer den Ton an; solange sie sich ruhig verhalten, bekümmert sich das ganze übrige Heer um nichts anderes als um ihre Ernährung oder ihren Zeitvertreib; sobald jene stutzig werden, erregen sie die Aufmerksamkeit der Gesammtheit und wenn sie die Flucht ergreifen, folgen alle ihnen nach. Gewöhnlich laufen die alten und jungen Tigerpferde mit einander, zuweilen aber, wahrscheinlich zur Zeit der Paarung, halten sich alte und junge getrennt.

Alle Tigerpferde sind ungemein schnelle, flüchtige, wachsame und scheue Thiere. Sie jagen mit Windeseile dahin, über die Ebene sowohl wie über die Berge. Harris schildert ihr Auftreten und Gebaren in malerischer Weise. »Im Norden des Orangeflusses«, so ungefähr drückt er sich aus, »da wo der Kokun seinen Verwandten, das Gnu, vertritt, lebt im innigsten Verbande mit jenem der Dauw, und zwar hier selten in schwächeren Herden als solchen, welche zwischen achtzig und hundert Stücke zählen. Schwerlich kann man sich ein schöneres Geschöpf denken als dieses prachtvoll gezeichnete, kräftige, wilde, schnelle Kind der Steppe es ist, und sicherlich vermag man kaum eine Vorstellung von dem Eindrucke zu gewinnen, welchen diese ebenso schönen wie lebhaften Thiere hervorrufen, wenn sie im Vollgefühle ihrer Freiheit den heimischen Boden stampfen oder vor dem berittenen Verfolger in geschlossener Reihe dahinjagen. Auf weithin vor dem Auge des Jägers erstreckt sich die sandige Ebene, und bloß hier und da wird deren rothschimmender Grundton durch dunkle Flecken sonnenverbrannten Grases unterbrochen, spärlich nur beschattet durch einzelne Bestände federblätteriger Mimosen und in weitester Ferne begrenzt durch die scharfen Linien im klaren Dufte schwimmender Berge. Inmitten solcher Landschaft erhebt sich eine dichte Staubwolke und steigt, von keinem Lufthauche beirrt, wie eine Rauchsäule zum klaren, blauen Himmel auf. Einige Geier kreisen über ihr. Näher und näher rollt sie heran. Endlich werden dunkele, lebende Wesen, welche sich in ihr wie tanzend zu bewegen scheinen, von Zeit zu Zeit, immer nur auf Augenblicke, sichtbar. Vom Dunkel sich lösend, erglänzen prachtvoll und seltsam gefärbte und gezeichnete Thiere im Strahle [51] der Sonne: und heransprengt, den Bauch auf der Erde, unter dröhnenden Hufschlägen, als ob ein Reiterregiment vorübereile, ein Trupp Tigerpferde, der Vortrab einer geschlossenen, in gedrängter Reihe dahinstürmenden Herde. In ungeordneter Eile jagen sie dahin, Hälse und Schweife gehoben, Nacken an Nacken mit ihren absonderlichen, streifigen, wiederkäuenden Genossen. Jetzt schwenkt und hält der Trupp einen Augenblick um zu sichern. Langsamen Ganges, die Nüstern geweitet, die Mähne gesträubt, mit dem Schweife die Flanken peitschend, tritt ein kräftiger Hengst einige Schritte vor, erkennt den Jäger, schnaubt heftig und springt zu der Herde zurück: und dahin eilt diese von neuem, wiehernd und die gestreiften Köpfe schüttelnd. Ein anderer Halt und neues Sichern. Die kleinen Pferdeohren böswillig nach hinten gelegt, verläßt jetzt eine flüchtige Stute die Reihe, naht, nicht ohne vorher noch ihre behenden Hufe gegen die Rippen eines ihrer Bewunderer zu werfen, dessen Muthwillen ihn verleitet hatte, eine verlockende Gelegenheit wahrzunehmen und ihr einen Liebesbiß beizubringen. Und mit frohlockendem Wiehern und siegestrunkenem und gefallsüchtigem Aufwerfen ihres Hauptes, frei und fessellos wie der Wind, sprengt sie weiter, gefolgt von ihrem keineswegs abgeschreckten Liebhaber, bis der aufwirbelnde Staub beide wieder umhüllt und dem Auge entzieht«.

Eine solche geschlossen dahinjagende Herde von Tigerpferden einzuholen, fällt dem gutberittenen Jäger nicht schwer, so leicht auch ein einzelnes Quagga oder Dauw dem flüchtigsten Reiter entrinnt. Man erzählt, daß die jungen Quaggas, wenn es dem Verfolger gelingt, mit dem Pferde in die Herde zu sprengen und die Fohlen von den Müttern zu trennen, sich willig gefangen geben und dem Pferde nachfolgen wie früher der eigenen Mutter. Es scheint überhaupt zwischen den Tigerpferden und den einhufigen Hausthieren eine gewisse Freundschaft zu bestehen; Quagga und Dauw wenigstens folgen gar nicht selten den Rossen der Reisenden und weiden ruhig unter ihnen.

Durchaus verschieden tritt das Zebra auf. Es bewohnt, laut Harris, ausschließlich Gebirge, nicht allzu selten noch einzelne Berggegenden der Ansiedelung des Vorgebirges, steigt freiwillig niemals in die Ebene herab und vermischt sich daher auch nirgends mit seinen Verwandten. Im Gebirge pflegt es die wildesten und abgelegensten Oertlichkeiten auszuwählen und außerdem stets eine Wache auf einem weiteste Umschau gewährenden Vorsprunge auszustellen. Auf das geringste Lärmzeichen des Wachtthieres ergreift die bunte Herde die Flucht und jagt längs der steilsten Abstürze oder an gähnenden Abgründen vorüber mit einer Schnelligkeit, Behendigkeit und Sicherheit, daß der menschliche Fuß ihr nicht zu folgen vermag, und es dem Jäger nur selten gelingt, mit seiner weittragenden Büchse eines der stolzen Thiere zu erlegen.

In ihrer Nahrung sind die Tigerpferde nicht besonders wählerisch; doch besitzen sie nicht die Anspruchslosigkeit der Esel. Ihre Heimat bietet ihnen genug zu ihrem Unterhalte, und wenn die Nahrung an einem Orte ausgeht, suchen sie andere günstige Stellen auf. So unternehmen Quagga und Dauw, wie die übrigen in Herden lebenden Thiere Südafrikas, zeitweilige Wanderungen, wenn die Trockenheit in jenen wüstenartigen Strecken, welche ihren bevorzugten Aufenthalt ausmachen, alles Grün vernichtet hat. Man hat mehrfach beobachtet, daß sie dann mit verschiedenen Antilopen das bebaute Land besuchen und, plündernd und raubend, den Ansiedlern lästig werden. Mit der beginnenden Regenzeit verlassen sie jedoch freiwillig die bewohnten Gegenden, in denen sie so viele Verfolgungen oder wenigstens Störungen erleiden müssen, und wenden sich wieder ihren alten Weideplätzen zu.

Die Stimme der Tigerpferde ist ebenso verschieden von dem Wiehern des Pferdes wie von dem Röhren des Esels. Nach der Cuvier'schen Beschreibung stößt das Quagga wohl zwanzigmal hinter einander die Silben »Oa, Oa« aus, andere Reisende geben sie durch »Quä, Quä« oder »Quähä« wieder und erklären uns hierdurch zugleich den hottentottischen Namen; das Tigerpferd läßt kurze Laute vernehmen, welche wie »Ju, ju, ju« klingen und selten mehr als dreimal nach einander ausgestoßen werden; über das Geschrei des Zebra finde ich keine Angabe, habe das Thier [52] auch niemals schreien oder wiehern gehört. Im Vergleiche zu dem Pferde und dem Esel, muß man die Tigerpferde als schweigsame Geschöpfe bezeichnen, so wenig dies auch mit ihrer sonstigen Erregbarkeit in Einklang zu bringen ist.

Alle Sinne der Tigerpferde sind scharf. Dem Ohre entgeht nicht das geringste Geräusch, das Auge läßt sich nur äußerst selten täuschen. In ihrem geistigen Wesen stehen sich sämmtliche Arten ziemlich gleich. Ein unbegrenzter Hang zur Freiheit, eine gewisse Wildheit, ja selbst Tücke und ein hoher Muth ist allen gemein. Tapfer wehren sie sich mit Ausschlagen und Beißen gegen die Angriffe der Raubthiere. Die Hiänen lassen sie wohlweislich in Ruhe. Vielleicht gelingt es nur dem gewaltigen Löwen, sich eines Tigerpferdes zu bemächtigen; der freche Leopard stürzt sich wohl nur auf schwächere, weil erwachsene ihn durch Wälzen auf dem Boden abschütteln und durch Ausschlagen und Beißen vertreiben dürften. Der schlimmste Feind ist auch für die Tigerpferde der Mensch. Die Schwierigkeit der Jagd und das schöne Fell der Thiere, welches vielfach Verwendung findet, spornt die Europäer zur Verfolgung des im ganzen sehr unschädlichen Wildes an. Manche Ansiedler am Vorgebirge der Guten Hoffnung jagen Quagga und Dauw mit Leidenschaft, aber auch die Abessinier scheinen den bei ihnen vorkommenden Arten eifrig nachzustellen, weil die Vornehmen den Hals ihrer Pferde gern mit Fransen schmücken, welche aus der bunten Mähne jener wilden Verwandten des Rosses zusammengesetzt sind. Die Europäer erlegen die Tigerpferde mit der Kugel, die Eingebornen mit dem Wurfspeer; häufiger aber werden die schmucken Thiere in Fallgruben gefangen und nachher mit leichter Mühe getödtet oder für die Gefangenschaft bestimmt. Für die eingebornen Bewohner des Innern haben nur die getödteten Tigerpferde Werth, da sie das von den Europäern verschmähte Fleisch als Leckerei betrachten und es, laut Harris, zuweilen selbst dem Löwen abjagen. Ihren »gezähmten« Buschmans zu Gefallen, nehmen wohl auch die Ansiedler das Fleisch eines erlegten Tigerpferdes mit sich heim, während sie sonst nur das Fell benutzen.

Mit Unrecht haben die Tigerpferde für unzähmbar gegolten. Die richtige Hand hat sich nicht genügend mit den herrlichen Thieren beschäftigt, der rechte Ernst, Erfolge zu erzielen, bisher noch gefehlt. Einzelne Versuche gelangen, andere schlugen fehl. Quaggas sind mehrere Male zum Ziehen und Tragen abgerichtet worden. In der Ansiedelung am Kap sieht man nicht allzu selten Quaggas unter den Zugpferden, und in England hatte Sherif Parkins ein Paar dieser schönen Thiere soweit gebracht, daß er sie vor einen leichten Wagen spannen und mit ihnen ganz wie mit Pferden umherfahren konnte. Andere Mittheilungen stehen dem entgegen. Cuvier erzählt von einem gefangenen Quagga, welches sich bisweilen nahe kommen und selbst streicheln ließ, aber ehe man sichs versah, wüthend ausschlug und seinen Pfleger mit Bissen bedrohte. Wenn man es aus einem Pferch in den andern führen wollte, wurde es wüthend, fiel auf die Knie und zerbiß mit den Zähnen alles, was es erreichen konnte. Sparrman berichtet von dem ersten Versuche, welchen ein reicher Ansiedler am Kap mit Tigerpferden anstellte. Der Mann hatte einige jung eingefangene Zebras aufziehen lassen und schien mit ihrem Verhalten zufrieden zu sein. Eines Tages kam er auf den Gedanken, die hübschen Hausthiere vor seinen Wagen zu spannen. Er selbst nahm die Zügel und fuhr mit den Rennern davon. Die Fahrt mußte sehr rasch gegangen sein; denn nach geraumer Zeit befand sich der glückliche Zebrabesitzer in dem gewohnten Stalle seiner Thiere wieder, seinen Wagen zerschellt neben sich. Ein anderes junges Zebra war in seiner Jugend sorgfältig gewartet, später aber wieder vernachlässigt worden, und so änderte sich denn auch seine frühere Sanftmuth und Gelehrigkeit in Falschheit um. Dennoch wollte es ein kühner Reiter versuchen, dieses Thier zu bändigen. Kaum hatte er sich auf den Rücken desselben geschwungen, so schlug es mit großem Ungestüm mit den Hinterbeinen aus, stürzte zusammen und blieb mit dem Reiter auf dem Boden liegen. Plötzlich raffte es sich wieder auf, sprang von einem hohen Flußufer ins Wasser und schüttelte in ihm den Reiter ab; doch dieser hielt sich am Zügel fest und wurde von dem Zebra, welches dem Ufer zuschwamm, wieder glücklich auf das feste Land gezogen. Hier aber empfing er eine Belehrung von den Ansichten seines Reitthieres, welche er höchst [53] wahrscheinlich nie wieder vergessen hat. Das Zebra wandte sich plötzlich um, fuhr mit dem Kopfe nach dem Gesichte seines Bändigers und biß ihm ein Ohr ab.

Diese und ähnliche andere Versuche haben die Ansiedler am Kap stutzig und sie glauben gemacht, daß die Zähmung der Tigerpferde unmöglich wäre; alle verständigen Beobachter aber zweifeln nicht daran, daß wir doch noch die bunten Pferde mit der Zeit zu unserem Dienste verwenden werden. Barrow behauptet, daß der Erfolg sicher sein müsse, wenn man mit mehr Geduld und Umsicht als die holländischen Bauern am Kap zu Werke gehen und nicht vergessen wolle, daß ein von Natur stolzes und muthiges Thier eine andere Behandlung verlangt als ein furchtsames, daß jenes durch Schläge und Mißhandlungen wohl zum hartnäckigsten Widerstande, nicht aber zur demüthigen Unterwerfung gebracht werden könne. Allerdings scheint die Zähmung nicht leicht zu sein, sie ist aber möglich. Dem berühmten Pferdebändiger Rarey haben die Zebras ungleich mehr Mühe gemacht als die wildesten Pferde; allein seine Bemühungen wurden zuletzt doch von Erfolg gekrönt. Auch Cuvier berichtet von einer Zebrastute des Pariser Pflanzengartens, welche höchst gelehrig und so sanft war, daß man sie reiten konnte. Die großartigen Anstalten der Neuheit für Einführung und Einbürgerung nützlicher Thiere geben uns ganz andere Hülfsmittel zur Hand, als unsere Vorfahren sie besaßen. Man wird in den Thiergärten mehr und mehr dieser Thiere züchten und bei den in der Gefangenschaft gebornen Nachkommen schon halbgezähmter Tigerpferde sicherlich das erreichen, was man bei den wilden frischgefangenen vergeblich anstrebte. Auch in diesem Falle wird Beharrlichkeit zum Ziele führen.

Alle Tigerpferde ertragen die Gefangenschaft in Europa ohne Beschwerde. Wenn sie ihr gutes Futter erhalten, befinden sie sich wohl, und wenn man sie gut behandelt, pflanzen sie sich auch in engerer Gefangenschaft fort. Weinland hat in der früher von ihm herausgegebenen Zeitschrift »Der zoologische Garten« eine Zusammenstellung der Thiere gegeben, welche in der Gefangenschaft Nachkommen erzeugten. Aus dieser Ausstellung ersehen wir, daß die Tigerpferde nicht allein mit ihres gleichen, sondern auch mit anderen Einhufern fruchtbar sich vermischen. Schon Buffon erklärte solche Kreuzungen für möglich; die von ihm angestellten Versuche blieben aber erfolglos. Lord Clive wiederholte sie und war glücklicher: er hatte die Zebrastute mit einem zebraartig angemalten Eselhengste zusammengebracht. Später erhielt man in Paris ohne alle derartige Vorbereitung von einem spanischen Esel und einer Zebrastute einen wohlgebildeten Blendling, welcher leider dem Vater mehr ähnelte als der Mutter und sich zudem höchst ungelehrig erwies. In Italien kreuzten sich Esel und Zebra im Jahre 1801, in Schönbrunn beide Thiere zweimal in den vierziger Jahren; leider blieben diese Bastarde nicht lange am Leben. Später dehnte man die Kreuzungen noch weiter aus, und so hat man bis jetzt schon folgende Blendlinge erhalten: Zebra mit Eselin, Eselhengst mit Zebra, Halbesel mit Zebrastute, Halbesel mit Quagga und mit Eselin, Bastard von Zebra und Eselstute und Bastard von Esel und Zebrastute mit einem Pony. Es ist also auch durch diese Fälle die Möglichkeit bewiesen, daß Bastarde wiederum fruchtbar sich vermischen. Die Blendlinge ähnelten gewöhnlich dem Vater; einzelne zeigten jedoch deutliche Zebrastreifen. Ein Dauw- oder Quaggahengst (die Artbestimmung ist nicht genügend) belegte in England eine kastanienbraune Stute arabischer Abkunft, und diese warf einen weiblichen Bastard, welcher in seiner Gestalt mehr der Mutter ähnelte als dem Vater, braun von Farbe war und einen buschigen Schweif, ein Mittelding zwischen Pferdeschweif und Quaggaschwanz, aber nur wenige Quersteifen am Halse, dem Vorderrücken und einem Theile der Vorder- und Hinterbeine zeigte. Dieser angebliche Quaggabastard vermischte sich wieder fruchtbar mit einem arabischen Pferdehengste und erzeugte ein Fohlen, welches wenigstens noch die kurze aufgerichtete Halsmähne und einige Streifen seines Großvaters besaß. Später ließ man die arabische Stute von einem schwarzen Hengst zu drei verschiedenen Malen belegen, und siehe da, alle geworfenen Fohlen waren mehr oder minder quergestreift. Die erste Paarung mit dem so fremdartigen Thiere zeigte also einen nachhaltigen oder nachwirkenden Einfluß.

[54] Es unterliegt nach diesen Versuchen, welche wir doch als sehr anfängliche bezeichnen müssen, gar keinem Zweifel mehr, daß alle Einhufer sich fruchtbar unter einander vermischen können, und daß die erzeugten Blendlinge wiederum der Fortpflanzung fähig sind. Diese Thatsache stößt den Lehrsatz von den Einpaarlern, welcher zwischen den Naturforschern und ihren Gegnern vielen Streit hervorgerufen, vollständig über den Haufen. Wer nach solchen Beweisen noch an die Unumstößlichkeit des beliebten Lehrsatzes glauben will: »Nur reine Arten können sich fruchtbar unter einander vermischen und Junge erzeugen, welche wiederum fruchtbar sind«, mag es thun; der Naturforscher wird sich mit einer durch das Gegentheil widerlegten Ansicht nicht mehr befreunden können.

Buchempfehlung

Anonym

Schau-Platz der Betrieger. Entworffen in vielen List- und Lustigen Welt-Händeln

Ohnerachtet Schande und Laster an ihnen selber verächtlich / findet man doch sehr viel Menschen von so gar ungebundener Unarth / daß sie denenselben offenbar obliegen / und sich deren als einer sonderbahre Tugend rühmen: Wer seinem Nächsten durch List etwas abzwacken kan / den preisen sie / als einen listig-klugen Menschen / und dahero ist der unverschämte Diebstahl / überlistige und lose Räncke / ja gar Meuchelmord und andere grobe Laster im solchem Uberfluß eingerissen / daß man nicht Gefängnüsse genug vor solche Leute haben mag.

310 Seiten, 17.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Große Erzählungen der Spätromantik

Im nach dem Wiener Kongress neugeordneten Europa entsteht seit 1815 große Literatur der Sehnsucht und der Melancholie. Die Schattenseiten der menschlichen Seele, Leidenschaft und die Hinwendung zum Religiösen sind die Themen der Spätromantik. Michael Holzinger hat elf große Erzählungen dieser Zeit zu diesem Leseband zusammengefasst.

- Clemens Brentano Die drei Nüsse

- Clemens Brentano Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl

- E. T. A. Hoffmann Das steinerne Herz

- Joseph von Eichendorff Das Marmorbild

- Ludwig Achim von Arnim Die Majoratsherren

- E. T. A. Hoffmann Das Fräulein von Scuderi

- Ludwig Tieck Die Gemälde

- Wilhelm Hauff Phantasien im Bremer Ratskeller

- Wilhelm Hauff Jud Süss

- Joseph von Eichendorff Viel Lärmen um Nichts

- Joseph von Eichendorff Die Glücksritter

430 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum