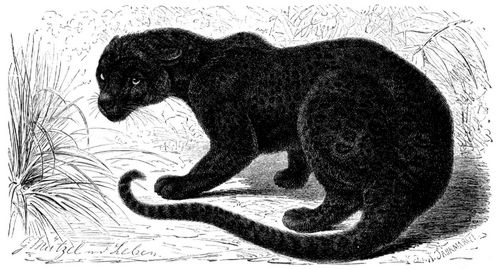

Sundapanther (Leopardus variegatus)

[425] Mit Leopard und Panther läßt sich der Sunda- oder Langschwanzpanther (Leopardus variegatus, Felis variegata und chalybeata, L. pantherinus, L. macrurus), streng genommen, gar nicht verwechseln.

Ihn unterscheiden: der kleine, lange Kopf, der längliche Hals, der sehr gestreckte Leib, der mindestens rumpflange Schwanz, die niedrigen, kräftigen, mit verhältnismäßig sehr starken Pranken ausgerüsteten Beine sowie endlich die Fleckenzeichnung von beiden Verwandten. Abgesehen von dieser in allen Einzelnheiten von jener des Parders und Panthers verschiedenen Gestalt ist ebenso das Gepräge der Fleckung ein anderes, weil Flecken wie Rosetten viel kleiner und dunkler sind, auch dichter stehen als bei den Verwandten. Das Fell erhält hierdurch einen schwarzblauen Schimmer, welcher deutlich hervortritt, wenn man den Blick längs desselben streifen läßt. Die Grundfärbung ist dunkel lehmgelb, die der Höfe bräunlich dunkelgelb, die der Unter- und Innenseite der Glieder graulich- oder gelblichweiß. Kopf, Nacken, Unterarme und Unterschenkel sind so dicht mit Tüpfelflecken gezeichnet, daß diese Theile fast schwarz erscheinen, die Halsringe sehr ausgesprochen, die Flecken der Schultern und Oberschenkel mit wenigen Ausnahmen voll, die auffallend dichtstehenden Rosetten aus drei bis fünf meist zusammengeflossenen Flecken gebildet, die Höfe immer klein, bei einzelnen Rosetten kaum sichtbar, die Schwanzflecken sehr in die Länge gezogen, unter sich meist verbunden, ihre Höfe ebenfalls klein, die dunkeln Halbbinden der Schwanzspitze nur durch sehr schmale lichte Zwischenräume getrennt, die Längsflecken der unteren Schwanzseite unregelmäßig. Der Ohrrand hat tiefschwarze Färbung. Die Iris ist grünlichgelb.

Der sogenannte Schwarzpanther oder schwarze Leopard (Felis, Leopardus melas), welchen ich in der ersten Ausgabe dieses Werkes als besondere Art auffassen zu dürfen glaubte, ist [425] nichts anderes als eine schwarze Spielart des Sundapanthers; denn er wird, wie bereits Reinwardt und Kuhl richtig bemerkten, und wie, laut Rosenberg, jeder Javane weiß, mit dem gelben Sundapanther in einem und demselben Gewölfe gefunden. Dem Anscheine nach ändert letzterer häufiger und regelmäßiger ab als seine Verwandten.

Das Wohngebiet des Sundapanthers dürfte sich auf die großen Sundainseln, insbesondere Java und Sumatra beschränken, wenn auch nicht ausgeschlossen erscheint, daß er ebenso auf dem benachbarten Festlande, vielleicht als Vertreter des Panthers, gefunden wird. Auf Java heißt er »Matjang tutul«, d.i. gefleckter Tiger, und die schwarze Spielart wird meist nur durch den Beinamen »itum« (schwarz), seltener unter dem Namen »Matjang kombang« unterschieden.

Alle Pardel stimmen in ihrer Lebensweise und ihrem Wesen so innig mit einander überein, daß man das von der einen Art Bekannte wohl auch auf die andere beziehen darf. Aus diesem Grunde beschränke ich mich im wesentlichen auf eine Lebensschilderung der afrikanischen Art, deren Sitten und Gewohnheiten ich durch eigene Anschauung wie durch Mittheilungen glaubwürdiger Berichterstatter am genauesten kennen gelernt habe, und füge nur hier und da einige Bemerkungen über die verwandten Pardelkatzen hinzu.

Der Leopard ist unzweifelhaft die vollendetste aller Katzen auf dem Erdenrund. Wohl flößt uns die Majestät des Löwen alle Achtung vor der gesammten Familie ein, wohl sehen wir in ihm den König der Thiere; wohl erscheint uns der Tiger als der grausamste unter der grausamen Gesellschaft; wohl besitzt der Ozelot ein farbenreicheres und bunteres Kleid als alle übrigen Pardel: hinsichtlich der Einhelligkeit des Lei besbaues, der Schönheit der Fellzeichnung, der Kraft und Gewandtheit, Anmuth und Zierlichkeit der Bewegungen aber stehen sie und alle übrigen Katzen hinter dem Leoparden zurück. Er vereinigt alles in sich, was die einzelnen Katzen im besonderen auszeichnet, weil er deren Eigenschaften in leiblicher wie in geistiger Hinsicht in vollkommenster Weise zur Geltung bringt. Seine sammtne Pfote wetteifert an Weiche mit der unseres Hinz: aber sie birgt eine Klaue, welche mit jeder anderen sich messen kann; sein Gebiß ist verhältnismäßig viel gewaltiger als das seines königlichen Verwandten. Ebenso schön wie gewandt, ebenso kräftig wie behend, ebenso klug wie listig, ebenso kühn wie verschlagen zeigt er das Raubthier auf der höchsten Stufe, welche es zu erlangen vermag.

Auf den ersten Blick hin will es scheinen, als wäre das Kleid des Leoparden viel zu bunt für einen Räuber, welcher durch lauerndes Verstecken und Anschleichen seine Beute gewinnen und vor dem scharfen Auge derselben sich decken muß. Allein bei einer oberflächlichen Betrachtung der Gegenden, welche das Thier bewohnt, muß jede derartige Meinung verschwinden. Wer Innerafrika aus eigener Erfahrung kennen lernte, erstaunt über das bunte Gewand, welches dort die Erde trägt, und findet es ganz natürlich, daß in derselben ein so farbenreiches Geschöpf, selbst in sehr geringer Entfernung, übersehen werden kann. Das Fell des Leoparden und der Pflanzenüberzug des Bodens stimmen in ihrer Färbung auf das genaueste überein.

Fast ganz Afrika ist die Heimat des Leoparden. Er findet sich überall, wo es zusammenhängende, wenn auch nur dünn bestandene Waldungen gibt, und zwar in verhältnismäßig großer Menge. Unter den Waldungen behagen ihm besonders diejenigen, welche zwischen den höheren Bäumen mit dichtem Unterholze bestanden sind. Grasige Ebenen liebt er nicht, obwohl er in der Steppe eine keineswegs seltene Erscheinung ist. Sehr gern zieht er sich in das Gebirge zurück, dessen reichbewachsene Höhen ihm nicht nur treffliche Versteckplätze, sondern auch reichliche Beute gewähren. In Habesch bietet ihm noch ein Höhengürtel von 2000 bis 3000 Meter über dem Meere alle Annehmlichkeiten, welche er sich wünschen kann. Gar nicht selten sucht er sich seinen Aufenthaltsort nahe an den menschlichen Wohnungen oder in diesen selbst und unternimmt von hier aus seine Raubzüge. So erzählte mir Schimper, daß ein Leopard in einem Hause der Stadt Adoa in Habesch sogar Junge warf. Unter allen Umständen aber wählt sich der schlaue Räuber Plätze, welche ihn soviel wie möglich dem Auge entziehen. In den Wäldern weiß er sich [426] so vortrefflich zu bergen, daß man gewöhnlich bloß an den Bäumen seine Spur auffindet: die eingekratzten Streifen, wel che er beim Klettern in der Rinde zurückläßt. Seine Fährte sieht man nur äußerst selten, höchstens auf dem feuchten Sande in der Nähe seiner Tränkplätze, wo der leise aufgesetzte Fuß sich abdrückt; auf dem harten Waldboden dagegen nimmt auch das geübteste Jägerauge nicht eine Spur von dem Schleicher wahr. Wie seine Verwandten hat er keinen bestimmten Aufenthaltsort, sondern streift weit umher und verändert seinen Wohnsitz nach Umständen, verläßt auch eine Gegend vollständig, nachdem er sie ausgeraubt oder in ihr wiederholte Nachstellungen erfahren hat.

Ungeachtet seiner nicht eben bedeutenden Größe ist der Leopard ein wahrhaft furchtbarer Feind aller Thiere und selbst des Menschen, obgleich er diesem so lange ausweicht, wie es angeht. In allen Leibesübungen Meister und listiger als andere Raubthiere, versteht er es, selbst das flüchtigste oder scheueste Wild zu berücken. Sein Lauf ist nicht schnell, kann jedoch durch gewaltige Sprünge das ersetzen, was ihm vor hochbeinigen Thieren abgeht. Im Klettern steht er nur wenig anderen Katzen nach. Man trifft ihn fast ebenso oft auf Bäumen wie in einem Busche versteckt. Bei Verfolgung bäumt er regelmäßig. Wenn es sein muß, steht er nicht an, über ziemlich breite Ströme zu schwimmen, obgleich er sonst das Wasser scheut. Erst bei seinen Bewegungen zeigt er sich in seiner vollen Schönheit. Jede einzelne ist so biegsam, so federnd, gewandt und behend, daß man an dem Thiere seine wahre Freude haben muß, so sehr man auch den Räuber hassen mag. Da kann man nichts gewahren, was irgend eine Anstrengung bekundet. Der Körper windet und dreht sich nach allen Richtungen hin, und der Fuß tritt so leise auf, als ob er den leichtesten Körper trüge. Jede Biegung ist zierlich, gerundet und weich: kurz, ein laufender oder schleichender Leopard wird für Jedermann zu einer wahren Augenweide.

Leider steht sein geistiges Wesen mit seiner Leibesschöne, wenigstes nach unseren Anforderungen, nicht im Einklange. Der Leopard ist listig, verschlagen, tückisch, boshaft, wild, raub- und mordlustig, blutdürstig und rachsüchtig. In Afrika nennt man ihn geradezu Tiger, weil man unter diesem Namen das Urbild eines blutdürstigen Wesens bezeichnet. Und wahrhaftig, keine andere altweltliche Katze kann den Namen des furchtbarsten Gliedes der Familie mehr als er verdienen. Er mordet alle Geschöpfe, welche er bewältigen kann, gleichviel, ob sie groß oder klein sind, ob sie sich wehren oder ihm ohne Abwehr zur Beute fallen. Antilopen, Ziegen und Schafe bilden wohl seine Hauptnahrung; aber er klettert auch den Affen auf den Bäumen, den Klippschliefern in dem Gefelse nach. Den Pavianen ist er beständig auf den Fersen. Er verhindert ein gefährliches Ueberhandnehmen die ser Thiere: dies sieht man in jenen Höhen, wo er nicht hinkommt. Nicht einmal das Stachelschwein ist vor ihm gesichert; denn er legt sich, wie Jules Gerard in Algerien beobachtete, auf den Wechsel dieses Nagers, lauert mit der größten Geduld und faßt, wenn der wohlbewehrte Stachelheld nächtlich seines Weges geht, blitzschnell zu, gibt ihm einen Schlag auf die Nase und zermalmt ihm hierauf rasch den Kopf. Die Antilopen soll er, wie die Kaffern erzählen, durch einen eigenthümlichen Kunstgriff zu berücken versuchen, im Grase an sie heranschleichen und in einiger Entfernung absonderliche Bewegungen zu machen beginnen, um die Neugierde dieser Thiere zu erregen. Läßt es sich ein Stück des Rudels beikommen, dieser Neugierde Folge zu geben, so hat seine letzte Stunde geschlagen. Etwas ist jedenfalls an der Sache, wenn auch die Deutung jener Bewegung kaum die richtige sein dürfte.

Unter den Herden richtet er oft ein fürchterliches Blutbad an. Manche Leoparden haben in einer einzigen Nacht dreißig bis vierzig Schafe getödtet. Deshalb wird er von den Viehzüchtern auch weit mehr gefürchtet als der Löwe, welcher sich meist mit einem Wildpret begnügt. Den Hühnern schleicht er ohne Unterlaß nach, und Ziegen und Schafe haben ihren ärgsten Feind an ihm. Nach den Erfahrungen der Ansiedler im Kaplande zieht er Ziegen den Schafen vor. »Der Farmer«, sagt Fritsch, »sieht es daher nicht ungern, wenn sein Hirt sich einige Ziegen hält, weil er weiß, daß, wenn Ziegen mit seinen Schafen weiden, der Leopard sicher die ersteren holen und sein Vieh[427] verschonen wird.« Aber nicht einmal der Mensch ist vor ihm gesichert, und namentlich Kinder finden durch ihn häufig ihren Tod. So erzählte mir der Pater Filippini, ein sehr sorgsam beobachtender Jäger, welcher länger als zwanzig Jahre in Habesch gelebt hat, daß unser, von ihm grimmig gehaßtes Raubthier binnen drei Monaten aus dem Bogosdorfe Mensa allein acht Kinder weggetragen und verspeist hatte.

Mit der Kühnheit, Raublust und Mordgier verbindet der Leopard überdies die größte Frechheit. Dreist und unverschämt kommt er bis in das Dorf oder bis in die Stadt, ja selbst bis in die bewohnten Hütten hinein. Als sich Rüppell in der abessinischen Provinz Simen befand, packte ein großer Leopard unfern des Lagerplatzes und bei hellem Tage einen der Esel, wurde indessen noch zeitig genug durch das Geschrei der Hirtenknaben verscheucht. »Bei Gondar«, sagt derselbe Naturforscher, »wurden wir durch das Geschrei einer in unserem Haushofe befindlichen Ziege aus dem Schlafe geweckt. Es zeigte sich, daß ein Leopard über die neun Schuh hohe Hofmauer geklettert war und die schlafende Ziege an der Kehle gepackt hatte. Ein Pistolenschuß, der aber nicht traf, verscheuchte das Raubthier aus dem Hofe, in welchem es die sterbende Ziege zurückließ. Nach zwei Stunden kam der Leopard wieder in den Hof gesprungen und drang sogar bis in mein Schlafzimmer, wo die todte Ziege lag! Als er uns aufspringen hörte, entfloh er abermals unverletzt. Sieben Tage später wurden wir nachts durch das Jammergeschrei unserer Haushühner geweckt, welche hoch oben an der Decke des Vorzimmers auf einer schwebend hängenden Stange saßen. Drei Leoparden auf einmal hatten uns einen Besuch zugedacht. Während nun mein Neger Abdallah mit gespanntem Gewehre das Knurren einer dieser Bestien in dem Vorhofe bei den Maulthieren belauschte, sah ich die beiden anderen auf der Mauer des Hinterhofes, wohin ich mich begeben hatte, umhergehen und zwar mit leisem, aber so sicherem Tritte, daß ich darüber ganz erstaunt war. Die zu große Dunkelheit der Nacht machte einen sicheren Schuß unmöglich. Da es den Leoparden gelungen war, einige Hühner zu erhaschen, so konnten wir einer baldigen Wiederholung ihres Besuches gewiß sein. Wirklich erschienen sie auch schon in der nächsten Nacht wieder. Einer aber, welcher bereits zwei Stück Geflügel ertappt hatte, mußte mit dem Leben büßen, indem Abdallah ihm durch einen glücklichen Schuß die Wirbelsäule zerschmetterte.«

Von seiner kühnen Mordlust lieferte der Leopard auch mir einen schlagenden Beweis. Wir ritten vormittags durch einen Theil des Bogosgebirges. Da hörten wir über uns wieder einmal das stets zur Jagd herausfordernde Gebell der großen Paviane, und beschlossen sofort, unsere Büchsen an ihnen zu erproben. Unsere Leute, unter denen sich der egyptische Koch meines Freundes van Arkel d'Ablaing befand, blieben unten im Thale stehen, um die Maulthiere zu halten; wir kletterten langsam an der Bergwand empor, wählten uns einen ziemlich passenden Platz und feuerten von da aus nach den oben sitzenden Affen. Es war ziemlich hoch, und mancher von den Schüssen ging fehl; einige hatten jedoch getroffen: die Opfer derselben brachen entweder zusammen oder suchten verwundet das Weite. So sahen wir einen uralten Mantelpavian, welcher leicht am Halse verletzt worden war, taumelnd und unsicher den Felsen herabkommen und an uns vorüberschwanken, mehr und mehr dem Thale sich zuwendend, woselbst wir ihn als Leiche zu finden hofften. Wir beachteten ihn deshalb nicht weiter, sondern ließen ihn ruhig seines Weges ziehen und feuerten unsere Büchsen wieder nach anderen Hamadryaden ab, welche noch da oben saßen.

Urplötzlich entstand ein wahrer Aufruhr unter den Affen und wenige Sekunden später ein wüster Lärm unten im Thale. Sämmtliche männliche Mantelpavia ne rückten auf der Felskante vor; grunzten, brummten, brüllten und schlugen wüthend mit den Händen auf den Boden. Aller Augen richteten sich zur Tiefe, die ganze Bande rannte hin und her; einige besonders grimmige Männchen begannen an der Felswand herabzuklettern. Wir glaubten schon, daß wir jetzt angegriffen werden sollten, und beeilten uns etwas mehr als gewöhnlich mit dem Laden der Büchsen. Da machte uns der Lärm unten auf die Tiefe aufmerksam. Wir hörten unsere Hunde bellen, die Leute rufen und vernahmen endlich die Worte: zu Hülfe! zu Hülfe! ein Leopard! An der Bergwand [428] hinabschauend, erkannten wir denn auch wirklich das Raubthier, welches auf geradem Wege unseren Leuten zueilte, sich aber bereits mit einem Gegenstande beschäftigte, welcher uns unkenntlich blieb, weil er durch den Leoparden verdeckt war. Gleich darauf fielen unten zwei Schüsse. Die Hunde bellten laut auf, und die bis auf den Egypter wehrlosen Leute riefen von neuem mehrmals zu Hülfe. Dann wurde es bis auf das fort und fortdauernde Gebell der Hunde still.

Die ganze Geschichte war so schnell vorübergegangen, daß wir noch immer nicht wußten, um was es sich eigentlich handelte. Wir stiegen deshalb ziemlich eilfertig an der Bergwand hinunter in das Thal. Hier trafen wir unsere Leute in den verschiedensten Stellungen. Der Egypter hatte sich auf einen Felsblock gestellt, hielt krampfhaft die Doppelbüchse seines Herrn in der Hand und starrte nach einem ziemlich dichten Busche hin, vor welchem die Hunde, jedoch in achtungsvoller Entfernung, standen; der eine Abessinier war noch immer beschäftigt, die aufs äußerste erregten Maulthiere zu beruhigen; der dritte Diener, ein junger Mensch von etwa fünfzehn Jahren, war an der anderen Thalseite emporgeklettert und schien von dort aus das Ganze überwachen zu wollen, seine eigene Sicherheit natürlich nebenbei ebenfalls im Auge behaltend.

»Im Busche liegt der Leopard«, sagte mir der Egypter; »ich habe auf ihn geschossen.«

»Er ist, auf einem Affen reitend, den Berg heruntergekommen«, fügte der Abessinier hinzu; »gerade auf uns los kam er: wahrscheinlich wollte er die Maulthiere oder uns auch noch verschlingen.«

»Dicht an Euch ist er vorüber gelaufen«, schloß der dritte; »ich habe ihn schon oben auf dem Berge gesehen, als er auf den Affen sprang.«

Vorsichtig die gespannte und abgestochene Büchse in der Hand haltend, näherte ich mich dem Busche bis auf zehn, acht, fünf Schritte, aber ich konnte, so sehr ich mich auch anstrengte, noch immer nichts von dem Leoparden gewahren. Endlich verließ der Wächter oben, welcher durch mein Vorgehen Muth gefaßt zu haben schien, seine Warte und deutete mit der Hand auf einen bestimmten Fleck. Hier, dicht vor mir, sah ich den Leoparden endlich liegen. Er war todt. Etwa zehn Schritte weiter thalwärts lag der ebenfalls getödtete Hamadryas.

Nun klärte sich der Hergang auf. Beim Hinaufklettern waren wir unzweifelhaft außerordentlich nahe am Lagerplatze des Raubthieres vorübergegangen. Dann waren von uns etwa zehn Schüsse abgefeuert worden, deren Knall stets ein vielfaches Echo hervorgerufen hatte. Der von uns verwundete Affe war, den Berg herunterkommend, jedenfalls auch nicht weit von dem Lager des Raubthieres vorübergehumpelt. Auf ihn hatte der Leopard sich gestürzt, ungeachtet der Menschen, welche er gesehen und gehört, ungeachtet der alle Thiere schreckenden Schüsse, ungeachtet des hellen, sonnigen Tages. Wie ein Reiter auf dem Rosse sitzend, war er auf dem Pavian in das Thal hinabgeritten, und nicht einmal das Schreien und Lärmen der Leute hatte ihn zurückgeschreckt. Der Koch unten, welcher mit den Anderen weniger für das Leben des Affen als für das eigene fürchtete, hatte, wie er zugestand, »in der Todesangst« die zweite Büchse seines Herrn aufgenommen, nach der Gegend hingehalten und dem Leoparden glücklich eine Kugel mitten durch die Brust gejagt. Dann hatte er auch den Hamadryas erlegt, wahrscheinlich ohne eigentlich zu wissen, in welcher Absicht.

Wie sich später ergab, hatte der Leopard den Affen mit den beiden Vordertatzen gerade vorn am Maule gepackt und hier tiefe Löcher eingerissen, mit den Hinterbeinen aber im Gesäße des Thieres fest sich einzuklammern versucht oder sie, stellenweise wenigstens, nachschleifen lassen. Unbegreiflich war es uns, daß der Mantelpavian, trotz der früher erhaltenen Verwundung, von seinem furchtbaren Gebisse nicht Gebrauch gemacht hatte.

Die Bewohner Mittelafrika's und die Reisenden wissen ähnliche Geschichten zu erzählen. So kam ein Leopard an Gordon Cummings Wagen heran, holte neben dem Feuer ein großes Stück Fleisch weg, und als die Hunde ihm nachsprangen, zerkratzte und zerbiß er zwei derselben so fürchterlich, daß sie bald nachher starben.

[429] In Städten und Dörfern, welche nah am Walde liegen, besucht der Leopard die Häuser nur allzu oft, raubt hier vor den Augen der Menschen irgend ein Thier und schleppt es fort, ohne sich durch das Geschrei der Leute beirren oder sein Wild sich entreißen zu lassen. Ihm ist jedes Hausthier recht; er nimmt auch die Hunde mit, obgleich diese tüchtig sich wehren. Genau dasselbe berichtet man vom Panther. Tennent erzählt, daß ein solcher einstmals einen Hund aus der Mitte seiner schlafenden Gebieter raubte, bemerkt auch, daß die Jäger auf Ceilon kein Raubthier mehr hassen als ihn, weil die Hunde auf der Jagd durch ihn aufs höchste gefährdet werden. In Abessinien kann man des Leoparden halber weder Hunde oder Katzen noch Hühner behalten und muß für die Ziegen und Schafe mindestens ebenso gute Wohnungen herrichten als für die Menschen. Glaubwürdige Männer erzählen, daß er die Hunde erst förmlich von den Orten, welche sie bewachen sollten, weglocke und sich dann plötzlich von der anderen Seite nähere, um seinen Raub ungestört ausführen zu können. Während ich mich in den Walddörfern Ostsudâns befand, kamen die Leoparden in einer Woche beinahe jede Nacht bis an das Dorf heran, wurden aber von den in sehr großer Anzahl vorhandenen und vortrefflich eingeschulten Windspielen jedesmal zurückgetrieben. In den Urwäldern am Blauen Flusse hörte ich die eigenthümlich grunzende Stimme des Thieres mit Beginn der Nacht fast regelmäßig, auch die Fährten der nächtlich jagenden Räuber bemerkte ich sehr oft bei Streifereien, hatte jedoch damals nie das Glück, einen Leoparden selbst zu sehen. Als ich den Arabern mein Befremden hierüber aussprach, erklärten sie mir die Sache nach ihrer Weise einfach durch die große Schlauheit des Thieres. Der Leopard, sagten sie, wisse sehr wohl, daß ich für ihn ein weit gefährlicherer Gegner sei als sie selbst und ihn todtschießen würde, wenn er sich mir zeigen wolle, während sie ihm mit ihren Lanzen nicht viel anhaben könnten, und er deshalb vor ihnen nicht sonderlich sich in Acht zu nehmen brauche. Mehrmals habe ich auf dem Anstande gelegen, und an solchen Orten, welche der Leopard nachts vorher besucht hatte, lebende Ziegen für ihn als Köder angebunden: allein immer lauerte ich vergebens. Hieraus glaube ich schließen zu dürfen, daß er bei seinen Streifereien doch nicht so oft an denselben Ort zurückkehrt, als man gewöhnlich glaubt.

In der Regel greift der Leopard den Menschen nicht an: er ist zu klug, vielleicht auch zu feig, als daß er es auf einen Kampf mit dem ihm Ehrfurcht einflößenden Gegner ankommen lassen sollte. Als ich eines schönen Nachmittags mit Pater Fillipini unweit des Dorfes Mensa ein Dickicht durchstreifte, winkte mich mein Jagdgenosse zu sich heran und fragte mich leise, warum ich auf den Leoparden, welcher soeben kaum dreißig Schritte von mir vorübergelaufen sei, nicht geschossen habe; ihm selbst sei dies unmöglich gewesen, weil sein Zündhütchen abgefallen und er einige Augenblicke waffenlos gewesen wäre. Ich mußte bekennen, daß ich von dem schleichenden Räuber auch nicht das Geringste wahrgenommen hatte. Wir durchsuchten das nicht eben umfangreiche Dickicht sehr sorgfältig, jedoch vergeblich: die schlaue Katze hatte sich eiligst aus dem Staube gemacht. Aehnliche Begegnungen mögen oft genug vorkommen, ohne daß der eine Theil eine Ahnung davon hat. Ein noch näheres Zusammentreffen mit einem Panther schildert Skinner, ein Beamter in brittischen Diensten, welcher, Straßen anlegend und andere Bauten ausführend, Jahre lang die Waldungen Ceilons durchkreuzte. Durch ein leises Rascheln aufmerksam gemacht, sah er zu nicht geringem Schrecken in einer Entfernung von wenigen Fußen von sich, einen mächtigen Panther, welcher die Augen starr auf ihn gerichtet hatte und vielleicht mit sich zu Rathe ging, ob es gewagt werden dürfe, den Zweifüßler anstatt eines erwarteten Vierfüßlers anzuspringen. Skinner verlor die Geistesgegenwart nicht, blieb stehen und heftete seine Augen auf den Gegner, bis diesem die Lage unheimlich wurde und er sich zu unseres Mannes unsäglichem Vergnügen zur Flucht wandte.

Ganz anders zeigt sich der Leopard, wenn er angegriffen oder verwundet wurde. Unter solchen Umständen stürzt er sich wie rasend auf seinen Gegner. So erzählt Cumming, daß einer seiner Freunde, welcher einen Pardel nur verwundete, augenblicklich von ihm angesprungen, niedergeworfen [430] und gräßlich zerfleischt, aber zum Glück doch gerettet wurde, weil der Gegner den nächsten Augenblick schon seiner eigenen Wunde erlag. Der Diener des Geistlichen Stella in den Bogosländern wurde, wie man mir mittheilte, durch einen einzigen Schlag eines Leoparden, auf welchen er geschossen hatte, getödtet. Man kennt übrigens auch Beispiele, daß der Leopard, ohne irgend gereizt zu sein, den Menschen angriff. Kolbe berichtet, daß der Bürgermeister der Kapstadt unversehens von einem Leoparden angesprungen wurde. Dieser schlug dem Manne die Klauen in den Kopf und fuhr mit dem Maule nach dem Halse, um ihm die Schlagadern zu durchbeißen. Der Angegriffene aber wehrte sich tapfer, rang mit seinem Gegner, und beide fielen zu Boden. Schon ermattet, strengte der Mann seine letzten Kräfte an, drückte dem grimmigen Thiere den Kopf fest auf den Boden, zog sein Schnappmesser heraus und schnitt ihm den Hals ab; er selbst aber hatte an seinen Wunden noch lange zu leiden. In Abessinien kommen alljährlich Unglücksfälle vor, d.h. auch erwachsene, wehrhafte Leute werden von dem Leoparden angegriffen und umgebracht. Kinder gehören, wie bemerkt, unter das Wild, auf welches er geradezu Jagd macht.

Auch der Panther greift zuweilen Erwachsene an. Auf Ceilon wurden, laut Tennent, nach einander zwei Männer, welche auf Kanzeln in Baumkronen gegen die Elefanten Wache halten sollten, von einem Panther weggeholt, welcher, ihnen unbemerkt, die luftige Höhe erklommen hatte; andere Eingeborene fielen der dreisten Katze sogar in der Veranda ihres Hauses zum Opfer. Blatternkranke sollen von Panthern arg gefährdet werden, wie man glaubt, wegen des widerlichen Blatterngeruches, welcher das Raubthier anzieht, richtiger wohl infolge ihrer hülflosen Lage in den Krankenhütten, welche man, um Ansteckung zu verhüten, in den Waldungen anzulegen pflegt.

Die Paarungszeit des Leoparden fällt in die Monate, welche dem Frühlinge der betreffenden Länder vorausgehen. Dann sammeln sich oft mehrere Männchen an einem Orte, schreien abscheulich nach Art verliebter Katzen, aber viel lauter und tiefer, und kämpfen ingrimmig unter einander. Wie man an Gefangenen erfuhr, wirft das Weibchen nach neunwöchentlicher Tragzeit drei bis fünf Junge, welche blind zur Welt kommen und am zehnten Tage ihre Augen öffnen. Es sind dies kleine, allerliebste Geschöpfe, ebenso wohl was ihre schöne Zeichnung als ihr hübsches Betragen betrifft. Sie spielen lustig, wie die Katzen, unter einander und mit ihrer Mutter, welche sie zärtlich liebt und muthvoll vertheidigt. Freilebend verbirgt diese ihre Nachkommenschaft in einer Felsenhöhle, unter den Wurzeln eines starken Baumes, in dichten Gebüschen oder in Baumhöhlen selbst; sobald die Kleinen aber einmal die Größe einer starken Hauskatze erreicht haben, begleiten sie die Alte bei ihren nächtlichen Raubzügen und kommen, Dank des guten Unterrichts, welchen sie genießen, bald dahin, sich selbst ihre Nahrung zu erwerben. Eine säugende Alte wird zu einer Geisel für die ganze Gegend. Sie raubt und mordet mit der allergrößten Kühnheit, ist aber dennoch vorsichtiger als je, und so kommt es, daß man nur in seltenen Fällen ihrer oder der Jungen habhaft werden kann.

Uebrigens thun die Leoparden auch schon während ihrer Paarungszeit an ein und demselben Orte viel Schaden, obschon sie, so lange sie durch die Liebe beschäftigt werden, weniger blutgierig und räuberisch sein sollen. Man hat nicht selten ihrer sechs bis acht zu gleicher Zeit bemerkt. Ein holländischer Kapbauer hatte das Vergnügen, gegen sein Erwarten mit einer solchen Gesellschaft zusammenzukommen. Er reiste in der im Lande gebräuchlichen Weise mit Ochsenwagen von einer Ortschaft zur anderen. Während die Genossen in einem anmuthigen Thale ihr Lager aufschlugen, ging er auf die Jagd hinaus, um ein Wildpret für die Küche zu erbeuten. Nach einem längeren, vergeblichen Streifzuge wollte er eben zum Lager zurückkehren, war auch bereits in dessen Nähe angelangt: da erblickte er zu seinem nicht geringen Entsetzen plötzlich sieben Leopardenköpfe zwischen dem zerklüfteten Gesteine und dem Riedgrase eines Hügels. In der Ueberraschung handelte er so albern wie er nur immer konnte: er schoß sein einfaches Gewehr auf das Gerathewohl nach der Gruppe ab! Glücklicherweise machte sich das Ende besser, als zu vermuthen gewesen wäre. Die Leoparden blieben ruhig; nur ein einziger sprang auf und focht in der Luft umher, gleichsam, als [431] wolle er nach der Kugel fangen, welche wahrscheinlich recht nahe an ihm vorbeigepfiffen war. Der Bauer schlich sachte davon.

Wo der Leopard vorkommt, führt man einen Vernichtungskrieg gegen ihn. Die Jagdarten sind natürlich höchst verschieden, weil das Feuergewehr nur hier und da eine Rolle spielt; im allgemeinen aber ist dieses doch die einzige Waffe, welche den Jäger sichert und ihm zugleich Erfolg verspricht. Wer scharfe Hunde besitzt und die Jagd des Leoparden bei Tage betreibt, braucht sich nicht vor ihm zu fürchten. Die Hunde, welche freilich im höchsten Grade gefährdet werden, beschäftigen ihn und geben dem Jäger Zeit, mit aller Muße eine gute Ladung Rehposten oder eine sichere Kugel ihm auf das bunte Fell zu brennen. Le Vaillant berichtet uns in ergötzlicher Weise von einer derartigen Jagd, bei welcher man mit vielen Hunden einen großen Busch umstellte und auf gut Glück hineinschoß, bei jeder Bewegung des Parders zurückprallte und endlich doch noch zum Ziele kam, indem er, der Erzähler, einen guten Schuß anbringen konnte. Nur sehr wenige Jäger sind so tollkühn, ohne Hunde auf die Leopardenjagd zu gehen. Sie umwickeln sich dann gewöhnlich den einen Arm dick mit Fellen und tragen ein scharfes, breites Dolchmesser bei sich. Das Raubthier stürzt sich, wenn es gefehlt wurde, sofort auf den Angreifer, und dieser hält ihm den geschützten Arm entgegen. In demselben Augenblicke, wo jener in den Fellen sich verkrallt, stößt der Jäger ihm das breite Messer in das Herz.

Es verdient der Erwähnung, daß auch unter den einfachsten Naturkindern über solche Jagden die köstlichsten Münchhausiaden umlaufen. So erzählte mir ein Schech in Rosêres:

»In der Umgegend unserer Stadt sind die Leoparden zwar sehr häufig, aber doch nicht gefürchtet, weil unsere Leute Söhne der Stärke sind und mit Leichtigkeit jedes wilde Thier zu bewältigen verstehen. Die Jagd des Leoparden ist nun vollends eine Kleinigkeit. Wenn man weiß, wo er aufgebäumt hat, braucht man einfach in den Wald zu gehen und den Leoparden aufzufordern, vom Baume herabzukommen; dann sticht man ihn todt.«

Ich sprach meine Verwunderung über die Folgsamkeit des Thieres unverhohlen aus; mein Berichterstatter blieb mir jedoch die Antwort nicht schuldig.

»Es ist ganz leicht«, sagte er, »einen Leoparden vom Baume herabzubringen. Er betrachtet nämlich seinen schönen Namen ›Nimmr‹ als eine Verhöhnung und entrüstet sich auf das äußerste, wenn man ihn so ruft. Unsere vortrefflichen Knaben nun nehmen zwei scharfe Lanzen, gehen unter seinen Baum, halten beide Lanzen neben sich über ihren Köpfen in die Höhe, so daß die Spitzen das Haupt decken, und rufen laut: ›Komm herab, Nimmr, komm herab, du Sohn der Feigheit, du Fleckiger, du Schelm, komm, wenn du Muth hast!‹ Hierüber wird das Thier wüthend, vergißt alle Vorsicht und springt blind auf den Angreifer, natürlich aber in beide Lanzen, welche ihm in das Herz dringen.«

Pater Fillipini hat während seines langjährigen Aufenthaltes in Habesch und den Bogosländern viele Leoparden erlegt oder in den von ihm gestellten Fallen getödtet. Unter allen Jagdberichten, welche er mir gab, hat mich einer besonders angesprochen.

In Keren, dem Hauptdorfe des eigentlichen Bogoslandes, hat die katholische Mission einen festen Wohnsitz gegründet. Sie hält, wie die ganze Gebirgsbevölkerung, ihre Herden, welche, wenigstens das kleine Vieh, nachts immer in einen wohlverwahrten Stall gebracht werden. Der Ziegenhirt, ein junger Bursche von fünfzehn Jahren, schläft auf einer etwa anderthalb Meter über dem Boden erhöhten Lagerstätte im Stalle.

In einer Regennacht vernimmt unser in der nächsten Hütte ruhende Pater den lauten Angstschrei aller in dem Stalle eingepferchten Ziegen und die Hülferufe ihres Hirten. Er schließt ganz richtig, daß ein Leopard irgendwie eingedrungen sein müsse, und eilt mit seinem treuerprobten Schweizerstutzen an den gefährdeten Stall.

»Was ist bei dir los, Knabe?«

»O, Vater, ein Leopard ist in dem Stalle! Er hat eine Ziege zusammengewürgt und wird wahrscheinlich auch über mich herfallen wollen. Seine Augen funkeln gräßlich.«

[432] »Wie ist er eingedrungen?«

»Er hat die Wand mit seinen Tatzen aus einander geschlagen und so eine Thüre sich gebildet; auf der anderen Seite ist sie.«

Unser Pater geht auf die andere Seite, findet glücklich das Eingangsloch, holt einen großen Stein und legt diesen vor die Oeffnung.

»Sei ruhig, mein Sohn! dir wird nichts geschehen; zünde aber Licht an, damit ich sehen kann.«

»Ich habe kein Feuer, mein Vater!«

»Ich werde Dir solches bringen.«

Der Jäger geht zurück, holt ein Wachslicht und Streichhölzchen, macht eine kleine Oeffnung durch die Strohwand und reicht beides dem Knaben mit der Aufforderung, Licht anzuzünden. Der arme Bursche ist durch den Ueberfall des gefürchteten Thieres so erschreckt, daß er unter seinen Fellen, welche er als schützende Decke über sich ausgebreitet hat, nicht hervorkommt. Pater Filippini muß also ein zweites Loch öffnen, durch welches er die zweite Hand steckt. Er bittet den Knaben, ihm wenigstens die Hand zu reichen und die Kerze zu fassen, streicht Licht an, und einen Augenblick später ist der nicht allzugroße Raum, wenn auch dürftig genug, erhellt.

Jetzt wird es dem Leoparden bedenklich. Er läßt die gemordete Ziege liegen und schleicht, den Leib dicht an die Wand des Stalles gedrückt, unhörbar dahin, seinem Ausgangsloche zu. Ein allgemeines Flüchten der geängstigten Ziegen zeigt seine Bewegung dem Ohre unseres Paters an, welcher mit der Büchse in der Hand vor einem dritten durch die Wand gebohrten Schießloche steht.

»Leuchte mehr nach dieser Seite, Talla!«

Es geschieht; allein der Jäger sieht nur einen Schatten, ohne im Stande zu sein, ihn aufs Korn zu nehmen. Der Junge fackelt mit dem Lichte hin und her; der Leopard wird ängstlich und läßt ein leises Knurren vernehmen. Nun strengt der Pater auch sein Gehör an, um das Raubthier zu erspähen. Da fällt ein Lichtstrahl gerade in die glänzenden Feueraugen des Leoparden: im Nu ist die Büchse an der Wange – der Schuß kracht in das Innere des Stalles; alle Ziegen rennen entsetzt umher; der Junge läßt vor Schreck das Licht zu Boden fallen, daß es erlischt: dann wird es still.

»Lebt der Leopard noch, Talla?«

»Ich weiß es nicht, mein Vater; die Ziegen aber sind ruhig geworden.«

»Nun, dann ist er auch getroffen«, sagte der muthige Geistliche, ladet, holt sich neues Licht, öffnet die Thür und tritt, allerdings immer noch mit gespannter Büchse, in den Stall. An der gegenüberstehenden Wand liegt der Leopard; die Kugel ist ihm zwischen den Augen in den Kopf gedrungen.

Bei weitem die wenigsten Leoparden, welche getödtet werden, enden ihr Leben durch die Kugel. Verschiedene Fallen sind weit ergiebiger als das Feuergewehr. Wo Europäer hausen, wendet man starke Tellereisen und Schlagfallen an oder hängt ein Stück Fleisch in ziemlicher Höhe an einem Baumaste auf und spickt den Boden darunter mit ziemlich langen, eisernen Spitzen. Das Raubthier springt nach dem Fleische, welches zu sicherem Sprunge zu hoch hängt, und stürzt oft in eine der dort aufgepflanzten Spitzen. Pater Filippini hat gegen ein Viertelhundert Leoparden in Fallen gefangen, welche nach Art der Mäusefallen eingerichtet, aber selbstverständlich viel größer sind. Eine Henne oder eine junge Ziege wurde in der hintersten Abtheilung der Falle als Köder ausgesetzt. Früher oder später überwog die Raublust doch alle Schlauheit, und der Räuber saß im Kerker, wo ihn der Pater dann am anderen Morgen mit aller Ruhe und Sicherheit todtschoß. Einmal fing sich auch ein Löwe in einer solchen Falle; für ihn aber war noch keine Kugel gegossen. Er schlug erzürnt mit einem Prankenschlage die Fallthüre entzwei und entwich!

Genau dieselbe Falle wendet man am Vorgebirge der guten Hoffnung an. Es ist für die ganze Umgegend ein Fest, wenn eine von ihnen ihren Zweck erfüllt und den gehaßten Räuber [433] in die Gewalt des Menschen gebracht hat. Drayson schildert in lebendiger Weise einen derartigen Fang.

»Ein Haus in der Nähe von Natal wurde mehrmals von einem Leoparden besucht und nach Möglichkeit ausgeplündert. Das Thier hatte in kurzer Zeit einen Hund, unzählbare Hühner und ein Ferkel weggetragen und bezeigte eine so außerordentliche Freßlust, daß es geradezu unersättlich schien. Man baute also eine Falle und setzte eine alte Henne in den hintersten Theil des Käfigs. Der Leopard war zu schlau, als daß er bei der ersten Gelegenheit, welche ihn mit der Falle bekannt gemacht hatte, in dieselbe gegangen wäre, kehrte jedoch wenige Nächte später zurück, vergaß seine List über der Begierde nach der Henne und wurde gefangen. Man erzählte mir, daß er kurz nach seiner Einschließung ganz rasend gewesen sei und, obwohl vergeblich, die allerkräftigsten Anstrengungen gemacht habe, um sich aus dem verhaßten Kerker einen Ausweg zu bahnen.

Ich besuchte ihn am Morgen nach seiner Gefangennahme und wurde mit dem abscheulichsten Zähnefletschen und den wüthendsten Blicken empfangen; doch konnte er seinerseits auch meine Blicke nicht vertragen und suchte denselben sobald als möglich zu entgehen. Wenn ich ihn stetig ansah, drückte er sich in eine Ecke. Wahrscheinlich war er über seine Ohnmacht und die Unfähigkeit, sich zu rächen, äußerst wüthend.

Verschiedene Kaffern, welche viel von seinen spitzbübischen Besuchen zu leiden gehabt hatten, kamen, um jetzt bei ihm vorzusprechen. Sie schütteten ihren ganzen reichen Schatz von Verwünschungen auf sein verruchtes Haupt. Rund um den Käfig stellten sie sich und begrüßten ihn etwa mit folgenden Redensarten: O, du niederträchtiger, feiger Hund, du erbärmlicher Hühnerfresser, bist du endlich gefangen, bist du es? Erinnerst du dich noch an das roth und weiße Kalb, welches du mir letzten Monat todtgeschlagen hast? Dies Kalb war mein! Du muthloser Lump, warum hast du denn nicht gewartet, bis ich mit meinem Speer und Stecken kam? Du hast wohl geglaubt, daß dein Fell besser werden möchte, wenn du dich vorher hättest dick und voll fressen können? So, jetzt bist du gefangen!«

»Schau nach meinem Speer«, sagte ein anderer, »den will ich dir ins Herz stoßen, wie ich ihn jetzt in den Grund stoße. Ach, zeige mir nur deine Zähne, sie sollen mir zum Halsbande werden, und dein Herz will ich rösten.«

»Plötzlich, inmitten der rührenden Ansprache, machte der Leopard einen mächtigen Satz und rüttelte an dem Gitter des Käfigs: – und in alle Winde zerstoben die Helden!

Man hatte sich vorgenommen, das Thier nach der Kapstadt zu bringen, um es nach Europa zu versenden; aber während der zweiten Nacht wäre es beinahe entkommen, und als mehrere Tage vergangen, ehe man einen zur Fortschaffung geeigneten Käfig fertig brachte, wurde es notwendig, den jetzt sehr gedemüthigten Schelm zu erschießen.«

Reiche Ansiedler am Kap machen sich ein besonderes Vergnügen daraus, gefangene Pardel durch Hunde todtbeißen zu lassen. »Einer von ihnen«, so erzählt Lichtenstein, »fing einen großen, lebendigen Parder und machte dies allen seinen Freunden bekannt, welche sich nach Landessitte an einem bestimmten Nachmittage in großer Anzahl bei ihm versammelten, um das Thier zu beschauen und Zeugen von dem Kampfe mit den Hunden zu sein, die es zu Tode beißen sollten. Nach vorhergegangener guter Bewirtung wurden die Gäste zur Falle geführt, in welcher das Thier noch steckte und woraus es erst sehr vorsichtig geholt werden mußte, um auf den Kampfplatz gebracht zu werden. Diese Falle lag in der Tiefe einer Bergschlucht und war von rohen Felsstücken aufgemauert, doch so, daß zwei große, dem übrigen Gemäuer ähnliche Felsen, den Eingang bildeten, übrigens in Hinsicht der Bauart ganz wie eine gewöhnliche Mäusefalle, nur alles in sehr großem Verhältnis. Oben war die Falle mit rohem Gebälke bedeckt, durch dessen Zwischenräume man das wüthende, schön gefärbte Thier beobachten konnte. Die Leute, welche es jetzt fesseln sollten, suchten erst eine Pfote nach der anderen in Schlingen zu fangen, dann zog man den Leoparden heraus und band ihm, trotz seines entsetzlichen Brüllens und vergeblichen Wüthens, die vier Beine an einander. [434] Hierauf begab sich Jemand in die Grube und warf auch eine Schlinge über den Kopf, damit es möglich werde, ihm einen festen Maulkorb anzulegen. Nun erst war man im Stande, den Leoparden nach dem Werft – so heißt bei allen Ansiedlern ein großer, freier Platz zwischen dem Wohnhause und den Wirtschaftsgebäuden – zu schaffen, woselbst jetzt der eine Hinterlauf, den man zwischen der Hackensehne und dem Unterschenkelbein durchstach, vermittels eines Ringes an einer Kette befestigt ward, welche in einem freistehenden Pfahl eingeklammert war. Nach und nach löste man einen Riemen nach dem anderen und ließ das Thier endlich frei an der Kette sich bewegen. Es erlangte bald seine ganze Kraft und Geschmeidigkeit wieder und gewährte in dem Wechsel seiner wilden Sprünge und seiner behenden Seitenbewegungen in der That ein sehr schönes Schauspiel. Mehr kriechend als schleichend pflegt der Parder seiner Beute nachzustellen, drückt den Bauch dabei fast auf die Erde, den Kopf mit aufwärts gerichteten Augen zwischen den Vordertatzen ausgestreckt. In dieser Lage bewegte er sich auch jetzt und, festgehalten von der Kette, streckte er sich so lang aus, daß man ein ganz anderes Thier vor sich zu sehen glaubte. Dabei wandt sich der Leib unaufhörlich seit- und aufwärts, so daß man seine Bewegungen denen einer kriechenden Schlange zu vergleichen geneigt war. Fest überzeugt, daß die vorher untersuchte Kette nicht brechen könne, wagten sich die Zuschauer ganz nahe hinzu und reizten ihn durch Würfe mit kleinen Kieseln und andere Neckereien zum Aufspringen und Brüllen. Darüber ward es Abend. Man berathschlagte, ob man ihn jetzt den Hunden preisgeben sollte, die inzwischen sämmtlich in einem Stalle eingesperrt waren, und eben gingen die Meisten hinweg, um den Kampf vorzubereiten, als plötzlich bei einem starken Rucke der Ring sich öffnete, und das nunmehr freie Raubthier auf den Landdrost und nach denen, die sich am vorwitzigsten genähert hatten, unbändig losstürzte. Wir ergriffen in der ersten Bestürzung die Flucht und hörten schon das glücklicherweise etwas abgemattete und seiner vollen Sprungkraft beraubte Ungethüm dicht hinter uns schnauben, als unsere eigenen mitgebrachten Hunde an uns vorbeistürmten und es auch sogleich an Ohren und Kehle packten. Den besten von ihnen, welcher vor Alter einen Eckzahn verloren hatte, schüttelte es leicht von den Ohren ab und tödtete ihn mit einem einzigen kräftigen Bisse nach dem Kopfe. Indessen kamen auch die übrigen Hunde herbei, welche den Parder desto sicherer packten, und von denen sich zwei in die Gurgel so verbissen, daß er in weniger als einer Viertelstunde, ohne weiter ein Lebenszeichen zu geben, erwürgt war. Bis dahin wehrte er sich verzweifelt mit seinen Krallen und verwundete noch einen der Hunde so schwer, daß dieser ebenfalls am anderen Tage starb. Bei dem Zerlegen des Thieres fanden sich alle Muskeln am Halse und Nacken zerbissen, aber in dem Felle selbst, welches äußerst zäh und von dichten Haaren geschützt ist, war auch nicht das kleinste Loch.«

Wohl nirgends benutzt man von dem erlegten Raubthiere etwas mehr als das buntgezeichnete Fell, welches seiner Schönheit halber überall in hohem Werthe steht, selbst in Europa zu Schabrackendecken noch Verwendung findet und einen Preis von fünfzehn bis zwanzig Thaler hat. Auch im Sudân wird es sehr geschätzt und zwar mehr von den Negern als von den Mahammedanern, welche es höchstens zu Fußdecken gebrauchen, während die Neger in ihm ein Siegeszeichen erkennen. Ich erwähne dies besonders aus dem Grunde, weil auch die Kaffern genau dieselben Ansichten hegen. Der Krieger des Kaffernlandes, welcher so glücklich gewesen ist, einen Leoparden zu tödten, wird mit Ehrfurcht und Bewunderung betrachtet. Er schmückt sich stolz mit seinem Siegeszeichen, und Jeder, welcher nicht eine ähnliche Probe seines Muthes aufweisen kann, betrachtet jenen mit Neid und Schelsucht. Die Zähne werden in eigenthümlicher Weise mit Faden und Draht zusammengeschlungen und in Gemeinschaft mit Perlen zu einer Kette aufgereiht, welche über die Brust des Kriegers herabhängt und von der dunkeln Haut des Mannes lebhaft absticht. Die Klauen verwendet man in ähnlicher Weise, das Fell endlich verarbeitet man zu dem Karroß oder Deckmantel. Die Schwanzenden werden aufgeschnitten und an einer Schnur befestigt, welche sich der Held um den Leib schlingt. Wenn ein Kaffer etwa acht oder zehn solcher Schwänze aufzuweisen hat, welche rings um seinen Körper hängen, dünkt er sich der Höchsten einer zu sein und [435] blickt fast verachtend auf seine Gefährten herab, welche bloß, wie es allgemein gebräuchlich ist, Affenschwänze tragen können.

Obgleich nur die allerwenigsten Leoparden, welche man jung oder alt fängt, nach Europa gebracht werden, ist die schöne Katze doch in allen Thiergärten und Thierschaubuden eine gewöhnliche und unter den drei verwandten Arten jedenfalls die häufigste Erscheinung. Bei gehöriger Pflege hält der Leopard die Gefangenschaft lange aus. Er verlangt, wie alle Katzen, einen warmen und reinlichen Käfig und täglich etwas mehr als ein Kilogramm gutes Fleisch, ist aber im übrigen sehr anspruchslos. Bei besonders guter Laune springt er in eigenthümlich künstlichen Sätzen, welche gewöhnlich zwei durch einander geschlungene Kreise bilden, unaufhörlich in seinem Käfige auf und ab, so schnell meist, daß das Auge seinen Bewegungen kaum folgen kann. Zur Ruhe wählt er, so lange er mit seiner Umgebung noch nicht sich befreundet hat, die dunkelste Ecke seines Käfigs, später mit Vorliebe einen erhöheten Baumast und dergleichen. Ungestört hält er einen mehrere Stunden währenden Mittagsschlaf; so fest er aber auch zu schlafen scheint, so sicher vernimmt er jedes Geräusch: die Ohren spitzen, die geschlossenen Augen öffnen sich, um nach der Ursache desselben zu forschen, und seine volle Aufmerksamkeit wird rege. Jedes Thier, welches an seinem Käfige vorübergeht, erweckt seine Raublust: lautlos duckt er sich nieder, legt sich zum Sprunge zurecht und verfolgt alle Bewegungen der ersehnten Beute, auch wenn er durch unzählige Versuche erprobt hat, daß das Gitter des Käfigs jeden Raubversuch vereitelt. Seine Raubthiernatur macht sich eben geltend; er versucht wenigstens, einen Raub auszuführen. Gewährt man ihm mehr Freiheit, als er zeitweilig genoß, so macht sich der alte sündhafte Adam sofort wieder bemerklich, und man lernt jetzt in ihm das Raubthier kennen, wie es war und ist.

Während meines Aufenthaltes in Afrika hielt ich einen männlichen Parder geraume Zeit in Gefangenschaft, konnte es aber niemals zu einem erträglichen Verhältnisse zwischen mir und ihm bringen. Sobald ich mich dem Käfige näherte, drückte er durch Grinsen und Zähnefletschen, wohl auch durch ein heiseres Fauchen seine Unzufriedenheit aus, und wenn ich mich ihm nur einen Zoll weiter als gewöhnlich näherte, durfte ich sicher darauf rechnen, daß er mit einer seiner Tatzen nach mir schlug, natürlich regelmäßig dann, wenn ich es mir am wenigsten versah. Ich hatte ihn, wie alle die Raubthiere, welche ich bei mir führte, mittels einer langen Kette noch besonders fesseln lassen, und so durfte ich mir schon das Vergnügen gewähren, ihn zuweilen aus dem Käfige herauszulassen. Sobald er auf den Hof trat, begann er förmlich zu rasen, sprang wie toll empor, dehnte sich, zog Gesichter, fauchte und warf die wildesten Blicke nach allen Seiten. Dabei ging er Jedem, welcher sich ihm näherte, sofort zu Leibe und geberdete sich so sprechend, daß wir wohl wußten, er würde uns niederreißen, wenn er uns erlangen könnte. Jemehr ich die Kette durch einen angebundenen Strick verlängerte, um so toller wurden seine Bewegungen, um so mehr steigerte sich seine Wuth. Die ganze Wildheit des freilebenden Thieres, welche lange gewaltsam unterdrückt worden war, schien durchzubrechen, der Blutdurst regte sich, und seine Augen drohten der ganzen übrigen Thiergesellschaft Tod und Verderben. Gurgelnd flogen die Affen an den Wänden, Stöcken und Säulen empor, ängstlich meckerten die Ziegen, wie toll rannten die Strauße in ihrem Käfige auf und nieder, grollend blickte der Löwe auf den rasenden Roland. Dieser versuchte auf alle nur mögliche Weise freizukommen, und mehrmals wurde es uns angst und bange bei diesen Beobachtungsproben. Das allerschwierigste war, den Leoparden wieder in seinen Käfig zurückzubringen. Aus freien Stücken ging er nicht hinein, und gezwungen konnte er kaum werden. Das einfachste wäre gewesen, ihn an dem Stricke, bezüglich der Kette, wieder in den Käfig zu ziehen; allein dieser stand so, daß man in den Bereich seiner Sprünge hätte kommen müssen, wenn man die Kette erreichen wollte. Drohungen vermochten gar nichts über ihn: wenn wir ihm die Peitsche vorhielten, zeigte er uns dagegen seine Tatzen; wenn wir ihn anschrien, fauchte er; wenn wir auf ihn losgingen, legte er sich zum Sprunge zurecht. Es galt, seinen Trotz zu brechen, ohne ihn dabei zu mishandeln; denn er war nicht mein Eigenthum, und ich mußte ihn schonen. Ich wagte nicht ein mal, mich der [436] aus dem Felle des Nilpferdes geschnittenen Peitsche zu bedienen, welche bei anderen Thieren gewöhnlich vollkommen ausreichte; ich wagte es auch im Grunde nicht, weil mir die Peitsche nicht lang genug erschien, und ich doch das Thier bis zum Käfige treiben mußte. Deshalb nahm ich einen neuen Stallbesen und befestigte diesen an einer langen dünnen Stange: damit bekam er seine Prügel; aber sie fruchteten nichts, und ich mußte auf andere Mittel denken. Das beste von allen war, wie ich zufällig entdeckte, ihn mit Wasser zu begießen, und dabei leistete mir nun wieder eine große Spritze die vortrefflichsten Dienste. Sobald er einen Eimer Wasser über den Kopf bekommen hatte oder durch den Strahl der Spritze dauernd eingenäßt wurde, suchte er so schleunig als möglich in seinen Käfig zu kommen; und später brachte ich ihn so weit, daß ich ihm bloß die Spritze und den Besen zu zeigen brauchte, um ihn augenblicklich dahin zu vermögen, seinen Schlupfwinkel zu suchen.

Und doch läßt der Leopard sich ebenfalls zähmen, fast ebenso gut wie Löwe oder Tiger, wenn auch in der Regel nicht in derselben Zeit. Ich habe bisher allerdings niemals einen wirklich zahmen Leoparden, sondern immer nur zahme Panther gesehen und gepflegt; Kreuzberg aber versicherte mir auf das bestimmteste, daß auch der Leopard sich abrichten lasse, ja, daß er kaum einen Unterschied zwischen ihm und einem Panther mache. Gerade die wildesten Stücke sollen oft, wenn auch nicht die zahmsten werden, so doch die gelehrigsten sein. Doch ist das Wesen der Thiere sehr verschieden geartet: einzelne lernen in acht bis vierzehn Tagen ihre sogenannten Kunststücke, andere nehmen keine Lehre an, werden deshalb von den Thierbändigern als »Dumme« bezeichnet und baldmöglichst abgeschafft. Panther, welche von Jugend auf mit verständigen Pflegern Umgang hatten, werden ebenso zahm wie andere große Katzen, nehmen gern Liebkosungen von bekannten Personen entgegen, schnurren dabei behaglich nach Katzenart und schmiegen sich, den gelenken Leib schlangenartig biegend, zärtlich an ihren Gebieter an oder reiben sich wenigstens behaglich an den Gittern ihres Käfigs. Ein Panther, welchen ich pflegte, antwortete durch ein absonderliches Schnauben auf den Anruf, sprang mir und anderen Bekannten freudig entgegen, langte mit der Tatze nach mir, in der Absicht, mich an sich heranzuziehen, ließ sich streicheln und liebkosen, und leckte mit großer Zartheit die ihm gereichte Hand – ganz wie ein wohlerzogener Hund. Niemals dachte er daran, von seinen Klauen Gebrauch zu machen: die gefährlichen Tatzen blieben in der Hand seines Freundes immer weich und sammetig. Kreuzberg besaß einen anderen Panther, welcher so artig war, daß man ihm gestatten durfte, mit der Familie das Zimmer zu theilen und mit den Kindern zu spielen. Eines der letzteren, ein vierjähriges Mädchen, stand in hoher Gunst bei dem Thiere und durfte mit ihm verkehren wie mit einem Hunde, beispielsweise auf seine Brust sich legen und in solcher Stellung einschlafen, ohne irgendwelche Tücke befürchten zu müssen. Daß Leoparden ebenso zahm werden können, erscheint mir, ungeachtet der mir fehlenden Belege, mindestens höchst wahrscheinlich zu sein; denn mit Hunden schließen sie unter Umständen ein nicht minder inniges Freundschaftsverhältnis, als Panther pflegen, und mit letzteren oder mit Ihresgleichen leben sie, kleine Scharmützel gelegentlich der Paarzeit oder angesichts des Futters abgerechnet, in Frieden. Volles Vertrauen aber erwirbt sich der Leopard wohl nur in den seltensten Fällen: sein unbändiges Wesen, sein Jähzorn und eine ihm kaum abzusprechende Tücke, welche klar und deutlich in dem Gesichte ausgedrückt ist, läßt stets einen hinterlistigen, bösen Streich befürchten.

Darstellungen des Leoparden finden sich häufig auf egyptischen Denkmälern. »Das älteste, mir bekannte Bild«, belehrt mich Professor Dümichen, »gehört dem bei Besprechung des Löwen bereits erwähnten Grabe des Ptahhotep auf dem Pyramidenfelde an und stammt aus dem dritten Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Unter den Darstellungen und Inschriften dieses Grabes, welche ich in meinen ›Resultaten usw.‹ veröffentlicht habe, sieht man auf der einen Wand in der zweiten Reihe von oben einen Leoparden im Käfige, welcher von Männern getragen wird. Im Grabe des Nomarchen Nehera zu Beni Hassan ist an der einen Wandseite eine prächtige Jagdscene abgebildet: unter den dort dargestellten Thieren, auf welche Fürst Nehera und sein Sohn Necht ihre Pfeile abdrücken, erblicken wir auch den Leoparden. Dagegen sieht man in dem [437] unter der Thutmosis-Herrschaft im siebenzehnten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung errichteten Terrassentempel von Deïr-el-Bahheri, dessen hauptsächlichste Bilder ich in meiner ›Flotte einer egyptischen Königin‹ veröffentlicht habe, mehrere wohlgelungene Abbildungen, welche, nach Ihrer Versicherung, ganz unverkennbar den Panther darstellen. Höchst bezeichnend für das mildere Wesen dieses Thieres ist, daß es von Männern am Stricke geführt wird. Ein an der linken Schulter befestigtes Leopardenfell war das besondere Abzeichen hoher priesterlicher Würde; aber auch die Göttin Safech, ›die Herrin der Schrift und Vorsteherin der Bibliotheken‹, wie sie in den Inschriften genannt wird, trägt gewöhnlich das Fell des Pardels. Unter den Tributen aus südlichen Ländern, welche auf verschiedenen Denkmälern durch Bild und Schrift bezeichnet werden, gewahrt man wiederholt große Haufen von Fellen, welche in den begleitenden Inschriften ›Felle von Pardeln des Südens‹ genannt werden. Geschichtliche Texte endlich, welche die Heldenthaten eines Königs erzählen, erwähnen nicht selten, daß Seine Majestät allerhöchst in Wuth geriethen ›gleich einem Leoparden‹.

Von den Römern wurden Leopard und Panther vielfach zu den Kampfspielen in Rom benutzt. Letzterer war zu der Römer Zeiten in Kleinasien viel häufiger als gegenwärtig, und Caelius schrieb an Cicero, welcher damals Landvogt in Sicilien war: ›Wenn ich in meinen Spielen nicht ganze Herden von Pardeln zeige, wird man die Schuld auf Dich werfen‹. Scaurus war der erste, welcher unter seiner Aedilitätswürde 150 gescheckte Thiere schickte; dann sandte Pompejus 410, Augustus aber 420 Stück. Früher war es durch einen alten Senatsbeschluß verboten, die sogenannten ›afrikanischen Thiere‹ nach Italien zu bringen; der Tribun Aufidius aber stellte einen Antrag an das Volk und erwirkte die Erlaubnis, daß sie zu den circensischen Spielen kommen dürften. Dies geschah im Jahre 670 nach Erbauung Roms. Den Namen Leopard hat zuerst der Geschichtsschreiber Iulius Capitolinus am Ende des dritten Jahrhunderts gebraucht, weil man glaubte, daß das Thier ein Bastard von Panther und Löwe sei. Hierauf bezieht sich wohl auch eine Stelle des Plinius, welcher die Thiere ziemlich gut kennt, aber sagt, daß es der Löwe rieche, wenn ein Panther mit einer Löwin zu thun gehabt habe, und sich dann räche. Derselbe Naturforscher erzählt, daß die Parder durch ihre Witterung alle vierfüßigen Thiere anlocken, durch ihren garstigen Kopf aber wieder abschrecken; deshalb verstecken sie sich, um die durch den Wohlgeruch herangezogenen Thiere zu fangen. An einer anderen Stelle heißt es, daß die Löwen, Parder und alle anderen des Geschlechts rauhe Zungen haben wie eine Feile und damit die Haut des Menschen ablecken. Daher werden auch die gezähmten wüthend, wenn sie bis auf das Blut gekommen sind. Die Griechen nennen den Leoparden Pardalis; Aristoteles spricht einige Male von ihm. Er erzählt, daß er vier Zitzen habe, daß er gescheckt sei, daß er in Asien, niemals aber in Europa vorkomme, daß die Weibchen mehr Muth hätten als die Männchen, und daß sie sich zu heilen wüßten, wenn sie mit dem Kraute Pardalianches sich vergiftet hätten, da sie dann Menschenkoth suchten und dieser ihnen hälfe. Das Kraut tödte auch die Löwen, und deshalb hingen die Jäger Menschenkoth an einen Baum, damit das Thier nicht weit weggehe; springe es darnach in die Höhe, so gehe es zu Grunde. Oppian unterscheidet zwei Arten von gefährlichen Pardalis, größere, derbere (Panther), und kleinere (Leoparden), welche aber jenen an Stärke nichts nachgeben. Nach dem Dichter sind sie die Amme des Bacchus gewesen, und deshalb lieben sie auch den Wein.«

Die Fabelei einzelner Schriftsteller des Alterthums findet noch bis zu Geßners Zeiten unbedingten Glauben. »Ein grausam, grimm, fräßig, geschwind thier«, schildert unser alter Freund, »begirlich zu metzgen und blut vergießen. Wiewol etlich meinend der Leppard sölle sonderlich verstanden werden, ein thier so durch vermischung der Löuwin oder Löuwen, mit dem Pardo oder Pantherthier geboren wirdt, den Löuwen nit unänlich, allein sein brust und vorderleyb one schaupen oder haar, wonend gmeinklich bey den flüssen an orten so mit böumen oder dickem gesteud besetzt sind: belustigend sich mächtig deß weynß, sauffend sich voll: werdend zu zeyten also besoffen[438] vollen weynß gefangen: sy überfrißt sich auch zu zeyte, als dann legt sy sich in jr hüle schlaafen biß sy aufgetöuwt hat: so er gifft gefrässen, so bringt er sich mit menschenkaat widerub zurecht.

Mit wunderbarem list sol er die Affen bekriegen, als Elianus schreybt.

Wo er die menge der Affen erfahren hat, spricht Elianus, so legt er sich noch bey jnen nider auff den boden, sterckt die bein von jm, spert den rachen und augen weyt auf, hält sich gleych als ob er tod seye, wann dann die Affen sölichs ersehend, habend sy grosse fröud darab, trauwend jm doch nit gantz wol, schickend zu ersten die frächest herab, dz spil zu erfaren, welche mit verzagtem hertzen, yetz nahet, dann widerkeert: der Leppard aber halt sich gantz still als tod. So nun die anderen Affen ersehend den ersten unverletzt um seinen feind härumb traben, stellend sy die forcht hinweg, lauffend all herzu, fröuwend sich, dantzend, springend auff und umb der todten feynd här als ob sy seinen spottend. So nun der Leppard sy müd, verdrossen, on sorg achtet, so das spil im besten ist, als dann junckt er unbewartet sach auf, ergreifft, zerreißt, zerzeert jren ein guten teil, braucht das beste und feißtest zu seiner spyß und narung. Er verbirgt sich auch zu zeyten in die dickest der böume oder dicke gesteud, springt auf die, falt an die so fürgend, erwürgt was er ankommen mag. Das Pantherthier sol ein blinde frucht gebären gleich als auch die Katze, und die selbig mit grossem schmertzen, ein kleine frucht, gebirt sälten. Zu zeyten vermischt sich das Pantherthier mit dem Wolff, dannethär wirt geboren ein thier Thoes genannt, welche gestalt gefläcket ist, der kopff aber dem Wolff gleych: von sölchem wirt under den Wölffen geredt werden. Der Löuw vergleycht sich mit einem dapfferen, aufrechten, redlichen mann, der Leppard aber oder Pantherthier einem bösen, argedykischen weyb, hat auch zu sölcher arglistigkeit, schalckheit mit forcht gemischt ein rechte form, gestalt, und glidmaß von natur überkommen. Ein wunderbarliche, grosse liebe söllend sy gegen jren jungen haben, von welcher Demetrius Physicus ein hübsche history schreybt, wie ein mann einen Lepparden in der straaß begegnet, und Leppard jm liebkoset als wann er etwas von jm begärte, der mann zuersten erschrocken, doch zulest dem Lepparden zu willen worden, welcher jn zu einer gruben geführt, in welche seine jungen gestürtzt warend, welche dann der mann heraufgezogen, und das thier jn mit vil schimpffs als ob er jm um solchen Dienst danckete, widerumb an sein statt gewisen. Zu zeyten wolt auch einer nit ab einem Sitze frässen so mit jm auferzogen und gespeyßt ward. Doch schreybend etlich, daß wie heimsch er yemer gemacht, gleych von jugend auferzogen werde, laß er doch seine Dyck nit, gleych den bösen weybern. Der Leppard ist allen thieren verhaßt, und fliehend jn fast alle thier, auch der Track. Es söllend vor wenig jahren nach dem tod des künigs Francisco, den Franzosen ein Leppard männlin und weyblin abkommen, entrunner, in die wäld kommen seyn, und bei Orliens vil der menschen erwürgt und ertödt haben, ein braut so yetz wolt hochzeyt haben auß der statt geraubet haben, und vil todtne körper und weyberen daselbst gefunden, welchen sy allein die brüst abgefressen habend. Das thier so Hyaena, Vilfraß oder Grabthier genannt wird, ist dem Lepparden aufsetzig: es sol auch der Leppard ab sölchesse gesicht gräßlich erschräcken, dermassen daß sy jm kein widerstand begärt zu thun, und ob jr beider fäl bey einandern gehenkt werdend, so fließt dem fäl des Lepparden das haar aus. Auß welcher Ursach die Egyptier so sy bedeuten wöllend daß der edler, stärcker, grösser, von dem minderen überwunden seye, so malend sy solche zweyfäl zusammen. Esculapius schreybt, daß der Leppard ein todtenschädelen eines menschen ersähe, so neme er die flucht.«

*

Wahrscheinlich schließt sich eine große Katze Innerasiens, der Irbis, am nächsten an die Pardel an. Gray will ihn als Vertreter einer besonderen Sippe (Uncia) angesehen wissen und hebt besonders die Kürze und Breite der Gesichtsknochen sowie das jäh aufsteigende Stirnbein als bezeichnende Merkmale hervor, zu denen außerdem noch die schlanken, einigermaßen an die des Gepard erinnernden Läufe und der allseitig lange und dichte, aus gekräuseltem, im Grunde wolligem Haare bestehende, nur am Bauche weiche und schlaffe Pelz hinzuzuzählen wären. Ob[439] diese Kennzeichen insgesammt zur Trennung des Irbis von verwandten Katzen berechtigen, steht zunächst noch dahin.

Buchempfehlung

Meyer, Conrad Ferdinand

Das Leiden eines Knaben

Julian, ein schöner Knabe ohne Geist, wird nach dem Tod seiner Mutter von seinem Vater in eine Jesuitenschule geschickt, wo er den Demütigungen des Pater Le Tellier hilflos ausgeliefert ist und schließlich an den Folgen unmäßiger Körperstrafen zugrunde geht.

48 Seiten, 3.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Große Erzählungen der Frühromantik

1799 schreibt Novalis seinen Heinrich von Ofterdingen und schafft mit der blauen Blume, nach der der Jüngling sich sehnt, das Symbol einer der wirkungsmächtigsten Epochen unseres Kulturkreises. Ricarda Huch wird dazu viel später bemerken: »Die blaue Blume ist aber das, was jeder sucht, ohne es selbst zu wissen, nenne man es nun Gott, Ewigkeit oder Liebe.« Diese und fünf weitere große Erzählungen der Frühromantik hat Michael Holzinger für diese Leseausgabe ausgewählt.

- Ludwig Tieck Peter Lebrecht

- Karoline von Günderrode Geschichte eines Braminen

- Novalis Heinrich von Ofterdingen

- Friedrich Schlegel Lucinde

- Jean Paul Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch

- Novalis Die Lehrlinge zu Sais

396 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum