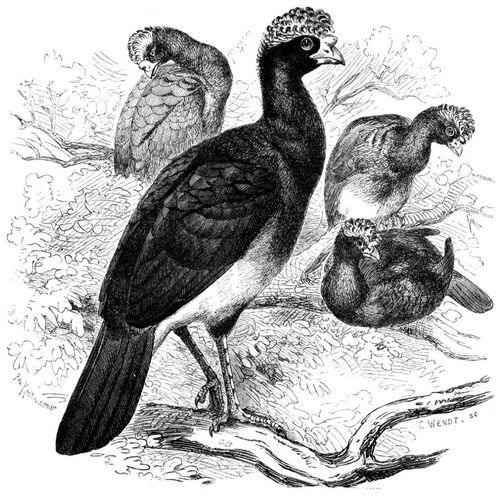

Hokko (Crax alector)

[177] Der Hokko (Crax alector), dessen Name zur Bezeichnung der Gesammtheit gedient hat, trägt einen gelben Fleischhöcker auf der Wurzel des Schnabels und ist bis auf den weißen Bauch, den Steiß und den Endsaum der Schwanzfedern, glänzend blauschwarz. Das Auge ist braun, der Schnabel an der Wurzel blaß wachsgelb, übrigens hornfarben, der Fuß fleischroth. Die Länge beträgt ungefähr fünfundneunzig, die Fittiglänge zweiundvierzig, die Schwanzlänge zweiunddreißig Centimeter. Das Weibchen soll nur am Kopfe, Halse, auf der Brust und auf dem Rücken schwarz, auf dem Bauche rostroth, auf Flügel und Unterschenkel rostrothgelb gewellt sein.

Alle Arten der Familie bewohnen Süd- und Mittelamerika, einschließlich des Südens von Mejiko; der Hokko verbreitet sich über das Innere Brasiliens, von Guayana bis Paraguay und wird dort in allen Wäldern gefunden. Aus den mir bekannten Berichten der Naturforscher, welche an Ort und Stelle beobachteten, und den Erfahrungen, welche wir angefangenen Vögeln sammeln konnten, scheint hervorzugehen, daß seine Lebensweise der anderer Arten entspricht; es dürfte daher angemessen sein, ein allgemeines Lebensbild zu zeichnen.

[177] Die Hokkos sind an Bäume gebunden und verlassen den Wald höchstens auf kurze Zeit. Man trifft sie zwar oft auch auf dem Boden an und beobachtet, daß sie hier, falls der Grund eben, mit großer Schnelligkeit einher rennen; in der Regel aber sieht man sie im Gezweige der Bäume, während der Brutzeit paarweise, außerdem zu drei, vier und mehr Stück beisammen. Im Gezweige bewegen sie sich langsam, obschon mit verhältnismäßigem Geschicke; der Flug hingegen ist niedrig, geschieht in wagerechter Richtung und hat keine lange Dauer. Sämmtliche Arten fallen auf durch ihre Stimme, welche immer etwas eigenthümliches hat, aber je nach der Art sehr verschieden ist. Einige brummen, andere pfeifen, andere knurren, andere schreien ein »Hu, hu, hu, hu« aus tiefer Brust hervor, andere lassen Laute vernehmen, welche durch die Silben »Racka, racka« wiedergegeben wer den mögen.

Ihre Stimme vernimmt man am häufigsten während der Paarungszeit und insbesondere in den frühen Morgenstunden, bald nachdem sie aus dem Schlafe erwacht und aus dem Inneren der Waldungen nach den Lichtungen an den Stromufern hervorgekommen sind. Die Indianer aber erzählten Schomburgk, daß eine Art (Crax tomentosa) regelmäßig zu schreien beginne, wenn das Sternbild des südlichen Kreuzes seine größte Höhe erreicht habe, und Schomburgk fand diese auffallende Angabe bestätigt. Lange hatte er zu dieser Versicherung ungläubig [178] gelächelt, weil er beobachtete, daß das südliche Kreuz gerade dann, um vier Uhr des Morgens, seine größte Höhe erreichte, wenn der Vogel ohnehin seine dumpfe, klägliche Stimme erschallen läßt. »Am vierten April aber hatte der Anfang des Kreuzes fünfundzwanzig Minuten nach elf Uhr nachts eben den Meridian erreicht, und in demselben Augenblicke schallten die hohlen Töne des Hokkos durch die stille Nacht. Nach Verlauf einer Viertelstunde lag wieder tiefe Ruhe auf unserer Umgebung. Da wir während dieser Zeit die Stimme des Vogels niemals gehört hatten, zeigte sich in diesem Falle die Angabe als so sicher und schlagend, daß alle Zweifel an der merkwürdigen Thatsache bei uns verschwanden.«

Die Nahrung der freilebenden Hokkos besteht vorzugsweise, vielleicht ausschließlich, in Früchten. Azara sagt zwar, daß sie sich von denselben Stoffen ernähren, welche die Hühner fressen, fügt aber ausdrücklich hinzu, daß sie schon Maiskörner nicht verdauen, sondern sie mit ihrem Kothe wieder ausscheiden, und alle übrigen Beobachter, mit Ausnahme von Martius, stimmen darin überein, daß Früchte ihr natürliches Futter sind. »In ihrem Magen«, sagt der Prinz, »fand ich halb und gänzlich verdaute Früchte und Nüsse, welche zum Theil so stark waren, daß man sie mit einem Messer nicht ritzen konnte.« Schomburgk bestätigt diese Angabe und fügt hinzu, daß ihr Fleisch manchmal, unzweifelhaft infolge einer zeitweilig von ihnen bevorzugten Nährpflanze, einen durchdringenden zwiebelartigen Geruch und gleichzeitig einen erhöhten oder veränderten Geschmack annimmt. »Als die Indianer«, erzählt er, »mit dem Reinigen eines Platzes zum Aufhängen der Hängematten beschäftigt waren und mit dem Waldmesser das im Wege stehende Gebüsch und die Schlingpflanzen niederhieben, traf meine Geruchsnerven jener Geruch in solchem Maße, als wären die Leute in einem Zwiebelfelde beschäftigt. Bei der Untersuchung fand ich, daß dieser Geruch dem Stamme und den Blättern einer Schlingpflanze eigenthümlich war. Ohne Zweifel fressen die Hokkos zur Zeit, in welcher ihr Fleisch den beschriebenen zwiebelartigen Geruch und Geschmack annimmt, die Früchte, Samen und Blüten dieser Schlingpflanze.« Bates hebt besonders hervor, daß die in den Waldungen am Amazonenstrome lebenden Hokkos niemals von den Wipfeln der hohen Waldbäume zum Boden herabkommen, und sagt damit nicht allein, daß sie in den Kronen der Bäume den größten Theil ihres Lebens verbringen, sondern daß sie in ihnen auch ihr Weidegebiet finden. Dafür spricht außerdem eine Erfahrung, welche wir in den Thiergärten gewonnen haben. Im Aufsuchen der Nahrung unterscheiden sich die Hokkos und die Schakuhühner von allen ihren sogenannten Ordnungsverwandten; sie scharren nämlich nicht, sondern lesen höchstens auf oder pflücken ab, wie die Tauben thun.

Ueber die Fortpflanzung wissen wir leider bis jetzt noch sehr wenig, so viel aber doch, daß die Hokkos nicht auf dem Boden, sondern auf Bäumen brüten. »Sie bauen ihre flachen Nester«, sagt Martius, »aus Reisig in die Winkel der Aeste, nicht eben hoch über dem Boden, und das Weibchen legt nach unserem eigenen Befunde und der Versicherung der Indianer, stets nur zwei weiße Eier, welche größer und stärker als unsere Hühnereier sind.« Schomburgk und Bates stimmen hiermit überein. Die Mittheilungen des Prinzen Max von Wied, daß der Mutung (Crax carunculata) vier Eier in sein aus Prügeln und Reisern auf Bäumen erbautes Nest lege, ist damit genügend widerlegt; sie beansprucht aber auch keine Unfehlbarkeit, da der Prinz ausdrücklich bemerkt, daß er selbst niemals ein solches Nest gefunden habe. Ueber das Jugendleben der Hokkos ist mir keine ausführliche Mittheilung glaubwürdiger Reisender bekannt; gerade dieser Punkt aber würde für die Erkenntnis der Stellung der Vögel von größter Wichtigkeit sein.

Da das Wildpret der Hokkos an Weiße dem Taubenfleische, an Wohlgeschmack dem des Truthahnes ähnelt, wird ihre Jagd in Südamerika eifrig betrieben, insbesondere zur Zeit der Paarung, während welcher unsere Vögel durch ihre weitschallende Stimme verrathen werden. Im tiefen Walde, fern von den Wohnungen, sollen sie kaum Scheu vor den Menschen zeigen. Sonnini erzählt, daß er sich in Guayana oft mitten unter ihnen befunden habe, ohne sie durch seine Erscheinung in die Flucht zu schrecken. Man könne sich ihrer deshalb auch ohne alle Mühe bemächtigen [179] und selbst mehrere nach einander erlegen, ohne daß die anderen sich entfernen; denn die überlebenden sähen den getödteten Genossen wohl ängstlich nach, flögen aber nur von einem Baume zum anderen. In der Nähe menschlicher Wohnungen hingegen sind die Hokkos sehr scheu und furchtsam; jedes Geräusch ängstigt sie, und die Erscheinung eines Menschen bewegt sie zur eiligen Flucht. Außer dem Fleische der erlegten Vögel benutzen die Indianer ihre starken Schwingen oder Schwanzfedern zur Herstellung von Fächern, sammeln daher auch solche Federn, welche sie im Walde finden, und bewahren sie bis zum Gebrauche in dem röhrenförmigen Scheidentheile eines getrockneten Palmenblattes auf. Hier und da werden auch die kleineren Federn zu allerlei Schmuck verwendet.

Die gefangenen Hokkos, welche man fast in allen Niederlassungen der Indianer findet, werden, laut Martius, aus den im Walde ausgenommenen, von Hühnern bebrüteten Eiern erzogen; denn die Fortpflanzung gefangener Hokkos soll nur unter besonders günstigen Verhältnissen gelingen. Die Indianer theilten Schomburgk mit, daß sich die Hokkos niemals in der Gefangenschaft fortpflanzen; Bates scheint dasselbe erfahren zu haben, weil er bemerkt, daß es schwer zu sagen sei, warum diese prächtigen Vögel nicht schon längst von den Indianern zu Hausthieren gewählt wurden, da sie doch so leicht zahm werden. »Das Hindernis soll darin liegen, daß sie in der Gefangenschaft nicht brüten. Dies mag wohl mit ihrem Baumleben zusammenhängen. Fortgesetzte Versuche würden möglicherweise ein günstigeres Ergebnis zur Folge haben; die Indianer besitzen zu solchen Versuchen aber nicht genügende Geduld und auch nicht hinlängliches Verständnis. Gleichgültig gegen solche Vögel kann man sie nicht nennen; denn das gemeine Truthuhn, welches in Südamerika eingeführt wurde, steht bei ihnen in hoher Achtung.« Die Annahme der Reisenden ist nicht ganz begründet, dürfte aber dazu beitragen, die Hoffnungen, welche einige Thierzüchter auf die Hokkos gesetzt haben, auf das rechte Maß zurückzuführen.

Ueber die leichte Zähmbarkeit dieser Vögel sind alle Naturbeobachter und ebenso alle Thierzüchter einig. Schon Azara erzählt, daß die Hokkos in den Niederlassungen nicht bloß wie Haushühner leben, sondern förmlich zu Stubenthieren werden. Sonnini sah in Guayana Scharen gezähmter Hokkos in den Straßen umherlaufen und sich ohne Furcht vor den Menschen frei bewegen. Sie besuchten die Häuser, in denen man ihnen Nahrung gegeben hatte, regelmäßig wieder und lernten ihren Pfleger genau kennen. Zum Schlafen erwählten sie sich erhabene Orte, in den Ortschaften also, wie die Pfauen, die Dächer der hohen Häuser. Bates berichtet von einem gefangenen, welcher sehr vertraut mit seinem Gebieter war, sich selbst als ein Glied der Familie anzusehen schien, bei jeder Mahlzeit einfand, rund um den Tisch lief, von dem einen zum anderen ging, um sich füttern zu lassen und zuweilen den Kopf an Wange oder Schulter seiner Freunde rieb. Nachts erwählte er seinen Schlafplatz neben der Hängematte eines kleinen Mädchens, welchem er besonders zugethan war, und dem er bei allen seinen Ausflügen folgte. Solche liebenswürdige Anhänglichkeit sollte, so möchte man glauben, die Hokkos zu allgemeinen Lieblingen stempeln; gleichwohl werden sie nicht von jedermann gern in der Gefangenschaft gehalten. Auch sie haben, abgesehen von ihrer Langweiligkeit, Unarten, namentlich die eine, daß sie alles glänzende, Goldknöpfe usw., verschlucken und infolge der starken Muskeln ihres Magens verderben.

Temminck bemerkt, daß man in Holland zu Ende des vorigen Jahrhunderts Hokkos gezüchtet habe, diese Zucht aber wieder verloren gegangen sei, erinnert sich dieser Angelegenheit jedoch nur aus seiner Jugendzeit her und kann sich recht wohl geirrt haben. Für letzteres sprechen die Erfahrungen, welche wir neuerdings gelegentlich der mit großer Sorgfalt angestellten Versuche gewannen. Die Hokkos eignen sich, so viel wir bis jetzt erfuhren, in keiner Hinsicht zur Vermehrung im gezähmten Zustande. Schon die Haltung ist schwierig. Alle gewöhnen sich zwar leicht an ein Ersatzfutter und erheben in dieser Hinsicht wenig Ansprüche; aber sie verlangen im Winter einen warmen Stall, weil sie sonst mindestens die Zehen erfrieren oder zu Grunde gehen, zeigen sich auch keineswegs so verträglich, wie man behauptet hat, sondern streiten heftig mit anderen ihrer Art oder mit Hühnern, dürfen also kaum unter gewöhnlichem Hausgeflügel gehalten werden. Zudem [180] sind sie nur, wenn man ihnen einen größeren Spielraum gewährt, einigermaßen anziehend, im engeren Raume jedoch höchst langweilig. Stundenlang sitzen sie auf einer und derselben Stelle, fast ohne sich zu rühren, obgleich sie, wenn man sie jagt, eine große Beweglichkeit an den Tag legen. Ihre Stimme vernimmt man glücklicherweise nur in der Paarungszeit; wäre dies nicht der Fall, so würden sie vollends unerträglich sein; denn weder ihr Brummen, noch das gellende Pfeifen, welches sie hören lassen, ist besonders angenehm. Wenn sie pfeifen oder brummen, sitzen sie lange Zeit auf einer und derselben Stelle, pumpen, scheinbar mit Anstrengung, eine Menge Luft in die Lunge, und lassen dieselbe nur stoßweise wieder ausströmen, wobei eben der sonderbare Laut erzeugt wird. Man bleibt im unklaren, ob man das Brummen als Liebesruf zu deuten habe oder nicht; denn von einer Balze ist bei ihnen keine Rede, und der seinen Gesang hervorwürgende Hahn scheint sich nicht im geringsten um die Henne und diese sich nicht um ihn zu bekümmern.

Hokkos, welche ich längere Zeit pflegte, haben zwar wochenlang gebrummt, geknurrt und gepfiffen, niemals aber auch nur versucht, sich zu paaren. Nun haben wir allerdings verschiedene Berichte über gelungene Züchtung dieser Vögel erhalten, sogar erfahren, daß ein Hokkoweibchen funfzehn Eier gelegt und erbrütet habe: alle derartigen Berichte aber sind unwahr, beziehentlich erlogen. Beachtenswerth scheint mir nur ein einziger zu sein. »Ich besaß«, so erzählt Pomme, »sechs weibliche Hokkos und nur vier Männchen. Dieses Mißverhältnis hat mir den Beweis geliefert, daß der Vogel in Einweibigkeit lebt. Die nicht gepaarten Weibchen legen zwar dennoch und suchen die Liebkosungen des ersten, besten Männchens, welches ihnen in den Weg kommt; aber sie gehen in den Geschlechtsverrichtungen nicht weiter, bauen keine Nester, sondern legen ihre Eier, wohin sie gerade kommen, meist abends, wenn sie sich schon aufgesetzt haben. Diejenigen dagegen, welche Männchen haben, legen immer in ein Nest und zwar in ein solches, welches von den letzteren errichtet worden ist; denn bei diesen Vögeln bauet das Männchen. Ich muß zugleich bemerken, daß die Hokkos, in Frankreich wenigstens, sehr selten brüten; von allen, welche ich bekommen konnte, hat nur ein einziges Neigung hierzu gezeigt. Fünf Stück haben Eier gelegt, das sechste war mehrere Tage lang gepaart und suchte das Männchen auf; aber es hat nie gelegt. Die neu angekommenen Weibchen bleiben während des ersten Jahres ihrer Einführung kalt und gefühllos; im zweiten Jahre paaren sie sich, aber sie legen nicht oder nur schallose Eier; im dritten Jahre ist Schale daran, sie ist jedoch zerbrechlich und unvollkommen, und erst im vierten Jahre verschwindet auch dieser Mangel. Jedes Weibchen legt, wenn es nicht brütet, nur einmal und zwar gegen Ende des April oder zu Anfang des Mai. Die Brütezeit dauert einunddreißig bis zweiunddreißig Tage. Bei mir wurden jedesmal zwei, manch mal, aber selten, drei Eier gelegt. Fast alle Eier, welche ich bekam, waren befruchtet; aber bei fast allen starb das völlig entwickelte Junge in der Schale ab, als ob ihm die Kraft zum Ausschlüpfen gefehlt hätte. Es kommt dies in unseren Gegenden bei einheimischen Vögeln oft vor, wenn die Mutter während des Legens nicht ganz gesund ist. Dreimal konnten indessen die jungen Hokkos die Schwierigkeiten beim Ausschlüpfen überwinden; aber, obwohl sie ganz kräftig waren, lebten sie doch nur drei bis vier Tage. Sie fraßen nichts und starben ohne Zweifel Hungers. Gegen die Truthenne, welche sie ausgebrütet hatte, zeigten sie Abneigung und hielten sich immer von ihr entfernt. Diese Beobachtung brachte mich auf die Vermuthung, daß die Mutter eine erste Nahrung im Kropfe bereite, wie die Tauben, und solche den jungen Hokkos in den ersten Tagen unumgänglich nothwendig sei. Um mich hiervon zu überzeugen, gab ich einem Hokkohuhne zwei Eier von Schakuhühnern. Sie wurden so eifrig bebrütet, daß am neunundzwanzigsten Tage die Pflegemutter mit ihren zwei Pfleglingen im Garten umherspazierte. Das Männchen bekümmerte sich nicht um die Jungen; aber das Weibchen zog sie recht gut auf, und jetzt sind sie völlig aufgewachsen.«

»Um die Aufzucht der Hokkos«, schreibt Bodinus, »bin ich auf eine sehr ärgerliche Weise gekommen. Längere Zeit hatte ich bemerkt, daß das sehr bissige Männchen sein Weibchen heftig verfolgte und dieses, um sich zu retten, genöthigt war, sich zu verbergen. Das Männchen flog auf [181] die Spitze eines dürren Baumes, stellte sich auf einen der höchsten Aeste; hier ein eigenthümlich schallendes Pfeifen ausstoßend, übersah es seine ganze Umgebung und flog nach einiger Zeit herab, vermuthlich um das Weibchen zu betreten, ein Akt, welchen ich jedoch nicht beobachtete, weil dasselbe das etwas sehr ungestüme Annähern des Gemahles zu unpassender Zeit fürchtete. So wunderte ich mich nicht, als ich eines Tages bemerkte, daß das Weibchen in einem für Mandarinenenten bestimmten Häuschen saß und erst, als ich mehrere Tage hinter einander das Thier immer in derselben Stellung, Steiß und Schweif außerhalb besagten Kästchens, fand, stieß mir der Gedanke auf, daß der Vogel sich fest gekrochen haben und nicht wieder zurückkommen könne. Es schien mir fast unmöglich und wenigstens unglaublich, daß ein Häuschen, gerade genügend, eine brütende Mandarinenente aufzunehmen, von einem großen Hokko freiwillig zu einem angemessenen Aufenthaltsorte gewählt werden könne. In der bangen Sorge, daß das Thier sich fest gekrochen habe und wohl gar todt sei, stieg ich auf einer Leiter bis zum Häuschen empor, ergriff jenes, um es hervorzuziehen, und als es nicht folgen wollte oder konnte, freute ich mich, daß ich zur rechten Zeit demselben zur Hülfe geeilt sei. Plötzlich bei einer Bewegung desselben hörte ich es krachen und – o Jammer! nun erst nahm ich wahr, daß der Vogel auf einem mächtig großen Eie brütete. Mein Verdruß war groß; allein das Unglück war geschehen, und wenn für diesmal die Aufzucht von Hokkos mißlungen ist, so habe ich doch wichtige Fingerzeige für die Zukunft erhalten, welche ich benutzen werde. Vielleicht hätte ich noch in demselben Sommer ein günstiges Ergebnis erzielt, wäre nicht um die Mitte des Juli entsetzlich kaltes Wetter eingetreten. Bald, nachdem nämlich das Hokkohuhn um sein Ei gekommen, stand der Hahn wieder pfeifend auf der Spitze eines Baumes, und eines schönen Tages nahm ich auch wahr, wie derselbe in eines der an der Wand hängenden Entenhäuschen gekrochen war, ein ganz leises, gedehntes Pfeifen hören ließ und dabei sich mit den im Häuschen befindlichen Niststoffen zu schaffen machte, während das Weibchen sein altes, daneben hängendes Häuschen wieder aufsuchte, vor meinen Augen in dasselbe kroch und – ich mochte den Augen kaum trauen – mit unglaublicher Gewandtheit sich in demselben umdrehte! Hätte ich früher nicht an dem vorhandenen Ei gesehen, daß das Thier im Häuschen wirklich gelegt haben mußte, ich hätte dies nicht für möglich gehalten, weil es sich nach meinem Dafürhalten nicht um drehen konnte; jetzt war mir alles klar. Das Thier hatte sich beim Legen mit dem Kopfe nach der Oeffnung gedreht, nothwendig hätte das Ei sonst außerhalb des Häuschens auf die Erde fallen müssen, denn letzteres ist bedeutend kürzer wie der Vogel selbst. Hieraus schließe ich, daß der Mutung nicht frei auf Bäumen, sondern in Höhlen sein Nest anlegt und, weil er die kleinsten benutzt, keine große Anzahl von Eiern legt, wie denn auch unsere Henne nur ein einziges gelegt hat. Zu letzterem Schluß komme ich um so mehr, als das Ei im Verhältnisse zur Größe des Thieres unförmlich groß ist, größer als das stärkste Pfauenei. Von Farbe ist es weiß und der Gestalt nach gleichmäßig und rundlich eiförmig; nur ganz wenig ist das eine Ende spitzer als das andere.«

»Die jungen Hokkos«, bemerkt Aquarone, welcher ebenfalls glückliche Zuchtergebnisse erzielt zu haben versichert, »nehmen in den ersten vierzehn Tagen wenig Nahrung zu sich, und man muß ihnen oft etwas anbieten, um sie zum Fressen zu reizen. Sie lassen sich auch nicht gern beim Fressen zusehen, da sie sehr mißtrauisch sind, und verstecken sich entweder hinter die Henne oder verwenden keinen Blick von dem Zuschauer. Wenn sie sich zur Ruhe setzen wollen, und die Anwesenheit eines Menschen merken, fliegen sie gegen das Gitter und hören nicht auf den Ruf der Henne. Selten verkriecht sich ein junger Hokko unter die Flügel der Alten, bäumt vielmehr von dem ersten Tage seines Lebens an. Ist keine Vorrichtung vorhanden, daß er sich auf einen erhöhten Standpunkt setzen kann, so ist er die ganze Nacht unruhig und stößt sich gegen das Gitter. Man darf deshalb die Jungen höchstens zwei bis drei Tage im Brutkasten halten und setzt sie lieber in einen Käfig von einem Meter ins Geviert, mit einer, in einer Höhe von vierzig bis funfzig Centimeter angebrachten Stange, auf welcher sie dann die ganze Nacht und manchmal selbst am Tage zu sitzen pflegen. Sie haben vom ersten Tage ihres Lebens an gern einen großen Raum zur Benutzung, um in ihm zu [182] laufen und zu springen. Ihre Zehen sind sehr zart; läßt man sie einen oder zwei Tage länger in dem Brutkasten, so verkrümmen sich dieselben; gibt man ihnen Stangen, so biegen sie sich zum natürlichen Zustande zurück. Der kleine Käfig, in welchem man sie zuerst hält, muß sich nach Süden öffnen und mit seinem Sande bedeckt sein; denn sie liegen gern nach dem Fressen in der Sonne und baden sich im Sande. Wenn sie acht Tage alt sind, kann man sie füglich mit der Henne ausgehen lassen; sie bleiben bei ihr und fressen Gras aus Nachahmungstrieb. Nur muß man sie vor Hunden und Katzen hüten; denn sie sind so feig und gewöhnen sich so schwer an diese Thiere, daß sie vor Entsetzen leicht ihrer Mutter entrinnen und sie verlieren. Wenn man vergißt, sie in ihren Käfig zu bringen, setzen sie sich, auch wenn sie noch jung sind, möglichst hoch auf einen Baum, jedoch in der Nähe der Henne. Sie gewöhnen sich sehr schwer daran, das Futter aus der Hand zu nehmen, und selbst nach zwei bis drei Monaten geschieht dies noch mit der größten Vorsicht und mit offenbarem Mißtrauen. Niemals lassen sie sich in die Hand nehmen wie die Küchlein unserer Hühner. Mit letzteren und mit Fasanen leben sie gesellig, und wenn sie einmal eines dieser Thiere verfolgen, so geschieht es aus Spielerei. Ihrer Pflegemutter beweisen sie innige Anhänglichkeit und fliegen, wenn sie von ihr getrennt sind, über die Mauer, um ihr einen Besuch abzustatten. Sie sind nicht empfindlich gegen die Kälte, ein wenig gegen starken Wind, sehr gegen die Nässe, am meisten gegen Schnee. Den ganzen Tag über laufen sie im Garten herum und suchen selbst gegen Abend keinen Schutz, falls das Wetter kalt und trocken ist, während sie bei feuchtem Wetter oder bei Regen oft den ganzen Tag über im Käfige verweilen und sich abends bei Zeiten zurückziehen. In solchen Tagen lassen sie wohl auch die Henne, welche sie bei klarem Wetter nicht aus den Augen verlieren, allein ausgehen. Sie erhalten dieselbe Nahrung wie junge Fasanen: am ersten Tage harte Eier mit Salat und Brodkrume gemischt, später eine Mischung von Hanf, Reis, Gerste und Rübsen oder Samen. Ameiseneier sind eine Leckerei, welche sie nicht nöthig haben. Nach vier bis fünf Tagen fressen sie alle möglichen kleinen Thiere, wie Heuschrecken, Mücken, Ameisen, Mehlwürmer, Mehlkäfer, mit Vorliebe solche, welche hart sind; so ziehen sie die gelben Mehlwürmer den weißen vor. Regenwürmer beachten sie kaum; vierzehn Tage später fressen sie alle Thiere, bis auf die Regenwürmer, diese erst, nachdem sie selbst einen Monat alt geworden und auch dann nur, wenn sie solche selbst gesucht haben; im späteren Alter aber nehmen sie solche Würmer sehr gern. Brod in Milch getaucht, lieben sie auch, falls nur das Brod nicht zu sehr erweicht ist. Ueberreste von Krabben und Krebsen behagen ihnen, und diese Nahrung ist ihnen auch sehr zuträglich. Kleine Schnecken fressen sie, doch erst nachdem sie die Schale derselben zerbrochen, während Fasanen und Enten sie ganz verschlucken. In den ersten zwei bis drei Monaten wachsen sie nicht sichtlich; aber nach einem Monate entwickeln sie sich sehr rasch. Nach der ersten Mauser verändert sich das Gefieder nicht mehr. Das Auge beider Geschlechter ist kurz nach der Geburt kastanienbraun; diese Färbung bleibt bei den Weibchen, während sie sich bei den Hähnen dunkler färbt; nach Verlauf eines Monats ist sie braun, nach Verlauf von vier Monaten dunkelbraun und, wenn sie erwachsen sind, fast schwarz.«

Buchempfehlung

Ebner-Eschenbach, Marie von

Unsühnbar

Der 1890 erschienene Roman erzählt die Geschichte der Maria Wolfsberg, deren Vater sie nötigt, einen anderen Mann als den, den sie liebt, zu heiraten. Liebe, Schuld und Wahrheit in Wien gegen Ende des 19. Jahrhunderts.

140 Seiten, 7.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Große Erzählungen der Frühromantik

1799 schreibt Novalis seinen Heinrich von Ofterdingen und schafft mit der blauen Blume, nach der der Jüngling sich sehnt, das Symbol einer der wirkungsmächtigsten Epochen unseres Kulturkreises. Ricarda Huch wird dazu viel später bemerken: »Die blaue Blume ist aber das, was jeder sucht, ohne es selbst zu wissen, nenne man es nun Gott, Ewigkeit oder Liebe.« Diese und fünf weitere große Erzählungen der Frühromantik hat Michael Holzinger für diese Leseausgabe ausgewählt.

- Ludwig Tieck Peter Lebrecht

- Karoline von Günderrode Geschichte eines Braminen

- Novalis Heinrich von Ofterdingen

- Friedrich Schlegel Lucinde

- Jean Paul Des Luftschiffers Giannozzo Seebuch

- Novalis Die Lehrlinge zu Sais

396 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum