Siebentes Capitel.

Buena Vista und la Urbana.

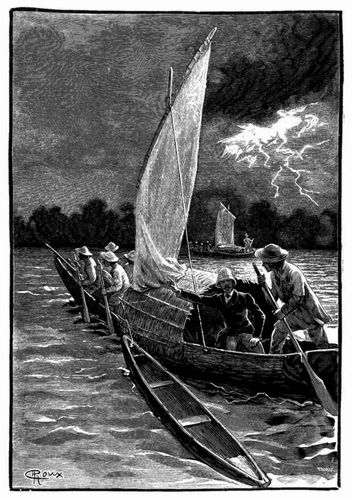

[85] Die Nacht brachte noch vieles Unglück. Die Verwüstungen durch den Orkan erstreckten sich über fünfzehn Kilometer weit bis zur Mündung des Rio Arauca. Das zeigte sich am nächsten Tage, am 26. August, an den Trümmern[85] jeder Art, die der Strom hinabwälzte, dessen sonst so klares Wasser jetzt ganz lehmgelb geworden war. Hätten die beiden Piroguen nicht im Grunde des kleinen Hafens Schutz gefunden, wären sie mitten auf dem Orinoco von dem schrecklichen Wetter betroffen worden, so wäre von ihnen wohl nichts als formlose Wraks übrig geblieben. Mannschaften und Passagiere wären umgekommen, ohne die Möglichkeit, Hilfe zu finden.

Zum Glück war Buena Vista ziemlich verschont geblieben, da sich der Chubasco etwas weiter nach Westen hinzog.

Buena Vista liegt an der Seite einer Insel, vor der sich in der trocknen Jahreszeit noch lange Sandbänke ausdehnen, die das Hochwasser in der Regenzeit immer bemerkbar abwäscht. Der augenblickliche Wasserstand hatte der »Gallinetta« und der »Maripare« gestattet, ganz nahe vor dem Dorfe anzulegen.

Vor dem Dorfe?... Das bestand ja nur aus einer Gruppe von Hütten, worin etwa hundertfünfzig bis zweihundert Indianer Unterkommen fanden. Auch diese kommen nur hierher zum Einsammeln von Schildkröteneiern, aus denen sie ein auf den Märkten Venezuelas recht begehrtes Oel zu bereiten verstehen. In der Mitte des August ist das Dorf nahezu verlassen, denn die Regenzeit geht in der Hälfte des Mai zu Ende. Jetzt befanden sich in Buena Vista kaum ein halbes Dutzend Indianer, die von der Jagd und vom Fischfang lebten und bei denen sich die Piroguen, wenn das nöthig geworden wäre, nicht hätten frisch verproviantieren können. Deren Vorräthe waren aber nicht erschöpft, sie reichten jedenfalls bis zu dem Flecken la Urbana aus, wo sie leicht erneuert werden konnten.

Von größter Wichtigkeit war hier nur, daß die Piroguen von den Windstößen nicht gelitten hatten.

Auf den Rath der Schiffer hin waren die Passagiere übrigens für die Nacht ans Land gegangen. Eine eingeborne Familie, die eine ziemlich saubre Hütte bewohnte, hatte ihnen Unterkunft gewährt. Diese Indianer gehörten zum Stamme der Yaruros, die man früher zu den ersten des Landes zählte und die, abweichend von ihren Stammesgenossen, auch nach der Legezeit der Schildkröten in Buena Vista zurückgeblieben waren.

Die Familie bestand aus dem Hausvater – einem kräftigen, mit dem Guayaco und dem üblichen Lendenschurz bekleideten Manne – seiner Frau, die das lange indianische Hemd trug, noch ziemlich jung, klein von Gestalt, doch gut gewachsen war, und aus einem zwölfjährigen Kinde, das wie seine[86] Eltern in völliger Wildheit aufgewachsen war. Für Geschenke, die ihre Gäste ihnen anboten, für Tafia und Cigarren für den Mann und Glashalsbänder und Spiegel für die Frau und die Tochter, waren die Leute indeß recht empfänglich. Solche Dinge werden von den Eingebornen Venezuelas noch immer sehr hoch geschätzt.

Die Hütte enthielt an Ausstattung nichts weiter als Hängematten, die an den Bambusstangen des Daches befestigt waren, und drei oder vier jener, von den Indianern Canastos genannten Körbe, worin diese ihre Kleidungsstücke und ihre werthvollsten Geräthe aufheben.

So unangenehm es dem Sergeanten Martial auch sein mochte, jetzt mußte er sich schon dazu bequemen, mit den Insassen der »Maripare« zusammen zu übernachten, denn er und sein Neffe hätten doch in keiner andern Hütte unterkommen können. Herr Miguel zeigte sich den beiden Franzosen gegenüber noch zuvorkommender als seine beiden Collegen. Jean von Kermor, der sich etwas zurückhaltend benahm, wozu die wüthenden Blicke seines Onkels das ihrige beitrugen, hatte dabei dennoch Gelegenheit, mit seinen Reisegesellschaftern nähere Bekanntschaft zu machen. Außerdem wurde er förmlich gekapert – das ist das richtige Wort – von der kleinen Eingebornen, die sich durch sein angenehmes Wesen offenbar sehr angezogen fühlte.

In der Hütte wurde nun geplaudert, während draußen das Unwetter wüthete. Das Gespräch erlitt aber manche Unterbrechung, da es häufig so furchtbar donnerte, daß keiner den andern hätte verstehen können. Weder die Indianer noch das kleine Mädchen zeigten Furcht, selbst wenn Blitz und Donner wie mit einem Schlage erfolgten. Am nächsten Morgen zeigte sich übrigens, daß verschiedene Bäume in der Nähe vom Blitze getroffen und gespalten worden waren.

Die an ähnliche Unwetter auf dem Orinoco gewöhnten Indianer werden davon offenbar weniger beeinflußt, als selbst die Thiere. Ihre Nerven widerstehen einer solchen physischen und seelischen Erschütterung. Nicht ganz so erging es dem jungen Manne, und wenn dieser auch keine »eigentliche Furcht vor dem Donner« wie man sagt, hatte, so empfand er doch jene nervöse Unruhe, von der so häufig auch kräftige Naturen nicht verschont bleiben.

Bis Mitternacht dauerte die Unterhaltung der Gäste des Indianers, und der Sergeant Martial hätte daran gewiß lebhaftes Interesse genommen wenn er die spanische Sprache ebenso gut verstanden hätte, wie sein Neffe.[87]

Das von den Herren Miguel, Felipe und Varinas eingeleitete Gespräch bezog sich in der Hauptsache auf die Beschäftigung, die jedes Jahr, doch drei Monate früher, viele Hunderte Indianer nach diesem Theil des Stromes heranzieht.

Schildkröten giebt es ja auch anderwärts an den Ufern des Orinoco, doch nirgends in so großen Mengen, wie auf den Sandbänken zwischen dem Rio Cabullare und dem Flecken la Urbana. Wie der Indianer erzählte, der, mit den Gewohnheiten des Chelidonier-Geschlechts sehr vertraut, vorzüglich bewandert in der Jagd und im Fischfang – diese Worte ergänzen sich hier zu einer Bedeutung – zu sein schien, tauchen die Schildkröten hier vom Februar an, man übertreibt nicht, wenn man sagt, zu vielen Hunderttausenden auf.

Natürlich konnte der mit der naturwissenschaftlichen Classification nicht vertraute Indianer nicht angeben, zu welcher Art jene Schildkröten gehörten, die sich auf den Geländen längs des Orinoco so ungeheuerlich vermehrt haben. Er begnügte sich damit, sie zu fangen, ganz ebenso wie die Guarahibos, die Otomacos und andre Indianerstämme, denen sich auch die Mestizen von den benachbarten Ilanos anschlossen; er sammelte die Eier der Thiere ein und bereitete daraus das gesuchte Oel auf gleich einfache Weise, wie man das aus den Oliven gewinnt. Als Aufnahmegefäß dient hier gleich das Canot, das man auf den flachen Strand zieht; darin stehen Körbe, in die man die Eier wirst; ein Stock dient noch dazu, sie zu zerbrechen, und dann fließt deren mit Wasser vermengter Inhalt einfach in das Canot aus. Eine Stunde später ist das Oel zur Oberfläche aufgestiegen, das erhitzt man dann, um darin enthaltenes Wasser zu verdampfen und das Oel zu klären – damit ist die Operation beendet.

»Und dieses Oel ist, wie es scheint, von vortrefflicher Art, sagte Jean, der sich in dieser Beziehung auf die Angaben seines geschätzten Führers stützte.

– Gewiß, ganz vortrefflicher Art, versicherte Herr Felipe.

– Zu welcher Familie gehören diese Schildkröten? fragte der junge Mann.

– Zur Cinosternon-Sippe der Scorpioïden, antwortete Herr Miguel, und diese Thiere, deren Rückenschild fast einen Meter mißt, erreichen häufig ein Gewicht von hundertfünfzig Pfund.«

Da Herr Varinas seine Specialkenntnisse von der Ordnung der Chelidonier noch nicht zum Besten gegeben hatte, bemerkte er, daß der richtige wissenschaftliche Name der Scorpioïden seines Freundes Miguel Podocnemis dumerilianus laute, eine Bezeichnung, für die sich der Indianer natürlich nicht im mindesten interessierte.

»Noch eine Frage, begann da Jean von Kermor, sich an Herrn Miguel wendend.

– Du sprichst zu viel, lieber Neffe, murmelte der Sergeant Martial, während er sich den Schnurrbart drehte.[88]

– Herr Sergeant, fragte Herr Miguel lächelnd, warum wollen Sie Ihren Neffen hindern, sich belehren zu lassen?

– Weil... nun weil er von solchen Sachen nicht mehr zu wissen braucht, als sein Onkel![89]

– Ja, ja, Du hast ja recht, geehrter Mentor, erwiderte der junge Mann; ich frage aber doch: können diese Thiere irgendwie gefährlich werden?

– Durch ihre große Zahl, ja, erklärte Herr Miguel; man würde nicht wenig Gefahr laufen, wenn man ihnen, sobald sie so zu Hunderttausenden dahinziehen, in den Weg käme.

– Zu Hunderttausenden!

– Gewiß, Herr Jean, da man nicht weniger als fünfzig Millionen Eier jährlich nur für die zehntausend großen Flaschen sammelt, die mit dem Oel aus den erbeuteten Thieren gefüllt werden. Da nun jede Schildkröte etwa hundert Eier legt und, obgleich Raubthiere eine ansehnliche Menge davon vernichten, doch immer noch genug Schildkröten übrig bleiben, um die Rasse dauernd zu erhalten, schätze ich deren Zahl auf den Sandbänken der Manteca, hier in diesem Theile des Orinoco, wenigstens auf eine Million.«

Die Berechnung des Herrn Miguel war keineswegs übertrieben. Es sind thatsächlich Myriaden dieser Thiere, die eine unbekannte Anziehungskraft hier versammelt – hat E. Reclus gesagt – eine lebendige, langsame, aber auch unwiderstehliche Fluthwelle, die gleich einer Ueberschwemmung oder einer Lawine Alles mit sich fortreißt.

Durch Menschen wird freilich eine ungeheure Menge der Thiere schon in deren Eiern vernichtet, und die Rasse könnte wohl einmal aussterben. Einige frühere Fangstellen haben die Schildkröten, zum großen Schaden für die Indianer, schon ganz verlassen, darunter das Uferland von Cariben, etwas unterhalb der Mündung des Meta.

Der Indianer schilderte im Laufe des Gesprächs noch einige interessante Einzelheiten von dem Verhalten der Thiere in der Legezeit. Sie ziehen dann in dem sandigen Boden lange Furchen, graben darin etwa zwei Fuß tiefe Löcher auf, in die die Eier gelegt werden – das dauert von der Mitte des März an gegen zwanzig Tage – und bedecken schließlich das Loch sorgfältig mit Sand, unter dem die Eier bald von der Sonnenwärme ausgebrütet werden.

Ohne von der erwähnten Ausbeute an Oel zu reden, fangen die Indianer auch Schildkröten selbst zu Nahrungszwecken, denn deren Fleisch wird – mit Recht – hoch geschätzt. Sie unter oder im Wasser abzufangen, ist so gut wie unmöglich. Auf den Sandbänken dagegen bemächtigt man sich ihrer, wenn sie mehr vereinzelt dahinkriechen, einfach mittelst eines Stockes, womit sie auf den[90] Rücken umgewendet werden – für Chelidonier eine höchst kritische Lage, da sie von selbst nicht wieder auf die Füße kommen können.

»O, es giebt auch Menschen, die ihnen darin gleichen, bemerkte Herr Varinas. Wenn diese durch Unglück einmal gestürzt sind, können sie sich auch nicht wieder aufraffen.«

Eine ganz richtige Bemerkung, die in recht unverhoffter Weise das Gespräch über die Schildkröten des Orinoco beendete.

Jetzt wendete sich Herr Miguel an den Indianer mit einer neuen Frage.

»Haben Sie vielleicht, sagte er, die beiden französischen Reisenden, die vor vier oder fünf Wochen den Strom hinausgefahren sind, gesehen, als sie bei Buena Vista vorüberkamen?«

Diese Frage interessierte, da sie Landsleute betraf, vor allem Jean von Kermor, und er wartete deshalb mit gewisser Erregung auf die Antwort des Indianers.

»Zwei Europäer?... fragte dieser.

– Ja, zwei Franzosen.

– Vor fünf Wochen?... Richtig, die hab' ich gesehen, antwortete der Indianer; ihre Falca lag vierundzwanzig Stunden lang an derselben Stelle wie die Ihrige.

– Sie waren damals wohlauf?... fragte der junge Mann.

– Vollkommen... zwei tüchtige Männer in bester Laune. Der eine war ein Jäger, wie ich einer sein, und besaß einen Carabiner, wie ich einen haben möchte. Jaguars und Pumas fielen in Massen von seinem Blei. O, das muß schön sein, mit einer Waffe zu schießen, die ihre Kugel auf fünfhundert Schritt weit einer Tigerkatze oder einem Ameisenbär in den Kopf jagt!«

Das Auge des Indianers leuchtete heller auf, als er so sprach, was bei ihm, einem sichern Schützen und leidenschaftlichen Jäger, ja nicht zu verwundern war. Was konnten aber seine Kinderflinte, sein Bogen und seine Pfeile leisten gegenüber den Präcisionswaffen, die jener Franzose jedenfalls besaß?

»Und sein Begleiter?... fragte Herr Miguel.

– Sein Begleiter? wiederholte der Indianer nachdenkend. Ach ja, der... das war ein Pflanzensucher... ein Kräutersammler...«

Hier fügte die Indianerin noch einige Worte in der Eingebornensprache an die ihre Gäste nicht verstehen konnten, und fast gleichzeitig sagte ihr Gatte:[91]

»Ganz recht... ich habe ihm einen Sauraustengel geschenkt, der ihm viel Vergnügen zu machen schien... eine seltene Pflanze... und er war darüber so erfreut, daß er ein kleines Bild von uns mit einer Maschine herstellen wollte... unser Bild auf einem kleinen Spiegel...

– Jedenfalls eine Photographie, sagte Herr Felipe.

– Würden Sie sie uns zeigen?« fragte Herr Miguel.

Das Mädchen verließ ihren Platz neben ihrem Freunde Jean, öffnete einen der auf der Erde stehenden Canastos und entnahm ihm »das kleine Bild«, das sie dem jungen Manne brachte.

Es war in der That eine Photographie. Der Indianer zeigte darauf seine beliebte Haltung und hatte den Basthut auf dem Kopfe und die Cobija um die Schultern geworfen; rechts von ihm stand seine Frau im langen Hemd, mit Glasperlenschmuck an Armen und Beinen, links das Kind mit einem Lendenschurz und Gesichtszügen wie ein lustiger kleiner Affe.

»Wissen Sie etwa auch, was aus jenen beiden Franzosen geworden ist?... fragte Herr Miguel den Indianer.

– Ich weiß nur, daß sie über den Strom gesetzt sind, um nach la Urbana zu gelangen, wo sie ihre Pirogue zurückgelassen haben, während sie selbst nach der Seite der aufgehenden Sonne zu durch die Ilanos weiter gegangen sind.

– Waren sie allein?

– Nein, sie hatten einen Führer und drei Mapoyos-Indianer mit sich.

– Und seit ihrer Weiterreise haben Sie nichts mehr von ihnen gehört?

– Hierher sind keine Nachrichten über sie gekommen.«

Was mochte nun aus den beiden Reisenden, den Herren Jacques Helloch und Germain Paterne, geworden sein? Lag nicht die Befürchtung nahe, daß sie auf ihrem Wege im Osten des Orinoco umgekommen, vielleicht von den Indianern verrathen worden seien? In jenen wenig bekannten Gebieten waren sie Unfällen gewiß leicht genug ausgesetzt. Jean wußte nur zu gut, welche Gefahren Chaffanjon von Seiten seiner Begleitmannschaft gedroht hatten, als er zur Erforschung des Caura auszog, und daß er sein Leben nur dadurch zu retten vermochte, daß er den verrätherischen Führer durch eine Kugel niederstreckte. Den jungen Mann beunruhigte daher nicht wenig der Gedanke, daß auch seine Landsleute, wie so viele andre Forscher in diesem Theile Südamerikas, den Tod gefunden haben könnten.

Kurz nach Mitternacht beruhigte sich das Unwetter, und unter strömenden Regengüssen klärte sich der Himmel allmählich auf. Einzelne Sterne erglänzten[92] scheinbar ganz feucht, als ob das himmlische Naß das ganze Firmament überschwemmt hätte. Das ganze Meteor nahm dann ein plötzliches Ende – eine Erscheinung, die man in diesen Gegenden nach Entladungen elektrischer Unwetter sehr häufig beobachten kann.

»Das giebt morgen schönes Wetter,« prophezeite der Indianer, als seine Gäste sich zurückzogen.

Jetzt erschien es in der That am rathsamsten, wie der auf die Falcas zu gehen, da die Nacht ruhig und trocken zu bleiben versprach. Auf einer Estera im Deckhause schlief es sich immer noch besser, als auf dem blanken Erdboden der indianischen Strohhütte.

Am andern Tage waren die Passagiere schon frühzeitig bereit, Buena Vista zu verlassen. Die Sonne stieg nicht allein am ganz reinen Horizont auf, auch der Wind wehte in günstiger Richtung aus Nordost, so daß die Segel an Stelle der Palancas benutzt werden konnten.

Bis nach la Urbana war übrigens nur eine kurze Strecke zurückzulegen, und dort sollte vierundzwanzig Stunden Halt gemacht werden. Wenn die Fahrt ohne Unfall abging, konnten die Falcas noch am Nachmittage daselbst eintreffen.

Herr Miguel und seine Freunde, sowie der Sergeant Martial und Jean von Kermor nahmen von dem Indianer und seiner Familie Abschied. Dann drangen die »Gallinetta« und die »Maripare« mit vollen Segeln in die schmalen Wasserstraßen ein, die lange Sandbänke zwischen sich freiließen. Es hätte nur eines wenig stärkeren Wasserwuchses bedurft, um alle diese Bänke zu bedecken und dem Strome eine Breite von mehreren Kilometern zu geben.

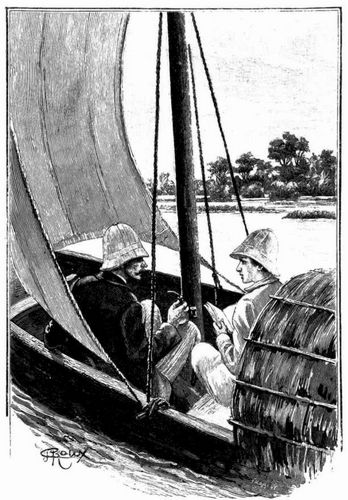

An Bord ihrer Pirogue hatten sich der Sergeant Martial und der junge Mann vor dem Deckhause niedergesetzt, um die köstliche, frische Morgenluft zu genießen. Das Segel schützte sie vor den Strahlen der Sonne, die freilich schon wieder recht heiß herniederbrannte.

In Erinnerung an das Gespräch in der letzten Nacht, von dem er doch das und jenes verstanden hatte, begann der Sergeant Martial zu Jean:

»Sage mir einmal offen, ob Du an alle die Geschichten des Indianers glaubst?

– Welche denn?

– Nun, von den Tausenden und Abertausenden von Schildkröten, die hier in der Umgebung umherziehen sollen wie eine Feldarmee.[93]

– Warum sollte das nicht wahr sein?

– Es kommt mir gar zu wunderbar vor. Eine Legion von Ratten – gut, das lass' ich mir gefallen – die hat man gelegentlich gesehen, doch die Legionen jener fast ein Meter langen, großen Thiere...

– Hat man auch schon gesehen.

– Wer denn?

– Nun, in erster Linie jener Indianer selbst.

– Pah! Das dürften Indianerflausen sein!

– Dann sprechen davon auch die Reisenden, die an der andern Seite, von la Urbana aus, den Orinoco hinausgegangen sind...

– Ach was, in Büchern kann gar manches stehen! erwiderte der Sergeant Martial, der Reiseberichten gegenüber nun einmal ein ungläubiger Thomas war.

– Du hast unrecht, lieber Onkel. Die Sache ist nicht nur sehr glaubhaft, sondern sogar gewiß richtig.

– Na, meinetwegen! Wenn es aber wahr ist, glaub' ich doch in keinem Falle, was der Herr Miguel behauptet, daß eine große Gefahr dabei sein kann, noch so vielen Schildkröten unterwegs zu begegnen.

– O, wenn sie nun den Weg gänzlich versperren?...

– Nun, zum Kuckuck, dann geht man eben über die Burschen hin...

– Und setzt sich dabei der Gefahr aus, zerdrückt zu werden, wenn man bei einem unglücklichen Sturze mitten unter die Thiere geräth...

– Das muß ich denn doch erst sehen, um es zu glauben.

– Dazu kommen wir etwas zu spät hierher, antwortete Jean, doch vor vier Monaten, in der Legezeit, hättest Du Dich mit eignen Augen überzeugen können...

– Nein, nein, Jean! Das sind alles Erfindungen von Reisenden, die damit nur Leute, welche es vorziehen, hübsch zu Hause zu bleiben, nasführen wollen...

– Oho, es giebt sehr wahrheitsliebende Reisende, mein guter Martial!

– Wenn es wirklich in der Gegend hier so viele Schildkröten giebt, wie da behauptet wird, ist es doch seltsam, daß wir keine davon zu Gesicht bekommen. Siehst Du denn etwa die Sandbänke da drüben unter ihren Rückenpanzern verschwinden?... So viel will ich indeß gar nicht verlangen, will die Schildkröten gar nicht nach Hunderttausenden zählen... nur so etwa fünfzig... nur ein Dutzend möcht' ich sehen, vorzüglich, weil ihr Fleisch eine so ausgezeichnete Suppe giebt, und ich würde zu meinem Brode einmal mit Vergnügen eine solche Bouillon genießen...[94]

– Die Hälfte von Deiner Schüssel gäbst Du mir doch wohl ab, lieber Onkel?

– Warum wäre das nöthig?... Mit fünf- bis sechstausend dieser Thiere ließe sich, denk' ich, doch Deine und meine Schüssel füllen; doch nicht eine... nicht eine einzige! Wo mögen sie sich versteckt haben?... Jedenfalls im Hirnkasten unsres Indianers!«

Schwerlich hätte einer die Ungläubigkeit weiter treiben können, doch wenn der Sergeant Martial keinen von den nomadisierenden Chelidoniern wahrnahm, so lag das nicht an seinem mangelhaften Sehen, denn er brachte das Fernrohr kaum von den Augen weg.

Unter dem Antriebe des Windes fuhren inzwischen die beiden Piroguen in Gesellschaft weiter. So lange sie dem linken Ufer folgen konnten, war der Wind ihnen günstig und machte die Mithilfe der Palancas unnöthig. In dieser Weise verlief die Fahrt bis zur Mündung des Arauca, eines ziemlich bedeutenden Nebenflusses des Orinoco, dem er einen Theil der vielen, am Abhang der Anden entspringenden Gewässer zuführt, und der ein so schmales Stromgebiet hat, daß er selbst keinen andern Nebenfluß aufnimmt.

Den ganzen Vormittag ging es stromaufwärts weiter; um elf Uhr mußte querüber gefahren werden, da la Urbana am rechten Ufer liegt.

Nun begannen die Schwierigkeiten, die groß genug waren, wiederholt Verzögerungen herbeizuführen. Zwischen den aus seinem Sand bestehenden Bänken, die bei dem augenblicklichen Wasserstande schmäler waren, verlief die Fahrbahn öfters in scharfen Winkeln. Gleichzeitig bekamen die Falcas statt des Rückenwindes jetzt den Wind von vorn, so daß die Segel eingezogen und dafür die Palancas benutzt werden mußten.

Da es nicht selten die Ueberwindung ziemlich starker Strömungen galt, mußten auch Alle, die mit an Bord waren, helfen, um die Fahrzeuge nicht stromabwärts wegtreiben zu lassen.

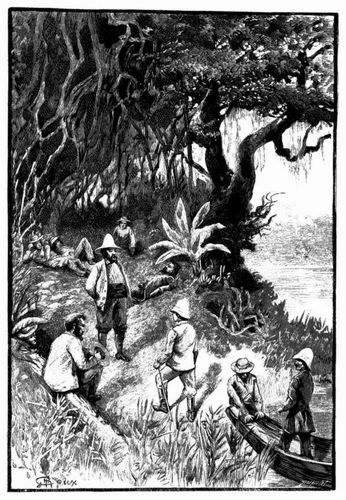

Die Uhren zeigten die zweite Stunde nachmittags, als die »Gallinetta« und die »Maripare«, die hintereinander fuhren, eine mit dem Flecken gleichnamige Insel erreichten. Diese bot einen ganz andern Anblick, als die benachbarten Ilanos, denn sie war mit Wald bestanden und zeigte auch einige cultivierte Landstrecken. Das ist eine Seltenheit an diesem Theil des Stromes, wo die Indianer kaum eine andre Beschäftigung kennen, als die Jagd, den Fischfang und das Einsammeln der Schildkröteneier, wobei letzteres eine große Menge Arbeiter erfordert, wie der Sergeant Martial auch darüber denken mochte.

Da sich die Mannschaften durch die unter brennender Mittagssonne gehabte Anstrengung sehr erschöpft fühlten, beschlossen die Führer, ihnen eine Stunde[95] Rast zu gönnen, in der erst zu Mittag gegessen und dann ausgeruht werden sollte. La Urbana konnte deshalb doch noch gegen Abend erreicht werden. Sobald man die Insel umschiffte, mußte sich dieser Flecken – oder dieses Dorf – schon den Blicken zeigen.

Es bildet die letzte Ansiedlung am mittleren Orinoco der erst zweihundert Kilometer stromaufwärts, an der Mündung des Meta, die Ortschaft Cariben folgt.[96]

Die Falcas legten also an dem etwas steilen Ufer an und die Passagiere gingen ans Land, wo mehrere dicht belaubte Bäume ihnen willkommenen Schutz vor der Sonne versprachen.

Zum Aerger des Sergeanten Martial begann sich allmählich eine Art Vertraulichkeit zwischen den Insassen der beiden Piroguen zu entwickeln, wie das ja bei einer derartigen Reise nicht mehr als natürlich ist. Eine gegenseitige Absonderung wäre doch die reine Thorheit gewesen. Herr Miguel verheimlichte weniger denn je sein Interesse für den jungen Jean von Kermor, und dieser[97] hätte ja gegen die einfachsten Gesetze der Höflichkeit verstoßen, wenn er solchen Theilnahmebezeugungen gegenüber unempfindlich geblieben wäre. Der Sergeant Martial mußte sich eben in das fügen, was er nicht ändern konnte. Wenn er sich aber äußerlich milder gestimmt und nicht so widerhaarig zeigte, so unterließ er es doch nicht, sich wegen seiner Dummheit und Schwäche die schlimmsten Vorwürfe zu machen.

Wenn diese Insel stellenweise angebaut war, schien es ihr doch an jedem Wild zu fehlen. Nur einzelne Paare von Enten und Holztauben flogen über ihr dahin Die Jäger konnten also nicht daran denken, die Gewehre zu gebrauchen, um in die nächste Mahlzeit eine Abwechslung zu bringen. In la Urbana fanden sie übrigens Alles, was für die Verproviantierung der Falcas irgend erwünscht war.

Die Ruhestunden wurden also plaudernd verbracht, während die Mannschaften sich durch ein Schläfchen im Schatten der Bäume stärkten.

Gegen drei Uhr gab Valdez das Zeichen zur Wiederabfahrt. Sofort stießen die Piroguen vom Lande, doch wurde es nöthig, sich bis zur Südspitze der Insel mittelst der Espilla aufzuholen. Von da aus war nur noch die andre Hälfte des Stromes zu durchfahren.

Diese letzten Strecken wurden ohne jeden Zwischenfall zurückgelegt, und vor Eintritt der Dunkelheit gingen die beiden Piroguen dicht vor la Urbana vor Anker.

Buchempfehlung

Brachvogel, Albert Emil

Narziß. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen

Albert Brachvogel zeichnet in seinem Trauerspiel den Weg des schönen Sohnes des Flussgottes nach, der von beiden Geschlechtern umworben und begehrt wird, doch in seiner Selbstliebe allein seinem Spiegelbild verfällt.

68 Seiten, 8.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Biedermeier II. Sieben Erzählungen

Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Michael Holzinger hat für den zweiten Band sieben weitere Meistererzählungen ausgewählt.

- Annette von Droste-Hülshoff Ledwina

- Franz Grillparzer Das Kloster bei Sendomir

- Friedrich Hebbel Schnock

- Eduard Mörike Der Schatz

- Georg Weerth Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski

- Jeremias Gotthelf Das Erdbeerimareili

- Berthold Auerbach Lucifer

432 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum