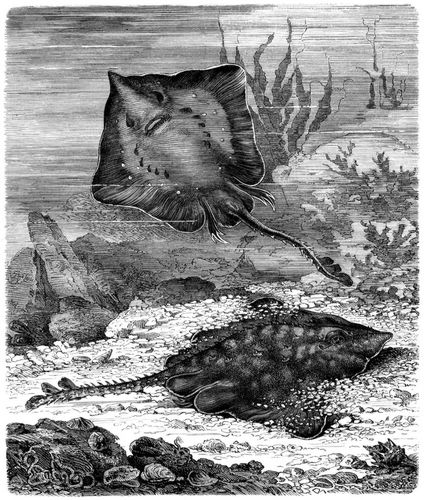

Dorn- oder Nagelrochen (Raja clavata)

[385] Der viel weiter verbreitete, an allen europäischen Küsten häufige, auch in der Ostsee vorkommende Dorn- oder Nagelrochen (Raja clavata, punctata, rubus, pontica und Cuvieria, Dasybatis clavata und rubus) wird in den nördlichen Meeren selten über anderthalb Meter lang und gegen einen Meter breit, soll aber im Süden eine Länge von drei bis vier Meter, bei zwei bis drei Meter Breite und zweihundert Kilogramm Gewicht erreichen. Der abstehende Schwanz ist etwas länger als der Leib, unten abgeplattet und am Ende mit Flossen ausgestattet, die Bauchflosse in zwei ungleiche Lappen getheilt, der Leib platt, von oben gesehen fast geradwinkelig viereckig, die Haut rauh, mit feinen Stacheln und bei älteren Thieren auf der Rücken- und Bauchseite mit großen, denen der Rosen ähnlichen Dornen besetzt. Die vorherrschende Färbung der Oberseite ist ein angenehmes Braun; die Zeichnung besteht aus zahllosen lichter gefärbten Flecken, welche zuweilen auf den Brustflossen zusammenlaufen; die Unterseite sieht rein weiß aus.

Alle Rochen halten sich ausschließlich auf sandigem oder schlammigem Grunde des Meeres auf, wühlen sich hier größtentheils in den Sand selbst ein, beobachten das Wasser über sich und stürzen, wenn sich eine Beute naht, plötzlich hervor, um dieselbe zu ergreifen. Der Bau ihrer Zähne gestattet ihnen nicht, größere Fische anzufallen; sie begnügen sich daher mit kleinen und verschiedenen Krebsen, insbesondere mit jungen Schollen und Garneelen. Mit Beginne des Frühlinges, vielleicht noch etwas früher, findet die Fortpflanzung statt; gegen Ende der Frühlingsmonate oder im Sommer werden die Eier, sechs, acht und mehr an der Zahl, abgelegt. Sie [385] ähneln denen der Hundshaie, unterscheiden sich jedoch durch ihre mehr viereckige Gestalt und die kurzen Anhängsel an den Ecken. Während der Zeit der Ausbildung entwickelt sich das Junge so weit, daß beim Ausschlüpfen der größte Theil des Eiersackes aufgezehrt ist. Nachdem dies geschehen, nimmt es die Lebensweise der Alten an. Hier und da verachtet man das Fleisch der Rochen gänzlich; in anderen Gegenden erklärt man es für schmackhaft. In London werden alljährlich viele hunderttausende von Rochen verbraucht und von Liebhabern gesucht; im Norden Englands benutzt man das Fleisch bloß zum Fange der Garneelen und anderer Krebse.

Uebrigens will man auch in London nur während des Herbstes und [386] Winters Rochen essen, weil im Frühlinge oder Sommer, während oder nach der Laichzeit, das Fleisch für gänzlich ungenießbar gilt.

Zum Fange bedient man sich vorzugsweise der Grundangel, welche mit Krebsen, Weichthieren und Fischen geködert wird. Gerade der Stachelroche wird in dieser Weise zu vielen tausenden erbeutet, sein Fleisch eingesalzen und als Wintervorrath aufbewahrt.

Gefangene Rochen zählen zu den anziehendsten Fischen, welche man in einem engeren Becken halten kann. Sie gewöhnen sich nicht leicht ein, gehen nicht immer ans Futter und verhungern dann elendiglich, dauern aber, wenn sie Nahrung annehmen, jahrelang im besten Wohlsein aus, und sind dann sehr unterhaltend, weil sie Beobachtungen über ihre Lebensweise gestatten, welche man sonst nicht anzustellen vermag. Abweichend von anderen Bodenfischen liegen sie mit dem Vordertheile ihres Leibes niemals fest auf, sondern stützen sich so auf ihre Brustflossen, daß in der Mitte ein Hohlraum bleibt. Um die Kiemen mit Wasser zu versorgen, öffnen sie ihre Athemlöcher, indem sie den Kolben zurückziehen, füllen die Kiemensäcke, schließen die Athemlöcher und treiben das verbrauchte Wasser durch die Kiemenspalten nach außen. Während der Vor- und Nachmittagsstunden verweilen sie in dieser Lage, den Leib zum Theile, die Brustflossen stets mit Sand oder Kies bedeckt, ohne sich durch das Treiben um sie her im geringsten behelligen zu lassen, gestatten auch anderen, selbst größeren Seethieren anstandslos, auf ihrem breiten Rücken sich umherzutummeln. Mit Eintritte der Dämmerung ermuntern sie sich und sind nunmehr während der ganzen Nacht in Thätigkeit. Einmal rege geworden, schwimmen sie dicht über dem Boden dahin, so daß sie mit den Flossen den Grund berühren, und erwerben sich in dieser Weise ihre Nahrung. Ihre Unterseite ist ebenso empfindlich, wie ihre Oberseite unempfänglich, und dient ihnen als weitreichender Taster. Streifen sie mit ihr eine Beute, so drehen sie sich augenblicklich nach ihr hin, überdecken das aufgefundene Thier oder den ihnen zugeworfenen Bissen, packen ihn mit dem Maule und schlingen ihn unter lebhaften Kaubewegungen hinab. So suchen sie den Grund des Beckens allseitig ab, durchstreifen also auch im Freien in der geschilderten Weise weite Strecken des Meerbodens. Nachdem sie sich gesättigt, erheben sie sich in höhere Wasserschichten und treiben hier Schwimmkünste absonderlicher Art. So ungefüge sie aussehen, so leicht und zierlich durchschwimmen sie das Wasser. Die Fortbewegung geschieht durch wellenförmige Schläge beider Brustflossen, derart, daß die Welle am Vordertheile beginnt und nach hinten fortläuft. Der lange Schwanz dient hierbei, obgleich er wenig benutzt wird, als Steuer. Erklärlicherweise ist es den Rochen vollkommen gleichgültig, ob sie in wagerechter oder senkrechter Richtung schwimmen; in ersterem Falle schweben sie durch die Wellen wie Raubvögel durch die Luft, in letzterem erscheinen ihre Bewegungen als tanzende, um so mehr, als sie sich häufig darin gefallen, bis zur Oberfläche aufzusteigen, an derselben sich zu erhalten und im Wechselspiele auf- und niederzutauchen, so daß zeitweilig die Schnauzenspitze über dem Wasser sichtbar wird. Unter sich halten sie gute Gemeinschaft. Einer streicht über den anderen hinweg, lagert sich auch wohl zum Theile auf ihn, ohne daß er ihn zur Abwehr reizt. Futterneid ist durch die Art und Weise des Nahrungserwerbes ausgeschlossen, und somit in der That kaum Grund zu Unfrieden und Streit vorhanden.

»Under die Flachfisch«, sagt Geßner, »wirt auch der gifftroch oder Angelfisch gezehlt, das allergiftigst Thier auß allen Meerfischen. Er hat eine glatte haut, one schuppen, mitten am Schwantz, so sich vergleicht dem Schwantz der Ratten, hat er einen scharpffen Angel oder pfeil, eines fingers oder halben schuchs lang, zu welches grund zwey ander kleine zu zeiten heraußwachsen. Der Pfeil hat der lenge nach widerhäckle, welche vrsachen, daß sie nit one grosse arbeit so sie eingeheckt heraußgezogen mögen werden. Mit solchem pfeil vnd angel, sticht vnd vergifftet er alles so jn verletzt, mit einem schädlichen gifft. Der Gifftroch beschirmpt sich allezeit, vnd kempfft mit seinem [387] Pfeil: verwundet auch zu zeiten die Fischer, oder andere so sie vnbehütsam, freffentlich angreiffen: ist sonderlich listig in dem gejägt: denn er verschleufft sich vnder das kaat, frist kein Fisch, er habe jn denn vor lebendig oder zu todgestochen. So schädlich vnd gifftig ist der stich deß pfeils solcher Thieren, daß ein Mensch so also geschädiget, von dem Gifft vnd Schmertzen den tod erleiden muß, wo ihm nit mit artzney zu stund geholffen wirt. Item so ein frischer grüner baum mit diesem pfeil am stammen verwundt wirt, so soll er zu stund verdorren.«

Noch heutigen Tages sprechen manche Fischer fast wörtlich diese Anschauungen der Alten aus, indem sie mit aller Bestimmtheit behaupten, daß die Stachelrochen mit ihrer gefährlichen Waffe Gift in die von ihnen verursachten Wunden flößen. Wie schmerzhaft und gefährlich diese Wunden wirklich sind, mag aus nachstehendem Reiseberichte Schomburgks hervorgehen. »Unter den zahlreichen Fischen, welche dem Takutu eigen sind, nehmen die Stachelrochen durch ihre Menge eine der ersten Stellen ein. Sie wühlen ihren platten Körper so in den Sand oder Schlamm ein, daß nur die Augen frei bleiben, und entziehen sich dadurch selbst im klarsten Wasser den Blicken der Herumwadenden. Hat nun jemand das Unglück, auf einen dieser hinterlistigen zu treten, so schnellt der beunruhigte Fisch seinen Schwanz mit einer solchen Kraft gegen den Störenfried, daß der Stachel die abscheulichsten Wunden beibringt, wel che oft nicht allein die gefährlichsten Krämpfe, sondern selbst den Tod zur Folge haben. Da unsere Indianer diesen gefährlichen Feind kannten, untersuchten sie immer, sobald die Corials über die Bänke geschoben oder gezogen wurden, den Weg mit einem Ruder oder Stocke. Ungeachtet dieser Vorsicht wurde einer unserer Ruderer doch zweimal von einem der Fische auf der Spanne verwundet. So wie der Beklagenswerthe die Wunden erhielt, wankte er der Sandbank zu, stürzte zusammen und wälzte sich, die Lippen zusammenbeißend, vor wüthendem Schmerze umher, obschon seinem Auge keine Thräne entrollte und seinem Munde kein Schmerzensschrei entfloh. Noch waren wir damit beschäftigt, dem armen Schelme seine Schmerzen so viel wie möglich zu lindern, als unsere Aufmerksamkeit durch einen lauten Aufschrei vom Leidenden abgezogen und auf einen anderen Indianer gerichtet wurde, welcher ebenfalls gestochen worden war. Der Knabe besaß noch nicht die Charakterfestigkeit, um wie jener den Ausdruck seines Schmerzes zu unterdrücken: unter durchdringendem Geschreie warf er sich auf den Boden, wühlte sein Gesicht und seinen Kopf in den Sand ein, ja biß sogar in diesen hinein. Niemals habe ich einen Fallsüchtigen in solchem Grade von Krämpfen befallen gesehen. Obgleich beide Indianer nur auf der Spanne und bezüglich der Sohle des Fußes verwundet waren, fühlten doch beide die heftigsten Schmerzen in den Weichen, der Gegend des Herzens und unter den Armen. Traten die Krämpfe schon bei dem alten Indianer ziemlich hart auf, so nahmen sie bei dem Knaben einen so bösen Charakter an, daß wir alles fürchten zu müssen glaubten. Nachdem wir die Wunden hatten aussaugen lassen, überbanden wir sie, wuschen sie dann aus und legten nun fortwährend heiße Breiumschläge von Kassavabrod auf. Die Krankheitszeichen hatten sehr viel Aehnlichkeit mit denen, welche den Schlangenbiß begleiten. Ein kräftiger und rüstiger Arbeiter, welcher kurz vor unserer Abreise aus Demerara von einem Stachelrochen verwundet worden war, starb unter den fürchterlichsten Krämpfen.« Auch Schomburgk ist nach solchen Erlebnissen geneigt zu glauben, daß der Stachelrochen wirklich vergifte, während wir doch mit aller Bestimmtheit behaupten dürfen, daß es nur die Eigenthümlichkeit der Waffe ist, welche die Wunden so schmerzhaft macht und eine allgemeine Aufregung der Nerven hervorruft. Ein aus Stahl nachgebildeter Stachel würde, mit annähernd derselben Kraft eingetrieben, unzweifelhaft ebenso heftige Schmerzen und ähnliche Erscheinungen hervorrufen.

Buchempfehlung

Holz, Arno

Die Familie Selicke

Das bahnbrechende Stück für das naturalistische Drama soll den Zuschauer »in ein Stück Leben wie durch ein Fenster« blicken lassen. Arno Holz, der »die Familie Selicke« 1889 gemeinsam mit seinem Freund Johannes Schlaf geschrieben hat, beschreibt konsequent naturalistisch, durchgehend im Dialekt der Nordberliner Arbeiterviertel, der Holz aus eigener Erfahrung sehr vertraut ist, einen Weihnachtsabend der 1890er Jahre im kleinbürgerlich-proletarischen Milieu.

58 Seiten, 4.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Biedermeier III. Neun weitere Erzählungen

Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Für den dritten Band hat Michael Holzinger neun weitere Meistererzählungen aus dem Biedermeier zusammengefasst.

- Eduard Mörike Lucie Gelmeroth

- Annette von Droste-Hülshoff Westfälische Schilderungen

- Annette von Droste-Hülshoff Bei uns zulande auf dem Lande

- Berthold Auerbach Brosi und Moni

- Jeremias Gotthelf Die schwarze Spinne

- Friedrich Hebbel Anna

- Friedrich Hebbel Die Kuh

- Jeremias Gotthelf Barthli der Korber

- Berthold Auerbach Barfüßele

444 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum