Neuntes Capitel.

Drei Piroguen beieinander.

[117] In Folge dieser außergewöhnlichen Invasion, die la Urbana vollständig zu zerstören gedroht hatte, erlitt die Abfahrt der Piroguen eine vierundzwanzigstündige Verzögerung. Wenn die beiden Franzosen die Absicht hatten, die Untersuchung des Verlaufes des Orinoco bis nach San-Fernando weiter fortzusetzen, erschien es am rathsamsten, vereint mit ihnen zu reisen. In diesem Fall mußte man ihnen aber Zeit zur Erholung, sowie zur Vollendung mancher Vorbereitungen gewähren und die Abfahrt also bis zum nächsten Tage verschieben.

Die Herren Miguel, Felipe und Varinas stimmten in ihrer Weisheit mit diesem Vorgehen überein. Man hätte sich wirklich erstaunt fragen müssen, warum der Onkel und der Neffe nicht auch hätten derselben Ansicht sein sollen. Jacques[117] Helloch und Germain Paterne hatten ja ihre eigne Pirogue, konnten also niemand zur Last fallen, und wie der Sergeant Martial auch über die Sache denken mochte, jedenfalls gewährte es den drei Fahrzeugen mehr Sicherheit, wenn sie zusammen weiter fuhren.

»Vergiß außerdem nicht, daß wir es mit Landsleuten zu thun haben, sagte Jean von Kermor.

– Ja, doch mit recht jungen Bürschchen!« murmelte der Sergeant Martial, unwillig den Kopf schüttelnd.

Jedenfalls war es von Interesse, ihre Geschichte kennen zu lernen, und als sie gehört hatten, daß der Onkel und der Neffe Franzosen, ja sogar Bretonen wären, beeilten sie sich, diese zu erzählen.

Der sechsundzwanzigjährige Jacques Helloch stammte aus Brest. Nachdem er einige wissenschaftliche Aufgaben mit Erfolg gelöst hatte, war er vom Minister des öffentlichen Unterrichts mit einer Expedition durch die Nachbargebiete des Orinoco betraut worden und vor sechs Wochen am Delta des Stromes eingetroffen.

Der junge Mann genoß mit Recht den Namen eines verdienstvollen Forschers, der Kühnheit mit Vorsicht vereinte und schon vielfache Proben von Ausdauer und Entschlossenheit abgelegt hatte. Sein schwarzes Haar, seine glänzenden Augen, sein lebhafter Teint und über mittelgroßer Wuchs, seine kräftige Constitution und die natürliche Eleganz seiner Erscheinung nahmen auf den ersten Blick für ihn ein. Er gefiel, ohne sich darum zu bemühen, schon weil ihm jede Ziererei, jedes Bestreben, sich geltend zu machen, völlig fremd war.

Sein Begleiter, der im achtundzwanzigsten Jahre stehende Germain Paterne, den der Minister seiner wissenschaftlichen Mission angegliedert hatte, war ebenfalls Bretone. Er gehörte einer angesehenen Familie von Rennes an. Sein Vater, ein Appellationsgerichtsrath, seine Mutter und seine beiden Schwestern lebten noch, während Jacques Helloch, der einzige Sohn seiner Eltern, diese schon verloren, von ihnen aber ein ansehnliches Vermögen geerbt hatte, das seinen jetzigen und zukünftigen Bedürfnissen zu genügen versprach.

Germain Paterne – nicht minder entschlossen als sein einstiger Schulkamerad, doch von anderm Charakter – ging, wohin Jacques Helloch ihn führte, ohne je dagegen Einspruch zu erheben. Er war leidenschaftlicher Liebhaber der Naturgeschichte, vorzüglich der Botanik, und nicht weniger der Photographie. Er hätte wohl mitten im Kartätschenhagel eine Aufnahme gemacht und dabei[118] den Mund ebensowenig verzogen, wie sein Objectiv. Er war keine Schönheit, aber auch nicht häßlich, und das kann man ja nicht wohl sein mit einem so intelligenten Ausdruck und einem unverwüstlichen Humor, wie er beides besaß. Ein wenig kleiner als sein Gefährte, erfreute er sich einer eisernen Gesundheit, einer Allem gewachsenen Constitution, war ein für Ermüdung unempfindlicher Fußgänger mit einem jener Magen die Kieselsteine verdauen und nicht knurren, wenn das Essen einmal etwas knapp ist oder auf sich warten läßt. Als er hörte, welche Mission Jacques Helloch übertragen worden war, bot er sich sofort als »zweite Kraft« an. Einen besseren, nützlicheren und verläßlicheren Begleiter als diesen, hätte Jacques gar nicht finden können. Die Durchführung der betreffenden Mission sollte so lange dauern, wie das nöthig erschien. Eine bestimmte Frist war dafür nicht festgesetzt. Sie sollte sich nicht allein auf den Lauf des Orinoco, sondern auch auf dessen, auf den Karten nur lückenhaft angegebene Nebenflüsse beziehen, und zwar vorzüglich im mittleren Theile des Stromes bis hinauf nach San-Fernando, das als äußerster, von den Forschern zu besuchender Punkt in Aussicht genommen war.

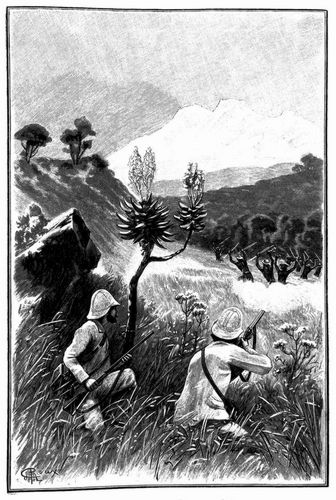

Hier ist nur noch mitzutheilen, unter welchen Umständen die beiden jungen Gelehrten, nachdem sie den Orinoco von dessen vielfachen Mündungsarmen an bis nach Ciudad-Bolivar und von hier bis la Urbana besucht hatten, auch das Gebiet im Osten des Stromes hatten durchforschen wollen. Ihre Piroguen und das meiste Gepäck in la Urbana zurücklassend, trug der eine seine Instrumente nebst einem Hammerleß-Repetiergewehr mit Greener-Auswerfer, der andre seine mächtige Botanisiertrommel und eine nicht minder vorzügliche Waffe aus der nämlichen Fabrik, ohne von zwei Revolvern zu sprechen, die in Ledertaschen staken.

Von la Urbana aus hatten sich Jacques Helloch und Germain Paterne nach den bisher wenig besuchten Bergen der Sierra Matapey gewendet. Eine Anzahl Yaruros zum Tragen leichter Geräthschaften begleitete sie. Dreihundert Kilometer weit befanden sie sich von den Ufern des Orinoco, als sie den äußersten ins Auge gefaßten Punkt ihrer etwas über drei Wochen dauernden Expedition erreicht hatten. Nachdem sie den Lauf des Snapure im Süden erforscht, und den des Rio Tortuga oder Rio Chaffanjon im Norden untersucht, viele orographische und hydrographische Aufnahmen gemacht und eine Menge Pflanzen gesammelt hatten, die später das Herbarium des Botanikers bereichern sollten, hatten sie, nun vor vierzehn Tagen, den Rückweg angetreten.[119]

Da wurden sie von sehr ernsten und unerwarteten Ereignissen bedroht.

Zunächst sahen sich die beiden jungen Männer von einem Theile der Bravos-Indianer, die im Innern jenes Gebietes hausen, hinterlistig angegriffen. Als sie sich, nicht ohne Gefahr, dieser Ueberfälle erwehrt hatten, mußten sie mit ihrer Bedeckung bis zum Fuße der Sierra Matapey zurückkehren, wo der Führer und seine Leute sie verrätherischerweise verließen. Aller Lagergeräthe beraubt und nur noch im Besitze ihrer Instrumente und Waffen, während sie sich noch sehr weit von la Urbana befanden, beschlossen sie, sich sofort nach dieser Ortschaft zu begeben und sich die tägliche Nahrung durch Jagd zu erwerben, während sie die Nacht über, abwechselnd der eine schlafend und der andre wachend, unter Bäumen lagen.

Vor jetzt achtundvierzig Stunden hatte sie nun in Folge des Erdbebens, das eine weite Strecke erschütterte, jene kaum glaubliche Massenauswanderung von Schildkröten auf ihrer Lagerstätte überrascht. Der sich vorschiebenden Masse konnten sie nicht vorauseilen, weil diese nicht wenige Raubthiere vor sich her trieb.

Es blieb ihnen also nichts andres übrig, als sich von den Chelidoniern, den wandelnden Panzern, die sich nach dem rechten Orinocouser hin bewegten, selbst mit forttragen zu lassen – für sie der beste und förderlichste Ausweg. Bisher hatten ihnen hierin nur die Affen nachgeahmt; einige Lieues von dem Strome entfernt folgten – das war am heutigen Tage gewesen – auch die Raubtiere dem Beispiele jener Vierhänder. Damit wurde die Sachlage noch bedrohlicher. Sie mußten sich gegen die Raubthiere, gegen Tiger, Pumas und Jaguare vertheidigen. Einige wurden mittelst der Hammerleßgewehre erlegt, während die Masse, ähnlich den beweglichen Trottoiren in manchen Großstädten Nordamerikas, sich dem Orinoco weiter näherte. Jacques Helloch und Germain Paterne verfügten nur noch über sehr wenige Patronen, als sie die ersten Häuser von la Urbana hinter der die Ortschaft schützenden Flammenwand erblickten, wo sie unter den uns bekannten Umständen ankamen. Das war das Ende des Studienausflugs der beiden Franzosen gewesen. Die zwei jungen Männer waren aber heil und gesund, und da auch la Urbana der Gefahr, von der lebendigen Lawine zerstört zu werden, entronnen war, hatte sich ja schließlich alles zum Besten gewendet.

So lautete der Bericht, den Jacques Helloch erstattete. An seiner ferneren Reiseroute gedachte er nichts zu ändern. Germain Paterne sollte sich mit ihmwieder einschiffen, um die Untersuchung des Stromes bis San-Fernando de Atabapo fortzusetzen.

»Bis nach San-Fernando? sagte der Sergeant Martial, der schon die Augenbrauen runzelte.

– Doch nicht weiterhin, antwortete Jacques Helloch.

– Nicht weiter?«

Aus dem Munde des Sergeanten Martial bedeutete dieses »Nicht weiter?« jedenfalls weniger einen Ausdruck der Befriedigung, als das Gegentheil.

Offenbar wurde der interimistische Onkel Jean von Kermor's immer unumgänglicher.

Letzterer mußte nun auch seine eigne Geschichte erzählen, und es wird nicht wundernehmen, daß Jacques Helloch sich sehr bald und lebhaft für den siebzehnjährigen Jüngling interessierte, der vor den Gefahren einer solchen Reise nicht zurückschreckte.

Sein Begleiter und er hatten den Oberst zwar nicht persönlich gekannt, in der Bretagne aber von seinem Verschwinden sprechen hören, und jetzt mußte sie der Zufall auf den Weg des blutjungen Mannes führen, der zur Aufsuchung seines Vaters ausgezogen war. Germain Paterne bewahrte noch einige verblaßte Erinnerungen an die Familie von Kermor und bemühte sich jetzt, diese aufzufrischen.

»Herr von Kermor, sagte Jacques Helloch, als jener seine Mittheilungen beendet hatte, wir sind hocherfreut über den Zufall, der dieses Zusammentreffen auf dem nämlichen Wege herbeiführte, und da es unsre Absicht war, nach San-Fernando zu gehen, so werden wir ja zusammen reisen. Dort dürften Sie, wie ich hoffe, weiteren Aufschluß über den Verbleib des Oberst von Kermor erhalten, und wenn wir Ihnen irgendwie von Nutzen sein können, dürfen Sie auf uns rechnen.«

Der junge Mann dankte seinen Landsleuten, der Sergeant Martial aber brummte grimmig vor sich hin:

»Erst die drei Geographen, und nun auch noch die beiden Franzosen! Alle Schockschwerenoth, das sind zu viele... viel zu viele, die uns beistehen wollen. Achtung, Feldwache!... Scharf aufgepaßt!«

Im Laufe des Nachmittags wurden die Reisevorbereitungen beendigt, d. h. die, die die dritte Pirogue betrafen, denn die beiden andern waren schon seit dem frühen Morgen segelklar. Die dritte Falca hieß die »Moriche«; als Schiffer hatte sie einen Baniva, namens Parchal, und als Besatzung neun[123] Indianer, die alles Lobes werth waren. Nach Erneuerung des Proviants hatte Jacques Helloch nur den Verlust seines Lagermaterials zu beklagen, das ihm auf dem Zuge nach der Sierra Matapey gestohlen worden war. Germain Paterne, dem es dabei ja glückte, seine gefüllte Botanisiertrommel unversehrt zu retten, hatte überhaupt keine Ursache, sich zu beklagen.

Am folgenden Tage, am 28. August, mit Sonnenaufgang nahmen die Passagiere der drei Piroguen Abschied von dem ersten Beamten la Urbanas, von Herrn Marchal und von den Einwohnern, die sie so freundlich empfangen hatten.

Der alte Herr wollte den jungen Mann in seine Arme drücken, den er wiederzusehen hoffte, wenn er mit dem Oberst von Kermor am Hato von la Tigra vorüberkäme, wo sie sich gewiß nicht weigern würden, einige Tage zu verweilen.

»Nur Muth, liebes Kind, sagte er, Jean umarmend, meine Segenswünsche begleiten Sie und Gott wird Ihre Schritte leiten!«

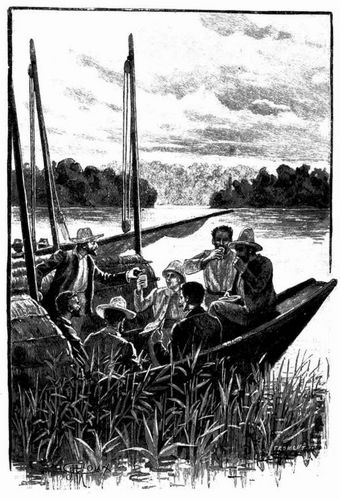

Die drei Falcas stießen eine nach der andern vom Lande ab. Der sich wieder erhebende Wind begünstigte ihr Vorwärtskommen, und da er noch mehr aufzufrischen versprach, konnte man wohl auf eine schnelle Fahrt rechnen. Mit gehißten Segeln glitten die Piroguen, nach einem letzten Abschiedsgruße von la Urbana, längs des rechten Ufers hin, wo die Strömung nicht zu stark war.

Von la Urbana aus verläuft der Orinoco bis San- Fernando in fast gerader, nordsüdlicher Linie. Die beiden Orte liegen an den zwei Hauptbiegungen des Stromes und fast unter demselben Meridian. Wenn der Wind anhielt, war also zu hoffen, daß die Reise ohne unliebsame Verzögerung verlief.

Mit ganz gleicher Geschwindigkeit schwammen die drei Falcas dahin, bald hintereinander, wie die Flußschiffe der Loire, wenn das die geringe Breite des Fahrwassers nöthig machte, bald in einer Front nebeneinander, wenn sie einen genügend weiten Wasserweg vorfanden.

Das Bett des Orinoco ist hier zwar von einem Ufer bis zum andern sehr breit, oberhalb la Urbanas aber von ausgedehnten Sandbänken unterbrochen. Zur Zeit erschienen diese in Folge des ziemlich hohen Wasserstandes wesentlich verkleinert und bildeten ebenso viele Inseln mit einem mittleren, völlig hochfluthfreien und von üppigem Grün bedeckten Theile. Zwischen diesen Inseln mußte man also hindurchdringen und um die vier Durchlässe, die sie[124] bilden, von denen in der trockenen Jahreszeit übrigens nur zwei schiffbar sind, herumsegeln.

Waren die Piroguen nur durch einen Zwischenraum von wenigen Metern von einander getrennt, so unterhielten sich deren Insassen von einem Bord zum andern. Wurde Jean dann angesprochen, so mußte er doch wohl oder übel antworten. Meist drehte sich das Gespräch um die Reise zur Aufsuchung des Oberst von Kermor, um deren Aussichten auf Erfolg, wobei Jacques Helloch stets bestrebt war, den jungen Mann möglichst zu ermuthigen.

Zuweilen machte Germain Paterne, der seinen photographischen Apparat auf dem Vordertheil der »Moriche« aufgestellt hatte, Augenblicksaufnahmen, wenn die Uferlandschaft diese Mühe lohnte.

Die Gespräche fanden übrigens nicht ausschließlich zwischen der »Moriche« und der »Gallinetta« statt, die beiden Franzosen interessierten sich auch lebhaft für die geographische Expedition der Herren Miguel, Felipe und Varinas. Sie hörten diese ja oft genug lebhaft mit einander verhandeln, wenn einer oder der andre aus irgendwelcher sich darbietenden Erscheinung eine Unterstützung seiner Ansicht ableiten zu können glaubte. Die Charakterunterschiede der drei Collegen hatten sie von Anfang an durchschaut, und, wie nicht anders zu erwarten, war es Herr Miguel, der ihnen am meisten Sympathie und Vertrauen einflößte. Im Ganzen stand die kleine Welt zu einander auf recht gutem Fuße, und Jacques Helloch übersah sogar bei dem Sergeanten Martial die brummige Laune des alten Soldaten.

Bald dämmerte in ihm auch ein Gedanke auf, der Herrn Miguel und dessen Freunden nicht gekommen zu sein schien und den er Germain Paterne mittheilte.

»Findest Du es nicht auffällig, daß dieser Murrkopf der Onkel des jungen von Kermor sein soll?

– Warum wäre das auffällig, wenn der Oberst und er Schwäger waren?

– Das ist schon richtig... und doch... sie sind nicht in gleichem Maße vorwärts gekommen. Der eine ist Oberst geworden, während der andre Sergeant geblieben ist.

– Das hat man schon erlebt, Jacques, erlebt es noch heute und wird es auch künftig erleben.

– Zugegeben, Germain. Wenn es ihnen übrigens paßt, als Onkel und Neffe aufzutreten, so geht das niemand etwas an.«[125]

Jacques Helloch hatte allerdings Grund, die Sache etwas seltsam zu finden, und er blieb auch der Meinung, daß es sich hier nur um eine gelegentliche Verwandtschaft handelte, die zur Erleichterung der Reise improvisiert wäre.

Am Morgen kam die Flottille an der Mündung des Capanaparo und bald darauf an der des Indabaro, eines Seitenarmes des ersteren, vorüber.

Natürlich schossen die Hauptjäger der Piroguen, Herr Miguel einer- und Jacques Helloch andrerseits, gern Wasservögel, die ihnen in den Weg kamen. Schmackhaft zubereitete Enten und Holztauben brachten dann in die gewöhnlichen Speisen aus gedörrtem Fleisch und Conserven eine angenehme Abwechslung.

Einen merkwürdigen Anblick bot jetzt die rechte Stromseite mit ihrem fast lothrecht abfallenden Felsenufer, den letzten Ausläufern der Cerros von Baraguan, an deren Fuß der Strom noch eine Breite von achtzehnhundert Metern hat. Weiter oben, nach der Mündung des Mina hin, verengert er sich, und die dort recht stark werdende Strömung drohte die Fortbewegung der Falcas merkbar zu verlangsamen. Zum Glück wehte der Wind recht frisch, so daß die schief stehenden Masten – einfache, kaum entrindete Stämme – sich unter dem Segeldruck nicht wenig bogen. Zu einem Bruche derselben kam es indeß nicht, und nachmittags gegen drei Uhr wurde der Hato von la Tigra, das Besitzthum des Herrn Marchal, erreicht.

Wäre der gastfreundliche alte Herr zu Hause gewesen, so hätten sie gewiß, mit oder ohne, doch wahrscheinlich mit freudiger Zustimmung, sich bei ihm mindestens einen Tag lang aufhalten müssen. Herr Marchal hätte auch ebenso von Jacques Helloch und Germain Paterne verlangt, daß sie ihm, außer dem bei ihrer Rückkehr zugesagten, einen zweiten Besuch abstatteten.

Doch wenn die Piroguen ihre Passagiere nicht ans Land setzten, so wollten diese wenigstens ein hübsches Bild des Hato von la Tigra mitnehmen, von dem Germain Paterne eine recht gelungene Photographie aufnahm.

Von diesem Punkte aus gestaltete sich die Fahrt ziemlich schwierig, und sie wäre das noch mehr geworden, wenn der Wind nicht seine Richtung und Stärke so weit beibehalten hätte, daß er es den Falcas ermöglichte, gegen die Strömung aufzukommen. Die Breite des Orinoco war hier nämlich auf kaum zwölfhundert Meter verringert und zahlreiche Klippen durchsetzten noch sein etwas gewundenes Bett.

Alle diese Schwierigkeiten wurden von der erfahrenen Mannschaft der Piroguen aber glücklich überwunden, und gegen halb sechs Uhr abends lagen[126] die Falcas schon an ihrem für die Nacht gewählten Halteplatze, nahe der Mündung des Sinarneo.

Unsern davon erhob sich, bedeckt mit sehr dicht stehenden Bäumen und einem fast undurchdringlichen Unterholze, die Insel Macupina. Deren Baumbestand bilden zum Theil Palmas Ilaneras, eine Palmenart, die drei bis vier Meter lange Blätter treibt. Diese Blätter dienen zur Bedachung der indianischen Strohhütten, wenn die Eingebornen zur Zeit des Fischfanges nur ein vorübergehendes Obdach brauchen.

Hier befanden sich augenblicklich grade einige Mapoyos-Familien, mit denen Herr Miguel und Jacques Helloch in Verkehr traten. Sobald die Piroguen angelegt hatten, stiegen sie aus, um sich auf die Jagd zu begeben, von der sie eine reiche Beute heimzubringen hofften.

Wie man es hier immer beobachtet, entflohen die Frauen zunächst bei der Annäherung der Fremden und erschienen nicht eher wieder, als bis sie das lange Hemd übergeworfen hatten, das sie in beinahe decenter Weise einhüllt. Wenige Minuten vorher trugen sie nur den Guayneo, ganz wie die Männer, und hatten als weitere Bedeckung nur noch ihr langes Haar. Diese Indianer verdienen unter den Stämmen, die die Bevölkerung des südlichen Venezuelas bilden, besonders hervorgehoben zu werden. Kräftig, musculös und gut gewachsen, bieten sie ein Bild von strotzender Gesundheit.

Mit ihrer Unterstützung vermochten die Jäger in das dichte Gehölz einzudringen, das sich an der Mündung des Sinarneo zusammendrängt.

Zwei Gewehrschüsse brachten zwei voll ausgewachsene Bisamschweine zur Strecke, andre wurden im Verlauf der Jagd auf eine Gesellschaft Kapuziner1 abgegeben – eine Affenart, die diesen Namen eines Mönchsordens mit Recht trägt – von der aber kein Exemplar erlegt werden konnte.

»Von den Burschen da, bemerkte Jacques Helloch, kann man nicht grade sagen, daß sie so leicht fallen wie Kartenhäuser!2

– An diese Vierhänder kann man sich in der That nur schwer heranschleichen, sagte Herr Miguel. Wie viel Pulver und Blei hab' ich schon an sie verschwendet, ohne je einen solchen Kerl getroffen zu haben!

– O, das ist bedauerlich, Herr Miguel, denn diese Thiere bieten, richtig zubereitet, dem Feinschmecker einen köstlichen Leckerbissen!«[127]

Das war auch, wie Jean erklärte, Chaffanjon's Meinung: ein ausgenommener, abgesengter und nach Indianerbrauch bei mäßigem Feuer gebratener Affe, der dann eine verführerische goldgelbe Farbe annimmt, ist ein Gericht, wie man ein schmackhafteres schwerlich finden kann.

An diesem Abend mußte man sich mit den Bisamschweinen genügen lassen, die unter die drei Piroguen vertheilt wurden. Auch der Sergeant Martial hätte wohl kaum den Antheil, den ihm Jacques Helloch überbrachte, zurückweisen mögen; eine Aufmerksamkeit, wofür Jean diesem seinen Dank aussprach.

»Wenn unser Landsmann den am Spieße gebratenen Affen rühmt, so betont er nicht minder die guten Seiten das Bisamschweines und versichert sogar, bei seiner Expedition nie etwas Besseres gegessen zu haben...

– Damit hat er völlig recht, lieber Jean, erwiderte Jacques Helloch, und wenn man solche Affen nicht hat...

– Dann verzehrt man zur Noth auch Spatzen!« fiel Sergeant Martial ein, der diese Worte gleich einem Danke erachtete.

Die Bisamschweine, in der Indianersprache Boquiros genannt, sind in der That höchst schmackhaft, selbst der Sergeant Martial mußte das zugeben. Trotzdem erklärte er Jean, er werde fernerhin nur noch von solchen essen, die er mit eigner Hand erlegt habe.

»Man kann ein derartiges Anerbieten aber doch nicht abschlagen, lieber Onkel... Herr Helloch ist so zuvorkommend...

– Ja wohl, gar zu zuvorkommend, lieber Neffe! Sapperment, ich bin doch auch noch da! Es mag mir nur ein Bisamschwein in Schußweite kommen, das treffe ich gewiß ebensogut, wie der Herr Helloch!«

Der junge Mann mußte unwillkürlich lächeln, als er seinem wackern Gefährten die Hand entgegenstreckte.

»Na, zum Glück, brummte dieser, werden alle diese Höflichkeiten, die mir ganz und gar nicht passen, in San-Fernando aufhören, und ich meine, das ist auch gar nicht zu zeitig«

Am nächsten Morgen ging es mit Tagesanbruch weiter, als die Passagiere noch unter ihrem Deckhause schliefen. Da der Wind noch immer von Norden her wehte, hofften die Schiffer Valdez, Martos und Parchal, wenn sie frühzeitig aufbrachen, noch denselben Abend in Cariben, etwa vierzig Kilometer unterhalb der Mündung des Meta, anzukommmen.

Der Tag verlief ohne jeden Zwischenfall. Der Wasserstand war noch ziemlich hoch, so daß die Piroguen ohne Schwierigkeiten die oft winkligen Angosturas zwischen den Klippen passieren konnten, die vorzüglich am stromaufgelegenen Ende der Insel Paraguay[128] schroff aufragten. Nach dieser Insel ist auch ein Nebenfluß des rechten Ufers benannt.

Die Fahrtlinie bildet hier eine Art Raudal (Stromschnelle), wogegen in der trocknen Jahreszeit nicht leicht aufzukommen war. In ihrer Länge steht es jedoch weit hinter den andern Raudals zurück, die die Falcas in der Nähe von[129] Atures, etwa dreißig Lieues vom Anfang des oberen Orinoco an, überwinden sollten. Jetzt brauchte also nichts ausgeladen, nichts zu Fuß weiter befördert zu werden, was so viele Beschwerden und Verzögerungen veranlaßt.

Das Land am rechten Stromufer bot jetzt einen gegen den früheren so verschiedenen Anblick, wo ungeheure Ebenen sich bis zum Horizont ausdehnten, an dem man gerade noch das Profil von Gebirgszügen erkannte.

Zwischen deutlich abgegrenzten und eng nebeneinander liegenden Bodenwellen strebten hier isolierte rundliche Hügel empor, Bancos von seltsamem Aufbau – eine orographische Gestaltung, die nach Osten zu in wirkliche Bergketten überging.

Man glaubte eine Art Ufercordilleren vor sich zu haben, die mit den Ilanos der linken Seite scharf abschnitten. Zwischen jenen Cerros konnte man auch noch die von Carichana unterscheiden, die sich aus dicht bewaldetem, üppig grün erscheinendem Boden erhoben.

Am Nachmittag – das rechte Ufer erschien jetzt abgeflacht – mußten die Piroguen nach dem linken hinübersteuern, um durch das Raudal von Cariben, die einzige Fahrstraße, die der Strom hier bietet, hinauszusegeln.

Im Osten dehnten sich die weiten Sandgründe aus, wo früher ein ebenso ergiebiger Schildkrötenfang wie bei la Urbana betrieben worden war. Die ungeregelte, ohne jede Rücksicht fortgesetzte Jagd auf die Chelidonier, von denen die Eingebornen nie genug erlegen konnten, führte aber nach und nach zur völligen Ausrottung der Thiere, mindestens haben sie die Strandgebiete dieses Theiles des Strombeckens gänzlich verlassen. In Folge dessen hat auch das in geringer Entfernung vom Meta, einem der größeren Zuflüsse des Hauptstromes, recht lieblich gelegne Cariben seine einstige Bedeutung verloren. Statt zu einem Flecken auszuwachsen, ist es jetzt kaum noch ein Dorf und wird schließlich noch zu einem der kleinsten Weiler am mittleren Orinoco herabsinken.

Als sie an den granitnen Abhängen einer Insel, namens Piedra del Tigre, vorüberfuhren, befanden sich die Reisenden gegenüber einer Gruppe tönender Felsen, die in Venezuela weit berühmt sind.

Hier erklang eine Reihenfolge deutlich hörbarer musikalischer Töne, die zusammen eine wunderbare Harmonie bildeten. Da die Falcas eine neben der an dern fuhren, konnten Alle den Sergeanten Martial vom Vordertheil der »Gallinetta« rufen hören: »Alle Wetter, wer ist denn der Capellmeister, der uns, mit diesem Ständchen überrascht?«[130]

Es handelte sich hier freilich um kein Ständchen, obgleich in weiter Umgebung spanische Sitten und Gebräuche ebenso herrschen, wie in Castilien oder Andalusien. Die Reisenden hätten eher glauben können, sich in Theben und in der Nähe der Memnonssäulen zu befinden.

Herr Miguel klärte die Andern bald über die merkwürdige akustische Erscheinung auf, die übrigens Venezuela keineswegs eigenthümlich ist.

»Zur Zeit des Sonnenaufgangs, sagte er, würde die Musik, die wir jetzt vernehmen, noch weit deutlicher hörbar gewesen sein, und das hat folgende Ursache: Die Felsen enthalten eine große Menge seiner Glimmerblättchen, von denen die unter den Sonnenstrahlen ausgedehnte Luft aus den Gesteinsspalten entweicht, und dann die tönenden Blättchen zum Erzittern bringt...

– Man sieht, rief Jacques Helloch, daß die Sonne doch ein tüchtiger Capellmeister ist...

– Na, dem Leierkasten in unsrer Bretagne kommt die Geschichte doch nicht gleich, sagte der Sergeant Martial.

– Nein, gewiß nicht, stimmte ihm Germain Paterne zu. Eine natürliche Orgel ist für das platte Land aber etwas Herrliches...

– Mag sein, brummte der Sergeant Martial, es hören ihr nur gar zu Viele zu!«

Fußnoten

1 Unübersetzbares Wortspiel, da capucins die Kapuzinermönche, c. de cartes aber als Unterhaltung aufgestellte Kartenhäuser bedeutet.

Der Uebers.

2 Unübersetzbares Wortspiel, da capucins die Kapuzinermönche, c. de cartes aber als Unterhaltung aufgestellte Kartenhäuser bedeutet.

Der Uebers.

Buchempfehlung

Schnitzler, Arthur

Der grüne Kakadu. Groteske in einem Akt

In Paris ergötzt sich am 14. Juli 1789 ein adeliges Publikum an einer primitiven Schaupielinszenierung, die ihm suggeriert, »unter dem gefährlichsten Gesindel von Paris zu sitzen«. Als der reale Aufruhr der Revolution die Straßen von Paris erfasst, verschwimmen die Grenzen zwischen Spiel und Wirklichkeit. Für Schnitzler ungewöhnlich montiert der Autor im »grünen Kakadu« die Ebenen von Illusion und Wiklichkeit vor einer historischen Kulisse.

38 Seiten, 3.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Romantische Geschichten III. Sieben Erzählungen

Romantik! Das ist auch – aber eben nicht nur – eine Epoche. Wenn wir heute etwas romantisch finden oder nennen, schwingt darin die Sehnsucht und die Leidenschaft der jungen Autoren, die seit dem Ausklang des 18. Jahrhundert ihre Gefühlswelt gegen die von der Aufklärung geforderte Vernunft verteidigt haben. So sind vor 200 Jahren wundervolle Erzählungen entstanden. Sie handeln von der Suche nach einer verlorengegangenen Welt des Wunderbaren, sind melancholisch oder mythisch oder märchenhaft, jedenfalls aber romantisch - damals wie heute. Nach den erfolgreichen beiden ersten Bänden hat Michael Holzinger sieben weitere Meistererzählungen der Romantik zu einen dritten Band zusammengefasst.

- Ludwig Tieck Peter Lebrecht

- Friedrich de la Motte Fouqué Undine

- Ludwig Achim von Arnim Isabella von Ägypten

- Clemens Brentano Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl

- E. T. A. Hoffmann Das Fräulein von Scuderi

- Joseph von Eichendorff Aus dem Leben eines Taugenichts

- Wilhelm Hauff Phantasien im Bremer Ratskeller

456 Seiten, 16.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum