Achtes Capitel.

Der junge Indianer.

[320] »Achtung!... Ein Schuß! rief Jacques Helloch.

– Und kaum dreihundert Schritt von hier, antwortete Valdez.

– Sollte ihn der Sergeant Martial abgefeuert haben, der nach unserm Fortgange vielleicht jagen gegangen wäre?

– Das glaub' ich kaum.

– Oder etwa der Indianer, dem die Hütte hier jedenfalls gehört, Valdez?

– Wir wollen uns zunächst überzeugen, ob sie bewohnt gewesen ist«, rieth der Schiffer der »Gallinetta«.

Beide gingen – sie waren bei dem Krachen des Schusses herausgetreten – in die Strohhütte wieder zurück.

Ihr Inneres war ebenso dürftig wie ihre äußere Erscheinung. Von Möbeln keine Spur. Tief hinten auf dem Erdboden eine Lagerstatt aus dürren Gräsern, die offenbar erst unlängst zusammengedrückt waren. Nahe dem Eingange einige[320] leere Flaschenkürbisse und der Rest eines Wasserschweins, das an einer Dachsparre hing. In einem Haufen zwei oder drei Dutzend in der Form Mandeln ähnlicher Gavillanüsse, eine handvoll Bachacosameisen und geröstete Comejens, die ein Hauptnahrungsmittel der Bravos-Indianer bilden.

Endlich ein mäßig großer flacher Stein, der als Feuerherd diente und auf dem noch einige rauchende Zweige glimmten.

»Der Bewohner dieser Hütte, bemerkte Valdez, muß noch kurz vor unserm Eintreffen hier gewesen sein.[321]

– Und kann auch nicht fern sein, setzte Jacques Helloch hinzu, denn jedenfalls rührte der Schuß von ihm her.«

Valdez schüttelte den Kopf.

»Diese Indianer haben weder Flinten noch Pistolen. Ein Bogen, Pfeile, eine Sarbacane (Blaserohr), das ist Alles.

– Wir müssen uns aber doch über die Sache klar werden,« rief Jacques Helloch, der, von neuer Unruhe erfüllt, sich fragte, ob hier nicht doch die Quivasbande des gefährlichen Alfaniz umherschwärmte.

Von welchen Gefahren waren dann die am Pic Maunoir lagernden Passagiere bedroht! Und welch verderbliche Angriffe hatten sie zu befürchten, wenn sie, ohne Führer auf dem Wege nach Santa-Juana, durch dieses Waldgebiet zogen!

Ihre Waffen bereit haltend, traten Jacques Helloch und Valdez aus der Hütte hervor und schlugen, hinter Bäumen und Gebüschen immer möglichst versteckt, die Richtung ein, von der her sie den Schuß vernommen hatten.

Die von ihnen eben verlassene Hütte gehörte nicht einmal zu einem Sitio. In ihrer Umgebung war nichts von einer Bearbeitung des Bodens oder von Anpflanzungen zu sehen – keine Gemüse, keine Fruchtbäume, kein Weideplatz für Nutzthiere.

Jacques Helloch und Valdez drangen, aufmerksam lauschend und scharf umherspähend, langsam weiter vor. Ringsum hörten sie keinen andern Laut, als den Schrei von Hoccos und das Pfeifen im Geäst sich tummelnder Pavas oder das Rascheln der Zweige im Dickicht, durch das vielleicht ein Raubthier hinschlich.

Schon zwanzig Minuten gingen sie in dieser Art weiter und fragten sich jetzt, ob sie nicht nach der Hütte und von da nach dem Lager zurückkehren sollten, als ihnen aus geringer Entfernung ein leises Schluchzen zu Ohren drang.

Valdez deutete durch ein Zeichen an, sich niederzuducken, nicht um besser zu hören, sondern um nicht eher gesehen zu werden, als bis der rechte Augenblick zum Hervortreten gekommen wäre.

Hinter einem Busche von Zwergflaschenkürbissen lag eine Waldblöße, die von grellem Sonnenschein beleuchtet war.

Als Valdez die Zweige des Busches etwas auseinander schob, konnte er die Lichtung in ihrem ganzen Umfange übersehen und bemerkte dabei, daß das Schluchzen von jener Seite her ertönte.[322]

Jacques Helloch, der neben ihm kauernd immer den Finger am Abzug des Gewehres hatte, blickte auch zwischen den Zweigen hindurch.

»Da... sieh da!« sagte endlich Valdez.

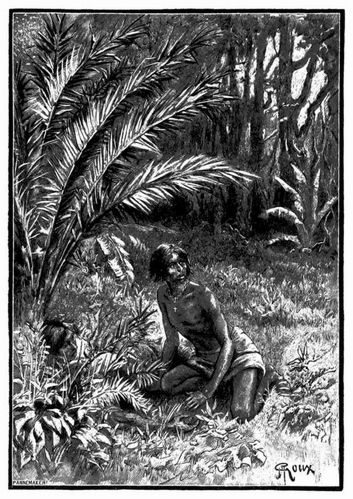

So viele Vorsicht, wie Beide beachtet hatten, war, wenigstens in diesem Augenblicke, nicht nöthig gewesen. Am andern Ende der Lichtung und am Fuße einer Palme sah man nur zwei menschliche Gestalten.

Die eine, die eines Mannes, lag regungslos, wie eingeschlafen oder vielmehr, als ob sie hier der Tod ereilt hätte, auf der Erde hingestreckt.

Die andre, die eines halben Kindes, kniete daneben, hob den Kopf des Mannes in die Höhe und ließ jenes Schluchzen vernehmen, dessen Veranlassung nun erkennbar wurde.

Hier lag keine Gefahr vor, sich den beiden Indianern, denn solche waren es, zu nähern, vielmehr erschien es eine Menschenpflicht, ihnen womöglich Hilfe zu bringen.

Sie gehörten nicht zu den – seßhaften oder umherschweifenden – Bravos, denen man in den Gebieten des obern Orinoco begegnet. Valdez erkannte ihren Typus vielmehr als den der Banivas, zu denen er selbst zählte.

Der eine, der, der kein Lebenszeichen von sich gab, schien ein Mann von etwa fünfzig, der andre ein Knabe von ungefähr dreizehn Jahren zu sein.

Jacques Helloch und Valdez gingen um den Busch herum und zeigten sich in einer Entfernung von viel leicht zehn Schritten.

Sobald er die beiden Fremdlinge gewahr wurde, sprang der junge Indianer auf die Füße. Auf seinen Zügen malte sich der Schrecken... einen Augenblick zögerte er noch, dann, als er zum letztenmale den Kopf des am Fuße des Stammes liegenden Mannes erhoben hatte, entfloh er, ohne daß die beruhigenden Zeichen des Schiffers Valdez ihn zurückhielten.

Beide liefen nun auf den Mann zu, beugten sich über ihn, richteten ihn auf, lauschten auf seine Athmung und legten ihm die Hand auf die Herzgegend.

Das Herz schlug nicht mehr; kein Athemzug kam über die blutleeren Lippen.

Der Indianer war todt... todt seit kaum einer Viertelstunde. Sein Körper war noch nicht erkaltet und zeigte noch keine Leichenstarre. Unter seinem mit Blut befleckten Guayuco erkannte man, daß eine Kugel seine Brust in der Höhe der Lungen durchbohrt hatte.

Valdez suchte auf dem Boden umher und fand richtig ein Geschoß zwischen dem gerötheten Grase.[323]

Es war eine Revolverkugel von sechsundeinhalb Millimeter Kaliber.

»Das Kaliber der Revolver, die an Bord der »Gallinetta« sind, bemerkte Jacques Helloch, denn die auf der »Moriche« haben ein Kaliber von acht Millimetern. Was bedeutet das? Was sollen wir beginnen?«

Seine Gedanken richteten sich sofort auf Jorres.

»Wir wollen zuerst versuchen, den Knaben zurückzuholen, fuhr er fort. Er allein kann uns mittheilen, was hier vorgegangen ist, unter welchen Umständen der Indianer erschossen wurde, und vielleicht auch, wer dessen Mörder war.

– Ganz recht, antwortete Valdez, doch wo sollen wir ihn finden, da er aus Angst entflohen ist?

– Sollte er nicht nach der Hütte gelaufen sein?

– Das ist nicht grade wahrscheinlich.«

Es war das gewiß nicht wahrscheinlich, und thatsächlich auch nicht der Fall.

Der junge Indianer hatte sich nur etwa hundert Schritte weit zur Linken von der Waldblöße entfernt. Hinter einem Baume verborgen, beobachtete er von dort aus die beiden Fremden. Als er sich überzeugt hatte, daß von ihnen nichts zu fürchten sei, und sah, wie sie sich um den Indianer bemühten, wagte er einige Schritte vorwärts, um sich den Männern zu nähern.

Valdez bemerkte ihn und erhob sich – da schien das Kind aber aufs neue flüchten zu wollen.

»Reden Sie doch den Knaben an, Valdez,« sagte Jacques Helloch.

Der Schiffer der »Gallinetta« ließ einige Worte in der Indianersprache fallen, um den Knaben zu rufen. Nachdem er ihn dadurch weiter beruhigt hatte, verlangte er, jener solle zu ihnen kommen. Er bat ihn sogar, bei der Wegschaffung des Indianers von hier nach der Hütte behilflich zu sein.

Das Kind schien sich nicht ohne ängstliches Zögern zu entscheiden. Dem Ausdruck des Schreckens, der auf seinem Gesichte lag, folgte der des lebhaften Schmerzes, und wieder begann der Knabe kummervoll zu schluchzen.

Nur langsamen Schrittes kam er heran, und als er den todten Körper erreicht hatte, warf er sich unter strömenden Thränen über ihn hin.

Der junge, sanftmüthig aussehende, von Natur recht kräftig gebaute Indianer schien durch Entbehrungen und Elend abgemagert zu sein. Das war wohl auch kein Wunder bei den Umständen, unter denen er inmitten des menschenleeren Urwalds und in jener Hütte wahrscheinlich allein mit dem hier am Boden liegenden älteren Indianer gelebt hatte. Auf der Brust trug er eines der[324] kleinen Kreuze, die die katholischen Missionäre an die Proselyten der Missionen auszutheilen pflegten. Er schien geweckten Geistes, denn als Jacques Helloch sich in spanischer Sprache an Valdez wendete, sagte er gleich, daß er diese Sprache auch verstände.

Nun stellte man einige Fragen an ihn.

»Wie heißt Du?

– Gomo.

– Wer ist der Indianer hier?

– Mein Vater.

– Der Aermste! rief Jacques Helloch. Es war sein Vater, der getödtet wurde!«

Und da der Knabe weinte, ergriff er seine Hand, zog ihn an sich und sachte ihn durch Liebkosungen zu trösten.

Jetzt fragte Valdez weiter:

»Wer hat Deinen Vater erschossen?

– Ein fremder Mann... Er war mitten in der Nacht gekommen und in unsre Hütte eingedrungen.

– In die Hütte, die da hinter uns liegt? fuhr Valdez fort, indem er mit der Hand in der betreffenden Richtung hinwies.

– Ja... hier in der Nähe giebt es keine andre.

– Woher kam wohl jener Mann?

– Das weiß ich nicht.

– War es ein Indianer?

– Nein, ein Spanier.

– Ein Spanier! rief Jacques Helloch.

– Ja, wir verstanden ihn vollkommen, als er uns ansprach, versicherte Gomo.

– Und was wollte er von Euch?

– Er wollte wissen, ob schon Quivas in den Wäldern der Parima eingetroffen wären.

– Welche Quivas? erkundigte sich Valdez ebenso lebhaft, wie es sein Begleiter nur hätte thun können.

– Die Quivas, deren Anführer Alfaniz ist, erklärte Gomo.

– Die Bande des entsprungenen Sträflings!«

Sofort setzte Jacques Helloch noch hinzu:[325]

»Sind sie denn hier schon aufgetaucht?

– Das weiß ich nicht, antwortete das Kind.

– Du hast auch nicht davon reden hören, daß sie sich in der Umgebung gezeigt hätten?

– Nein.

-Du hast sie aber schon gesehen... früher einmal?

– Ja... ja!«

Und die Augen des jungen Indianers, dessen Züge wieder Schrecken und Angst ausdrückten, füllten sich aufs neue mit Thränen.

Auf weitere eindringliche Fragen, die Valdez an ihn richtete, erzählte er, daß jene Quivas mit ihrem Anführer das Dorf San-Salvador im Norden der Parima, wo er damals mit seinen Angehörigen wohnte, überfallen und alle Bewohner desselben hingeschlachtet hätten, daß seine Mutter dabei getödtet worden, während es seinem Vater und ihm noch gelungen wäre, sich zu retten. Dann wären sie hierher in den Wald geflohen und hätten jene Hütte errichtet, worin sie seit etwa zehn Monaten gelebt hätten.

Ueber das Vorkommen von Quivas im Lande konnte Gomo keinerlei Auskunft geben. Sein Vater und er hatten nichts davon gehört, daß ihr Eintreffen in der Umgebung des Orinoco gemeldet worden wäre.

»Und der Spanier, der des Nachts in Deine Hütte kam, hat von Euch wohl etwas über sie erfahren wollen? fuhr Valdez fort.

– Ja... er wurde sehr wüthend, weil wir ihm nichts darüber sagen konnten.

– Ist er dann bei Euch geblieben?

– Ja, bis zum nächsten Morgen.

– Nun und dann?...

– Dann hat er verlangt, mein Vater sollte ihm nach der Seite der Sierra hin als Führer dienen.

– Hat Dein Vater das gethan?

– Nein, er hat es abgeschlagen.

– Warum denn?

– Weil er fürchtete, dabei mit Quivas zusammenzutreffen.

– Und der Spanier?...

– Der ist, als es Tag geworden war und er sah, daß wir ihn nicht führen wollten, erst allein fortgegangen.[326]

– Und also noch einmal wiedergekommen?...

– Ja... ungefähr vier Stunden später.

– Vier Stunden später?... Aus welchem Grunde?

– Er hatte sich im Walde verirrt und konnte die Richtung nach der Sierra nicht finden. Diesmal bedrohte er uns mit dem Revolver und sagte, er würde uns tödten, wenn wir sein Verlangen nicht erfüllten.

– Da hat Dein Vater nachgegeben?

– Ja... mein Vater... mein armer Vater! schluchzte der arme Indianer. Der Spanier hatte ihn am Arme gepackt, zerrte ihn zur Hütte hinaus und zwang ihn, vor ihm herzugehen. Ich folgte Beiden nach. So ging es vielleicht eine Stunde lang weiter. Mein Vater, der den Mann nicht führen wollte, schlug Umwege ein, bei denen wir immer hier in der Nähe blieben. Ich sah das gleich, ich kenne ja den Wald. Der Spanier durchschaute es schließlich aber auch... er brauste auf, überhäufte meinen Vater mit Schimpfreden und drohte ihm nochmals. Da stürzte sich mein Vater, den jetzt der Zorn übermannte, auf den Spanier. Es kam zu einem nicht lange dauernden Ringen. Mein Vater war ohne Waffen und ich konnte ihm nicht helfen – plötzlich krachte ein Schuß und er brach zusammen, während der fremde Mann entfloh... Ich hob meinen Vater auf... aus seiner Brust rieselte das Blut hervor... er konnte schon nicht mehr sprechen... wollte noch nach der Hütte zurückkehren, doch vermochte er sich nur bis hierher zu schleppen, wo er gestorben ist.«

Voller kindlicher Liebe, die überhaupt die eingebornen Stämme am obern Orinoco auszeichnet, stürzte sich der Knabe weinend auf die Leiche des Indianers.

Die beiden Andern mußten ihn zu beruhigen und zu trösten suchen, indem sie ihm zu verstehen gaben, daß sie seinen Vater rächen würden. Der Mörder würde schon gefunden werden und sollte für sein Ver brechen die verdiente Strafe finden.

Bei diesen Worten schlug der junge Gomo die Augen wieder auf, und durch seine Thränen schimmerte das Feuer der Sehnsucht nach Rache.

Jacques Helloch stellte an ihn noch eine letzte Frage.

»Du hast jenen Mann doch ordentlich gesehen? sagte er.

– Ja, ich habe ihn gesehen und werde sein Gesicht nimmermehr vergessen!«

– Kannst Du uns sagen, wie er gekleidet war?... Erinnerst Du Dich seiner Größe, der Farbe seines Haares... seiner Gesichtszüge?...

– Er trug Jacke und Beinkleider eines Seemannes.[327]

– Gut.

– Und war etwas größer als Sie, setzte Gomo mit einem Blick auf Valdez hinzu.

– Aha!

– Er hatte schwarzes Haar und auch sein Bart war ganz schwarz...

– Das ist Jorres! rief Jacques Helloch.

– Ohne Zweifel... das ist er!« bestätigte auch Valdez.

Beide machten nun Gomo den Vorschlag, ihnen zu folgen.[328]

»Wohin denn? fragte der junge Baniva.

– Nach dem Flusse, hinunter an die Mündung des Rio Torrida, wo unsre Piroguen liegen.

– Piroguen? rief der Knabe verwundert.

– Ihr, Dein Vater und Du, Ihr wußtet wohl nichts davon, daß gestern Abend zwei Falcas dort eingetroffen waren?

– Nein. Wären wir aber von dem Spanier nicht in den Wald verschleppt worden, so hätten wir Sie wohl heute früh, wenn wir wie gewöhnlich fischen gingen, dort getroffen.

– Nun also, mein Kind, ich frage Dich noch einmal, willst Du mit uns kommen? sagte Jacques Helloch freundlich.

– Sie versprechen mir aber, nach dem Mann zu suchen, der meinen Vater getödtet hat?...

– Ich verspreche Dir, daß der Tod Deines Vaters gesühnt werden soll...

– O... dann geh' ich mit Ihnen!

– So komm!«

Beide schlugen nun mit dem jungen Gomo den Weg nach dem Orinoco wieder ein.

Der todte Indianer sollte natürlich nicht den Zähnen der Raubthiere preisgegeben bleiben. Er gehörte dem Stamme der zum Christenthum bekehrten Banivas aus dem Dorfe San-Salvador an, dessen Bewohner durch die Bande der Quivas hingemetzelt worden waren.

Jaques Helloch hatte schon beschlossen, im Laufe des Nachmittags mit einigen Bootsleuten nach dem Schauplatze des Todtschlags zurückzukehren und dem erschossenen Indianer ein christliches Begräbniß zu bereiten.

Gomo geleitete seine neuen Freunde nun auf dem kürzesten Wege, und ohne die Strohhütte wieder zu berühren, gelangten alle Drei in einer halben Stunde nach dem Lagerplatze.

Jacques Helloch und Valdez waren übereingekommen, von Jorres hier nichts zu erwähnen. Es däuchte ihnen rathsamer, über die Beziehungen zu schweigen, die ohne jeden Zweifel zwischen Alfaniz und ihm bestanden, und jedenfalls war es unnütz, ihre Gefährten noch weiter zu beunruhigen.

In der That hatte sich ihre Lage arg verschlimmert durch die Thatsache, daß der Spanier Kenntniß von dem Verwandtschaftsbande hatte, das Jean[331] mit dem Oberst von Kermor verknüpfte. Das mußte durch ihn ja auch Alfaniz erfahren, und um seinem Hasse gegen den Oberst Genüge zu thun, würde der Schurke jedenfalls versuchen, sich dessen Kindes zu bemächtigen.

Einigermaßen beruhigend erschien es wenigstens vorläufig, daß sich bisher keine Quivas am Stromufer gezeigt hatten. Wäre die Verbrecherhorde in der Sierra Parima aufgetaucht, so hätten der Indianer und sein Sohn gewiß etwas davon gehört. Jacques Helloch wollte sich den Andern gegenüber also auf die Mittheilung beschränken, daß der Spanier nach seinem Verschwinden mit jenem Indianer, der sich geweigert hatte, ihm bis zur Mission von Santa-Juana als Führer zu dienen, in Streit gerathen sei, der mit einem Todtschlag geendet habe.

Diese Darstellung des Vorgangs wurde auch Gomo angedeutet, und der Knabe, dessen Augen verständnißinnig leuchteten, begriff, was man von ihm wollte. Er würde sicherlich gegen niemand von den Quivas oder von Alfaniz sprechen.

Welch erstauntes Gesicht machte aber der Sergeant Martial, ebenso wie Jean und Germain Paterne, als Jacques Helloch bei seinem Eintreffen im Lager Gomo vorstellte und dessen Geschichte in verabredeter Weise erzählte. Alle nahmen den jungen Indianer in herzlichster Weise auf; Jean zog ihn sogar an sich und überhäufte ihn mit Liebkosungen, als er hörte, daß das arme Kind nun ganz verlassen dastand. Es durfte nicht seinem Schicksal überlassen werden... nein... sie wollten, sie mußten sich seiner annehmen.

Gomos Erscheinen hier konnte fast als eine Botschaft von der Vorsehung betrachtet werden, denn auf die Frage Jeans, ob er die Mission von Santa-Juana kenne, antwortete der Knabe:

»O gewiß; ich bin mit meinem Vater ja so vielmals dort gewesen.

– Wirst Du uns denn dahin führen?

– Ja... herzlich gern! Sie sind nicht so wie der schlechte Mann... der uns als Führer haben wollte.«

Auf ein Zeichen von Valdez hütete sich Gomo weislich, noch mehr zu sagen.

Ueber den Urheber des an dem Indianer verübten Todtschlags konnte nach dem Bilde, das der Knabe von dem Mörder entworfen hatte, weder bei Jacques Helloch, noch bei Valdez der geringste Zweifel herrschen. Wäre das doch der Fall gewesen, so mußte er weichen, als es sich herausstellte, daß ein Revolver aus dem Deckhause der »Gallinetta« entwendet worden war.[332]

Es war der des Sergeanten Martial.

»Mein Revolver gestohlen, rief der alte Soldat wüthend, gestohlen von jenem Schandbuben, und hat auch noch dazu dienen müssen, den armen Indianer zu ermorden!... Ein Revolver, den mir mein Oberst geschenkt hatte!«

Der Kummer des Sergeanten Martial über diesen Verlust war mindestens ebenso groß wie sein Zorn. Wenn Jorres ihm je unter die Hände käme...

Gomo schien sehr gerührt von dem Wohlwollen, das man ihm entgegenbrachte. – Nach dem Frühstück beschäftigte man sich noch mit der Einrichtung des Lagers am Pic Maunoir, das die Bootsmannschaften der Falcas bewohnen und behüten sollten, und traf die letzten Vorbereitungen für die Reise der Passagiere mit Rücksicht auf eine Trennung, die... ja, wer weiß wie lange, dauern sollte.

Inzwischen hatte Gomo durch Jean erfahren, in welcher Absicht die Gesellschaft sich nach der Mission von Santa-Juana begeben wollte.

Da veränderten sich plötzlich seine Züge.

»Sie wollen Ihren Vater aufsuchen... sagte er.

Ja, mein Kind!

– O, Sie werden ihn wiedersehen, doch ich den meinigen niemals... niemals!«

Am Nachmittage verließen Jacques Helloch, Germain Paterne und die Schiffsleute der »Moriche« das Lager und begaben sich nach der Waldblöße.

Gomo begleitete sie dabei, und auch Jean hatte die Erlaubniß erhalten, ihnen zu folgen.

In einer halben Stunde war die Stelle erreicht, wo der Leichnam des Indianers am Fuße der Palme lag. Die Mannschaft, die sich mit Hacken und Schaufeln versehen hatte, hob eine Grube aus, die tief genug war, den Körper vor Raubthieren zu bewahren.

Hier wurde der Indianer begraben, nachdem Gomo, in Thränen ganz aufgelöst, seinen Vater zum letzten Male umarmt hatte. Nach Zufüllung der Grube kniete Jean an deren Rande neben dem Knaben, und beide vereinigten sich in einem innigen Gebete für den Todten.

Darauf ging es zum Lager zurück.

Jean fühlte sich durch den Weg nicht besonders ermüdet. Er »stellte seinen Mann« schon wieder recht gut, so daß es ihm auch für die längere Wanderung jedenfalls nicht an Kräften fehlen würde. Er versicherte das wenigstens Jacques Helloch und dem Sergeanten Martial mit den Worten:[333]

»O, ich habe die beste Hoffnung! Um meinetwillen braucht sich niemand zu beunruhigen!«

Als die Nacht hereinbrach, suchten die Passagiere zum letzten Male ihre Schlafstätten in den Deckhäusern auf, während die Mannschaften abwechselnd das Lager bewachten.

Für Gomo war an Bord der »Gallinetta« ein Ruheplatz zurecht gemacht worden. Das arme Kind fand aber kaum eine Stunde ruhigen Schlafes, da es immer und immer wieder weinend und schluchzend erwachte.

Buchempfehlung

Lohenstein, Daniel Casper von

Cleopatra. Trauerspiel

Nach Caesars Ermordung macht Cleopatra Marcus Antonius zur ihrem Geliebten um ihre Macht im Ptolemäerreichs zu erhalten. Als der jedoch die Seeschlacht bei Actium verliert und die römischen Truppen des Octavius unaufhaltsam vordrängen verleitet sie Antonius zum Selbstmord.

212 Seiten, 10.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Biedermeier II. Sieben Erzählungen

Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Michael Holzinger hat für den zweiten Band sieben weitere Meistererzählungen ausgewählt.

- Annette von Droste-Hülshoff Ledwina

- Franz Grillparzer Das Kloster bei Sendomir

- Friedrich Hebbel Schnock

- Eduard Mörike Der Schatz

- Georg Weerth Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphahnski

- Jeremias Gotthelf Das Erdbeerimareili

- Berthold Auerbach Lucifer

432 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum