Zweites Capitel.

Von Insel zu Insel.

[223] Wenn sich der Horizont von Standard-Island auf der einen Seite etwas aufheiterte, seit die Beziehungen der Backbord- und der Steuerbordbewohner weniger gespannte wurden, wenn diese Besserung den für einander gehegten Gefühlen Walter Tankerdon's und Miß Dy Coverley's zu verdanken war, und wenn endlich der Gouverneur und der Oberintendant Ursache hatten zu glauben, daß die Zukunft nicht durch innere Streitigkeiten bedroht sein werde, so ist das Juwel des Stillen Oceans in seiner Existenz doch nicht minder gefährdet und wird einer von langer Hand vorbereiteten Katastrophe schwerlich entgehen können. Je weiter es nach Westen vordringt, desto mehr nähert es sich[223] den Gegenden, wo seiner sichre Zerstörung wartet, und der Urheber dieses verbrecherischen Anschlags ist kein andrer als der Kapitän Sarol.

Es war nämlich kein zufälliger Umstand, der die Malayen früher nach den Sandwichinseln hinführte. Die Ketsch ankerte in Honolulu nur, um die Ankunft Standard-Islands zur Zeit seines jährlichen Besuchs hier abzuwarten. Die Absicht des Kapitäns Sarol war von Anfang an dahin gegangen, der Propeller-Insel, ohne Verdacht zu erwecken, nachzufolgen, sich und seinen Leuten hier, wo sie als Passagiere keinen Zutritt hatten, als Schiffbrüchigen[224] Aufnahme zu verschaffen und dann jene, mit der Bitte, sie nach ihrer Heimat zu befördern, nach den Neuen Hebriden hin zu verführen.

Wie der erste Theil dieses Planes zur Ausführung kam, ist unsern Lesern bekannt. Die Collision der Ketsch war nur erfunden gewesen; vielmehr hatten die Malayen selbst ihr Fahrzeug zerstört, doch so, daß es sich bis zum Eintreffen der durch den Nothschuß herbeigerufnen Hilfe schwimmend erhalten konnte und bald versinken mußte, wenn seine Mannschaft von dem Boote aus dem Steuerbordhafen aufgenommen worden war. Wegen der Collision konnte[225] dann kein Verdacht mehr entstehen und niemand Seeleuten, deren Schiff untergegangen war, ihre Eigenschaft als Schiffbrüchige bestreiten und ihnen vorübergehende Unterkunft verweigern.

Vielleicht würde der Gouverneur sie freilich nicht behalten wollen, da der Aufenthalt von Fremden auf Standard-Island grundsätzlich verboten war. Dann wurden sie vielleicht am nächsten Archipel ans Land gesetzt. Dieser Gefahr mußten sie sich aussetzen, der Kapitän Sarol schreckte auch davor nicht zurück. Nach der günstigen Entscheidung der Direction der Compagnie beschloß man aber, die Schiffbrüchigen der Ketsch hier zu behalten und sie nach den Neuen Hebriden überzuführen.

Das war der Verlauf der Dinge. Schon seit vier Monaten erfreuen sich der Kapitän Sarol und seine zehn Malayen auf der Propeller-Insel der unbeschränktesten Freiheit, haben jene nach allen Seiten durchstreifen, sowie alle ihre Geheimnisse ergründen können und haben das auch keineswegs zu thun versäumt. – Noch drei Monate, und Standard-Island sollte bei den Neuen Hebriden eintreffen und dort sollte eine Katastrophe herbeigeführt werden, die unter den Seeunfällen nicht ihresgleichen hatte.

Der Archipel der Neuen Hebriden ist für die Seefahrer gefährlich nicht allein wegen der darin verstreuten Klippen und seiner oft sehr starken Strömungen, sondern auch wegen der Wildheit eines Theiles seiner Bewohner. Seit Quiros ihn 1606 entdeckte und auch nachdem Bougainville 1768 und Cook 1773 ihn durchforschten, ist er der Schauplatz grausamster Metzeleien gewesen, und vielleicht ist es sein schlechter Ruf, der die Ahnungen Sebastian Zorn's bezüglich des Ausgangs der Seereise Standard-Islands rechtfertigen sollte. Kanaken, Papuas und Malayen leben hier mit Australnegern vermengt, die alle treulos, hinterlistig und jeder Civilisation abhold sind. Einzelne Inseln dieser Gruppe sind wahrhafte Verbrecherhöhlen und ihre Bewohner ernähren sich nur durch Seeraub.

Der Malaye Kapitän Sarol gehörte zu jenem Typus von gewissenlosen Raub- und Mordgesellen, die, wie der Marinearzt Hagon gelegentlich seiner Reise nach den Neuen Hebriden sagt, diese Gegenden geradezu »verpesten«. Kühn, unternehmend, gewohnt, in den gefährlichen Wasserstraßen zu segeln, in seiner Thätigkeit erfahren und mehrmals der bewährte Leiter blutiger Expeditionen, giebt Sarol jetzt nicht ein schüchternes Debut, denn seine Schandthaten haben ihn in diesem Theile des westlichen Stillen Oceans schon längst berühmt oder berüchtigt gemacht.[226]

Vor vielen Monaten schon haben nun der Kapitän Sarol und seine Spießgesellen im Vereine mit den blutgierigen Einwohnern der Insel Erromango, einer der Hebriden, einen Anschlag ausgeklügelt, der ihnen im Fall des Gelingens erlauben würde, überall als »ehrbare Leute« zu leben. Sie haben Kenntniß von der Propeller-Insel, die seit vorigem Jahre durch die Tropenzone fährt, und wissen, welch unermeßliche Schätze das überaus reiche Milliard-City birgt. Da die Insel aber nicht so weit nach Westen vordringen soll, handelt es sich darum, sie nach dem wilden Erromango zu verlocken, wo alles zu ihrer gänzlichen Vernichtung vorbereitet ist.

Verstärkt durch die Eingebornen benachbarter Inseln können die Neuhebridler gegenüber der Bewohnerschaft von Standard-Island auch auf ein numerisches Uebergewicht rechnen. In Rücksicht auf die der Insel zur Verfügung stehenden Abwehrmittel ist freilich nicht davon die Rede, sie auf dem Meere wie ein einfaches Handelsschiff zu überfallen, noch sie durch eine Flottille von Piroguen angreifen zu lassen. Dank den Gefühlen der Humanität, die die Malayen ohne Verdacht zu erregen wachzurufen wußten, wird Standard-Island nahe an Erromango herankommen. Es soll einige Kabellängen davor Halt machen. Dann würden es Tausende von Eingebornen überrumpeln... es auf die Klippen laufen lassen... daran sollte es in Trümmern gehen, beraubt und seine Einwohnerschaft niedergemetzelt werden. Diesem entsetzlichen Plane fehlte es nicht an Aussicht auf Erfolg. Als Dank für die Gastfreundschaft, die die Milliardeser dem Kapitän Sarol und seinen Leuten gewährt haben, werden sie jetzt einer schrecklichen Katastrophe entgegengeführt.

Am 9. December erreicht Commodore Simcoë den 171. Meridian, da wo dieser sich mit dem 15. Breitengrade schneidet. Zwischen jenem und dem 175. Meridian liegt die Gruppe von Samoa, die Bougainville 1768, Lapérouse 1787 und Edwards 1791 besuchten.

Zuerst tauchte die unbewohnte Insel Rose auf, die keines Besuchs werth ist.

Zwei Tage später kommt die Insel Manua mit den daneben liegenden Eilanden Olosaga und Ofu in Sicht. Ihr höchster Punkt erhebt sich bis siebenhundertsechzig Meter über die Meeresfläche. Trotz ihrer zweitausend Bewohner ist sie nicht die interessanteste des Archipels, und der Gouverneur sieht deshalb von einem Verweilen vor ihr ab. Richtiger erscheint es, sich etwa vierzehn Tage bei den Inseln Tetuila, Opolu, Savaï, den schönsten der überall schönen Gruppe, aufzuhalten. Manua genießt indeß doch eine gewisse Berühmtheit in der Geschichte[227] der Seefahrten, denn an seiner Küste, bei Ma-Oma, kamen mehrere der Begleiter Cook's im Grunde einer Bay ums Leben, die noch jetzt den berechtigten Namen, »die Bay des Massacres«, trägt.

Etwa zwanzig Lieues trennen Manua von Tetuila, seinem nächsten Nachbar. Standard-Island gelangt in der Nacht vom 14. zum 15. in dessen Nähe. Am Vorabend hat das in der Gegend der Rammspornbatterie lustwandelnde Quartett Tetuila schon »gerochen«, obgleich es noch mehrere Lieues entfernt war; so sehr ist die Luft hier von köstlichen Wohlgerüchen erfüllt.

»Das ist gar keine Insel, ruft Pinchinat, das ist der Laden von Piver... das Laboratorium von Lubin... das Geschäftshaus eines modernen Parfumeurs.

– Wenn Deine Hoheit nichts dagegen einzuwenden hat, bemerkt Yvernes, würde ich es vorziehen, sie mit einem Räucherbecken zu vergleichen.

– Meinetwegen mit einem Weihrauchbecken!« antwortet Pinchinat, der den poetischen Anwandlungen seines Kameraden nicht entgegentreten will.

Man hätte wirklich sagen können, die Brise führe einen Strom parfümierter Dünste über das herrliche Gewässer hin. Dieser rührt von dem durchdringenden Dufte einer Pflanzenart her, der die samoanischen Kanaken den Namen »Mussooï« gegeben haben.

Mit Sonnenaufgang gleitet Standard-Island in sechs Kabellängen Entfernung längs der Nordküste Tetuilas hin. Man könnte es einen grünenden Korb nennen, oder vielmehr eine Etagère von Wäldern, die sich bis zu den äußersten Gipfeln, deren höchster siebzehn hundert Meter mißt, ausbreiten. Vor ihm liegen noch einige Eilande, darunter Anuu. Hunderte von hübschen Piroguen mit kräftigen, halbnackten Eingebornen, die ihre Ruder nach dem Zweivierteltacte eines samoaischen Liedes bewegen, beeilen sich, die Propeller-Insel zu begleiten. Die langen und so fest gebauten Fahrzeuge, daß sie sich selbst aufs hohe Meer hinauswagen können, haben fünfzig bis sechzig Ruderer. Unsre Pariser erkennen nun, warum die ersten Europäer dieser Gruppe den Namen »Schiffer-Inseln« beilegten. Der richtige geographische Name lautet jedoch Hamoa oder, mehr gebräuchlich, »Samoa«.

Savaï, Opolu und Tetuila, die sich von Westen nach Südosten aneinander reihen, und Olosaga, Ofu und Manua, die weiter südlich liegen, bilden die Hauptinseln dieser Gruppe vulcanischen Ursprungs. Ihre Gesammtoberfläche beträgt zweitausendachthundert Quadratkilometer mit einer Bevölkerung von fünfunddreißigtausendsechshundert[228] Seelen. Die Angaben der ersten Besucher müssen demnach stark herabgesetzt werden.

Keine dieser Inseln vermag übrigens so günstige klimatische Verhältnisse aufzuweisen, wie Standard-Island. Die Temperatur schwankt hier zwischen sechsundzwanzig und vierunddreißig Centigraden. Juli und August sind die kältesten Monate, während der Februar die größte Hitze bringt. Vom December bis April leiden die Samoaner unter gewaltigen Regengüssen und zur gleichen Zeit treten auch Böen und Stürme auf, die viele Unfälle veranlassen.

Der in den Händen der Engländer, Amerikaner und der Deutschen ruhende Handel mag achtzehnhunderttausend Francs in der Einfuhr und neunhunderttausend Francs in der Ausfuhr betragen. Letztere entfällt auf Naturproducte, wie auf Baumwolle, deren Anbau mit jedem Jahre zunimmt, und auf die Koprah, das sind getrocknete Cocoskerne.

Unter der malayo-polynesischen Bevölkerung leben hier nur dreihundert Weiße und einige Tausend von verschiednen Inseln Melanesiens herangezogene Landarbeiter. Seit 1830 haben Missionäre die Samoaner zum Christenthum bekehrt, doch bewahren diese immer noch mehrere Gebräuche ihrer frühern Religion. Die größte Menge der Eingebornen ist protestantisch, weil hier Deutsche und Engländer dafür thätig waren; doch zählt auch der Katholicismus einige Tausend Neophyten, und vorzüglich bemühen sich Maristenbrüder, diese Zahl zu vermehren, um den angelsächsischen Proselytismus zu bekämpfen.

Standard-Island hat sich im Süden von Tetuila auf der Rhede von Pago-Pago festgelegt. Hier ist der eigentliche Hafen der Insel, deren Hauptort das mehr im Innern gelegne Leone bildet. Zwischen dem Gouverneur Cyrus Bikerstaff und den samoanischen Behörden erheben sich jetzt keinerlei Schwierigkeiten. Freier Zutritt wird ohne Zögern zugestanden. Der Souverän des Archipels wohnt auch nicht auf Tetuila, sondern auf Upolu, wo sich die englische, amerikanische und deutsche Vertretung befinden. Es kommt hier also auch zu keinem officiellen Empfange. Verschiedne Samoaner benützen die sich bietende Gelegenheit, Milliard-City und »seine Umgebung« zu besuchen. Auch die Milliardeser versehen sich von der Bevölkerung der Gruppe eines herzlichen Empfangs.

Der im Hintergrund der Bay gelegne Hafen schützt gegen die Winde vom offnen Meere und hat einen bequemen Zugang. Selbst Kriegsschiffe gehen darin häufig vor Anker.[229]

Unter den heute zuerst Ausgeschifften befindet sich Sebastian Zorn mit seinen Kameraden, denen sich der Oberintendant angeschlossen hatte. Calistus Munbar ist wie gewöhnlich voll liebenswürdigen, übersprudelnden Humors. Er hat erfahren, daß von drei oder vier Familien der Notabeln ein Ausflug in Wagen mit neuseeländischen Pferden nach Leone verabredet ist. Da sich die Coverley's und die Tankerdon's dabei begegnen müssen, kommt es vielleicht zu einer weitern Annäherung zwischen Walter und Dy, was ihm schon ganz recht wäre.

Beim Umherspazieren mit dem Quartett spricht er von diesem großen Ereigniß; er wird wie gewöhnlich lebhaft, ja begeistert.

»Liebe Freunde, sagt er, wir stecken rein in einer komischen Oper... ein glücklicher Zwischenfall führt zur Lösung des Knotens... Ein durchgehendes Pferd... ein umschlagender Wagen...

– Ein räuberischer Ueberfall, fügt Yvernes ein.

– Eine allgemeine Abschlachtung der Ausflügler! setzt Pinchinat hinzu.

– Dazu könnte es wohl kommen! brummte der Violoncellist im Todtengräbertone, als wenn er die tiefste Saite seines Instruments anschlüge.

– Nein, liebe Freunde, nein! ruft Calistus Munbar listig lachend. Gehen wir nicht so weit! So vielen Aufwands bedarf es gar nicht! Nur so eines kleinen Unfalls, bei dem Walter Tankerdon so glücklich wäre, der Miß Dy Coverley das Leben zu retten....

– Und dazu noch etwas Musik von Boïeldieu oder Auber! sagt Pinchinat mit einer Handbewegung, als drehe er die Kurbel eines Leierkastens.

– Sie, Herr Munbar, fragt Frascolin, haben also diese Verbindung immer noch im Auge?

– Das will ich meinen, lieber Frascolin! Tag und Nacht träum' ich davon! Ich verliere darüber allen Humor! (Das schien nicht gerade zutreffend.) Ich magere zusehends ab. (Stimmte ebensowenig.) Ich sterbe noch, wenn es nicht dazukommt!

– Es wird sich noch alles machen, Herr Oberintendant, erwidert Yvernes in klangvollem Prophetentone, denn Gott kann den Tod Eurer Excellenz nicht wollen!

– Er würde auch dabei verlieren!« meinte Calistus Munbar.

Alle fünf begeben sich nun nach der Hütte eines Eingebornen, trinken hier auf das Wohlsein der zukünftigen Gatten ein paar Glas Cocoswasser und essen saftige Bananen dazu.[230]

Die samoanische Bevölkerung, die die Straßen von Pago-Pago belebt oder unter den Bäumen in der Nähe des Hafens verkehrt, bildet für unsre Pariser eine wahre Augenweide. Die Männer sind über mittelgroß und von braungelbem Teint, haben einen runden Kopf, eine mächtige Brust, muskulöse Glieder und sanften, heitern Gesichtsausdruck. Vielleicht zeigen sie etwas zu reichliche Tätowierung auf Armen, Brustkasten und Schenkeln, die eine Art Rock aus Gräsern oder Blättern unvollkommen bedeckt. Das Haar der Leute ist schwarz, schlicht oder lockig, je nach Geschmack der eingebornen Stutzer.

»Die reinen Wilden Ludwigs XV.! bemerkt Pinchinat. Es fehlen ihnen nur noch Rock, Hosen, Degen, Strümpfe, Hackenschuhe, Federhut und Schnupftabaksdose, um bei den kleinen Empfängen in Versailles hoffähig zu sein!«

Die samoanischen Frauen und jungen Mädchen gehen ebenso lückenhaft bekleidet wie die Männer, tätowieren sich Brust und Hände, tragen Gardeniakränze auf dem Kopfe und Halsbänder von rothem Hibiscus, und rechtfertigen so die Bewunderung, wovon die Berichte der ersten Besucher überfließen... wenigstens so lange sie jung sind.

Ihre Zurückhaltung und ungezierte Schüchternheit, ihre Grazie und ihr Lächeln entzücken das Quartett, als sie ihm »Kalosa«, d. i. Guten Tag, mit sanfter melodischer Stimme zurufen.

Ein Ausflug, den unsre Touristen am nächsten Tage unternehmen, bietet ihnen Gelegenheit, die Insel von einer Küste bis zur andern kennen zu lernen. Ein Wagen des Landes führt sie nach der entgegengesetzten Küste, nach der Bay von França, deren Name an Frankreich (la France) erinnert. Ein 1884 eingeweihtes Monument aus weißer Koralle trägt eine Bronzetafel mit den eingravierten unvergeßlichen Namen des Commandanten de Langle, des Naturforschers Lamonon und der neun Matrosen, der Begleiter Lapérouse's, die an dieser Stelle ermordet wurden.

Sebastian Zorn und seine Kameraden kehren durch das Innere der Insel nach Pago-Pago zurück. Welch prächtige, lianendurchflochtne Dickichte von üppig aufgeschossenen Bäumen, von Cocospalmen, wilden Bananen und einer Menge für Kunsttischlereiarbeiten geeigneten Arten. Das freie Land bedecken wieder Felder mit Taro, Zuckerrohr, niedrigen Kaffeebäumen, Baumwollstauden und Zimmetbäumen; überall zeigen sich Orangen, Goyaven, Mangos, Avocatos neben Kletterpflanzen, wie Orchideen, und baumartigen Farren. Es ist eine erstaunlich reiche[231] Flora, die dieser fruchtbare Boden bei dem feuchtwarmen Klima ernährt. Die samoanische Fauna dagegen beschränkt sich auf einige Vögel, wenige unschuldige Reptilien, und zählt unter den einheimischen Säugethieren nur eine kleine Ratte, den einzigen Vertreter der Nagethiere.

Vier Tage später, am 19. December, verläßt Standard-Island wieder Tetuila, ohne daß es zu dem, von dem Oberintendanten so herbeigesehnten »glücklichen Zwischenfall« gekommen ist. Immerhin scheint sich die Spannung zwischen beiden Familien weiter zu mildern.[232]

Kaum ein Dutzend Lieues trennen Tetuila von Upoln. Am nächsten Vormittag steuert der Commodore Simcoë in der Entfernung von einer Viertelmeile an den drei Eilanden Nun-tua, Samusu und Salafuta vorüber, die diese Insel wie ebensoviele detachierte Forts vertheidigen. Er manövriert mit großer Geschicklichkeit und trifft im Laufe des Nachmittags vor Apia ein.

Upolu mit seinen sechzehntausend Einwohnern ist die Hauptinsel des Archipels. Hier haben Deutschland, Amerika und England ihre Vertreter, die zum Schutze der Interessen ihrer Landsleute eine Art Rath bilden. Der Souverän[233] der Gruppe »regiert« inmitten seines Hofes in Malinuu auf der äußersten Ostspitze von Apia.

Der Anblick Upolus ist derselbe wie der Tetuilas; ein Haufen von Bergen, überragt vom Pic der Mission, der seiner Länge nach als Rückgrat der Insel gelten kann.

Die alten, jetzt erloschnen Vulcane sind mit dichten Wäldern bis zum Kraterrande hinauf umhüllt. Am Fuße der Berge schließen sich Ebenen und Felder an, die bis zu dem Alluviumstreifen der Küste reichen und wo eine Vegetation von üppigster Tropenphantasie aufstrebt.

Am nächsten Tage lassen sich der Gouverneur Cyrus Bikerstaff, seine beiden Adjuncten und zwei Notabeln nach dem Hafen von Apia übersetzen, um einen officiellen Besuch bei den Vertretern Deutschlands, Englands und der Vereinigten Staaten zu machen, dieser zusammengesetzten Behörde, in deren Händen sich die Verwaltung des Archipels thatsächlich befindet.

Während Cyrus Bikerstaff sich nebst Gefolge zu den Vertretern begiebt, benützen Sebastian Zorn, Frascolin, Yvernes und Pinchinat, die gleichfalls ans Land gegangen waren, ihre Muße zur Besichtigung der Stadt.

Auf den ersten Blick sind sie verblüfft über den Contrast zwischen den europäischen Häusern mit den kaufmännischen Geschäften und den Hütten des alten Kanakendorfes, in denen die Eingebornen hausen. Jene Wohnstätten sind bequem, sauber, mit einem Worte reizend. Am Ufer des Apiaflusses zerstreut, liegen ihre niedrigen Dächer unter dem Schutze eleganter Palmenbäume.

Der Hafen ist ziemlich belebt. Er ist der besuchteste der ganzen Gruppe, und eine Hamburger Handelsgesellschaft unterhält hier eine Flottille zur Betreibung der Küstenfahrt zwischen Samoa und den Nachbarinseln.

Ist auf dem Archipel aber der dreifache Einfluß der genannten Nationen vorherrschend, so ist Frankreich wenigstens durch katholische Missionäre vertreten, deren Ehrenhaftigkeit, Ergebenheit und Pflichteifer ihnen bei der samoanischen Bevölkerung den besten Ruf erworben haben. Eine wahre Befriedigung, eine tiefe Rührung erfüllt unsre Künstler beim Anblick der kleinen Missionskirche, die nicht die puritanische Strenge der protestantischen Kapellen zeigt, und, etwas darüber, auf dem Hügel, eines Schulhauses, von dessen First die dreifarbige Fahne weht.

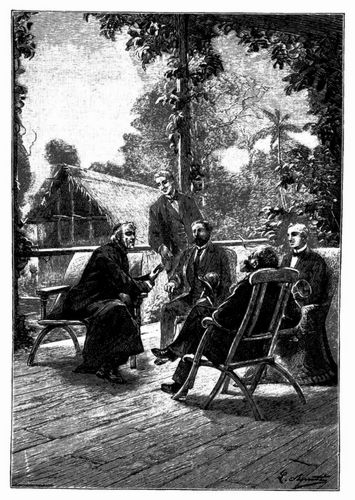

Nach dieser Seite gehend, gelangen sie binnen einigen Minuten nach der französischen Niederlassung. Die Maristen bereiten den »Falanis« – so nennen die Samoaner alle Fremden – einen patriotischen Empfang. Hier siedeln[234] drei mit der Verwaltung der Mission betraute Patres, die noch zwei andre in Savaï, nebst einer Anzahl von Mönchen, zur Seite haben.

Welches Vergnügen, mit dem schon bejahrten Superior zu plaudern, der Samoa schon seit langen Jahren bewohnt. Er ist so glücklich, Landsleute und – noch mehr – Künstler aus der Heimat zu empfangen. Das Gespräch wird mit erfrischendem Getränk unterbrochen, wozu die Mission das Recept besitzt.

»Und ebenfalls, meine lieben Söhne, sagte der Greis, glauben Sie nicht, daß unsre Inseln, was man sagt, wild wären. Hier werden Sie keine Eingebornen finden, die noch Cannibalen wären.

– Uns sind überhaupt noch keine solchen vorgekommen, bemerkt Frascolin.

– Zu unserm Bedauern, setzt Pinchinat hinzu.

– Wie? Zu Ihrem Bedauern?

– Verzeihen Sie, würdiger Vater, dieses Geständniß eines neugierigen Parisers! Es lag uns nur an der Localfärbung!

– O, läßt Sebastian Zorn sich vernehmen, noch sind wir nicht am Ende unsrer Fahrt, und vielleicht sehen wir noch mehr, als wir wünschen, von den Menschenfressern, nach denen unser Kamerad solche Sehnsucht zeigt.

– Das ist leider möglich, antwortet der Superior. Mehr in der Nähe der westlichen Gruppen, bei den Neuen Hebriden und den Salomon-Inseln zum Beispiel, müssen alle Seefahrer wohl auf ihrer Hut sein. Auf Tahiti dagegen, auf den Marquisen- und Gesellschafts-Inseln, wie auf Samoa, hat die Civilisation sehr bedeutende Fortschritte gemacht. Ich weiß wohl, daß die Ermordung der Begleiter Lapérouse's den Samoanern den Ruf natürlicher Wildheit erworben hat und die Meinung, daß sie dem Cannibalismus fröhnten. Wie viel hat sich seitdem aber Dank der christlichen Religion geändert! Die heutigen Eingebornen sind gesittete Leute, erfreuen sich einer Regierung mit zwei Kammern ganz wie in Europa, doch kommen auch Revolutionen vor...

– Ebenfalls wie in Europa?... fällt Yvernes ein.

– Wie Sie sagen, mein lieber Sohn, die Samoaner sind auch nicht gefeit gegen politische Streitereien!

– Das ist auf Standard-Island bekannt, antwortet Pinchinat, denn was wüßte man nicht auf dieser von den Göttern gesegneten Insel, ehrwürdiger Vater! Wir glauben sogar hier zu einer Zeit eingetroffen zu sein, wo kriegerische Verwicklungen zwischen zwei königlichen Familien drohen...[235]

– Ganz recht, meine Freunde, es ist ein Kampf entbrannt zwischen dem König Tupua, der von den alten Herrschern des Archipels abstammt und den wir mit unserm Einfluß aufs Beste unterstützen, und dem Könige Malietoa, dem Manne der Engländer und der Deutschen. Gar vieles Blut ist schon vergossen worden, vorzüglich in der großen Schlacht im December 1887. Jene Könige erlebten es, nacheinander proclamiert und wieder abgesetzt zu werden; schließlich aber ist Malietoa zum Herrscher erklärt worden, zwar durch Ausspruch der drei Mächte, aber doch nach den Anordnungen des Hofes von Berlin... ja, von Berlin!«

Der alte Missionär kann eine innere Erregung nicht unterdrücken, während dieser Name über seine Lippen kommt.

»Sehen Sie, sagte er, bisher ist der Einfluß der Deutschen auf Samoa maßgebend gewesen. Neun Zehntel des cultivierten Landes ist in ihren Händen. In der Nähe von Apia, in Suluafata, haben sie von der Regierung eine sehr wichtige Concession ganz nahe an einem Hafen erhalten, wo ihre Kriegsschiffe sich mit allem Nöthigen versehen können. Durch sie wurden hier Schnellfeuerwaffen eingeführt. Doch alles das wird eines Tages ein Ende nehmen...

– Zum Vortheil Frankreichs?...

– Nein, zu dem des Vereinigten Königreichs. Doch lassen wir das bei Seite. Wer kann wohl klar in die Zukunft schauen.

– Doch der König Malietoa... fährt Yvernes fort.

– Nun, der König Malietoa wird auch noch einmal entthront, und wissen Sie, wer der Prätendent ist, der die meiste Aussicht hätte, ihm zu folgen? Ein Engländer, einer der hervorragendsten Leute des Archipels, ein einfacher Romandichter...

– Ein Romandichter?...

– Jawohl, Robert Levis Stevenson, der Verfasser der »Insel des Schatzes« und der »Arabischen Nächte«.

– Da sieht man, wohin die Literatur führen kann! ruft Yvernes.

– Und unsre französischen Schriftsteller sollten sich beeilen, desgleichen zu thun, setzt Pinchinat hinzu. – Ah, Zola I., Souverän der Samoaner... anerkannt von der britischen Regierung, auf dem Throne der Tupua und der Malietoa, seine Dynastie die Nachfolgerin der Dynastien eingeborner Souveräne!... Welch' ein Traumgebilde!«[236]

Die Unterhaltung schließt damit, daß der Superior sich noch über mehrere Einzelheiten der Sitten der Samoaner verbreitet. Er fügt hinzu, daß der Katholicismus, obwohl hier die Mehrzahl dem wesleyanischen Protestantismus anhängt, doch jeden Tag Fortschritte mache. Die Missionskirche ist für die Gottesdienste bereits zu klein geworden und auch die Schule bedarf einer baldigen Vergrößerung. Er fühlt sich darüber sehr glücklich und seine Gäste freuen sich mit ihm.

Der Aufenthalt Standard-Islands vor Upolu dehnt sich auf drei Tage aus.

Die Missionäre haben den Besuch der französischen Künstler erwidert, wobei man die frommen Väter durch Milliard-City führte, über das sie ihrer Bewunderung unverholenen Ausdruck gaben. Im Saale des Casinos gab das Concert-Quartett auch einige Stücke aus seinem Repertoire zum Besten. Der gute Greis hatte dabei Thränen in den Augen, denn er verehrt die classische Musik, und bei etwaigen Festlichkeiten auf Upolu kann er freilich keine zu hören bekommen.

Am Abend vor der Abreise nahmen Sebastian Zorn, Frascolin, Pinchinat und Yvernes, dieses Mal von dem Tanz- und Anstandslehrer begleitet, von den Maristenmissionären Abschied. Auf beiden Seiten sind alle sehr gerührt bei diesem Abschied zwischen Leuten, die sich nur ein paar Tage gesehen haben und sich voraussichtlich niemals wiedersehen werden. Der Greis ertheilt allen seinen Segen und sie ziehen sich tief ergriffen zurück.

Am Morgen des 23. December giebt der Commodore Simcoë das Zeichen zum Aufbruch und Standard-Island gleitet weiter inmitten eines Geleits von Piroguen, die es bis zur benachbarten Insel Savaï begleiten wollen.

Diese Insel ist von Upolu nur durch eine sieben bis acht Lieues breite Meerenge getrennt; da die Hafenstadt Apia aber auf der Nordseite Upolus liegt, geht es den ganzen Tag über erst längs dessen Küste hin, ehe man jene Meerenge erreicht.

Nach dem vom Gouverneur angegebnen Curse handelt es sich nicht darum, Savaï zu umschiffen, sondern nur zwischen diesem und Upolu hinzusteuern, um sich dann mehr nach Südwesten und dem Tongaarchipel zuzuwenden. Standard-Island gleitet deshalb nur mit geringer Geschwindigkeit vorwärts, da es nicht in der Nacht in jene Meerenge einlaufen will, die noch von den beiden kleinen Inseln Apolinia und Menono flankiert ist.[237]

Am nächsten Morgen steuert der Commodore Simcoë nach diesen beiden Eilanden hin, von denen das eine, Apolinia, nur zweihundert, das andre, Manono, gegen eintausend Einwohner zählt. Die Leute hier genießen den besten Ruf und sollen vor allem die ehrlichsten von allen Samoanern sein.

Während der Schiffahrt kann man Savaï in seiner ganzen Pracht bewundern. Unerschütterliche Granitmauern schützen es gegen den Anprall des Meeres, das durch Orkane, Tornados und Cyklone vorzüglich zur Winterszeit nicht selten gefährlich wird. Savaï ist von dichten Waldungen bedeckt und von einem zwölfhundert Meter hohen Vulcan überragt. Ueberall schimmern weiße Villen hervor, die unter dem Dome riesiger Palmen liegen und von glitzernden Wasserfällen umrauscht werden. Die steilen Küsten aber zeigen viele Höhlen, aus denen das Echo von der Brandung mächtig widerhallt.

Darf man den Legenden trauen, so wäre diese Insel die Wiege aller polynesischen Völkerstämme gewesen; jedenfalls haben ihre Bewohner den ursprünglichen Typus am reinsten bewahrt. Sie hieß früher Savaïki, das berühmte Eden der mahorischen Gottheiten.

Langsam entfernt sich Standard-Island und verliert am Abend des 24. December ihre letzten Gipfel aus dem Gesicht.

Buchempfehlung

Schnitzler, Arthur

Der Weg ins Freie. Roman

Schnitzlers erster Roman galt seinen Zeitgenossen als skandalöse Indiskretion über das Wiener Gesellschaftsleben. Die Geschichte des Baron Georg von Wergenthin und der aus kleinbürgerlichem Milieu stammenden Anna Rosner zeichnet ein differenziertes, beziehungsreich gespiegeltes Bild der Belle Époque. Der Weg ins Freie ist einerseits Georgs zielloser Wunsch nach Freiheit von Verantwortung gegenüber Anna und andererseits die Frage des gesellschaftlichen Aufbruchs in das 20. Jahrhundert.

286 Seiten, 12.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Biedermeier III. Neun weitere Erzählungen

Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Für den dritten Band hat Michael Holzinger neun weitere Meistererzählungen aus dem Biedermeier zusammengefasst.

- Eduard Mörike Lucie Gelmeroth

- Annette von Droste-Hülshoff Westfälische Schilderungen

- Annette von Droste-Hülshoff Bei uns zulande auf dem Lande

- Berthold Auerbach Brosi und Moni

- Jeremias Gotthelf Die schwarze Spinne

- Friedrich Hebbel Anna

- Friedrich Hebbel Die Kuh

- Jeremias Gotthelf Barthli der Korber

- Berthold Auerbach Barfüßele

444 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum