IV.

[147] »So lebt denn wohl, Heroen!« – Brahms gab derc-moll-Symphonie und anderen erhabenen Gegenständen seiner Muse einen anakreontischen Abschied, als er nach dem lyrischen Praterfrühling von 1877, den er in vollen Zügen genoß, sein Sommerquartier bezog. Das Leben war ihm kaum jemals zuvor so wonnig eingegangen wie in »Pörtschach am See«. Hier in dem Paradiese Kärntens, wo der Wörthersee, der größte, abwechselungsreichste und lieblichste der vielen Seen des südlichen Alpenlandes seine blaugrün schimmernde Fläche zwischen den üppig bewaldeten, sanft abfallenden Uferhöhen des Vorgebirges hinbreitet, wo Nord und Süd durch Land und Wasser, Erde und Himmel sich verbunden haben, um den Menschen immer von neuem wieder mit reizenden Naturschauspielen zu überraschen, wo jede Biegung des in Schlangenlinien gekrümmten Gestades verborgene Schönheiten enthüllt, Inseln und Halbinseln einladen, die Geheimnisse stiller Buchten zu belauschen, wo selbst die ernsten, düsteren Felsenhäupter der nahen Karawanken nichts furchtbares mehr haben, sondern zu lächeln scheinen, wenn sie in die ihnen zu Füßen liegenden Täler hineinschauen, als freuten sie sich ihrer eigenen dekorativen Wirkung, wo Sonnenauf-und Untergänge, Mondabende und Sternennächte ihren feierlichen Charakter gern an die bezaubernde Anmut der Landschaft verlieren, – hier erwarteten den Künstler, der die empfänglichen Organe für all jene, Geist und Gemüt mit sanfter Gewalt gefangennehmenden Erscheinungen mitbrachte, ungeahnte Wunder. Herz und Sinne gingen ihm auf, als er am 7. Juni diesen schwimmenden Vorgarten Italiens zum ersten Male betrat, und er gibt seiner frohen Überraschung fast in jedem Briefe Ausdruck. »Hier ist es reizend, allerliebst, und außerdem ist man am Eingang zum Schönsten und Großartigsten. Von allem aber – d.i.[147] österreichische Gemütlichkeit und Freundlichkeit – finden Sie auf Ihrer Sommerreise nichts. Ich gehe nicht wieder weit vom Prater weg« (an Simrock).

»Ich denke nämlich nichts weiter zu sagen, als daß ich nicht in Ziegelhausen wohne, sondern in Pörtschach am See, in Kärnten, wo es ganz reizend ist, und das herrliche Bad im Stande ist mich nicht nach Baden kommen zu lassen« (an Frank).

»Für künftigen Sommer empfehle ich Euch die hiesige Gegend! Ich meinesteils gehe auch im Sommer künftig nicht ohne besonderen Grund aus Österreich hinaus!« (An Dessoff.)

»Die Fahrt hierher ist reizend und der Aussichtswagen etwas ganz Ideales! Ich machte die Reise gescheit und übernachtete in St. Michael. Die übrigen Pausen in Bruck, Leoben usw. sind nur angenehm. Pörtschach liegt allerliebst, und ich fand eine niedliche und, wie es scheint, angenehme Wohnung im Schloß! Das kannst du im allgemeinen einfach so erzählen, das imponiert. Nebenbei aber sage ich, daß ich eben zwei kleine Zimmer der Hausmeisterswohnung habe, mein Flügel würde die Treppe nicht herausgehen, auch wohl die Wand sprengen. Zum Glück hat Dr. Kupelwieser aus Wien hier eine Villa und einen Stutzflügel. Den haben wir sofort ins Zimmer gestellt, und mein Flügel kommt nun in die Villa« (an Faber).

Dr. Karl Kupelwieser, der Sohn des mit Schubert und Grillparzer befreundeten Wiener Malers Leopold Kupelwieser hatte seinem jungen Eheglück zu Anfang der Siebzigerjahre in Pörtschach ein eigenes Heim gegründet. Seine schöne, temperamentvolle, hochbegabte Frau Bertha1, eine geborene Wittgenstein, gehörte jener weitverzweigten kunstsinnigen Wiener Familie an, welche, durch Figdors mit Joachim verwandt, schon früh in Beziehungen zu Klara Schumann nun Brahms getreten war. Bis zu ihrem Tode verkehrten Brahms und Joachim bei denn Brüdern Karl und Louis Wittgenstein und in den gastfreien Häusern ihrer Schwestern Kupelwieser, Franz, Oser und Brücke. [148] Betty Oser und Klara Wittgenstein waren Schülerinnen der Schumann, und fast alle Damen der Familie Mitglieder des Singvereins, die den Chorgesang auch als Hausmusik pflegten Landesgerichtsrat Dr. Franz und Frau (Anna, geborene Wittgenstein) folgten dem Beispiele des Schwagers und wählten ebenfalls Pörtschach zu ihrem Sommersitz. Die Schwestervillen, durch einen gemeinsamen Park verbunden, lagen damals abseits von dem noch sehr bescheidenen Fremdenzufluß, der sich so ziemlich auf Werzers altes gemütliches, seiner guten Küche wegen weit berühmtes Gasthaus »Zum weißen Rößl« konzentrierte2, in der Nähe der mit Nadelgehölz bewachsenen, weit in den See hinausgestreckten Landzunge. Erst zehn Jahre später erhob sich dort das großartige Etablissement des Wiener Porzellanfabrikanten Wahliß3 mit seiner Villenstadt, die dem heutigen, zum »Kurort« avancierten Dorfe ihr mondänes Gepräge aufgedrückt hat. In diesen Villen stand für Brahms immer der Tisch gedeckt, und bei Kupelwieser ein ganz besonderer: der ehrwürdige runde gelbe Altwiener Familientisch, von welchem schon Schubert Grillparzer und Schumann gegessen hatten. Auch im Schlosse wurde Brahms oft zum Diner eingeladen, bald öfter, als ihm lieb war. Dort hatte viele Jahre hindurch die Familie des Baron von Pausinger ihr Sommerquartier aufgeschlagen, die Brahms schon von München her durch Levi und Wüllner kannte. Frau Fanny von Pausinger war eine durch seltene Eigenschaften des [149] Geistes und Herzens ausgezeichnete Natur und in den Künsten der Malerei und Musik wohlbewandert In ihrer überragenden Gestalt thronte ein männlicher Geist, und dieser drückte sich auch in ihrem takt- und handfesten Klavierspiel aus, wenn Brahms beim à quatre mains den Partner machte. In ihrem leidenschaftlichen Musiziertriebe bemerkte sie die vom Generellen ins Spezielle übergehende Abneigung nicht, die ihr Gast vor dem Vierhändigspielen an den Tag legte, und je mehr sie ihn mit Aufmerksamkeiten überhäufte, desto unangenehmer wurden ihm seine notgedrungenen gesellschaftlichen Verpflichtungen.

Brahms würde gewiß sein Pörtschacher Triennium in der engen Hausmeisterwohnung – sie kostete nur 30 Gulden! – mit Vergnügen absolviert haben, wenn er nicht den musikalischen major domus des herrschaftlichen Schlosses hätte darin abgeben müssen. Die Ausfahrten in der Equipage und im Segelboote des Freiherrn, die splendiden Mittags- und Abendmahlzeiten, zu denen neben durchreisenden Fremden von Distinktion auch das »hübsche Fräulein Postdirektor« herangezogen wurde, die kostbaren und sinnigen Geschenke der Baronin, welche alle Lieblingsplätze und -wege des einsamen Spaziergängers in Aquarellfarben verewigte, verfehlten durchaus ihren Zweck. Gerade die zu einem Album angeschwollene Mappe mit Pörtschacher Wald- und Wiesenstudien, so treu dieses Souvenir de Pörtschach gemeint und gemalt war, besiegelte den Entschluß des in seiner Bewegungsfreiheit Gehemmten, die feudale Dreißigguldenherrlichkeit aufzugeben. Er siedelte 1878 in das jenseits der Straße, näher am See gelegene Krainer-Häuschen über, wo er auch 1879 den ganzen ersten Stock mietete, um ungestört zu bleiben. Dafür mußte er allerdings das Achtfache bezahlen, aber er war vor den unmittelbaren Attacken seiner liebenswürdigen Quälgeister gesichert und konnte sich ihrer Kontrolle entziehen. Denn mehr als die Kreuzottern in dem berüchtigten Schlangennest der Ruine Leonstein fürchtete er die mit Palette und Malstuhl im Gebüsch lauernde Baronin, und lieber als ein Rendezvous mit dem auf Rehe pirschenden Freiherrn war ihm eine Begegnung mit dem Geiste des Moosburger Karlmann oder ein Stelldichein mit der singenden und tanzenden Wasserfee des wild einsamen Worstniggsees, die er so [150] schön in seinem h-moll-Kapriccio (op. 76 Nr. 2) abkonterfeite. Von seiner zweiten Pörtschacher Wohnung aus konnte er in der heiligen Morgenfrühe so, wie ihn Gott geschaffen hatte, in den See steigen, was ihm ein ganz besonderes »Pläsier« gewährte. Zwischen vier und fünf Uhr nahm er sein selbstbereitetes Frühstück ein und verlief sich dann mit den ersten Sonnenstrahlen in der labyrinthischen grünen Nacht des Bann- und Klosterwaldes, der, wie das Schloß, seit 1816 dem Benediktinerstifte St. Paul im Lavanttale gehört. Wenn er nicht eingeladen war, speiste er, nachdem er fleißig produziert hatte, mit Antonie Christel, so hieß die Postmeisterin, ehe sie Frau Rapatz wurde, und einigen fidelen Honoratioren oder auch mit zugereisten Freunden am Stammtische des Werzerschen Wirtsgartens, erledigte am Nachmittag seine geschäftlichen Angelegenheiten (Korrespondenzen, Revisionen, Korrekturen, Arrangements) und ruhte am Abend unter den Erlen der Seewirtschaft aus, wo ihm seine Tischgenossen, Ingenieur Miller, einer der ältesten Pörtschacher Villenbesitzer, der Ortsarzt Dr. Leopold, Staatsanwalt Dr. Semmelrock, Dr. Heiß, der Klagenfurter Gerichtspräsident, und Hotelier Werzer Kärntnerische Volkslieder singen mußten. Nach dem nahen Klagenfurt kam er nur, wenn er dort Geschäfte hatte, Papier- und Tabakeinkäufe machte. Mit Lektüre versorgten ihn Edmund Astor, der Schwiegersohn und Nachfolger Rieters, der ihm die Allgem. musikalische Zeitung regelmäßig zugehen ließ, und Faber, bei dem er sich Heyses neuerschienenes »Skizzenbuch« und die Balladen von Willibald Alexis bestellte. Dessoff, der bei größerer Muße in Karlsruhe auch seine Muse wiedergefunden hatte, und andere bedachten ihn mit Manuskriptsendungen, so daß es ihm niemals an Zerstreuung gebrach, wenn er sie haben wollte.

Von anmaßenden Kunstpfuschern, leichtfertigen Halbtalenten und reklamebedürftigen Protektionssuchern, denen allen Brahms gründlich den Star zu stechen und die Tür zu weisen pflegte, ist das Lügenmärchen in Umlauf gesetzt worden, er habe kein Herz für jüngere Musiker gehabt. Gerade das Gegenteil ist wahr. Jene Zeit liefert einige klassische Beispiele für seine menschenfreundliche und kollegiale Gesinnung. Iwan Knorr, ein junger in Rußland lebender Komponist, hatte Brahms von Charkow aus, [151] wo er eine Stelle als Musiklehrer bekleidete, Orchestervariationen über ein ukrainisches Volkslied geschickt, mit der Bitte, ihm zu sagen, ob sie etwas taugten. Brahms faßte sofort ein lebhaftes Interesse für den ihm bis dahin völlig unbekannten Neuling, antwortete ihm, daß er sich zurückhalten müsse, das Werk nicht allzusehr zu loben, weil es nach allen Seiten so viel des Erfreulichen darbiete, daß man das allerbeste von seinem Schöpfer erwarten dürfe, daß er den Komponisten nach allem Möglichen fragen möchte, was den Menschen und Künstler angehe, daß er gern wüßte, ob er in Rußland festgehalten werde, kurz, daß er mehr von ihm zu sehen und zu hören wünsche. Knorr benutzte seine nächste Ferienreise, die ihn nach Österreich führte, um Brahms persönlich aufzusuchen. »Ich kam«, schreibt er, »Ende August 1877 gegen 7 Uhr morgens an einem prachtvollen Tage in Pörtschach an. Brahms hatte mir geschrieben, er habe für mich ein Zimmer im Gasthaus Werzer bestellt, er selber wohne im, Schloß'! Ich ging an das Schloß, ein Dienstmädchen fragte mich, ob ich der, Herr von Knorr' sei, den der, Herr von Brahms' schon seit einigen Tagen erwarte, und hieß mich dann bei ihm eintreten. Als ich meinte, daß 1/48 Uhr morgens doch keine Visitenzeit wäre, erwiderte sie, das mache nichts, ›Er‹ habe längst im See gebadet und Kaffee getrunken, jetzt schreibe er was und pfeife immer dabei. Mir war es zumute, wie bei einem Besuche beim Zahnarzt. Auf einmal stand ich in einem Zimmer einem untersetzten, bartlosen Manne gegenüber, dessen volles Haar an den Schläfen leicht ergraut war. Er gab mir nicht nur die Hand, sondern schlang einen Arm um mich und steckte mir eine Zigarre mit einem kategorischen ›Rauchen!‹ in den Mund. Ich bat ihn nun um Ratschläge in betreff meines Stückes. Er sagte fast unwirsch: ›Ach was, Sie wollen, was Sie können, da braucht Ihnen kein anderer dreinzureden.‹ Ich sagte ihm darauf, daß ich unterdessen Gelegenheit gehabt hätte, das Stück zu hören, und daß mich manche Klangwirkung arg enttäuscht hätte. Er lachte laut auf und meinte: ›Sie, junger Mann, scheinen mir noch nicht viel erlebt zu haben, Sie müßten sonst wissen, daß es gewöhnlich anders kommt im Leben, als man sich einbildet‹. Als ich die Absicht äußerte, in einer der Variationen eine gewisse Stelle den Violoncellen[152] und Bratschen, anstatt den Holzbläsern, zu geben, schmunzelte er höchst vergnügt: ›Ich weiß schon! Das ist, wo das zweite Fagott mit Ta ta ta einsetzt.‹ Er sang die Stelle, und ich gewann die Überzeugung, welche durch die weitere Unterredung bestätigt wurde, daß er das Stück Note für Note auswendig wußte, es besser kannte, als ich selber.

›Nun will ich Sie aber mal dem Wüllner vorstellen‹, sagte er, ›nachdem wir uns über die Variationen ausgesprochen hatten, der wohnt auch hier. Im Gasthause ist übrigens kein Platz, Sie bleiben bei uns, es ist schon alles abgemacht.‹ Brahms war der Gast einer Münchener Familie, deren Name mir entfallen ist. Wir gingen über den Hof; aus dem Hauptgebäude hörte man einen hohen Sopran. Brahms ließ plötzlich ein wüstes Geheul ertönen. Gleich darauf erschien die Sängerin ziemlich verstört und gekränkt am Fenster. ›Seien Sie gut, Kind!‹ sagte Brahms ›ich habe nur drei Töne, und wo die hinpassen, da müssen sie heraus! Ich schreibe Ihnen auch ein paar schöne, neue Lieder!‹ – Vor Tische lernte ich dann Wüllner kennen, der mir erzählte, daß ihm Brahms mehrfach meine Variationen vorgespielt habe, während er in der Partitur nachgelesen habe. Bei Tische war die Rede von Vornamen, und man fragte Wüllner, wie er mit Vornamen hieße. Ehe er noch antworten konnte, schrie Brahms: ›Franz heißt die Canaille!‹

Am andern Tage machten wir uns selbdritt auf, um den Dobratsch zu besteigen. Brahms war froh wie ein Kind, trieb die ausgelassensten Späße und neckte mich, den er immer seinen Benjamin nannte, wo er nur konnte, in liebenswürdigster Weise. Ernsthaft aber riet er mir, die Variationen vierhändig zu arrangieren, er wollte sie alsdann mit Frau Schumann Simrock vorspielen, um ihn für den Verlag zu gewinnen. Meine ukrainische Einsamkeit sollte ich verlassen und nach Wien kommen, eine Stellung könne er mir zwar nicht anbieten (er habe selber keine!), es würde sich aber schon alles nach Wunsch machen. Später empfahl mich Brahms nach Straßburg an Stockhausen, und 1883 kam ich durch seine Vermittelung als Professor an das Hochsche Konservatorium in [153] Frankfurt a. M.4 Dort sah ich Brahms öfter bei Frau Schumann, so nah aber wie in Pörtschach bin ich ihm nicht wieder gekommen«5.

Noch eklatanter ist ein anderer Fall, der sich im Dezember desselben Jahres ereignete und die Hochherzigkeit, den Edelmut und die Nächstenliebe des als Egoisten verschrieenen Mannes noch deutlicher hervortreten läßt. In seiner Eigenschaft als Mitglied der vom österreichischen Unterrichtsministerium 1863 ins Leben gerufenen Kommission für Erteilung von Künstlerstipendien an mittellose, talentvolle Künstler, war Brahms auf die Arbeiten eines Bewerbers aufmerksam geworden, welche im Laufe der Jahre die große originelle Begabung des Einsenders immer unzweideutiger offenbarten. Von den persönlichen Verhältnissen des Prager Musikanten Anton Dvořák, dem Brahms das Stipendium [154] sofort verschafft und immer wieder zugewendet hatte, wußte Brahms nichts, bis er eine gelegentliche Anwesenheit in Prag dazu benutzte, ihn aufzusuchen. Da fand er den Stipendiaten mit Familie in seiner äußerst bescheidenen Wohnung am Karlsplatz, die nur aus Zimmer und Küche bestand, erfuhr, daß er früher Bratschist beim böhmischen Interimstheater gewesen und gegenwärtig elend besoldeter Organist an der St. Adalbertskirche war, und daß er ohne das Stipendium wohl längst hätte verhungern müssen. Was dem Besucher als Hauptgegenstand der dürftigen Einrichtung ins Auge fiel, war ein Berg von Notenmanuskripten. Drei Opern, mehrere Symphonien, viele Kammermusik- und Klavierstücke, Lieder usw. waren dort aufgehäuft, ohne daß sich von den Landsleuten des Komponisten irgend jemand darum bekümmert hätte.

Brahms trieb Dvořák an, ein Heft »Mährischer Duette«, das ihm 1877 abermals den Preis verschafft hatte, und das der Komponist, wie es scheint, auf seine Kosten hatte drucken lassen, an Simrock zu schicken. Simrock nahm die »Klänge aus Mähren« in Verlag und bestellte auch, Brahms zuliebe, eine Serie »Slawischer Tänze«. Mit diesen Erstlingen, die bald kräftig einschlugen, legte Dvořák den Grund zu seinem künftigen Ruhm, und Brahms war es, der dafür sorgte, daß dieser sich möglichst rasch verbreitete, und daß Simrocks Eifer nicht erkaltete. Überall trat er für den Komponisten und dessen Werke ein, die er »seine besten Freunde« nannte, und erwirkte deren Aufnahme in die Programme namhafter Quartett- und Orchesterverbände, durch Joachim, Hans Richter, Bülow, Hellmesberger, Dessoff, Scholz, Henschel u.a. Aber damit erschöpfte sich seine liebevolle Teilnahme und Fürsorge nicht. Dvořák war ein schlechter Korrekturleser und bekam deswegen manchen Vorwurf von Simrock zu hören. Als Simrock sich auch bei Brahms darüber beklagte, mußte der Verleger fortan alle Korrekturen Dvořákscher Kompositionen durch seine Hände gehen lassen. Dvořák brauchte dann nur die letzte, fast fehlerlose Revision zu lesen. Von Dvořák interessiere ihn jede Note, sagte Brahms zu Simrock, wenn er (Brahms) die Korrekturen besorge, lerne er alles ganz genau kennen und früher als andere. »Ein seltenes Beispiel von Größe und Bescheidenheit,« fügt Oskar Nedbal, der [155] Gewährsmann, dem wir diese Mitteilungen verdanken, hinzu, »man wird in der ganzen Musikgeschichte nichts ähnliches finden: ein großer, anerkannter Meister nimmt seinem jüngeren Kollegen, aus reiner Liebe zur Sache, die mühselige Arbeit des Fehlerverbesserns ab!« – Während der Jahre, die Dvořák in Amerika lebte, machte Brahms überhaupt alle Korrekturen seiner transatlantischen Werke. Am liebsten hätte Brahms seinen persönlichen Einfluß auch auf Dvořáks künstlerische Entwicklung geltend gemacht, wie der unten mitgeteilte Brief vom März 1878 zeigt6.

Daß Dvořák die Leitung des New Yorker Konservatoriums übernahm, geschah durchaus gegen den Wunsch seines Förderers. Bevor dieser Plan auftauchte, wollte Brahms den genialen Musiker, der zugleich ein Meister des Kontrapunktes war, als Lehrer der Komposition am Wiener Konservatorium angestellt wissen, um dort wieder gut zu machen, was andere verdorben hatten, die nach Brahms' Meinung durch Beispiel und Lehre nur schädlich auf die Jugend einwirkten. Wiederholt redete er mit Dvořák darüber, der immer zögerte, ihm den Grund seiner Weigerung zu nennen. Endlich gestand er ihm, daß er die Mittel dazu nicht besäße; er [156] könnte mit seiner zahlreichen Familie allenfalls in dem billigen Prag, nicht aber in dem teuren Wien auskommen. Da sagte Brahms: »Nun, ich habe keine Kinder, ich habe für niemand mehr zu sorgen, betrachten Sie mein Vermögen als Ihr Eigentum.« Als Dvořák, der das generöse Anerbieten mit Tränen in den Augen ablehnte, nach Amerika ging, wiederholte Brahms noch eindringlicher seine frühere Proposition, weil er fürchtete, das herrliche Talent des Freundes könnte im Lande der Yankees durch übermäßige Ausbeutung ruiniert werden. – Niemand würde etwas von diesen und ähnlichen Dingen erfahren haben, die sich zwischen den Beteiligten allein abspielten, wenn sie nicht manchmal ein unverhoffter Zufall oder auch die Dankbarkeit der Überlebenden wieder zu Tage förderte, damit sie Zeugnis geben von dem Edelmut eines wahrhaft Großen7.

[157] Im letzten der drei Pörtschacher Jahre (1879) wurden die Sommerkolonien Kärntens von Klagenfurt bis Villach durch Plakate überrascht, auf denen die Namen Brahms und Dustmann neben dem einer unbekannten Konzertgeberin prangten. Die fünfzehnjährige Grazerin Marie Soldat8 wollte sich in Pörtschach auf der Violine und dem Klavier hören lassen, undDr. Adalbert Svoboda, Redakteur der »Grazer Tagespost«, der seine Ferien am Wörthersee zubrachte, hatte Brahms bewogen, einer Probe der jungen Virtuosin beizuwohnen. Mariechen und ihr Spiel gefielen ihm so gut, daß er ihr die Mitwirkung seiner Freundin Dustmann in Aussicht stellte, die er dann selbst begleiten würde, und auch bereitwillig seinen Namen für den Konzertzettel hergab. In Folge dessen hatte das Konzert einen enormen Zulauf, und die Konzertgeberin trug außer ihrem künstlerischen auch einen sehr anständigen materiellen Erfolg davon. Als sich Marie Soldat am nächsten Morgen bei Brahms bedanken wollte, war die Zukunft der Künstlerin bereits von ihm entschieden. »Sie kommen in vierzehn Tagen nach Salzburg«, sagte er, »spielen Joachim vor – ich werde auch da sein – und dann werden wir weiter sehen«. Welch ein artiges Zusammentreffen! Die, lange Zeit einzige Geigerin, die das männlich-kräftige Brahmssche Violinkonzert völlig meistern lernte, so daß sie dem Komponisten ihren klingenden Dank später in dessen eigenen Tönen abstatten konnte, wurde gerade zur selben Zeit und am selben Orte, wo sein Violinkonzert erstand, von ihm entdeckt.9

Das Pörtschacher Triennium ist einer der ertragreichsten Abschnitte im Leben des Komponisten gewesen. Mit Ausnahme der ebenfalls in diese Zeit gehörenden, aber im Februar 1878 in Wien [158] geschriebenen »Walpurgisnacht« und der drei anderen, in op. 75 enthaltenen Balladen und Romanzen, sowie der Motette »O Heiland, reiß' die Himmel auf«, die auf frühere Tage zurückgehen, sind sämtliche Werke von op. 73–79 in Pörtschach komponiert worden: die Zweite Symphonie, die Motette »Warum ist das Licht gegeben den Mühseligen?«, fünf von den acht Klavierstücken op. 76, das Violinkonzert, die G-dur-Sonate für Pianoforte und Violine, die »Zwei Rhapsodien« und »Studien« für das Pianoforte10 und die neue Folge der »Ungarischen Tänze«, Heft und IV. Eine stattliche Reihe von Werken! Die Kraft ihrer blühen den Erfindung wie die vollendete Meisterschaft und der Reichtum ihrer Formen stellen sie in die vorderste Reihe der Brahmsschen Schöpfungen. Durch die Verwandtschaft ihrer vorwaltend heiteren Stimmung und ein gewisses sie umkreisendes Fluidum unwägbarer Stoffe enger miteinander verbunden, bilden sie eine Gruppe für sich. Da wir das Licht, das ihnen bei ihrer Entstehung leuchtete, die Luft, in der sie atmeten, kennen, ist es nicht schwer, die Bedingungen ihrer Existenz nachzuweisen. »Es hat fast ein jedes Element, ja, es haben Berge und Tal eigene Melodien«, sagt Mattheson, der Landsmann Brahms', in seinem »Vollkommenen Kapellmeister«, und auch der Norweger Henrik Ibsen behauptet, den Erdboden habe großen Einfluß auf die Formen, in denen die Einbildungskraft schafft – seine eigenen Schriften sind ein überzeugender Beleg dafür. Nur eine der in dem lieblichen Pörtschach11 [159] entstandenen Kompositionen, die oben genannte Motette mit ihrer pessimistischen Frage, scheint nicht in die zum Lebensgenusse animierende Atmosphäre des Wörthersees zu passen. Aber sie gehört erst recht dazu. Gleich der uralten gotischen Kirche auf Maria-Wörth, die sich so anmutig in der ruhigen klaren Flut bespiegelt ragt sie als ein ernstes Memento mori in das lachende Leben herein, alle, die nicht betrübten Herzens sind, indirekt auffordernd, es doppelt zu genießen. Und erscheint nicht der Tod mit dem letzten, zum Adagio verlangsamten Verse des Schlußchorals, wie bei den Alten, als Zwillingsbruder des menschenfreundlichen Schlafes, um leise die Fackel umzukehren?: »Der Tod ist mir Schlaf worden«. Allerdings ist die poetisierende Anwendung des Chorals, welcher die dramatisch bewegte Motette mutatis mutandis als ideales Opernfinale abschließt, nicht stilgerecht weder im Sinne der protestantischen Liturgie, für welche Brahms gewiß nicht gearbeitet hat, noch im Geiste unterhaltender Konzert-oder Theatermusik, und Spitta mag von seinem Standpunkt aus recht gehabt haben, wenn er sich dagegen ausspricht12. Aber daß der Luthersche Choral, »als fremder Bestandteil in einem Originalwerke gebraucht, nur als Symbol der evangelischen Gemeinde gelten [160] könne«, und daß er »in der Idee des Kunstwerkes nicht begründet sei«, wie der Gelehrte schreibt, ist die zum Widerspruch reizende Behauptung eines ästhetischen Puritaners. Wir brauchen nicht einmal zu wissen, daß Brahms die Motette im Gedanken an Hermann Götz komponiert hat, als Zeuge seines hiobsmäßigen Siechtums und in innig bewegter Teilnahme an der Trauer über seinen frühen Tod13. Der arme Dulder war ihm der Mann, »dessen Weg verborgen ist«, weil Gott das nahe Ziel verhüllte, »vor ihm bedeckte«, wie man ein geschriebenes Blatt mit der Hand bedeckt, daß der Leser die Schrift nicht erkenne. Thanatos Pausanias nahte ihm, von der Barmherzigkeit Gottes gesendet, als Friedensengel, als Erlöser, und im Schlafe ging er hinüber. Deß sollen wir Zurückgebliebenen uns getrösten, uns in Gottes Willen fügen und alle in den Gesang der Gemeinde trauernder Freunde und Kunstgenossen einstimmen: »Mit Fried' und Freud' ich fahr' dahin«. Wo wir uns versammeln, ob im Konzertsaal, in der Kirche, im Theater oder im Musikzimmer unseres Hauses, kommt für den Künstler so wenig in Betracht wie für uns. Die Motette, ein Requiem im Kleinen, paßt überall und nirgend hin, erbaut sich, wie das deutsche Requiem, ihren eigenen Tempel und kann diesen in jeden andern hineinsetzen, ohne ihn zu entweihen. Seine Bedenken hatte Spitta schon früher brieflich dem Autor dargelegt: »Einstweilen habe ich die Motette mehr nur als religiöse Musik auf mich wirken lassen und als solche schön gefunden. Sie soll aber mehr sein, das beweist (?) der Schlußchoral ...«

Die beste Antwort, die Brahms dem übergewissenhaften Kritiker geben konnte, hatte er schon vorweggenommen, indem er ihm sein op. 74 widmete, und sie ist auch die einzige geblieben.14 Ob die Motette und der Choral in ihr eine Huldigung für Bach sein sollte, wie Spitta vermutet, bleibe dahingestellt; daß die Dedikation aber eine dem Bach-Biographen erwiesene hohe Auszeichnung bedeutete, ist desto gewisser. Brahms freute sich, was aus dem Manne geworden war, der ihm einst als junger Student in Göttingen Lieder vorgelegt, und dem er geraten hatte, seine musikalischen Fähigkeiten lieber wissenschaftlich zu verwerten. Er gab es ihm zu [161] verstehen, indem er ihn öffentlich daran erinnerte, was sie beide, Brahms und Spitta, dem Urvater der modernen Musik, zu verdanken hatten15. An hoher, auf Bach gegründeter, aber nicht an ihm haftengebliebener, frei entwickelter Kunst sind die beiden a capella-Motetten op. 74 kaum zu übertreffen. Von welcher Seite immer man sie betrachten mag, von jeder enthüllen sie uns ungeahnte Vorzüge, je länger wir sie ansehen. Dem vorerwähnten à la Bach gesetzten, vierstimmigen Schlußchoral der ersten steht ein Quartett nachahmender Stimmen als ideale Opernintroduktion gegenüber, deren Fugato von der öfters wiederholten philosophischen Grundfrage der Menschheit: »Warum?« in verschiedene kleine, miteinander korrespondierende Satzglieder geteilt wird; jedes repräsentiert eine charakteristische Strophe – die Bögen und Pfeiler dieser fließenden Architektur sind mit lauter tönenden Bildern belebt. Im zweiten Satze entfaltet sich der Chor zu einem sechsstimmigen Kanon16 und nimmt einen Aufschwung zur Höhe, von [162] der, ebenfalls sechsstimmig, die Seligpreisungen der Dulder Hiob und Christus wie ein schwebender Engelchor sich herabsenken – ein geistliches Drama, ein Oratorium, eine Oper im verjüngten Maßstabe, oder eine Vision, die alle Gattungen überflügelt!17 Begeistert spricht Billroth zu Hanslick über die Motette: »Nächst dem Requiem ist es wohl das Schönste, was Brahms erfunden hat. Vor allem der Text. So menschlich und so göttlich zugleich und doch konfessionslos. Im Konzertsaal kann es kaum eine große Wirkung haben. Kindliche Fragen und Greisenweisheit und Manneszweifel, alles ist darin. Denke dir das im Lateran von schönen Knaben- und Männerstimmen gesungen. Du sahst von oben herab auf Rom, auf die Campagna. Die Sonne sank. Alles wird ruhig; du suchst den Weg vom Hügel herab nach Rom. In der Laterankirche erklingt Musik; du trittst ein. Halbdunkel erfüllt den Raum, einige Kerzen am Altar. ›Warum?‹ erklingt es; der ganze Raum, der hier die Welt bedeutet, erklingt. ›Warum?‹ Die Klangwirkungen erinneren mich an Lotti, Palestrina, dann auch wieder ganz an Brahms. Gibt es eine unsinnliche Geistesschöne in der Musik dann ist sie hier zur Offenbarung gekommen. Wir sahen in Perugia erst den ganzen Perugino in seinen Fresken, daran denke, wenn du die Motette hörst. Oder denke dich ganz allein in der Sixtina, ganz eins in Gedanken mit Michelangelos Propheten und Sibyllen, ganz Mensch, Gott, Welt, Alles, Eins.« Billroth, der das Werk erst im Juli 1878 von Brahms geschickt bekam, damit er es beim Notenschreiber kopieren lasse, mochte glauben, es wäre nach der italienischen Reise entstanden, die er im April 1878 mit Brahms gemacht hatte. Brahms aber war in den alten Italienern auch vor Italien zu Hause.

Enger an Bach schließt sich op. 74 Nr. 2 an, eine Choralmotette, welche das alte Lied »O Heiland, reiß die Himmel auf« als cantus firmus zweimal im Sopran und je einmal im Tenor und Baß durchführt, während die andern Stimmen mit einzelnen Teilen der Melodie dagegen kontrapunktieren; eine figurierte[163] Coda, welche sich in mancherlei Verkürzungen, Umkehrungen und Gegenbewegungen des melodischen Stoffes ergeht, bildet die fünfte Strophe. Brahms fand das Gedicht, eine Übersetzung des mittelalterlichen, von Max Bruch mit Orgel und Orchester komponierten »Rorate coeli« (op. 29), im Winter 1863/64 auf der Wiener Hofbibliothek, und zwar in Corners großem katholischem Gesangbuch. Text und Melodie stachen ihm in die Augen, und er notierte beide. Seine Bearbeitung, welche die kontrapunktische Studie zum Kunstwerk erhob, wird nicht viel später entstanden sein. In seinem Kompositionsverzeichnisse steht ausdrücklich nur »op. 74 I« unter 1877 notiert, gleich hinter der Zweiten Symphonie, welche Brahms den ganzen Sommer über beschäftigte, nachdem er sie schon im Juni in Angriff genommen hatte.

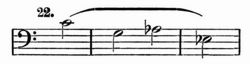

Mit der D-dur-Symphonie setzte sich Brahms auf dem Boden fest, den er mit der c-moll-Symphonie für seine Kunst erobert hatte, und die kurze Zeit, die er, im Verhältnisse zu der vieljährigen Arbeit an der früheren, brauchte, um sie zu vollenden, bezeugt, wie sicher er sich in seinem neuen Besitze fühlte. Die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, daß ihm eine Ahnung des jüngeren Werkes schon aufdämmerte, als er sich noch mit dem älteren beschäftigte; sicher ist, daß er gleichzeitig mit ihm das vierhändige Arrangement der c-moll-Symphonie ausführte. Ebenso klar leuchtet ein, daß, ohne die Antezedentien des einen die Konsequenzen des andern kaum zu ziehen gewesen wären. Nicht nur zeitlich und räumlich hebt sich das in bunten Farben schimmernde Bild derD-dur-Symphonie von dem finsteren Hintergrunde der c-moll ab, sondern auch aus seiner künstlerischen Idee heraus ist das liebliche Phänomen als eine Folgeerscheinung zu erklären, unbeschadet seiner selbständigen Unabhängigkeit, die es an sich behauptet. Der »Phantasiegegensatz«, den Spitta betont18, macht sich so deutlich bemerkbar, daß man von einer Parodie reden könnte, wenn man den Begriff in seinem ursprünglichem Sinne gebrauchen will; er hat den Gelehrten verführt, nach einer »tief verborgenen Wurzel« zu suchen, aus der beide Werke hervorgegangen sein sollen, wo höchstens an einen Absenker zu den ken ist. Jene treibende Wurzel besteht in nichts [164] anderem als in der thematischen Kunst des Komponisten und in dem aus ihr resultierenden Verhältnisse des Werkes zu seinem Grundmotive, den vier Noten:

Das Motiv wird sofort durch das mit dem Horn auf der vierten Note einsetzende, von den Holzbläsern weitergeführte Hauptthema:

kupiert und erlangt (auch als 1a) grundlegende Bedeutung, die sich über den ersten Satz hinaus bis ins Finale erstreckt. Seine Fruchtbarkeit und Fortpflanzungsfähigkeit ist ganz außerordentlich, und wenn es, wie in der bezaubernden Coda des Allegros, in seiner ursprünglichen Gestalt wieder auftritt, so wächst es zur verführerischesten Melodie der Bässe aus: das Fundament erhebt sich zur schlanken korinthischen Säule (3a), die einen Korb voll zierlicher Akanthusblätter auf dem verjüngten Schafte trägt (3 b):

[165] daraus lacht uns noch einmal das gleichfalls auf seine drei Anfangsnoten beschränkte Hauptthema (2a) entgegen, bevor es seinen zärtlichen Abschied nimmt. Beide Melodien greifen wie die Glieder einer Kette, wie verschlungene Hände in einander. Es ist, als wären sie, von demselben Fleisch und Blut, aus dem Mutterschoße eines dritten Motivs hervorgegangen, das schaurig wie aus einer fremden Welt hereinweht:

Seine Wirkung wird dadurch erhöht, daß es von den Posaunen gebracht und durch einen leisen Paukenwirbel vorbereitet wird, der eine Generalpause des übrigen Orchesters ausfüllt. Eine entfernte Ähnlichkeit mit dem Schicksalsmotiv der c-moll-Symphonie läßt sich nicht leugnen und könnte Absicht sein: der Ausblick in die helle Zukunft wird durch den Rückblick in die düstere Vergangenheit getrübt. Aber nur auf einige bange Momente. Das tragische Wetter der Nacht hat ausgetobt und grollt nur noch abziehend mit leisen Donnerschlägen aus der Ferne herüber, die rauchende Erde atmet erfrischt dem jungen Morgen entgegen, der ihr mit dem ersten Himmelskuß einen langen reinen Sommertag verheißt; unter ihren Umarmungen eröffnen sich die tausend unversieglichen Quellen des Genusses, und das glänzende, niemals ermüdende Spiel des Lebens in Wald und Flur, Haus und Hof kann von neuem beginnen, ein Werkeltag für den Banausen, ein Feiertag für den Müßiggänger, ein Schöpfungstag für den Künstler. Nach dem Verhallen der Posaunen fängt der Satz gleichsam noch einmal von vorn an. Die Geigen intonieren ein in sanften Bogen geschwungenes, von innigem Behagen beseeltes Thema:

begleitet von Violen und geteilten Violoncellen auf schaukelnden Wogen – Glück auf zur fröhlichen Fahrt! Was wir hören, ist [166] eine variierende Paraphrase des Baßmotivs 1a. Von Takt zu Takt strömt immer reicheres Tonmaterial zu. Eine aus 2a gewonnene absteigende Violinfigur (sie leitete vergrößert schon zum Paukenwirbel über!):

wird zerlegt und wechselt legato mit einem wiederum von 1a abgeleiteten stakkatierten Bläsermotiv ab:

beide führen ein elegisches fis-moll-Duett der Violoncelle und Bratschen ein (das Violoncell hat die Oberstimme):

das als das zweite Hauptthema des Satzes zu betrachten ist. Der engere Begriff des Gesangsthemas verschwindet hier, wo alles zum Gesange wird, und jedes Motivteilchen fähig und bereit scheint, eine neue Melodie zu bilden. Auf eben dieses weiche, in Terzen sich ergehende Moll-Cantando der tieferen Saiteninstrumente, dem die Violinen die mit 6 identische Begleitungsfigur:

beigesellen, hat wohl Brahms in einem schon früher19 zitierten Briefe an Dessoff angespielt, der von dem »dümmsten Kapitel der dummen Leute«, der Reminiszenzenjägerei, handelt. Dessoff sollte, schreibt[167] er, sich nicht daran stoßen, daß eine Stelle in seinem, Brahms gewidmeten Streichquartett an die zweite Symphonie erinnerte, er (Brahms) habe bei der Gelegenheit auch und viel schlimmer gestohlen. Der Verwandtschaft mit Mendelssohn (a-moll-Symphonie und Hebridenouverture) wollte und brauchte sich Brahms nicht zu schämen. Um nicht, wie sein Vorbild, ins Weichliche zu geraten, hat er der Seitengruppe ein resolut anspringendes Oktaven-Motiv:

eingefügt, das den Baß zu weitausgreifenden, festen Schritten antreibt und ihm Lust macht, der Durchführung sein Teil vorweg zu nehmen. Aber ein Fortissimo (mit Posaunen!) gebietet Halt, Bratschen, Klarinetten und Hörner schlagen den ungestümen Baß in synkopierte Fesseln, aus denen er sich mit dem melodisch und rhythmisch verschobenen, heftig nach oben drängenden Motiv 4 vergebens zu befreien trachtet:

Ihr Motiv lockte die Posaunen für einen Moment herbei. Schon vorher wurde es angekündigt und ebenso gehörig vorbereitet, wie bei seinem ersten Erscheinen; die Rösselsprünge der Violinen:

[168] sind nur eine Umbildung von 6, und dieses wieder stammt von der zu Paukenwirbel und Posaunenmotiv überleitenden Oktavenkette:

Beschwichtigend kehrt das Cantando zurück; das Baßmotiv 1 ist zu einer leichtbeschwingten flatternden Triolenfigur geworden mit welcher die Flöte gleich einer Lerche sich auf das Thema herabläßt. –– »So lebt denn wohl, Heroen!«

Der Versuch, die Thematik des Satzes bis in das feinste Geäder ihrer Gefäße zu verfolgen, muß hier aufgegeben werden. Wenn überhaupt, so könnte er nur dem aufmerksamen Partiturleser mit dem Buche in der Hand glücken. Einen solchen sei Detailstudium des Durchführungsteiles besonders empfohlen, damit er sehe, wie ökonomisch der Meister trotz seiner verschwenderischen Freigebigkeit zu Werke ging: er hat noch immer einen unbenutzten Fonds, wie den zweiten Teil des Hauptthemas 2b, in der Reserve, der ihm gute Dienste leistet, wenn er ihn auch, dank dem Reichtum seines Kombinationsvermögens, kaum anzugreifen brauchte. Ganz dem Wesen des Meisters entspricht der eifervolle Ernst, mit dem er die Wucht seiner Antithesen bis zu Entladungen von Trotz und Grimm steigert, so daß stellenweise, wenn nicht der Satz, so doch das Idyll in allen Fugen kracht. Auch Beethovens Pastoral-Symphonie verrät den Komponisten der »Eroika«, aber das Donnerwetter, das er seinen Hirten über den Hals schickt, ist ungefährlicher, als diese in den Abgrund der Seele hineinleuchtenden Blitze.

Im Repetitionsteile, der, um nicht zu ermüden, die Paraphrase des Hauptthemas (5) wegläßt und das Cantando (8) dicht an das Posaunenmotiv (4) heranrückt erfreut uns manche sinnige Variante. Das Beste aber hat Brahms sich für die breit angelegte, knapp ausgeführte Coda aufgespart: sie krönt den Satz, indem sie ihn abschließt. So oft man das Stück gehört haben mag, jedesmal wirkt der Schluß wie ein Erlebnis – wir [169] erwarten ihn, fürchten, er könne doch einmal ausbleiben, und sind dann freudig überrascht, wenn das liebliche Wunder wieder eintritt mit dem leichten Schritt seiner lächelnden Grazie, um uns in einer noch seligeren Stimmung zu entlassen, als der erste Teil uns empfing. Daß die Coda überrascht und befriedigt – beides vereinigt sich selten in höherem Maße als die Lösung eines Rätsels oder der glückliche Ausgang eines Theaterstückes, verdankt sie zum großen Teil ihrer poetischen Einführung. Das Waldhorn irrt, wie Eichendorff singt, her und hin, als habe es seine lebensfreudige Weise verloren und könne sie nicht wiederfinden, es ruft und fleht, und fleht und ruft, bis es in die schmerzlich verhallende Klage ausbricht:

Auf dem letzten D setzt der Baß mit seinem Motiv 1 ein. (Siehe Beispiel 3.) Die Violinen tun, als wollten sie das ersehnte Thema wiederbringen, beschränken sich aber auf dessen motivischen Anfang (2a), den sie in neuer melodischer Wendung und anmutiger Steigerung ausführen, die Holzbläser intonieren ihre Stakkatofigur (7), Horn und Fagott rufen dazwischen (9), das Streichquartett eilt mit nachschlagenden Pizzikato-Akkorden hinterher, Trompete und Hörner erinnern zum letztenmal an das Hauptthema – wie im Traum zieht alles vorher Erlebte, in das sinnvolle Gemälde eines inspirierten Augenblickes zusammengedrängt, an uns vorüber.

Im Allegretto grazioso des dritten Satzes, der das Scherzo in eigentümlicher Art vertritt, waltet ein anderer romantischer Geist mit derselben Anmut. Als hätte der Tondichter die Natur mit den Kinderaugen der märchenbildenden Phantasie angeschaut, führt er uns ein paar Szenen aus dem Reiche der Elementargeister vor, die er zu glücklicher Stunde im Walde oder in einer Bucht des Sees erlauschte. Er sah die Elfen und Kobolde tanzen, wo nüchterne Leute Libellen und Käfer schwirren, Sonnenlichter [170] und Nebelstreifen gaukeln sehen. Bald erscheinen die Elfen und ihre Königin, die so bedeutsam mit dem Haupte winkt, bald die Kobolde, welche mit den dicken Köpfen nicken und wackeln, auf dem Plan. Während die Elfen die Erde kaum mit den Fußspitzen berühren, stampfen die Kobolde derb den Boden. Auf Neckerei und Fopperei ist es abgesehen; die Alternative zwischen Holzbläsern und Streichern, der Wechsel von ungeradem langsamen und schnellem geraden Takt, nicht zuletzt die travestierenden Nachahmungen und rhythmischen Veränderungen des Themas sagen es uns. Zweimal muß die Melodie Gestalt und Tempo vertauschen, sie kommt zuerst als menuettartiger Ländler (quasi andantino):

dann als Galopp (presto ma non assai):

dann als prickelnder Geschwind-Walzer (presto ma non assai):

Immer aber kehrt sie, sobald die übermütigen Geister der beschleunigten Zwischensätze sich ausgetobt haben, in der Originalgestalt [171] ihres langsamen Satzes zurück, und jedesmal meldet sie sich vorher in ungeahnter eigentümlicher Weise an. Königin Grazie regiert, beginnt und endet das phantastische Spiel, und sie verabschiedet sich mit dem fast wehmütigen Gruße:

Um den heiteren Glanz der beiden Sätze recht hervortreten zu lassen und den bestrickenden Eindruck desAllegretto grazioso womöglich noch zu steigern, schob Brahms ein schwerblütiges, tiefsinnig grüblerisches Adagio dazwischen, mit dem der unvorbereitete Zuhörer sich an dieser Stelle nur widerstrebend befreundet. Von dem leicht eingänglichen, offenen Wesen des Allegros verwöhnt, erwartet er in einer ausgesprochen idyllischen Symphonie eher eine schmachtende Serenade oder flotte Barkarole als diesen aus einem harmonisch und kontrapunktisch getrübten Medium sich mühsam herausarbeitenden, mit etwas umständlicher Feierlichkeit einherschreitenden Gesang, der als ein wunderlicher Dialog zwischen Fagott und Violoncell anhebt, zu einem orgelmäßigen Fugato der Bläser übergeht, ein feingesponnenes Intermezzo des vollen Orchesters im Zwölfachteltakte durchmißt, das Hauptthema im Viervierteltakte dagegen führt und mit einem reflektierenden Selbstgespräche des Streichquartettes endet. Aber je länger wir das vielstimmige Gefüge des Satzes betrachten, je tiefer wir in die labyrinthischen Gänge seiner Tongedanken hineinhorchen, desto lebhafter fühlen wir uns interessiert, desto wärmer angesprochen, desto herzlicher gerührt und erfreut. Der Dialog zwischen Fagott und Violoncell:

[172] gibt uns den Schlüssel zu dem wunderlichen Anfange des Adagios. In ihm erkennen wir den Posaunenruf (4) wieder und erinnern uns dabei an seine Beziehungen zu dem Schicksalsmotive der c-moll-Symphonie; die Zweiunddreißigstelfigur des Fagotts hebt die Analogie noch stärker hervor. Wir wollen kaum eine vage Vermutung aussprechen mit der Frage: sollte das Adagio der zweiten Symphonie nicht ursprünglich für die erste bestimmt gewesen sein? Auch die TonartH-dur, mit der im Allegro der c-moll-Symphonie die Durchführung einsetzt, spräche dafür, und die Hypothese, das von Brahms als zu schwer, zu gewichtig befundene Adagio könnte bei der Entstehung der Pörtschacher Symphonie mitgeholfen und dem Komponisten den Gedanken sowohl der Parodie wie der anakreontischen Heroenverabschiedung nahegelegt haben, will nicht mehr als ein folgenloser Einfall sein.

Mit dem Allegro con spirito des Finales im alla breve-Takt stehen wir ein wenig fester auf dem Boden der Realität; aber auch da wird die Wirklichkeit durch den Standpunkt des Komponisten sublimiert. Offenbar empfing er die Anregung zu dem Satze von irgend einer ländlichen Festlichkeit.

Gleich das Hauptthema:

vergegenwärtigt eine fröhlich bewegte, auf und abwogende Menge, und die Fortsetzung der Melodie:

bei welcher die Fagotte mit dem Chor der Streicher gehen, gibt sich durch die Hartnäckigkeit ihrer Wiederholung als Imitation des [173] Dudelsackes zu erkennen. In ihrem ersten Abschnitt (a) enthält sie zugleich ein über die ganze Welt verbreitetes Glockenmotiv, das als solches auch in der Durchführung erscheint, freilich nicht mit dem handgreiflichen Bimbambombum der Theaterglocken à la Parsifal, sondern pp in langgezogenen leisen, vom Winde hergewehten Tönen der Tenorposaune:

bei jener geheimnisvoll wie im Sonnenglast zitternden Stelle, wo das Sempre più tranquillo dann auf einempp-Paukenwirbel zum Tempo des Hauptthemas zurückkehrt. Das sind die Glocken von Maria Wörth, und das Fest, die berühmte Feier der sommerlichen Kirchweih, welche alljährlich einmal in Stadt und Land der Umgegend eine Völkerwanderung veranlaßt. Auch das Lachen des »alten, höchst lustigen und frivolen Pfaffen«, von welchem Brahms in dem oben mitgeteilten Ischler Briefe spricht20, ist im Gewühl des Tutti zu vernehmen; sein Hahaha klingt aus densforzati der das Geistliche mit dem Allzuweltlichen, die Kirchenglocken mit dem Kuhschwof verbindenden, sonderbar harmonisierten Dudelsackmelodie deutlich heraus:

Auf einen musikalischen Bauern-Breughel, Teniers oder Ostade war es von Brahms nicht abgesehen. Sein Kirchweih-Finale reproduzierte das von Wind und Wellen vom andern Ufer herübergetragene [174] Gehörbild, und seine Phantasie malte es weiter aus. Mit den mächtigen Schwingen der triumphierenden Gesangsmelodie:

nahm er Flügel der Abendröte, die ihn hoch über das Gemeine emporhoben, bis in die Arme und an das Herz des allliebenden Vaters.

Bei wenigen Werken hatte Brahms das frohe Gefühl des sicheren Gelingens, wie bei dieser Symphonie; an keines dachte er lieber, und über keines sprach er so gern, es machte ihn, ganz gegen seine Gewohnheit, mitteilsam und förmlich redselig. An Hanslick schrieb er: »Ich bin Dir von Herzen verbunden, nun zum Dank soll's auch, wenn ich Dir etwa den Winter eine Symphonie vorspielen lasse, so heiter und lieblich klingen, daß Du glaubst, ich habe sie extra für Dich oder gar Deine junge Frau geschrieben! Das ist kein Kunststück, wirst Du sagen, Brahms ist pfiffig, der Wörther See ist ein jungfräulicher Boden, da fliegen die Melodien, daß man [sich] hüten muß, keine zu treten.« In einem, auf die Rückseite des ersten Briefblattes geschriebenen Postskriptum heißt es noch: »was hier hinten steht, wünscht aber nicht schön stilisiert in die Zeitung zu kommen«. Billroth, der ihn mit Joachim in Pörtschach besuchen wollte, aber in Berchtesgaden sitzen blieb, erhält die Neuigkeit als Antwort auf eine Frage, die er gar nicht gestellt hatte. »Ob ich etwa eine hübsche Symphonie habe,« schreibt ihm Brahms im September, noch von Pörtschach aus, »weiß ich nicht; ich muß einmal gescheite Leute fragen. Aber fromm war ich bisweilen den Sommer21, und meiner Komposition des Edward wünschte ich, daß sie mir gelungen [175] wäre.« Die »gescheiten Leute« waren Frau Schumann, Dessoff und Frank. Mit seinem Entschlusse, nach Baden-Baden zu reisen, zauderte er ziemlich lange. Denn in demselben Briefe sagt er, es ziehe ihn manches und halte ihn manches, und er wisse noch nicht, ob er nächstens nach Wien oder Baden-Baden gehe, oder in Pörtschach bleibe. Plötzlich (am 17. September) war er dann in Lichtental. Außer seinen musikalischen Freunden erwartete ihn dort eine behaglichere Existenz, die er zur Niederschrift der erst im Kopfe fertigen Symphonie nötig hatte. Am 19. September meldet Klara Schumann in einem Briefe an Levi: »An meinem Geburtstag war so ziemlich alles, wie Sie es sich gedacht, nur Brahms war nicht da, er kam vier Tage später, hatte wohl nicht vorher auf den Kalender gesehen. Brahms ist in guter Stimmung, sehr entzückt von seinem Sommeraufenthalt, und hat, im Kopfe wenigstens, eine neue Symphonie in D-dur fertig – den ersten Satz hat er aufgeschrieben – ganz elegischen![?] Charakters.« Kurz vor ihrer Abreise nach Büdesheim am 3. Oktober, kam er am Abend zu ihr nun spielte ihr den ersten Satz nebst einem Teil des letzten vor, wie sie im Tagebuch aufzeichnet. Sie fand den ersten Satz »in der Erfindung bedeutender« als das entsprechende Allegro der c-moll-Symphonie und stellte dem Werke und dessen Autor das Prognostikon: »Mit dieser Symphonie wird er auch beim Publikum durchschlagenderen Erfolg haben als mit der ersten, so sehr diese auch die Musiker hinreißt durch ihre Genialität und wunderbare Arbeit«22... Brahms begleitete die Freundin bis Oos, wie er früher Levi so oft begleitet hatte, und schrieb dann in Lichtental die Symphonie auf. Von Levi scheint er eine Nachricht erwartet zu haben, die ausblieb. Jedenfalls wollte er die Rückreise über München antreten und wäre zu einer Aussöhnung noch immer bereit gewesen. Es mag ihm schwer geworden sein, den Freund zu verlieren.

Ehe er nach Wien zurückkehrte, wohnte er in Mannheim der ersten Aufführung der von Frank vollendeten Götzschen »Franzeska von Rimini« in Gesellschaft von Max Bruch und Franz v. Holstein bei und konferierte dort mit dem Librettisten Josef Viktor Widmann. [176] Die Oper, deren Mißerfolg er vorausgesehen hatte, machte ihm doch von neuem Lust, sich auf die Bretter zu wagen, und die außerordentlich produktive Verfassung, in der er sich seit dem Frühjahr befand, trieb ihn mächtig an, seine alten Lieblingspläne wieder aufzunehmen. Hätte Widmann damals ein fertiges Buch gehabt, das den bescheidenen und doch so schwer zu befriedigenden Wünschen des Komponisten Genüge leistete23, so wäre in Pörtschach wahrscheinlich das moderne Seitenstück zur »Hochzeit des Figaro« entstanden, das wir von dem Sänger der »Liebeslieder« zu erwarten berechtigt waren.

In Baden-Baden lernte er damals den als Liederkomponist schnell zu hohem Ansehen gekommenen Adolf Jensen persönlich kennen, in dessen temperamentvollen, melodiösen Gesängen Brahms und Wagner einander manchmal die Hand reichen. Der im milden Klima Badens Genesung von schwerer Krankheit Suchende war schon vom Tode gezeichnet, als er am 28. September schrieb: »Vor acht Tagen war Brahms bei mir, der alljährlich die schönen Herbsttage hier zu genießen pflegt. Trotz seiner kolossalen Innerlichkeit ist er äußerlich so einfach, treu und bieder, daß ich mich immer ungemein wohl um ihn fühle. Er ist noch hier, und ich hoffe [177] ihn wiederzusehen.« Auch Holstein, der mit seiner Frau von einer Aufführung seines »Erben von Morley« aus Frankfurt nach Baden gekommen war, trug schon den Tod in sich, ohne daß jemand eine Ahnung davon hatte. Als Herzogenberg im Mai 1878 Brahms die traurige Mitteilung machen mußte, daß es mit ihrem Freunde zu Ende gehe (Holstein starb am 22. Mai), bat er Brahms, er möge dem hoffnungslos Erkrankten noch ein paar herzliche Zeilen schreiben. Brahms erwiderte, er versuche vergebens, an ihn oder an die Frau einige Worte zu richten. Er, in einem solchen Falle, verlange sie vom besten Freunde nicht zu lesen, und wisse er gleich, daß sie für ein Frauenherz Bedürfnis seien, so bitte er doch den Empfänger des Briefes einstweilen, der Dolmetsch seiner Teilnahme und der Überbringer seiner Grüße zu sein. Ergänzt wird diese leicht zu Mißverständnissen Anlaß gebende Äußerung durch das Kondolenzschreiben, das Brahms an Frau v. Holstein richtete: »Heute morgen kamen mir die letzten Verse Ihres seligen Mannes zu – wie wunderbar wohl haben sie mir getan! Ost schon hatte ich die Feder angesetzt, Ihnen zu schreiben, Ihnen mit wenig Worten zu sagen, wie sehr und herzlichst teilnahmevoll meine Gedanken bei Ihnen sind. Es war mir nicht möglich, meine Empfindungen waren zu bitter, wenn ich an das Leiden und Abscheiden eines Mannes dachte, der so alles und jedes besaß, was das Leben wünschens- und behaltenswert machen kann. – Wunderbar wohl taten mir die schönen Worte und Gedanken nun, sie umschwebten mich den Tag wie ein schöner sanfter Schlußakkord. – Ich kann und mag nichts mehr sagen – es ist doch immer zu viel und zu wenig, was drängt, ausgesprochen zu werden.«

Klara Schumanns Voraussage ging auf das Schönste in Erfüllung. Zuerst in Wien, wo die zweite Symphonie am 30. Dezember 1877 von den »Philharmonikern« aufgeführt wurde. Brahms spielte sie vorher, wie er es fortan mit allen größeren Werken zu tun pflegte, mit Ignaz Brüll in Friedrich Ehrbars Klaviersalon einem kleinen Zirkel näherer Freunde vor. Der hochbegabte, zartbesaitete Komponist des »Goldenen Kreuzes«, dem ein tiefer Schatz von Geist und Gemüt aus den träumerisch sinnenden stillen Augen leuchtete, war nicht nur, was jedermann bekannt [178] ist, ein großer Pianist, sondern auch der gewandteste Partiturenleser und Vom-Blattspieler, wie dies eben nur ein so sein durchgebildeter, genialer Musiker sein kann. Mit ihm zu musizieren war, wie Brahms sagte, ein »rechtschaffenes Pläsier«, dem Ensemble der beiden Meister zuzuhören aber ein einziger Genuß. C. F. Pohl, der den Orchesterproben beiwohnte, gab den freiwilligen Berichterstatter ab und referierte an Simrock in folgenden Bulletins:

»Von Brahms' neuer Symphonie war Montag die erste (Korrektur-) Probe, heute ist die zweite. Das Werk ist herrlich und wird raschen Eingang finden. Der dritte Satz hat sein Dacapo schon in der Tasche.« (27. 12. 77.)

»Donnerstag war zweite Probe, gestern Generalprobe. Richter gab sich große Mühe beim Einstudieren und wird auch heute dirigieren. Es ist ein prachtvolles Werk, das Brahms der Welt schenkt und zudem so recht zugänglich. Jeder Satz ist Gold, und alle vier zusammen bilden in sich ein notwendiges Ganzes. Leben und Kraft sprudelt überall, dabei Gemütstiefe und Lieblichkeit. Das kann man nur auf dem Lande, mitten in der Natur komponieren. Den Erfolg bei der Aufführung, die in einer halben Stunde stattfindet, werde ich in wenig Worten hier nachfügen.« (30. 12. 77.)

»Vorüber! Musterhafte Ausführung, wärmste Aufnahme. 3. Satz (Allegretto) da capo, wiederholte Hervorrufe. Zeitdauer der Sätze: 19, 11, 5, 8 Minuten. Nur Adagio nicht dem tiefen Gehalt entsprechend gewürdigt, es bleibt aber doch der musikalisch wertvollste Satz.

Brahms reist heute Abend nach Leipzig. Ankunft 12 und gleich in die Probe.«

Der Bericht kennzeichnet seinen Schreiber, den Haydn-Biographen und langjährigen Archivarius der »Gesellschaft der Musikfreunde«, mit dem Brahms täglich im »Roten Igel« zu Mittag speiste. Pohl war ein Muster von selbstloser Güte und Herzenseinfalt, dabei die Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ordnungsliebe in eigener Person und Brahms mit Leib und Seele ergeben. Dieser sah das bescheidene, geräuschlose Männchen sehr gern. Der große Kopf, auf dem eine blonde, über der Stirn zu einer [179] Schnecke gedrehte Perücke saß, das pfirsichfarbene ernst-freundliche Gesicht, aus dem ein paar vergißmeinnichtblaue Augen milde und wohlwollend in die Welt blickten, harmonierte mit der ruhigen, wohlüberlegten Mezza voce-Rede des rosigen schmalen Mundes, der nie ein böses oder auch nur ungeschicktes Wort sagte24.

[180] Das Wiener Publikum gab dem Gefühle der Freude darüber, daß Brahms nach »dem Pathos faustischer Seelenkämpfe« sich der »frühlingsblühenden Erde wieder zuwandte« – der Dolmetsch dieses Gefühles ist Hanslick – den lautesten und herzlichsten Ausdruck. Es applaudierte und rief Brahms nach jedem Satze lange unermüdlich – aber Brahms, der unter dem jungen Volk auf der Galerie zugehört hatte, zeigte sich nicht. Hanslick erteilte ihm deswegen eine öffentliche Rüge und lobte Hans Richter, der die Symphonie »mit einer liebevollen Ausdauer studiert und in einer Vollendung zu Gehör gebracht, die ihm zur höchsten Ehre gereichen«.25

In Leipzig wiederholten sich bei der ersten Aufführung der D-dur-Symphonie, die Brahms am 10. Januar 1878 im Gewandhause dirigierte, die Szenen des Vorjahres, der Beifall war weder stürmischer noch herzlicher, die Aufführung bei weitem schlechter26.[181] An Henschels Stelle sang Frau Kölle-Murjahn, die Primadonna von Karlsruhe, Lieder von Brahms, darunter »Minnelied« und »Des Liebsten Schwur« aus der neu erschienenen Sammlung. Im Neujahrskonzert des Gewandhauses war Brahms als Pianist mit seinem d-moll-Konzert aufgetreten und an derselben Stelle, wo er seine erste öffentliche Niederlage mit demselben Jugendwerke erlitten hatte, nun auch förmlich in persona rehabilitiert worden. Wiederum war er Gast bei Herzogenbergs. Mit der schönen Hausfrau hatte er sich brieflich auf einen freundschaftlichen Ton scherzhafter Neckerei gestellt, ihr geschrieben, sein neues Werk sei keine »Symphonie«, sondern bloß eine »Sinfonie«, und er brauche sie ihr nicht erst vorzuspielen: »Sie brauchen sich nur hinzusetzen, abwechselnd die Füßchen auf beiden Pedalen, und den f-moll-Akkord eine gute Zeitlang anzuschlagen, abwechselnd unten und oben, ff und pp – dann kriegen Sie allmählich das deutlichste Bild von der ›neuen‹.« Dann hielt er diese Mystifikation möglichst lange aufrecht, sagte, in Wien spielten die Musiker seine Sinfonie mit Flor um den Arm, weil's gar so lamentabel klinge, sie werde auch mit Trauerrand gedruckt, und freute sich dann über die angenehme Enttäuschung. Frau Elisabet nahm dafür Revanche, indem sie dem Verblüfften den ersten Satz der Symphonie aus dem Gedächtnisse vorspielte, nachdem sie das Werk in der Generalprobe und im Konzert, also im ganzen zweimal! gehört hatte. Sie schrieb den Satz sogar nach der dritten Audition in Dresden (6. März) nieder und suchte Brahms mit der Erklärung zu reizen, sie wolle ihm nie Langweile ersparen, ihre Arbeit anzusehen, die Frau Schumann »einen ganz anständigen Klavierauszug« nannte. Aber ihr »schlimmer« Freund war schon auf dem Wege nach – Italien. Später dachte er nicht mehr an dieses erstaunliche Produkt [182] eminenter Auffassungsgabe, treu ergebener Liebe und erstaunlichen, ihm gewidmeten Fleißes, Elisabet aber konnte ihn seines rücksichtslosen Benehmens wegen nicht schon wieder auszanken, was sie eben erst mit zweifelhaftem Erfolge in einer prächtigen geharnischten Trutzepistel getan hatte27.

Für die Mittel zu seiner ersten italienischen Reise mußte die praktische Verwertung seiner beiden Symphonien sorgen. Er dirigierte die erste (»auf vielfachen Wunsch wiederholte«) am 18. Januar 1878 im großen Saale des Hamburger Konvent-Gartens, dem ehemals Wörmerschen Konzertsaal28, und vier Tage später dieselbe als Novität angekündigte erste bei Freund Reinthaler in Bremen. Dort wiederholte er auch sein »Schicksalslied«. In demselben Konzert sang Frau Joachim die von ihrem Gatten komponierte Marfa-Szene aus »Schillers Demetrius« und drei Lieder von Brahms (»Alte Liebe«, »Des Liebsten Schwur«, »Mädchenfluch«). Von Bremen ging die symphonistische Tournée nach Holland weiter. Am 26. Januar kam die c-moll-Symphonie im »Collegium musicum Ultrajectinum« (Utrecht) zur Aufführung, das den schönen, verpflichtenden Wahlspruch führt: »Amat alta silentia Musa« (Die Muse liebt tiefes Schweigen), sie war als »Eerste uitvoering onder leiding van den Componist« angekündigt. Die Anwesenheit des Meisters verschaffte den Utrechtern das Vergnügen, die vollständige Serie seiner »Neuen Liebeslieder« von ihm und Th. L. van der Wurff begleitet zu hören. Die D-dur-Symphonie folgte am 4. Februar im Philharmonischen Konzert der »Maatschappij« zu Amsterdam nach und wurde ebendort am 8. in »Felix Meritis«von demselben Orchester wiederholt unter Mitwirkung von Cornelie Meysenheim aus München,29 Mary Krebs aus Dresden und »den Heer Johs. Brahms uit Weennen, die welwillend op zich genomen heeft om zijne tweede Sinfonie te dirigeeren.« Zwischen beiden Aufführungen der mit Jubel aufgenommenen Novität gab es am [183] 6. Februar noch eine dritte im »Concert Diligentia« im Haag. »Reizend war es«, schreibt Frau Engelmann-Brandes an Klara Schumann, »Verhulst zu beobachten und im Verkehr mit Brahms zu sehen. Bei der ersten Probe der D-dur soll er ja wie ein Kind geweint haben; und in Felix meritis, wo wir zur Probe und Aufführung waren, lief er in seiner Glückseligkeit während der Symphonie auf eine fremde Dame zu, drückte ihr die Hände mit den Worten: ›Vergessen Sie doch nie das Glück, diese Musik zu hören‹! Man sah ihm aber auch an, wie lieb er Brahms hat; eine Braut konnte nicht inniger und zärtlicher sein, als Verhulst es mit ihm war, und in seinen Worten war er immer so warm und sich selbst vergessend, daß man merkte, wie gern er sich vor solchem Meister demütigte und beugte«30.

Ein Amsterdamer Korrespondent des »Musikalischen Wochenblattes« glaubte in seinem Berichte bemerken zu müssen, daß Brahms die ihm aufs Dirigentenpult gehängten Lorbeerkränze herunternahm und im Orchester zurückließ. Er liebte dieses durch den schlechten Gebrauch entwertete »Gemüse des Ruhmes« nur im Naturzustande und sollte nun endlich zum ersten Male an Ort und Stelle in dem ersehnten Schatten eines Lorbeerbaumes ruhen. Billroth hatte den Säumigen, ewig Unentschlossenen glücklich so weit gebracht, daß er den Termin der Abreise auf den 8. April ansetzte. Es habe ihm unsägliche Freude gemacht, schreibt er an Frau Schumann, Brahms in Italien »einzuführen«. Goldmark, der zu den letzten Proben seiner »Königin von Saba« nach Rom mußte (die Oper kam wegen Erkrankung der ersten Sängerin erst im folgenden Jahre heraus), war gleichfalls mit von der Partie, trennte sich aber dann von den Freunden, die auf Billroths Betreiben gleich nach Neapel und Sizilien weiterreisten. Brahms hätte gern darauf verzichtet, »den richtigen Begriff von Italien zu erhalten«, den ihm Billroth beibringen wollte. »Ich wäre mit Rom zufrieden«, schreibt er seufzend an Frank. »Auf dem Rückwege wollen wir uns dies, und was es sonst noch geben soll, gründlich flüchtig besehen«. Vermutlich war diese vom Zaune gebrochene, überstürzte Reise mehr eine Strapaze als ein Vergnügen, [184] jedenfalls eine der stärksten Geduldproben für ihn. Denn Brahms, der Unterordnung und Nachgiebigkeit nicht kannte, wenn er der leidende Teil sein sollte, würde lieber selbst Billroth in Italien »eingeführt« als von der Überlegenheit des erfahrenen Praktikers Nutzen gezogen haben. Er hatte sich seit Jahren so gründlich auf Venedig, Florenz und Rom vorbereitet, wie es das Studium der einschlägigen Kunst-, Geschichts- und Reisehandbücher nur ermöglichte31, und fühlte sich in seiner mühsam erworbenen Wissenschaft gedrückt, in seiner Freiheit beeinträchtigt, da er sich nach den Wünschen eines anderen richten sollte, mochten diese zehnmal auf sein eigenes Wohl abzielen.

Auch hätte er sich gern einmal ein paar Rasttage stillen Alleinseins gegönnt. Denn die Spaziergänge auf klassischem Boden regten ihn mächtig auf und an; sie hätten ihn produktiv gemacht, wenn er es nicht schon vor seiner Abreise gewesen wäre. Eines seiner drei uns erhaltenen Liederbücher, ein Oktavheft mit einer Menge von eingetragenen, zur Komposition vorgemerkten Texten – es reicht von op. 69 bis op. 105 – war sein Vademecum. [185] Zwischen zwei deutschen Volksliedern steht ein »Verzweiflung« betiteltes, sehr eigentümliches Gedicht Felix Schumanns darin, welches lautet:

»Den Becher des Elends, den übervollen,

Hielt ich zum Himmel empor und flehte:

Nur einen Tropfen träufle der Wonne,

Nur einen Tropfen träufle der Seligkeit,

Gieße herab in den Kelch, den bittern!

Da fiel, sternschnuppenartig zu schaun,

Ein Tropfen herab, Erfüllung verheißend

All den Wünschen, die ich gehegt.

Doch wehe, der Becher lief über, mit ihm

Rann nieder der Tropfen des himmlischen Taus.

O armes, betrogenes Menschenherz!«

Darunter schrieb Brahms: »Palermo 77.« Der junge Dichter hatte ihm die Verse mit anderen neuen Erzeugnissen seines poetischen Geistes persönlich vorgelegt. Er war eines Lungenleidens wegen mit Unterbrechung seiner Geschichts- und Sprachstudien im Oktober 1877 von Zürich nach Sizilien gereist und hielt sich in Palermo auf. Das Wiedersehen mit seinem Patenkinde muß Brahms tief erschüttert haben. Billroth, der den hoffnungslos Erkrankten untersuchte, schrieb der besorgten Mutter ein paar tröstliche Worte, die keineswegs so hoffnungsvoll gemeint waren, wie sie klangen. Möglich, daß Brahms die Melodie zu den freien Rhythmen bald einfiel, als er diese aufschrieb, und daß das Gedicht seiner augenblicklichen Stimmung entsprach – komponiert hat er es nicht.

Billroth merkte im schwärmerischen Eifer seiner Mission wahrscheinlich gar nicht, welchen Zwang sein Freund sich manchmal auferlegte, um nicht ausfällig zu werden oder den Wohlmeinenden mit Undank zu kränken. »Bei der zweiten Reise war es schon anders, da machte ich den Cicerone – die erste war nur ein Präludium«, renommierte Brahms in späteren Jahren. Zu Goldmark, auf den der Moses von Michelangelo in San Pietro in Vincoli den tiefsten Eindruck gemacht hatte, sagte Brahms: »Ach was, da komme ich jeden Tag hin, gehen Sie nur erst einmal in den Braccio Nuovo (ein Flügel des Vatikans, der außer anderen herrlichen Antiken die Augustus-Statue und den Apoxyomenos enthält), da würden Sie anders reden!« Sein Widerspruchsgeist [186] mußte sich Luft machen, dazu der Ärger, daß er für Rom so wenig Zeit hatte. Goldmark war dreiundzwanzig Tage in den Sammlungen des Vatikans gewesen. In Rom trafen sie auch Nottebohm, der sich bald zum Kenner der kleinen Trattorien und Spelunken, wo man den besten Wein bekam, aufgeschwungen hatte.

Eine köstliche Geschichte von Brahms aus der Zeit seines ersten römischen Aufenthalts, ein Gegenstück zu Widmanns küssender Padovanerin, im »Croce di Malta«32, erzählt H. Wichmann in dem Buche »Alte Typen im neuen Rom«: Auf einer Reise durch Italien suchten mich zwei Jugendbekannte, jetzt hochberühmte Männer, auf, Billroth und Brahms. Sie hatten bei einem armen, kranken, unbedeutenden Genossen, mit welchem sie vor langen Jahren frohe Stunden verlebten, nicht vorübergehen wollen. Beim einstweiligen Abschied nach dem ersten Zusammentreffen wurde für den folgenden Tag ein Frühstück alla romana verabredet. Die »Mora« [Wichmanns Köchin] war die richtige Person, ein solches in charakteristischer Weise aufzutischen. Rümpfte sie gleich bei Preisung nordischer Gerichte die Nase, ja, überlief sie sogar ein Schauder, wenn von Sauerkraut und Pökelfleisch die Rede war, so verstand sie um so bessermaccheroni con pomi d'oro, ein ausgesuchtes fritto, einen agnello-Braten mit carciofi und als »Dolce« gnocchi zuzubereiten. Solche Gerichte wurden denn auch als Leckerbissen für den deutschen Gaumen aus gesucht, und beide Gäste versicherten mir, als wir in fröhlicher Unterhaltung an dem mit zwei Korbflaschen, in der einen weißer »Frascati«, in der andern roter »Velletri«, besetzten Tische gemütlich plauderten, daß italischer Trank und italische Speise doch gar nicht zu verachten seien. »Das ist der Wein, den Horaz getrunken«, rief der Chirurg, das Glas schwingend, in gehobener Stimmung aus, während der Musiker in seiner bekannten liebenswürdigen Jovialität als angehender Hagestolz zu überlegen anfing, ob er sich und der Menschheit nicht eigentlich schulde, eine »Donna« wie die »Mora«, die zu einem guten Trunk einen so schmackhaften Imbiß zu zaubern verstand, als Ehehälfte mit nach Deutschland zu führen. »Das Mädel [187] müßte man heiraten«, behauptete er. – Viel gab's zu scherzen und viel zu lachen. Und als zuletzt noch ein Glas Sizilianer vom Besten darauf gesetzt wurde, und die Köpfe etwas warm waren, erklärte ich der »Mora« als Vermittler, ein großer deutscher Künstler begehre sie zur Gattin; er sei noch dazu Musiker, und Musik liebe sie doch vor allem, denn sie singe ja den lieben langen Tag ohne Unterlaß. Welche Antwort erhielt der Fragende auf dies Anerbieten? Sie war einfach klassisch. Mit energisch abwehrender Gebärde sprach die »Mora« emphatisch »Sono Romana« – und sich hier unterbrechend, maß sie Brahms und mich vom Kopfe bis zur Zehe – »nata al Ponte rotto, dove sta il tempio di Vesta, non sposerò mai un barbaro!«

Auf der Rückreise von Rom hielten sich die Freunde noch in Florenz und Venedig auf, so daß Brahms, dem Lehrplan seines Präzeptors gemäß, der unterwegs auch noch mehrere Male der leidenden Menschheit mit Samariterdiensten beisprang und auf dem Schiffe zwischen Messina und Reggio eine Donna von einem kräftigen Weltbürger glücklich entband, mit dem gehörigen Begriffe von Italien die Grenze passierte. Wenn seine Freunde in Österreich und Deutschland etwa sich auf interessante Reisebriefe von ihm verspitzt hatten, so wurden sie arg enttäuscht. Das Beste, was über diese erste italienische Reise von Brahms überhaupt gesagt werden kann, hat nicht er, sondern Frau v. Herzogenberg ausgesprochen mit den Worten: »Ich kann Sie mir gar nicht als Reisenden vorstellen, d.h. als Genießenden, – Ihre gewöhnliche Verfassung ist, genossen zu werden, und nun werden Sie plötzlich von einem ›Leidenden‹ zu einem ganz Tätigen. Wie mag es Ihnen schmecken, und wie begierig mögen Sie all die Schönheit in sich saugen, an der nicht zu naschen Sie bisher die seltene Weisheit hatten!« Auf eine schriftliche Bestätigung dieser ihrer Ansicht wartete Frau Elisabet umsonst. Simrock mußte sich mit der Versicherung begnügen, es seien zauberhafte Tage gewesen; Brahms gab ihm dazu die ironische Erlaubnis, er könne seine italienischen Reisebriefe drucken. An Arthur Faber schrieb er am 9. Mai von Pörtschach:

»Ich bin so menschenfreundlich, Dir nichts von Italien zu erzählen, auch Dir die gedruckte Reisebeschreibung seinerzeit nicht [188] zu schicken, aber erzählen will ich, daß ich hier in ›Pörtschach am See‹ ausstieg mit der Absicht, den nächsten Tag nach Wien zu fahren. Der erste Tag war so schön, daß ich den zweiten durchaus bleiben mußte – der zweite aber so schön, daß ich fürs erste weiter bleibe.

In Italien haben wir den Frühling zum Sommer werden sehen, und hier lebt er noch in den ersten Kindertagen. Es ist entzückend.

Nach Wien aber möchte ich doch jedenfalls gern bald kommen, und ich denke das erste Regenwetter wahrzunehmen, um mein Rundreisebillett auszunutzen! Sollte also Frau Bertha etwa eine besondere Mehlspeise für einen besonderen Tag herrichten, so bitte ich mir etwas aufzubewahren.

Ohne Bitten komme ich nun nicht, wenngleich ich meinen Flügel fürs erste nicht gebrauche.

Aber einiges andre hätte ich gern und möchte dich bitten, einen kleinen Koffer bei mir dazu zu benutzen – aber nicht meinem Fräulein das Packen allein zu überlassen, sonst kommt dummes Zeug mit!

Vor allem wünschte ich einen zusammengebundenen Haufen Notenpapier (teils beschrieben, teils leer). Ich denke, er liegt schon in dem kleinen Koffer! Sonst aber in der dritten Schublade der Kommode im dritten Zimmer ....«

Auch seine italienischen Reisehandbücher ließ er sich aus Wien kommen, um die Reise in Gedanken noch einmal zu machen und in Ruhe nachzugenießen.

Am Vorabende seines Geburtstages, den die Muse selten vorübergehen ließ, ohne ihren Liebling zu bedenken, überraschte sie ihn mit den Themen zu einem neuen Klavierkonzert. Aber auch dieses ihm vom Himmel gefallene kostbare Geschenk wollte sich Brahms erst verdienen. Er ließ die Skizzen zu seinemB-dur-Konzert, in dem sich der »zum Sommer werdende« Frühling Italiens spiegelte, bald wieder liegen. Schon hatte es ihm der »noch in den ersten Kindertagen lebende« Pörtschacher Frühling angetan, und er sang ihm sein wehmütig sehnsuchtsvolles Preislied in der G-dur-Violinsonate op. 78. Eine in der Nähe Pörtschachs befindliche Seebucht wird ihrer vielen Wasserlilien [189] wegen gern von der Jugend besucht und geplündert33. Ihr Anblick mag Brahms an die eigene Kinderzeit erinnert haben: wie der Knabe vor Sehnsucht nach dem Besitz einer solchen Wunderblume brannte, die ihren weißen schimmernden Blütenleib mit fraulicher Anmut kühl und schlank zwischen dem grünen Blättergebreite der Schlingpflanzen aus der dunklen Flut erhebt. »Ich sah als Knabe Blumen blühn – ich weiß nicht mehr, was war es doch?« Und das fromme »Kindergrauen«, das ihn wieder befiel, als er die Hand nach einer solchen Blume ausstreckte, wird ihm dann mit den Liedern des »Heimwehs« die Melodie seines Regenliedes ins Gedächtnis gerufen haben. Sie sehnte sich nach freierer Bewegung und klopfte mit ihrem Motiv  . noch einmal bei ihm an, bittend, daß er sie aus seinem Liedergarten in ihr eigentliches flutendes Element zurückversetzen möge, dem sie als Tochter der Instrumentalmusik angehört. In der Tat ist die schwebende Rhythmik des ersten Satzes im Verein mit den unbestimmten Harmonien wohl geeignet, Bilder und Vorstellungen, wie die eben mitgeteilten, hervorzurufen. Der Satz gestattet nicht nur, sondern erfordert geradezu eine Freiheit des Vortrages, die alles Ähnliche überbietet. Und diese Emanzipation der Melodie von ihren ständigen Begleitern (Harmonie und Rhythmus) ist nur möglich, wenn jeder der beiden Vortragenden als genauer Kenner des Werkes, neben seiner Stimme auch die Partitur im Kopfe hat, so daß der Eindruck der Improvisation, von dem das Wohl und Wehe der Sonate abhängt, ohne irgendwelche Störung erreicht werden kann. Platens sinniges Ghasel:

. noch einmal bei ihm an, bittend, daß er sie aus seinem Liedergarten in ihr eigentliches flutendes Element zurückversetzen möge, dem sie als Tochter der Instrumentalmusik angehört. In der Tat ist die schwebende Rhythmik des ersten Satzes im Verein mit den unbestimmten Harmonien wohl geeignet, Bilder und Vorstellungen, wie die eben mitgeteilten, hervorzurufen. Der Satz gestattet nicht nur, sondern erfordert geradezu eine Freiheit des Vortrages, die alles Ähnliche überbietet. Und diese Emanzipation der Melodie von ihren ständigen Begleitern (Harmonie und Rhythmus) ist nur möglich, wenn jeder der beiden Vortragenden als genauer Kenner des Werkes, neben seiner Stimme auch die Partitur im Kopfe hat, so daß der Eindruck der Improvisation, von dem das Wohl und Wehe der Sonate abhängt, ohne irgendwelche Störung erreicht werden kann. Platens sinniges Ghasel:

»Im Wasser wogt die Lilie, die blanke, hin und her,

Doch irrst du, Freund, sobald du sagst, sie schwanke hin und her;

Es wurzelt ja so fest ihr Fuß im tiefsten Meeresgrund,

Ihr Haupt nur wiegt ein lieblicher Gedanke hin und her«

könnte dem Werk als Motto und zugleich als Hinweis für den Vortrag dienen.

Die G-dur-Sonate war nicht die erste Violinsonate die [190] Brahms komponierte. Eine solche befand sich, wie wir wissen, schon auf dem Verzeichnisse von Kompositionen, die Schumann 1853 Härtels zum Druck empfohlen hatte. Nach einer Mitteilung Gustav Jenners war die »erste« Violinsonate sogar bereits die vierte; die vorangehenden wurden, weil sie der Kritik des Komponisten nicht genügten, unterdrückt34. Ihrem Range nach ist sie die erste geblieben. So kunstvoll und reich an eigentümlichen Schönheiten ihre beiden Nachfolgerinnen op. 100 und 108 sind, und so sehr uns jede von ihnen besonders lieb ist und gefällt, mit dem linden Zauber der Pörtschacher kann sich keine der beiden Thuner Sonaten vergleichen. Der Wert des Werkes wird hier selbstverständlich nur nach seiner Stimmung bemessen; denn die hohe Meisterschaft des Komponisten unterliegt bei keiner der drei Sonaten einem Zweifel. Jene Stimmung aber, durchaus originell und einzig musikalisch, wie sie ist, scheint uns so eindringlich niemals wieder ausgesprochen worden zu sein. Dieses doppelte Lenzlied, das die Vergangenheit mit der Gegenwart wieder zum Blühen bringt und dabei an die Hinfälligkeit der Zeiten mahnt, einer schwarz verhängten, einzig gewissen Zukunft gegenüber – unterscheidet sich, eben in seiner Stimmung, sehr merklich von Beethovens Violinsonate op. 96, mit der das op. 78 von Brahms mancherlei gemein hat. Nicht bloß die Tonarten der ersten Sätze – bei Beethoven steht das Adagio ebenfalls inEs – stimmen überein, sondern auch gewisse Melismen und Manieren sind unverkennbar mit einander verwandt. Auch Beethoven hat eine Frühlingssonate in G-dur komponiert, wenigstens bezeichnet sie die Stimme des Volkes als solche, aber ihr Inhalt ist nicht so persönlich und verläuft im Finale völlig im Allgemeinen eines humoristisch variierten populären Tanzliedes. Brahms wahrt die thematische Einheit in allen Sätzen, das Grundmotiv des Werkes kündigt das Regenlied im ersten Takt an:

[191] und es tröpfelt noch in den ausklingenden Takten des sich ganz zuletzt von g-moll wieder nach Dur wendenden Finales nach. Von einer lieblichen Totenfeier kehrt der Schlußsatz ins Leben zurück, und der doppelgriffige Es-dur-Gesang des Adagios, mit welchem die Geige Abschied nimmt von einer holden, im Mittelteile des zweiten Satzes konduktartig vorübergeführten Blumenleiche, erklingt dort als Traum der Erinnerung – »Wie Schneewittchen im Sarg von Glas liegt die schöne Vergangenheit mir im Herzen gebettet« (Geibel)35. Im Schritte des Trauermarsches:

erkennen wir das Tropf- und Klopfmotiv. Im Mai empfing Brahms die Botschaft vom Tone Franz v. Holsteins, den er zum erstenmal 1854 als Schüler des Leipziger Konservatoriums, zum letztenmal als glücklichen Gatten in seinem vornehmen und behaglichen Künstlerheim in der Salomonstraße (nach den diesjährigen Gewandhauskonzerten) gesehen hatte; dazu kam die Gewißheit von der nahe bevorstehenden Auflösung seines Patenkindes Felix Schumann36. Vielleicht hat er dem Freunde und dem Sohne den Freundin dieses in die zarten Farben eines Frühlingsmärchens getauchte musikalische Liebesopfer dargebracht. Er pflegte seine Teilnahme am liebsten für sich in Tönen auszusprechen37.

[192] In demselben Mai komponierte Brahms noch das dritte Felix Schumannsche Lied »Versunken« (op. 86, Nr. 5), die beiden Heineschen Gedichte »Sommerabend« und »Mondenschein« (op. 85, Nr. 1 und 2), »Todessehnen« von Schenkendorf, »Therese« von Keller (op. 86, Nr. 6 und 1), »Mädchenlied« von Kapper und »In Waldeseinsamkeit« von Lemcke (op. 85, Nr. 3 und 6). Sein Notizbuch spricht noch von drei bereits im März komponierten Geibelschen »Frühlingsliedern«. Nur eines von ihnen (»Mit geheimnisvollen Düften«) wurde später als Nr. 5 in op. 85 veröffentlicht. Im Juni folgten die Klavierstücke in cis-moll, h-moll, A-dur, a-moll, C-dur, As-dur undB-dur, also alle in den beiden Heften von op. 76 enthaltenen, bis auf Nr. 1,3 und 4 des ersten Heftes. Diese drei sind älteren Datums. Von Nr. 1 wissen wir es genau, von den andern läßt es sich vermuten. »Große Freude«, schreibt Klara Schumann im Juli 1877 an Brahms, »habe ich an einem Stück in fis-moll ›Unruhig bewegt‹, welches Du mir am 12. September 1871 schicktest. Es ist furchtbar schwer, ebenso wundervoll, so innig und schwermütig, daß mir beim Spielen immer ganz wonnig und wehmütig ums Herz wird. So hab denn auch dafür noch mal Dank ...«