VIII.

[401] Am 2. Oktober 1883 reiste Brahms von Wiesbaden nach Wien. Er wurde hier mit Ungeduld erwartet; denn die Kunde von seiner neuen Symphonie war ihm vorangeeilt, und die Philharmoniker wollten sich die Ehre der ersten Aufführung nicht entgehen lassen. Ehe es dazu kam, hatte Brahms noch ein für ihn wichtiges Geschäft zu erledigen. Sein Lehrer, Eduard Marxsen in Hamburg, feierte am 19. November 1883 sein 50jähriges Künstlerjubiläum. Vor einem halben Jahrhundert war das op. 1 des als glücklicher Komponist von Wien nach Altona zurückgekehrten Meisters erschienen, aber zu hohen Opuszahlen hat es der fleißige Variationenkomponist in der Öffentlichkeit nicht gebracht. Sein berühmter Schüler wußte, daß es Marxsen die größte Freude sein würde, wenn er noch etwas von sich gedruckt sähe. Auf ein Werk von Hundert Variationen, das er im Pult liegen hatte, bis Brahms es sich von ihm ausbat, bildete er sich viel ein – »und kann es ja auch«, fügt Brahms in dem Briefe an Simrock bei, in welchem er ihm die Hundert Variationen zum Verlag anbietet, weil er sich entschlossen hat, diese Hekatombe für seine Rechnung auf dem Altar der Pietät gegen den verehrten Lehrer zu opfern. Dieser wollte ihm testamentarisch seine sämtlichen Manuskripte vermachen, bis Brahms ihn, wie er schreibt, bewog, dieses Legat der Hamburger Stadtbibliothek zuzuwenden.1

Brahms hatte Ursache gehabt, mit den Wienern zu schmollen. Andere taten dies für ihn; aber sie handelten weder in seinem [401] Sinne noch in seinem Interesse, als sie aussprengten, er werde seinen Aufenthalt dauernd nach Deutschland verlegen. Denn, wenn er auch gelegentlich äußerte, es wäre für einen Deutschen in Wien kaum mehr auszuhalten, so fühlte er sich doch mit der Stadt und ihren Einwohnern viel zu innig verwachsen, um ernsthaft an einen Domizilwechsel zu denken. Er bekam damals anonyme Zuschriften aus verschiedenen Orten Deutschlands, die ihm in schmeichelhaften Ausdrücken zuredeten, Wien zu verlassen. Scharfsinnig, wie er war, vermutete er, gewiß nicht unrichtig, die Quelle der aus dem Reiche fließenden Karten und Briefe in – Wien.2

Was hier seinen Unmut erregte, war nicht die deutschfeindliche Politik der Regierung allein, mit der, wie bei allen Gelegenheiten, wo im Trüben gefischt wird, Umtriebe der Pfaffen Hand in Hand gingen; auch die musikalischen Zustände der Kaiserstadt behagten ihm nicht. Die Musik wurde mit der Politik vermengt, und Dunkelmänner aus verschiedenen Parteilagern hatten die Hände dabei im Spiele. Seit Wagners »Parsifal« galt der Autor des »Bühnen-Weihfest spieles« vielen als eine Art von bekehrtem »Tannhäuser«, der vielleicht zuletzt noch reuig aus dem Venusberge in den Schoß der alleinseligmachenden [402] Kirche zurückgekehrt wäre. Leider habe er nicht mehr Zeit gehabt, die Blüten und Früchte des frisch ergrünten dürren Steckens abzuwarten und die mystischen Gnadenwirkungen der von seinem Theater der Kirche abgeborgten Wunder wieder an der gehörigen Stelle zu erproben. Jedenfalls übte, nach der Meinung scheinheiliger Demagogen, seine den Geist knebelnde, die Sinne entfesselnde Kunst einen zweckdienlicheren Einfluß auf gläubige Gemüter aus als die Musik des Freidenkers und Häretikers, der die Person des Mittlers aus dem Text seiner deutschen Totenmesse eliminiert hatte. Nach Wagners Tode gewannen gerade seine späteren Offenbarungen ein ganz besonderes, schier kanonisches Ansehen, und sein jüngster in den »Bayreuther Blättern« gegen Brahms gerichteter schmählicher Ausfall3 wurde von fanatisierten Anhängern zum letztwilligen Vermächtnisse des Meisters gestempelt, als welches zu vollstrecken eine höchst verdienstliche und ersprießliche Tat sein sollte.

Neben dem negativen (gedruckten) existierte aber noch ein positives (mündlich überliefertes) Testamentskodizill des Dichterkomponisten, und beide ließen sich auf das schönste miteinander vereinigen. Zu Anton Bruckner, der ihm eine seiner Symphonien gewidmet hatte, hat Wagner einmal en passant gesagt: »Ja, ja, lieber Bruckner, Ihre Symphonien müssen aufgeführt werden!« Diese Äußerung war schwerlich so ernst gemeint, wie sie genommen wurde. Denn Wagner, der bekanntlich der Symphonie nach Beethoven ihre Existenzberechtigung rundweg absprach, pflegte sich um die zeitgenössische Produktion nur insoweit zu bekümmern, als er sie der allgemeinen Verachtung und Lächerlichkeit preisgab. Er hat auch keinen Finger gerührt, um dem armen Dorfschullehrerssohn aus Ansfelden in Oberösterreich, der zu seiner Fahne schwor und seine Manieren nachahmte, irgendwie aufzuhelfen. Es genügte in diesem Falle, zum Handkuß gekommen zu sein: auf die fanatisierten Anhänger Wagners wirkte jedes Zufalls-, Schmäh- und Scherzwort ihres Herrn und Meisters wie ein Armeebefehl. In Wien erfüllte man überdies neben dem Pietätsakt noch eine lange verabsäumte patriotische Pflicht, wenn man den [403] zuerst von dankbaren Schülern aufs Tapet gebrachten Kultus des ehemaligen Stiftlers von St. Florian förderte. Den Wagnervereinen aber, die ja mit Bayreuth ihr ideales Ziel erreicht hatten, winkte ein neues, vielversprechendes Agitationsobjekt. Die Konstellation konnte also keine günstigere sein, um Anton Bruckner zum Gegenkaiser der Symphonie auszurufen und den in Acht und Bann getanen Brahms von seiner angemaßten Höhe herabzustürzen.

Der ärgerliche Vorgang wiederholte sich dann in analoger Weise bei dem unglücklichen Hugo Wolf, dessen zur Blüte drängendes Talent halb in der Knospe stecken blieb. Auch er wurde, und zwar von denselben Leuten, nachdem er sich über seine »Gesinnung« hinlänglich ausgewiesen hatte, gegen Brahms, den Lyriker, auf den Schild erhoben und unter korybantischem Lärm als Triumphator herumgetragen. Dieselben Redensarten, mit denen die »Partei« einst »ihren« Robert Franz als den Lyriker der Zeit aus denselben Beweggründen ausgerufen hatte, wurden wieder laut. Die ursprüngliche Begabung der beiden, mit Winden und Hebeln hinaufgeschnellten Größen leugnen zu wollen, wäre eine Ungerechtigkeit, um nicht zu sagen, eine Dummheit. Unter anderen Voraussetzungen, bei einer gesunden, natürlichen und folgerichtigen Entwicklung ihrer musikalischen Fähigkeiten würden sie der Nachwelt gewiß Wertvolleres hinterlassen haben als neben wenigem Guten die Menge ihrer meist problematischen Kunstprodukte, und die Beschämung wäre ihnen erspart geblieben, daß sie ihre lärmenden Erfolge hauptsächtlich dem Künstler zu verdanken hatten, den sie bekämpfen wollten oder sollten.

Die gegen Brahms zum Heerbann aufgebotenen Truppen erhielten Verstärkung von den Ultras verschiedener rückschrittlicher, religiöser, politischer und gesellschaftlicher Kongregationen. Wagners mythologisch beglaubigtes Germanentum hatte auf den Römling und dessen Symphonien abgefärbt, und die akademische Jugend erhitzte oder ergötzte sich, je nach der Kouleur, an den zerknirschten Bußübungen und verzückten Visionen seiner Adagios und den Schulmeisterwitzen seiner Scherzi. Sie konnten den feierlichen Wotan im Bischofsornat den Speer mit dem Krummstab vertauschen und durch Weihrauchgewölk, vielleicht gar durch [404] den Qualm von Scheiterhaufen, in deren Waberlohe mißliebige Ketzer schmorten, nach Walhall schreiten sehen. Jungsiegfried mußte die Philister anrempeln, Kegel schieben, schuhplatteln und sich am Vergessenheitstrank des Heurigen berauschen, während Freia in der Gestalt einer Pfarrersköchin den seligen Göttern Geselchtes mit Knödeln auftrug, die Walküren Te Deum laudamus, die Rheintöchter Pax vobiscum sangen, und die Choralisten von Zeit zu Zeit Tusch bliesen. Und wenn sie in solchen Vorstellungen schwelgten, wurde ihnen so wohl dabei, daß sie am liebsten alles niedergeschlagen hätten, was ihnen nicht zu Gesicht stand. Studenten, Akademiker und Konservatoristen, die von der Bedeutung eines Künstlers wie Brahms keine Ahnung hatten, schlossen einen agitationslustigen Bund von Radaubrüdern und suchten vom dichtgedrängten Stehparterre der Musikvereinssäle aus das Publikum aufzureizen und zu terrorisieren. Sie empfingen ihreordre de bataille und wurden von den im Saale verteilten Rädelsführern als Konterclaque geschickt dirigiert. Die schlechteren Elemente der Öffentlichkeit, die Vergnügen an der »Hetz« fanden, ließen die tumultuarischen Demonstranten mit behaglichem Schmunzeln gewähren, wenn sie nicht gar mit der »munteren Jugend« gemeinschaftliche Sache machten, und es kam bei Premieren von Bruckner und Brahms mehr als einmal zu widerwärtigen Skandalszenen und turbulenten Renkontres zwischen sonst friedliebenden und ruhig denkenden Zuhörern.

Bruckner selbst schien von der zweideutigen Rolle des Justamentsymphonikers, in die er hineingedrängt worden war, nichts zu merken, sondern nahm den lächerlichen Kultus, der mit seiner Person getrieben wurde, als Geschenk von oben unter Gebärden und Zeichen hilfloser Überraschung und in Ehrfurcht ersterbender Devotion entgegen. Seine ostensibel zur Schau getragene fromme Musikanteneinfalt war mit einer starken Dosis von Bauernschlauheit gemischt. Er stereotypierte die ihm angeborene Unbeholfenheit, als er sah, daß er Effekt mit ihr machte, stand immer parat, um in Pumphosen und weiter Bluse, aus der ein treuherzig blaues, baumwollenes Sacktuch herauszipfelte (dem Negligé seiner Unsterblichkeit) vor der eleganten Zuhörerschaft zu erscheinen, erschöpfte sich in närrischen Komplimenten, warf [405] Kußhändchen ins Orchester und Parterre und würde coram publico dem lieben Gott und der heiligen Jungfrau auf Knien für seinen Triumph über den bösen Brahms gedankt haben, wenn es nicht gar zu unschicklich gewesen wäre.4

Um diese Erfolge hat Brahms seinen Gegner wahrhaftig nicht beneidet; vielmehr gönnte er sie ihm als Trost für das ihm unersetzlich scheinende Opfer einer hoffnungsvollen, im Dienste der Kirche verlorenen Jugend. Daß sein schroff ablehnendes Verhalten gegen die Brucknersche Musik nicht auf eigensüchtige Beweggründe zurückzuführen ist, werden die Leser dieses Werkes auch ohne ausdrückliche Versicherung glauben. Wir brauchen uns ja nur daran zu erinnern, wie bereitwillig Brahms jungen hoffnungsvollen oder armen Musikern immer zu Hilfe eilte, brauchen uns nur zu vergegenwärtigen, in wie beispiellos hochherziger Weise er Anton Dvořák, der ihm ein weit gefährlicherer Nebenbuhler scheinen mußte als Bruckner, zu fördern suchte, um [406] von der Lauterkeit seiner Gesinnung überzeugt zu sein. Was ihn in innerster Seele beunruhigte und schmerzte, war der Gedanke an die Zukunft, zunächst der Wiener Schule – Bruckner war Lehrer der Theorie und des Kontrapunkts am Wiener Konservatorium – die Sorge um die neue Generation von Talenten, die, wie er überzeugt war, von einem solchen aus der Art geschlagenen Pädagogen in allerlei Torheiten bestärkt, verkehrt oder unzureichend unterrichtet und durch das Beispiel, das er ihnen als Praktiker gab, noch mehr verwirrt, noch weiter in die Irre geleitet werden mußten. So schreibt Brahms am 4. Dezember 1884 gelegentlich der Preisbewerbung um das Staatsstipendium an Hanslick: »Dann habe ich, wie gewöhnlich, einen tiefgehenden Ärger gehabt über die Sachen, die aus unserem Konservatorium hervorkommen. Es ist doch schändlich und unverantwortlich, daß da alle Jahr die paar talentierten Leute so gründlich und unheilbar ruiniert werden!« – Mag sein, daß Brahms den nachteiligen Einfluß Bruckners überschätzte, seine musikalische Potenz aber zu gering bewertete. Für ihn war Bruckner gar kein Musiker, ihm lag er »jenseits der Musik«, und er verdachte es denen schwer, die sich Freunde nannten und doch durch Aufführungen Brucknerscher Symphonien den Geschmack und das Urteil der Menge trübten, ja vergifteten. Nicht die Person, die Sache nahm er ernst, selbstverständlich unter der Voraussetzung, daß er und seine Kunst deren Gerechtigkeit vertraten. Davon durfte er ohne allzu stark betontes Selbstgefühl überzeugt sein – mit einem bescheidenen Aufblick zu den klassischen Häuptern, welche sich als die sicheren Leitsterne seiner Jugend bewährt hatten!

Als Bruckners »Siebente Symphonie« am 30. Dezember 1884 von Artur Nikisch im Leipziger Gewandhause aufgeführt wurde, berichtete Elisabet v. Herzogenberg, wie aufgeregt sie und ihr Mann gewesen seien über den Bruckner, der ihnen mit Gewalt aufgenötigt werden sollte, und wie sie sich gegen den Impfzwang gesträubt hätten. »Wir mußten uns«, fährt die Brahms-Korrespondentin fort, »bittre Stichelreden gefallen lassen und Insinuationen darüber, daß wir nicht fähig seien, die Kraft herauszuwittern, wo sie in unvollkommenem Gewande in die Erscheinung trete, und ein Talent zu erkennen, das, wenn auch nicht zur vollsten [407] Entwicklung gelangt, doch vorhanden und berechtigt sei, sympathische Anerkennung zu fordern. Nicht die fertigen Resultate in der Kunst seien das Interessanteste, sondern die hinter dem Kunstwerk verborgene treibende Kraft, einerlei, ob es ihr ganz oder unvollkommen geglückt, sich zum Ausdruck zu bringen. Das hört sich theoretisch sehr schön an, aber praktisch handelt es sich immer wieder um die Wertschätzung eben dieser treibenden Kraft, und wenn die keine sehr hohe ist, so kann man doch nicht anders als sich ablehnend verhalten und das Odium des Philisters, der die Schönheit nur erkennt, wenn sie gerade seine Farben trägt, gelassen auf sich nehmen.« Sie bittet Brahms ernstlich, ihr mit einem Worte seine Meinung zu bekennen, und er antwortet ihr: »Ich begreife: Sie haben die Symphonie von Bruckner einmal an sich vorübertosen lassen, und wenn Ihnen nun davon geredet wird, so trauen Sie Ihrem Gedächtnis und Ihrer Auffassung nicht. Sie dürfen dies jedoch; in Ihrem wunderbar hübschen Brief steht alles klar und deutlich, was sich sagen läßt – oder was man selbst gesagt und so schön gesagt haben möchte ...«5

[408] Noch eine schriftliche Äußerung von Brahms über Bruckner ist uns erhalten.

Nachdem Brahms seine e-moll-Symphonie vollendet hatte, [409] bat ihn Wüllner als Dirigent der Kölner Gürzenich-Konzerte, das Werk bei ihm aufzuführen. Darauf erwiderte Brahms mürrisch, all diese ersten Aufführungen und die ganze moderne Jagd auf Novitäten interessierten ihn gar wenig. Wisse er doch kaum einen Freund, dem er sich mitteilen möge, und dessen Ansicht er zu hören verlange. Es gelte ja vor allem die Novität, und ob sie beiläufig so hoch stehe wie heute etwa Bruckner. – Ohne Zweifel hatte er sich darüber geärgert, daß Wüllner, den er als Menschen wie als Musiker von Bildung und Geschmack verehrte, eine Brucknersche Symphonie auf sein Programm setzen konnte. Wüllner wußte ihm mit vortrefflichen Gegengründen zu dienen, und Brahms mochte sein Unrecht zwar einsehen, wollte es aber nicht einbekennen. Er bat Wüllner, nicht mehr aus seinen Briefen herauszulesen, als darin stehe, kam aber mit keinem Wort auf Bruckner zurück. Bei seiner Unlust zum Schreiben, sagt er, müsse er sich hüten, von etwas Besonderem anzufangen, es fehle ihm die Geduld, auszureden. Seinen Sachen gegenüber sei er ängstlich und mißtrauisch, und er sei es vielleicht ungerechterweise z. B. Wüllner oder Joachim gegenüber, wenn er fürchte, sie dächten als Konzertunternehmer vor allem an die Novität. Die Erklärung Wüllners, er würde es keinem andern als Brahms verzeihen, diesen und Bruckner in einem Atem zu nennen, was ihn aber nicht verhindere, Bruckners E-dur-Symphonie aufzuführen, die immer noch interessanter sei als eine neue Symphonie von Gernsheim, Cowen oder Scharwenka, hatte ihn entwaffnet und besänftigt.

Weniger empfindlich berührten Brahms die direkten, maßlos heftigen Angriffe Hugo Wolfs, denen er in den Jahren 1885–88 ausgesetzt war, und von denen gleich hier gesprochen werden soll. Im Jahre 1881 oder 1882 kam unangemeldet ein junger Mann zu Brahms und ging ihn um sein Urteil über ein Heft Lieder an, das er mitgebracht hatte. Die Art, wie der Unbekannte sich in der Karlsgasse einführte, erweckte bei Brahms kein günstiges Vorurteil für ihn. Brahms saß gerade vor dem Flügel, als er ein verdächtiges Geräusch an seiner Glastür hörte. Zugleich sah er den Schatten eines Menschen auf der Gardine, der sich, wie es schien, am Türschlosse zu schaffen machte. Brahms erhob sich endlich und öffnete. Er hatte Mühe, seinen seltsamen Besucher [410] ins Zimmer hereinzubekommen, weil dieser von der Klinke nicht fortzubringen war, die er immer wieder küßte.

»An den Kompositionen, die er mir brachte,« so erzählte Brahms, »war nicht viel. Ich ging alles genau mit ihm durch und machte ihn auf manches aufmerksam. Einiges Talent war ja vorhanden, aber er nahm die Sache gar zu leicht. Ich sagte ihm dann ganz ernsthaft, woran es ihm fehlte, empfahl ihm kontrapunktische Studien und wies ihn an Nottebohm. Da hatte er genug und kam nicht wieder. Nun speit er Gift und Galle.«6 Dieser bedenkliche Brahms-Freund, der sich dann in den wütendsten Brahms-Gegner umwandelte, war Hugo Wolf, »der Begründer und bedeutendste bisherige Vertreter des neudeutschen Liedes« (nach E. O. Nodnagel), der »Neuentdecker Eduard Mörikes«, der »Pfadfinder im deutschen Dichterwald«, der »Vollender Schuberts« und wie die Ruhmestitel sonst lauten mögen, die ihm von den Bewunderern seiner an Herzenstönen armen, mit Witz appretierten Verstandeslyrik beigelegt wurden. Ehe Wolf als Komponist in die Öffentlichkeit trat, erregte er als Musikreferent des, »Wiener Salonblattes«, eines illustrierten österreichisch-ungarischen Adelsorgans, mit bissigen Opern- und Konzertkritiken Aufsehen, und fand nicht nur bei den oben erwähnten Testamentsvollstreckern Wagners, sondern auch bei der Aristokratie, die sich mit der Brahmsschen Musik wenig befreunden konnte, aufmunternden Beifall.7 Brahms war einer der dankbarsten Leser dieser, nach Wolfs Tode (1903) noch einmal im »Salonblatt« publizierten Aufsätze, welche die für Wolf betriebene Propaganda kräftig unterstützten. [411] Er kaufte sich das Blatt regelmäßig und las die ihn betreffenden Stellen überall zur großen Heiterkeit oder Entrüstung seiner Zuhörer vor.8

Bei der Premiere der F-dur-Symphonie, die am 2. Dezember 1883 in den Wiener Philharmonischen Konzerten stattfand, wagte die im Stehparterre des Musikvereinssaales postierte Truppe der Wagner-Brucknerschen ecclesia militans den ersten öffentlichen Vorstoß gegen Brahms. Ihr Zischen wartete nach jedem Satz immer das Verhallen des Beifalls ab, um dann demonstrativ loszubrechen. Aber das Publikum fühlte sich von dem herrlichen Werke so innig angesprochen, daß nicht nur die Opposition im Applaus erstickt wurde, sondern die Huldigungen für den Komponisten einen in Wien kaum zuvor dagewesenen Grad von Enthusiasmus erreichten, so daß Brahms einen seiner größten Triumphe erlebte. Er hatte sich vor der Aufführung gefürchtet, weil er das Orchester trotz der vier Proben, die Hans Richter abhielt, nicht genügend vorbereitet fand, und an Bülow nach Meiningen geschrieben, er werde es ihm glauben, wenn er sage, daß er bei [412] den Proben in Wien das Forum Romanum (die Theaterdekoration, die in Meiningen bei den Proben als Konzertsaal diente) entbehrt habe, und daß es ihm nicht behaglich werden wollte, bis schließlich das Publikum ein gar so vergnügtes »Ja« sagte. Nach der Generalprobe noch erwiderte er gereizt dem Bratschisten Rudolf Zöllner, als dieser sich beim Hinausgehen erkundigte, ob der Meister zufrieden mit ihnen gewesen sei: »Die Philharmoniker spielen meine Sachen ungern, die Aufführungen sind schlecht.« Zöllner vertröstete ihn auf das Konzert. Er kannte seine Leute und den Dirigenten besser, der sich niemals glänzender bewährte, als wenn er bei schwankender Entscheidung alle Kräfte anspannen mußte. Ein opulentes Festmahl, dem u.a. Billroth, Simrock, Goldmark, Dvořák, Brüll, Hellmesberger, Richter, Hanslick (auch Frau Fritsch-Estrangin aus Marseille) beiwohnten, vereinigte die Freunde bei Arthur Faber, und der Hausherr konnte in der allgemeinen frohen Laune bald das ernste Renkontre vergessen, das er mit einem der im Konzertsaal hinter ihm sitzenden Anstifter des mißglückten Skandals gehabt hatte. Das unvermeidlich scheinende Duell wurde dann von den Zeugen glücklicherweise verhindert. Wie tragikomisch wäre es gewesen, wenn das Werk des Friedens, die Feier des Einklanges von Natur und Schicksal, der Versöhnung von Welt und Leben ein blutiges Opfer von seinen Zuhörern gefordert hätte! – In demselben Philharmonischen Konzert spielte Franz Ondriček ein neues Violinkonzert von Dvořák. Brahms begleitete den Komponisten dann nach Budapest, wo Dvořák am 5. Dezember ein neues Orchesterwerk von sich aufführte.

Wer immer sich eingehender mit derF-dur-Symphonie beschäftigte, hat der Versuchung, ihr einen besonderen poetischen Inhalt, ein Programm, unterzulegen, nicht ausweichen können. Wir wiederholen, um Mißverständnissen vorzubeugen, auf früher Gesagtes zurückweisend, daß wir nur Gegner poetisierender Musik sind, die uns ein Programm aufzwingen will, im Gegensatz zur poetischen, die uns eines ablockt. Es kommt nicht sowohl darauf an, was der Komponist sich bei einem rein (absolut) musikalischen Werke »gedacht« hat (meist wohl sehr wenig!), als vielmehr auf die Empfindungen und Vorstellungen, die sein Werk in den Zuhörern erregt. Vieldeutigkeit bei logisch-thematischer Einheitlichkeit [413] gilt uns für das Zeichen des größeren Phantasiereichtums, der sich in keiner abstrakten Begriffsoperation erschöpft. Den geheimnisvollen Intentionen des Komponisten aber wird am ersten gerecht werden und am nächsten kommen, wer sich in den Kreis seiner Ideen einlebt und die äußeren und inneren Verhältnisse kennt oder durchschaut, unter denen sein Werk entstanden ist. Ja, der rechte Interpret kann sogar den Komponisten über die unbewußten Empfindungen aufklären, die ihn zur Zeit der Konzeption und Ausarbeitung seines Planes bewegten. Brahms ließ sich Dichtungen in Vers und Prosa, die seine Kompositionen hervorriefen, sehr gern gefallen, wie mit vielen Beispielen erhärtet werden kann, und war besonders vergnügt, wenn man seine mehr oder weniger deutlichen Absichten erraten hatte. Was ist Klingers »Brahms-Phantasie« anders als der außerordentlich geglückte Versuch, mit den Mitteln des Malers denselben Gefühlsinhalt darzustellen, den der Musiker seinen Kompositionen gegeben hat!?

Joachim wurde beim Finale der Symphonie ein bestimmtes poetisches Bild nicht los: Hero und Leander! »Ungewollt«, sagt er, »kommt mir, beim Gedanken an das zweite Thema in C-dur, der kühne Schwimmer, gehoben die Brust von den Wellen und der mächtigen Leidenschaft, vors Auge, rüstig, heldenhaft ausholend, zum Ziel, zum Ziel, trotz der Elemente, und immer wieder anstürmend! Armer Sterblicher –– aber wie schön und versöhnend die Apotheose, der Erlösung im Untergange!« Klara Schumann nannte die F-dur-Symphonie eine Wald-Idylle, sah im ersten Satze den Glanz des erwachten Tages, wie die Sonnenstrahlen durch die Bäume glitzern, alles lebendig wird, alles Heiterkeit atmet. »Im zweiten belauschte ich die Betenden um die kleine Waldkapelle, das Rinnen der Bächlein, Spielen der Käfer und Mücken – das ist ein Schwärmen und Flüstern um einen herum, daß man sich ganz wie eingesponnen fühlt in all die Wonnen der Natur« usw. Frau v. Herzogenberg stimmt in denselben Ton ein und bleibt im Bilde der verehrten Freundin, wenn sie ihr antwortet, sie wisse nun alle lieben Wege und Stege in der herrlichen Symphonie, die von Klara hineingesetzten roten Ausrufungszeichen seien auch schon ihre unsichtbaren Weiser gewesen, so daß sie schon immer von weitem paßte und dachte, ob sie ihr da auch entgegenkommt, die liebe Frau [414] – beim herrlichen Es-dur im ersten Satz z. B. – und wie sie um die Ecke biege, und der Sonnenglanz all der einzigen Stellen durchs herrliche Dickicht und lauschiges Dunkel ihr entgegenleuchte, erkenne sie sie auch schon und laufe ihr entgegen und falle ihr recht keck und freudig um den Hals ... Hanslick träumt beim Finale von einem Elementarereignis: »Die unheimliche Schwüle des Anfangs entladet sich in einem prachtvollen Gewitter, das uns erhebt und erfrischt ... die hochgehenden Meereswogen besänftigen sich zu einem geheimnisvollen Flüstern ... seltsam, rätselhaft klingt das Ganze aus, in wunderbarer Schönheit.« Billroth begnügt sich, diejenigen bedauernd, welche sich nicht glück lich in dem Genuß eines solchen Kunstwerkes fühlen, mit der sein- und tiefsinnigen ästhetischen Bemerkung: »Die Unmusikalischen entbehren doch enorm viel, ich kann mir gar nicht vorstellen, was den Genuß des inneren Klingens und Singens ersetzen könnte. Man kann sich ein Bild, eine Statue, eine Landschaft wohl vor dem inneren Auge erscheinen lassen, doch der ruhende Zustand dieser Bilder kann für mich nie den Reiz haben, wie Bewegungen von Tonformen mit ihren Verschlingungen in-, über- und hintereinander, der rascheren und langsameren Bewegung in rhythmischer Gliederung. Hierin liegt eine Verwandtschaft mit dem Denken und Dichten und den Empfindungsbewegungen aller Art, welche uns bei der bildenden Kunst viel weniger zum Bewußtsein kommt ...«

Ergreifend ist zu lesen, wie Ernst Rudorff auf die Bekanntschaft mit der Symphonie reagiert, mit den an Brahms gerichteten einfachen Worten: »Die ›Sinfonie‹ gehört für meine Empfindung zu den wenigen, höchsten Werken, die den Menschen ohne Gnade hinnehmen, ihn mit dem ersten Takt zu sich heran zwingen, um ihn mit dem letzten Takt nicht los zu lassen, sondern weiter zu verfolgen und fühlen zu machen, daß sie von ihm Besitz genommen haben auf alle Zeit. Man vergißt auch die Bewunderung, die ja sonst eine schöne Sache ist, und läßt sich einfach tragen auf herrlichen Wogen.«9 Ob nun »Des Meeres und der Liebe Wellen« oder ein neues »Letztes freies Waldlied der Romantik«, ob Germania- oder Faust-Symphonie, das Werk gefiel immer [415] und überall, wo es von seinem glücklichen Erzeuger aufgeführt wurde Berlin kam diesmal bald hinter Wien, und zwar gleich doppelt und dreifach. Brahms hatte Wüllner, der 1883–84 die Konzerte des dortigen Philharmonischen Orchesters leitete, schon im Sommer versprochen, die Novität bei ihm herauszubringen,10 damit aber Joachim sich nicht übergangen wähnte, auch diesem das Recht der Aufführung eingeräumt. Nun wollte jeder von beiden das Prae haben, und Joachim erklärte sich sogar bereit, unter Brahms dessen Violinkonzert zu spielen, wenn dieser seine Symphonie am 4. Januar dirigieren wolle. Brahms brachte, wie er dem immer noch gekränkten und empfindlichen Freunde antwortete, Wüllner das Opfer, die Einladung Joachims nicht anzunehmen, überließ ihm die Leitung des Werkes für das Akademiekonzert vom. 4. Januar und kam erst zu Wüllners erstem Abonnementkonzert nach Berlin, das vierzehn Tage später stattfand, um sein d-moll-Konzert zu spielen und die Symphonie zu dirigieren. Von der Anwesenheit des berühmten Gastes zogen auch Professor von Brenner und das »Philharmonische Orchester« Vorteil. Tags darauf, am 29. Januar, schwang Brahms den Taktstock in einem ihrer populären Symphoniekonzerte, in welchem das Rauchen ausnahmsweise nicht gestattet war, und führte den Berliner Bierphilistern außer derF-dur-Symphonie noch seine beiden Ouvertüren vor. Im Nachrichtenteile der das Programm enthaltenden Vergnügungszeitung hieß es: »Das heutige Symphoniekonzert des Philharmonischen Orchesters dürfte sich zu einem geradezu sensationellen dadurch gestalten, daß der größte Komponist der Jetztzeit, Johannes Brahms, aus Anerkennung und Wertschätzung für das Orchester drei seiner bedeutendsten Werke persönlich leiten wird. Wir verfehlen nicht, auf diesen seltenen Kunstgenuß besonders aufmerksam zu machen, und ist es nicht hoch genug anzuerkennen, daß ein Künstler wie Brahms seine Werke persönlich den großen Schichten der Bevölkerung vorführt und gleichzeitig ein künstlerisches Unternehmen in würdigster Weise unterstützt.«

Inzwischen hatte Brahms noch einer Ehren- und Anstandspflicht genügt und den Wiesbadener Freunden im dortigen Kurhauskonzert am 18. Januar die süße Frucht des rheinischen Sommers [416] aufgetischt. Sie sollten doch wissen, wie der letzte Jahrgang geraten und bekommen war! Aus einem am 27. November an Rudolf von Beckerath gerichteten Briefe geht hervor, daß er damit lange hinterm Berge hielt, denn er schreibt, er habe die Symphonie seinen Freunden in Wien mit Brüll öfter auf zwei Klavieren vorgespielt, und jedesmal wäre es ihm leid gewesen, »daß Bescheidenheit oder was sonst« ihn so zurückhaltend sein ließ, er hätte sie ja in Wiesbaden bei Beckeraths auch spielen können. Als er die von Berlin abgegangenen Orchesterstimmen anmeldet, bittet er scherzend, sie angemessen aufzubewahren, »also im Keller, nächst dem besten Jahrgang. Alle Tage ein mit dem besten Rheinwein angefeuchtetes Tuch darum geschlagen – und was sich sonst für so trockene Ware tun läßt!« Er spielte, von dem auf sechzig Mann verstärkten Kurorchester, von Louis Lüstner kräftig unterstützt, sein B-dur-Konzert – für Wiesbaden gleichfalls Novität – und griff dann sofort zum Taktstock, um die Symphonie zu dirigieren. Am 21. Januar musizierte er in der dritten Hauptversammlung des »Vereins der Künstler und Kunstfreunde«, der ihm zu Ehren einen Brahms-Abend gab, mit den Herren Weber, Knotte und Hertel (g-moll-Quartett undC-dur-Trio), begleitete Hermine Spies zu einer Reihe seiner Lieder und führte mit dem Personal des Hoftheaters die Gesänge für drei- und vierstimmigen Frauenchor, Harfe und Hörner auf. Auf Anregung der Prinzessin Marie von Ardeck-Hanau fand den Tag darauf eine Matinee im Kurhause zum Besten der Wiesbadener Kapelle statt, bei welcher Brahms Symphonie und Konzert wiederholte. Hans v. Bülow war unter den Zuhörern. Aber ein dunkler Schatten fiel über den Glanz der Wiesbadener Tage. In demselben Saale, in welchem die Musik des Freundes erklang, war kurz vorher während eines Konzertes Louis Ehlert vom Schlage getroffen worden, und der unvermutete Todesfall des allgemein verehrten Mannes verdarb dem Konzertierenden und anderen die Freude. Zur Generalprobe und Aufführung der Symphonie kam Klara Schumann von Frankfurt herüber.

Am 30. Januar reiste Brahms von Berlin nach Meiningen. Bülow, der sich von seinem schweren Nervenchok wieder erholt hatte und nicht mehr »den eingebildeten Gesunden« zu spielen brauchte, – er war im Januar wieder mit der Kapelle auf Reisen [417] gegangen und hatte u.a. in Kassel mit der zur Wiederholung begehrten »Akademischen Ouvertüre« »orkanartigen Jubel« erregt – war bei der F-dur-Symphonie dem Verlangen des Meininger Auditoriums zuvorgekommen. Auf dem Konzertprogramm vom 3. Februar 1884 prangte das Werk zweimal. Zu lesen stand: »Johannes Brahms: zum ersten Male: Dritte Sinfonie,F-dur (1883), unter persönlicher Leitung des Meisters.« Darunter: »Ludwig van Beethoven: Große Quartettfuge, B-dur, op. 133 (1825), ausgeführt vom gesamten Streichorchester«, und dann wieder: »Johannes Brahms: zum zweiten Male: Dritte Sinfonie.« Eine echt Bülowsche, schon früher einmal bei Beethovens Neunter Symphonie gebrauchte drakonische Maßregel, das Verständnis für ein neues Werk zu erzwingen, aber, wie der Erfolg bewies, von vortrefflicher Wirkung! Die Symphonie gefiel den Zuhörern beim zweiten Male noch mehr als beim ersten, und der von ihren Schönheiten begeisterte Herzog heftete beim Abschied das Großkreuz seines Hausordens, das sonst nur den Ministern verliehen wird, auf die Brust seines Gastes. In Leipzig dirigierte Brahms am 17. Februar die Symphonie im Gewandhause. Hinterher sang Hermine Spies Schuberts »Memnon« und »Geheimes« (in der Orchesterinstrumentation von Brahms) und mehrere Lieder des gefeierten Komponisten (darunter »Feldeinsamkeit«). »Von allen Brahmsschen Werken«, referiert der Berichterstatter des »Musikalischen Wochenblattes«, »die bis jetzt im Gewandhaus aufgeführt wurden, hat kaum eines einen gleich tiefgreifenden Sukzeß gehabt, wie dieses neueste; kaum ist aber auch eins noch gleich exquisit durch unser Orchester zu Gehör gebracht worden wie diese Symphonie! Die Bedeutung des Werkes und die Anwesenheit des Komponisten befeuerten die Kapelle zu einer Meistertat.« Den Tag vorher hatte Brahms die neue Quartettvereinigung Adolf Brodskys mit seiner Violinsonate inauguriert, die er mit dem Primarius spielte.

Nach Leipzig kam Köln an die Reihe. Dort brachte Brahms außer der Symphonie den Gesang der Parzen zur Aufführung und verlebte mit seinem alten Freunde Ferdinand Hiller gemütliche Stunden, die letzten, die ihnen vereint beschieden waren. Noch einmal hatte sich der direktionsmüde Leiter der Gürzenichkonzerte [418] vom Krankenlager erhoben, um von der gewohnten, vierundreißig Jahre hindurch in Ehren behaupteten Stelle aus den mit Jubel empfangenen Gast zu begrüßen. Man wußte, daß die Tage seines Bleibens gezählt waren, und es lag nahe, Brahms für die voraussichtlich nur zu bald eintretende Vakanz zu gewinnen. Den ihm im April 1884 zugegangenen Antrag wies Brahms ab und begründete seine Ablehnung mit folgendem, »An den Vorsitzenden des Konzert- und Konservatoriumsvorstandes, Herrn Geheimrat Schnitzler« gerichteten Schreiben:

»Hochgeehrter Herr Rat,

Ich danke Ihnen und allen, die es angeht, von Herzen für die große Auszeichnung, als welche ich Ihren verehrten Antrag empfinde. Leider muß ich mich entschließen, ihn abzulehnen. Die Antwort wird mir schwer, und ich bin nur zu sehr in Versuchung, sie von Tag zu Tag aufzuschieben.

Ich möchte aber Vorschläge machen, Wünsche und Bedenken aussprechen, und es muß mir doch klar sein, daß ich deren nicht habe, daß die Antwort mich ganz allein angeht.

Lassen Sie mich also nur kurz sagen, daß ich leider nicht glauben kann, für jene schöne und ehrenvolle Tätigkeit der geeignete Mann zu sein.

Ich bin zu lange ohne eine derartige Stellung gewesen, habe mich wohl nur zu sehr an eine ganz andere Lebensführung gewöhnt, als daß ich nicht einesteils gleichgültiger geworden sein sollte gegen vieles, für das ich an solchem Platze das lebhafteste Interesse haben müßte, andernteils ungeübt und ungewandt in Sachen geworden wäre, die mit Routine und Leichtigkeit behandelt sein wollen.

Wie sehr habe ich mir früher solche Tätigkeit gewünscht, die nicht nur dem schaffenden Künstler wünschenswert, ja nötig ist, sondern die ihm auch als Menschen erst die rechte, richtige Existenz ermöglicht. So denke ich etwa an meine Vaterstadt Hamburg, wo seit der Zeit, daß ich meine, mitzählen zu dürfen, mehrere Male – mein Name gar nicht in Betracht kam.

Aber Sie verzeihen! Weiteres als meine einfache Antwort kann Sie nicht wohl interessieren, und ich habe wieder Ihnen gegenüber nur das Bedürfnis, mein Dankgefühl recht herzlich auszusprechen. [419] Daß sich dies nun in Form einer vertraulichen Plauderei Luft macht, muß ich eben bitten zu verzeihen!

In ausgezeichneter Hoachtung

Ihr sehr ergebener

J. Brahms.«11

Wien. 20. April 84.

Als Hiller im Herbst des Jahres wirklich sein Amt niederlegte, sprach ihm Brahms seine Teilnahme aus mit den herzlichen Zeilen:

»Lieber verehrter Freund,

Entschluß und hoffe, es hat Dich nichts veranlaßt als der Rückblick auf die lange Reihe fleißiger Jahre und der Gedanke an die folgende Reihe schöner und ruhiger. Ich erlebe es wohl das erste Mal, das jemand freiwillig und ohne äußeren Anlaß von einer so erfreuenden und erfolgreichen Tätigkeit zurücktritt. Doch finde ich es recht und in Ordnung; die einfache Zahl, die Jahreszahl darf wohl mitsprechen. Du freilich bist so rastlos, so vielseitig tätig, daß ich wette, der Entschluß ist Dir schwer geworden, und Du entbehrst diese Sorte Arbeit.

In wieviel andere aber wirst Du Dich jetzt mit Behagen vertiefen, und ich denke mir, Du wirst das in Frankfurt tun, wo dann zur Erholung mit Enkeln gespielt wird.

Genieße denn einen schönen langen Feierabend – Du wirst an ihm fleißiger sein als unsereiner am besten Werkeltag!

Mit herzlichen Grüßen an Dich und die Deinen

J. Brahms.«12

Weitere Konzertbesuche in Düsseldorf, Barmen, Elberfeld, Amsterdam, Essen, Dresden und Frankfurt hielten Brahms bis [420] Mitte März von Hause fern. Die Konzerte in den Zwillings-Industriestädten des Wuppertales waren die Folge einer Einladung von Julius Buths, der, früher mit Bernhard Scholz in Breslau liiert, 1879 Dirigent der Elberfelder Konzertgesellschaft geworden war. Dank seiner vornehmen Künstlernatur und seiner gediegenen musikalischen Bildung gehörte er damals zu den werkeifrigen Anhängern des Meisters. Das Elberfelder Konzert fand am 23. Februar statt, wurde mit Mozarts Zauberflöten-Ouvertüre eingeleitet und brachte das B-dur-Konzert (mit Brahms am Klavier), den »Gesang der Parzen« und die Akademische Festouvertüre, die Alt-Rhapsodie und Lieder, gesungen von Hermine Spies. Nach den Niederlanden machte Brahms diesmal nur einen Abstecher und beschränkte sich auf das, allerdings sehr ausgiebige Brahms-Konzert vom 27. Februar in Amsterdam. Es begann mit der Tragischen Ouvertüre und endete mit der dritten Symphonie, an zweiter Stelle sang Johannes Messchaert »Feldeinsamkeit«, »Auf dem See« und »Die Mainacht«, an dritter spielte Julius Röntgen das Klavierkonzert in B. – In Essen saß ein besonders treuer Brahms-Verehrer in der Person des Musikdirektors Georg Heinrich Witte. In der Freude darüber, daß Brahms ihm und dem Essener Musikverein seinen Besuch in Aussicht stellte, hatte er dem Meister ein Riesenprogramm unterbreitet, das jenem den brieflichen Ausruf entlockte: »Schön – aber schrecklich!... Ich entbehre ungern eines der Chorwerke, aber so schmeichelhaft die Menge für mich ist, wer soll all die traurigen Sachen anhören mögen?« Witte mußte sich die Hälfte abhandeln lassen und willigte scheinbar auch in eine Verkürzung des »Deutschen Requiems«. Auf die Interpretation gerade dieses Meisterwerkes glaubten der Verein und dessen Dirigent sich etwas zugute tun zu dürfen. Als Brahms dann zur Probe kam, und der Chor ihm die Mottete »O Heiland, reiß die Himmel auf«, vorsang, war er freudig überrascht von dem feinnuancierten Vortrage und scherzte, auf die Ergänzung der spärlichen Vortragszeichen anspielend: so schön, wie die Essener es gesungen, hätte er das Stück nicht einmal komponiert. Nach den beiden ersten Sätzen des Requiems wollte er den Taktstock hinlegen, aber da alles rief: »Bitte nicht aufhören! Weitersingen!« sagte er: »Gut. Wir [421] sind heute abend ganz unter uns; wenn Sie mir also das Privatvergnügen machen und noch mehr davon singen wollen, so nehme ich das gern an.« Schließlich erklärte er unter allgemeinem Jubel, daß er das Werk auch in der öffentlichen Hauptprobe und im Sonntagskonzert am 2. März unverkürzt aufführen werde. Das Sopransolo wurde von Hedwig Kiesekamp (Münster), das Baßsolo von Paul Haase (Elberfeld) gesungen. Beim Vortrage seines B-dur-Konzerts begnügte sich Brahms – sonderbar genug – mit den beiden letzten Sätzen. Allerdings hatte er außer dem Requiem noch seinen Parzengesang zu dirigieren. Hinterher ließ er sich während des ihm zu Ehren gegebenen Festmahls noch viel von seiner Chormusik vorsingen. Daß die Damen seine Frauenchöre alle auswendig sangen, gereichte ihm zu besonderer Freude. Dr. Ludwig Wüllner, der vielseitig begabte Sohn Franz Wüllners, damals Privatdozent an der Akademie zu Münster, war Augen- und Ohrenzeuge der Essener, zum Teil von Witte13 selbst überlieferten Vorgänge. Beide stimmen darin überein, daß Brahms selten so liebenswürdig und musiklustig gewesen sei wie damals. Für die Gesangsvorträge bedankte sich der Meister mit einer Menge Bachscher Klavierstücke, die er den Mitgliedern des Musikvereins zum besten gab; auch im Hause des kunstbegeisterten Rechtsanwalts Niemeyer produzierte er Bach und begleitete Frau Kiesekamp zu seinen Daumer-Liedern – und nahm von dem »Professor« (Spitzname für Ludwig Wüllner) Grüße an Vater Franz nach Dresden mit. Dort spielte er am 5. März in einem Konzert der »Liedertafel« sein d-moll-Konzert, dirigierte den Schlußchor des »Rinaldo« und die »Rhapsodie« (mit Hermine Spies) und führte im letzten Abonnementskonzert der Königl. Kapelle, zugleich dem letzten, von Wüllner geleiteten, seine, F-dur-Symphonie auf. Ruhetage in Krefeld und Wiesbaden wurden den Familien von der Leyen und v. Beckerath gewidmet. Beckeraths fuhren zum Museumskonzert am 14. März nach Frankfurt hinüber, um sich an der Symphonie noch einmal zu erbauen. Zwei Tage darauf gab es dann noch eine Brahms-Matinee in der Museumsgesellschaft: das Streichquintett op. 88, das [422] Klavierquartettop. 60 mit Heermann und Genossen, die »Liebeslieder« mit Marie Fillunger, Fides Keller, von zur Mühlen, Stockhausen. Und das alles mußte Klara Schumann versäumen! Wieder konnte sie zu ihrem Leidwesen die neue Symphonie unter Brahms' eigener Leitung nicht hören – die Künstlerin war in London – und vertröstete sich auf Pfingsten und das Düsseldorfer Musikfest, das die Symphonie als pièce de resistance des zweiten Tages auf dem Programm stehen hatte. Aber nach Düsseldorf zu gehen, wäre ihr unmöglich gewesen, da sie weder mit Frau Joachim zusammentreffen noch von d'Albert das Schumannsche Konzert hören wollte.

Das 61. Niederrheinische Musikfest wurde in vieler Hinsicht folgen- und belangreich für die daran Beteiligten und verdient als Ausläufer des für Brahms außerordentlich ergiebigen Konzertwinters gleich hier erwähnt zu werden. Was sich am Rhein nur irgendwie für Musik interessierte, fühlte sich diesmal gleichsam persönlich engagiert und war herbeigeströmt, um die vielbesprochenen beiden Novitäten, die Symphonie und den Gesang der Parzen von Brahms, unter seiner Leitung zu hören oder wieder zu hören. Der Musikkritiker der »Kölnischen Zeitung« konstatiert die Begeisterung, in welche das Publikum von der Symphonie versetzt wurde – Brahms mußte den dritten Satz wiederholen lassen – und sagt, je öfter man das Werk höre, desto mehr staune man über den musikalischen Reichtum seiner ganz in Melodik aufgelösten Thematik. Wie man bei jeder Aufführung einer Beethovenschen Symphonie trotz genauer Partiturkenntnis immer neue Dinge wahrzunehmen glaube, so ergehe es einem auch bei dieser Dritten von Brahms. – Neben der musikalischen Seite aber hatte das Fest auch sein persönliches Moment. Es war allgemein bekannt geworden, daß der hoffnungslos erkrankte Hiller nicht mehr auf seinen Posten zurückkehren würde. Wüllner war bereits zu seinem Nachfolger ernannt. Dieser für die rheinischen Musikzustände außerordentlich wichtige Personalwechsel bewegte alle Gemüter und gab zu mancherlei Gerüchten und Diskussionen Veranlassung. Viele, die sich schon als Nachfolger Hillers geriert oder im stillen Hoffnung auf die fette Erbschaft gemacht hatten, sahen sich nicht eben angenehm von jener Entscheidung überrascht, und es wurde hin und her geredet, daß Brahms die Hand dabei im Spiele gehabt [423] habe. Das hatte er auch. Er hatte dafür gesorgt, daß die Wahl des Kölnischen Konzert- und Konservatoriumsvorstandes auf Wüllner gefallen war, und er suchte nur nach einer geeigneten Gelegenheit, Farbe zu bekennen. Beim hochoffiziellen Festmahl nach dem dritten (Schluß-)Konzert des Festes schien sie sich ihm von selbst darzubieten. Die erste satzungsmäßige Rede galt den beiden Festdirigenten, Brahms und Tausch, demselben Julius Tausch, der vor dreißig Jahren, wenn vielleicht auch unwissentlich, den jungen schüchternen Brahms von dem Posten abgedrängt hatte, der ihm als designiertem Nachfolger Schumanns zugekommen wäre.14 Nun stand Brahms auf, und man erwartete von ihm natürlich eine Rede auf das Komitee oder auf Chor und Orchester zu hören. Er aber umging dies alles und kam – auf »Köln« zu sprechen, forderte die Anwesenden auf, ein gemeinsames Telegramm an Ferdinand Hiller zu senden, der jetzt in den Ruhestand getreten sei, und zog dann dessen Nachfolger in den Mittelpunkt seiner Betrachtung. Das ganze Rheinland, sagte er mit erhobener Stimme, könne sich gratulieren, daß es eine solche Kraft gewonnen habe, und er, Brahms, freue sich, ihn in seiner neuen Stellung als Erster begrüßen zu dürfen, kurz, er stimmte ein Loblied an auf Wüllner als Orchester-, Chor-Dirigenten, Lehrer, Musiker und Menschen, daß diesem, der mit an der Honoratiorentafel saß, trotz aller Freude ganz bänglich zumute wurde. Die Rede gipfelte in einem Hoch auf den »neuen Kölner Dirigenten« und fand zum Befremden des ehrlichen, von der guten Sache durchdrungenen Redners nicht den erhofften Anklang. Brahms hatte so warm und impulsiv wie möglich gesprochen, leider ohne zu bedenken, wiemal à propos sein Toast gerade an dieser Stelle sein mußte. Denn die Düsseldorfer empfanden das Lob Wüllners als einen Schlag ins Gesicht – bestand doch von alters her eine Rivalität zwischen Düsseldorf, Köln und Aachen! – auch andere fragten sich, wie der Kölner Musiker bei einem Düsseldorfer Feste, mit dem er nichts zu tun hatte, zu dem ersten Hoch! käme. Die Wogen der allgemeinen inneren und äußeren Entrüstung glätteten sich erst dann ein wenig, als Wüllner mit einem sehr geschickten und herzlichen Dankeswort erwiderte und auf das [424] gedeihliche Zusammenarbeiten der drei rheinischen Musikstädte Düsseldorf, Köln und Aachen toastete.

So berichtet Dr. Ludwig Wüllner. Derselbe Gewährsmann, der uns diese schöne Festepisode überlieferte, schreibt im Anschluß daran: »Brahms war direkt von der Villa Carlotta am Lago di Como, wo er Gast des Herzogs von Meiningen gewesen war, an den Rhein zum Feste gereist und erzählte nun an einem Vormittag während einer Probe – Tausch probierte im Saale – im Garten der Tonhalle einem Freundeskreise von der Pracht des Comersees und der Villa Carlotta. Vor allem schwärmte er von der unglaublichen Pracht der Vegetation, der himmlischen Luft, dem tiefblauen Himmel und den zahllosen Nachtigallen im Parke der Villa. Und dann setzte er hinzu (natürlich nicht ganz wörtlich): ›Als ich nun neulich hier ankam, ging ich noch abends den gelben Rhein stromabwärts hinunter, – es war ein trüber, verhängter Abend –– und ganz von ferne sang Eine Nachtigall – – ja, ja – es war auch schön, und es tat einem wohl – – man kann ja auch nicht immer »Wagnerische« Musik hören!‹ Den letzten Satz hatte er kurz abbrechend gesagt. Ich glaube nicht, daß die Pointe von allen Hörern verstanden wurde, so schnell brach er ab.«15

Über den Aufenthalt in der Villa Carlotta bei Cadenabbia, wo Brahms Mitte Mai in Gesellschaft seines Krefelder Freundes Rudolf von der Leyen eintraf, und über die oberitalienische Reise sind wir von diesem ziemlich genau unterrichtet.16 Dem Besuch [425] war eine Einladung der Frau v. Heldburg im Namen ihres herzoglichen Gatten vorangegangen, die Brahms zu seinem Geburtstage erhielt. »Wenn nur was käme und mich mitnähme!« zitiert er in seinem an die edle Gönnerin gerichteten Dankbriefe. Wie Rückerts »Büblein, das überall mitgenommen hat sein wollen«, hatte Brahms seine veränderlichen Launen und sagte bald »So gefällt mir's setzt«, bald »Ich mag nicht mehr«. »Ein guter Freund«, fährt er fort, »lockt mich, und ich bin eben dabei, mich zu entschließen, ob ich gleich dieser Tage über den Brenner fahren will; ich würde für den Fall noch einiges in Genua usw. flanieren und jedenfalls zum schönsten Schluß Ihr Nachtigallenkonzert hören.« »Grüßen Sie«, fügte er als erfahrener Italien-Reisender hinzu, »vor allem Siena und Orvieto, und falls Sie zum erstenmal hinkommen – seien Sie nicht eilig – zum andernmal werden Sie es ohnehin nicht sein. So etwas will eingesogen sein, dann steht es einem sein Lebtag vor Augen.« Der im Brief erwähnte gute Freund war Rudolf von der Leyen, der sich in Trient aufhielt und nach Oberitalien weiterreisen wollte. Das herzogliche Paar aber gedachte auf der Rückreise von Rom in seinem zauberischen Buenretiro am Comersee Rast zu machen und dort dem geliebten Meister die Wunder ihres von der Kunst gekrönten, in Terrassen ansteigenden Strandgartens zu zeigen. Eine Unpäßlichkeit der Baronin verzögerte ihre Ankunft, und die von Trient durch das Sarcatal an den Gardasee, über Desenzano nach Mailand, von Turin nach Genua und wieder über Mailand zurück nach Cadenabbia gereisten Freunde saßen noch eine gute Weile »wie in einem verwunschenen Schlosse ganz einsam und herrlich allein«. So berichtet v. d. Leyen seiner kranken Frau nach Krefeld am 18. Mai 1884, und Brahms, der dem Briefschreiber über die Achsel sah, als er gerade von ihm schwärmte, sagte: »Soll ich mal mit einer Rose drauf tupfen oder ein Rosenblatt hineinlegen?« Der Verfasser des Buches »Brahms als Mensch und Freund« kann nicht genug sein Glück preisen, daß er so Schönes erlebte, und mit dem »lieben Menschen« zusammen erlebte. In Rovereto fragt Brahms ihren Gastfreund Tambosi, wen das Denkmal auf dem Platze vorstelle, und als ihm geantwortet wird, »Rosmini, einen Theologen und Philosophen«, repliziert er: [426] »Beides, Theologe und Philosoph ist unmöglich, ein Theologe kann doch nie ein Philosoph sein.« Bei jedem Wassersturz unterwegs ruft Brahms übermütig aus »Bumfata«, springt in den Wagen zu der schönen Frau des Herrn Tambosi und geht mit ihr durch. In Riva läßt er sich Abend für Abend nach 10 Uhr weit in den nächtlichen See hinausrudern, legt sich auf den Boden des Kahnes nieder und schläft ein, unbekümmert um die argwöhnischen Zollwächter, die Jagd auf das »Schmugglerboot« machen. Nur schwer ist er von dem Gedanken abzubringen, die Weiterfahrt quer durch den See nach Desenzano und Mailand bei Nacht im Ruderboot fortzusetzen. In Novara muß sich Brahms bei einer Wiedererkennungsszene, die sich zwischen der Bahnhofrestaurateursfamilie und seinem Reisebegleiter entspinnt, als dessen Vater umarmen lassen. Auf einem Ausfluge von Genua nach Portofino steigen sie zu Paul Heyse, der zum Coupéfenster hinaussieht, in den Wagen und freuen sich mit ihm der unverhofften Begegnung. Zum feierlichen Empfange des Herzogs bestellt sich Brahms beim Schneider in Cadenabbia eine schwarze Joppe seiner bekannten Façon, von der er immer behauptete, sie sei ebenso vornehm wie ein Smoking, und am 23. Mai ruft er den nach Mailand abgereisten Freund an den Comersee zurück. Die Herrschaften, die von Brahms gehört haben, daß v. d. Leyen die eben erschienene Bearbeitung der F-dur-Symphonie für zwei Klaviere im Koffer mit sich führte, improvisierten ein Konzert, bei welchem v. d. Leyen und Brahms die Symphonie mehrmals hintereinander vortrugen, und Brahms, dem der Herzog umblätterte, sich »in eine riesige Begeisterung hineinspielte«. Am Tage darauf kamen Geheimrat Schnitzlers aus Köln, und das Konzert wurde wiederholt.17

[427] So kurz die Zeit der Muße war, die Brahms zwischen dem letzten Frankfurter Konzert und der Reise nach Oberitalien in Wien zubrachte, so benutzte er sie doch, um einige Lieder zu komponieren und ältere für bevorstehende Ausgaben, die im Herbst des Jahres als op. 91–95 bei Simrock erscheinen sollten, zurechtzufeilen. Da sich diesen in op. 96 und 97 abermals eine neue Serie anschließt, die nur um ein Jahr später herauskam, so wollen wir später den ganzen vollen Liederstrauß im Zusammenhange betrachten, von wie verschiedenen Wiesen und Gärten immer er gepflückt worden ist. In große freudige Aufregung versetzte ihn ein Paket, das Hanslick im März bei ihm ablud; es enthielt zwei Jugendkompositionen Beethovens, die noch ungedruckt waren und für verloren galten. Armin Friedmann, ein Verehrer Hanslicks, hatte die von Kopistenhand geschriebenen Partituren bei einem Leipziger Antiquar gefunden und an den Wiener Musikschriftsteller geschickt, der sie, da er gerade nach Karlsbad zur Kur reiste, Brahms überließ. Brahms schrieb ihm dann darüber nach Karlsbad. Der schöne, von herzlicher Begeisterung für den jungen Beethoven erwärmte Brief – bei Brahms ein Unikum von ausführlicher Länge – ist ein wichtiges Dokument für den Schreiber und sein (ablehnendes) Verhalten zu der Zeitmode, alles zu drucken, was einen berühmten Namen führt. Der Brief war für die Öffentlichkeit bestimmt und ist von Hanslick der Sammlung seiner musikalischen Aufsätze einverleibt worden, die 1899 unter dem Titel »Am Ende des Jahrhunderts« erschien. Hier wird er nach dem Original reproduziert, das vielfach vom Druck abweicht:

»Lieber Freund, Du bist abgereist und hast mir einen Schatz zurückgelassen, ohne ihn selbst noch angesehen zu haben. Da muß ich doch zum Dank ein paar Worte schreiben, damit Du erfährst, was ungefähr der Schatz bedeutet.

Es ist wohl ganz zweifellos, daß damit die beiden Kantaten [428] gefunden sind, die Beethoven auf den Tod Josefs II. und die Thronbesteigung Leopolds II. in Bonn geschrieben hat.

Also zwei größere Werke für Chor und Orchester aus einer Zeit, in die wir bis dahin keine Komposition von irgendeiner Bedeutung setzen konnten.18 Wäre nicht das historische Datum (Februar 1790), so würde man jedenfalls auf eine spätere Zeit raten – aber freilich, weil wir eben von jener Zeit nichts wußten!

Stände aber kein Name auf dem Titel, man könnte auf keinen andern raten – es ist alles und durchaus Beethoven! Das schöne edle Pathos, das Großartige in Empfindung und Phantasie, das Gewaltige, auch wohl Gewaltsame im Ausdruck, dazu die Stimmführung, die Deklamation und in beiden letzteren alle Besonderheiten, die wir bei seinen späteren Werken be trachten und bedenken mögen.

Zunächst interessiert natürlich die Kantate auf Josefs II. Tod.

Darauf gibt's keine ›Gelegenheitsmusik‹! Dürsten wir den Unvergessenen und Unersetzten heute feiern, wir wären so warm dabei wie damals Beethoven und jeder.

Es ist auch bei Beethoven keine Gelegenheitsmusik, wenn man nur bedenkt, daß der Künstler nie aufhört, künstlerisch zu bilden und sich zu mühen, und daß man dies beim Jüngeren wohl eher merkt als beim Meister.

Gleich der erste Klagechor (c-moll) ist ganz Er selbst. Du würdest bei keiner Note – und keinem Worte – zweifeln. Ungemein lebhaft folgt ein Rezitativ (Presto C): ›Ein Ungeheuer, sein Name Fanatismus, stieg aus den Tiefen der Hölle ...‹ (In einer Arie wird er von Josef zertreten.) Ich kann nicht helfen, es ist mir eine besondere Luft, hierbei zurückzudenken an jene Zeit, und, was ja die heftigen Worte beweisen, wie alle Welt begriff, was sie an Josef verloren; der junge Beethoven aber wußte auch, [429] was er Großes zu sagen hatte, und sagte es laut, wie es sich schickt, gleich in einem kraftvollen Vorspiel.

Nun aber erklingt zu den Worten: ›Da stiegen die Menschen ans Licht‹ usw. der herrliche F-dur-Satz aus dem Finale des ›Fidelio‹.

Dort wie hier die rührende, himmlisch schöne Melodie der Hoboe gegeben (der Singstimme zwar will sie nicht passen, oder nur sehr mühsam).

Wir haben viele Beispiele, wie unsere Meister einen Gedanken das zweite Mal und an anderer Stelle benützten. Hier will es mir ganz besonders gefallen. Wie tief muß Beethoven die Melodie in der Kantate (also den Sinn der Worte) empfunden haben – so tief und schön wie später, als er das hohe Lied von der Liebe eines Weibes – und auch einer Befreiung – zu Ende sang!

Nach weiterem Rezitativ und Arie schließt eine Wiederholung des ersten Chors das Werk ab; aber ich will jetzt nicht weiter beschreiben; die zweite Kantate ohnedies nicht. Interessiert doch hier auch mehr nur die Musik und alles Einzelne, das Beethoven angeht.

Nun aber, lieber Freund, höre ich Dich schon in Gedanken fragen, wann werden die Kantaten aufgeführt und wann gedruckt?19

Und da hört meine Freude auf. Das Drucken ist jetzt so sehr Mode geworden, namentlich das Drucken von Sachen, die dies gar nicht beanspruchen.

Du kennst meinen alten Lieblingswunsch, man möchte die sogenannten sämtlichen Werke unserer Meister – der ersten sogar, gewiß aber der zweiten – nicht gar zu sämtlich drucken, aber, und nun wirklich vollständig, in guten Kopien den größeren Bibliotheken einverleiben. Du weißt, wie eifrig ich allezeit suchte, ihre ungedruckten Werke kennen zu lernen. Von manchem geliebtesten Meister aber alles gedruckt zu besitzen, wünsche ich nicht.

Ich kann es auch nicht richtig und gut finden, daß Liebhaber und junge Künstler verführt werden, ihr Zimmer und ihr Gehirn [430] mit allen, Sämtlichen Werken' zu überfüllen und ihr Urteil zu verwirren.

Unserm Haydn ist die Ehre einer Gesamtausgabe noch nicht geworden. Eine wirklich vollständige Ausgabe seiner Werke wäre ja auch so unmöglich wie unpraktisch; wie leicht und wie wünschenswert dagegen eine abschriftliche Sammlung derselben, und diese für öffentliche Bibliotheken mehrfach kopiert.

Wie wenig geschieht dagegen für neue Ausgaben von so mancherlei Werken, deren Studium und deren Verbreitung zu wünschen wäre!

So namentlich ältere Gesangsmusik jeder Art. Du wirst zwar sagen, die werden auch nicht gebraucht – sie sollten es aber, und sie werden es ohne Zweifel immer mehr. Hier wären auch Opfer am Platz und würden sich in jeder Beziehung gewiß sicherer lohnen.

Das sind aber weitläufige Themen, ich will Dir keine Variationen weiter darüber vorphantasieren; sie gehen auch zu ausschließlich aus Moll, und ich weiß sehr wohl, daß auch welche aus Dur möglich und nötig sind.

Komme aber doch bald und teile die ganz eigene Empfindung und Luft, mit mir der Einzige auf der Welt zu sein, der diese ersten Taten eines Helden kennt.

Herzlichst

Dein

Johannes Brahms.«

Genau ein Jahr darauf schrieb Brahms an Marie Lipsius (La Mara) den berühmten Brief für die Sammlung ihrer »Musikerbriefe aus fünf Jahrhunderten«. Darin kommt er, nachdem er sich gründlich gegen die Publikation seiner eigenen, »niemals anders als unlustig, eilig und flüchtig« abgefaßten Briefe verwahrt hat, noch einmal auf das in der zweiten Hälfte des Schreibens an Hanslick angeschlagene Thema zurück, hält es aber für geboten, zu bemerken, daß er selbst gegen seine Prinzipien oder frommen Wünsche verstoßen habe, allerdings in der besten Absicht. »Ich will nicht ausführen,« schreibt er, »mit welch anderen Empfindungen ich die geliebten Schätze dann gedruckt sehe – oder selbst noch dafür sorge, daß dies wenigstens möglichst ordentlich geschehe!« [431] Neben Haydn nennt er dabei vorher Franz Schubert und die »ungezählten, überschüssigen Beweise ihres Fleißes und Genies«. In einer nachgiebigen, schwachen Stunde hatte er es übernommen, für die große Breitkopf & Härtelsche Schubert-Ausgabe die kritische Revision der Orchesterwerke durchzuführen, und gerade im Frühling 1884 plagte er sich mit den sechs noch ungedruckten schwächeren Symphonien und deren fehlerhaften Abschriften ab. Mr. Grove, der englische Beethoven- und Schubert-Forscher, der Herausgeber des vorzüglichen »Dictionary of music and musicians« – Mr. Grove, meint Brahms u.a. in einem Briefe vom 4. April, könnte die Skizze zurE-dur-Symphonie recht genau kopieren lassen, ohne das Original zu schicken, und im Andante der bei Peters gedruckten Tragischen Symphonie seien keine oder so gut wie keine Fehler. So denkt und spricht kein Philologe. Beinahe grob schaffte er sich die verantwortliche Arbeit vom Halse, als er (am 7. März 1885) an Breitkopf & Härtel schrieb: »Ich kann nur wiederholen, daß die Skizzen der E-dur-Symphonie sich so wenig zur Veröffentlichung eignen wie die ganz gleichen zu den Opern Sakontala und Adrast. Auch über die Bearbeitung habe ich nichts Neues zu sagen und bitte nur endlich diese Antwort auch für künftige Anfragen gelten zu lassen.« – Brahms, der damals ganz andere Dinge in Kopf und Herzen hatte, wälzte die Last auf die Schultern Mandyczewskis ab und ging lieber mit neuen Liedern und seiner Vierten Symphonie spazieren.

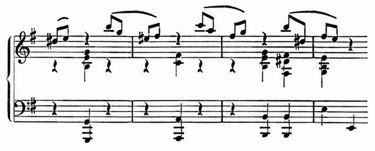

Gewohnheitsgemäß suchte er nach einem Nest für die Brut seiner zum Licht verlangenden Gedanken, konnte sich aber schwerer als sonst für irgendeinen Sommersitz entscheiden. So lange war er selten in Wien geblieben wie diesmal. Vom 6. bis 20. Juni lief er im Prater und in der nächsten Umgegend von Wien herum, ohne zu einem Entschlusse kommen zu können. Er ließ sich von seinen Freunden und Bekannten Vorschläge machen, ohne einen zu akzeptieren, und wandte sich auch an mich, wobei er betonte, er möchte heuer nicht allzu weit von Wien fort. Ich nannte ihm die reizende, auf der Fahrstraße nach Baden gelegene Waldgegend der Brühl bei Mödling, ein etwa zwei Gehstunden langer Gebirgseinschnitt, der sich anfangs düster am rauschenden Bache zwischen romantischen Felsenhöhen hinzieht, dann aber lachend in [432] ein weites fruchtbares Wiesental mündet.20 Beethoven hat dort im Jahre 1819 an der Missa solemnis gearbeitet. Brahms sagte, daß ihm auch von anderer Seite die Brühl empfohlen worden sei, und lud mich ein, mit ihm nach Mödling zu fahren. Wir speisten auf dem Südbahnhof und machten uns dann miteinander auf den Weg. Schon während der halbstündigen Eisenbahnfahrt sah Brahms manchmal starr vor sich hin, trotzdem er sich lebhaft mit mir über gewisse Beethovensche Klaviersonaten unterhielt, die zugunsten der von den Virtuosen öffentlich gespielten auch von den Dilettanten vernachlässigt würden und so gut wie vergessen seien. Ich erinnere mich noch deutlich, daß er über das geisterhafte Moll-Allegretto derF-dur-Sonate, op. 10 Nr. 2, einen Vorläufer seiner Intermezzi, seiner Bewunderung freien Lauf ließ, wobei er es als einen seinen Zug rühmte, daß die aus der Tiefe in Oktaven heraufsteigende Melodie mit der Harmonie bei der Wendung nach As plötzlich ihren unheimlichen Charakter verliert. Der Übergang zum Schlusse des Hauptteils mit seinen dissonierenden Sforzati klinge dann doppelt so schmerzlich – er sang die nagende Stelle

mit schneidender Stimme, als könnte man die Septimenharmonie mithören, und spielte mit den Fingern der Linken auf den Knien den begleitenden Kontrapunkt des Hauptthemas dazu.

In Mödling wollte er eine Wohnung besehen, die er sich im Notizkalender vorgemerkt hatte, sagte aber: »Ach was, benutzen wir lieber das schöne Wetter, gehen wir gleich in die Brühl und heben wir uns die Wohnung bis nachher auf, sie läuft uns nicht davon.« Es war ein heißer Junitag, und die Sonne brannte auf die Straßen. Wir redeten noch allerlei über die Vorteile, welche der Landaufenthalt dicht bei der kleinen, alten, sauberen Stadt, nicht allzu weit von der großen, gewähre, und schritten eilig dahin. Als wir in die Klamm an den Bach kamen, wurde Brahms immer stiller, in sich gekehrter, beachtete kaum die Häuser mit Wohnungstafeln, auf die [433] ich ihn aufmerksam machte, pfiff leise vor sich hin und ging bald so schnell, daß ich Mühe hatte, ihm zu folgen. Da ich merkte, daß er mit musikalischen Gedanken beschäftigt war, störte ich ihn nicht, und erst, nachdem wir nach etwa anderthalbstündigem Geschwindmarsche schweißtriefend im Wirtshause zur Höldrichsmühle am Ende der Hinterbrühl angelangt waren, schien er aus höheren Regionen wieder auf die arme Erde zurückzukommen, die hier einen ihrer lauschigsten, anheimelndsten Winkel zur Einkehr für müde, hungrige und durstige Wanderer aufgetan hat. »Hier könnten Schubert seine Müllerlieder eingefallen sein«, sagte er vergnügt, während wir in Hemdsärmeln saßen und uns mit den Fingern über Käse und Salami hermachten, »es ist gut, daß die Schubertforschung noch nicht so weit gediehen ist, um es uns zu beweisen. Wie viele Erinnerungstafeln gäbe es in Wien und rund herum anzubringen, bei jedem Tritt stößt man auf klassischen Boden!21 Aber was ist das gegen Italien!!« Nun erging er sich in begeisterten Schilderungen seines Aufenthalts am Comersee. Auch das jedoch gäbe erst einen appetitreizenden Vorgeschmack von den Herrlichkeiten weiter unten in Florenz, Rom, Neapel und – Sizilien! »Warum kommen Sie eigentlich nicht einmal mit? Ich gehe wohl nächstens wieder hin.« Schon früher hatte er Brüll und mich aufgefordert, an einer italienischen Reise teilzunehmen, [434] und uns geneckt, daß wir als jung verheiratete Ehemänner nicht von unseren Frauen los könnten, und schon früher hatte ich ihm gesagt, daß mein Beruf mir zur Frühjahrssaison keine größere Reise erlaube; über Venedig und Verona würde ich wohl niemals hinauskommen. »Das müssen Sie!« erklärte er im Tone eines Mannes, der entschlossen war, mein Schicksal in die Hand zu nehmen und mir zu meinem Glücke zu verhelfen. Er scherzte dann noch, daß er, da das Leben des Menschen, und nicht bloß der Frauen, nach so und so vielen »Lenzen« gezählt werde, er es zu hohen Jahren zu bringen hoffe. Denn er denke, so oft wie möglich, alljährlich drei Lenze zu feiern, den ersten in Unteritalien, den zweiten in Rom oder Florenz, und den dritten im Prater. Plötzlich sah er nach der Uhr: »Herrgott, schon fünf vorbei! Da müssen wir mit dem Omnibus zurück. Wir dürfen die Ouvertüre in der Oper nicht versäumen!« Ich hatte ihm meinen zweiten Referentensitz für den Abend in der Hofoper angeboten, und er freute sich auf die geliebte »Weiße Dame«. Von der Wohnung in Mödling verlautete nichts weiter.

Am 25. Juni meldete er Beckeraths, die ihn gern wieder in Wiesbaden gesehen hätten: »Mürzzuschlag in Steiermark – da soll ich den ganzen Sommer die Adolfsallee entbehren, jeden Abend nach ihr seufzen und traurig ins Wirtshaus gehen!« und schreibt anderen Freunden von der, »sehr hübschen« und »allerliebsten« Wohnung, die er dort genommen habe. Mandyczewski, der Bekannte in Mürzzuschlag hatte, beredete ihn bald nach unserer verunglückten Mödlinger Entdeckungsreise zu einem gemeinsamen Ausfluge dorthin. Nachdem sie den ganzen Tag über vergebens gesucht hatten und schon im Begriff waren, nach Wien zurückzukehren, hielt sie ein prachtvoller Sonnenuntergang fest. »Es ist doch gar zu schön hier«, sagte Brahms, und sie drehten noch einmal vom Bahnhof aus um. An der Ecke der Wiener Straße und der Ölberggasse fiel Brahms der altertümliche fürstlich Sulkowskische Herrensitz in die Augen. Er besteht aus Vorder- und Seitengebäuden, die sich, dem aufsteigenden Terrain folgend, in mehreren Absätzen den Berg hinanziehn – wahrscheinlich bildeten sie einmal einen Teil der alten Stadtmauer. Im Hofe läuft eine offene spitzbogige, gewölbte Galerie mit kleinen Säulen [435] am ersten Stock hin bis zu einem Turm. Dort war eine größere Wohnung (drei Zimmer mit Küche) bei Frau Maria Laschitz frei, und Brahms mietete sie sofort um 250 fl. Es machte ihm Vergnügen, durch die gewölbten Zimmer zu gehen, die stufenweise, wie die Sätze eines zyklischen Werkes in die Höhe rückten, und er überließ, um sie möglichst leer und geräumig zu haben, der Pächterin die Hälfte ihres Mobiliars. Von seiner Haustür konnte er gleich ins Freie hinaus, um entweder links zum Ölberg hinauf, wo sich heute die neue protestantische Kirche erhebt, oder geradeaus auf die Grazer Straße zu kommen oder rechts in die an vielverschlungenen waldigen Spazierwegen reiche Aue, das Flußgebiet der vom Neuberg unterm Schneeberg herabfließenden Mürz, einzubiegen. Die Ölberggasse heißt jetzt Roseggergasse, nach dem schon damals über das grüne Steirerland hinaus bekannten Volksschriftsteller; denn sie führt durch den Wald zum Steinbauern hinauf, wo einst der siebzehnjährige Dichter als Ritter von der Nadel in der Schneiderstube hockte. Brahms las Roseggers Schriften auf Billroths und Emilie Matajas Betreiben; er hatte die unter dem Namen Emil Marriot bald zu Ruf und Ansehen gelangte Wiener Romandichterin bei uns kennen gelernt und kam, da sie in Neuberg zur Sommerfrische wohnte, manchmal mit ihr zusammen.

Von Roseggers »Waldheimat«, die ihn an seine eigene harte Jugend erinnerte, besonders erbaut (er spendete die beiden Bände im September 1885 Klara Schumann zum Geburtstage!), beschloß Brahms den ihm persönlich unbekannten Dichter zu besuchen, und machte sich eines schönen Morgens zu Fuße nach dem über zwei Stunden weit entfernten Krieglach auf den Weg. Rosegger hat die sonderbare Begegnung unter dem Titel »Ein fremder Herr« seinem »Weltleben« eingereiht. Er saß gerade über seinem »Jakob dem Letzten« – da der Roman 1888 erschien, dürfte der Besuch also erst im zweiten Jahre des steirischen Aufenthalts stattgefunden haben – als ihm die Magd einen fremden Herrn anmeldete ... »Ein untersetzter Mann mit schönem blondem Vollbart, hoher Stirn, dunklem Gesichte, blitzenden Augengläsern, einem grauen Überrock auf der Achsel, einem lichten Sonnenschirm in der Hand«, trat ein: der Fremde setzte sich, trotz der wenig einladenden Bitte, [436] »einen Augenblick« Platz zu nehmen, breit nieder, trocknete sich den Schweiß von der Stirn, bemerkte daß sie für diesen Sommer Nachbarn wären, da er sich in Mürzzuschlag niedergelassen habe usw., und fragte, einen Blick auf das offene Klavier werfend, ob Rosegger denn auch musikalisch sei. Der Dichter erwiderte zerstreut mit einem Satz aus seiner Erzählung, worauf der Störenfried ihn etwas verdutzt ansah, sich nach einer Verlegenheitspause gelassen erhob und freundlich verabschiedete. Zu spät entdeckte Rosegger auf der Visitkarte den Namen des fremden Herrn, der von seiner Frau im Vorübergehen am Hause erkannt wor den war. Und nun ging der Jammer des Zerknirschten los. »Mir waren die Füße wie in die Dielen gebohrt, ich fühlte mich gelähmt. Es war überhaupt nicht mehr gutzumachen. Und der Fremde schritt dahin die lange Straße, immer weiter fort, bis von ihm nur noch das lichte, zuckende Scheibchen des Sonnenschirms zu sehen war ... Ohne ein Dankeswort, ohne einen Tropfen Labsal habe ich ihn fortgehen lassen, nicht ahnend, daß er eigens zu mir gekommen war, nicht ahnend, daß ein Mann über die Schwelle meiner Hütte getreten, dessen Name nach 100 Jahren noch klingen wird in deutschen Landen. Erst am Abend zuvor waren wir wieder entzückt gewesen von seinen Sonaten, die meine Frau so schön zu spielen verstand. Mein ältester Knabe spielte Brahms und Brahms und konnte sich nicht genug Brahms spielen, und seine liederlustige Schwester konnte nicht genug Brahms singen ... Was half es, daß der Stuhl, auf dem der Künstler gesessen, mit Ranken und Rosen bekränzt wurde, was hilft es, daß er noch heute der Brahmssessel heißt!... Nach einigen Tagen wagte ich es und ging nach Mürzzuschlag, ihn zu suchen. Da hieß es: Meister Brahms ist gestern abgereist.«

Hatte Brahms mit dem entfernten Nachbar kein Glück gehabt, so gefielen ihm seine näheren und nächsten darum nicht schlechter. Die aufmerksamen Dienstleute des Advokaten Dr. J. Weiß, der auch im Sulkowskischen Hause wohnte, erfreute er noch viele Jahre später mit Weihnachtsgeschenken, ergötzte sich an den im Hofe spielenden Kindern, die hinter ihm herliefen, wenn er Marmeln und Zuckerln unter sie austeilte, und traf mit den [437] Honoratioren des Marktes fast täglich in dem renommierten Restaurant des Bahnhofs oder im Extrazimmer des soliden Gasthofes »Zur Post« zusammen. Die Tischgesellschaft, die sich hier und dort zu den Hauptmahlzeiten einfand, bestand aus den Herren Johann Bleckmann, dem Eigentümer eines Eisenhammers – eine dem Künstler verwandte knorrige norddeutsche Kerngestalt – dem Kaufmann Binder, Baron Merkl-Neinsen, Eisenbahn-Ingenieur Weinberger, Oberförster Leopold Schmoelz, Hauptmann Gutschlhofer, Dr. Adalbert Kupferschmid, dem schöngeistigen Arzt der Kaltwasserheilanstalt, und anderen. Sie hatten ihn alle lieb, und ihm gefiel es, daß sie ihn den großen Mann nicht entgelten ließen, sondern so wenig Umstände mit ihm machten wie mit ihresgleichen. Näher traten ihm Bleckmann und Kupferschmid.22

Eine heitere Episode des Sommers 1884 bedeutete das Erscheinen des Malers Enke aus Berlin, der, angeblich zur Erholung, tatsächlich aber, um Brahms zu ein paar Porträtsitzungen zu bewegen, von Simrock nach Mürzzuschlag geschickt worden war. Der Verleger hoffte, so auf gute Art den widerborstigen Autor zu seinem Glücke zu zwingen; denn daß es ein solches sei, von Künstlerhand verewigt, in Person auf die Nachwelt zu kommen, stand für Simrock außer Frage. Brahms war nicht dieser Ansicht, und Enke mußte unverrichteter Sache wieder abziehen. An Simrock schreibt Brahms am 18. August 1884: »Ihr Maler ist [438] gestern angekommen. Es sind hier viel Ungarinnen – aber einstweilen habe ich ihm keine besonders hübsche zu porträtieren (und sonst) rekommandieren können. Mich will er nicht, ich sehe ihm zu jüdisch aus und soll den Bart abschneiden. Aber im Ernst, ich kann nicht, habe einen zu großen Widerwillen dagegen und schon oft damit gute Maler beleidigt. Auch Feuerbach hat mir das doch sehr übel genommen – leider sagte ich ihm nicht aufrichtig meine Abneigung und hielt ihn immer hin.«23 Bald darauf meldet er noch einmal: »Enke trägt seinen kranken Leib noch länger herum und klagt über mein jüdisches Gesicht und meinen schlechten Charakter.«

Die verhältnismäßig geringe Entfernung Mürzzuschlags von Wien und die verlockende Luftfahrt auf der in mächtigen Serpentinen von der Wiener-Neustädter Ebene bis zur Paßhöhe des Semmering emporsteigenden Gebirgsbahn, welche vor den Augen des Reisenden die wechselvollste Wandeldekoration anmutiger Landschaftsbilder vorüberziehen läßt, stellten den unterbrochenen Verkehr mit Freunden und Bekannten wieder her. Gänsbacher, Epstein, Door, Mandyczewski, Hanslick und Billroth kamen auf Tagespartien zu Brahms, und da dieser sehr gern über den Semmering fuhr, so erwiderte er den einen und andern Besuch, wenn ihn »Geschäfte« in die Stadt riefen, die niemals sehr dringend waren. Auch Klara Schumann erschien, nach Kupferschmids mündlichem Bericht, als gütige Fee der Freundschaft einmal über Mittag in Mürzzuschlag, und Brahms, um ungestört mit ihr sprechen zu können, sorgte dafür, daß das ganze Restaurationszimmer des Bahnhofs geräumt wurde. Ob dies 1884 oder 85 war, läßt sich nicht feststellen, da bei Litzmann (a.a.O.) nichts von diesem Intermezzo zu finden ist. Im Sommer 1885 erhielt die Tischgesellschaft erwünschten Zuwachs durch Erich Schmidt und Emerich Robert, die in der Kaltwasserheilanstalt ihre rebellischen Nerven wieder zur Räson bringen wollten.

Der »schlanke Erich«, der als Nachfolger des Universitätsprofessors Wilhelm Scherer eine Zierde der Wiener Lehrkanzel geworden war, jetzt aber im Begriff stand, als neuernannter [439] Direktor des Goethe-Archivs nach Weimar abzugehen, gehörte zu den heiteren Stammgästen der Gauseschen Tafelrunde, und auch der »sanfte Emerich«, der von den Wiener Damen angebetete jugendliche Held des Burgtheaters, entpuppte sich, sobald er die äußere Hülle seiner preziösen Umgangsformen abgestreift hatte, als ein ganz fideles Haus. Zur großen Verwunderung des tonangebenden Mürzzuschlag und zum heimlichen Neide seiner »courfähigen« Hälfte durchlief eines Tages den frommen, züchtigen Ort die grauenvolle Kunde, die drei schönsten Männer am Platze hätten bei Nacht ein Volksfest mit ihrer Anwesenheit beehrt, bei dem es »stoansteirisch« hergegangen sei, und Brahms habe skandalöserweise zum Gaudium aller Anwesenden mit einem munteren »Diandl« geschuhplattelt.24 Zuzutrauen ist es ihm gewiß.

Mit mehreren jungen Damen stand Brahms auf dem Gruß- und Neckfuß, ohne sie näher zu kennen. Frau Fritzi Braun in Wien erzählt: »Im Sommer 1885 – es war in Mürzzuschlag – hatte ich das Glück, dem Meister, der in demselben Hause wie wir wohnte, täglich zu begegnen und von ihm immer in liebenswürdiger Weise begrüßt und angesprochen zu werden. ›Na, wie geht's,‹ fragte er mich einmal, als wir uns vor dem Hause trafen. ›Danke, sehr gut,‹ antwortete ich ›darf auch ich fragen, wie es Ihnen geht?‹ – ›Mir?‹ erwiederte er gedehnt ›mir kann es heute nur so gehen wie Ihnen, aber genau nur so wie Ihnen.‹ – Erstaunt und verständnislos zugleich sehe ich ihn an, und er sagt mit dem gewissen Ton und dem schelmischen Augenblinzeln, die Anzeichen seines gutmütigen Spottes waren: ›Denken Sie nur: gestern stehe ich hier auf demselben Fleck und höre Ihrem wunderschönen Klavierspiel zu ... kommen zwei Damen sachte heran, stellen sich knapp vor mich hin, und die eine flüstert der andern zu: Hörst du? [440] Brahms spielt.‹ – Er nannte mich dann ›seine Doppelgängerin‹ und führte den Scherz noch weiter fort, als er Herrn und Frau Dr. Fellinger mit der Geigerin Marie Soldat auf Besuch bei sich und mich dazu eingeladen hatte, um einer improvisierten musikalischen Unterhaltung beizuwohnen. Eine unvergeßlich schöne Stunde, an die mich glücklicherweise ein darauf bezügliches Blatt von seiner Hand erinnern darf. – Infolge längerer Abwesenheit von Wien hatte ich sein Violinkonzert noch nicht gehört, kannte es auch nicht, und fragte, von wem denn die Kadenz darin sei. Sofort replizierte Brahms: ›Die wird und könnte wohl von Ihnen sein, – da Sie ja für mich spielen, werden Sie wohl auch für mich komponieren müssen. Was wird da aus dem armen Brahms werden?‹ Er lachte sein eigentümliches Lachen, in das die anderen um so herzlicher einstimmten als er ihnen auch gleich die frühere Begebenheit erzählte.«

Ende Juni 1885 schrieb mir Brahms nach Leopoldskron bei Salzburg, hoffentlich gefalle es mir in »dortigem Sumpfe« ausgezeichnet, sonst täte es ihm doppelt leid, daß hier (in Mürzzuschlag) so manches ganz behagliche Nestchen leer stehe, und als ich ihn Anfang Juli zu einer gemeinsamen Fahrt nach München zu verführen suchte, antwortete er am 9.:

»In den heißesten Sommertagen nach München? Nein, trotz Paul Heyse – Nein! Sie aber werde ich wohl sehen; denn ich habe vor, etwa im August nach Salzburg und Berchtesgaden zu gehen. Wie herrlich schön es bei Ihnen ist, brauche ich aber nicht erst zu lernen, und mit Mürzzuschlag habe ich nicht renommiert. Dort ist es nur leider nicht so praktisch für einen ›einschichtigen‹ Herrn, wie ich es bin. Desto vergnügter aber werde ich die Herrlichkeit anschauen und Sie beneiden, – daß es Ihnen eben praktisch ist!

Feuer hatten wir hier; etwas mehr Wind oder weniger feste Mauern, und ich hätte mein hübsches Logis nicht mehr. Meine Sachen waren schon zweimal über die Straße gebracht! Wissen Sie denn, daß gerade vor meiner Ankunft hier ein Erdbeben war, und ich die Zimmer wüst und voll Risse fand« ....

Aus der für den August projektierten Salzburger Reise, deren Ziel Frau Schumann und Herzogenbergs waren, die auf dem [441] Salzberg bei Berchtesgaden wohnten, wurde nichts, weil Brahms Anfang August noch mit dem Finalsatz seiner neuen Symphonie beschäftigt war, und Ende August, wo er hätte kommen können, Herzogenbergs von zwölf Mann Verwandtenbesuch belagert waren.25