|

Zwölftes Kapitel.

Das Jahr 1804. Frau von Ertmann. Die Sinfonia eroica. Beethoven und Breuning. Beginn des Fidelio.

Zum Neujahrstage 1804 sandte Beethoven der Baronin von Ertmann (geb. Dorothea Graumann) ein Kunstblatt (zwei Engel, einer mit der Lyra, der andere mit Notenblatt und Schreibstift) nebst Gratulationskarte:

»An die Baronin Ertmann zum Neuem Jahre 1804 von ihrem Freunde und Verehrer

Beethoven.«

[413] Das Blatt ist im Besitz von Erich Prieger in Bonn und wurde im zweiten Märzheft 1904 der »Musik« von Alfr. Kalischer reproduziert. Dasselbe belegt, daß bereits um diese Zeit die wegen ihres ausgezeichneten Klavierspiels allgemein bewunderte Dame mit Beethoven bekannt war. Dorothea Graumann ist um 1778 zu Offenbach a. M. geboren und vermählte sich 1797 mit dem Major von Ertmann vom Regiment Hoch-und Deutschmeister, der 1818 als General nach Mailand versetzt wurde, sie starb, wahrscheinlich in Mailand, im Jahre 1848 (ihre Nichte ist Frau Mathilde de Castrone-Marchesi geb. Graumann). Wann dieselbe Beethovens Schülerin wurde, wissen wir nicht; nach Ausweis der obigen Gratulation aber wohl sicher schon vor 1804. Es sei gleich hier darauf hingewiesen, daß ihr Beethoven 1816 die hochpoetische A-Dur-Sonate Op. 101 widmete und daß diese Sonate zu allem, was über ihr Spiel und ihre Auffassungsgabe berichtet wird, so ausgezeichnet paßt, daß das Werk als eine Charakterisation ihrer Persönlichkeit gelten muß.

Frau von Ertmann – im Jahre 1803 25 Jahre alt – studierte Beethovens Kompositionen bei ihm selbst ein, und übertraf, wie alle gleichzeitigen Quellen übereinstimmend melden, wenn nicht alle Darsteller derselben, jedenfalls alle ihres Geschlechtes. Reichardt, ein vorzugsweise kompetenter Beurteiler, hörte sie wiederholt im Winter 1808–9, und gibt seinen Eindruck in folgender Weise wieder:

»Schon längst hatte man mir von der Gemahlin des Majors von Ertmann vom Regiment Neumeister, der in der Nähe von Wien in Garnison steht, als von einer großen Klavierspielerin gesprochen, die besonders die größesten Beethovenschen Sachen sehr vollkommen vortrüge. Ich war also darauf vorbereitet, und ging mit großer Erwartung zu ihrer Schwester, der Gemahlin des jungen Banquiers Franke, welche die Güte hatte, mich von der Ankunft der Frau von Ertmann unterrichten zu lassen, um ihre Bekanntschaft zu machen. Eine hohe, edle Gestalt und ein schönes, seelenvolles Gesicht spannten meine Erwartung beim ersten Anblick der edlen Frau noch höher, und dennoch ward ich durch ihren Vortrag einer großen Beethovenschen Sonate wie fast noch nie überrascht. Solche Kraft neben der innigsten Zartheit habe ich, selbst bei den größten Virtuosen, nie vereinigt gesehen; in jeder Fingerspitze eine singende Seele, und in beiden gleich fertigen, gleich sicheren Händen, welche Kraft, welche Gewalt über das ganze Instrument, das Alles, was die Kunst großes und schönes hat, singend und redend und spielend hervorbringen muß! Und es war nicht einmal ein schönes Instrument, wie man sie sonst hier so häufig findet, [414] die große Künstlerin hauchte dem Instrumente ihre gefühlvolle Seele ein, und zwang ihm Dienste ab, die es wohl noch keiner anderen Hand geleistet hatte.« »In Zmeskall's Räumen«, erzählt er weiter, »hatten wir das Glück, von der Frau Majorin von Ertmann eine große Beethovensche Phantasie mit einer Kraft, Seele und Vollkommenheit vortragen zu hören, die uns alle entzückte. Es ist nicht möglich, etwas Vollkommeneres auf dem vollkommnen Instrumente zu denken. Es war ein schönes Streichersches Fortepiano, das heute zu einem ganzen Orchester beseelt wurde.« Bei einer anderen Gelegenheit, im Frankeschen Hause, spielte Frau von Ertmann kleinere Sätze »mit einer Präcision und Eleganz, die eine große Meisterschaft voraussetzt. Diese aber entwickelte sie in jener herrlichen Phantasie, mich dünkt aus Cis moll, ganz und in einem erstaunenswürdigen Grade. Ich besinne mich nicht, je etwas größeres und vollendeteres gehört zu haben. Dieses große Kunsttalent gehört aber nicht diesem Lande an. Frau von Ertmann ist eine geborene Graumann aus Frankfurt am Main, lebt aber schon seit mehreren Jahren in diesem kunstreichen Lande, und zog ihren größten Gewinn von Beethovens Nähe.«

Wohl mochte der Meister sie seine »Dorothea-Cäcilia« nennen! In einem seiner schönsten Briefe beschreibt der junge Felix Mendelssohn seinen Besuch bei Ertmanns in Mailand (1831), den »angenehmsten, gebildetsten Leuten, die man sich denken kann, beide in einander verliebt, als seien sie Brautleute, und sind doch schon vierunddreißig Jahre verheirathet«, und erzählt, wie er und die Dame sich einander wechselweise durch den Vortrag Beethovenscher Kompositionen erfreuten, wie dann »der General, der nun in seinem grauen, stattlichen Commandeurrock mit vielen Orden erschien, ganz glücklich war und vor Freuden weinte«, und zwischendurch »die schönsten Geschichten von Beethoven, wie er Abends, wenn sie ihm vorspielte, die Lichtputze zum Zahnstocher gebraucht habe« usw. vorbrachte. In diesem Briefe findet sich noch eine rührende und schöne Erinnerung der Baronin. »Sie erzählte«, fährt Mendelssohn fort, »wie sie ihr letztes Kind verloren habe, da habe der Beethoven erst gar nicht mehr ins Haus kommen können; endlich habe er sie zu sich eingeladen, und als sie kam, saß er am Clavier, und sagte blos: ›Wir werden nun in Tönen mit einander sprechen‹, und spielte so über eine Stunde immer fort, und, wie sie sich ausdrückte: ›Er sagte mir alles, und gab mir auch zuletzt den Trost.‹ –«

Den Hoffnungen Beethovens auf die Komposition einer Oper wurde infolge von Verhandlungen, welche während des Winters 1803–4 geführt [415] wurden, für den Augenblick ein Ende gemacht. Wir wollen dies mit den Worten Treitschkes1, der selbst dabei eine Rolle spielte, erläutern.

»Am 24. Februar 1801 war die erste Darstellung der Zauberflöte auf dem K. K. Hoftheater nächst dem Kärnthnerthore. Orchester und Chöre, dann die Rollen des Sarastro (Weinmüller), der Königin (Mad. Rosenbaum), Pamina (Dlle. Saal) und des Mohren (Lippert) waren weit vorzüglicher als früher. Sie blieb dort durch das ganze Jahr die einzige beliebte deutsche Oper. Der Entgang vieler Einnahmen, ferner der Umstand, daß man manche Lesarten geändert, die Reden gekürzt und den Namen des Verfassers nicht erwähnt hatte, entrüstete S. (Schikaneder) ungemein. Er unterließ nicht, seiner Galle Luft zu machen, und einige verwundbare Stellen der Aufführung zu parodiren2. So gelang z.B. die Verwandlung des Kleides der Alten zur Papagena fast nie. Schikaneder ließ daher bei der Wiederholung auf seiner Bühne ein paar Schneider herausgehen, welche das Ausziehen langsam besorgten u.s.w. Diese Ereignisse waren Kleinigkeiten, wenn sie nicht so bedeutende Folgen gehabt hätten; denn von hier aus datirten der Haß und die Eifersucht, die zwischen den deutschen Opern beider Theater ausbrachen, wechselweise alles Neue verfolgten und damit endigten, daß Freiherr von Braun, der damalige Hoftheater-Unternehmer, das Theater an der Wien zu Anfang 1804 eigenthümlich erwarb, wodurch dann alles unter einen Hirten kam, doch niemals eine Heerde werden wollte.«

[416] In bezug auf diesen letzten Punkt äußert Seyfried in seiner handschriftlichen Selbstbiographie folgendes:

»Solche niemals nur scheinbare Vereinigung eines jedoch stets feindselig gegenwirkenden gemeinschaftlichen Interesses brachte unser, von den hochmögenden Herrn in der Regel immer stiefväterlich behandeltes Institut (das Theater an der Wien) schon dadurch, daß die Rivalität verloren ging, auf eine subalterne Stufe: ein Erfahrungssatz, dessen pragmatische Evidenz leider die Folgezeit selbst zu wiederholten Malen bestätigte.«

Zitterbarth hatte einige Monate vorher von Schikaneder sämtliche Rechte käuflich erworben und ihm 100000 Gulden für das ausschließliche Privilegium ausbezahlt; und da er auf diese Weise absoluter Herr war, »hatte er mit sich herunterhandeln lassen bis auf eine Million und 60,000 Gulden Wiener Währung .... der Contrakt wurde den 11ten Febr. unterzeichnet und den 16ten das Theater an der Wien nach dieser neuen Bestimmung mit der Oper Ariodante von Mehul eröffnet«3.

Zitterbarth hatte Schikaneder als Direktor behalten; Baron Braun aber entließ ihn jetzt, und der Sekretär des Hoftheaters, Joseph von Sonnleithner, versah für den Augenblick diese Stelle.

Der Verkauf des Theaters machte die Verträge mit Vogler und Beethoven hinfällig; nur die erste der drei Opern Voglers, »Samori« (Text von Fr. X. Huber), wurde, da sie fertig war, einstudiert und am 7. Mai aufgeführt.

Baron Braun hatte nunmehr drei Theater unter sich. Es war jedoch noch nicht Zeit für ihn, neue Kontrakte mit Komponisten abzuschließen, ehe er die Zügel völlig in der Hand hatte und ehe die Angelegenheiten des neuen Kaufes völlig geordnet und die Geschäfte in regelmäßigen Gang gebracht waren; auch war durchaus keine Notwendigkeit zu eilen vorhanden, da das Repertoire so vollständig ausgestattet war, daß die Liste der neuen Stücke für das Jahr die Zahl 43 erreichte, unter denen 18 Opern und Singspiele waren4. Die Angabe der ersten Auflage, daß Beethoven durch den Direktionswechsel seine freie Wohnung im Theatergebäude verloren, stützte sich darauf, daß Beethoven um diese Zeit eine Wohnung im »Roten Hause« mietete, wo auch Stephan von Breuning gerade damals wohnte (derselbe starb auch 1827 in diesem Hause). Es ist der große Häuserkomplex, welcher zu den Esterhazyschen Besitzungen gehört, bekannt unter dem Namen »das rote Haus«, welches in einem rechten [417] Winkel an das Schwarzspanierhaus nebst Kirche anstößt, und mit seiner Fronte dem freien Platze zugekehrt ist, wo jetzt die neue Votivkirche steht. Ries (Notizen S. 112) erzählt aber, daß Beethoven diese Wohnung neben der im Theater mietete. Wir kommen darauf zurück.

Es verdient erwähnt zu werden, daß das Jahr vom Oktober 1803 bis zum Oktober 1804 das des ersten Aufenthalts von C. M. v. Weber in Wien und seiner Studien unter Vogler war. Weber war damals erst 18 Jahre alt, und »das weiche Männel« machte keinen sehr günstigen Eindruck auf Beethoven. Später, als Webers schönes dramatisches Talent sich entwickelt hatte und bekannt geworden war, verhinderte kein ehemaliges Vorurteil Beethoven, dasselbe gebührend zu schätzen und von Herzen anzuerkennen.

Unter den namhaften Fremden, welche in diesem Frühjahr Wien besuchten, befand sich Clementi. Er ließ, wie Czerny erzählt, Beethoven sagen, er würde ihn gerne sehen. »Da kann Clementi lange warten, bis Beethoven zu ihm kommt«, war die Antwort. Ries erzählt (S. 101): »Als Clementi nach Wien kam, wollte Beethoven gleich zu ihm gehen; allein sein Bruder setzte ihm in den Kopf, Clementi müsse ihm den ersten Besuch machen. Clementi, obschon viel älter, würde dieses wahrscheinlich auch gethan haben, wären darüber keine Schwätzereien entstanden. So kam es, daß Clementi lange in Wien war, ohne Beethoven anders als von Ansehen zu kennen. Oefters haben wir im Schwanen an einem Tische zu Mittag gegessen, Clementi mit seinem Schüler Klengel und Beethoven mit mir; alle kannten sich, aber keiner sprach mit dem andern oder grüßte nur. Die beiden Schüler mußten den Meistern nachahmen, weil wahrscheinlich jedem der Verlust der Lectionen drohte, den ich wenigstens bestimmt erlitten haben würde, indem bei Beethoven nie ein Mittelweg möglich war.« –

Zu Beginn des Frühjahres war eine schöne Abschrift der Sinfonia eroica angefertigt worden, um durch die französische Gesandtschaft nach Paris ge schickt zu werden, wie Schindler nach Moritz Lichnowskys Mitteilung berichtet. »Bei dieser Symphonie«, sagt Ries (S. 78), »hatte Beethoven sich Buonoparte gedacht, aber diesen, als er noch erster Consul war. Beethoven schätzte ihn damals außerordentlich hoch, und verglich ihn den größten römischen Consuln. Sowohl ich, als mehrere seiner näheren Freunde haben diese Symphonie schön in Partitur abgeschrieben, auf seinem Tische liegen gesehen, wo ganz oben auf dem Titelbatte das Wort ›Buonoparte‹ und ganz unten ›Luigi van Beethoven‹ stand, aber kein Wort mehr. Ob und womit die Lücke hat ausgefüllt werden [418] sollen, weiß ich nicht. Ich war der erste, der ihm die Nachricht brachte, Bonaparte habe sich zum Kaiser erklärt, worauf er in Wuth gerieth und ausrief: ›Ist der auch nichts anders, wie ein gewöhnlicher Mensch! Nun wird er auch alle Menschenrechte mit Füßen treten, nur seinem Ehrgeize fröhnen; er wird sich nun höher, wie alle andern stellen, ein Tyrann werden!‹ Beethoven ging an den Tisch, faßte das Titelblatt oben an, riß es ganz durch und warf es auf die Erde. Die erste Seite wurde neu geschrieben und nun erst erhielt die Symphonie den Titel: ›Sinfonia eroica‹.« Es leidet nicht den geringsten Zweifel, daß Ries bei Beschreibung dieser Szene von seinem Gedächtnisse nicht getäuscht wurde; denn Graf Moritz Lichnowsky, welcher zufällig bei Beethoven war, als Ries die unangenehme Neuigkeit brachte, beschrieb den Verlauf derselben Schindler ebenso, jahrelang ehe die Notizen von Ries erschienen waren.

Die Akte des französischen Tribunates und Senates, welche den ersten Konsul zur kaiserlichen Würde erhoben, sind vom 3., 4. und 17. Mai datiert; Napoleon nahm die Krone am 18., und die feierliche Proklamation erfolgte am 20. Gerade in jenen Tagen würde die Nachricht von einem so wichtigen Ereignisse nicht zehn Tage erfordert haben, um Wien zu erreichen. Daraus ergibt sich, daß spätestens zu Anfang Mai 1804 eine vollständige Abschrift der Sinfonia eroica fertig war. Daß es sich hier um eine Abschrift handelt, bezeugen die beiden glaubwürdigen Zeugen Ries und Lichnowsky; auf Beethovens Autograph, bei der Auktion von 1827 für 3 fl. 10 Kr. W. W. von dem Wiener Komponisten Joseph Dessauer angekauft, konnte sich jene Erzählung nicht beziehen. Dieselbe ist von Anfang bis Ende durch Radierungen und Verbesserungen entstellt, und das Titelblatt paßt in keiner Weise zu der Beschreibung von Ries. Es lautet wie folgt:

(Ganz oben) NB. 1. In die erste Violinstimme werden gleich die anderen Instrumente zum Theil eingetragen.

Sinfonia grande

[hier sind zwei Worte ausradiert]

1804 im August

del Sigr

Louis van Beethoven.

Sinfonie 3. Op. 55.

(am unteren Ende) NB. 2. Das dritte Horn ist so geschrieben, daß es sowohl von [sic] einem primario als secundario geblasen werden kann.

Bei dem Trauermarsche findet sich folgende Bemerkung: »NB. Die Noten im Baß, welche die Striche in die Höhe haben, sind für das [419] Violoncell und die die Striche unter sich haben für den Violon.« Sowohl diese Bemerkungen als die beiden auf dem Titelblatte sind offenbar Weisungen für den Kopisten.

Eines der beiden auf dem Titel ausradierten Worte war »Bonaparte«, und gerade unter seinen eigenen Namen schrieb Beethoven mit Bleistift in großen Buchstaben die jetzt beinahe ausgewischten, doch noch lesbaren Worte: »Geschrieben auf Bonaparte«.

Man kann daher zuverlässig annehmen, daß alle die auf Czerny, Dr. Bertolini und wen immer zurückgehenden Traditionen (s. oben S. 64 f.), daß das erste Allegro die Beschreibung einer Seeschlacht sein sollte, und der Trauermarsch zur Erinnerung an Nelson oder an den General Abercrombie geschrieben sei5, Mißverständnisse sind, und daß der Bericht Schindlers das Richtige enthält; ferner ist klar, daß das Datum »804 im August« nicht das der Komposition der Symphonie ist. Dasselbe ist mit einer andern, dunkleren Dinte geschrieben, als die übrigen Worte auf dem Titel, und wahrscheinlich lange Zeit nachher hinzugesetzt, wobei Beethoven sein Gedächtnis täuschte. Ein solcher Irrtum wäre bei ihm nicht ohne Beispiel. Die beiden »Violin-Adagios mit ganzer Instrumentalbegleitung«, welche durch den Bruder Karl im November 1802 André angeboten wurden, können nicht wohl etwas anderes sein als die beiden Romanzen; doch trägt die in G Op. 40 das Datum 1803. Möglich, daß Karl schrieb, ehe sie vollendet war. Ferner steht aber vollständig fest, daß Op. 124 am 3. Oktober 1822 aufgeführt worden ist; und doch trug die an Stumpff in London gesandte Abschrift folgenden Titel:

»Overture von Ludwig van Beethoven

Geschrieben für die Eröffnung des Josephstadt-Theaters gegen Ende September 1823 und zum erstenmal aufgeführt am 3ten October 1824.

Op. 124.«

Es ist demnach jedenfalls möglich, wenn nicht sicher, daß die Worte »804 im August« einen Irrtum enthalten.

Lenz erwähnt in seinem kritischen Kataloge (III. 221, 222) ein Skizzenbuch Beethovens in der musikalischen Bibliothek des Grafen Wielhorski zu St. Petersburg, welches seiner Form nach dem von Nottebohm beschriebenen Keßlerschen völlig gleich ist; Querfolio, mit 16 Notensystemen [420] auf der Seite; nur hat es anstatt 192 nur 172 Seiten. Wie sein Inhalt zeigt, wurde es während des Frühjahrs und Sommers von 1801 benutzt, gleichwie das andere im Herbste desselben Jahres und den fünf oder sechs folgenden Monaten.

Von seinem Inhalte »gehören ungefähr zwei Drittheile dem Christus am Oelberg an, und das andere Drittheil sind Instrumentalgedanken, wie die Anfänge von Nr. 1. Op. 33 (Bagatellen), Nr. 2. Op. 112 (d.i.Op. 119, Bagatellen), Nr. 3. Op. 31 (Sonate), eine Stelle aus Op. 47 (Kreutzersonate), eine Andeutung der Marcia funebre aus der Eroica und fortgesetzte Skizzen des Finale6. Diese Eroica-Skizzen gehen dem Oratorium voraus.« Nun ist bekanntlich das Finale der Eroica eine Reihe von Variationen über ein Thema aus der Prometheusmusik, die am 28. März 1801 zuerst aufgeführt wurde. Daher bietet das Skizzenbuch beiläufig eine bestimmte Bestätigung von. Schindlers Datum 1801 für den Christus und von der in unserem Texte gegebenen Bestimmung von Ries' Ankunft in Wien im Herbste desselben Jahres.

Dasselbe gibt uns außerdem Veranlassung, zwei Stellen aus den Papieren Otto Jahns, auf welche wir früher (S. 64 f.) nur angespielt haben, hier anzuführen.

1. Dr. Bertolini erzählte Jahn: »Den ersten Gedanken zur Sinfonia Eroica gab Beethoven Bonaparte's Zug nach Aegypten (Mai 1798), und das Gerücht von Nelsons Tod in der Schlacht bei Aboukir veranlaßte den Trauermarsch (22. Juni, wobei Nelson wirklich am Kopf verwundet wurde).«

Bertolini wurde im Jahre 1806 zuerst mit Beethoven bekannt. Schindlers Mitteilung, daß Bernadotte die Idee der Symphonie hervorrief, welche auf Beethovens eigene Worte gegründet war, hat größeres Gewicht, und würde dasselbe behalten, selbst wenn sie nicht durch das Titelblatt von Dessauers Manuskript gestützt wäre.

2. Czerny schreibt: »Nach der Angabe von Beethovens langjährigem vertrautem Freunde Dr. Bertolini gab ihm der Tod des englischen Generals Abercrombie die erste Idee zur Sinfonia Eroica. Daher der navale (nicht landmilitärische) Charakter des Themas und des ganzen ersten Satzes.« (?!)

»Da diese Sinfonie schon 1803 geschrieben, so fallen alle die Erzählungen [421] weg, die in Bezug auf die Kaiserkrönung Napoleons (1804, wo die Sinfonie bereits aufgeführt wurde) u.s.w. verbreitet worden.«

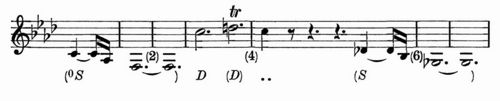

»Das Thema war ursprünglich wie folgt:

wie es nämlich am Schlusse des ersten Satzes angebracht wird.

Ueber das Thema der Marcia funebre scheint B. lange reflectirt zu haben, da er nämlich die Schlußcadenz (im 7. und 8. Tacte) vielfach änderte. Die erste Idee zu einem größeren Tonstücke blieb oft Jahre lang liegen, bis Beethoven sie schriftlich zu bearbeiten anfing. Es ist aber möglich, daß B. bei seinen oft wechselnden Launen die Eroica und Napoleon in Beziehung brachte.«

Sir Ralph Abercrombie, General in der englischen Armee, war in der Schlacht bei Alexandria am 21. März 1801 tödlich verwundet worden und starb am 28. Bei günstigem Winde konnte der Überbringer der Berichte über jenes Ereignis Wien in drei oder vier Wochen erreichen, und es ist demnach möglich, daß diese Nachricht den Gedanken zu dem Trauermarsche hervorrief, welcher damals im Skizzenbuche notiert wurde, der jedoch zwei Jahre später zu einem ganz andern Zwecke diente.

Fassen wir diese mancherlei einander widersprechenden Angaben ihrem positiven Gehalte nach zu sammen, so ergibt sich für die Genesis der Symphonie, daß das Thema des Trauermarsches schon im Frühjahr 1801 skizziert wurde, daß der letzte Satz der Symphonie wie auch die Klaviervariationen Op. 35, welche ebenfalls in der ersten Hälfte des Jahres 1801 in Angriff genommen wurden, auf das Anfangsthema von Nr. 16 der Prometheus-Musik basiert ist; dagegen gehören der erste Satz und das Scherzo bestimmt ganz dem Jahr 1803 an. Ob Beethoven bei dem Trauermarsch und den Variationen irgendwie an Napoleon gedacht hat, erscheint zum mindesten zweifelhaft, wenn auch nicht ganz ausgeschlossen ist, daß das allmähliche Herauswachsen des Satzes aus den unscheinbaren Baßnoten ihm geeignet erschienen sein könnte, den imponierenden Werdegang des kleinen Korporals zu illustrieren. Überhaupt ist es doch aber im höchsten Grade auffallend, welches besondere Interesse er für den an sich so unscheinbaren »Kontretanz« bewiesen hat, da er nicht weniger als drei große Werke aus demselben entwickelt hat. Bisher scheint noch niemand beachtet zu haben, daß mit diesem[422] Thema als Kern nicht nur das ganze »Finale« der Prometheus-Musik gearbeitet ist das aber dann in derCoda [Allegro molto  ] in unverkennbarer Weise auf die Ouvertüre zurückgreift) – auch der zweite »Kontretanz« ist nur eine Verkleidung des ersten, die aber durch den Tonartenkontrast G-Dur–Es-Dur die Bedeutung von einer Art Trio gewinnt –, daß vielmehr die charakteristischen Elemente des Themas, nämlich diejenigen, welche in den Variationen Op. 35 und dem Finale der Eroica klar als die eigentlich leitende Idee herausgestellt sind, auch in der ganzen Prometheus-Musik herrschen, so daß man geradezu sagen kann: dieselbe ist das dritte Variationenwerk über dasselbe Thema (zeitlich das erste). Mit zwei Worten ist das freilich nicht zu beweisen, und da ein ausführlicher Nachweis hier allzuviel Raum in Anspruch nehmen würde, so behält sich der Herausgeber vor, denselben an anderer Stelle beizubringen7. Man sehe aber z.B. Nr. 8 der Prometheus-Musik an (am Ende der einleitenden Fanfare):

] in unverkennbarer Weise auf die Ouvertüre zurückgreift) – auch der zweite »Kontretanz« ist nur eine Verkleidung des ersten, die aber durch den Tonartenkontrast G-Dur–Es-Dur die Bedeutung von einer Art Trio gewinnt –, daß vielmehr die charakteristischen Elemente des Themas, nämlich diejenigen, welche in den Variationen Op. 35 und dem Finale der Eroica klar als die eigentlich leitende Idee herausgestellt sind, auch in der ganzen Prometheus-Musik herrschen, so daß man geradezu sagen kann: dieselbe ist das dritte Variationenwerk über dasselbe Thema (zeitlich das erste). Mit zwei Worten ist das freilich nicht zu beweisen, und da ein ausführlicher Nachweis hier allzuviel Raum in Anspruch nehmen würde, so behält sich der Herausgeber vor, denselben an anderer Stelle beizubringen7. Man sehe aber z.B. Nr. 8 der Prometheus-Musik an (am Ende der einleitenden Fanfare):

und nach acht frei dasselbe umschreibenden Takten weiter:

Ich denke, das ist überzeugend; aber ähnlich entpuppen sich eine ganze Reihe anderer Nummern als freie Variationen. Es hieße Beethoven eine arge Armut an Ideen imputieren, wollte man annehmen, daß diese frappanten Übereinstimmungen in der Anlage nicht beabsichtigt, nicht bewußt gewesen wären. Nicht nur die ganze Prometheus-Musik erhält aber durch diese Erkenntnis einen anderen Sinn, sondern auch das Verhältnis [423] der Eroica zu ihr rückt in eine neue Beleuchtung. Der Gedanke, daß wirklich eine Übertragung des Vorstellungskreises, in dem Beethoven sich bei der Konzeption der Prometheus-Musik bewegte, auf die Persönlichkeit Bonapartes vorliegt, gewinnt an Wahrscheinlichkeit. Wir hätten dann in dem ersten Satze und dem Scherzo die nachgeschriebenen Ergänzungssätze vor uns; zweifellos sind sie die Krone des Werkes.

Eine eingehende Analyse des Werkes ist hier nicht möglich. Von einer Ausdeutung im Sinne eines durchgeführten Programms kann nicht die Rede sein. Andererseits würde Beethoven nicht den Titel Sinfonia eroica gewählt haben, wenn ihm nicht daran gelegen gewesen wäre, den Hörer in seinen Assoziationen nach einer bestimmten Seite hin zu beeinflussen. Aber weder an eine Seeschlacht noch eine Schlacht zu Lande wird man denken dürfen, sondern nur an die Schilderung oder vielmehr die Willensäußerung eines heldenhaften Charakters, eines sieghaft alle Hindernisse bezwingenden starken Geistes. Die ideale Vorstellung, welche Beethoven von Napoleons Charakter hatte, bis ihn die Annahme der Kaiserwürde überzeugte, daß auch er von Ehrgeiz und Herrschsucht beseelt war, zwingt, wenn man überhaupt eine Beziehung des Inhaltes des Werkes auf Napoleon annehmen will, zu dieser Deutung, aber nicht zu mehr. Das erste Thema mit seiner einfachen Bewegung im Akkord ist dann ein Ausdruck schlichter Größe, die schon gleich nach der ersten Steigerung zu ff (Takt 37 ff.) in hohem Grade imponierend hervortritt. Diese wenigen Takte fügen aber dem Charakterbilde auch bereits Züge edler Menschlichkeit und Herzensgüte (Takt 9 ff.) ein, wie sie andererseits durch die wuchtigen Rhythmen (Takt 29 ff.), die synkopischen sf, welche je zwei und zwei Viertel im Widerspruch mit dem dreiteiligen Takte zusammenziehen, die beispiellose Energie seines Helden versinnlichen. An denff-Vortrag des Hauptmotivs schließt dann als Anfang der Überleitung zum zweiten Thema die berühmte souverän über die verschiedenen Holzbläserstimmen mitsamt der ersten Violine verfügende Stelle, die man von schwebenden Genien getragenen Blumengewinden vergleichen möchte, bestimmt, den Helden zu ehren, den man in den im Akkord emporsteigenden Viertelgängen der Bässe weiter repräsentiert sehen mag. Den Schlüssel für die auffallendste Stelle:

[424] hat Beethoven 1826 in dem Variationen-Thema des Cis-Moll-Quartetts gegeben:

d.h., das schluchzend abgestoßene ? e der Oboe ist natürlich dort ebenso Vorhalt vor f, wie hier das eis der ersten Violine Vorhalt vor fis ist. Das ist wieder so eine Probe von Beethovens Anforderungen an den Hörer. Aber nun sehe man, wie in den weiter folgenden Takten bis zur Reprise Beethovens neue Orchestrierungskunst sich entfaltet, wie nicht nur Einzelstimmen, sondern auch kleine Einzelgruppen von Instrumenten sich herauslösen und in dem Kernsatze des zweiten Themas Bläser und Streicher als separate Chöre ein Zwiegespräch von ergreifendem Ausdruck führen. Die Technik der durchbrochenen Arbeit, der Beteiligung aller Instrumente an der Spinnung des thematischen Fadens ist in dieser Symphonie bis zur letzten Konsequenz ausgebildet, die eine weitere Steigerung unmöglich macht. Das ist das wunderbar Neue an der Eroica. Eine unendliche Fülle neuer Ausdrucksmodalitäten sind mit einem Male der tonkünstlerischen Phantasie erschlossen und kommen in reichem Maße zur Anwendung.

Bei dem allbekannten Trauermarsch sei auf die drastische Wirkung der Schleifervorschläge in den Bässen aufmerksam gemacht. Gegen das Ende kommt in der ersten Violine viermal die Bindung zweier Sechzehntel auf derselben Stufe vor, wo scheinbar statt dessen nach allgemeinem Usus ein Achtel stehen müßte:

Vielleicht ist es nicht überflüssig, zu betonen, daß die Ausführung sicher ebenso gemeint ist wie in der Quartettfuge Op. 133 (gleich im Thema):

nämlich als zweimaliger Druck mit weitergehendem Bogen (ohne Strichwechsel). Vgl. Bd. V, 293 Anm. 2.

[425] Neue Bahnen erschließt auch das Scherzo, das erste, das er für Orchester geschrieben; die Scherzi der Klaviersonaten können ja (vielleicht mit Ausnahme desjenigen von Op. 1 III) mit diesen schattenhaft dahinhuschenden Gebilden überhaupt kaum verglichen werden, die auch, wo sie zum Tutti-Fortissimo sich durchringen, gespenstische Phantome bleiben. So wenigstens in der dritten und fünften Symphonie; in der vierten und sechsten ist ihr Charakter mehr der einer übermütigen Ausgelassenheit ohne die Assoziation des Spukhaften. In der Eroica aber ist die Schemenhaftigkeit am stärksten ausgeprägt. Man beachte, wie gleich zu Anfang die durch den Eintritt der Oboe sich geltend machende eigentliche Melodie im siebenten Takte der Notierung ganz unerwartet einsetzt mit Umdeutung des vierten wirklichen Taktes zum ersten (je zwei: 3/4-Takte der Notierung repräsentieren erst einen wirklichen Takt, dessen Zählzeiten noch immer sehr lebhaft bewegte sind). Die jedermann vertrauten Schönheiten des Werkes (z.B. die wunderbaren Hornwirkungen des Trios [die drei Hörner sind auch ein Novum in der Literatur]) bedürfen keiner Erörterung. Für den letzten Satz sei das Studium von Op. 35 und eine gründliche Durchsicht der Prometheus-Musik dringlich empfohlen; es handelt sich in den drei Werken doch tatsächlich um ganz verschiedene Arbeiten, die nur in kleinen Partien identisch sind. Die Aufnahme in die Kontretänze ist dagegen von ganz untergeordneter Bedeutung.

Über die erste Aufführung und die Herausgabe vergleiche das folgende Kapitel. Daß nach der Fertigstellung des Werkes eine so erhebliche Zeit verstrich bis zur ersten Aufführung und zur Drucklegung, erklärt sich hinlänglich durch die intensive Beschäftigung Beethovens mit der Komposition der Oper Leonore (Fidelio), welche mindestens bis in das Frühjahr 1804, vielleicht aber noch weiter zurückreicht, wie wir sehen werden.

»Späterhin«, fährt Ries fort, »kaufte der Fürst Lobkowitz8 diese [426] Composition von Beethoven zum Gebrauche auf einige [?] Jahre, wo sie dann in dessen Palais mehrmals gegeben wurde.«

In Schmidts Wiener Musikzeitung (1843 S. 28) findet sich eine »Erzählung einer Person, welche Beethovens Umgang genoß9«, nach welcher, was auch ganz glaublich ist, dieses für die damalige Zeit so schwierige, originelle und in seinen Wirkungen fremdartige Werk von einer solchen »göttlichen Länge« nicht gefiel. »Einige Zeit nach dieser schmählichen Niederlage ließ sich bei demselben Kavalier (Lobkowitz), der indessen einen seiner Landsitze bezogen hatte, der Prinz Louis Ferdinand von Preußen zum Besuche anmelden.« – Um dem Prinzen eine Überraschung zu bereiten, wurde ihm die neue und natürlich völlig unbekannte Symphonie vorgespielt, und er hörte sie »mit gespannter Aufmerksamkeit, die sich mit jedem Satze steigerte«, an. Beim Schlusse bewies er seine Bewunderung dadurch, daß er sich als besondere Gunst eine unmittelbare Wiederholung ausbat, und nach Ablauf einer Stunde, da sein Aufenthalt zu kurz war, um ihm zu einem anderen Konzerte Gelegenheit zu geben, eine zweite. »Der Eindruck ist ein allgemeiner, und der hohe Gehalt der Musik nun anerkannt.«

[427] Wer Gelegenheit gehabt hat, über den Charakter und die musikalische Bildung des Prinzen Louis Ferdinand sich genauer zu unterrichten, und außerdem weiß, daß er gerade zu der hier angegebenen Zeit wirklich auf einer Reise war, die ihn in die Nähe von Besitzungen des Fürsten Lobkowitz brachte, für den wird diese Erzählung nichts Unwahrscheinliches haben. Wenn sie wahr ist, und die Begebenheit wirklich zu Raudnitz oder auf irgendeinem anderen Landsitze des Fürsten stattfand, dann haben die Proben und ersten Aufführungen der Symphonie zu Wien Wochen, vielleicht Monate vor »804 im August« stattgefunden.

Wie sich dies nun verhalten mag, jedenfalls war Ries bei der ersten Probe gegenwärtig und geriet bei derselben in Gefahr, von seinem Meister eine Ohrfeige zu erhalten. Hören wir ihn selbst. »In dem ersten Allegro ist eine böse Laune Beethoven's für das Horn; einige Tacte, ehe im zweiten Theile das Thema vollständig wieder eintritt, läßt Beethoven dasselbe mit dem Horn andeuten, wo die beiden Violinen noch immer auf einem Secundenaccorde liegen. Es muß dieses dem Nichtkenner der Partitur immer den Eindruck machen, als ob der Hornist schlecht gezählt habe und verkehrt eingefallen sei. Bei der ersten Probe dieser Symphonie, die entsetzlich war, wo der Hornist aber recht eintrat, stand ich neben Beethoven, und im Glauben, es sei unrichtig, sagte ich: ›der verdammte Hornist! kann der nicht zählen? – es klingt ja infam falsch!‹ Ich glaube, ich war sehr nah daran, eine Ohrfeige zu erhalten. – Beethoven hat es mir lange nicht verziehen.« (S. 79). –

Wie oben berichtet, wohnten Breuning und Beethoven nun in demselben Hause. Es war aber eine schlechte Ökonomie, daß zwei junge, einzelnstehende Männer, welche noch dazu durch so manche Bande der Freundschaft miteinander verbunden waren, wie Breuning und Beethoven, jeder für sich eine Anzahl10 Zimmer in demselben Hause bewohnten. Da jede der beiden Wohnungen Raum genug für beide enthielt, so gab Beethoven sehr bald die seinige auf und zog mit in die andere. Breuning hatte seine eigene Haushälterin und Köchin, und daher speisten sie auch meistens zusammen im Hause. Diese Einrichtung war kaum ausgeführt, als Beethoven in eine ernstliche Krankheit fiel, und er behielt auch, nachdem dieselbe überwunden war, noch lange ein hartnäckiges intermittierendes Fieber.

Jede Sprache hat ihre Sprichwörter zur Bezeichnung der Wahrheit, [428] daß dem, welcher sich nicht selbst hilft, schlecht geholfen ist. Auch Beethoven entdeckte, als es bereits zu spät war, daß er dem Bevollmächtigten Esterhazys nicht die nötige Anzeige gemacht habe, und daß er daher die Miete für die vorher bewohnten Zimmer bezahlen müsse. Die Frage, wer dabei einen Fehler begangen, wurde eines Tages zu Anfang Juli beim Mittagessen aufgeworfen, und endigte mit einem Streite, in welchem Beethoven so heftig wurde, daß er den Tisch und das Haus verließ und nach Baden zog, mit dem Entschlusse, lieber die Miete zu opfern und für eine andere Wohnung zu bezahlen, als mit Breuning unter demselben Dache zu bleiben. »Breuning«, sagt Ries, »ein Hitzkopf wie Beethoven, war durch dessen Benehmen so entrüstet, weil es in Gegenwart von dessen Bruder stattfand.« Es ist jedoch deutlich zu erkennen, daß er bald wieder ruhig wurde und sofort sein Bestes tat, um einen völligen Bruch zu verhindern. Wie man aus Beethovens darauf bezüglichen Anspielungen schließen kann, richtete Breuning einen Brief an ihn und forderte ihn in männlicher, dabei rührender und freundlicher Weise auf, zu vergeben und zu vergessen. Beethoven jedoch, von Krankheit erschöpft, nervös abgespannt und durch seine zunehmende Taubheit mißmutig und verdrießlich, blieb eine Zeitlang hartnäckig; sein Zorn mußte seinen Lauf haben. Er fand seinen Ausdruck in mehreren Briefen an Ries; doch ging dann der Paroxysmus vorüber. »Diese Briefe mit ihren Folgen«, sagt Ries, »sind eine zu schöne Urkunde über Beethoven's Charakter, als daß sie hier nicht vorkommen sollten«; welche Worte um so eher auch für unseren Zweck gelten dürfen, als dieselben für manche andere von Ries berichtete Begebenheiten aus jener Zeit die passendste Einleitung und Erläuterung bilden. Der erste dieser Briefe, aus dem Anfang Juli, ist von Ries S. 129 wie folgt mitgeteilt:

»Lieber Ries! Da Breuning keinen Anstand genommen hat, Ihnen und dem Hausmeister durch sein Benehmen meinen Character vorzustellen, wo ich als ein elender, armseliger, kleinlicher Mensch erscheine, so suche ich Sie dazu aus, erstens meine Antwort Breuning mündlich zu überbringen nur auf einen und den ersten Punkt seines Briefes, welchen ich nur deswegen beantworte, weil dieses meinen Charakter nur bei Ihnen rechtfertigen soll. – Sagen Sie ihm also, daß ich gar nicht daran gedacht, ihm Vorwürfe zu machen, wegen der Verspätung des Aufsagens, und daß, wenn wirklich Breuning Schuld daran gewesen sei, mir jedes harmonische Verhältniß in der Welt viel zu theuer und lieb sei, als daß um einige Hundert und noch mehr, ich einem meiner Freunde Kränkungen zufügen würde. Sieselbst wissen, daß ich Ihnen ganz scherzhaft vorgeworfen habe, daß Sie Schuld daran wären, daß die Aufsagung durch Sie zu spät gekommen sei. Ich weiß gewiß, daß Sie sich [429] dessen erinnern werden; bei mir war die ganze Sache vergessen. Nun fing mein Bruder bei Tische an und sagte, daß er Breuning Schuld glaube an der Sache; ich verneinte es auf der Stelle und sagte, daß Sie daran Schuld wären. Ich meine, das war doch deutlich genug, daß ich Breuning nicht die Schuld beimesse. Breuning sprang darauf auf, wie ein Wüthender, und sagte, daß er den Hausmeister herausrufen wollte. Dieses für mich ungewohnte Betragen vor allen Menschen, womit ich nur immer umgehe, brachte mich aus meiner Fassung; ich sprang ebenfalls auf, warf meinen Stuhl nieder, ging fort, und kam nicht mehr wieder. Dieses Betragen nun bewog Breuning, mich bei Ihnen und dem Hausmeister in ein so schönes Licht zu setzen und mir ebenfalls einen Brief zu schicken, den ich übrigens nur mit Stillschweigen beantwortete. – Breuning habe ich gar nichts mehr zu sagen. Seine Denkungsart und Handlungsart in Rücksicht meiner beweist, daß zwischen uns nie ein freundschaftliches Verhältniß Statt hätte finden sollen und auch gewiß nicht ferner Statt finden wird. Hiermit habe ich Sie bekannt machen wollen, da Ihr Zeugniß meine ganze Denkungs- und Handlungs-Art erniedrigt hat. Ich weiß, wenn Sie die Sache so gekannt hätten, Sie es gewiß nicht gethan hätten und damit bin ich zufrieden.

Jetzt bitte ich Sie, lieber Ries! gleich nach Empfang dieses Briefes zu meinem Bruder, dem Apotheker, zu gehen und ihm zu sagen, daß ich in einigen Tagen schon Baden verlasse, und daß er das Quartier in Döbling, gleich nachdem Sie es ihm angekündiget, miethen soll. Fast wäre ich schon heute gekommen; es ekelt mich hier; ich bin's müde. Treiben Sie um's Himmelswillen, daß er es gleich miethet, weil ich gleich allda hausen will. Sagen Sie und zeigen Sie von dem auf der anderen Seite geschriebenen Briefe nichts; ich will ihm von jeder Seite zeigen, daß ich nicht so kleinlich denke, wie er, und habe ihm erst nach diesem Briefe geschrieben, obschon der Entschluß zur Auflösung unserer Freundschaft fest ist und bleibt.

Ihr Freund

Beethoven.«

Nicht lange nachher folgte ein weiterer, aus welchem uns Ries folgendes mitteilt:

»Baden, am 14. Juli 1804.

Wenn Sie, lieber Ries! ein besseres Quartier zu finden wissen, so ist es mir sehr lieb. – Ich wünsche sehr, eines auf einem großen stillen Platze oder auf der Bastei zu haben. – – – Ich werde Sorge tragen, bis Mittwoch in der Probe zu sein. Daß sie bei Schuppanzigh ist, ist mir nicht recht. Er könnte mir Dank wissen, wenn ihn meine Kränkungen magerer machten. Leben Sie wohl, lieber Ries! Wir haben schlechtes Wetter und ich bin vor den Menschen hier nicht sicher; ich muß mich flüchten, um einsam sein zu können.« –

Aus einem dritten Briefe gibt Ries (S. 132) folgen des:

[430] »Baden, den 24. Juli 1804.

– – – Mit der Sache von Breuning werden Sie sich wohl gewundert haben: glauben Sie mir, Lieber! daß mein Aufbrausen nur ein Ausbruch von manchen unangenehmen vorhergegangenen Zufällen mit ihm gewesen ist. Ich habe die Gabe, daß ich über eine Menge Sachen meine Empfindlichkeit verbergen und zurückhalten kann; werde ich aber auch einmal gereizt zu einer Zeit, wo ich empfänglicher für den Zorn bin, so platze ich auch stärker aus, als jeder Andere. Breuning hat gewiß vortreffliche Eigenschaften, aber er glaubt sich von allen Fehlern frei, und hat meistens die am stärksten, welche er an andern Menschen zu finden glaubt. Er hat einen Geist der Kleinlichkeit, den ich von Kindheit an verachtet habe. Meine Beurtheilungskraft hat mir fast vorher den Gang mit Breuning prophezeit, indem unsere Denkungs-, Handlungs- und Empfindungs-Weise zu verschieden ist, doch habe ich geglaubt, daß sich auch diese Schwierigkeiten überwinden ließen; – die Erfahrung hat mich widerlegt. Und nun auch keine Freundschaft mehr! Ich habe nur zwei Freunde in der Welt gefunden, mit denen ich auch nie in ein Mißverhältniß gekommen, aber welche Menschen! Der eine ist todt, der andere lebt noch. Obschon wir fast sechs Jahre hindurch keiner von dem andern etwas wissen, so weiß ich doch, daß in seinem Herzen ich die erste Stelle, so wie er in dem meinigen einnimmt. Der Grund der Freundschaft heischt die größte Aehnlichkeit der Seelen und Herzen der Men schen. Ich wünsche nichts, als daß Sie meinen Brief läsen, den ich an Breuning geschrieben habe und den seinigen an mich. Nein nie mehr wird er in meinem Herzen den Platz behaupten, den er hatte. Wer seinem Freunde eine so niedrige Denkungsart beimessen kann, und sich ebenfalls eine solche niedrige Handlungsart wider denselben erlauben, der ist nicht werth der Freundschaft von mir. – Vergessen sie nicht die Angelegenheit meines Quartiers. Leben Sie wohl; schneidern Sie nicht zu viel, empfehlen Sie mich der Schönsten der Schönen; schicken Sie mir ein halbes Dutzend Nähnadeln. – Ich hätte mein Leben nicht geglaubt, daß ich so faul sein könnte, wie ich hier bin. Wenn darauf ein Ausbruch des Fleißes folgt, so kann wirklich was Rechtes zu Stande kommen.

Vale.

Beethoven.«

Der Leser kennt bereits zu gut den Charakter Breunings, um durch alle diese herben Ausdrücke, welche Beethoven in einem Anfluge von Galle schrieb, ein Vorurteil gegen denselben zu gewinnen; Beethoven hat jene Äußerungen später selbst von Herzen bereut und dies auch zu erkennen gegeben. Noch im Herbst desselben Jahres begegneten sich Beethoven und Breuning zufällig, und »nun fand völlige Aussöhnung statt, und jeder feindselige Vorsatz Beethovens, wie kräftig er auch in den beiden Briefen ausgesprochen wird, war gänzlich vergessen« (Ries S. 132). Und nicht dies allein; er schenkte Breuning gleichsam als ein Opfer auf dem Altare der Versöhnung das beste Bild von ihm, welches aus jenen Jahren existiert, ein schönes, im Jahre 1802 von Hornemann auf Elfenbein [431] gemaltes Miniaturbild, welches noch jetzt im Besitze von Breunings Nachkommen ist. Er begleitete dasselbe mit folgendem Briefe11:

»Hinter diesem Gemälde, mein guter, lieber Steffen, sei auf ewig verborgen, was eine Zeit lang zwischen uns vorgegangen. Ich weiß es, ich habe Dein Herz zerrissen. Die Bewegung in mir, die Du gewiß bemerken mußtest, hatte mich genug dafür gestraft. Bosheit war's nicht, was in mir gegen Dich vorging, nein, ich wäre Deiner Freundschaft nie mehr würdig; Leidenschaft bei Dir und bei mir; aber Mißtrauen gegen Dich ward in mir rege; es stellten sich Menschen gegen uns, die Deiner und meiner nie würdig sind. – Mein Portrait war Dir schon lange bestimmt; Du weißt es ja, daß ich es immer Jemanden bestimmt hatte. Wem könnte ich es wohl so mit dem wärmsten Herzen geben, als Dir, treuer, guter, edler Steffen! Verzeih mir, wenn ich Dir wehe that; ich litt selbst nicht weniger. Als ich Dich so lange nicht mehr um mich sah, empfand ich es erst recht lebhaft, wie theuer Du meinem Herzen bist und ewig sein wirst.

Du wirst wohl auch wieder in meine Arme fliehen, wie sonst.«

Von Breunings Seite war die Versöhnung nicht weniger vollständig. Am 13. November schreibt er an Wegeler, und um sein langes Schweigen zu entschuldigen, sagt er (Nachtr. S. 10):

»Der Freund, der mir von den Jugendjahren hier blieb, trägt noch oft und viel dazu bei, daß ich gezwungen werde, die abwesenden zu vernachlässigen. Sie glauben nicht, lieber Wegeler, welchen unbeschreiblichen, und ich möchte sagen: schrecklichen Eindruck die Abnahme des Gehörs auf ihn gemacht hat, Denken Sie sich das Gefühl unglücklich zu sein, bei seinem heftigen Charakter hierbei Verschlossenheit, Mißtrauen, oft gegen seine besten Freunde, in vielen Dingen Unentschlossenheit! Größtentheils, nur mit ein (gen Ausnahmen, wo sich sein ursprüngliches Gefühl ganz frei äußert, ist Umgang mit ihm eine wirkliche Anstrengung, wo man sich nie selbst überlassen kann. Seit dem Mai bis zu Anfang dieses Monats haben wir in dem nämlichen Hause gewohnt, und gleich in den ersten Tagen nahm ich ihn in mein Zimmer. Kaum bei mir, verfiel er in eine heftige, am Rande der Gefahr vorübergehende Krankheit, die zuletzt in ein anhaltendes Wechselfieber überging. Besorgniß und Pflege haben mich da ziemlich mitgenommen. Jetzt ist er wieder ganz wohl. Er wohnt auf der Bastey, ich in einem vom Fürsten Esterhazy neuerbauten Hause vor der Alster-Kaserne, und da ich meine eigene Haushaltung führe, so ißt er täglich bei mir.«

Kein Wort also äußert er über den Streit, mit keinem Worte deutet er an, daß Beethoven die Zimmer bei ihm nicht mehr bewohnte, als er zu der gewöhnlichen Zeit des Wohnungswechsels quer über das Glacis [432] in Pasqualatis Haus gezogen sei; kein Wort der Klage; nur das tiefste Mitleid und die herzlichste Teilnahme.

In dieselbe Zeit, wo Beethoven in Baden wohnte, gehört die von Ries S. 117 erzählte Anekdote. »Eines Abends«, heißt es daselbst, »kam ich zu ihm nach Baden, um meine Lectionen fortzusetzen. Dort fand ich eine schöne, junge Dame bei ihm auf dem Sopha sitzen. Da es mir schien, als käme ich ungelegen, so wollte ich gleich mich entfernen, allein Beethoven hielt mich zurück und sagte: ›Spielen Sie nur einstweilen!‹ Er und die Dame blieben hinter mir sitzen. Ich hatte schon sehr lange gespielt, als Beethoven auf einmal rief: ›Ries, spielen Sie etwas Verliebtes!‹ Kurz nachher: ›etwas Melancholisches!‹ Dann: ›etwas Leidenschaftliches!‹ usw. – –

Aus dem, was ich hörte, konnte ich schließen, daß er wohl die Dame in etwas beleidigt haben müsse, und es nun durch Launen gut machen wolle. Endlich sprang er auf und schrie: ›Das sind ja lauter Sachen von mir!‹ Ich hatte nämlich immer Sätze aus seinen eigenen Werken, nur durch einige kurze Uebergänge an einander gereiht, vorgetragen, was ihm aber Freude gemacht zu haben schien. Die Dame ging alsbald fort, und Beethoven wußte zu meinem großen Erstaunen nicht, wer sie war. Ich hörte nun, daß sie kurz vor mir hereingekommen sei, um Beethoven kennen zu lernen. Wir folgten ihr bald nach, um ihre Wohnung und dadurch später ihren Stand zu erforschen. Von Weitem sahen wir sie noch (es war mondhell12), allein plötzlich war sie verschwunden. Wir spazierten nachher unter mannigfaltigen Gesprächen wohl noch anderthalb Stunden in dem angrenzenden schönen Thal. Beim Weggehen sagte Beethoven jedoch: ›Ich muß herausfinden, wer sie ist, und Sie müssen helfen.‹ Lange Zeit nachher begegnete ich ihr in Wien und entdeckte nun, daß es die Geliebte eines ausländischen Prinzen war. Ich theilte meine Nachricht Beethoven mit, habe aber nie, weder von ihm, noch von sonst jemand etwas weiteres über sie gehört.«

»Beethoven besuchte mich nie öfter, als da ich in dem Hause eines Schneiders wohnte, wo drei sehr schöne, aber durchaus unbescholtene Töchter waren. Hierauf bezieht sich auch der Schluß des Briefes vom 24. Juli 1804, wo es heißt: ›Schneidern Sie nicht zu viel‹ usw.«

Die Probe bei Schuppanzigh am Mittwoch den 18., welche in dem Briefe vom 14. Juli erwähnt wird, galt einem Auftreten von Ries; [433] derselbe sollte nämlich in dem ersten Konzerte der zweiten Serie der regelmäßigen Donnerstagskonzerte im Augarten spielen, welches am folgenden Tage (den 19.) oder vielleicht am 26. stattfand13. Der Berichterstatter in der Allg. Mus. Zeitg. (VI. S. 776) sagt über dieses Konzert: »Das zweite Abonnement unserer Augarten-Konzerte wurde sehr brillant eröffnet. Ich nenne Ihnen die gegebenen Stücke, weil man daraus auf das Bestreben dieses Instituts überhaupt einigermaßen schließen kann, und dies gewiß verdient, auch bei Auswärtigen im Andenken erhalten zu werden. Das Konzert begann mit Beethovens großer Sinfonie in D dur, einem Werke voll neuer, origineller Ideen, von großer Kraft, effektvoller Instrumentirung und gelehrter Ausführung, das aber ohne Zweifel durch Abkürzung einiger Stellen, so wie durch Aufopferung so mancher, denn doch gar zu seltsamer Modulationen, gewinnen würde. Auf diese Sinfonie folgte ein Konzert von Beethoven ausC moll, von dem ich Ihnen das Thema des ersten und letzten Satzes hersetzen will [hier folgen die wohlbekannten Themen]. Dies Konzert gehört ohnstreitig unter Beethovens schönste Kompositionen. Es wurde meisterhaft ausgeführt. Herr Ries, der die Solostimme hatte, ist gegenwärtig Beethoven's einziger Schüler, und sein leidenschaftlicher Verehrer; er hatte das Stück ganz unter seines Lehrers Leitung geübt, und zeigte einen sehr gebundenen, ausdrucksvollen Vortrag, so wie ungemeine Fertigkeit und Sicherheit in leichter Besiegung ausgezeichneter Schwierigkeiten. Ferner wurde die Overtura der Zauberflöte und dann ein Violinkonzert gegeben, welches Hr. Schindleker, der Sohn, mit vieler Geläufigkeit und Präcision spielte. Den Beschluß machte Mozart's Sinfonie aus G moll.«

Wenn Beethoven bei Erwähnung seiner Faulheit gesagt hatte: »wenn darauf ein Ausbruch des Fleißes folgt, so kann wirklich was Rechtes zu Stande kommen«, so hat er diese Äußerung in glänzender Weise wahr gemacht. Sein Bruder Johann mietete ihm eine Wohnung zu Döbling, wo er den Rest des Sommers verlebte, und wo die Sonaten Op. 54 und 57 entstanden sind.

[434] Auf einem der großen Spaziergänge, die von Ries beschrieben werden, »auf dem wir uns«, wie dieser sagt, »so verirrten, daß wir erst um acht Uhr nach Döbling, wo Beethoven wohnte, zurückkamen, hatte er den ganzen Weg über für sich gebrummt oder theilweise geheult, immer herauf und herunter, ohne bestimmte Noten zu singen. Auf meine Frage, was es sei, sagte er, ›Da ist mir ein Thema zum letzten Allegro der Sonate eingefallen‹. – Als wir ins Zimmer traten, lief er, ohne den Hut abzunehmen, aus Clavier. Ich setzte mich in eine Ecke, und er hatte mich bald vergessen. Nun tobte er wenigstens eine Stunde lang über das neue, so schön dastehende Finale in dieser Sonate. Endlich stand er auf, war erstaunt, mich noch zu sehen, und sagte: Heute kann ich Ihnen keine Lection mehr geben, ich muß noch arbeiten.« Ries sagt, diese Sonate sei die in F-Moll Op. 57 gewesen; er erzählte die Geschichte auch Rellstab (s. Rellstab »Aus meinem Leben« II 257–58) und bezeichnete ihm ebenfalls die F-Moll-Sonate Op. 57 als die, um welche es sich handelte.

Ries hatte in derselben Zeit Beethovens Wunsch in betreff einer neuen Wohnung auf einer Bastei erfüllt, indem er für ihn eine solche auf der Mölkerbastei, nur drei oder vier Häuser von Fürst Lichnowsky entfernt, mietete, »im Pasquillatischen [sic!] Hause, – im vierten Stocke, wo eine sehr schöne Aussicht war«, nämlich über das weite Glacis, die nordwestliche Vorstadt und die Gebirge in der Ferne14. »Er zog aus letzterer mehrmals aus, kam aber immer wieder dahin zurück, so daß, wie ich später hörte, der Baron Pasqualati gutmüthig genug, wenn Beethoven auszog, sagte: Das Logis wird nicht vermiethet; Beethoven kommt schon wieder.« Bis zu welchem Grade Ries hier genau unterrichtet war, wollen wir jetzt nicht untersuchen. Damals wurden die Lektionen an Försters kleinen Sohn (S. 338), welche, solange Beethoven in dem entfernt liegenden Theatergebäude wohnte, unterbrochen gewesen waren, erneuert; die Tatsache prägte sich dem Gedächtnisse des Knaben ganz besonders durch einen strengen Tadel Beethovens ein, als er einst die vier hohen Treppen zu hastig hinausgestürzt war und ganz außer Atem eintrat. Beethoven sagte zu ihm: er werde seine Lunge ruinieren, wenn er nicht vorsichtig wäre.

Prinz Louis Ferdinand, welcher damals nach Italien reiste, hielt [435] sich kurze Zeit in Wien auf und erneuerte seine Bekanntschaft mit Beethoven; doch sind über ihren Verkehr nur wenige Einzelheiten bekannt. Eine alte Gräfin gab ihm eine kleine musikalische Abendunterhaltung, »zu der natürlich auch Beethoven eingeladen wurde. Als man zum Nachtessen ging, waren an dem Tische des Prinzen nur für hohe Adelige Gedecke bestimmt, also für Beethoven nicht. Er fuhr auf, sagte einige Derbheiten, nahm seinen Hut und ging. Einige Tage später gab Prinz Louis ein Mittagessen, wozu ein Theil dieser Gesellschaft, auch die alte Gräfin geladen war. Als man sich zu Tische setzte, wurde die Gräfin auf die eine, Beethoven auf die andere Seite des Prinzen gewiesen, eine Auszeichnung, deren er immer mit Vergnügen erwähnte.« (Ries S. 111.)

Das Klavierkonzert in C-Moll war damals in den Händen des Stechers; als es im November erschien, las man den Namen des Prinzen Louis Ferdinand auf dem Titel. Über die Kompositionen dieses Prinzen äußerte Beethoven nach Czernys Mitteilung: »Es sind hie und da hübsche Brocken drin.«

Im Dezember weilte der berühmte Münchener Oboist Ramm in Wien, und war mit Beethoven bei einem der Privatkonzerte des Fürsten Lobkowitz tätig. Beethoven leitete die Aufführung der Eroica; im zweiten Teile des ersten Allegros, »wo es so lange durch halbirte Noten gegen den Tact geht«, warf er (nach Ries' Erzählung) das ganze Orchester so heraus, daß wieder von vorn angefangen werden mußte. In demselben Konzerte spielte er sein Quintett Op. 16 mit Ramm als Oboisten, worüber oben (S. 47) Ries' amüsanter Bericht mitgeteilt ist.

Wir kehren nunmehr wieder zu dem Theater an der Wien zurück; denn es war mit Beethoven ein neuer Kontrakt gemacht worden, durch welchen seine theatralischen Wünsche und Hoffnungen wieder erweckt worden waren, und zwar diesmal mit einer besseren Aussicht auf Erfüllung.

Zu Ende August zog sich Sonnleithner von der Direktion zurück, und Baron Braun tat den ungewöhnlichen Schritt, seinen früheren Nebenbuhler und Gegner Schikaneder wieder anzustellen; ein merkwürdiger Beweis, welche Meinung der Baron von dessen Geschmack und Eifer in dem schwierigen Geschäfte der Verwaltung hatte15.

[436] »Da Baron Braun«, sagt das Manuskript Seyfrieds, »den schon auf seinen Lorbeern ruhenden, sein Capital lustig verzehrenden Ex-Principal Schikaneder wieder an die Spitze der ausübenden Geschäftsleitung postirte, so suchte dieser aus dem Trödelkram seinerci-devant beliebten Geistesproducte nebst mehreren auch das Singspiel: Der Stein der Weisen, hervor, wozu ich auf Verlangen eine neue Ouvertüre und einige Gesangstücke verfertigte. Mais ils etoient passées les jours des fêtes! Der alte Prakticus hatte sich schmählich vercalculirt. Was noch vor wenig Jahren ergötzte, ließ nun kalt, denn durch die Verpflanzung der Französischen Opern Lodoiska, Richard Löwenherz, Die Räuberhöhle, Graf Armand, Der Thurm zu Gothenburg, Helene, Die beiden Füchse, Ariodant, Der Schatzgräber, Der Gefangene, Der Bernhardsberg, Adolph und Clara, Der kleine Matrose u.s.w. auf deutschen Grund und Boden hatte der Geschmack sowohl der gehaltvollen Bücher wegen, als durch die Bekanntschaft mit den trefflichen Tonmeistern Cherubini, Méhul, Grétry, Dalayrac u.s.w. u.s.w. eine andere und Gottlob! auch bessere Richtung genommen.«

Wenn man sich das außerordentliche Lob vergegenwärtigt, welches Baron Braun wegen des angeblichen Schutzes, den er Beethoven angedeihen ließ, gezollt worden ist, so ist es ein bemerkenswertes Zusammentreffen, wenn nicht noch mehr, daß jetzt, als sich Schikaneder in Verlegenheit um neue Stücke und neue Anziehungsmittel für seine Bühne befand, das Projekt, an Beethovens Genius zu appellieren, wieder auflebte.

Ehe wir hier fortfahren, müssen einige Worte über Sonnleithner und Treitschke vorausgeschickt werden.

Der 1765 geborene älteste Sohn von Christoph von Sonnleithner, Doktor der Rechte und Dekan der juristischen Fakultät zu Wien, Joseph Ferdinand, wurde zu dem Berufe des Vaters erzogen und erlangte früh die Stellung eines Kreiskommissärs und K. K. Hofkonzipisten. Alle Sonnleithners, von Dr. Christoph an bis zu seinem 1873 verstorbenen Enkel Leopold haben unter den musikalischen Dilettanten in der vordersten Reihe gestanden, als Komponisten, Sänger Spieler von Instrumenten und Schriftsteller über Gegenstände, die sich auf die Kunst bezogen. Joseph Ferdinand bildete keine Ausnahme. Er widmete seine Aufmerksamkeit insbesondere der musikalischen und theatralischen Literatur, gab die K. K. Hofkalender von 1794–95 heraus, welche Gerber in so hohem Grade rühmt, und bereitete sich durch eigene Studien darauf vor, Forkels [437] Plan einer »Geschichte der Musik in Denkmälern« auszuführen, welche den ungeheuern Umfang von 50 Foliobänden erreichen sollte16. Zu diesem Zwecke brachte er beinahe drei Jahre (1798–1802) auf einer ausgedehnten Reise durch das nördliche Europa zu und legte Sammlungen seltener alten Musik an. Bei seiner Rückkehr nach Wien legte er das Projekt wieder in die Hände Forkels und wurde einer der ersten Teilhaber, wenn nicht einer der Gründer jener Verlagshandlung, welche unter dem Namen Industriekontor (Bureau d'arts et d'industrie) bekannt ist, und deren anerkanntes Haupt Schreyvogel war. Der letztere war 1802 als Hoftheatersekretär angestellt worden, war aber wieder zurückgetreten, und am 14. Februar 1804 erhielt Sonnleithner diese Stellung, und wurde bei diesem Anlasse aus seiner bisherigen Stellung als Hofkonzipist aufs ehrenvollste entlassen. Aus was für Gründen er als »Schauspieler« bezeichnet wurde, ist unbekannt.

Einer seiner Kollegen in den mannigfachen Geschäften des Hoftheaters war Georg Friedrich Treitschke, 1776 in Leipzig geboren. Anfangs für den Kaufmannsstand bestimmt, hatte er eine Zeitlang in Zürich gelebt, wo der Verkehr mit Geßners Familie Sinn für Literatur in ihm erweckte. 1797 kehrte er nach Leipzig zurück und folgte nach seines Vaters Tode seiner Neigung, Er kam im Jahre 1800 als Schauspieler ans Hoftheater zu Wien, und gelangte im Laufe der nächsten zwei Jahre infolge seiner Talente und seiner hohen Bildung zu der Stellung eines Dichters und Regisseurs der deutschen Oper, welche er dann eine Reihe von Jahren hindurch bekleidete. Er stand daher damals (1804) in engen geschäftlichen Beziehungen zu Baron Braun und Sonnleithner; seine allbekannte Rechtlichkeit schließt jeden Argwohn absichtlicher oder aus Nachlässigkeit hervorgehender Irrtümer aus, und seine hierher gehörigen Mitteilungen dürfen, bis auf einige noch näher auszuführende Beweise mangelhaften Gedächtnisses, im übrigen mit vollkommenem Zutrauen angenommen werden. Nur gerade die erste hierher gehörige Notiz muß korrigiert werden.

»Es war Ende 1804«, schreibt er im Orpheus von 1841 (S. 258), »als Freiherr von Braun, der neue Eigenthümer des K. K. priv. Theaters an der Wien, dem eben in voller Jugendkraft stehenden Ludwig van Beethoven antrug, eine Oper für jene Bühne zu schreiben. Durch das Oratorium ›Christus am Oelberge‹ hegte man den Glauben, daß der [438] Meister auch für darstellende Musik, wie seither für Instrumente Großes zu leisten im Stande sei. Außer einem Honorare bot man ihm freie Wohnung im Theatergebäude. Joseph Sonnleithner übernahm die Besorgung des Textes und wählte das französische Buch: ›L'amour conjugal‹, obgleich es schon mit Musik von Gaveaux versehen, auch italienisch als ›Leonora‹ von Paer componirt, nach beiden Bearbeitungen aber in das Deutsche übersetzt war. Beethoven fürchtete seine Vorgänger nicht und ging mit Lust und Liebe an die Arbeit, die Mitte 1805 ziemlich zu Ende gelangte.«

Diese Angaben Treitschkes erweisen sich als nicht genau, da sich bestimmt herausgestellt hat, daß Beethoven die Arbeit an der Leonore nicht erst in Angriff genommen, nachdem Paers Oper in Dresden aufgeführt worden (3. Oktober 1804). Das beweisen (Nottebohm, »Sk.-B. a. d. J. 1803« S. 79) die Skizzen der ersten Nummern der Oper zwischen den Skizzen zurEroica, und auch Ries bestätigt es. Letzterer berichtet (Notizen S. 112): »Als er Leonore komponierte, hatte er für ein Jahr freie Wohnung im Wiedener Theater, da diese aber nach dem Hofe zu lag, behagte sie ihm nicht. Er miethete sich also zu gleicher Zeit ein Logis im Rothen Haus an der Alserkaserne.« »Nun wohnte Beethoven«, fährt Nottebohm fort, »im Theatergebäude an der Wien im Mai 1803 und später im Rothen Haus im Frühjahr 1804. Demnach muß er schon vor dem Frühjahr 1804 an der Oper gearbeitet haben.« Nottebohm (a. a. O.) nimmt an, daß zwischen dem Fallenlassen der Arbeit an Schikaneders Text und der Inangriffnahme der Leonore nicht mehr als 1/4 Jahr liegen kann. Daß mit der Endschaft der Direktion Schikaneders (11. Februar 1804) Beethoven die Komposition von dessen Text aufgab, ist wohl an sich wahrscheinlich; es ist aber nicht ausgeschlossen, daß er der deutschen Bearbeitung von Bouillys Text durch Sonnleithner, der nunmehr die Direktionsgeschäfte übernahm (S. 417), schon vorher nahe getreten war. Jedenfalls ist irrig, daß ihm dessen Komposition erst im Herbst 1804 angetragen worden wäre. Ob Beethovens freie Wohnung im Theatergebäude überhaupt eine Unterbrechung erfahren hat, ist durchaus fraglich. Auch ist zu bedenken, daß doch wohl einige Zeit vor dem Abschlusse des Kaufvertrages Beethoven bei seinen Beziehungen zu Baron Braun und zu Sonnleithner bekannt gewesen sein wird, daß Schikaneders Direktion zu Ende ging – Gründe genug dafür, daß der Beginn der Arbeiten an Leonore schon gegen Ende 1803 durchaus nichts Unwahrscheinliches hat.

[439] Bekanntlich übt die Darstellung des Wechsels von rührenden und ergreifenden Schicksalen, von Todesgefahr, der man mit genauer Not entgeht, von Gewalttaten durch übermütige Feinde und der Befreiung aus ihren Händen auf der Bühne einen großen Eindruck auf das große Publikum. Namentlich war am Schlusse des vorigen Jahrhunderts in Paris ungerechte Gefangenschaft und Befreiung aus derselben ein sehr beliebter Gegenstand für Bühnenstücke. Mancherlei Ereignisse jener Tage, die ungewöhnlicher waren, als man sie hätte erfinden können, Rettung vor Gefangenschaft und Guillotine, verbunden nicht selten mit ergreifenden Zügen von Edelmut, uneigennütziger Teilnahme und heroischer Aufopferung, waren sicherlich nicht ohne Einfluß auf den öffentlichen Geschmack; jedenfalls ist keine Klasse von Gegenständen in dem französischen Drama dieser Periode so zahlreich vertreten, wie diese. Les deux journées (als »Graf Armand« oder »Der Wasserträger« auf der deutschen Bühne) von J. N. Bouilly steht anerkanntermaßen an der Spitze derselben; nach Beethovens im Jahre 1823 ausgesprochener Ansicht waren dieser und die »Vestalin« die beiden besten Operntexte, die je geschrieben waren. Zwei Jahre vor den Deux journées, am 19. Februar 1798, hatte derselbe Dichter einen ähnlichen Text verfertigt, welcher zwar an anziehenden und rührenden Szenen weniger reich ist, jedoch einen Höhepunkt der Handlung enthält, der nicht leicht seinesgleichen finden wird. Dies war »Léonore ou L'amour conjugal«. Der Schauplatz der Handlung ist zwar von Bouilly nach Spanien verlegt; wie E. Prieger in seiner Vorrede des Klavierauszuges der Ur-Leonore aus Bouillys Memoiren (Mes récapitulations, Paris 1836, 3 Bde.) auszieht, liegt aber dem Stück ebenfalls eine wahre Begebenheit aus der französischen Schreckenszeit zugrunde (l'héroïsme et le dévouement d'une des dames de la Tourraine dont j'ai eu le bonheur de seconder les généraux efforts – Bouilly war damals Departements-Administrator zu Tours). Die Komposition seines Textes ist die siebzehnte und beste der von Fetis aufgezählten 35 Opern und Singspiele von Gaveaux.

Pierre Gaveaux, Sänger am Theater Feydeau in Paris, war ein Mann von nicht bedeutenden musikalischen Kenntnissen, jedoch mit natürlichem Talente für Melodie und für hübsche, wenn auch nicht immer korrekte Instrumentation begabt, Eigenschaften, die seinen Produktionen den Beifall des Publikums des Théâtre Feydeau sicherten. Die Mehrzahl derselben waren kurze Stücke in einem Akte, in welchen er die erste Tenorpartie für sich selbst schrieb. Seine Oper »Der kleine Matrose« [440] (Le petit matelot) wurde gleich nach ihrer ersten Aufführung in Paris (1794) auch durch ganz Deutschland populär. Rellstab in Berlin veröffentlichte 1798 einen Klavierauszug derselben, und sie überdauerte die Schwankungen des öffentlichen Geschmackes, so daß sie noch 1846 in Frankfurt a. M. aufgeführt wurde. Dieser Oper folgten »L'amour filial« und andere, und welche Fehler auch die Kritiker in seiner Musik finden mochten, er war einer der französischen Komponisten, auf deren Produktionen die Direktoren der deutschen Bühnen ihr Augenmerk richteten.

Als die Leonore bald nach ihrer Aufführung in Partitur erschienen war, konnte man sowohl aus den Namen der Verfasser Bouilly und Gaveaux wie aus ihrem Erfolge am Theater Feydeau mit Sicherheit schließen, daß sie auch in Deutschland bekannt werden würde, und daß man sie auch trotz ihrer Komposition durch Paer einfach übersetzen und mit ihrer ursprünglichen Musik aufführen werde. Die Oper von Paer – er erhielt den ins Italienische übersetzten Text bald nach seiner Übersiedelung nach Dresden – wurde dort am 3. Oktober als Eröffnungsoper der Wintersaison 1804–5 aufgeführt. »Die feurige Ouverture, einige Characterarien und mehrere vortreffliche Ensembles, mit Geist, Erfahrung und ungemeiner Gewandtheit ausgeführt, fanden ausgezeichneten Beifall; doch hatte man sich von dem Ganzen noch mehr Wirkung versprochen17.« Diese erste Aufführung war ein neuer Triumph für Paer: zufrieden mit demselben, reiste er tags darauf nach Wien ab, um sich von da nach Italien zu begeben. Es war gewiß anzunehmen, daß die Direktoren der K. K. Italienischen Oper, an welcher zum wenigsten elf Werke Paers, zum Teil ursprünglich für sie geschrieben, zur Aufführung gekommen waren, nicht verfehlen würden, sich eine Abschrift der neuen Komposition zu verschaffen; andererseits auch, daß der Komponist selbst sich eben dort den Ruhm und den Vorteil ihrer Wiederholung zu verschaffen suchen würde. Wenn dies zunächst doch nicht geschah, so ist das nur dadurch zu erklären, daß die Aufmerksamkeit Sonnleithners, des Sekretärs des Theaters, welcher damals sowohl für Beethoven als Cherubini Kompositionstexte zu besorgen hatte, schon vorher auf die Leonore von Bouilly und Gaveaux gelenkt war und Beethoven die Arbeit an derselben bereits begonnen hatte. Otto Jahn hat in seiner Vorrede zu Beethovens Leonore den viel geringeren Wert des Dresdener italienischen Textes im Vergleich mit dem Original erörtert; ohne Zweifel erkannte auch Sonnleithner die Mängel desselben ebenso klar, und eben dieser [441] Umstand, in Verbindung mit etwaigen späteren Nachrichten aus Dresden, mußte ihn überzeugen, daß die Aufführung von Paers Komposition in Wien im besten Falle ein zweifelhaftes Wagnis sein würde. Paers Oper kam daher erst am 8. Februar 1809 in Wien zur Aufführung, wo Beethoven die seine längst zurückgezogen hatte, aber auch der Baron Braun nicht mehr Intendant war. Sie wurde gut aufgenommen und fünfmal gegeben. Die von Ferd. Hiller in Umlauf gebrachte Anekdote (S. 249), daß die Aufführung von Paers Leonore Beethoven, der mit Paer derselben beigewohnt, ebenfalls zur Komposition desselben Sujets angeregt habe, ist natürlich aus chronologischen Gründen abzuweisen. –

Es ist so viel über den angeblichen Einfluß von Beethovens Liebesaffairen – ganz besonders jener mit Julia Guicciardi – auf den Charakter und den Ausdruck der Musik des Fidelio gefabelt worden, daß eine einfache Bemerkung hier gerechtfertigt erscheint. Wäre diese Oper die einzige großartige Ausnahme in einer langen Reihe mittelmäßiger dramatischen Kompositionen, so könnte man vermuten, daß sie das Erzeugnis einer plötzlichen und einzelnstehenden Inspiration, die Wirkung der Liebe gewesen wäre. In Wirklichkeit aber stand Beethovens Genius und sein schöpferisches Talent zu hoch und war zugleich zu allgemein anerkannt, als daß wir nötig hätten, die Entstehung schöner Musik in irgendeinem seiner Werke auf vermeintliche besondere Ursachen zurückzuführen. Wenn überdies verschmähte Liebe ihn bei irgendeinem Teile der Fidelio-Musik begeistert hätte, so wäre die natürliche Stelle, derselben nachzuforschen, in der Rolle der koketten Marcelline und ihres armen Opfers Jaquino. –

Da um eben diese Zeit die erste der für das erweiterte Klavier geschriebenen Sonaten Op. 53 druckfertig, das Klavierkonzert in C-Moll eben veröffentlicht war, die Sinfonia eroica mit ihren kühnen und neuen Gedanken und ihrer großartigen Anlage ihre öffentliche Aufführung erwartete, und der Komponist nun noch in einer andern Form der Kunst mit Cherubini in die Schranken zu treten unternahm, so scheint hier der geeignete Platz zu sein, um über den Grad der Popularität und die Ausdehnung der Verbreitung, zu welcher es seine bisherigen Kompositionen schon gebracht hatten, einige Bemerkungen einzuschalten. Die allgemeine Trauer um Mozarts zu frühen Tod wird noch ganz besonders durch die Reflexion verstärkt, daß derselbe gerade in dem Augenblicke eintrat, wo jener Konservativismus, welcher dem vorzeitigen Aufnehmen neuer Gedanken und Formen in der Kunst ein wohltätiges Gegengewicht entgegensetzt, [442] vollständig gewichen und sein Genius allgemein anerkannt worden war; wo nach Überwindung aller Hindernisse die ausgebreitete Popularität seiner Werke für sich allein, da man auch bezüglich des Verlagsrechtes damals zu bestimmteren Grundsätzen zu kommen begonnen hatte, seine pekuniäre Lage für die Zukunft zu erleichtern und seine wunderbaren Talente von den Schranken enger Verhältnisse und niedriger Sorgen zu befreien versprach. Wie ruhmvoll auch seine künstlerische Laufbahn gewesen war, um wie viel glänzender versprach sie nicht noch in Zukunft zu werden! Jeder, der sich dem Studium der Musik hingibt, staunt über die große Reihe der Erzeugnisse dieses kurzen Lebens, deren doch keines schwach oder seiner unwürdig wäre. Je mehr man dieselben studiert, um so verständlicher wird auch der Einfluß, welchen sie auf den Stil Haydns übten, seinen Lehrer in der Instrumentalkomposition; der Lehrer mochte wohl von einem solchen Schüler lernen. Man kann nicht ohne Schmerz sich in der Phantasie ausmalen, was hätte eintreten können, wenn Mozarts Leben noch um eine Reihe von Jahren verlängert worden wäre, und wenn es ihm beschieden gewesen wäre, den Einfluß des feurigen, tiefen und originellen Genius eines Schülers wie Beethoven zu empfinden. Das Schicksal wollte es anders. Es gestattet keinem, den höchsten Rang in mehr als einem Gebiete der Kunst zu erreichen; und wenn Händel im Oratorium, Mozart in der Oper der Erste war, so war der gleiche Rang in der Instrumentalmusik einem andern aufbehalten; und doch hatte bei seinem Abscheiden gerade in ihr kein Name jemals höher gestanden als der Mozarts. In der Symphonie und dem Streichquartett teilte er die Suprematie nur mit Haydn; in anderen Formen war er unbedingt der Erste. Von seinen Werken wurde der Maßstab der Kritik abstrahiert, nach welchem Beethovens frühere Kompositionen beurteilt wurden, und auf Grund dessen das, was bei ihm neu war, wenn es wirklich in Form und Konzeption mit jenen in Widerspruch stand, als ungerechtfertigte Neuerung verurteilt wurde. Und so blieb es, bis unter der fortschreitenden Entwicklung des allgemeinen Geschmacks der Konservativismus eine neue Niederlage erlitt, bis die Werke des jüngeren Meisters der Kritik einen neuen Standpunkt darboten und sie mit einem neuen System von Regeln ausrüsteten. Da Mozart den Weg bereitet hatte, so erlangten die Werke Beethovens, welche unter allen Umständen im Laufe der Zeit Anerkennung gefunden haben würden, eine unmittelbare und weitverbreitete Popularität, die alles in allem betrachtet in der Geschichte der Klavier- und sonstigen Kammermusik ohne Beispiel ist.

[443] Wenn wir die Reihe der gleichzeitigen Komponisten auf diesem Felde betrachten, von Clementi bis Wölffl, von Cramer bis Gyrowetz, so werden wir sehen, daß mit sehr wenigen Ausnahmen sie sich alle in den großen Mittelpunkten des musikalischen Lebens persönlich bekannt gemacht und ihre Werke in ihren eigenen öffentlichen und Privatkonzerten zur Darstellung gebracht hatten. Die Ausnahme bilden solche Männer, deren Ruhm die langsam reisende Frucht vieler Jahre war. Beethoven gehört zu keiner der beiden Kategorien. Ferner gab es in Deutschland während der fünf Jahre vor Gründung der Allgemeinen Musikalischen Zeitung (Oktober 1798) keine musikalische Zeitschrift, und lobende Bemerkungen über neue Kompositionen in den politischen und literarischen Journalen wurden kaum bekannt. Verleger und Musikhändler zeigten in der Regel neue Werke in ihren Katalogen oder in den Zeitungen mit möglichst wenigen Worten an und überließen es dem Publikum, über deren Wert, so gut es konnte, zu entscheiden.

Es waren daher nur ihre inneren Vorzüge und die durch sie herbeigeführte Überzeugung, daß, um mit Cramer zu reden, ihr Verfasser der Mann war, die Welt für den Verlust Mozarts zu trösten, welche die Werke des jungen Beethoven so schnell in Ansehen brachten.

Wir haben im Obigem nicht bestimmt ausgesprochen, was aber schon an sich hinlänglich klar ist, daß in Wien die Werke keines anderen Komponisten der jüngeren Generation einen so schnellen und ausgedehnten Absatz fanden wie die Beethovens, obgleich ihre für die Einen im höchsten Grade anziehenden Eigenschaften für andere ebenso abstoßend waren. Dies war eine Frage des Geschmacks. Aber gerade in diesen letzten Wochen von 1804 wurde ihre ausgebreitete Popularität durch die Unternehmer Schreyvogel und Rizzi in einer Weise anerkannt, welche, soweit der Verfasser die deutsche periodische Presse von 1790 bis 1830 erforscht hat, ohne Beispiel ist, nämlich durch ein vollständiges, nach Rubriken geordnetes Verzeichnis der »Werke des Herrn Ludwig van Beethoven«, veröffentlicht in der Wiener Zeitung am 30. Januar 1805, als »im Kunst- und Industrie-Comptoir zu Wien am Kohlmarkt Nr. 269 zu haben«.

Zu Ende 1796 waren außer wenigen Variationenheften erst drei der mit Opuszahlen versehenen Kompositionen Beethovens erschienen. Vier Jahre später stritten die Verlagshandlungen von Leipzig mit denen von Wien um seine Manuskripte, ungeachtet der mehr als verächtlichen Behandlung seiner Werke in der neu gegründeten Musikalischen Zeitung.

[444] Im Januar 1801 heißt es aus Breslau, daß sich dort »die Fortepianospieler gern an Beethoven wagen, und weder Zeit noch Mühe scheuen um sich durch seine Schwierigkeiten hindurch zu arbeiten«. Im Juni hatte Beethoven »mehr Bestellungen als fast möglich war zu befriedigen« von seiten der Verleger; er »fordert und man zahlt«. Im Jahre 1802 wendete sich Nägeli in Zürich neben Clementi, Cramer, Dussek und Steibelt an ihn um Sonaten für das kostspielige Unternehmen seines »Repertoire des Clavecinistes«. Im Jahre 1803 findet Zulehner in Mainz, obgleich der Bonner Verleger Simrock in Paris eine Filiale hatte und daselbst Ausgaben der wichtigeren Werke seines Landsmanns zum Zwecke ihrer Verbreitung druckte, dennoch die Nachfrage nach denselben hinreichend, um das Unternehmen einer vollständigen und gleichförmigen Ausgabe der »Werke für Pianoforte und Geigeninstrumente« sicher zu stellen. Im Mai desselben Jahres belehrt uns die Correspondance des amateurs musiciens, daß zu Paris ein Teil der Klaviervirtuosen nur Haydn, Mozart und Beethoven spielt, und trotz der Schwierigkeiten, die ihre Werke bieten, sind es zuweilen sogar Liebhaber »qui croient les jouer«; und nicht lange nachher erging aus dem fernen Schottland ein Antrag an Beethoven, einige Sonaten über schottische Themen zu komponieren. Muzio Clementi, der nicht nur ein vortrefflicher Künstler, sondern daneben auch ein guter Geschäftsmann war und mit Collard eine Pianofortefabrik und einen Musikverlag leitete, traf im September 1804 mit Breitkopf und Härtel ein Abkommen, wodurch er alle Werke Beethovens, die dieser bringen würde, für die Hälfte des von ihnen gezahlten Honorars für England erwarb (Monthly Record November–Dezember 1908 [Max Unger]).

Die ersten beiden Konzerte für Klavier und Orchester, 1801 veröffentlicht, wurden, wie berichtet wird, innerhalb zweier Jahre zu Berlin und Frankfurt a. M. gespielt; das dritte, im November 1804 angekündigt, kam schon im folgenden Monat zu Berlin zur Aufführung. Die erste Symphonie hatte kaum die Hoffmeistersche Presse verlassen, als sie in das Repertoire der Gewandhauskonzerte zu Leipzig aufgenommen wurde, und während der drei folgenden Jahre wurde sie wiederholt in Berlin, Breslau, Frankfurt a. M., Dresden, Braunschweig und München aufgeführt; die zweite, angezeigt im März 1804, war die Eröffnungssymphonie in Schicks und Bohrers Konzerten zu Berlin im Herbst dieses Jahres. Die Prometheus-Ouvertüre wurde in denselben Konzerten am 2. Dezember 1803 gespielt, zehn Tage vor der ältesten bekannten Ankündigung [445] ihres Erscheinens. Die schnelle Popularität des Septetts in allen seinen Gestalten ist bekannt.

Eine öffentliche Aufführung der Hornsonate am 20. März 1803 in dem Konzerte des blinden Flötenspielers Dulon ist darum bemerkenswert, weil der Pianist darin »der junge Bär« war – Meyerbeer18. Aus einem Konzerte von Kleinheinz in Berlin am 8. April 1804 wird ein Quintett für Klavier und Blasinstrumente von Kleinheinz und ein Sextette concertant von Beethoven angeführt. Wahrscheinlich hat der Berichterstatter die Namen verwechselt, und das Quintett war Beethovens Op. 1619.

In unserer Zeit und für die jetzt lebende Generation würde es lächerlich sein, eine so magere Liste von öffentlichen Aufführungen als Beweis der Popularität eines neuen Komponisten von Orchesterkompositionen anzuführen. Bei der Vermehrung der musikalischen Zeitungen und dem in großartigem Maße entwickelten Interesse für neue musikalische Erscheinungen findet sich überall, wo nur ein Orchester existiert, das der Aufführung einer Symphonie gewachsen ist, auch irgend jemand, der über die Leistungen desselben Bericht erstattet. Und so muß es auch sein. Damals aber freilich war das, mit Ausnahme der größeren Hauptstädte, etwas Seltenes. Aus diesem Grunde gestattet auch die geringe Zahl der obigen Notizen, welche aus den Berichten in den einzelnen musikalischen Journalen der Zeit genommen sind, nicht nur die bloße Vermutung, sondern gibt die bestimmte Gewißheit einer Menge nicht erwähnter Aufführungen der in ihnen genannten Werke. Allein was noch bemerkenswerter ist als die statistischen Notizen, welche in den verschiedenen Berichten gegeben sind: so viel Lob sie auch den Konzerten und Symphonien anderer Komponisten zukommen lassen, Beethoven wird überall nur mit Mozart und Haydn in eine Reihe gesetzt, und dies bereits vor der Veröffentlichung des dritten Konzerts und der zweiten Symphonie.

Obgleich also Beethoven außerhalb des Bereiches weniger österreichischen Städte persönlich fast unbekannt war, obgleich nicht Apostel sein [446] Evangelium auswärts verkündeten, obgleich er Rezensenten und Journalisten nichts verdankte und alle jene Künste von Grund aus verschmähte, durch welche blendende, aber mittelmäßige Talente sich bekannt zu machen wissen, so hatte er doch in dem kurzen Zeitraume von acht Jahren durch die bloße Kraft seines Genius, die in seinen öffentlich erschienenen Werken hervorgetreten war, sich an die Spitze aller Komponisten für Klavier emporgeschwungen, und war in der öffentlichen Anerkennung den beiden größten Orchesterkomponisten gleichgestellt worden. Der unbekannte Schüler, der 1792 nach Wien gekommen war, war nunmehr (1804) ein allgemein anerkanntes Glied des großen Triumvirats, bei welchem auch unsere Gegenwart, wo von den höchsten Ehrenstellen auf dem Gebiete der Instrumentalmusik gesprochen wird, im allgemeinen stehen geblieben ist. Auch jetzt noch, wie damals, sind es die Namen Haydn, Mozart und Beethoven, welche die klassische Vollendung in dieser Gattung bezeichnen. –