|

Neuntes Kapitel

Das Jahr 1814.

Die Akademien am 2. Januar und 27. Februar. Neubearbeitung des Fidelio. Anton Schindler. Streit mit Mälzel. Ignaz Moschels. Erfolg des Fidelio. Beethovenporträt von Letronne-Hösel. J. Kanka. Der Monarchen-Kongreß. Dr. Aloys Weißenbach. J. W. Tomaschek. Joh. Ev. Fuß. Fidelio in Prag. Akademie am 29. November. Graf Palffy. Brand von Rasumowskys Palais. Varnhagen. Kompositionen des Jahres: Die 8. Symphonie. Die E-Dur-Ouvertüre zu Fidelio. Ouvertüre Op. 115 [Namensfeier]. E-Moll-Klaviersonate Op. 90. Der glorreiche Augenblick. Tremate empi. Elegischer Gesang. Leonore Prohaska usw.

Am letzten Tage des Jahres 1813 brachte die Wiener Zeitung folgende öffentliche Ankündigung:

»Musikalische Akademie.

Der Wunsch zahlreicher, mir sehr verehrungswürdiger Freunde der Tonkunst, meine große Instrumental- Composition über Wellington's Sieg bei Vittoria noch einmal zu hören, macht es mir zur angenehmen Pflicht, dem schätzbaren Publikum hiermit anzukündi gen, daß ich Sonntags den 2. Januar die Ehre haben werde, mit dem Beistande der vorzüglichsten Tonkünstler von Wien besagte Composition mit neuen Gesangstücken und Chören vermehrt, im K. K. großen Redouten-Saale, zu meinem Besten, aufzuführen.

Die Eintrittsbittete sind täglich auf dem Kohlmarkt, im Hause des Freiherrn v. Haggenmüller im Hofe rechts zu ebener Erde, im Comptoir des Freiherrn v. Pasqualati, für das Parterre zu zwei und für die Gallerie zu drei Gulden W. W. zu haben.

Ludwig van Beethoven.«

Mälzel sah demnach, daß die Zwecke, denen er die »Schlacht« geopfert, und für die er so viele Zeit, Arbeit und Mühe aufgewendet hatte, insofern erreicht waren, als Beethovens neue Werke jetzt der Gegenstand lebhaften Interesses und allgemeiner Neugierde geworden waren, und eine Wiederholung ihrer Aufführung vor zahlreicher Zuhörerschaft und somit eine weitere gute Einnahme gesichert war. Dieser Erfolg war durchaus dem Mute und dem Scharfsinn Mälzels zu verdanken; es ist ungerecht, den Wert seiner Dienste zu leugnen oder zu ignorieren. Deshalb wird man leicht ermessen, was er jetzt fühlen mochte, da er sich allen Anteils an den daraus entspringenden Wohltaten beraubt und infolgedessen [406] ohne Entschädigung gelassen sah. Sein mechanischer Trompeter war notwendigerweise mit ihm selbst verabschiedet, und Beethoven mußte etwas finden, was auf dem Programm den Platz desselben einnehmen konnte. Daher nachstehender Brief an Moritz Lichnowsky aus dem Dezember1:

»Wenn Sie werther Graf unserer Berathschlagung beiwohnen wollen, so zeige ich Ihnen unterdessen an, daß sie heute Nachmittag um halb 4 Uhr im Spielmann'schen Hause auf dem Graben 1188 im 4ten Stock bei Hr. Weinmüller stattfindet – mich würde es sehr freuen, wenn es ihre Zeit erlaubt, auch beizuwohnen.

ganz ihr Beethoven.«

Das Resultat dieser Beratung war die Wahl von Nr. 6, 7 und 8 aus der Musik zu den Ruinen von Athen; es waren dies der feierliche Marsch mit Chor und die auch in Graz aufgeführte Baßarie mit Chor, gesungen von Weinmüller. Letztere Nummer war in hohem Grade passend für ein Konzert im Redoutensaale, da in derselben (ähnlich wie in dem ehemaligen Bonner Stücke »Der Blick in die Zukunft«) die Büste des Monarchen plötzlich zum Vorschein gebracht wurde. Die Wirkung hiervon sicherzustellen, ist der Zweck eines längeren, am Neujahrstage geschriebenen Briefes an Zmeskall.

»Lieber werther Freund! Alles wäre gut, wäre der Vorhang da, ohne diesen fällt die Arie durch, erst heute Mittag erfahre ich dies von S.2, und mich schmerzt's – sey's nur ein Vorhang, wenn auch ein Bett-Vorhang oder nur eine Art von Schirm, den man im Augenblicke wegnimmt, ein Flor etc. Es muß was sein, die Arie ist ohne dem mehr dramatisch für's Theater geschrieben, als daß sie im Concert wirken könnte, alle Deutlichkeit geht ohne Vorhang oder etwas ähnliches verloren! – verlohren! – verlohren! – Zum Teufel alles! Der Hof kommt wahrscheinlich, Baron Schweiger bat mich inständig hinzugehen, Erzherzog Karl ließ mich vor sich und versprach zu kommen. Die Kaiserin sagte eben nicht zu aber auch nicht ab.

Vorhang!!! oder die Arie und ich werde morgen gehangen. Leben Sie wohl beim neuen Jahr drücke ich sie eben so sehr als beim alten ans Herz – Mit Vorhang oder ohne Vorhang?

Ihr Beethoven.«

Das Orchester war größtenteils aus denselben Musikern und Dilettanten zusammengesetzt, welche auch an den beiden früheren Konzerten teilgenommen hatten; deshalb konnten die Proben verhältnismäßig ohne [407] großen Aufwand abgehalten werden, da die einzigen neuen Musikstücke die aus den Ruinen von Athen ausgewählten waren. Den Platz Salieris als Dirigenten der Kanonade nahm jedoch diesmal Hummel ein3. Der Sänger Franz Wild war in dem Konzert anwesend und teilt uns in seiner Selbstbiographie seine Erinnerungen an dasselbe in folgender Weise mit:

»Er [Beethoven] betrat das Dirigentenpult, und das Orchester, welches seine Schwächen kannte, fand sich dadurch in eine sorgenvolle Aufregung versetzt, welche nur zu bald gerechtfertigt wurde; denn kaum hatte die Musik begonnen, als der Schöpfer derselben ein sinnverwirrendes Schauspiel bot. Bei den Pianostellen sank er in die Kniee, bei den Forti schnellte er in die Höhe, so daß seine Gestalt bald zu der eines Zwerges einschrumpfend unter dem Pulte verschwand, bald zu der eines Riesen sich aufreckend weit darüber hinausragte, dabei waren seine Arme und Hände in einer Bewegung, als wären mit dem Anheben der Musik in jedes Glied tausend Leben gefahren. Anfangs ging das ohne Gefährdung der Wirkung des Werkes, denn vor der Hand blieb das Zusammenbrechen und Auffahren seines Leibes mit dem Verklingen und Anschwellen der Töne in Übereinstimmung, doch mit einem Male eilte der Genius dem Orchester voraus, und der Meister machte sich unsichtbar bei den Fortestellen und erschien wieder bei den Pianos. Nun war ›Gefahr im Verzuge‹, und im entscheidenden Moment übernahm Kapellmeister Umlauf den Kommandostab, während dem Orchester bedeutet wurde, nur diesem zu folgen. Beethoven merkte längere Zeit nichts von dieser Anordnung, als er sie endlich gewahr wurde, erblühte auf seinen Lippen ein Lächeln, welches wenn je eines, das mich ein freundliches Geschick sehen ließ, die Bezeichnung ›himmlisch‹ verdient« (vgl. S. 392 Spohrs ähnlichen Bericht über eine Probe in dieser Zeit).

[408] Der Komponist hatte allen Grund, mit dem Erfolge zufrieden zu sein; denn nicht allein in pekuniärer Hinsicht war derselbe bedeutend, sondern »der Beifall war allgemein und ging bis zur höchsten Entzückung. Viele Teile mußten wiederholt werden, und der Wunsch sprach sich einstimmig aus allen Zuhörern aus, diese Kompositionen noch öfter zu hören und unsern vaterländischen Künstler in Arbeiten seiner geistvollen Erfindung noch öfter preisen und bewundern zu können.« So sagt die Wiener Zeitung am 9.; in derselben stand am 24. folgende

»Danksagung.

Ich hatte das Glück, mich in der am 2. Jan. von mir gegebenen Akademie, bei der Aufführung meiner Compositionen, durch eine große Zahl der ausgezeichnetsten und berühmtesten hiesigen Künstler unterstützt zu sehen, und dem Publikum meine Werke unter den Händen solcher Virtuosen auf eine so glänzende Art bekannt gemacht zu wissen. Wenn diese Künstler sich hiefür durch ihren Kunsteifer und den Genuß, den sie durch ihre Talente dem Publikum verschafften, schon von selbst belohnt fühlten, so ist es noch meine Pflicht, ihnen für die dabei mir bezeugte Freundschaft und bereitwillige Unterstützung öffentlich meinen wärmsten Dank überzutragen.

Ludwig van Beethoven.«

»Erst in diesem Raume«, sagt Schindler (I. S. 194), »bot sich Gelegenheit dar, die mancherlei Intentionen bei der Schlacht-Sinfonie in Ausführung zu bringen. Aus langen Korridoren und entgegengesetzten Gemächern konnte man die feindlichen Heere gegeneinander anrücken lassen, wodurch die erforderliche Täuschung in ergreifender Weise bewerkstelligt wurde.« Schindler wohnte selbst der Aufführung bei und versichert, daß »der dadurch hervorgerufene Enthusiasmus in der Versammlung, gesteigert noch durch die patriotische Stimmung der großen Tage, ein überwältigender gewesen.«

Unter den unmittelbaren Folgen dieser plötzlichen und uneingeschränkten Popularität von Beethovens Musik, zu welcher Mälzel Gelegenheit und Anregung gegeben hatte, war in jeder Beziehung die erfreulichste, da sie ganz unerwartet war, die Wiederbelebung des Fidelio.

»Die Inspizienten der K. K. Hofoper, Saal, Vogel und Weinmüller, erhielten um diese Zeit eine Vorstellung zu ihrem Vortheile, wobei ihnen die Wahl eines Werkes ohne Kosten überlassen blieb.« Es gab damals in dem Repertoire des Theaters keine Oper, weder eine deutsche, noch französische, noch italienische, welche man, sofern man ein volles Haus erwartete, ohne Kosten für das Institut hätte aufführen können. Die durch Beethovens neue Musik, unter anderm auch durch die von Weinmüller [409] gesungenen Nummern aus den Ruinen hervorgerufene Sensation führte auf Fidelio. Die drei genannten Künstler waren sämtlich bei der ersten Aufführung dieser Oper in Wien gewesen und kannten sie daher hinlänglich, um über ihre Tauglichkeit für sie als Sänger und die Wahrscheinlichkeit eines guten Erfolges ihrer Wiederholung urteilen zu können; jedenfalls war der Name Beethovens hinreichend, um ihrer Aufführung ein zahlreiches Publikum sicher zu verbürgen. »Man ging Beethoven,« sagt Treitschke4, »um die Herleihung an, der mit größter Uneigennützigkeit sich bereit erklärte, jedoch zuvor viele Veränderungen ausdrücklich bedingte. Zugleich schlug er meine Wenigkeit zu dieser Arbeit vor. Ich hatte seit einiger Zeit seine nähere Freundschaft erlangt, und mein doppeltes Amt als Opern-Dichter und Regisseur machte mir seinen Wunsch zur theuren Pflicht. Mit Sonnleithner's Erlaubniß nahm ich zuerst den Dialog vor, schrieb ihn fast neu, möglichst kurz und bestimmt, ein bei Singspielen stets nöthiges Erforderniß.« Die hauptsächlichsten Änderungen, welche Treitschke machte, waren seiner eigenen Erzählung nach folgende: »Der ganze erste Aufzug wurde in einen freien Hofraum verlegt; Nr. 1 und 2 wechselten ihre Stelle; später kam die Wache mit einem neu componirten Marsche; Leonorens Arie erhielt eine andere Einleitung, und nur der letzte Satz: ›O Du für den ich alles trug‹, blieb. Die folgende Scene und ein Duett – nach Seyfrieds Ausdruck ›ein reizendes Duettino für Sopranstimmen mit concertirender Violine und Violoncello,C dur 9/8 Takt‹ – im alten Buche riß Beethoven aus der Partitur; erstere sei unnöthig, letzteres ein Concertstück; ich mußte ihm beistimmen; es galt das Ganze zu retten. Nicht besser ging es einem kleinen darauffolgenden Terzette zwischen Rocco, Marzelline und Jacquino (›ein höchst melodisches Terzett in Es‹, wie Seyfried sagt). Alles war handlungsleer und hatte kalt gelassen. Neuer Dialog sollte das folgende erste Finale besser motiviren. Auf einen anderen Schluß desselben drang mein Freund wieder mit Recht. Ich projektirte manches; am Ende wurden wir einig: die Wiederkehr der Gefangenen auf Pizarro's Befehl und ihre Klage bei der Rückkehr in den Kerker zusammen zu stellen.

Der zweite Aufzug bot gleich anfänglich eine große Schwierigkeit. Beethoven seinerseits wünschte den armen Florestan durch eine Arie auszuzeichnen, ich aber äußerte mein Bedenken, daß ein dem Hungertode [410] fast Verfallener unmöglich Bravour singen dürfe. Wir dichteten dieses und jenes; zuletzt traf ich nach seiner Meinung den Nagel auf den Kopf. Ich schrieb Worte, die das letzte Aufflammen des Lebens vor seinem Erlöschen schildern.

›Und spür' ich nicht linde, sanft säuselnde Luft,

Und ist nicht mein Grab mir erhellet?

Ich seh', wie ein Engel, im rosigen Duft,

Sich tröstend zur Seite mir stellet,

Ein Engel, Leonoren, der Gattin so gleich!

Der führt mich zur Freiheit, – ins himmlische Reich!‹

Was ich nun erzähle, lebt ewig in meinem Gedächtnisse. Beethoven kam Abends gegen sieben Uhr zu mir. Nachdem wir anderes besprochen hatten, erkundigte er sich, wie es mit der Arie stehe? Sie war eben fertig, ich reichte sie ihm. Er las, lief im Zimmer auf und ab, murmelte, brummte, wie er gewöhnlich, statt zu singen, that – und riß das Fortepiano auf. Meine Frau hatte ihn oft vergeblich gebeten, zu spielen; heute legte er den Text vor sich und begann wunderbare Phantasieen, die leider, kein Zaubermittel festhalten konnte. Aus ihnen schien er das Motiv der Arie zu beschwören. Die Stunden schwanden, aber Beethoven phantasirte fort. Das Nachtessen, welches er mit uns theilen wollte, wurde aufgetragen, aber – er ließ sich nicht stören. Spät erst umarmte er mich, und auf das Mahl verzichtend, eilte er nach Hause. Tages darauf war das treffliche Musikstück fertig.«

Hinsichtlich dieser Arie schreibt Röckel: »Um dem Wunsche des neuen Florestan [des Italieners Radichi], der nach seiner Arie applaudirt werden wollte, was nach der pianissimo und von Seite der Violine con sordini endigenden Arie Florestan's nicht möglich und für die Situation weder passend noch wünschenswerth gewesen wäre – doch zum Theil zu genügen, ohne eine neue Arie schreiben zu müssen, durchschnitt Beethoven das Adagio der Arie und endigte mit einem Allegro für die hohe Stimmlage des Sängers; da aber das Geräusch des Applauses Rocco und Fidelio, die soeben eintreten, in dem Vorhaben, für den wahrscheinlich todten Gefangenen das Grab zu graben, nicht bestärkt haben würde, so beschloß der Componist das lärmende Allegro mit einem neuen pianissimo endigenden kleinen Coda des Orchesters, wodurch die für die folgende Scene nöthige Stille wieder hergestellt wurde.«

»Fast alles übrige im zweiten Akte,« fährt Treitschke fort, »beschränkt sich auf Abkürzungen und veränderte Verse. Ich denke, daß eine [411] sorgsame Vergleichung beider gedruckter Texte meine Gründe rechtfertigen werde5. Das grandiose Quartett: ›Er sterbe‹ u.s.w. wurde von mir durch eine kurze Pause unterbrochen, in der Jacquino mit anderen Leuten die Ankunft des Ministers meldet, und die Vollführung des Mordes unmöglich macht, indem er Pizarro abruft. Nach dem nächsten Duett holt Rocco Florestan und Leonore zum Minister ab.«

An dieser Stelle änderte Treitschke jene Einrichtung, welche ihm immer als ein großer Übelstand erschienen war, daß nämlich der Kerker die Szene des ganzen zweiten Aktes war; er ließ einen Szenenwechsel eintreten, so daß der Schluß »in Tageshelle auf einem heitern grünen Platze des Schlosses« vor sich ging.

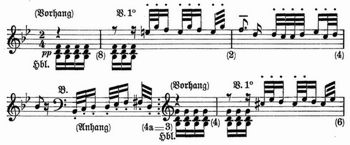

Vor Mitte Februar waren die vorzunehmenden Änderungen von dem Musiker sowohl wie dem Dichter festgesetzt, und beide begannen ihre Arbeit; doch wurden sie durch häufige Verhinderungen von derselben abgezogen und dadurch die Vollendung verzögert. Über die Neubearbeitung des Fidelio orientiert das Dessauersche Skizzenbuch (jetzt im Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien), welches unzweifelhaft in das Jahr 1814 gehört (vgl. Nottebohm II. Beeth. S. 293ff.). Dieses Skizzenbuch enthält zuerst die beiden neuen Finales der Oper. Seite 72 steht die Bemerkung: »Für Milder oben B«, welche sich jedenfalls auf den vorletzten Takt der großen Arie der Leonore bezieht. Dann folgt S. 82f. Florestans Arie, S. 90 das Melodram, S. 108 das Rezitativ »Abscheulicher, wo eilst du hin«, S. 112 »Un lieto Brindisi«, S. 123 Skizze zu einer Symphonie »2tes Stück Corni«, S. 133 »Sanft wie du lebtest« (der »Elegische Gesang«), S. 141 »Sinfonie 2tes Stück«, S. 142 wieder »Sanft wie du lebtest«, S. 148 »Ihr weisen Gründer« (Huldigungskantate), S. 160 »Europa steht« (der glorreiche Augenblick) mit nur zwei oder drei Takten Musik, S. 161–164 wiederum »Ihr weisen Gründer«. Außerdem erkannte Nottebohm noch die Skizzen zu dem Abschiedsgesang für Tuscher (»Die Stunde schlägt«), zum ersten Satze der Sonate Op. 90 und zu den Ouvertüren zu Fidelio und Namensfeier.

Beethovens Gedanken wurden unmittelbar nachher durch ein Konzert in Anspruch. genommen, über welches die folgenden beiden Briefe handeln.

1. An Brunswik.

»Wien am 13. Februar 1814. Lieber Freund und Bruder! Du hast mir kürzlich geschrieben, ich schreibe dir jetzt – du freust dich wohl über alle [412] Siege – auch über den meinen – den 27sten dieses Monats gebe ich eine zweite Akademie im großen Redoutensaale – komm herauf – du weißt's jetzt. – So rette ich mich nach und nach aus meinem Elend, denn von meinen Gehalten habe ich noch keinen Kreuzer erhalten6 – Schuppanzigh [hat] dem Michalcovics geschrieben, ob's wohl der Mühe werth wäre, nach Ofen zu kommen; was glaubst du? Freilich müßte so was im Theater vor sich gehen. – Meine Oper wird auch auf die Bühne gebracht, doch mache ich vieles wieder neu. – Ich hoffe, du lebst zufrieden, das ist wohl nicht wenig, was mich angeht, ja du lieber Himmel, mein Reich ist in der Luft, wie der Wind ist, so wirbeln die Töne, so oft wirbelt's auch in der Seele – Ich umarme dich«7.

2. An Erzherzog Rudolf8.

»Ich hoffe Verzeihung zu erhalten wegen meinem Ausbleiben. Ihre Ungnade würde mich unschuldig treffen; in einigen Tagen werde ich alles wieder einholen. – Man will meine Oper Fidelio wieder geben. Dieses macht mir viel zu schaffen, dabei bin ich trotz meinem guten Aussehen nicht wohl. – Zu meiner 2. Akademie sind auch schon zum Theil die Anstalten getroffen, ich muß für die Milder etwas neues hierzu schreiben. – Ich höre unterdessen, welches mein Trost ist, daß sich J. K. H. wieder besser befinden9, ich hoffe bald wieder, wenn ich mir nicht zu viel schmeichle, dazu beitragen zu können. Unterdessen habe ich mir die Freiheit genommen, dem Mylord Falstaff10 anzukündigen, daß er bald die Gnade haben werde, vor J. K. H. zu erscheinen.«

Die Wiener Zeitung vom 24. Februar enthält die Ankündigung der neuen Akademie für »künftigen Sonntag den 27. d. M. im großen Redoutensaale« und nennt als neue Werke für dieselbe »eine neue noch nie gehörte Symphonie und ein ganz neues noch nie gehörtes Vocal-Terzett«. Gleichzeitig schrieb Beethoven an Hummel11:

[413] »Allerliebster Hummel! Ich bitte dirigire auch diesmal die Trommelfelle und Kanonaden mit deinem trefflichen Kapellmeister- und Feldzeugherrens Stab – thu es, ich bitte dich, falls ich dich einmal kanoniren soll, stehe ich dir mit Leib und Seel zu Diensten.

Dein Freund

Beethoven.«

Der Bericht in der Allgemeinen Musik-Zeitung enthält das vollständige Programm und einige kurze und treffende Bemerkungen.

»1. Die neue mit so vielem Beifalle aufgenommene Symphonie (A dur) abermals. Die Aufnahme derselben war eben so lebhaft, als die ersteren Male; das Andante (A moll), die Krone neuerer Instrumentalmusik, mußte, wie jederzeit, wiederholt werden.

2. Ein ganz neues italienisches Terzett (B dur), schön vorgetragen von Mad. Milder-Hauptmann, Hrn. Siboni und Hrn. Weinmüller, ist anfangs ganz im italienischen Stil gedacht, endet aber mit einem feurigen Allegro in Beethoven's eigener Manier. Es erhielt Beifall.

3. Eine ganz neue, noch nie gehörte Symphonie (F dur 3/4 Takt). Die größte Aufmerksamkeit der Zuhörer schien auf dieß neueste Product der B.schen Muse gerichtet zu sein, und alles war in gespannter Erwartung, doch wurde diese, nach einmaligem Anhören, nicht hinlänglich befriedigt, und der Beifall, den es erhielt, nicht von jenem Enthusiasmus begleitet, wodurch ein Werk ausgezeichnet wird, welches allge mein gefällt; kurz, sie machte – wie die Italiener sagen – kein Furore. Referent ist der Meinung, die Ursache liege keineswegs in einer schwächeren oder weniger kunstvollen Bearbeitung: (denn auch hier, wie in allen B.schen Werken dieser Gattung, athmet jener eigenthümliche Geist, wodurch sich seine Originalität stets behauptet:) sondern, theils in der nicht genug überlegten Berechnung, diese Symphonie der inAdur nachfolgen zu lassen, theils in der Uebersättigung von schon so vielem genossenen Schönen und Trefflichen, wodurch natürlich eine Abspannung die Folge sein muß. Wird diese Symphonie in Zukunft allein gegeben, so zweifeln wir keineswegs an dem günstigen Erfolge.

4. Zum Schluß wurde nochmals Wellington's Sieg in der Schlacht bei Vittoria gegeben, wovon der erste Theil: die Schlacht, wiederholt werden mußte. Die Ausführung ließ nichts zu wünschen übrig; auch war die Versammlung wieder sehr zahlreich.«

Das Stück, welches Beethoven als »etwas neues für die Milder« bezeichnet, war tatsächlich etwas ziemlich altes; denn das Terzett, in welchem sie sang, war »Tremate, empi, tremate«, welches schon 1801–2 vollständig skizziert war12, aber bei dieser Gelegenheit zuerst ausgearbeitet und in seine gegenwärtige Form gebracht wurde.

[414] Schindler fand unter Beethovens Papieren Rechnungen über Auslagen, welche durch dieses Konzert veranlaßt waren, und hat sie in seiner Biographie der Hauptsache nach mitgeteilt. Nur die 8. Symphonie und das Terzett hatten abgeschrieben werden müssen13; für sie lautete die Spezifikation »in Summa: 452 geschriebene Bogen à 12 Kreuzer macht = 90 Gulden 24 kr.; der spezifizierte Kostenpunkt das Orchester allein betreffend stellte sich bei diesem Concerte auf 344 Gulden und es sind an der 1sten Violine nur 7, an der 2ten nur 6, mit je 5, theilweise mit 7 Gulden, honorirte Musiker namentlich angeführt, weil an jeder Stimme zweimal so viel Dilettanten mitgewirkt hatten.« – Eine von Beethovens eigenen Notizen gibt die Zahl der Streichinstrumente genau an: »Bei meiner letzten Musik im großen Redouten-Saale hatten sie 18 Violin prim. 18 d. second, 14 Violen, 12 Violoncelle, 7 Contrebässe, 2 Contrafagotte.«

»Wer sich eine Versammlung von 5000 Zuhörern mit erhobener Stimmung infolge kurz vorhergegangener welterschütternder Ereignisse auf den Schlachtfeldern Leipzigs und Hanaus, aber auch im Gefühle des hohen Wertes der gebotenen Kunstgenüsse zu denken vermag, wird sich ungefähr eine Vorstellung von der Begeisterung dieser großen Schar von Kunstfreunden machen können. Die Jubel-Ausbrüche während der A dur-Symphonie und der Schlacht bei Vittoria, in welch letzterer alle Theile infolge wiederholter Aufführungen schon präcise ineinandergriffen, überstiegen alles, was man bis dahin im Concert-Saale erlebt haben wollte.« So Schindler, welcher, wie es scheint, anwesend war. Mag die Zahl der Zuhörer wirklich 5000 oder vielleicht 3000 betragen haben, jedenfalls war der reine pekuniäre Gewinn dieser beiden Konzerte ein sehr großer.

Czerny erinnerte sich, daß bei dieser Gelegenheit die neue 8te Symphonie gar nicht gefallen wollte, und Beethoven sich darüber ärgerte: »eben weil sie viel besser ist,« sagte er. Nach einer andern Erinnerung Czernys erzählte Beethoven öfters mit vielem Vergnügen, wie er nach der Aufführung der A-Dur-Symphonie am Kahlenberge spazieren ging [415] und sich von ein paar Mädchen Kirschen geben ließ, und diese ihm, als er die eine nach dem Preise fragte, antworteten: »von Ihnen nehmen wir gar nichts. Wir haben Sie wohl gesehen im Redoutensaale, als wir die schöne Musik von Ihnen hörten.«

Die Studierenden der Jurisprudenz an der Universität hatten eine Komposition Beethovens auf dem Programm ihres Konzerts vom 12. Februar; die Studierenden der Medizin eröffneten ihr Konzert vom 6. März mit der Egmont, Ouvertüre; und das Regiment Deutschmeister das seinige vom 25. März mit der zu Coriolan. Mit diesen Konzerten hatte Beethoven nichts zu tun; aber in der jährlichen Frühlingsakademie für den Theater-Armenfonds, die am 25. März im Kärnthnertor-Theater stattfand, dirigierte er die Egmont-Ouvertüre und Wellingtons Sieg.

Dichter und Komponist waren inzwischen in ihren Arbeiten für Fidelio von neuem unterbrochen worden. Dies hatte folgenden Grund. Die französischen Armeen hatten so oft von den Hauptstädten der verschiedenen Staaten des Kontinents Besitz genommen, daß man die Beweggründe nicht verstand, aus welchen Schwarzenberg die Annäherung der verbündeten Armeen nach Paris aufhielt, bis endlich Blüchers Beharrlichkeit, bestärkt durch seine Siege, den Oberbefehlshaber veranlaßte, den Einzug zu gestatten. Als dies in Wien bekannt wurde, beschloß man, sobald Nachrichten über denselben ankommen würden, den Erfolg durch eine entsprechende Aufführung in der Hofoper zu feiern. Zu diesem Zwecke schrieb Treitschke ein Singspiel in einem Akte, betitelt »Die gute Nachricht«. Von den neun Musikstücken in demselben übertrug man Hummel die Ouvertüre und Beethoven den Schlußchor: »Germania, wie stehst du jetzt im Glanze da«. Dies ist das »Lied« in dem folgenden und verschiedenen anderen Briefen an Treitschke; nur in einem derselben wird das richtige Wort »Chor« angewendet.

(An Treitschke). »Lieber werther Tr.! Noch habe ich nicht an ihr Lied gedacht! werde es aber gleich vornehmen; vielleicht besuche ich sie deswegen diesen Nach mittag um Ihnen meine Idee darüber zu sagen.

Ob sie Montags schon werden probiren können kann ich nicht bestimmtsagen, doch wohl gewiß einen Tag später. Was man bei einer solchen Akademie zu thun hat, davon haben Sie gar keinen Begriff! Nur die Noth zwingt mich dazu! alles dieses Lästige damit verbunden wagen zu müssen.

In Eile

Ihr Freund

Beethoven.«

[416] Die Kopiaturkosten für das »Lied«, wie der Chor wiederholt in der Korrespondenz mit Treitschke heißt, liquidierte Beethoven mit folgendem humoristischen Briefchen, das aus dem Besitz von Aloys Fuchs in den von G. W. Teschner überging (Thayer mitgeteilt von Ludwig Erk, aber schon 1856 im V. Bande des »Weimarischen Jahrbuchs für deutsche Sprache« usw. S. 191 abgedruckt):

»Hier lieber falscher Dichter die Rechnung wegen dem Lied. ich habe selbst 15 Xr pro Bogen bezahlt, da aber das Theater ein blutarmer Narr ist (i bin a kein Knicker) so bin ich mit 14 Xr zufrieden. Leben sie wohl Dichter und Trachter.

Um Verzeihung das Papier ist kein Jude, alle Schneidewerkzeuge sind auf dem Lande. –

in Eil

ihr

Beethoven.«

Doch ist es auch möglich, daß eins oder das andere dieser Briefchen sich auf den Chor »Es ist vollbracht« für Treitsches »Ehrenpforten« (1815) beziehen, bei deren zweiter Aufführung aber statt seiner wieder der Chor »Germania« gesungen wurde.

Der folgende Brief an den Dichter wurde durch die beabsichtigten Änderungen in der Szenerie des Fidelio veranlaßt:

»Mein werther T. Ihrem Rath zu Folge war ich bei den Architekten und die Sache ist schon auf das vortheilhafteste für mich berichtiget, besser mit Künstlern als mit den sogenannten Großen (Kleinwintzigen)14 zu thun zu haben! Ihr Lied werden sie erhalten können auf jeden Minutenschlag, welchen sie mir bestimmen – für meine Oper wird ihnen mein Dank überall vorauseilen. Bei Gelegenheit denken sie einmal Egmont grade auf das Wiedener Theater zu bringen.

Die Ankunft der Spanier, welche im Stücke nur angedeutet und nicht sichtbar wird, könnte zur Eröffnung des großen Lochs des Wiednertheaters für den Pöbel benützt werden und noch manches andere für Augenspektakel und die Musik dazu wäre nicht ganz verlohren, und gerne würde ich, was man noch neues dazu fordern würde, leisten.

Werther Freund! leben sie wohl! Heute sprach ich den Ober-Bassisten des österreichischen Kaiserthums voll Begeisterung für eine neue Oper von – Girowetz!

Mir lachte das Herz für die neue Künstlerbahn, welche uns dieses Werk eröffnen wird.

Ganz ihr

Beethoven.«

[417] Gegen Ende März erhielt Beethoven den vollständigen neuen Text zum Fidelio. Darauf beziehen sich wieder mehrere Briefe an Treitschke, die hier folgen:

1.

»Hier lieber werther T. ihr Lied! Mit großem Vergnügen habe ich ihre Verbesserungen der Oper gelesen, es bestimmt mich mehr die verödeten Ruinen eines alten Schlosses wieder aufzubauen. Ihr Freund Beethoven.«

2.

»Sieh, sehr werther Tr.! auf den Datum; daß das Lied schon fertig geschrieben war, ehe ich ihnen begegnete, ist mir hernach erst kommen.

Den gestern gesagten Brief – weswegen ich Sie erst fragen wollte, erhalten Sie heute; möchte es zu Ihrem Zwecke dienen, so wäre ich herzlich erfreut darüber.

Von Palfy höre ich nichts, gehe ich auch nicht anders hin, als was ich schon darüber vor Jahr und Tag bestimmt habe. Ihr Freund Beethoven.«

3.15

»Lieber Treitschke! Lassen Sie für Ehlers – der wenn mir recht – den Liebhaber in ihrer Operette macht, den Part der Sopranstimme im Tenor-Schlüssel abschreiben (in dem Schlußchor)

in Eil ihr Beethoven.

P. S. Wenn Sie von der Arie (Kriegslied) für die verbündeten Heere (von Bernard)16 in ihrer Operette Gebrauch machen wollen, welches ich in Musik gesetzt habe, steht es ihnen zu Diensten; so wie in Germania Weinmüller vorsingt, würde darin Ehlers vorsingen.«.

Das »Kriegslied« wurde nicht gebraucht. Ehlers sang den Robert in der »Guten Nachricht« am 11. April 1814; im Jahre 1815 war er in Breslau.

4.17

»Für Seine Wohlgeboren Herrn von Treitschke. Ich ersuche Sie, lieber T., mir die Partitur des Liedes zu schicken, damit die eingeschaltete Note kann in allen Instrumenten ausgesetzt werden – übrigens nehme ich es ihnen nicht im mindesten übel, wenn Sie es von Gyrowetz oder wem sonst – Weinmüller am liebsten – neu setzen lassen wollen, ich bin ganz ohne Ansprüche hierin, jedoch leide ich nicht, daß mir ein andrer – sei es wer immer – meine Compositionen ändert. Mit Hochachtung Ihr ergebenster Beethoven.« –

[418] Beethovens Aufmerksamkeit wurde noch einmal von der Oper durch ein Konzert abgezogen, welches in dem Saale des Hotels zum Römischen Kaiser von dem Wirte und von Schuppanzigh für eine militärische Wohltätigkeitsanstalt veranstaltet wurde. Czerny erzählt, daß ein neues großes Trio damals schon längere Zeit Gegenstand der Unterhaltung unter Beethovens Freunden gewesen war; doch hatte es noch keiner gehört. Dieses Trio, Op. 97 in B-Dur, sollte den zweiten Teil des Konzerts eröffnen, und der Komponist hatte sich bereit erklärt, in demselben zu spielen. Spohr war zufällig in Beethovens Wohnung bei einer der Proben und hörte ihn spielen; es war das einzige Mal. »Ein Genuß war's nicht,« schreibt er, »denn erstlich stimmte das Pianoforte sehr schlecht, was Beethoven wenig bekümmerte, da er ohnehin nichts davon hörte, und zweitens war von der früher so bewunderten Virtuosität des Künstlers infolge seiner Taubheit fast gar nichts übrig geblieben. Im Forte schlug der arme Taube so darauf, daß die Saiten klirrten, und im Piano spielte er wieder so zart, daß ganze Tongruppen ausblieben, so daß man das Verständniß verlor, wenn man nicht zugleich in die Klavierstimme blicken konnte. Über ein so hartes Geschick fühlte ich mich von tiefer Wehmuth ergriffen. Ist es schon für Jedermann ein großes Unglück, taub zu sein, wie soll es ein Musiker ertragen, ohne zu verzweifeln? Beethovens fast fortwährender Trübsinn war mir nun kein Räthsel mehr«18.

Das Konzert fand Montag den 11. April um Mittag statt; Moscheles war anwesend und schreibt darüber in seinem Tagebuche: »Bei wie vielen Compositionen steht das Wörtchen ›neu‹ am unrechten Platze! Doch bei Beethovens Compositionen nie, und am wenigsten bei dieser, welche wieder voll Orginalität ist. Sein Spiel, den Geist abgerechnet, befriedigte mich weniger, weil es keine Reinheit und Präcision hat; doch bemerkte ich viele Spuren eines großen Spieles, welches ich in seinen Compositionen schon längst erkannt hatte.«

Der »Sammler« nennt das Trio »in jeder Hinsicht schön und originell, für eine Akademie aber zu groß und weitläufig: es folgt Schlag auf Schlag, und wer nicht ganz Kunstkenner ist wird beinahe durch die Menge der Schönheiten erdrückt.« –

[419] In jenen Tagen versammelte ein wohlhabender Musikfreund, namens Pettenkofer19, einen ansehnlichen Kreis von jungen Leuten alle Samstage in seinem Hause zur Ausführung von Instrumentalmusik mit vollem Orchester. Eines Abends ersuchte ein Schüler Schuppanzighs seinen Nachbar am Pulte, einen jungen Mann von 18 Jahren, am folgenden Tage einen Brief seines Lehrers zu Beethoven zu bringen, in welchem eine Probe für das Trio vorgeschlagen wurde, und keine andere Antwort als ja oder nein zu erbitten. »Mit Freuden übernahm ich den Auftrag,« erzählt er. »Der Wunsch, dem Manne nur einen Augenblick nahe stehen zu können, dessen Werke mir seit einigen Jahren schon die höchste Ehrfurcht für ihren Autor eingeflößt hatten, er sollte nun so unverhofft und in so seltsamer Weise in Erfüllung gehen. Am andern Morgen stieg demnach der Billetträger mit klopfendem Herzen die vier Treppen im Pasqualatischen Hause hinauf und ward sogleich durch den schneidernden Bedienten zu dem am Schreibtisch sitzenden Meister geführt. Nachdem dieser das Blatt eingesehen, wandte er sich zu mir und sagte ›ja‹; nach einigen rasch noch hinzugefügten Fragen war die Audienz zu Ende. Aber an der Thür erlaubte ich mir ein Weilchen zu verharren, um den Mann, der bereits im Schreiben fortgefahren, scharf zu beobachten.«

Dieser junge Mann war Anton Schindler.

Derselbe fährt fort (I. S. 230): »Diesem, in dem Lebenslauf des armen Studenten bis dahin fast wichtigsten Ereigniß folgte bald die Bekanntschaft mit Schuppanzigh. Er verehrte mir eine Eintrittskarte zu dem von ihm am 11. April veranstalteten Konzerte.... Bei dieser Gelegenheit trat ich schon mit mehr Zuversicht dem großen Meister nahe, ihn ehrfurchtsvoll grüßend. Er erwiederte freundlich und zeigte, daß er sich des Billetbringers erinnere.« Und damit endete vorläufig der persönliche Verkehr Schindlers mit Beethoven20.

Wenige Wochen später spielte Beethoven noch einmal in dem Trio in einem Morgenkonzerte bei Schuppanzigh im Prater, und hiermit nahm er als Klavierspieler Abschied vom Publikum. Nur in einem Falle hat er noch einmal ein Lied begleitet (S. 488).

An demselben Montage den 11. April abends wurde Treitschkes [420] Singspiel »Die gute Nachricht« zum ersten Male aufgeführt; die Nachricht von dem siegreichen Einzug der verbündeten Armeen in Paris (31. März) war, wie Moscheles in seinem Tagebuche erzählt, den Tag vorher nach Wien gekommen. Sie wurde den 12., 14., 17., 24. April und den 3. Mai im Kärnthnertortheater und am 11. und 14. Juni in der Burg wiederholt.

In dieselbe Zeit fällt ein Ereignis, über dessen zweifellos starke Wirkung auf Beethoven wir leider nirgendwo etwas erfahren. Fürst Karl Lichnowsky, sein alter Freund und Beschützer, und zwar der edelste unter allen, starb am 15. April. Freuen wir uns, daß die letzte Mitteilung über ihn in diesem Werke jene rührende Erinnerung Schindlers ist, welche beweist, daß die warme Zuneigung, welche er zwanzig Jahre früher zu dem jungen Bonner Klavierspieler gefaßt hatte, trotz mehrfacher Konflikte doch weder erkaltet noch vermindert worden war (vgl. S. 388f.).

In dieselbe Zeit fällt folgender Brief an Zmeskall:

»Lieber Z. ich reise nicht, wenigstens will ich mir hierin keinen Zwang auflegen – die Sache muß reiflicher überlegt werden – Unterdessen ist das Werk dem Prinzen Regenten schon überschickt worden. Will man mich so hat man mich, und dann bleibt mir noch die Freiheit ja oder nein zu sagen. Freiheit!!! Was will man mehr???

Gern möchte ich Sie wegen meiner Wohnung wie ich mich einrichten soll besprechen. –«

Diese neue Wohnung, um derenwillen Beethoven jetzt das Pasqualatische Haus verließ, lag im ersten Stock des Bartensteinschen Hauses, ebenfalls an der Möller Bastei (Nr. 94). Er blieb daher noch in unmittelbarer Nachbarschaft mit den ihm befreundeten Familien, der Fürstin Christine Lichnowsky und der Gräfin Erdödy.

Der übrige Inhalt des Briefes richtet unsere Aufmerksamkeit wieder auf Mälzel, welcher trotz der bitteren Enttäuschung über den Gang, den seine Beziehungen zu Beethoven genommen hatten, in der Hoffnung, irgend ein freundliches Arrangement mit ihm zu treffen, noch mehrere Wochen in Wien zurückgeblieben war. Da von seiner Seite die Sache nie mals zur öffentlichen Kenntnis gebracht worden war, so können wir zur weiteren Aufklärung darüber nur das wenige hinzufügen, was in den von Schindler aufbewahrten Papieren Beethovens enthalten ist. Aus diesen ergeben sich folgende Tatsachen. Beethoven zahlte die geborgten 50 Dukaten zurück; Mälzel und er hatten verschiedene Unterredungen [421] auf dem Bureau des Advokaten Dr. Adlersberg, »welche die Schlacht von Vittoria und die Reise nach England zum Gegenstand hatten«, und Mälzel machte dabei verschiedene Vorschläge, welche Beethoven nicht annehmen wollte, »um das Werk oder wenigstens das Recht der ersten Aufführung für sich zu erhalten«, oder aus anderen derartigen Gründen. Erbittert über das Verhalten des Komponisten und ohne Hoffnung, bei einer ferneren Beratung noch etwas zu erreichen, erschien Mälzel bei der zuletzt anberaumten Besprechung nicht, brachte aber heimlich von den einzelnen Stimmen der Schlacht so viele an sich, daß er imstande war, aus denselben eine ziemlich korrekte Partitur des Werkes ausschreiben zu lassen. Mit dieser reiste er nach München ab und brachte es daselbst in zwei Konzerten am 16. und 17. März zur Aufführung.

Als letzteres in Wien bekannt wurde21, geriet Beethoven in Wut, und anstatt die Sache mit verachtungsvollem Stillschweigen zu behandeln, oder höchstens in den Tagesblättern an die Meinung des Publikums zu appellieren, beging er die Torheit, einen Prozeß gegen einen Mann anzustrengen, der schon seine Reise zu dem anderen Ende Europas angetreten und eine große Strecke derselben bereits zurückgelegt hatte. Zu gleicher Zeit brachte er in aller Eile eine Abschrift der »Schlacht« zustande und schickte sie an den Prinz, Regenten von England, um wenigstens dem Versuche Mälzels zuvorzukommen, dieselbe dort als ein neues Werk zur Aufführung zu bringen. Dies war eine kostspielige und vollständig nutzlose Maßregel; denn einerseits fand Mälzel in London keinen Antrieb, Orchesterkonzerte zu unternehmen, und andererseits lag die von Beethoven übersendete Partitur begraben in der Bibliothek des Regenten22, welcher weder damals noch zu irgend einer späteren Zeit die geringste Notiz von derselben nahm und ebensowenig dem Komponisten irgend ein Zeichen [422] der Anerkennung zukommen ließ. Wenn wir alles nicht hierher Gehörige, was in den von Beethoven ausgegangenen Schriftstücken enthalten ist, beiseite lassen, so ist die wirklich zur Entscheidung stehende Frage völlig klar. Die beiden Haupttatsachen, von denen die eine sich durch stillschweigende Folgerung ergibt, die andere ausdrücklich von Beethoven ausgesprochen ist, sind dem Leser bereits bekannt: erstens, daß der Plan des Werkes Mälzel gehörte; und zweitens, daß der Komponist dasselbe unentgeltlich für dessen Panharmonikon ausgearbeitet hatte. In dieser Form war also die Komposition ohne allen Zweifel Mälzels Eigentum. Es war demnach nur noch die eine Frage zu entscheiden: Übertrug die auf Mälzels Antrieb und Ansuchen erfolgte Instrumentierung des Werkes das Eigentum auf den Komponisten? Wurde diese Frage bejaht, so hatte Beethoven eine Grundlage für seinen Prozeß, im anderen Falle nicht. Diese Frage ist nie entschieden worden; denn nachdem der Prozeß mehrere Jahre hindurch geschwebt hatte, kamen die beiden Männer zusammen, versöhnten sich, Beethoven zog seine Klage zurück, und jeder bezahlte die Hälfte aller der Auslagen, welche daraus entstanden waren23.

Das war eine neue Unterbrechung der Arbeit an Fidelio gewesen.

»Die Benefizianten,« sagt Treitschke, »trieben an der Beendigung, um die günstige Jahreszeit zu benutzen; Beethoven aber kam nur langsam vorwärts.« Auf einen der Briefe des Dichters, welcher zur Eile trieb, antwortete Beethoven, wahrscheinlich im April, folgendes24:

»Lieber werther T. Die verfluchte Akademie, wozu ich zwar zum Theil durch meine schlechten Umstände gezwungen ward sie zu geben, hat mich in Rücksicht der Oper zurückgesetzt.

Die Kantate, die ich geben wollte25 raubte mir auch 5 bis 6 Täge –

Nun muß freilich alles auf einmal geschehen und geschwinder würde ich etwas neues schreiben, als jetzt das neue zum alten, – wie ich gewohnt bin zu schreiben, auch in meiner Instrumental Musik, habe ich immer das Ganze vor Augen, hier ist aber mein ganzes überall – auf eine gewisse Weise getheilt worden, und ich muß mich neuerdings hineindenken – in 14 Tägen die Oper zu geben ist wohl unmöglich, ich glaube immer, daß 4 Wochen dazu gehn können.

Der erste Akt ist indessen in einigen Tägen vollendet – allein es ist im 2ten Akt doch viel zu thun auch eine neue Ouvertüre, welches zwar das leichteste ist, da ich sie ganz neu machen kann – Vor meiner Akademie war nur hier und da einiges skizzirt, sowohl im ersten als 2ten Akt, erst vor einigen [423] Tägen konnte ich anfangen auszuarbeiten – Die Partitur von der Oper ist so schrecklich geschrieben als ich je eine gesehen habe, ich müßte Note für Note durchsehn, (sie ist wahrscheinlich gestohlen) kurzum ich versichere Sie, Lieber T., die Oper erwirbt mir die Märtirerkrone, hätten Sie sich nicht so viele Mühe damit gegeben, und so sehr vortheilhaft alles bearbeitet, wofür ich ihnen ewig danken werde, ich würde mich kaum überwinden können – Sie haben dadurch noch einige gute Reste von einem gestrandeten Schiffe gerettet. –

Unterdessen, wenn Sie glauben, daß ihnen der Aufenthalt mit der Oper zu groß wird, so schieben Sie selbe auf eine spätere Zeit auf, ich fahre jetzt nun fort bis alles geendigt ist, und auch ganz wie Sie alles geändert und besser gemacht haben, welches ich jeden Augenblick je mehr und mehr einsehe, allein es geht nicht so geschwinde, als wenn ich etwas neues schreibe – und in 14 Tägen, das ist unmöglich – handeln Sie wie es Ihnen am besten dünkt, jedoch aber als Freund für mich, an meinem Eifer fehlt es nicht.

Ihr Beethoven.«

Die Wiederholungen der »Guten Nachricht« gingen mit der Aufführung im Kärthnerthortheater am 3. Mai zu Ende, und die Benefizianten wurden immer ungeduldiger. Deshalb schrieb Treitschke von neuem an Beethoven, fragte bei ihm an wegen der Verwendung, die von dem Chore »Germania« gemacht werden sollte, und trieb zur Beschleunigung der Arbeit am Fidelio. Obgleich noch so vieles daran fehlte, hatten doch die Proben schon Mitte April begonnen, und die Aufführung wurde nunmehr auf den 23. Mai festgesetzt. Beethovens Tagebuchnotiz über seine Überarbeitung der Oper sagt folgendes: »Die Oper Fidelio vom März bis 15. Mai neu geschrieben und verbessert.« Der 15. Mai war ein Sonntag, der »Dienstag« in dem folgenden Briefe an Treitschke war demnach der 17., und das Datum des nachfolgenden Briefes26 ohne Zweifel ungefähr der 14. Mai:

»Werther T. Mich freuet unendlich Ihre Zufriedenheit mit dem Chor. – Ich habe geglaubt, Sie hätten alle Stücke zu Ihrem Vortheile verwenden sollen, also auch das meinige, wollen Sie dieses aber nicht, so mögte ich daß es irgend zum Vortheile der Armen gänzlich verkauft würde –

Von ihren Copisten waren bei mir deswegen [unleserlich] wie auch Wranitzky, ich sagte, daß Sie Werthester gänzlich darüber Herr wären. Daher erwarte ich nun gänzlich ihre Meinung hierüber – ihr Copist ist – ein Esel! – aber es fehlt ihm gänzlich die bekannte prächtige Eselshaut27 – daher hat mein Copist die Copiatur übernommen und bis Dienstag wird wenig mehr übrig sein, und mein Copist alles zur Probe bringen[424] – Übrigens ist die ganze Sache mit der Oper die mühsamste von der Welt, denn ich bin mit dem meisten unzufrieden – und – Es ist beinahe kein Stück woran ich nicht hier und da meiner jetzigen Unzufriedenheit nicht einige Zufriedenheit hätte anflicken müssen – Das ist nun ein großer Unterschied zwischen dem Falle sich dem freien Nachdenken oder der Begeisterung überlassen zu können.

Ganz Ihr Beethoven.«

»Am 22. Mai,« erzählt Treitschke, »war die Hauptprobe, aber die versprochene neue Ouvertüre befand sich noch in der Feder des Schöpfers.« Es war (wie sich hieraus ergibt) am 20. oder 21sten, als Beethoven mit seinem Freunde Bertolini im Römischen Kaiser zu Mittag speiste. Nach dem Essen nahm er eine Speisekarte, zog Linien auf die Rückseite und fing an zu schreiben. »Komm, laß uns gehen,« sagte Bertolini. »Nein, warte ein wenig; ich habe die Idee zu meiner Ouvertüre« antwortete Beethoven. Er blieb und vollendete dort und in jener Stunde seine Skizzen28.

»Man bestellte das Orchester« (fährt Treitschke fort) »zur Probe am Morgen der Aufführung. B. kam nicht. Nach langem Warten fuhr ich zu ihm, ihn abzuholen, aber – er lag im Bette, fest schlafend, neben ihm stand ein Becher mit Wein und Zwieback darin, die Bogen der Ouvertüre waren über das Bett und die Erde gestreut. Ein ganz ausgebranntes Licht bezeugte, daß er tief in die Nacht gearbeitet hatte. Die Unmöglichkeit der Beendigung war entschieden; man nahm für diesmal seine Ouvertüre aus›Prometheus‹(?), und bei der Ankündigung: wegen eingetretener Hindernisse müsse für heute die neue Ouvertüre wegbleiben, errieth die zahlreiche Versammlung ohne Mühe den triftigen Grund.« Nach Schindler wurde eine Ouvertüre zu Leonore, nach Seyfried die Ouvertüre zu den Ruinen von Athen bei dieser Gelegenheit gespielt. Der Sammler bestätigt in seiner gleichzeitigen Notiz die Angabe Seyfrieds, indem er sagt: »Die der ersten Darstellung beigegebene Ouvertüre gehört nicht zur Oper und ist ursprünglich zur Eröffnung des Pesther Theaters geschrieben«29.

[425] Im Jahre 1823 kam Beethoven bei einer Unterhaltung zufällig auf diesen Punkt zu sprechen und bemerkte: »die Leute klatschten, ich aber stand beschämt; es gehörte nicht zum Ganzen.«

Zum Gebrauche im Theater bei dieser Gelegenheit wurde ein handschriftliches Textbuch zusammengestellt. Auf dem Titel desselben lauten zu unserer Überraschung die ersten Worte folgendermaßen:

»Leonore, Fidelio

Eine Oper in zwei Aufzügen« usw.

Das Wort »Leonore« ist durchstrichen, »Fidelio« mit Rotstift an die Seite geschrieben und nachher mit Tinte überschrieben. Es wurde also von einer Seite – wir können nicht sagen von welcher – beabsichtigt, in dieser Weise den Titel zu ändern, diese Absicht aber später wieder aufgegeben. Ferner steht in dem Verzeichnisse der »Requisiten«:

Einen Quersack Mad Hönig,

2 Ketten Mad Hönig

und derselbe Name befindet sich in dem Verzeichnisse der

»Personen.

Herr SaalDon Fernando, Minister.

Herr VogelDon Pizarro, Gouverneur eines

Staatsgefängnisses.

Herr RadichiFlorestan, ein Gefangener.

M. HönigLeonore, seine Gemahlin, unter

dem Namen Fidelio.

Hr. WeinmüllerRokko, Kerkermeister.

Mlle. BondraMarzelline, seine Tochter.

Hr. FrühwaldJaquino.

Staatsgefangene« u.s.w. u.s.w.

Madame Hönig war eine neue Sopranistin, welche erst engagiert worden war, nachdem das Hoftheatertaschenbuch für 1814 bereits gedruckt war; ihr Name erscheint deshalb erst in dem Taschenbuche für 1815. Obgleich sie für die Rolle bestimmt war, als dieses Textbuch niedergeschrieben wurde, machte sie doch am Tage vor der Aufführung der ursprünglichen Darstellerin des »Fidelio«, Mad. Milder-Hauptmann, Platz.

»Die Oper war trefflich eingeübt,« sagt Treitschke, »Beethoven dirigirte, sein Feuer riß ihn oft aus dem Takte, aber Kapellmeister Umlauf [426] lenkte hinter seinem Rücken Alles zum Besten mit Blick und Hand30. Der Beifall war groß und stieg mit jeder Vorstellung.« »Herr v. B.,« sagt der Sammler, »wurde bereits nach dem ersten Acte stürmisch vorgerufen und enthusiastisch begrüßt.« Ein anderer Zuhörer schreibt: »Man hat die meisten Musikstücke lebhaft, ja tumultuarisch beklatscht, und den Componisten nach dem ersten und zweiten Act einstimmig hervorgerufen. Auch unserer Mad. Milder-Hauptmann wurde diese Ehre zu Theil.« Am 26. wurde die Oper zum erstenmale wiederholt; bei dieser Aufführung wurde die neue Ouvertüre in E-Dur »mit rauschendem Beifall aufgenommen und der Componist bei dieser Wiederholung wieder zweimal hervorgerufen«. –

Der Chor »Germania« wurde, für Klavier arrangiert, im Juni »im K. K. Hoftheater-Verlag« herausgegeben. Ein charakteristisches Billett Beethovens an Treitschke bittet um das Manuskript, um die Druckbogen zu verbessern, und macht uns mit einigen Persönlichkeiten bekannt, welche uns von hier bis zu Ende oft begegnen werden, und über welche daher hier einige persönliche Mitteilungen gegeben werden müssen.

Die K. K. priv. chemische Druckerei, das Eigentum von Rochus Krasinzky und Sigmund Anton Steiner, ging um das Jahr 1810 ausschließlich in Steiners Hände über. In diesem Jahre kam Tobias Haslinger, aus Zell in Oberösterreich gebürtig, welcher einer von Kapellmeister Glöggls Sängerknaben in Linz und Gehilfe in dessen Musikaliengeschäft gewesen war, nach Wien, in der Absicht, sich dort ein Geschäft zu gründen, und wurde sehr bald mit Steiner bekannt. Er teilte ihm seine Pläne und Absichten mit und bewog ihn, seine Drucke und sonstigen Waren aus Grunds Buchhandlung in der Singerstraße zurückzuziehen, [427] in der engen Passage, welche sich damals an der nordöstlichen Ecke des Grabens befand und unter dem Namen »Paternoster Gassel« bekannt war, einen eignen Laden zu eröffnen und ihn dabei als Verkäufer der Bücher und als Geschäftsführer zu verwenden. Aus dieser Stellung schwang er sich in kurzer Zeit zu der eines Teilhabers an der Firma »S. A. Steiner und Co.« empor. Beethoven faßte ein besonderes und ungewöhnliches Gefallen an dem jungen Manne, und in wenigen Jahren wurden seine Beziehungen zu der Firma vollkommen dieselben wie die, welche bisher zwischen ihm und dem »Kunst- und Industriecomptoir« bestanden hatten. Haslinger hatte in Linz verschiedene Instrumente spielen gelernt, auch dort Kompositionsstudien begonnen und setzte diese in Wien fort. Sein Opus 10 »Ideal einer Schlacht« für das Pianoforte war eben erschienen – der Gegenstand eines homerischen Gelächters für den Jupiter Beethoven und die andern Götter. Seinem Geschäftslokale aber wußte er bald eine solche Anziehungskraft zu geben, daß es in kurzer Zeit ein beliebter Versammlungsplatz für Komponisten, Musiker, Sänger, Schriftsteller für das Theater, für die öffentliche Presse und andere wurde. Im Jahre 1860 lebten in Wien noch alte Leute, welche sich der lustigen Scherze in dem Paternostergassel aus ihren jüngeren Jahren wohl erinnerten und noch darüber lachten. In seiner Korrespondenz mit der Firma war Beethoven »Generalissimus«, Steiner »General-Lieutenant«, Haslinger »Adjutant« oder vielmehr »Adjutanterl«, ihre Gehilfen »Unteroffiziere« und der Buchladen das »General-Lieutenant-Amt«. Diese Bezeichnungen begegnen gleich in dem hier folgenden (bereits vorher erwähnten) Billett an Treitschke:

»Des Hr. v. Treitschke Dichten und Trachten ist in Kenntniß gesetzt, das Manuscript sogleich dem Unteroffizier des G–ll–t Amtes mitzugeben, damit das Gestochene, welches von Fehlern zerstochen, sogleich wieder, wie es sein muß, gestochen werden kann, und zwar um so mehr, weil sonst auf das Dichten und Trachten ganz erschrecklich gestochen und gehauen wird werden. –

Gegeben im Vater-Unser Gässel des urväterlichsten Verlags aller Verlegender. Den 4ten Juni 1814.«

Eine von Beethovens kleineren Produktionen, die überhaupt noch nicht veröffentlicht ist, wurde damals für seinen Freund Bertolini komponiert. Die Gelegenheit war ein Abendfest, welches der Doktor auf seine eigenen Kosten am Namenstage (Johannes, 24. Juni) und zu Ehren Malfattis veranstaltete. Es war ein kleines Stück für 4 Stimmen mit Klavierbegleitung, auf einen Text von Abbate Bondi:

[428] Un lieto Brindisi

Tutti a Giovanni,

Cantiam così, così,

Viva longhi anni etc. etc.

Einladungen ergingen nicht allein an Malfattis Verwandte und persönliche Freunde, sondern an eine große Zahl von Künstlern verschiedener Art, die dauernd oder nur zeitweise in Wien waren; unter den Musikern befand sich z.B. Dragonetti. Der Ort war die Villa Malfattis in Weinhaus. Dort feierten sie das Fest, der Wein floß, die Kantate wurde gesungen; Beethoven, »gänzlich aufgeknöpft«, phantasierte; Scherz und Possen füllten die Stunden. »Der Spaß kostete mich einige Hundert Gulden,« sagte der gute Doktor fünfzig Jahre später lächelnd dem Verfasser.

Fidelio wurde wiederholt am 26. Mai, 2. und 4. Juni und Dienstags den 7. Juni. Hierauf wurde das Theater »wegen Vorbereitungen zu dem bei der Zurückkunft des Kaisers aufzuführenden Spektakel« geschlossen. Dieses »Spektakel« – Die Weihe der Zukunft, Text von Sonnleithner, Musik von Weigl – wurde am 18. aufgeführt; dann blieb das Theater wieder für zwei Tage geschlossen. Am 21. wurde es mit Fidelio wieder eröffnet. In diesen Tagen schrieb Beethoven an Treitschke31:

»Lieber werther Tr.! Was Sie vom 4ten Theil des Ertrags wegen der Oper vorschlagen, versteht sich von selbst! und nur für diesen Augenblick muß ich noch übrigens ihr Schuldner bleiben, doch werde ich nicht vergessen daß ich's bin – Wegen einer Benefice-Vorstellung für mich wünschte ich wohl daß ich den Tag, als gestern 8 Tage erhielt, d.h. künftigen Donnerstag –

Ich war heute bei Hrn. Palfy, fand ihn aber nicht. Uebrigens lassen Sie die Oper nicht zu viel ruhen! Es schadet wohl sicherlich.

Nächstens besuche ich Sie, da ich noch viel mit Ihnen zu reden habe.

Arm an Papier muß ich endigen.

Ganz ihr Beethoven.«

Der hier vorgeschlagene Tag für das Benefiz wurde nicht bewilligt. Der erste Gegenstand des obigen Briefes erhält seine Erläuterung durch eine »Musikalische Anzeige«, welche die Wiener Zeitung vom 1. Juli enthielt:

[429] »Der Endesunterzeichnete, aufgefordert von den Herren Artaria u. Co., erklärt hiermit, daß er die Partitur seiner Oper: Fidelio, gedachter Kunsthandlung überlassen habe, um unter seiner Leitung dieselbe in vollständigem Clavierauszuge, Quartetten, oder für Harmonie arrangirt, herauszugeben. Die gegenwärtige musikalische Bearbeitung ist von einer früheren wohl zu unterscheiden, da beinahe kein Musikstück sich gleich geblieben, und mehr als die Hälfte der Oper ganz neu componirt worden ist. Partituren, in allein rechtmäßiger Abschrift sammt dem Buche in Manuscript, sind von mir oder dem Bearbeiter des Buches, Herrn F. Treitschke, K. K. Hof-Theater-Dichter, zu bekommen. Andere Abschriften auf unerlaubten Wegen werden durch die Gesetze geahndet werden.

Wien, den 28sten Juni 1814.

Ludwig van Beethoven.«

Moscheles, welcher damals 20 Jahre alt war, schrieb um diese Zeit in sein Tagebuch: »Es ist mir der Antrag gemacht, den Clavier-Auszug des Meisterwerks Fidelio zu bearbeiten. Was kann erwünschter sein?« »Nun finden wir wiederholte Tagebuchnotizen,« schreibt seine Witwe, »wie er zwei und wieder zwei Stücke zu Beethoven brachte, der sie durchsah; und dazu abwechselnd die Bemerkung: ›er änderte wenig‹, oder ›er änderte nichts‹, auch wieder ›er vereinfachte‹ oder ›er verstärkte‹. Einmal heißt es: als ich früh zu Beethoven kam, lag er noch im Bette; er war heute besonders lustig, sprang gleich heraus und stellte sich, so wie er war, an's Fenster, das auf die Schottenbastei [Mölkerbastei] ging, um die arrangirten Stücke durchzusehen. Natürlich versammelte sich die liebe Straßenjugend unter dem Fenster, bis er ausrief: ›die verd.....n Jungen, was sie nur wollen?‹ Ich deutete lächelnd auf ihn. ›Ja, ja, Sie haben recht,‹ rief er jetzt und warf rasch einen Schlafrock über32. Als wir an das große letzte Duett, ›namenlose Freude‹ kamen und ich den Text, ›Ret–terin des Gat–ten‹ untergelegt hatte, strich er es aus und schrieb: ›Rett–erin des Gatt–en‹; denn auf t könne man nicht singen. Unter das letzte Stück hatte ich ›fine mit Gottes Hülfe‹ geschrieben. Er war nicht zu Hause, als ich es hintrug; und als er es mir zurückschickte, stand darunter: ›O Mensch hilf dir selber.‹«

Ehe wir Moscheles für die nächsten sechs Jahre Lebewohl sagen, wollen wir noch einige Sätze aus der Vorrede seiner englischen Übersetzung von Schindlers Biographie betrachten, teils um der darin enthaltenen Belehrung willen, teils um zu verhindern, daß einige Mißverständnisse auf Grund seiner Autorität in die Geschichte übergehen. Er schreibt dort folgendes:

[430] »Im Jahre 1809 [es müßte heißen 1808] fanden meine Studien bei meinem Lehrer Weber Dionysius ihr Ende; und da ich damals auch vaterlos war, wählte ich Wien zu meinem Aufenthaltsorte, um dort meine künftige musikalische Laufbahn zu begründen. Vor allem anderen trug ich Verlangen, jenen Mann zu sehen und mit ihm bekannt zu werden, welcher einen so mächtigen Einfluß auf mein ganzes Wesen ausgeübt hatte33; denn obgleich ich ihn kaum verstand, hegte ich doch eine blinde Verehrung zu ihm. Ich erfuhr, daß Beethoven äußerst schwer zugänglich sei und keinen andern Schüler außer Ries annehmen würde; und meine Sehnsucht, ihn zu sehen, blieb lange Zeit unbefriedigt34. Im Jahre 1810 jedoch bot sich endlich die ersehnte Gelegenheit. Ich befand mich zufällig eines Vormittags in dem Musikalien-Geschäfte von Domenico Artaria, welcher gerade damals einige meiner früheren Versuche in der Composition herausgegeben hatte, als ein Mann mit kurzen und hastigen Schritten eintrat, durch den Kreis von Damen und Professoren, die eines Geschäftes wegen, oder um sich über musikalische Gegenstände zu unterhalten, dort versammelt waren, ohne aufzublicken hindurchglitt, als wünschte er unbemerkt vorbeizukommen, und seinen Weg direct zu Artaria's Privatzimmer am Ende des Ladens nahm. Sogleich rief mich Artaria hinein und sagte: ›das ist Beethoven‹, und zu dem Componisten: ›das ist der junge Mann, von welchem ich so eben mit Ihnen gesprochen habe.‹ Beethoven nickte mir freundlich zu und sagte, er habe eben einen günstigen Bericht über mich gehört. Auf einige bescheidene und demüthige Aeußerungen, welche ich hervorstotterte, antwortete er nicht und schien nur den Wunsch zu haben die Unterredung abzubrechen;« vermutlich wegen seiner Taubheit; denn Moscheles fügt hinzu: »ich hatte Artaria ganz dicht zu seinem Ohre sprechen sehen. – – – Nie versäumte ich die Schuppanzigh'schen Quartette, bei welchen er oft anwesend war, noch die köstlichen Concerte im Augarten, wo er seine eigenen Symphonien dirigirte. Ich hörte ihn auch einige Male spielen, was er jedoch nur selten that, theils öffentlich, theils im Privatkreise. Die von ihm vorgetragenen Stücke, welche auf mich den nachhaltigsten Eindruck machten, waren die Fantasie mit Orchesterbegleitung und Chor und sein Concert in C moll. Ich pflegte ihn auch auf den Zimmern von Zmeskall und Zizius zu treffen, zweien von seinen Freunden, durch deren musikalische Zusammenkünfte Beethovens Werke zuerst ihren Weg zur Aufmerksamkeit des Publikums [431] fanden [?]; aber, statt einer näheren Bekanntschaft, mußte ich mich meistentheils mit einem Gruße von weitem von seiner Seite begnügen.«

»Es war im Jahre 1814, zu der Zeit als Artaria einen Klavierauszug von Beethovens Fidelio zu veröffentlichen unternahm, als er den Componisten fragte, ob mir die Anfertigung desselben übertragen werden dürfe. Beethoven gestand es unter der Bedingung zu, daß er das Arrangement jeder Nummer sehen müsse, ehe es in die Hände des Stechers gelange. Nichts konnte mir erwünschter sein, da ich auf diese Weise die lange ersehnte Gelegenheit vor mir sah, dem großen Manne näher zu treten und von seinen Bemerkungen und Verbesserungen Nutzen zu ziehen. Während meiner häufigen Besuche, deren Zahl ich durch alle möglichen Vorwände zu vermehren suchte, behandelte er mich mit der freundlichsten Nachsicht. Obgleich seine zunehmende Taubheit ein großes Hinderniß für unsere Unterhaltung war, gab er mir dennoch viele belehrende Winke, und spielte mir sogar solche Stellen vor, die er in einer besonderen Weise für das Klavier arrangirt haben wollte. Ich hielt es jedoch für meine Pflicht, seine Freundlichkeit nicht dadurch auf die Probe zu stellen, daß ich ihm seine kostbare Zeit durch spätere Besuche raubte. Doch sah ich ihn oft bei Mälzel, wo er die verschiedenen Vorschläge und Modelle zu einem Metronom [dem Chronometer], welches der letztere anzufertigen im Begriffe war, zu besprechen und über die ›Schlacht bei Vittoria‹ zu verhandeln pflegte, welche er auf Mälzels Antrieb schrieb. Obgleich ich Herrn Schindler kannte, und wußte, daß er in jener Zeit viel bei Beethoven war [?], so machte ich mir doch meine Bekanntschaft mit ihm nicht in der Absicht zu Nutze, mich beim Componisten einzudrängen.«

Hinsichtlich des Fidelio erzählte Moscheles dem Verfasser (22. Febr. 1856), er sei aus dem Grunde gewählt worden, denselben zu arrangieren, weil Beethoven mit Hummel auf schlechtem Fuße stand. Um die Arbeit zu beschleunigen, habe Hummel eins der Finales arrangiert, Beethoven jedoch dasselbe, nachdem er es erhalten und durchgesehen, in Stücke gerissen, ohne eine Bemerkung oder Erklärung, warum er das tue.

In diesen Mitteilungen werden dem Leser zwei Irrtümer sofort in die Augen fallen: erstens, daß Schindler damals viel bei Beethoven war, und zweitens, daß Beethoven mit Hummel auf schlechtem Fuße stand. Diese Mißverständnisse erklären sich leicht aus dem Umstande, daß Moscheles Schindlers Buch übersetzte und aus demselben unbewußt gewisse Vorstellungen in sich aufnahm, welche im Laufe der Zeit in seiner Erinnerung die Gestalt wirklicher Tatsachen annahmen; was ja eine uns [432] allen bekannte Erfahrung ist. Der wahre Grund, weshalb Beethoven Hummel als Verfertiger des Klavierauszugs verwarf, liegt auf der Hand. Hummel war ein Mann von hinlänglichem Talent und Genie, um seinen eigenen Stil zu haben; dieser aber war, wie wohl bekannt, nicht sehr nach Beethovens Geschmack. Ein Arrangement des Fidelio von seiner Hand mußte notwendigerweise in höherem oder geringerem Grade diesen Stil erkennen lassen. Überdies hatte Beethoven, wenn die Arbeit von Hummel gemacht wurde, nicht dieselbe Freiheit, Änderungen und Verbesserungen zu machen und Ratschläge zu erteilen, welche er einem jungen Manne wie Moscheles gegenüber in Anspruch nehmen konnte.

Die Partitur wurde demnach für den Augenblick noch nicht veröffentlicht; wie der Erfolg lehrte, war dies ein Fehler, welchen Beethoven selbst in dem weiter unten mitgeteilten Briefe an Treitschke eingestand. »Auswärtigen Bühnen trug ich, nach seinem Willen, unsere Arbeit an«, sagt Treitschke am Schlusse des Berichtes, aus welchem wir schon so vieles mitgeteilt haben35. »Mehre bestellten sie, andere schrieben ab, ›da sie schon im Besitze der Oper von Paer wären‹. Noch viele andere zogen es vor, auf wohlfeilerem Wege, durch hinterlistige Abschreiber sich zu versehen, die, wie noch gebräuchlich, Text und Musik stahlen, und mit einigen Gulden Gewinn verschleuderten. Es brachte uns wenig Nutzen und Dank, daß man Fidelio in mehre Sprachen übersetzte, und große Summen damit gewann. Dem Tondichter blieb kaum mehr – als ein reicher Lorbeerkranz, mir aber vielleicht ein kleines Blatt davon, und jedenfalls des Unsterblichen innigste Anhänglichkeit.«

Mittlerweile war die Saison weit vorgerückt, die Sommerhitze nahte heran, und mit ihr die Abreise des Adels und der Reichen nach ihren Landsitzen. Beethoven dachte daher wohl mit Recht, daß dem Fidelio neue Anziehungsmittel gegeben und die öffentlichen Journale veranlaßt werden müßten, ein angemessenes Wort zu sagen, um ihm für sein so lange aufgeschobenes Benefiz ein volles Haus zu sichern. Ohne Zweifel mit der Aussicht auf diesen letzteren Umstand überließ er damals den »Friedensblättern« das Lied »An die Geliebte« (Text von Stoll), welches als Anhang zu der Nummer vom 12. Juli gestochen und von einer Bemerkung des Herausgebers begleitet war, deren Schluß bildete:

»Ein Wort seinen Verehrern.

Wie oft haben sie, im Unmuth, daß seine Tiefe nicht genügend anerkannt werde, gesagt, van Beethoven dichte nur für die Nachwelt! Von diesem [433] Irrthum sind sie gewiß, wenn auch erst seit der allgemeinen Begeisterung, welche die unsterbliche Oper Fidelio erweckt hat, zurückgekommen, überzeugt, daß das wahrhaft Große und Schöne auch in der Gegenwart verwandte Geister und fühlende Herzen finde, ohne der Nachwelt den geringsten ihrer gerechten Ansprüche zu entziehen.«

Sicherlich waren diese Worte dem obenerwähnten Wunsche zuliebe geschrieben.

Der früheste Wink darüber, worin die neuen Anziehungsmittel des Fidelio bestanden, findet sich wieder in einem Briefe an Treitschke36.

»Um Himmelswillen lieber werther Freund! Sie haben die goldene Ader wie es scheint! nicht – Sorgen Sie nur daß man Fidelio nicht vor meiner Einnahme gibt, so war es abgeredet mit Schreyvogel – seit Sonnabend, wo sie mich zum letztenmal sahen aufm Theater, habe ich das Bett und Zimmer gehütet und erst seit gestern hat sich etwas von Gesundheit spüren lassen. Heute hätte ich sie wohl besuchen mögen, aber ich weiß die Poeten halten mit den Faiaken Sonntag! Wegen der Absendung der Oper ist auch zu reden, damit sie zu ihrem 4ten Theil kommen, und sie nicht verstohlen in alle Welt geschickt werde. Ich verstehe nichts vom Handel, glaube aber: wenn wir die Partitur hier an einen Verleger verschacherten und die Partitur gestochen würde, das Resultat günstiger für sie u. mich sein würde. Wenn ich sie recht verstanden habe, so hätte ich das Lied schon – ich bitte sie recht schön lieber Freund damit zu eilen! – Sind sie böse? Habe ich sie beleidigt? So kanns nicht anders als unwissend geschehen sein, so vergeben sie einem Ignoranten und Musikanten. Leben Sie recht wohl, lassen sie mich bald etwas wissen.

Ihr dankbarer

Schuldner und Freund

Beethoven.

Die Milder hat seit 14 Tägen ihre

Arie ob sie selbe kann werde ich heute oder

morgen erfahren. Lange wird sie dazu

nicht brauchen.«

Beethovens Benefizvorstellung des Fidelio fand Montag abends den 18. Juli 1814 statt.

Das Lied, welches so ungeduldig erwartet wurde, kann kein anderes gewesen sein, als Roccos Goldarie, welche nur in den beiden Aufführungen von 1805 gesungen worden war. Da Beethoven gegenwärtig Weinmüller ein Solo zu geben wünschte, so fügte er dasselbe der Partitur wieder bei. Otto Jahn gibt in seiner Ausgabe der »Leonore« zwei Texte, den ursprünglichen von Sonnleithner, und einen zweiten, welcher seiner Vernutung nach von Breuning geschrieben war. Aus [434] diesen bildete Treitschke einen neuen Text – es ist der, welchen wir jetzt lesen –, indem er Sonnleithners erste Strophe in einigen Punkten änderte und verbesserte und ihr die zweite Strophe des andern unverändert hinzufügte; nur den Schluß ließ er weg.

Über das neue Stück für die Milder sagt Treitschke ausdrücklich, daß es »eine größere Arie für Leonore« war; »da sie aber den raschen Gang des Uebrigen hemmte, blieb sie wieder aus«. In der Anzeige seines Benefizes sagt Beethoven nur: »Diese Vorstellung... ist mit zwei neuen Stücken vermehrt.« Die Bemerkung in den »Friedensblättern« vom folgenden Tage ist etwas ausführlicher. »Fidelio«, heißt es dort, »wird mit zwei neuen Arien von Mad. Milder und Hrn. Weinmüller gesungen zum Vortheil des Componisten gegeben.« Aus dem Sammler endlich erfahren wir, daß bei der Aufführung die neue Arie der Milder »sehr gute Wirkung machte und die brave Aufführung insbesondere mit großen Schwierigkeiten verknüpft zu sein schien.« Wollen wir den gedruckten Quellen folgen, so war diese neue Arie in E-Dur mit vier obligaten Hörnern geschrieben; der Text war: »Komm' Hoffnung« usw.; es war nicht die Arie, welche die Milder in dieser Saison schon sechsmal gesungen hatte; es war eine Arie, von welcher der Komponist nicht sicher weiß, ob sie dieselbe nach 14tägigem Studium wird singen können; es war nicht die, welche Moscheles für die neue Ausgabe der Oper arrangiert hatte.

Nun lesen wir in dem Skizzenbuche zu Fidelio, aus der Zeit, als Beethoven an Treitschke »wegen der Absendung der Oper« schrieb, S. 107: »Hamburg 15 ⌗ in Gold, Grätz 12 fl., Frankfurt 15 ⌗ in Gold, Stuttgart 12 ⌗ in Gold, Carlsruhe 12 ⌗ in Gold, Darmstadt 12 ⌗ in Gold«, augenscheinlich der Preis der Oper; und auf der nächsten Seite »Abscheulicher, wo eilst Du hin!«, d.h. Skizzen zum Rezitativ; doch sind keine derartigen Skizzen zu der Arie bekannt. Sind nicht etwa jene Gewährsmänner im Irrtum, und war nicht die neue Arie am Ende doch wohl die, welche Moscheles arrangierte, und welche noch jetzt gesungen wird? und wenn nicht, was ist aus ihr geworden?37

[435] Daß das Melodrama nicht erst 1814 in die Oper eingefügt worden ist (vgl. II2, 473), sondern wohl auch schon der Gestalt des Werkes bei den ersten Aufführungen (1805) angehörte und nur 1806 gestrichen wurde, ist wegen der Skizzen desselben in dem großen ersten Skizzenbuch höchst wahrscheinlich. Doch beschäftigen sich auch die Skizzen von 1814 mit ihm (S. 412). Vgl. darüber Prieger, »Zu Beethovens Leonore« (1905) S. XIX, wo die Gründe dargelegt sind, weshalb Prieger für den Klavierauszug der »Urleonore« mangels alter Vorlagen das Melodrama aus der Partitur von 1814 entnahm.

Kurz vor der Aufführung schrieb Beethoven folgenden Brief an den Erzherzog Rudolf:

»Wien, am 14. Juli 1814.

Ich höre, so oft ich mich wegen Ihrem Wohl erkundige, nichts als erfreuliches. – Was mein geringes Wesen anbelangt, so war ich bisher immer verbannt, Wien nicht verlassen zu können, um mich leider J. K. H. nicht nahen zu können, so wie auch des mir so nöthigen Genusses der schönen Natur beraubt. Die Theaterdirektion ist so ehrlich, daß sie schon einmal wider alles gegebene Wort, meine Oper Fidelio, ohne meiner Einnahme zu gedenken, geben ließ. Diese liebreiche Ehrlichkeit würde sie auch zum zweitenmal jetzt ausgeübt haben, wäre ich nicht wie ein ehemaliger französischer Douanenwächter auf der Lauer gestanden. – Endlich mit einigen ziemlich mühsamen Bewerbungen kam es zu Stande, daß meine Einnahme der Oper Fidelio Montags den 18. Juli statt hat. – Diese Einnahme ist wohl mehr eine Ausnahme in dieser Jahreszeit, allein eine Einnahme für den Autor kann oft, wenn das Werk einigermaßen nicht ohne Glück war, ein kleines Fest werden. – Zu diesem Feste ladet der Meister Seinen erhabenen Schüler gehorsamst ein, und hofft – ja ich hoffe, daß sie Ihro Kaiserl. Hoheit gnädig aufnehmen und durch ihre Gegenwart alles verherrlichen. – Schön würde es sein, wenn J. K. H. noch die andern Kaiserlichen Hoheiten zu bereden suchten dieser Vorstellung meiner Oper beizuwohnen. – Ich werde selbst hier, das was die Ehrerbietung hierin gebeut, beobachten. – Durch Vogels Krankheit konnte ich meinem Wunsche, Forti die Rolle des Pizarro zu übergeben, entsprechen, da seine Stimme hierzu geeigneter – Allein es sind daher auch nun täglich Proben, welche zwar sehr vortheilhaft für die Aufführung wirken werden, mich aber außer Stand setzen werden, noch vor meiner Einnahme J. K. H. in Baden aufwarten zu können. – Nehmen Sie mein Schreiben gnädig auf und erinnern sich J. K. H. gnädigst meiner mit Huld«38.

Am folgenden Tage, Freitags den 15., erschien mit Beethovens eigener Unterschrift die Ankündigung von »Beethoven's Benefiz« für [436] Montag den 18. »Logen und gesperrte Sitze sind Samstags und Sonntags in der Wohnung des Unterzeichneten, auf der Mölker Bastei, im Baron Pasqualatischen Hause, No. 94, im ersten Stock zu bestellen.« Man kann sich seine scherzhafte Überraschung vorstellen, als ihm die Wiener Zeitung in die Hand kam und er »im Pasqualati'schen« statt »im Bartenstein'schen« Hause las! Aber die Nummer war richtig, und somit waren seine Freunde vor dem nutzlosen Steigen von vier Treppen zu seiner früheren Wohnung bewahrt.

Die gleichzeitigen Berichte über die Aufführung sind zahlreich und alle in hohem Grade rühmend. Forti als Pizarro »genügte vollkommen«. Die Goldarie, obgleich von Weinmüller gut gesungen, »machte keine große Wirkung«. »Schön und von vielem Kunstwerthe war die Arie in E dur mit vier (!) obligaten Waldhörnern, doch dünkt es Ref. als verlöre nun der erste Akt am raschen Fortschreiten. – Das Haus war sehr voll; der Beifall außerordentlich. Der Enthusiasmus für den Componisten, der nunmehr Liebling des Publikums geworden ist, beurkundete sich abermals in dem Vorrufen desselben nach jedem Aufzuge.« – Alle Freibilletts waren ungültig der pekuniäre Erfolg mußte demnach in hohem Grade zufriedenstellend sein.

Eine andere Folge von Beethovens gesteigerter Popularität war die Veröffentlichung eines neuen Kupferstichporträts durch Artaria, dessen Bleistiftskizze von Louis Letronne gemacht war, einem französischen Künstler, der sich damals in Wien befand. Blasius Höfel, ein junger Mann von 22 Jahren, hatte die Aufgabe, denselben zu stechen. Derselbe schilderte dem Verfasser39, mit welchem Eifer er bemüht gewesen sei, eine vollkommene Ähnlichkeit hervorzubringen, eine Sache, die für den jungen Künstler von großer Wichtigkeit war; doch erzählte er, daß Letronnes Zeichnung nicht gut gewesen sei – wahrscheinlich weil Beethoven zu kurze Zeit gesessen hatte. Höfel sah Beethoven oft bei Artaria, und als seine Arbeit schon ziemlich vorgerückt war, bat er ihn, ihm ein- oder zweimal zu sitzen. Das Ansuchen wurde bereitwillig gewährt, und zur bestimmten Zeit erschien der Stecher mit seiner Platte. Beethoven setzte sich in die erforderliche Position und blieb vielleicht 5 Minuten lang ziemlich ruhig; dann sprang er plötzlich auf, lief zum Klavier und begann zu phantasieren, zu Höfels großer Qual. Der Bediente half ihm aus seiner Verlegenheit, indem er ihn versicherte, daß er sich jetzt nahe [437] aus Instrument hinsetzen und mit Muße arbeiten könne; denn sein Herr habe ihn völlig vergessen und wisse nicht mehr, daß überhaupt noch jemand im Zimmer sei. Dies tat Höfel; er blieb bei der Arbeit, solange es ihm wünschenswert erschien, und ging dann weg, ohne daß Beethoven die geringste Notiz davon nahm. Der Erfolg war so zufriedenstellend, daß nur zwei Sitzungen von weniger als je einer Stunde erforderlich waren. Bekanntlich ist Höfels Stich der beste von allen, die von Beethoven gemacht worden sind40. Im Jahre 1851 zeigte Alois Fuchs dem Verfasser seine große Sammlung, und als er an dieses Bild kam, rief er mit großem Nachdruck aus: »So hab' ich ihn kennen gelernt!«41

Höfel bestätigte im Laufe der Unterhaltung unbewußt die Erzählungen von Frau Streicher, wie sie von Schindler berichtet worden, in bezug auf Beethovens betrübliche Lage in den Jahren 1812–13 (S. 271). Der Einfluß, welchen seine Geldverlegenheiten, seine mannigfaltigen Enttäuschungen und sein gedrückter Gemütszustand auf ihn ausübten, war in seinen persönlichen Gewohnheiten und seiner äußeren Erscheinung in trauriger Weise zu erkennen. Er pflegte in jener Zeit seine Mittagsmahlzeit meist in einem Gasthause zu nehmen, welches seitdem niedergerissen worden ist, um einem Bazar Platz zu machen. Dort sah ihn Höfel oft in einer entfernten Ecke an einem Tische sitzen, welcher, obwohl er groß genug war, wegen der wenig einladenden Gewohnheiten, in die Beethoven [438] verfallen war, von den übrigen Gästen gemieden wurde; die Einzelheiten dürfen wir wohl übergehen. Nicht selten ging er weg, ohne seine Rechnung zu bezahlen, oder mit der Bemerkung, daß sein Bruder sie in Ordnung bringen werde; was Karl auch tat. Er war in seinem Äußeren so nachlässig geworden, daß er zuweilen geradezu »schmutzig« erschien. – Nachdem ihm aber jetzt die freundliche Sorge der Familie Streicher zuteil geworden (S. 371), nachdem der Ruhm und die Erfolge der letzten acht Monate ihn erhoben und begeistert hatten, war sein besseres Selbst wieder erwacht; und obgleich er damals und bis zu seinem Ende in rein äußerlichen Dingen sorglos und gleichgültig blieb, so daß er gelegentlich die Empfindlichkeit reizbarer und stolzer Leute sehr verletzte, so hielt er nun doch auch wieder »auf sein Äußeres«, wie wir früher nach Czerny anführten.

Aus einem Entschuldigungsbriefe an den Erzherzog42, geschrieben während der Beschäftigung mit den »Verfügungen wegen meiner Oper«, erfahren wir, daß Beethoven einen neuen Aufenthalt in Teplitz ins Auge gefaßt hatte; aber die öffentliche Ankündigung, daß am 1. August ein Fürstenkongreß in Wien zusammentreten werde, machte diesem Plane ein Ende, und Baden wurde wiederum sein Zufluchtsort für den Sommer, zur Erholung, nicht zum Ausruhen. Skizzen zu dem »Elegischen Gesang« (Sanft wie du lebtest) finden sich zwischen den Studien zu der neuen Bearbeitung des Fidelio; dieses kurze Musikstück wurde wahrscheinlich damals vollendet, um zur rechten Zeit abgeschrieben und seinem Freunde Pasqualati übergeben werden zu können. Dies geschah spätestens am 23. August; denn dieser Tag war der dritte Jahrestag des Todes der »verklärten Gemahlin« Pasqualatis, und ihrem Gedächtnisse zu Ehren war das Stück komponiert.

Die Sonate in E-Moll Op. 90, welche das Datum »am 16. August 1814« trägt, ist der Gegenstand einer wohl verbürgten und sehr unterhaltenden Erzählung Schindlers. Graf Moritz Lichnowsky hatte sich, nach dem Tode seiner ersten Frau, in Fräulein Stummer verliebt, eine Sängerin, welche damals von dem Theater an der Wien an die Hofoper versetzt worden war; ihr Talent und ihr tadelloser Charakter machten sie der Neigung des Grafen wohl wert. Der Unterschied der gesellschaftlichen Stellung [439] stand ihrer Vermählung lange Zeit hindurch im Wege; dieselbe wurde erst einige Zeit nach dem Tode des Fürsten Karl gefeiert. »Als Graf Lichnowsky jene Sonate mit der Dedication an ihn zu Händen bekam«, schreibt Schindler, »wollte es ihn bald bedünken, als habe sein Freund Beethoven in den beiden Sätzen, aus denen sie besteht, eine bestimmte Idee aussprechen wollen. Er säumte nicht, Beethoven darüber zu befragen. Da dieser aber in keiner Sache etwas Hinterhalterisches hatte, dies besonders, wenn es einen Witz oder Scherz gegolten, so konnte er auch hier nicht lange zurückhalten. Er äußerte sich sofort unter schallendem Gelächter zu dem Grafen: er habe ihm die Liebesgeschichte mit seiner Frau in Musik setzen wollen, und bemerkte dabei, wenn er eine Ueberschrift wolle, so möge er über den ersten Satz schreiben: ›Kampf zwischen Kopf und Herz‹, und über den zweiten ›Conversation mit der Geliebten‹. – Begreifliche Rücksichten hielten Beethoven ab, jene Sonate mit diesen Ueberschriften drucken zu lassen.« Er fügt hinzu: »zeigt dieses Factum doch abermals, daß Beethoven seinen Werken eine poetische Idee zum Grunde legte, wenn auch nicht immer, so doch häufig.«

Zum tieferen Verständnis der Sonate wird freilich die Anekdote nicht viel beitragen.

Dann folgt eine Kantate, wie die Benennung in dem Skizzenbuche des Fidelio lautet, in welchem einige Motive für dieselbe notiert sind; in Wirklichkeit ist es nur ein Chor mit Orchester, bestimmt, den königlichen Persönlichkeiten bei dem bevorstehenden Kongresse eine Huldigung darzubringen. Die Worte lauten:

»Ihr weisen Gründer glücklicher Staaten,

Neigt Euer Ohr dem Jubelsang,

Es ist die Nachwelt, die Eure Thaten

Mit Segen preist Aeonen lang.

Vom Sohn auf Enkel im Herzen hegen

Wir Eures Ruhmes Heiligthum,

Stets fanden in der Nachwelt Segen

Beglückende Fürsten ihren Ruhm.«

Da der Kongreß aufgeschoben wurde, so hatte die Sache keine Eile, und der Chor wurde nicht vor dem 3. September vollendet.