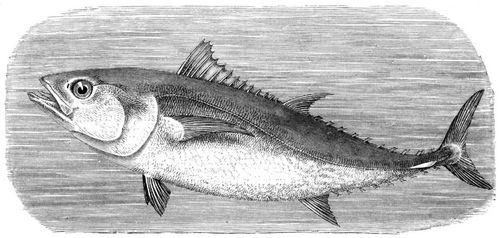

Tun (Thynnus vulgaris)

[95] Die Alten kannten und jagten das wichtige Mitglied dieser Sippe, den Tun (Thynnus vulgaris und mediterraneus, Scomber thynnus), den größten aller Fische, welcher seines wohlschmeckenden Fleisches halber gefangen wird, eine Makrele von zwei bis drei, wie einzelne wissen wollen, von vier und mehr Meter Länge und einem Gewichte von ein- bis sechshundert Kilogramm.

Der Rücken ist schwarzbläulich, der Brustpanzer weißblau gefärbt; die Seiten und der Bauch tragen auf graulichem Grunde silberweiße Flecke, welche sich zu Bändern vereinigen; die erste Rückenflosse und Afterflosse sehen fleichfarben aus, die falschen Flossen sind schwefelgelb, schwarz gesäumt. In der ersten Rückenflosse zählt man vierzehn harte, in der zweiten einen und dreizehn weiche, außerdem acht bis zehn Bastardflossen, in jeder Brustflosse einunddreißig, in der Bauchflosse einen und fünf, in der Afterflosse zwei und zwölf Strahlen und als Fortsetzung derselben acht bis zehn falsche Flossen, in der Schwanzflosse neunzehn Strahlen.

Als die wahre Heimat des Tunes hat man das Mittelmeer anzusehen; im Atlantischen Weltmeere scheint er spärlicher vorzukommen und durch verwandte Arten ersetzt zu werden. Zwar behaupten die Fischer, daß er alljährlich in Menge vom Weltmeere aus durch die Meerenge von Gibraltar nach dem Mittelmeere ziehe, und in früheren Zeiten konnte man sich das plötzliche Erscheinen der Tune an den Küsten des Mittelmeeres gar nicht anders denn als Folge einer ungeheueren Einwanderung vom Weltmeere aus erklären; den gegenwärtigen Anschauungen zufolge müssen wir jedoch [95] glauben, daß er, wie so viele andere Fische auch, zeitweilig in den Tiefen oder inmitten des Meeres verweilt und erst gegen die Laichzeit hin den Küsten sich nähert. Hier hält er allerdings bestimmte Straßen ein, bewogen wahrscheinlich durch untermeerische Thäler, in denen er fortzieht; eine Wanderung im Sinne der älteren Berichterstatter findet jedoch gewiß nicht statt. Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, daß Tune wirklich aus dem Atlantischen Weltmeere ins Mittelmeer ziehen oder von diesem aus das Schwarze Meer besuchen, sondern nur ausgesprochen sein, daß man jahraus, jahrein im Mittelländischen Meere Tune, und zwar häufiger als irgendwo anders, findet. An den Küsten des Atlantischen Meeres tritt dieser geschätzte Fisch überall und immer seltener auf als an den Gestaden des Mittelmeeres, und ausnahmsweise nur verirrt er sich bis in nördlichere Gegenden, insbesondere bis nach Großbritannien, woselbst man ihn noch am häufigsten beobachtet. In unseren Meeren ist er ein seltener Gast; doch wurde im Jahre 1869 ein drei Meter langer Tun an der Jasmunder Küste erbeutet.

Bei der allgemeinen Theilnahme, welche der Tun verdient und in allen Ländern um das Mittelmeer erregt, hat man auf sein zeitweiliges Erscheinen genau geachtet und ihn während seines Streichens wohl kennen gelernt; demungeachtet ist uns noch heutigen Tages die Lebensgeschichte dieses Fisches in vieler Hinsicht dunkel geblieben. An den wandernden Tunen hat man beobachtet, daß sie in mehr oder minder zahlreichen Gesellschaften, zuweilen in Herden von tausenden, schwimmen, sehr rasch und auch ziemlich gewandt sich bewegen, hauptsächlich Sprotten, Sardellen und anderen kleinen Fischen, ausnahmsweise Makrelen und Fliegfischen, nachstellen, auch wohl Muscheln fressen; man kennt auch die Fortpflanzung ziemlich genau, weiß, daß die großen wie kleinen von Haifischen und Delfinen gejagt und gefährdet werden, mit dem Schwertfische hingegen in gutem Einvernehmen leben, deshalb auch öfters in dessen Gesellschaft ziehen: hierauf aber beschränkt sich unsere Kunde.

Es unterliegt gewiß keinem Zweifel, daß der Tun nur, um zu laichen, an den Küsten erscheint. Während seiner Ankunft sind die Eier der Roggener allerdings noch wenig entwickelt; ihre Ausbildung geht jedoch ungemein rasch vor sich. Bei Tunen, welche im April gefangen werden, wiegt der Eierstock etwa funfzehn Unzen, bei solchen, welche während des Mai in den Netzen sich verirren, schon mehr als sechs Kilogramm. Die Anzahl der Eier ist oft sehr beträchtlich. »Beim Anblicke der Fülle und des Reichthumes ihrer Eierstöcke«, sagte der Abt Cetti, welchem wir die erste ausführliche Beschreibung des Fisches und seines Fanges verdanken, »habe ich nie gezweifelt, daß das Auge eines Leeuwenhoek eine ebenso ungeheuere Anzahl Eier, als er in dem Schellfische fand, angetroffen haben würde«, mit anderen Worten, daß jeder Fisch mehrere hunderttausende von Eiern zur Welt bringt. Um die Mitte des Juni sieht man Milchner und Roggener in beständiger Bewegung in und über dem Wasser, weil sie sich dann nur in den oberen Schichten aufhalten und sehr oft über die Oberfläche emporspringen. Um diese Zeit findet das Laichen statt. Die Roggener sollen in den Seetang legen, die Milchner unmittelbar darauf das bezügliche Wasser besamen. Im Juli kommen die Jungen aus; einige Tage später wiegen sie anderthalb Unzen; im August dagegen haben sie bereits ein Gewicht von vier und im Oktober ein solches von dreißig Unzen erlangt. Wie schnell sie fürderhin wachsen, weiß man zwar nicht, glaubt aber auch während des nächsten Jahres eine sehr rasche Zunahme ihrer Größe voraussetzen zu dürfen. Die Dauer ihres Wachsthumes ist unbekannt; es scheint jedoch, als ob sie schon frühzeitig fortpflanzungsfähig würden, weil man unter den alten und großen auch jüngere und kleine fängt, welche doch wahrscheinlich nicht mit jenen ziehen würden, wenn sie nicht fortpflanzungsfähig wären.

Die Art und Weise seines Fanges zu beschreiben, gehört so recht eigentlich zur Lebensschilderung des Tunes, weil sich geradezu auf die hierbei angestellten Beobachtungen unsere Kenntnis des Lebens dieses Fisches gründet. Schon die Alten betrieben die Tunfischerei sehr eifrig, namentlich an beiden Endpunkten des Mittelmeeres, an der Meerenge von Gibraltar und im Hellespont. Aristoteles glaubte, daß alle Tunfische im Schwarzen Meere und an den spanischen Küsten sich [96] fortpflanzen müßten, und Strabon gibt an, daß sie, der Küste Kleinasiens folgend, zuerst in Trapezunt, später in Sinope und schließlich in Byzanz gefangen würden, woselbst sie sich hauptsächlich im Golfe, dem jetzigen Hafen von Konstantinopel, versammeln. So ist es begründet, daß die Tune im Goldenen Horne alljährlich sich einfinden und dort, laut Gyllius, häufiger sind als an den französischen Küsten, so häufig, daß man, seiner Ansicht nach, an einem Tage zwanzig Fahrzeuge mit ihnen anfüllen, sie mit Händen greifen, mit Steinen todt werfen oder von den Fenstern der am Wasser stehenden Häuser aufangeln und bezüglich mit großen Körben heraufziehen könne. Auch neuere Reisende, z.B. Hammer, bestätigen diese Mittheilungen. Die Phöniker beschäftigten sich hauptsächlich an der spanischen Küste mit dem Tunfange, und die nach ihnen kommenden Bewohner der Küste setzten den gewinnbringenden Erwerbszweig fort bis in die neueste Zeit. Mehrere Fischereien waren sehr berühmt; einige lieferten den spanischen Granden den größten Theil ihrer Einkünfte. Nach und nach wurde man saumselig an den spanischen Küsten, zumal nach dem furchtbaren Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755, welches die Beschaffenheit der Küste so geändert haben soll, daß die Tune keine geeigneten Laichplätze mehr fanden. Gegenwärtig gibt es übrigens noch Tunfischereien in der Nähe von Cadiz, Tarifa, Gibraltar und ebenso andere am gegenüberliegenden Ufer bei Ceuta; auch fängt man sie hier und da in Katalonien.

Der Fang geschieht verschieden, je nach Oertlichkeit und Jahreszeit. An den Küsten von Languedoc wie in Istrien stellt man gegen die Zugzeit der Fische an erhabenen Stellen Wachtposten aus, welche die Ankunft der Tune melden und die Gegend anzeigen, von welcher aus sie sich nähern. Auf das erste Zeichen des Wächters stechen eine Menge bereit gehaltener Boote in See, bilden unter Befehl eines Anführers einen weiten Halbmond, werfen ihr Garn aus und schließen die Fische ein, verengenden Kreis mehr und mehr und zwingen die Tune, gegen das Land hin zu schwimmen. Hat man sich dem Lande genähert und seichtes Wasser erreicht, so breitet man das letzte Netz aus und zieht es mit allen innerhalb desselben befindlichen Tunen ans Land, woselbst nunmehr eine fürchterliche Metzelei unter den gefangenen beginnt.

Viel großartiger betreibt man die Fischerei an den italienischen Küsten. Hier sperrt man ihnen die gewohnten Straßen mit ungeheueren Netzen ab und erbeutet günstigenfalls tausende mit einem Male. Der erwähnte Abt hat diesen Fang in meisterhafter, noch heute gültiger und unübertroffener Weise beschrieben, und seine Schilderung ist es, welche ich dem nachfolgenden zu Grunde lege.

Die Fangnetze, wahrhaftige Gebäude aus Stricken und Maschen, heißen Tonaren, und man unterscheidet je nach der Lage derselben Vorder- oder Hintertonaren. Das Meer muß da, wo eines dieser kühnen Gebäude errichtet wird, eine Tiefe von mindestens dreiunddreißig Meter haben; die Netzwand selbst besitzt eine solche von funfzig Meter, da die verschiedenen Kammern desselben keinen Boden haben und ein guter Theil des Netzes auf den Grund zu liegen kommt und in dieser Lage unverrücklich festbleiben muß. Nur die sogenannte Todtenkammer hat einen Boden, weil sie mit den gefangenen Tunen aufgehoben wird; sie ist auch, um die Last der Fische und deren Gedränge auszuhalten, ungleich fester als das übrige Netz aus starken, engmaschigen Hanfschnüren gestrickt. Nach beiden Seiten hin verlängern sich zwei Netzwände schweifartig zu dem Zwecke, den Tun ins Netz zu locken. Der sogenannte Schweif führt den Fisch, welcher sonst zwischen dem Netze und dem Ufer entwischen würde, in die Kammer; die sogenannte Schleppe leitet diejenigen herbei, welche sonst im äußeren Meere vorüberstreifen würden. Zuweilen beträgt die Gesammtlänge des Netzes über eine Seemeile.

Die Ufer Sardiniens werden, wenn die Zeit der Fischerei herannaht, durch die Tonaren ungemein belebt. Am Ufer stehen da, wo man seit Jahren gefangen hat, mehr oder weniger große und bequem eingerichtete Gebäude, dazu dienend, Fischer, Käufer und Zuschauer aufzunehmen, welche sich während des Fanges hier zusammenfinden. Bis gegen das Ende des März ist alles still und verlassen; zu Anfang des April aber verwandelt sich der Küstenplatz in einen Markt, auf dem sich Leute aus allen Ständen versammeln. Inländer und Ausländer kommen an, und wenn die [97] Häuser und Buden sich füllen, bedeckt sich auch das Ufer und das Meer an demselben mit Hütten und Fahrzeugen. Allenthalben sind Leute beschäftigt: hier Böttcher und Schmiede, dort Lastträger, welche Salztonnen und dergleichen herbeischaffen, dort wiederum zusammengelaufenes Volk, welches vollauf Arbeit hat, das ungeheuere Netz auszubreiten, zu flicken und zusammenzufügen. Der »Patron« oder Eigenthümer der Fischerei läßt sich außer der Aufmerksamkeit, welche er auf die Arbeit und Bewirtung seiner Mannschaft wendet, auch den Gottesdienst angelegen sein, weil er glaubt, daß hiervon ein nicht geringer Theil seines guten Erfolges abhänge. Aus diesem Grunde »drängt sich«, wie der Abt sagt, »die Religion herbei«. Ueberdies begleiten den Patron einige seiner sichersten und treuesten Leute, welche die Oberaufsicht haben, die Arbeit überwachen und Bekanntmachung der Verordnungen übernehmen; die Hauptperson aber und der allerwichtigste Arbeiter ist der Rëis oder Oberbefehlshaber der Fischer. Rëis bedeutet im Arabischen so viel wie Vorsteher oder Hauptmann; die Benennung deutet also darauf hin, daß die Araber vordem auch in der Tunfischerei ausgezeichnetes geleistet haben mögen. Was nur irgend auf den Tunfang Bezug hat, hängt vom Rëis ab. Er muß ein Mann sein von unverbrüchlicher Treue, unfähig, seinem Herrn Schaden zuzufügen dadurch, daß er eine andere Tonare begünstigt, muß ebenso viele Kenntnisse wie Scharfsinn besitzen, das Wesen des Tunes gründlich kennen, auf alles und jedes, auch das kleinste, auf eine Vertiefung oder Erhabenheit des Meerbodens, eine besondere Farbe desselben, kurz, auf jeden Umstand, welcher auf die Fischerei Einfluß haben könnte, aufmerksam sein, alles vorher zu untersuchen wissen und außerdem die Begabung haben, das gewaltige Netzgebäude rasch und sicher im hohen Meere aufzubauen, so daß es selbst im Sturme feststehe. Nachdem er diese Arbeit verrichtet, liegt ihm die ununterbrochene Besichtigung desselben ob; denn von ihm hängt es ab, wann der Anfang irgend welcher Arbeit geschehen soll. Mit der Einsicht eines Lotsen muß er bevorstehende Stürme voraussehen können, damit er nicht während einer Unternehmung zur Unzeit von solchen überfallen werde; am Tage des wirklichen Fanges endlich führt er den alleinigen Befehl. Von seinen Eigenschaften hängt größtentheils der Erfolg der Fischerei ab. Man behandelt ihn deshalb mit größter Höflichkeit, und der Fremde hört oft keinen anderen Namen nennen als den seinen. Gewöhnlich gehen die zu so hohem Posten erhobenen Leute aus einer Fischereischule hervor; diejenigen, welche auf Sardinien thätig sind, stammen entweder aus Genua oder aus Sicilien.

Die Vorbereitungen zum Fange beanspruchen den Monat April. Zu Anfang des Mai wird die Tonare ausgesteckt, das heißt im Meere eine Linie gezogen, welche bei der Auswerfung des Netzes als Richtschnur dient. Dies geschieht vermittelts langer Leinen, welche mit einander gleichlaufend auf der Oberfläche des Wassers befestigt werden. Am Tage nach der Aussteckung bringt man das vorher von der Geistlichkeit feierlich eingesegnete Netz auf mehreren Fahrzeugen ins Meer hinaus und verankert es nach allen Seiten.

Der Tun zieht mit großer Regelmäßigkeit, wenn auch nicht, wie die Alten glaubten, immer mit der rechten Seite gegen das Ufer gekehrt, laut Aelian »bald nach Art der Wölfe, bald nach Art der Ziegen«, das heißt entweder und gewöhnlich in Trupps von zwei und drei Stück oder in starken Schwärmen. Bei ruhigem Wetter streicht er nicht, sondern geht höchstens seinem Futter nach; sobald das Meer vom Winde bewegt wird, begibt er sich auf die Reise und hält dann meist auch die Windrichtung ein. Deshalb sieht man beim Tunfange weder Stürme noch Windstille gern; jedermann wünscht Wind, und jeder selbstverständlich denjenigen, welcher seiner Tonare vortheilhaft ist.

Der an eine Netzwand anprallende Fisch gelangt zuerst in die große Kammer, deren Eingang offen steht. Niemals, oder doch höchst selten, besinnt er sich, zurückzukehren, sucht vielmehr allenthalben durchzukommen und verirrt sich dabei in die nächsten Kammern, in denen er entweder schon Gesellschaft vorfindet, oder doch bald solche erhält. Besondere Aufpasser halten sich mit ihren Fahrzeugen in der Nähe der sogenannten Insel am Anfange der Kammer auf und geben Achtung, wie viele Fische in das Netz gehen. Sie unterscheiden die Tune unter dem Wasser mit einer wunderbaren Scharfsichtigkeit, obgleich diese sich in einer so beträchtlichen Tiefe halten, daß ihr Bild [98] oftmals nicht größer als eine Sardelle erscheint; ja, sie können sie zählen, Stück für Stück, wie der Hirt seine Schafe. Zuweilen müssen sie oder der Rëis, welcher alle Abende sich einfindet, verschiedene Hülfsmittel anwenden, um die Unterwasserschau zu ermöglichen. Sie bedecken das Boot mit einem schwarzen Tuche, um die das Sehen verhindernden Lichtstrahlen zu dämpfen, oder senken einen Stein mit einem weißen Tunfischknochen, die sogenannte Laterne, in die Tiefe, um das Dunkel derselben zu erhellen. Bemerkt der Rëis, daß eine der vorderen Kammern zu voll ist, so sucht er, um neuen Ankömmlingen den Eingang zu eröffnen, die ersten in die folgende Kammer zu treiben. Dies geschieht gewöhnlich mit einer Handvoll Sand, dessen Körner die äußerst furchtsamen Fische derartig erschrecken, »als fiele ihnen der Himmel auf den Rücken«. Erweist sich der Sand zum Forttreiben nicht kräftig genug, so wird ein als Scheuche dienendes Schaffell in die Tiefe gesenkt, und fruchtet auch dieses nicht, so greift man zum äußersten, indem man die betreffende Kammer vermittels eines besonderen Netzes zusammenzieht und dadurch den Tun zum Weichen bringt.

Nach jeder Untersuchung erstattet der Rëis dem Eigenthümer geheimen Bericht von der Sachlage, gibt die Anzahl der im Netze befindlichen Tune an und bringt ihm die getroffene Einrichtung, die Vertheilung der Fische im Netze usw. zur Kunde.

Ist nun das Netz genugsam bevölkert, und tritt an dem Tage, dessen Erscheinen man mit tausend Wünschen und Gebeten zu beschleunigen sucht, Windstille ein, so kommt es zur Metzelei. Die umliegende Gegend theilt die Spannung und Aufregung der Fischer; aus entfernten Theilen des Landes finden sich die Vornehmen ein, um dem aufregenden Schauspiele beizuwohnen. Als Grundsatz gilt bei allen Tonaren, daß der Fremde, welcher sich einstellt, willig aufgenommen, auf das freundschaftlichste behandelt und bei der Abreise freigebig beschenkt wird. In der Nacht vor dem Fange treibt der Rëis alle Tunfische, deren Tod beschlossen, in die Vor- oder Goldkammer, einen wahren Vorsaal des Todes, Goldkammer genannt, weil der Tun in diesem Theile des Netzes dem Fischer ebenso sicher ist wie das Gold im Beutel. Nun gilt es, noch ein wichtiges Geschäft abzuthun, nämlich denjenigen Heiligen, welcher zum Schutzherrn des folgenden Tages erkoren werden soll, auszuwählen. Zu diesem Zwecke wirft man die Namen einiger Heiligen in einen Glückstopf und zieht einen Zettel heraus. Der erwählte wird während des ganzen folgenden Tages einzig und allein angerufen.

Am Schlachttage begibt sich der Rëis vor Sonnenaufgang zur Insel, um die Tune in die Todtenkammer zu treiben: eine Verrichtung, welche zuweilen viel Schwierigkeiten verursacht und den Rëis in die äußerste Verlegenheit bringt, da es scheint, als verstünden die Fische, welche wichtigen Folgen der Schritt aus einer Kammer in die andere nach sich zieht. Unterdeß waffnet man zu Lande die Augen und sieht durch Ferngläser nach der Insel hin, den ersten Wink des Rëis zu bemerken. Sobald dieser alles in Richtigkeit gebracht hat, steckt er eine Fahne aus. Ihr Anblick bringt das Ufer in Aufruhr und Bewegung. Mit Fischern und Zuschauern beladene Fahrzeuge stoßen vom Lande ab; am Ufer läuft alles bunt durch einander und auf und nieder. Die Fahrzeuge nehmen, schon ehe sie der Insel sich nähern, die Ordnung ein, in welcher sie um die Todtenkammer zu stehen kommen; zwei von ihnen, auf welchen sich die Unteranführer befinden, stellen sich an gewissen Punkten auf, die anderen zwischen ihnen. In der Mitte der Kammer wählt der Rëis seinen Platz; er führt den Befehl beim Angriffe wie der Admiral am Tage der Schlacht.

Zuerst zieht man unter unaufhörlichem Schreien aller Fischer, zwar äußerst langsam, aber möglichst gleichmäßig, die Todtenkammer herauf. Der Rëis ist überall, vorn und hinten, auf dieser, auf jener Seite, schnauzt hier den einen an, schmält mit dem anderen, wirft diesem einen Verweis, jenem ein Stück Kork an den Kopf. Je näher die Todtenkammer zur Oberfläche emporkommt, um so mehr rücken die Fahrzeuge zusammen. Ein an Stärke stetig zunehmendes Aufkochen des Wassers kündigt die Annäherung der Fische an. Nun begeben sich die Todtschläger, bewaffnet mit schweren Keulen, an deren Spitze ein eiserner Haken befestigt wird, nach den beiden Hauptbooten, von denen aus die Tune angegriffen werden. Noch ehe sie ihre Arbeit beginnen, macht sich unter ihnen die größte Aufregung bemerklich.

[99] Endlich gibt der Rëis den Befehl zur Schlacht. Es erhebt sich ein fürchterlicher Sturm, hervorgebracht durch das Umherfahren und gewaltige Umsichschlagen der ungeheueren Fische, welche sich eingeschlossen, verfolgt und dem Tode nahe sehen; das schäumende Wasser überflutet die Boote. Mit wahrer Wuth arbeiten die Todtschläger, weil sie einen gewissen Antheil an der Beute erhalten und deshalb so viel wie möglich und hauptsächlich die größten Tune zu tödten suchen. Einem Menschen, welcher in das Meer fiele oder sonst in Gefahr käme, würden sie jetzt gewiß nicht zu Hülfe kommen, sowie man während der Schlacht auf die Verwundeten auch keine Rücksicht nimmt. Man schlägt, schreit, wüthet und zieht den Tun so eilig wie möglich aus dem Wasser. Nachdem sich die Fische einigermaßen vermindert haben, wird eingehalten, die Kammer von neuem herangezogen, der noch übrige Fang enger eingeschlossen: und ein neuer Sturm erhebt sich, ein neues Morden beginnt. So wechseln Schlagen und Anziehen des Netzes, bis endlich auch der Boden der Todtenkammer nachgekommen und kein Tun mehr übrig ist. Das Blut der Fische färbt auf weithin das Meer.

Nach Ablauf einer Stunde ist die Metzelei vorüber. Die Fahrzeuge segeln und rudern ans Land. Donner der am Ufer aufgestellten Böller empfängt sie. Noch ehe man ans Ausladen geht, trägt jeder Fischer den ihm zugehörigen Theil davon; sodann beschenkt der Patron den Heiligen, welcher sich bewährte; unmittelbar nach ihm machen auch die Diebe ihre Ansprüche auf die Ausbeute des Fischfanges geltend. »Man kann sagen«, so drückt sich der Abt wörtlich aus, »daß bei der Tonare jedermann Dieb ist. Das Stehlen ist hier weder eine Schande, noch ein Verbrechen. Dem ergriffenen Diebe widerfährt weiter nichts, als daß er das gestohlene Gut wieder verliert; hat er es aber schon in seine Hütte gebracht, so ist es in Sicherheit. Hierin liegt eine gewisse Billigkeit; denn der Lohn, um welchen der Unternehmer die Arbeiter dingt, steht mit der ihnen aufgegebenen Arbeit in ungleichem Verhältnisse, und um nun einen Ausgleich zu treffen, muß zum versprochenen Lohne noch eine Zugabe kommen. Aus diesem Grunde also läßt der Patron das Stehlen unter der Bedingung zu, daß es geschehe, ohne ihm kund zu werden. Diese Art von stillschweigendem Uebereinkommen und der Gebrauch, daß der Patron sein Eigenthum rettet, wenn er den Räuber fängt, macht ihn und seine Beamten außerordentlich aufmerksam, wogegen die Diebe, welche weder Beschimpfungen, noch Strafe, sondern nur Verlust des Gutes zu befürchten haben, sich überaus dreist und flink benehmen müssen. Beim Stehlen einzelner Stücke lassen sie es nicht bewenden; das Beutemachen er streckt sich auf ganze Tune, und sie wissen tausenderlei Kunstgriffe anzuwenden, um solche in Sicherheit zu bringen. Mit der Hurtigkeit eines Taschenspielers lassen sie einen Tun verschwinden, sowie ein anderer eine Sardelle einsteckt.«

Bei jeder Metzelei, falls es nicht die letzte, leert man das Netz niemals gänzlich, läßt vielmehr, gewissermaßen zur Lockung für den folgenden Fang, etwa hundert Tune und darüber zurück. Nach einiger Zeit wiederholt man Heiligenwahl und Todtschlag, und so fährt man fort, so lange das Streichen des Tunes anhält. In Sardinien währt dies bis zur Mitte des Juni. In einzelnen Tonaren finden alljährlich acht Metzeleien statt, von denen jede etwa fünfhundert Tune liefert, auf anderen deren bis achtzehn, jegliche zu etwa achthundert Stück; der Ertrag der Fischerei ist also sehr bedeutend. Nach beendigtem Fange hebt man die Todtenkammer aus, läßt aber auffallenderweise das übrige Netz im Meere zurück.

Die Ausbeute wird oft an Ausländer, welche als Käufer sich eingefunden haben, frisch abgelassen und von diesen in ihrer Art und Weise eingesalzen und eingepökelt; einen etwaigen Rest bringt man an einen schattigen Ort, um die Fische zu zerlegen. Zuerst schlägt man den Kopf ab; sodann schneidet man Knochen und Fleisch zwischen den Flossen aus; hierauf hängt man den riesigen Fisch vermittels Stricke auf, welche man am Schwanze befestigt, und führt sechs Längsschnitte, zwei vom After bis an die Spitze des Schwanzes, zwei längs des Rückens und zwei nach dem Schwanze zu, letztere so nahe an einander, daß nur die oberen Bastardflossen abgesondert werden; endlich wird noch längs jeder Seite eingeschnitten: so gewinnt man Fleischstücke, welche man für [100] sehr verschieden erachtet. »Es ist unglaublich«, sagt Cetti, »wie vielerlei Arten von Fleisch man bei unserem Fische findet. Fast an jedem Orte, an jeder verschiedenen Tiefe, wo man mit dem Messer versucht, trifft man auch auf ein anderes, bald auf derbes, bald auf weicheres; an einer Stelle sieht es dem Kalbfleische, an einer anderen dem Schweinefleische ähnlich.« Jede Fleischsorte wird auch besonders eingelegt. Am meisten schätzt man den Bauch, ein wirklich köstliches, weiches, saftiges, schmackhaftes, gehaltvolles Stück, für welches man frisch oder eingesalzen noch einmal so viel bezahlt wie für das, welches man außerdem für das beste ansieht. Das Fleisch, welches eingesalzen werden soll, wird in Tonnen eingelegt und bleibt zunächst acht bis zehn Tage in der Sonne unter freiem Himmel stehen. Hierauf nimmt man es aus den Fässern und läßt es auf schiefliegenden Bretern abseihen, bringt es sodann wieder in die Tonnen, tritt es fest, schließt das Faß, schüttet noch in das Spundloch einen Haufen Salz und Salzlake und verfährt so bis zum Einschiffen. Aus den Knochen und der Haut kocht man Oel. Fünf Fässer, mit verschiedenen Fleischsorten gefüllt, gehören zusammen.

So gesund das frische oder ordentlich eingesalzene Fleisch des Tunes, so schädlich ist das faulige. Die Gräten werden dann roth und der Geschmack so scharf, als ob es mit Pfeffer gewürzt wäre. Sein Genuß bringt Entzündung des Schlundes, Magenschmerz und Durchfall hervor, kann selbst den Tod zur Folge haben. Demgemäß untersucht man obrigkeitshalber in mehreren italienischen Städten die Fische in den Barken, noch ehe sie auf den Markt kommen, namentlich bei Sirocco, und wirft das bereits riechende Fleisch ohne weiteres in das Meer.

Vor dem Kochen sieht das Tunfleisch dem des Rindes ähnlich; nach der Bereitung nimmt es eine lichtere Färbung an. Ich habe es wiederholt versucht, dasselbe jedoch nicht nach meinem Geschmacke gefunden. Mit dem der meisten übrigen Tafelfische des Mittelmeeres läßt es sich nicht vergleichen; denn es ist hart und schmeckt roh und thranig. Wie es scheint, urtheilen die gebildeten Italiener wie ich und überlassen es gern den ärmeren Volksklassen, für welche es, seiner Billigkeit halber, nach wie vor große Bedeutung hat. Die Kochkunst der Wälschen zeigt sich auch in seiner Verwendung. Man bereitet hier vortreffliche Suppen, köstlichen Braten aus dem Fleische, dampft, schmort und kocht es, genießt es geräuchert mit Salz und Pfeffer wie Lachsfleisch usw.

Buchempfehlung

Jean Paul

Titan

Bereits 1792 beginnt Jean Paul die Arbeit an dem von ihm selbst als seinen »Kardinalroman« gesehenen »Titan« bis dieser schließlich 1800-1803 in vier Bänden erscheint und in strenger Anordnung den Werdegang des jungen Helden Albano de Cesara erzählt. Dabei prangert Jean Paul die Zuchtlosigkeit seiner Zeit an, wendet sich gegen Idealismus, Ästhetizismus und Pietismus gleichermaßen und fordert mit seinen Helden die Ausbildung »vielkräftiger«, statt »einkräftiger« Individuen.

546 Seiten, 18.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Geschichten aus dem Biedermeier III. Neun weitere Erzählungen

Biedermeier - das klingt in heutigen Ohren nach langweiligem Spießertum, nach geschmacklosen rosa Teetässchen in Wohnzimmern, die aussehen wie Puppenstuben und in denen es irgendwie nach »Omma« riecht. Zu Recht. Aber nicht nur. Biedermeier ist auch die Zeit einer zarten Literatur der Flucht ins Idyll, des Rückzuges ins private Glück und der Tugenden. Die Menschen im Europa nach Napoleon hatten die Nase voll von großen neuen Ideen, das aufstrebende Bürgertum forderte und entwickelte eine eigene Kunst und Kultur für sich, die unabhängig von feudaler Großmannssucht bestehen sollte. Für den dritten Band hat Michael Holzinger neun weitere Meistererzählungen aus dem Biedermeier zusammengefasst.

- Eduard Mörike Lucie Gelmeroth

- Annette von Droste-Hülshoff Westfälische Schilderungen

- Annette von Droste-Hülshoff Bei uns zulande auf dem Lande

- Berthold Auerbach Brosi und Moni

- Jeremias Gotthelf Die schwarze Spinne

- Friedrich Hebbel Anna

- Friedrich Hebbel Die Kuh

- Jeremias Gotthelf Barthli der Korber

- Berthold Auerbach Barfüßele

444 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum