|

Flußperlenmuschel (Unio margaritifer)

[346] Viele Arten von Unio erzeugen Perlen, besonders reich an diesem köstlichen Erzeugnis ist aber die echte Perlenmuschel (Unio margaritifer). Wir besitzen über die Perlenmuscheln und Perlen ein ganz vorzügliches, den Gegenstand kulturhistorisch, naturgeschichtlich, anatomisch und physiologisch erschöpfendes Werk von Theodor von Heßling, aus welchem alles, was wir jetzt über die Flußperlenmuschel und später über die Seeperlenmuschel (Avicula) bringen werden, ein größtentheils wörtlicher Auszug ist. Bei der so innigen Verwandtschaft der Unionen gilt das Bild, welches der Münchener Naturforscher von Unio margaritifer entwirft, in anatomisch-physiologischer und lebensgeschichtlicher Beziehung mehr oder minder für alle übrigen.

Die echte Perlenmuschel ist unter allen deutschen Süßwassermuscheln durch die unverhältnismäßige Dicke ihrer Schalen ausgezeichnet, welche in einigen Gegenden, in Sachsen, dem nördlichen und östlichen Bayern eine Länge von fünf bis sechs Zoll erreichen. Die Behauptung der Systematiker, daß bei allen Najaden und vorzüglich bei der Perlenmuschel der Geschlechtsunterschied mancherlei Abweichungen in der äußeren Form der Schalen bedinge, fand von Heßling nicht bestätigt. Es erwies sich auf das allerbestimmteste, daß derartige Unterschiede nicht angenommen werden dürfen, daß alle diese Abweichungen bei der Perlenmuschel zwar vorhanden, aber nur individueller, nie vom Geschlechte bedingter Natur sind. Das Vorkommen der Flußperlenmuschel ist ein sehr ausgedehntes; sie lebt an Irlands westlichen Küsten und in den Flüssen des Urals, sie gedeiht auf der skandinavischen Halbinsel, wie im nördlichen Rußland bis hinauf ans Eismeer und wohnt in den Mündungen des Don wie in den reißenden Bächen der Pyrenäen. Wenn wir oben (S. 230) den günstigen Einfluß erwähnten, den der Kalkboden auf die Verbreitung der Weichthiere ausübt, so macht hiervon die Flußperlenmuschel eine merkwürdige Ausnahme. Diese lebt und findet sich nur behaglich in solchen Gewässern, welche aus Urgebirge und anderen, viel Kieselerde führenden, äußerst kalkarmen Gebirgsarten entspringen, sowie ununterbrochen durch Gegenden von derartiger geognostischer Beschaffenheit fließen. Solche Bodenverhältnisse zeigen vor allen die Perlenmuscheln führenden Gewässer Deutschlands, dessen größte Perlenmuschel-Reviere der bayrische Wald, das Fichtelgebirge und das sächsische Voigtland sind. Heßling veranlaßte eine genaue Untersuchung der Wässer des bayrischen Waldes, welche sämmtlich ausgezeichnet weich sind, und spricht sich, wie folgt, über den Einfluß derselben auf die Thierwelt aus. Ueberall wie in der Pflanzenwelt auffallender Mangel der Arten bei höheren, wie bei niederen Organismen. Mit welcher Emsigkeit kommen die Vögel des Waldes zur Brütezeit an die menschlichen Wohnungen, um den Mörtel der Mauern aufzulesen und fortzutragen. Die Bäuerinnen sammeln und tauschen gegen Flachs Eierschalen für ihre Hennen ein, welche sonst Eier ohne Schalen legen. Und welche Resultate der Viehmast bei einem Futter von Heidekraut, Farnkraut, welches die Thiere der üppigen Alpenweide nie berühren: zartknochige Rinder mit appetitlichen Fleischbeilagen. Arm sind die Bäche an niederen Thierformen, arm an Fischen: ungenießbare Aiteln, flüchtige Aeschen, welche nach dem Ausspruche der Fischer weit phlegmatischer sein sollen, als die der harten Wasser, springende Forellen mit vortrefflichem Fleische und Einsiedelei treibende Krebse sind der Perlenmuschel fast einzige Genossen.

Diese kalkarmen Bäche, in welchen Unio margaritifer lebt und wächst, so schildert von Heßling, rieseln ruhigen, doch nicht schläferigen Ganges über blumenreiche Wiesenauen, bald zwischen üppig grünenden Halden oder am Saume schattiger Wälder, bald zwischen fruchtbaren Hügeln und Bergen, welchen frische muntere Wasser entquellen; sie sind umfriedet von üppig wuchernden Erlen und Weiden, umflattert von neckischen Libellen und belebt von klappernden Mühlen; aber sie stürzen auch in pfeilschneller Eile durch enge, schluchtenartige Thäler, zwischen steilen, melancholisch beschatteten, felsigen Wänden, über steinigen, unterwühlten Grund, aus welchem riesige Granitblöcke mächtig ihr ehrwürdiges Haupt er heben. Gewöhnlich erst, nachdem sie das Hauptgehänge des Gebirges verlassen, aus dunklen, finsteren Wäldern getreten und ihr starker Fall sich verloren,[347] nehmen sie die Perlenmuschel in ihr kaltes, gastliches Bett auf und beherbergen sie bis kurze Strecken, etwa einige Schritte vor ihrer Einmündung in größere Flüsse. Die Lieblingsstellen dieser Thiere sind mäßig tiefe Tümpel mit einem Untergrunde von Granitkies und Sand, vornehmlich an den Ecken und Winkeln der Bäche im kühlen Schatten unter den Wurzeln der Erlen und Weiden, unter umgerissenen Baumstämmen und vor allem an der Einmündung frischer, reiner Quellen; doch fliehen sie auch nicht die breiten Strecken in Mitte der Bäche, besonders an ihren Umbiegungen, wo die wärmenden Strahlen der Morgensonne die beschatteten Ufer durchbrechen. So sehr ein reiner, weißsandiger, selbst mit größeren Steinen untermischter Boden und klares, kaltes, mäßig strömendes Wasser die Bedingungen eines behaglichen Lebens für sie sind, so sehr meiden sie womöglich schlammigen oder rein felsigen, mit Wasserpflanzen bewachsenen Grund, vor allem die Eintrittsstellen aus moosigen Wiesen abfließender oder eisenhaltiger Wasser.

Hier leben sie theils einzeln, mit wenigen Gefährten, theils in zerstreuten, dicht gedrängten Kolonien, welche große Strecken der Bäche gleichsam auspflastern, ihr einförmiges Leben, bald in schwer erreichbaren Tiefen, bald nur von geringer Wasserfläche bedeckt. Sie stecken, der Strömung des Wassers folgend, bisweilen in querer Richtung, mit der Hälfte oder mit zwei Drittheilen ihrer Schalenlänge im sandigen Grunde, nicht selten zu zwei und drei Schichten übereinander, mit einen bis zwei Zoll dicken Sandlagen zwischen jeder Schicht, wovon die obere die ältesten, die unterste die jüngsten Thiere stufenweise in sich birgt. In dieser Stellung fangen sie mit ihrem hinteren, einen halben Zoll weit offen stehenden Schalenende das über sie hingleitende Wasser auf, und man kann bei ihrer ungestörten Ruhe an seichten Bachstellen beobachten, wie in beliebigen, an keinen Rhythmus gebundenen Zwischenräumen durch die trichterförmig geschlossenen Tentakeln dasselbe mit seinen suspendirten Körperchen eingesogen und durch eine dem Schlosse näher zu gelegene Spalte mit ziemlich heftigem Stoße, oft in einem starken, vom hinteren Schließmuskel senkrechten Strahle, mit Kothmassen vermischt, wieder ausgestoßen wird, so daß die Oberfläche des Baches auf mehrere Zoll im Umkreise in eine strudelförmige Bewegung versetzt wird. Am lebhaftesten geht diese Kiemenströmung, wobei das Thier mit dem hinteren Theile der Schale sich hebt und wieder senkt, vor sich, wenn es den Strahlen der Sonne unmittelbar oder doch bei hoher Temperatur der Atmosphäre ihrem Widerscheine ausgesetzt ist; sie hält abwechselnd stundenlang an und ruht dann wieder eben so lange und noch länger; im Dunkeln hört sie gewöhnlich ganz auf und wird bei trüber Witterung oft mehrere Tage hindurch immer seltener.

So sehr diese Thiere einer phlegmatischen Ruhe im Uebermaße sich ergeben, so bemerkt man bei ihnen gleichwohl deutliche Spuren einer Bewegungsfähigkeit. Muscheln, nach ihrer Besichtigung bei der Fischerei wieder ins Wasser geworfen, sind Tags darauf bis in die Mitte des Baches fortgerückt, wie die ihnen nachfolgenden Rinnen im Sande beweisen; doch ist auch eine solche Ortsveränderung keine bedeutende und die Bewegung keine lebhafte; gezeichnete Muscheln finden sich oft nach sechs bis acht Jahren ziemlich in der Nähe des Einsetzungsortes, wenn sie nicht durch äußere Einflüsse gestört wurden. Ihre gemeinschaftlichen Versammlungen an den freien Stellen der Bäche zur milden Sommerszeit, ihre herbstlichen Wanderungen nach der Tiefe des Bodens, die Züge der Einzelnen, welche bei Tag und Nacht erfolgen, erstrecken sich nie auf weite Entfernungen, etwa zwanzig bis dreißig Schritte, nie darüber. Revierförster Walther in Hohenburg, dieser fleißige Beobachter, erzählte von Heßling von einer Muschel, welche von morgens 8 Uhr bis abends 5 Uhr eine Reise von zwei und einen halben Fuß Entfernung unternahm. Wenn sie sich nach jeder Pause wieder bewegte, brauchte sie zu einer Distanz, welche ihrer ganzen Schalenlänge gleichkam, dreißig Minuten. Solche Wanderungen, veranlaßt durch verschiedene, oft auch unbekannte Ursachen, z.B. Abschwemmung des Grundes, Veränderung des Wasserstandes, der Temperatur, äußere gewaltsame Störung usw., erfolgen nur da, wo die Muschel so im Sande oder zwischen Kies sitzt, daß sie Furchen ziehen kann; Muscheln, welche zwischen Steinen sich aufhalten oder in steiniger Umgebung neben einander fest eingekeilt sind, wird eine freiwillige Bewegung zur [348] Unmöglichkeit. Die Fortbewegung erfolgt in zwei deutlich zu unterscheidenden Akten: der zwischen den Schalen vorgestreckte zungenförmige Fuß wühlt mit seiner Spitze im Sande, indem er sich bald ausstreckt, bald zurückzieht. Die Schalen bleiben dabei bewegungslos, am hinteren Ende offen, die Afterröhre und der Mantelschlitz ragen über ihren Rand hervor. Nun erfolgt eine Pause. Alsdann beginnt eine lebhafte Kiemenströmung, nach ein bis zwei Minuten verengert sich die Afterröhre, die Tentakeln legen sich durch gegenseitiges Ineinandergreifen aneinander, und das eingesogene Wasser wird aus ersterer in dickem Strahle ausgepreßt; dabei schließt sich das hintere Schalenende, öffnet sich jedoch schnell wieder. Der freie, außerhalb der Schale befindliche Theil des Fußes bleibt unbeweglich, der innerhalb derselben befindliche zieht diese nach, indem er sich verkürzt. Nun erfolgt eine abermalige kurze Pause. Nach dieser beginnt der erste Akt von neuem, und fand die Bewegung des Fußes sowie das Ausspritzen des Wassers in Verbindung mit dem Fortrücken der Schalen mehrmals statt, so tritt eine längere Pause der Ruhe ein. Kommt die Muschel aus irgend einem Grunde auf die Fläche ihrer Schalen zu liegen, so biegt sie den nach außen gestreckten Theil ihres Fußes an seinem unteren Rande ein, greift damit in den Sand, zuerst rückwärts gegen die Schale, dann vorwärts und hebt durch Anstemmen an den Sand gleichsam mit Hebelkraft die Schale in die wagerechte Stellung, in welcher sie alsdann auf die eben angegebene Weise die weiteren Bewegungen ihren Zwecken entsprechend ausführt.

So führen diese Thiere zwischen einer kaum zu nennenden Bewegung und einer meist apathischen Ruhe ein langes, langes Leben, wenn nicht, außer der Frühlingsflut, welche Gerölle und Steine über sie hinwälzt, oder außer Einfrieren des Bodens der kleinen Bäche, die Habsucht des Menschen, flüchtige Ottern oder diebische Elstern, Raben und Krähen demselben ein Ende setzen. Doch nicht allein die Sucht nach Perlengewinn, welche oft ganze Kolonien verwüstet, stellt ihnen feindlich nach, auch alter Brauch und Sitte weiß ihre Schalen zu verwenden. Im bayrischen Walde herrscht der Glaube, eine Kuh, die zum Kälbern gehe, bedürfe einer guten Perle; selbst Damen, meist alte Jungfern, reichen noch an manchen Orten jungen Hunden eine edle Perle in Branntwein, um sie klein zu erhalten; erblindenden Pferden und Hunden streut man das Pulver der gestoßenen Schalen in die Augen. Als ein guter Köder für Fische und Krebse, als Futter für Enten und Schweinen zur Mast gilt der Körper der Muschel. Welch hohes Alter dieselbe erreichen könne, ist nicht erwiesen, für ein solches spricht jedoch schon die Dicke ihrer Schalen bei der Kalkarmut der Gewässer; als mittleres gelten funfzig bis sechzig Jahre. Doch haben Muscheln, mit Jahreszahlen gezeichnet, bewiesen, daß sie siebzig bis achtzig Jahre erreichen können; der Glaube an ein noch höheres Alter, selbst bis zu zweihundert Jahren, bleibt immer problematisch und ist mit Vorsicht aufzunehmen.

Alle wesentlichen Züge dieses von von Heßling so anziehend gezeichneten Gemäldes des Stillebens der Flußperlenmuschel finden ihre Bestätigung bei allen übrigen Najaden unserer fließenden und stehenden Gewässer. Wir müssen es aber noch ergänzen durch einige Angaben aus der Fortpflanzungs- und Entwickelungsgeschichte, die zwar zunächst von der Malermuschel (Unio pictorum) gelten, aber mit sehr geringen Modifikationen auf alle Najaden auszudehnen sind, nach von Heßlings Angabe speciell auch auf die Flußperlenmuschel. Daß diese und ihre Familiengenossinnen in ihrer Stabilität keine weitläufigen Bewerbungen und Hochzeitsreisen unternehmen, bedarf keiner besonderen Versicherung. Die Fortpflanzung findet in den Sommermonaten statt. Die Eier werden nicht nach außen entleert, sondern sie treten, gefördert durch die Flimmerung und die dadurch hervorgerufenen, oben besprochenen Wasserströme, durch bestimmte Oeffnungen in die gitterförmigen Fächer und Hohlräume der äußeren, mitunter auch der inneren Kiemenblätter, welche somit bei den Weibchen die Rolle von Bruttaschen zeitweilig übernehmen. Die befruchtende Flüssigkeit der männlichen Thiere gelangt aus diesen zuerst frei ins Wasser, ohne sich mit diesem zu mischen, und wird in der Regel in unmittelbarer Nachbarschaft von den weiblichen Individuen mit dem einströmenden Athemwasser aufgenommen und denselben inneren Kiemenräumen zugeleitet, [349] wo entweder die reifen Eier schon angelangt sind oder demnächst abgelagert werden. Die Eier, welche beim Austreten aus dem Eierstocke in die Kiemen etwa 1/20 Millimeter im Durchmesser haben, sind in so unzähligen Mengen vorhanden, daß sie die äußeren Kiemen zu mehrere Linien dicken Wulsten anschwellen. Nach der Furchung bedeckt sich das Ei an einer Stelle, welche der neueste Beobachter, Flemming, »Wimperschild« genannt hat, mit äußerst kurzen und zarten Wimpern, durch welche die nunmehr sich bildende Frucht in ihrer Eihaut und in der sie umgebenden Flüssigkeit in fortwährende drehende Bewegung versetzt wird. Diese frappante Erscheinung wurde, wohl als die erste ihrer Art, schon von dem Vater der Mikroskopie, dem großen Leeuwenhoek, beobachtet. »Einige dieser Muscheln«, schreibt er, »öffnete ich in Gegenwart des Kupferstechers, damit er die Jungen, sobald ich sie aus ihren Behältern genommen hätte, sogleich zeichne; denn wenn sie auch nur einige Stunden hätten stehen müssen, so würden sie ihre wahre Gestalt schon eingebüßt haben. Die noch ungeborenen Muscheln wurden nun in eine Glasröhre unter das Mikroskop gebracht, und ich sah mit Erstaunen ein gar schönes Schauspiel. Denn jede derselben, in ihrer besonderen Haut oder Hülle eingeschlossen, zeigte eine langsame Umdrehung, und zwar nicht bloß für eine kurze Zeit, sondern diese radförmigen Drehungen konnten drei Stunden lang nach einander beobachtet werden und waren um so merkwürdiger, als die jungen Muscheln während der ganzen Bewegung beständig in der Mitte ihrer Eihaut bleiben, wie eine um ihre Axe sich drehende Kugel. Dies ungewöhnlich schöne Schauspiel erfreute nicht allein mich selbst, sondern auch meine Tochter und den Zeichner ganze drei Stunden lang, und wir hielten es für eines der ergreifendsten, die es geben kann.«

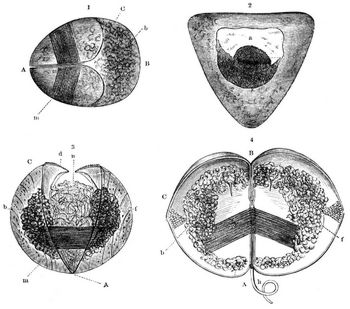

Der Holländer begnügte sich mit der einfachen Erzählung dessen, was seine unvollkommenen Instrumente ihm zeigten, während noch in diesem Jahrhunderte ein berühmter Naturforscher eine nicht näher definirbare zauberische Kraft zur Erklärung der Umdrehung der Muschel- und Schneckenembryonen im Eie zu Hülfe rief. Diese Drehungen dauern noch längere Zeit fort, nachdem schon die Bildung der Schale begonnen hat. Von dieser Stufe ist auf unserer Abbildung Figur 1. A ist das nach meinen Beobachtungen bei der Drehung vorangehende Hinterende, also B das Vorderende, C die beiden den Körper noch sehr unvollständig bedeckenden Schalenhälften. Das einzige innere Organ, welches sich aus der Dottermasse (b) abgeschieden, ist der einfache Schließmuskel (m). Die Schalen umwachsen nun bald den Dotter, so daß sie ihn wenigstens an der Seite ganz bedecken (Fig. 2), wobei sie eine dreiseitige Gestalt angenommen haben. Auch ist jetzt im Inneren eine Höhlung (a) aufgetreten, die an eine ähnliche Bildung einer embryonalen Centralhöhle bei anderen Weichthieren erinnert. Eine zweite Stufe zeigen die Figuren 3 und 4. Die Schale ist mehr muschelförmig geworden, jede Hälfte hat aber am Bauchrande einen auffallenden dreieckigen Aufsatz (d) bekommen, mit seitlichen häutigen Ansätzen, wie Fenstermarquisen. Noch auffälliger sind die inneren Veränderungen. Der Dotter erscheint wie in zwei Hälften gespalten (b, f), was die Folge einer Einstülpung der Keimblase ist1. Im Grunde dieser Einsackung sind nun mehrere, wie Lanzenspitzen zusammenbackende Wimperbüschel leicht sichtbar, die schon früher vorhanden waren, aber sich der Beobachtung mehr entzogen. In dem Raume oberhalb des Schließmuskels und zwischen den Dotterwulsten ist ein langer, durchsichtiger, zusammengewirrter Faden (n, h), der sogenannte, aus einer besonderen Drüse ausgeschiedene Byssusfaden, mit welchem sich die Thierchen, nachdem sie ausgekrochen, aneinander und an fremde Gegenstände heften können. Alle diese Vorgänge finden nämlich noch innerhalb der Eihaut statt. Wenn man aber bei der Beobachtung die sehr leicht verletzliche Eihaut sprengt, und der Embryo mit Wasser in Berührung kommt, klappt die Schale mit einem Rucke auf, wie sich kaum zweifeln läßt, infolge des Uebergewichtes [350] der Spannung des schon vorhandenen Ligamentes über den Schalenmuskel. Das arme Ding macht dann und wann vergebliche Anstrengungen, durch die Muskelkraft die Schalen wieder einander zu nähern. Weiter geht jedoch in den Kiemen die Entwickelung der Najaden nicht und die Embryonen werden zu freien Larven, nachdem sie sich in dieser Stufe noch etwas gekräftigt. Daß wir diesen Zustand eine Larve nennen, wird keinen Widerspruch finden. Denn einmal ist noch keins der Organe der ausgewachsenen Muschel fertig; nicht einmal die Schale hat ihre definitive Gestalt, und dann müssen, was das wichtigste Merkmal für die Larvenperiode und die Verwandlung, eine ganze Reihe von Organen verschwinden, die zahnförmigen Aufsätze der Schalen, die inneren Stacheln, der Byssusfaden; auch müssen ja statt des einen Schließmuskels der Larve für das ausgewachsene Thier deren zwei entstehen.

In nicht richtiger Würdigung dieser Thatsache sprach man daher früher davon, daß unsere Najaden in einer dem definitiven Körperbau sehr ähnlichen Gestalt geboren würden, während ich durch meine Untersuchungen zu dem entgegengesetzten Resultate kam. Für eine tiefer eingehende Betrachtung ist aber hervorzuheben, daß die Najaden, ganz ähnlich wie die Lungenschnecken das so charakteristische Organ der Larven der Seeschnecken und, fügen wir gleich hier hinzu, auch der Seemuscheln, das Segel nämlich, nicht besitzen. Dort, bei den Landschnecken, ist die Entwickelung durch Ueberspringung des Segelstadiums vereinfacht, hier, bei den Najaden ist dieser die seebewohnenden Gattungen kennzeichnende Entwickelungszustand auch geschwunden, dagegen aber haben sich an dieser Abzweigung des Molluskenbaumes die oben besprochenen Sonderheiten eingefunden. Ich möchte mir erlauben, noch eine Erwägung wenigstens andeutend hinzuwerfen. Ganz allgemein hält man die mit einem Schließmuskel versehenen Muscheln, die Monomyarier für die niedrigen; sie herrschen auch in den früheren Erdperioden [351] gegen jetzt vor; desgleichen ist das Anheftungsorgan, hier der Byssusfaden, wo er schon im Embryo und in der Larve auftritt, gar häufig ein Zeichen des hohen geognostischen Alters und des minderen systematischen Ranges. Sollten diese Verhältnisse der Larven der Najaden Reminiscenzen an die Urzeit der Muschelthiere sein?

Einen sehr bemerkenswerthen Anfang, die Larven unserer Flußmuscheln mit denen der Seemuscheln nach den Anschauungen der niederen Embryologie zu vergleichen, hat Flemming gemacht. Um aber mit Sicherheit und Vollständigkeit zu entscheiden, bedarf es der Aufklärung, wie diese dem erwachsenen Thiere so ähnliche Najadenlarve sich in den fertigen Zustand umwandelt. Und hier besteht eine große Lücke in der Lebensgeschichte dieser Thiere. Wir haben nur die Angabe mehrerer Naturforscher, daß die aus der Kieme ihrer Mutter austretenden Larven sich zu einem parasitischen Leben auf Fischen anschicken.

Nachdem wir den Bau, die Lebensweise und Entwickelung der Flußperlenmuschel und ihrer Verwandten kennen gelernt, wenden wir uns nun zu den Perlen. Wir halten uns wieder fast ganz an von Heßlings Worte. Perlen sind die freien, im Thiere vorkommenden, aus den Schalenstoffen bestehenden Konkretionen. Ihre Eigenschaften, der Glanz oder das Wasser, Rundung und Glätte, neben Größe und Gewicht, hängen mehr oder weniger von ihrer Zusammensetzung, ihrem Baue ab, und dieser fällt zusammen mit demjenigen der Schalen. Was daher von den verschiedenen drei Schichten der Schalen, der Perlmutterschicht, der Säulen- und Oberhautschicht gesagt ist, gilt auch für die Perlen, welche demnach aus feinen organischen Häuten und in und zwischen denselben abgelagerter Kalksubstanz bestehen. Die tadellose, fehlerfreie Perle entbehrt jeder besonderen Farbe, sie besitzt nur das Farbenspiel der Perlmutterschicht ihrer Schale, also auch ihren Bau. Ihr unaussprechlich sanfter, milchweißer, silberheller, mit den Farben des Regenbogens kaum tingirter Glanz, ihr reinstes Wasser ist bedingt von der Ablagerungsweise des Kalkes und der Durchsichtigkeit ihrer Membranen; ersterer gibt ihnen das schillernde Farbenspiel, letztere das milde Licht, welches so mächtig das Auge der Sterblichen fesselt und bannt; darum der viel häufigere Glanz und die größere Pracht der orientalischen Perlen, weil selbst ihre Säulenschichten, aus denen sie eben so häufig wie aus den Perlmutterschichten zusammengesetzt sind, fast gänzlich farblos sind und deshalb dem Lichte den Durchgang gestatten, gegenüber den gefärbten Säulenschichten der Flußperlenmuscheln. Eine der prachtvollsten orientalischen Perlen ist in der Sammlung von Natur- und Kunstsachen der Gebrüder Zosima in Moskau; sie ist völlig rund, undurchbohrt, von schönstem Silberglanze, 277/8 Karat schwer. Nimmt man die Perle aus ihrem kostbaren Behältnisse auf ein feines Battisttuch, so rollt sie wie eine große schönglänzende Quecksilberkugel herum. Hinsichtlich der Größe, so beziehen sich alle Beispiele einer bedeutenden Größe, bis zu der einer wälschen Nuß und darüber, auf amerikanische und persische Perlen. Die europäischen, besonders bayrischen Perlen erreichen den Umfang einer großen Erbse oder kleinen Bohne, häufig aber den eines Stecknadelknopfes und ebenfalls weit darunter.

Die Frage nach dem Ursprunge der Perlen ist so alt, wie die Kenntnis von ihrem Dasein. Wir wollen wenigstens einige der von von Heßling in gewohnter Sorgfalt gesammelten Sagen und Meinungen darüber mittheilen, obschon sich die meisten auf die Perlen der Seemuscheln beziehen. In milden lauen Sommernächten entgleiten dem Himmel zarte Thautropfen, um in dem Busen der klaffenden Muschel von den wärmenden Sonnenstrahlen befruchtet zu werden. Diese altindische Sage reicht durch das ganze Alterthum bis weit in das Mittelalter hinein. Am Tage des Monates Nisan (24. März), erzählt der gelehrte Jude Benjamin von Tutela, nehmen die Muscheln die fallenden Regentropfen auf, und im Monate Tisoi (Mitte September) finden die Taucher die Edelsteine darin, und noch in unseren Tagen waltet unter den dortigen Eingeborenen derselbe Glaube von der Bildung der Perlen. In verschiedenem allegorischen Gewande lebt diese Mythe fort in den Werken der Dichter, wie in den Denkmälern der Kunst. In begeisterten Versen besang sie der Goldmacher Au gurello; lieblich sind Rückerts Worte:

[352] »Da dacht' ich meine himmlische Entstammung:

Ein Engel weint um einer Schwachheit willen,

Und sinken mußt' ein Tropf in die Verdammung.

Denn auch die Engel weinen wohl im Stillen;

Doch ihre Thränen sind der Welt zum Frommen,

Weil aus denselben solche Perlen quillen.

Die Thräne wär' im Ocean verschwommen,

Wenn nicht das Meer, den edlen Ursprung kennend,

Sie hätt' in eine Muschel aufgenommen,

Den Tropfen von den andern Tropfen trennend,

Die minder edlem Quell entquollen waren,

Die Muschel so zu dessen Pfleg' ernennend:

Du sollst in deinem stillen Schoß bewahren

Den edlen Keim und, bis er sich entfaltet,

Mit ihm behutsam durch die Wasser fahren.

Und wann die Perl' in dir sich hat gestaltet,

Und wann für sie erschienen ist die Stunde,

Hervorzutreten, sollst du sein gespaltet.

Dann sei das Kind entnommen dem Vormunde,

Und frei verdienen mag sich die Entstammte

Des Himmels ihr Geschick im Erdenrunde.«

Zu Petersburg bewahrt eine Gallerie ein Gemälde, worauf der in den Wolken schwebende Cupido Thautropfen ausstreut, Amoretten sie an der Oberfläche des Meeres in Muscheln auffangen, in welchen sie sich in Perlen verwandeln. Zu Deggendorf, dem Hauptorte des bayrischen Waldes, mit seinen einst so berühmten Perlen, birgt die Kirche ein Deckengemälde, welches darstellt, wie Milch von den Brüsten der Himmelskönigin herabträufelt in Muschelschalen, getragen von Engeln, um zu Perlen zu werden.

Doch nicht in so zartem Zauber (fährt unser Gewährsmann fort) erscheinen immer die himmlischen Mächte den Menschen, auch im Sturme und Wetter, unter Blitzen und Donnern nahen sie sich mit ihren Gaben. Nicht minder rufen, wie besonders im Mittelalter geglaubt wurde, diese Elemente Perlen in den Thieren zu Tage, gleichviel ob sie aus den Schalen, oder als Steinchen des Meeres in die offenen Muscheln fallen, um in ihnen Glanz und Glätte zu erhalten.

Welche Erklärungsversuche man im Laufe der letzten Jahrhunderte für die Entstehung der Perlen vorgebracht, wollen wir übergehen. In den Jahren aber, ehe von Heßling seine schönen Untersuchungen begann, hatte die Theorie über die Bildung der Perlen allgemeinen Eingang gefunden, daß fremde in und auf den Muscheln lebende Schmarotzer und deren Eier die alleinige Veranlassung zur Entstehung der Perlen seien. Gerade dieser Gegenstand ist so interessant und hängt so eng mit der Naturgeschichte und Lebensweise der Perlenmuscheln zusammen, daß wir nur bei der Sache zu bleiben glauben, wenn wir mit geringfügigen Auslassungen den ganzen darauf bezüglichen Abschnitt aus von Heßlings Werk hier folgen lassen.

Unstreitig das Hauptverdienst, in den Perlen Schmarotzer, sowie deren Eier als ihre Kerne aufgefunden zu haben, gebührt F. de Filippi2. Untersuchungen, in ganz anderer Absicht angestellt, führten durch einen Zufall seine Aufmerksamkeit auf die Entstehungsweise derselben. Zu diesem Zwecke wurden alsdann eine gehörige Anzahl kleiner Perlen aus dem Mantel einiger Mollusken gesammelt und zur näheren Durchforschung der inneren Substanz einige davon zerbrochen, andere in verdünnte Salpetersäure gelegt. – Die Perlen, welche längere Zeit in Salpetersäure gelegen hatten, verloren, je nach ihrem verschiedenen Durchmesser, ihre ganze kalkige Substanz, behielten aber die frühere Gestalt bei, schwollen durch gasige Blasen etwas auf und zeigten eine Anzahl sehr feiner häutiger Schichten, welche einen deutlichen centralen Kern von organischer [353] Materie umhüllten. Eine andere Thatsache, welche in dieser Frage Filippi wichtig erschien, ist die ungleiche Häufigkeit dieser Perlen in den Exemplaren einer und derselben Species von Teichmuscheln oder anderen Muschelarten, wenn dieselben aus verschiedenen Lokalitäten entnommen waren. Als sich Filippi eine große Anzahl von Individuen von Anodonta cygnea (der großen Teichmuschel) aus den Teichen von Racconigi verschafft hatte, war er erstaunt über die große Anzahl der vorhandenen, theils an die innere Schale angewachsenen, theils im Mantel eingebetteten Perlen, während er einige Jahre vorher in den Anodonten und Unionen einiger Seen und Flüsse der Lombardei nur äußerst selten deren gefunden hatte. Die Perlen aus den Teichen von Racconigi sind klein, von regelmäßiger Form und können als sogenannter Perlsamen im Handel gebraucht werden. Eine vollkommen runde Perle von der Größe eines Hanfkornes fand Filippi im muskulösen Mantelsaume gerade an der Stelle, wo beim eigentlichen Unio margaritifer die Perlen gewöhnlich vorkommen. Mit der Häufigkeit der Teichmuscheln von Racconigi fällt ferner das häufige Vorkommen einer Species von Eingeweidewürmern, Distomum duplicatum, zusammen, während sie den Muscheln des Sees von Varese in der Lombardei zu mangeln scheinen. Bei den genannten Muscheln finden sich im Mantel in großer Anzahl die kleinen Schläuche eingestreut, welche Distomen enthalten, und in entsprechender Menge erkennt man perlartige Rauheiten von verschiedener Form und Entwickelung, die durch alle möglichen Abstufungen bis zu fast kugelrunden Perlen vom Durchmesser eines Hirsekornes übergehen, auf der anliegenden Fläche der Schalen. Wenn nun Filippi die dem Anscheine nach jüngsten Konkretionen von der Schale abnahm und nach gehöriger Präparation unter das Mikroskop brachte, so erkannte er die Ueberreste kleiner Distomen, welche als Kern der kalkigen Materie gedient haben. Auch bei den anderen im Mantel der Teichmuscheln isolirt vorkommenden Perlen fand Filippi einen organischen Inhalt als Kern und that daher den Ausspruch, daß der Kern der Perlen die Charaktere eines verstorbenen organischen Wesens an sich trage, und dieses organische Wesen ein Eingeweidewurm sei. Der Kern der Perlen werde immer von einem Schmarotzer gebildet, und Häufigkeit der Perlen stehe in direktem Zusammenhange mit der Häufigkeit der Parasiten im Mantel der perltragenden Muscheln.

Hatte schon Filippi auf einen anderen Parasiten als Veranlasser der Perlenbildung gelegentlich hingewiesen, so wurde derselbe durch den bekannten, um die Geschichte der Eingeweidewürmer so verdienten Arzt, Dr. Küchenmeister, noch mehr in den Vordergrund gestellt. Ihm war es zweifellos, daß in manchen Exemplaren der Elstermuscheln eine Milbe den Kern bildet. Diese Wasserspinne ist Atax ypsilophora, auch Limnochares anodontae genannt. Sie lebt in schlammigen Teichen, steigt selten an die Oberfläche herauf, bleibt meistens in den dem Bodenschlamme angrenzenden Wasserschichten, also am liebsten im Niveau der hinteren Körperhälfte der Muscheln, wo auch Küchenmeister, welcher von der sächsischen Regierung mit der Untersuchung der Muschelbänke bei Bad Elster beauftragt war, die meisten Individuen eingewandert fand. Diese achtbeinige, geschlechtsreife Milbe treibt sich im Wasser herum und setzt ihre Eier in den Mantel der Anodonten und Unionen ab. Die Eier, vom Muschelthiere mit einer häutigen Hülle umgeben, verwandeln sich in sechsbeinige Spinnen. Diese gehen aus der Eihülle und Umhüllungscyste ins Wasser, um nach kurzem Aufenthalte in letzterem wieder in den Mantel einzuwandern; die sechsbeinige Brut zieht alsdann ihre Füße an sich und häutet sich in einer vom Muschelthiere abermals erhaltenen Hülle, darauf durchbricht das Thier dieselbe und gelangt achtbeinig ins Freie, um seine Geschlechtsfunktionen auszuüben. Küchenmeister sah nun die von der Muschel um die Ataxhaut gebildete Hülle, in welcher oft die abgestreifte Haut der sechsbeinigen Spinne liegen bleibt, als den Perlkern an.

Die Wahrheit in dieser Theorie, nach welcher die Bildung der Perlen zur geographischen Verbreitung der Muschelparasiten in geradem Verhältnisse steht und die Gegenwart oder Abwesenheit derselben in den Gewässern, nicht aber die Gattung oder die Art des Thieres maßgebend ist, [354] auf ihre bescheidenen Grenzen zurückgeführt zu haben, ist das große Verdienst von Heßlings. So wenig in Abrede gestellt wird, daß in den verschiedensten Najadenarten gelegentlich durch jene genannten Parasiten Veranlassung zur Bildung von Perlen und perlenähnlichen Aufschichtungen gegeben ist, so unbedingt stellt sich heraus, daß für die eigentliche Perlmuschel Unio margaritifer, diese Verhältnisse nicht statthaben. »Ungefähr vierzigtausend Thiere«, sagt von Heßling, »theils von mir, theils von den Fischern geöffnet, kamen zu meiner Durchsicht, wurden gerade diesem neu aufgetauchten Schmarotzerthiere zu Liebe aufs sorgfältigste untersucht, und nicht in einem Unio war ein Schmarotzer oder ein Ei, oder ein Merkmal, eine Spur irgend eines Herdes davon anzutreffen. Gleiches begegnete mir bei Perlmuscheln aus anderen Gegenden, z.B. aus Böhmen.«

Gleichwohl haben die Perlen von Unio margaritifer, deren Bildungsstätte der Mantel ist, Kerne, und der Münchener Naturforscher hat in folgendem die Resultate seiner mühsamen Beobachtungen über die Entstehung der Perlen zusammengefaßt. Zwei Ursachen scheinen besonders dazu beizutragen, äußere und innere. Die ersteren sind die selteneren und bedingt durch die Eigenthümlichkeit des Gefäßsystems, nach außen offen zu stehen. Dadurch dringen mit dem einströmenden Wasser fremde Körper, wie Quarzkörnchen, Pflanzenmoleküle, in den Kreislauf, werden entweder innerhalb desselben oder außerhalb der Gefäße, nachdem ihre Wandungen eingerissen sind, ins Parenchym der Organe, namentlich des Mantels deponirt und mit der Substanz der Schalenschichten umgeben. Die zweite, innere Ursache hängt mit den Bildungs- und Wachsthumsverhältnissen der Schale zusammen, indem fast in der Regel kleine 1/100 bis 5/100 Linien große Stückchen der Substanz, aus welcher die Oberhaut der Schalen besteht, den Kern der Perlen abgeben. Die Umhüllungen des Kernes werden von den mikroskopischen Zellen des Gefäßsystems und des Mantels abgeschieden, und der Aufenthalt der Perle, ihr Ort im Thiere, bedingt die Auswahl von den drei Schichten der Schale. Perlen, deren Kerne in derjenigen Schicht des Mantels sitzen, welche die schöne Perlmutterschicht der Schale ausscheidet, werden auch diese Perlmutterumlagerung erhalten und also zu sogenannten Perlen von schönem Wasser werden. Perlen, deren Kerne in demjenigen Theile des Mantelsaumes sitzen, welcher die Oberhaut- und Stäbchenschicht bildet, werden auch die Struktur dieser beiden sich aneignen, namentlich der letzteren, also nicht zu preiswürdigen Perlen werden. Aus den in von Heßlings Werke nachgewiesenen Gründen, welche die Verschiedenheit der Umlagerungsschichten bedingen und den Perlen ihre mannigfachen Farbentöne verleihen, geht auch zur Genüge hervor, daß die beliebte Eintheilung von reifen und unreifen Perlen eine vollkommen unrichtige ist, da von einem Reifen nirgends die Rede sein kann, vielmehr, wenn man will, sie während ihres Aufenthaltes im Thiere immer fort reifen; eine Perle, welche kaum unter dem Mikroskope im Mantelgewebe entdeckt wird, ist ebenso reif, wie eine prachtvolle Perle in der Krone eines Königs; die Quantität der Umlagerungsschichten gibt ihre Größe und Form, die Qualität derselben ihre Brauchbarkeit oder ihre Werthlosigkeit.

Gegen die enormen Summen, welche der Handel mit Seeperlen in Umlauf setzt, verschwindet fast das geringe Erträgnis, welches die Flußperlenmuschel liefert. In Sachsen war von 1826 bis 1836 für einhundertundvierzig Stück Perlen der Ertrag einundachtzig Thaler. Die Perlenfischereien Bayerns ergaben in den dreiundvierzig Jahren von 1814 bis 1857 die Einnahme von 158,880 Perlen. Wegen dieser überall und zu allen Zeiten sparsamen Ausbeute, welche die Flußperlenmuscheln geben, ist man daher schon längst, in China seit ein paar tausend Jahren darauf bedacht gewesen, die Produktion der Perlen und besonders der Flußperlen zu steigern oder, wie von Heßling sagt, die Muschelthiere zu Bildung von Perlen in kürzerer Zeit und größerer Menge zu bestimmen. Das eine Verfahren der künstlichen Perlenvermehrung durch Verletzung, Anbohrung der Schalen wurde im vorigen Jahrhunderte von Linné als ein Geheimnis zum Verkaufe ausgeboten. Die eigentliche Methode Linné's ist aber trotz einiger Mittheilungen darüber noch keineswegs vollständig bekannt. Eine zweite Methode, in den Muschelthieren Perlen [355] zu erzeugen, besteht darin, daß fremde Körper in sie zwischen Mantel und Schale theils ohne, theils mit Verletzung der letzteren eingeführt werden. Sie wurde schon seit vielen Jahrhunderten und wird noch von den Chinesen betrieben, und der von von Heßling mitgetheilte Bericht des britischen Konsuls Hague zu Ningpo sowie des amerikanischen Arztes Mac Gowan über diesen Industriezweig lautet folgendermaßen:

»Der Betrieb dieses Industriezweiges beschränkt sich auf zwei beisammen liegende Plätze dicht bei der Stadt Tetsing in dem nördlichen Theile von Tschekiang. Während der Monate Mai und Juni werden in Körben große Quantitäten Muscheln (Anodonta plicata) aus dem See Tai-hon in der Provinz Kiang-hon gesammelt und die größten Exemplare davon ausgewählt. Da sie gewöhnlich durch die Reise etwas leiden, gönnt man ihnen, ehe man sie um der menschlichen Eitelkeit willen quält, einige Tage in Bambuskörbchen, welche in das Wasser getaucht werden, Ruhe. Man bringt alsdann in die geöffnete Muschel Körner oder Matrizen, welche in Form und Stoff verschieden sind. Die gewöhnlichen bestehen aus einer Pillenmasse, welche mit dem Safte der Früchte des Kampherbaumes befeuchtet wird. Die Formen, die am besten den Perlmutterüberzug annehmen, werden aus Canton eingeführt und scheinen aus der Schale der Seeperlenmuschel, Avicula margaritifera, gemacht zu sein; unregelmäßige Stückchen dieser Muschel werden in einem eisernen Gefäße so lange mit Sand gerieben, bis sie glatt und rund geworden sind. Eine andere Gattung besteht in kleinen Figürchen, meist Buddha in sitzender Stellung, oder auch zuweilen in Bilderchen von Fischen. Diese sind aus Blei, das auf einem hölzernen Bretchen, auf welchem sich die Figürchen befinden, dünn ausgeschlagen wird. Das Einbringen dieser Formen geschieht mit vieler Behutsamkeit. Die Muschel wird vorsichtig mit einem Spatel aus Perlmutter geöffnet und der unbefestigte Theil des Muschelthieres an einer Seite mit einer eisernen Sonde frei gemacht. Die fremden Körperchen, Figürchen, Pillen usw. werden dann mit der Spitze eines vorn gespaltenen Bambusröhrchens eingeschoben und in zwei gleich weit entfernten Reihen auf den Mantel oder die freie Seite des Thieres gelegt. Ist auf der einen Seite eine hinlängliche Menge angebracht, so wird dieselbe Manipulation auf der gegenüberliegenden wiederholt. Gepeinigt durch die fremden Körper, drückt das Thier sich krampfhaft an die Schalen, und dadurch bleiben die Formen auf ihrem Platze. Hierauf legt man die Muscheln eine nach der anderen in Kanäle, Becken oder Teiche in fünf bis sechs Zoll Abständen von einander und in einer Tiefe von zwei bis fünf Fuß unter Wasser, zuweilen funfzigtausend Stück. Wenn man einige Tage nach Einbringung der Formen das Thier wieder herausgenommen hat, so sieht man die Formen durch eine häutige Ausscheidung an die Muscheln befestigt, später ist dieses Häutchen mit Kalkstoff durchdrungen und endlich haben sich rings um den Kern Schichten von Perlmutter gebildet. Im November, nach anderem Berichte erst nach zehn Monaten, ja selbst erst nach drei Jahren werden die Muscheln mit der Hand geöffnet, das Thier herausgeschnitten und die Perlen mit einem scharfen Messer losgetrennt. Besteht der Kern der Perlen aus Perlmutter, dann wird derselbe nicht weggenommen; sind es aber Erd- und Metallformen, so entfernt man sie, gießt geschmolzenes Harz in die Höhlungen und schließt die Oeffnung mit einem Stückchen Perlmutter künstlich zu. In diesem Zustande sehen sie mehr halbrunden Perlhütchen gleich, die an Glanz und Schönheit den soliden Perlen wenig nachgeben, und können zu einem Preise verkauft werden, der es jedem möglich macht, sich solche anzuschaffen. Juweliere setzen sie in Kopfschmuck, Armbänder und anderen Frauenschmuck. Die Perlmutterüberzüge, welche sich über Buddhaformen gebildet haben, werden als Amulete an den Mützen der Kinder befestigt. Man sagt, daß fünftausend Familien in den Dörfern Tschang-kwan und Siao-Tschaugugan sich mit diesem Industriezweige beschäftigen. Diejenigen, welche mit der Behandlung der Muschelthiere nicht gut umzugehen wissen, verlieren wohl zehn bis funfzehn Procent durch den Tod, andere jedoch, welche die Fertigkeit besitzen, oft während der ganzen Saison kein einziges.«

Den Werth dieser chinesischen Methode hat von Heßling an unserer Flußperlenmuschel geprüft. Es wurden gleichfalls fremde Körper, theils runde, aus Alabaster, Elfenbein gedrehte [356] Kügelchen sowie kleine halbrunde Glasperlen zwischen Mantel und Schale der Thiere behutsam eingebracht und dieselben sowohl in das kalkhaltige fließende Wasser im Aquarium des Münchener physiologischen Institutes als auch in ihre ursprünglichen Bäche zurückgelegt. Die fremden Körper der im kalkreichen Wasser gelegenen Thiere waren nach einem Jahre mit einer ziemlich dicken, fein granulirten, schmutzig gelblichen Kalkkruste überzogen, welche eher alles andere sein konnte, als eine Perle. Die Glasperlen der in den Perlbächen aufbewahrten Muscheln zeigten nach gleichem Zeitraume einen dünnen, zarten, schmutzig weißlichen, größtentheils aber farbigen Ueberzug des Schalenstoffes und ließen auch hier die sichere Ueberzeugung gewinnen, daß diese Thiere sich zu genannten Experimenten nicht eignen. Auch über den Filippi-Küchenmeister'schen Vorschlag, die Einwanderung der Parasiten in die Perlenmuschel zu regeln und zu fördern und damit Veranlassung zur häufigeren Ablagerung der Perlenkerne zu geben, hat von Heßling den Stab gebrochen. Es würden niemals solche Resultate zu erzielen sein, welche auf irgend einen materiellen Gewinn Anspruch machen könnten. Statt auf die künstliche würde also lediglich auf die natürliche Perlenvermehrung das Augenmerk zu richten sein. »Das höchst ungünstige Verhältnis, daß auf hundertunddrei Perlenmuscheln eine Perle schlechter Qualität, auf zweitausendzweihundertundfunfzehn Muscheln eine Perle mittlerer und erst auf zweitausendsiebenhundertundacht Perlenmuscheln eine Perle guter Qualität kommt, liegt ausschließlich«, sagt von Heßling, »in dem unserer Perlmuschel eigenthümlichen dunkeln Farbstoffe, welcher sich der Schalensubstanz beimischt, und dieser Farbstoff ist wieder abhängig von der Nahrung, ohne welche das Thier nicht bestehen kann. Es geht also hier«, fährt er fort, »wie so oft im Naturleben, daß eine und dieselbe Ursache, welche Hoffnungen auf schöne Erfolge nährt, sie selbst wieder zerstört: der gefärbte Epidermisstoff gibt den Anlaß zur Perlenbildung und derselbe gefärbte Epidermisstoff verhindert, daß alle im Thiere erzeugten Perlen edle werden können. Wenn also eine Vermehrung der Perlenbildung auf irgend eine Weise auch gelänge, es würde eben caeteris paribus auch die Erzeugung farbiger Perlen vermehrt werden, da ja die Nahrung dieselbe bleibt und bleiben muß. Also in den Lebensbedingungen des Thieres selbst liegt die Grenze der Erzeugung schöner Perlen, und diese lassen sich ohne Gefährdung seiner Existenz nicht wesentlich ändern.«

Die letzten Blätter des Werkes, dem wir so reiche Belehrung verdanken, enthalten die Fingerzeige zu der einzig möglichen natürlichen und rationellen Perlenzucht, nachdem die Lebensbedingungen des Thieres jede bisher gehegte Hoffnung auf eine künstliche Perlenvermehrung zu nichte machten. Diese Ansichten und Rathschläge, welche darauf gerichtet sind, die Thiere so viel als möglich ihrem ursprünglichen Naturzustande zurückzuführen und daraus für die Zucht und für den Perlenfang die nothwendigen Regeln zu ziehen, lassen wir nun noch folgen.

Bezüglich der Thiere sind vorzüglich zwei Momente von größter Wichtigkeit: ihre Nahrung und ihre Fortpflanzung. Die Nahrung gibt ihnen ihr Medium, daher dieses in quantitativer wie qualitativer Beziehung das Hauptaugenmerk verdient. Aus der großen Menge Wassers, welche ein einziges Thier zu seiner Ernährung bedarf, folgt, daß für die Thiere überhaupt zu ihrer gesunden Existenz hinreichende Wasserquantitäten von der geeigneten chemischen Beschaffenheit nöthig sind, also alle Ursachen, welche diese ihnen entziehen oder verringern, wie trockene Sommer, Wiesenwässerung, Mühlenleitungen usw., ihnen Schaden bringen können. Es wurde ferner nachgewiesen, welche geringe organische Substanz für ihre Ernährung in diesem enthalten zu sein braucht und daß gerade der an diese organischen Bestandtheile chemisch gebundene Farbstoff so häufig das Entstehen schöner Perlen verhindert, nachdem er in die thierischen umgewandelt worden ist. Es sind also in qualitativer Beziehung die Bäche von solchen pflanzlichen Bildungen, sowie vom Schlamme, in welchen diese ihre Theile zerfallen, möglichst frei zu halten, was bezüglich des Ausreichens der Nahrung leicht ausführbar ist, oder die Thiere aus solchen Bachregionen, auf deren Boden derartige pflanzliche Organismen wuchern, zu entfernen. Gleiches gilt von Stellen, an welchen die Abflüsse moosiger Wiesen oder von Latrinen benachbarter Wohnhäuser, Fabrikgebäude in die[357] Bäche stattfinden. Die Erfahrung bestätigt die Richtigkeit dieses Ausspruches; in zahlreichen Gewässern wohnen weite Strecken hin besonders alte Thiere, auf deren Schalen, gleichwie an den Gesteinen, vielfältige niedere Pflanzen, wie Moose und Algen, z.B. Fontinalisarten, üppig wuchern; solche Thiere sind an und für sich arm an Perlen, und besitzen sie einige, so sind es meistens schlechte, farbige. Es ist eine alte Erfahrung der Fischer: Thiere in Bächen mit frischem Quellwasser und reinem Grunde sind außen tief dunkelbraun, ihre Organe dagegen weniger pigmentirt – »schwarze Muscheln, weiße Schnecken und weiße Perlen«, sagen die Leute. Wegen Mangels an Farbstoff, welcher also im Thiere nicht abgesetzt werden kann, stechen die Organe von der dunkeln Schale ab: hingegen in Bächen, mit sauerem Wiesenwasser gespeist, sind die Muschelschalen mehr rostbraun und die Organe farbstoffreicher, wegen des überschüssigen Farbstoffes, welcher in ihnen abgelagert werden muß; letztere stechen also weniger von den ersteren ab. Solche Thiere produciren wohl Perlen, aber meist mißfarbige.

Man hat ferner großen Werth auf das Freisein der Bäche von Ufergesträuchen gelegt, in der Meinung, die Gegenwart von Licht sei zur Perlenbildung unumgänglich nothwendig; allein die edelsten Perlen entstehen oft in Thieren, welche tief unter Steinen und Baumwurzeln eingegraben sind an Stellen, wohin nie der Sonne erwärmende Strahlen gelangen oder des Mondes mattes Licht einfällt: es ist auch nicht einzusehen, was Licht zur Schalenbildung, also auch zur Perlengenese beitragen könne. Die Lichtung der Ufer, auf welche von jeher so viele Kosten verwendet wurden, ist nur von indirekter Bedeutung: Diebe verlieren dadurch ihre Schlupfwinkel und höchstens wird das Bachwasser an stagnirenden Stellen weniger von der Fäulnis des herabfallenden Laubes in seiner Mischung berührt. Hat demnach das Ausästen der Bachgesträuche seine praktische Seite und ist es nicht zu verdammen, mit der Perlenbildung als solcher steht es in keiner Beziehung. Die ersten Proben, welche in der Wildnis des undurchdringlichsten Waldesdickichts vor Jahrhunderten aufgefunden wurden, hatten ebenso ihre preiswürdigen, als tadelhaften Eigenschaften; ja der Einfluß der Sonne ist einer niederen Vegetation niemals feindlich, sondern nur förderlich; und wenn die Berichte der Fischer dahin lauten, daß die edelsten Perlen an den hellsten, von Gebüschen und Stauden am wenigsten bewachsenen Stellen der Bäche aufgefunden werden, so ist stets auch die Frage nach dem Plus oder Minus der Bodenvegetation zu stellen.

Von ebenso großer Bedeutung wie die Nahrung sind die Fortpflanzungsverhältnisse der Perlenmuschel; der meiste Erfolg einer Perlenzucht hängt von ihrer Regulirung und Förderung ab; denn dadurch werden zwei Haupterfordernisse ins Leben gerufen. Aus der numerischen Zusammenstellung ergab sich das geringe Verhältnis der perlentragenden zu den nicht perlentragenden Thieren; also je mehr Gelegenheit und Sicherheit den Thieren zu ihrem Fortpflanzungs- und Entwickelungsgeschäfte geboten wird, je mehr steigert sich die Aussicht auf ihre Vermehrung und demnach auch auf Perlenernte. Die andere, fast noch wichtigere Aufgabe, welche eine geregelte und gesteigerte Perlenzucht löst, besteht in der unleugbaren Thatsache, daß eine größere Anzahl Thiere in einem gegebenen Raume mehr Nahrung aufnimmt, also durch den Verbrauch eines Nahrungsüberschusses auch die Menge des perlenfeindlichen Farbstoffes sich verringert. Denn es ist nicht zu vergessen, daß der pflanzliche Farbstoff zum Theil schon in dem Bachwasser gelöst dem Thiere zugeführt wird und bei seiner Vertheilung unter eine größere Menge Thiere auf das einzelne Individuum weniger von ihm trifft, ohne daß sie dadurch an Nahrung überhaupt Mangel litten. – Der Wege zur Erreichung einer vermehrten und ergiebigen Muschelbrut gibt es aber zweierlei. In den ältesten Zeiten findet man strenge Verordnungen des Inhaltes aufgezeichnet, »daß in den Monaten Juli und August, wo der Perlfrosch im Laich ist, niemand fische, krebse, noch weniger auf den Perlwässern fahre«, bei Androhung schwerer Geld- und Leibesstrafen. In unseren Tagen sind diese weisen Regeln längst vergessen, und gerade in denjenigen Monaten, in welchen das Thier zur Empfängnis, Entwickelung seiner Eier und sicheren Zukunft der zarten, fast mikroskopischen jungen Brut die größte Ruhe bedarf, durchwühlen roher Fischer Hände und Füße den Boden der [358] Bäche, und eiserne Haken sprengen die fest zusammen sich pressenden Schalen auseinander, nicht zu gedenken der häufigen Gewohnheit, die für unreine Stoffe gehaltene Brut aus dem Thiere sogar zu entfernen! An dieser letzten heillosen Gewohnheit der Fischer schuldet ein großer Theil aller der Vorwürfe, welche wegen geringer Perlenerträgnisse aus aller Munde laut werden, wie ja eine Abnahme der Thiere durch Zerstörung ihrer Brut weit fühlbarer wird, als durch andere Ursachen, z.B. Eisstöße, Triften, Wiesenwässerung usw., welche man dafür verantwortlich macht. Neben dieser unumgänglich nöthigen Ruhe der Thiere während ihrer Geschlechts- und Fortpflanzungsfunktionen ist zu ihrer Vermehrung die Anlegung von Perlenbänken ein vortreffliches Mittel. Bachesstellen mit reinem, kiesigem, schlammlosem Untergrunde und klarem Wasser, gesichert gegen äußere Schädlichkeiten, wie Eisstöße, Hochwasser, Viehtrieb, Holztrieb usw. mit der gehörigen Anzahl von Thieren, welche der jährlichen Durchschnittsmenge des Wassers entspricht, sorgsam besetzt und verständigen Leuten anvertraut, werden alle dagegen erhobenen Bedenken gründlich widerlegen. Zur Errichtung solcher Perlenbänke eignen sich besonders die alten Thiere, die keine Perlen mehr beherbergen; ihnen kann das wichtigste Amt der Perlenzucht am besten anvertraut werden; denn von der Fortpflanzung allein muß jeder vernünftige Perlenbetrieb seinen Ausgang nehmen.

Auch bezüglich der Fischerei hat eine rationale Perlenzucht ihre Rücksichten zu nehmen, insoweit sie von den naturgeschichtlichen Eigenthümlichkeiten der Thiere geboten sind. Das Experiment wie die Erfahrung beweisen zur Genüge, wie langsam Perlen wachsen. Die Schalenschichten, welche sich nach einem vollen Jahre an fremde, in das Thier eingebrachte Körper gelegt hatten, waren von unmeßbarer Dünne. Nach Beobachtungen der Fischer stellt sich angezeichneten Muscheln heraus, daß Perlen von der Größe eines Stecknadelknopfes in etwa zwölf Jahren die einer kleinen Erbse erreichen, daß Perlen von der gewöhnlichen Größe, wie sie die Flußperlenmuschel liefert, gegen zwanzig Jahre bedürfen. Diese Thatsache steht in innigster Beziehung zu dem langsamen Wachsthume der Schalen überhaupt, und es ist mehr als wahrscheinlich, daß jeder Anlage einer neuen mikroskopischen Schicht an die Schale der Umlagerung einer neuen Schicht um den vorhandenen Perlenkern genau entspricht. Ist zwar die Zeitdauer zwischen zwei Ausscheidungen nicht genau festgestellt, gewiß ist sie keine gar so kurze. Wenn also das langsame Wachsthum einer Perle nicht geleugnet werden kann, wozu frommen die häufigen Befischungen der Bäche? Geduld darf keine so weit entfernte Verwandte der Gewinnsucht sein. An dem theils zu Grunde gerichteten, theils dem Ruine nahen Zustande der europäischen Perlenwässer schuldet einzig und allein die wahre Razzia früherer Jahrhunderte, welche man in möglichst kurzen Zwischenräumen auf die Thiere ausübte3. – Sowie eine lange Dauer der Fischerei, welche den Thieren die Regulirung ihrer Schalensubstanzen überläßt, der Perle zur Erreichung ihrer künftigen Hauptvorzüge, wie Glanz und Farbe, nur Vorschub leistet, ebenso wird gehörige Ruhe auch die andere wichtige Eigenschaft befördern helfen, nämlich die Bildung ihrer Form. Es ist zwar unbekannt, ob und welche Störungen ein häufiges, gewaltsames Oeffnen im Thiere verursache, daß aber die Störung der Lage zwischen Mantel und Schale, welche beim Suchen nach Perlen unvermeidlich ist, in den Ausscheidungsnormen Aenderungen hervorbringen kann, steht außer allem Zweifel. Ein Zwischenraum von mindestens sechs bis sieben Jahren ist also zwischen je einer Befischung von großem Nutzen und deshalb vor allem geboten, wenn überhaupt Perlenmuscheln noch gezüchtet werden sollen.

Fußnoten

1 Es war zu spät, meine älteren Zeichnungen durch die eben von Flemming veröffentlichten zu ersetzen. Uebrigens genügen jene auch jetzt, insofern sie von dem Habitus der Muschelembryone ein getreues und nur im feineren Detail nicht ganz treffendes Bild geben.

2 Dieser ausgezeichnete Naturforscher der Turiner Universität ist 1867 in seinem Berufe als Mitglied der italienischen Expedition nach Japan in China gestorben.

3 Mit dieser Klage von Heßlings über die Unsinnigkeit einer ungeregelten Fischerei wird das genau übereinstimmen, was ich an seinem Orte über die Verkehrtheiten der Schwammfischerei in Dalmatien mitzutheilen habe.

Buchempfehlung

Knigge, Adolph Freiherr von

Die Reise nach Braunschweig

Eine Reisegruppe von vier sehr unterschiedlichen Charakteren auf dem Wege nach Braunschweig, wo der Luftschiffer Blanchard einen spektakulären Ballonflug vorführen wird. Dem schwatzhaften Pfarrer, dem trotteligen Förster, dem zahlenverliebten Amtmann und dessen langsamen Sohn widerfahren allerlei Missgeschicke, die dieser »comische Roman« facettenreich nachzeichnet.

94 Seiten, 5.80 Euro

Im Buch blättern

Ansehen bei Amazon

Buchempfehlung

Große Erzählungen der Spätromantik

Im nach dem Wiener Kongress neugeordneten Europa entsteht seit 1815 große Literatur der Sehnsucht und der Melancholie. Die Schattenseiten der menschlichen Seele, Leidenschaft und die Hinwendung zum Religiösen sind die Themen der Spätromantik. Michael Holzinger hat elf große Erzählungen dieser Zeit zu diesem Leseband zusammengefasst.

- Clemens Brentano Die drei Nüsse

- Clemens Brentano Geschichte vom braven Kasperl und dem schönen Annerl

- E. T. A. Hoffmann Das steinerne Herz

- Joseph von Eichendorff Das Marmorbild

- Ludwig Achim von Arnim Die Majoratsherren

- E. T. A. Hoffmann Das Fräulein von Scuderi

- Ludwig Tieck Die Gemälde

- Wilhelm Hauff Phantasien im Bremer Ratskeller

- Wilhelm Hauff Jud Süss

- Joseph von Eichendorff Viel Lärmen um Nichts

- Joseph von Eichendorff Die Glücksritter

430 Seiten, 19.80 Euro

Ansehen bei Amazon

- ZenoServer 4.030.014

- Nutzungsbedingungen

- Datenschutzerklärung

- Impressum