|

Zweites Kapitel

Das Jahr 1808.

Beethovens Bruder Johann. Haydn-Ehrung. W. Ruft. Neue Opernpläne (Scheller. v. Hammer-Purgstall. Collin). Bei Gräfin Erdödy. Akademie im Theater (Die 5. und 6. Symphonie. Die Chorphantasie). Berufung nach Kassel. J. F. Die Kompositionen des Jahres 1808.

Der Geschichte des Jahres 1808 müssen wir folgenden Brief an Gleichenstein vorausschicken:

»Lieber guter Gleichenstein – dieses sei so gut dem Copisten morgen zu übergeben. – Es ist wie Du siehst wegen der Sinfonie – übrigens falls er nicht fertig ist, morgen mit dem Quartett, so nimmst Du's weg und gibst es sodann in's Industriecomptoir. Meinem Bruder kannst Du sagen, daß ich ihm gewiß nicht mehr schreiben werde. – Die Ursache, warum, weiß ich schon, sie ist diese, weil er mir Geld geliehen hat und sonst Einiges ausgelegt, so ist er, ich kenne meine Brüder, jetzt schon besorgt, da ich's noch nicht wiedergeben kann, und wahrscheinlich der andere, den der Rachegeist gegen mich beseelt, auch an ihm – das Beste aber ist, daß ich die ganzen 1500 Gulden aufnehme (vom Industriecomptoir) und damit ihn bezahle, dann ist die Geschichte am Ende – der Himmel bewahre mich, Wohl thaten von meinen Brüdern empfangen zu müssen. – Gehab Dich wohl – grüße West – Dein

Beethoven.

NB. Die Sinfonie schickte ich von hier an's Industriecomptoir, sie werden sie wohl erhalten haben – wenn Du wieder herkommst, bring etwas von gutem Siegellack mit.«

(Adresse) »An Seine Hochwohlgebohren den Herrn von Gleichenstein in Wien. Abzugeben auf der hohen Brücke No. 155, 2ter oder 3ter Stock.«

Dieser Brief ist zuerst veröffentlicht durch Nohl in Westermanns Monatsheften, Dezember 1865, S. 307 als Nr. 1.

Direkt danach geschrieben ist jedenfalls das daselbst als Nr. 2 folgende Billett an Gleichenstein:

»Ich denke – Du läßt Dir wenigstens 60 fl. über die 1500 bezahlen oder wenn Du glaubst, daß es mit meiner Rechtschaffenheit bestehen kann – die Summe von 1600 – ich überlasse Dirs jedoch ganz, nur muß Rechtschaffenheit und Billigkeit Dein Pol sein, wonach Du Dich richtest.«

[55] Daß es sich um Ablieferung von Manuskripten der 1807 auch an Clementi u. Co. verkauften Werke an das Industriekontor handelte, ist zweifellos, das »Quartett« muß eines der drei Op. 59 sein, da Op. 74 erst 1809 komponiert wurde, die Symphonie muß die B-Dur sein, da die 5. und 6. nicht im Industriekontor, sondern bei Breitkopf & Härtel herauskamen. Möglicherweise gehören daher diese Briefe eng zusammen mit dem vom 23. Juli 1807 an Gleichenstein (S. 34) und wären dann also noch in den Spätsommer 1807 zu setzen. Der Umstand, daß Beethoven dort Bruder Johann diesmal für die Unterhandlungen mit dem Industriekontor »nicht gebrauchen« konnte, macht das sehr wahrscheinlich; denn es handelte sich darum, Geld zu beschaffen, um eine berechtigte Forderung Johanns an Ludwig zu befriedigen. Johann benötigte das Geld, um sich selbständig zu machen.

Die Sache war kurz folgende. Eleonore Orelley, »erbliche Universalerbin« ihrer Schwester Theresia Tiller, suchte im Herbst 1807 einen Käufer für das Haus und die »registrirte Apotheke«, welche zu Linz an der Donau gerade zwischen dem Marktplatz und der Brücke lag und dort bis 1872 noch existierte1. Sie war geneigt, dieselbe mit solchen Zahlungsfristen zu veräußern, daß es sogar für Johann van Beethoven trotz seiner geringen Mittel möglich wurde, sie als Eigentum zu erwerben. Johann war jedenfalls mit Ludwigs Verhältnissen, besonders seit Karl nicht mehr dessen Geschäfte besorgte (vgl. den »Rachegeist« in dem obigen Briefe, der bestimmt auf den erfolgten Bruch hinweist), hinlänglich vertraut, um zu wissen, daß bei Ludwigs vielfachen Beziehungen zu Verlegern – trotz des noch nicht eingegangenen Honorars von Clementi – die Aufbringung der ihm schuldigen Summe sehr wohl zu ermöglichen war. Augenscheinlich entnahm auch Gleichenstein das Geld aus dem Kunst- und Industriekontor und bezahlte die Schuld; denn am 13. März 1808 wurde der Kaufkontrakt in Wien in folgender Weise unterzeichnet:

»Johann v. Beethoven

Anton Riess

als Zeuge

Eleonore Orelley

Joseph Steinbach Dr.

beider Rechte als Zeuge.«

[56] Durch diesen Kontrakt wurde das Haus, die Apotheke mit ihrem Inhalte, und Betten und Bettzeug für die »Apotheken-Subjecte« und den »Hausknecht« für 25000 Gulden verkauft, welche Summe sich in folgender Weise zusammensetzte:

Verpflichtungen »hier in Wien«,

von Johann v. B. übernommen12, 600 Fl.

Baares G-ld, in Terminen zu zahlen10, 400 Fl.

Fünf Procent Zinsen, an E. Orelley

während ihres Lebens zu zahlen2, 000 Fl.

Fl. 25, 000

Ferner machte Johann in dem Vertrage aus, daß er am 20. März oder früher nach Linz kommen und von seinem Eigentum förmlich Besitz ergreifen werde, also eine Woche nach Unterzeichnung des Kontrakts.

Wer das Dokument zu lesen wünscht, braucht nur in Linz über die Brücke zu gehen; er wird es in dem Verzeichnisse zu Urfahr finden2.

Die Ausgaben, welche diese Verhandlungen, die Reise nach Linz und die Besitzergreifung verursachten, ließen dem bedürftigen Käufer nur eben hinreichendes Geld, um seine erste Zahlung zu machen und den Vertrag zu bestätigen. Unser Gewährsmann versichert, daß seiner bestimmten Erinnerung nach diese Summe nicht mehr wie 300 Gulden betrug. Das Verdienst aus seinem Geschäfte und die Zinsen von seinem Hause waren so gering, daß Johann sich kaum Rat wußte, wie er seinen nächsten Verpflichtungen nachkommen solle. Er verkaufte die eisernen Gitter vor seinen Fenstern; doch reichte der Erlös nicht hin, um ihm durchzuhelfen. In eigentümlicher Weise half ihm ein glücklicher Zufall aus der Verlegenheit. Die Krüge und Töpfe auf seinen Gestellen waren von reinem und massivem englischen Zinn, einem Metall, welches durch die von Napoleon gegen England geschleuderten Dekrete über Aufhebung des Handelsverkehrs gerade damals bedeutend im Preise gestiegen war. Der kluge Apotheker verkaufte sein Zinn, versah seinen Laden mit irdenen Waren und leistete seine Zahlungen aus dem Erlöse dieses Geschäftes. »Das ist ein schlimmer Wind, der keinem irgend etwas Gutes zuweht«, ist ein Seemanns-Sprichwort, welches sehr kurze Zeit nachher sich an Johann bewährte. Der Rückzug der österreichischen Heere im April 1809[57] öffnete den französischen Armeen den Weg nach Linz und brachte dem Apotheker Beethoven Gelegenheit, umfangreiche Kontrakte über Lieferung von Arzneien an das feindliche Kommissariat abzuschließen, welche ihm nicht allein über seine augenblicklichen Verlegenheiten hinweghalfen, sondern auch den Grund zu seinem späteren Wohlstande legten.

Die im Vorstehenden gegebene gedrängte Mitteilung von Tatsachen, welche aus aktenmäßigen Dokumenten und aus den Angaben durchaus ehrenwerter und glaubwürdiger Einwohner von Linz, die im Jahre 1861 noch lebten, geschöpft sind, wird hoffentlich verbreitete Irrtümer wirksam berichtigen, daß nämlich

um 1802–1803 Beethoven seinen Bruder in Linz als Apotheker etablierte, indem er ihm das nötige Kapital vorstreckte;

daß er durch seinen persönlichen Einfluß für Johann vorteilhafte Kontrakte mit dem österreichisch en Kommissariate für Arzneiwesen erwirkte, welche die Grundlage seines späteren Wohlstandes gebildet hätten;

daß folglich Beethoven, wenn er von seinem Bruder Geld erhielt, dabei lediglich seinen Anteil an dem Gewinn von dem Kapital erhielt, welches er selbst hergeliehen hatte;

daß hiernach Johanns dringende Aufforderung zur Zahlung im Jahre 1807 eine Handlung niedriger Selbstsucht und tiefer Undankbarkeit war.

Von alle diesem ist das gerade Gegenteil die Wahrheit. Es ist wahrhaft erstaunlich, mit welcher Sorglosigkeit und welchem Mangel an Überlegung dergleichen Behauptungen angenommen und ernstlich wieder erzählt worden sind. Man überlege nur einen Augenblick. Woher sollte wohl der so wenig kaufmännisch veranlagte Ludwig van Beethoven die Geldmittel haben, um seinen Bruder als Eigentümer einer Apotheke in Linz zu etablieren? Doch zugegeben auch für einen Augenblick, er habe sie gehabt oder sei imstande gewesen, sie zu beschaffen; was für eine Art von Kontrakt müßte das gewesen sein, welcher den Kontrahenten, der mit nichts anfing, in einer entfernten Provinzialstadt von etwas über 17000 Einwohnern und in weniger wie fünf Jahren in den Stand setzte, seine Schulden zu bezahlen, wohlhabend zu werden und aus dem Überschusse des Gewinnes seinem Bruder Darlehen zu geben? –

Über weitere Aufführungen Beethovenscher Werke in den Liebhaberkonzerten außer den oben (S. 53) aufgezählten, haben wir keine Nachricht; vielleicht fanden keine weiteren statt, und zwar möglicherweise deshalb, weil die wie wir sahen in Briefen von Breuning an Wegeler [58] und von Beethoven an Oppersdorff und Collin erwähnte Fingererkrankung Beethoven dessen aktive Beteiligung unmöglich machte (vgl. S. 12)3.

Das letzte in der Reihe dieser Konzerte war das berühmte vom 27. März, in welchem zu Ehren Haydns, dessen 76. Geburtstag auf den 31. fiel, seine Schöpfung mit Carpanis italienischem Texte aufgeführt wurde. Es ist erfreulich zu erfahren, daß Beethoven einer von jenen war, welche »mit hohen Personen des Adels« an der Tür des Universitätssaales standen, um den ehrwürdigen Gast bei seiner Ankunft in dem Wagen des Fürsten Esterhazy in Empfang zu nehmen, und welche ihn begleiteten, als er »auf einem Armstuhle sitzend hoch empor gehoben, getragen und bei dem Eintritt in den Saal unter dem Schalle der Trompeten und Pauken, von der zahlreichen Versammlung empfangen und mit dem freudigen Rufe: ›Es lebe Haydn!‹ begrüßt wurde«; sowie endlich, daß er sich unter den wenigen namentlich aufgeführten Personen befand, welche die drei Reihen von Stühlen, die für hervorragende Musiker, Dichter und andere Personen reserviert waren, in Besitz nahmen, in deren Mittelpunkt Haydn zwischen der Fürstin Esterhazy und seiner Lieblingsschülerin Fräulein Kurzbeck saß. Salieri, der Hofkapellmeister, zu jener Zeit der berühmteste der lebenden Opernkomponisten, dirigierte; Joseph Weigl, Joseph Eybler und Adalbert Gyrowetz, ebenfalls Hofkapellmeister, und I. N. Hummel, Esterhazyscher Kapellmeister, sämtlich Männer von großen und anerkannten Talenten, in ihren besten Jahren, und schon von europäischem Rufe, waren ohne Zweifel ebenfalls anwesend4. Alle diese Männer mochten sich wohl ohne dünkelhafte Eitelkeit dem angenehmen Traume hingeben, daß man sie dereinst in ihrem hohen Alter ebenfalls einer solchen Ehrenbezeugung würdig finden werde. Aber unter allen dort anwesenden musikalischen Künstlern, alten und jungen, bekannten und unbekannten, gab es nur einen, den das klare Bewußtsein seiner Fähigkeiten zu dem heitern und sichern Vertrauen berechtigte, er werde, wenn er Haydns Alter erreichen sollte, auch Haydns Ehren als sein Recht beanspruchen dürfen. Und doch hatte er, obgleich jetzt in seinem 38. Jahre stehend, bisher weder einen Titel noch eine öffentliche Stellung, überhaupt nichts von den Dingen erreicht, welche des Ehrgeizes eines Musikers würdig sind, außer dem eitlen Klange [59] eines berühmten Namens. Er starb zu früh, um einen Triumph gleich dem seines alten Lehrers zu erleben. Aber im Sommer jenes Jahres, welches sein 75. Lebensjahr gewesen wäre, wenn er noch gelebt hätte, kamen Könige und Königinnen in Bonn zusammen, um die Einweihung eines Denkmals zur Erinnerung an den titellosen Mitbürger und Komponisten Ludwig van Beethoven mitzufeiern.

Stolls Bericht über dieses Konzert in seinem »Prometheus« enthält einige Einzelheiten, die man anderswo nicht findet. Er schreibt:

»Die musikalische Dilletanten-Gesellschaft im Universitätsgebäude wollte ihre Konzerte auf eine würdige Art mit einer Aufführung von Haydn's Schöpfung beschließen, zum erstenmale mit italiänischem Texte, der einst auf besondere Veranlassung von Carpani gedichtet, aber niemals öffentlich gehört worden. Von dem Dichter der Camilla durften die Freunde melodischen Gesanges erwarten, daß er den Text jenes Werkes auch der äußern Form nach in eine höhere Region der Poesie erheben werde, welche man in seiner ursprünglichen Gestalt, besonders der Arien und Duette ungern vermißt hatte, obgleich in den Rezitationen die einfache Würde der heiligen Urkunde, welche dem deutschen Originale zu Grunde liegt, besser an das Herz spricht.

Schon dieses Neue mußte das Interesse für diese Darstellung erhöhen, ehe man noch ahnden konnte, welch ein herrlicher Genuß bevorstand. Denn schon seit einigen Jahren hatte Vater Haydn, nur wenigen Auserwählten zugänglich, in ländlicher Abgeschiedenheit den Abend seiner Tage hingelebt. Und nur, als seine Freundin, das Fräulein von Kurzbeck – der musikalischen Welt rühmlich bekannt durch eine seltene Virtuosität auf dem Fortepiano – ihn von der bevorstehenden Aufführung benachrichtigt, und seiner Klage: wie ihm die Schwäche des Alters nicht verstatte, dabey gegenwärtig zu seyn, was er doch so herzlich wünsche, den kräftigen Zuspruch und kindliche Sorgfalt entgegengesetzt hatte, entschloß er sich, wohl zum letztenmal seine ewigen Harmonien zu hören, und freudig in den Kreis seiner Kinder zu treten.

Hiervon benachrichtigt trafen die Direktoren des musikalischen Instituts mit Beyfall ihres Protektors, des k. k. Oberhofmeisters Fürsten von Trautmannsdorf schnelle Anstalt zum würdigen Empfang des Greises. Salieri übernahm die Leitung des Ganzen, Kreutzer dirigirte am Klavier, Clement das aus 60 Personen verstärkte Orchester nebst 32 Choristen, und die Hauptstimmen waren durch Mlle. Fischer, die Hrn. Weinmüller und Radichi vom k. k. Hoftheater besetzt. Ein Lehnstuhl in der Mitte, rings umgeben von den Reihen seiner Schüler, seiner Freunde, und einiger der vornehmsten Glieder der Gesellschaft, empfing den Greis, als er, nach kurzer Erquickung im Vorplatz – festlich geschmückt mit der Ehrenmedaille des Liebhaberkonzerts zu Paris – hier das Zeichen seiner Achtung für das hiesige Institut, unter der Leitung der beiden Fräulein von Kurzbeck und v. Spielmann, und des edlen Mitglieds der Direktion, Grafen Moriz Dietrichstein, dem erwartenden Jubel entgegengetragen ward. Aber nun zu schildern, wie der enthusiastische Kunstfreund Fürst Lobkowitz, wie Salleri, wie Beethoven ihrem Meister weinend die Hand küßten – wie der Schöpfer des Axur in Demuth [60] stand, und zögerte, den Platz zu betreten, wo er so oft gestanden – nun nicht mehr stehen wird – wie die edle Fürstin Esterhazy und jene beyden Freundinnen den zitternden Greis in die Mitte nahmen, ihn erquickten, seine Füße mit ihren Mänteln und Shawls umhüllten – wie er nun da saß, jeden Ausdruck der Musik mit sichtbarer Bewegung und strömenden Thränen begleitend, bis er bei dem erschütternden Lichtgruß die Hände zum Himmel erhob, und ausbrach: Nicht von mir, von dort kommt alles! – wie er endlich am Schlusse der ersten Abtheilung (er hatte sich vorgenommen nicht länger zu bleiben) still und weinend Abschied nahm von den Umgebenden, und mit seinem Sitze gegen die Thüre getragen, dort halten ließ, die Versammlung grüßte, gegen das Orchester gewandt die Hände faltete, und nun mit erhobener Rechte seinen Kindern Segen und das letzte Lebewohl zuwinkte – dem allen, und was die tieferschütterte Versammlung empfand, Worte zu geben, vermochte nur die Poesie, und dies hat sie gethan in dem mitgetheilten Gedicht von Collin, von dem auch einige Stanzen, so wie auch ein italiänisches Sonnett von Carpani am Tage der Aufführung ausgetheilt wurden. Hier sey nichts weiter hinzugefügt, als daß die herzergreifende Szene nicht nachtheilig auf die Gesundheit des guten, kindlichen Greises gewirkt hat. Dieselben Begleiter seines Eintritts waren auf dem Rückwege (wo er noch einmal beklemmt fragte: ob man nun wieder forspiele?) Zeugen seines Dankes, seiner herzlichen Zufriedenheit. Ihm diese zu gewähren, hatten alle Künstler sichtbar gewetteifert.«

Die »Stanzen« Collins sind in der Allg. Mus. Zeitung vom 20. April 1808 zu lesen; das »Sonnett« Carpanis steht im Prometheus. Von »Collins Gedicht« geben wir hier einige Zeilen.

»O hätt' ich tausend Augen nur zu schauen! –

Seht, winkend will der Vater Küsse spenden

Den Künstlern, die er läßt in finstern Auen,

Indeß er bald sich wird zum Lichte wenden.

Doch diese, von des Tongerüstes Höhen,

Sieht weinend man ihm Gegenküsse senden.

Beethoven's Kraft denkt liebend zu vergehen

So Haupt als Hand küßt glühend er dem Greise: –

Da wogte hoch mein Herz vor Lust und Wehen.

So fühlten Tausend auf die gleiche Weise,

Als sie den Meister mit dem Sitze hoben

Und weg ihn trugen aus der Freunde Kreise.«

usw.

Die oft wiederholte Behauptung, es habe in Wien an Geschmack und Verständnis für Beethovens Werke gefehlt, ist ein Irrtum. Im Gegenteil: in den Konzerten jener Jahre befanden sich, sooft ein seiner Aufgabe gewachsenes Orchester engagiert war, seine Orchesterkompositionen, so wenige auch damals erst veröffentlicht waren, regelmäßig und ebensooft [61] auf den Programmen wie die Mozartschen oder selbst die Haydnschen und keine anderen waren in gleicher Weise imstande, das Haus zu füllen. Unmittelbar nach dem Schlusse der Liebhaberkonzerte wurde Sebastian Meiers jährliches Benefizkonzert im Theater an der Wien mit der Sinfonia eroica eröffnet. Dies war Montag abends, den 11. April. Zwei Tage später, am 13., fand das Konzert für die Wohltätigkeits-Anstalten im Burgtheater statt; sein Programm enthielt 6 Nummern, von denen die erste Beethovens vierte Symphonie in B, die fünfte das Klavierkonzert C-Moll, gespielt von Friedrich St ein, und die sechste die Coriolan-Ouvertüre war, sämtlich dirigiert vom Komponisten. Endlich in einem Benefizkonzert im Augartensaale im Mai begegnet uns die erste bekannte öffentliche Aufführung des Tripelkonzerts Op. 56.

Wilhelm Ruft aus Dessau, einst ein berühmtes musikalisches Wunderkind, zu jener Zeit ein junger Mann von etwa 22 Jahren, war 1807 nach Wien gekommen und suchte damals seinen Unterhalt dadurch, daß er Kindern Unterricht im Lesen und den ersten Naturkenntnissen erteilte. In einem Briefe an seine »beste Schwester Jette«, datiert aus Haking (einem Dorfe bei Wien) den 9. Juli 1808, schreibt er über Beethoven folgendes:

»Du wünschest gern von Beethoven etwas zu hören; allein ich muß Dir leider zuerst schreiben, daß mir gar nicht gelungen ist, mit ihm genauer bekannt zu werden. Was ich sonst von ihm weiß, werde ich Dir jetzt erzählen.

Er ist ein eben so origineller und eigner Mensch als seine Compositionen; gewöhnlich ernst, zuweilen auch lustig, aber immer satyrisch und bitter. Auf der anderen Seite ist er auch wieder sehr kindlich und auch gewiß recht innig.

Er ist sehr wahrheitsliebend und geht darin wohl oft zu weit; denn er schmeichelt nie, und macht sich eben deswegen viel Feinde. Ein junger Mensch spielt bei ihm, und als er aufhörte, sagt Beethoven zu ihm: Sie müssen noch lange spielen, ehe Sie einsehen lernen, daß Sie nichts können.

Ich weiß nicht ob Du hörtest, daß ich auch bei ihm gespielt habe. Er lobte mein Spiel, besonders das der bachischen Fuge, und sagte: Das spielen Sie gut; was bei ihm viel sagen will. Er konnte aber doch nicht unterlassen mich auf zwei Fehler aufmerksam zu machen.

Ich hatte nämlich in einem Scherzo die Töne nicht genug abgestoßen, und ein andermal einen Ton zweimal angegeben anstatt ihn zu [62] binden. Auch spielte ich ihm ein Andante mit Variationen, das er ebenfalls lobte.

Die Franzosen muß er auch nicht leiden können: denn als einmal der Fürst Lichnowsky Franzosen bei sich hatte, bat er den Beethoven, der auch bei ihm war, auf ihr Verlangen vor ihnen zu spielen; aber er verweigerte es und sagte: vor Franzosen spiele er nicht. Deshalb entzweite er sich mit dem Lichnowsky5.

Einmal traf ich ihn in einem Speisehause, wo er mit einigen Bekannten zusammen saß. Da schimpfte er gewaltig auf Wien und auf die dasige Musik und den Verfall derselben. Hierin hat er gewiß recht, und ich war froh, dies Urtheil von ihm zu hören, da ich es schon vorher bei mir empfand. Vorigen Winter war ich häufig im Liebhaberkonzert, wovon die ersten unter Beethovens Direction sehr schön waren. Nachher aber, als er abging6, wurden sie so schlecht, daß nicht eins verging, wo nicht irgend etwas wäre verhunzt worden. – – –

Daß der Beethoven vielleicht Wien verläßt, ist leicht möglich; er hat wenigstens schon sehr oft davon gesprochen und gesagt: Sie zwingen mich mit Gewalt dazu. Er hat mich auch einmal gefragt, wie die Orchester im Norden wären.

Du wolltest gern wissen, ob neue Sonaten von ihm herausgekommen sind? So viel ich weiß, sind keine herausgekommen. Er schrieb zuletzt Symphonieen und schreibt jetzt eine Oper, welches eben die Ursache ist, warum ich nicht mehr zu ihm gehen kann. Im vorigen Jahre hat er eine Musik gemacht, die ich aber nicht gehört habe, und eine Ouvertüre von Coriolan, die außerordentlich schön ist. Vielleicht hast Du in Berlin Gelegenheit gehabt, sie zu hören.

Das Thema aus C moll mit Variationen, das Du erwähnst, habe ich auch; es ist sehr schön. Wenn Du aber Lust hast Dir neue Sachen anzuschaffen, so suche ja 8 Suiten von Händel zu bekommen. Sie sind im Züricher Stich herausgekommen und sind wahre Meisterstücke« u.s.w.

Im Dezember mußte Rust in einem Briefe an seinen Bruder Karl, was er über Beethovens neue Oper geschrieben hatte, berichtigen. »Alle neuen Producte, die hier erscheinen, sind mehr oder weniger mittelmäßig, außer den Beethovenschen. Daß er seine neue Oper noch nicht angefangen [63] hat, habe ich Dir wohl schon geschrieben. Seine erste Oper habe ich noch nicht gehört; sie ist seitdem ich hier bin noch nicht gegeben worden7.«

Diese letzten Äußerungen Rusts erinnern uns an die ehemals geläufige Vorstellung, als wäre es Verdruß und Entmutigung wegen des (angeblichen) Mißerfolges seines Fidelio gewesen, was Beethoven abgehalten habe, jemals wieder die Komposition einer neuen Oper zu unternehmen. Dieser Irrtum ist nunmehr längst beseitigt und wird in der Tat durch jenes Gesuch an das »Fürstliche Theatergesindel« um ein dauerndes Engagement vollständig widerlegt. Die nähere Betrachtung dieses Gegenstandes bietet jedoch Züge von hohem Interesse, und wir dürfen sie daher nicht so rasch fallen lassen. Wie ernstlich Beethoven sein ganzes Leben lang nach einem befriedigenden Texte für eine Oper oder ein Oratorium suchte, ist gegenwärtig allgemein bekannt. Seine Freunde hatten es immer gewußt; und seine Versuche in der Gesangeskomposition hatten, trotz der Kritiken, auf jene und auf die dramatischen Schriftsteller jener Zeit einen so günstigen Eindruck gemacht, daß sie alle eifrig darauf bedacht waren, ihm behilflich zu sein.

So schreibt Schneller an Gleichenstein aus Gratz am 19. März 1807: – »Reden Sie gleich mit unserm Freund Beethoven und insbesondere mit dem würdigen Breuning, ob Beethoven eine komische Oper in Musik zu setzen gedächte. Ich habe sie gelesen, mannigfaltig in der Anlage, schön in der Diction gefunden. Sprechen Sie mit ihm bei einer guten Mahlzeit und einem guten Gläschen Wein.« Aus diesem Plane wurde nichts. Auch wissen wir nicht, um was für eine Dichtung es sich hier handelte.

Ein etwas mehr versprechendes Anerbieten kam von einer andern Seite, blieb jedoch ebenfalls ohne Resultat. Der berühmte Orientalist Hammer-Purgstall war gerade aus dem Osten nach Wien zurückgekehrt8. Obgleich erst 33 Jahre alt, hatte er sich schon einen berühmten Namen erworben – er verdankte dies vielleicht noch mehr dem Umstande, daß seine Übersetzung von Ibn Wahrshies' arabischem Werke über die Hieroglyphen in London einen Verleger gefunden hatte – und seine Übersetzungen und sonstigen Schriften bildeten das Tagesgespräch. Er [64] fand bald einen Freund in Wenzeslaus Graf Rzewusky, durch dessen Hilfe er instand gesetzt wurde, seinen Plan, die orientalische Literatur in Europa besser bekannt zu machen, auszuführen durch Herausgabe der »Fundgruben des Orients«, deren erste Nummer am 6. Januar 1809 erschien. Ein Brief Beethovens ohne Adresse und Datum, welcher im Autograph in der Petterschen Sammlung aufbewahrt wird, war offenbar an Hammer-Purgstall geschrieben:

»Beinahe beschämt durch Ihr Zuvorkommen und Ihre Güte, mir Ihre noch unbekannte schriftstellerischen Schätze im Manuscript mitzutheilen, danke ich Euer Wohlgeboren innigst dafür, indem ich beide Singspiele zurückstelle; – überhäuft in meinem künstlerischen Berufe gerade jetzt ist es mir unmöglich mich besonders über das indische Singspiel weiter zu verbreiten, sobald es mir meine Zeit zuläßt, werde ich Sie einmal besuchen, um mich über diesen Gegenstand sowohl als über das Oratorium ›die Sündfluth‹ mit Ihnen zu besprechen.

Rechnen Sie mich allzeit unter die wahren Verehrer Ihrer großen Verdienste.

Euer Wohlgeboren mit Hochachtung

ergebenster Diener

Beethoven.«

Möglicherweise ebenfalls an Hammer-Purgstall gerichtet ist ein anderer Brief ohne Adresse und Datierung, der wohl vor dem eben mitgeteilten seine Stelle finden müßte. Derselbe ist zuerst veröffentlicht durch A. Kalischer 1902 in »Neue Beethoven-Briefe«, S. 63. Das Original war im Besitz von Karl Meinert in Frankfurt a. M.:

»Euer Wohlgebohren:

Ich bin die unschuldige Ursache, daß man sie belästigt bestürmt hat, indem ich keinen andern Auftrag gegeben als nur die Gewißheit des Gerüchtes, daß sie ein Operngedicht für mich geschrieben, zu ergründen; wie sehr muß ich ihnen danken, daß sie sogar so gütig gewesen, mir dies schöne Gedicht übermachen zu lassen, um mich zu überzeugen, daß sie es wirklich der Mühe werth gefunden haben, ihrer hohen Muse für mich zu opfern – ich hoffe ihre Gesundheit wird sich bald bessern, auch die meinige ist leidend, bringt mir nur Linderung das Landleben allein, welches dieser Tage geschehen dürfte, – da eben hoffe ich sie bey mir zu sehen, wo wir unß über alles nöthige besprechen können. – Zum Theil übermäßig gedrängt beschäftigt, zum Theil wie schon berührt kränklich, bin ich verhindert diesen Augenblick selbst zu ihnen zu kommen und ihnen lebhafter als es mit Worten geschehen kann, das große Vergnügen auszudrücken, welches sie mir durch ihr herrliches Gedicht bereitet haben, fast möchte ich sagen, daß ich stolzer auf dieß Ereigniß als auf irgend eine der größten Auszeichnungen, die mir wiederfahren

mit vorzüglicher Verehrung

ihr Ergebenster

Beethoven.«

[65] In Wurzbachs Verzeichnis von v. Hammers Übersetzungen findet sich: »Memnons Dreiklang, nachgeklungen in Dewajani, einem indischen Schäferspiele, und Anahib, einem persischen Singspiele.« Dies können sehr wohl die Stücke gewesen sein, welche Beethoven zur Durchsicht übersandt wurden. Ein Oratorium »Die Sündfluth« findet sich nicht in dem Verzeichnisse von Hammers Werken; vielleicht bezieht sich die Bemerkung auf das Werk von F. H. von Dobenz, welches, in Musik gesetzt von Ferdinand Kauer, im Leopoldstadttheater am 24. Dezember 1809 aufgeführt wurde.

Die neuen Theaterdirektoren begannen ihre Opernaufführungen im Kärntnertor am 1. und 2. Januar und auf der Burg am 4. Januar (1807) mit Glucks Iphigenie in Tauris. Diese Oper war Collin neu; sie erweckte in ihm neue Anschauungen über die alte Tragödie, von welchen er in einem Texte für ein musikalisches Drama in Oratorienform Gebrauch zu machen beschloß. »Anfangs«, sagt sein Biograph9, »dachte er an eine Armida; er verfertigte einige lyrische Stellen, die er später seiner Bradamante einverleibte; sein mit Herrn van Beethoven damals gepflogener Umgang aber bestimmte ihn indeß bald auf einen in aller Hinsicht würdigen Stoff zu denken, um ihn diesem großen Künstler zur Bearbeitung zu übergeben. Endlich schien ihm die Befreiung Jerusalems ein durch Religiösität und Großheit des Inhalts angemessener Gegenstand, und er arbeitete, mit vieler Liebe immer wieder nach mancherlei Unterbrechungen dahin zurückkehrend, den ersten Theil des Oratoriums aus, welches in drei Abtheilungen vollendet sein sollte – – An der Vollendung dieses Oratoriums war Collin vorerst durch die Ausführung seines Trauerspiels Mäon, später durch einen andern Versuch in der musicalischen Dichtkunst, Macbeth, endlich durch die große Oper Bradamante, die er vollständig ausarbeitete, verhindert worden10. Macbeth, den er gleichfalls für Beethoven nach Shakespeare zu dichten unternahm, ward in der Mitte des zweiten Actes unvollendet liegen gelassen, weil er zu [66] düster zu werden drohte. Bradamante11, welche Collin mit ungemeiner Vorliebe ausarbeitete, schien, da das Werk vollendet war, Herrn van Beethoven in Hinsicht des darin angewandten Wunderbaren zu gewagt; es sagte ihm viel leicht auch in anderer Hinsicht nicht zu, und so geschah es, daß Collin, obwohl Beethoven später die Composition dennoch übernehmen wollte, die Oper Herrn Reichardt übergab, der sie während seiner Anwesenheit in Wien im Winter 1808–9 in Musik setzte.«

Röckel erzählt in dem früher angeführten Briefe an den Verfasser folgendes: »Daß Beethoven die Unterbrechung der Vorstellungen von Fidelio ganz allein selbst veranlaßte, hab' ich bereits gesagt, aber daß er die Idee noch eine Oper zu componiren nicht aufgab, zeigte die Ungeduld, mit der er es kaum erwarten konnte, daß sein Freund v. Collin, der für ihn Shakespeares Macbeth als Oper bearbeitete, damit zu Stande käme: – den fertigen ersten Act las ich bei Collin auf Beethoven's Verlangen, und fand, daß er dem großen Original genau folgte – leider vereitelte Collins Tod12 die Vollendung des Werkes.«

[67] Reichardt fügt seinem Berichte über Bradamante unter dem Datum des 30. November 1808 folgendes bei: »Die Direction hat die Oper bereits angenommen und erklärt, daß sie etwas an die Vorstellung derselben wenden wolle. Der Dichter hatte sie früher auch schon dem braven Beethoven zugedacht; dieser konnte sich aber darüber mit der Direction nicht verständigen.«

Die Angaben Labans werden zweckmäßig durch einige Briefe Beethovens an Collin illustriert, die offenbar zeitlich eng zusammengehören, nämlich in das Jahr 1808 vom Frühjahr bis zum Herbst. Der erste Brief ist zuerst veröffentlicht 1865 durch Nohl (Br. Beethovens, S. 51) nach dem im Besitz des Ritter von Frank in Graz befindlichen Original:

[68] I.

»Ich höre daß Sie, mein verehrtester Collin! meinem höchsten Wunsch und Ihrem Vorsatz entsprechen wollen, so gerne ich Ihnen meine Freude hierüber mündlich bezeigte, so habe ich jetzt noch etwas viel zu thun, blos dem schreiben Sie dieses zu – und keinem Mangel an Aufmerksamkeit für Sie.

Hier die Armide, sobald Sie dieselbe genug gebraucht haben, bitte ich sie mir zurückzuschicken, indem sie mir nicht gehört.

Ihr wahrer Verehrer

Beethoven.«

Der zweite, zuerst herausgegeben von Alfred Kalischer in der Deutschen Revue 1898 und 1902 in Neue Br. Beethovens, S. 37:

II.

»Euer Liebden Herr Bruder auch diese Weise bin ich zufrieden sobald mir auf eine Art welche immer für die 2000 fl. wegen der oper einige schriftliche Sicherheit gegeben wird, – auf den Tag im Theater thue ich gern Verzicht, obschon ich im Voraus überzeugt bin, daß diese Tage auch dieses Jahr nur unwürdige erhalten, was jedoch den redouten Saal betrifft, das will ich mir in nähere Überlegung ziehen –

Euer Liebden Herr Bruder, leben sie wohl, begeben sie sich derweil in ihr durchlauchtiges königliches, poetisches Land, für mein musikalisches werde ich nicht minder sorgen. Mit meiner Kolik gehts besser – aber mein armer Finger hat gestern eine starke Nageloperation durchmachen müssen, gestern als ich ihnen schrieb, sah derselbe sehr drohend aus, heute ist er vor Schmerz ganz schlaff.

NB. heute kann ich noch nicht ausgehen doch hoffe ich morgen zu H.«

Daß dieser Brief in den März 1808 gehört, beweist bestimmt der kranke Finger (vgl. S. 12). H. ist jedenfalls der Theaterdirektor unter dem fürstlichen Comité v. Hartl (ebenso in dem folgenden Briefe)13.

III.

Der folgende wichtige Brief wurde von Collins Biographen (Dr. Ferdinand Lavan in Pest) Thayer am 9. März 1879 mitgeteilt und kam zu spät für die erste Auflage. Derselbe ist anscheinend bisher nicht gedruckt:

»lieber Freund ich habe ihren plan mit vieler aufmerksamkeit gelesen, auch habe ich ihn Breuning mitgetheilt – was sie auch machen, so wird es immer vortrefflich seyn, aber ich habe ihnen gleich anfangs gesagt, daß mir das Sujet alcine nicht fremd genug sey – ich erinnere mich vieler Scenen aus dem Ballet Alcine14, und das ist mir doch unangenehm, und welche Gelegenheit zu Vergleichungen besonders der Gegenparthey für [69] sie und mich – so die Erzählung der Entführung auf dem geflügelten Roß des Roger, welche im Ballet wirklich augenscheinlich ausgeführt werden – die Herausforderung von Bradamante gegen Atlas zum Zweikampfe, seine Fesselung – ging auch in dem Ballet vor – überhaupt große ähnlichkeit des Sujet mit dem Ballet – und nun durchaus Zauberey – ich kann es nicht läugnen, daß ich wieder diese Art überhaupt eingenommen bin, wodurch Gefühl und Verstand so oft schlummern müßen – halten sie es jedoch hierin, wie sie wollen, ich gebe ihnen mein Wort, daß, wenn sie auch das Sujet behalten und so wie Es jetzt ist, ich es auch mache; – Ich habe ihnen nun meine Einwendungen gemacht – in Rücksicht der Dekorationen habe ich schon H: gesagt, der auch meiner Meynung, daß man nicht schon gebrauchte nehme – warum eben bey unß, wo das Publikum wohl etwas erwarten kann, wenigere als bey Stümpereien anwenden, ich wollte lieber, wenn es nicht Anders ist, weniger nehmen; – überhaupt glaube ich, daß sich die ganze Sache noch anders machen ließe – Morgen bin ich nicht hier, die andere Woche gegen Dinstag oder Mittwoche komme ich zu ihnen – ich habe jetzt noch zu viel mit Brodarbeiten mich abzugeben – die ursache ist, weil ich durch die Versprechungen und Bewerbungen meiner Freunde die ziemlich langsam und schläfrig von Statten gegangen, lauter Nieten gezogen habe – leben sie wohl – Der Freund des Dichters Collin

Ludwig van Beethoven.«

IV.

Bestimmt in den November 1808 gehört der letzte Brief, da Reichardt am 1. November in Wien ankam und am 30. November bereits mit der Theaterdirektion wegen der Oper abgeschlossen hatte. Auch die Wohnung bei der Gräfin Erdödy verweist ihn in diese Zeit. Derselbe wurde nach einer von Edw. Speyer nach dem 1902 in Baden versteigerten Original genommenen Abschrift zuerst veröffentlicht in Kalischers Sämtl. Br. Beethovens I, S. 200:

»Für Herrn von Collin.

Dieser Brief ist seit 8 Tägen geschrieben, aber liegen geblieben.

Großer erzürnter Poet lassen sie den Reichardt fahren – nehmen Sie zu ihrer Poesie meine Noten, ich verspreche Ihnen, daß sie nicht in Nöthen dadurch kommen sollen – sobald meine Akademie die mir wirklich, wenn sie dem Zweck mir etwas einzutragen, entsprechen soll, mir viel Zeit raubt, vorbey ist, komme ich zu ihnen, und dann wollen wir die Oper gleich vor nehmen – und sie soll bald klingen – übrigens über das, worüber sie recht haben ihre Klage über mich erschallen zu lassen, mündlich – sollten sie aber wirklich im Ernst gesonnen sein, ihre Oper von R. schreiben zu lassen, so bitte ich sie mir gleich solches zu wissen machen.

Mit hochachtung

Ihr ergebenster

Beethoven.

Meine Wohnung ist 1074 in der Krugerstraße im ersten Stock bei der Gräfin Erdödy.«

[70] Damit hatte Beethovens Korrespondenz mit Collin vorläufig ein Ende. Da er wirklich besten Willens schien, die Oper trotz seiner Bedenken zu schreiben, so wird er Collin ernstlich gezürnt haben, daß derselbe Reichardt den Vorzug gab. Zur Aufführung von Reichardts Oper im Theater kam es wohl nicht zufolge der Kriegsläufte; doch fand am 3. März 1809 bei Lobkowitz eine vollständige Konzertaufführung statt, der auch Beethoven beiwohnte.

Die Anspielung auf Lichnowskys Wohnung in dem Briefe Beethovens an Graf Oppersdorff am 1. November 1808 (S. 13) macht es gewiß, daß der Fürst neuerdings keinen Wohnungswechsel vorgenommen hatte. Nun schrieb Carl Czerny an Ferdinand Luib am 28. Mai 1852: »Um 1804 wohnte er schon an der Mölkerbastei in der Nähe des Fürsten Lichnowsky,... in dem jetzt abgetragenen Hause über dem Schottenthor.... In den Jahren 1806 –7– 8–9 wohnte er [Beethoven] gewiß auf der Mölkerbastei bei Pasqualati, und, wie ich glaube, einige Zeit daneben.« Hierdurch wird sichergestellt, daß Beethoven bei seiner Rückkehr aus Heiligenstadt zu Ende des Sommers 1808 die Räume, welche er damals vier Jahre lang bewohnt hatte, verließ und andere »in dem jetzt abgetragenen Hause über dem Schottenthor« bezog. Mit den Worten: »Leute welche ihre Freunde mit Flegeln tractiren« zielt Beethoven ohne Zweifel auf Lichnowsky. Nun ist es kaum begreiflich, daß er seine Wohnung in demselben Hause sollte genommen haben, von welchem der Fürst einen Teil bewohnte, wenn sie nicht zu dieser Zeit wenigstens äußerlich auf freundschaftlichem Fuße standen. Wir haben gesehen, daß der alte Streit von 1806 schon Anfang 1807 wenigstens so weit wieder geschlichtet war, um es dem Komponisten zu gestatten, das Manuskript der Coriolan, Ouvertüre Lichnowsky zu leihen. Es scheint also später irgendein neuer Streit zwischen ihnen stattgefunden haben. Aber auch diesmal wurden, ohne Zweifel durch die guten Dienste der mütterlich sorgenden Fürstin Christine, alle Mißhelligkeiten zwischen ihnen bald wieder ins Gleiche gebracht.

Der Umstand, daß des Komponisten neue Zimmer zu der Wohnung des Grafen Peter Erdödy gehörten, macht es im hohen Grade wahrscheinlich, daß seine große Vertrautheit mit der Gräfin in die Zeit zurückreicht, wo er in das Pasqualatische Haus zog und dadurch ihr unmittelbarer Nachbar wurde. Dies geschah, wie wir gesehen, schon vier Jahre vorher.

Im September 1808 suchte der Chef des Hauses Breitkopf & Härtel, Gottfried Christoph Härtel, Beethoven persönlich in Wien auf, machte ihm ein Geschenk mit Musikalien, deren Besitz Beethoven als erwünscht [71] bezeichnet hatte, und brachte die Verlagssache der beiden Symphonien, der Cellosonate und der beiden Trios zum Abschluß. Die darüber vorliegenden Belege sind ein nicht datiertes Billett Beethovens, das nur in Abschrift erhalten ist, eine Quittung vom 14. September 1808 und der Verlagsschein (sämtlich im Besitz der Firma):

1.

»Ich bin wirklich recht ärgerlich über mich selbst, sie gestern versäumt zu haben – vieleicht wenn es zu machen ist, könnten wir uns heute in der Stadt sehen – schreiben Sie mir nur, bis wann sie eigentlich heute schon fort wollen – hier die eine Sinfonie, die andere bringt ihnen gegen Eilf halb Zwölf uhr mein Bedienter auch, der Copist ist daran die Fehler die ich angezeigt in derselben zu corrigiren – recht vielen Dank für ihr geschenk –

ganz i

L Beethoven.«

2.

»Ein hundert Stück Dukaten in Gold als verglichenes Honorar für Fünf neue Werke meiner Komposition von Herren Breitkopf & Härtel in Leipzig heute baar empfangen zu haben bescheinige ich hiermit

Wien den 14. Sept. 1808

St. ⌗ 100 – Ducat

Ludwig van Beethoven«

(nur Unterschrift v. B.)

3.

»Ich Endesunterzeichneter bescheinige hiermit folgende fünf neue Werke meiner Komposition als

1 Sinfonie in C moll opus(Die unterstrichenen Worte

1 desgleichen in F dur opusvon Beethoven eigenhändig.)

2 Trios f. Pianoforte etc.

op. ersteres in D anderes in(leer!)

1 Sonate f. Pianoforte mit

Violoncell op. in A

an die Herren Breitkopf & Härtel in Leipzig zu ausschließendem Eigentum (ausgenommen für England) käuflich überlassen und das diesfalls verglichene Ho norar heute baar und richtig empfangen zu haben.

Wien 14ten Sept. 1808.

Ludwig van Beethoven.«

Der Schluß des Briefes an Oppersdorff vom 1. November 1808 (S. 13) enthält die früheste bekannte Erwähnung von Beethovens Berufung nach Kassel.

Große Eroberer – die Geißeln Gottes –15, welchen Leben und Glück ihrer Mitmenschen, gegen ihren Ehrgeiz, ihre Grillen und Launen [72] gewogen, nur Staub sind, haben nach einer Seite hin häufig eine Scheintugend geübt – den Nepotismus. Der erste Napoleon bildete hiervon keine Ausnahme. So ereignete es sich, daß im Herbst 1807 Jerome Buonaparte, des korsischen Advokaten jüngster Sohn, welcher seine Knaben- und Jünglingszeit größtenteils auf der See verlebt und damals noch nicht sein 23. Lebensjahr vollendet hatte, sich in Kassel wiederfand und den glänzenden Titel eines Königs von Westfalen trug. Was wohl diesen halbgebildeten, frivolen, üppigen und weibischen jungen Satrapen und Sybariten bestimmt haben konnte, an den Komponisten, welcher durch männliche Kraft und mannhafte Unabhängigkeit in seiner Kunst seit Händel am meisten unter allen hervorragte, eine Berufung an seinen Hof ergehen zu lassen, ist eins jener kleinen Geheimnisse, welche uns undurchdringlich erscheinen. Der genaue Zeitpunkt dieses Rufes ist ebenso unbekannt, wie etwaige Fürsprachen, welche denselben veranlaßten; wir wissen nur, daß ihn Beethoven vor dem 1. November 1808 »durch den Königl. westphäl. obersten Kammerherrn, Grafen Truchseß-Waldburg, erhielt, und zwar zum Amte eines ersten Kapellmeisters«16, und daß derselbe eine dauernde Fundierung von Beethovens pekuniärer Existenz in Wien zur Folge hatte.

Das Verzeichnis der »Angekommenen in Wien« während dieser Saison enthält die Namen mehrerer alten und neuen Freunde Beethovens, deren Ankunftszeit in einigen Fällen dazu beiträgt, gewisse verbreitete Irrtümer zu berichtigen. Die folgenden scheinen wert, hier angeführt zu werden:

1. Juni: Joseph Linke, Musiker aus Breslau.

23. Juni: Graf v. Brunswik – kommt von Preßburg.

2. Juli: Dominik Dragonetti, Tonkünstler aus Venedig [London], kommt von Triest, wohnt 1026 [zum goldenen Greif, Kärntner Straße].

10. Juli: Alexander Macco, Maler aus Ansbach, kommt von München.

11. Juli: Graf Rasumowsky, kommt von Karlsbad, wohnt im eigenen Hause.

27. August: Herr Ferdinand Ries, Musik-Kompositeur, aus Bonn, wohnt auf der Wieden, im Starhembergischen Freihause.

24. Nov.: Joh. Friedr. Reichardt, Kapelldirektor aus Hessen-Kassel, wohnt auf der K. K. Post.

[73] In der sorgfältig angefertigten »Uebersicht des gegenwärtigen Zustandes der Tonkunst in Wien« in den Vaterländischen Blättern vom 27. und 31. Mai 1808 wird erwähnt, daß die Violinisten Anton Wranitzky und Volta in den Diensten des Fürsten Lobkowitz, Schlesinger in denen des Grafen Erdödy, Schmidgen in denen des Grafen Amadé, Breimann in Esterhazys Diensten sei, und die entsprechende Bemerkung ist den Namen verschiedener Virtuosen auf anderen Instrumenten beigefügt. Doch fehlt dieselbe bei dem Namen Schuppanzighs, »der unter den Quartettspielern besonders ausgezeichnet und im Vortrage der Beethoven'schen Compositionen vielleicht einzig ist«. Auch finden sich die Namen von Weiß und Linke nicht in dem Artikel. Dies möchte für sich selbst schon hinreichen, das verbreitete Mißverständnis über die Zeit, wann das berühmte Rasumowskysche Quartett gegründet wurde, zu beseitigen und die irrigen Schlußfolgerungen, welche daraus abgeleitet worden sind, zu berichtigen. Einen ausdrücklichen Beweis in dieser Hinsicht gewährt jedoch das obige Datum von Linkes Ankunft in Wien.

Das »eigene Haus« Rasumowskys war sein neuer Palast am Donaukanal, in welchen er kurze Zeit vorher von der Wollzeil übergesiedelt war, und dessen Inneres er auf das glänzendste ausgestattet hatte. Er konnte natürlich nicht mit Männern wie Lobkowitz oder Esterhazy, Fürsten mit ausgedehnten ererbten Besitzungen, in der Haltung eines Orchesters oder Vokalchors wetteifern; aber das erste Streichquartett Europas in seinem Dienste zu haben, das lag in seiner Macht und entsprach seinem Geschmacke. Seine eigene Fertigkeit befähigte ihn vollständig, die zweite Violine zu spielen, was auch gewöhnlich geschah; aber der junge Mayseder oder irgendein anderer der ersten Violinisten der Hauptstadt war jederzeit bereit, auf Verlangen seine Stelle zu übernehmen. Es waren demnach nur drei dauernde Engagements nötig, und diese wurden jetzt, im Spätsommer oder Frühherbste 1808, gemacht. Schuppanzigh, damals der erste Quartettspieler, doch noch ohne eine dauernde Anstellung, erhielt die Stelle des ersten Violinisten auf Lebenszeit, und ihm wurde die Auswahl der übrigen anvertraut. Er empfahl zunächst Weiß für die Bratsche, welchen Rasumowsky annahm, und dem er für sich und seine Familie eine angemessene Wohnung in den mit seinem Palaste verbundenen Häusern gewährte. Von Linkes Talenten und Fertigkeit hatte Schuppanzigh einen so günstigen Eindruck erhalten, daß er ihm die Stelle des Violoncellisten sicherte. Er war ein junger [74] Mann von 25 Jahren17, in seinem Äußern ein wenig verwachsen18, von seiner Kindheit an verwaist. Seyfried, in dessen Orchester Linke viele Jahre hindurch Solo-Violoncellist war, sagt über ihn: »Mit 12 Jahren kam der verwaiste Knabe nach Breslau zu den Dominikanern, auf deren Chor er an der Violine mitwirken mußte, und erhielt von dem geschickten Organisten Hanisch Anleitung im Generalbasse sowie auf der Orgel. Damals fing er auch, unter Lose's und Flemming's Führung, das Violoncell zu erlernen an, mit solch' gedeihlichem Fortgange, daß, nachdem ersterer das Theater-Orchester, welchem C. M. v. Weber vorstand, verließ, er bereits dessen Stelle zu übernehmen befähigt war. Im Jahr 1808 entschloß er sich Wien zu besuchen, wo er am 1. Juni eintraf, und bald nachher in die Hauskapelle des Fürsten Rasumowsky aufgenommen wurde. Hier genoß er das Glück, Beethoven kennen zu lernen, der den jugendlichen talentvollen Künstler wahrhaft schätzte, vieles für ihn schrieb und selbst nach seinen Ideen einstudirte. Daher errang denn auch L. nebst seinen Commilitonen Schuppanzigh und Weiß im Vortrage der Tonschöpfungen dieses genialen Meisters, so zu sagen, einen europäischen Ruf.«

Wie früher berichtet (II2, S. 184), war Förster des Grafen Lehrer in der musikalischen Theorie; der gelehrte Bigot war Bibliothekar bei ihm (II2, S. 550), und seine talentvolle Frau Pianistin. Das waren die Jahre (1808–15), in welchen, nach Seyfrieds Erzählung, Beethoven im fürstlichen Hause sozusagen Hahn im Korbe war. »Alles, was er componirte, wurde dort brühwarm aus der Pfanne durchprobirt, und nach eigener Angabe haarscharf, genau, wie er es ebenso, und schlechterdings nicht anders haben wollte, ausgeführt, mit einem Eifer, mit Liebe, Folgsamkeit und einer Pietät, die nur solch glühenden Verehrern seines erhabenen Genius entstammen konnte, und einzig blos durch das tiefste [75] Eindringen in die geheimsten Intentionen, durch das vollkommenste Erfassen der geistigen Tendenz gelangten jene Quartettisten im Vortrage Beethoven'scher Tondichtungen zu jener universellen Berühmtheit, worüber in der ganzen Kunstwelt nur eine Stimme herrschte.« –

Die Nachricht von Dragonettis erneuter Anwesenheit in Wien (vgl. Bd. II2, 76) gibt Anlaß, einer englischen Überlieferung zu gedenken, der zufolge Beethoven die berühmte Kontrabaßstelle im Scherzo der C-Moll-Symphonie ausdrücklich für ihn geschrieben habe. Die Erzählung enthält ohne Zweifel das Wahre, daß die Vorstellung von der Leistungsfähigkeit des Kontrabasses, welche Beethoven von dem größten Meister auf demselben bei seiner mehrmaligen Anwesenheit in Wien erhalten hatte, zu der gewaltigen Steigerung der Anforderungen beigetragen haben wird, welche er an das ungefüge Instrument (aber nicht nur in der C-Moll-Symphonie) stellte. –

Beethoven ließ sich in seinen späteren Jahren, in Augenblicken von übler Laune und schlechtem Humor, sowohl mündlich als schriftlich zu Äußerungen hinreißen, welche seitdem eine Grundlage zu bitteren Beurteilungen des Wiener Publikums gebildet haben. Czerny – niemand konnte wohl besser als er über des Meisters wirkliche Stellung unterrichtet sein – nimmt in seinen für Otto Jahn gemachten Aufzeichnungen Gelegenheit, hierüber folgendes zu bemerken: »Man hat mehrmal im Auslande gesagt, daß Beethoven in Wien mißachtet und unterdrückt worden sei. Das Wahre ist, daß er schon als Jüngling von unsrer hohen Aristokratie alle mögliche Unterstützung und eine Pflege und Achtung genoß, wie nur je einem jungen Künstler zu Theil geworden. – Auch später, als er durch seine Hypochondrie sich viele entfremdete, wurde seinen oft sehr auffallenden Eigenheiten nie etwas in den Weg gelegt; daher seine Vorliebe für Wien, und man darf bezweifeln, ob er in irgend einem andern Lande so unangefochten geblieben wäre. Daß er als Künstler auch mit Cabalen zu kämpfen hatte, ist richtig, aber das Publicum war daran unschuldig. Er wurde immer als ein außerordentliches Wesen angestaunt und geachtet, und seine Größe auch von jenen geahnet, die ihn nicht verstanden. Es lag nur an ihm, auch wohlhabend zu sein, aber für häusliche Ordnung war er nicht geschaffen.«

Über die Richtigkeit dieser Bemerkungen, soweit sie sich auf Beethovens letzte Jahre beziehen, wird der Leser weiterhin ausreichende Gelegenheit finden, sich ein Urteil zu bilden; daß Czerny für die gegenwärtig behandelte Zeit vollständig recht hat, weiß er bereits. Gerade dieser [76] Monat November, zu welchem uns der Brief an Oppersdorff gebracht hat, bietet für Czernys Mitteilung eine glänzende Bestätigung. Denn wie im Frühling, so war es auch im Herbste Beethovens Popularität, welche den großen Konzerten für die öffentlichen Wohltätigkeitsanstalten den Erfolg sichern mußte; sein Name besaß, wie man weiß, mehr Anziehungskraft für das Wiener Publikum, als der irgendeines anderen Künstlers mit Ausnahme des ehrwürdigen Haydn; und gleichwie die Haydnschen Oratorien das stehende Programm in den großen Wohltätigkeitskonzerten für Vokalmusik im Burgtheater bildeten, so waren des jüngeren Meisters Symphonien, Konzerte und Ouvertüren die am meisten anziehenden Nummern auf den Programmen der instrumentalen »Akademien« in den übrigen Theatern. Jedenfalls hegte diese Ansicht im Jahre 1808 Joseph Hartl, Edler von Büchsenstein, »k. k. wirkl. n.-öst. Regierungsrath, Beisitzer der K. K. Wohlthä tigkeits-Hofcommission, zugleich Hofagent bei der obst. Justizstelle u. dem Hofkriegsrath«19.

Beethovens »Theatergesindel« hatte nach einjähriger Erfahrung und. pekuniären Verlusten »die Direction der Theater dem damaligen Herrn Regierungsrath, jetzigen Hofrath von Hartl übergeben, einem Manne von der ausgezeichnetsten Bildung, voll Verstand, voll der, bei einem solchen Geschäft, so nöthigen Gelassenheit, brennend vor Liebe zur Kunst, der er, überhäuft mit andern wichtigen, dringenden Geschäften, mit der größten Bereitwilligkeit, mit einem rastlosen Eifer seine wenigen Stunden widmete, mit einem Worte, ein Mann, zu dem man sich unwiderstehlich angezogen fühlte, den man lieben, hochschätzen, verehren mußte«.

Diese Lobrede, viele Jahre später von Kapellmeister Weigl geschrieben, erhält ihre Bestätigung durch Reichardt, welcher gleichzeitig schrieb, und hat sie mit noch größerem Gewichte in unseren Tagen durch Wurzbach erhalten. Dennoch war es nicht so sehr seine Liebe zur Kunst, als vielmehr der große Ruf, welchen sein Verwaltungstalent ihm erworben hatte, weshalb Hartl berufen wurde, die Mühe der Direktion der drei Theater zu übernehmen, welche damals »in den mißlichsten Verhältnissen« sich befanden. Er leistete der Berufung Folge und führte die Verwaltung drei Jahre lang mit Klugheit und allem dem Erfolge, welcher bei dem damaligen verwirrten Zustande der öffentlichen Angelegenheiten und Finanzen möglich war.

[77] Ein Oberaufseher der öffentlichen Wohltätigkeitsanstalten, welcher zu gleicher Zeit die Theater verwaltete, war natürlich imstande, das größte Talent unter Bedingungen, welche für alle beteiligten Parteien vorteilhaft waren, für die Wohltätigkeitskonzerte zu sichern. So geschah es, daß in der »Akademie für die öffentlichen Wohlthätigkeitsanstalten im Theater an der Wien« am Abend des Leopoldstages, Dienstag den 15. November, Beethoven eine seiner Symphonien, die Coriolan-Ouvertüre und ein Klavierkonzert dirigierte. Vielleicht spielte er in letzterem die Solostimme; doch der Mangel irgendwelchen genaueren Berichtes über das Konzert läßt diesen Punkt zweifelhaft. Welche von den Symphonien und welches Konzert bei dieser Gelegenheit zur Aufführung kamen, wird nicht berichtet; bekannt ist nur, daß dieselben nicht neu waren.

Als Gegendienst für die edle Beisteuer, welche Beethoven durch seine Werke und seine persönlichen Dienste zu den Wohltätigkeitskonzerten vom 15. November 1807 (B-Dur-Symphonie), 13. April und 15. November 1808 geliefert hatte, gewährte ihm Hartl den freien Gebrauch des Theaters an der Wien zu einer »Akademie«, welche in der Wiener Zeitung vom 17. Dezember in folgender Weise angezeigt wurde:

»Musikalische Akademie.

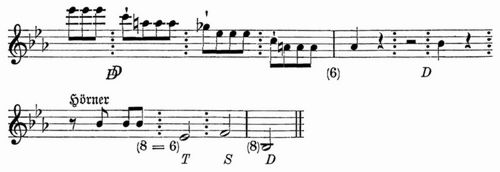

Donnerstag den 22. December hat Ludwig van Beethoven die Ehre, in dem k. k. privil. Theater an der Wien eine musikalische Akademie zu geben. Sämmtliche Stücke sind von seiner Composition, ganz neu, und noch nicht öffentlicht gehört worden... Erste Abtheilung. 1. Eine Symphonie, unter dem Titel: Erinnerung an das Landleben, in F-Dur (Nr. 5). 2. Arie. 3. Hymne mit lateinischem Text, im Kirchenstyl geschrieben mit Chor und Solos. 4. Clavierconcert von ihm selbst gespielt.

Zweite Abtheilung. 1. Große Symphonie in C-Moll (Nr. 6). 2. Heilig, mit lateinischem Text, im Kirchenstyl geschrieben mit Chor und Solos. 3. Fantasie auf dem Clavier allein. 4. Fantasie auf dem Clavier, welche sich nach und nach mit Eintreten des ganzen Orchesters, und zuletzt mit Einfallen von Chören als Finale endet.

Logen und gesperrte Sitze sind in der Krugerstraße Nr. 1074, im ersten Stock zu haben. – Der Anfang ist um halb 7 Uhr.«

Können wohl die Annalen der Tonkunst irgendein Konzertprogramm mit lauter neuen Werken – und solchen Werken! – sämtlich von demselben Komponisten, namhaft machen, welches mit dem obigen den Vergleich aushielte?

Die hohe Wichtigkeit der bei dieser Gelegenheit aufgeführten Kompositionen, die wunderlichen Ereignisse, welche den Berichten zufolge dabei stattgefunden haben, und die einigermaßen einander widersprechenden [78] Behauptungen der dabei anwesenden Personen rechtfertigen die Bemühung, die Zeugnisse zu prüfen und richtigzustellen, selbst auf die Gefahr hin, den Leser zu ermüden.

Es ist zu beklagen, daß das Konzert vom 15. Nov. 1808 von allen denen, deren gleichzeitige Berichte oder spätere Erinnerungen gegenwärtig die einzigen Quellen für unsere Kenntnis sind, so vollständig vergessen worden ist; denn es ist sicher, daß entweder in den Proben oder bei der öffentlichen Aufführung etwas vorgefallen ist, was eine ernstliche Entfremdung und einen Bruch zwischen Beethoven und dem Orchester veranlaßt hat. Doch gerade dies ist hinreichend, gewisse, sonst unüberwindliche Schwierigkeiten zu beseitigen.

Wer mit den verschiedenen Schriften Schindlers vertraut ist, wird sich der Bitterkeit erinnern, mit welcher er das Andenken an Ries angreift, ja sogar so weit geht, ihm unwürdige Motive zuzuschreiben, und zwar mit Bezug auf die Erzählung in den Notizen (S. 84), daß einmal eine Szene vorgefallen sein sollte, wo das Orchester den Komponisten sein Unrecht fühlen ließ, »und alles Ernstes darauf bestand, daß er nicht dirigire. So habe Beethoven denn bei der Probe im Nebenzimmer bleiben müssen und es sehr lange gedauert, bis sich dieser Zwist wieder ausgeglichen.« Es wird sich bald zeigen, daß Schindler in diesem Falle vollständig im Unrechte ist, und daß wirklich in dem Novemberkonzert eine solche Szene vorgefallen ist. Vorher jedoch muß noch eine Erzählung aus Spohrs Selbstbiographie in Betracht gezogen werden. »Seyfried«, schreibt er, »dem ich mein Erstaunen über Beethoven's sonderbare Art zu dirigiren20 aussprach, erzählte von einem tragikomischen Vorfalle, der sich bei Beethoven's letztem Concerte im Theater an der Wien ereignet hatte. Beethoven spielte ein neues Pianoforteconcert von sich, vergaß aber schon beim ersten tutti, daß er Solo-Spieler war, sprang auf und fing an, in seiner Weise zu dirigiren. Bei dem ersten sforzando schleuderte er die Arme so weit auseinander, daß er beide Leuchter vom Clavierpulte zu Boden warf. Das Publicum lachte, und Beethoven war so außer sich über diese Störung, daß er das Orchester aufhören und von neuem beginnen ließ. Seyfried, in der Besorgniß, daß sich bei derselben Stelle dasselbe Unglück wiederholen werde, hieß zwei Chorknaben sich neben Beethoven stellen und die Leuchter in die Hand nehmen. Der eine trat[79] arglos näher und sah mit in die Clavierstimme. Als daher das verhängnißvolle sforzando hereinbrach, erhielt er von Beethoven mit der ausfahrenden Rechten eine so derbe Maulschelle, daß der arme Junge vor Schrecken den Leuchter zu Boden fallen ließ. Der andere Knabe, vorsichtiger, war mit ängstlichen Blicken allen Bewegungen Beethoven's gefolgt und es glückte ihm daher, durch schnelles Niederbücken der Maulschelle auszuweichen. Hatte das Publicum vorher schon gelacht, so brach es jetzt in einen wahrhaft bacchanalischen Jubel aus. Beethoven gerieth dermaßen in Wuth, daß er gleich beim ersten Accorde des Solo ein halbes Dutzend Saiten zerschlug. Alle Bemühungen der ächten Musikfreunde, die Ruhe und Aufmerksamkeit wieder herzustellen, blieben für den Augenblick fruchtlos. Das Allegro des Concertes ging daher ganz für die Zuhörer verloren. Seit diesem Unfalle wollte Beethoven kein Concert wieder geben.«

Die große Ungenauigkeit und die ungewöhnlichen Gedächtnisfehler in Spohrs Selbstbiographie, selbst bei Gegenständen, welche er selbst zu beobachten Gelegenheit hatte, sind jedem kompetenten Beurteiler wohl bekannt; wo er aber, wie in dieser Erzählung, Umstände aus dem Gedächtnisse wiederholt, die ihm von einem andern mitgeteilt sind, da erhält der Zweifel einen ganz besonders weiten Spielraum. Es steht vollständig fest, daß in dem Konzerte nichts derartiges vorfiel; folglich hat alles, was er über das Publikum, über die Bemühungen der Musikfreunde und das Verlorengehen des Allegros erzählt, seine einzige Grundlage in Spohrs Phantasie.

Wir wollen nunmehr obigen Mitteilungen von Ries und Spohr einige Aufzeichnungen zur Vergleichung gegenüberstellen, welche nach einer am 6. April 1860 stattgehabten Unterhaltung mit Röckel gemacht sind.

»In Bezug auf das Concert vom December 1808 hatte Röckel viel zu sagen. Zunächst über das Orchester. Beethoven hatte das Orchester des Theaters an der Wien so gegen sich erbittert, daß nur die Dirigenten, Seyfried, Clement u.s.w., irgend etwas mit ihm zu thun haben wollten; und es bedurfte vieler Ueberredung, sowie der Bedingung, daß Beethoven während der Proben nicht im Saale anwesend sein dürfe, bis die Musiker sich dazu verstanden zu spielen21. – Während der Proben (in dem großen hinteren Zimmer des Theaters) ging Beethoven [80] in einem Nebenzimmer auf und ab, und Röckel ging häufig mit ihm. Nach Beendigung eines Satzes pflegte Seyfried zu ihm zu kommen, um sein Urtheil zu hören. Röckel hält die Erzählung (d.h. sofern sie sich auf eine Probe bezieht), daß Beethoven in seinem Eifer die Kerzen vom Clavier heruntergestoßen habe, für richtig, und er selbst sah die Knaben, einen an jeder Seite, welche die Kerzen für ihn hielten.«

Aber des Konzertgebers Unruhen waren noch nicht dadurch beendigt, daß er sich der conditio sine qua non des Orchesters fügte; es mußte eine Solosängerin gefunden und Gesangstücke ausgewählt werden. Dies veranlaßte folgende Briefe an Röckel22:

1.

(Ohne Datum.)

»Hier, mein lieber, mache ich Ihnen ein kleines Geschenk mit dem englischen Lexicon23 – in Ansehung der Singsachen, glaube ich, sollte man eine von den Sängerinnen, welche uns singen wird, erst eine Arie singen lassen – alsdann, machten wir zwei Stücke aus der Messe, jedoch mit deutschem Text, hören Sie sich doch um, wer uns dieses wohl machen könnte. Es braucht eben kein Meisterstück zu sein, wenn es nur gut auf die Musik paßt –

ganz Ihr Beethoven.«

2.

»Lieber Röckel, machen Sie Ihre Sache nur recht gut bei der Milder – Sagen Sie ihr nur, daß Sie heute sie schon in meinem Namen vorausbitten, damit sie nirgends anders singen möge, Morgen komme ich aber selbst um den Saum ihres Rockes zu küssen – vergessen Sie doch auch nicht auf die Marconi – und werden Sie nicht böse auf mich, daß ich Sie mit so vielem belästige –

ganz Ihr Beethoven.«

Die nach Röckels Erzählung gemachten Notizen fahren nun so fort: »Die Gewinnung einer Sängerin für das Conzert war ein Gegenstand großer Unruhe. Die Milder sollte die Arie ›Ah perfido, spergiuro‹ singen, und nahm die Aufforderung sofort an. Unglücklicherweise jedoch traf der Componist mit Hauptmann zusammen, welcher ihr damals schon den Hof machte, gerieth in einen Streit mit ihm und nannte ihn [81] einen ›dummen Esel‹. Hauptmann verbot in seiner Entrüstung seiner Angebeteten zu singen, und sie, obgleich ungern, lehnte es in Folge dessen ab. Nun mußte das Factotum Röckel zu Madame Campi gehen; aber der Gemahl derselben, ärgerlich, daß seine Frau erst aufgefordert worden, nachdem die Milder abgelehnt hatte, schlug es für sie in groben Worten ab. Was war zu thun? Röckel begegnete Schuppanzigh und erzählte ihm seine Noth. Schuppanzigh's Antlitz leuchtete auf – er wußte gerade die geeignete Persönlichkeit, Fräulein Kilitzky24, die Schwester seiner Frau. Diese war eine junge Sängerin mit einer schönen Stimme, welche zwar noch nie öffentlich aufgetreten war, aber die Arie ›spergiuro‹ ganz vollkommen, mit einer schönen frischen Stimme sang.« Fräulein Killitschgy wurde engagiert. »Sie fühlte anfangs keine Furcht; aber in der Zeit zwischen ihrem Engagement und dem Concert wurden ihre Freunde besorgt um den Ausfall und brachten sie schließlich in solche Aufregung, daß, als Beethoven sie auf die Bühne geführt hatte und wieder verließ, das Lampenfieber sie überfiel und sie keine Note singen konnte. Man brachte sie hinter die Scene und besorgte ihr eine Herzstärkung; aber dieselbe war etwas zu stark für sie und die Arie fiel unglücklich aus. Sie wurde später eine vorzügliche Sängerin – die bekannte Frau Schulze in Berlin.«

Reichardt beginnt einen vom 25. Dezember 1808 datierten Brief mit einem Bericht über die »Akademie«, welchen wir hier mitteilen.

»Die verflossene Woche«, schreibt er, »in welcher die Theater verschlossen und die Abende mit öffentlichen Musikaufführungen und Concerten besetzt waren, kam ich mit meinem Eifer und Vorsatz, Alles hier zu hören, in nicht geringe Verlegenheit. Besonders war dies der Fall am 22sten, da die hiesigen Musiker für ihre treffliche Wittwenanstalt im Burgtheater die erste diesjährige große Musikaufführung gaben; am selbigen Tage aber auch Beethoven im großen vorstädtischen Theater ein Concert zu seinem Benefiz gab, in welchem lauter Compositionen von seiner eigenen Arbeit aufgeführt wurden. Ich konnte dieses unmöglich versäumen und nahm also den Mittag des Fürsten von Lobkowitz gütiges Anerbieten, mich mit hinaus in seine Loge zu nehmen, mit herzlichem Dank an. Da haben wir denn auch in der bittersten Kälte von halb sieben bis halb elf ausgehalten, und die Erfahrung bewährt gefunden, daß man auch des Guten – und mehr noch des Starken – leicht zu viel haben[82] kann. Ich mochte aber dennoch so wenig als der überaus gutmüthige, delicate Fürst, dessen Loge im ersten Range ganz nahe am Theater war, auf welchem das Orchester und Beethoven dirigirend mitten darunter, ganz nahe bei uns stand, die Loge vor dem gänzlichen Ende des Concertes verlassen, obgleich manche verfehlte Ausführung unsre Ungeduld in hohem Grade reizte. Der arme Beethoven, der an diesem seinem Concert den ersten und einzigen baaren Gewinn hatte, den er im ganzen Jahre finden und erhalten konnte, hatte bei der Veranstaltung und Ausführung manchen großen Widerstand und nur schwache Unterstützung gefunden. Sänger und Orchester waren aus sehr heterogenen Theilen zusammengesetzt, und es war nicht einmal von allen auszuführenden Stücken, die alle voll der größten Schwierigkeiten waren, eine ganz vollständige Probe zu veranstalten, möglich geworden. Du wirst erstaunen, was dennoch alles von diesem fruchtbaren Genie und unermüdeten Arbeiter während der vier Stunden ausgeführt wurde.

Zuerst eine Pastoralsymphonie, oder Erinnerungen an das Landleben. Erstes Stück: Angenehme Empfindungen, welche bei der Ankunft auf dem Lande im Menschen erwachen. Zweites Stück: Scene am Bach. Drittes Stück: Frohe Unterhaltungen der Landleute; drauf fällt ein viertes Stück: Donner und Sturm. Fünftes Stück: Wohlthätige mit Dank an die Gottheit verbundene Gefühle nach dem Sturm. Jede Nummer war ein sehr langer vollkommen ausgeführter Satz voll lebhafter Malereien und glänzender Gedanken und Figuren; und diese eine Pastoralsymphonie dauerte daher schon länger, als ein ganzes Hofconcert bei uns dauern darf.«

Welche Aufnahme die Symphonie bei den Zuhörern gefunden habe, wird nirgends berichtet; der Korrespondent der Allgemeinen Musikalischen Zeitung weicht sogar einer Kritik aus. Doch wurde die gewöhnliche Ehre, am Schlusse derselben hervorgerufen zu werden, dem Komponisten zuteil, wie aus einer von Ferd. Hiller erzählten Anekdote hervorgeht. »Einer der bekanntesten russischen Musikfreunde, Graf Wilhourski, erzählte mir«, sagt er, »wie einsam er in den Sperrsitzen bei der ersten Aufführung der Pastoralsymphonie dagesessen und wie Beethoven ihm, als er gerufen worden, einen so zu sagen persönlichen, halb freundlichen, halb ironischen Bückling gemacht.«

Reichardt fährt fort: »Dann folgte als sechstes Stück eine lange italienische Scene, von Demoiselle Killizky, der schönen Böhmin mit der schönen Stimme, gesungen. Daß das schöne Kind heute mehr zitterte [83] als sang, war ihr bei der grimmigen Kälte nicht zu verdenken: denn wir zitterten in den dichten Logen in unsere Pelze und Mäntel gehüllt.«

»Siebentes Stück: Ein Gloria in Chören und Solos, dessen Ausführung aber leider ganz verfehlt wurde. Achtes Stück: Ein neues Fortepiano-Concert von ungeheurer Schwierigkeit, welches Beethoven zum Erstaunen brav, in den allerschnellsten Tempis ausführte. Das Adagio, ein Meistersatz von schönem durchgeführtem Gesange, sang er wahrhaft auf seinem Instrumente mit tiefem melancholischen Gefühl, das auch mich dabei durchströmte. Neuntes Stück: Eine große sehr ausgeführte, zu lange Symphonie. Ein Kavalier neben uns versicherte, er habe bei der Probe gesehen, daß die Violoncellpartie allein, die sehr beschäftigt war, vier und dreißig Bogen betrüge. Die Notenschreiber verstehen sich hier freilich auf's Ausdehnen nicht weniger, als bei uns die Gericht- und Advocatenschreiber. Zehntes Stück: Ein Heilig, wieder mit Chor- und Solopartien; leider wie das Gloria in der Ausführung gänzlich verfehlt. Elftes Stück: Eine lange Phantasie, in welcher Beethoven seine ganze Meisterschaft zeigte, und endlich zum Beschluß noch eine Phantasie, zu der bald das Orchester und zuletzt sogar der Chor eintrat. Diese sonderbare Idee verunglückte in der Ausführung durch eine so complette Verwirrung im Orchester, daß Beethoven in sei nem heiligen Kunsteifer an kein Publicum und Locale mehr dachte, sondern drein rief, aufzuhören und von vorne wieder anzufangen. Du kannst Dir denken, wie ich mit allen seinen Freunden dabei litt. In dem Augenblick wünschte ich doch, daß ich möchte den Muth gehabt haben, früher hinaus zu gehen.«

»Was die Exekutirung dieser Akademie betrifft«, berichtet der Korrespondent der Allg. Mus. Zeitung, »so war sie in jedem Betracht mangelhaft zu nennen«, wodurch die Mitteilungen Reichardts bestätigt werden. Kein Wunder, daß so außerordentliche Werke, in solcher Weise zur Darstellung gebracht, mehr Überraschung und Staunen als Genuß hervorriefen, und daß die Kritik ihnen gegenüber stumm blieb. Durch ein solches Programm, wenn wir von der Chor-Phantasie absehen, war gewiß reichlich dafür gesorgt, die unersättlichsten Musik-Enthusiasten einen Abend hindurch zu unterhalten.

Welchen pekuniären Gewinn Beethoven dieses Konzert einbrachte, ist unbekannt25. –

[84] Das erste der beiden Dezember-Konzerte für den Witwen- und Waisen-Fonds fand am 22. statt, an demselben Abende mit Beethovens Akademie; das zweite am folgenden Tage. Als Vokalwerk wählte man, um dem würdigen Haydn eine Ehrenbezeugung zu erweisen, dessen Ritorno di Tobia, ein Werk, welches 33 Jahre vorher in diesen Konzerten zum er sten Male aufgeführt worden war. Da dasselbe zu kurz war, um den ganzen Abend auszufüllen, so ging ihm am 22. eine Orchesterphantasie von Neukomm, am 23. ein Klavierkonzert von Beethoven voraus. Hierauf bezieht sich die folgende Erzählung von Ries26: »Beethoven kam eines Tages zu mir, brachte sein viertes Concert in G dur (Op. 58) gleich unter dem Arme mit, und sagte: ›Nächsten Sonnabend müssen Sie dieses im Kärnther, Thor-Theater spielen27.‹ Es blieben nur fünf Tage Zeit zum Einüben. Zum Unglück bemerkte ich ihm, daß diese Zeit zu kurz sei, um es schön spielen zu lernen; er möchte mir lieber erlauben, das Cmoll-Concert vorzutragen. Darüber wurde Beethoven aufgebracht, drehte sich um und ging gleich zum jungen Stein, den er sonst wenig leiden konnte. Dieser war auch Clavierspieler und zwar ein älterer, als ich. Stein war klug genug, den Vorschlag gleich anzunehmen. Da er aber auch mit dem Concerte nicht fertig werden konnte, so kam er den Tag vor der Aufführung zu Beethoven und begehrte, wie ich es gethan hatte, das andere aus Cmoll zu spielen. Beethoven mußte wohl nachgeben und willigte also ein. Allein lag nun die Schuld am Theater, [85] am Orchester oder am Spieler selbst, genug, es machte keine Wirkung. Beethoven war sehr ärgerlich, besonders, da man ihn von mehreren Seiten fragte: ›Warum ließen Sie es nicht von Ries spielen, da dieser doch so viel Effect damit hervorgebracht hat?‹ Es machten mir diese Aeußerungen die höchste Freude. Später sagte mir Beethoven: ›Ich glaubte, Sie wollten das G dur-Concert nicht gern spielen.‹«

Dies ist ein eigentümliches Beispiel von Beethovens Rücksichtslosigkeit in seinen Anforderungen an andere. Was konnte unvernünftiger, ja widersinniger sein, als zu erwarten, daß einer der beiden jungen Männer nach einer Übungszeit von nur fünf Tagen »ein neues Pianoforte-Concert von ungeheurer Schwierigkeit« zu spielen imstande sein werde, welches der Komponist selbst den Abend vorher »in den allerschnellsten Tempis zum Erstaunen brav« ausgeführt hatte? Man darf wohl annehmen, daß Beethoven nicht ganz Unrecht hatte, wenn er glaubte, daß Ries unter solchen Umständen wirklich das G-Dur-Konzert nicht gern spielen wollte. –

Um diese Zeit befand sich Johann Friedrich Nisle, Hornvirtuose und Komponist, in Wien. In den Erinnerungen aus seinem Leben, welche er im Jahre 1829 für die Berliner Allg. Mus. Zeitung schrieb, kommt eine auf unseren Gegenstand bezügliche Stelle vor. »Durch Empfehlung des Kapellmeisters Reichardt ward ich mit dem geistreichen Verfasser des Regulus, Hofrath von Kollin, bekannt, bei dem ich manchen Abend den seltenen Genuß hatte, einige seiner musikalischen Poesien von ihm selbst, mit dem ihm eigenen, tiefen Geist und herrliches Gemüth athmenden Ausdruck, vorlesen zu hören. Einige noch unbekannte Bruchstücke sprachen mich besonders durch Kraft und Neuheit der Bilder an. Wie sehr ist es zu bedauern, daß dieser treffliche Mann der Last ihm ganz heterogener Geschäfte so früh unterliegen mußte! In Hinsicht Beethoven's klagte er gar sehr, daß er zu wunderlich und deshalb wenig mit ihm anzufangen sei. ›Da Sie ihn besuchen wollen, so versehen Sie sich nur mit einigen von Ihren Sachen, über Musik läßt er sich noch sprechen.‹ Das geschah auch. Kaum trat ich in das Haus, wo Beethoven (ich glaube im dritten Stock) wohnte, so wußte ich auch, daß ich nicht fehlgegangen; schon umschwebte mich sein Genius; denn horch: ›Es rauscht wie Glockenton und Orgelklang.‹ Beethoven schien in voller Begeisterung mit den Tönen seines Pianoforte in lebhafter Unterhaltung. Nichts davon zu verlieren, wand ich mich langsam die Treppe hinauf; mir war's als bewegte sich das ganze Haus, trunken von seinem magischen Geistertanze. [86] Plötzlich, wie in einer andern Welt, ward alles still. Ein Bedienter öffnete mir die Thür und ging zurück. Beethoven stand am Fenster, den Rücken gegen die Thür gekehrt. ›Guten Morgen, Herr von Beethoven.‹ Keine Antwort. (Etwas stärker.) ›Guten Morgen, Herr von Beethoven.‹ Keinen Laut, keine Bewegung. Das ist ein ächt Beethoven'scher Anfang, dachte ich, geheimnißvoll, die Tonart selbst noch ein Räthsel. Da kam der Bediente zurück und enträthselte: ›Sie müssen stärker sprechen, Herr von Beethoven hört nicht gut.‹ Doch eben drehte sich Letzterer um, und kam mir, weniger zerstreut, als ich geglaubt, entgegen. Seine Miene war ernst, aber keineswegs, wie oft der Fall, um damit imponiren zu wollen; seine Unterhaltung gefällig und einsichtsvoll. Kollin hatte indessen Recht; er verlangte etwas zu sehen. Ein Stück (Marcia eroica, gest. bei Brtk. Hrt. in Leipzig) erfreute sich seines Beifalls; er spielte es mit seinem bedeutungsvollen Vortrag nebst einigen anderen Sachen, worinnen er die Stellen bemerkte, welche ihm genügten, und das Mangelhafte kurz und treffend beleuchtete. Jetzt verlor sich der Meister, meinen Wunsch ahnend, in seinem eigenen Phantasiereich. Düstre Schwermuth, Erhabenheit, tiefe Empfindung wechselten öfters, gleichsam allen Ernst verspottend, schnell mit des Muthwillens leicht scherzenden Tönen. Ein lebhaftes, fugenartiges Allegro machte den Beschluß. Man sagte mir, Beethoven habe in Wien Schüler, die seine Sachen besser als er selbst ausführten. Ich mußte lächeln. Freilich stand er als Spieler manchem Andern in Eleganz und technischen Vorzügen nach; auch spielte er seines harten Gehörs wegen etwas stark. Aber diese Mängel gewahrte man nicht, enthüllte der Meister die tieferen Regionen sei nes Innern. Und können denn Modegeschmack, Gewandtheit (die sich oft zu leerer Finger-Bravour herabwürdigt) für die Abwesenheit einer Beethoven'schen Seele entschädigen? – Ach, liebe Leute, dachte ich, beherzigt doch endlich, was vor vielen Jahrhunderten schon unser großer Lehrer sagte: Der Geist ist's, der da lebendig macht!« –

In den letzten Tagen des Jahres 1808 traf Clementi wieder einmal in Wien ein und war nicht wenig verwundert, von Beethoven zu hören, daß derselbe noch immer keine Zahlung für die im April 1807 verkauften Kompositionen, die inzwischen längst vollständig in Collards Händen sein mußten, erhalten hatte. Wenn man weiß, wie sehr Beethoven gewohnt war, zum mindesten bei Abgabe des Manuskripts jederzeit sofort das Honorar in Empfang zu nehmen, so kann man sich wohl vorstellen, wie ungeduldig derselbe in solchem Falle werden mußte. Freilich belehrt [87] uns der folgende nur teilweise erhaltene Brief Clementis an Collard (Schluß und Unterschrift sind weggeschnitten, auch ist das Ganze nur eine Abschrift oder ein Duplikat), daß Clementi selbst seit Mai 1807 ohne Antwort auf seine Briefe an Collard war (nach einer von Herrn Max Unger 1909 im Geschäftsarchiv der Firma genommenen Abschrift):

Vienna Decr the 28th 1808.

Dr Collard and Dr Partners!

»I am quite astonished at yr silence since yrs dated May the 19th 1807, in wch you describe the misfortune of our fire and the ingratitude of Broadwood.... But why have not yet fulfilled our engagements with Beethoven? He is quite angry; but I have appeased him, by telling him, I returned to Vienna on purpose to open again a correspondence with you, in order to get him paid as soon as possible. He says he sent you by two expeditions the 6 articles agreed upon for 200 ₤ viz: Violin-Concerto. Symphony. Overture. 3 Quartetts. Concerto for PForte. The Violin-concerto adapted for the Fortepiano. The agreement between us was, that as soon as you recd the whole, you were to remit him ₤ 200 (u.s.w. Anweisung über Lee, Bankier in London, an Schuller und Co. in Wien zu zahlen, eventuell nach Maßgabe des eingegangenen Teils der Manuskripte). – But, pray, be very quick, for we are both in immediate want of cash. As soon as Beethoven receives his money, he promises me to send you some more MSS.« (Hier folgen Geschäftsnotizen, die nicht hierher gehören.)

Aber noch im September 1809 stand die Sache ebenso, wie wir sehen werden.

Die Komponisten des Jahres 1808.

Das Jahr 1808 ist nicht allein in Beethovens Leben, sondern in der Geschichte der Musik überhaupt bemerkenswert. Es schenkte der Welt das herrliche Zwillingspaar der fünften und sechsten Symphonie (C-Moll Op. 67 und Sinfonia pastorale F-Dur Op. 68) und obendrein noch die drei Trios Op. 70, die Violoncell-Sonate Op. 69 und die Phantasie für Klavier, Orchester und Chor Op. 80. Die C-Moll-Symphonie, jenes Werk, welches noch jetzt von manchen kompetenten Beurteilern als der Höhepunkt aller reinen Instrumentalkomposition bezeichnet wird, während diejenigen, welche ihr nicht unbedingt die erste Stelle einräumen, doch fast ohne Ausnahme nur noch die drei ersten Sätze der neunten Symphonie desselben Meisters über sie stellen, war jedoch keine plötzliche Inspiration. Motive zum Allegro, Andante und Scherzo finden sich in [88] Skizzenbüchern, welche beweisen, daß Beethoven zu der Zeit, wo er mit dem Fidelio und dem Klavierkonzert in G beschäftigt war, auch an der C-Moll-Symphonie arbeitete, d.h. in den Jahren 1804 bis 1806; im letzteren Jahre legte er sie beiseite, um erst die vorher in Skizzen nicht nachweisbare vierte Symphonie in B zu komponieren.

Möglicherweise ist auch die Pastoralsymphonie noch vor der C-Moll-Symphonie fertig geworden. Nottebohms Nachweise aus den Skizzenbüchern schließen das wenigstens nicht aus, wenn auch Nottebohm annimmt, daß zuerst die C-Moll (im März 1808) und dann die Pastorale beendet wurde (vgl. I. Beethoveniana, S. 10 und 60 und II. Beethoveniana S. 254, 369ff. und 528ff.). Wir haben aber einen Beleg, daß die Pastoralsymphonie zeitweilig als die 5. und die C-Moll als die 6. numeriert worden ist, nämlich das Programm der Akademie vom 22. Dezember 1808, in welcher zu Anfang des ersten Teils gespielt wurde: »Eine Sinfonie unter dem Titel Erinnerung an das Landleben in F-Dur (Nr. 5)« und zu Anfang des zweiten Teils: »Große Symphonie in C-Moll (Nr. 6).« Beide Symphonien wurden zuerst am 8. Juni 1808 Breitkopf & Härtel zusammen offeriert und schon im September 1808 von der Firma gekauft, wahrscheinlich aber erst nach der Akademie nach Leipzig geschickt; jedenfalls aber waren sie am 7. Januar 1809 in Leipzig, da an diesem Tage (vgl. S. 120) Beethoven bittet, die Symphonien nicht aufzuführen, bevor er selbst nach Leipzig komme. Noch der Brief vom 4. März 1809 an Breitkopf & Härtel bestimmt die Opuszahlen:

Op. 59 Cellosonate A-Dur (bei Artaria so erschienen, nachher Op. 69),

Op. 60 Symphonie C-Moll (nachher Op. 67),

Op. 61 Symphonie F-Dur (Pastorale, nachherOp. 68),

Op. 62 drei Trios (nachher Op. 70).