|

Vierte Ordnung: Die Schlangen [265] (Ophidia)

Eigenthümliche Beweglichkeit der Gesichtsknochen, welche außerordentliche Erweiterung des Maules ermöglicht, ist das bedeutsamste Merkmal der Schlangen. Die äußerliche Gestalt des Leibestheilen mit ihnen, wie wir gesehen haben, noch mehrere andere Kriechthiere, und erst wenn man von diesen absieht, darf man auf den langgestreckten, wurmförmigen, in eine feste, sogenannte Schuppenhaut eingehüllten Leib, von welchem Kopf und Schwanz wenig sich absetzen, Gewicht legen.

Nach Ansicht neuerer Forscher stellen die Schlangen nur einen eigenthümlich entwickelten Seitenzweig der Echsen dar und weichen durch keinerlei tiefeingreifende Merkmale von letzteren ab, zumal der Mangel eines Schultergürtels und das Fehlen der Harnblase, worauf man früher besonderes Gewicht legte, nur als solche Eigenthümlichkeiten angesehen werden dürfen, welche durch das Verhalten anderer Schuppenechsen vorbereitet sind.

Der Kopf der Schlangen ist nie sehr groß, in der Regel jedoch breiter als der übrige Leib und deutlich erkennbar, obwohl nur bei wenigen Arten scharf vom Halse, bezüglich vom Leibe geschieden, dreieckig oder eiförmig gestaltet, gewöhnlich von oben nach unten zusammengedrückt, also abgeplattet, das Maul so weit gespalten, daß der Rachen bis über die hintere Grenze des Kopfes selbst hinauszugehen scheint, der Gehörgang äußerlich nicht unterscheidbar, das Auge etwa in der Mitte der Schnauzenspalte, auf der Seite und nach dem Kieferrande, die Nase stets vorn, oft ganz an der Spitze der Schnauze gelegen, die Beschuppung von der des Leibes mehr oder weniger verschieden. Ein eigentlicher Hals ist nicht vorhanden; der Leib beginnt vielmehr fast unmittelbar hinter dem Kopfe und geht ebenso, äußerlich unwahrnehmbar, in den mehr oder weniger verlängerten und demgemäß spitz- oder stumpfkegeligen Schwanz über; beider Länge übertrifft den Querdurchmesser um das dreißig- bis hundertfache. Kopf, Leib und Schwanz werden von einer festen Haut bekleidet, welcher man, wie Karl Vogt sagt, »gewissermassen mit Unrecht den Namen einer Schuppenhaut gegeben hat, während doch in der That diese Haut ein zusammenhängendes ganzes bildet und deutlich aus einer Lederhaut und einer darüber liegenden Oberhaut besteht. Die Lederhaut ist nicht gleichförmig dick und eben, sondern an einzelnen Stellen verdickt, und der Rand dieser Stellen frei umgeschlagen, so daß Falten gebildet werden, welche das Ansehen von dachziegelförmig über einander liegenden Schuppen haben. Indem nun die Oberhaut ebenfalls diesen Verdoppelungen der Lederhaut folgt und sich an den freiliegenden Stellen verdickt, während sie da dünner wird, wo sie in den Falten eingeht, treten die Schuppen deutlicher hervor. Man unterscheidet der Gestalt nach Schuppen, welche länger als breit sind, oft auf ihrer Mitte einen Kiel tragen und vorzugsweise auf der Rückenfläche des Thieres entwickelt scheinen, sowie Schilder [265] von meist sechs- oder viereckiger Gestalt, gewöhnlich länger als breit, welche vorzugsweise auf der Bauchseite und an dem Kopfe sich ausbilden«.

Die Schilder, welche die Oberseite des Kopfes bekleiden, benennt man ebenso, wie bei den Echsen angegeben; bei denen, welche die Unterseite decken, unterscheidet man die seitlichen als Bauchschilder, die, welche in der Mitte liegen, als Bauchschildchen, die, welche an der Unterseite des Schwanzes sich finden, als paare und unpaare Schilder. »Den Schlangen eigenthümlich sind die Rinnenschilder, von denen gewöhnlich zwei Paare an der Kinnfurche liegen und meist zwei überzählige Lippenschilder, welche, jederseits vor den Rinnenschildern gelegen, die Begrenzung der Kinnfurche nach vorn vervollständigen.«

Hinsichtlich der Färbung und Zeichnung der Haut läßt sich allgemeines nicht angeben, da beide ungemein große Mannigfaltigkeit zeigen. Es gibt einfarbige und buntgefleckte, geringelte, gegitterte, gestreifte, gebänderte, mit Punkten gezeichnete, gewölkte Schlangen; einzelne Arten sehen unscheinbar aus, andere prangen in den prachtvollsten Farben. Immer aber stehen Zeichnung und Färbung mehr oder weniger im Einklange mit der Oertlichkeit, auf welcher eine Schlange ihren Aufenthalt nimmt. Unter denen, welche die Wüste bewohnen, herrscht das Sandgelb ebenfalls vor; diejenigen, welche auf Bäumen leben, haben meist grüne Färbung; die, welche sich auf pflanzenbedecktem Boden bewegen, tragen ein buntes, die Süßwasserschlangen ein düsteres Kleid, dem Dunkel schlammiger Gewässer vergleichbar, wogegen das der Seeschlangen in weit lebhafteren Farben, Grün, Gelb, Blau, prangt, also im Einklange steht mit den bewegten vielfarbigen Wogen des Indischen Weltmeeres. Diese Uebereinstimmung läßt sich nicht immer so unbedingt nachweisen, wird aber dem Reisenden, welcher den Farbenreichthum der Gleicherländer aus eigener Anschauung kennen gelernt hat, ebenso verständlich wie dem Schlangenjäger, welcher bei uns zu Lande Schlangen beobachtet und erfahren hat, wie genau diese dem Boden, auf welchem sie sich bewegen, angepaßt sind. Als sonderbare Ausnahme verdient der Umstand Beachtung, daß die Schuppen wühlender, halbunterirdischer Schlangen theils lebhafte Färbung, theils wenigstens schönen Metallschimmer, gleich polirtem Stahl besitzen. Färbung und Zeichnung können zwar nicht oder doch nur in geringem Maße willkürlich verändert, durch Erregung erhöht, bei Erschlaffung geschwächt werden, sind jedoch nur bis zu einem gewissen Grade beständig, d.h. bloß das allgemeine Gepräge derselben läßt sich bei allen Stücken einer und derselben Art auffinden; denn, streng genommen, ändern Färbung und Zeichnung vielfach ab, bei einzelnen Arten mehr, bei anderen weniger. Unsere Kreuzotter z.B. trägt fast ein Dutzend Namen, weil frühere Forscher glaubten, die einzelnen Abänderungen als besondere Arten ansehen und benennen zu müssen. Wahrscheinlich haben Alter und Geschlecht hierauf mehr Bezug, als man gewöhnlich annimmt.

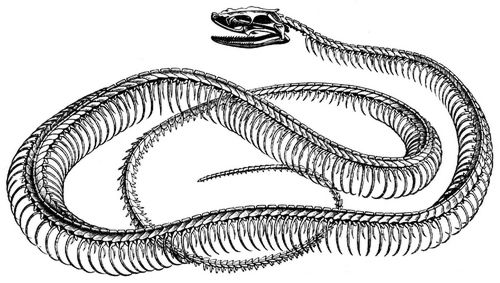

[266] Die Einfachheit und Gleichmäßigkeit der äußeren Gestalt wird bedingt durch den Bau des Knochengerüstes. Dasselbe besteht nämlich bloß aus dem Schädel, der Wirbelsäule und den Rippen; denn die verkümmerten Stummel, welche bei einzelnen Familien vorhanden sind und an die hinteren Glieder anderer Kriechthiere erinnern, können mit Gliedmaßen doch eben nur verglichen werden. Der wichtigste Theil des Knochengerüstes und zugleich derjenige, welcher die eigenthümlichste Gestalt und Einrichtung zeigt, ist der Schädel. Er setzt sich aus dem Hinterhauptsbeine, den Scheitel-, Stirn-, Schläfen-, Joch-, Nasen- und Thränenbeinen, dem Keilbeine, einem Zwischenkiefer-, einem Oberkiefer- und zwei Gaumenbeinen sowie dem mit ihm verbundenen, ebenfalls aus mehreren Theilen bestehenden Unterkieferbeine zusammen. Mehr noch als die geringe Größe des hirntragenden Theiles fällt die freie Beweglichkeit des Kiefergerüstes auf. »Der Zwischenkiefer«, sagt Karl Vogt, »hängt fest mit dem Nasenbeine zusammen; dagegen sind Oberkiefer-, Flügel- und Gaumenbeine durchaus beweglich und können sowohl nach den Seiten als auch nach vorn und hinten geschoben werden. Eine ebenso große Beweglichkeit ist in den Unterkiefern hergestellt. Das lange, schuppenförmige Zitzenbein hängt nur durch Bänder und Muskeln mit dem Schädel zusammen und trägt an seinem Ende das ebenfalls lange, stabförmige, meist schief nach hinten gerichtete Quadratbein, an welchem der Unterkiefer eingelenkt ist. Dieser selbst besteht aus zwei völlig getrennten, stabförmigen, nur wenig gebogenen Hälften, welche vorn entweder gar nicht oder nur durch lockere Sehnenfasern mit einander verbunden sind, und deren Trennung äußerlich gewöhnlich auch durch sogenannte Kinnfurchen an der Unterfläche des Kopfes ausgedrückt ist.« Jeder Unterkieferast also wird gebildet durch drei stabförmige Knochen, welche durch lose Gelenke verbunden sind und nach allen Seiten hin bewegt oder weggedrückt werden können. An den Schädel schließt sich der Leib unmittelbar an, da eine Sonderung der Hals-, Brust-, Lenden-, Kreuz- und Schwanzwirbeln bei den Schlangen nicht durchzuführen ist. Schon der zweite Wirbel hinter dem Schädel trägt wie die übrigen ein Paar falscher Rippen, welche sich von denen des Rumpftheiles nur durch ihre etwas geringere Größe unterscheiden. Von ihm an nach hinten zu haben alle Wirbel mehr oder weniger denselben Bau. Sie sind durch wirkliche Kugelgelenke mit einander verbunden, derart, daß der Gelenkknopf des vorhergehenden in einer runden Pfanne des nachfolgenden spielt, und tragen Rippen, welche ebenso durch Kugelgelenke mit den Wirbelkörpern zusammenhängen. Die Rippen erlangen insofern eine besondere und überaus wichtige Bedeutung, als sie den Schlangen die fehlenden Glieder ersetzen. Sie enden in einer Muskelschicht, welche mit den großen Bauchschildern zusammenhängt und drücken, wie ich weiter unten ausführen werde, letztere, wenn sie von[267] vorn nach rückwärts bewegt werden, mit den hinteren vorspringenden Rändern gegen die Fläche, auf welcher die Bewegung erfolgen soll, stellen somit also eine Unzahl von Hebeln dar, von denen jeder einzelne, wenn auch nicht einem Beine entspricht, so doch die Thätigkeit eines solchen übernimmt. Jedenfalls ist es nicht unrichtig zu sagen, daß die Schlangen auf ihren Rippen gehen. Bei einzelnen Arten können die Halsrippen auch seitlich ausgebreitet werden. Im Schwanztheile verkümmern die Rippen mehr und mehr, bis sie endlich gänzlich verschwinden. Je nach Art und Größe schwankt die Anzahl der Wirbel in weiten Grenzen: ausnahmsweise nur scheint sie weniger als hundert zu betragen, kann aber bei einzelnen Arten bis gegen vierhundert ansteigen. Ein Brustbein fehlt allen Schlangen, da die Rippen vollständig frei endigen, und ebensowenig bemerkt man eine Spur von dem Schultergürtel und dem vorderen Fußpaare.

Nicht minder beachtenswerth als die Knochen des Gerippes sind die Zähne, welche je nach den verschiedenen Familien wichtige Unterschiede zeigen und zur Aufstellung von Unterordnungen benutzt worden sind. Zähne stehen nicht allein auf dem Ober- und Unterkiefer, sondern auch auf dem Zwischenkiefer, den Gaumen- und Flügelbeinen. Sie sind stets dem sie tragenden Knochen angewachsen und werden durch neue, hinter oder neben ihnen sich entwickelnde und mit ihnen in eine Schleimhautfalte eingeschlossene ersetzt, wenn dies nöthig sein sollte. Man unterscheidet dreierlei Arten: derbe, gefurchte, d.h. solche, welche an ihrer äußeren Seite mit einer tiefen, von der Wurzel bis zur Spitze verlaufenden Furche versehen sind, und hohle, am Vordertheile der Wurzel durchlöcherte, an der Spitze gespaltene. Alle sind nach hinten gekrümmte, spitzige Hakenzähne, welche nur zum Beißen und zum Festhalten der Beute, niemals aber zum Zerreißen oder zum Kauen dienen können. Die derben Zähne bilden einen aus harter Zahnmasse bestehenden, mit dünnem Schmelz bekleideten Kegel; die Fur chenzähne erscheinen gewissermassen als unvollkommene Hohlzähne; denn man kann sagen, daß sich bei letzteren die Ränder der Furche zusammengewölbt und eine Röhre gebildet haben. »Nach dieser Beschaffenheit der Zähne«, bemerkt Karl Vogt, »richtet sich auch der Bau des Oberkieferapparats. Bei den ungefährlichen Schlangen mit massigen Zähnen sind die Oberkiefer sehr lang und mit einer ununterbrochenen Reihe von Zähnen besetzt, auf welcher ein zweiter Zahnbogen nach innen folgt, gebildet von den in das Gaumenbein eingepflanzten, bei fast allen Schlangen sich findenden Zähnen. Bei den sogenannten Trugschlangen mit gefurchten Zähnen ist der Oberkiefer schon kürzer, in seinem Vordertheile mit kleinen Hakenzähnen und hinten mit den großen Rinnenzähnen bewaffnet. Bei den Giftnattern und Seeschlangen ist der Oberkiefer nur kurz und trägt hinter den großen, geschlitzten Giftzähnen einige kleine, massige Hakenzähne; bei den Ottern endlich ist der Oberkiefer auf ein ganz kurzes Knöchelchen verkümmert und nur mit hohlen und geschlitzten Giftzähnen besetzt.« Genaueres hierüber wird bei Schilderung der einzelnen Unterabtheilungen selbst, insbesondere bei Beschreibung der Giftschlangen, zu sagen sein.

Eine Folge der eigenthümlichen Bildung des Knochengerüstes ist die Menge der Muskeln. Man kann ebensoviele Zwischenrippenmuskeln zählen als Rippen; außerdem verlaufen längs des Rückens Muskeln, welche an den vielen Rippen und Wirbeln zahlreiche Befestigungspunkte finden und deshalb nicht bloß gewaltige Kraft äußern, sondern auch in der verschiedenartigsten Richtung wirken können. Wie bei allen Kriechthieren überhaupt sind sie sehr blaß von Farbe.

Der langgestreckten Gestalt des Leibes entsprechen die Eingeweide. Die Luftröhre öffnet sich weit vorn im Rachen, zieht sich unter und neben der Speiseröhre hin und besteht aus feinen, dehnbaren Knorpelringen, welche im vorderen Theile geschlossen, hinten aber durch eine Haut verbunden sind; der Kehlkopf ist nicht deutlich gebildet, und der Kehldeckel fehlt. Nach unten zu erweitern sich die Ringe allmählich und gehen in die Lunge über, welche einen einzigen großen Hohlsack darstellt und sich bis gegen das Ende des Bauches erstreckt. Eine zweite Lunge wird nur bei wenigen Schlangen bemerkt, erscheint der ersten gegenüber jedoch stets verkümmert. Das kleine Herz, welches weit vom Kopfe entfernt liegt, hat zwei vollkommen geschiedene Vorkammern und eine unvollkommen getrennte Herzkammer. Die Verdauungswerkzeuge zeichnen sich durch ihre Einfachheit aus. Der [268] Schlund ist lang und sehr muskelkräftig, der Magen, eigentlich nur eine Erweiterung desselben, einem langen Sacke zu vergleichen, von welchem der kurze und wenig gewundene Darmschlauch bloß durch eine Verengerung des Ganzen abgeschlossen wird. Sehr lang gestreckt sind Nieren, Eierstöcke und Hoden; die Leber bildet ebenso einen langen, verhältnismäßig großen Lappen; die Gallenblase ist umfangreich, die Bauchspeicheldrüse groß.

Im hohen Grade bedeutsam für das Leben der Schlangen sind die Drüsen, welche bei den giftigen Arten der Ordnung besonders sich entwickeln. Diese Drüsen haben begreiflicherweise zu genauen Untersuchungen Veranlassung gegeben. Nach Meckels Befund sind im Kopfe der Schlangen fünf Drüsenpaare vorhanden, von denen zwar nicht alle, wohl aber mehrere zugleich vorkommen: die Zungendrüse, die Thränendrüse, die untere und die obere Backen- oder Lippendrüse, sowie endlich die Giftdrüse. Erstere wird fast bei allen Schlangen gefunden und kann bei denen, wo man sie noch nicht beobachtet hat, übersehen worden sein: sie liegt dicht hinter dem vorderen Ende der unteren Fläche des Mundes, ist klein, länglichrund, hart, glatt, nicht deutlich aus Lappen zusammengesetzt und öffnet sich ganz vorn neben der Mündung der Zungenscheide. Kaum weniger allgemein ist die ansehnlichere, weichere, gelappte Thränendrüse, welche nach innen oder hinten vom Auge, meistens aber ganz außerhalb und hinter der Augenhöhle sich findet. Die untere Lippendrüse, nach außen neben den Unterkieferästen gelegen und durch zahlreiche Aus führungsgänge außerhalb der Unterkieferzähne mündend, besteht aus mehreren länglichen oder rundlichen, senkrechten, geraden und etwas gewundenen Lappen, ist hart und zeigt sich bei den giftlosen Schlangen entwickelter als bei den giftigen. Ihr gegenüber, neben der äußeren Fläche der Oberkieferäste, liegt die ganz ähnlich gebildete Oberlippendrüse. Die Giftdrüse endlich, hinter und unter den Augen über dem Oberkiefer sich befindend, ist sehr groß, länglich, hat ein blätteriges Gewebe, im Inneren eine ansehnliche Höhle und unterscheidet sich außerdem von allen übrigen durch den langen Ausführungsgang, welcher an der äußeren Fläche des Oberkiefers bis nach vorn verläuft und hier vor und über dem Giftzahne in die diesen umgebende häutige Scheide so sich öffnet, daß ihre Absonderung in den Zahn einfließen kann. Ein sehr starker Muskel umhüllt sie und dient mit dem Kaumuskel dazu, sie zusammenzudrücken. Bei einzelnen Giftschlangen erstreckt sie sich soweit nach hinten, daß sie theilweise den Rippen aufliegt. Sie findet sich bei allen Schlangen, welche Hohlzähne haben, während sie bei den Furchenzähnern durch eine ähnliche ersetzt wird. Letztere ist ebenfalls von weicher, schwammiger Beschaffenheit, besitzt aber nie die dichte, muskelige Umhüllung zum Zusammendrücken, erscheint also bei weitem unvollkommener, minder geeignet zur Einführung des Giftes in die Wunden, und kann höchstens durch den vorderen Schläfenmuskel ein wenig zusammengedrückt werden.

Das Rückenmark überwiegt das Gehirn an Masse sehr bedeutend. Letzteres ist ungemein klein, das Rückenmark hingegen, entsprechend der Länge der Wirbelsäule, deren innere Röhre es ausfüllt, sehr groß oder massig. Hieraus läßt sich von vornherein die außerordentliche Reizbarkeit der Muskeln, die Stumpfheit der Sinne und die Schwäche der übrigen Geistesfähigkeiten erklären. Unter den Sinnen steht unzweifelhaft das Gefühl obenan, insbesondere soweit es sich als Tastsinn bekundet. Die seit alten Zeiten verschrieene Zunge, in welcher Unkundige noch heutigentages das Angriffswerkzeug der Schlangen sehen, dient wahrscheinlich gar nicht zum Schmecken, sondern ausschließlich zum Tasten, wird aber gerade deshalb für das Thier von ungewöhnlicher Bedeutung. Sie ist sehr lang, dünn, vorn in zwei langspitzige Hälften gespalten und mit einer hornigen Masse überzogen, liegt in einer muskeligen Scheide verborgen, welche unter der Luftröhre verläuft und kurz vor deren Mündung, nahe der Spitze der Unterkinnlade, sich öffnet, kann in diese Scheide ganz zurückgezogen, aber auch weit hervorgestoßen werden und zeichnet sich aus durch außerordentliche Beweglichkeit. Ein Ausschnitt im Oberkiefer, welcher auch bei ganz geschlossenem Munde noch eine Oeffnung bildet, erleichtert ihr wechselseitiges Aus- und Einziehen, da sie durch ihn immer freien Ausgang findet. Das Gesichtswerkzeug der Schlangen dürfte hinsichtlich seiner Schärfe [269] der in ausgezeichnetem Grade tastfähigen Zunge sich anreihen, obgleich das Auge unzweifelhaft minder vollkommen ist als bei den übrigen Kriechthieren. Eine besondere Eigenthümlichkeit desselben liegt in seiner scheinbaren Unbeweglichkeit, welche ihm ein gläsernes Ansehen und einen unheimlichen Ausdruck verleiht. An Stelle der fehlenden Augenlider findet sich ein durchsichtiges Häutchen, welches »in ähnlicher Weise wie ein Uhrglas in einen Falz der runden Augenhöhle eingeheftet ist und eine Kapsel bildet, die durch einen weiten Gang des Thränenkanals nach innen mit der Nasenhöhle in Verbindung steht«. Dieses durchsichtige Häutchen, von einzelnen mit Unrecht der Hornhaut verglichen oder als solche angesehen, ist ein Theil der Oberhaut und wird bei der allgemeinen Häutung theilweise ebenfalls mit entfernt, weshalb denn auch seine Durchsichtigkeit durch die Häutung vermehrt und während der Zeit einer Häutung bis zur anderen allmählich vermindert wird. Wohl zu beachten ist, daß ein Theil der Augenkapsel bei derartigem Wechsel bestehen bleibt, die Kapsel selbst also gleichsam als geschlossenes, durchsichtiges Lid anzusehen ist, unter welchem das Auge frei sich bewegen kann. Der Stern ist bald rund, bald länglich und dann quer oder senkrecht gestellt: ersteres bei den Tag-, letzteres bei den Nachtschlangen. Die Regenbogenhaut glänzt meist in lebhaften Farben, bei einzelnen golden, bei anderen silbern, bei manchen hochroth, bei einigen grünlich. Das Geruchswerkzeug, äußerlich an den Nasenlöchern erkennbar, welche jederseits zwischen Auge und Spitze der Oberkinnladen entweder seitlich oder oben auf der Schnauze sich öffnen und bei gewissen Arten geschlossen werden können, scheint weit hinter Tastsinn und Gesicht zurückzustehen. Die Nasenröhren sind kurz, die knöchernen Muschelbeine, deren Schleimhaut nur von wenigen Nervzweigen durchzogen wird, sehr einfach. Von dem Gehörwerkzeuge nimmt man erst dann etwas wahr, wenn man die Schuppen an den Kopfseiten entfernt, da die kurzen Gehörgänge gänzlich unter der Haut verborgen liegen. Eine eigentliche Trommelhöhle fehlt und ebenso das Trommelfell, die Schnecke aber ist vorhanden und im wesentlichen der der Vögel ähnlich.

Die Anlage des Leibes bedingt die den Schlangen eigenthümlichen Bewegungen und, wie selbstverständlich, bis zu einem gewissen Grade die Lebensweise, da die Begabungen der Thiere mittelbar mindestens aus der Leibesanlage hervorgehen. Die Bewegungen sind vielseitiger, als der Unkundige gewöhnlich annimmt. Allerdings verdienen die Schlangen den Namen Kriechthiere mehr als die meisten übrigen Klassenverwandten; sie kriechen aber keineswegs allein auf ebenem Boden fort, sondern auch bergauf und bergab, an Bäumen empor und durch das Gezweige, auf der Oberfläche des Wassers und unter derselben hin: sie kriechen, klettern, schwimmen und tauchen also, und sie thun alles annähernd mit derselben Behendigkeit und Gewandtheit. Ihre zahlreichen, nur an den Wirbeln eingelenkten, nach unten freien Rippen kommen beim Kriechen zur Geltung: jede einzelne Rippe wird, wie bemerkt, zu einem Fuße, zu einer Stütze und zu einem Hebel, welcher den Leib nicht bloß trägt, sondern auch fortbewegt. Die kriechende Bewegung geschieht jedoch anders, als Unkundige anzunehmen und unerfahrene Maler abzubilden pflegen, nämlich nicht in senkrechten Bogenwindungen, sondern in seitlichen Wellenlinien. Alle Wirbel lassen sich sehr leicht in seitlicher Richtung biegen, die Rippen ebenso leicht von vorn nach hinten ziehen. Will nun die Schlange sich vorwärts bewegen, so spannt sie abwechselnd diese, abwechselnd jene Rippenmuskeln an, krümmt dadurch den Leib in eine wagerecht liegende Wellenlinie, zieht die Rippen soweit vor, daß sie fast oder ganz senkrecht stehen und bringt sie bei der nächsten Krümmung in eine schiefe Richtung von vorn nach hinten, bewegt sie also wirklich in ähnlicher Weise wie andere Thiere ihre Füße. Die scharfen Ränder der nach unten gerichteten Schilder oder Schuppen vermitteln den Widerstand am Boden, da sie wohl eine Bewegung nach vorn ermöglichen, nicht aber auch ein Ausgleiten nach hinten zulassen. So lange das Thier auf freiem Boden sich fortschlängelt, geschieht seine Bewegung mit großer Leichtigkeit: der ganze Leib ist dann in Thätigkeit. Ein beträchtlicher Theil der hunderte von Rippenpaaren arbeitet stemmend, während die übrigen gleichzeitig vorwärts gezogen und in demselben Augenblicke wirksam werden, in welchem die anderen aufhören, es zu sein. Jede einzelne [270] Welle, welche die Linie des Leibes beschreibt, wird sehr schnell ausgeglichen, und die Förderung kann demgemäß eine ziemlich rasche sein; aber gerade infolge der unzähligen Wellen, welche der Leib beim Vorwärtskriechen beschreiben muß, wird die Schnelligkeit der Bewegung auch wiederum verlangsamt. Kriecht die Schlange durch enge Löcher, welche ihrem Leibe seitliche Bewegungen nicht gestatten, so fördert sie sich ausschließlich durch gangartiges Aufstelzen ihrer Rippen und Anstemmen ihrer Schuppen. Das Klettern ist eben auch nichts anderes als ein Kriechen an senkrechten Flächen. Ein Baumstamm, welcher der Schlange gestattet, ihn zu umwinden, verursacht ihr, falls seine Rinde nicht sehr glatt ist, durchaus keine Schwierigkeit: sie gleitet an ihm in schraubenförmigen Windungen, selbstverständlich unter fortwährend schlängelnder Bewegung, sehr rasch empor, da sie sich gegen das Herabrutschen durch die scharfen Hinterränder der Bauchschilder genügend sichern kann. Auf den Aesten selbst schlängelt sie sich beinahe mit derselben Sicherheit und Eilfertigkeit fort als auf ebenem Boden, insbesondere dann, wenn das Gezweige dicht ist. Genau dieselbe Bewegung führt sie auch beim Schwimmen aus; hierbei ist es jedoch unzweifelhaft der Schwanz, welcher das wichtigste Bewegungswerkzeug abgibt. Alle Arten der Ordnung sind fähig zu schwimmen; aber diejenigen, welche für gewöhnlich nicht das Wasser aufsuchen oder in ihm leben, scheinen durch die Bewegung in ihm sehr bald ermüdet zu werden. Bei den eigentlichen Seeschlangen, deren Schwanz seitlich abgeplattet und durch Hautsäume noch verbreitert ist, gleicht die Schwimmbewegung mehr der eines Aales als anderer Ordnungsverwandten.

»Wenige Thiere«, behauptet Lacépède, »sind so schnell wie die Schlangen. Wenn sie sich auf ihre Beute stürzen oder vor einem Feinde fliehen, gleichen sie dem Pfeile, welchen ein kräftiger Arm vorwärts schleudert; jeder einzelne Theil wirkt dann wie eine Stahlfeder, welche gewaltig losschnellt. Sie scheinen unaufhörlich von allem, was sie berühren, zurückgestoßen zu werden, durch die Luft zu fliegen und die Erde nur zu streifen. Bis zu den höchsten Spitzen der Bäume empor gelangen sie schneller als ein Vogel: sie ringeln sich mit solcher Geschwindigkeit an Stämmen und Aesten hinauf und herab, daß das Auge ihnen kaum folgen kann.« Diese Auslassung erinnert noch sehr an die übertriebenen Schilderungen der Alten; denn keine einzige Schlange bewegt sich wirklich so, wie der Franzose glauben machen will. »Da die schlängelnde Bewegung«, berichtet Lenz, »dem Auge ein unsicheres Bild darbietet, und wenige Menschen sich die Mühe geben, ihre Schnelligkeit näher zu beobachten, so ist man allgemein überzeugt, daß letztere sehr groß sei; keine Schlange aber läuft so schnell, daß man nicht, ohne zu laufen, nur mit starken Schritten nebenhergehen könnte. Verhältnismäßig sind sie langsamer als Eidechsen, Frösche, Mäuse und dergleichen. Auf Moos und kurzer Haide laufen sie am schnellsten, weil hier die federnde Unterlage mithilft, weniger schnell auf dem Erdboden. Legt man sie auf eine Glasscheibe, so wird es ihnen sehr schwer, vorwärts zu kommen. An steilen Bergwänden schießen sie gleichsam wie im Fluge hinab, zuweilen so schnell, daß man nicht einmal erkennen kann, von welcher Art und wie groß sie sind.«

Nur sehr wenige Schlangen sind im Stande, das vordere Drittheil ihres Leibes aufzurichten; Abbildungen, welche das Gegentheil vorstellen wollen, dürfen also ohne Bedenken als falsch bezeichnet werden. Die meisten Schlangen erheben ihren Kopf nicht mehr als dreißig Centimeter über den Boden. Wenige, beispielsweise die Brillenschlange, machen hiervon eine Ausnahme; viele sind nicht einmal im Stande, wenn man sie am Schwanze packt und frei hängen läßt, so sich zu krümmen, daß sie mit dem Kopfe die Hand oder den Arm erreichen.

Die Athmung der zu vollem Leben erwachten und thätigen Schlangen geschieht unter deutlicher Bewegung der abwechselnd sich hebenden und senkenden Rippen ununterbrochen, ist jedoch im allgemeinen wenig lebhaft und steigert sich nur bei zunehmendem Zorne mehr und mehr. Heiseres, langanhaltendes und nur auf Augenblicke unterbrochenes Zischen, welches die fehlende Stimme vertritt, gibt solcher Stimmung entsprechenden Ausdruck. Eine in Afrika lebende Schlange soll, nach Livingstone's Angabe, ihr Zischen so oft unterbrechen, daß es wie das Meckern einer Ziege klingt.

[271] Mit Ausnahme des Gefühls sind alle Sinne der Schlangen stumpf und schwach, und das Gefühl selbst ist eben auch nur als Tastsinn entwickelt. Wir stimmen ebenfalls ein in die allgemeine Würdigung der Schlangenzunge, obgleich wir sehr wohl wissen, daß ihre Bedeutung eine ganz andere und in der That weit wichtigere ist, als die Alten wähnten. Allerdings können sich Schlangen auch ohne Zunge behelfen, nicht aber so leicht ihre üblichen Verrichtungen ausführen, als die wenigen hierauf bezüglichen Versuche dies glauben machen wollen. Lenz schnitt einer Ringelnatter die Hälfte der Zunge weg: sie gebrauchte das Ueberbleibsel so gut es gehen wollte und zeigte in ihrem Betragen noch fast dieselbe Behendigkeit wie früherhin. Eine Kreuzotter, welcher genannter Forscher so viel von der Zunge abtrennte, daß sie nur noch ein kurzes Stückchen herausstecken konnte, ließ in ihren Bewegungen keine bestimmten Veränderungen wahrnehmen. Aber wir haben auch Erfahrungen gewonnen, welche das Gegentheil von dem beweisen, was Lenz unausgesprochen zu folgern scheint. Unter den Arabern, welche nicht Schlangenbeschwörer oder erfahrene Schlangenfänger sind, herrscht die ja auch unter unserem Volke verbreitete Meinung, daß die Zunge das Werkzeug tödtlicher Verwundungen sei; sehr begreiflich daher, daß sie dieselbe einfach wegzuschneiden pflegen, in der Zuversicht, vor ihrem Gifte dadurch sich zu schützen. Derartig verstümmelte, oft gänzlich unschuldige Schlangen gelangen nicht selten in unsere Käfige. Sie leben hier freilich noch geraume Zeit, bewegen sich und die Stummel ihrer, niemals wieder nachwachsenden Zunge auch ganz ähnlich wie andere, ganzzüngige ihresgleichen; aber sie fressen nie, sie trinken nie, zeigen sich theilnahmloser als jede andere Schlange, bekümmern sich, so weit ersichtlich, weder um die Nahrung, noch um andere Gegenstände überhaupt und gehen unbedingt und elendiglich zu Grunde. Nach meinen Beobachtungen und Erfahrungen kann die Schlange ohne Zunge nicht gedeihen, nicht leben. Thatsache ist, daß jede Schlange, wenn sie nicht gerade ruht, unaufhörlich züngelt und dabei nach allen Richtungen hin arbeitet, um die Gegenstände, welche sich vor ihr befinden, zu erforschen, daß sie niemals trinkt oder ins Wasser steigt, bevor sie die Oberfläche desselben mit der Zunge berührt hat, daß sie nicht allein die bereits getödtete Beute vor dem Verschlingen, sondern, falls das Opferthier ihr dazu Zeit läßt, sogar vor dem Erwürgen oder Vergiften in gleicher Weise untersucht und, wenn sie fürchtet, daß der ins Auge gefaßte Gegenstand ihrer Jagdbegier entrinnen könnte, vor dem Angriffe wenigstens durch häufiges Züngeln die Absicht bekundet, die übliche Untersuchung an ihm vorzunehmen. »Sie scheint«, sagt Lenz, »nicht bloß das zu fühlen, was sie unmittelbar mit der Zunge berührt, sondern selbst auf eine Entfernung von etwa einem Centimeter durch dieselbe von unberührten Gegenständen Kunde zu erlangen. Recht deutlich kann man sich hiervon überzeugen, wenn man eine Schlange aus einem Kasten, Glase und dergleichen steigen läßt. Sobald sie Kopf und Hals über den Rand erhebt und nun den leeren Raum vor sich bemerkt, streckt sie die Zunge fortwährend soweit als möglich vor und bewegt sich bedächtig, während der Kopf sich ebenfalls nach verschiedenen Seiten wendet. Findet sie nun keinen Anhaltepunkt außer der äußeren Wand des Kastens, so senkt sie sich endlich, immer züngelnd, an diesem herab. Ebenso deutlich zeigt sich die Sache, wenn man eine Schlange auf Bäume klettern läßt, wo sie Ast für Ast mit der Zunge aufsucht, es jedoch nicht immer für nöthig erachtet, den Ast, auf welchen sie übergehen will, erst wirklich mit der Zunge zu berühren. Sperrt man eine Schlange in eine mit Luftlöchern versehene Schachtel, so streckt sie zuweilen ihre Zunge heraus; steckt man sie in Gläser, welche mit Wasser oder Branntwein gefüllt sind, so sieht man, wie sie ängstlich mit der Zunge an den Wänden des Glases herumsucht. Die Ringelnatter streckt, wenn sie schwimmt und dabei den Kopf über die Wasserfläche hält, fortwährend die Zunge heraus, als ob sie auf dem Lande krieche; ja, sie züngelt, auch wenn sie unter dem Wasser schwimmt. Je munterer eine Schlange ist, je mehr und je schneller züngelt sie. Die Kreuzotter bewegt, wenn sie wüthend ist, ihre Zunge so schnell, daß manche das dadurch entstehende Flimmern für eine elektrische Erscheinung gehalten haben.« Das oft wiederholte Einziehen der Zunge geschieht unzweifelhaft, um sie wieder schleimig zu machen und dadurch die Empfindlichkeit zu erhöhen.

[272] Im Vergleiche zur Tastfähigkeit der Zunge zeigt sich das Empfindungsvermögen der Schlangen schwach. Aus Erfahrung wissen wir, daß ihnen, trotz der dicken Bekleidung, selbst eine leise Berührung zum Bewußtsein gelangt, und ebenso, daß sie mit anderen Kriechthieren die Vorliebe für die Wärme theilen, da ja auch diejenigen, welche nur des Nachts thätig sind, bei Tage ihren Schlupfwinkel verlassen, um sich das Hochgefühl der Besonnung zu verschaffen; trotz alledem irrt man schwerlich, wenn man annimmt, daß im allgemeinen starke Reize erforderlich sind, um das Gefühl zu erregen. Viel eher als von Empfindungsvermögen, darf man von Empfindungslosigkeit reden. Auch die Schlangen bekunden die Zählebigkeit anderer Kriechthiere, ertragen Martern, welche höher entwickelten Wesen unbedingt tödtlich werden, und überraschen bei Verwundungen, ja sogar Theilungen selbst den, welcher die gegenseitige Unabhängigkeit ihrer Nervenmittelpunkte kennt. Boyle brachte Vipern und Nattern unter die Luftpumpe und leerte den Raum unter der Glocke so weit dies möglich war: der Schlangenleib dehnte sich zu einer Blase aus, die Kinnladen wurden auseinander gezerrt; aber beide ließen noch stundenlang Lebenszeichen erkennen. Das ausgeschnittene Herz einer Schlange schlägt längere Zeit fort, der abgehauene Kopf der Viper züngelt, beißt und vergiftet noch, eine geschundene, das heißt ihrer Schuppenhaut beraubte Schlange, lebt noch tagelang. Das Empfindungsvermögen eines derartig veranlagten Thieres kann nicht bedeutend sein.

Nicht viel anders verhält es sich mit den übrigen Sinnen. Sehr richtig ist der Ausspruch Lincks, daß die Empfänglichkeit der Zunge nicht hinreicht, um das Auge vollständig zu ersetzen, obgleich diese Zunge der Schlange, gleich dem Stabe des Blinden, nicht bloß zur Unterstützung, sondern zum Ersatze des Sehvermögens dient; unrichtig dagegen die Behauptung, daß die Schlange des Auges nicht, der Zunge nur schwer entbehren kann, sich ohne diese kümmerlich durchs Leben hilft und ohne jenes zu Tode kümmert; denn das Auge erlangt bei ihr doch niemals die Bedeutung, wie bei den übrigen Kriechthieren, mit Ausnahme einiger wenigen. Dursy folgerte aus der seitlichen Stellung der Augen, daß ein jedes von ihnen, um das ihm zugewiesene Gesichtsfeld beherrschen zu können, unabhängig von dem anderen sich bewegen müsse und fand die Richtigkeit seines Schlusses durch die Beobachtung bestätigt. Nach dieser sind die Schlangen im Stande, ihre Augen ebensowohl gleichzeitig nach einer Richtung zu wenden als auch den Stern des einen nach dieser, den Stern des anderen nach jener Seite zu kehren, ebenso wie sie das eine Auge bewegen, das andere ruhen lassen können. Nach dieser Wahrnehmung sollte man annehmen dürfen, daß die Schlangen zu den scharfsichtigsten Thieren zählen müssen; in Wahrheit ist dies jedoch nicht der Fall: mit der Schönheit und Beweglichkeit des Auges steht seine Fähigkeit nicht im Einklange. Alle Beobachtungen sprechen dafür, daß das Gesicht schwach und unbedeutend, daß die Meinung, zu welcher sein Glanz veranlaßt, eine falsche ist. »Nach meiner Ansicht«, sagt Lenz, »sehen die Schlangen schlecht, obgleich das Gesicht nächst dem Gefühl der Zunge derjenige Sinn ist, welchem sie folgen. Ob es ausländische Arten gibt, welche gut sehen, weiß ich nicht, was aber unsere einheimischen betrifft, so scheint ihnen ihr Auge keinen rechten Begriff von den Gegenständen zu geben, obgleich sie dieselben wohl bemerken; sie scheinen vorzüglich nur auf deren Bewegungen zu achten. So z.B. laufen sie wie unbesonnen auf einen sich still verhaltenden Menschen los und fliehen erst, wenn er sich bewegt. Steckt man sie mit einem Feinde in eine große Kiste, so nähern sie sich ihm oft ohne weiteres und kriechen, wenn es geht, auf ihm herum; rührt er sich aber und versetzt ihnen vielleicht gar einige Hiebe oder Bisse, so nehmen sie, wenn sie nicht gerade zur Gegenwehr geneigt sind, Reißaus, kehren aber doch, wenn er sich ruhig verhält, oft bald zu ihm zurück und fliehen dann wieder, wenn es nochmals Hiebe gibt. Wüthende Schlangen, giftige und giftlose, beißen sogar nach einem Schatten und sehr oft an dem Gegenstande, wonach sie zielen, wenn er nicht groß ist, vorbei; doch kann man einwenden, in solchen Fällen mache die Wuth sie blind. Bevor die Häutung stattfindet, ist das Auge gleichsam mit einem weißlichen Schleier überzogen, welcher von dem sich später ablösenden Oberhäutchen herrührt; sie sehen in dieser Zeit noch[273] schlechter.« Es liegen keine Beobachtungen vor, welche diesen Angaben des schlangenkundigen Lenz widersprechen, und was bezüglich unserer einheimischen Arten richtig ist, gilt auch für die übrigen. Demungeachtet darf man die Ursache ihres Gebarens vielleicht doch nicht allein auf Rechnung des Sinneswerkzeuges setzen, muß sie wahrscheinlich viel mehr in dem geringen Erkenntnisvermögen oder Verständnisse der Schlange suchen. Möglicherweise sieht das Auge schärfer und weiter als wir glauben, und nur der wenig entwickelte Verstand des Thieres verursacht Täuschungen, wie Lenz sie geschildert, und wir alle sie beobachtet haben. Uebrigens achten nicht allein geistig so tief stehende Thiere wie Schlangen, sondern auch wohl befähigte und entschieden fernsichtige, Wiederkäuer z.B., oft erst dann auf einen Gegenstand, wenn derselbe sich bewegt. Auch in anderer Hinsicht scheint Lenz falsch gefolgert zu haben. Er hebt her vor, daß sich der Augenstern der Schlangen in der Dunkelheit sehr erweitern und im Sonnenscheine zu einem kaum merkbaren Ritzchen zusammenziehen kann, erwähnt, daß man bei einer Schlange, welche man in eine Lage bringt, in der das eine Auge geraume Zeit hellerem Lichte, das andere aber der Dunkelheit ausgesetzt ist, den Augenstern des dem Lichte ausgesetzten Auges sehr verengert, den des anderen verhältnismäßig erweitert sieht, knüpft aber daran den Ausspruch, daß man sich nicht zu dem allgemeinen Glauben verleiten lassen dürfe, als ob ein Thier durch einen gespaltenen Stern als Nachtthier, durch einen runden als Tagthier bezeichnet würde. Dieser allgemeine Glaube ist doch richtig. Alle Schlangen mit gespaltenem Sterne führen gewiß ein nächtliches Leben, obwohl sie wie andere Nachtthiere auch bei Tage einigermaßen sehen können. Gerade hierüber haben wir neuerdings Beobachtungen angestellt, welche die allgemeine Regel vollkommen bestätigen.

Von dem sogenannten geistigen Ausdrucke des Schlangenauges hat man, meiner Ansicht nach, mehr Rühmens oder doch Wesens gemacht, als die Sache verdient. »Sprechend, wie selten ein Thierauge«, meint Linck, »spiegelt es nicht nur den Charakter, sondern selbst die Stimmung des Augenblicks wieder. Ruhig und mild, doch nicht glanzlos erscheint es an den friedfertigen Gliedern der Ordnung, unheimlich an denen, welche zu verwunden, doch nicht zu tödten gerüstet sind; drohend in der Wuth, d.h. furchtbar glüht das Auge der Otter, welche den Tod auf der Spitze ihres Zahnes trägt. Etwas fremdartiges aber gibt die glasige Haut, die sich darüber herwölbt, sowie die Starrheit des Augapfels, welcher sich nur schwer und in sichtbar gewaltsamen Rücken bewegt, auch den Blicken der frömmsten Schlange.« Letzteres ist vollkommen richtig, ersteres von dem Beobachter dem Schlangenauge beigelegt. Abgesehen von dem glasigen, hat dieses nichts auffallendes, das drohende und unheimliche aber seinen Grund weniger in der Bildung des Auges selbst als vielmehr in der Lage unter den es überwölbenden Schuppen, welche bei den nächtlich lebenden Giftschlangen besonders entwickelt sind und denselben Eindruck hervorbringen, wie z.B. der vorgezogene Brauenknochen eines Raubvogels.

Soweit wir zu urtheilen vermögen, folgt auf den Gesichtssinn hinsichtlich seiner Schärfe der des Gehörs, obgleich dessen Werkzeug uns in höherem Grade verkümmert erscheint als das des Geruchs. Die Stumpfgeistigkeit der Schlangenmacht sich bei Versuchen zur Prüfung der Sinnesschärfe sehr bemerklich und erschwert es dem Beobachter, schlüssig zu werden. Versuche, welche Lenz und andere anstellten, ergaben nur, daß sich Schlangen an verschiedene Töne wenig oder nicht kehrten, wenn dieselben nicht die Luft oder den Boden stark erschüttern. Dagegen haben nun alle Reisenden, vor denen Schlangenbeschwörer Indiens und Egyptens ihre Gaukeleien ausführten, beobachtet, daß die Schlangen nach den Tönen einer Pfeife eigenthümliche Bewegungen ausführen. Ich selbst habe in Egypten sehr oft gedachten Schaustellungen beigewohnt und bin ebenfalls zu derselben Ansicht gekommen wie andere Beobachter: auch ich glaube, daß sich die Schlangen wirklich einigermaßen an die gellenden Töne der von den Schlangenbeschwörern gehandhabten Blaswerkzeuge kehren. Doch will die eben ausgesprochene Meinung wenig besagen; denn ich kann recht wohl getäuscht worden sein, und Lenz und andere Naturforscher, welche das Gehör als äußerst stumpf bezeichnen, mögen Recht behalten.

[274] Noch schwieriger ist es, über den Geruch der Schlangen ins klare zu kommen. Die Bildung der Geruchswerkzeuge scheint so ungünstig als möglich zu sein, und die Beobachtung widerspricht einer dahin gehenden Annahme nicht. »Daß der Geruchssinn bei den Schlangen sehr schwach ist«, sagt Lenz, »schließe ich theils daraus, daß der Riechnerv sehr kurz ist, theils daraus, daß man sie nie etwas durch den Geruch aufsuchen oder untersuchen sieht, was man doch bei den Säugethieren leicht bemerken würde, theils auch aus folgendem: Ich nahm in Tabakssaft getauchte Stäbchen und hielt sie Kreuzottern, glatten Nattern, gelben Nattern, Ringelnattern vor die Nase; alle jedoch kehrten sich gar nicht daran. Bekanntlich aber ist der Tabakssaft nicht nur von starkem Geruche, sondern hat auch die Eigenschaft, daß er Kreuzottern, gelbe und glatte Nattern leicht tödtet oder doch wenigstens krank macht; so hätte ich wohl erwarten dürfen, daß diese Thiere, wenn ihr Geruchssinn scharf wäre, vor dem Geruche des Tabakssaftes schaudern würden.« Hierbei ist freilich eins noch zu bemerken. Alle Thiere riechen nur dann, wenn sie durch die Nase Luft einziehen oder, was dasselbe sagen will, Gerüche, das heißt verschiedene Gase, mit den Geruchsnerven in Berührung bringen; die Schlangen nun athmen bekanntlich sehr wenig und unregelmäßig: es bleibt also die Annahme, daß sie während der Dauer der von Lenz angestellten Versuche nicht geathmet haben, keineswegs ausgeschlossen. Andererseits spricht das sonstige Benehmen der Thiere wiederum für die Schlußfolgerung unseres trefflichen Forschers: keine Schlange bekundet durch irgend eine Bewegung oder ein sonstiges Zeichen, daß fortdauernde Gerüche auf sie irgend welchen Eindruck machen, keine, daß sie wittert. Dursy's Beobachtungen, nach denen Schlangen ihren Kopf aus einer früher mit Weingeist gefüllt gewesenen Flasche zogen, oder vor einer brennenden Cigarre zurückbogen, sprechen, meiner Ansicht nach, mehr für ihren Tast- als Geruchssinn.

Leichter als über alle anderen Sinnesthätigkeiten, mit Ausnahme des Tastsinnes, vermögen wir über den Geschmackssinn zu urtheilen, weil wir dreist behaupten dürfen, daß derselbe durchaus verkümmert ist. Hierauf deutet die Untersuchung der Zunge, hierauf die Beobachtung der lebenden Schlangen. Aristoteles behauptet freilich, daß die Zunge bloß deshalb doppelt getheilt sei, damit die leckerhafte Schlange die Freuden des Schmauses doppelt genießen könne; aber in dieser Zunge hat man noch keine Geschmacksdrüsen entdeckt, und an jeder Beute hinabwürgenden Schlange kann man beobachten, daß sie die Zunge während des Verschlingens in die Zungenscheide zurückzieht. Wenn man nun auch andererseits wahrnehmen mußte, daß sie zwischen verschiedenartiger Beute wohl einen Unterschied macht, so ist man doch nicht berechtigt, diese Thatsache zu Gunsten des Geschmackssinnes zu deuten, sondern sie höchstens auf Rechnung des Gefühls zu stellen. Die Behauptung des im übrigen so trefflichen Beobachters Aristoteles, daß die Schlangen unter den Thieren die ärgsten Leckermäuler seien, ist ebenso falsch als seine Angabe, daß sie im Genusse des Weines weder Maß noch Ziel kennen und sich betrinken sollen.

»Seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben« – dieser Ausspruch ist in doppelter Hinsicht unrichtig, am unrichtigsten aber, soweit er sich auf den Verstand der Schlangen bezieht; denn dieser ist so überaus gering, daß sich außer dem bereits im allgemeinen mitgetheilten kaum noch etwas besonderes hierüber sagen läßt. Wahrscheinlich thut man den Schlangen nicht Unrecht, wenn man annimmt, daß sie unter den tiefstehenden Kriechthieren die am tiefsten stehenden sind. Bei ihrer Jagd legen sie eine gewisse List an den Tag, und Feinden gegenüber benehmen sie sich ebenfalls zuweilen scheinbar verständig, gegen ihren Pfleger einigermaßen zuthunlich; unter keinen Umständen aber zeigen sie ein höheres Maß von Verstand als andere Kriechthiere: sie sind nicht bloß stumpfsinnig, sondern, wie bemerkt, auch stumpfgeistig.

Alle Erdtheile beherbergen Schlangen, aber keineswegs in annähernd gleicher Anzahl. Auch sie unterliegen den allgemeinen Verbreitungsgesetzen der Kriechthiere und nehmen um so rascher an Arten und Einzelwesen ab, je höher die Breite ist; allein nicht alle gleichen Breitengrade weisen auch eine verhältnismäßig gleich zahlreiche Menge von ihnen auf. Theilt man das Festland der Erde, wie dies von allen Thierkundigen der Neuzeit geschieht, in ein nördlich altweltliches, äthiopisches, indisches, [275] australisches, nördlich neuweltliches und südlich neuweltliches Gebiet ein, so ergibt sich, laut Günther, daß die Schlangen ungefähr in folgender Weise austreten.

In dem nördlich altweltlichen Gebiete, welches Nordafrika bis zum Atlas, Europa, Kleinasien, Persien, Nord- und Mittelasien bis zum Himalaya, China, Japan und die Aleuten umfaßt, leben die wenigsten Schlangen, ebenso was die Sippen als was die Arten angeht, und finden sich nur kleine, düsterfarbige, schwächliche und furchtsame Vertreter der Ordnung. Nattern sind vorwiegend und in viermal größerer Anzahl als die Vipern, in zwanzigfach zahlreicherer Menge als die Riesenschlangen, beziehentlich Stummelfüßler, vorhanden. Die Uebereinstimmung der im Westen wie im Osten, im Süden wie im Norden auftretenden Arten ist unverkennbar. Keine von allen kommt jenseits des siebenundsechzigsten Grades der Breite vor.

Im äthiopischen Gebiete, welches Afrika südlich vom Atlas, Madagaskar, Bourbon, Mauritius und vielleicht Südarabien bis zum Persischen Golfe in sich begreift, wird der Einfluß der Gleicherländer bemerklich. Eigenthümliche Sippen und Arten, riesenhafte, prachtvoll gefärbte und sandfarbene Schlangen treten auf, und den auf dem Boden lebenden gesellt sich eine auffallend große Anzahl solcher, welche auf Bäumen hausen. Madagaskar besitzt so viele ihm eigenthümliche Arten, daß man es beinahe als selbständiges Gebiet ansehen möchte. Noch herrschen die Nattern vor, überwiegen beispielsweise die Riesenschlangen um das acht-, die Vipern um das elffache; aber letztere erreichen ungewöhnliche Größe, und neben ihnen leben Vertreter anderer Giftschlangenfamilien, schon von Egypten an die in zahllosen Spielarten fast über das ganze Gebiet sich verbreitende Uräusschlange und in dem die Ostküste bespülenden Meere Seeschlangen. Dem Gebiete eigenthümlich sind die Rauhnattern und Wüstenschlangen sowie mehrere Sippen aus den Familien der Riesen-, Sand-, Zwerg- und Baumnachtschlangen, Fangzähner und Nattern. Auf den Kanarischen Inseln fehlen, nach Befund Bolle's und anderer Beobachter, Schlangen gänzlich.

Das indische Gebiet, welches sich über ganz Südasien, einschließlich Burma, Malakka und Südchina, die Sundainseln und Philippinen sammt den benachbarten kleinen Eilanden erstreckt, ist das schlangenreichste, vielleicht auch am besten durchforschte der Erde: »Die Anzahl der in Indien wohnenden Schlangenarten ist grenzenlos«, sagt bereits Aelian. Hier leben einundzwanzigmal mehr Schlangen als in dem nördlich altweltlichen Nachbargebiete; hier ist die eigentliche Heimat der Seeschlangen, hier die Wohnstätte anderer Giftschlangen aller übrigen Familien der Unterordnung; hier kommt auf je sechs giftlose eine giftige Schlange. Bezeichnende Familien sind die Warzen- und Nacktgaumenschlangen; dem Gebiete eigenthümliche Sippen finden sich aus den Familien der Sand-, Zwerg-, Peitschen-, Plumpkopf- und Süßwasserschlangen sowie der Fangzähner; nur hier heimische Giftschlangen endlich sind die Bungaren-, Wurm- und Baumottern. Die Insel Ceylon steht zu diesem Gebiete in einem ähnlichen Verhältnisse wie Madagaskar zu Afrika, indem auf genanntem Eilande mehr eigenartige Schlangenleben als auf irgend einer anderen großen südasiatischen Insel.

Von dem australischen Gebiete, zu welchem wir außer dem Festlande Neuholland auch die Papuainseln, Tasmanien und sämmtliche bisher nicht erwähnte Inselgruppen des Stillen Weltmeeres zählen, kennt man gegenwärtig kaum mehr als diejenigen Schlangen, welche die kleineren Eilande und die Küstenränder der größeren bewohnen, ist also noch nicht im Stande, eine befriedigende Uebersicht aller hier hausenden Arten zu geben. Arm an Schlangen aber ist dieses Gebiet keineswegs und bezeichnend für dasselbe, daß mindestens zwei Drittheile aller bisher bekannt gewordenen Arten giftig sind, bezeichnend ebenso, daß alle giftigen Schlangen zu den Giftnattern und die überwiegende Menge, ungefähr zwei Drittheile der giftlosen, zu den Riesen- beziehentlich Boaschlangen gehören; die übrigen sind Nattern. Ein ähnliches Mißverhältnis zwischen giftigen und ungiftigen Schlangen findet in keinem anderen Gebiete statt; ebensowenig aber gibt es noch einmal ein so großes, innerhalb der Verbreitungsgrenzen gelegenes Stück Erde wie Neuseeland, welches in der glücklichen Lage ist, gar keine Schlange zu beherbergen.

[276] Obwohl erheblich kleiner als das nördlich altweltliche Gebiet, zeigt sich das in entsprechend ähnlicher Lage sich ausdehnende Nordamerika, welches das nördlich neuweltliche Gebiet bildet, doch bei weitem schlangenreicher als jenes. Zwar geht hier, so viel bekannt, keine einzige Schlange nach Norden hin über den sechzigsten Breitengrad hinaus; allein der Süden des gemäßigten Gürtels, welcher als die ungefähre Grenze des Gebietes angesehen werden darf, bietet den Schlangen ungemein günstige Verhältnisse, und so erklärt sich ihre sonst auffallende Entwickelung. Bezeichnend für das Gebiet ist das Vorwalten der Nattern und Zwergschlangen innerhalb der Unterordnung der giftlosen Schlangen, das nur vereinzelte Auftreten der Giftnattern und das Nichtvorhandensein der Vipern, welche hier wie im australischen und südlich neuweltlichen Gebiete fehlen: fast sämmtliche Giftschlangen Nordamerikas sind Grubenottern.

Wie zu erwarten, ist das südlich neuweltliche Gebiet, Südmejiko, Mittel- und Südamerika, Westindien, die Galapagos- und Falklandsinseln in sich vereinigend, sehr reich an Schlangen, nimmt auch in der That die nächste Stelle nach dem indischen ein. Unter den giftlosen Schlangen herrschen auch hier wiederum die Nattern und Riesenschlangen vor; die Fangzähner fehlen und werden durch die Südamerika eigenthümlichen Mondschlangen ersetzt; die Giftschlangen treten zahlreich als Korallenottern auf oder sind Lochottern.

Um schließlich noch bestimmte Zahlen zu geben, will ich sagen, daß von den sechshundertundfünfunddreißig Schlangenarten, welche Günther im Jahre 1858 annahm, vierzig in dem nördlich altweltlichen, achtzig im äthiopischen, zweihundertundvierzig im indischen, funfzig im australischen, fünfundsiebzig im nördlich neuweltlichen und hundertundfunfzig im südlich neuweltlichen Gebiete leben.

Abgesehen von reichlicher Nahrung, verlangen die Schlangen passende Versteck- und Zufluchtsorte, meiden daher Gegenden, welche letztere ihnen nicht gewähren. Mit Befremden bemerkte Schweinfurth, daß es im Bongolande keine oder doch sehr wenige Schlangen gibt, und erhielt auf Befragen eine Erklärung, welcher er beistimmen mußte. Es fehle, sagte man, in jenem steinigen Gelände an der schwarzen Erde, welche in der Zeit der Dürre tief sich spaltet und den Schlangen die zu ihrer Ruhe und noch mehr bei Steppenbränden unerläßlichen Schlupfwinkel bietet. Aehnliches kann man auch bei uns zu Lande wahrnehmen. So ist die Kreuzotter in der Umgegend Berlins stellenweise ungemein häufig und fehlt an anderen Orten gänzlich, weil sie dort Schlupfwinkel, hier aber keine findet. Im allgemeinen gilt auch für die Schlangen, daß sie um so häufiger auftreten, je wechselreicher eine Gegend ist. Gänzliches Fehlen derselben gehört zu den Ausnahmen; denn sie hausen in der Wüste ebensowohl wie im Walde, im Gebirge ebensogut wie in der Tiefebene. Wärme und Feuchtigkeit sagen ihnen mehr zu als Hitze und Trockenheit; doch können auch sie in letzterer Hinsicht unglaubliches ertragen. Ungeachtet ihrer Fußlosigkeit wissen sie sich einzurichten, die einen auf ebenem Boden, die anderen an steilen Gehängen, diese im Sumpfe, jene im Wasser der Seen, Flüsse, selbst des Meeres, einzelne sogar unter der Erde, nicht wenige im Gezweige der Bäume. An dem einmal gewählten Aufenthaltsorte scheinen sie beharrlich festzuhalten, also, mit anderen Worten, nur ein sehr kleines Gebiet zu durchstreifen. In beschränktem Grade wandern auch sie; denn sie übersetzen Flüsse und andere Gewässer, um sich am jenseitigen Ufer oder auf Inseln anzusiedeln, kommen aus dem Walde, aus der Steppe in Dörfer und Städte herein usw.; im allgemeinen aber lieben sie das Umherstreifen nicht, sondern wählen sich einen Standort, womöglich einen solchen, welcher ein passendes Versteck enthält, und lauern in der Nähe desselben auf Beute. Nicht ganz unwahrscheinlich ist, daß sie freiwillig überhaupt nur während der Paarungszeit und gegen den Winter hin Streifzüge antreten. Zum Auswandern gezwungen werden sie, wenn ein Platz, welchen sie bewohnen, derartig sich verändert, daß ihnen der Schlupfwinkel und die Nahrung, oder die Möglichkeit, behaglich sich zu sonnen, entzogen wird. In der Regel findet man auch sie fern von menschlichen Behausungen, dies aber nur deshalb, weil sie der Mensch in der Nähe der Ortschaften verfolgt und vertreibt; denn sie selbst [277] fürchten die Nähe ihres Erzfeindes keineswegs, drängen sich ihm vielmehr oft in höchst unerwünschter Weise auf. Auch bei uns begegnet man nicht selten Schlangen in solchen Gärten, welche inmitten von Städten liegen, ohne daß man eigentlich begreift, wie sie dahin gelangten; in südlichen Ländern empfängt man häufig ihre unerwünschten Besuche in den Häusern, und namentlich die Nachtschlangen, also gerade die gefährlichsten, werden hier manchmal höchst unangenehm. Mehr als einmal ist es mir begegnet, in den Behausungen, welche ich während meines Aufenthaltes in Afrika bewohnte, auf Schlangen zu stoßen, sie sogar auf meiner Lagerstätte, unter den Teppichen zu finden. Aehnliches erfuhren alle Reisenden, welche die Gleicherländer besuchten. »Das einzige, welches in den Dinkabehau sungen den Fremdling beunruhigt«, sagt Schweinfurth, »ist das Getümmel von Schlangen, welche hoch über dem geängstigten Haupte des Schlafenden im Strohe des Daches rasseln.« Wallace wurde von ihnen nicht allein auf festem Lande, sondern auch an Bord seines Schiffes heimgesucht und entging einmal nur durch glücklichen Zufall der Gefahr, von einer Giftschlange gebissen zu werden, welche auf seinem Bette sich zusammengerollt hatte. In Indien sind derartige Besuche an der Tagesordnung, und nicht wenige von den zwanzigtausend Menschen, welche innerhalb der Britischen Besitzungen alljährlich ihr Leben durch Schlangen verlieren, werden von diesen im Inneren ihrer Häuser gebissen. Noch heutigen Tages ist es hier nicht viel anders als vor Jahrtausenden, und die Worte des Nearchus, welche Strabo wiedergibt, sind noch immer zutreffend. Denn jetzt noch wie zu Strabo's Zeiten mag es geschehen, daß bei Ueberschwemmungen Schlangen in größerer Anzahl in die menschlichen Wohnungen kommen und die Leute zwingen, ihre Betten zu erhöhen oder selbst Haus und Hof zu verlassen. Erklärt sich doch auch die Einrichtung des innerafrikanischen Lagergestells einzig und allein durch die berechtigte Furcht vor den zur Nachtzeit das Innere der Hütten besuchenden Schlangen.

Gegenden, welche jahraus, jahrein mehr oder weniger dasselbe Gepräge zeigen, bieten den Schlangen beständig annähernd dieselben Annehmlichkeiten: hinlängliche Nahrung, behagliche Wärme, Wasser zum Baden usw. Natürliche Folge davon ist, daß sie sich jahraus, jahrein so ziemlich in gleicher Weise betragen. Anders verhält es sich da, wo der merkliche Wechsel der Jahreszeiten eine verschiedene Lebensweise bedingt. In allen Gegenden, welche einen kalten oder heißen, trockenen Winter haben, sind die Schlangen genöthigt, sich gegen die Einwirkungen der Kälte oder bezüglich der Trockenheit zu schützen. Sämmtliche Arten, welche den nördlichen Theil unseres gemäßigten Gürtels bewohnen, ziehen sich mit Beginn des Winters in tiefe Schlupfhöhlen zurück und verbringen in ihnen die ungünstige Jahreszeit in einem Zustande der Erstarrung. Dasselbe findet, wie bereits angegeben, in den Ländern unter den Wendekreisen statt, beschränkt sich hier aber vielleicht auf diejenigen Arten, welche wenn nicht im Wasser so doch in feuchten Gegenden leben und durch die Dürre belästigt werden. Einzelne Arten scheinen sich während des Winterschlafes zu gesellen, möglicherweise nur deshalb, weil entsprechende Schlupfwinkel schwer zu finden sind und somit Zusammendrängen mehrerer, über ein gewisses Gebiet zerstreuter Schlangen nöthig wird. So behauptet man in Nordamerika allgemein, daß die Klapperschlange während des Winters hier und da dutzendweise ein und dasselbe Winterbett beziehe, und hat ähnliches ebenso von unserer Kreuzotter und der Viper beobachtet; jene Angabe erscheint auch, wie aus dem folgenden hervorgehen wird, durchaus glaublich. Ueber den Winterschlaf selbst, d.h. über die Zeit, in welcher die Erstarrung eintritt, über die Zeitdauer derselben usw. lassen sich im Freien genügende Beobachtungen unmöglich anstellen; wer also etwas erfahren will, muß verfahren wie Lenz, welcher einige dreißig Schlangen mit annähernd ebensoviel Schuppenechsen überwinterte.

»Ich wählte dazu«, sagt er, »eine nach Süden gelegene Stube im Erdgeschosse und vertheilte die Thiere in theils offene, theils mit Glasscheiben geschlossene Kisten, deren Boden acht Centimeter hoch mit Kleie bedeckt war, und in denen je ein Untersetzer mit Wasser stand. In den ersten drei Wochen des November hatten die Schlangen bei offenem Fenster fast stets zwei bis vier Grad Wärme gehabt, waren jedoch immer matter und langsamer geworden und fühlten sich kalt an. [278] In der letzten Woche des November fing es an, draußen zu frieren; ich schloß die Fenster, und die Stube hatte während dieser Woche nur anderthalb bis zwei Grad Wärme. Jetzt hielt ich Heerschau und fand folgenden Zustand: Zwei Ringelnattern, welche in einer offenen Kiste lagen, hatten sich unter die Kleie verkrochen, waren ziemlich steif, regten sich aber doch noch und züngelten auch; eine sehr große Ringelnatter, welche in einer durch Glasscheiben verschlossenen Kiste war, kroch noch von selbst, wiewohl sehr langsam herum, züngelte und zischte auch noch ein wenig, wenn sie derb angegriffen wurde; zwei glatte Nattern krochen noch von selbst umher und versteckten sich nicht unter die Kleie; die vier gelblichen Nattern waren noch am muntersten, jedoch ebenfalls wie halb betäubt; zwölf Kreuzottern lagen in einem dicken Klumpen zusammen, einzelne, welche ich herausnahm, bliesen sich auf, züngelten und zischten noch und krochen sehr langsam; vier in einer anderen Kiste und noch drei in einer anderen lagen jede einzelne schon seit langer Zeit zusammengeringelt; einige krochen auch noch etwas von selbst herum; die ganz jungen lagen zum Theil ruhig zusammengeringelt, krochen zum Theil langsam umher, zischten auch noch und bliesen sich auf, wenn sie berührt wurden; keine Kreuzotter hatte sich unter die Kleie verkrochen.

Als nach einigen Tagen die Luft wärmer wurde und auf vier und fünf Grade stieg, ich die Fenster die Kammer öffnete und frische Luft herein ließ, wurden alle etwas rühriger; als die Wärme auf ein und zwei Grade zurücksank, wieder sehr ruhig; als sie aber auf Null fiel, sah ich mit Verwunderung, daß alle unruhig wurden, selbst diejenigen, welche schon lange Zeit hindurch auf demselben Platze gelegen hatten, den Ort veränderten, ja, daß der große, aus zwölf Ottern bestehende Haufen ebenfalls einen andern Platz bezog, jedoch am dritten Tage auf den alten zurückkehrte. An diesem Tage tödtete ich drei Kreuzottern, indem ich ihnen Tabakssaft in den Rachen flößte; alle drei starben daran, aber wenigstens um die dreifache Zeit langsamer, als dies zur Sommerszeit zu geschehen pflegt. Auch hatten sämmtliche Schlangen (Blindschleichen und Echsen) schon, seitdem sie vor Kälte matt waren, insofern ein zäheres Leben gezeigt, als fast keine von ihnen mit Tod abging, während sich im Sommer unter einer so großen Gesellschaft genug Leichen fanden.

Am vierten Tage, den neunten December, drang plötzlich Kälte von zwei Graden, welche nachts auf drei Grade gestiegen sein konnte, in die Stube. Am nächsten Morgen hielt ich wiederum Heerschau und fand folgenden Zustand: Neun Kreuzottern waren ganz hart gefroren, steif wie die Stöcke, alle mehr oder weniger zusammengekrümmt, durchaus ohne Zeichen des Lebens; der sonst schwarze Augenstern war eisfarbig, ein Beweis, daß auch die Säfte des Auges gefroren waren. Von dem großen Haufen zeigten alle noch Leben und Bewegung, und nur eine einzige von ihnen, die gerade in der Mitte lag, war stocksteif. Alle nichtgefrorenen bewegten sich, wenn ich sie berührte, nur noch sehr wenig; ihr Stern war noch schwarz, der Körper weich. Von den vier gelblichen Nattern waren die größten steif gefroren, der Stern eisfarbig; von den Ringelnattern war die größte hart gefroren; die anderen staken unter der Kleie und waren noch nicht erstarrt. Als ich nun einen Theil meiner Schlangen gefroren vor mir liegen sah, ahnte ich zwar noch keineswegs, daß sie todt waren; allein sehr verdächtig kam mir doch der Umstand vor, daß viele von ihnen eine Stellung hatten, als wenn sie mitten im Fortkriechen erstarrt wären: sie sahen aus, als ob sie sich eben weiter bewegen wollten und erst, als ich sie angriff, bemerkte ich, daß sie todt waren.« Aus diesen Beobachtungen unseres Forschers geht also zur Genüge hervor, daß die Schlangen, wie andere winterschlafende Thiere auch, während der Zeit ihrer Erstarrung an Orten sich aufhalten müssen, welche vor dem Froste vollständig geschützt sind.

Bei warmem, stillem Wetter bemerkt man in Mitteldeutschland schon im März wieder Schlangen im Freien, welche ihre Winterherberge verlassen haben, um sich zu sonnen, abends aber wahrscheinlich wieder nach demselben Schlupfwinkel zurückkehren. An Jagd und Fortpflanzung denken sie dann jedoch noch nicht; denn ihr eigentliches Sommerleben beginnt erst anfangs April. Wenn sie im Herbst zur Ruhe gehen, sind sie fett; wenn sie im Frühling wieder zum Vorschein kommen, ist etwa die Hälfte ihres Fettes verbraucht.

[279] Weitaus die meisten giftlosen Schlangen sind Tag-, fast alle Giftschlangen dagegen Nachtthiere. Die ersteren ziehen sich mit Beginn der Dunkelheit nach ihrem Schlupfwinkel zurück, verbringen hier in träger Ruhe die Nacht und erscheinen erst geraume Zeit nach Sonnenaufgang wieder; die Giftschlangen zeigen sich übertages zwar oft genug, jedoch nur im Zustande schläfriger Ruhe: denn ihre Thätigkeit beginnt erst nach Eintritt der Abenddämmerung. Wer an solchen Orten, wo Giftschlangen häufig sind, nachts ein Feuer anzündet, wird bald wahrnehmen, daß das Otterngezücht zu den Nachtthieren gehört. Durch den Schein des Feuers angezogen, kriecht es von allen Seiten herbei, und der Fänger, welcher übertages vergeblich sich bemühte, an derselben Stelle eine einzige Kreuzotter, Sand- oder Hornviper zu fangen, wird nachts reiche Beute gewinnen können. Wenn wir in den afrikanischen Steppen übernachten mußten, sind wir durch die Hornviper oft ungemein belästigt worden, und mehr als einmal haben wir mit einer Zange in der Hand stundenlang gewacht, um das herankriechende Gewürm sofort zu packen und ins Feuer zu schleudern. Effeldt fing in der Umgegend Berlins die Kreuzotter, in Illyrien die Sandviper in ähnlicher Weise, indem er entweder ein Feuer anzündete und seine Lieblinge dadurch herbeilockte oder aber mit der Laterne in der Hand zur Jagd auszog. Auch er fand dann auf Stellen, welche er übertages vergeblich abgesucht hatte, zuweilen viele Kreuzottern, bezüglich Sandvipern vor ihren Löchern liegen. Alle, welche Giftschlangen gefangen halten, erfahren, daß diese, wenn nicht ausschließlich, so doch in der Regel nur des Nachts fressen, daß sie freiwillig bloß während der Dunkelheit thätig sind und auf Raub ausgehen.

Mit alleiniger Ausnahme der javanischen Warzenschlange, in deren Magen man unverdaute Früchte gefunden hat, nähren sich Schlangen, über deren Lebensweise man unterrichtet ist, von anderen Thieren und zwar hauptsächlich, jedoch nicht ausschließlich von solchen, welche sie selbst gefangen und getödtet haben. Die Art und Weise, wie sie ihr tägliches Brod gewinnen, ist sehr verschieden, wie man leicht wahrnehmen kann, wenn man allerlei Schlangen in größerer Anzahl gefangen hält. Wohl die meisten von ihnen lauern auf eine in der Nähe ihres Lagerplatzes vorübergehende Beute, überfallen dieselbe plötzlich und bringen ihr den tödtlichen Biß bei oder ergreifen und verschlingen sie, entweder sofort, oder nachdem sie das Opferthier erst erwürgt haben. Ueber die Jagdweise der Giftschlangen fehlen zur Zeit noch genügende Beobachtungen, wie sich einfach daraus erklärt, daß diese Thiere größtentheils nur des Nachts thätig sind, wir sie also in den meisten Fällen am Tage, im Zustande ihrer Ruhe, nicht aber, während ihrer eigentlichen Thätigkeit, demgemäß höchstens sehr unvollständig kennen lernen. Wahrscheinlich deshalb erscheint uns die Trägheit jener, verglichen mit der Beweglichkeit der giftlosen, welche überwiegend Tagschlangen sind, weit größer, als sie thatsächlich ist, womit allerdings keineswegs gesagt sein soll, daß die giftige mit der giftlosen Schlange an Schnelligkeit und Gewandtheit wetteifern könne. Jene bedarf nicht des Aufwandes an Kraft wie diese. Ihre Waffen sind so furchtbarer Art, daß gleichsam nur die Berührung ihres Opfers und thatsächlich ein kaum mehr als millimetertiefes Einhauen ihrer Giftzähne genügt, dasselbe in ihre Gewalt zu bringen, während die giftlose Schlange zwar ebenfalls lauert wie sie, jedenfalls aber viel öfter und regelmäßiger verfolgend jagt als irgend welche Giftschlange und, wenn sie eine beabsichtigte Beute glücklich erreicht, auch außerdem sich anstrengen muß, um dieselbe festzuhalten. Dafür kommen ihr aber ihre Begabung, ihr gestreckter Bau, ihre im Verhältnis zu dem einer Giftschlange stets beträchtliche Leibeslänge und die hiermit im Einklang stehende Beweglichkeit und Gelenkigkeit zu gute.

Wenn man verschiedene Schlangen in entsprechender Weise pflegt, ihnen vor allem die nöthige Wärme gewährt, benehmen sie sich im Käfige wahrscheinlich im wesentlichen nicht viel anders als in der Freiheit. Unnützes Umherstreifen behagt ihnen nicht, weit mehr ruhiges Verharren auf einer und derselben Stelle. Einige liegen stundenlang mehr oder minder unbeweglich in oder auf dem Sande, zwischen Steinen, welche ihnen passende Schlupfwinkel darbieten, auch wohl im Wasser; andere ruhen verknäuelt, mehr hängend als liegend, auf dem für sie bestimmten Geäst, und alle [280] scheinen sich, so lange sie nicht gestört werden, in der behaglichsten Stimmung zu befinden, im übrigen aber um die ganze Außenwelt nicht im geringsten sich zu kümmern. Da naht der nahrungspendende Wärter und schüttet seine Gabe von oben hinab in die Käfige der gefangenen Schlangen, je nach Art und Bedürfnis derselben, in diesen Käfig eine Ladung Frösche, in jenen eine gewisse Anzahl von Fischen, in die mit Riesenschlangen und großen Giftschlangen besetzten je ein lebendes Kaninchen, eine Taube oder sonst ein warmblütiges Wirbelthier. Die Giftschlangen kümmern sich auch jetzt noch manchmal stundenlang kaum um die gebotenen Opfer, blasen sich höchstens, augenscheinlich erzürnt über den ihre Ruhe störenden Eindringling, in der vielen von ihnen eigenthümlichen Weise auf, züngeln vielleicht auch einige Male, erheben drohend den Kopf und lassen es zunächst dabei bewenden. Riesenschlangen und Nattern dagegen verlieren, wenn sie einigermaßen hungrig sind, keinen Augenblick, sondern beginnen sofort die Verfolgung der in ihren Bereich gelangenden Beute: die einen, indem sie sich mit Anstrengung aller Kräfte so eilig als möglich auf jene stürzen, die anderen, indem sie bedächtig, langsam, regelrecht das Opfer zu beschleichen suchen. Noch bevor der in den Käfig geworfene Frosch in Erfahrung gebracht hat, in welcher Gesellschaft er sich befindet, ist er von einer behenden Natter bereits an einem Hinterbeine gepackt worden und arbeitet mit den übrigen Gliedern vergeblich, sich loszuringen, wandert vielmehr langsam und sicher weiter und weiter in den Schlund der Natter, hierbei mit kläglich erscheinenden Bewegungen seiner Vorderfüße gleichsam der schnöden Welt Ade sagend. Nicht viel besser ergeht es dem Kaninchen, der Taube, dem Huhne, welches einer Riesenschlange vorgesetzt wurde, nur daß dieses vorher in später zu schildernder Weise erwürgt wird. Im Laufe der Nacht findet gewöhnlich auch das einer Giftschlange gebotene Thier sein Ende; sehr häufig aber bemerkt man, daß die Schlange ihr Opfer trotzdem nicht weiter berührte. Man darf wohl den Schluß wagen, daß das boshafte Geschöpf jenes einzig und allein aus Ingrimm und Aerger über die verursachte Störung getödtet hat.

Beachtenswerth ist, daß alle Schlangen sehr genau wissen, wie sie mit ihrer Beute umzugehen haben. Frösche und Fische werden ohne weiteres, d.h. bei lebendigem Leibe, verschlungen, Eidechsen dagegen ebenso wie Säugethiere und Vögel erst erwürgt. Und nicht eher als bis die Schlange von ihrem Tode sich überzeugt hat, löst sie ihre Schlingen, um solche Beute nunmehr nach gewohnter Art zu verzehren.

Obwohl aus vorstehendem klar genug hervorgegangen sein dürfte, daß alle Beute ganz verschlungen wird, will oder muß ich doch noch ausdrücklich betonen, daß keine Schlange im Stande ist zu zerstückeln, einen mundrechten Bissen von einem größeren Thiere abzutrennen. Nicht ohne Scham ob des heutigen Zustandes unserer naturwissenschaftlichen Bildung las ich vor geraumer Zeit in hervorragenden deutschen Zeitungen eine von irgend einem Yankee erdachte Schauergeschichte, in welcher erzählt wurde, wie nordamerikanische Schlangen, angesichts des grausenerfüllten, jedoch glücklicherweise geborgenen Reiters, ein Pferd überfallen und diesem bei lebendigem Leibe einen Bissen nach dem anderen aus dem Fleische reißen, bis es endlich, nachdem sein entsetzliches Brüllen in Stöhnen sich verwandelt, den Unthieren erliegt. Die Geschichte wurde anstandslos weiter und weiter verbreitet und fand ihren Weg auch in die Spalten solcher Blätter, welche in anderen Dingen sehr richtig urtheilen. Jeder Schulknabe, welcher die Anfangsgründe der Thierkunde in sich aufgenommen, hätte wissen müssen und wahrscheinlich auch gewußt, daß die ganze Erzählung vom Anfange bis zum Ende erlogen, weil unmöglich war.

Je nach Art und Größe der Schlangen ist die Beute, welcher sie nachstellen, eine höchst verschiedene. Die Riesen der Ordnung sollen wirklich Thiere bis zur Größe eines Rehes verschlingen können; die übrigen begnügen sich mit kleineren Geschöpfen, namentlich Nagethieren, kleinen Vögeln, Kriechthieren aller Art (vielleicht mit Ausnahme der Schildkröten) und Fischen, während die niedere Thierwelt bloß von den Wurm- und Zwergschlangen und vielleicht den Jungen verschiedener Arten, welche im Alter Wirbelthieren nachjagen, bedroht wird. Unsere Beobachtungen[281] über die Nahrung sind zur Zeit noch sehr dürftig und mangelhaft; soviel aber dürfen wir behaupten, daß jede Schlangenart mehr oder weniger eine bestimmte Thierart bevorzugt. »Alle Wassernattern«, schreibt mir Effeldt, auf Grund seiner langjährigen Beobachtungen, »als da sind Ringel-, Würfel-, Viper- und amerikanische Natter, fressen nur Fische und Frösche, und zwar von Fröschen ausschließlich den braunen Grasfrosch, schaudern aber zurück, wenn man ihnen den grünen Wasserfrosch gibt, und lassen denselben, obwohl sie anbeißen, selbst bei großem Hunger sofort wieder fahren. Die glatte Natter frißt nur graue Eidechsen, die gelbgrüne, wie die Eidechsennatter nur Smaragdeidechsen, die trügerische Natter graue, Zaun- und Mauereidechsen; die Aeskulapschlange, die vierstreifige und die Hufeisennatter, die gebänderte und algerische Natter nehmen warmblütige Thiere, wie Mäuse und Vögel, zu sich; die Leopardennatter verzehrt nur Mäuse. Letzteren stellen alle Giftschlangen, welche ich beobachtete, nach, beispielsweise die Kreuzotter, Sand- und Hornviper, Aspisschlange und andere; eine Ausnahme aber macht die Wasserviper, deren gewöhnliche Nahrung zwar Fische sind, welche jedoch auch Frösche und selbst Schlangen, giftige nicht ausgenommen, frißt, und auch wiederum warmblütige Thiere, wie Mäuse und Vögel, nicht verschmäht.« Höchst wahrscheinlich würde man zu ähnlichen Ergebnissen gelangen, wenn man außereuropäische Schlangen ebenso sorgfältig beobachten wollte, als dies mit den europäischen geschehen konnte. Daß einzelne Schlangen Vogeleier fressen, weiß schon Plinius, theilt uns auch mit, in welcher Weise dies geschieht: »Die Schlangen«, sagt er, »mästen sich von Eiern, und man muß dabei wirklich ihre Kunst bewundern; denn sie verschlingen sie entweder, wenn nur der Rachen sie faßt, ganz und zerbrechen sie dann im Bauche durch Krümmungen des Körpers, oder umschlingen, wenn sie selbst noch zu jung und klein sind, das Ei mit ihrem Leibe und schnüren es allmählich so kräftig zusammen, daß sie einen Theil wie mit einem Messer abschneiden und, während sie das übrige festhalten, den Inhalt austrinken. Im ersteren Falle speien sie die Schalen aus, ebenso wie sie die Federn der ganz verschluckten Vögel mit Anstrengung wieder hervorwürgen.« Abgesehen von dem Zerschneiden der Eier und dem Ausspeien der Schalen sind alle Angaben des Forschers durch neuerliche Beobachtungen bestätigt worden. Letztere stellen als unzweifelhast fest, daß Schlangen wirklich Eier stehlen, wegtragen, verschlingen, im Innern ihres Leibes zerdrücken und verdauen. Außer Wirbelthieren fressen sie wirbellose, einzelne vielleicht selbst Weich- und Krustenthiere, und möglicherweise thun dies selbst diejenigen Arten, welche in der Regel größerer Beute nachstreben. Man hat gesehen, daß sie anscheinend mit wahrem Behagen Ameisenpuppen fraßen, auch in dem Magen einzelner Grillen gefunden.